江苏省徐州市2024-2025学年高二下学期期末考试语文试卷(图片版,含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省徐州市2024-2025学年高二下学期期末考试语文试卷(图片版,含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

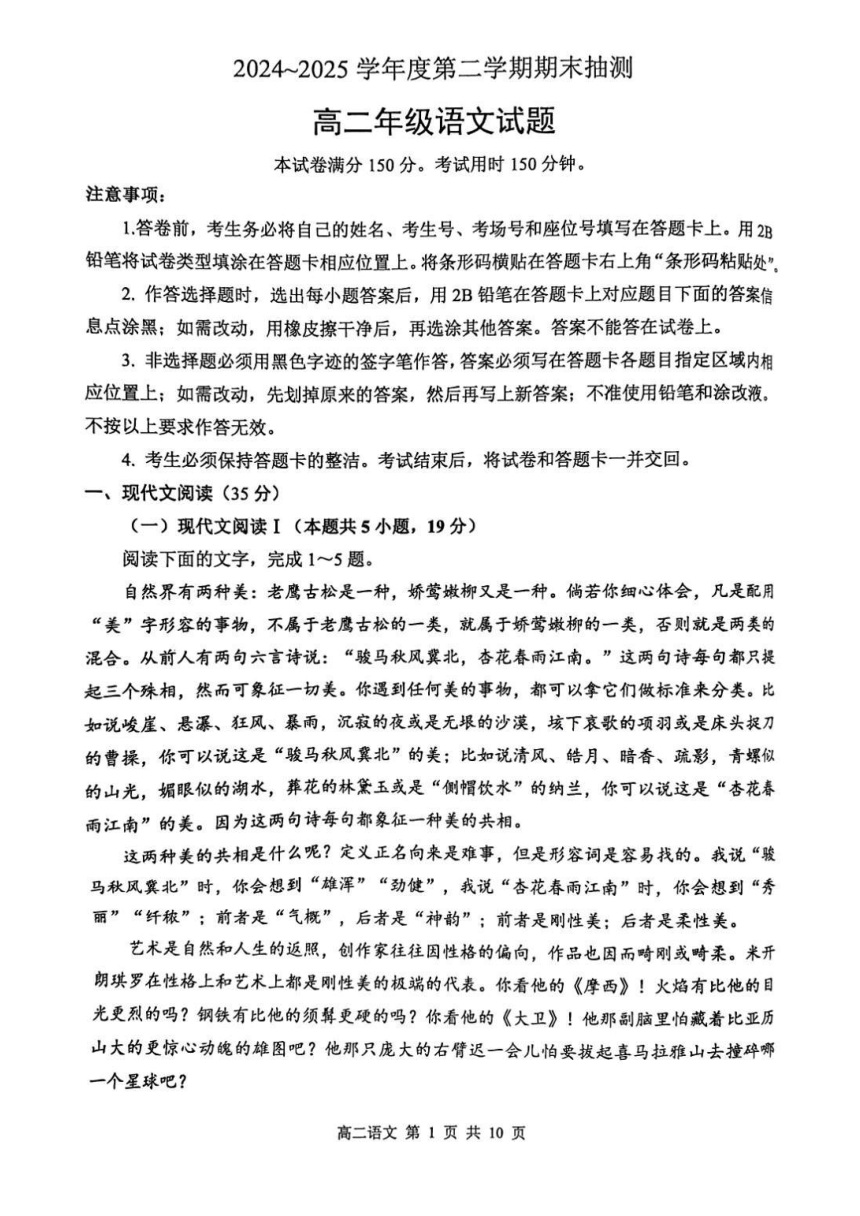

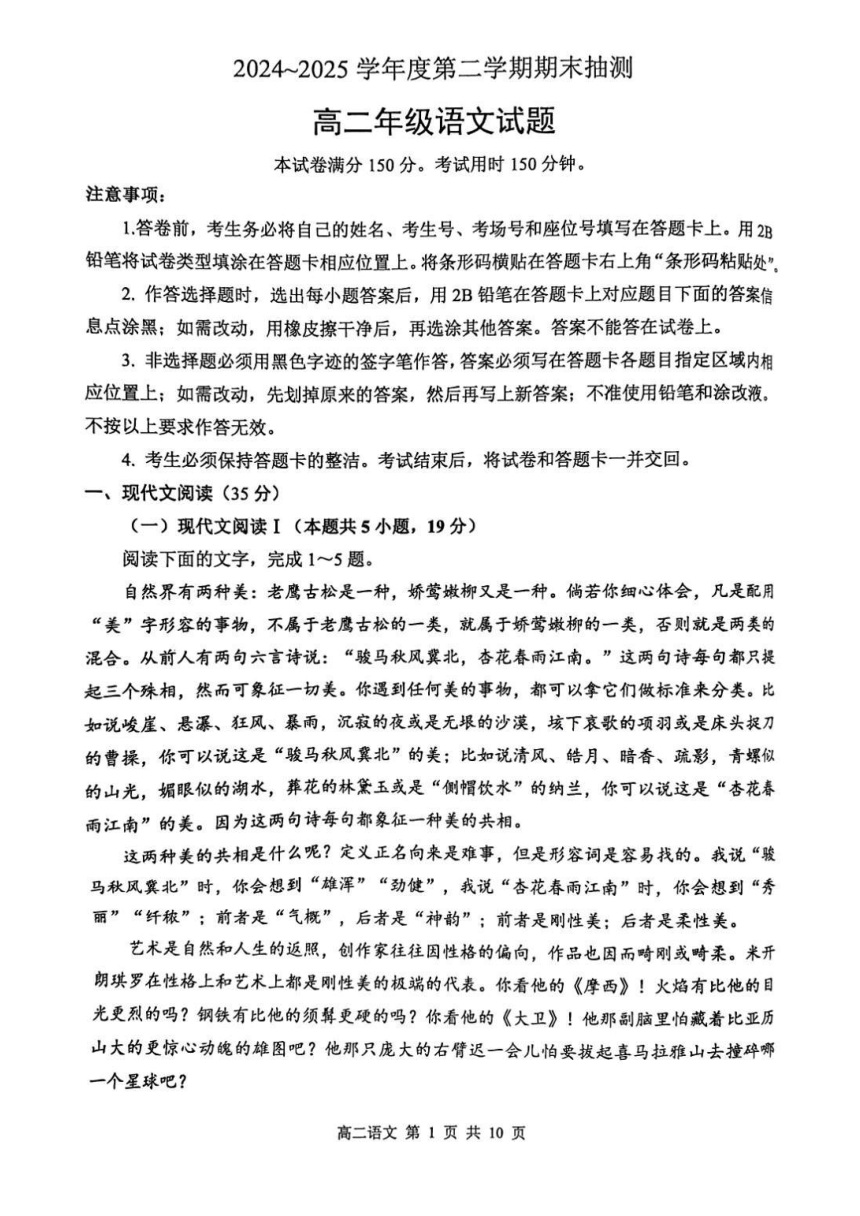

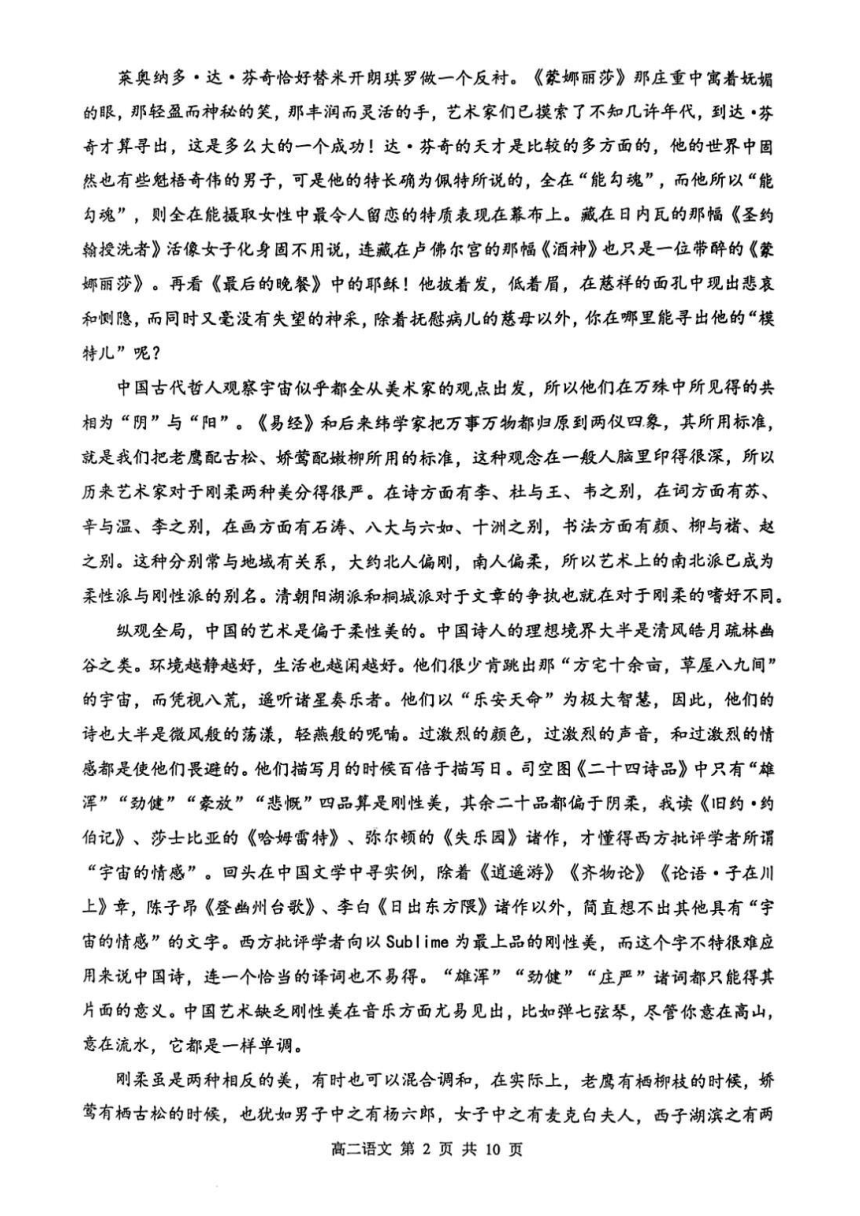

2024~2025 学年度第二学期期末抽测

高二年级语文试题参考答案

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读1(本题共 5小题,19分)

1.(3分)B(A项错在非此即彼,其实二者可以混合;C项错在“现实中”于文无据;D项错在“南方和北方,应该是“艺术上的南北派”)

2.(3分)C(两个分句不存在因果关系)

3.(3分)①菊残犹有傲霜枝/我花开后百花杀/宁可抱香枝头死 ②人比黄花瘦/满地黄花堆积 ③《蜀道难》《将进酒》/《侠客行》/《上李邕》

评分建议:每处1分。意思对即可。

4.(4分)①对比论证:如刚性美与柔性美(老鹰古松与娇莺嫩柳、米开朗琪罗与达·芬奇)对比,更直观地阐释刚性美和柔性美的特点;②举例论证:如在艺术方面列举了米开朗琪罗的《摩西》《大卫》和达·芬奇的《蒙娜丽莎》等作品,增强了文章的说服力;③类比论证:以“老鹰栖柳枝”“娇莺栖古松”的生物与环境错位,类比刚柔主体的兼容调和;④引用论证:如引用“杏花春雨江南”来论证柔性美。

评分建议;每点2分,答出其中两点即可。第①点答“把中国艺术和西方艺术作对比,论证中国艺术偏于柔性美”亦可;第②点答“在文学方面列举了李、杜与王、韦,苏、辛与温、李等诗人的作品”亦可

5. (6分)示例一:《书愤》①陆游是爱国诗人,《书愤》是其报国热情的典型代表;②全诗紧扣“愤”字感情沉郁,如颔联“楼船”“铁马”两句雄放豪迈,有“阳刚”之美;③诗歌首联“中原北望气如山”的回忆和尾联用典明志跨越时空,意境开阔,极具“宇宙的情感”。

示例二:《登幽州台歌》①诗歌意境雄浑,“天地悠悠”视野开阔,语言奔放,明朗刚健;②诗歌情感慷慨悲凉,“独怆然而涕下”抒情直接强烈,“属于过激烈的情感”;③诗歌前三句粗笔勾勒,以浩茫宽广的宇宙天地和沧桑易变的古今人事作为背景,极具“宇宙的情感”。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共 4小题,16 分)

6.(3分)C(“斤斤计较,相互妥协”不正确。“斤斤计较”意为对无关紧要的事过分计较,包子和皮带在当时都是稀缺品,和哥哥包子换皮带的情节,既表现了孩子的谨慎与狡黠,也体现了兄弟俩对包子的珍视。)

7.(3分)B(“田野里一片枯黄”主要是对冬季乡村景象的客观描写,文中未明确体现“我”的“孤寂心境”,属于过度解读。环境描写更多是为了还原故乡的季节特征和生活场景)

8.(4分)①对童年生活的怀念与眷恋;②对亲情的珍视;③对物质匮乏岁月的感慨;④对生活变迁、时代

发展的欣慰。

评分建议:每点1分。第④点中“欣慰”答“满足”亦可。

9.(6分)①运用夸张,如“再吃就会将胃撑破了”,强化饱腹体验的戏剧性;②刻画滑稽细节,如“一手提着快要滑下来的裤子,另一只手拿着包子边吃边走”,增添诙谐感;③制造反差(或对比),以饭前雄心勃勃”与饭后“小心翼翼”“不敢”的对比,突出情节的趣味性;④雅词俗用,将打嗝情景与“百感交集”相联,打破常规用法,形成幽默效果。

评分建议:每点2分,写出其中三点即可。如写出反复(“小心翼翼”)、比喻(“胃撑得像包子皮一样薄”)、自嘲(饭后打嗝)等,言之成理即可。

二、古代诗文阅读(37分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,22分)

10.(3分)BEG(“楚王之所以为乐”与“庶人之所以为忧”为对称结构,中间应断开;“此则…… 也”为判断句式,“而风何与焉”为反问句,故断为“楚王之所以为乐/与庶人之所以为忧/此则人之变也/而风何与焉 ”)

11.(3分)B(A含义不同。“若不过焉则不及”的“若”解释为“如果”。B《孔雀东南飞》中“适得府君书”的“适”为“刚才”。C均为“大概”。D“臣以险衅”解释为“因为”)

12.(3分)C(章潢认为“南钟石”因“突然特立于水中,中空而下虚”,故声音如钟)

13.(8分)(1)(4分)读书人生活在世上,假使心中不坦然自乐,那么到哪里不会忧愁呢

评分建议:句意2分。“中:内心”“病:忧愁”各1分。

(2)(4分)而浅陋的人竟用斧头敲打(山石)的办法来探求石钟山得名的原因,自以为得到了它的真相。

评分建议:句意2分。“乃:竟然”“其实:它的真相(那命题的原因)”各1分。

14.(5分)得名原因:①材料一:所见山水壮阔、历史遗迹,称快世俗;不以贬谪为患的坦然自快。(2分)②材料二、三;水石相搏发声如钟。(1分)认识:探究事物需要深入思考;实地考察可以探究真相。(2分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

15.(3分) B(“为朋友终究会直上青云做州郡辅佐而喜悦”错误。应为:遗憾的是朋友刚要直上青云又被外放扬州做副守)

16.(6分)①黄庭坚诗中“岂有竹西歌吹愁”,“竹西”是扬州欢乐繁华的象征,诗人借此展现扬州的歌舞升平,表达对友人的劝慰,情感乐观;②姜夔词中“竹西佳处”,指的是繁华的名都扬州,是为了与下文“尽荠麦青青”的荒芜之景作对比,“竹西”暗含今昔对比,承载着对扬州昔盛今衰的痛惜,怀古伤今,情感悲怆。

评分建议:每点2分。每点中解释1分,情感1分。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.(6分)(1)爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密

(2)世味年来薄似纱 谁令骑马客京华

(3)有三秋桂子,十里荷花/桂影斑驳,风移影动/桂棹兮兰浆,击空明兮溯流光/吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔

评分建议:每空1分,如有错字不给分。

三、语言文字运用(18分)

18.(5分)示例一:譬如凭空写一个“山”字,巍巍峨峨,嶙嶙峋峋,一切峰峦险峻,就耸立其上了。

示例二:譬如凭空写一个“水”字,曲曲折折,蜿蜿蜒蜒,一切江河奔涌,就流淌其下了。

示例三:譬如凭空写一个“云”字,舒舒卷卷,飘飘逸逸,一切天光变幻,就浮游其间了。

评分建议:紧扣字形特征1分、叠词拟态拟声2分、意境收束点晴1分。

19.(3分)①长短句结合:短句开篇后转为长句,节奏缓急有度;②整散结合,增强节奏感觉;③叠词:“听听”“看看”等动词叠词增强韵律感。

评分建议:每点1分。答“排比:四个短句形成排比,增强气势”亦可。

20.(3分)B

21.(3分)C

22.(4分)示例一:文化在岁月长河中梳妆,将唐宋的月光进现代的角。

示例二:文化踩着年轮的台阶缓缓而下,将祖辈的火种轻轻递到今人的掌心。

示例三:文化从远古的山涧奔涌而出,蜿蜒穿梭于历史的每处空间。

评分建议:言之成理即可。

四、写作(60分)

23.

(一)审题立意

1.基本审题

(1)审“材料”:这是一道材料作文题,材料由席勒关于时间步伐的描述“未来姗姗来迟,现在像箭一样飞逝,过往永远静立不动”和陶渊明的“悟已往之不谏,知来者之可追”组成。两则材料围绕时间展开,席勒的话从时间的维度出发,生动形象地描绘出未来、现在和过去的特点;陶渊明的话则是对过去和未来的一种态度,强调过去不可挽回,但未来仍可追求。

学生在作文时,首先要理解两则材料的内涵,并找到它们之间的关联。可以思考:如何在未来尚未到来、现在转瞬即逝、过去不可改变的情况下,把握好当下,追求未来 如何从过去的经历中吸取经验教训,更好地面对未来 在面对过去的遗憾和错误时,怎样以“悟已往之不谏,知来者之可追”的心态去释怀和进取 同时,也可以探讨时间对人生的意义,以及我们应该如何合理利用时间,不虚度光阴。

(2)审“提示语”:由“选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题”可知,学生写作时要从材料中提炼出准确的角度和立意,清晰地表明自己的文体,并且精心拟定标题。“不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息”是对写作规范性和道德性的要求。“不少于 800 字”规定了文章的篇幅。

(3)审“要求”:这些要求较为常规,但学生要特别注意“明确文体”,写记叙文就要有具体的事件人物和细节,注重情感的表达;写议论文则要观点明确,论据充分,论证逻辑严密,不能出现文体杂糅的情况。

2.文体选择

记叙类:可以叙述自己在某个时间段内经历的一件或几件事,通过这些经历对时间有了新的感悟,比如从过去的失败中吸取教训,在现在努力奋斗,期待未来的改变;也可以讲述他人珍惜时间、把握现在从过去走向未来的故事。

议论类:通过分析时间的特性和价值,阐述我们应该如何对待过去、现在和未来。可以论述把握现在的重要性,如现在是连接过去和未来的桥梁,只有珍惜当下,才能让过去的努力有意义,让未来的期望有可能实现;也准可以讨论从过去吸取经验教训的必要性,以及对未来保持积极追求的意义。

3.参考立意

把握当下,拥抱未来

以史为鉴,展望未来

过去是序章,未来是远方,现在是行动

莫让时光空流逝

于时光长河中,寻人生真谛

珍视当下每一刻,书写未来新篇章

鉴古方可知今,惜今才能期未

抚壮弃秽,有所作为,才能继承历史,开创美好明天

过去只能回望,未来需要等待,等待的结果取决于当下的争分夺秒

4.几点注意

行文时要紧扣时间的主题,不能偏离材料核心,不能将重点转移到其他不相关的话题上。单纯论述时间的客观性而不关联人生态度,或过度阐述过去、未来而忽视当下的重要性,都是偏离题意的表现。

对于过去、现在和未来的阐述,要有逻辑关系,不能简单罗列,要体现出三者之间的内在联系,如过去对现在的影响,现在对未来的铺垫等。

注意文体特征,记叙文要注重细节描写和情感渲染,议论文要注重论证方法的运用和逻辑的严密性。

(二)评分标准

1.判分原则

作文阅卷要公正公平;坚持内容与形式统一的原则,注重考查考生运用祖国语言文字表情达意的能力,要从切题、立意、选材、结构、文体等写作基本能力和语文素养诸方面进行全面衡量,综合量分。

2. 评分等级

一类卷:56~60审题立意:审题精准,立意深刻或新颖。语言表达:语言有特色,言近旨远,言简意丰。

二类卷:51~55审题立意:审题准确,立意清晰,有见识。语言表达:语言通畅,连贯、得体,言尽其义。

三类卷:46~50审题立意:审题比较准确,立意比较清楚。语言表达:语言通顺,言能达意。

四类卷:41~45审题立意:审题基本清楚,立意基本清楚。语言表达:语言大致通顺,偶有不尽规范,准确之处。

五类卷:36~40审题立意:审题不完整,立意不清晰。语言表达:语言不够通顺,偶有不尽规范,准确之处。

六类卷:26~35审题立意:貌合神离。语言表达:语言拙劣,多有语病,标点随意。

七类卷:0~25审题立意:自说自话。语音表达:语言粗俗混乱,基本功差。

3. 个案处理

①经“查重”,确认为抄袭的,其中二分之一篇幅与原作相同的,原则上不超过23分;三分之二篇幅与原作相同的,原则上不超过10分;内容基本相同的,最高不超过5分。

②写成诗歌的,一律提交教研员处理。

③完篇而字数不足,正常评分之后,再扣字数不足分,每少50字扣1分,扣满3分为止;明显未完篇的文章,视篇幅和内容的实际情况而定,但最高不能超过40分(不满100字,0~4分;200字左右,5~8分;300 字左右,9~15分;400字左右,16~25分;500字左右,26~35分;600字左右,36~40分);未完篇的文章不再扣字数不足分。

④游戏考试、游戏人生、语言格调低下的“问题卷”,评分最高不得超过35分;思想情感庸俗低下的,即使是切题完篇,评分最高不得超过17分;内容恶俗不堪的,评分最高不超过8分;政治倾向有问题的,一律提交教研员处理。

⑤卷面、错别字扣分,每错(别)字扣1 分,扣满5分为止。

⑥不写作文题目的,扣2分。

附:文言文译文

材料一:

长江流出西陵峡后,才得以奔入平坦的大地,水流变得奔腾浩大。流到赤壁之下时,江水浩荡,如同大海一样。清河张梦得先生被贬谪到齐安时,在他住宅的西南方修建了一座亭子,用来观赏长江的美景,我的兄长子瞻为它取名“快哉亭”。

在亭中能望见的景物,南北可达百里,东西有三十里。向西眺望武昌的群山,山冈丘陵高低起伏,草木成行成列,当烟雾消散、太阳升起时,渔夫樵夫的房舍,都能一一指点数清。这就是把亭子命名为“快哉”的原因吧。 至于那长洲的岸边,古城的废墟,是曹操、孙权曾窥视争夺的地方,是周瑜、陆逊驰骋角逐的战场。他们的遗风遗迹,也足以让世俗之人称快。

从前楚襄王让宋玉、景差跟随着在兰台宫游玩,有一阵风吹来,飒飒作响,楚襄王敞开衣襟迎着风说:“这风多么令人畅快啊!这是我和百姓所共有的吗 ”宋玉说:“这只是大王的雄风罢了,百姓怎么能和您共同享受呢 ”宋玉的话大概含有讽谏的意味。风并没有雌雄的区别,而人却有得遇和不得遇的不同。楚王感到快乐的原因,与百姓感到忧愁的原因,这是由于人们的境遇不同,和风又有什么关系呢 读书人生活在世上,假使心中不坦然自乐,那么到哪里不会忧愁呢 假使心中坦荡,不因外界事物而伤害本性那么到哪里不会感到快乐呢

如今张先生不把被贬谪当作忧患,利用管理钱粮的空余时间,让自己在山水之间释放身心,他的内心应该有一种自得之乐的见识超过常人。即使是用蓬草编门、用破瓮做窗,也没有什么不快乐的,更何况在长江的清流里洗涤,面对西山的白云揖拜,穷尽耳目所见的美景来使自己安闲快乐呢 如果不是这样,那么连绵的山峰、深幽的沟壑,辽阔的森林、参天的古木,清风吹拂它们,明月照耀它们,这些都是失意文人感到悲伤憔悴而不能承受的景象,哪里看得出这是能让人快乐的呢!

材料二:

元丰七年六月丁丑日(初九),我从齐安坐船到临汝去,大儿子苏迈将要去就任饶州德兴县的县尉,我送他到湖口,因此能够看到所谓的石钟山。庙里的僧人让小童拿着斧头,在乱石中间选一两块敲打,硿硿地发出声响。我本来就觉得很好笑,并不相信。到了夜晚,月光明亮、我独自和苏迈坐着小船到绝壁下面。巨大的山石在旁边耸立着,高达千尺,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地要向人扑过来;山上宿果的隼听到人声也受惊飞起来,在云霄中磔磔地鸣叫;又有像老人在山谷中边咳边笑的声音,有人说这是鹳鹤。我正内心惊恐想要回去,忽然巨大的声音从水上发出,“噌咗”地响着像钟鼓的声音连续不断。

凡事不亲眼看到亲耳听到,却凭主观想象去推断它的有无,可以吗 郦道元见到和听到的大概和我一样,但是记载得不详细;士大夫终究不肯夜晚乘着小船停靠在悬崖绝壁下面,所以不能知道真相;而渔夫船工虽然知道却又不能用文字记载。这就是世上没有流传(石钟山得名由来)的缘故啊。而浅陋的人竟用斧头敲打(山石)的办法来探求石钟山得名的原因,自以为得到了它的真相。我因此记下这件事,是要叹惜郦道元记叙的简略,讥笑李渤的浅陋啊!

材料三:

今年秋天七月十六日,我偕同老人高嵩等人前往北钟山。从九江返回时,风大浪急,船无法靠岸。于是登上阁中的小轩,聆听水声,果然发出噌如洪钟般的声响,其他石头没有这种声音。郦道元的记载、苏轼的辨析,确实足以破除千古疑惑了。第二天,前往南钟山,石头裂开后倒落入水中,痕迹还很新。仔细察看南北各处的石头,下方都有洞穴孔窍,风水冲击时都能发出声响,为何唯独此石以“钟”命名 大概其他石头背倚泥土侧立,下方空虚而背面坚实,所以声音浑浊;只有此石突兀地独立水中,中间和下方都空虚,因此回声如洪钟般响亮。李渤竟想用斧头敲击来辨别声音清浊,实在太粗疏了。不过猜想苏轼当时游历的是港口稍南的地方,才有像猛兽奇鬼般阴森欲扑人的岩石。

高二年级语文试题参考答案

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读1(本题共 5小题,19分)

1.(3分)B(A项错在非此即彼,其实二者可以混合;C项错在“现实中”于文无据;D项错在“南方和北方,应该是“艺术上的南北派”)

2.(3分)C(两个分句不存在因果关系)

3.(3分)①菊残犹有傲霜枝/我花开后百花杀/宁可抱香枝头死 ②人比黄花瘦/满地黄花堆积 ③《蜀道难》《将进酒》/《侠客行》/《上李邕》

评分建议:每处1分。意思对即可。

4.(4分)①对比论证:如刚性美与柔性美(老鹰古松与娇莺嫩柳、米开朗琪罗与达·芬奇)对比,更直观地阐释刚性美和柔性美的特点;②举例论证:如在艺术方面列举了米开朗琪罗的《摩西》《大卫》和达·芬奇的《蒙娜丽莎》等作品,增强了文章的说服力;③类比论证:以“老鹰栖柳枝”“娇莺栖古松”的生物与环境错位,类比刚柔主体的兼容调和;④引用论证:如引用“杏花春雨江南”来论证柔性美。

评分建议;每点2分,答出其中两点即可。第①点答“把中国艺术和西方艺术作对比,论证中国艺术偏于柔性美”亦可;第②点答“在文学方面列举了李、杜与王、韦,苏、辛与温、李等诗人的作品”亦可

5. (6分)示例一:《书愤》①陆游是爱国诗人,《书愤》是其报国热情的典型代表;②全诗紧扣“愤”字感情沉郁,如颔联“楼船”“铁马”两句雄放豪迈,有“阳刚”之美;③诗歌首联“中原北望气如山”的回忆和尾联用典明志跨越时空,意境开阔,极具“宇宙的情感”。

示例二:《登幽州台歌》①诗歌意境雄浑,“天地悠悠”视野开阔,语言奔放,明朗刚健;②诗歌情感慷慨悲凉,“独怆然而涕下”抒情直接强烈,“属于过激烈的情感”;③诗歌前三句粗笔勾勒,以浩茫宽广的宇宙天地和沧桑易变的古今人事作为背景,极具“宇宙的情感”。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共 4小题,16 分)

6.(3分)C(“斤斤计较,相互妥协”不正确。“斤斤计较”意为对无关紧要的事过分计较,包子和皮带在当时都是稀缺品,和哥哥包子换皮带的情节,既表现了孩子的谨慎与狡黠,也体现了兄弟俩对包子的珍视。)

7.(3分)B(“田野里一片枯黄”主要是对冬季乡村景象的客观描写,文中未明确体现“我”的“孤寂心境”,属于过度解读。环境描写更多是为了还原故乡的季节特征和生活场景)

8.(4分)①对童年生活的怀念与眷恋;②对亲情的珍视;③对物质匮乏岁月的感慨;④对生活变迁、时代

发展的欣慰。

评分建议:每点1分。第④点中“欣慰”答“满足”亦可。

9.(6分)①运用夸张,如“再吃就会将胃撑破了”,强化饱腹体验的戏剧性;②刻画滑稽细节,如“一手提着快要滑下来的裤子,另一只手拿着包子边吃边走”,增添诙谐感;③制造反差(或对比),以饭前雄心勃勃”与饭后“小心翼翼”“不敢”的对比,突出情节的趣味性;④雅词俗用,将打嗝情景与“百感交集”相联,打破常规用法,形成幽默效果。

评分建议:每点2分,写出其中三点即可。如写出反复(“小心翼翼”)、比喻(“胃撑得像包子皮一样薄”)、自嘲(饭后打嗝)等,言之成理即可。

二、古代诗文阅读(37分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,22分)

10.(3分)BEG(“楚王之所以为乐”与“庶人之所以为忧”为对称结构,中间应断开;“此则…… 也”为判断句式,“而风何与焉”为反问句,故断为“楚王之所以为乐/与庶人之所以为忧/此则人之变也/而风何与焉 ”)

11.(3分)B(A含义不同。“若不过焉则不及”的“若”解释为“如果”。B《孔雀东南飞》中“适得府君书”的“适”为“刚才”。C均为“大概”。D“臣以险衅”解释为“因为”)

12.(3分)C(章潢认为“南钟石”因“突然特立于水中,中空而下虚”,故声音如钟)

13.(8分)(1)(4分)读书人生活在世上,假使心中不坦然自乐,那么到哪里不会忧愁呢

评分建议:句意2分。“中:内心”“病:忧愁”各1分。

(2)(4分)而浅陋的人竟用斧头敲打(山石)的办法来探求石钟山得名的原因,自以为得到了它的真相。

评分建议:句意2分。“乃:竟然”“其实:它的真相(那命题的原因)”各1分。

14.(5分)得名原因:①材料一:所见山水壮阔、历史遗迹,称快世俗;不以贬谪为患的坦然自快。(2分)②材料二、三;水石相搏发声如钟。(1分)认识:探究事物需要深入思考;实地考察可以探究真相。(2分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

15.(3分) B(“为朋友终究会直上青云做州郡辅佐而喜悦”错误。应为:遗憾的是朋友刚要直上青云又被外放扬州做副守)

16.(6分)①黄庭坚诗中“岂有竹西歌吹愁”,“竹西”是扬州欢乐繁华的象征,诗人借此展现扬州的歌舞升平,表达对友人的劝慰,情感乐观;②姜夔词中“竹西佳处”,指的是繁华的名都扬州,是为了与下文“尽荠麦青青”的荒芜之景作对比,“竹西”暗含今昔对比,承载着对扬州昔盛今衰的痛惜,怀古伤今,情感悲怆。

评分建议:每点2分。每点中解释1分,情感1分。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.(6分)(1)爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密

(2)世味年来薄似纱 谁令骑马客京华

(3)有三秋桂子,十里荷花/桂影斑驳,风移影动/桂棹兮兰浆,击空明兮溯流光/吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔

评分建议:每空1分,如有错字不给分。

三、语言文字运用(18分)

18.(5分)示例一:譬如凭空写一个“山”字,巍巍峨峨,嶙嶙峋峋,一切峰峦险峻,就耸立其上了。

示例二:譬如凭空写一个“水”字,曲曲折折,蜿蜿蜒蜒,一切江河奔涌,就流淌其下了。

示例三:譬如凭空写一个“云”字,舒舒卷卷,飘飘逸逸,一切天光变幻,就浮游其间了。

评分建议:紧扣字形特征1分、叠词拟态拟声2分、意境收束点晴1分。

19.(3分)①长短句结合:短句开篇后转为长句,节奏缓急有度;②整散结合,增强节奏感觉;③叠词:“听听”“看看”等动词叠词增强韵律感。

评分建议:每点1分。答“排比:四个短句形成排比,增强气势”亦可。

20.(3分)B

21.(3分)C

22.(4分)示例一:文化在岁月长河中梳妆,将唐宋的月光进现代的角。

示例二:文化踩着年轮的台阶缓缓而下,将祖辈的火种轻轻递到今人的掌心。

示例三:文化从远古的山涧奔涌而出,蜿蜒穿梭于历史的每处空间。

评分建议:言之成理即可。

四、写作(60分)

23.

(一)审题立意

1.基本审题

(1)审“材料”:这是一道材料作文题,材料由席勒关于时间步伐的描述“未来姗姗来迟,现在像箭一样飞逝,过往永远静立不动”和陶渊明的“悟已往之不谏,知来者之可追”组成。两则材料围绕时间展开,席勒的话从时间的维度出发,生动形象地描绘出未来、现在和过去的特点;陶渊明的话则是对过去和未来的一种态度,强调过去不可挽回,但未来仍可追求。

学生在作文时,首先要理解两则材料的内涵,并找到它们之间的关联。可以思考:如何在未来尚未到来、现在转瞬即逝、过去不可改变的情况下,把握好当下,追求未来 如何从过去的经历中吸取经验教训,更好地面对未来 在面对过去的遗憾和错误时,怎样以“悟已往之不谏,知来者之可追”的心态去释怀和进取 同时,也可以探讨时间对人生的意义,以及我们应该如何合理利用时间,不虚度光阴。

(2)审“提示语”:由“选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题”可知,学生写作时要从材料中提炼出准确的角度和立意,清晰地表明自己的文体,并且精心拟定标题。“不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息”是对写作规范性和道德性的要求。“不少于 800 字”规定了文章的篇幅。

(3)审“要求”:这些要求较为常规,但学生要特别注意“明确文体”,写记叙文就要有具体的事件人物和细节,注重情感的表达;写议论文则要观点明确,论据充分,论证逻辑严密,不能出现文体杂糅的情况。

2.文体选择

记叙类:可以叙述自己在某个时间段内经历的一件或几件事,通过这些经历对时间有了新的感悟,比如从过去的失败中吸取教训,在现在努力奋斗,期待未来的改变;也可以讲述他人珍惜时间、把握现在从过去走向未来的故事。

议论类:通过分析时间的特性和价值,阐述我们应该如何对待过去、现在和未来。可以论述把握现在的重要性,如现在是连接过去和未来的桥梁,只有珍惜当下,才能让过去的努力有意义,让未来的期望有可能实现;也准可以讨论从过去吸取经验教训的必要性,以及对未来保持积极追求的意义。

3.参考立意

把握当下,拥抱未来

以史为鉴,展望未来

过去是序章,未来是远方,现在是行动

莫让时光空流逝

于时光长河中,寻人生真谛

珍视当下每一刻,书写未来新篇章

鉴古方可知今,惜今才能期未

抚壮弃秽,有所作为,才能继承历史,开创美好明天

过去只能回望,未来需要等待,等待的结果取决于当下的争分夺秒

4.几点注意

行文时要紧扣时间的主题,不能偏离材料核心,不能将重点转移到其他不相关的话题上。单纯论述时间的客观性而不关联人生态度,或过度阐述过去、未来而忽视当下的重要性,都是偏离题意的表现。

对于过去、现在和未来的阐述,要有逻辑关系,不能简单罗列,要体现出三者之间的内在联系,如过去对现在的影响,现在对未来的铺垫等。

注意文体特征,记叙文要注重细节描写和情感渲染,议论文要注重论证方法的运用和逻辑的严密性。

(二)评分标准

1.判分原则

作文阅卷要公正公平;坚持内容与形式统一的原则,注重考查考生运用祖国语言文字表情达意的能力,要从切题、立意、选材、结构、文体等写作基本能力和语文素养诸方面进行全面衡量,综合量分。

2. 评分等级

一类卷:56~60审题立意:审题精准,立意深刻或新颖。语言表达:语言有特色,言近旨远,言简意丰。

二类卷:51~55审题立意:审题准确,立意清晰,有见识。语言表达:语言通畅,连贯、得体,言尽其义。

三类卷:46~50审题立意:审题比较准确,立意比较清楚。语言表达:语言通顺,言能达意。

四类卷:41~45审题立意:审题基本清楚,立意基本清楚。语言表达:语言大致通顺,偶有不尽规范,准确之处。

五类卷:36~40审题立意:审题不完整,立意不清晰。语言表达:语言不够通顺,偶有不尽规范,准确之处。

六类卷:26~35审题立意:貌合神离。语言表达:语言拙劣,多有语病,标点随意。

七类卷:0~25审题立意:自说自话。语音表达:语言粗俗混乱,基本功差。

3. 个案处理

①经“查重”,确认为抄袭的,其中二分之一篇幅与原作相同的,原则上不超过23分;三分之二篇幅与原作相同的,原则上不超过10分;内容基本相同的,最高不超过5分。

②写成诗歌的,一律提交教研员处理。

③完篇而字数不足,正常评分之后,再扣字数不足分,每少50字扣1分,扣满3分为止;明显未完篇的文章,视篇幅和内容的实际情况而定,但最高不能超过40分(不满100字,0~4分;200字左右,5~8分;300 字左右,9~15分;400字左右,16~25分;500字左右,26~35分;600字左右,36~40分);未完篇的文章不再扣字数不足分。

④游戏考试、游戏人生、语言格调低下的“问题卷”,评分最高不得超过35分;思想情感庸俗低下的,即使是切题完篇,评分最高不得超过17分;内容恶俗不堪的,评分最高不超过8分;政治倾向有问题的,一律提交教研员处理。

⑤卷面、错别字扣分,每错(别)字扣1 分,扣满5分为止。

⑥不写作文题目的,扣2分。

附:文言文译文

材料一:

长江流出西陵峡后,才得以奔入平坦的大地,水流变得奔腾浩大。流到赤壁之下时,江水浩荡,如同大海一样。清河张梦得先生被贬谪到齐安时,在他住宅的西南方修建了一座亭子,用来观赏长江的美景,我的兄长子瞻为它取名“快哉亭”。

在亭中能望见的景物,南北可达百里,东西有三十里。向西眺望武昌的群山,山冈丘陵高低起伏,草木成行成列,当烟雾消散、太阳升起时,渔夫樵夫的房舍,都能一一指点数清。这就是把亭子命名为“快哉”的原因吧。 至于那长洲的岸边,古城的废墟,是曹操、孙权曾窥视争夺的地方,是周瑜、陆逊驰骋角逐的战场。他们的遗风遗迹,也足以让世俗之人称快。

从前楚襄王让宋玉、景差跟随着在兰台宫游玩,有一阵风吹来,飒飒作响,楚襄王敞开衣襟迎着风说:“这风多么令人畅快啊!这是我和百姓所共有的吗 ”宋玉说:“这只是大王的雄风罢了,百姓怎么能和您共同享受呢 ”宋玉的话大概含有讽谏的意味。风并没有雌雄的区别,而人却有得遇和不得遇的不同。楚王感到快乐的原因,与百姓感到忧愁的原因,这是由于人们的境遇不同,和风又有什么关系呢 读书人生活在世上,假使心中不坦然自乐,那么到哪里不会忧愁呢 假使心中坦荡,不因外界事物而伤害本性那么到哪里不会感到快乐呢

如今张先生不把被贬谪当作忧患,利用管理钱粮的空余时间,让自己在山水之间释放身心,他的内心应该有一种自得之乐的见识超过常人。即使是用蓬草编门、用破瓮做窗,也没有什么不快乐的,更何况在长江的清流里洗涤,面对西山的白云揖拜,穷尽耳目所见的美景来使自己安闲快乐呢 如果不是这样,那么连绵的山峰、深幽的沟壑,辽阔的森林、参天的古木,清风吹拂它们,明月照耀它们,这些都是失意文人感到悲伤憔悴而不能承受的景象,哪里看得出这是能让人快乐的呢!

材料二:

元丰七年六月丁丑日(初九),我从齐安坐船到临汝去,大儿子苏迈将要去就任饶州德兴县的县尉,我送他到湖口,因此能够看到所谓的石钟山。庙里的僧人让小童拿着斧头,在乱石中间选一两块敲打,硿硿地发出声响。我本来就觉得很好笑,并不相信。到了夜晚,月光明亮、我独自和苏迈坐着小船到绝壁下面。巨大的山石在旁边耸立着,高达千尺,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地要向人扑过来;山上宿果的隼听到人声也受惊飞起来,在云霄中磔磔地鸣叫;又有像老人在山谷中边咳边笑的声音,有人说这是鹳鹤。我正内心惊恐想要回去,忽然巨大的声音从水上发出,“噌咗”地响着像钟鼓的声音连续不断。

凡事不亲眼看到亲耳听到,却凭主观想象去推断它的有无,可以吗 郦道元见到和听到的大概和我一样,但是记载得不详细;士大夫终究不肯夜晚乘着小船停靠在悬崖绝壁下面,所以不能知道真相;而渔夫船工虽然知道却又不能用文字记载。这就是世上没有流传(石钟山得名由来)的缘故啊。而浅陋的人竟用斧头敲打(山石)的办法来探求石钟山得名的原因,自以为得到了它的真相。我因此记下这件事,是要叹惜郦道元记叙的简略,讥笑李渤的浅陋啊!

材料三:

今年秋天七月十六日,我偕同老人高嵩等人前往北钟山。从九江返回时,风大浪急,船无法靠岸。于是登上阁中的小轩,聆听水声,果然发出噌如洪钟般的声响,其他石头没有这种声音。郦道元的记载、苏轼的辨析,确实足以破除千古疑惑了。第二天,前往南钟山,石头裂开后倒落入水中,痕迹还很新。仔细察看南北各处的石头,下方都有洞穴孔窍,风水冲击时都能发出声响,为何唯独此石以“钟”命名 大概其他石头背倚泥土侧立,下方空虚而背面坚实,所以声音浑浊;只有此石突兀地独立水中,中间和下方都空虚,因此回声如洪钟般响亮。李渤竟想用斧头敲击来辨别声音清浊,实在太粗疏了。不过猜想苏轼当时游历的是港口稍南的地方,才有像猛兽奇鬼般阴森欲扑人的岩石。

同课章节目录