2016春高中新人教版语文(选修《外国小说欣赏》)教学课件:第15课《沙之书》 (共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中新人教版语文(选修《外国小说欣赏》)教学课件:第15课《沙之书》 (共46张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件46张PPT。导入新课任何一部小说都存在着?虚构?的成分,因为小说家的叙述本身就带有一定的主观色彩。我们甚至可以说,?虚构?是小说的灵魂,没有?虚构?就没有小说。

今天,我们就来学习《沙之书》,看看它为我们?虚构?了一个怎样的故事,小说作者又是想通过这个故事表达一个怎样的主题。沙

之

书学习目标认知目标:了解博尔赫斯及其作品。

?技能目标:

1.领会作品的内容;

2.理解“虚构”对小说表达的重要性;??

3.了解小说“虚构”的艺术。?

情感目标:把握小说题旨的多义性;能以积极健康的态度看待“无限”?重点:如何理解小说的核心意象“沙之书”。?

难点:小说中真实与虚构的关系。迷宫的制造者:走近博尔赫斯一个晚年双目失明的老人

一个与母亲相依为命的老人

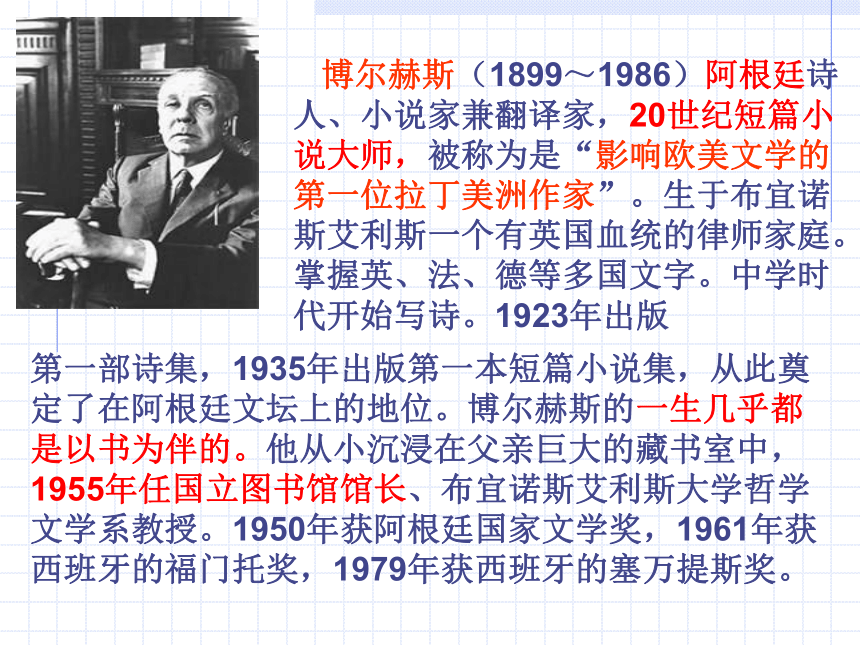

影响了中国八九十年代众多的知名作家 博尔赫斯(1899~1986)阿根廷诗人、小说家兼翻译家,20世纪短篇小说大师,被称为是“影响欧美文学的第一位拉丁美洲作家”。生于布宜诺斯艾利斯一个有英国血统的律师家庭。掌握英、法、德等多国文字。中学时代开始写诗。1923年出版 第一部诗集,1935年出版第一本短篇小说集,从此奠定了在阿根廷文坛上的地位。博尔赫斯的一生几乎都是以书为伴的。他从小沉浸在父亲巨大的藏书室中, 1955年任国立图书馆馆长、布宜诺斯艾利斯大学哲学文学系教授。1950年获阿根廷国家文学奖,1961年获西班牙的福门托奖,1979年获西班牙的塞万提斯奖。 博尔赫斯是幻想文学的先驱,是一个“玄想型”的作家。

小说特色:

叙述干净利落,文字精炼,构思奇特,结构精巧,小说情节常在东方异国情调的背景中展开,荒诞离奇且充满幻想,带有浓重的神秘色彩。

成名作:《小径分岔的花园》(短篇小说) 读书是博尔赫斯生活中一项具有压倒性优势的活动,而且对于他的写作意义重大。他曾说:“我是一个作家,但更是一个好读者。”他的最初和主要的知识来源可能是他父亲的藏书室,到了开始真正作家生涯时,他已经是一个学贯东西、富有真知灼见的青年学者了。

晚年双目失明,却被任命为国立图书馆馆长,他不无苦涩地写了一首诗向上帝致敬:“他以如此妙的讽刺/同时给了我书籍和失明……”但他仍以口授的方式继续创作,成就惊人。

他的婚姻生活并不如意。他长期独身,由母亲照料生活,直至68岁才与孀居的阿斯泰特?米连结婚,3年后即离异。母亲辞世后,他终于认定追随他多年的日裔女秘书玛丽亚?儿玉为终身伴侣。他们1986年在日内瓦结婚。同年,一代文学大师博尔赫斯在日内瓦逝世。 天禀(诗歌 节选)

上帝给了我书籍,同时给了我黑夜。

这一巧妙的嘲弄令人叫绝。

……

我在那高大深邃的图书馆里

盲目摸索,心劳力瘁

……

我在阴影中、在空灵的昏暗里,

拄着拐杖缓慢地逡巡摸索,

我在心目中把天国的形象,

塑造成一座图书馆的模样。用你猎奇的目光:走进《沙之书》 一、整体感知情节:请同学们在课前预读的基础上再次中速默读课文。

二、牛刀小试剖情节:

1.小说主要叙述了一个什么故事?请你读后自己给自己概述一下。

2.你能用简短的语句列出一张情节结构表吗?

3.你认为小说哪几处情节设计最为巧妙?

4.小说的情节有何特色?

一个退休的图书馆员从陌生的《圣经》推销员手里买下了一本“沙之书”,沉迷于它的神秘并陷入了对不可知的恐惧,最终把这本书藏在了图书馆的阴暗角落。概述故事你能用简短的语句列出一张情节结构表吗?

开端:

发展:

高潮:

结局:陌生人上门推销《圣经》“沙之书”奇妙,我买下了它“沙之书”使我烦恼不堪我把“沙之书”藏进了图书馆

3.你认为小说哪几处情节设计最为巧妙?

4.小说的情节有何特色?

小说最出人意料的情节有两处:

一是“沙之书”奇妙特性的逐渐显现;

一是“我”将“沙之书”藏在了图书馆。

在“沙之书”出现之前,我们根本想不到会有这样一本奇书,而当我们读到“我”买下这本书时,也根本想不到它的最终归宿竟然是图书馆。 情节荒诞离奇得近乎一个个迷宫 ,情节的发展悬念丛生,引人入胜,结尾奇峰突起,出人意料之外。用你探究的目光:走进《沙之书》 思维磨剑:阅读探索的快乐 1.本文核心意象是什么?“沙之书”有哪些奇妙的特性?

2.小说主人公“我”对待“沙之书”的态度变化经历了一个怎样的过程?这一变化过程说明了什么?

3.你认为“沙之书”可能象征什么?

4.小说第二段描写了“我”的寓所和“陌生人”来访等情节有什么作用?

5.你认为这篇小说中哪些内容是符合事实的?(请结合文段分析)

6.“隐藏一片树叶的最好的地点是树林”一句的内在的哲理是什么?你能仿造一句吗?

1. 这是一本怎样的书?有怎样的特性?异乎寻常的重量

里面的文字是我不认识的

页码的排列引起了我的注意(无序)

尽管一页页地翻阅,铁锚图案却再也找不到了

封面和手之间总是有好几页

这本书目的页码是无穷无尽的

插画没有一张重复特性:像沙一样,变幻不定,无始无终,

无穷无尽,不断“生长”古登堡《圣经》 十五世纪书页磨损得很旧,印刷粗糙,像《圣经》

一样,每页两栏因为它像“沙制的绳索”一样,是靠不住的为什么要称作“沙之书”?而不是“石之书”?“木之书”?“铁之书”?……?

《沙之书》虚构了一本现实中并不存在的“沙之书”,这是小说的核心意象,本文核心意象是什么?

— — — —

2.作者对此书的感情经历了怎样的变化?好奇钻研渺小敬畏恐惧逃避/坚持3.小说主人公“我”对待“沙之书”的态度变化变化过程说明了什么?

这一变化过程既形象地说明沙之书的奇妙而神秘的特性,又表现了“我”乃至人类在无限强大的异己之物前不胜渺小、恐惧的心理。(文章主旨)4.小说第二段描写了“我”的寓所和“陌生人”来访等情节有什么作用?交代故事发生的环境和故事的缘起以一种看似合情合理的叙述而给读者信以为真的心理感觉用平常“虚构”为故事进一步发展的非常“虚构”作铺垫5.你认为“沙之书”可能象征什么?

无限之物:如无止境的欲望,无穷大的世界,琐碎繁杂的生活、强大的异己力量、神秘的未知世界、不知其数的金钱、无法挽留的时间、变化无常的命运、浩瀚无穷的知识、让人身心俱疲的爱情等等。6.“隐藏一片树叶的最好的地点是树林”一句的内在的哲理是什么?你能仿造一句吗?

内在的哲理:

无限之物是由无数个有限之物组成,每一个有限的个体因为无限的同类数量而得以永存,也因为无限的同类而容易被忽略。仿句:

“隐藏一片树叶的最好的地点是树林”①隐藏一粒沙子最好的地点是沙漠;

②保留一颗水珠最好的办法是放入大海;

③隐藏一个人最好的地点是人群。7.尽管“沙之书”是虚构之物,但也有不少真实的东西。你认为这篇小说中哪些内容是符合事实的?(请结合文段分析)“我”对“沙之书”这个神秘之物的感情变化;

“我”存放、翻阅、检查“沙之书”,上床,开灯,失眠,做梦等情节;

“我”的种种寻常和不寻常的想象;

有关“沙之书”的书脊、封面、插画等细节描写以及关于国立图书馆环境的介绍等8.有人认为博尔赫斯的小说“总是很明晰”的,请说说本文“明晰”的表现思路结构明晰情感变化明晰主题指向明晰存放-阅读-领悟-隐藏爱-恨《沙之书》其它主题 (想像、知识、小说)是无穷尽的

在令人敬畏之物面前,人应选择停步

书是靠不住的

美是无法占有的

一些珍贵的东西可能成为一切烦恼的根源真实与虚构沙之书 有人说,虚构是小说的灵魂,没有虚构就没有小说。 有人说,真实是文学的生命。高考也要求写具有真情实感的文章,而不能胡编乱造。你怎样看待文学作品的真实和虚假的问题?文学不是生活的复制,

所以不需要照搬生活,

不需要和生活中发生

的事情一模一样。——虚构虚构的东西必须给人以真实的感觉,

必须符合生活发展的逻辑——艺术真实事情是假的,但让人感觉像真的一样“把虚构巧妙地伪装起来”作者是怎样来强调他写的是真实的事的?直接说明(不过我的故事一点儿不假)

书贩的长相(身材很高 外表整洁 透出寒酸 灰色衣服 灰色箱子 稀疏、泛白的金黄色头发)

书的样式(八开大小 布面精装 书页磨损 印刷粗糙 每页两栏 版面分段 排得很挤 还有页码、插画)

书的来历(平原上的村子 用几个卢布和一部《圣经》换来 主人不识字,需要圣经 属于最下层的种姓)

看书藏书(用放大镜检查,排除伪造的可能 偷偷放在阴暗的搁架上)你从《沙之书》的哪些内容中可以看出这篇文章写的其实是假的?书贩的长相(面目模糊不清)

书的样式(异乎寻常的重量 页码很乱 封面和手之间总有好几页,好像从书里冒出来一样,找不到第一页 找最后一页照样失败 页码无穷无尽 一页上印着面具,角上的数字大到九次幂)

内心担忧(担心烧起来无休无止,使整个地球乌烟瘴气)

博尔赫斯对待虚构与幻想的态度:他想努力抹去幻想与现实的界线,让虚构嵌入现实之中,与现实浑然一体。他说“一件虚假的事可能本质上是实在的”。对他而言,虚构是艺术创造的根本点,是抵达更高实在的方式;通过虚构,写作这门活动往往可以最大限度地接近心灵的复杂活动。 真实———虚构———真实

(看似) (发现) (更高)虚构与真实:仿佛水消失在水中 一天早晨,格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。他仰卧着,那坚硬得像铁甲一般的背贴着床,他稍稍一抬头,便看见自己那穹顶似的棕色肚子分成了好多块弧形的硬片,被子在肚子尖上几乎待不住了,眼看就要完全滑落下来。比起偌大的身躯来,他那许多只腿真是细得可怜,都在他眼前无可奈何地舞动着。变形记卡夫卡 盘古死后,左眼变成了太阳,右眼变成了浩洁的月亮,千万缕头发变成颗颗星星,四肢和身躯却变成三山五岳,鲜血变成江河湖海,肌肉变成千里沃野,骨骼变成树木花草…… 大禹治水,化身黄熊成名的儿子的灵魂变为蟋蟀 贾宝玉、林黛玉是顽石和绛珠仙草变来的1、格里高尔变的甲虫,具有甲虫的特性2、人与动物互化是文学作品中常有的现象真实性在《变形记》中的体现3、通过变形表达了现实社会中人的异化,或者社会让人异化成了动物关于隐喻庄子梦蝶:

蝴蝶有种优雅、稍纵即逝的特质。

如果人生真的是一场梦,那么用来暗示的最佳比喻,就是蝴蝶。

荷马的诗:

钢铁般沉睡的死亡。

因为钢铁是一种坚硬的、残忍的金属,而死亡是一种“打不破也碎不了的长眠。世上只有几组隐喻:眼睛/星星

时光/河流

女人/花朵

人生/梦幻

睡眠/死亡

战争/火作业设计

延伸阅读:《小径分岔的花园》和单元话题“虚构”

预读《骑桶者》,并做好质疑工作。 推荐篇目

《小径分岔的花园》

《南方》

《第三者》

《马可福音》

博尔赫斯(1899~1986)阿根廷诗人、小说家兼翻译家。生于布宜诺斯艾利斯一个有英国血统的律师家庭。1950年至1953年间任阿根廷作家协会主席。1955年任国立图书馆馆长、布宜诺斯艾利斯大学哲学文学系教授。1950年获阿根廷国家文学奖,1961年获西班牙的福门托奖,1979年获西班牙的塞万提斯奖。

诗歌、散文和短篇小说是博尔赫斯三大创作成果,而且各有千秋,相互辉映。有一种很生动的说法是:“他的散文读起来像小说;他的小说是诗;他的诗歌又往往使人觉得像散文。沟通三者的桥梁是他的思想。”他是与帕斯、聂鲁达齐名的拉美三大诗人之一,他的诗歌语言质朴,风格纯净,意境悠远。他的散文大多非常短小,但构思新颖,结构巧妙,法国作家安德烈?莫洛亚评价说:“博尔赫斯是一位只写小文章的大作家。小文章而成大气候,在于其智慧的光芒、设想的丰富和文笔的简洁——像数学一样简洁的文笔。” 一天早晨,格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。他仰卧着,那坚硬得像铁甲一般的背贴着床,他稍稍一抬头,便看见自己那穹顶似的棕色肚子分成了好多块弧形的硬片,被子在肚子尖上几乎待不住了,眼看就要完全滑落下来。比起偌大的身躯来,他那许多只腿真是细得可怜,都在他眼前无可奈何地舞动着。变形记卡夫卡 格里高尔扒着椅子慢慢向门口移动过去,在门口撂下椅子,向房门扑过去,靠着门板直起身来——他的细腿的底部有一些黏性——在那儿休憩片刻,缓过一口气来。但是随后他便开始用嘴巴来转动插在锁孔里的钥匙。遗憾的是,他似乎没有什么真正的牙齿——他用什么来咬住钥匙呢?——不过他的下颚倒十分结实,足以担当此项任务,在它的帮助下他也果真启动了钥匙。他没有注意到无疑给自己造成某种伤害了,因为一股棕色的液体从他嘴里流出来,淌过钥匙并滴到地上。“您听,”秘书主任在隔壁房间里说,“他在转动钥匙。”这对格里高尔是一种很大的鼓舞。可是本来大家都应该对他喊,父亲和母亲也应该对他喊:“加油,格里高尔!”他们应该高喊:“永远向前,紧紧顶住锁孔!”以为大家都在全神贯注地注视着他的艰难动作,他竭尽全力,死命咬住钥匙。他随着钥匙的旋转而绕着锁孔舞动。现在还在用嘴使自己的身体保持直立。他按照需要或是吊在钥匙上,或是随后便用自己身体的全部重量又将钥匙压下去。锁终于啪地一声反弹回去,这个清脆的响声简直使格里高尔如梦初醒。他舒了一口气暗自思忖道:“看我没用锁匠吧!”并将脑袋搁在门把上,想将门完全打开。

由于他不得不用这种方式来开门,所以实际上这扇门已经开出相当大的一个缝隙了,而人们却还看不见他自己的身影。他必须先慢慢绕着一扇门扇旋转,而且得十分小心,如果他不想恰好在进入房间之前重重地仰脸摔到地上去的话。他正在艰难地挪动自己,顾不上注意别的事情,这时他却听见秘书主任大声“哦”了一声——这声音听起来就像风在呼啸——而他同时也看到,最靠近门口的他怎样用一只手捂住张开的

嘴巴并徐徐向后退去,仿佛有一股无形的、均匀作用的力在驱动他们似的。母亲——虽然秘书主任在场,她照样披散着一头一夜睡眠后蓬乱森竖的头发站立在那儿——先是合掌望着父亲,随后便向格里高尔走过去两步并倒在了地上,衣裙在她四周摊了开来,脸庞垂在胸口完全隐匿不见了。父亲恶狠狠地捏紧拳头,仿佛他要将格里高尔打回房间里去似的,随即犹豫不定地扫视了一下起居室,接着便用双手捂住眼睛哭了起来,他的宽阔的胸膛颤抖着。

格里高尔根本就不到房间里去,而是从里面靠住那半扇关紧的门,所以只有他的半个身子以及那上面那个向一边倾斜的脑袋可以看得见,他正歪着脑袋在张望别人。

今天,我们就来学习《沙之书》,看看它为我们?虚构?了一个怎样的故事,小说作者又是想通过这个故事表达一个怎样的主题。沙

之

书学习目标认知目标:了解博尔赫斯及其作品。

?技能目标:

1.领会作品的内容;

2.理解“虚构”对小说表达的重要性;??

3.了解小说“虚构”的艺术。?

情感目标:把握小说题旨的多义性;能以积极健康的态度看待“无限”?重点:如何理解小说的核心意象“沙之书”。?

难点:小说中真实与虚构的关系。迷宫的制造者:走近博尔赫斯一个晚年双目失明的老人

一个与母亲相依为命的老人

影响了中国八九十年代众多的知名作家 博尔赫斯(1899~1986)阿根廷诗人、小说家兼翻译家,20世纪短篇小说大师,被称为是“影响欧美文学的第一位拉丁美洲作家”。生于布宜诺斯艾利斯一个有英国血统的律师家庭。掌握英、法、德等多国文字。中学时代开始写诗。1923年出版 第一部诗集,1935年出版第一本短篇小说集,从此奠定了在阿根廷文坛上的地位。博尔赫斯的一生几乎都是以书为伴的。他从小沉浸在父亲巨大的藏书室中, 1955年任国立图书馆馆长、布宜诺斯艾利斯大学哲学文学系教授。1950年获阿根廷国家文学奖,1961年获西班牙的福门托奖,1979年获西班牙的塞万提斯奖。 博尔赫斯是幻想文学的先驱,是一个“玄想型”的作家。

小说特色:

叙述干净利落,文字精炼,构思奇特,结构精巧,小说情节常在东方异国情调的背景中展开,荒诞离奇且充满幻想,带有浓重的神秘色彩。

成名作:《小径分岔的花园》(短篇小说) 读书是博尔赫斯生活中一项具有压倒性优势的活动,而且对于他的写作意义重大。他曾说:“我是一个作家,但更是一个好读者。”他的最初和主要的知识来源可能是他父亲的藏书室,到了开始真正作家生涯时,他已经是一个学贯东西、富有真知灼见的青年学者了。

晚年双目失明,却被任命为国立图书馆馆长,他不无苦涩地写了一首诗向上帝致敬:“他以如此妙的讽刺/同时给了我书籍和失明……”但他仍以口授的方式继续创作,成就惊人。

他的婚姻生活并不如意。他长期独身,由母亲照料生活,直至68岁才与孀居的阿斯泰特?米连结婚,3年后即离异。母亲辞世后,他终于认定追随他多年的日裔女秘书玛丽亚?儿玉为终身伴侣。他们1986年在日内瓦结婚。同年,一代文学大师博尔赫斯在日内瓦逝世。 天禀(诗歌 节选)

上帝给了我书籍,同时给了我黑夜。

这一巧妙的嘲弄令人叫绝。

……

我在那高大深邃的图书馆里

盲目摸索,心劳力瘁

……

我在阴影中、在空灵的昏暗里,

拄着拐杖缓慢地逡巡摸索,

我在心目中把天国的形象,

塑造成一座图书馆的模样。用你猎奇的目光:走进《沙之书》 一、整体感知情节:请同学们在课前预读的基础上再次中速默读课文。

二、牛刀小试剖情节:

1.小说主要叙述了一个什么故事?请你读后自己给自己概述一下。

2.你能用简短的语句列出一张情节结构表吗?

3.你认为小说哪几处情节设计最为巧妙?

4.小说的情节有何特色?

一个退休的图书馆员从陌生的《圣经》推销员手里买下了一本“沙之书”,沉迷于它的神秘并陷入了对不可知的恐惧,最终把这本书藏在了图书馆的阴暗角落。概述故事你能用简短的语句列出一张情节结构表吗?

开端:

发展:

高潮:

结局:陌生人上门推销《圣经》“沙之书”奇妙,我买下了它“沙之书”使我烦恼不堪我把“沙之书”藏进了图书馆

3.你认为小说哪几处情节设计最为巧妙?

4.小说的情节有何特色?

小说最出人意料的情节有两处:

一是“沙之书”奇妙特性的逐渐显现;

一是“我”将“沙之书”藏在了图书馆。

在“沙之书”出现之前,我们根本想不到会有这样一本奇书,而当我们读到“我”买下这本书时,也根本想不到它的最终归宿竟然是图书馆。 情节荒诞离奇得近乎一个个迷宫 ,情节的发展悬念丛生,引人入胜,结尾奇峰突起,出人意料之外。用你探究的目光:走进《沙之书》 思维磨剑:阅读探索的快乐 1.本文核心意象是什么?“沙之书”有哪些奇妙的特性?

2.小说主人公“我”对待“沙之书”的态度变化经历了一个怎样的过程?这一变化过程说明了什么?

3.你认为“沙之书”可能象征什么?

4.小说第二段描写了“我”的寓所和“陌生人”来访等情节有什么作用?

5.你认为这篇小说中哪些内容是符合事实的?(请结合文段分析)

6.“隐藏一片树叶的最好的地点是树林”一句的内在的哲理是什么?你能仿造一句吗?

1. 这是一本怎样的书?有怎样的特性?异乎寻常的重量

里面的文字是我不认识的

页码的排列引起了我的注意(无序)

尽管一页页地翻阅,铁锚图案却再也找不到了

封面和手之间总是有好几页

这本书目的页码是无穷无尽的

插画没有一张重复特性:像沙一样,变幻不定,无始无终,

无穷无尽,不断“生长”古登堡《圣经》 十五世纪书页磨损得很旧,印刷粗糙,像《圣经》

一样,每页两栏因为它像“沙制的绳索”一样,是靠不住的为什么要称作“沙之书”?而不是“石之书”?“木之书”?“铁之书”?……?

《沙之书》虚构了一本现实中并不存在的“沙之书”,这是小说的核心意象,本文核心意象是什么?

— — — —

2.作者对此书的感情经历了怎样的变化?好奇钻研渺小敬畏恐惧逃避/坚持3.小说主人公“我”对待“沙之书”的态度变化变化过程说明了什么?

这一变化过程既形象地说明沙之书的奇妙而神秘的特性,又表现了“我”乃至人类在无限强大的异己之物前不胜渺小、恐惧的心理。(文章主旨)4.小说第二段描写了“我”的寓所和“陌生人”来访等情节有什么作用?交代故事发生的环境和故事的缘起以一种看似合情合理的叙述而给读者信以为真的心理感觉用平常“虚构”为故事进一步发展的非常“虚构”作铺垫5.你认为“沙之书”可能象征什么?

无限之物:如无止境的欲望,无穷大的世界,琐碎繁杂的生活、强大的异己力量、神秘的未知世界、不知其数的金钱、无法挽留的时间、变化无常的命运、浩瀚无穷的知识、让人身心俱疲的爱情等等。6.“隐藏一片树叶的最好的地点是树林”一句的内在的哲理是什么?你能仿造一句吗?

内在的哲理:

无限之物是由无数个有限之物组成,每一个有限的个体因为无限的同类数量而得以永存,也因为无限的同类而容易被忽略。仿句:

“隐藏一片树叶的最好的地点是树林”①隐藏一粒沙子最好的地点是沙漠;

②保留一颗水珠最好的办法是放入大海;

③隐藏一个人最好的地点是人群。7.尽管“沙之书”是虚构之物,但也有不少真实的东西。你认为这篇小说中哪些内容是符合事实的?(请结合文段分析)“我”对“沙之书”这个神秘之物的感情变化;

“我”存放、翻阅、检查“沙之书”,上床,开灯,失眠,做梦等情节;

“我”的种种寻常和不寻常的想象;

有关“沙之书”的书脊、封面、插画等细节描写以及关于国立图书馆环境的介绍等8.有人认为博尔赫斯的小说“总是很明晰”的,请说说本文“明晰”的表现思路结构明晰情感变化明晰主题指向明晰存放-阅读-领悟-隐藏爱-恨《沙之书》其它主题 (想像、知识、小说)是无穷尽的

在令人敬畏之物面前,人应选择停步

书是靠不住的

美是无法占有的

一些珍贵的东西可能成为一切烦恼的根源真实与虚构沙之书 有人说,虚构是小说的灵魂,没有虚构就没有小说。 有人说,真实是文学的生命。高考也要求写具有真情实感的文章,而不能胡编乱造。你怎样看待文学作品的真实和虚假的问题?文学不是生活的复制,

所以不需要照搬生活,

不需要和生活中发生

的事情一模一样。——虚构虚构的东西必须给人以真实的感觉,

必须符合生活发展的逻辑——艺术真实事情是假的,但让人感觉像真的一样“把虚构巧妙地伪装起来”作者是怎样来强调他写的是真实的事的?直接说明(不过我的故事一点儿不假)

书贩的长相(身材很高 外表整洁 透出寒酸 灰色衣服 灰色箱子 稀疏、泛白的金黄色头发)

书的样式(八开大小 布面精装 书页磨损 印刷粗糙 每页两栏 版面分段 排得很挤 还有页码、插画)

书的来历(平原上的村子 用几个卢布和一部《圣经》换来 主人不识字,需要圣经 属于最下层的种姓)

看书藏书(用放大镜检查,排除伪造的可能 偷偷放在阴暗的搁架上)你从《沙之书》的哪些内容中可以看出这篇文章写的其实是假的?书贩的长相(面目模糊不清)

书的样式(异乎寻常的重量 页码很乱 封面和手之间总有好几页,好像从书里冒出来一样,找不到第一页 找最后一页照样失败 页码无穷无尽 一页上印着面具,角上的数字大到九次幂)

内心担忧(担心烧起来无休无止,使整个地球乌烟瘴气)

博尔赫斯对待虚构与幻想的态度:他想努力抹去幻想与现实的界线,让虚构嵌入现实之中,与现实浑然一体。他说“一件虚假的事可能本质上是实在的”。对他而言,虚构是艺术创造的根本点,是抵达更高实在的方式;通过虚构,写作这门活动往往可以最大限度地接近心灵的复杂活动。 真实———虚构———真实

(看似) (发现) (更高)虚构与真实:仿佛水消失在水中 一天早晨,格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。他仰卧着,那坚硬得像铁甲一般的背贴着床,他稍稍一抬头,便看见自己那穹顶似的棕色肚子分成了好多块弧形的硬片,被子在肚子尖上几乎待不住了,眼看就要完全滑落下来。比起偌大的身躯来,他那许多只腿真是细得可怜,都在他眼前无可奈何地舞动着。变形记卡夫卡 盘古死后,左眼变成了太阳,右眼变成了浩洁的月亮,千万缕头发变成颗颗星星,四肢和身躯却变成三山五岳,鲜血变成江河湖海,肌肉变成千里沃野,骨骼变成树木花草…… 大禹治水,化身黄熊成名的儿子的灵魂变为蟋蟀 贾宝玉、林黛玉是顽石和绛珠仙草变来的1、格里高尔变的甲虫,具有甲虫的特性2、人与动物互化是文学作品中常有的现象真实性在《变形记》中的体现3、通过变形表达了现实社会中人的异化,或者社会让人异化成了动物关于隐喻庄子梦蝶:

蝴蝶有种优雅、稍纵即逝的特质。

如果人生真的是一场梦,那么用来暗示的最佳比喻,就是蝴蝶。

荷马的诗:

钢铁般沉睡的死亡。

因为钢铁是一种坚硬的、残忍的金属,而死亡是一种“打不破也碎不了的长眠。世上只有几组隐喻:眼睛/星星

时光/河流

女人/花朵

人生/梦幻

睡眠/死亡

战争/火作业设计

延伸阅读:《小径分岔的花园》和单元话题“虚构”

预读《骑桶者》,并做好质疑工作。 推荐篇目

《小径分岔的花园》

《南方》

《第三者》

《马可福音》

博尔赫斯(1899~1986)阿根廷诗人、小说家兼翻译家。生于布宜诺斯艾利斯一个有英国血统的律师家庭。1950年至1953年间任阿根廷作家协会主席。1955年任国立图书馆馆长、布宜诺斯艾利斯大学哲学文学系教授。1950年获阿根廷国家文学奖,1961年获西班牙的福门托奖,1979年获西班牙的塞万提斯奖。

诗歌、散文和短篇小说是博尔赫斯三大创作成果,而且各有千秋,相互辉映。有一种很生动的说法是:“他的散文读起来像小说;他的小说是诗;他的诗歌又往往使人觉得像散文。沟通三者的桥梁是他的思想。”他是与帕斯、聂鲁达齐名的拉美三大诗人之一,他的诗歌语言质朴,风格纯净,意境悠远。他的散文大多非常短小,但构思新颖,结构巧妙,法国作家安德烈?莫洛亚评价说:“博尔赫斯是一位只写小文章的大作家。小文章而成大气候,在于其智慧的光芒、设想的丰富和文笔的简洁——像数学一样简洁的文笔。” 一天早晨,格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。他仰卧着,那坚硬得像铁甲一般的背贴着床,他稍稍一抬头,便看见自己那穹顶似的棕色肚子分成了好多块弧形的硬片,被子在肚子尖上几乎待不住了,眼看就要完全滑落下来。比起偌大的身躯来,他那许多只腿真是细得可怜,都在他眼前无可奈何地舞动着。变形记卡夫卡 格里高尔扒着椅子慢慢向门口移动过去,在门口撂下椅子,向房门扑过去,靠着门板直起身来——他的细腿的底部有一些黏性——在那儿休憩片刻,缓过一口气来。但是随后他便开始用嘴巴来转动插在锁孔里的钥匙。遗憾的是,他似乎没有什么真正的牙齿——他用什么来咬住钥匙呢?——不过他的下颚倒十分结实,足以担当此项任务,在它的帮助下他也果真启动了钥匙。他没有注意到无疑给自己造成某种伤害了,因为一股棕色的液体从他嘴里流出来,淌过钥匙并滴到地上。“您听,”秘书主任在隔壁房间里说,“他在转动钥匙。”这对格里高尔是一种很大的鼓舞。可是本来大家都应该对他喊,父亲和母亲也应该对他喊:“加油,格里高尔!”他们应该高喊:“永远向前,紧紧顶住锁孔!”以为大家都在全神贯注地注视着他的艰难动作,他竭尽全力,死命咬住钥匙。他随着钥匙的旋转而绕着锁孔舞动。现在还在用嘴使自己的身体保持直立。他按照需要或是吊在钥匙上,或是随后便用自己身体的全部重量又将钥匙压下去。锁终于啪地一声反弹回去,这个清脆的响声简直使格里高尔如梦初醒。他舒了一口气暗自思忖道:“看我没用锁匠吧!”并将脑袋搁在门把上,想将门完全打开。

由于他不得不用这种方式来开门,所以实际上这扇门已经开出相当大的一个缝隙了,而人们却还看不见他自己的身影。他必须先慢慢绕着一扇门扇旋转,而且得十分小心,如果他不想恰好在进入房间之前重重地仰脸摔到地上去的话。他正在艰难地挪动自己,顾不上注意别的事情,这时他却听见秘书主任大声“哦”了一声——这声音听起来就像风在呼啸——而他同时也看到,最靠近门口的他怎样用一只手捂住张开的

嘴巴并徐徐向后退去,仿佛有一股无形的、均匀作用的力在驱动他们似的。母亲——虽然秘书主任在场,她照样披散着一头一夜睡眠后蓬乱森竖的头发站立在那儿——先是合掌望着父亲,随后便向格里高尔走过去两步并倒在了地上,衣裙在她四周摊了开来,脸庞垂在胸口完全隐匿不见了。父亲恶狠狠地捏紧拳头,仿佛他要将格里高尔打回房间里去似的,随即犹豫不定地扫视了一下起居室,接着便用双手捂住眼睛哭了起来,他的宽阔的胸膛颤抖着。

格里高尔根本就不到房间里去,而是从里面靠住那半扇关紧的门,所以只有他的半个身子以及那上面那个向一边倾斜的脑袋可以看得见,他正歪着脑袋在张望别人。

同课章节目录