6.1生物有共同祖先的证据课件(共41张PPT)--2024-2025学年下学期高一生物(人教版)必修2

文档属性

| 名称 | 6.1生物有共同祖先的证据课件(共41张PPT)--2024-2025学年下学期高一生物(人教版)必修2 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 28.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-01 22:20:59 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第6章 生物的进化

第1节 生物有共同祖先的证据

问题探讨

达尔文在《物种起源》一书中明确提出,地球上的当今生物都是由共同祖先进化来的,人和猿有共同的祖先。

查尔斯·达尔文(1809-1882)

进化论的奠基人

达尔文的生物进化论主要组成:

共同由来学说: 地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的。

自然选择学说: 生物的进化机制,解释了适应的形成和物种形成的原因。

一、地层中陈列的证据——化石(最直接的证据)

从动物的牙齿化石

推测它们的饮食情况

从动物的骨骼化石推测其体型大小和运动方式

从植物化石推测其形态、结构和分类地位

1、化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等。

2、利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。

化石是研究生物进化最直接、最重要的证据

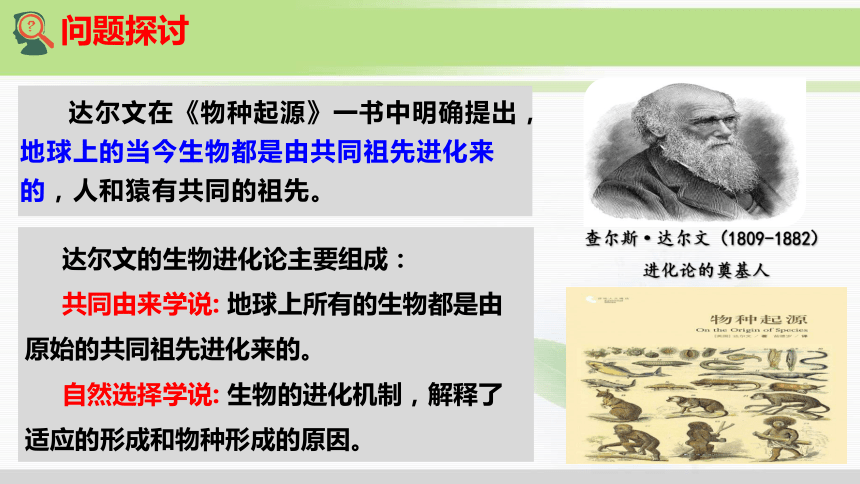

地层年龄 (百万年前) 首次出现的生物类群(化石)

245-144 鸟类、哺乳类

360-286 爬行类

408-360 昆虫、两栖类

505-438 鱼类

700 多细胞生物

2100 单细胞真核生物

地层中有大量化石的示意图

大部分化石发现于沉积岩的地层中

图中所示资料支持达尔文的共同由来学说吗?

思考讨论

越早形成的地层中,生物结构______

_______。

越晚形成的地层中,生物结构______

_______。

越复杂

越高等

越简单

越低等

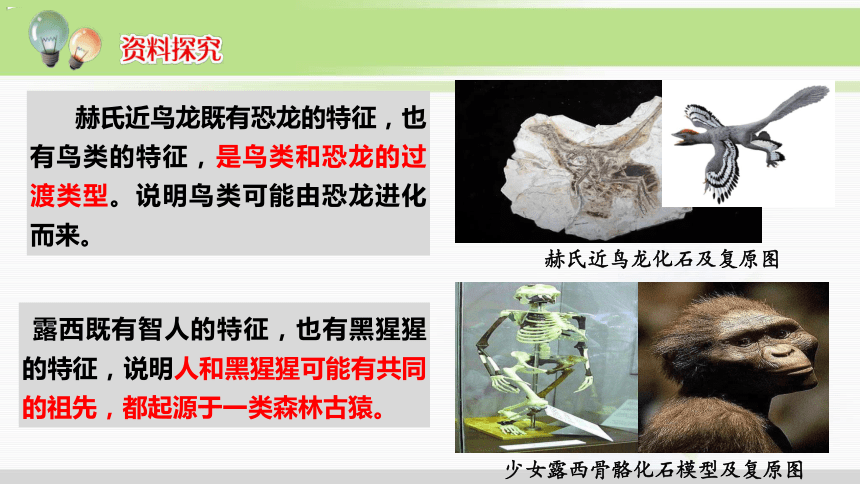

赫氏近鸟龙既有恐龙的特征,也有鸟类的特征,是鸟类和恐龙的过渡类型。说明鸟类可能由恐龙进化而来。

赫氏近鸟龙化石及复原图

露西既有智人的特征,也有黑猩猩的特征,说明人和黑猩猩可能有共同的祖先,都起源于一类森林古猿。

少女露西骨骼化石模型及复原图

已经发现大量化石证据证实:

生物是由原始的共同祖先经过漫长的地质年代逐渐进化而来的。

生物的进化顺序

简单→复杂

低等→高等

水生→陆生

共同由来学说有没有“活着”的证据呢?

一、地层中陈列的证据——化石(最直接的证据)

二、当今生物体上进化的痕迹——其他方面的证据

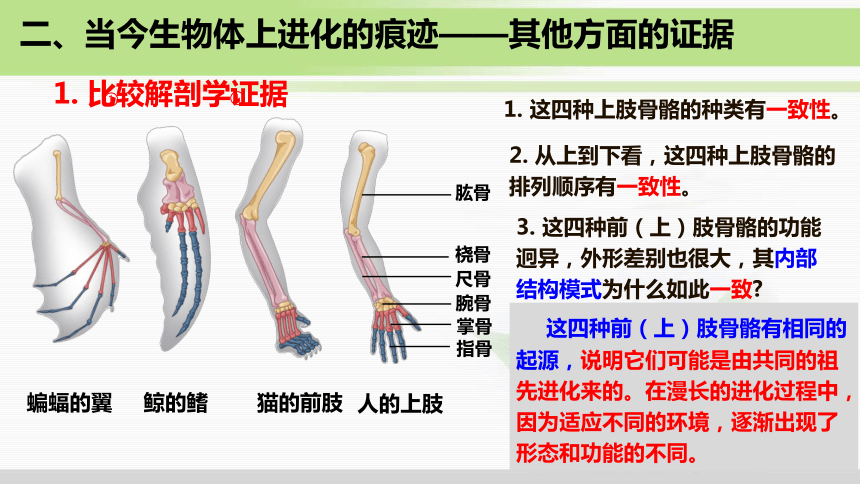

1. 比较解剖学证据

1. 这四种上肢骨骼的种类有一致性。

蝙蝠的翼

鲸的鳍

猫的前肢

肱骨

桡骨

尺骨

腕骨

掌骨

指骨

人的上肢

2. 从上到下看,这四种上肢骨骼的排列顺序有一致性。

3. 这四种前(上)肢骨骼的功能迥异,外形差别也很大,其内部结构模式为什么如此一致

这四种前(上)肢骨骼有相同的起源,说明它们可能是由共同的祖先进化来的。在漫长的进化过程中,因为适应不同的环境,逐渐出现了形态和功能的不同。

①

①

2. 胚胎学证据

鱼 蝾螈 龟 鸡 猪 牛 兔 人

例如,人的胚胎在发育早起会出现鳃裂和尾,随着发育的进行,人的鳃裂和尾渐渐消失。

脊椎动物的胚胎在发育早期都有彼此相似的阶段。

这个证据也支持了人和其他脊椎动物有共同的祖先。

二、当今生物体上进化的痕迹——其他方面的证据

3. 细胞和分子水平的证据

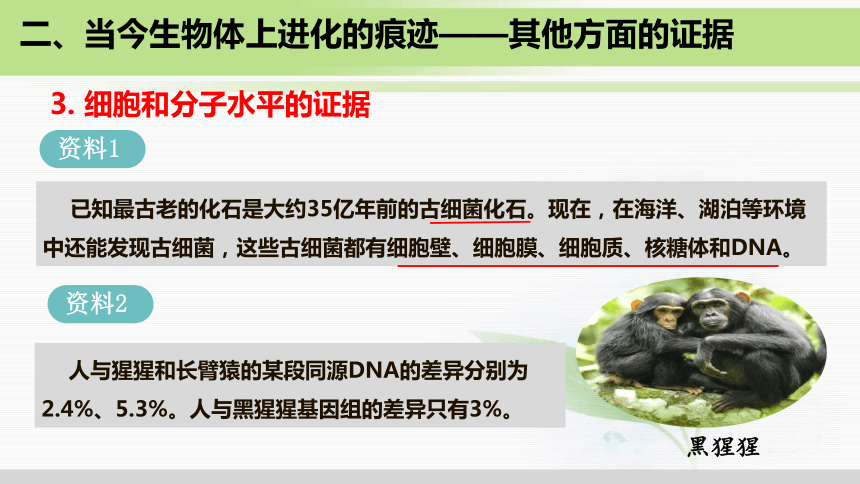

已知最古老的化石是大约35亿年前的古细菌化石。现在,在海洋、湖泊等环境中还能发现古细菌,这些古细菌都有细胞壁、细胞膜、细胞质、核糖体和DNA。

资料1

二、当今生物体上进化的痕迹——其他方面的证据

人与猩猩和长臂猿的某段同源DNA的差异分别为2.4%、5.3%。人与黑猩猩基因组的差异只有3%。

资料2

黑猩猩

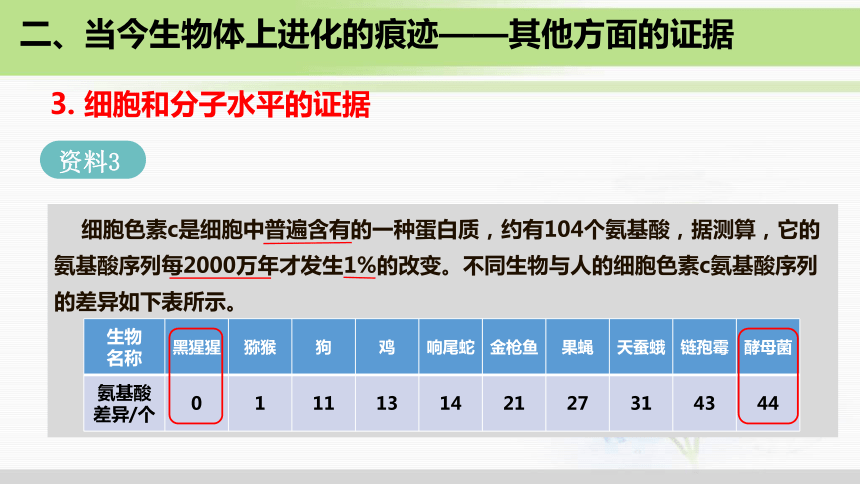

细胞色素c是细胞中普遍含有的一种蛋白质,约有104个氨基酸,据测算,它的氨基酸序列每2000万年才发生1%的改变。不同生物与人的细胞色素c氨基酸序列的差异如下表所示。

资料3

生物 名称 黑猩猩 猕猴 狗 鸡 响尾蛇 金枪鱼 果蝇 天蚕蛾 链孢霉 酵母菌

氨基酸 差异/个 0 1 11 13 14 21 27 31 43 44

二、当今生物体上进化的痕迹——其他方面的证据

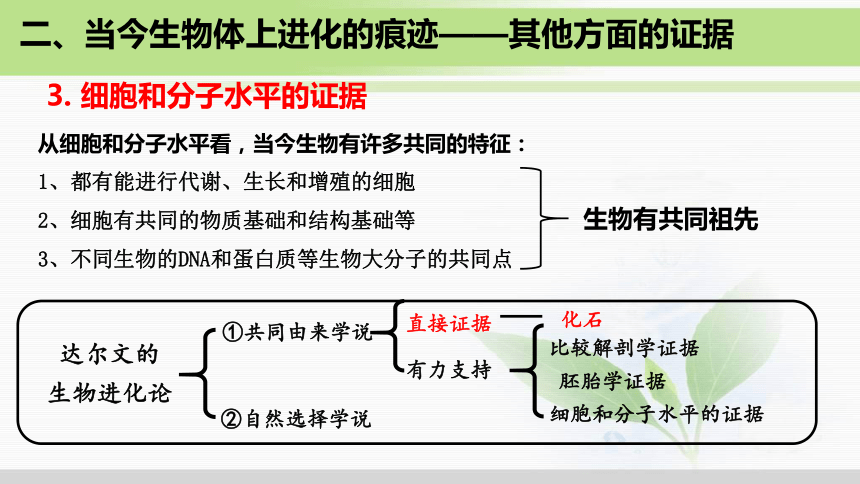

3. 细胞和分子水平的证据

从细胞和分子水平看,当今生物有许多共同的特征:

1、都有能进行代谢、生长和增殖的细胞

2、细胞有共同的物质基础和结构基础等

3、不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的共同点

3. 细胞和分子水平的证据

生物有共同祖先

达尔文的

生物进化论

①共同由来学说

②自然选择学说

直接证据

有力支持

化石

比较解剖学证据

胚胎学证据

细胞和分子水平的证据

二、当今生物体上进化的痕迹——其他方面的证据

第6章 生物的进化

第2节 自然选择与适应的形成

2

1、适应的含义:

①是指生物的形态结构适合于完成一定的功能;

②是指生物的形态结构及其功能适合于该生物在一定的环境中生存和繁殖。

一、适应的普遍性和相对性

①适应的普遍性:

适应在自然界中是普遍存在的。

②适应的相对性:

生物对环境的适应都不是绝对的、完全的适应,只是一定程度上的适应。

一、适应的普遍性和相对性

2、适应的特点:

二、适应是自然选择的结果

物种不变论:

各种生物都是自古以来就如此的

拉马克的进化学说

达尔文的自然选择学说

生物是进化而来的

适应是在进化中形成的

①用进废退;②获得性遗传

达尔文的自然选择学说对适应的解释:

适应的来源是可遗传的变异。适应结果是自然选择。

二、适应是自然选择的结果

事实1:生物都有过度繁殖的倾向

事实2:物种内的个体数能保持稳定

事实3:资源是有限的

推论1:个体间

存在着生存斗争

事实4:同种个

体间普遍存在差

异(变异)

事实5:许多变

异是可以遗传的

推论2:具有有利变异的个体生存并留下后代的机会多

推论3:有利变异逐代积累,具有这些有利变异的个体越来越多,形成新的适应特征的生物新类型

适者生存

二、适应是自然选择的结果

运用达尔文自然选择学说解释适应的形成

二、适应是自然选择的结果

自然选择学说的意义:

①科学地解释了生物进化的原因,使生物学第一次摆脱了神学的束缚,走上了科学的轨道。

②揭示了生物界的统一性是由于所有的生物都有共同的祖先。

③生物的多样性和适应性是进化的结果。

自然选择学说的局限性:

①对于遗传和变异的认识还局限于性状水平。

②不能科学地解释遗传和变异的本质。

第6章 生物的进化

第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

AA

AA

Aa

Aa

aa

aa

aa

AA

AA

AA

aa

AA

AA

Aa

Aa

aa

aa

aa

AA

AA

AA

aa

自然选择直接作用的是生物的个体,而且是个体的表型。但是,在自然界,没有哪个个体是长生不死的,个体的表型会随着个体的死亡而消失,决定表型的基因却可以随着生殖而世代延续,并且在群体中扩散。

研究生物的进化,仅研究个体和表型是不够的,还必须研究群体基因组成的变化。

一、种群基因组成的变化

(1)种群的概念:生活在一定区域的同种生物的全部个体的集合叫做种群。

一个非洲象种群

一片树林中的全部猕猴

一片草地上的所有蒲公英

1、种群和种群基因库

一、种群基因组成的变化

(2)种群是生物繁殖的基本单位,也是生物进化的基本单位。

种群在繁衍过程中,个体有新老交替,基因却代代相传。

1、种群和种群基因库

一、种群基因组成的变化

(3)种群的基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因叫这个种群的基因库。

(4)种群的基因频率

在种群的基因库中,某基因占控制此性状全部等位基因数的比率

例:某昆虫种群中,绿色翅的基因为A, 褐色翅的基因位a,调查发现AA、Aa、aa的个体分别占30%、60%、10%、那么A、a的基因频率是多少?

2、种群基因频率的变化

基因突变在自然界是普遍存在的。基因突变产生新的等位基因,这就可以使种群的基因频率发生变化。

可遗传的变异

变异

不可遗传的变异

基因突变

染色体变异

基因重组

突变

一、种群基因组成的变化

影响种群基因频率变化的因素:

① 突变

由于种群是由许多个体组成,每个个体的细胞中都有成千上万个基因,这样,每一代就会产生大量的突变。

【例如】果蝇1组染色体上约有1.3×104个基因,假定每个基因的突变频率都

为10-5,对一个约有108个个体的果蝇种群来说,每一代出现的基因突变数是:

× 1.3× 104 × 10-5

个体(2.6×10-1)

× 108

种群

=2 .6×107(个)

2

2、种群基因频率的变化

一、种群基因组成的变化

影响种群基因频率变化的因素:

② 基因重组

基因突变产生的等位基因,通过有性生殖过程中的基因重组,可以形成多种多样的基因型,从而使种群中出现多种多样可遗传的变异类型。

猫由于基因重组而产生的毛色变异

2、种群基因频率的变化

一、种群基因组成的变化

影响种群基因频率变化的因素:

③ 生物的生存环境

突变的有害和有利也不是绝对的,这往往取决于生物的生存环境。

某海岛上残翅和无翅的昆虫

2、种群基因频率的变化

一、种群基因组成的变化

3、自然选择对种群基因频率变化的影响

英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾。它的体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)是显性的。在19世纪中叶以前,桦尺蛾几乎都是浅色型的,该种群中S基因的频率很低,在5%以下。到了20世纪中叶,黑色型的桦尺蛾却成了常见的类型,S基因的频率上升到95%以上。

一、种群基因组成的变化

不利变异被淘汰,有利变异逐渐积累

变异

自然选择

生物朝一定方向缓慢进化

生物进化的实质是种群基因频率的定向改变。

种群基因频

率发生定向改变

(不定向)

(定向)

在自然选择的作用下,有利变异的基因频率不断增大,有害变异的基因频率逐渐减小。

影响基因频率的因素:

突变、基因重组和自然选择

3、自然选择对种群基因频率变化的影响

一、种群基因组成的变化

物种的形成

自然选择使种群的基因频率发生定向改变,只要是基因频率发生变化,生物就一定发生了进化,但是进化一定形成新物种吗?

19世纪中叶到20世纪中叶,英国曼彻斯特地区的桦尺蠖种群基因频率发生了很大的改变。

这两种桦尺蠖还是不是同一物种?

二、隔离在物种形成中的作用

1. 物种是指能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物。

2. 生殖隔离:不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代,这种现象叫作生殖隔离。

马64

驴62

骡子(32+31)

+

1、物种的概念

二、隔离在物种形成中的作用

斑驴(22+31)

隔离的概念:

不同群体间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象。

隔离

地理隔离

生殖隔离

同种生物由于地理障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流的现象。

不能相互交配,即便交配成功也不能产可育后代的现象。

隔离的类型:

二、隔离在物种形成中的作用

2、隔离及其在物种形成中的作用

东北虎

华南虎

由于长期地理上的隔离而没有相互交配,没有基因交流,形成了地理隔离,它们形成两个不同的亚种。

二、隔离在物种形成中的作用

二、隔离在物种形成中的作用

①突变和基因重组产生进化的原材料;

②自然选择导致种群基因频率的定向改变;

③隔离是物种形成的必要条件。长期的地理隔离会导致生殖隔离的出现,生殖隔离是新物种形成的标志。

第6章 生物的进化

第4节 协同进化与生物多样性的形成

长距彗星兰

长喙天蛾

小样!没有

我,你也跑不了

这么快!

没有我,你跑不了

这么快!

猎豹追捕羚羊

一、协同进化

“精明的捕食者”策略:

“收割理论”:捕食者往往捕食数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间。

资料一:

动物学家对生活在非洲大草原奥兰治河两岸的羚羊进行研究时发现,东岸的羚羊群的奔跑速度比西岸的羚羊群每分钟竟快13米。为何差距如此之大?

经过观察和科学实验,动物学家终于明白,东岸的羚羊之所以强健,是因为它们附近有一个狼群,生存时时处于危险之中。

资料二:

地球上的原始大气中是没有氧气的,因此,最早出现的生物都是厌氧的,进行无氧呼吸;最早的光合生物的出现,使得原始大气中有了氧气,这就为好氧生物的出现创造了前提条件。

氧气的产生也促使臭氧及臭氧层的形成,臭氧层吸收了大量的紫外线,为陆生生物的出现创造了条件。

生物与无机环境之间在相互影响中也会不断进化和发展。

协同进化:

不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

一、协同进化

生物多样性

01

02

03

遗传多样性(基因多样性)

物种多样性

生态系统多样性

生物体内决定性状的遗传因子及其组合的多样性。

动物、植物和微生物等生物种类的丰富性。

生物圈内生物环境、生物群落和生态过程的多样性。

生物多样性形成的原因:

长期自然选择、协同进化的结果

二、生物多样性的形成

46亿年前 地球形成

30多亿年前 生命的起源

5.4亿年前 前寒武纪

寒武纪

2.45亿年前

6600万年前

古生代

中生代

新生代

二、生物多样性的形成

三、生物进化论在发展

(1)适应是 的结果。

(2) 是生物进化的基本单位。

(3) 提供进化的原材料。

(4) 导致种群基因频率的定向改变,进而通过 形成新的物种。

(5)生物进化的过程实际上是 与 、 与 间

的过程。

(6)生物多样性是 的结果。

1、现代生物进化理论(核心: )

突变和基因重组

自然选择

协同进化

自然选择学说

种群

自然选择

隔离

生物

生物

生物

无机环境

协同进化

三、生物进化论在发展

生物进化论不会停滞不前,而是在不断发展。

中性突变理论:

决定生物进化的方向是中性突变的逐渐积累,而不是自然选择。

间断平衡学说:

物种形成并不都是渐变的结果,而是种群长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程。

2、其他观点:

THANK YOU

第6章 生物的进化

第1节 生物有共同祖先的证据

问题探讨

达尔文在《物种起源》一书中明确提出,地球上的当今生物都是由共同祖先进化来的,人和猿有共同的祖先。

查尔斯·达尔文(1809-1882)

进化论的奠基人

达尔文的生物进化论主要组成:

共同由来学说: 地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的。

自然选择学说: 生物的进化机制,解释了适应的形成和物种形成的原因。

一、地层中陈列的证据——化石(最直接的证据)

从动物的牙齿化石

推测它们的饮食情况

从动物的骨骼化石推测其体型大小和运动方式

从植物化石推测其形态、结构和分类地位

1、化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等。

2、利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。

化石是研究生物进化最直接、最重要的证据

地层年龄 (百万年前) 首次出现的生物类群(化石)

245-144 鸟类、哺乳类

360-286 爬行类

408-360 昆虫、两栖类

505-438 鱼类

700 多细胞生物

2100 单细胞真核生物

地层中有大量化石的示意图

大部分化石发现于沉积岩的地层中

图中所示资料支持达尔文的共同由来学说吗?

思考讨论

越早形成的地层中,生物结构______

_______。

越晚形成的地层中,生物结构______

_______。

越复杂

越高等

越简单

越低等

赫氏近鸟龙既有恐龙的特征,也有鸟类的特征,是鸟类和恐龙的过渡类型。说明鸟类可能由恐龙进化而来。

赫氏近鸟龙化石及复原图

露西既有智人的特征,也有黑猩猩的特征,说明人和黑猩猩可能有共同的祖先,都起源于一类森林古猿。

少女露西骨骼化石模型及复原图

已经发现大量化石证据证实:

生物是由原始的共同祖先经过漫长的地质年代逐渐进化而来的。

生物的进化顺序

简单→复杂

低等→高等

水生→陆生

共同由来学说有没有“活着”的证据呢?

一、地层中陈列的证据——化石(最直接的证据)

二、当今生物体上进化的痕迹——其他方面的证据

1. 比较解剖学证据

1. 这四种上肢骨骼的种类有一致性。

蝙蝠的翼

鲸的鳍

猫的前肢

肱骨

桡骨

尺骨

腕骨

掌骨

指骨

人的上肢

2. 从上到下看,这四种上肢骨骼的排列顺序有一致性。

3. 这四种前(上)肢骨骼的功能迥异,外形差别也很大,其内部结构模式为什么如此一致

这四种前(上)肢骨骼有相同的起源,说明它们可能是由共同的祖先进化来的。在漫长的进化过程中,因为适应不同的环境,逐渐出现了形态和功能的不同。

①

①

2. 胚胎学证据

鱼 蝾螈 龟 鸡 猪 牛 兔 人

例如,人的胚胎在发育早起会出现鳃裂和尾,随着发育的进行,人的鳃裂和尾渐渐消失。

脊椎动物的胚胎在发育早期都有彼此相似的阶段。

这个证据也支持了人和其他脊椎动物有共同的祖先。

二、当今生物体上进化的痕迹——其他方面的证据

3. 细胞和分子水平的证据

已知最古老的化石是大约35亿年前的古细菌化石。现在,在海洋、湖泊等环境中还能发现古细菌,这些古细菌都有细胞壁、细胞膜、细胞质、核糖体和DNA。

资料1

二、当今生物体上进化的痕迹——其他方面的证据

人与猩猩和长臂猿的某段同源DNA的差异分别为2.4%、5.3%。人与黑猩猩基因组的差异只有3%。

资料2

黑猩猩

细胞色素c是细胞中普遍含有的一种蛋白质,约有104个氨基酸,据测算,它的氨基酸序列每2000万年才发生1%的改变。不同生物与人的细胞色素c氨基酸序列的差异如下表所示。

资料3

生物 名称 黑猩猩 猕猴 狗 鸡 响尾蛇 金枪鱼 果蝇 天蚕蛾 链孢霉 酵母菌

氨基酸 差异/个 0 1 11 13 14 21 27 31 43 44

二、当今生物体上进化的痕迹——其他方面的证据

3. 细胞和分子水平的证据

从细胞和分子水平看,当今生物有许多共同的特征:

1、都有能进行代谢、生长和增殖的细胞

2、细胞有共同的物质基础和结构基础等

3、不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的共同点

3. 细胞和分子水平的证据

生物有共同祖先

达尔文的

生物进化论

①共同由来学说

②自然选择学说

直接证据

有力支持

化石

比较解剖学证据

胚胎学证据

细胞和分子水平的证据

二、当今生物体上进化的痕迹——其他方面的证据

第6章 生物的进化

第2节 自然选择与适应的形成

2

1、适应的含义:

①是指生物的形态结构适合于完成一定的功能;

②是指生物的形态结构及其功能适合于该生物在一定的环境中生存和繁殖。

一、适应的普遍性和相对性

①适应的普遍性:

适应在自然界中是普遍存在的。

②适应的相对性:

生物对环境的适应都不是绝对的、完全的适应,只是一定程度上的适应。

一、适应的普遍性和相对性

2、适应的特点:

二、适应是自然选择的结果

物种不变论:

各种生物都是自古以来就如此的

拉马克的进化学说

达尔文的自然选择学说

生物是进化而来的

适应是在进化中形成的

①用进废退;②获得性遗传

达尔文的自然选择学说对适应的解释:

适应的来源是可遗传的变异。适应结果是自然选择。

二、适应是自然选择的结果

事实1:生物都有过度繁殖的倾向

事实2:物种内的个体数能保持稳定

事实3:资源是有限的

推论1:个体间

存在着生存斗争

事实4:同种个

体间普遍存在差

异(变异)

事实5:许多变

异是可以遗传的

推论2:具有有利变异的个体生存并留下后代的机会多

推论3:有利变异逐代积累,具有这些有利变异的个体越来越多,形成新的适应特征的生物新类型

适者生存

二、适应是自然选择的结果

运用达尔文自然选择学说解释适应的形成

二、适应是自然选择的结果

自然选择学说的意义:

①科学地解释了生物进化的原因,使生物学第一次摆脱了神学的束缚,走上了科学的轨道。

②揭示了生物界的统一性是由于所有的生物都有共同的祖先。

③生物的多样性和适应性是进化的结果。

自然选择学说的局限性:

①对于遗传和变异的认识还局限于性状水平。

②不能科学地解释遗传和变异的本质。

第6章 生物的进化

第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

AA

AA

Aa

Aa

aa

aa

aa

AA

AA

AA

aa

AA

AA

Aa

Aa

aa

aa

aa

AA

AA

AA

aa

自然选择直接作用的是生物的个体,而且是个体的表型。但是,在自然界,没有哪个个体是长生不死的,个体的表型会随着个体的死亡而消失,决定表型的基因却可以随着生殖而世代延续,并且在群体中扩散。

研究生物的进化,仅研究个体和表型是不够的,还必须研究群体基因组成的变化。

一、种群基因组成的变化

(1)种群的概念:生活在一定区域的同种生物的全部个体的集合叫做种群。

一个非洲象种群

一片树林中的全部猕猴

一片草地上的所有蒲公英

1、种群和种群基因库

一、种群基因组成的变化

(2)种群是生物繁殖的基本单位,也是生物进化的基本单位。

种群在繁衍过程中,个体有新老交替,基因却代代相传。

1、种群和种群基因库

一、种群基因组成的变化

(3)种群的基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因叫这个种群的基因库。

(4)种群的基因频率

在种群的基因库中,某基因占控制此性状全部等位基因数的比率

例:某昆虫种群中,绿色翅的基因为A, 褐色翅的基因位a,调查发现AA、Aa、aa的个体分别占30%、60%、10%、那么A、a的基因频率是多少?

2、种群基因频率的变化

基因突变在自然界是普遍存在的。基因突变产生新的等位基因,这就可以使种群的基因频率发生变化。

可遗传的变异

变异

不可遗传的变异

基因突变

染色体变异

基因重组

突变

一、种群基因组成的变化

影响种群基因频率变化的因素:

① 突变

由于种群是由许多个体组成,每个个体的细胞中都有成千上万个基因,这样,每一代就会产生大量的突变。

【例如】果蝇1组染色体上约有1.3×104个基因,假定每个基因的突变频率都

为10-5,对一个约有108个个体的果蝇种群来说,每一代出现的基因突变数是:

× 1.3× 104 × 10-5

个体(2.6×10-1)

× 108

种群

=2 .6×107(个)

2

2、种群基因频率的变化

一、种群基因组成的变化

影响种群基因频率变化的因素:

② 基因重组

基因突变产生的等位基因,通过有性生殖过程中的基因重组,可以形成多种多样的基因型,从而使种群中出现多种多样可遗传的变异类型。

猫由于基因重组而产生的毛色变异

2、种群基因频率的变化

一、种群基因组成的变化

影响种群基因频率变化的因素:

③ 生物的生存环境

突变的有害和有利也不是绝对的,这往往取决于生物的生存环境。

某海岛上残翅和无翅的昆虫

2、种群基因频率的变化

一、种群基因组成的变化

3、自然选择对种群基因频率变化的影响

英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾。它的体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)是显性的。在19世纪中叶以前,桦尺蛾几乎都是浅色型的,该种群中S基因的频率很低,在5%以下。到了20世纪中叶,黑色型的桦尺蛾却成了常见的类型,S基因的频率上升到95%以上。

一、种群基因组成的变化

不利变异被淘汰,有利变异逐渐积累

变异

自然选择

生物朝一定方向缓慢进化

生物进化的实质是种群基因频率的定向改变。

种群基因频

率发生定向改变

(不定向)

(定向)

在自然选择的作用下,有利变异的基因频率不断增大,有害变异的基因频率逐渐减小。

影响基因频率的因素:

突变、基因重组和自然选择

3、自然选择对种群基因频率变化的影响

一、种群基因组成的变化

物种的形成

自然选择使种群的基因频率发生定向改变,只要是基因频率发生变化,生物就一定发生了进化,但是进化一定形成新物种吗?

19世纪中叶到20世纪中叶,英国曼彻斯特地区的桦尺蠖种群基因频率发生了很大的改变。

这两种桦尺蠖还是不是同一物种?

二、隔离在物种形成中的作用

1. 物种是指能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物。

2. 生殖隔离:不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代,这种现象叫作生殖隔离。

马64

驴62

骡子(32+31)

+

1、物种的概念

二、隔离在物种形成中的作用

斑驴(22+31)

隔离的概念:

不同群体间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象。

隔离

地理隔离

生殖隔离

同种生物由于地理障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流的现象。

不能相互交配,即便交配成功也不能产可育后代的现象。

隔离的类型:

二、隔离在物种形成中的作用

2、隔离及其在物种形成中的作用

东北虎

华南虎

由于长期地理上的隔离而没有相互交配,没有基因交流,形成了地理隔离,它们形成两个不同的亚种。

二、隔离在物种形成中的作用

二、隔离在物种形成中的作用

①突变和基因重组产生进化的原材料;

②自然选择导致种群基因频率的定向改变;

③隔离是物种形成的必要条件。长期的地理隔离会导致生殖隔离的出现,生殖隔离是新物种形成的标志。

第6章 生物的进化

第4节 协同进化与生物多样性的形成

长距彗星兰

长喙天蛾

小样!没有

我,你也跑不了

这么快!

没有我,你跑不了

这么快!

猎豹追捕羚羊

一、协同进化

“精明的捕食者”策略:

“收割理论”:捕食者往往捕食数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间。

资料一:

动物学家对生活在非洲大草原奥兰治河两岸的羚羊进行研究时发现,东岸的羚羊群的奔跑速度比西岸的羚羊群每分钟竟快13米。为何差距如此之大?

经过观察和科学实验,动物学家终于明白,东岸的羚羊之所以强健,是因为它们附近有一个狼群,生存时时处于危险之中。

资料二:

地球上的原始大气中是没有氧气的,因此,最早出现的生物都是厌氧的,进行无氧呼吸;最早的光合生物的出现,使得原始大气中有了氧气,这就为好氧生物的出现创造了前提条件。

氧气的产生也促使臭氧及臭氧层的形成,臭氧层吸收了大量的紫外线,为陆生生物的出现创造了条件。

生物与无机环境之间在相互影响中也会不断进化和发展。

协同进化:

不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

一、协同进化

生物多样性

01

02

03

遗传多样性(基因多样性)

物种多样性

生态系统多样性

生物体内决定性状的遗传因子及其组合的多样性。

动物、植物和微生物等生物种类的丰富性。

生物圈内生物环境、生物群落和生态过程的多样性。

生物多样性形成的原因:

长期自然选择、协同进化的结果

二、生物多样性的形成

46亿年前 地球形成

30多亿年前 生命的起源

5.4亿年前 前寒武纪

寒武纪

2.45亿年前

6600万年前

古生代

中生代

新生代

二、生物多样性的形成

三、生物进化论在发展

(1)适应是 的结果。

(2) 是生物进化的基本单位。

(3) 提供进化的原材料。

(4) 导致种群基因频率的定向改变,进而通过 形成新的物种。

(5)生物进化的过程实际上是 与 、 与 间

的过程。

(6)生物多样性是 的结果。

1、现代生物进化理论(核心: )

突变和基因重组

自然选择

协同进化

自然选择学说

种群

自然选择

隔离

生物

生物

生物

无机环境

协同进化

三、生物进化论在发展

生物进化论不会停滞不前,而是在不断发展。

中性突变理论:

决定生物进化的方向是中性突变的逐渐积累,而不是自然选择。

间断平衡学说:

物种形成并不都是渐变的结果,而是种群长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程。

2、其他观点:

THANK YOU

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成