1.3声音的特性与应用(第二课时)同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 1.3声音的特性与应用(第二课时)同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 247.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-02 12:04:39 | ||

图片预览

文档简介

1.3声音的特性与应用(第二课时)同步练习

一.选择题(共10小题)

1.关于声现象的说法正确的是( )

A.用大小不同的力先后敲击同一音叉,音叉发声的音调会不同

B.“闻其声辨其人”是根据声音的音色来判断的

C.超声波能排除人体内的结石是利用声波传递信息

D.房间的窗户安装双层玻璃是在声源处减弱噪声

2.融合传统文化和现代技术动画片《哪吒2》的配音生动有趣,配音的录音棚四周墙壁上都做成凹凸不平或安装像蜂窝状的装饰板(如图),从噪声的危害和控制上说,这样做的目的是为了( )

A.装饰更加的美观

B.减少噪声的反射

C.增强噪声的反射

D.改变声音的音调

3.中国海事第一舰“海巡01”轮在海上展开拉练,未来将被派往南海、钓鱼岛等海域执行任务,如图所示,“海巡01”轮配备有强声设备,可遥控定向远距离发射高达150分贝的警示音、语音等声波,主要用于对付海盗等人员,根据以上信息,下列说法中错误的是( )

A.声波具有能量

B.护航官兵佩戴耳罩是为了在人耳处减弱噪声

C.强声设备发出的声波是次声波

D.声波定向发射器的喇叭状外观可以减少声音分散,增大响度

4.如图所示,某品牌超声波清洁器在清洗眼镜,使用时先向水槽加水使眼镜完全浸没水中,通电清洁器开始工作。此清洁器工作时人站在旁边能听到“嗞嗞”的声音。下列说法正确的是( )

A.超声波的音调比人能听到的声音音调低

B.超声波传播不需要介质

C.人听到的“嗞嗞”声是超声波

D.超声波能用来清洗物体说明超声波能传递能量

5.如图是盲人用手杖敲击不同的盲道导航地砖,辨别不同的信息判断行进路线,下列说法正确的是( )

A.路上汽车里传出的歌声对盲人而言是乐音

B.地砖发声是由地砖振动产生的

C.用大小不同的力敲击同一块地砖产生声音的音调不同

D.盲人在耳内形成听觉

6.如图所示是博物馆珍藏的古代青铜“鱼洗”,注入半盆水后,用双手搓把手,会发出嗡嗡声,盆内水花四溅。传说,众多“鱼洗”声能汇集成千军万马之势,曾吓退数十里外的敌军。下列分析正确的是( )

A.“鱼洗”发出的嗡嗡声是次声波

B.“鱼洗”发出的声音只能靠盆中水传入人耳

C.众多“鱼洗”声汇集改变了声音的传播速度

D.“水花四溅”说明发声的“鱼洗”正在振动

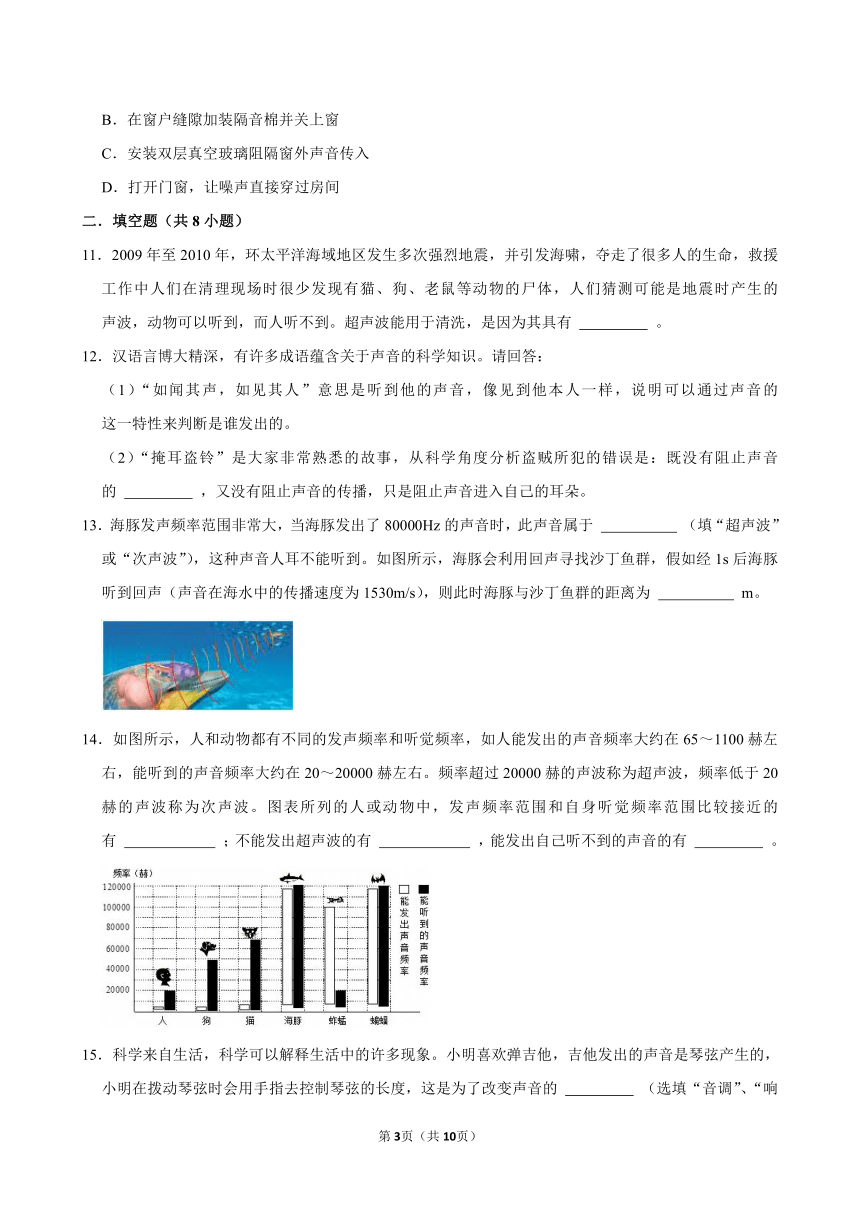

7.人的听觉范围在20﹣20000赫兹之间,无法感知地震的次声波,以下动物能感知到地震次声波的是( )

动物 听觉频率(赫) 动物 听觉频率(赫)

蝙蝠 1000﹣120000 猫 60﹣65000

海豚 150﹣150000 大象 1﹣20000

A.蝙蝠 B.海豚 C.猫 D.大象

8.近日台湾发生了严重的地震,造成人员伤亡。搜救人员在搜救过程中采用了音频生命探测仪,如图所示,它的多个探头接触废墟,收集废墟下幸存者的微弱呼救声、呼吸声、心跳声等,探测仪将音频信号放大,救援人员就可以发现幸存者。下列说法错误的是( )

A.幸存者能听见探测仪发出的超声波

B.探测仪收集声音信号时利用了固体传声

C.幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同

D.白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用

9.排箫又叫“参差”,是由长短不一的竹管组成,如图所示。下列选项中错误的是( )

A.排箫发出声音是由管内空气柱振动产生的

B.竹管长度参差不齐目的是改变声音的响度

C.演唱会会上,观众手机静音是从声源处减弱噪音

D.悦耳动听的箫声可能是噪音

10.盛夏时节,常听见声声蝉鸣。当我们在房间内休息时,为减轻窗外蝉鸣的影响,下列方法一定没有效果的是( )

A.带上隔音耳罩,在人耳处减小噪声

B.在窗户缝隙加装隔音棉并关上窗

C.安装双层真空玻璃阻隔窗外声音传入

D.打开门窗,让噪声直接穿过房间

二.填空题(共8小题)

11.2009年至2010年,环太平洋海域地区发生多次强烈地震,并引发海啸,夺走了很多人的生命,救援工作中人们在清理现场时很少发现有猫、狗、老鼠等动物的尸体,人们猜测可能是地震时产生的 声波,动物可以听到,而人听不到。超声波能用于清洗,是因为其具有 。

12.汉语言博大精深,有许多成语蕴含关于声音的科学知识。请回答:

(1)“如闻其声,如见其人”意思是听到他的声音,像见到他本人一样,说明可以通过声音的 这一特性来判断是谁发出的。

(2)“掩耳盗铃”是大家非常熟悉的故事,从科学角度分析盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的 ,又没有阻止声音的传播,只是阻止声音进入自己的耳朵。

13.海豚发声频率范围非常大,当海豚发出了80000Hz的声音时,此声音属于 (填“超声波”或“次声波”),这种声音人耳不能听到。如图所示,海豚会利用回声寻找沙丁鱼群,假如经1s后海豚听到回声(声音在海水中的传播速度为1530m/s),则此时海豚与沙丁鱼群的距离为 m。

14.如图所示,人和动物都有不同的发声频率和听觉频率,如人能发出的声音频率大约在65~1100赫左右,能听到的声音频率大约在20~20000赫左右。频率超过20000赫的声波称为超声波,频率低于20赫的声波称为次声波。图表所列的人或动物中,发声频率范围和自身听觉频率范围比较接近的有 ;不能发出超声波的有 ,能发出自己听不到的声音的有 。

15.科学来自生活,科学可以解释生活中的许多现象。小明喜欢弹吉他,吉他发出的声音是琴弦产生的,小明在拨动琴弦时会用手指去控制琴弦的长度,这是为了改变声音的 (选填“音调”、“响度”或“音色”);我们判断他在弹吉他还是在拉二胡,是根据弹吉他和拉二胡所发出声音的 (选填“音调”、“响度”或“音色”)不同来判断;夜深之后,为了不影响别人休息,小明停止弹吉他,这是在声音的 减弱噪声的。

16.深夜时,正在播放的电视机屏幕上会出现“夜深了,请你把音量关小些”的字样,电视机的声音是通过 传播到我们的耳中的。从环境保护的角度分析,“把音量关小些”是从 处减弱噪声的;从声音的特性的角度分析,“把音量关小些”是减小了声音的 。城市的街道两旁种植了大量的树木,可以使交通和生活中产生的被部分吸收而减弱,使我们的生活环境更安静,这是在 减弱噪声的。高压放电的电火花产生的一个冲击声波经反射集中后,可以将结石粉碎,这说明声音具有 。

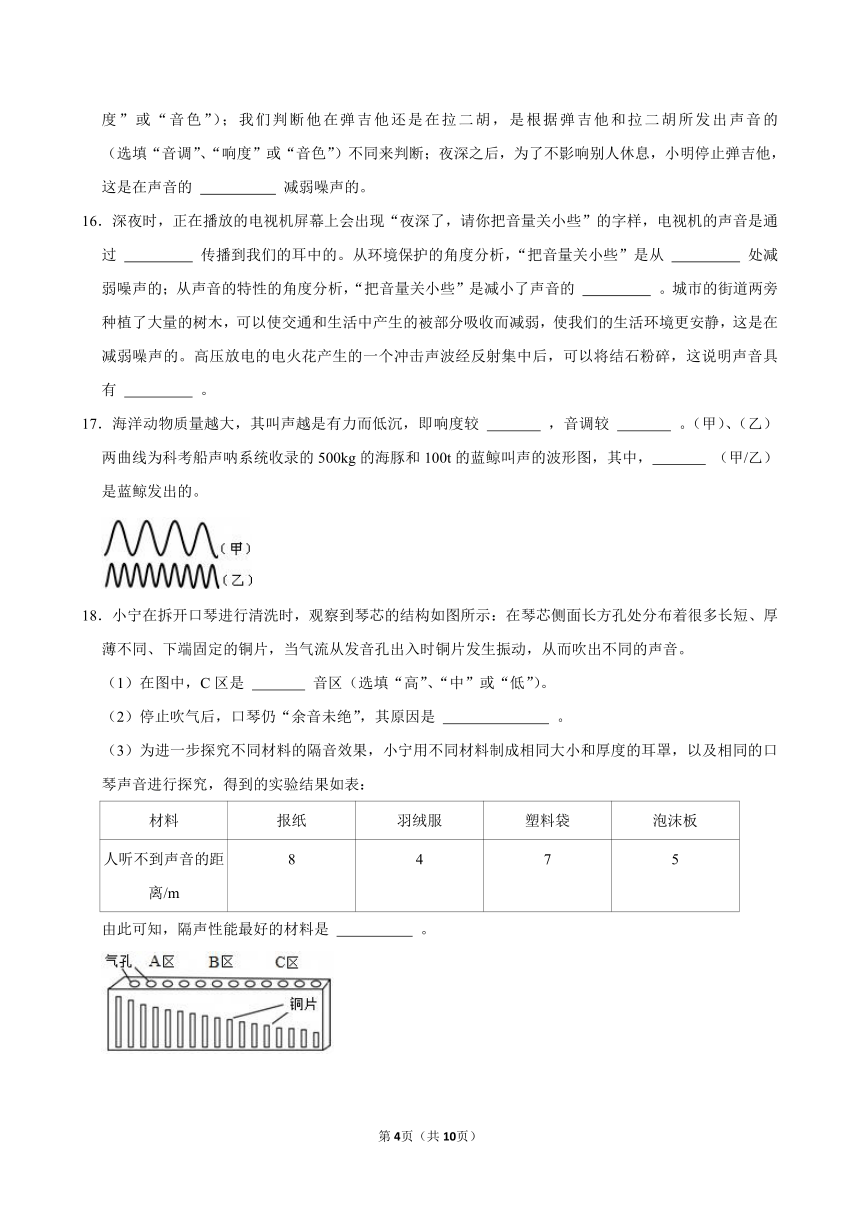

17.海洋动物质量越大,其叫声越是有力而低沉,即响度较 ,音调较 。(甲)、(乙)两曲线为科考船声呐系统收录的500kg的海豚和100t的蓝鲸叫声的波形图,其中, (甲/乙)是蓝鲸发出的。

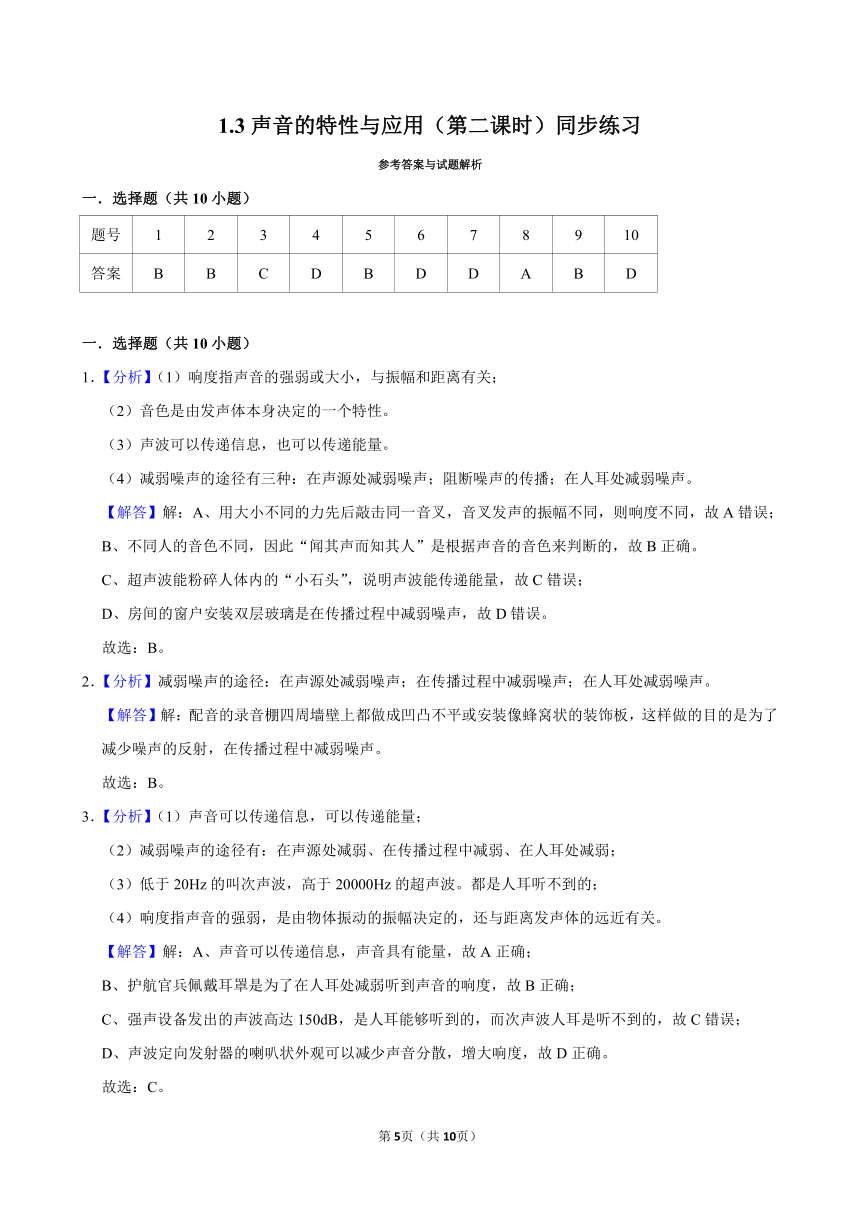

18.小宁在拆开口琴进行清洗时,观察到琴芯的结构如图所示:在琴芯侧面长方孔处分布着很多长短、厚薄不同、下端固定的铜片,当气流从发音孔出入时铜片发生振动,从而吹出不同的声音。

(1)在图中,C区是 音区(选填“高”、“中”或“低”)。

(2)停止吹气后,口琴仍“余音未绝”,其原因是 。

(3)为进一步探究不同材料的隔音效果,小宁用不同材料制成相同大小和厚度的耳罩,以及相同的口琴声音进行探究,得到的实验结果如表:

材料 报纸 羽绒服 塑料袋 泡沫板

人听不到声音的距离/m 8 4 7 5

由此可知,隔声性能最好的材料是 。

1.3声音的特性与应用(第二课时)同步练习

参考答案与试题解析

一.选择题(共10小题)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B C D B D D A B D

一.选择题(共10小题)

1.【分析】(1)响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离有关;

(2)音色是由发声体本身决定的一个特性。

(3)声波可以传递信息,也可以传递能量。

(4)减弱噪声的途径有三种:在声源处减弱噪声;阻断噪声的传播;在人耳处减弱噪声。

【解答】解:A、用大小不同的力先后敲击同一音叉,音叉发声的振幅不同,则响度不同,故A错误;

B、不同人的音色不同,因此“闻其声而知其人”是根据声音的音色来判断的,故B正确。

C、超声波能粉碎人体内的“小石头”,说明声波能传递能量,故C错误;

D、房间的窗户安装双层玻璃是在传播过程中减弱噪声,故D错误。

故选:B。

2.【分析】减弱噪声的途径:在声源处减弱噪声;在传播过程中减弱噪声;在人耳处减弱噪声。

【解答】解:配音的录音棚四周墙壁上都做成凹凸不平或安装像蜂窝状的装饰板,这样做的目的是为了减少噪声的反射,在传播过程中减弱噪声。

故选:B。

3.【分析】(1)声音可以传递信息,可以传递能量;

(2)减弱噪声的途径有:在声源处减弱、在传播过程中减弱、在人耳处减弱;

(3)低于20Hz的叫次声波,高于20000Hz的超声波。都是人耳听不到的;

(4)响度指声音的强弱,是由物体振动的振幅决定的,还与距离发声体的远近有关。

【解答】解:A、声音可以传递信息,声音具有能量,故A正确;

B、护航官兵佩戴耳罩是为了在人耳处减弱听到声音的响度,故B正确;

C、强声设备发出的声波高达150dB,是人耳能够听到的,而次声波人耳是听不到的,故C错误;

D、声波定向发射器的喇叭状外观可以减少声音分散,增大响度,故D正确。

故选:C。

4.【分析】(1)超声是指高于20000Hz的声音,人耳只能听到20﹣20000Hz的声音;

(2)声音的传播需要介质;

(3)声音是由于物体的振动产生的;

(4)声音不但能传递信息还能传递能量。

【解答】解:A、超声波的音调比人能听到的声音音调高,故A错误;

B、超声波传播需要介质,故B错误;

C、人听到的“嗞嗞”声不是超声波,超声波人耳是听不到的,故C错误;

D、超声波能用来清洗物体说明超声波能传递能量,故D正确。

故选:D。

5.【分析】(1)凡是影响人们正常学习、休息、工作以及对人们要听的声音起干扰作用的声音都属于噪声。

(2)声音是由物体的振动产生的。

(3)声音的大小叫响度,响度与振幅和距离声源的远近有关。

(4)听觉是在大脑的听觉中枢形成的。

【解答】解:A、路上汽车里传出的歌声对盲人而言是噪声,故A错误;

B、地砖发声是由地砖振动产生的,故B正确;

C、用大小不同的力敲击同一块地砖产生声音的响度不同,故C错误;

D、盲人在大脑内形成听觉,故D错误。

故选:B。

6.【分析】(1)次声波不能被人听到。

(2)声音是由物体的振动产生的,声音的传播需要介质。

(3)声音在同种介质中的传播速度与温度有关。

(4)“水花四溅”是利用转换法将振动放大。

【解答】解:A、“鱼洗”发出的嗡嗡声能被听到,所以“鱼洗”发出的声音不属于次声波,故A错误;

B、“鱼洗”发出的声音能靠盆中水和空气传入人耳,故B错误;

C、众多“鱼洗”声汇集不能改变声音的传播速度,可以增大声音的响度,故C错误;

D、“水花四溅”说明发声的“鱼洗”正在振动,故D正确。

故选:D。

7.【分析】次声波指频率低于20Hz的声波。

【解答】解:根据表中信息可知,大象能听到频率低于20Hz的声波,故大象能听到次声波。

故选:D。

8.【分析】解决此类问题的关键是知道声音的传播条件是可以在气体、固体、液体中传播,且声音在固体中的传播速度大于在气体中的传播速度,同时了解声音的三个特性以及超声波的概念。

【解答】解:A、超声波是指频率高于人的听觉上限的声波,人耳不能听到。故A错误。

B、探测仪通过探头将声音传到人耳,利用了固体可以传声的原理。故B正确。

C、根据声音的三个特征:音调、响度及音色,人耳能分辨发声体的不同。故C正确。

D、探测仪白天受噪声的干扰不如夜晚听得清楚。故D正确。

故选:A。

9.【分析】(1)声音是由物体的振动产生的;

(2)音调指声音的高低,由振动频率决定;响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离发声体的远近有关;音色是由发声体本身决定的一个特性;

(3)防治噪声的途径,从三方面考虑:①在声源处减弱;②在传播过程中减弱;③在人耳处减弱;

(4)从环保角度,一切影响人们工作、学习和休息的声音,以及对人们想听的声音造成干扰的声音都是噪声。

【解答】解:A、声音是由物体的振动产生的,排箫发出声音是由管内空气柱振动产生的,故A正确;

B、竹管长度参差不齐,竹管内的空气柱的长度不同,空气柱振动时的频率不同,所以是为了改变声音的音调,故B错误;

C、开会时把手机调为静音是在声源处减弱噪声,故C正确;

D、悦耳动听的箫声如果影响了人们的工作、学习和休息,就是噪声,故D正确。

故选:B。

10.【分析】减弱噪声的途径:(1)在声源处减弱﹣﹣消声;(2)在传播过程中减弱﹣﹣吸声;(3)在耳朵处减弱﹣﹣隔声。

【解答】解:A、带上隔音耳罩,可以在人耳处减小噪声,故A不合题意。

B、在窗户缝隙加装隔音棉并关上窗,可以在传播过程中减弱噪声,故B不合题意。

C、安装双层真空玻璃,可以在传播过程中减弱噪声,故C不合题意。

D、打开门窗,让噪声直接穿过房间,不能减弱噪声,故D符合题意。

故选:D。

二.填空题(共7小题)

11.【分析】人耳能听到的声音的频率范围是20~20000Hz,低于20Hz的叫次声波,高于20000Hz叫超声波;超声波和次声波都是人耳听不到的,但有些动物是能听到次声波的。

声音可以传递能量。

【解答】解:在发生一些海啸、地震等大型的自然灾害中,很少发现有猫、狗、老鼠等动物受到伤害,其原因是由于在上述灾害中伴有一些次声波,这些是人听不到的,故上述现象是由于在地震时产生了次声波的缘故;

超声波能用于清洗,是因为超声波能传递能量。

故答案为:次;能量。

12.【分析】(3)不同物体发出声音的音色不同,可以根据音色辨别发声物体;

(4)防治噪声污染可以从噪声的产生、噪声的传播及噪声的接收这三个环节进行防治。

【解答】解:(1)每个人发音的音色不同,故我们可以根据音色辨别不同的人;

(2)掩耳盗铃﹣﹣是在噪声的接收处减弱噪声,在人耳处减弱;既没有阻止声音的产生,又没有阻止声音的传播。

故答案为:(1)音色;(2)产生。

13.【分析】(1)频率低于20Hz的声属于次声波,频率高于20000Hz的声属于超声波。

(2)知道超声波在水中的传播速度和时间,求出超声波传播距离,求出海豚和沙丁鱼之间的距离。

【解答】解:海豚发出了80000Hz的声波高于20000Hz,属于超声波;

由速度公式v得,海豚发出的超声波经沙丁鱼反射,这段时间超声波传播距离为:

s=vt=1530m/s×1s=1530m,

故海豚距离沙丁鱼的距离为:

s's1530m=765m。

故答案为:超声波;765。

14.【分析】(1)根据图中给出的人和动物的发声频率和听觉频率,分析哪种动物发声频率范围和自身听觉频率范围比较接近;

(2)人的听觉频率范围是20Hz~20000Hz,高于20000Hz的是超声波,低于20Hz的是次声波;

(3)分析各种动物的发声频率范围和听觉频率范围,找出能发出自己听不到的声音的动物。

【解答】解:

由图可知海豚和蝙蝠的发声频率范围和自身听觉频率范围比较接近;

发声频率高于20000Hz的是超声波,人、狗、猫的发出声音的频率都低于20000赫兹,所以不能放出超声波;

蚱蜢可以发出超声波,但是不能听到超声波,所以蚱蜢能发出自己听不到的声音。

故答案为:海豚和蝙蝠;人、狗、猫;蚱蜢。

15.【分析】(1)音调是指声音的高低,它和物体振动频率有关,音色是声音的本质与特色,它与发声体的材料和结构有关;

(2)减弱噪声有三种途径:①在声源处减弱;②在传播过程中减弱;③在人耳处减弱。

【解答】解:小明在拨动琴弦时会用手指去控制琴弦的长度,琴弦振动的快慢会不一样,频率不一样,所以声音的音调就会发生变化;

我们是根据声音的音色辨别出弹吉他和拉二胡所发出声音的;

为了不影响别人休息,小明停止弹吉他,这是在声源处减弱噪声。

故答案为:音调;音色;声源处。

16.【分析】声音可在固体、液体和气体中传播;

噪声的减弱办法有三个:在声源处减弱;在人耳处减弱;在传播过程中减弱;响度表示声音的大小;

声音可以传递信息和能量。

【解答】解:声音的传播需要介质,电视机的声音是通过空气传播到我们的耳中的;

从环境保护的角度分析,“把音量关小些”是从声源减弱噪声的,是减小了声音的响度;

城市的街道两旁种植了大量的树木,属于在传播过程减弱噪声的;

高压放电的电火花产生的一个冲击声波经反射集中后,可以将结石粉碎,这说明声音具有能量。

故答案为:空气;声源;响度;传播过程;能量。

17.【分析】物理学中把人耳能感觉到的声音的强弱称为响度,把声音的高低称为音调;

声音的响度与声源振动的幅度有关,振动幅度越大,响度越大;

音调的高低与发声体振动快慢有关,物体振动越快,音调就越高。

【解答】解:由信息知:海洋动物质量越大,其叫声越是有力而低沉,故响度大,音调低;由图象知:甲的振幅大,频率低,故甲是质量大的蓝鲸的叫声的波形图,相反乙是海豚的叫声的波形图。

故答案为:大;低;甲。

三.实验探究题(共1小题)

18.【分析】(1)发声体振动的频率越高,音调越高口琴在发声时是铜片在振动,较厚较长的铜片振动慢,发出的音调低。

(2)一切声音都是由物体振动产生的。

(3)在声音的响度相同的情况下,听不到声音的距离越小,说明材料的隔音性能越好,分析表中实验数据,得出结论。

【解答】解:(1)发声体振动的频率越高,音调越高。由图知A区的铜片较厚较长,振动较慢,B区次之,振动较快;C区较的铜片薄较短,振动最快,故A区发出的音调最低,C区发出的音调最高。

(2)由于声音是由物体振动产生的,所以停止吹气后,口琴仍“余音未绝”,其原因是铜片在继续振动。

(3)由表中实验数据可知,用羽绒服做隔音材料时,听不到声音的距离最小,因此,羽绒服的隔音性能最好。

故答案为:(1)高;(2)铜片在继续振动;(3)羽绒服。

第1页(共1页)

一.选择题(共10小题)

1.关于声现象的说法正确的是( )

A.用大小不同的力先后敲击同一音叉,音叉发声的音调会不同

B.“闻其声辨其人”是根据声音的音色来判断的

C.超声波能排除人体内的结石是利用声波传递信息

D.房间的窗户安装双层玻璃是在声源处减弱噪声

2.融合传统文化和现代技术动画片《哪吒2》的配音生动有趣,配音的录音棚四周墙壁上都做成凹凸不平或安装像蜂窝状的装饰板(如图),从噪声的危害和控制上说,这样做的目的是为了( )

A.装饰更加的美观

B.减少噪声的反射

C.增强噪声的反射

D.改变声音的音调

3.中国海事第一舰“海巡01”轮在海上展开拉练,未来将被派往南海、钓鱼岛等海域执行任务,如图所示,“海巡01”轮配备有强声设备,可遥控定向远距离发射高达150分贝的警示音、语音等声波,主要用于对付海盗等人员,根据以上信息,下列说法中错误的是( )

A.声波具有能量

B.护航官兵佩戴耳罩是为了在人耳处减弱噪声

C.强声设备发出的声波是次声波

D.声波定向发射器的喇叭状外观可以减少声音分散,增大响度

4.如图所示,某品牌超声波清洁器在清洗眼镜,使用时先向水槽加水使眼镜完全浸没水中,通电清洁器开始工作。此清洁器工作时人站在旁边能听到“嗞嗞”的声音。下列说法正确的是( )

A.超声波的音调比人能听到的声音音调低

B.超声波传播不需要介质

C.人听到的“嗞嗞”声是超声波

D.超声波能用来清洗物体说明超声波能传递能量

5.如图是盲人用手杖敲击不同的盲道导航地砖,辨别不同的信息判断行进路线,下列说法正确的是( )

A.路上汽车里传出的歌声对盲人而言是乐音

B.地砖发声是由地砖振动产生的

C.用大小不同的力敲击同一块地砖产生声音的音调不同

D.盲人在耳内形成听觉

6.如图所示是博物馆珍藏的古代青铜“鱼洗”,注入半盆水后,用双手搓把手,会发出嗡嗡声,盆内水花四溅。传说,众多“鱼洗”声能汇集成千军万马之势,曾吓退数十里外的敌军。下列分析正确的是( )

A.“鱼洗”发出的嗡嗡声是次声波

B.“鱼洗”发出的声音只能靠盆中水传入人耳

C.众多“鱼洗”声汇集改变了声音的传播速度

D.“水花四溅”说明发声的“鱼洗”正在振动

7.人的听觉范围在20﹣20000赫兹之间,无法感知地震的次声波,以下动物能感知到地震次声波的是( )

动物 听觉频率(赫) 动物 听觉频率(赫)

蝙蝠 1000﹣120000 猫 60﹣65000

海豚 150﹣150000 大象 1﹣20000

A.蝙蝠 B.海豚 C.猫 D.大象

8.近日台湾发生了严重的地震,造成人员伤亡。搜救人员在搜救过程中采用了音频生命探测仪,如图所示,它的多个探头接触废墟,收集废墟下幸存者的微弱呼救声、呼吸声、心跳声等,探测仪将音频信号放大,救援人员就可以发现幸存者。下列说法错误的是( )

A.幸存者能听见探测仪发出的超声波

B.探测仪收集声音信号时利用了固体传声

C.幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同

D.白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用

9.排箫又叫“参差”,是由长短不一的竹管组成,如图所示。下列选项中错误的是( )

A.排箫发出声音是由管内空气柱振动产生的

B.竹管长度参差不齐目的是改变声音的响度

C.演唱会会上,观众手机静音是从声源处减弱噪音

D.悦耳动听的箫声可能是噪音

10.盛夏时节,常听见声声蝉鸣。当我们在房间内休息时,为减轻窗外蝉鸣的影响,下列方法一定没有效果的是( )

A.带上隔音耳罩,在人耳处减小噪声

B.在窗户缝隙加装隔音棉并关上窗

C.安装双层真空玻璃阻隔窗外声音传入

D.打开门窗,让噪声直接穿过房间

二.填空题(共8小题)

11.2009年至2010年,环太平洋海域地区发生多次强烈地震,并引发海啸,夺走了很多人的生命,救援工作中人们在清理现场时很少发现有猫、狗、老鼠等动物的尸体,人们猜测可能是地震时产生的 声波,动物可以听到,而人听不到。超声波能用于清洗,是因为其具有 。

12.汉语言博大精深,有许多成语蕴含关于声音的科学知识。请回答:

(1)“如闻其声,如见其人”意思是听到他的声音,像见到他本人一样,说明可以通过声音的 这一特性来判断是谁发出的。

(2)“掩耳盗铃”是大家非常熟悉的故事,从科学角度分析盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的 ,又没有阻止声音的传播,只是阻止声音进入自己的耳朵。

13.海豚发声频率范围非常大,当海豚发出了80000Hz的声音时,此声音属于 (填“超声波”或“次声波”),这种声音人耳不能听到。如图所示,海豚会利用回声寻找沙丁鱼群,假如经1s后海豚听到回声(声音在海水中的传播速度为1530m/s),则此时海豚与沙丁鱼群的距离为 m。

14.如图所示,人和动物都有不同的发声频率和听觉频率,如人能发出的声音频率大约在65~1100赫左右,能听到的声音频率大约在20~20000赫左右。频率超过20000赫的声波称为超声波,频率低于20赫的声波称为次声波。图表所列的人或动物中,发声频率范围和自身听觉频率范围比较接近的有 ;不能发出超声波的有 ,能发出自己听不到的声音的有 。

15.科学来自生活,科学可以解释生活中的许多现象。小明喜欢弹吉他,吉他发出的声音是琴弦产生的,小明在拨动琴弦时会用手指去控制琴弦的长度,这是为了改变声音的 (选填“音调”、“响度”或“音色”);我们判断他在弹吉他还是在拉二胡,是根据弹吉他和拉二胡所发出声音的 (选填“音调”、“响度”或“音色”)不同来判断;夜深之后,为了不影响别人休息,小明停止弹吉他,这是在声音的 减弱噪声的。

16.深夜时,正在播放的电视机屏幕上会出现“夜深了,请你把音量关小些”的字样,电视机的声音是通过 传播到我们的耳中的。从环境保护的角度分析,“把音量关小些”是从 处减弱噪声的;从声音的特性的角度分析,“把音量关小些”是减小了声音的 。城市的街道两旁种植了大量的树木,可以使交通和生活中产生的被部分吸收而减弱,使我们的生活环境更安静,这是在 减弱噪声的。高压放电的电火花产生的一个冲击声波经反射集中后,可以将结石粉碎,这说明声音具有 。

17.海洋动物质量越大,其叫声越是有力而低沉,即响度较 ,音调较 。(甲)、(乙)两曲线为科考船声呐系统收录的500kg的海豚和100t的蓝鲸叫声的波形图,其中, (甲/乙)是蓝鲸发出的。

18.小宁在拆开口琴进行清洗时,观察到琴芯的结构如图所示:在琴芯侧面长方孔处分布着很多长短、厚薄不同、下端固定的铜片,当气流从发音孔出入时铜片发生振动,从而吹出不同的声音。

(1)在图中,C区是 音区(选填“高”、“中”或“低”)。

(2)停止吹气后,口琴仍“余音未绝”,其原因是 。

(3)为进一步探究不同材料的隔音效果,小宁用不同材料制成相同大小和厚度的耳罩,以及相同的口琴声音进行探究,得到的实验结果如表:

材料 报纸 羽绒服 塑料袋 泡沫板

人听不到声音的距离/m 8 4 7 5

由此可知,隔声性能最好的材料是 。

1.3声音的特性与应用(第二课时)同步练习

参考答案与试题解析

一.选择题(共10小题)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B C D B D D A B D

一.选择题(共10小题)

1.【分析】(1)响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离有关;

(2)音色是由发声体本身决定的一个特性。

(3)声波可以传递信息,也可以传递能量。

(4)减弱噪声的途径有三种:在声源处减弱噪声;阻断噪声的传播;在人耳处减弱噪声。

【解答】解:A、用大小不同的力先后敲击同一音叉,音叉发声的振幅不同,则响度不同,故A错误;

B、不同人的音色不同,因此“闻其声而知其人”是根据声音的音色来判断的,故B正确。

C、超声波能粉碎人体内的“小石头”,说明声波能传递能量,故C错误;

D、房间的窗户安装双层玻璃是在传播过程中减弱噪声,故D错误。

故选:B。

2.【分析】减弱噪声的途径:在声源处减弱噪声;在传播过程中减弱噪声;在人耳处减弱噪声。

【解答】解:配音的录音棚四周墙壁上都做成凹凸不平或安装像蜂窝状的装饰板,这样做的目的是为了减少噪声的反射,在传播过程中减弱噪声。

故选:B。

3.【分析】(1)声音可以传递信息,可以传递能量;

(2)减弱噪声的途径有:在声源处减弱、在传播过程中减弱、在人耳处减弱;

(3)低于20Hz的叫次声波,高于20000Hz的超声波。都是人耳听不到的;

(4)响度指声音的强弱,是由物体振动的振幅决定的,还与距离发声体的远近有关。

【解答】解:A、声音可以传递信息,声音具有能量,故A正确;

B、护航官兵佩戴耳罩是为了在人耳处减弱听到声音的响度,故B正确;

C、强声设备发出的声波高达150dB,是人耳能够听到的,而次声波人耳是听不到的,故C错误;

D、声波定向发射器的喇叭状外观可以减少声音分散,增大响度,故D正确。

故选:C。

4.【分析】(1)超声是指高于20000Hz的声音,人耳只能听到20﹣20000Hz的声音;

(2)声音的传播需要介质;

(3)声音是由于物体的振动产生的;

(4)声音不但能传递信息还能传递能量。

【解答】解:A、超声波的音调比人能听到的声音音调高,故A错误;

B、超声波传播需要介质,故B错误;

C、人听到的“嗞嗞”声不是超声波,超声波人耳是听不到的,故C错误;

D、超声波能用来清洗物体说明超声波能传递能量,故D正确。

故选:D。

5.【分析】(1)凡是影响人们正常学习、休息、工作以及对人们要听的声音起干扰作用的声音都属于噪声。

(2)声音是由物体的振动产生的。

(3)声音的大小叫响度,响度与振幅和距离声源的远近有关。

(4)听觉是在大脑的听觉中枢形成的。

【解答】解:A、路上汽车里传出的歌声对盲人而言是噪声,故A错误;

B、地砖发声是由地砖振动产生的,故B正确;

C、用大小不同的力敲击同一块地砖产生声音的响度不同,故C错误;

D、盲人在大脑内形成听觉,故D错误。

故选:B。

6.【分析】(1)次声波不能被人听到。

(2)声音是由物体的振动产生的,声音的传播需要介质。

(3)声音在同种介质中的传播速度与温度有关。

(4)“水花四溅”是利用转换法将振动放大。

【解答】解:A、“鱼洗”发出的嗡嗡声能被听到,所以“鱼洗”发出的声音不属于次声波,故A错误;

B、“鱼洗”发出的声音能靠盆中水和空气传入人耳,故B错误;

C、众多“鱼洗”声汇集不能改变声音的传播速度,可以增大声音的响度,故C错误;

D、“水花四溅”说明发声的“鱼洗”正在振动,故D正确。

故选:D。

7.【分析】次声波指频率低于20Hz的声波。

【解答】解:根据表中信息可知,大象能听到频率低于20Hz的声波,故大象能听到次声波。

故选:D。

8.【分析】解决此类问题的关键是知道声音的传播条件是可以在气体、固体、液体中传播,且声音在固体中的传播速度大于在气体中的传播速度,同时了解声音的三个特性以及超声波的概念。

【解答】解:A、超声波是指频率高于人的听觉上限的声波,人耳不能听到。故A错误。

B、探测仪通过探头将声音传到人耳,利用了固体可以传声的原理。故B正确。

C、根据声音的三个特征:音调、响度及音色,人耳能分辨发声体的不同。故C正确。

D、探测仪白天受噪声的干扰不如夜晚听得清楚。故D正确。

故选:A。

9.【分析】(1)声音是由物体的振动产生的;

(2)音调指声音的高低,由振动频率决定;响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离发声体的远近有关;音色是由发声体本身决定的一个特性;

(3)防治噪声的途径,从三方面考虑:①在声源处减弱;②在传播过程中减弱;③在人耳处减弱;

(4)从环保角度,一切影响人们工作、学习和休息的声音,以及对人们想听的声音造成干扰的声音都是噪声。

【解答】解:A、声音是由物体的振动产生的,排箫发出声音是由管内空气柱振动产生的,故A正确;

B、竹管长度参差不齐,竹管内的空气柱的长度不同,空气柱振动时的频率不同,所以是为了改变声音的音调,故B错误;

C、开会时把手机调为静音是在声源处减弱噪声,故C正确;

D、悦耳动听的箫声如果影响了人们的工作、学习和休息,就是噪声,故D正确。

故选:B。

10.【分析】减弱噪声的途径:(1)在声源处减弱﹣﹣消声;(2)在传播过程中减弱﹣﹣吸声;(3)在耳朵处减弱﹣﹣隔声。

【解答】解:A、带上隔音耳罩,可以在人耳处减小噪声,故A不合题意。

B、在窗户缝隙加装隔音棉并关上窗,可以在传播过程中减弱噪声,故B不合题意。

C、安装双层真空玻璃,可以在传播过程中减弱噪声,故C不合题意。

D、打开门窗,让噪声直接穿过房间,不能减弱噪声,故D符合题意。

故选:D。

二.填空题(共7小题)

11.【分析】人耳能听到的声音的频率范围是20~20000Hz,低于20Hz的叫次声波,高于20000Hz叫超声波;超声波和次声波都是人耳听不到的,但有些动物是能听到次声波的。

声音可以传递能量。

【解答】解:在发生一些海啸、地震等大型的自然灾害中,很少发现有猫、狗、老鼠等动物受到伤害,其原因是由于在上述灾害中伴有一些次声波,这些是人听不到的,故上述现象是由于在地震时产生了次声波的缘故;

超声波能用于清洗,是因为超声波能传递能量。

故答案为:次;能量。

12.【分析】(3)不同物体发出声音的音色不同,可以根据音色辨别发声物体;

(4)防治噪声污染可以从噪声的产生、噪声的传播及噪声的接收这三个环节进行防治。

【解答】解:(1)每个人发音的音色不同,故我们可以根据音色辨别不同的人;

(2)掩耳盗铃﹣﹣是在噪声的接收处减弱噪声,在人耳处减弱;既没有阻止声音的产生,又没有阻止声音的传播。

故答案为:(1)音色;(2)产生。

13.【分析】(1)频率低于20Hz的声属于次声波,频率高于20000Hz的声属于超声波。

(2)知道超声波在水中的传播速度和时间,求出超声波传播距离,求出海豚和沙丁鱼之间的距离。

【解答】解:海豚发出了80000Hz的声波高于20000Hz,属于超声波;

由速度公式v得,海豚发出的超声波经沙丁鱼反射,这段时间超声波传播距离为:

s=vt=1530m/s×1s=1530m,

故海豚距离沙丁鱼的距离为:

s's1530m=765m。

故答案为:超声波;765。

14.【分析】(1)根据图中给出的人和动物的发声频率和听觉频率,分析哪种动物发声频率范围和自身听觉频率范围比较接近;

(2)人的听觉频率范围是20Hz~20000Hz,高于20000Hz的是超声波,低于20Hz的是次声波;

(3)分析各种动物的发声频率范围和听觉频率范围,找出能发出自己听不到的声音的动物。

【解答】解:

由图可知海豚和蝙蝠的发声频率范围和自身听觉频率范围比较接近;

发声频率高于20000Hz的是超声波,人、狗、猫的发出声音的频率都低于20000赫兹,所以不能放出超声波;

蚱蜢可以发出超声波,但是不能听到超声波,所以蚱蜢能发出自己听不到的声音。

故答案为:海豚和蝙蝠;人、狗、猫;蚱蜢。

15.【分析】(1)音调是指声音的高低,它和物体振动频率有关,音色是声音的本质与特色,它与发声体的材料和结构有关;

(2)减弱噪声有三种途径:①在声源处减弱;②在传播过程中减弱;③在人耳处减弱。

【解答】解:小明在拨动琴弦时会用手指去控制琴弦的长度,琴弦振动的快慢会不一样,频率不一样,所以声音的音调就会发生变化;

我们是根据声音的音色辨别出弹吉他和拉二胡所发出声音的;

为了不影响别人休息,小明停止弹吉他,这是在声源处减弱噪声。

故答案为:音调;音色;声源处。

16.【分析】声音可在固体、液体和气体中传播;

噪声的减弱办法有三个:在声源处减弱;在人耳处减弱;在传播过程中减弱;响度表示声音的大小;

声音可以传递信息和能量。

【解答】解:声音的传播需要介质,电视机的声音是通过空气传播到我们的耳中的;

从环境保护的角度分析,“把音量关小些”是从声源减弱噪声的,是减小了声音的响度;

城市的街道两旁种植了大量的树木,属于在传播过程减弱噪声的;

高压放电的电火花产生的一个冲击声波经反射集中后,可以将结石粉碎,这说明声音具有能量。

故答案为:空气;声源;响度;传播过程;能量。

17.【分析】物理学中把人耳能感觉到的声音的强弱称为响度,把声音的高低称为音调;

声音的响度与声源振动的幅度有关,振动幅度越大,响度越大;

音调的高低与发声体振动快慢有关,物体振动越快,音调就越高。

【解答】解:由信息知:海洋动物质量越大,其叫声越是有力而低沉,故响度大,音调低;由图象知:甲的振幅大,频率低,故甲是质量大的蓝鲸的叫声的波形图,相反乙是海豚的叫声的波形图。

故答案为:大;低;甲。

三.实验探究题(共1小题)

18.【分析】(1)发声体振动的频率越高,音调越高口琴在发声时是铜片在振动,较厚较长的铜片振动慢,发出的音调低。

(2)一切声音都是由物体振动产生的。

(3)在声音的响度相同的情况下,听不到声音的距离越小,说明材料的隔音性能越好,分析表中实验数据,得出结论。

【解答】解:(1)发声体振动的频率越高,音调越高。由图知A区的铜片较厚较长,振动较慢,B区次之,振动较快;C区较的铜片薄较短,振动最快,故A区发出的音调最低,C区发出的音调最高。

(2)由于声音是由物体振动产生的,所以停止吹气后,口琴仍“余音未绝”,其原因是铜片在继续振动。

(3)由表中实验数据可知,用羽绒服做隔音材料时,听不到声音的距离最小,因此,羽绒服的隔音性能最好。

故答案为:(1)高;(2)铜片在继续振动;(3)羽绒服。

第1页(共1页)

同课章节目录