河南省周口市2024-2025学年高二下学期6月期末摸底考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省周口市2024-2025学年高二下学期6月期末摸底考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 566.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-02 16:11:31 | ||

图片预览

文档简介

河南省周口市2024-2025学年高二下学期期末语文试题

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

中华文明之源在天文。《周易·乾·文言》:“见龙在田,天下文明。”“见龙在田”是因,“天下文明”是果。龙的原型是由二十八宿中的角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿组成的天象,龙为星象而回天运行,其位置的变化显示了时间的变化,古人据此观象授时,指导生产和生活。“见龙在田”是乾卦的九二爻辞,这是龙星角宿在太阳西没后从东方地平线上冒出的天象,民谚称为“龙抬头”,人们以此作为新的农作周期开始的标志。

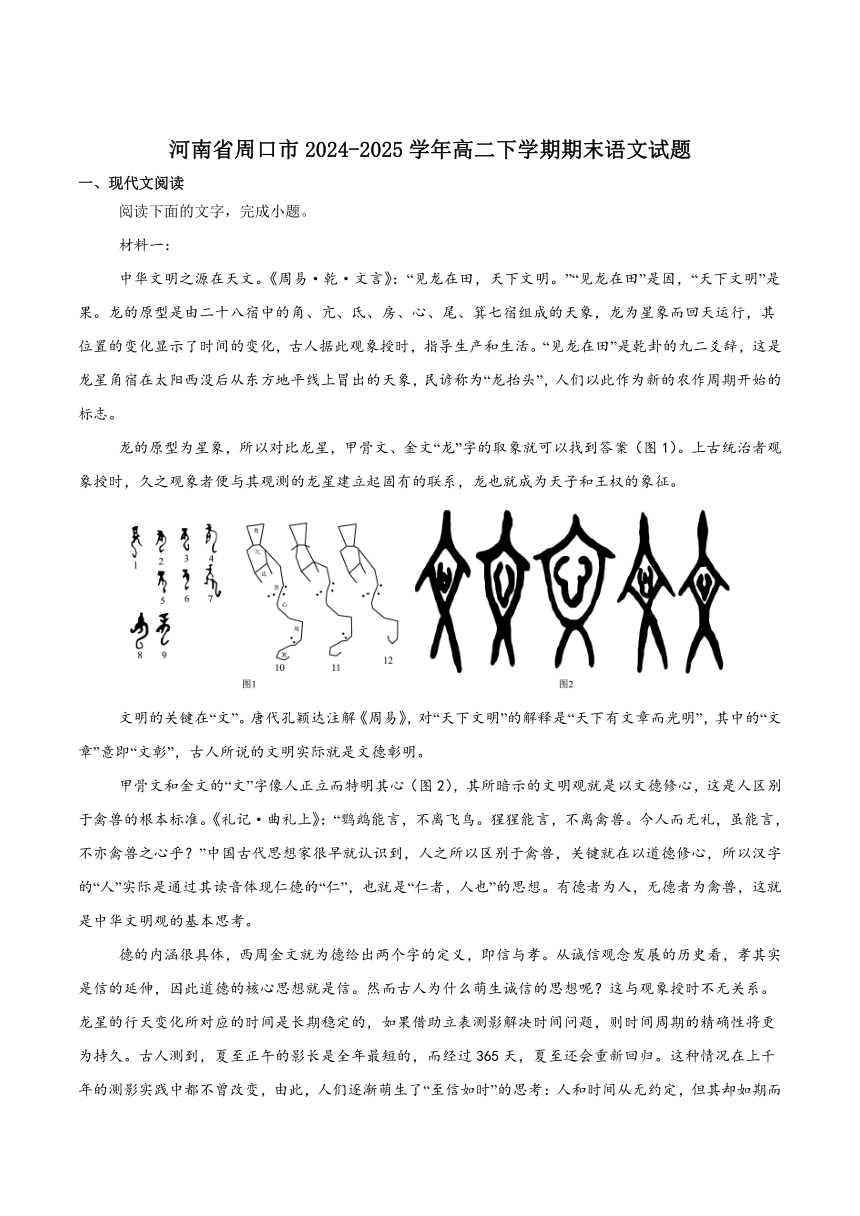

龙的原型为星象,所以对比龙星,甲骨文、金文“龙”字的取象就可以找到答案(图1)。上古统治者观象授时,久之观象者便与其观测的龙星建立起固有的联系,龙也就成为天子和王权的象征。

文明的关键在“文”。唐代孔颖达注解《周易》,对“天下文明”的解释是“天下有文章而光明”,其中的“文章”意即“文彰”,古人所说的文明实际就是文德彰明。

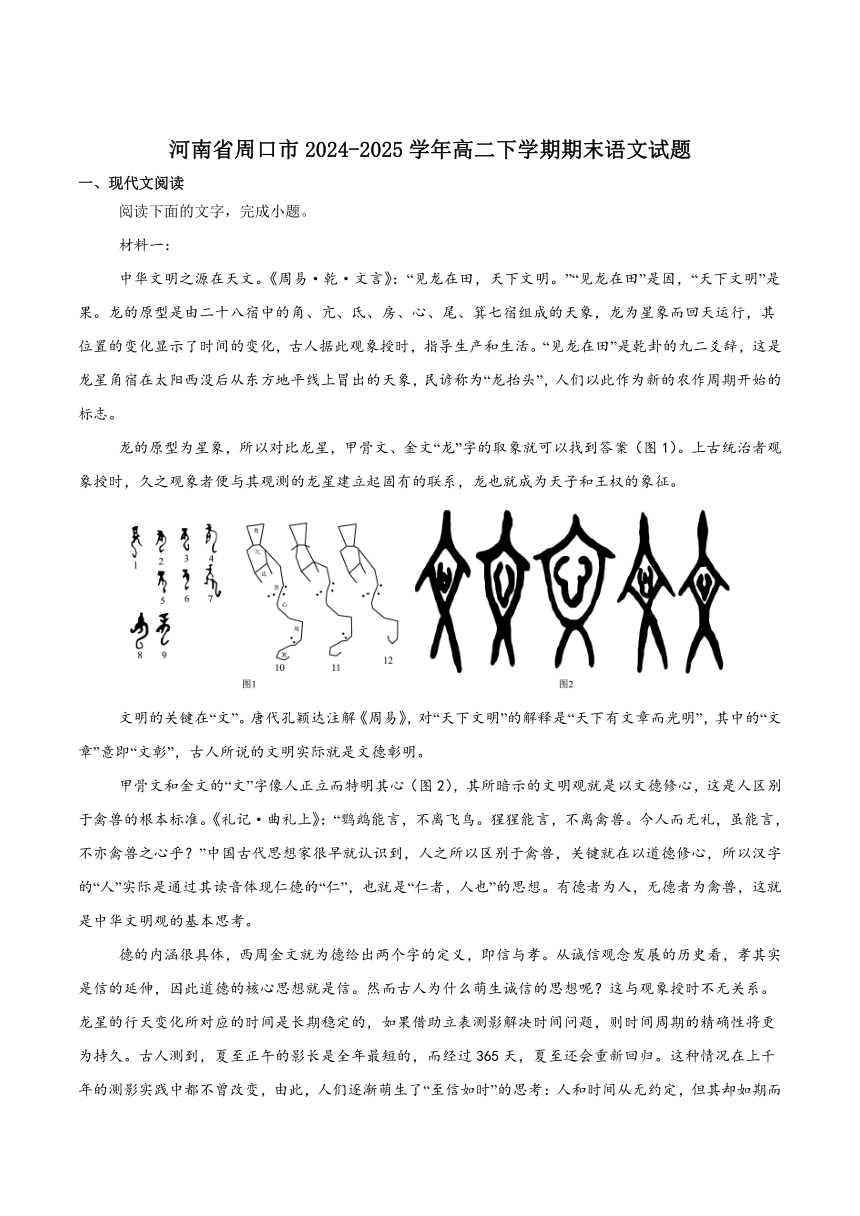

甲骨文和金文的“文”字像人正立而特明其心(图2),其所暗示的文明观就是以文德修心,这是人区别于禽兽的根本标准。《礼记·曲礼上》:“鹦鹉能言,不离飞鸟。猩猩能言,不离禽兽。今人而无礼,虽能言,不亦禽兽之心乎?”中国古代思想家很早就认识到,人之所以区别于禽兽,关键就在以道德修心,所以汉字的“人”实际是通过其读音体现仁德的“仁”,也就是“仁者,人也”的思想。有德者为人,无德者为禽兽,这就是中华文明观的基本思考。

德的内涵很具体,西周金文就为德给出两个字的定义,即信与孝。从诚信观念发展的历史看,孝其实是信的延伸,因此道德的核心思想就是信。然而古人为什么萌生诚信的思想呢?这与观象授时不无关系。龙星的行天变化所对应的时间是长期稳定的,如果借助立表测影解决时间问题,则时间周期的精确性将更为持久。古人测到,夏至正午的影长是全年最短的,而经过365天,夏至还会重新回归。这种情况在上千年的测影实践中都不曾改变,由此,人们逐渐萌生了“至信如时”的思考:人和时间从无约定,但其却如期而至,可见时间具有诚信的品德。进而,人们以“信”作为道德修养自身,形成文德,最终成就了文明。这就是“见龙在田,天下文明”所表达的天文作为文明之源的因果逻辑。

古人通过观象授时完成道德体系的创建,这一历史可通过考古材料上溯到距今八千年前,湖北秭归东门头发现了这一时期的测影碑表。山西襄汾陶寺发现了夏代早期槷表及一整套测影仪具。没有持续不断的观象授时就不可能产生文德,也就不会产生文明。因此,早期测影仪具的发现为中华文明起源的探索提供了坚实物证。

(摘编自冯时《探源溯流:从文字起源认识中华文明》)

材料二:

距今1万多年,稻作和粟作农业在南、北方分别起源。距今8000年左右,南稻北粟两大农业体系初步形成。距今约6000年,南、北方都已是典型的农业社会。中国有着广大的适合发展农业的地理空间和自然环境,加上其特有的二元农业体系,能够最大程度保障食物供给的稳定性,奠定了中华文明起源和形成的坚实基础。

发展农业最需要精准的农时,这只有观测相当稳定的天象才能做到。比如民间谚语说“二月二,龙抬头”,指的就是东方的龙角星在地平线升起的时刻,也是华北地区开始春耕播种的时节。“观象授时”在距今8000多年产生。河南舞阳贾湖遗址发现的一种一端双叉、一端有把手的骨器,类似汉代画像上伏羲女娲拿的天规,这很可能就是“观象授时”使用的“规矩”。“观象授时”自然会引发对天的崇拜信仰,以及向天地神灵的卜问。高庙白陶上还有一种八角星纹和圆形的复合图案,被认为寓意“天圆地方”宇宙观。令人称奇的是,在和高庙相距遥远的西辽河流域,同时出现了大口獠牙的“见首不见尾”的龙形象,暗示早在七八千年前中国大江南北已出现“一元”信仰或宇宙观。

发展农业还需要很稳定的社会,这样的社会在8000年前也已经出现了。黄河流域裴李岗文化、白家文化等有着土葬的“族葬”墓地,这在同时期的亚欧大陆其他地区罕见。这些墓葬将逝去的人深埋地下,装殓齐整、随葬物品,体现出对死者特别的关爱和敬重,表明已有了显著的祖先崇拜观念。同一墓地分区分群、成排成列、秩序井然,可能体现同一氏族(宗族)的人群在亲疏关系、辈分大小等方面的秩序。同一墓地延续一二百年甚至数百年之久,说明族人对祖坟有着长久的记忆和坚守,也为后世子孙在这块地方长期耕种生活提供了正当理由和“合法性”。贾湖墓葬已有分化,墓主人基本都是成年男性,推测当时已出现祭祀首领和普通人之间的分化,可能已经进入到父系氏族社会。

距今8000年前,中国大部地区出现了秩序井然的社会和一定程度的社会分化,产生了较为先进复杂的思想观念和知识系统,包括宇宙观、伦理观、历史观,以及天文、数学知识等,这些思想观念和知识系统传承至今,构成中华文明的核心内涵。更进一步来说,当时中国大部地区文化已经初步交融联结为一个雏形的“早期中国文化圈”,有了文化上“早期中国”的萌芽。因此,8000年前已经迈开了中华文明起源的第一步。

(摘编自韩建业《中华文明的起源、形成及其长存之道》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“龙拾头”指龙星角宿在地平线升起的天象,也就是“见龙在田”,标志着新的农作周期开始,可以进行耕种。

B.汉字的字形和字音往往蕴含着古人的宇宙观和道德观,如“龙”字与天象的对应,“人”字与“仁”的谐音。

C.“至信如时”观念来自古人对天文的观察,人们发现时间周期是长期稳定的,于是认为时间具有诚信的品德。

D.同一墓地延续很长时间,一方面体现家族亲疏、辈分秩序的稳定,另一方面也为子孙占有这片土地提供“合法性”。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.“见龙在田,天下文明”,这句话体现了中华文明萌芽时期天文与人文之间的因果逻辑。

B.西周金文给“德”下的定义中不包含“仁”,因为“仁”从“信”中延伸出来的时间较晚。

C.从材料二可知,“观象授时”和南稻北粟农业体系基本同一时间形成,且产生原因相同。

D.我国8000年前已有了文化上“早期中国”的萌芽,其标志着中华民族的核心内涵已经形成。

3.下列对两则材料论述和说明的分析,不正确的一项是( )

A.材料一和材料二都使用“龙抬头”的说法论述各自的内容,也都通过民间谚语增加了作品的通俗性。

B.材料一引用《周易》《礼记》中的话语,说明了“文”与“文德”的关系,体现对中华文明观的基本思考。

C.材料二首先论述我国农业体系形成的背景,然后强调这种农业体系对农时和社会的影响,最后一段总结全文。

D.两则材料都借用考古学的成果支撑所论述的观点,以坚实的物证证明观点的正确性,增加了文本的说服力。

4.华夏儿女被称为“龙的传人”,这种说法有何依据?请结合材料简要分析。

5.“观象授时”指通过观测天象运转以确定时间,这种方式在中国文明的形成和发展中具有怎样的意义?请根据材料简要说明。

阅读下面的文字,完成小题。

我在稻城看太阳

陈彦

有人说一生至少应该去一次稻城亚丁,我去了。九十多年前,一个叫约瑟夫·洛克的奥地利人,踏入了这片人迹罕至的秘境,并最早以图片和文字的形式,将这里的绝美风景与人情,介绍给了世界。随之,一个叫詹姆斯·希尔顿的英国作家,根据这些深深震撼了他的地理人文图片,创作了一部叫《消失的地平线》的长篇小说。那时二战已拉开帷幕,这场战争让小说获得了空前的好评。人们都希望找到自己的“香格里拉”,也就是逃避战乱的“世外桃源”。我的稻城亚丁之行,就与这本小说相伴。我以为它是一部被当今喧嚣世界严重遮蔽的人类经典之作,这个故事的特殊建构,对人类生存法则与繁复的精神向度,都具有超凡脱俗的深远洞见。

到这里来,一切都是新鲜而奇妙的。飞机一降落,你就拥袍了一个世界第一。稻城机场是世界上海拔最高的民用机场,4411米。然后,我就被再次带入一个奇迹般的世界,人类13万~23万年前在此开展生活的“皮洛遗址”。一个叫皮洛的村子,在这里已发掘出数十万年前人们使用过的石斧和薄刃斧等石器7000余件。抚摸着这些远古大地上由人的智慧打磨出的“利器”,似乎在复活着一组组缓慢演进的人与自然抗争的群像,从这些薄口、尖锐的石斧还有敲击石器上,甚至能感受到他们生命肌腱的韧性与力道。专家讲,皮洛遗址的发现,否定了“东方早期人类文化落后于西方”的观点。而我更震撼的是人类征服高海拔极端环境的能力。天地如此之大,我们的祖先怎么会攀爬到这么高的地方来讨生活,难道也是在寻访他们那个时代的“香格里拉”吗?

只有到了亚丁,我才构建起属于一个作家对20万年前后稻城人类活动的想象,兴许是对太阳的依恋与崇拜,让他们奔向离太阳更近的地方。在这里见到的太阳和沐浴到的阳光,明显更加炽烈与耀眼。我抵达亚丁最高山脉的雪际线时,才刚入秋,北国的树木还在顽强地喷吐着最后一点墨绿,而雪山之下的万千草木,已自我蝶变为金色、红色、紫色、赭石色……并自由发挥着想象力,毅然决然地终止了人类想用画笔去囊括大自然的野心。这些色泽不仅泼向天空,也倾覆进河湖,让满满当当盛着绿宝石般的海子与河流,分不清是现实还是魔幻,色彩炸裂而惊艳无比。由此我想,我们的祖先是奔着太阳也是奔着美而来的。

光明是地球维持生机的本源,而一切光明来自太阳。美是光明的产物,所有对太阳的崇拜,都来自对光明的渴望。我臆断20万年前的古人,大致是因太阳而来,而今天的天文学家,也在稻城建起了世界上最独特的“圆环阵太阳射电成像望远镜”。它可以对太阳爆发的所有活动进行连续性成像观测,让人类对神秘的太阳有一种从“神”到“器”的把握。古希腊有个哲学家叫阿那克萨戈拉,他称太阳不是神,不过是一团火球。这个把太阳当物不当神看的哲学家,因此遭到了“大不敬”的流放处置。阿那克萨戈拉是想把“神”变成“器”,可太阳实际是地球的130万倍,应该说比我们认知的任何“神”都更神奇无限,只有这个现代“圆环阵望远镜”才能让太阳回到“器识”的形态。我们在稻城看太阳,一下便有了神性、自然与科学的三个维度。

而稻城还有更“疯狂”的存在,在4410米的地方,还建成了一个世界海拔最高的“拉索”宇宙线观测站。数千个不同类型的探测器紧密而有序地排列在这里。科学家在不断地向我们科普:宇宙线是来自外太空的高能粒子流,穿越大气层后,会对地球的辐射环境产生重要影响,也就是说他们要研究的不仅是遥远深空的秘密,也有人类现实存在的诸多灾难问题。仅从美学角度看,“拉索”数千个神秘的“土堆”与“宝盒”,与稻城山间、湖畔堆起来的那些“石阵”,神秘呼应着。无处不在的石头“朵帮”,是藏民“禳灾镇邪”之砌垒。而探索宇宙起源的“拉索千般神器”,正以“海拔最高”“规模最大”“灵敏度最强”的诸多世界之最,宣示着中国在这个领域的国际前沿地位。许多知名科学家要解决的是宇宙从哪里来、将演化到哪里去的问题。他们让本来就十分神秘的稻城,有了更加神秘浪漫的色彩。

从23万年前的皮洛遗址,到遥测太阳的“圆环阵”,再到“拉索千般神器”,我们似乎游历了人类和宇宙延绵不绝的历史,这里不仅有珍珠一样散落在平地与悬崖上的藏寨村落,更有无与伦比的自然山水。这是最美的“香格里拉”,这是有着诸多“世界第一”的中国稻城。难以想象在那个叫金珠的小镇上,我们喝着南美咖啡,看着奥地利人90多年前拍的稻城照片,聊着英国人写的稻城小说,再在太阳的照射中,听天文学家讲述自人类仰望星空以来,直到今天才逐渐确切的一些天文数据。在这里,新近观测到一颗20万年前爆炸的巨星,终于以光速把爆炸瞬间的光谱传递到地球上来了。相信20万年前的同一时刻,稻城也有人曾向深空投去恐惧而敬畏的一瞥。我平生第一次于太阳直射的同时披上了漫天飞舞的雪花盛装。我一边看太阳,一边品尝着飘落在嘴边的雪片,遐思像阳光芒刺一样射向远方,一切认知都在升维,这个奇幻、美妙而又现实的稻城!

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解与分析,正确的一项是( )

A.约瑟夫·洛克在这片秘境拍摄的图片以及詹姆斯·希尔顿的小说《消失的地平线》,体现了他们对亚丁文化价值的深远洞见。

B.“雪山之下的万千草木…终止了人类想用画笔去囊括大自然的野心”,这句话高度赞美亚丁色彩的丰富和惊艳。

C.古希腊哲学家阿那克萨戈拉想将太阳从“神”变为“器”,但因技术条件的限制,阿那克萨戈拉未能取得成功。

D.从皮洛遗址到“圆环阵”,再到“拉索千般神器”,它们证明着东方早期人类文化比西方先进,也宣示了中国科技在此领域的前沿地位。

7.下列对文本艺术特色的分析和鉴赏,不正确的一项是( )

A.结尾的“奇幻、美妙而又现实”与前文的“新鲜而奇妙”相呼应,“我”对稻城的感受不断丰富,也不断深化着。

B.文中有多处对20万年前古人的想象,从中可以感受到他们对大自然的抗争,以及他们对光明和美的追求。

C.文本通过将“拉索”数千个探测器与稻城山间、湖畔的“石阵”进行对比,展现了现代科技与古老文化的碰撞。

D.结尾将文中的主要事件串联在一起,既是对全文的总结,也将古今中外的人与事置于共同的情境之中。

8.本文主要写稻城的太阳,结尾为什么要写漫天飞舞的雪花?请简要分析。

9.怎样理解“我们在稻城看太阳,一下便有了神性、自然与科学的三个维度”这句话?请结合全文简要说明。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

古人云:“千载一圣,犹旦暮也;五百年一贤,犹比膊也。”言圣贤之难得,疏阔如此。倘遭明达君子,安可不攀附景仰之乎?吾生于乱世,长于戎马,流离播越①,闻见已多,所值名贤,未尝不心醉魂迷向慕之也。人在年少,神情未定,所与款狎,熏渍陶染,言笑举动,无心于学,潜移暗化,自然似之,何况操履艺能,较明易习者也?墨子悲于染丝,是之谓矣。君子必慎交游焉。孔子曰:“无友不知己者。”颜、闵之徒,何可世得!但优于我,便足贵之。

世人多蔽,贵耳贱目,重遥轻近。少长周旋②,如有贤哲,每相狎侮,不加礼敬;他乡异县,微藉风声,延颈企踵,甚于饥渴。校其长短,核其精粗,或彼不能如此矣,所以鲁人谓孔子为东家丘。昔虞国宫之奇,少长于君,君狎之,不纳其谏,以至亡国,不可不留心也!

梁孝元前在荆州,有丁觇者,洪亭民耳,颇善属文,殊工草、隶,孝元书记,一皆使之。军府轻贱,耻令子弟以为楷法。时云:“丁君十纸,不敌王褒数字。”吾雅爱其手迹,常所宝持。孝元尝遣典签惠编送文章示萧祭酒,祭酒问云:“君王比赐书翰,及写诗笔,殊为佳手,姓名为谁?那得都无声问?”编以实答。子云叹曰:“此人后生无比,遂不为世所称,亦是奇事。”于是闻者稍复刮目。稍仕至尚书仪曹郎,末为晋安王侍读,随王东下。及西台陷殁,简牍湮散,丁亦寻卒于扬州。前所轻者,后思一纸,不可得矣。

侯景初入建业台门虽闭公私草扰各不自全。太子左卫牵羊侃坐东校门,部分经略,一宿皆办,遂得百余日抗拒凶逆。于时,城内四万许人,王公朝士,不下一百,便是恃侃一人安之,其相去如此。

齐文宣帝即位数年,便沉湎纵恣,略无纲纪,尚能委政尚书令杨遵彦,内外清谧,朝野晏如,各得其所,物无异议,终天保之朝。遵彦后为孝昭所戮,刑政于是衰矣。斛律明月,齐朝折冲之臣,无罪被诛,将士解体,周人始有吞齐之志。此人用兵,岂止万夫之望而已哉!国之存亡,系其生死。

(节选自《颜氏家训·慕贤》)》

【注】①播越:流亡。②周旋:交往。

10.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

侯景初A入建业B台门C虽闭D公私E草扰F各G不自全。

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.贵,尊重、重视,与《孟子·尽心下》“民为贵,社稷次之”的“贵”意思不同。

B.于,介词,表比较,与《劝学》“而寒于水”的“于”意思和用法都相同。

C.一,全部、都,与《五石之瓠》“能不龟手一也”的“一”意思相同。

D.遂,于是,与《种树郭橐驼传》“遂而鸡豚”的“遂”意思和用法不相同。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.文章用孔子和墨子的相关言行,强调交友要谨慎,那些德行、才能高于自己的人是值得珍视、结交的人。

B.世人多有偏见,往往看重远方名人,而轻视身边的人才,这也是孔子身在鲁地,而被鲁人称为“东家丘”的原因。

C.时人认为丁觇的十张书法比不上王褒的几个字,但萧子云认为丁觇的书法写得好是件奇事,之后丁觇才逐渐被重视。

D.齐文宣帝即位数年后几乎毫无法度纲纪,但幸运的是他把政务交给杨遵彦处理,后杨遵彦被杀,齐国开始衰败。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)倘遭明达君子,安可不攀附景仰之乎?

(2)军府轻贱,耻令子弟以为楷法。

14.作者为何主张“慕贤”?请简要说明。

三、古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成小题。

又呈吴郎①

杜甫

堂前扑枣任西邻,无食无儿一妇人。

不为困穷宁有此?只缘恐惧转须亲。

即防②远客虽多事③,便插疏篱却甚真。

已诉征求贫到骨,正思戎马泪盈巾。

【注】①杜甫漂泊到夔州,住在一所草堂里,后来,杜甫把草堂让给一位吴姓亲戚,就是本诗中的吴郎。吴郎一来便在草堂周围插上篱笆,防止邻居妇人来打枣。②防:提防,心存戒备。主语是寡妇。③多事:指多心。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.对于妇人打枣,杜甫听之任之,吴郎却在周围插上篱笆,杜甫在诗中委婉地表达了对转让草堂的后悔。

B.“不为困穷宁有此”使用反问语气,表达了对“无食无儿”的妇人的同情,也为下文情感进一步深化作铺垫。

C.杜甫善于设身处地为人着想,他想着妇人对远客恐惧而充满防备心理,希望吴郎亲近妇人,解除她的疑虑。

D.本诗语言看似随意,却包含着深层的逻辑,妇人打枣是因为困穷,而困穷的原因是官吏的征求素取。

16.本诗尾句“正思戎马泪盈巾”和《登岳阳楼》尾联“戎马关山北,凭轩涕泗流”所表达的情感侧重点虽不同,却又有统一之处。请结合两首诗歌,谈谈你对此的理解。

四、名篇名句默写

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《锦瑟》中以锦瑟起兴,引起对往事的追忆的句子是“ , ”。

(2)诸葛亮《出师表》说“陟罚臧否,不宜异同”,魏征《谏太宗十思疏》中“ , ”两句表达了同样的意思。

(3)名将对保家卫国起到了非常重要的作用,古诗词中也有很多提到名将的诗句,如“ , ”。

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成小题。

曾经坚挺的六块腹肌,渐渐被柔软的“游泳圈”取代,这不仅仅是外观上的改变, ① 。腹部脂肪,这个看似无害的“赘肉”,实则正加速着我们的衰老进程,并悄然增加患糖尿病、心脏病等慢性疾病的风险。那么,随着年龄增长,我们的腹部为什么会变得如此肥胖呢?

原来,在脂肪组织中,隐藏着一群特殊的“小工匠”——脂肪细胞祖细胞(APC),它们负责制造新的脂肪细胞。岁月流逝,这些“小工匠”却仿佛被注入了新活力,开始在我们腹部周围疯狂建造“脂肪小屋”。

科学家在小鼠实验中发现,老年小鼠的APC比年轻小鼠的更活跃,能够制造出更多的脂肪细胞,即使移植到年轻小鼠体内也是如此。这就好比,你即使换了一个年轻的身体,那些年老的“工匠”依然会按照自己的节奏,不断地继续扩建你的“脂肪王国”。

更令人惊讶的是,随着年龄的增长,APC还会进化成一种更为强大的“超级工匠”——年龄特异性定型前脂肪细胞(CP-A)。这些“超级工匠”在中年时开始大量出现,它们不仅制造脂肪细胞的能力更强,而且数量也远远超过普通APC。这就解释了为什么在中年时,即使体重没有明显增加,腰围却会悄悄变大。

那么,是什么驱使这些“超级工匠”如此疯狂呢?原来,一种名为白血病抑制因子受体(LFR)的信号通路,在其中扮演了关键角色。它就像一把钥匙,打开了CP-A的“增殖之门”,让它们不断进化成脂肪细胞,最终导致我们的腹部脂肪堆积。

这项研究不仅让我们对腹部脂肪的增加有了更深入的了解,也为未来治疗提供了新思路。或许有一天,我们能够通过 ② 或清除APC或CP-A,来防止与年龄相关的肥胖问题,并重新拥有健康体态和长寿生活。

18.文中加点词语的引号,与其他三项作用不同的一项是( )

A.“游泳圈” B.“赘肉” C.“脂肪小屋” D.“增殖之门”

19.文中“小工匠”一词使用贴切,请简要分析其表达效果。

20.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

21.文中画波浪线的句子有两处语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,可少量增删词语,不得改变原意。

22.下图是一男子体型变化示意图,请结合以上文本内容,简要概括不同年龄阶段腹部形状形成的原因。要求:信息完整,语言科学,每点不超过25个字。

六、作文

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

个人的成长、科技的发展、社会的进步,都会有遗憾之处,其实,从另一个角度看,遗憾也是一种蓄势。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.D 2.A 3.C 4.①中国古人通过观测“见龙在田”等天象确定农时,指导生产和生活。

②上古统治者与龙建立起固有的联系,龙是天子和王权的象征,华夏儿女在以“龙”为代表的统治者的教化下繁衍至今。

③“龙”是国家大一统的象征,高庙以及和高庙相距遥远的西辽河流域,都出现“龙”的形象,暗示在中国早已出现“一元”的信仰或宇宙观。 5.①中国是典型的农业社会,古人通过观测“见龙在田”等天象确定农时,形成与天象密切相关的生产生活传统,为农业的发展和农业文明的形成提供了保障。

②通过观象授时,萌生了诚信的思想,延伸为孝等传统美德,完成了中国道德体系的创建。

③观象授时引发古人对天的崇拜信仰,形成了最初的宇宙观,成为中华文明核心内涵的一部分。

6.B 7.C 8.①营造神秘而浪漫的氛围。此处写阳光下的雪花,写出了自然景观的神奇,也营造了神秘浪漫的氛围,突出稻城神奇、美妙的特征。

②体现“我”认知的升维。“我”平生第一次于太阳直射的同时看到漫天飞舞的雪花,打破了“我”常规的认知,由此引出“我”的“一切认知都在升维”。 9.①神性维度,所有对太阳的崇拜,都来自对光明的渴望,在将太阳作为“器”之前,人们将其作为“神”的存在。

②自然维度,在稻城见到的太阳和沐浴到的阳光,更加炽烈、耀眼,这里是最美的“香格里拉”,有着优美的自然环境,是美丽、和平生活的象征。

③科学维度,稻城的圆环阵太阳射电成像望远镜、“拉索”宇宙线观测站都代表着人类对宇宙的深层追问与探寻。

10.BDF 11.C 12.C 13.(1)假如遇上贤明通达的君子,怎能不依附(亲附)敬仰他呢?

(2)军府里的人轻贱(轻视)他,以让子弟们把他的书法作为典范为耻。 14.①圣贤之人稀少,一旦错过,难以再次出现。

②与贤人交往,能在潜移默化中使情操品德受到熏染。

③圣贤之人的生死,关系到国家命运的存亡。

15.A 16.(1)情感侧重点:①本诗尾句指出“妇人”穷困的社会根源,社会的动荡不安使人民生活在水深火热之中,重在体现作者心系民生、忧虑百姓的情感。②《登岳阳楼》尾联写登上岳阳楼后,联想到北方的战争,将身世之悲与国家之忧结合,侧重于体现对国家时局、自己孤苦处境的感慨。

(2)统一之处:都表现了杜甫忧国优民的情怀。

17. 锦瑟无端五十弦 一弦一柱思华年 恩所加则思无因喜以谬赏 罚所及则思无因怒而滥刑 君不见沙场征战苦 至今犹忆李将军(但使龙城飞将在,不教胡马度阴山/玉靶角弓珠勒马,汉家将赐霍嫖姚)

18.B 19.使用比喻的修辞手法,将APC比喻为“小工匠”,将APC制造脂肪细胞比作“小工匠”建造“小屋”,写出了APC制造脂肪细胞的能力,生动而形象。 20.①更是健康隐患在悄然滋生(更带来了健康隐患)

②阻断LFR信号通路 21.示例:即使你换了一个年轻的身体,那些年老的“工匠”依然会按照自己的节奏,不断(或:继续)扩建你的“脂肪王国”。 22.①25岁,腹部APC活力不足,脂肪细胞少,以肌肉为主。

②35岁,APC活跃,制造新的脂肪细胞,腹部脂肪增多。

③45岁,APC进化为CP-A,能力更强大,腹部脂肪堆积。

23.略

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

中华文明之源在天文。《周易·乾·文言》:“见龙在田,天下文明。”“见龙在田”是因,“天下文明”是果。龙的原型是由二十八宿中的角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿组成的天象,龙为星象而回天运行,其位置的变化显示了时间的变化,古人据此观象授时,指导生产和生活。“见龙在田”是乾卦的九二爻辞,这是龙星角宿在太阳西没后从东方地平线上冒出的天象,民谚称为“龙抬头”,人们以此作为新的农作周期开始的标志。

龙的原型为星象,所以对比龙星,甲骨文、金文“龙”字的取象就可以找到答案(图1)。上古统治者观象授时,久之观象者便与其观测的龙星建立起固有的联系,龙也就成为天子和王权的象征。

文明的关键在“文”。唐代孔颖达注解《周易》,对“天下文明”的解释是“天下有文章而光明”,其中的“文章”意即“文彰”,古人所说的文明实际就是文德彰明。

甲骨文和金文的“文”字像人正立而特明其心(图2),其所暗示的文明观就是以文德修心,这是人区别于禽兽的根本标准。《礼记·曲礼上》:“鹦鹉能言,不离飞鸟。猩猩能言,不离禽兽。今人而无礼,虽能言,不亦禽兽之心乎?”中国古代思想家很早就认识到,人之所以区别于禽兽,关键就在以道德修心,所以汉字的“人”实际是通过其读音体现仁德的“仁”,也就是“仁者,人也”的思想。有德者为人,无德者为禽兽,这就是中华文明观的基本思考。

德的内涵很具体,西周金文就为德给出两个字的定义,即信与孝。从诚信观念发展的历史看,孝其实是信的延伸,因此道德的核心思想就是信。然而古人为什么萌生诚信的思想呢?这与观象授时不无关系。龙星的行天变化所对应的时间是长期稳定的,如果借助立表测影解决时间问题,则时间周期的精确性将更为持久。古人测到,夏至正午的影长是全年最短的,而经过365天,夏至还会重新回归。这种情况在上千年的测影实践中都不曾改变,由此,人们逐渐萌生了“至信如时”的思考:人和时间从无约定,但其却如期而至,可见时间具有诚信的品德。进而,人们以“信”作为道德修养自身,形成文德,最终成就了文明。这就是“见龙在田,天下文明”所表达的天文作为文明之源的因果逻辑。

古人通过观象授时完成道德体系的创建,这一历史可通过考古材料上溯到距今八千年前,湖北秭归东门头发现了这一时期的测影碑表。山西襄汾陶寺发现了夏代早期槷表及一整套测影仪具。没有持续不断的观象授时就不可能产生文德,也就不会产生文明。因此,早期测影仪具的发现为中华文明起源的探索提供了坚实物证。

(摘编自冯时《探源溯流:从文字起源认识中华文明》)

材料二:

距今1万多年,稻作和粟作农业在南、北方分别起源。距今8000年左右,南稻北粟两大农业体系初步形成。距今约6000年,南、北方都已是典型的农业社会。中国有着广大的适合发展农业的地理空间和自然环境,加上其特有的二元农业体系,能够最大程度保障食物供给的稳定性,奠定了中华文明起源和形成的坚实基础。

发展农业最需要精准的农时,这只有观测相当稳定的天象才能做到。比如民间谚语说“二月二,龙抬头”,指的就是东方的龙角星在地平线升起的时刻,也是华北地区开始春耕播种的时节。“观象授时”在距今8000多年产生。河南舞阳贾湖遗址发现的一种一端双叉、一端有把手的骨器,类似汉代画像上伏羲女娲拿的天规,这很可能就是“观象授时”使用的“规矩”。“观象授时”自然会引发对天的崇拜信仰,以及向天地神灵的卜问。高庙白陶上还有一种八角星纹和圆形的复合图案,被认为寓意“天圆地方”宇宙观。令人称奇的是,在和高庙相距遥远的西辽河流域,同时出现了大口獠牙的“见首不见尾”的龙形象,暗示早在七八千年前中国大江南北已出现“一元”信仰或宇宙观。

发展农业还需要很稳定的社会,这样的社会在8000年前也已经出现了。黄河流域裴李岗文化、白家文化等有着土葬的“族葬”墓地,这在同时期的亚欧大陆其他地区罕见。这些墓葬将逝去的人深埋地下,装殓齐整、随葬物品,体现出对死者特别的关爱和敬重,表明已有了显著的祖先崇拜观念。同一墓地分区分群、成排成列、秩序井然,可能体现同一氏族(宗族)的人群在亲疏关系、辈分大小等方面的秩序。同一墓地延续一二百年甚至数百年之久,说明族人对祖坟有着长久的记忆和坚守,也为后世子孙在这块地方长期耕种生活提供了正当理由和“合法性”。贾湖墓葬已有分化,墓主人基本都是成年男性,推测当时已出现祭祀首领和普通人之间的分化,可能已经进入到父系氏族社会。

距今8000年前,中国大部地区出现了秩序井然的社会和一定程度的社会分化,产生了较为先进复杂的思想观念和知识系统,包括宇宙观、伦理观、历史观,以及天文、数学知识等,这些思想观念和知识系统传承至今,构成中华文明的核心内涵。更进一步来说,当时中国大部地区文化已经初步交融联结为一个雏形的“早期中国文化圈”,有了文化上“早期中国”的萌芽。因此,8000年前已经迈开了中华文明起源的第一步。

(摘编自韩建业《中华文明的起源、形成及其长存之道》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“龙拾头”指龙星角宿在地平线升起的天象,也就是“见龙在田”,标志着新的农作周期开始,可以进行耕种。

B.汉字的字形和字音往往蕴含着古人的宇宙观和道德观,如“龙”字与天象的对应,“人”字与“仁”的谐音。

C.“至信如时”观念来自古人对天文的观察,人们发现时间周期是长期稳定的,于是认为时间具有诚信的品德。

D.同一墓地延续很长时间,一方面体现家族亲疏、辈分秩序的稳定,另一方面也为子孙占有这片土地提供“合法性”。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.“见龙在田,天下文明”,这句话体现了中华文明萌芽时期天文与人文之间的因果逻辑。

B.西周金文给“德”下的定义中不包含“仁”,因为“仁”从“信”中延伸出来的时间较晚。

C.从材料二可知,“观象授时”和南稻北粟农业体系基本同一时间形成,且产生原因相同。

D.我国8000年前已有了文化上“早期中国”的萌芽,其标志着中华民族的核心内涵已经形成。

3.下列对两则材料论述和说明的分析,不正确的一项是( )

A.材料一和材料二都使用“龙抬头”的说法论述各自的内容,也都通过民间谚语增加了作品的通俗性。

B.材料一引用《周易》《礼记》中的话语,说明了“文”与“文德”的关系,体现对中华文明观的基本思考。

C.材料二首先论述我国农业体系形成的背景,然后强调这种农业体系对农时和社会的影响,最后一段总结全文。

D.两则材料都借用考古学的成果支撑所论述的观点,以坚实的物证证明观点的正确性,增加了文本的说服力。

4.华夏儿女被称为“龙的传人”,这种说法有何依据?请结合材料简要分析。

5.“观象授时”指通过观测天象运转以确定时间,这种方式在中国文明的形成和发展中具有怎样的意义?请根据材料简要说明。

阅读下面的文字,完成小题。

我在稻城看太阳

陈彦

有人说一生至少应该去一次稻城亚丁,我去了。九十多年前,一个叫约瑟夫·洛克的奥地利人,踏入了这片人迹罕至的秘境,并最早以图片和文字的形式,将这里的绝美风景与人情,介绍给了世界。随之,一个叫詹姆斯·希尔顿的英国作家,根据这些深深震撼了他的地理人文图片,创作了一部叫《消失的地平线》的长篇小说。那时二战已拉开帷幕,这场战争让小说获得了空前的好评。人们都希望找到自己的“香格里拉”,也就是逃避战乱的“世外桃源”。我的稻城亚丁之行,就与这本小说相伴。我以为它是一部被当今喧嚣世界严重遮蔽的人类经典之作,这个故事的特殊建构,对人类生存法则与繁复的精神向度,都具有超凡脱俗的深远洞见。

到这里来,一切都是新鲜而奇妙的。飞机一降落,你就拥袍了一个世界第一。稻城机场是世界上海拔最高的民用机场,4411米。然后,我就被再次带入一个奇迹般的世界,人类13万~23万年前在此开展生活的“皮洛遗址”。一个叫皮洛的村子,在这里已发掘出数十万年前人们使用过的石斧和薄刃斧等石器7000余件。抚摸着这些远古大地上由人的智慧打磨出的“利器”,似乎在复活着一组组缓慢演进的人与自然抗争的群像,从这些薄口、尖锐的石斧还有敲击石器上,甚至能感受到他们生命肌腱的韧性与力道。专家讲,皮洛遗址的发现,否定了“东方早期人类文化落后于西方”的观点。而我更震撼的是人类征服高海拔极端环境的能力。天地如此之大,我们的祖先怎么会攀爬到这么高的地方来讨生活,难道也是在寻访他们那个时代的“香格里拉”吗?

只有到了亚丁,我才构建起属于一个作家对20万年前后稻城人类活动的想象,兴许是对太阳的依恋与崇拜,让他们奔向离太阳更近的地方。在这里见到的太阳和沐浴到的阳光,明显更加炽烈与耀眼。我抵达亚丁最高山脉的雪际线时,才刚入秋,北国的树木还在顽强地喷吐着最后一点墨绿,而雪山之下的万千草木,已自我蝶变为金色、红色、紫色、赭石色……并自由发挥着想象力,毅然决然地终止了人类想用画笔去囊括大自然的野心。这些色泽不仅泼向天空,也倾覆进河湖,让满满当当盛着绿宝石般的海子与河流,分不清是现实还是魔幻,色彩炸裂而惊艳无比。由此我想,我们的祖先是奔着太阳也是奔着美而来的。

光明是地球维持生机的本源,而一切光明来自太阳。美是光明的产物,所有对太阳的崇拜,都来自对光明的渴望。我臆断20万年前的古人,大致是因太阳而来,而今天的天文学家,也在稻城建起了世界上最独特的“圆环阵太阳射电成像望远镜”。它可以对太阳爆发的所有活动进行连续性成像观测,让人类对神秘的太阳有一种从“神”到“器”的把握。古希腊有个哲学家叫阿那克萨戈拉,他称太阳不是神,不过是一团火球。这个把太阳当物不当神看的哲学家,因此遭到了“大不敬”的流放处置。阿那克萨戈拉是想把“神”变成“器”,可太阳实际是地球的130万倍,应该说比我们认知的任何“神”都更神奇无限,只有这个现代“圆环阵望远镜”才能让太阳回到“器识”的形态。我们在稻城看太阳,一下便有了神性、自然与科学的三个维度。

而稻城还有更“疯狂”的存在,在4410米的地方,还建成了一个世界海拔最高的“拉索”宇宙线观测站。数千个不同类型的探测器紧密而有序地排列在这里。科学家在不断地向我们科普:宇宙线是来自外太空的高能粒子流,穿越大气层后,会对地球的辐射环境产生重要影响,也就是说他们要研究的不仅是遥远深空的秘密,也有人类现实存在的诸多灾难问题。仅从美学角度看,“拉索”数千个神秘的“土堆”与“宝盒”,与稻城山间、湖畔堆起来的那些“石阵”,神秘呼应着。无处不在的石头“朵帮”,是藏民“禳灾镇邪”之砌垒。而探索宇宙起源的“拉索千般神器”,正以“海拔最高”“规模最大”“灵敏度最强”的诸多世界之最,宣示着中国在这个领域的国际前沿地位。许多知名科学家要解决的是宇宙从哪里来、将演化到哪里去的问题。他们让本来就十分神秘的稻城,有了更加神秘浪漫的色彩。

从23万年前的皮洛遗址,到遥测太阳的“圆环阵”,再到“拉索千般神器”,我们似乎游历了人类和宇宙延绵不绝的历史,这里不仅有珍珠一样散落在平地与悬崖上的藏寨村落,更有无与伦比的自然山水。这是最美的“香格里拉”,这是有着诸多“世界第一”的中国稻城。难以想象在那个叫金珠的小镇上,我们喝着南美咖啡,看着奥地利人90多年前拍的稻城照片,聊着英国人写的稻城小说,再在太阳的照射中,听天文学家讲述自人类仰望星空以来,直到今天才逐渐确切的一些天文数据。在这里,新近观测到一颗20万年前爆炸的巨星,终于以光速把爆炸瞬间的光谱传递到地球上来了。相信20万年前的同一时刻,稻城也有人曾向深空投去恐惧而敬畏的一瞥。我平生第一次于太阳直射的同时披上了漫天飞舞的雪花盛装。我一边看太阳,一边品尝着飘落在嘴边的雪片,遐思像阳光芒刺一样射向远方,一切认知都在升维,这个奇幻、美妙而又现实的稻城!

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解与分析,正确的一项是( )

A.约瑟夫·洛克在这片秘境拍摄的图片以及詹姆斯·希尔顿的小说《消失的地平线》,体现了他们对亚丁文化价值的深远洞见。

B.“雪山之下的万千草木…终止了人类想用画笔去囊括大自然的野心”,这句话高度赞美亚丁色彩的丰富和惊艳。

C.古希腊哲学家阿那克萨戈拉想将太阳从“神”变为“器”,但因技术条件的限制,阿那克萨戈拉未能取得成功。

D.从皮洛遗址到“圆环阵”,再到“拉索千般神器”,它们证明着东方早期人类文化比西方先进,也宣示了中国科技在此领域的前沿地位。

7.下列对文本艺术特色的分析和鉴赏,不正确的一项是( )

A.结尾的“奇幻、美妙而又现实”与前文的“新鲜而奇妙”相呼应,“我”对稻城的感受不断丰富,也不断深化着。

B.文中有多处对20万年前古人的想象,从中可以感受到他们对大自然的抗争,以及他们对光明和美的追求。

C.文本通过将“拉索”数千个探测器与稻城山间、湖畔的“石阵”进行对比,展现了现代科技与古老文化的碰撞。

D.结尾将文中的主要事件串联在一起,既是对全文的总结,也将古今中外的人与事置于共同的情境之中。

8.本文主要写稻城的太阳,结尾为什么要写漫天飞舞的雪花?请简要分析。

9.怎样理解“我们在稻城看太阳,一下便有了神性、自然与科学的三个维度”这句话?请结合全文简要说明。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

古人云:“千载一圣,犹旦暮也;五百年一贤,犹比膊也。”言圣贤之难得,疏阔如此。倘遭明达君子,安可不攀附景仰之乎?吾生于乱世,长于戎马,流离播越①,闻见已多,所值名贤,未尝不心醉魂迷向慕之也。人在年少,神情未定,所与款狎,熏渍陶染,言笑举动,无心于学,潜移暗化,自然似之,何况操履艺能,较明易习者也?墨子悲于染丝,是之谓矣。君子必慎交游焉。孔子曰:“无友不知己者。”颜、闵之徒,何可世得!但优于我,便足贵之。

世人多蔽,贵耳贱目,重遥轻近。少长周旋②,如有贤哲,每相狎侮,不加礼敬;他乡异县,微藉风声,延颈企踵,甚于饥渴。校其长短,核其精粗,或彼不能如此矣,所以鲁人谓孔子为东家丘。昔虞国宫之奇,少长于君,君狎之,不纳其谏,以至亡国,不可不留心也!

梁孝元前在荆州,有丁觇者,洪亭民耳,颇善属文,殊工草、隶,孝元书记,一皆使之。军府轻贱,耻令子弟以为楷法。时云:“丁君十纸,不敌王褒数字。”吾雅爱其手迹,常所宝持。孝元尝遣典签惠编送文章示萧祭酒,祭酒问云:“君王比赐书翰,及写诗笔,殊为佳手,姓名为谁?那得都无声问?”编以实答。子云叹曰:“此人后生无比,遂不为世所称,亦是奇事。”于是闻者稍复刮目。稍仕至尚书仪曹郎,末为晋安王侍读,随王东下。及西台陷殁,简牍湮散,丁亦寻卒于扬州。前所轻者,后思一纸,不可得矣。

侯景初入建业台门虽闭公私草扰各不自全。太子左卫牵羊侃坐东校门,部分经略,一宿皆办,遂得百余日抗拒凶逆。于时,城内四万许人,王公朝士,不下一百,便是恃侃一人安之,其相去如此。

齐文宣帝即位数年,便沉湎纵恣,略无纲纪,尚能委政尚书令杨遵彦,内外清谧,朝野晏如,各得其所,物无异议,终天保之朝。遵彦后为孝昭所戮,刑政于是衰矣。斛律明月,齐朝折冲之臣,无罪被诛,将士解体,周人始有吞齐之志。此人用兵,岂止万夫之望而已哉!国之存亡,系其生死。

(节选自《颜氏家训·慕贤》)》

【注】①播越:流亡。②周旋:交往。

10.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

侯景初A入建业B台门C虽闭D公私E草扰F各G不自全。

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.贵,尊重、重视,与《孟子·尽心下》“民为贵,社稷次之”的“贵”意思不同。

B.于,介词,表比较,与《劝学》“而寒于水”的“于”意思和用法都相同。

C.一,全部、都,与《五石之瓠》“能不龟手一也”的“一”意思相同。

D.遂,于是,与《种树郭橐驼传》“遂而鸡豚”的“遂”意思和用法不相同。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.文章用孔子和墨子的相关言行,强调交友要谨慎,那些德行、才能高于自己的人是值得珍视、结交的人。

B.世人多有偏见,往往看重远方名人,而轻视身边的人才,这也是孔子身在鲁地,而被鲁人称为“东家丘”的原因。

C.时人认为丁觇的十张书法比不上王褒的几个字,但萧子云认为丁觇的书法写得好是件奇事,之后丁觇才逐渐被重视。

D.齐文宣帝即位数年后几乎毫无法度纲纪,但幸运的是他把政务交给杨遵彦处理,后杨遵彦被杀,齐国开始衰败。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)倘遭明达君子,安可不攀附景仰之乎?

(2)军府轻贱,耻令子弟以为楷法。

14.作者为何主张“慕贤”?请简要说明。

三、古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成小题。

又呈吴郎①

杜甫

堂前扑枣任西邻,无食无儿一妇人。

不为困穷宁有此?只缘恐惧转须亲。

即防②远客虽多事③,便插疏篱却甚真。

已诉征求贫到骨,正思戎马泪盈巾。

【注】①杜甫漂泊到夔州,住在一所草堂里,后来,杜甫把草堂让给一位吴姓亲戚,就是本诗中的吴郎。吴郎一来便在草堂周围插上篱笆,防止邻居妇人来打枣。②防:提防,心存戒备。主语是寡妇。③多事:指多心。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.对于妇人打枣,杜甫听之任之,吴郎却在周围插上篱笆,杜甫在诗中委婉地表达了对转让草堂的后悔。

B.“不为困穷宁有此”使用反问语气,表达了对“无食无儿”的妇人的同情,也为下文情感进一步深化作铺垫。

C.杜甫善于设身处地为人着想,他想着妇人对远客恐惧而充满防备心理,希望吴郎亲近妇人,解除她的疑虑。

D.本诗语言看似随意,却包含着深层的逻辑,妇人打枣是因为困穷,而困穷的原因是官吏的征求素取。

16.本诗尾句“正思戎马泪盈巾”和《登岳阳楼》尾联“戎马关山北,凭轩涕泗流”所表达的情感侧重点虽不同,却又有统一之处。请结合两首诗歌,谈谈你对此的理解。

四、名篇名句默写

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《锦瑟》中以锦瑟起兴,引起对往事的追忆的句子是“ , ”。

(2)诸葛亮《出师表》说“陟罚臧否,不宜异同”,魏征《谏太宗十思疏》中“ , ”两句表达了同样的意思。

(3)名将对保家卫国起到了非常重要的作用,古诗词中也有很多提到名将的诗句,如“ , ”。

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成小题。

曾经坚挺的六块腹肌,渐渐被柔软的“游泳圈”取代,这不仅仅是外观上的改变, ① 。腹部脂肪,这个看似无害的“赘肉”,实则正加速着我们的衰老进程,并悄然增加患糖尿病、心脏病等慢性疾病的风险。那么,随着年龄增长,我们的腹部为什么会变得如此肥胖呢?

原来,在脂肪组织中,隐藏着一群特殊的“小工匠”——脂肪细胞祖细胞(APC),它们负责制造新的脂肪细胞。岁月流逝,这些“小工匠”却仿佛被注入了新活力,开始在我们腹部周围疯狂建造“脂肪小屋”。

科学家在小鼠实验中发现,老年小鼠的APC比年轻小鼠的更活跃,能够制造出更多的脂肪细胞,即使移植到年轻小鼠体内也是如此。这就好比,你即使换了一个年轻的身体,那些年老的“工匠”依然会按照自己的节奏,不断地继续扩建你的“脂肪王国”。

更令人惊讶的是,随着年龄的增长,APC还会进化成一种更为强大的“超级工匠”——年龄特异性定型前脂肪细胞(CP-A)。这些“超级工匠”在中年时开始大量出现,它们不仅制造脂肪细胞的能力更强,而且数量也远远超过普通APC。这就解释了为什么在中年时,即使体重没有明显增加,腰围却会悄悄变大。

那么,是什么驱使这些“超级工匠”如此疯狂呢?原来,一种名为白血病抑制因子受体(LFR)的信号通路,在其中扮演了关键角色。它就像一把钥匙,打开了CP-A的“增殖之门”,让它们不断进化成脂肪细胞,最终导致我们的腹部脂肪堆积。

这项研究不仅让我们对腹部脂肪的增加有了更深入的了解,也为未来治疗提供了新思路。或许有一天,我们能够通过 ② 或清除APC或CP-A,来防止与年龄相关的肥胖问题,并重新拥有健康体态和长寿生活。

18.文中加点词语的引号,与其他三项作用不同的一项是( )

A.“游泳圈” B.“赘肉” C.“脂肪小屋” D.“增殖之门”

19.文中“小工匠”一词使用贴切,请简要分析其表达效果。

20.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

21.文中画波浪线的句子有两处语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,可少量增删词语,不得改变原意。

22.下图是一男子体型变化示意图,请结合以上文本内容,简要概括不同年龄阶段腹部形状形成的原因。要求:信息完整,语言科学,每点不超过25个字。

六、作文

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

个人的成长、科技的发展、社会的进步,都会有遗憾之处,其实,从另一个角度看,遗憾也是一种蓄势。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.D 2.A 3.C 4.①中国古人通过观测“见龙在田”等天象确定农时,指导生产和生活。

②上古统治者与龙建立起固有的联系,龙是天子和王权的象征,华夏儿女在以“龙”为代表的统治者的教化下繁衍至今。

③“龙”是国家大一统的象征,高庙以及和高庙相距遥远的西辽河流域,都出现“龙”的形象,暗示在中国早已出现“一元”的信仰或宇宙观。 5.①中国是典型的农业社会,古人通过观测“见龙在田”等天象确定农时,形成与天象密切相关的生产生活传统,为农业的发展和农业文明的形成提供了保障。

②通过观象授时,萌生了诚信的思想,延伸为孝等传统美德,完成了中国道德体系的创建。

③观象授时引发古人对天的崇拜信仰,形成了最初的宇宙观,成为中华文明核心内涵的一部分。

6.B 7.C 8.①营造神秘而浪漫的氛围。此处写阳光下的雪花,写出了自然景观的神奇,也营造了神秘浪漫的氛围,突出稻城神奇、美妙的特征。

②体现“我”认知的升维。“我”平生第一次于太阳直射的同时看到漫天飞舞的雪花,打破了“我”常规的认知,由此引出“我”的“一切认知都在升维”。 9.①神性维度,所有对太阳的崇拜,都来自对光明的渴望,在将太阳作为“器”之前,人们将其作为“神”的存在。

②自然维度,在稻城见到的太阳和沐浴到的阳光,更加炽烈、耀眼,这里是最美的“香格里拉”,有着优美的自然环境,是美丽、和平生活的象征。

③科学维度,稻城的圆环阵太阳射电成像望远镜、“拉索”宇宙线观测站都代表着人类对宇宙的深层追问与探寻。

10.BDF 11.C 12.C 13.(1)假如遇上贤明通达的君子,怎能不依附(亲附)敬仰他呢?

(2)军府里的人轻贱(轻视)他,以让子弟们把他的书法作为典范为耻。 14.①圣贤之人稀少,一旦错过,难以再次出现。

②与贤人交往,能在潜移默化中使情操品德受到熏染。

③圣贤之人的生死,关系到国家命运的存亡。

15.A 16.(1)情感侧重点:①本诗尾句指出“妇人”穷困的社会根源,社会的动荡不安使人民生活在水深火热之中,重在体现作者心系民生、忧虑百姓的情感。②《登岳阳楼》尾联写登上岳阳楼后,联想到北方的战争,将身世之悲与国家之忧结合,侧重于体现对国家时局、自己孤苦处境的感慨。

(2)统一之处:都表现了杜甫忧国优民的情怀。

17. 锦瑟无端五十弦 一弦一柱思华年 恩所加则思无因喜以谬赏 罚所及则思无因怒而滥刑 君不见沙场征战苦 至今犹忆李将军(但使龙城飞将在,不教胡马度阴山/玉靶角弓珠勒马,汉家将赐霍嫖姚)

18.B 19.使用比喻的修辞手法,将APC比喻为“小工匠”,将APC制造脂肪细胞比作“小工匠”建造“小屋”,写出了APC制造脂肪细胞的能力,生动而形象。 20.①更是健康隐患在悄然滋生(更带来了健康隐患)

②阻断LFR信号通路 21.示例:即使你换了一个年轻的身体,那些年老的“工匠”依然会按照自己的节奏,不断(或:继续)扩建你的“脂肪王国”。 22.①25岁,腹部APC活力不足,脂肪细胞少,以肌肉为主。

②35岁,APC活跃,制造新的脂肪细胞,腹部脂肪增多。

③45岁,APC进化为CP-A,能力更强大,腹部脂肪堆积。

23.略

同课章节目录