1.3影响种群数量变化的因素__高二生物学人教版(2019)选择性必修二同步课时作业(有解析)

文档属性

| 名称 | 1.3影响种群数量变化的因素__高二生物学人教版(2019)选择性必修二同步课时作业(有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 254.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-05 10:51:31 | ||

图片预览

文档简介

1.3影响种群数量变化的因素——高二生物学人教版(2019)选择性必修二课时优化训练

1.一些兽类具有领域行为,动物个体或家庭通过划分地盘把种群占有的空间、资源分配给成员,领域空间的大小与机体的能量需求、成员数量等有关。繁殖季雄性会驱逐同性,独占并保卫自己的领地。下列叙述错误的是( )

A.领域行为可以通过降低种内竞争来保证种群数量

B.领域行为可以通过影响出生率影响种群数量变化

C.领域行为与空间、资源数量有关,属于密度制约因素

D.与草食动物相比,同等体重的肉食动物个体占据的领域空间更小

2.农业生产中有许多与虫害相关的谚语,如①防荒又防旱,小心蝗虫来捣乱;②要得花生好,经常薅草草;③除虫没有巧,第一动手早,春天杀一个,强过秋天杀万条;④草是虫的窝,无草不生虫。下列说法错误的是( )

A.①中干旱是影响东亚飞蝗种群密度的非密度制约因素

B.③中“动手”的最佳时间为害虫种群数量达到K/2时

C.②中的措施可以通过改变种间竞争关系,使花生获得更多的资源

D.④中害虫的种群密度可能与草的种群密度呈正相关

3.某地区蝗虫在秋季产卵后死亡,以卵越冬。某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降。对蝗虫种群密度下降的合理解释是( )

A.密度制约因素导致出生率下降

B.密度制约因素导致死亡率上升

C.非密度制约因素导致出生率下降

D.非密度制约因素导致死亡率上升

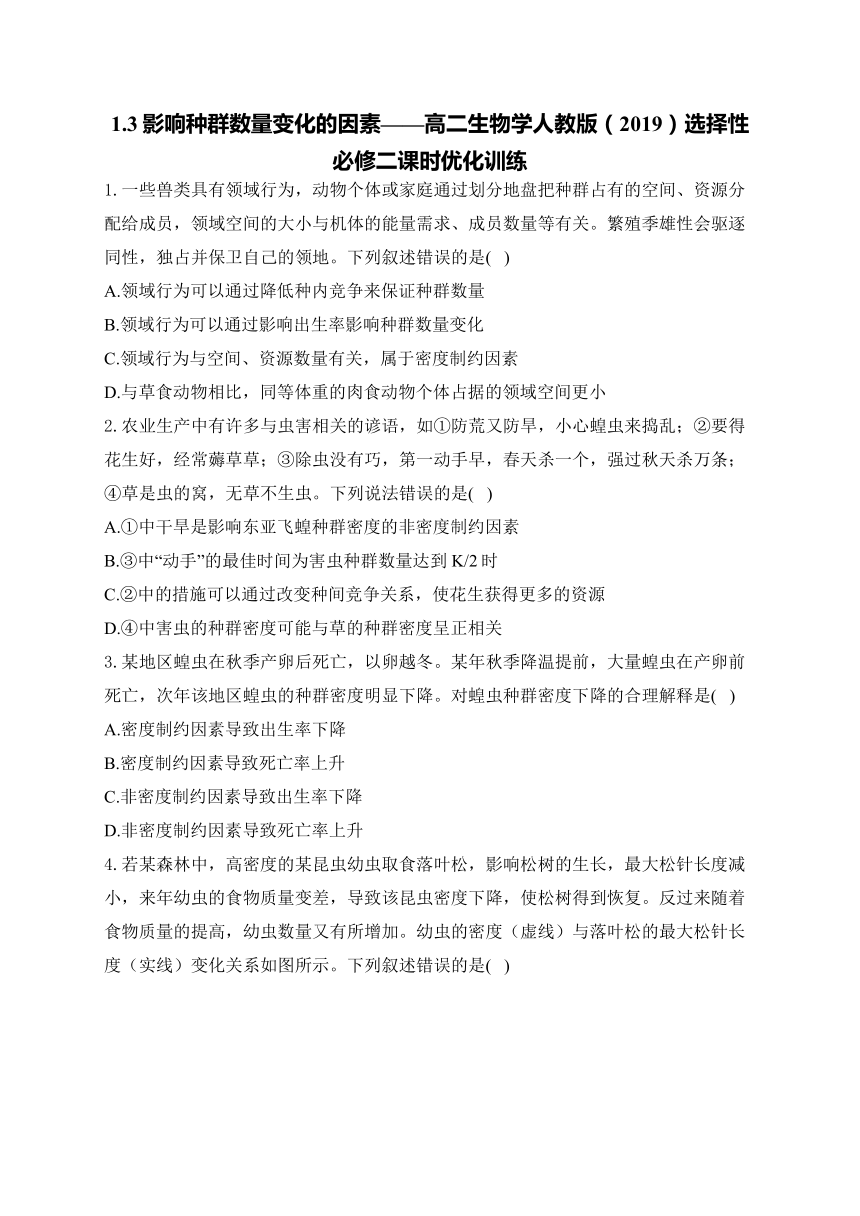

4.若某森林中,高密度的某昆虫幼虫取食落叶松,影响松树的生长,最大松针长度减小,来年幼虫的食物质量变差,导致该昆虫密度下降,使松树得到恢复。反过来随着食物质量的提高,幼虫数量又有所增加。幼虫的密度(虚线)与落叶松的最大松针长度(实线)变化关系如图所示。下列叙述错误的是( )

A.该昆虫幼虫的种群数量呈周期性波动

B.食物是该昆虫幼虫种群数量的密度制约因素

C.该昆虫幼虫与落叶松处于同一捕食食物链中的不同环节

D.该昆虫幼虫环境容纳量的主要影响因素是落叶松的种群数量

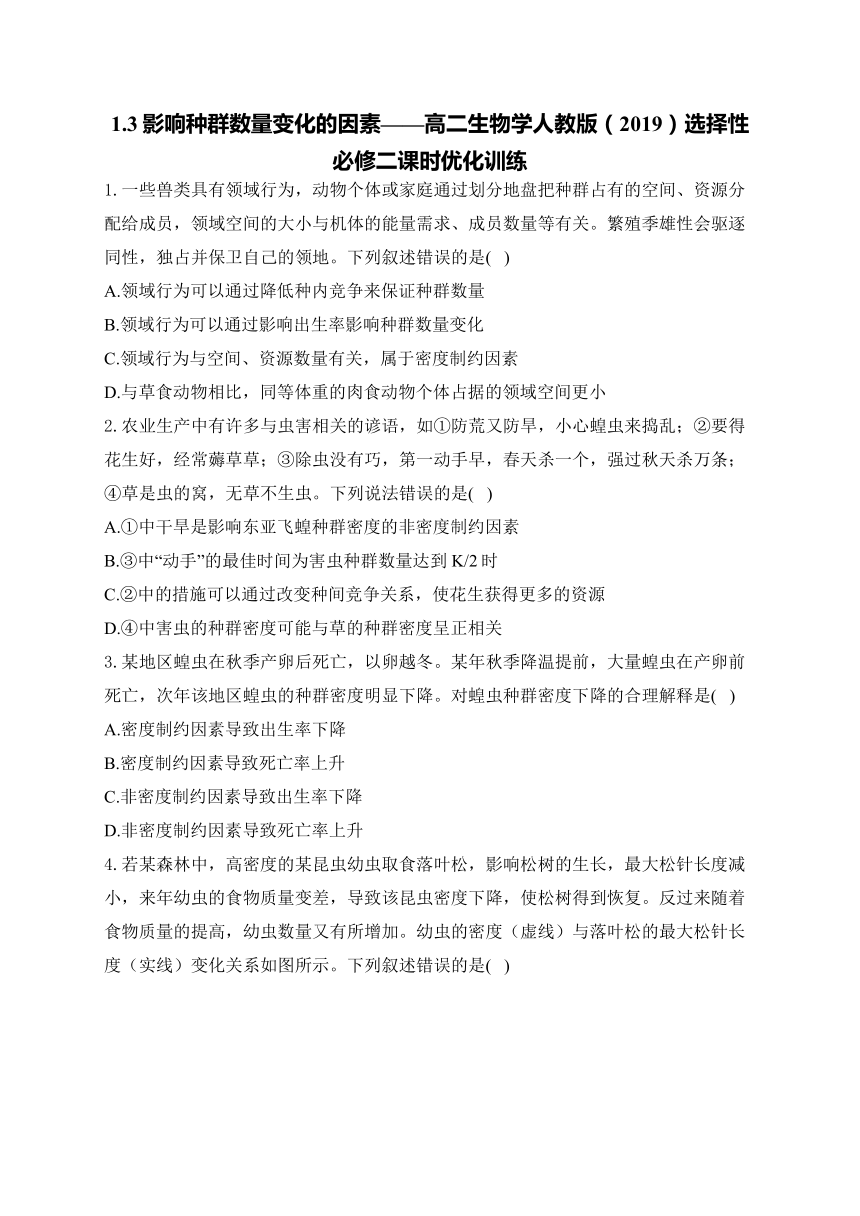

5.红外相机技术相对于传统野生动物调查而言,不易受天气和地形等环境因素的限制,能够昼夜连续工作且无需人在场操作。下图为科研人员利用红外相机技术对某地动物的调查,兽类的物种数量随时间的变化结果。以下有关红外相机调查动物种群的描述错误的是( )

A.安装相机要将其牢固的捆绑在树干上,相机的安装高度会影响调查结果

B.与传统的标记重捕法相比,红外相机调查法具有观察周期短对动物影响小的优势

C.红外相机位点要能够随机均匀的分布在调查区域,优先选择有动物活动痕迹的地方

D.红外相机可收集大量野生动物影像资料分析,结果显示兽类种数在前30天增加明显

6.生态学巨匠马世骏在国内的生态学研究是从蝗灾的防治开始的,他运用“改治结合、根除蝗害”的战略,一方面通过化学防治和生物防治来降低蝗虫密度,另一方面改造飞蝗发生区,如通过控制发生区水位等调节气候的措施来降低蝗虫密度。下列相关说法错误的是( )

A.控制发生区水位可通过影响蝗虫的出生率来防治蝗灾

B.调查草原上幼期蝗虫的种群密度,一般采用样方法

C.在蝗虫种群达到K值时使用化学药剂处理可杀死更多的蝗虫,防治效果最好

D.人们利用鸡鸭捕食蝗虫,提高了蝗虫的死亡率,这种防治方法属于生物防治

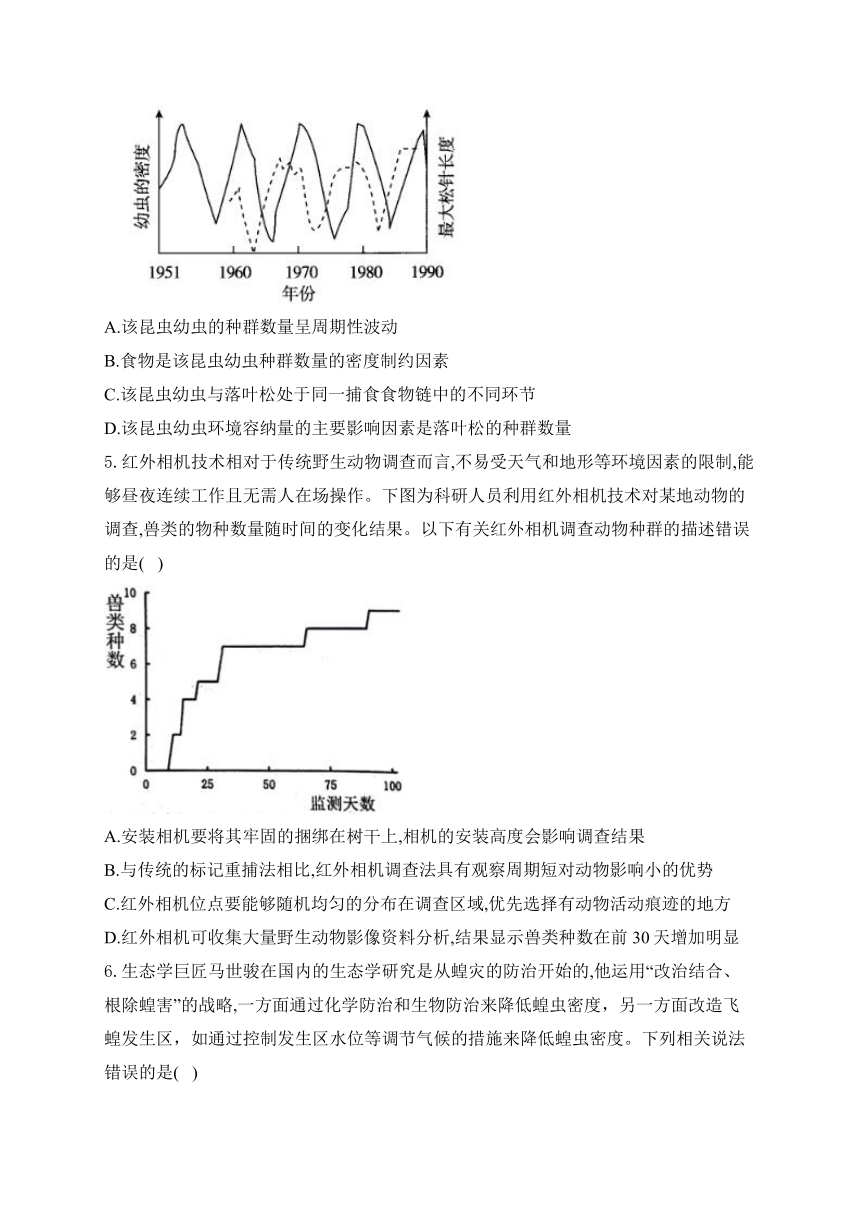

7.西双版纳野象谷分布着野生亚洲象。某研究小组将拍摄到的野生亚洲象影像资料整理后,对该种群的数量进行分析,计算其L值(L值=当年末种群数量/前一年末种群数量),结果如图所示。下列相关叙述或推测错误的是( )

A.第6年,种群L值剧烈波动可能是统计误差造成的

B.第19年,亚洲象的种群数量达到了K值,随后会下降

C.第5年和第7年的亚洲象种群数量可能是相等的

D.资源充裕使亚洲象的种群数量在20年间缓慢增加

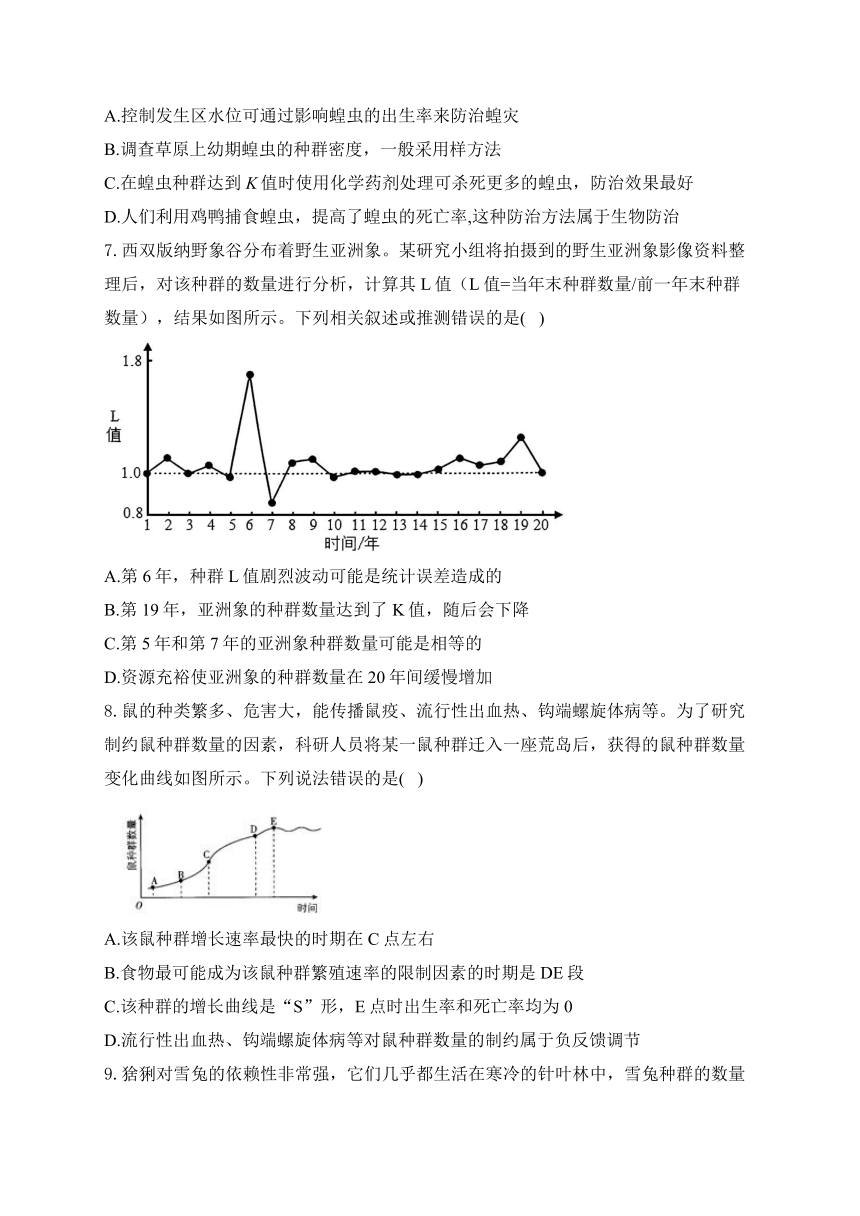

8.鼠的种类繁多、危害大,能传播鼠疫、流行性出血热、钩端螺旋体病等。为了研究制约鼠种群数量的因素,科研人员将某一鼠种群迁入一座荒岛后,获得的鼠种群数量变化曲线如图所示。下列说法错误的是( )

A.该鼠种群增长速率最快的时期在C点左右

B.食物最可能成为该鼠种群繁殖速率的限制因素的时期是DE段

C.该种群的增长曲线是“S”形,E点时出生率和死亡率均为0

D.流行性出血热、钩端螺旋体病等对鼠种群数量的制约属于负反馈调节

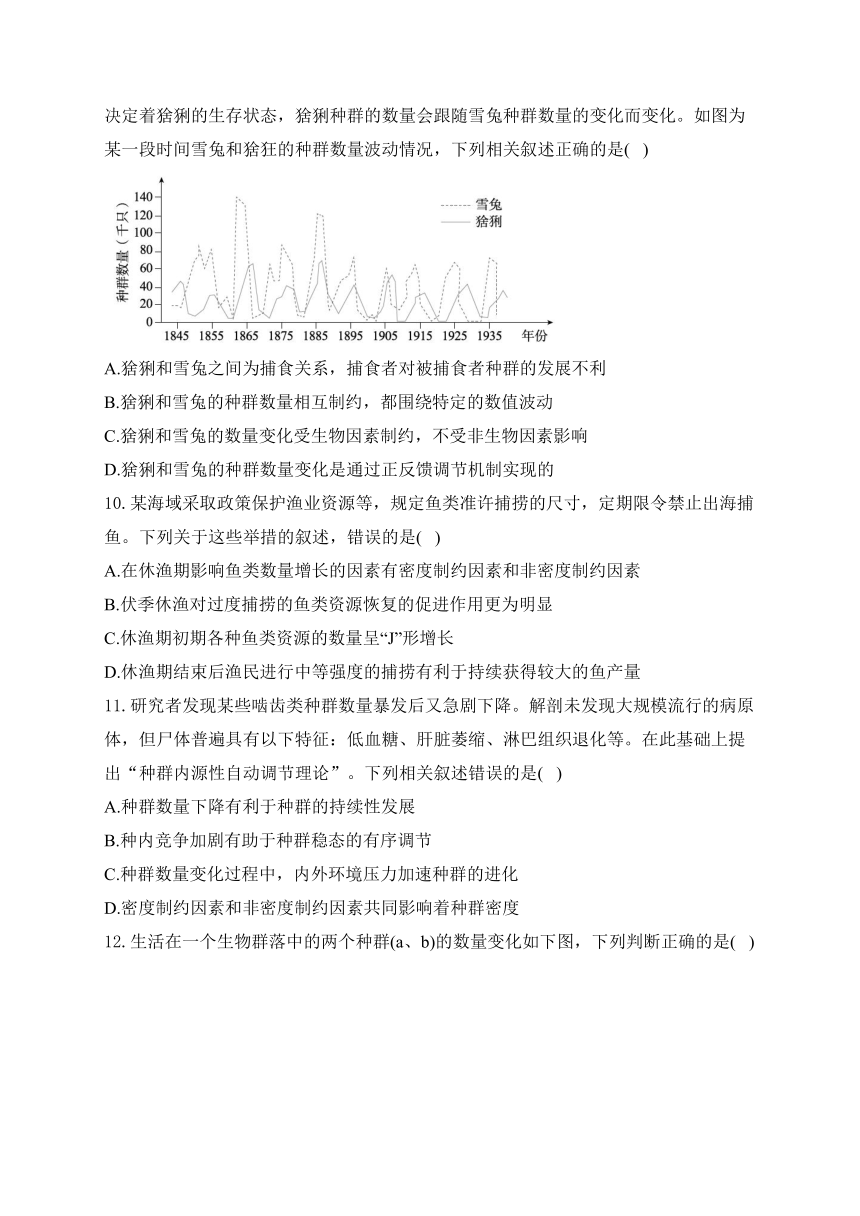

9.猞猁对雪兔的依赖性非常强,它们几乎都生活在寒冷的针叶林中,雪兔种群的数量决定着猞猁的生存状态,猞猁种群的数量会跟随雪兔种群数量的变化而变化。如图为某一段时间雪兔和猞狂的种群数量波动情况,下列相关叙述正确的是( )

A.猞猁和雪兔之间为捕食关系,捕食者对被捕食者种群的发展不利

B.猞猁和雪兔的种群数量相互制约,都围绕特定的数值波动

C.猞猁和雪兔的数量变化受生物因素制约,不受非生物因素影响

D.猞猁和雪兔的种群数量变化是通过正反馈调节机制实现的

10.某海域采取政策保护渔业资源等,规定鱼类准许捕捞的尺寸,定期限令禁止出海捕鱼。下列关于这些举措的叙述,错误的是( )

A.在休渔期影响鱼类数量增长的因素有密度制约因素和非密度制约因素

B.伏季休渔对过度捕捞的鱼类资源恢复的促进作用更为明显

C.休渔期初期各种鱼类资源的数量呈“J”形增长

D.休渔期结束后渔民进行中等强度的捕捞有利于持续获得较大的鱼产量

11.研究者发现某些啮齿类种群数量暴发后又急剧下降。解剖未发现大规模流行的病原体,但尸体普遍具有以下特征:低血糖、肝脏萎缩、淋巴组织退化等。在此基础上提出“种群内源性自动调节理论”。下列相关叙述错误的是( )

A.种群数量下降有利于种群的持续性发展

B.种内竞争加剧有助于种群稳态的有序调节

C.种群数量变化过程中,内外环境压力加速种群的进化

D.密度制约因素和非密度制约因素共同影响着种群密度

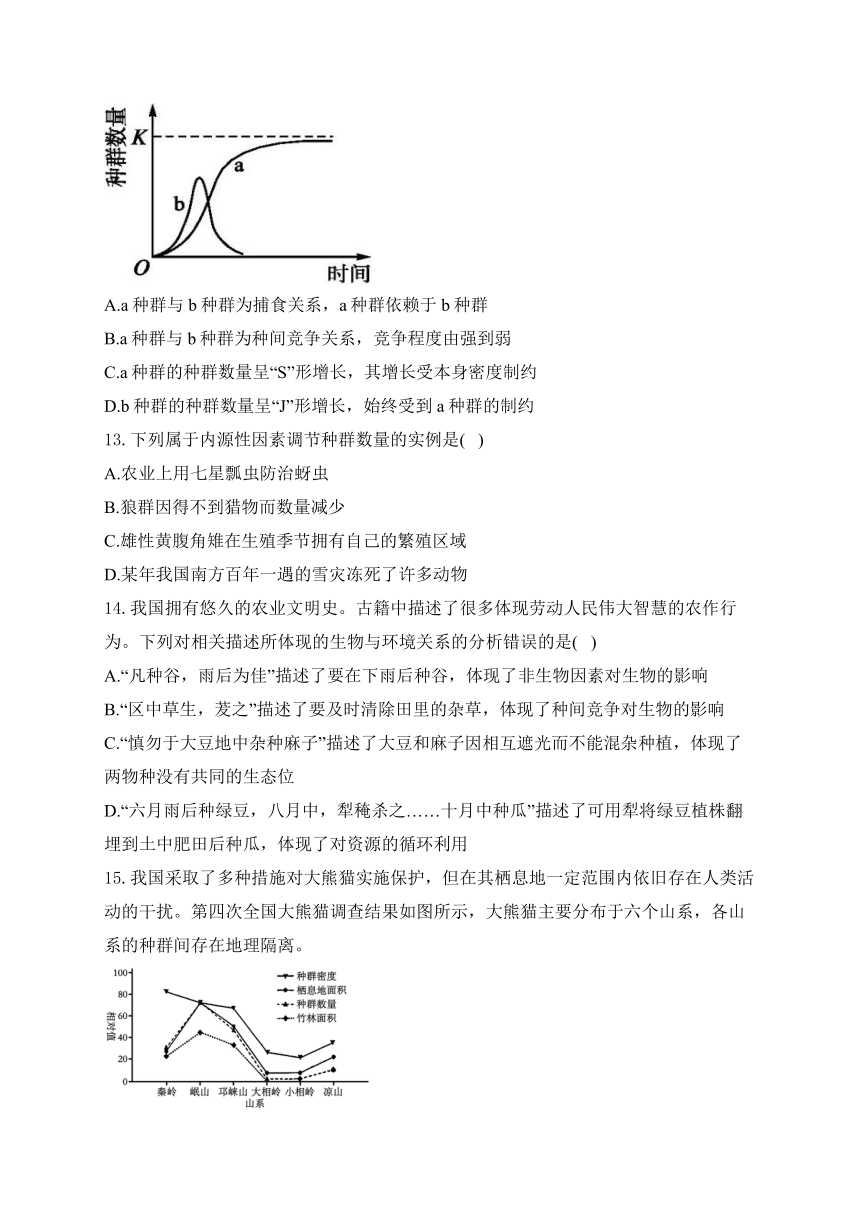

12.生活在一个生物群落中的两个种群(a、b)的数量变化如下图,下列判断正确的是( )

A.a种群与b种群为捕食关系,a种群依赖于b种群

B.a种群与b种群为种间竞争关系,竞争程度由强到弱

C.a种群的种群数量呈“S”形增长,其增长受本身密度制约

D.b种群的种群数量呈“J”形增长,始终受到a种群的制约

13.下列属于内源性因素调节种群数量的实例是( )

A.农业上用七星瓢虫防治蚜虫

B.狼群因得不到猎物而数量减少

C.雄性黄腹角雉在生殖季节拥有自己的繁殖区域

D.某年我国南方百年一遇的雪灾冻死了许多动物

14.我国拥有悠久的农业文明史。古籍中描述了很多体现劳动人民伟大智慧的农作行为。下列对相关描述所体现的生物与环境关系的分析错误的是( )

A.“凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,体现了非生物因素对生物的影响

B.“区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,体现了种间竞争对生物的影响

C.“慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,体现了两物种没有共同的生态位

D.“六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,体现了对资源的循环利用

15.我国采取了多种措施对大熊猫实施保护,但在其栖息地一定范围内依旧存在人类活动的干扰。第四次全国大熊猫调查结果如图所示,大熊猫主要分布于六个山系,各山系的种群间存在地理隔离。

回答下列问题:

(1)割竹挖笋和放牧使大熊猫食物资源减少,人和家畜属于影响大熊猫种群数量的__________因素。采矿和旅游开发等使大熊猫栖息地的部分森林转化为裸岩或草地,生态系统中消费者获得的总能量__________。森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这些功能属于生物多样性的__________价值。

(2)调查结果表明,大熊猫种群数量与____________________和__________呈正相关。天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大,且__________ 资源增多,提高了栖息地对大熊猫的环境容纳量。而旅游开发和路网扩张等使大熊猫栖息地丧失和__________导致大熊猫被分为33个局域种群,种群增长受限。

(3)综合分析,除了就地保护,另提出2条保护大熊猫的措施:____________________。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A、题意显示,一些兽类具有领域行为,动物个体或家庭通过划分地盘把种群占有的空间、资源分配给成员,领域空间的大小与机体的能量需求、成员数量等有关,据此推测领域行为可以通过降低种内竞争来保证种群数量,A正确;

B、出生率是决定种群数量变化的因素之一,因此,领域行为可以通过影响出生率影响种群数量变化,B正确;

C、领域行为与空间、资源数量有关,其对种群数量的影响与种群密度有关,属于密度制约因素,C正确;

D、与草食动物相比,同等体重的肉食动物个体占据的领域空间更大,因为肉食动物占据的营养级更高,增加同样体重比草食动物消耗的生产者更多,D错误。

故选D。

2.答案:B

解析:A、气温和干旱等气候因素以及地震、火灾等自然灾害,对种群的作用强度与该种群的密度无关称为非密度制约因素,因此①中干旱是影响东亚飞蝗种群密度的非密度制约因素,A正确;

B、在害虫种群数量达到K/2时,种群数量增长速率最大,③中“动手”时间应在种群数量达到K/2之前,越早越好,B错误;

C、草与花生之间存在种间竞争关系,经常除草可以减少草的竞争,使花生获得更多资源,C正确;

D、④中草为害虫提供栖息环境和食物条件,害虫的种群密度可能与草的种群密度呈正相关,D正确。

故选B。

3.答案:C

解析:气温对种群的作用强度与该种群的密度无关,因此被称为非密度制约因素;蝗虫原本就会在秋季死亡,降温使它们死亡前没有产生后代,导致出生率下降,所以C正确,ABD错误。

故选C。

4.答案:D

解析:A对,从图中分析可知,幼虫的种群数量呈周期性波动;B对,最大松针长度减小,来年幼虫的食物质量变差,导致该昆虫密度下降,说明食物是该昆虫幼虫种群数量的密度制约因素;C对,由题干信息可知,该昆虫幼虫取食落叶松,因此该昆虫幼虫和落叶松分别属于同一捕食食物链上的第二营养级和第一营养级;D错,由题中信息不能得知,该昆虫幼虫环境容纳量的主要影响因素是落叶松的种群数量。

5.答案:B

解析:A、安装相机时将其牢固捆绑在树干上是合理的操作,并且相机安装高度确实会影响调查结果,比如安装高度不同可能拍摄到的动物种类和数量会有差异,A正确;

B、红外相机具有可以代替科研人员长时间对被调查地区进行实时拍摄监测的优势,但红外相机调查的周期一般以若干个相机工作日(24h)计算,一般来说,该方法调查的周期较长,B错误;

C、红外相机位点应随机均匀分布在调查区域,优先选择有动物活动痕迹的地方,这样能更全面准确地调查动物种群情况,C正确;

D、红外相机可收集大量野生动物影像资料分析,从图中可以看出兽类种数在前30天增加明显,D正确。

6.答案:C

解析:干旱气候有利于蝗虫的繁殖和生长发育,通过控制发生区水位来调节气候从而影响蝗虫的出生率,进而达到防治蝗灾的目的,A正确;由于幼期蝗虫的活动能力弱,活动范围小,一般可以采用样方法调查其种群密度,B正确;在蝗虫种群数量达到K/2值之前进行防治效果最好,C错误;蝗虫成灾时,人们利用鸡鸭捕食蝗虫,提高了蝗虫的死亡率,这种防治方法属于生物防治,D正确。

7.答案:B

解析:A、亚洲象是大型动物,其生活的环境是热带雨林,研究者采用的调查方法是拍摄,可能因树木遮挡等原因导致第5年和第6年拍摄到的种群数量相差较大,A正确;

B、第19年的L值较大,第20年的L值显著下降,只能确定第18年到第19年间,亚洲象增加的数量较多,而第19年和第20年间,亚洲象增加的数量较少,无法确定种群数量是否达到K值,B错误;

C、第6年的L值较大,第7年的L值较低,只能说明第5年和第6年间增加的亚洲象较多,第6年和第7年间种群数量下降,因此第5年和第7年的数量可能相等,C正确;

D、由图可知,调查期间,亚洲象的L值总体上是稳中有升,这表明亚洲象的种群数量是在缓慢上升,可能是因为当地设立了自然保护区,使得它们的食物等资源充裕,D正确。

故选B。

8.答案:C

解析:由题图可知,该鼠种群数量增长呈“S”形,种群增长速率最快在K/2处,即在C点左右,A正确;DE段种群数量持续增加,E点达到最大,种内竞争加剧,故DE段食物最可能成为该鼠种群繁殖速率的限制因素,B正确;该种群的增长曲线是“S”形,E点时出生率和死亡率相等但不为0,C错误;鼠种群密度越大,流行病越容易传播,种群数量随之减少;种群数量减少后,流行病不容易传播,种群数量又会慢慢增加,故流行性出血热、钩端螺旋体病等对鼠种群数量的制约属于负反馈调节,D正确。

9.答案:B

解析:A、由曲线图可知,雪兔先增加先减少,为被捕食者;猞猁的数量变动与雪兔相近,但是有滞后性,表现为后增加后减少,为捕食者。猞猁和雪兔之间为捕食关系,捕食者对被捕食者种群的发展是有利的,A错误;BD、由于存在食物链草→雪兔→猞猁和生态系统的反馈调节,所以猞猁和雪兔种群数量存在的相关性表现在猞猁的数量增加导致雪兔减少,雪兔减少导致猞猁减少,两者相互制约使二者数量都围绕特定的数值波动,这种数量变化是通过负反馈调节机制实现的,B正确、D错误;C、猞猁和雪兔的数量变化除受生物因素制约,还会受到气候、食物、领域行为等非生物因素影响,C错误。故选B。

10.答案:C

解析:在休渔期影响鱼类数量增长的因素有密度制约因素(如食物和天敌等生物因素)和非密度制约因素(如气温等气候因素),A正确;伏季气温高,阳光充足,有利于海洋植物的生长,鱼类的食物充足,繁殖快,故B正确;由于食物和天敌的限制,休渔期初期各种鱼类资源的数量呈“S”形增长,C错误;中等强度的捕捞(捕捞量在K/2左右)有利于持续获得较太的鱼产量,D正确。

11.答案:A

解析:种群数量下降可能会导致种群衰退甚至灭亡,不利于种群的持续性发展,A错误;随着种群密度增加,种内竞争加剧,引起个体死亡、种群密度减小,故种内竞争加剧有助于种群稳态的有序调节,B正确;自然选择通过作用于个体的表型而起作用,种群数量变化过程中,内外环境压力加速种群的进化,C正确;一般来说,影响种群密度的因素包括密度制约因素(如竞争、捕食、寄生、传染病和种内调节等)和非密度制约因素(如温度、降水、风等气候因素,污染、环境的pH等环境因素),D正确。

12.答案:C

解析:根据题意,a种群随着时间的延续,种群数量在不断增加,达到值时趋于平衡,呈现出“S”型增长,其增长受本身密度的制约。b种群在前期不断增长,后期锐减,既不是“S”型、也不是“J”型增长。从曲线图可以看出开始时二者的数量同步增长了一段时间,而后种群数量减少直至为0,说明二者间竞争强度由弱到强。

13.答案:C

解析:内源性因素包括领域行为和内分泌等种群内部的影响因素。领域行为是指动物有选择地占据、保卫一定的空间,不允许同类其他个体进入这一空间的行为。雄性黄腹角雉在生殖季节拥有自己的繁殖区域属于领域行为。

14.答案:C

解析:A、“凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,说明种子的萌发需要水分,体现了非生物因素对生物的影响,A正确;

B、“区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,其目的是通过减弱种间竞争提高产量,体现了种间竞争对生物的影响,B正确;

C、“慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,说明两物种有共同的生态位,C错误;

D、“六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,该过程中通过微生物的作用将绿豆植株中的有机物分解成无机物进而起到肥田的作用,该过程体现了对资源的循环利用,D正确。

故选C。

15.答案:(1)生物/密度制约;减少;间接

(2)栖息地面积;竹林面积;食物;碎片化

(3)将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,有助于扩大大熊猫的遗传多样性;也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度,对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益

解析:(1)人和家畜会与大熊猫竞争食物资源,属于种间竞争关系,属于影响大熊猫种群数量的生物因素,因为对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的,也称为密度制约因素;采矿和旅游开发等导致森林面积减少,生态系统中生产者减少,固定的太阳能减少,因此生态系统中消费者获得的总能量减少;森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这属于调节生态系统的功能,属于间接价值。

(2)由图可知,与大熊猫种群数量曲线变化趋势一致的有栖息地面积和竹林面积,说明大熊猫种群数量与栖息地面积和竹林面积呈正相关;由图可知,竹林面积和栖息地面积与大熊猫种群数量呈正比,因此通过天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大和食物(竹林面积)资源增多,可提高栖息地对大熊猫的环境容纳量;根据题意,人类活动导致大熊猫被分为33个局域种群,说明人类活动导致大熊猫栖息地丧失和碎片化。

(3)对于保护大熊猫的措施,除了就地保护之外,还可以易地保护,如将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,这样可以避免栖息地破坏、人类干扰等问题,同时也有助于扩大大熊猫的遗传多样性。在新的栖息地,大熊猫可以获得更多的食物资源和生存空间,从而提高其生存和繁殖机会。也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度。对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益;还可利用人工授精技术增加大熊猫的出生率等等。

1.一些兽类具有领域行为,动物个体或家庭通过划分地盘把种群占有的空间、资源分配给成员,领域空间的大小与机体的能量需求、成员数量等有关。繁殖季雄性会驱逐同性,独占并保卫自己的领地。下列叙述错误的是( )

A.领域行为可以通过降低种内竞争来保证种群数量

B.领域行为可以通过影响出生率影响种群数量变化

C.领域行为与空间、资源数量有关,属于密度制约因素

D.与草食动物相比,同等体重的肉食动物个体占据的领域空间更小

2.农业生产中有许多与虫害相关的谚语,如①防荒又防旱,小心蝗虫来捣乱;②要得花生好,经常薅草草;③除虫没有巧,第一动手早,春天杀一个,强过秋天杀万条;④草是虫的窝,无草不生虫。下列说法错误的是( )

A.①中干旱是影响东亚飞蝗种群密度的非密度制约因素

B.③中“动手”的最佳时间为害虫种群数量达到K/2时

C.②中的措施可以通过改变种间竞争关系,使花生获得更多的资源

D.④中害虫的种群密度可能与草的种群密度呈正相关

3.某地区蝗虫在秋季产卵后死亡,以卵越冬。某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降。对蝗虫种群密度下降的合理解释是( )

A.密度制约因素导致出生率下降

B.密度制约因素导致死亡率上升

C.非密度制约因素导致出生率下降

D.非密度制约因素导致死亡率上升

4.若某森林中,高密度的某昆虫幼虫取食落叶松,影响松树的生长,最大松针长度减小,来年幼虫的食物质量变差,导致该昆虫密度下降,使松树得到恢复。反过来随着食物质量的提高,幼虫数量又有所增加。幼虫的密度(虚线)与落叶松的最大松针长度(实线)变化关系如图所示。下列叙述错误的是( )

A.该昆虫幼虫的种群数量呈周期性波动

B.食物是该昆虫幼虫种群数量的密度制约因素

C.该昆虫幼虫与落叶松处于同一捕食食物链中的不同环节

D.该昆虫幼虫环境容纳量的主要影响因素是落叶松的种群数量

5.红外相机技术相对于传统野生动物调查而言,不易受天气和地形等环境因素的限制,能够昼夜连续工作且无需人在场操作。下图为科研人员利用红外相机技术对某地动物的调查,兽类的物种数量随时间的变化结果。以下有关红外相机调查动物种群的描述错误的是( )

A.安装相机要将其牢固的捆绑在树干上,相机的安装高度会影响调查结果

B.与传统的标记重捕法相比,红外相机调查法具有观察周期短对动物影响小的优势

C.红外相机位点要能够随机均匀的分布在调查区域,优先选择有动物活动痕迹的地方

D.红外相机可收集大量野生动物影像资料分析,结果显示兽类种数在前30天增加明显

6.生态学巨匠马世骏在国内的生态学研究是从蝗灾的防治开始的,他运用“改治结合、根除蝗害”的战略,一方面通过化学防治和生物防治来降低蝗虫密度,另一方面改造飞蝗发生区,如通过控制发生区水位等调节气候的措施来降低蝗虫密度。下列相关说法错误的是( )

A.控制发生区水位可通过影响蝗虫的出生率来防治蝗灾

B.调查草原上幼期蝗虫的种群密度,一般采用样方法

C.在蝗虫种群达到K值时使用化学药剂处理可杀死更多的蝗虫,防治效果最好

D.人们利用鸡鸭捕食蝗虫,提高了蝗虫的死亡率,这种防治方法属于生物防治

7.西双版纳野象谷分布着野生亚洲象。某研究小组将拍摄到的野生亚洲象影像资料整理后,对该种群的数量进行分析,计算其L值(L值=当年末种群数量/前一年末种群数量),结果如图所示。下列相关叙述或推测错误的是( )

A.第6年,种群L值剧烈波动可能是统计误差造成的

B.第19年,亚洲象的种群数量达到了K值,随后会下降

C.第5年和第7年的亚洲象种群数量可能是相等的

D.资源充裕使亚洲象的种群数量在20年间缓慢增加

8.鼠的种类繁多、危害大,能传播鼠疫、流行性出血热、钩端螺旋体病等。为了研究制约鼠种群数量的因素,科研人员将某一鼠种群迁入一座荒岛后,获得的鼠种群数量变化曲线如图所示。下列说法错误的是( )

A.该鼠种群增长速率最快的时期在C点左右

B.食物最可能成为该鼠种群繁殖速率的限制因素的时期是DE段

C.该种群的增长曲线是“S”形,E点时出生率和死亡率均为0

D.流行性出血热、钩端螺旋体病等对鼠种群数量的制约属于负反馈调节

9.猞猁对雪兔的依赖性非常强,它们几乎都生活在寒冷的针叶林中,雪兔种群的数量决定着猞猁的生存状态,猞猁种群的数量会跟随雪兔种群数量的变化而变化。如图为某一段时间雪兔和猞狂的种群数量波动情况,下列相关叙述正确的是( )

A.猞猁和雪兔之间为捕食关系,捕食者对被捕食者种群的发展不利

B.猞猁和雪兔的种群数量相互制约,都围绕特定的数值波动

C.猞猁和雪兔的数量变化受生物因素制约,不受非生物因素影响

D.猞猁和雪兔的种群数量变化是通过正反馈调节机制实现的

10.某海域采取政策保护渔业资源等,规定鱼类准许捕捞的尺寸,定期限令禁止出海捕鱼。下列关于这些举措的叙述,错误的是( )

A.在休渔期影响鱼类数量增长的因素有密度制约因素和非密度制约因素

B.伏季休渔对过度捕捞的鱼类资源恢复的促进作用更为明显

C.休渔期初期各种鱼类资源的数量呈“J”形增长

D.休渔期结束后渔民进行中等强度的捕捞有利于持续获得较大的鱼产量

11.研究者发现某些啮齿类种群数量暴发后又急剧下降。解剖未发现大规模流行的病原体,但尸体普遍具有以下特征:低血糖、肝脏萎缩、淋巴组织退化等。在此基础上提出“种群内源性自动调节理论”。下列相关叙述错误的是( )

A.种群数量下降有利于种群的持续性发展

B.种内竞争加剧有助于种群稳态的有序调节

C.种群数量变化过程中,内外环境压力加速种群的进化

D.密度制约因素和非密度制约因素共同影响着种群密度

12.生活在一个生物群落中的两个种群(a、b)的数量变化如下图,下列判断正确的是( )

A.a种群与b种群为捕食关系,a种群依赖于b种群

B.a种群与b种群为种间竞争关系,竞争程度由强到弱

C.a种群的种群数量呈“S”形增长,其增长受本身密度制约

D.b种群的种群数量呈“J”形增长,始终受到a种群的制约

13.下列属于内源性因素调节种群数量的实例是( )

A.农业上用七星瓢虫防治蚜虫

B.狼群因得不到猎物而数量减少

C.雄性黄腹角雉在生殖季节拥有自己的繁殖区域

D.某年我国南方百年一遇的雪灾冻死了许多动物

14.我国拥有悠久的农业文明史。古籍中描述了很多体现劳动人民伟大智慧的农作行为。下列对相关描述所体现的生物与环境关系的分析错误的是( )

A.“凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,体现了非生物因素对生物的影响

B.“区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,体现了种间竞争对生物的影响

C.“慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,体现了两物种没有共同的生态位

D.“六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,体现了对资源的循环利用

15.我国采取了多种措施对大熊猫实施保护,但在其栖息地一定范围内依旧存在人类活动的干扰。第四次全国大熊猫调查结果如图所示,大熊猫主要分布于六个山系,各山系的种群间存在地理隔离。

回答下列问题:

(1)割竹挖笋和放牧使大熊猫食物资源减少,人和家畜属于影响大熊猫种群数量的__________因素。采矿和旅游开发等使大熊猫栖息地的部分森林转化为裸岩或草地,生态系统中消费者获得的总能量__________。森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这些功能属于生物多样性的__________价值。

(2)调查结果表明,大熊猫种群数量与____________________和__________呈正相关。天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大,且__________ 资源增多,提高了栖息地对大熊猫的环境容纳量。而旅游开发和路网扩张等使大熊猫栖息地丧失和__________导致大熊猫被分为33个局域种群,种群增长受限。

(3)综合分析,除了就地保护,另提出2条保护大熊猫的措施:____________________。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A、题意显示,一些兽类具有领域行为,动物个体或家庭通过划分地盘把种群占有的空间、资源分配给成员,领域空间的大小与机体的能量需求、成员数量等有关,据此推测领域行为可以通过降低种内竞争来保证种群数量,A正确;

B、出生率是决定种群数量变化的因素之一,因此,领域行为可以通过影响出生率影响种群数量变化,B正确;

C、领域行为与空间、资源数量有关,其对种群数量的影响与种群密度有关,属于密度制约因素,C正确;

D、与草食动物相比,同等体重的肉食动物个体占据的领域空间更大,因为肉食动物占据的营养级更高,增加同样体重比草食动物消耗的生产者更多,D错误。

故选D。

2.答案:B

解析:A、气温和干旱等气候因素以及地震、火灾等自然灾害,对种群的作用强度与该种群的密度无关称为非密度制约因素,因此①中干旱是影响东亚飞蝗种群密度的非密度制约因素,A正确;

B、在害虫种群数量达到K/2时,种群数量增长速率最大,③中“动手”时间应在种群数量达到K/2之前,越早越好,B错误;

C、草与花生之间存在种间竞争关系,经常除草可以减少草的竞争,使花生获得更多资源,C正确;

D、④中草为害虫提供栖息环境和食物条件,害虫的种群密度可能与草的种群密度呈正相关,D正确。

故选B。

3.答案:C

解析:气温对种群的作用强度与该种群的密度无关,因此被称为非密度制约因素;蝗虫原本就会在秋季死亡,降温使它们死亡前没有产生后代,导致出生率下降,所以C正确,ABD错误。

故选C。

4.答案:D

解析:A对,从图中分析可知,幼虫的种群数量呈周期性波动;B对,最大松针长度减小,来年幼虫的食物质量变差,导致该昆虫密度下降,说明食物是该昆虫幼虫种群数量的密度制约因素;C对,由题干信息可知,该昆虫幼虫取食落叶松,因此该昆虫幼虫和落叶松分别属于同一捕食食物链上的第二营养级和第一营养级;D错,由题中信息不能得知,该昆虫幼虫环境容纳量的主要影响因素是落叶松的种群数量。

5.答案:B

解析:A、安装相机时将其牢固捆绑在树干上是合理的操作,并且相机安装高度确实会影响调查结果,比如安装高度不同可能拍摄到的动物种类和数量会有差异,A正确;

B、红外相机具有可以代替科研人员长时间对被调查地区进行实时拍摄监测的优势,但红外相机调查的周期一般以若干个相机工作日(24h)计算,一般来说,该方法调查的周期较长,B错误;

C、红外相机位点应随机均匀分布在调查区域,优先选择有动物活动痕迹的地方,这样能更全面准确地调查动物种群情况,C正确;

D、红外相机可收集大量野生动物影像资料分析,从图中可以看出兽类种数在前30天增加明显,D正确。

6.答案:C

解析:干旱气候有利于蝗虫的繁殖和生长发育,通过控制发生区水位来调节气候从而影响蝗虫的出生率,进而达到防治蝗灾的目的,A正确;由于幼期蝗虫的活动能力弱,活动范围小,一般可以采用样方法调查其种群密度,B正确;在蝗虫种群数量达到K/2值之前进行防治效果最好,C错误;蝗虫成灾时,人们利用鸡鸭捕食蝗虫,提高了蝗虫的死亡率,这种防治方法属于生物防治,D正确。

7.答案:B

解析:A、亚洲象是大型动物,其生活的环境是热带雨林,研究者采用的调查方法是拍摄,可能因树木遮挡等原因导致第5年和第6年拍摄到的种群数量相差较大,A正确;

B、第19年的L值较大,第20年的L值显著下降,只能确定第18年到第19年间,亚洲象增加的数量较多,而第19年和第20年间,亚洲象增加的数量较少,无法确定种群数量是否达到K值,B错误;

C、第6年的L值较大,第7年的L值较低,只能说明第5年和第6年间增加的亚洲象较多,第6年和第7年间种群数量下降,因此第5年和第7年的数量可能相等,C正确;

D、由图可知,调查期间,亚洲象的L值总体上是稳中有升,这表明亚洲象的种群数量是在缓慢上升,可能是因为当地设立了自然保护区,使得它们的食物等资源充裕,D正确。

故选B。

8.答案:C

解析:由题图可知,该鼠种群数量增长呈“S”形,种群增长速率最快在K/2处,即在C点左右,A正确;DE段种群数量持续增加,E点达到最大,种内竞争加剧,故DE段食物最可能成为该鼠种群繁殖速率的限制因素,B正确;该种群的增长曲线是“S”形,E点时出生率和死亡率相等但不为0,C错误;鼠种群密度越大,流行病越容易传播,种群数量随之减少;种群数量减少后,流行病不容易传播,种群数量又会慢慢增加,故流行性出血热、钩端螺旋体病等对鼠种群数量的制约属于负反馈调节,D正确。

9.答案:B

解析:A、由曲线图可知,雪兔先增加先减少,为被捕食者;猞猁的数量变动与雪兔相近,但是有滞后性,表现为后增加后减少,为捕食者。猞猁和雪兔之间为捕食关系,捕食者对被捕食者种群的发展是有利的,A错误;BD、由于存在食物链草→雪兔→猞猁和生态系统的反馈调节,所以猞猁和雪兔种群数量存在的相关性表现在猞猁的数量增加导致雪兔减少,雪兔减少导致猞猁减少,两者相互制约使二者数量都围绕特定的数值波动,这种数量变化是通过负反馈调节机制实现的,B正确、D错误;C、猞猁和雪兔的数量变化除受生物因素制约,还会受到气候、食物、领域行为等非生物因素影响,C错误。故选B。

10.答案:C

解析:在休渔期影响鱼类数量增长的因素有密度制约因素(如食物和天敌等生物因素)和非密度制约因素(如气温等气候因素),A正确;伏季气温高,阳光充足,有利于海洋植物的生长,鱼类的食物充足,繁殖快,故B正确;由于食物和天敌的限制,休渔期初期各种鱼类资源的数量呈“S”形增长,C错误;中等强度的捕捞(捕捞量在K/2左右)有利于持续获得较太的鱼产量,D正确。

11.答案:A

解析:种群数量下降可能会导致种群衰退甚至灭亡,不利于种群的持续性发展,A错误;随着种群密度增加,种内竞争加剧,引起个体死亡、种群密度减小,故种内竞争加剧有助于种群稳态的有序调节,B正确;自然选择通过作用于个体的表型而起作用,种群数量变化过程中,内外环境压力加速种群的进化,C正确;一般来说,影响种群密度的因素包括密度制约因素(如竞争、捕食、寄生、传染病和种内调节等)和非密度制约因素(如温度、降水、风等气候因素,污染、环境的pH等环境因素),D正确。

12.答案:C

解析:根据题意,a种群随着时间的延续,种群数量在不断增加,达到值时趋于平衡,呈现出“S”型增长,其增长受本身密度的制约。b种群在前期不断增长,后期锐减,既不是“S”型、也不是“J”型增长。从曲线图可以看出开始时二者的数量同步增长了一段时间,而后种群数量减少直至为0,说明二者间竞争强度由弱到强。

13.答案:C

解析:内源性因素包括领域行为和内分泌等种群内部的影响因素。领域行为是指动物有选择地占据、保卫一定的空间,不允许同类其他个体进入这一空间的行为。雄性黄腹角雉在生殖季节拥有自己的繁殖区域属于领域行为。

14.答案:C

解析:A、“凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,说明种子的萌发需要水分,体现了非生物因素对生物的影响,A正确;

B、“区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,其目的是通过减弱种间竞争提高产量,体现了种间竞争对生物的影响,B正确;

C、“慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,说明两物种有共同的生态位,C错误;

D、“六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,该过程中通过微生物的作用将绿豆植株中的有机物分解成无机物进而起到肥田的作用,该过程体现了对资源的循环利用,D正确。

故选C。

15.答案:(1)生物/密度制约;减少;间接

(2)栖息地面积;竹林面积;食物;碎片化

(3)将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,有助于扩大大熊猫的遗传多样性;也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度,对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益

解析:(1)人和家畜会与大熊猫竞争食物资源,属于种间竞争关系,属于影响大熊猫种群数量的生物因素,因为对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的,也称为密度制约因素;采矿和旅游开发等导致森林面积减少,生态系统中生产者减少,固定的太阳能减少,因此生态系统中消费者获得的总能量减少;森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这属于调节生态系统的功能,属于间接价值。

(2)由图可知,与大熊猫种群数量曲线变化趋势一致的有栖息地面积和竹林面积,说明大熊猫种群数量与栖息地面积和竹林面积呈正相关;由图可知,竹林面积和栖息地面积与大熊猫种群数量呈正比,因此通过天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大和食物(竹林面积)资源增多,可提高栖息地对大熊猫的环境容纳量;根据题意,人类活动导致大熊猫被分为33个局域种群,说明人类活动导致大熊猫栖息地丧失和碎片化。

(3)对于保护大熊猫的措施,除了就地保护之外,还可以易地保护,如将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,这样可以避免栖息地破坏、人类干扰等问题,同时也有助于扩大大熊猫的遗传多样性。在新的栖息地,大熊猫可以获得更多的食物资源和生存空间,从而提高其生存和繁殖机会。也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度。对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益;还可利用人工授精技术增加大熊猫的出生率等等。