第12课从明朝建立到清军入关__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 第12课从明朝建立到清军入关__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 10:51:30 | ||

图片预览

文档简介

第12课从明朝建立到清军入关

1.从明朝正德时期焦芳起,阁臣开始兼有吏部尚书之例,至隆庆年间高拱以大学士兼吏部尚书竟达三年,直接侵夺部权。此间虽然内阁的地位渐隆,但六部仍然受到皇帝的眷顾,有时在参与机要上竟获得比内阁更多的信任。由是内阁、六部经常争权,职权界限不清。这( )

A.造成了宦官专权的局面 B.影响了明朝政府的行政效率

C.削弱了君主专制的权力 D.加剧了朝政腐败与社会矛盾

2.中国古代历来有“太子者,国之根本”之说,明朝皇帝明神宗为册立太子与大臣及后宫势力前后纷争十五年之久,史称国本之争。明神宗有意放弃皇长子,立宠妃郑氏的儿子为太子,但受到阁臣与皇太后的极力反对,最终立皇长子为太子。这说明( )

A.外戚势力左右政局 B.中央集权制度逐步走向衰弱

C.内阁行使决策大权 D.祖制和封建礼制制衡着皇权

3.明朝内阁大学士的可选资格,一般来讲,必须是翰林出身。非进士不入翰林,非翰林不入内阁。据统计,在明朝170位大学士中,通过尚书入阁的有110人,通过侍郎入阁的也有24人,绝大多数是翰林出身。明朝此举( )

A.意在完善法定中枢权力体系 B.利于强化内阁的辅政功能

C.使内阁与六部形成制衡机制 D.一定程度制约了专制皇权

4.明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并且被赋予“公”“保”等虚衔,宣宗时,获得票拟职权;同时,皇帝以司礼监代皇帝批阅奏章,奏章除“御笔亲批数本外,皆众太监分批”,宦官掌握了部分“批红”职权。这表明明朝( )

A.以司礼监分割相权 B.政治统治日益黑暗

C.君主专制不断强化 D.宦官权力恶性膨胀

5.郑和7次远航,船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60余艘。仅首次下西洋时,就有27000多人,船队采用了当时世界上最先进的远洋航海技术,能够准确地测定航区、航线和船位,有效地利用季风、海流进行航行。郑和船队( )

A.开创了东太平洋与印度洋之间的航线 B.表明海外贸易是国家财政的重要来源

C.最远曾到达非洲东海岸和地中海沿岸 D.体现明朝统一多民族国家的综合实力

6.宣德八年,明政府回赠日本贡使礼品,除常例白金三百两、皇室精制丝绸一百二十二匹以外,特另增戗金桥、床,银制酒具,古铜花瓶、香炉等四十二种,装柜六十只。对于日本贡舶附带货物,明政府均以优价收买。明朝与日本的往来( )

A.冲破了海禁政策限制 B.可扩大中国海外影响力

C.有效缓解了倭患问题 D.推动了手工业技艺革新

7.下表是关于明清海禁政策的不同记述。据此可知( )

内容 出处

清朝继承并发展了明朝的闭关锁国政策,顺治年间颁布“海禁令”,还颁布“迁海令”。明王朝的“海禁”政策,一直延续到清代鸦片战争之前 人民版必修二历史教科书

中国清代前期实行“闭关自守”或“闭关锁国”政策的观点,源于当时试图向中国推销其商品(特别是鸦片)的英国商人。马克思接受了这一观点 百度百科

1684年康熙皇帝诏告天下:“今海内一统,襄宇宁谧,满汉人民相同一体,令出洋贸易,以彰富庶之治,得旨开海贸易” 1787年《清朝文献通考》

A.中西方对海禁政策的认识不同 B.明清厉行海禁维护小农经济

C.海禁政策实施状况需全面论证 D.西方操作导致海禁观点盛行

8.“西洋”是古代中国人对西部外域地理的称谓。“西洋”一词约出现在元朝,指今天的南亚或东南亚。郑和下西洋中的“西洋”实指后来的“南洋”,即包括东非在内的印度洋等区域。明中叶以后,“西洋”则变为更远方的“泰西”(泛指西方国家)。“西洋”概念变化反映的是( )

A.闭关锁国政策松动 B.时人眼界扩大

C.国人海权意识加强 D.中外交流频繁

9.明清时期,一些谪戍东北的流人著书立说,教书授徒。如胡世宁谪戍辽东沈阳卫,“尝侨寓广宁,训诲生徒,学者宗焉”;陈梦雷曾指导修订地方志,“诸公卿子弟执经问字者踵接”。这反映出流入( )

A.推动了东北民族融合 B.促进了东北文化发展

C.带动了东北人口迁徙 D.稳定了东北社会秩序

10.清军入关后即封禁东北。顺治十八年(1661)奉天府尹张尚贤上奏曰:合河东河西之边海以观之,黄沙满目,一望荒凉,此外患之可虑者。独宁远等三地人民凑集,然仅有佐领一员,不知于地方如何料理。合河东河西之腹里以观之,有土无人,全无可恃,此内忧之甚者。此奏意在( )

A.说明东北自然环境恶劣 B.呼吁东北边务亟待充实

C.强调东北地势易攻难守 D.弹劾东北官员疏于管理

11.明朝藏区政教势力赴京入贡,中央往往赏赐茶叶以还礼,入贡者将茶叶带回藏区高价出售,史称“贡回市茶”,“诸番恋贡市之利……终明世无番寇之患”。藏区赴内地的贡道也逐渐与茶马商道合流,变成内地物资输往藏区的通道。据此分析,“贡回市茶”有利于( )

A.促进边疆民族的社会转型 B.实现中央对藏区的直接管理

C.推动边疆社会的经济发展 D.终结边疆地区对中央的威胁

12.明思宗崇祯元年(1628),吏科给事中韩一良上疏曰:“臣所闻见,一督抚也,非五六千金不得;道府之美缺,非二三千金不得;以至州县并佐贰之求缺,各有定价;举监及吏承之优选,俱以贿成。”这主要体现了( )

A.选官制度的变革 B.阶级矛盾的激化

C.皇帝权力的旁落 D.晚明官场的腐败

13.明朝在东北地区设置军政管理机构“卫所”,其官员是明朝中央政府直接委任的,采取“因其部族,官其酋长为都督、都指挥等职,给与印信,俾仍旧俗,各统其属”的政策。他们的官职是世袭的,但不得擅自行动,否则要受到中央处罚。据此可知,明代( )

A.中央对东北进行了直接管辖 B.东北旧俗旧制得以完整保留

C.对东北采取了先礼后兵政策 D.已对东北地区进行行政管理

14.阅读下列材料,完成题目。

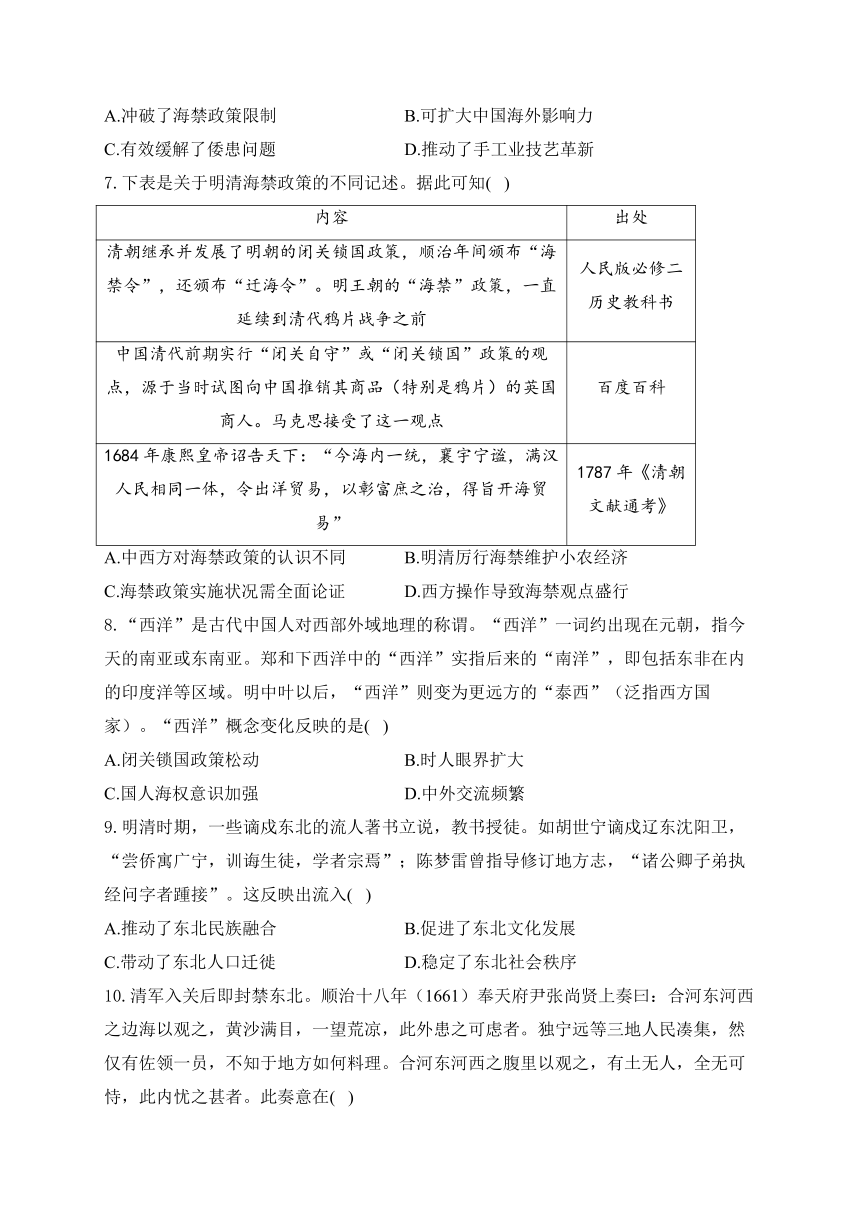

材料一:

材料二:诸王及八旗大臣乃议政王大臣组合之骨干,其议事既不克保密,且对世宗(雍正帝)之统御又不甘臣服,故世宗欲对诸王加以裁制犹恐不及,更遑论将军务交之筹划。是以乃另拣亲信重臣经理之,由此遂有军机处之创立。

——邝士元《中国经世史》

(1)材料一中图一、图二分别是哪一时期的政治制度?两者相比有何变化?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清朝军机处设置的目的。综合上述材料,指出中国古代政治制度演变的主要趋势。

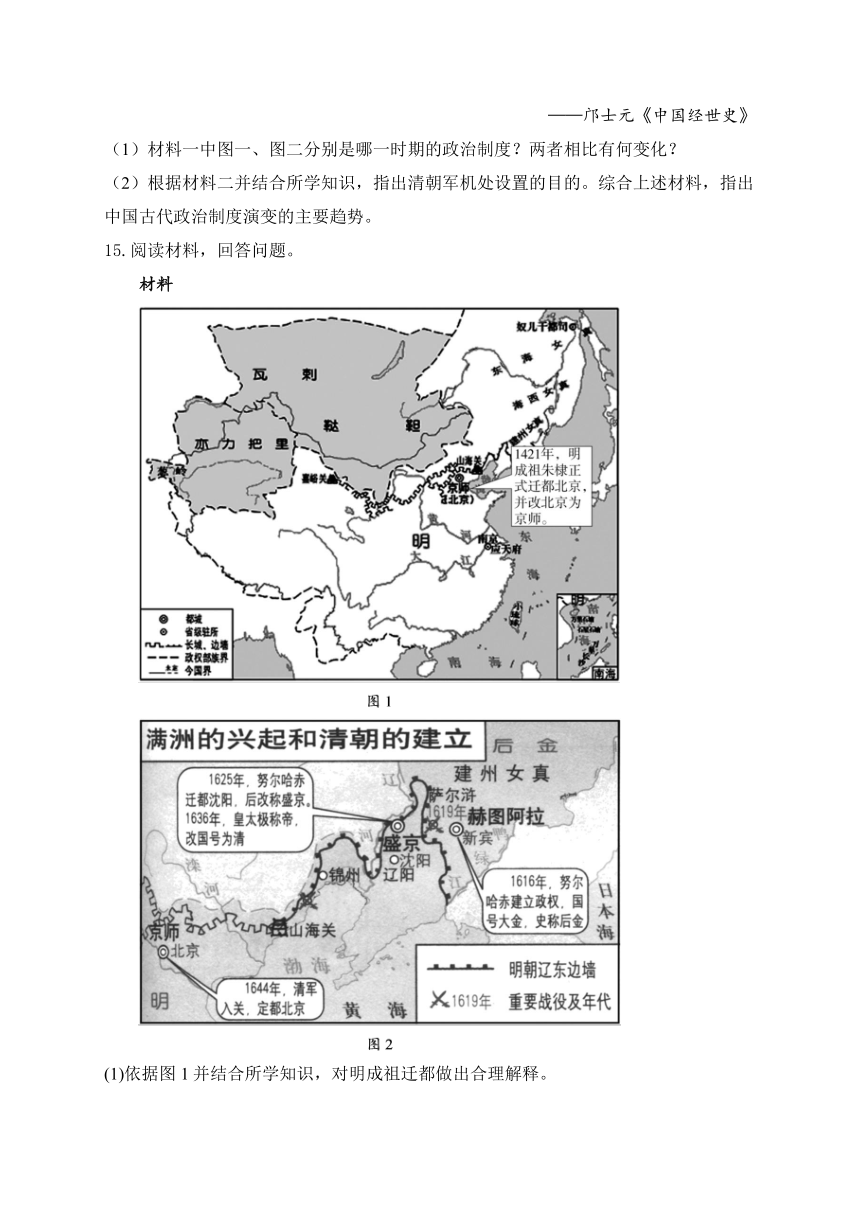

15.阅读材料,回答问题。

材料

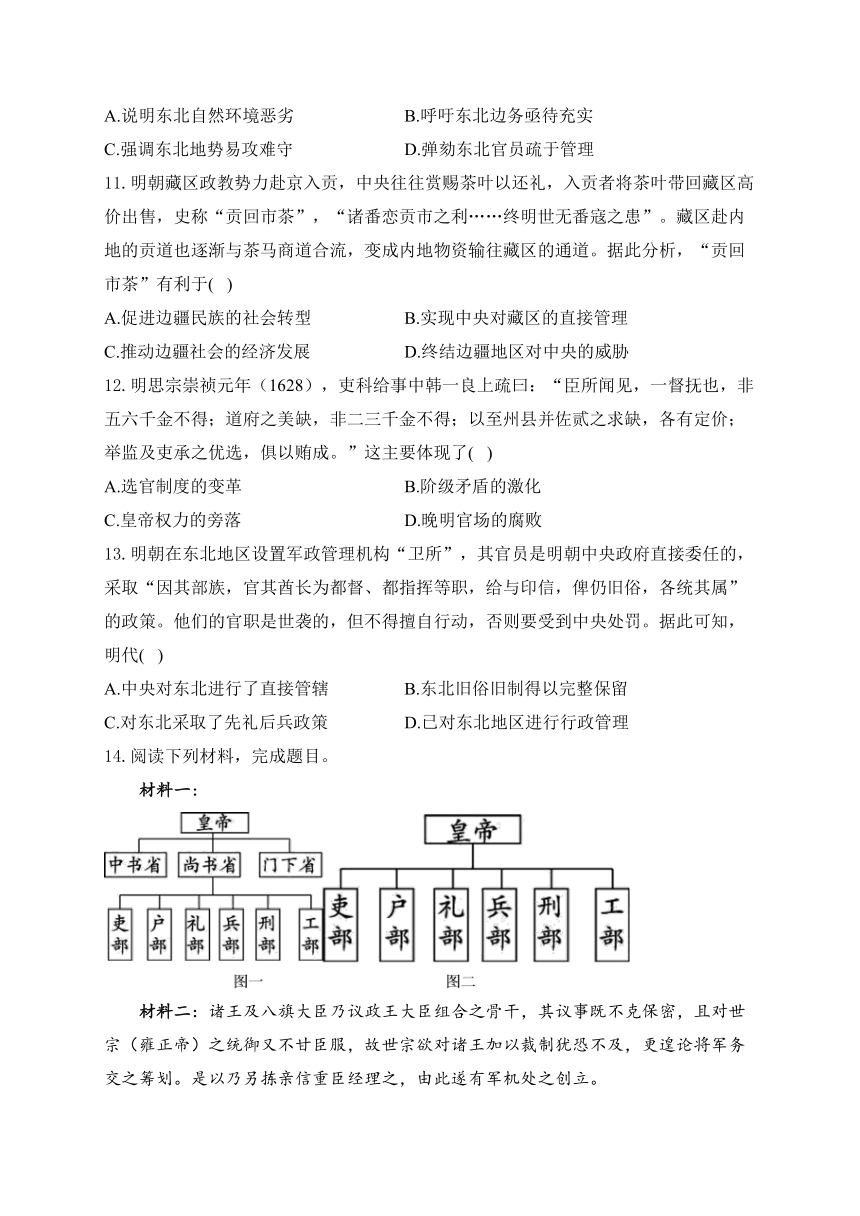

(1)依据图1并结合所学知识,对明成祖迁都做出合理解释。

(2)提取图2信息并结合所学知识,概括清朝(后金)迁都的特点。

答案以及解析

1.答案:B

解析:由题干材料可知,由于内阁和六部经常争权,职权界限不清,会影响明朝政府的行政效率,B项正确;A,D两项从材料无法得出,排除;C项与史实不符,排除。

2.答案:D

解析:据材料“但受到阁臣与皇太后的极力反对,最终立皇长子为太子”可知,明神宗最终放弃个人想法是遵从了祖宗制度和传统礼制,立皇长子为太子,同时材料说明明神宗立皇长子为太子主要是受嫡长子继承制影响,无法得出外戚势力左右政局的结论,故选D项,排除A项;明清时期中央集权制度不断加强而非衰弱,排除B项;明朝内阁不是法定的中央一级行政或决策机构,无决策大权,排除C项。

3.答案:B

解析:材料显示,明朝中期以后,入“内阁”的基本条件是“进士”出身,“非翰林不入内阁”必须有到“翰林”任职的经历,这说明官员选任更加规范,利于强化内阁的辅政功能,故B正确;A、C、D不符合题意。故选:B。

4.答案:C

解析:选择C:根据材料可知,明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,在宣宗时获得票拟职权,说明内阁的地位和权力得到提升,同时皇帝又赋予太监“批红”职权,制约内阁,让内阁与司礼监之间相互制衡,体现了明朝时期君主专制得到不断强化。排除A:A项不能解释材料中内阁大学士地位和权力提升的信息。排除B:明朝后期,宦官专权、朋党之争,导致政治统治日益黑暗,但材料主旨强调的是明朝内阁与司礼监职权的变化。排除D:明朝后期出现了宦官专权,权力恶性膨胀,但与材料主旨不符合。

5.答案:D

解析:据材料可知郑和船队规模大,船只数量多,采用当时世界上最先进的远洋航海技术,体现了明朝统一多民族国家的综合实力,故选D项。郑和船队开辟了西太平洋与印度洋之间的航线,排除A项;郑和船队最远曾到达非洲东海岸和红海沿岸,排除C项;明朝海外贸易主要是朝贡贸易,政治目的大于经济目的,给明朝带来较大的财政负担,排除B项。

6.答案:B

解析:据材料“明政府回赠日本贡使礼品……对于日本贡舶附带货物,明政府均以优价收买”,结合所学知识可知材料讲述的是朝贡贸易,而朝贡贸易秉持着“厚往薄来”“倍偿其价”的原则,注重与其他国家的交流,可扩大中国海外影响力,并不会推动手工业技艺革新,排除D项,故选B项。

7.答案:C

解析:据材料可知,历史教科书的表述、百度百科的记述与《清朝文献通考》记载不一致,海禁政策的实施状况需全面论证,故选C项;表格内容述及的是不同来源的史料对明清时期是否实施海禁政策有不同的规,点,并没有涉及中西方对海禁政策的“认识”,排除A项;据《清朝文献通考》记载,康熙帝主张“出洋贸易”,并没有厉行海禁政策,排除B项;材料没有述及西方操作导致海禁观点的“盛行”,排除D项。

8.答案:B

解析:

A项 闭关锁国政策是明清时期实行的,材料涉及时段还包括元朝,时间上不完全吻合 ×

B项 “西洋”在不同时期地理位置指代不一,这主要是因为不同时期国人对外界的认识层次不同,随着时间的推移,国人的眼界也不断扩大 √

C项 海权意识是在工业文明基础上产生的,是企图通过控制海洋而达到控制世界的政治心态,C项与材料主旨不符 ×

D项 材料主旨是“西洋”概念的变化,不是中外交流 ×

9.答案:B

解析:明清时期,在东北的流人通过著书立说,教书授徒,指导修订地方志等活动,促进了东北教育进步和文化发展,B项正确。仅“著书立说,教书授徒”不足以推动民族交融,排除A项;材料并未体现流人对人口迁徙的影响,排除C项;稳定了东北社会秩序与材料主旨不符,排除D项。

10.答案:B

解析:由材料“合河东河西之边海以观之,黄沙满目,一望荒凉,此外患之可虑者”“合河东河西之腹里以观之,有土无人,全无可恃,此内忧之甚者”可知,奉天府尹张尚贤在上任后看到奉天的荒凉景象,从内忧外患的角度向朝廷上奏,希望加强东北边务,B项正确。材料强调长期战乱导致东北地区田野荒芜,人烟稀少,而非自然环境恶劣,排除A项;材料并未说明东北的军事地位,排除C项;奉天府尹张尚贤掌握管理地方的行政权,没有弹劾监察权,排除D项。

11.答案:C

解析:“贡回市茶”让藏区统治者获得了大量利益,所以藏区边疆地区得到了稳定,有利于经济发展,而藏区与内地联系的加强对经济发展也起了积极作用,故选C。A、B、D不合题意。

12.答案:D

解析:根据材料“一督抚也,非五六千金不得;道府之美缺,非二三千金不得”可知,明朝末年,卖官鬻爵之风盛行,官场腐败,故D项正确。明朝中后期,科举制度仍然为主要的选官制度,排除A项;材料未提及阶级矛盾,排除B项;该时期君主专制不断强化,排除C项。

13.答案:D

解析:明朝的边疆治理。根据材料“明朝在东北地区设置……‘卫所’”“其官员是明朝中央政府直接委任的”“他们的官职是世袭的,但不得擅自行动,否则要受到中央处罚”及所学知识可知,明朝政府加强了对东北地区的行政管理,故D项正确;明朝对东北地区采取间接管理,故排除A项;东北旧俗旧制并非完整保留,故B项错误;材料没有涉及对东北采取先礼后兵的政策,故排除C项。

14.答案:(1)时期:图一是隋唐时期,图二是明朝时期。变化:明朝宰相制度被废除,六部直接对皇帝负责。

(2)目的:抑制议政王大臣会议的权力,防止泄密,加强专制皇权。趋势:皇权不断加强,相权不断被削弱乃至被废除,君主专制不断加强。

解析:(1)本题是特点类、变化类材料分析题。时空是古代的中国。第一小问“时期”,据材料一结合所学知识可知,图一的政治体制是隋唐时期的三省六部制;图二是明朝时期的政治体制,皇帝执掌六部;

第二小问“变化”,根据材料可知,图二是明朝的政治制度,再结合所学知识可知,其变化是明朝废除了宰相制度,皇帝直接领导六部。

(2)本题是特点类、变化类材料分析题。时空是清朝的中国。第一小问“目的”,据材料二“其议事既不克保密,且对世宗(雍正帝)之统御又不甘臣服”结合所学知识可知,是为了抑制议政王大臣会议的权力,防止泄密,从而加强专制皇权;

第二小问“趋势”,根据材料信息可知,材料一主要围绕皇权与相权的矛盾,说明皇权不断加强,相权不断被削弱乃至被废除,材料二主要围绕军机处的设置,说明君主专制不断加强。

15.答案:(1)角度1:从政治角度回答南京偏于江南一带,不利于控制全国;迁都北京有利于巩固统治。

角度2:从军事角度回答迁都北京可以增强北部和东北部军事势力,有效应对游牧民族侵扰。

角度3:从经济角度回答定都北京可加强南北交流,推动经济交流与发展。

角度4:从历史角度回答北京曾作为金、元都城;朱棣曾受封燕王镇守北京,有较好的基础。

(答出三个角度即可。)

(2)从次数上:两次迁都,共三处都城。

从方向上:整体看是从北向南、由东向西。

从区域上:由少数民族聚居区域到汉族聚居区域(由游牧区到农耕区、由经济落后地区到经济发达地区、由“关外”到“关内”等)。

从城市地位:从边陲城市到传统政治中心。

从背景看:随着实力增长、控制区域扩大而迁都(从地方政权到全国政权)。

(答出三个方面即可。若仅列出史实,无总结角度或概括性语言不得分。)

解析:(1)根据材料可知,明成祖迁都的方向是从南方到北方,即南京到北京,迁都的原因可以从政治、经济、文化、历史等角度作答,例如,角度1:从政治角度回答南京偏于江南一带,不利于控制全国;迁都北京有利于巩固统治。角度2:从军事角度回答迁都北京可以增强北部和东北部军事势力,有效应对游牧民族侵扰。角度3:从经济角度回答定都北京可加强南北交流,推动经济交流与发展。角度4:从历史角度回答北京曾作为金、元都城;朱棣曾受封燕王镇守北京,有较好的基础。

(2)从材料中可知,可从迁都的次数,迁都的方向和地理位置等角度作答,具体可以阐述为清朝的都城的数量是三个,经历了两次迁都,迁都的从方向上是整体看是从北向南、由东向西。从区域上观察是由少数民族聚居区域到汉族聚居区域或者说由游牧区到农耕区、由经济落后地区到经济发达地区、由“关外”到“关内”等再从城市地位:从边陲城市到传统政治中心。从背景看:随着实力增长、控制区域扩大而迁都(从地方政权到全国政权)。

1.从明朝正德时期焦芳起,阁臣开始兼有吏部尚书之例,至隆庆年间高拱以大学士兼吏部尚书竟达三年,直接侵夺部权。此间虽然内阁的地位渐隆,但六部仍然受到皇帝的眷顾,有时在参与机要上竟获得比内阁更多的信任。由是内阁、六部经常争权,职权界限不清。这( )

A.造成了宦官专权的局面 B.影响了明朝政府的行政效率

C.削弱了君主专制的权力 D.加剧了朝政腐败与社会矛盾

2.中国古代历来有“太子者,国之根本”之说,明朝皇帝明神宗为册立太子与大臣及后宫势力前后纷争十五年之久,史称国本之争。明神宗有意放弃皇长子,立宠妃郑氏的儿子为太子,但受到阁臣与皇太后的极力反对,最终立皇长子为太子。这说明( )

A.外戚势力左右政局 B.中央集权制度逐步走向衰弱

C.内阁行使决策大权 D.祖制和封建礼制制衡着皇权

3.明朝内阁大学士的可选资格,一般来讲,必须是翰林出身。非进士不入翰林,非翰林不入内阁。据统计,在明朝170位大学士中,通过尚书入阁的有110人,通过侍郎入阁的也有24人,绝大多数是翰林出身。明朝此举( )

A.意在完善法定中枢权力体系 B.利于强化内阁的辅政功能

C.使内阁与六部形成制衡机制 D.一定程度制约了专制皇权

4.明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并且被赋予“公”“保”等虚衔,宣宗时,获得票拟职权;同时,皇帝以司礼监代皇帝批阅奏章,奏章除“御笔亲批数本外,皆众太监分批”,宦官掌握了部分“批红”职权。这表明明朝( )

A.以司礼监分割相权 B.政治统治日益黑暗

C.君主专制不断强化 D.宦官权力恶性膨胀

5.郑和7次远航,船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60余艘。仅首次下西洋时,就有27000多人,船队采用了当时世界上最先进的远洋航海技术,能够准确地测定航区、航线和船位,有效地利用季风、海流进行航行。郑和船队( )

A.开创了东太平洋与印度洋之间的航线 B.表明海外贸易是国家财政的重要来源

C.最远曾到达非洲东海岸和地中海沿岸 D.体现明朝统一多民族国家的综合实力

6.宣德八年,明政府回赠日本贡使礼品,除常例白金三百两、皇室精制丝绸一百二十二匹以外,特另增戗金桥、床,银制酒具,古铜花瓶、香炉等四十二种,装柜六十只。对于日本贡舶附带货物,明政府均以优价收买。明朝与日本的往来( )

A.冲破了海禁政策限制 B.可扩大中国海外影响力

C.有效缓解了倭患问题 D.推动了手工业技艺革新

7.下表是关于明清海禁政策的不同记述。据此可知( )

内容 出处

清朝继承并发展了明朝的闭关锁国政策,顺治年间颁布“海禁令”,还颁布“迁海令”。明王朝的“海禁”政策,一直延续到清代鸦片战争之前 人民版必修二历史教科书

中国清代前期实行“闭关自守”或“闭关锁国”政策的观点,源于当时试图向中国推销其商品(特别是鸦片)的英国商人。马克思接受了这一观点 百度百科

1684年康熙皇帝诏告天下:“今海内一统,襄宇宁谧,满汉人民相同一体,令出洋贸易,以彰富庶之治,得旨开海贸易” 1787年《清朝文献通考》

A.中西方对海禁政策的认识不同 B.明清厉行海禁维护小农经济

C.海禁政策实施状况需全面论证 D.西方操作导致海禁观点盛行

8.“西洋”是古代中国人对西部外域地理的称谓。“西洋”一词约出现在元朝,指今天的南亚或东南亚。郑和下西洋中的“西洋”实指后来的“南洋”,即包括东非在内的印度洋等区域。明中叶以后,“西洋”则变为更远方的“泰西”(泛指西方国家)。“西洋”概念变化反映的是( )

A.闭关锁国政策松动 B.时人眼界扩大

C.国人海权意识加强 D.中外交流频繁

9.明清时期,一些谪戍东北的流人著书立说,教书授徒。如胡世宁谪戍辽东沈阳卫,“尝侨寓广宁,训诲生徒,学者宗焉”;陈梦雷曾指导修订地方志,“诸公卿子弟执经问字者踵接”。这反映出流入( )

A.推动了东北民族融合 B.促进了东北文化发展

C.带动了东北人口迁徙 D.稳定了东北社会秩序

10.清军入关后即封禁东北。顺治十八年(1661)奉天府尹张尚贤上奏曰:合河东河西之边海以观之,黄沙满目,一望荒凉,此外患之可虑者。独宁远等三地人民凑集,然仅有佐领一员,不知于地方如何料理。合河东河西之腹里以观之,有土无人,全无可恃,此内忧之甚者。此奏意在( )

A.说明东北自然环境恶劣 B.呼吁东北边务亟待充实

C.强调东北地势易攻难守 D.弹劾东北官员疏于管理

11.明朝藏区政教势力赴京入贡,中央往往赏赐茶叶以还礼,入贡者将茶叶带回藏区高价出售,史称“贡回市茶”,“诸番恋贡市之利……终明世无番寇之患”。藏区赴内地的贡道也逐渐与茶马商道合流,变成内地物资输往藏区的通道。据此分析,“贡回市茶”有利于( )

A.促进边疆民族的社会转型 B.实现中央对藏区的直接管理

C.推动边疆社会的经济发展 D.终结边疆地区对中央的威胁

12.明思宗崇祯元年(1628),吏科给事中韩一良上疏曰:“臣所闻见,一督抚也,非五六千金不得;道府之美缺,非二三千金不得;以至州县并佐贰之求缺,各有定价;举监及吏承之优选,俱以贿成。”这主要体现了( )

A.选官制度的变革 B.阶级矛盾的激化

C.皇帝权力的旁落 D.晚明官场的腐败

13.明朝在东北地区设置军政管理机构“卫所”,其官员是明朝中央政府直接委任的,采取“因其部族,官其酋长为都督、都指挥等职,给与印信,俾仍旧俗,各统其属”的政策。他们的官职是世袭的,但不得擅自行动,否则要受到中央处罚。据此可知,明代( )

A.中央对东北进行了直接管辖 B.东北旧俗旧制得以完整保留

C.对东北采取了先礼后兵政策 D.已对东北地区进行行政管理

14.阅读下列材料,完成题目。

材料一:

材料二:诸王及八旗大臣乃议政王大臣组合之骨干,其议事既不克保密,且对世宗(雍正帝)之统御又不甘臣服,故世宗欲对诸王加以裁制犹恐不及,更遑论将军务交之筹划。是以乃另拣亲信重臣经理之,由此遂有军机处之创立。

——邝士元《中国经世史》

(1)材料一中图一、图二分别是哪一时期的政治制度?两者相比有何变化?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清朝军机处设置的目的。综合上述材料,指出中国古代政治制度演变的主要趋势。

15.阅读材料,回答问题。

材料

(1)依据图1并结合所学知识,对明成祖迁都做出合理解释。

(2)提取图2信息并结合所学知识,概括清朝(后金)迁都的特点。

答案以及解析

1.答案:B

解析:由题干材料可知,由于内阁和六部经常争权,职权界限不清,会影响明朝政府的行政效率,B项正确;A,D两项从材料无法得出,排除;C项与史实不符,排除。

2.答案:D

解析:据材料“但受到阁臣与皇太后的极力反对,最终立皇长子为太子”可知,明神宗最终放弃个人想法是遵从了祖宗制度和传统礼制,立皇长子为太子,同时材料说明明神宗立皇长子为太子主要是受嫡长子继承制影响,无法得出外戚势力左右政局的结论,故选D项,排除A项;明清时期中央集权制度不断加强而非衰弱,排除B项;明朝内阁不是法定的中央一级行政或决策机构,无决策大权,排除C项。

3.答案:B

解析:材料显示,明朝中期以后,入“内阁”的基本条件是“进士”出身,“非翰林不入内阁”必须有到“翰林”任职的经历,这说明官员选任更加规范,利于强化内阁的辅政功能,故B正确;A、C、D不符合题意。故选:B。

4.答案:C

解析:选择C:根据材料可知,明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,在宣宗时获得票拟职权,说明内阁的地位和权力得到提升,同时皇帝又赋予太监“批红”职权,制约内阁,让内阁与司礼监之间相互制衡,体现了明朝时期君主专制得到不断强化。排除A:A项不能解释材料中内阁大学士地位和权力提升的信息。排除B:明朝后期,宦官专权、朋党之争,导致政治统治日益黑暗,但材料主旨强调的是明朝内阁与司礼监职权的变化。排除D:明朝后期出现了宦官专权,权力恶性膨胀,但与材料主旨不符合。

5.答案:D

解析:据材料可知郑和船队规模大,船只数量多,采用当时世界上最先进的远洋航海技术,体现了明朝统一多民族国家的综合实力,故选D项。郑和船队开辟了西太平洋与印度洋之间的航线,排除A项;郑和船队最远曾到达非洲东海岸和红海沿岸,排除C项;明朝海外贸易主要是朝贡贸易,政治目的大于经济目的,给明朝带来较大的财政负担,排除B项。

6.答案:B

解析:据材料“明政府回赠日本贡使礼品……对于日本贡舶附带货物,明政府均以优价收买”,结合所学知识可知材料讲述的是朝贡贸易,而朝贡贸易秉持着“厚往薄来”“倍偿其价”的原则,注重与其他国家的交流,可扩大中国海外影响力,并不会推动手工业技艺革新,排除D项,故选B项。

7.答案:C

解析:据材料可知,历史教科书的表述、百度百科的记述与《清朝文献通考》记载不一致,海禁政策的实施状况需全面论证,故选C项;表格内容述及的是不同来源的史料对明清时期是否实施海禁政策有不同的规,点,并没有涉及中西方对海禁政策的“认识”,排除A项;据《清朝文献通考》记载,康熙帝主张“出洋贸易”,并没有厉行海禁政策,排除B项;材料没有述及西方操作导致海禁观点的“盛行”,排除D项。

8.答案:B

解析:

A项 闭关锁国政策是明清时期实行的,材料涉及时段还包括元朝,时间上不完全吻合 ×

B项 “西洋”在不同时期地理位置指代不一,这主要是因为不同时期国人对外界的认识层次不同,随着时间的推移,国人的眼界也不断扩大 √

C项 海权意识是在工业文明基础上产生的,是企图通过控制海洋而达到控制世界的政治心态,C项与材料主旨不符 ×

D项 材料主旨是“西洋”概念的变化,不是中外交流 ×

9.答案:B

解析:明清时期,在东北的流人通过著书立说,教书授徒,指导修订地方志等活动,促进了东北教育进步和文化发展,B项正确。仅“著书立说,教书授徒”不足以推动民族交融,排除A项;材料并未体现流人对人口迁徙的影响,排除C项;稳定了东北社会秩序与材料主旨不符,排除D项。

10.答案:B

解析:由材料“合河东河西之边海以观之,黄沙满目,一望荒凉,此外患之可虑者”“合河东河西之腹里以观之,有土无人,全无可恃,此内忧之甚者”可知,奉天府尹张尚贤在上任后看到奉天的荒凉景象,从内忧外患的角度向朝廷上奏,希望加强东北边务,B项正确。材料强调长期战乱导致东北地区田野荒芜,人烟稀少,而非自然环境恶劣,排除A项;材料并未说明东北的军事地位,排除C项;奉天府尹张尚贤掌握管理地方的行政权,没有弹劾监察权,排除D项。

11.答案:C

解析:“贡回市茶”让藏区统治者获得了大量利益,所以藏区边疆地区得到了稳定,有利于经济发展,而藏区与内地联系的加强对经济发展也起了积极作用,故选C。A、B、D不合题意。

12.答案:D

解析:根据材料“一督抚也,非五六千金不得;道府之美缺,非二三千金不得”可知,明朝末年,卖官鬻爵之风盛行,官场腐败,故D项正确。明朝中后期,科举制度仍然为主要的选官制度,排除A项;材料未提及阶级矛盾,排除B项;该时期君主专制不断强化,排除C项。

13.答案:D

解析:明朝的边疆治理。根据材料“明朝在东北地区设置……‘卫所’”“其官员是明朝中央政府直接委任的”“他们的官职是世袭的,但不得擅自行动,否则要受到中央处罚”及所学知识可知,明朝政府加强了对东北地区的行政管理,故D项正确;明朝对东北地区采取间接管理,故排除A项;东北旧俗旧制并非完整保留,故B项错误;材料没有涉及对东北采取先礼后兵的政策,故排除C项。

14.答案:(1)时期:图一是隋唐时期,图二是明朝时期。变化:明朝宰相制度被废除,六部直接对皇帝负责。

(2)目的:抑制议政王大臣会议的权力,防止泄密,加强专制皇权。趋势:皇权不断加强,相权不断被削弱乃至被废除,君主专制不断加强。

解析:(1)本题是特点类、变化类材料分析题。时空是古代的中国。第一小问“时期”,据材料一结合所学知识可知,图一的政治体制是隋唐时期的三省六部制;图二是明朝时期的政治体制,皇帝执掌六部;

第二小问“变化”,根据材料可知,图二是明朝的政治制度,再结合所学知识可知,其变化是明朝废除了宰相制度,皇帝直接领导六部。

(2)本题是特点类、变化类材料分析题。时空是清朝的中国。第一小问“目的”,据材料二“其议事既不克保密,且对世宗(雍正帝)之统御又不甘臣服”结合所学知识可知,是为了抑制议政王大臣会议的权力,防止泄密,从而加强专制皇权;

第二小问“趋势”,根据材料信息可知,材料一主要围绕皇权与相权的矛盾,说明皇权不断加强,相权不断被削弱乃至被废除,材料二主要围绕军机处的设置,说明君主专制不断加强。

15.答案:(1)角度1:从政治角度回答南京偏于江南一带,不利于控制全国;迁都北京有利于巩固统治。

角度2:从军事角度回答迁都北京可以增强北部和东北部军事势力,有效应对游牧民族侵扰。

角度3:从经济角度回答定都北京可加强南北交流,推动经济交流与发展。

角度4:从历史角度回答北京曾作为金、元都城;朱棣曾受封燕王镇守北京,有较好的基础。

(答出三个角度即可。)

(2)从次数上:两次迁都,共三处都城。

从方向上:整体看是从北向南、由东向西。

从区域上:由少数民族聚居区域到汉族聚居区域(由游牧区到农耕区、由经济落后地区到经济发达地区、由“关外”到“关内”等)。

从城市地位:从边陲城市到传统政治中心。

从背景看:随着实力增长、控制区域扩大而迁都(从地方政权到全国政权)。

(答出三个方面即可。若仅列出史实,无总结角度或概括性语言不得分。)

解析:(1)根据材料可知,明成祖迁都的方向是从南方到北方,即南京到北京,迁都的原因可以从政治、经济、文化、历史等角度作答,例如,角度1:从政治角度回答南京偏于江南一带,不利于控制全国;迁都北京有利于巩固统治。角度2:从军事角度回答迁都北京可以增强北部和东北部军事势力,有效应对游牧民族侵扰。角度3:从经济角度回答定都北京可加强南北交流,推动经济交流与发展。角度4:从历史角度回答北京曾作为金、元都城;朱棣曾受封燕王镇守北京,有较好的基础。

(2)从材料中可知,可从迁都的次数,迁都的方向和地理位置等角度作答,具体可以阐述为清朝的都城的数量是三个,经历了两次迁都,迁都的从方向上是整体看是从北向南、由东向西。从区域上观察是由少数民族聚居区域到汉族聚居区域或者说由游牧区到农耕区、由经济落后地区到经济发达地区、由“关外”到“关内”等再从城市地位:从边陲城市到传统政治中心。从背景看:随着实力增长、控制区域扩大而迁都(从地方政权到全国政权)。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进