第8课三国至隋唐的文化__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 第8课三国至隋唐的文化__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 24.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 10:52:56 | ||

图片预览

文档简介

第8课三国至隋唐的文化

1.人物品藻指对人物的品鉴和评论。魏晋时期人物品藻逐渐脱离了儒教礼法虚名的束缚,由之前的以政治学为主转向以美学为主,重在对人物风采、风姿和风韵的审美评价。这一转变折射出魏晋时期( )

A.门阀士族的衰落 B.人文精神的活跃 C.民族交融的加强 D.三教合归儒加速

2.魏晋时期,玄学家把老庄“无为”“自然”思想发扬光大,如阮籍、嵇康等认为,无君无臣的“自然”状态才是最美好的。陶渊明的“桃花源”之梦,就是由一群“避秦”者所建成的一个“无君”的美丽家园。据此可知,当时( )

A.集权体制弱化促进了思想活跃 B.文学创作汇聚百家之长

C.战乱割据阻碍了传统文化交流 D.门阀士族垄断文化资源

3.《晋书·儒林传序》记载这时期士人说:有晋始自中朝,迄于江左,莫不崇饰华竞,祖述虚玄。摈阙里之典经,习正始之余论,指礼法为流俗,目纵诞以清高。导致这一局面形成的原因是该时期( )

A.政局形势的持续动荡 B.佛教与道教开始传播

C.“三教合流”的形成 D.儒学丧失正统地位

4.唐朝前期诗人陈子昂在《答洛阳主人》一诗中,抒发了不凡的气概:“方谒明天子,清宴奉良筹。再取连城璧,三陟平津侯。”这折射出唐朝前期( )

A.士人建功立业的情怀 B.科举考试提升了儒生文学修养

C.文学主题世俗化明显 D.诗歌成为主流的文学艺术形式

5.东晋时期,“二王”楷书笔法清新脱俗,结构玄远天然,带有一种“山林气”;唐代楷书则形成了严谨、理性、节制、庄严的风格,表现出端正严谨的“庙堂气”。由此可知( )

A.道德观念影响艺术评价 B.科举制影响书法风格演变

C.思想演变影响书法特征 D.唐代书法受佛教影响较深

6.唐代相对开明和开放的政治环境下,讽喻诗被唐代诗人应用得“前无古人”,并具有了明显的“谏言”性质。白居易曾强调说“文章合为时而著,歌诗合为事而作”;要“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作”,正体现了唐代的诗歌风貌。据此可知,唐代“诗谏”的盛行( )

A.深受科举考试制度的影响 B.一定程度上起到制约皇权的作用

C.使讽喻诗成为诗歌的主流 D.反映了唐代社会阶级关系的变动

7.魏晋南北朝流行的楷书追求形体方正,而行书和草书是追求快速书写的结果,大量使用了连笔。这些均与秦汉时期篆书的瘦长、隶书的扁平形成了鲜明对照。这一变化的前提条件是( )

A.教育的进一步发展 B.士人群体不断壮大

C.学术氛围较为宽松 D.新书写载体的推广

8.盛唐洋溢着刚健丰伟、庄重博大的时代气象,这在书法艺术上亦有体现。宋代书法家米芾推崇唐代某位书法家的作品“如项羽挂甲,樊哙排突,硬弩欲张,铁柱将立,昂然有不可犯之色”。能够突出体现这一风格的书体是( )

A.小篆 B.楷书 C.行书 D.草书

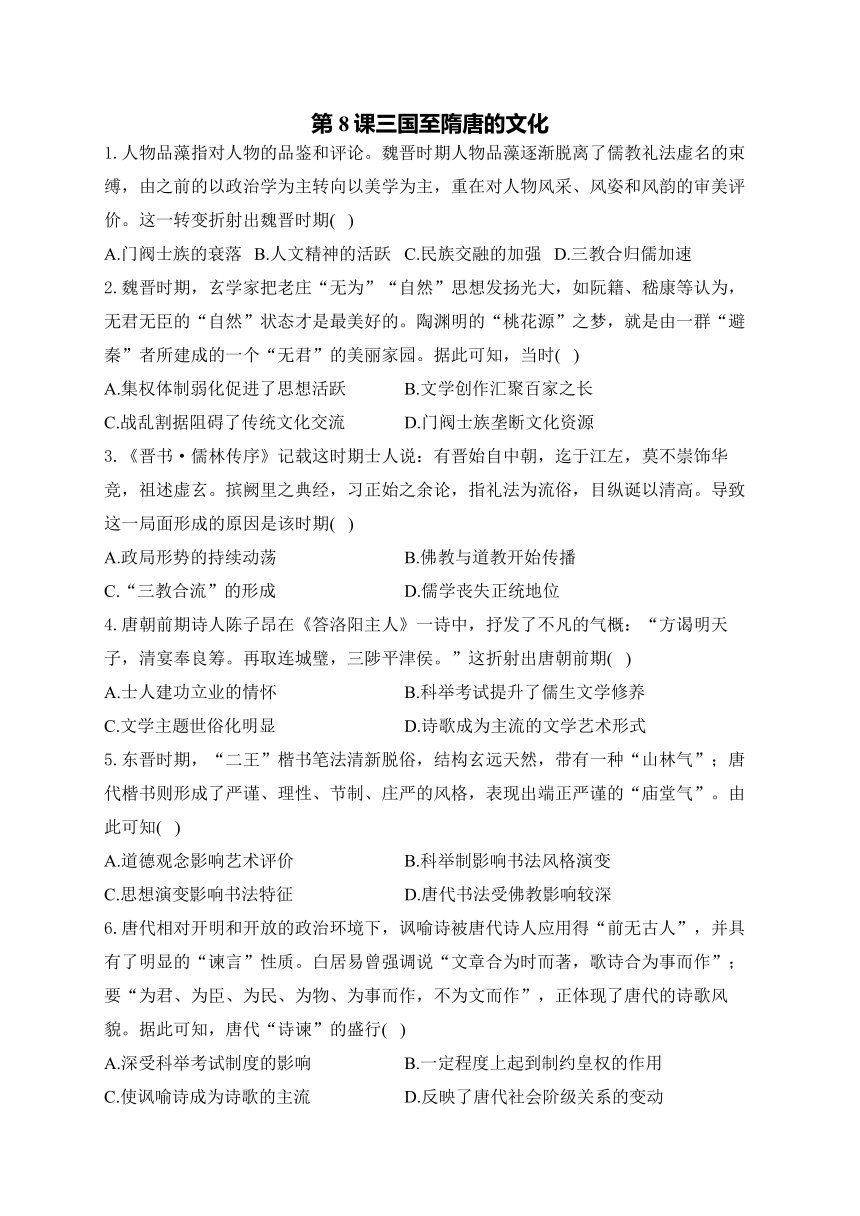

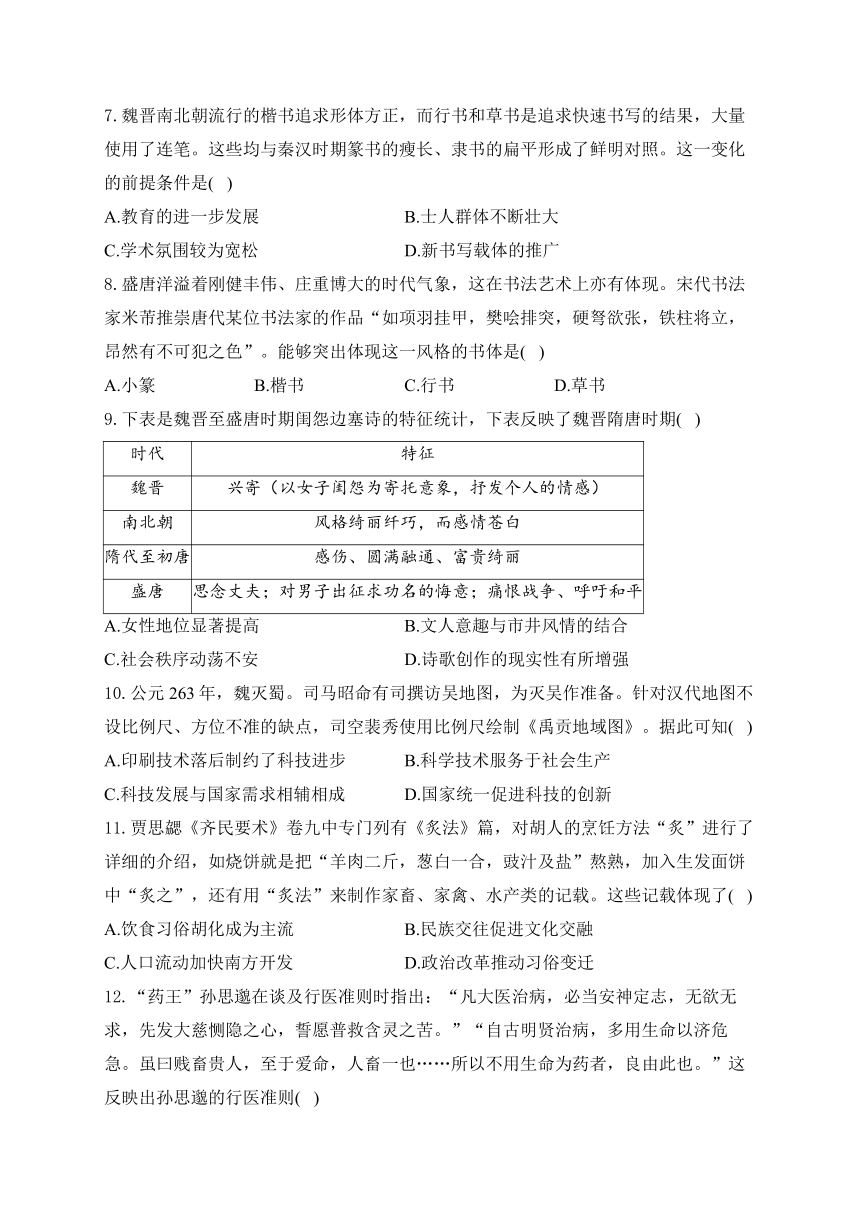

9.下表是魏晋至盛唐时期闺怨边塞诗的特征统计,下表反映了魏晋隋唐时期( )

时代 特征

魏晋 兴寄(以女子闺怨为寄托意象,抒发个人的情感)

南北朝 风格绮丽纤巧,而感情苍白

隋代至初唐 感伤、圆满融通、富贵绮丽

盛唐 思念丈夫;对男子出征求功名的悔意;痛恨战争、呼吁和平

A.女性地位显著提高 B.文人意趣与市井风情的结合

C.社会秩序动荡不安 D.诗歌创作的现实性有所增强

10.公元263年,魏灭蜀。司马昭命有司撰访吴地图,为灭吴作准备。针对汉代地图不设比例尺、方位不准的缺点,司空裴秀使用比例尺绘制《禹贡地域图》。据此可知( )

A.印刷技术落后制约了科技进步 B.科学技术服务于社会生产

C.科技发展与国家需求相辅相成 D.国家统一促进科技的创新

11.贾思勰《齐民要术》卷九中专门列有《炙法》篇,对胡人的烹饪方法“炙”进行了详细的介绍,如烧饼就是把“羊肉二斤,葱白一合,豉汁及盐”熬熟,加入生发面饼中“炙之”,还有用“炙法”来制作家畜、家禽、水产类的记载。这些记载体现了( )

A.饮食习俗胡化成为主流 B.民族交往促进文化交融

C.人口流动加快南方开发 D.政治改革推动习俗变迁

12.“药王”孙思邈在谈及行医准则时指出:“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。”“自古明贤治病,多用生命以济危急。虽曰贱畜贵人,至于爱命,人畜一也……所以不用生命为药者,良由此也。”这反映出孙思邈的行医准则( )

A.深受儒释道思想的影响 B.彰显了民本主义的色彩

C.蕴含了天人合一的观念 D.体现出阴阳辩证的哲学

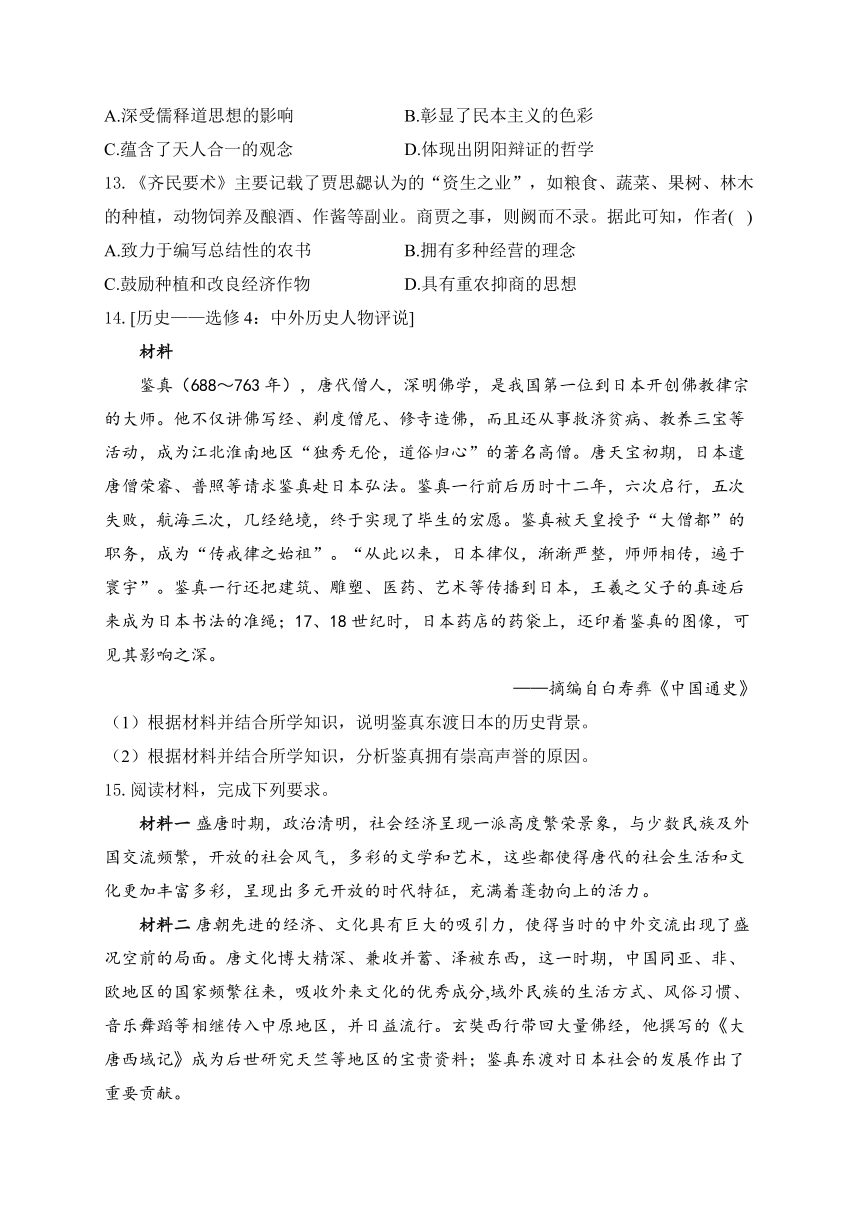

13.《齐民要术》主要记载了贾思勰认为的“资生之业”,如粮食、蔬菜、果树、林木的种植,动物饲养及酿酒、作酱等副业。商贾之事,则阙而不录。据此可知,作者( )

A.致力于编写总结性的农书 B.拥有多种经营的理念

C.鼓励种植和改良经济作物 D.具有重农抑商的思想

14.[历史——选修4:中外历史人物评说]

材料

鉴真(688~763年),唐代僧人,深明佛学,是我国第一位到日本开创佛教律宗的大师。他不仅讲佛写经、剃度僧尼、修寺造佛,而且还从事救济贫病、教养三宝等活动,成为江北淮南地区“独秀无伦,道俗归心”的著名高僧。唐天宝初期,日本遣唐僧荣睿、普照等请求鉴真赴日本弘法。鉴真一行前后历时十二年,六次启行,五次失败,航海三次,几经绝境,终于实现了毕生的宏愿。鉴真被天皇授予“大僧都”的职务,成为“传戒律之始祖”。“从此以来,日本律仪,渐渐严整,师师相传,遍于寰宇”。鉴真一行还把建筑、雕塑、医药、艺术等传播到日本,王羲之父子的真迹后来成为日本书法的准绳;17、18世纪时,日本药店的药袋上,还印着鉴真的图像,可见其影响之深。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,说明鉴真东渡日本的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析鉴真拥有崇高声誉的原因。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 盛唐时期,政治清明,社会经济呈现一派高度繁荣景象,与少数民族及外国交流频繁,开放的社会风气,多彩的文学和艺术,这些都使得唐代的社会生活和文化更加丰富多彩,呈现出多元开放的时代特征,充满着蓬勃向上的活力。

材料二 唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化博大精深、兼收并蓄、泽被东西,这一时期,中国同亚、非、欧地区的国家频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈等相继传入中原地区,并日益流行。玄奘西行带回大量佛经,他撰写的《大唐西域记》成为后世研究天竺等地区的宝贵资料;鉴真东渡对日本社会的发展作出了重要贡献。

(1)结合材料和所学知识,举出一个典型事例,说明盛唐时期中华文明因交流而互鉴,因互鉴而发展。

(2)根据材料用简洁的语言归纳概括唐文化的特点。

答案以及解析

1.答案:B

解析:魏晋时期的士人关注“风采、风姿和风韵的审美评价”的背后是注重自我、表现自我,关注自我审美意识的时代,即人文精神自觉的时代,故选B项;魏晋时期,由于九品中正制的实行,门阀势力进一步发展,排除A项;民族交融的进程中,少数民族文化给中国文化带来了新鲜的空气,追求宏伟、刚健、豪迈的审美价值趋向逐渐形成,排除C项;“风采、风姿和风韵的审美评价”与玄学有关,与佛教和儒学无直接联系,况且“三教合归儒”出现于隋唐时期,排除D项。

2.答案:A

解析:据材料“魏晋时期,玄学家……无君无臣……陶渊明……‘无君’的美丽家园”可知,玄学家发扬老庄思想,主张远离政治,回避现实,甚至提出建立一个“无君无臣”的社会,这说明了魏晋时期的社会动荡导致专制集权体制弱化,促进了当时思想领域的活跃,故选A项。

3.答案:A

解析:据材料“有晋始自中朝,迄于江左,莫不崇饰华竞,祖述虚玄”可知,东晋时期玄学兴起,结合所学知识可知,这是由于魏晋时期政治局势持续动荡,名士自危,他们通过玄学来逃避现实,以明哲保身,于是社会形成清谈之风,故选A项;佛教和道教在汉代已经开始传播,故“开始”一词不符合史实,排除B项;结合所学知识可知,“三教合流”是隋唐朝时期的政策,排除C项;结合所学知识可知,这一时期儒学虽受到冲击,但并未丧失正统地位,排除D项。

4.答案:A

解析:据材料“方渴明天子,清宴奉良筹。再取连城壁,三陟平津侯”可知,陈子昂盼望面见天子,为君主献良策,以实现自己的官场抱负,这折射出士人建功立业的情怀,故选A项;材料中陈子昂通过诗句表达个人的抱负,没有涉及科举考试这一信息,排除B项;结合所学知识可知,世俗化的特点是大众化,反映市民阶层的情感,而陈子昂的诗歌是表达文人的抱负,非“世俗化”特征,排除C项;没有跟其他文学艺术进行对比,无法得出诗歌的“主流”地位,排除D项。

5.答案:C

解析:“清新脱俗,结构玄远天然,带有一种‘山林气’”说明“二王”楷书深受魏晋玄学(主张无为、自然和清谈)的影响;“严谨、理性、节制、庄严的风格,表现出端正严谨的‘庙堂气’”说明唐代楷书深受儒学的影响,凸显了儒学诉求的伦理性、秩序性、人间性、规范性等潜在内涵,即思想演变影响书法特征,故选C项。

6.答案:B

解析:据材料“诗谏”具有“谏言”性质,因而对皇帝的劝谏和时攻的陈述,可以在防止君主的过失方面起到积极的引导作用,故选B项;科举考试制度会影响到唐诗的发展,而不是“诗谏”的盛行,排除A项;材料并没有将讽喻诗和其他类型诗歌进行比较,无法得出“主流”,排除C项;唐代社会阶级关系并没有发生变化,仍然是农民阶级和地主阶级两大对立的阶级,排除D项。

7.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝(中国)。据本题材料信息得出:魏晋南北朝时期的书法追求形体方正、快速书写、连笔等特点,这与秦汉时期的篆书、隶书的特点形成鲜明对照,结合所学知识,魏晋南北朝时期,造纸术得到改进,纸张成为书写的主要载体,这为书法艺术的发展提供了条件,D项正确;教育的进一步发展与字形的变化无关,排除A项;材料没有说士人的作用,排除B项;学术氛围较为宽松不一定会影响到书法,排除C项。故选D项。

8.答案:B

解析:据材料可知,盛唐书法艺术具有刚健丰伟、庄重博大的特点,并且米芾认为某书法家的作品“硬弩欲张,铁柱将立”,结合所学可知,楷书符合上述特点,故B项正确。材料提及的是唐代的书法艺术,而小篆主要在秦朝时使用,且具有平衡对称、上松下紧的特点,排除A项;行书兼具楷书的规矩和草书的放纵,而草书笔画简约、勾连不断,线条流畅,故排除C、D两项。

9.答案:D

解析:本题考查魏晋隋唐诗歌文化。据材料可知,魏晋至隋唐时期,闺怨诗的创作越来越关注战争对家庭生活的冲击,情感上越来越现实,因此表格反映了诗歌创作的现实性有所增强,D项正确;表格中没有直接体现女子的社会地位,A项错误;闺怨边塞诗中涉及的市井风情内容并不多,B项错误;魏晋南北朝战乱较多,但隋唐时期的社会秩序相对比较安定,C项错误。

10.答案:C

解析:据材料“司马昭命有司撰访吴地图,为灭吴做准备。针对汉代地图不设比例尺、方位不准的缺点,司空裴秀使用比例尺绘制《禹贡地域图》”可知司空裴秀绘制更详细的地图是为了满足国家对外征战的需要,而国家的需要也促进了地图绘制的发展,体现出科技发展与国家需求相辅相成,故选C项。

11.答案:B

解析:据材料“对胡人的烹饪方法‘炙’进行了详细的介绍”并结合所学可知,《齐民要术》记载了胡人的烹饪方法,而胡人的烹饪方法是通过民族交往传入,说明民族交往促进文化交融,故选B项。

12.答案:A

解析:材料中“必当安神定志,无欲无求”体现道家的思想;材料中“先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦”,其中“恻隐之心”是儒家的思想,而“大慈”和“普救含灵之苦”,特别是材料中“至于爱命,人畜一也……所以不用生命为药者,良由此也”则体现了佛教众生平等、戒杀生的思想,故A项正确。民本主义仍属于儒家思想范畴,B项较为片面,排除;天人合一思想在儒道两家都有体现,C项排除;阴阳辩证的哲学确实运用于中医治病,但在材料中无从体现,排除D项。

13.答案:D

解析:贾思勰在《齐民要术》中主要记载了“资生之业”,但“商贾之事,则阙而不录”,这体现了作者重农抑商的思想,故选D项。致力于编写总结性的农书并非材料主旨,排除A项;材料中没有体现多种经营的理念,排除B项;作者只是介绍农副业生产,并没有鼓励农民种植和改良经济作物,排除C项。

14.答案:(1)背景:唐朝国力强盛,有强大的影响力;唐朝对外交往频繁;海上丝绸之路发达;佛教盛行;日本推崇唐朝文化,遣唐使的邀请;鉴真决心到日本弘扬佛法。

(2)原因:精通佛学,笃志不移,不畏艰险和坚韧不拔的优秀品质;为中日友好交流作出重大贡献;对发展中日关系有现实借鉴意义;扩大了中华文明的影响力等。

解析:第(1)问,根据材料信息“唐天宝初期”“请求鉴真赴日本弘法”“毕生的宏愿”等并结合所学知识,从唐朝的影响力、日本对唐朝文化的推崇、日本方面的邀请和鉴真的个人意志等方面作答。

第(2)问,根据材料“历时十二年,六次启行,五次失败,航海三次,几经绝境”“把建筑、雕塑、医药、艺术等传播到日本”“日本药店的药袋上,还印着鉴真的图像”等并结合所学知识分析。

15、

(1)答案:事例:玄奘西行。

说明:唐朝高僧玄奘在贞观初年前往天竺取经,在天竺佛教中心那烂陀寺钻研佛法,之后又到许多国家讲学,成为公认的佛法大师,促进了佛教的传播与中外文化交流。

解析:根据材料二可知,盛唐时期中华文明因交流而互鉴,因互鉴而发展。结合所学知识选取一个文化交流互鉴的事例并进行说明即可。

(2)答案:文化特点:多元开放;博大精深;兼收并蓄;泽被东西。(任答三点即可)

解析:根据材料一“与少数民族及外国交流频繁,开放的社会风气,多彩的文学和艺术,这些都使得唐代的社会生活和文化更加丰富多彩,呈现出多元开放的时代特征”,根据材料二“唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化博大精深、兼收并蓄、泽被东西”,可以总结出唐文化的特点为多元开放;博大精深;兼收并蓄;泽被东西。

1.人物品藻指对人物的品鉴和评论。魏晋时期人物品藻逐渐脱离了儒教礼法虚名的束缚,由之前的以政治学为主转向以美学为主,重在对人物风采、风姿和风韵的审美评价。这一转变折射出魏晋时期( )

A.门阀士族的衰落 B.人文精神的活跃 C.民族交融的加强 D.三教合归儒加速

2.魏晋时期,玄学家把老庄“无为”“自然”思想发扬光大,如阮籍、嵇康等认为,无君无臣的“自然”状态才是最美好的。陶渊明的“桃花源”之梦,就是由一群“避秦”者所建成的一个“无君”的美丽家园。据此可知,当时( )

A.集权体制弱化促进了思想活跃 B.文学创作汇聚百家之长

C.战乱割据阻碍了传统文化交流 D.门阀士族垄断文化资源

3.《晋书·儒林传序》记载这时期士人说:有晋始自中朝,迄于江左,莫不崇饰华竞,祖述虚玄。摈阙里之典经,习正始之余论,指礼法为流俗,目纵诞以清高。导致这一局面形成的原因是该时期( )

A.政局形势的持续动荡 B.佛教与道教开始传播

C.“三教合流”的形成 D.儒学丧失正统地位

4.唐朝前期诗人陈子昂在《答洛阳主人》一诗中,抒发了不凡的气概:“方谒明天子,清宴奉良筹。再取连城璧,三陟平津侯。”这折射出唐朝前期( )

A.士人建功立业的情怀 B.科举考试提升了儒生文学修养

C.文学主题世俗化明显 D.诗歌成为主流的文学艺术形式

5.东晋时期,“二王”楷书笔法清新脱俗,结构玄远天然,带有一种“山林气”;唐代楷书则形成了严谨、理性、节制、庄严的风格,表现出端正严谨的“庙堂气”。由此可知( )

A.道德观念影响艺术评价 B.科举制影响书法风格演变

C.思想演变影响书法特征 D.唐代书法受佛教影响较深

6.唐代相对开明和开放的政治环境下,讽喻诗被唐代诗人应用得“前无古人”,并具有了明显的“谏言”性质。白居易曾强调说“文章合为时而著,歌诗合为事而作”;要“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作”,正体现了唐代的诗歌风貌。据此可知,唐代“诗谏”的盛行( )

A.深受科举考试制度的影响 B.一定程度上起到制约皇权的作用

C.使讽喻诗成为诗歌的主流 D.反映了唐代社会阶级关系的变动

7.魏晋南北朝流行的楷书追求形体方正,而行书和草书是追求快速书写的结果,大量使用了连笔。这些均与秦汉时期篆书的瘦长、隶书的扁平形成了鲜明对照。这一变化的前提条件是( )

A.教育的进一步发展 B.士人群体不断壮大

C.学术氛围较为宽松 D.新书写载体的推广

8.盛唐洋溢着刚健丰伟、庄重博大的时代气象,这在书法艺术上亦有体现。宋代书法家米芾推崇唐代某位书法家的作品“如项羽挂甲,樊哙排突,硬弩欲张,铁柱将立,昂然有不可犯之色”。能够突出体现这一风格的书体是( )

A.小篆 B.楷书 C.行书 D.草书

9.下表是魏晋至盛唐时期闺怨边塞诗的特征统计,下表反映了魏晋隋唐时期( )

时代 特征

魏晋 兴寄(以女子闺怨为寄托意象,抒发个人的情感)

南北朝 风格绮丽纤巧,而感情苍白

隋代至初唐 感伤、圆满融通、富贵绮丽

盛唐 思念丈夫;对男子出征求功名的悔意;痛恨战争、呼吁和平

A.女性地位显著提高 B.文人意趣与市井风情的结合

C.社会秩序动荡不安 D.诗歌创作的现实性有所增强

10.公元263年,魏灭蜀。司马昭命有司撰访吴地图,为灭吴作准备。针对汉代地图不设比例尺、方位不准的缺点,司空裴秀使用比例尺绘制《禹贡地域图》。据此可知( )

A.印刷技术落后制约了科技进步 B.科学技术服务于社会生产

C.科技发展与国家需求相辅相成 D.国家统一促进科技的创新

11.贾思勰《齐民要术》卷九中专门列有《炙法》篇,对胡人的烹饪方法“炙”进行了详细的介绍,如烧饼就是把“羊肉二斤,葱白一合,豉汁及盐”熬熟,加入生发面饼中“炙之”,还有用“炙法”来制作家畜、家禽、水产类的记载。这些记载体现了( )

A.饮食习俗胡化成为主流 B.民族交往促进文化交融

C.人口流动加快南方开发 D.政治改革推动习俗变迁

12.“药王”孙思邈在谈及行医准则时指出:“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。”“自古明贤治病,多用生命以济危急。虽曰贱畜贵人,至于爱命,人畜一也……所以不用生命为药者,良由此也。”这反映出孙思邈的行医准则( )

A.深受儒释道思想的影响 B.彰显了民本主义的色彩

C.蕴含了天人合一的观念 D.体现出阴阳辩证的哲学

13.《齐民要术》主要记载了贾思勰认为的“资生之业”,如粮食、蔬菜、果树、林木的种植,动物饲养及酿酒、作酱等副业。商贾之事,则阙而不录。据此可知,作者( )

A.致力于编写总结性的农书 B.拥有多种经营的理念

C.鼓励种植和改良经济作物 D.具有重农抑商的思想

14.[历史——选修4:中外历史人物评说]

材料

鉴真(688~763年),唐代僧人,深明佛学,是我国第一位到日本开创佛教律宗的大师。他不仅讲佛写经、剃度僧尼、修寺造佛,而且还从事救济贫病、教养三宝等活动,成为江北淮南地区“独秀无伦,道俗归心”的著名高僧。唐天宝初期,日本遣唐僧荣睿、普照等请求鉴真赴日本弘法。鉴真一行前后历时十二年,六次启行,五次失败,航海三次,几经绝境,终于实现了毕生的宏愿。鉴真被天皇授予“大僧都”的职务,成为“传戒律之始祖”。“从此以来,日本律仪,渐渐严整,师师相传,遍于寰宇”。鉴真一行还把建筑、雕塑、医药、艺术等传播到日本,王羲之父子的真迹后来成为日本书法的准绳;17、18世纪时,日本药店的药袋上,还印着鉴真的图像,可见其影响之深。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,说明鉴真东渡日本的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析鉴真拥有崇高声誉的原因。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 盛唐时期,政治清明,社会经济呈现一派高度繁荣景象,与少数民族及外国交流频繁,开放的社会风气,多彩的文学和艺术,这些都使得唐代的社会生活和文化更加丰富多彩,呈现出多元开放的时代特征,充满着蓬勃向上的活力。

材料二 唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化博大精深、兼收并蓄、泽被东西,这一时期,中国同亚、非、欧地区的国家频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈等相继传入中原地区,并日益流行。玄奘西行带回大量佛经,他撰写的《大唐西域记》成为后世研究天竺等地区的宝贵资料;鉴真东渡对日本社会的发展作出了重要贡献。

(1)结合材料和所学知识,举出一个典型事例,说明盛唐时期中华文明因交流而互鉴,因互鉴而发展。

(2)根据材料用简洁的语言归纳概括唐文化的特点。

答案以及解析

1.答案:B

解析:魏晋时期的士人关注“风采、风姿和风韵的审美评价”的背后是注重自我、表现自我,关注自我审美意识的时代,即人文精神自觉的时代,故选B项;魏晋时期,由于九品中正制的实行,门阀势力进一步发展,排除A项;民族交融的进程中,少数民族文化给中国文化带来了新鲜的空气,追求宏伟、刚健、豪迈的审美价值趋向逐渐形成,排除C项;“风采、风姿和风韵的审美评价”与玄学有关,与佛教和儒学无直接联系,况且“三教合归儒”出现于隋唐时期,排除D项。

2.答案:A

解析:据材料“魏晋时期,玄学家……无君无臣……陶渊明……‘无君’的美丽家园”可知,玄学家发扬老庄思想,主张远离政治,回避现实,甚至提出建立一个“无君无臣”的社会,这说明了魏晋时期的社会动荡导致专制集权体制弱化,促进了当时思想领域的活跃,故选A项。

3.答案:A

解析:据材料“有晋始自中朝,迄于江左,莫不崇饰华竞,祖述虚玄”可知,东晋时期玄学兴起,结合所学知识可知,这是由于魏晋时期政治局势持续动荡,名士自危,他们通过玄学来逃避现实,以明哲保身,于是社会形成清谈之风,故选A项;佛教和道教在汉代已经开始传播,故“开始”一词不符合史实,排除B项;结合所学知识可知,“三教合流”是隋唐朝时期的政策,排除C项;结合所学知识可知,这一时期儒学虽受到冲击,但并未丧失正统地位,排除D项。

4.答案:A

解析:据材料“方渴明天子,清宴奉良筹。再取连城壁,三陟平津侯”可知,陈子昂盼望面见天子,为君主献良策,以实现自己的官场抱负,这折射出士人建功立业的情怀,故选A项;材料中陈子昂通过诗句表达个人的抱负,没有涉及科举考试这一信息,排除B项;结合所学知识可知,世俗化的特点是大众化,反映市民阶层的情感,而陈子昂的诗歌是表达文人的抱负,非“世俗化”特征,排除C项;没有跟其他文学艺术进行对比,无法得出诗歌的“主流”地位,排除D项。

5.答案:C

解析:“清新脱俗,结构玄远天然,带有一种‘山林气’”说明“二王”楷书深受魏晋玄学(主张无为、自然和清谈)的影响;“严谨、理性、节制、庄严的风格,表现出端正严谨的‘庙堂气’”说明唐代楷书深受儒学的影响,凸显了儒学诉求的伦理性、秩序性、人间性、规范性等潜在内涵,即思想演变影响书法特征,故选C项。

6.答案:B

解析:据材料“诗谏”具有“谏言”性质,因而对皇帝的劝谏和时攻的陈述,可以在防止君主的过失方面起到积极的引导作用,故选B项;科举考试制度会影响到唐诗的发展,而不是“诗谏”的盛行,排除A项;材料并没有将讽喻诗和其他类型诗歌进行比较,无法得出“主流”,排除C项;唐代社会阶级关系并没有发生变化,仍然是农民阶级和地主阶级两大对立的阶级,排除D项。

7.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝(中国)。据本题材料信息得出:魏晋南北朝时期的书法追求形体方正、快速书写、连笔等特点,这与秦汉时期的篆书、隶书的特点形成鲜明对照,结合所学知识,魏晋南北朝时期,造纸术得到改进,纸张成为书写的主要载体,这为书法艺术的发展提供了条件,D项正确;教育的进一步发展与字形的变化无关,排除A项;材料没有说士人的作用,排除B项;学术氛围较为宽松不一定会影响到书法,排除C项。故选D项。

8.答案:B

解析:据材料可知,盛唐书法艺术具有刚健丰伟、庄重博大的特点,并且米芾认为某书法家的作品“硬弩欲张,铁柱将立”,结合所学可知,楷书符合上述特点,故B项正确。材料提及的是唐代的书法艺术,而小篆主要在秦朝时使用,且具有平衡对称、上松下紧的特点,排除A项;行书兼具楷书的规矩和草书的放纵,而草书笔画简约、勾连不断,线条流畅,故排除C、D两项。

9.答案:D

解析:本题考查魏晋隋唐诗歌文化。据材料可知,魏晋至隋唐时期,闺怨诗的创作越来越关注战争对家庭生活的冲击,情感上越来越现实,因此表格反映了诗歌创作的现实性有所增强,D项正确;表格中没有直接体现女子的社会地位,A项错误;闺怨边塞诗中涉及的市井风情内容并不多,B项错误;魏晋南北朝战乱较多,但隋唐时期的社会秩序相对比较安定,C项错误。

10.答案:C

解析:据材料“司马昭命有司撰访吴地图,为灭吴做准备。针对汉代地图不设比例尺、方位不准的缺点,司空裴秀使用比例尺绘制《禹贡地域图》”可知司空裴秀绘制更详细的地图是为了满足国家对外征战的需要,而国家的需要也促进了地图绘制的发展,体现出科技发展与国家需求相辅相成,故选C项。

11.答案:B

解析:据材料“对胡人的烹饪方法‘炙’进行了详细的介绍”并结合所学可知,《齐民要术》记载了胡人的烹饪方法,而胡人的烹饪方法是通过民族交往传入,说明民族交往促进文化交融,故选B项。

12.答案:A

解析:材料中“必当安神定志,无欲无求”体现道家的思想;材料中“先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦”,其中“恻隐之心”是儒家的思想,而“大慈”和“普救含灵之苦”,特别是材料中“至于爱命,人畜一也……所以不用生命为药者,良由此也”则体现了佛教众生平等、戒杀生的思想,故A项正确。民本主义仍属于儒家思想范畴,B项较为片面,排除;天人合一思想在儒道两家都有体现,C项排除;阴阳辩证的哲学确实运用于中医治病,但在材料中无从体现,排除D项。

13.答案:D

解析:贾思勰在《齐民要术》中主要记载了“资生之业”,但“商贾之事,则阙而不录”,这体现了作者重农抑商的思想,故选D项。致力于编写总结性的农书并非材料主旨,排除A项;材料中没有体现多种经营的理念,排除B项;作者只是介绍农副业生产,并没有鼓励农民种植和改良经济作物,排除C项。

14.答案:(1)背景:唐朝国力强盛,有强大的影响力;唐朝对外交往频繁;海上丝绸之路发达;佛教盛行;日本推崇唐朝文化,遣唐使的邀请;鉴真决心到日本弘扬佛法。

(2)原因:精通佛学,笃志不移,不畏艰险和坚韧不拔的优秀品质;为中日友好交流作出重大贡献;对发展中日关系有现实借鉴意义;扩大了中华文明的影响力等。

解析:第(1)问,根据材料信息“唐天宝初期”“请求鉴真赴日本弘法”“毕生的宏愿”等并结合所学知识,从唐朝的影响力、日本对唐朝文化的推崇、日本方面的邀请和鉴真的个人意志等方面作答。

第(2)问,根据材料“历时十二年,六次启行,五次失败,航海三次,几经绝境”“把建筑、雕塑、医药、艺术等传播到日本”“日本药店的药袋上,还印着鉴真的图像”等并结合所学知识分析。

15、

(1)答案:事例:玄奘西行。

说明:唐朝高僧玄奘在贞观初年前往天竺取经,在天竺佛教中心那烂陀寺钻研佛法,之后又到许多国家讲学,成为公认的佛法大师,促进了佛教的传播与中外文化交流。

解析:根据材料二可知,盛唐时期中华文明因交流而互鉴,因互鉴而发展。结合所学知识选取一个文化交流互鉴的事例并进行说明即可。

(2)答案:文化特点:多元开放;博大精深;兼收并蓄;泽被东西。(任答三点即可)

解析:根据材料一“与少数民族及外国交流频繁,开放的社会风气,多彩的文学和艺术,这些都使得唐代的社会生活和文化更加丰富多彩,呈现出多元开放的时代特征”,根据材料二“唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化博大精深、兼收并蓄、泽被东西”,可以总结出唐文化的特点为多元开放;博大精深;兼收并蓄;泽被东西。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进