第6课从隋唐盛世到五代十国__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 第6课从隋唐盛世到五代十国__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 108.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 10:53:43 | ||

图片预览

文档简介

第6课从隋唐盛世到五代十国

1.隋文帝时期,改革府兵制,实行君主直辖化,即禁卫军化——军府将领通过兵部选任,不再由一家一姓所世袭。同时规定“凡是军人,可悉属州县,垦田籍帐,一与民同”。隋文帝此举的主要意图是( )

A.加强中央集权 B.保证兵源充足 C.确保财政收入 D.强化户籍管理

2.隋初沿袭了前代的州、郡、县三级制,但存在“民少官多,十羊九牧”的情形。开皇三年(583年),废除郡级机构,并省州县,裁减冗官,对于地方各级官吏统由尚书省的吏部负责选任,所谓“大小之官,悉由吏部”。这些政策调整( )

A.强化了国家治理能力 B.加重了民众经济负担

C.导致了君主专制强化 D.阻碍了阶层之间流动

3.隋平陈以后,将北方的社会管理制度推行到南方,政令严急,导致南方豪强纷纷举事反隋。文帝派大军前往镇压,逐一平定……隋炀帝即位后,为了加强对华北、江南的控制,开始在洛阳营建东都,复以东都为中心开凿大运河。隋朝这些措施( )

A.源于经济重心南移的完成 B.推动了运河沿岸城镇的发展

C.旨在镇压南方豪族的叛乱 D.适应了国家巩固统一的需要

4.有记载称,大业元年(605年),隋炀帝“发河南诸郡男女百余万,开通济渠,自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引河通于淮”。同年,隋炀帝“发淮南民十余万开邗沟,自山阳至杨子入江”。大业四年(608年),隋炀帝“发河北诸都男女百余万开水济果,引沁水南达于河,北通源县”。这反映出隋炀帝( )

A.开通运河、功在当代 B.大兴土木、穷奢极欲

C.魄力非凡、不恤民力 D.好大喜功、穷兵黩武

5.唐代中后期,江南地区形成了“以扬州为区域中心城市,以苏州、杭州、越州为次级区域中心城市,以一般州府所在地为三级区域中心城市,以县城为四级区域中心城市,以新兴的镇市和草市为第五级区域中心城镇的五级城市体系”。这一城市体系的形成反映了江南地区( )

A.地方政府行政效率得到提升 B.城市的经济职能得到了加强

C.区域内产业的分工和专业化 D.社会群体间流动性日益增强

6.唐玄宗时,安禄山、哥舒翰、高仙芝等皆以少数民族身份出任节度使;日本遣唐使阿倍仲麻吕历仕唐玄宗、唐肃宗、唐代宗三代皇帝,备受厚遇:著名才女上官婉儿深得武则天信任,参决政务。这表明,唐朝( )

A.儒家思想被动摇 B.社会阶层流动性较强

C.政权具有包容性 D.中原文化向边疆传播

7.唐初,薛元超以门荫入仕,高宗时官至宰相。他曾说:“吾不才,富贵过人。平生有三恨:始不以进士擢第;不娶五姓女(崔、卢、李、郑、王五姓);不得修国史。”这反映了当时( )

A.门第观念逐渐淡化 B.政治制度的导向

C.历史传承得到强化 D.门阀势力的衰弱

8.唐玄宗针对民间销毁铜钱用于铸造铜器的现象,下诏曰“今天下泉货益少,币帛颇轻,欲使天下流通,焉可得也”,遂禁止私造铜器,由官府统一收购冶炼出的铜铅锡,杜绝私自买卖。制定该政策的主要原因是( )

A.国家财政的入不敷出 B.铸币材料严重短缺

C.铜铅锡专卖措施失效 D.铜钱流通范围有限

9.唐太宗去世后,吐蕃、突厥、奚、契丹等少数民族的骑兵不断袭扰边境地区。数以万计的敌军行踪不定,中央政府难以准确预判各边镇实际布防所需兵力,且由中央政府统一调配的后勤体系也难以应对突发的战事。这有助于解释,唐代前中期( )

A.中央集权体制的破坏 B.疆域不断缩小的困局

C.民族交融强化的趋势 D.地方武将权力的扩张

10.唐德宗时,“州刺史月俸至千缗,方镇所取无艺,而京官禄寡薄,自方镇入八座(高级京官),至谓罢权。薛邕由左丞贬歙州刺史,家人恨降之晚。崔祐甫任吏部员外,求为洪州别驾”。由此可推知,当时( )

A.两税法的纳税负担较沉重 B.藩镇维系了唐朝统治

C.政局呈现内轻外重的特点 D.官僚队伍的急剧膨胀

11.唐代河朔地区藩镇割据的节度使,一度热衷于阅读《春秋》《左传》,并以春秋时期的诸侯自比。据此可知,当时( )

A.中央朝廷丧失权威 B.儒家理念深入人心

C.崇文抑武风气渐显 D.一统秩序受到挑战

12.唐中后期,朝廷鼓励士人到地方任职,藩镇有辟召幕僚之风。一度出现“游宦之士,至以朝廷为闲地,谓幕府为要津”的现象,这( )

A.强化了外重内轻的局面 B.缓和了朋党之争

c.破坏了科举考试的公平 D.加剧了阶级矛盾

13.756年,唐玄宗发布了一篇筹划平叛全局的制书,在划分各路势力的基础上,规定“应须士马、甲仗、粮赐等,并于当路自供”,于是“诸道节度使、观察使多率税商贾,以充军资杂用”。这一做法( )

A.埋下了藩镇割据的隐患 B.解决了朝廷的财政危机

C.开创了唐朝的盛世局面 D.旨在提高地方行政效率

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。隋炀帝即位后,开通了以东都洛阳为中心,北起涿郡,南到余杭的大运河。一方面,开运河是为了巩固隋封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南。另一方面,江南地区“鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之优,覆衣天下”。关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。运河开通后,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2500多公里,是世界上最雄伟的工程之一。

——朱绍侯《中国古代史》

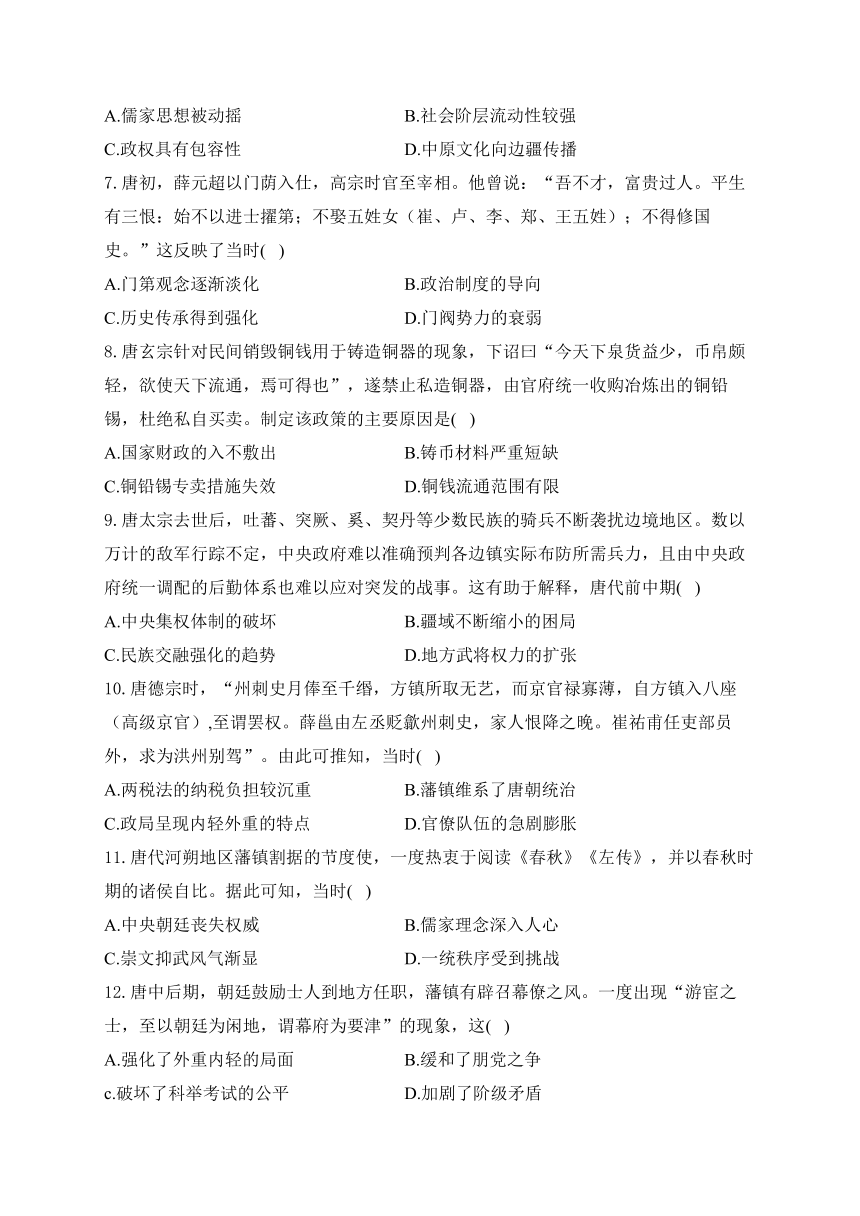

材料二:

(1)根据材料一,概括隋朝大运河开通的原因。

(2)比较材料二中的图1和图2,说明图2元朝水运路线发生了哪些重大变化。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简析隋朝和元朝大运河的共同作用。

15.阅读材料,回答问题。

材料一:隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

材料二:隋朝时期,西域高昌(今新疆吐鲁番)国王仿效华夏兴办学校,“有《毛诗》《论语》《孝经》,置学官弟子,以相教授”。唐蕃和亲后,松赞干布“仍遣酋豪子弟,请入国学以习《诗》《书》。又请中国识文之人典其表疏”。南诏则选群蛮子弟聚之成都,学习汉族礼仪文化,并达到了很高的造诣,“公文翰之美,冠于一时”。

——摘编自《北史·高昌传》《旧唐书·吐蕃传》等

(1)用隋唐的史实说明材料一中统治阶级是如何加强与周边各族交融的。

(2)结合材料二和所学知识,分析隋唐时期少数民族政权重视学习汉文化的原因。

答案以及解析

1.答案:A

解析:本题考查隋朝加强中央集权的措施。根据材料并结合所学知识可知,隋文帝时期,改革府兵制,军府将领由世袭改为由兵部选任,并将军人户籍并入所在州县,“寓兵于农”,这些做法有利于打击世家大族对军权的占有,强化地方治理,加强中央集权,故A项正确。仅由材料中军府将领由世袭改为由兵部选任,不能得出“保证兵源充足”的结论,排除B项:“寓兵于农”的政策在一定程度上可以节省国家军费支出,但并不能“确保财政收入”,排除C项:强化户籍管理虽然也属于改革府兵制带来的影响,但不是主要意图,排除D项。

2.答案:A

解析:依据所学知识可知,隋代废除郡级机构、并省州县、裁减冗官,并由吏部统一选任官吏等措施大大强化了中央集权,加强了国家的治理能力,故A正确;这些措施减轻了民众经济负担,故B错误;材料信息涉及的是中央集权的强化,故C错误;材料和阶层之间流动无关,故D错误。

3.答案:D

解析:隋朝巩固统一的措施,据材料“将北方的社会管理制度推行到南方……为了加强对华北、江南的控制”可知,这些措施加强了对地方的管理,适应了国家巩固统一的需要,故D项正确;经济重心南移完成于宋代,排除A项;“推动了运河沿岸城镇的发展”只体现了材料的部分信息,不能全面反映材料主旨,排除B项;此时南方豪族的叛乱已被隋文帝平定,排除C项。

4.答案:C

解析:根据材料“发河南诸郡男女百余万,开通济果,自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引河通于淮”“发淮南民十余万开邗沟,自山阳至杨子入江”“发河北诸都男女百余万开水济果,引沁水南达于河,北通源县”可得出隋炀帝征发全国人民,不断兴修水利,C项正确;材料中只是体现隋炀帝兴修水利,未对其作出正面或者负面评价,“功在千秋”“穷奢极欲”“好大喜功、穷兵黩武”在材料中均未体现,排除ABD项。故选C项。

5.答案:B

解析:据材料可知,唐代中后期,江南地区形成了规模较为庞大、层级明确的城市群,城市群的出现说明江南地区的经济得到发展,城市的经济职能也得到增强,B项正确。出现了层级明确的城市群并不能说明地方政府的行政效率提升和区域内产业形成分工和专业化,排除A、C两项;仅根据城市群的出现不能说明社会群体间的流动性日益增强,排除D项。

6.答案:C

解析:材料反映出唐代用人突破民族、国家和性别限制,这体现出的正是唐代开放包容的政治氛围和社会风气,C项正确。材料没有体现儒家思想被动摇,排除A项;材料体现不出社会阶层流动性,排除B项;中原文化向边疆传播不能体现整个材料信息,排除D项。

7.答案:B

解析:由材料可以看出通过科举考试进入仕途的人,在社会上有荣誉,反映了当时政治制度的导向作用,B项正确;门第观念逐渐淡化与材料中“三恨”之一的“不娶五姓女”信息不符,排除A项;材料体现不出历史传承得到强化,排除C项;材料体现不出门阀势力的衰弱,排除D项,故选:B。

8.答案:B

解析:由材料“今天下泉货益少,币帛颇轻,欲使天下流通,焉可得也”可知,当时民间销毁铜钱铸造铜器导致铜钱流通量不足,无法满足商业贸易发展的需要。因此,唐玄宗下诏禁止私造铜器的主要原因是铸币材料严重短缺,故B项正确。材料并未涉及国家财政情况,排除A项;由材料“由官府统一收购冶炼出的铜铅锡,杜绝私自买卖”可知,唐朝强化了铜铅锡专卖政策,排除C项;唐代铜钱在全国流通,使用范围广泛,排除D项。

9.答案:D

解析:根据材料“吐蕃、突厥、奚、契丹等少数民族的骑兵不断袭扰边境地区。数以万计的敌军行踪不定,中央政府难以准确预判各边镇实际布防所需兵力,且由中央政府统一调配的后勤体系也难以应对突发的战事”并结合所学可知,为应对边疆形势,开元年间,唐玄宗在边境重地增置军镇,因此材料中的现象可以解释唐代前中期地方武将权力的扩张,D项正确;唐朝前中期基本处于盛世时期,中央集权体制尚能维系,排除A项;结合所学可知,唐朝前中期疆域处于扩张时期,排除B项;少数民族袭扰边境,中央政府加强布防,与民族交融没有直接关系,排除C项。故选D项。

10.答案:C

解析:据材料可知,唐德宗时期,地方官员的俸禄高于京官,出现中央官员想要去地方当官的情况,这反映了地方势力坐大,威胁中央集权,政局出现内轻外重的特点,C项正确。材料只涉及地方官与京官的俸禄对比,没有涉及两税法的税率,排除A项;藩镇割据是唐朝灭亡的原因之一,排除B项;材料只涉及京官与地方官的俸禄对比,没有涉及官僚队伍的人数变化,不能得知官僚队伍是否膨胀,排除D项。

11.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:唐代(中国)。据材料“热衷于阅读《春秋》《左传》,并以春秋时期的诸侯自比”可知,当时藩镇割据的节度使有称霸的野心,说明当时一统秩序受到挑战,D项正确;材料中节度使“以春秋时期的诸侯自比”,说明中央集权遭受冲击,不是丧失权威,排除A项;节度使热衷于阅读《春秋》《左传》不是因为儒家理念深入人心,是为了称霸的野心,排除B项;崇文抑武是宋朝的社会风气,唐朝节度使本身就是武将,排除C项。故选D项。

12.答案:A

解析:据材料“游宦之士,至以朝廷为闲地,谓幕府为要津”可知,大量知识分子充任地方藩镇的幕僚,进一步增强了藩镇的实力,削弱了中央对地方藩镇的控制,强化了外重内轻的局面,故选A项;朋党之争主要体现为中央各级官僚之间的权力之争,排除B项;“游宦之士”“辟召幕僚”说明当时一些知识分子成为藩镇幕僚并未经过科举考试,排除C项;当时的阶级矛盾主要体现在农民阶级和地主阶级之间,材料并未涉及,排除D项。

13.答案:A

解析:据材料信息可知,唐玄宗在平叛全局制书中强调,在划分各路势力的基础上,各路自备武装和物资,这使得节度使、观察使等向商贾收税,强化了地方的实力,埋下了藩镇割据的隐患,故选A项;“解决了”说法过于绝对,排除B项;唐朝的盛世是“贞观之治”和“开元盛世”,在材料时间之前,排除C项;唐玄宗的做法旨在缓解平叛的财政压力,并非提高地方行政效率,排除D项。

14.答案:(1)隋朝国家的统一;中央集权国家可集中力量兴建大型工程;为加强对南方的有效控制,巩固统治;适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应。

(2)元朝运河截弯取直,直通大都,缩短了航程;开辟了长途海运路线。

(3)大运河加强了南北经济交流;巩固了统一的中央集权的封建国家;促使运河沿岸城市的兴起,工商业的繁荣;有利于南北文化交融,促进了中华文明传承与发展。

解析:(1)据材料一“隋朝南北统一”可知,隋朝的国家统一;据材料一“再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制”可知,中央集权国家可集中力量兴建大型工程;据材料一“开运河是为了巩固隋封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南”可知,为加强对南方的有效控制,巩固统治;据材料一“关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资”可知,适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应。

(2)仔细观察两幅地图,不难发现:元朝运河截弯取直,直通大都,缩短了航程;开辟了长途海运路线。

(3)据材料一大运河开通的目的及结合所学可知,大运河加强了南北经济交流;巩固了统一的中央集权的封建国家;促使运河沿岸城市的兴起,工商业的繁荣;有利于南北文化交融,促进了中华文明的传承与发展等。

15.答案:(1)史实:设置安西都护府和北庭都护府,加强对西域管理;与吐蕃赞普和亲,促进了汉藏友好交往;册封回纥、粟末靺鞨等少数民族首领,加大了对西北和东北地区管辖;唐蕃会盟,唐蕃之间基本停止了战争。

(2)隋唐时期民族政策开明;国家强盛,经济和文化繁荣;相对和平的环境;杰出政治人物的推动等。

解析:第(1)问,结合所学知识,唐代在处理民族关系的过程中坚持因地制宜的原则,采用了和亲、武力镇压、设立机构、会盟、册封等多种手段。首先,唐朝通过武力镇压突厥后,相继设立了安西都护府和北庭都护府对西域进行管理;其次,在汉藏关系上实行和亲政策,相继派遣文成公主和金城公主前往吐蕃和亲:然后,对回纥、粟末靺鞨等少数民族首领实行册封政策;最后,为了进一步巩固汉藏关系,又进行了唐蕃会盟。

第(2)问,据材料二“有《毛诗》《论语》《孝经》,置学官弟子,以相教授”,可知隋唐时期以儒家文化为代表的国家文化繁荣、经济发达,对少数民族地区形成了强烈的吸引力:据材料二“仍遣酋豪子弟,请入国学以习《诗》《书》”,可知隋唐时期实行开明的民族政策,积极接纳少数民族前往中原学习汉族文化;据材料二“西域高昌(今新疆吐鲁番)国王仿效华夏兴办学校”“松赞干布‘仍遣酋豪子弟…’”,可知隋唐时期以高昌国王、松赞干布为代表的杰出政治人物积极推动本民族对汉族文化的学习;最后,隋唐时期是大一统的封建王朝,国力强盛,社会局势稳定,对周边少数民族形成了强大的向心力。

1.隋文帝时期,改革府兵制,实行君主直辖化,即禁卫军化——军府将领通过兵部选任,不再由一家一姓所世袭。同时规定“凡是军人,可悉属州县,垦田籍帐,一与民同”。隋文帝此举的主要意图是( )

A.加强中央集权 B.保证兵源充足 C.确保财政收入 D.强化户籍管理

2.隋初沿袭了前代的州、郡、县三级制,但存在“民少官多,十羊九牧”的情形。开皇三年(583年),废除郡级机构,并省州县,裁减冗官,对于地方各级官吏统由尚书省的吏部负责选任,所谓“大小之官,悉由吏部”。这些政策调整( )

A.强化了国家治理能力 B.加重了民众经济负担

C.导致了君主专制强化 D.阻碍了阶层之间流动

3.隋平陈以后,将北方的社会管理制度推行到南方,政令严急,导致南方豪强纷纷举事反隋。文帝派大军前往镇压,逐一平定……隋炀帝即位后,为了加强对华北、江南的控制,开始在洛阳营建东都,复以东都为中心开凿大运河。隋朝这些措施( )

A.源于经济重心南移的完成 B.推动了运河沿岸城镇的发展

C.旨在镇压南方豪族的叛乱 D.适应了国家巩固统一的需要

4.有记载称,大业元年(605年),隋炀帝“发河南诸郡男女百余万,开通济渠,自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引河通于淮”。同年,隋炀帝“发淮南民十余万开邗沟,自山阳至杨子入江”。大业四年(608年),隋炀帝“发河北诸都男女百余万开水济果,引沁水南达于河,北通源县”。这反映出隋炀帝( )

A.开通运河、功在当代 B.大兴土木、穷奢极欲

C.魄力非凡、不恤民力 D.好大喜功、穷兵黩武

5.唐代中后期,江南地区形成了“以扬州为区域中心城市,以苏州、杭州、越州为次级区域中心城市,以一般州府所在地为三级区域中心城市,以县城为四级区域中心城市,以新兴的镇市和草市为第五级区域中心城镇的五级城市体系”。这一城市体系的形成反映了江南地区( )

A.地方政府行政效率得到提升 B.城市的经济职能得到了加强

C.区域内产业的分工和专业化 D.社会群体间流动性日益增强

6.唐玄宗时,安禄山、哥舒翰、高仙芝等皆以少数民族身份出任节度使;日本遣唐使阿倍仲麻吕历仕唐玄宗、唐肃宗、唐代宗三代皇帝,备受厚遇:著名才女上官婉儿深得武则天信任,参决政务。这表明,唐朝( )

A.儒家思想被动摇 B.社会阶层流动性较强

C.政权具有包容性 D.中原文化向边疆传播

7.唐初,薛元超以门荫入仕,高宗时官至宰相。他曾说:“吾不才,富贵过人。平生有三恨:始不以进士擢第;不娶五姓女(崔、卢、李、郑、王五姓);不得修国史。”这反映了当时( )

A.门第观念逐渐淡化 B.政治制度的导向

C.历史传承得到强化 D.门阀势力的衰弱

8.唐玄宗针对民间销毁铜钱用于铸造铜器的现象,下诏曰“今天下泉货益少,币帛颇轻,欲使天下流通,焉可得也”,遂禁止私造铜器,由官府统一收购冶炼出的铜铅锡,杜绝私自买卖。制定该政策的主要原因是( )

A.国家财政的入不敷出 B.铸币材料严重短缺

C.铜铅锡专卖措施失效 D.铜钱流通范围有限

9.唐太宗去世后,吐蕃、突厥、奚、契丹等少数民族的骑兵不断袭扰边境地区。数以万计的敌军行踪不定,中央政府难以准确预判各边镇实际布防所需兵力,且由中央政府统一调配的后勤体系也难以应对突发的战事。这有助于解释,唐代前中期( )

A.中央集权体制的破坏 B.疆域不断缩小的困局

C.民族交融强化的趋势 D.地方武将权力的扩张

10.唐德宗时,“州刺史月俸至千缗,方镇所取无艺,而京官禄寡薄,自方镇入八座(高级京官),至谓罢权。薛邕由左丞贬歙州刺史,家人恨降之晚。崔祐甫任吏部员外,求为洪州别驾”。由此可推知,当时( )

A.两税法的纳税负担较沉重 B.藩镇维系了唐朝统治

C.政局呈现内轻外重的特点 D.官僚队伍的急剧膨胀

11.唐代河朔地区藩镇割据的节度使,一度热衷于阅读《春秋》《左传》,并以春秋时期的诸侯自比。据此可知,当时( )

A.中央朝廷丧失权威 B.儒家理念深入人心

C.崇文抑武风气渐显 D.一统秩序受到挑战

12.唐中后期,朝廷鼓励士人到地方任职,藩镇有辟召幕僚之风。一度出现“游宦之士,至以朝廷为闲地,谓幕府为要津”的现象,这( )

A.强化了外重内轻的局面 B.缓和了朋党之争

c.破坏了科举考试的公平 D.加剧了阶级矛盾

13.756年,唐玄宗发布了一篇筹划平叛全局的制书,在划分各路势力的基础上,规定“应须士马、甲仗、粮赐等,并于当路自供”,于是“诸道节度使、观察使多率税商贾,以充军资杂用”。这一做法( )

A.埋下了藩镇割据的隐患 B.解决了朝廷的财政危机

C.开创了唐朝的盛世局面 D.旨在提高地方行政效率

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。隋炀帝即位后,开通了以东都洛阳为中心,北起涿郡,南到余杭的大运河。一方面,开运河是为了巩固隋封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南。另一方面,江南地区“鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之优,覆衣天下”。关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。运河开通后,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2500多公里,是世界上最雄伟的工程之一。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二:

(1)根据材料一,概括隋朝大运河开通的原因。

(2)比较材料二中的图1和图2,说明图2元朝水运路线发生了哪些重大变化。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简析隋朝和元朝大运河的共同作用。

15.阅读材料,回答问题。

材料一:隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

材料二:隋朝时期,西域高昌(今新疆吐鲁番)国王仿效华夏兴办学校,“有《毛诗》《论语》《孝经》,置学官弟子,以相教授”。唐蕃和亲后,松赞干布“仍遣酋豪子弟,请入国学以习《诗》《书》。又请中国识文之人典其表疏”。南诏则选群蛮子弟聚之成都,学习汉族礼仪文化,并达到了很高的造诣,“公文翰之美,冠于一时”。

——摘编自《北史·高昌传》《旧唐书·吐蕃传》等

(1)用隋唐的史实说明材料一中统治阶级是如何加强与周边各族交融的。

(2)结合材料二和所学知识,分析隋唐时期少数民族政权重视学习汉文化的原因。

答案以及解析

1.答案:A

解析:本题考查隋朝加强中央集权的措施。根据材料并结合所学知识可知,隋文帝时期,改革府兵制,军府将领由世袭改为由兵部选任,并将军人户籍并入所在州县,“寓兵于农”,这些做法有利于打击世家大族对军权的占有,强化地方治理,加强中央集权,故A项正确。仅由材料中军府将领由世袭改为由兵部选任,不能得出“保证兵源充足”的结论,排除B项:“寓兵于农”的政策在一定程度上可以节省国家军费支出,但并不能“确保财政收入”,排除C项:强化户籍管理虽然也属于改革府兵制带来的影响,但不是主要意图,排除D项。

2.答案:A

解析:依据所学知识可知,隋代废除郡级机构、并省州县、裁减冗官,并由吏部统一选任官吏等措施大大强化了中央集权,加强了国家的治理能力,故A正确;这些措施减轻了民众经济负担,故B错误;材料信息涉及的是中央集权的强化,故C错误;材料和阶层之间流动无关,故D错误。

3.答案:D

解析:隋朝巩固统一的措施,据材料“将北方的社会管理制度推行到南方……为了加强对华北、江南的控制”可知,这些措施加强了对地方的管理,适应了国家巩固统一的需要,故D项正确;经济重心南移完成于宋代,排除A项;“推动了运河沿岸城镇的发展”只体现了材料的部分信息,不能全面反映材料主旨,排除B项;此时南方豪族的叛乱已被隋文帝平定,排除C项。

4.答案:C

解析:根据材料“发河南诸郡男女百余万,开通济果,自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引河通于淮”“发淮南民十余万开邗沟,自山阳至杨子入江”“发河北诸都男女百余万开水济果,引沁水南达于河,北通源县”可得出隋炀帝征发全国人民,不断兴修水利,C项正确;材料中只是体现隋炀帝兴修水利,未对其作出正面或者负面评价,“功在千秋”“穷奢极欲”“好大喜功、穷兵黩武”在材料中均未体现,排除ABD项。故选C项。

5.答案:B

解析:据材料可知,唐代中后期,江南地区形成了规模较为庞大、层级明确的城市群,城市群的出现说明江南地区的经济得到发展,城市的经济职能也得到增强,B项正确。出现了层级明确的城市群并不能说明地方政府的行政效率提升和区域内产业形成分工和专业化,排除A、C两项;仅根据城市群的出现不能说明社会群体间的流动性日益增强,排除D项。

6.答案:C

解析:材料反映出唐代用人突破民族、国家和性别限制,这体现出的正是唐代开放包容的政治氛围和社会风气,C项正确。材料没有体现儒家思想被动摇,排除A项;材料体现不出社会阶层流动性,排除B项;中原文化向边疆传播不能体现整个材料信息,排除D项。

7.答案:B

解析:由材料可以看出通过科举考试进入仕途的人,在社会上有荣誉,反映了当时政治制度的导向作用,B项正确;门第观念逐渐淡化与材料中“三恨”之一的“不娶五姓女”信息不符,排除A项;材料体现不出历史传承得到强化,排除C项;材料体现不出门阀势力的衰弱,排除D项,故选:B。

8.答案:B

解析:由材料“今天下泉货益少,币帛颇轻,欲使天下流通,焉可得也”可知,当时民间销毁铜钱铸造铜器导致铜钱流通量不足,无法满足商业贸易发展的需要。因此,唐玄宗下诏禁止私造铜器的主要原因是铸币材料严重短缺,故B项正确。材料并未涉及国家财政情况,排除A项;由材料“由官府统一收购冶炼出的铜铅锡,杜绝私自买卖”可知,唐朝强化了铜铅锡专卖政策,排除C项;唐代铜钱在全国流通,使用范围广泛,排除D项。

9.答案:D

解析:根据材料“吐蕃、突厥、奚、契丹等少数民族的骑兵不断袭扰边境地区。数以万计的敌军行踪不定,中央政府难以准确预判各边镇实际布防所需兵力,且由中央政府统一调配的后勤体系也难以应对突发的战事”并结合所学可知,为应对边疆形势,开元年间,唐玄宗在边境重地增置军镇,因此材料中的现象可以解释唐代前中期地方武将权力的扩张,D项正确;唐朝前中期基本处于盛世时期,中央集权体制尚能维系,排除A项;结合所学可知,唐朝前中期疆域处于扩张时期,排除B项;少数民族袭扰边境,中央政府加强布防,与民族交融没有直接关系,排除C项。故选D项。

10.答案:C

解析:据材料可知,唐德宗时期,地方官员的俸禄高于京官,出现中央官员想要去地方当官的情况,这反映了地方势力坐大,威胁中央集权,政局出现内轻外重的特点,C项正确。材料只涉及地方官与京官的俸禄对比,没有涉及两税法的税率,排除A项;藩镇割据是唐朝灭亡的原因之一,排除B项;材料只涉及京官与地方官的俸禄对比,没有涉及官僚队伍的人数变化,不能得知官僚队伍是否膨胀,排除D项。

11.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:唐代(中国)。据材料“热衷于阅读《春秋》《左传》,并以春秋时期的诸侯自比”可知,当时藩镇割据的节度使有称霸的野心,说明当时一统秩序受到挑战,D项正确;材料中节度使“以春秋时期的诸侯自比”,说明中央集权遭受冲击,不是丧失权威,排除A项;节度使热衷于阅读《春秋》《左传》不是因为儒家理念深入人心,是为了称霸的野心,排除B项;崇文抑武是宋朝的社会风气,唐朝节度使本身就是武将,排除C项。故选D项。

12.答案:A

解析:据材料“游宦之士,至以朝廷为闲地,谓幕府为要津”可知,大量知识分子充任地方藩镇的幕僚,进一步增强了藩镇的实力,削弱了中央对地方藩镇的控制,强化了外重内轻的局面,故选A项;朋党之争主要体现为中央各级官僚之间的权力之争,排除B项;“游宦之士”“辟召幕僚”说明当时一些知识分子成为藩镇幕僚并未经过科举考试,排除C项;当时的阶级矛盾主要体现在农民阶级和地主阶级之间,材料并未涉及,排除D项。

13.答案:A

解析:据材料信息可知,唐玄宗在平叛全局制书中强调,在划分各路势力的基础上,各路自备武装和物资,这使得节度使、观察使等向商贾收税,强化了地方的实力,埋下了藩镇割据的隐患,故选A项;“解决了”说法过于绝对,排除B项;唐朝的盛世是“贞观之治”和“开元盛世”,在材料时间之前,排除C项;唐玄宗的做法旨在缓解平叛的财政压力,并非提高地方行政效率,排除D项。

14.答案:(1)隋朝国家的统一;中央集权国家可集中力量兴建大型工程;为加强对南方的有效控制,巩固统治;适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应。

(2)元朝运河截弯取直,直通大都,缩短了航程;开辟了长途海运路线。

(3)大运河加强了南北经济交流;巩固了统一的中央集权的封建国家;促使运河沿岸城市的兴起,工商业的繁荣;有利于南北文化交融,促进了中华文明传承与发展。

解析:(1)据材料一“隋朝南北统一”可知,隋朝的国家统一;据材料一“再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制”可知,中央集权国家可集中力量兴建大型工程;据材料一“开运河是为了巩固隋封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南”可知,为加强对南方的有效控制,巩固统治;据材料一“关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资”可知,适应经济重心南移的趋势,保障中央政府的物资供应。

(2)仔细观察两幅地图,不难发现:元朝运河截弯取直,直通大都,缩短了航程;开辟了长途海运路线。

(3)据材料一大运河开通的目的及结合所学可知,大运河加强了南北经济交流;巩固了统一的中央集权的封建国家;促使运河沿岸城市的兴起,工商业的繁荣;有利于南北文化交融,促进了中华文明的传承与发展等。

15.答案:(1)史实:设置安西都护府和北庭都护府,加强对西域管理;与吐蕃赞普和亲,促进了汉藏友好交往;册封回纥、粟末靺鞨等少数民族首领,加大了对西北和东北地区管辖;唐蕃会盟,唐蕃之间基本停止了战争。

(2)隋唐时期民族政策开明;国家强盛,经济和文化繁荣;相对和平的环境;杰出政治人物的推动等。

解析:第(1)问,结合所学知识,唐代在处理民族关系的过程中坚持因地制宜的原则,采用了和亲、武力镇压、设立机构、会盟、册封等多种手段。首先,唐朝通过武力镇压突厥后,相继设立了安西都护府和北庭都护府对西域进行管理;其次,在汉藏关系上实行和亲政策,相继派遣文成公主和金城公主前往吐蕃和亲:然后,对回纥、粟末靺鞨等少数民族首领实行册封政策;最后,为了进一步巩固汉藏关系,又进行了唐蕃会盟。

第(2)问,据材料二“有《毛诗》《论语》《孝经》,置学官弟子,以相教授”,可知隋唐时期以儒家文化为代表的国家文化繁荣、经济发达,对少数民族地区形成了强烈的吸引力:据材料二“仍遣酋豪子弟,请入国学以习《诗》《书》”,可知隋唐时期实行开明的民族政策,积极接纳少数民族前往中原学习汉族文化;据材料二“西域高昌(今新疆吐鲁番)国王仿效华夏兴办学校”“松赞干布‘仍遣酋豪子弟…’”,可知隋唐时期以高昌国王、松赞干布为代表的杰出政治人物积极推动本民族对汉族文化的学习;最后,隋唐时期是大一统的封建王朝,国力强盛,社会局势稳定,对周边少数民族形成了强大的向心力。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进