第3课秦统一多民族封建国家的建立__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 第3课秦统一多民族封建国家的建立__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 10:54:40 | ||

图片预览

文档简介

第3课秦统一多民族封建国家的建立

1.《岳麓书院藏秦简》记载:“丞相其以制明告郡县……毋令吏以苛徭夺黔首春夏时。令皆明焉,以为恒。不从令者,赀(处罚)丞、令、令史、尉、尉史、士吏、发弩各二甲(甲胄)”。这表明秦朝( )

A.相权挑战皇权 B.延续秦国耕战国策

C.统治残暴严苛 D.崇尚儒家民本思想

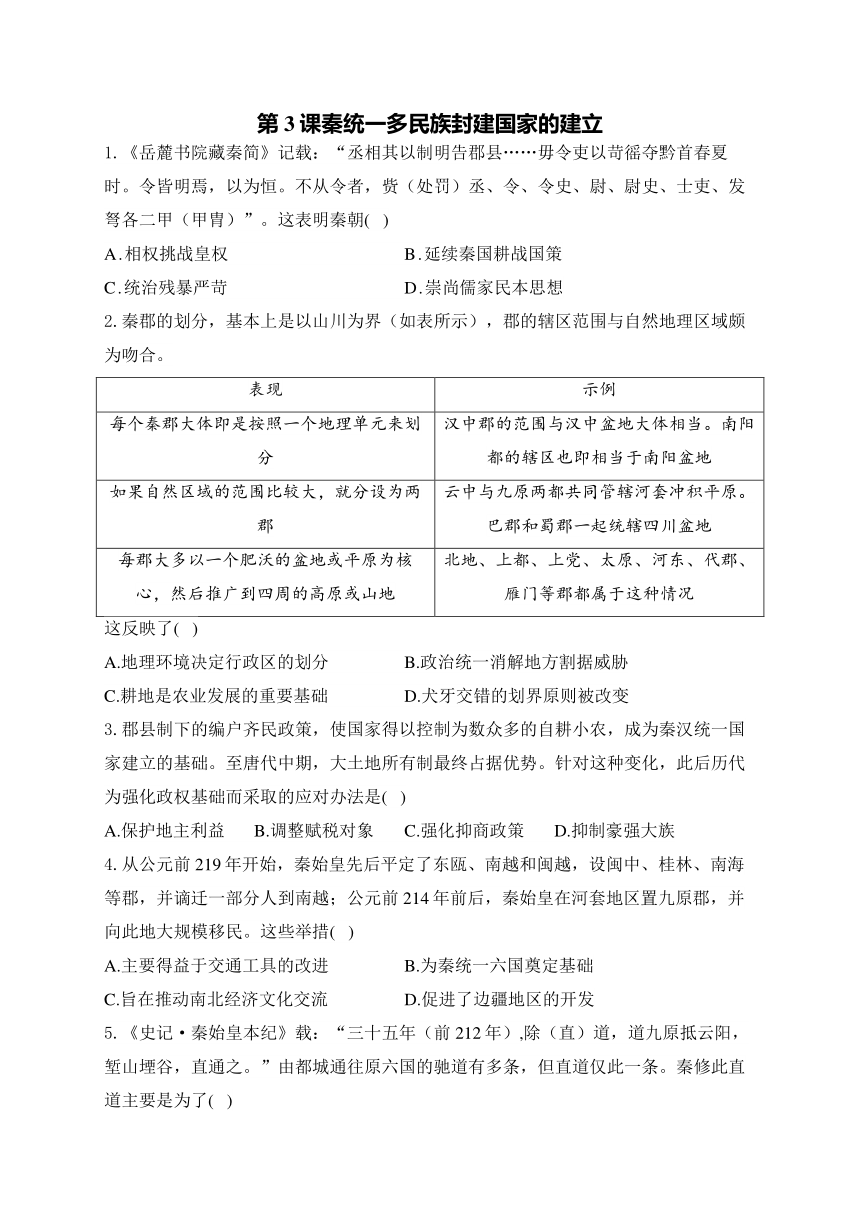

2.秦郡的划分,基本上是以山川为界(如表所示),郡的辖区范围与自然地理区域颇为吻合。

表现 示例

每个秦郡大体即是按照一个地理单元来划分 汉中郡的范围与汉中盆地大体相当。南阳都的辖区也即相当于南阳盆地

如果自然区域的范围比较大,就分设为两郡 云中与九原两都共同管辖河套冲积平原。巴郡和蜀郡一起统辖四川盆地

每郡大多以一个肥沃的盆地或平原为核心,然后推广到四周的高原或山地 北地、上都、上党、太原、河东、代郡、雁门等郡都属于这种情况

这反映了( )

A.地理环境决定行政区的划分 B.政治统一消解地方割据威胁

C.耕地是农业发展的重要基础 D.犬牙交错的划界原则被改变

3.郡县制下的编户齐民政策,使国家得以控制为数众多的自耕小农,成为秦汉统一国家建立的基础。至唐代中期,大土地所有制最终占据优势。针对这种变化,此后历代为强化政权基础而采取的应对办法是( )

A.保护地主利益 B.调整赋税对象 C.强化抑商政策 D.抑制豪强大族

4.从公元前219年开始,秦始皇先后平定了东瓯、南越和闽越,设闽中、桂林、南海等郡,并谪迁一部分人到南越;公元前214年前后,秦始皇在河套地区置九原郡,并向此地大规模移民。这些举措( )

A.主要得益于交通工具的改进 B.为秦统一六国奠定基础

C.旨在推动南北经济文化交流 D.促进了边疆地区的开发

5.《史记·秦始皇本纪》载:“三十五年(前212年),除(直)道,道九原抵云阳,堑山堙谷,直通之。”由都城通往原六国的驰道有多条,但直道仅此一条。秦修此直道主要是为了( )

A.遏制匈奴侵扰 B.贯通丝绸之路 C.完成国家统一 D.促进民族交融

6.据里耶秦简显示,洞庭郡迁陵县官府往来公文的接收与发出都有准确的时间记录,不仅记录了年、月、日,还精确到时辰。据此可推断,秦朝官署集中办公时段大致为地方时早上六七点至下午四五点;公文传递则是全天候状态。这说明秦朝( )

A.监察机构较为完善 B.地方行政运行规范有序

C.基层管理事无巨细 D.地方官吏重视行政效率

7.英国著名历史学家汤因比认为:“始皇帝并吞六国之后,进而废置各国的王室和封建贵族,并由秦国的官僚处理政事,这项激烈的措施使得这些牺牲者感到难以忍受之苦……这些强硬作风使他们因敏锐地感受到失去独立而更加难以忍受。”由此可知,秦二世而亡( )

A.在于凝聚力的缺失 B.统治者的残暴是主因

C.源于统治疆域扩大 D.由治理举措过激而致

8.关于秦灭亡的原因,众学者看法不一。《睡虎地秦墓竹简·语书》中记载:“古者民各有乡俗,其所利及好恶不同,或不便于民,害于邦,是以圣王作为法度,以矫端民心,去其邪避(僻),除其恶俗。……今法律令已布,闻吏民犯法为间私者不止,私好、乡俗之心不变。”该材料能证明以下哪一观点( )

A.秦法严苛残暴导致六国反抗 B.文化差异使关东地区不服秦朝的统治

C.秦的法律在地方无法落实 D.东方六国法制与秦国大相径庭

9.公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义后,队伍很快发展至数万人。不少六国贵族乘机而起,企图“报父兄之怨而成割地有土之业”,加入陈胜、吴广队伍的张耳、陈余反对陈胜称王,要他拥立六国的后裔。陈胜失败后,楚国贵族景驹和楚怀王之孙熊心先后被立为王。以上现象说明( )

A.六国势力影响仍然深刻 B.秦统治者与农民矛盾激化

C.六国贵族推动土地兼并 D.秦朝推行中央集权制不力

10.秦朝灭亡后,项羽在具有绝对优势兵力的情况下,取得咸阳后没有称帝,而是分封诸王,并自立为西楚霸王;他认为“富贵不归故乡,如衣绣夜行”,遂率部东归。这主要反映了项羽( )

A.目光长远 B.观念传统 C.审时度势 D.优柔寡断

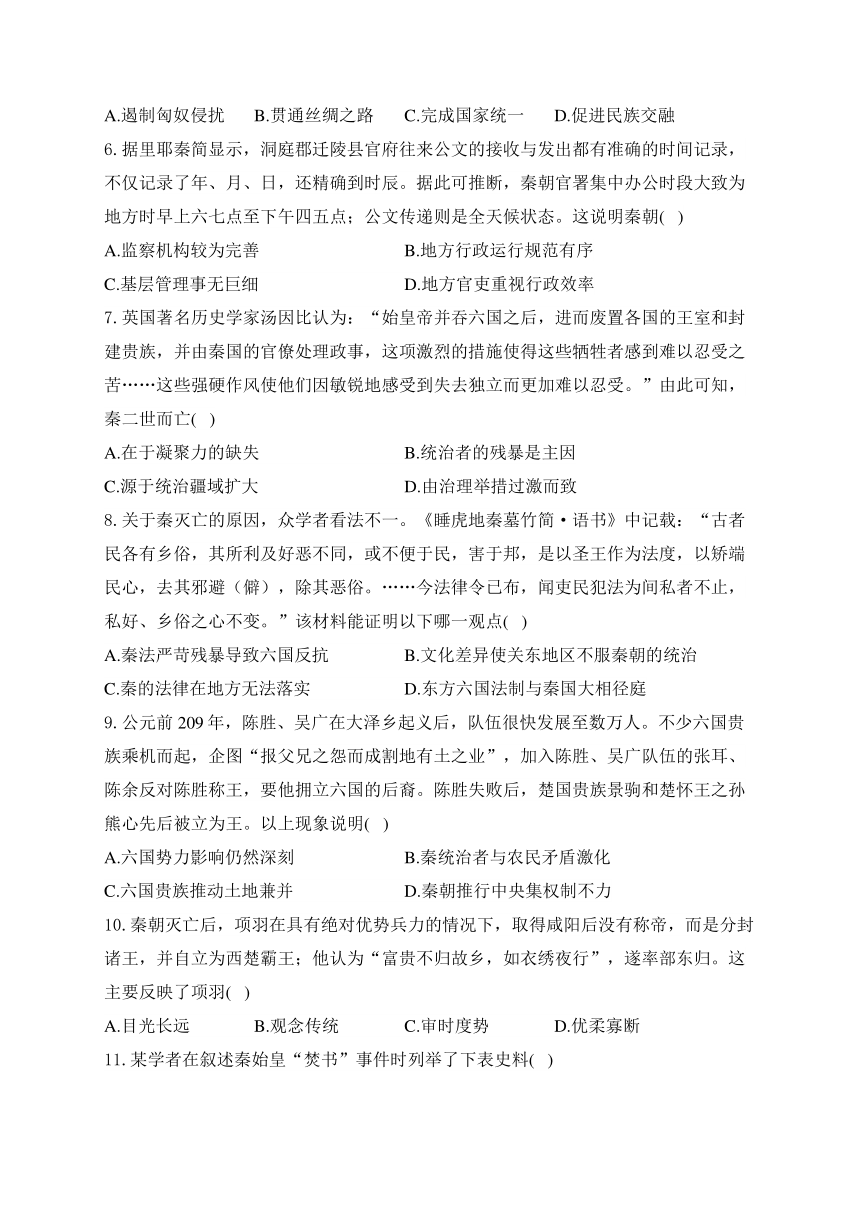

11.某学者在叙述秦始皇“焚书”事件时列举了下表史料( )

史料 出处

“非博士官所职,天下敢有藏《诗火书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。” 《史记·秦始皇本纪》

“始皇置酒咸阳宫,博士七十人前为寿。” 《史记·秦始皇本纪》

“居数日,项羽引兵西屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫室,火三月不灭,收其货宝妇女而东。” 《史记·项羽本纪》

该学者列举以上史料旨在说明( )

A.焚书事件并未造成严重后果 B.秦始皇并未下令焚烧书籍

C.秦末战争可能加剧文献损毁 D.焚书事件造成了文化断层

12.据《史记·陈涉世家》记载,陈涉人陈后,“号令召三老、豪杰与皆来会计事。三老、豪杰皆曰:‘将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦,复立楚国之社稷,功宜为王’陈涉乃立为王,号为张楚”。这反映出当时( )

A.人们对封建制度不满 B.社会阶级矛盾激化

C.中央集权已名存实亡 D.农民起义风起云涌

13.战国时期,商鞅变法重构秦国体制,提升了制度效率,实现了国与民的利益均衡,推动了国家的崛起;统一后,秦朝外部环境发生剧烈变化,秦始皇将秦制推广至全国,导致制度僵化、效率下降,最终二世而亡。秦亡的教训说明( )

A.制度建设需要与实际国情相结合 B.中央集权制度导致了秦朝的灭亡

C.法家的治国思想与时代格格不入 D.商鞅变法埋下了秦国灭亡的隐患

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一:项羽(前232年—前202年),名籍,字羽,楚国名将项燕之孙,秦末民变期间在会稽郡(今江苏苏州)起兵反秦。公元前207年,巨鹿之战爆发,项羽统率楚军五万(后期各诸侯联军也有参战),首先切断秦军王离部粮道,随后破釜沉舟,渡河迎敌,勇往直前,九战九捷,最终楚军大破秦将王离所率秦军主力二十万。随后联军转而进攻秦将章邯所率的刑徒军,值此关键时刻,秦二世却屡屡派人责问主帅章邯。再加之此前秦二世,听信谗言,陷害忠良,赏罚不明,使得章邯疑虑重重,秦国大军人心浮动,战心丧失,战力大减。双方战场初步接触后,章邯也大为吃惊楚军战力,最终他选择率二十余万秦军向项羽投降,项羽随即下令,将秦军将士除章邯本人外,全部坑杀。秦朝覆亡之势就此奠定。

材料二:公元前206年,楚汉战争爆发,期间项羽虽然在彭城之战(今江苏徐州)大破刘邦,但项羽因分封矛盾引起各路诸侯纷纷反叛,且始终无法有固定的后方补给,粮草殆尽,逐渐陷入被动局面。而另一方,刘邦的军事才能虽远不如项羽,但是刘邦的政治手段却十分精明,他用土地为承诺,说服了韩信、彭越举兵攻打楚军,还命令刘贾率领大军和英布汇合后包围楚军。当时,刘邦统帅的联军规模达到六十余万。公元前202年,项羽在垓下之战中被刘邦指挥的诸侯联军所败,突围至乌江后,自刎而死。

——以上材料均摘编自朱永嘉《刘邦与项羽》

(1)结合材料一及所学知识,指出项羽为何能在巨鹿之战中能大败秦军。

(2)结合材料二及所学知识,分析项羽因何无法在楚汉战争中战胜刘邦。你认为项羽一生的起伏给了我们今人哪些启示?

15.阅读材料,完成下列要求。

材料:廿年四月丙戌朔丁亥,南郡守腾谓县,道啬夫……今法律令已具矣,而吏民莫用,乡俗淫失(洪)之民不止,是即法(废)主之明法殴(也),而长邪避(僻)淫失(洪)之民,甚害于邦,不便于民。故腾为是而修法律令、田令及为间私方而下之,令吏明布,令吏民皆明智(知)之,毋巨(矩)于罪。

今法律令已布,闻吏民犯法为间私者不止,私好、乡俗之心不变,自从令、丞以下智(知)而弗举论……此皆大罪殴(也),而令、丞弗明智(知),甚不便。今且令人案行之,举劾不从令者,致以律,论及令、丞。

——摘编自睡虎地秦墓竹简《语书》

注:上文所提到的南郡设置于秦昭襄王二十九年(公元前278年),是年,“大良造白起攻楚,取郢为南郡,楚王走”。而“什年”是指秦王嬴政的纪年,为公元前227年。

(1)根据材料,概括秦国县级官府管辖的主要职责。

(2)任选上述某项职责,结合所学知识,指出秦国与之相关的一项制度或措施,并简析其影响。

答案以及解析

1.答案:B

解析:据材料信息,《岳麓书院藏秦简》中的这段记载反映了秦朝对农业生产保护的重视,其中提到“毋令吏以苛徭夺黔首春夏时”,意思是不让官吏在春夏农忙时节以重税和劳役干扰百姓的农业生产。这一政策的目的在于确保农业生产的顺利进行,避免因过多的徭役和税收影响农时,从而保障国家的粮食供应和社会稳定。这一政策延续了秦国时期的耕战国策,B项正确。材料主要是强调秦朝重视农业生产,没有涉及相权挑战皇权的相关信息,排除A项;材料体现的是统治比较合理,不实行苛刻的徭役,“残暴严苛”说法错误,排除C项;秦朝尚法,“以法为教”,“以吏为师”,非崇儒,排除D项。

2.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦(中国)。根据材料可知,秦郡的划分,基本上是以山川为界,以盆地或平原为中心,郡的辖区范围与自然地理区域颇为吻合,基本上每个郡都能有相当的耕种土地,为各地各郡的发展提供基本的耕地保障,说明耕地是农业发展的重要基础,C项正确;地理环境决定行政区的划分说法错误,排除A项;政治统一消解地方割据威胁说法绝对化,排除B项;此时划界主要按照山川形便的原则,排除D项。故选C项。

3.答案:B

解析:大土地所有制最终占据优势开始于唐朝中期,为此,历代政府为强化政权基础而采取的应对办法是不断调整赋税对象,如以土地和资产为税收主要标准的两税法,王安石变法时期推行的方田均税法,明初的一条鞭法和清初的摊丁入亩,针对拥有土地的人收税,最后发展为人头税分摊到田亩中,从而废除了人头税,故选B项。

4.答案:D

解析:根据材料“从公元前219年开始,秦始皇……设闽中、桂林、南海等郡”“在河套地区置九原郡,并向此地大规模移民”并结合所学知识可知,秦兼并六国后,加强对边疆地区的管理,并大举迁入移民,促进了边疆地区的开发,D项正确。秦朝能够设置边疆郡县并迁入移民主要得益于其政治与军事实力强大,而不是交通工具的改进,排除A项;公元前221年,秦统一六国,排除B项;秦朝设置边疆郡县主要目的是巩固国家统一,而不是推动南北经济文化交流,排除C项。

5.答案:A

解析:据材料可知,秦朝直道经由九原一直修到云阳,据地图信息可知,这条直道直通秦朝疆域南北,利于迅速调动部队解决边防问题,故选A项;丝绸之路开通于汉朝,时间上与材料不符,排除B项;秦统一六国在公元前221年,前212年国家已经统一,排除C项;结合所学可知,秦朝修直道的目的并非促进民族交往,而是军队调动,排除D项。

6.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。据材料可知,秦朝官的办公时间相对集中,公文传递则是全天候状态,可见当时地方行政运行管理规范有序,B项正确;材料未涉及监察机构,排除A项;材料反映的不是在乡里的基层管理,排除C项;地方官吏重视行政效率之说与材料主题不符,排除D项。故选B项。

7.答案:A

解析:据材料“废置各国的王室和封建贵族”“使得这些牺牲者感到难以忍受之苦”可知,秦灭六国后的措施并没有使原六国贵族对新王朝产生认同感,因而该学者认为秦二世而亡与凝聚力的缺失有关,故选A项。

8.答案:B

解析:本题考查秦朝灭亡的原因。选择B:根据题干可知,因各地不同民俗可能对国家治理存在危害,所以国家制定法律以化民成俗、导人向善,但民众对秦的法律政令持抵触态度而按故俗行事,究其原因是“私好、乡俗之心不变”,文化差异使关东地区不服秦朝的统治与材料内容相符。

9.答案:A

解析:据材料可知,陈胜、吴广起义后,不少六国贵族乘机而起,加入陈胜、吴广队伍的人反对陈胜称王,要他拥立六国后裔。陈胜失败后,楚国贵族、楚怀王之孙先后被立为王。从以上现象可以看出,秦末农民起义中六国势力仍然影响巨大,故选A项。

10.答案:B

解析:西周实行分封制,春秋战国时期分封制遭到破坏,秦统一后,彻底废除分封制,在全国推广郡县制。秦朝灭亡后,面对绝对的优势,项羽不称帝,反而选择了分封诸侯、退回江东,说明其深受“分封”传统观念的影响,故选B项。“目光长远”在材料中无从体现,排除A项;项羽的做法并未顺应当时中央集权的发展,不能说是审时度势,排除C项;材料信息无法体现项羽优柔寡断,排除D项。

11.答案:C

解析:据材料“非博士宫……天下敢有藏……百家语者……烧之”可知,秦始皇不允许民众私藏“《诗》《书》、百家语”,下令焚烧私藏书,据材料“项羽……烧秦官室,火三月不灭”可知,项羽在秦末屠秦都咸阳过程中,对秦文化造成了损害,这里面可能有秦朝文献,结合两者可知,秦末战争可能加剧文献损毁,故选C项。

12.答案:B

解析:本题考查秦末的农民起义。选择B:根据材料“伐无道,诛暴秦”可知,陈胜、吴广起义是社会矛盾不断激化的产物,且得到了底层百姓的支持。排除A:题干未涉及人们对封建制度不满。排除C:“张楚”政权建立时,秦朝中央集权仍实际运行。排除D:题干中仅提及陈胜、吴广起义,“风起云涌”无从得知。

13.答案:A

解析:商鞅变法重构秦国体制,提升了制度效率,推动了国家的崛起,是由于采用的制度与国情相适应;而统一后,秦朝外部环境发生剧烈变化,秦始皇将原有的秦制推广至全国,却没有做相应的调整,最终二世而亡,这是因为制度与国情不相适应,所以秦亡的教训说明制度建设一定要与实际国情相结合,才能发挥好的作用,故选A项。材料所述现象的原因在于秦的制度僵化,效率低下,中央集权制只是其中一项制度,B项说法以偏概全,排除。法家的治国思想与时代并不是格格不入,而是顺应了国家统一的趋势和现实,排除C项。商鞅变法使秦国增强了国力,促进了秦朝统一,但是在秦朝建立后其体制却并未调整,才是秦国灭亡的原因,排除D项。

14.答案:(1)胜利原因:项羽军事策略得当;楚军士气高昂;秦朝严酷的统治,使其民心尽失;秦朝统治集团出现严重内讧;诸侯联军参战并策应楚军;秦将章邯排兵布阵出现漏洞,且有轻敌心理;章邯所率秦军多为刑徒,战斗意志堪忧。

(2)战败理由:由于项羽大肆分封,导致内部矛盾重重,最终失去了协同战力;项羽缺乏稳定的后方补给,军心不稳,削弱了战斗力;刘邦有较强的整合能力,能够聚拢人心,使项羽陷入了孤家寡人的境地;项羽个人性格有缺点,过于刚愎自用。

启示:历史发展既有必然性也有偶然性;政治家要有综合的政治素质,高超娴熟的治国理政、用人能力、决断力;一个人的勇气和胆识具有不可估量的价值;追求梦想的决心和毅力是成功的关键;未雨绸缪、科学谋划、知己知彼,可以让一个人在竞争激烈中取得优势;不要因为一时的成功而过分自信和骄傲,要时刻保持谦虚谨慎;一个人的整合能力对于个人的成功和成就尤为重要;事业失败并不是人生终点,要善于总结经验教训,为未来的再次奋起做好准备。

解析:(1)胜利原因:可由材料一关键句归纳得出。

材料关键句/所学知识 答案要点

“首先切断秦军王离部粮道,随后破釜沉舟,渡河迎敌” 项羽军事策略得当

“勇往直前,九战九捷” 楚军士气高昂

“刑徒军”并结合所学秦朝的暴政史实 秦朝严酷的统治,使其民心尽失

“秦二世却屡屡派人责问主帅章邯……听信谗言,陷害忠良,赏罚不明” 秦朝统治集团出现严重内讧

“后期各诸侯联军也有参战” 诸侯联军参战并策应楚军

“章邯疑虑重重……也大为吃惊楚军战力” 秦将章邯排兵布阵出现漏洞,且有轻敌心理

“秦将章邯所率的刑徒军” 章邯所率秦军多为刑徒,战斗意志堪忧

(2)战败理由:根据材料二“项羽因分封矛盾引起各路诸侯纷纷反叛”得出由于项羽大肆分封,导致内部矛盾重重,最终失去了协同战力;根据材料二“始终无法有固定的后方补给,粮草殆尽,逐渐陷入被动局面”得出项羽缺乏稳定的后方补给,军心不稳,削弱了战斗力;根据材料二“刘邦的政治手段却十分精明,他用土地为承诺,说服了韩信、彭越举兵攻打楚军,还命令刘贾率领大军和英布汇合后包围楚军”得出刘邦有较强的整合能力,能够聚拢人心,使项羽陷入了孤家寡人的境地;结合所学“项羽的性格”得出项羽个人性格有缺点,过于刚愎自用。启示:结合所学历史的发展历程得出历史发展既有必然性也有偶然性;根据材料“破釜沉舟,渡河迎敌,勇往直前,九战九捷”并结合所学可以从项羽的政治素质、整合能力、胆识毅力、个人品质等方面得出启示;结合所学成败是常态得出事业失败并不是人生终点,要善于总结经验教训,为未来的再次奋起做好准备。

15.答案:(1)主要职责:传达中央法令;端正风俗;维护社会秩序;法律诉讼。

(2)制度或措施:设置端正风俗的三老。

影响:通过教化等职责,促进了地方社会的稳定和发展;推动了社会风俗的改善。

解析:(1)主要职责,结合材料,从地方官吏的管辖范围、管理方式等方面总结。

答案要点 答案来源

关键句:“今法律令已具矣”“令吏明布,令吏民皆明智(知)之” 县级官府有传达中央法令给吏民的职责

关键句:“乡俗淫失(泆)之民不止……而长邪避(僻)淫失(洪)之民,甚害于邦,不便于民。故腾为是而修法律令……令吏民皆明智(知)之” 县级官府有纠正不良风俗的职责

关键句:“闻吏民犯法为间私者不止……今且令人案行之,举劾不从令者,致以律,论及令、丞” 县级官府有维护社会秩序,对违法犯罪行为进行举劾的职责

(2)以“端正风俗”这一职责为例,相关制度或措施:三老。影响,建议从社会习俗、社会秩序、社会发展等角度进行整理。具体如下:

分析 答案要点

三老作为地方上有威望的长者,通过言传身教和道德教化,引导民众遵守法律、遵循良好的风俗,有助于减少不良行为的发生,维护地方社会秩序,从而促进地方的稳定和发展 促进了地方社会的稳定和发展

三老积极倡导符合国家利益和道德规范的行为和价值观,对不良风俗进行纠正,能够在一定程度上改变社会风气,使社会风俗更加积极向上 推动了社会风俗的改善

1.《岳麓书院藏秦简》记载:“丞相其以制明告郡县……毋令吏以苛徭夺黔首春夏时。令皆明焉,以为恒。不从令者,赀(处罚)丞、令、令史、尉、尉史、士吏、发弩各二甲(甲胄)”。这表明秦朝( )

A.相权挑战皇权 B.延续秦国耕战国策

C.统治残暴严苛 D.崇尚儒家民本思想

2.秦郡的划分,基本上是以山川为界(如表所示),郡的辖区范围与自然地理区域颇为吻合。

表现 示例

每个秦郡大体即是按照一个地理单元来划分 汉中郡的范围与汉中盆地大体相当。南阳都的辖区也即相当于南阳盆地

如果自然区域的范围比较大,就分设为两郡 云中与九原两都共同管辖河套冲积平原。巴郡和蜀郡一起统辖四川盆地

每郡大多以一个肥沃的盆地或平原为核心,然后推广到四周的高原或山地 北地、上都、上党、太原、河东、代郡、雁门等郡都属于这种情况

这反映了( )

A.地理环境决定行政区的划分 B.政治统一消解地方割据威胁

C.耕地是农业发展的重要基础 D.犬牙交错的划界原则被改变

3.郡县制下的编户齐民政策,使国家得以控制为数众多的自耕小农,成为秦汉统一国家建立的基础。至唐代中期,大土地所有制最终占据优势。针对这种变化,此后历代为强化政权基础而采取的应对办法是( )

A.保护地主利益 B.调整赋税对象 C.强化抑商政策 D.抑制豪强大族

4.从公元前219年开始,秦始皇先后平定了东瓯、南越和闽越,设闽中、桂林、南海等郡,并谪迁一部分人到南越;公元前214年前后,秦始皇在河套地区置九原郡,并向此地大规模移民。这些举措( )

A.主要得益于交通工具的改进 B.为秦统一六国奠定基础

C.旨在推动南北经济文化交流 D.促进了边疆地区的开发

5.《史记·秦始皇本纪》载:“三十五年(前212年),除(直)道,道九原抵云阳,堑山堙谷,直通之。”由都城通往原六国的驰道有多条,但直道仅此一条。秦修此直道主要是为了( )

A.遏制匈奴侵扰 B.贯通丝绸之路 C.完成国家统一 D.促进民族交融

6.据里耶秦简显示,洞庭郡迁陵县官府往来公文的接收与发出都有准确的时间记录,不仅记录了年、月、日,还精确到时辰。据此可推断,秦朝官署集中办公时段大致为地方时早上六七点至下午四五点;公文传递则是全天候状态。这说明秦朝( )

A.监察机构较为完善 B.地方行政运行规范有序

C.基层管理事无巨细 D.地方官吏重视行政效率

7.英国著名历史学家汤因比认为:“始皇帝并吞六国之后,进而废置各国的王室和封建贵族,并由秦国的官僚处理政事,这项激烈的措施使得这些牺牲者感到难以忍受之苦……这些强硬作风使他们因敏锐地感受到失去独立而更加难以忍受。”由此可知,秦二世而亡( )

A.在于凝聚力的缺失 B.统治者的残暴是主因

C.源于统治疆域扩大 D.由治理举措过激而致

8.关于秦灭亡的原因,众学者看法不一。《睡虎地秦墓竹简·语书》中记载:“古者民各有乡俗,其所利及好恶不同,或不便于民,害于邦,是以圣王作为法度,以矫端民心,去其邪避(僻),除其恶俗。……今法律令已布,闻吏民犯法为间私者不止,私好、乡俗之心不变。”该材料能证明以下哪一观点( )

A.秦法严苛残暴导致六国反抗 B.文化差异使关东地区不服秦朝的统治

C.秦的法律在地方无法落实 D.东方六国法制与秦国大相径庭

9.公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义后,队伍很快发展至数万人。不少六国贵族乘机而起,企图“报父兄之怨而成割地有土之业”,加入陈胜、吴广队伍的张耳、陈余反对陈胜称王,要他拥立六国的后裔。陈胜失败后,楚国贵族景驹和楚怀王之孙熊心先后被立为王。以上现象说明( )

A.六国势力影响仍然深刻 B.秦统治者与农民矛盾激化

C.六国贵族推动土地兼并 D.秦朝推行中央集权制不力

10.秦朝灭亡后,项羽在具有绝对优势兵力的情况下,取得咸阳后没有称帝,而是分封诸王,并自立为西楚霸王;他认为“富贵不归故乡,如衣绣夜行”,遂率部东归。这主要反映了项羽( )

A.目光长远 B.观念传统 C.审时度势 D.优柔寡断

11.某学者在叙述秦始皇“焚书”事件时列举了下表史料( )

史料 出处

“非博士官所职,天下敢有藏《诗火书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。” 《史记·秦始皇本纪》

“始皇置酒咸阳宫,博士七十人前为寿。” 《史记·秦始皇本纪》

“居数日,项羽引兵西屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫室,火三月不灭,收其货宝妇女而东。” 《史记·项羽本纪》

该学者列举以上史料旨在说明( )

A.焚书事件并未造成严重后果 B.秦始皇并未下令焚烧书籍

C.秦末战争可能加剧文献损毁 D.焚书事件造成了文化断层

12.据《史记·陈涉世家》记载,陈涉人陈后,“号令召三老、豪杰与皆来会计事。三老、豪杰皆曰:‘将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦,复立楚国之社稷,功宜为王’陈涉乃立为王,号为张楚”。这反映出当时( )

A.人们对封建制度不满 B.社会阶级矛盾激化

C.中央集权已名存实亡 D.农民起义风起云涌

13.战国时期,商鞅变法重构秦国体制,提升了制度效率,实现了国与民的利益均衡,推动了国家的崛起;统一后,秦朝外部环境发生剧烈变化,秦始皇将秦制推广至全国,导致制度僵化、效率下降,最终二世而亡。秦亡的教训说明( )

A.制度建设需要与实际国情相结合 B.中央集权制度导致了秦朝的灭亡

C.法家的治国思想与时代格格不入 D.商鞅变法埋下了秦国灭亡的隐患

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一:项羽(前232年—前202年),名籍,字羽,楚国名将项燕之孙,秦末民变期间在会稽郡(今江苏苏州)起兵反秦。公元前207年,巨鹿之战爆发,项羽统率楚军五万(后期各诸侯联军也有参战),首先切断秦军王离部粮道,随后破釜沉舟,渡河迎敌,勇往直前,九战九捷,最终楚军大破秦将王离所率秦军主力二十万。随后联军转而进攻秦将章邯所率的刑徒军,值此关键时刻,秦二世却屡屡派人责问主帅章邯。再加之此前秦二世,听信谗言,陷害忠良,赏罚不明,使得章邯疑虑重重,秦国大军人心浮动,战心丧失,战力大减。双方战场初步接触后,章邯也大为吃惊楚军战力,最终他选择率二十余万秦军向项羽投降,项羽随即下令,将秦军将士除章邯本人外,全部坑杀。秦朝覆亡之势就此奠定。

材料二:公元前206年,楚汉战争爆发,期间项羽虽然在彭城之战(今江苏徐州)大破刘邦,但项羽因分封矛盾引起各路诸侯纷纷反叛,且始终无法有固定的后方补给,粮草殆尽,逐渐陷入被动局面。而另一方,刘邦的军事才能虽远不如项羽,但是刘邦的政治手段却十分精明,他用土地为承诺,说服了韩信、彭越举兵攻打楚军,还命令刘贾率领大军和英布汇合后包围楚军。当时,刘邦统帅的联军规模达到六十余万。公元前202年,项羽在垓下之战中被刘邦指挥的诸侯联军所败,突围至乌江后,自刎而死。

——以上材料均摘编自朱永嘉《刘邦与项羽》

(1)结合材料一及所学知识,指出项羽为何能在巨鹿之战中能大败秦军。

(2)结合材料二及所学知识,分析项羽因何无法在楚汉战争中战胜刘邦。你认为项羽一生的起伏给了我们今人哪些启示?

15.阅读材料,完成下列要求。

材料:廿年四月丙戌朔丁亥,南郡守腾谓县,道啬夫……今法律令已具矣,而吏民莫用,乡俗淫失(洪)之民不止,是即法(废)主之明法殴(也),而长邪避(僻)淫失(洪)之民,甚害于邦,不便于民。故腾为是而修法律令、田令及为间私方而下之,令吏明布,令吏民皆明智(知)之,毋巨(矩)于罪。

今法律令已布,闻吏民犯法为间私者不止,私好、乡俗之心不变,自从令、丞以下智(知)而弗举论……此皆大罪殴(也),而令、丞弗明智(知),甚不便。今且令人案行之,举劾不从令者,致以律,论及令、丞。

——摘编自睡虎地秦墓竹简《语书》

注:上文所提到的南郡设置于秦昭襄王二十九年(公元前278年),是年,“大良造白起攻楚,取郢为南郡,楚王走”。而“什年”是指秦王嬴政的纪年,为公元前227年。

(1)根据材料,概括秦国县级官府管辖的主要职责。

(2)任选上述某项职责,结合所学知识,指出秦国与之相关的一项制度或措施,并简析其影响。

答案以及解析

1.答案:B

解析:据材料信息,《岳麓书院藏秦简》中的这段记载反映了秦朝对农业生产保护的重视,其中提到“毋令吏以苛徭夺黔首春夏时”,意思是不让官吏在春夏农忙时节以重税和劳役干扰百姓的农业生产。这一政策的目的在于确保农业生产的顺利进行,避免因过多的徭役和税收影响农时,从而保障国家的粮食供应和社会稳定。这一政策延续了秦国时期的耕战国策,B项正确。材料主要是强调秦朝重视农业生产,没有涉及相权挑战皇权的相关信息,排除A项;材料体现的是统治比较合理,不实行苛刻的徭役,“残暴严苛”说法错误,排除C项;秦朝尚法,“以法为教”,“以吏为师”,非崇儒,排除D项。

2.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦(中国)。根据材料可知,秦郡的划分,基本上是以山川为界,以盆地或平原为中心,郡的辖区范围与自然地理区域颇为吻合,基本上每个郡都能有相当的耕种土地,为各地各郡的发展提供基本的耕地保障,说明耕地是农业发展的重要基础,C项正确;地理环境决定行政区的划分说法错误,排除A项;政治统一消解地方割据威胁说法绝对化,排除B项;此时划界主要按照山川形便的原则,排除D项。故选C项。

3.答案:B

解析:大土地所有制最终占据优势开始于唐朝中期,为此,历代政府为强化政权基础而采取的应对办法是不断调整赋税对象,如以土地和资产为税收主要标准的两税法,王安石变法时期推行的方田均税法,明初的一条鞭法和清初的摊丁入亩,针对拥有土地的人收税,最后发展为人头税分摊到田亩中,从而废除了人头税,故选B项。

4.答案:D

解析:根据材料“从公元前219年开始,秦始皇……设闽中、桂林、南海等郡”“在河套地区置九原郡,并向此地大规模移民”并结合所学知识可知,秦兼并六国后,加强对边疆地区的管理,并大举迁入移民,促进了边疆地区的开发,D项正确。秦朝能够设置边疆郡县并迁入移民主要得益于其政治与军事实力强大,而不是交通工具的改进,排除A项;公元前221年,秦统一六国,排除B项;秦朝设置边疆郡县主要目的是巩固国家统一,而不是推动南北经济文化交流,排除C项。

5.答案:A

解析:据材料可知,秦朝直道经由九原一直修到云阳,据地图信息可知,这条直道直通秦朝疆域南北,利于迅速调动部队解决边防问题,故选A项;丝绸之路开通于汉朝,时间上与材料不符,排除B项;秦统一六国在公元前221年,前212年国家已经统一,排除C项;结合所学可知,秦朝修直道的目的并非促进民族交往,而是军队调动,排除D项。

6.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。据材料可知,秦朝官的办公时间相对集中,公文传递则是全天候状态,可见当时地方行政运行管理规范有序,B项正确;材料未涉及监察机构,排除A项;材料反映的不是在乡里的基层管理,排除C项;地方官吏重视行政效率之说与材料主题不符,排除D项。故选B项。

7.答案:A

解析:据材料“废置各国的王室和封建贵族”“使得这些牺牲者感到难以忍受之苦”可知,秦灭六国后的措施并没有使原六国贵族对新王朝产生认同感,因而该学者认为秦二世而亡与凝聚力的缺失有关,故选A项。

8.答案:B

解析:本题考查秦朝灭亡的原因。选择B:根据题干可知,因各地不同民俗可能对国家治理存在危害,所以国家制定法律以化民成俗、导人向善,但民众对秦的法律政令持抵触态度而按故俗行事,究其原因是“私好、乡俗之心不变”,文化差异使关东地区不服秦朝的统治与材料内容相符。

9.答案:A

解析:据材料可知,陈胜、吴广起义后,不少六国贵族乘机而起,加入陈胜、吴广队伍的人反对陈胜称王,要他拥立六国后裔。陈胜失败后,楚国贵族、楚怀王之孙先后被立为王。从以上现象可以看出,秦末农民起义中六国势力仍然影响巨大,故选A项。

10.答案:B

解析:西周实行分封制,春秋战国时期分封制遭到破坏,秦统一后,彻底废除分封制,在全国推广郡县制。秦朝灭亡后,面对绝对的优势,项羽不称帝,反而选择了分封诸侯、退回江东,说明其深受“分封”传统观念的影响,故选B项。“目光长远”在材料中无从体现,排除A项;项羽的做法并未顺应当时中央集权的发展,不能说是审时度势,排除C项;材料信息无法体现项羽优柔寡断,排除D项。

11.答案:C

解析:据材料“非博士宫……天下敢有藏……百家语者……烧之”可知,秦始皇不允许民众私藏“《诗》《书》、百家语”,下令焚烧私藏书,据材料“项羽……烧秦官室,火三月不灭”可知,项羽在秦末屠秦都咸阳过程中,对秦文化造成了损害,这里面可能有秦朝文献,结合两者可知,秦末战争可能加剧文献损毁,故选C项。

12.答案:B

解析:本题考查秦末的农民起义。选择B:根据材料“伐无道,诛暴秦”可知,陈胜、吴广起义是社会矛盾不断激化的产物,且得到了底层百姓的支持。排除A:题干未涉及人们对封建制度不满。排除C:“张楚”政权建立时,秦朝中央集权仍实际运行。排除D:题干中仅提及陈胜、吴广起义,“风起云涌”无从得知。

13.答案:A

解析:商鞅变法重构秦国体制,提升了制度效率,推动了国家的崛起,是由于采用的制度与国情相适应;而统一后,秦朝外部环境发生剧烈变化,秦始皇将原有的秦制推广至全国,却没有做相应的调整,最终二世而亡,这是因为制度与国情不相适应,所以秦亡的教训说明制度建设一定要与实际国情相结合,才能发挥好的作用,故选A项。材料所述现象的原因在于秦的制度僵化,效率低下,中央集权制只是其中一项制度,B项说法以偏概全,排除。法家的治国思想与时代并不是格格不入,而是顺应了国家统一的趋势和现实,排除C项。商鞅变法使秦国增强了国力,促进了秦朝统一,但是在秦朝建立后其体制却并未调整,才是秦国灭亡的原因,排除D项。

14.答案:(1)胜利原因:项羽军事策略得当;楚军士气高昂;秦朝严酷的统治,使其民心尽失;秦朝统治集团出现严重内讧;诸侯联军参战并策应楚军;秦将章邯排兵布阵出现漏洞,且有轻敌心理;章邯所率秦军多为刑徒,战斗意志堪忧。

(2)战败理由:由于项羽大肆分封,导致内部矛盾重重,最终失去了协同战力;项羽缺乏稳定的后方补给,军心不稳,削弱了战斗力;刘邦有较强的整合能力,能够聚拢人心,使项羽陷入了孤家寡人的境地;项羽个人性格有缺点,过于刚愎自用。

启示:历史发展既有必然性也有偶然性;政治家要有综合的政治素质,高超娴熟的治国理政、用人能力、决断力;一个人的勇气和胆识具有不可估量的价值;追求梦想的决心和毅力是成功的关键;未雨绸缪、科学谋划、知己知彼,可以让一个人在竞争激烈中取得优势;不要因为一时的成功而过分自信和骄傲,要时刻保持谦虚谨慎;一个人的整合能力对于个人的成功和成就尤为重要;事业失败并不是人生终点,要善于总结经验教训,为未来的再次奋起做好准备。

解析:(1)胜利原因:可由材料一关键句归纳得出。

材料关键句/所学知识 答案要点

“首先切断秦军王离部粮道,随后破釜沉舟,渡河迎敌” 项羽军事策略得当

“勇往直前,九战九捷” 楚军士气高昂

“刑徒军”并结合所学秦朝的暴政史实 秦朝严酷的统治,使其民心尽失

“秦二世却屡屡派人责问主帅章邯……听信谗言,陷害忠良,赏罚不明” 秦朝统治集团出现严重内讧

“后期各诸侯联军也有参战” 诸侯联军参战并策应楚军

“章邯疑虑重重……也大为吃惊楚军战力” 秦将章邯排兵布阵出现漏洞,且有轻敌心理

“秦将章邯所率的刑徒军” 章邯所率秦军多为刑徒,战斗意志堪忧

(2)战败理由:根据材料二“项羽因分封矛盾引起各路诸侯纷纷反叛”得出由于项羽大肆分封,导致内部矛盾重重,最终失去了协同战力;根据材料二“始终无法有固定的后方补给,粮草殆尽,逐渐陷入被动局面”得出项羽缺乏稳定的后方补给,军心不稳,削弱了战斗力;根据材料二“刘邦的政治手段却十分精明,他用土地为承诺,说服了韩信、彭越举兵攻打楚军,还命令刘贾率领大军和英布汇合后包围楚军”得出刘邦有较强的整合能力,能够聚拢人心,使项羽陷入了孤家寡人的境地;结合所学“项羽的性格”得出项羽个人性格有缺点,过于刚愎自用。启示:结合所学历史的发展历程得出历史发展既有必然性也有偶然性;根据材料“破釜沉舟,渡河迎敌,勇往直前,九战九捷”并结合所学可以从项羽的政治素质、整合能力、胆识毅力、个人品质等方面得出启示;结合所学成败是常态得出事业失败并不是人生终点,要善于总结经验教训,为未来的再次奋起做好准备。

15.答案:(1)主要职责:传达中央法令;端正风俗;维护社会秩序;法律诉讼。

(2)制度或措施:设置端正风俗的三老。

影响:通过教化等职责,促进了地方社会的稳定和发展;推动了社会风俗的改善。

解析:(1)主要职责,结合材料,从地方官吏的管辖范围、管理方式等方面总结。

答案要点 答案来源

关键句:“今法律令已具矣”“令吏明布,令吏民皆明智(知)之” 县级官府有传达中央法令给吏民的职责

关键句:“乡俗淫失(泆)之民不止……而长邪避(僻)淫失(洪)之民,甚害于邦,不便于民。故腾为是而修法律令……令吏民皆明智(知)之” 县级官府有纠正不良风俗的职责

关键句:“闻吏民犯法为间私者不止……今且令人案行之,举劾不从令者,致以律,论及令、丞” 县级官府有维护社会秩序,对违法犯罪行为进行举劾的职责

(2)以“端正风俗”这一职责为例,相关制度或措施:三老。影响,建议从社会习俗、社会秩序、社会发展等角度进行整理。具体如下:

分析 答案要点

三老作为地方上有威望的长者,通过言传身教和道德教化,引导民众遵守法律、遵循良好的风俗,有助于减少不良行为的发生,维护地方社会秩序,从而促进地方的稳定和发展 促进了地方社会的稳定和发展

三老积极倡导符合国家利益和道德规范的行为和价值观,对不良风俗进行纠正,能够在一定程度上改变社会风气,使社会风俗更加积极向上 推动了社会风俗的改善

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进