第22课从局部抗战到全国抗战__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 第22课从局部抗战到全国抗战__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 736.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 10:58:24 | ||

图片预览

文档简介

第22课从局部抗战到全国抗战

1.1936年8月,中共中央在致南京国民党中央的信中提出“建立民主共和国”的口号;次年2月,中共中央又提出将苏区工农民主政府改名为中华民国特区政府,将苏维埃制改为民主共和制。苏区政府改名( )

A.旨在巩固抗日民族统一战线 B.受到国内时局变化的影响

C.迎合了全国抗战形势的需要 D.扭转了革命斗争被动局面

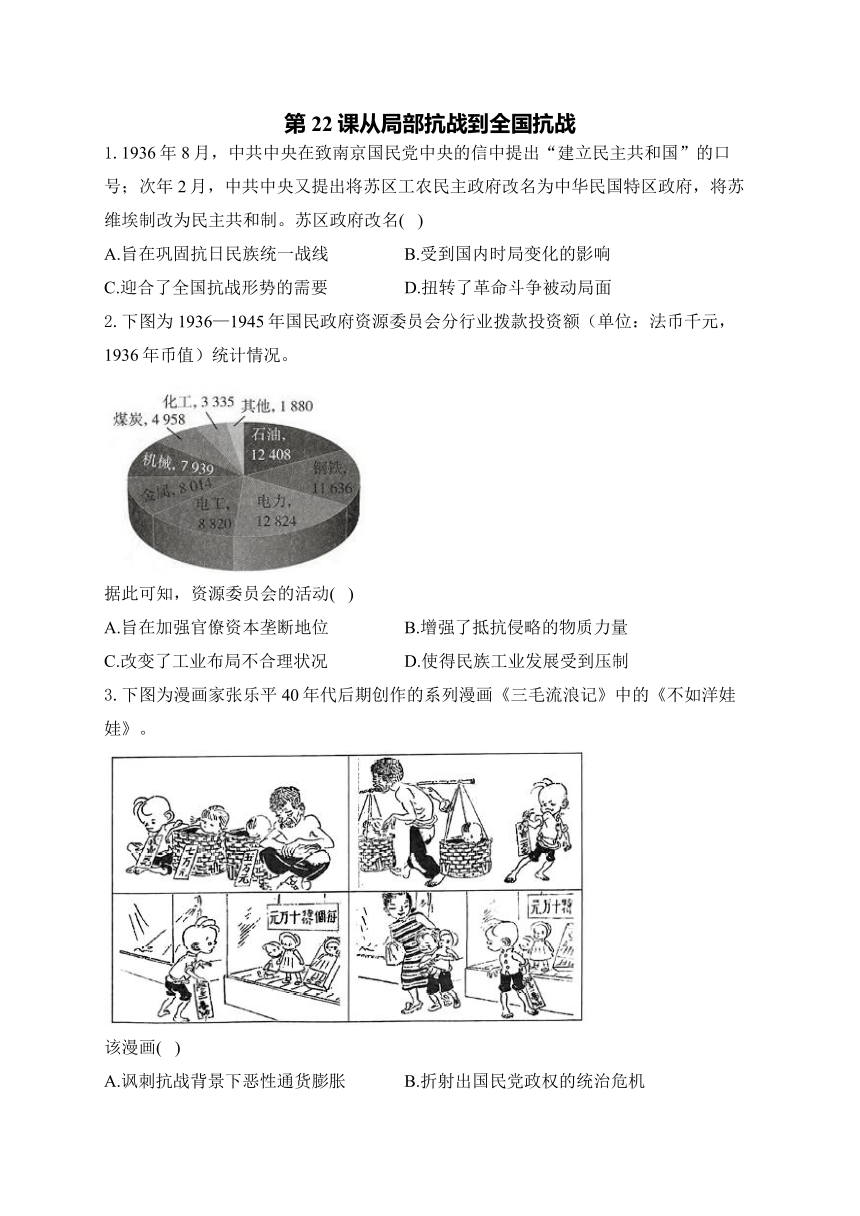

2.下图为1936—1945年国民政府资源委员会分行业拨款投资额(单位:法币千元,1936年币值)统计情况。

据此可知,资源委员会的活动( )

A.旨在加强官僚资本垄断地位 B.增强了抵抗侵略的物质力量

C.改变了工业布局不合理状况 D.使得民族工业发展受到压制

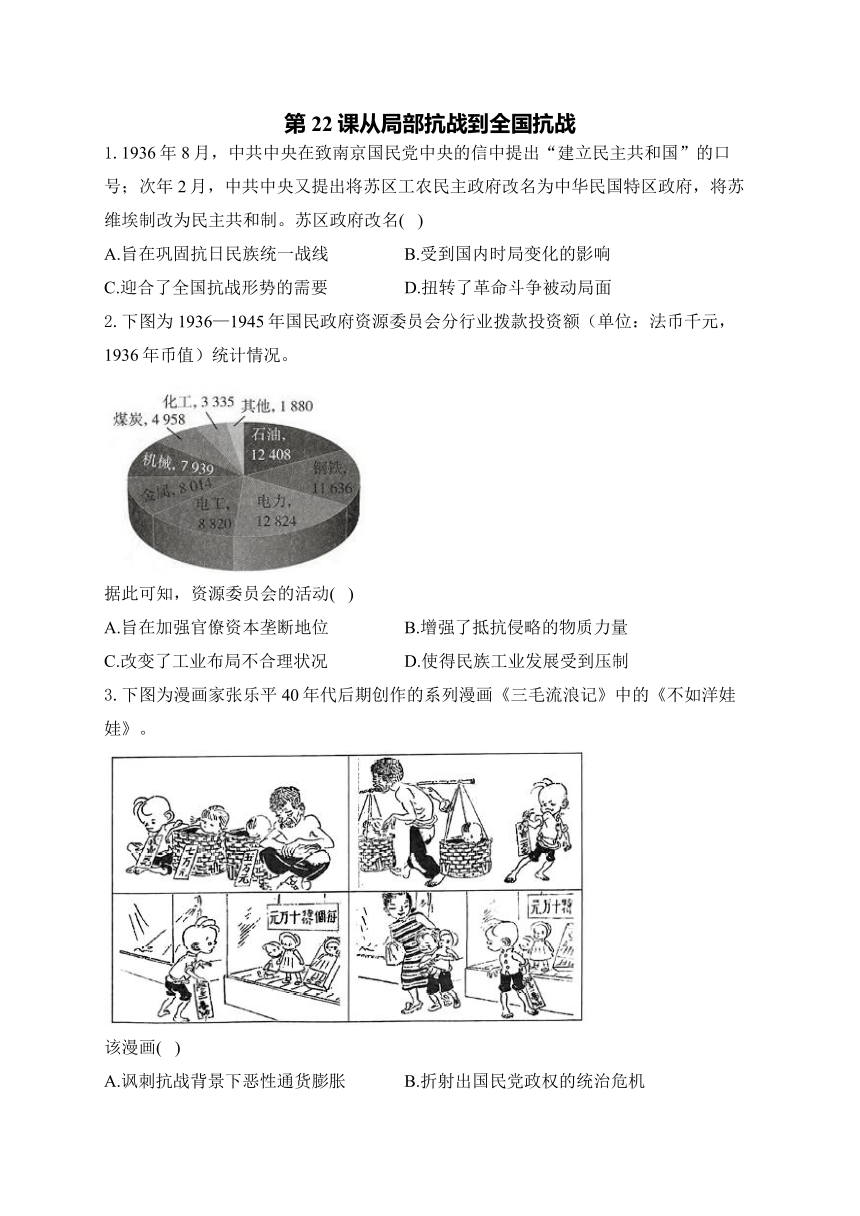

3.下图为漫画家张乐平40年代后期创作的系列漫画《三毛流浪记》中的《不如洋娃娃》。

该漫画( )

A.讽刺抗战背景下恶性通货膨胀 B.折射出国民党政权的统治危机

C.揭露内战时期的人口贩卖问题 D.批判洋货涌入冲击了民族工业

4.1939年陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区人民生产奖励条例》等一系列条例;1943年边区第一届劳模表彰大会召开,为劳模颁发物质奖励,授予奖章、奖状等荣誉。此举意在( )

A.推动土地革命的深入开展 B.促进经济发展以保障民族战争

C.储备接管城市的经济人才 D.提高执政能力以建设社会主义

5.20世纪30年代中期,张寒晖在目睹了东北人民流亡的惨状后创作了一首歌曲《松花江上》,其中唱道:“哪年,哪月,才能够回到我那可爱的故乡?哪年,哪月,才能够收回我那无尽的宝藏?”此曲的创作( )

A.说明抗日民族统一战线已建立 B.体现出东北地区丰富的矿产资源

C.反映了作者对国共合作的期盼 D.表达了国人收复失地的强烈愿望

6.九一八事变策划者之一石原莞尔曾说:如果制订战争计划,将会使资本家相信我等的胜利,这时就有可能采取摆脱现政权的积极方针。而战争初期军事上的成功也会使民心沸腾,因此较妥当的方式就是促使国家对外迅猛发展,并依照对外发展的状况,断然实行国内改造。石原莞尔的目的是( )

A.显露出侵占朝鲜的野心 B.以战争方式建立法西斯政权

C.导致中日爆发全面战争 D.为日本经济的发展创造条件

7.《中国的1936年:两种命运的决战》一书中叙述:说起1936年的中国,也发生了很多重大的事情。在中国革命和中华民族处于生死攸关的历史时刻,中国的大西北就先后发生了两件几乎堪称“扭转时局”的政治事件。这两个政治事件的共同点是( )

A.开辟中国革命新道路 B.结束了国共十年对峙局面

C.积聚了民族救亡力量 D.推翻了北洋军阀反动统治

8.“三十年代初组织起来的左翼文化运动,已经冲破了原来左派的圈子,抗日救亡、反对内战、反对华北自治等等口号,已经把成千上万的中小资产阶级和上层爱国人士吸引到我们的阵营中来了。”上述现象反映了( )

A.九一八事变使民族危机空前严重

B.一二·九运动促进了中华民族的新觉醒

C.卢沟桥事变发生后全面抗战开始

D.国共合作推动抗日民族统一战线形成

9.1937年9月,为了满足前来延安求学的进步知识青年的需求,边区政府成立陕北公学,招生简章中强调“不分性别、出身、职业、党派信仰,只要有志于抗日救国,皆可报考”。课程主要有社会科学概论、游击战争、民众运动等。这表明( )

A.敌后抗日根据地重视教育的发展 B.内迁高校积极培养抗战人才

C.统一战线政策促进抗日力量团结 D.全民族抗战局面的最终形成

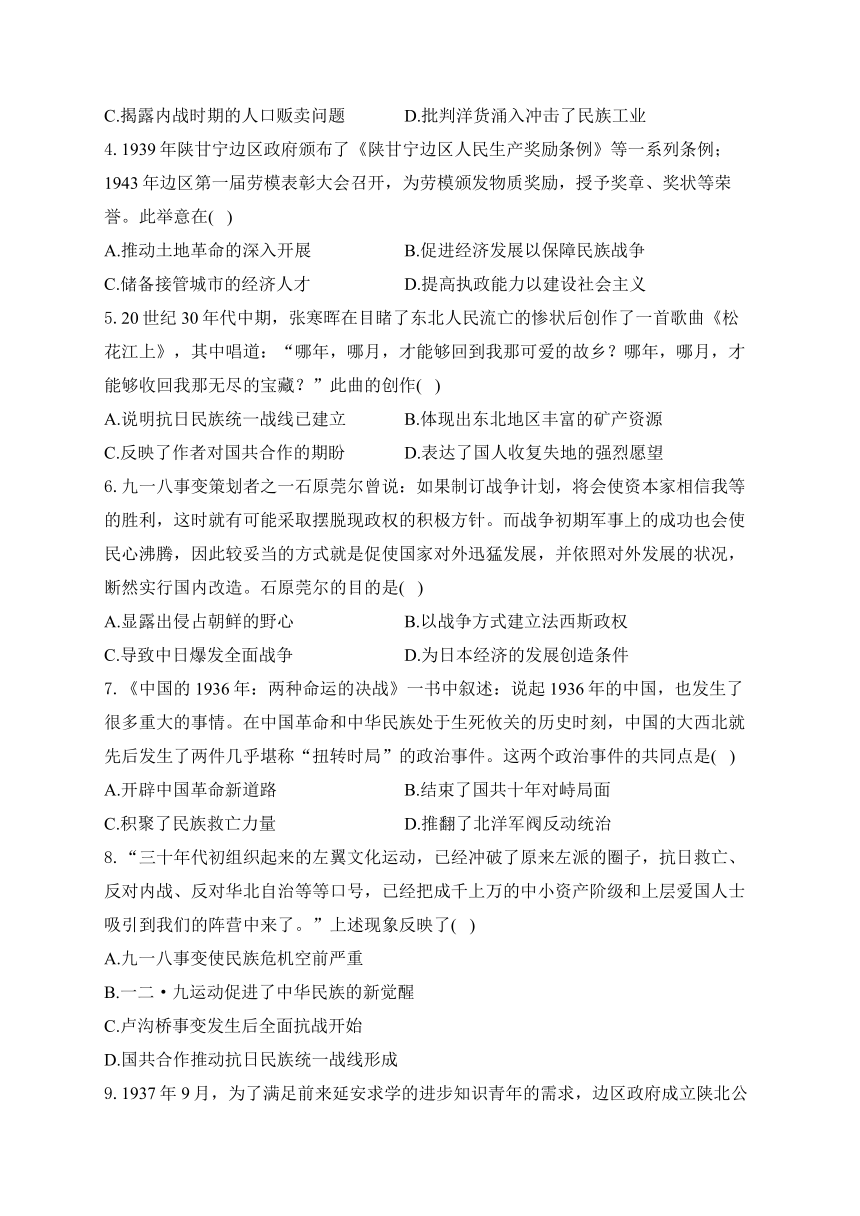

10.如图为1938年6月《抗战画报》刊登的漫画《占领了徐州吗?》,画面中一断手的日本兵被各路反攻枪口所逼,正狼狈逃离徐州。这可以用来说明当时( )

A.抗日战争进入相持阶段 B.徐州会战取得伟大胜利

C.抗日宣传坚定国人抗战信心 D.抗日民族统一战线范围扩大

11.日军华北方面军参谋部在1942年9月编成的一份文件中称:“华北的棉花,由于从第三国输入棉花的途径已被完全断绝,它成了日本纺织业所必需的重要来源。”并将棉花与盐、铁、煤一起,列为华北四大“重点开发”资源之一。日军做出这一部署的根本原因是( )

A.把华北棉花纳入“军管理”范畴 B.太平洋战争爆发阻断其海外棉花补给

C.“以战养战”满足国内经济需求 D.华北地区已经处于日伪完全控制之下

12.从1942年6月到1945年,天津政府共实施22次食物配给,下表反映了其中几次食物配给的情况。

配给时间 配给数量 配给价格(每斤) 配给标准

第5次配给(1943年1月) 面粉20万袋,杂粮10万包,大米2万包,小米2万包,文化米8000袋 面粉一等粉0.74元,二等粉0.6元,三等粉0.53元,大米1.1元,小米0.7元,文化米0.71元 每户面粉25斤,杂粮50斤

第13次配给(1943年9月、10月) 面粉20万袋,杂粮花生饼粉179万斤,荞麦粉2500袋,莜麦粉2000袋 面粉1.75元,花生饼粉0.84元,荞麦粉1.22元,莜麦粉1.32元 每人面粉4.5斤,杂粮1斤

第20次配给(1944年10月) 面粉135535袋,小米28888袋,玉米23826袋 面粉3.5元,小米2.93元,玉米粉2.73元 每人面粉3斤4两,小米2斤11两,玉米粉半斤,共6斤7两

第22次配给(1945年1月及春节) 玉米28087袋,谷子9781袋,黑豆13513袋,高粱14845袋,玉米粉18157袋 玉米2.35元,谷子1.98元,黑豆2元,高粱2.75元,玉米粉2.793元 每人玉米1斤1两,谷子1斤4两,黑豆1斤9两,高粱3斤2两,玉米粉7两,杂粮7斤7两

表格中的现象出现的原因是( )

A.日本的战场局势渐趋恶化 B.国民政府实行战时体制

C.解放区的经济秩序遭破坏 D.美国对华经济侵略加剧

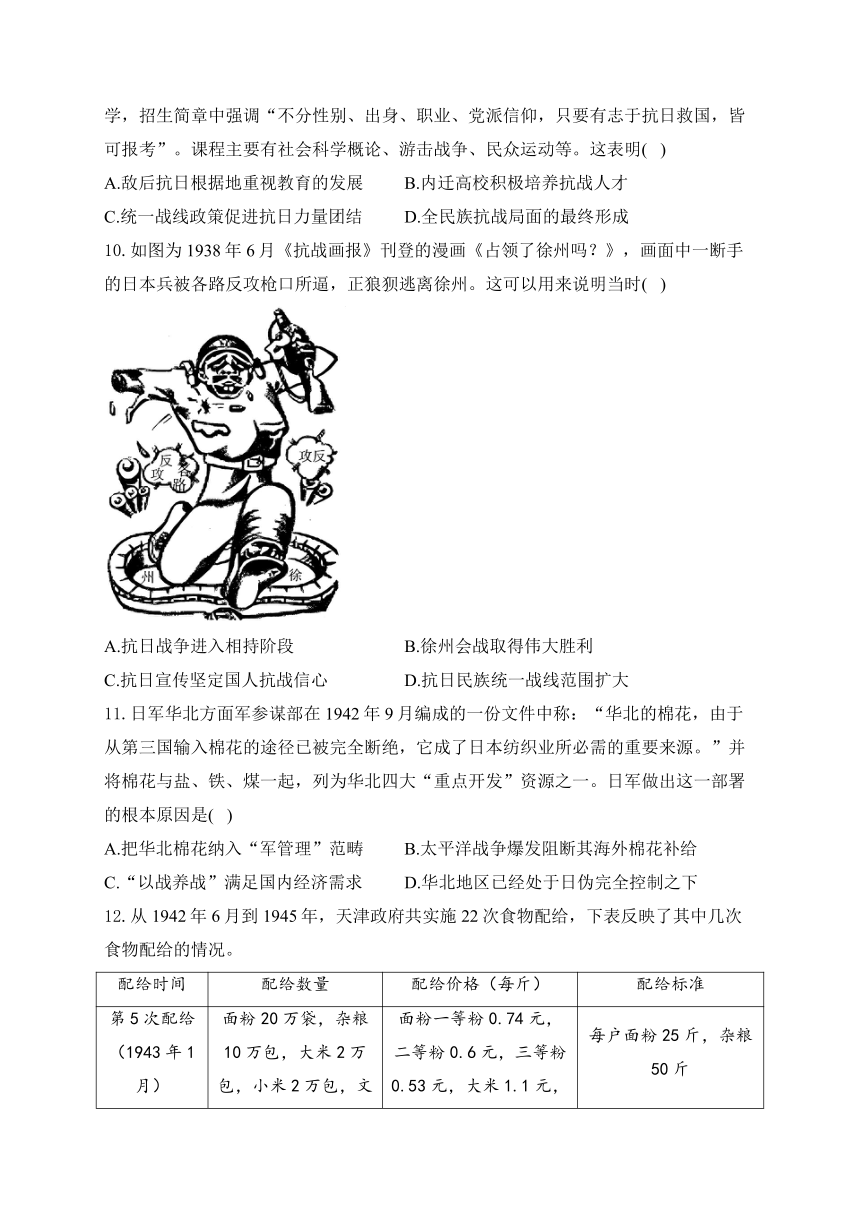

13.下图《国家燃烧》(国家发动侵略战争,很多人因国家意志而饱受悲苦)是日本漫画家本宫宏志以日军侵华战争为题材的一部作品。该作品反映了( )

注:图文为昭和十二年十二月十三日,日本军攻陷中国国民政府——南京。在这个作战的几天里,在南京里发生了一起人类不能够忘记,对日军来说极其愚蠢的事件,也就是“南京大屠杀”。

A.日本整体走上法西斯道路 B.讽刺日本战时的社会混乱

C.社会呈现狂热的战争热情 D.人民因国家意志饱受创伤

14.阅读材料,回答问题。

材料一 你们问我,为什么有西安事变,我只能这么说,我相信中国一定要统一,要枪口对外,不要再打内战了。这是我的一贯信仰,从东北易帜到西安事变都如此,谈不上什么后悔不后悔。

——摘编自《张学良世纪传奇:口述实录》

材料二 张学良的行动……有损于中国人民抗日统一战线力量的团结,并助长日本对中国的侵略。……中国共产党必须坚决主张在以下基础上和平解决西安事变:改组政府,吸收抗日运动的若干代表……停止执行消灭红军的政策并在反对日本侵略的斗争中与红军实行合作。

——共产国际执委会书记处致中国共产党中央委员会电《关于和平解决西安冲突的必要性问题》(1936年12月16日)

材料三 主张南京与西安间在团结抗日的基础上,和平解决。……以达到推动南京走向进一步抗日的立场,揭破日寇及亲日派利用拥蒋的号召,发动内战的阴谋。

——《中央关于西安事变及我们的任务的指示》(1936年12月19日)

(1)上述材料反映出哪些共同的历史事实

(2)根据材料二、三,说出共产国际与中国共产党在关于西安事变认知上的异同并作出合理的解释。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料 在上海地下党组织的努力下,部分或服务于本国利益或心怀正义的外籍媒体人士主动投入到中国抗战事业之中,成为中共开展国际宣传的特殊“喉舌”。当《论持久战》系列演说正式发表后,《密勒氏评论报》于1938年9月24日最先刊载《论持久战》节译稿。此外,美国另一主要在华媒体《大陆报》也于1938年11月23日发表文章,简要介绍了《论持久战》对战争阶段的预判:“战争将经历三个阶段:对日本来说,这是侵略,这将是一段艰难的斗争时期,日本将在此期间寻求维持自己的战线,最后,它将崩溃并退出中国。对中国来说,这将意味着:首先,自卫;其次,努力维持自己的防御;最后,发动反攻。”除外国记者的商业需要外,一批满怀报国理想、坚持以文抗战的年轻学生也曾打着“洋商”报刊的旗号宣传抗日活动,进一步扩大《论持久战》在沪英语界的舆论影响力。

——摘编自李涛、张皓博《抗战时期〈论持久战〉英文译本传播研究》

(1)根据材料并结合所学知识,简析《论持久战》的写作背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评析抗战时期《论持久战》英文译本在上海的传播。

答案以及解析

1.答案:B

解析:根据材料并结合所学可知,随着中日民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾,为了联合国民党共同抗日,1936年8月,中共中央在致南京国民党中央的信中提出“建立民主共和国”的口号。1937年2月,中共中央提出将苏区工农民主政府改名为中华民国特区政府,主要是因为西安事变和平解决,国共两党由分裂对峙走向合作抗日。这说明苏区政府改名受到国内时局变化的影响,B项正确。1937年9月,抗日民族统一战线正式建立,排除A项;1937年七七事变标志着全国抗战的开始,排除C项;苏区政府改名主要是出于适应民族抗战形势的需要,并不能直接扭转革命斗争被动局面,排除D项。

2.答案:B

解析:题干信息显示,国民政府资源委员会在1936—1945年大量拨款投资工业,投资的绝大部分是与军事斗争相关的重工业,这增强了抗战的物质力量,B项正确。材料中没有涉及资源委员会的投资流向何种性质的企业,故无法推出A、D项结论;材料没有涉及投资企业的地区分布,无法得知工业布局是否合理,排除C项。

3.答案:B

解析:漫画反映出40年代后期全面内战爆发后,国统区经济崩溃,洋货涌入,通货膨胀,物价飞涨,老百姓生存艰难(卖儿卖女),这些都是国民党政权统治危机的表现。

4.答案:B

解析:1939年陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区人民生产奖励条例》等一系列条例,1943年边区第一届劳模表彰大会召开,为劳模颁发物质奖励,授予奖章、奖状等荣誉,这是在抗日战争时期,为了动员民众积极参与生产劳动,尽快促进经济发展,为抗日战争胜利奠定物质基础,故选B项。

5.答案:D

解析:抗日战争。

6.答案:B

解析:本题考查日本法西斯政权的建立。根据材料中“制订战争计划”“摆脱现政权”“实行国内改造”并结合所学知识可知,石原莞尔企图以发动对外战争促进“国内改造”,这种改造在政治上的表现为建立法西斯政权,故B项正确。1910年,日本完全将朝鲜变为其殖民地,排除A项;1937年7月7日,日本制造七七事变,发动了全面侵华战争,中国开始全民族抗战,排除C项;材料并未涉及战争为日本经济带来的影响,排除D项。

7.答案:C

解析:结合所学知识可知1936年红军长征胜利在甘肃会宁会师,标志红军长征胜利结束,为中国的革命和抗战保留下来大量火种;1936年西安事变和平解决,为抗日民族统一战线的形成奠定了基础,因此两个政治事件的共同影响是都积聚了民族救亡的力量,故选C项;红军长征并没有为中国革命开辟出新的道路,仍旧是新民主主义革命时期,排除A项;结束国共十年对峙的是西安事变而非红军长征,排除B项;推翻北洋军阀的统治是在1928年,排除D项。

8.答案:B

解析:本题考查一二·九运动。从“抗日救亡、反对内战、反对华北自治”等口号可知,当时处于抗战时期,西安事变的和平解决是内战基本结束的标志,“反对内战”说明材料所述事件在内战结束之前发生,“反对华北自治”说明此事发生在1935年“华北自治”之后,即1935年“华北自治”后到西安事变和平解决前,据所学可推断出题干反映的是1935年的一二·九运动的影响,故选B项。九一八事变发生在1931年,此时未发生华北自治危机,不可能提出反对华北自治口号,排除A项;卢沟桥事变发生在1937年,排除C项;国共合作抗日始于1937年,排除D项。

9.答案:C

解析:陕甘宁边区政府成立的陕北公学致力于培养各个阶层中有志于抗日的进步知识青年,这表明统一战线政策促进了抗日力量的团结,故选C项;陕北公学的简章说明其是为全国抗日培养人才,而不是专门为敌后抗日根据地培养人才,排除A项;高校内迁是将华北、华东的高校迁往西南、西北地区,最终建立了西南联合大学,与题干所述不符,排除B项;全民族抗战局面最终形成的标志是1937年9月国共第二次合作的实现,与题干主旨不符,排除D项。

10.答案:C

解析:抗日战争。根据图片并结合所学知识可知,七七事变爆发后,上海新闻出版界的不少爱国志士先后创办了《抗战画报》《救亡漫画》等新闻画刊,画刊成为抗日宣传的重要阵地,坚定了国人抗战的信心,故C项正确;1938年10月武汉失守后抗日战争进入相持阶段,故A项排除;徐州会战并未取得胜利,故B项排除;“抗日民族统一战线范围”扩大与材料主旨无关,故D项排除。

11.答案:C

解析:根据“由于从第三国输入棉花的途径已被完全断绝”可知抗日战争期间日本遭遇了一定程度的经济制裁,日本只能通过掠夺中国的各种资源来维持战争,所以日军做出这一部署的根本原因是通过“以战养战”满足国内经济需求,C项正确;A项是表现,不是原因,排除A项;太平洋战争爆发阻断其海外棉花补给是导致日本掠夺中国资源的原因,排除B项;D项与材料无关。

12.答案:A

解析:据表格信息可知,从1942年到1945年,天津地区粮食配给数量下降,价格上升,此时正处于抗日战争时期,天津位于沦陷区,同时是华北地区重要的粮食中转站,因此表格中的现象源于日本战场形势的渐趋恶化,日本倾大量物资供应军需,A项正确;1942到1945年,天津并不在国统区范围,B项错误;解放战争1946年开始,C项错误;解放战争时期,美国经济侵略加剧,D项错误。

13.答案:D

解析:选择D:据材料可知,日本漫画家本宫宏志以日军侵华战争为题材,讲述的是国家(指日本)因发动侵略战争,而使战火蔓延,人们处于水深火热之中的状态。很多人因为国家的意志而饱尝悲苦,甚至丢掉了性命。排除A:材料不能直接体现日本整体走上法西斯道路。排除B、C:材料反映日本发动侵华战争给人民带来的痛苦,不是讽刺日本内部社会的混乱状态,也不是呈现社会民众的战争热情。

14.答案:(1)从中日民族矛盾激化的角度作答;从团结抗战成为大势所趋的角度作答。

(2)异同:从前者认为事变有损中国团结抗战并助长日本侵略,后者认为事变提供了团结抗战契机的角度说明两者的不同;从两者都认为要和平解决西安事变,促成团结抗战的角度说明两者的相同。成因:从两者对中国国情了解不同的角度作答异的成因;从世界面临法西斯威胁的角度作答同的成因。

解析:西安事变的和平解决,第(1)问,据材料一“我相信中国一定要统一,要枪口对外,不要再打内战了”、材料二中“停止执行消灭红军的政策并在反对日本侵略的斗争中与红军实行合作”、材料三中“主张南京与西安间在团结抗日的基础上,和平解决”等内容,可得出中日民族矛盾日趋激化;团结抗战成为大势所趋。第(2)问,第一小问思路如下图所示:

第二小问,二者之所以出现分歧,其主要原因在于二者对中国国情的了解不同;二者之所以还有相同点,其主要原因在于世界面临法西斯的严重威胁。

15.答案:(1)背景:抗日战争进入防御阶段;国民党在正面战场持续溃败;中共领导的军队努力开辟敌后战场;国内存在“亡国论”和“速胜论”两种观点;毛泽东高瞻远瞩的战略眼光;抗日民族统一战线正式形成。

(2)评析:《论持久战》英文译本通过《密勒氏评论报》和《大陆报》等外媒的报道,将中国共产党的抗战战略思想传播至国际社会,争取了广泛的国际关注与支持。与此同时,上海的爱国青年学生也在“洋商”报刊的掩护下,利用英文译本扩大《论持久战》在英语界的影响力。这不仅展现了他们的爱国热情和斗争智慧,也在国际舆论场上争取到了更多同情与支持。这一传播活动反映了中共在抗战期间灵活运用国际资源的能力,也为后来的国际统一战线奠定了基础。

解析:根据材料时间“1960年”以及“恢复自留地”“恢复农村集市”等措施可知,这一指示是为了调整国民经济以应对当时严重的经济困难,鼓励农民发展副业,参与市场,故A项正确。B、C、D三项均与材料内容不符,排除。(1)根据材料“当《论持久战》系列演说正式发表后,密勒氏评论报》于1938年9月24日最先刊载《论持久战》节译稿”并结合所学知识可知,《论持久战》写于抗日战争进入防御阶段,从正面战场持续溃败中共开辟敌后抗日根据地、国内未形成统一的抗战认识,毛泽东个人品质以及抗日民族统一战线等角度分析写作背景即可。

(2)根据材料“《密勒氏评论报》于1938年9月24日最先刊载《论持久战》节译稿。此外,美国另一主要在华媒体《大陆报》也于1938年11月23日发表文章,简要介绍了《论持久战》对战争阶段的预判”“一批满怀报国理想、坚持以文抗战的年轻学生也曾打着'洋商’报刊的旗号宣传抗日活动,进一步扩大《论持久战》在沪英语界的舆论影响力”并结合所学知识,从国际、国内、中共三个方面评析即可。

1.1936年8月,中共中央在致南京国民党中央的信中提出“建立民主共和国”的口号;次年2月,中共中央又提出将苏区工农民主政府改名为中华民国特区政府,将苏维埃制改为民主共和制。苏区政府改名( )

A.旨在巩固抗日民族统一战线 B.受到国内时局变化的影响

C.迎合了全国抗战形势的需要 D.扭转了革命斗争被动局面

2.下图为1936—1945年国民政府资源委员会分行业拨款投资额(单位:法币千元,1936年币值)统计情况。

据此可知,资源委员会的活动( )

A.旨在加强官僚资本垄断地位 B.增强了抵抗侵略的物质力量

C.改变了工业布局不合理状况 D.使得民族工业发展受到压制

3.下图为漫画家张乐平40年代后期创作的系列漫画《三毛流浪记》中的《不如洋娃娃》。

该漫画( )

A.讽刺抗战背景下恶性通货膨胀 B.折射出国民党政权的统治危机

C.揭露内战时期的人口贩卖问题 D.批判洋货涌入冲击了民族工业

4.1939年陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区人民生产奖励条例》等一系列条例;1943年边区第一届劳模表彰大会召开,为劳模颁发物质奖励,授予奖章、奖状等荣誉。此举意在( )

A.推动土地革命的深入开展 B.促进经济发展以保障民族战争

C.储备接管城市的经济人才 D.提高执政能力以建设社会主义

5.20世纪30年代中期,张寒晖在目睹了东北人民流亡的惨状后创作了一首歌曲《松花江上》,其中唱道:“哪年,哪月,才能够回到我那可爱的故乡?哪年,哪月,才能够收回我那无尽的宝藏?”此曲的创作( )

A.说明抗日民族统一战线已建立 B.体现出东北地区丰富的矿产资源

C.反映了作者对国共合作的期盼 D.表达了国人收复失地的强烈愿望

6.九一八事变策划者之一石原莞尔曾说:如果制订战争计划,将会使资本家相信我等的胜利,这时就有可能采取摆脱现政权的积极方针。而战争初期军事上的成功也会使民心沸腾,因此较妥当的方式就是促使国家对外迅猛发展,并依照对外发展的状况,断然实行国内改造。石原莞尔的目的是( )

A.显露出侵占朝鲜的野心 B.以战争方式建立法西斯政权

C.导致中日爆发全面战争 D.为日本经济的发展创造条件

7.《中国的1936年:两种命运的决战》一书中叙述:说起1936年的中国,也发生了很多重大的事情。在中国革命和中华民族处于生死攸关的历史时刻,中国的大西北就先后发生了两件几乎堪称“扭转时局”的政治事件。这两个政治事件的共同点是( )

A.开辟中国革命新道路 B.结束了国共十年对峙局面

C.积聚了民族救亡力量 D.推翻了北洋军阀反动统治

8.“三十年代初组织起来的左翼文化运动,已经冲破了原来左派的圈子,抗日救亡、反对内战、反对华北自治等等口号,已经把成千上万的中小资产阶级和上层爱国人士吸引到我们的阵营中来了。”上述现象反映了( )

A.九一八事变使民族危机空前严重

B.一二·九运动促进了中华民族的新觉醒

C.卢沟桥事变发生后全面抗战开始

D.国共合作推动抗日民族统一战线形成

9.1937年9月,为了满足前来延安求学的进步知识青年的需求,边区政府成立陕北公学,招生简章中强调“不分性别、出身、职业、党派信仰,只要有志于抗日救国,皆可报考”。课程主要有社会科学概论、游击战争、民众运动等。这表明( )

A.敌后抗日根据地重视教育的发展 B.内迁高校积极培养抗战人才

C.统一战线政策促进抗日力量团结 D.全民族抗战局面的最终形成

10.如图为1938年6月《抗战画报》刊登的漫画《占领了徐州吗?》,画面中一断手的日本兵被各路反攻枪口所逼,正狼狈逃离徐州。这可以用来说明当时( )

A.抗日战争进入相持阶段 B.徐州会战取得伟大胜利

C.抗日宣传坚定国人抗战信心 D.抗日民族统一战线范围扩大

11.日军华北方面军参谋部在1942年9月编成的一份文件中称:“华北的棉花,由于从第三国输入棉花的途径已被完全断绝,它成了日本纺织业所必需的重要来源。”并将棉花与盐、铁、煤一起,列为华北四大“重点开发”资源之一。日军做出这一部署的根本原因是( )

A.把华北棉花纳入“军管理”范畴 B.太平洋战争爆发阻断其海外棉花补给

C.“以战养战”满足国内经济需求 D.华北地区已经处于日伪完全控制之下

12.从1942年6月到1945年,天津政府共实施22次食物配给,下表反映了其中几次食物配给的情况。

配给时间 配给数量 配给价格(每斤) 配给标准

第5次配给(1943年1月) 面粉20万袋,杂粮10万包,大米2万包,小米2万包,文化米8000袋 面粉一等粉0.74元,二等粉0.6元,三等粉0.53元,大米1.1元,小米0.7元,文化米0.71元 每户面粉25斤,杂粮50斤

第13次配给(1943年9月、10月) 面粉20万袋,杂粮花生饼粉179万斤,荞麦粉2500袋,莜麦粉2000袋 面粉1.75元,花生饼粉0.84元,荞麦粉1.22元,莜麦粉1.32元 每人面粉4.5斤,杂粮1斤

第20次配给(1944年10月) 面粉135535袋,小米28888袋,玉米23826袋 面粉3.5元,小米2.93元,玉米粉2.73元 每人面粉3斤4两,小米2斤11两,玉米粉半斤,共6斤7两

第22次配给(1945年1月及春节) 玉米28087袋,谷子9781袋,黑豆13513袋,高粱14845袋,玉米粉18157袋 玉米2.35元,谷子1.98元,黑豆2元,高粱2.75元,玉米粉2.793元 每人玉米1斤1两,谷子1斤4两,黑豆1斤9两,高粱3斤2两,玉米粉7两,杂粮7斤7两

表格中的现象出现的原因是( )

A.日本的战场局势渐趋恶化 B.国民政府实行战时体制

C.解放区的经济秩序遭破坏 D.美国对华经济侵略加剧

13.下图《国家燃烧》(国家发动侵略战争,很多人因国家意志而饱受悲苦)是日本漫画家本宫宏志以日军侵华战争为题材的一部作品。该作品反映了( )

注:图文为昭和十二年十二月十三日,日本军攻陷中国国民政府——南京。在这个作战的几天里,在南京里发生了一起人类不能够忘记,对日军来说极其愚蠢的事件,也就是“南京大屠杀”。

A.日本整体走上法西斯道路 B.讽刺日本战时的社会混乱

C.社会呈现狂热的战争热情 D.人民因国家意志饱受创伤

14.阅读材料,回答问题。

材料一 你们问我,为什么有西安事变,我只能这么说,我相信中国一定要统一,要枪口对外,不要再打内战了。这是我的一贯信仰,从东北易帜到西安事变都如此,谈不上什么后悔不后悔。

——摘编自《张学良世纪传奇:口述实录》

材料二 张学良的行动……有损于中国人民抗日统一战线力量的团结,并助长日本对中国的侵略。……中国共产党必须坚决主张在以下基础上和平解决西安事变:改组政府,吸收抗日运动的若干代表……停止执行消灭红军的政策并在反对日本侵略的斗争中与红军实行合作。

——共产国际执委会书记处致中国共产党中央委员会电《关于和平解决西安冲突的必要性问题》(1936年12月16日)

材料三 主张南京与西安间在团结抗日的基础上,和平解决。……以达到推动南京走向进一步抗日的立场,揭破日寇及亲日派利用拥蒋的号召,发动内战的阴谋。

——《中央关于西安事变及我们的任务的指示》(1936年12月19日)

(1)上述材料反映出哪些共同的历史事实

(2)根据材料二、三,说出共产国际与中国共产党在关于西安事变认知上的异同并作出合理的解释。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料 在上海地下党组织的努力下,部分或服务于本国利益或心怀正义的外籍媒体人士主动投入到中国抗战事业之中,成为中共开展国际宣传的特殊“喉舌”。当《论持久战》系列演说正式发表后,《密勒氏评论报》于1938年9月24日最先刊载《论持久战》节译稿。此外,美国另一主要在华媒体《大陆报》也于1938年11月23日发表文章,简要介绍了《论持久战》对战争阶段的预判:“战争将经历三个阶段:对日本来说,这是侵略,这将是一段艰难的斗争时期,日本将在此期间寻求维持自己的战线,最后,它将崩溃并退出中国。对中国来说,这将意味着:首先,自卫;其次,努力维持自己的防御;最后,发动反攻。”除外国记者的商业需要外,一批满怀报国理想、坚持以文抗战的年轻学生也曾打着“洋商”报刊的旗号宣传抗日活动,进一步扩大《论持久战》在沪英语界的舆论影响力。

——摘编自李涛、张皓博《抗战时期〈论持久战〉英文译本传播研究》

(1)根据材料并结合所学知识,简析《论持久战》的写作背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评析抗战时期《论持久战》英文译本在上海的传播。

答案以及解析

1.答案:B

解析:根据材料并结合所学可知,随着中日民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾,为了联合国民党共同抗日,1936年8月,中共中央在致南京国民党中央的信中提出“建立民主共和国”的口号。1937年2月,中共中央提出将苏区工农民主政府改名为中华民国特区政府,主要是因为西安事变和平解决,国共两党由分裂对峙走向合作抗日。这说明苏区政府改名受到国内时局变化的影响,B项正确。1937年9月,抗日民族统一战线正式建立,排除A项;1937年七七事变标志着全国抗战的开始,排除C项;苏区政府改名主要是出于适应民族抗战形势的需要,并不能直接扭转革命斗争被动局面,排除D项。

2.答案:B

解析:题干信息显示,国民政府资源委员会在1936—1945年大量拨款投资工业,投资的绝大部分是与军事斗争相关的重工业,这增强了抗战的物质力量,B项正确。材料中没有涉及资源委员会的投资流向何种性质的企业,故无法推出A、D项结论;材料没有涉及投资企业的地区分布,无法得知工业布局是否合理,排除C项。

3.答案:B

解析:漫画反映出40年代后期全面内战爆发后,国统区经济崩溃,洋货涌入,通货膨胀,物价飞涨,老百姓生存艰难(卖儿卖女),这些都是国民党政权统治危机的表现。

4.答案:B

解析:1939年陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区人民生产奖励条例》等一系列条例,1943年边区第一届劳模表彰大会召开,为劳模颁发物质奖励,授予奖章、奖状等荣誉,这是在抗日战争时期,为了动员民众积极参与生产劳动,尽快促进经济发展,为抗日战争胜利奠定物质基础,故选B项。

5.答案:D

解析:抗日战争。

6.答案:B

解析:本题考查日本法西斯政权的建立。根据材料中“制订战争计划”“摆脱现政权”“实行国内改造”并结合所学知识可知,石原莞尔企图以发动对外战争促进“国内改造”,这种改造在政治上的表现为建立法西斯政权,故B项正确。1910年,日本完全将朝鲜变为其殖民地,排除A项;1937年7月7日,日本制造七七事变,发动了全面侵华战争,中国开始全民族抗战,排除C项;材料并未涉及战争为日本经济带来的影响,排除D项。

7.答案:C

解析:结合所学知识可知1936年红军长征胜利在甘肃会宁会师,标志红军长征胜利结束,为中国的革命和抗战保留下来大量火种;1936年西安事变和平解决,为抗日民族统一战线的形成奠定了基础,因此两个政治事件的共同影响是都积聚了民族救亡的力量,故选C项;红军长征并没有为中国革命开辟出新的道路,仍旧是新民主主义革命时期,排除A项;结束国共十年对峙的是西安事变而非红军长征,排除B项;推翻北洋军阀的统治是在1928年,排除D项。

8.答案:B

解析:本题考查一二·九运动。从“抗日救亡、反对内战、反对华北自治”等口号可知,当时处于抗战时期,西安事变的和平解决是内战基本结束的标志,“反对内战”说明材料所述事件在内战结束之前发生,“反对华北自治”说明此事发生在1935年“华北自治”之后,即1935年“华北自治”后到西安事变和平解决前,据所学可推断出题干反映的是1935年的一二·九运动的影响,故选B项。九一八事变发生在1931年,此时未发生华北自治危机,不可能提出反对华北自治口号,排除A项;卢沟桥事变发生在1937年,排除C项;国共合作抗日始于1937年,排除D项。

9.答案:C

解析:陕甘宁边区政府成立的陕北公学致力于培养各个阶层中有志于抗日的进步知识青年,这表明统一战线政策促进了抗日力量的团结,故选C项;陕北公学的简章说明其是为全国抗日培养人才,而不是专门为敌后抗日根据地培养人才,排除A项;高校内迁是将华北、华东的高校迁往西南、西北地区,最终建立了西南联合大学,与题干所述不符,排除B项;全民族抗战局面最终形成的标志是1937年9月国共第二次合作的实现,与题干主旨不符,排除D项。

10.答案:C

解析:抗日战争。根据图片并结合所学知识可知,七七事变爆发后,上海新闻出版界的不少爱国志士先后创办了《抗战画报》《救亡漫画》等新闻画刊,画刊成为抗日宣传的重要阵地,坚定了国人抗战的信心,故C项正确;1938年10月武汉失守后抗日战争进入相持阶段,故A项排除;徐州会战并未取得胜利,故B项排除;“抗日民族统一战线范围”扩大与材料主旨无关,故D项排除。

11.答案:C

解析:根据“由于从第三国输入棉花的途径已被完全断绝”可知抗日战争期间日本遭遇了一定程度的经济制裁,日本只能通过掠夺中国的各种资源来维持战争,所以日军做出这一部署的根本原因是通过“以战养战”满足国内经济需求,C项正确;A项是表现,不是原因,排除A项;太平洋战争爆发阻断其海外棉花补给是导致日本掠夺中国资源的原因,排除B项;D项与材料无关。

12.答案:A

解析:据表格信息可知,从1942年到1945年,天津地区粮食配给数量下降,价格上升,此时正处于抗日战争时期,天津位于沦陷区,同时是华北地区重要的粮食中转站,因此表格中的现象源于日本战场形势的渐趋恶化,日本倾大量物资供应军需,A项正确;1942到1945年,天津并不在国统区范围,B项错误;解放战争1946年开始,C项错误;解放战争时期,美国经济侵略加剧,D项错误。

13.答案:D

解析:选择D:据材料可知,日本漫画家本宫宏志以日军侵华战争为题材,讲述的是国家(指日本)因发动侵略战争,而使战火蔓延,人们处于水深火热之中的状态。很多人因为国家的意志而饱尝悲苦,甚至丢掉了性命。排除A:材料不能直接体现日本整体走上法西斯道路。排除B、C:材料反映日本发动侵华战争给人民带来的痛苦,不是讽刺日本内部社会的混乱状态,也不是呈现社会民众的战争热情。

14.答案:(1)从中日民族矛盾激化的角度作答;从团结抗战成为大势所趋的角度作答。

(2)异同:从前者认为事变有损中国团结抗战并助长日本侵略,后者认为事变提供了团结抗战契机的角度说明两者的不同;从两者都认为要和平解决西安事变,促成团结抗战的角度说明两者的相同。成因:从两者对中国国情了解不同的角度作答异的成因;从世界面临法西斯威胁的角度作答同的成因。

解析:西安事变的和平解决,第(1)问,据材料一“我相信中国一定要统一,要枪口对外,不要再打内战了”、材料二中“停止执行消灭红军的政策并在反对日本侵略的斗争中与红军实行合作”、材料三中“主张南京与西安间在团结抗日的基础上,和平解决”等内容,可得出中日民族矛盾日趋激化;团结抗战成为大势所趋。第(2)问,第一小问思路如下图所示:

第二小问,二者之所以出现分歧,其主要原因在于二者对中国国情的了解不同;二者之所以还有相同点,其主要原因在于世界面临法西斯的严重威胁。

15.答案:(1)背景:抗日战争进入防御阶段;国民党在正面战场持续溃败;中共领导的军队努力开辟敌后战场;国内存在“亡国论”和“速胜论”两种观点;毛泽东高瞻远瞩的战略眼光;抗日民族统一战线正式形成。

(2)评析:《论持久战》英文译本通过《密勒氏评论报》和《大陆报》等外媒的报道,将中国共产党的抗战战略思想传播至国际社会,争取了广泛的国际关注与支持。与此同时,上海的爱国青年学生也在“洋商”报刊的掩护下,利用英文译本扩大《论持久战》在英语界的影响力。这不仅展现了他们的爱国热情和斗争智慧,也在国际舆论场上争取到了更多同情与支持。这一传播活动反映了中共在抗战期间灵活运用国际资源的能力,也为后来的国际统一战线奠定了基础。

解析:根据材料时间“1960年”以及“恢复自留地”“恢复农村集市”等措施可知,这一指示是为了调整国民经济以应对当时严重的经济困难,鼓励农民发展副业,参与市场,故A项正确。B、C、D三项均与材料内容不符,排除。(1)根据材料“当《论持久战》系列演说正式发表后,密勒氏评论报》于1938年9月24日最先刊载《论持久战》节译稿”并结合所学知识可知,《论持久战》写于抗日战争进入防御阶段,从正面战场持续溃败中共开辟敌后抗日根据地、国内未形成统一的抗战认识,毛泽东个人品质以及抗日民族统一战线等角度分析写作背景即可。

(2)根据材料“《密勒氏评论报》于1938年9月24日最先刊载《论持久战》节译稿。此外,美国另一主要在华媒体《大陆报》也于1938年11月23日发表文章,简要介绍了《论持久战》对战争阶段的预判”“一批满怀报国理想、坚持以文抗战的年轻学生也曾打着'洋商’报刊的旗号宣传抗日活动,进一步扩大《论持久战》在沪英语界的舆论影响力”并结合所学知识,从国际、国内、中共三个方面评析即可。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进