第19课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 第19课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 332.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 11:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第19课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

1.北洋政府时期,袁世凯曾多次致信美国驻华公使嘉乐恒,希望美国能在善后借款问题上提供帮助,以缓解财政赤字压力。日本提出“二十一条”后,袁世凯也曾请求美国出面干涉以牵制日本。此外,袁世凯还曾多次与美德两国驻华公使会谈,以期赢得两国对帝制的支持。这说明( )

A.美国已成为侵略中国的主导国家 B.美德两国结成了侵华的同盟关系

C.美国积极支持袁世凯的反动统治 D.袁世凯将美国视为重点交往对象

2.民国初年,“政党之名,如春草怒生,为数几至近百”“党会既多,人人无不挂名一党籍”。1913年2月,国会选举结果揭晓,国民党大获全胜。随后袁世凯开始极力遏制政党力量,3月宋教仁被刺身亡、11月国会被迫停止议事,1914年1月部分留京议员被袁世凯遣回原籍。这说明民国初年( )

A.政党政治成为时代主流 B.民主共和道路十分艰难

C.资产阶级内部矛盾尖锐 D.军阀割据破坏民主政治

3.中华民国国会,是继参议院之后的立法和权力机关,成立于1913年4月,采用两院制,这是第一届国会。此后有袁世凯的政治会议、约法会议、参政院和段祺瑞的第二届国会、善后会议,以及南方的“非常国会”和“护法国会”。这些国会在几年间走马灯似的轮换。这一局面的出现源于( )

A.军阀割据扰乱政治生态 B.资本主义经济基础薄弱

C.封建势力阻碍议会政治 D.中国缺乏宪政民主经验

4.下面是1916年10月《申报》刊登的《再志国庆纪念之盛况》报道中的部分内容。据此可推知,当时中国( )

自辛亥光复以来,因举行庆祝悬旗挂灯年必数次,然兴高采烈举国若狂,未有如此次双十节国庆纪念之盛者。闻各界所需之灯笼,南北两市三十五家之灯笼店,共计售出十二万盏之多。

A.复辟帝制违背社会潮流 B.民主科学思潮席卷全国

C.国民参政议政意识强烈 D.割据混战局面初步结束

5.1912年,中国报社数从100家增加到500余家,但到了第二年,中国出现了“报灾”,报社数量一下子锐减了300多家,报刊减少了三分之二,北京报社只剩20家,上海5家,汉口2家。这一状况折射出( )

A.民族资本主义的迅速萧条 B.国内政治局势的急剧变化

C.信息传播方式的迭代更新 D.思想解放运动的不断深入

6.1913年,宋教仁遇刺后,黄兴主张“法律讨袁”,反对起兵;孙中山“格于众议,只好从缓发动”。后袁世凯欲武力镇压革命党,黄兴与孙中山领导发动“二次革命”,失败后逃亡日本。在日本,孙中山将国民党改组为中华革命党,继续武力反袁,黄兴主张积蓄力量,循序渐进地反对袁世凯。据此可知( )

A.黄兴坚持反对用武力讨伐袁世凯 B.孙中山的主张更符合革命形势

C.革命党的力量因内部分歧而削弱 D.改组政党是为议会斗争做准备

7.1921年,中国和德国以平等的身份签订协约。协约签订后,张作霖、吴佩孚、阎锡山等军阀纷纷同德国进行贸易往来,购买军火,吸收德国先进的工艺技术,聘请大量先进工程技术人员在国内开采矿产。由此可知,中德协约的签订( )

A.提高了中国的国际地位 B.增强了中央政府的实力

C.加剧了国内军阀的割据 D.助长了德国法西斯力量

8.据史载,在北洋军阀统治的“短短十六年中,内阁更换46次,正式上任和代署的阁揆达29人之多,多则三两年,少则数月,与明朝亡国之君崇祯十七年间易揆数可相媲美”。这一现象实质上反映了当时( )

A.中央政府权力出现下移趋势 B.民主共和与专制统治的矛盾冲突

C.军政对民主政治的不断探索 D.北洋军阀深受封建伦理思想影响

9.下表是北洋军阀统治期间(1912—1917)部分大事年表,据此可知( )

时间 主要事件

1912年 袁世凯就任民国临时大总统、荣氏兄弟创办福新面粉公司

1913年 南方七省宣布独立,二次革命爆发

1914年 北京政府内务部颁布《劝诫剪发规程六条》、袁世凯祀孔祭天

1915年 袁世凯被迫与日本签订“中日民四条约”、陈独秀创办《青年杂志》

1916年 北京政府内务部公布《民国纪念日修正案》

1917年 张勋复辟、孙中山领导护法运动

A.民族工业较快发展 B.西学东渐不断深化

C.民众生活显著变化 D.社会转型历程曲折

10.1914年3月,北京政府工商部颁布《矿业条例》,明确规定矿产国有,但鼓励中外业者投资开矿,矿业权之获得不以地主自然取得而以申请为先,同时大幅减低矿产税,取消原有的将部分赢利上交给政府的规定。这表明政府意在( )

A.限制地主投资以固统治 B.振兴工商实业以培国本

C.提倡自由经营以利投资 D.降低矿产税率以解民困

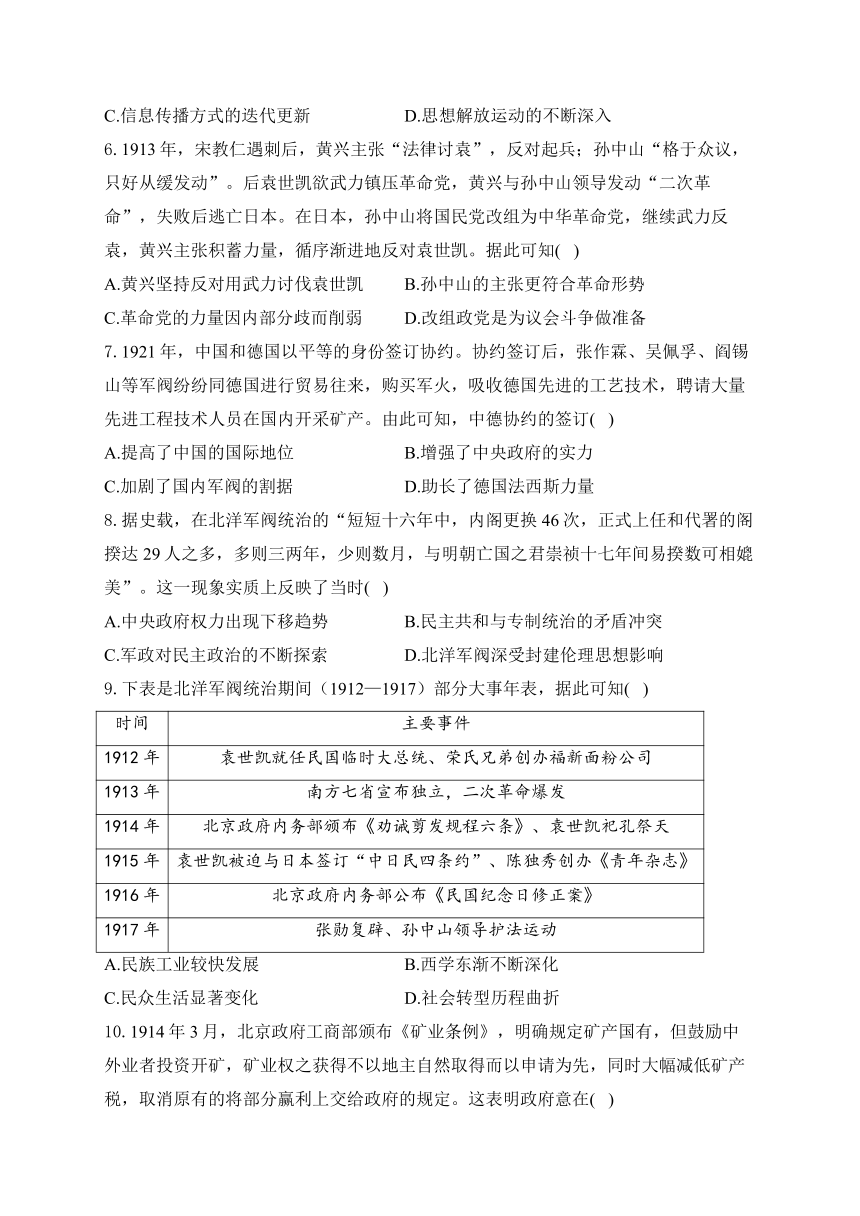

11.如图所示为1894—1920年中国国内市场商品平均年增长率。据图可得出的历史结论是,这一时期中国( )

A.贸易逆差局面得到扭转 B.外国商品输入日益减少

C.民族工业呈发展的趋势 D.商品出口量呈增长趋势

12.20世纪初,“新青年”一词出现的频率极低。1916年,《青年杂志》更名为《新青年》,“新青年”借杂志的名分出现。五四之后,“新青年”的名号进一步强化。“新青年”已脱离单纯的杂志意义,发展成为当时社会认可的热点词汇。“新青年”热反映了( )

A.民族自强发展的时代诉求 B.民主共和观念已成为共识

C.新文化运动兴起的必然性 D.“五四运动”促进了青年觉醒

13.1918年1月,胡适、陈独秀等人编辑《新青年》时,开始用白话文发表文章。随后,陈独秀等人创办白话刊物《每周评论》,北大学生傅斯年等人创办《新潮》白话杂志。“五四运动”中,“以白话行文的定期刊物,遍于全国……共有四百多种”。这表明,此时( )

A.民主科学成为社会共识 B.白话文完全取代文言文

C.新思潮的社会影响扩大 D.国民精神改造任务完成

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一 《中华民国临时约法》规定,中枢机构采取责任内阁制,大总统主持日常政务,袁世凯对此极为不悦,但已不容他置喙。他对责任内阁制的破坏不是公开否认其原则而是根本蔑视其存在。

——节选自《中华民国政治制度史》

材料二 1914年,袁世凯主持祭孔大礼,又庆祝1911年10月10日的武昌起义。他称赞科学及其净化迷信的作用,而又率领全国祭天,邀请所有的人都参加,在一定程度上使古代皇帝的特权大众化。1915年8月在总统的默许下开展了一场拥戴袁为皇帝的运动。然而,皇帝却要经过选举(实际上是走形式),帝制必须是立宪的。

——节选自《剑桥中华民国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《临时约法》实行责任内阁制的目的和结果。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括袁世凯复辟帝制的特点并分析其成因。

15.[历史——选修3:20世纪的战争与和平]

材料:袁世凯去世后,总统府与国务院互相争斗,双方在是否参加第一次世界大战等问题上出现激烈交锋。日本鼓动北京政府对德宣战,并许诺缓交庚子赔款、提供参战经费。得到日本支持的国务总理段祺瑞为扩充自身派系的实力,立即接受了日本的条件。为抑制日本在华势力的膨胀,美国改变了支持中国参战的态度,并向中国政府施压,强调在与美国协商之前“不要采取进一步的行动”。1917年3月,段祺瑞将对德绝交案及《加入协约国条件节略》,递交给受英美支持的总统黎元洪签字,遭拒。同月,一向反对参战的孙中山致电北京参众两院,认为参战“于国中有纷乱之虞,无改善之效”,得到不少国会议员的赞同。几经周折,国会最终还是通过了参战案。不久,孙中山策动海军总长程璧光率海军第一舰队南下广州,发动护法运动。

——摘编自桑兵主编《孙中山史事编年》等

(1)根据材料并结合所学知识,分析黎元洪反对参战的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简述参战之争对中国政局的影响

答案以及解析

1.答案:D

解析:

排除A:材料没有体现美国对中国的侵略。排除B:由材料看不出美德两国结成了侵华同盟关系。排除C:据材料可知,袁世凯期望得到美国支持,但材料没有反映出美国的态度。

2.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:民国初年1913-1914(中国)。据题干“政党之名,如春草怒生,为数几至近百”可知民国初年政党政治发展,党派众多,但后来袁世凯开始极力遏制政党力量,大权独揽的袁世凯很快走上复辟帝制之路,使得民主共和道路走得曲折且艰难,B项正确;政党政治成为时代主流只能反映材料前半段意思,材料后半段意思讲袁世凯遏制政党政治力量,表述不全面,排除A项;材料未涉及资产阶级内部产生的矛盾尖锐,排除C项;材料描述的是政党政治发展而非军阀割据混战局面,与材料表述意思不符,排除D项。故选B项。

3.答案:B

解析:民国初年,造成议会政治乱象的根本原因是中国资本主义经济基础薄弱,缺乏议会政治存在的物质基础,B项正确;A、C、D三项都是造成政党乱象的原因,但不是根本原因,排除。

4.答案:A

解析:据材料“然兴高采烈举国若狂,未有如此次双十节国庆纪念之盛者”,可知当时百姓对双十节国庆纪念日热烈欢迎,反映了人们对共和政体的高度认可,复辟帝制的做法不符合时代潮流,故选A项;材料中人们庆祝的是双十节国庆纪念日,而民主科学思潮指的是新文化运动,排除B项;材料只是反映了人们对辛亥革命和共和政体的认可,并未体现人民群众参政议政的意识强烈,排除C项;南京国民政府统治时期,北洋军阀割据混战的局面才初步结束,排除D项。

5.答案:B

解析:据材料“中国报社数从100家……汉口2家”可知,1912年,中华民国临时政府成立,民主共和思想传播,报社数量激增;1913年发生“宋教仁案”,“二次革命”失败,袁世凯建立起独裁统治,导致报社数量的急剧减少,故选B项。1913年民族资本主义仍在发展,并没有迅速萧条,排除A项;“迭代更新”说法错误,此时信息传播方式仍以报刊为主,排除C项;思想解放运动的不断深入应该促使报刊数量增加,而非减少,排除D项。

6.答案:C

解析:第一步,解读材料。材料包含三个方面内容:①黄兴反对起兵,孙中山“格于众议,只好从缓发动”;②迫于革命形势,黄兴与孙中山领导发动“二次革命”;③在日本,孙中山继续发动武力革命,黄兴主张循序渐进地反对袁世凯。第二步,结合所学,分析选项。材料中孙中山和黄兴在反袁方式上存在分歧,这种分歧在一定程度上削弱了革命党的力量,故选C。黄兴与孙中山发动“二次革命”,排除A。从材料中看不出孙中山的主张更符合形势,排除B。孙中山改组政党是为了加强革命力量,而不是为议会斗争做准备,故排除D。

7.答案:C

解析:据材料可知,中德协约签订后,军阀纷纷同德国进行贸易往来,购买军火,吸收德国先进的工艺技术,聘请大量先进工程技术人员在国内开采矿产,这在一定程度上增强了军阀的实力,对加剧国内军阀的割据具有重要的影响,C项正确。材料并未涉及中国国际地位变化的信息,排除A项;协约签订后,军阀势力增强,而非中央政府的实力增强,排除B项;材料与德国法西斯无关,排除D项。

8.答案:B

解析:北洋军阀统治16年间,内阁更换46次,阁揆更是达到29人之多,这说明内阁变动频繁,政局不稳,结合所学民国初年的相关史实可知,内阁变动实质上是民主共和与专制独裁两种政治势力博弈的结果,说明其矛盾冲突比较大,故选B项。

9.答案:D

解析:北洋军阀统治时期既有民族工业的发展,也有政治上的动荡,这表明社会转型历程曲折,故选D项;“民族工业较快发展”只是表中“福新面粉公司”的体现,排除A项;材料强调的是旧势力之间的反复斗争,“西学东渐不断深化”与材料主旨不符,排除B项;材料强调重大历史事件,不能直接反映民众生活,排除C项。

10.答案:B

解析:B项正确:

A项 无中生有 “矿业权之获得不以地主自然取得而以申请为先”体现的是北京政府否定矿产为地主私有,而非限制地主投资

C项 主旨不符 政府的主要目的是通过促进矿业发展来振兴工商实业,而非单纯提倡自由经营

D项 主旨不符 降低矿产税率主要是为了吸引投资,促进矿业发展,振兴工商实业,而非解决民生问题

11.答案:C

解析:由数据图表可知,与1894—1908年相比,1908—1920年间我国国内生产的商品年均增长率大幅增加,且超过了进口洋货的增长率,这说明中国民族工业呈现不断发展的趋势,故选C项;数据图中只有进口洋货,并未提到出口商品,所以没法得出贸易逆差局面得到扭转的结论,排除A、D项;题干所述都是增长率,说明进口商品还是不断增加的,所以不能据此得出外国商品输入日益减少的结论,排除B项。

12.答案:A

解析:根据材料关键信息“五四之后,‘新青年’的名号进一步强化。‘新青年’已脱离单纯的杂志意义,发展成为当时社会认可的热点词汇”并结合所学可知,“五四运动”在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义,“新青年”热体现了民族自强发展的时代诉求,故选A项。“新青年”热不能说明“民主共和观念已成为共识”,排除B项;新文化运动开始于1915年,且材料反映的是新文化运动的影响,而非其兴起的背景,排除C项;“五四运动”不仅仅促进了青年的觉醒,更促进了广大人民群众的觉醒,排除D项。

13.答案:C

解析:据材料并结合所学可知,新文化运动中,胡适和陈独秀等人积极提倡使用白话文,将其作为宣传新思想新文化的重要工具,白话刊物“遍于全国”,促使新思想新文化在全国范围内传播,新思潮的社会影响随之扩大,C项正确。民主科学观念仍受到封建旧势力的抵制,并未成为“社会共识”,排除A项;白话文得到推广,并不意味着文言文立即被完全取代,排除B项;近代中国的社会思想解放是一个渐进的过程,“任务完成”表述错误,排除D项。

14.答案:(1)目的:限制袁世凯独裁统治,维护民主共和制度。

结果:袁世凯蔑视和破坏责任内阁制。

(2)特点:将共和制的作风和帝制的作风融为一体。

成因:辛亥革命影响下民主共和观念深入人心;儒家思想影响力根深蒂固;袁世凯掌握着强大的北洋军阀,拥有实力;近代中国资本主义经济发展不充分,民主政治发展十分有限;近代中国民众的民主意识较为淡薄;使古代皇帝的特权大众化;欺骗愚昧无知的选民等(回答出其中3点即可)

解析:(1)直接根据《临时约法》颁布的原因来分析责任内阁制设立的目的;根据材料一中“他对责任内阁制的破坏不是公开否认其原则而是根本蔑视其存在”信息来分析结果。

(2)特点可结合袁世凯祭天和称赞科学来分析;“原因”则需要抓住辛亥革命的影响、时代背景以及袁世凯迷惑的做法来回答。

15.答案:(1)阻止段祺瑞势力的进一步发展;抵制日本在华扩张势力,维护英美在中国的利益;想获得孙中山等人的支持,以壮大自己的声势。

(2)军阀混战加剧,中国政局更为动荡;日美借中国参战之机进一步扩大对华侵略;民族思潮高涨,思想解放运动深入发展,为“五四运动”的爆发奠定了基础。

解析:(1)关于“黎元洪反对参战的原因”,可从府院之间的矛盾、府院背后的帝国主义之间的矛盾以及当时国内政治局势等角度分析。

(2)可从1917—1919年中国国内政治、思想等方面发生的重大事件分析说明。

1.北洋政府时期,袁世凯曾多次致信美国驻华公使嘉乐恒,希望美国能在善后借款问题上提供帮助,以缓解财政赤字压力。日本提出“二十一条”后,袁世凯也曾请求美国出面干涉以牵制日本。此外,袁世凯还曾多次与美德两国驻华公使会谈,以期赢得两国对帝制的支持。这说明( )

A.美国已成为侵略中国的主导国家 B.美德两国结成了侵华的同盟关系

C.美国积极支持袁世凯的反动统治 D.袁世凯将美国视为重点交往对象

2.民国初年,“政党之名,如春草怒生,为数几至近百”“党会既多,人人无不挂名一党籍”。1913年2月,国会选举结果揭晓,国民党大获全胜。随后袁世凯开始极力遏制政党力量,3月宋教仁被刺身亡、11月国会被迫停止议事,1914年1月部分留京议员被袁世凯遣回原籍。这说明民国初年( )

A.政党政治成为时代主流 B.民主共和道路十分艰难

C.资产阶级内部矛盾尖锐 D.军阀割据破坏民主政治

3.中华民国国会,是继参议院之后的立法和权力机关,成立于1913年4月,采用两院制,这是第一届国会。此后有袁世凯的政治会议、约法会议、参政院和段祺瑞的第二届国会、善后会议,以及南方的“非常国会”和“护法国会”。这些国会在几年间走马灯似的轮换。这一局面的出现源于( )

A.军阀割据扰乱政治生态 B.资本主义经济基础薄弱

C.封建势力阻碍议会政治 D.中国缺乏宪政民主经验

4.下面是1916年10月《申报》刊登的《再志国庆纪念之盛况》报道中的部分内容。据此可推知,当时中国( )

自辛亥光复以来,因举行庆祝悬旗挂灯年必数次,然兴高采烈举国若狂,未有如此次双十节国庆纪念之盛者。闻各界所需之灯笼,南北两市三十五家之灯笼店,共计售出十二万盏之多。

A.复辟帝制违背社会潮流 B.民主科学思潮席卷全国

C.国民参政议政意识强烈 D.割据混战局面初步结束

5.1912年,中国报社数从100家增加到500余家,但到了第二年,中国出现了“报灾”,报社数量一下子锐减了300多家,报刊减少了三分之二,北京报社只剩20家,上海5家,汉口2家。这一状况折射出( )

A.民族资本主义的迅速萧条 B.国内政治局势的急剧变化

C.信息传播方式的迭代更新 D.思想解放运动的不断深入

6.1913年,宋教仁遇刺后,黄兴主张“法律讨袁”,反对起兵;孙中山“格于众议,只好从缓发动”。后袁世凯欲武力镇压革命党,黄兴与孙中山领导发动“二次革命”,失败后逃亡日本。在日本,孙中山将国民党改组为中华革命党,继续武力反袁,黄兴主张积蓄力量,循序渐进地反对袁世凯。据此可知( )

A.黄兴坚持反对用武力讨伐袁世凯 B.孙中山的主张更符合革命形势

C.革命党的力量因内部分歧而削弱 D.改组政党是为议会斗争做准备

7.1921年,中国和德国以平等的身份签订协约。协约签订后,张作霖、吴佩孚、阎锡山等军阀纷纷同德国进行贸易往来,购买军火,吸收德国先进的工艺技术,聘请大量先进工程技术人员在国内开采矿产。由此可知,中德协约的签订( )

A.提高了中国的国际地位 B.增强了中央政府的实力

C.加剧了国内军阀的割据 D.助长了德国法西斯力量

8.据史载,在北洋军阀统治的“短短十六年中,内阁更换46次,正式上任和代署的阁揆达29人之多,多则三两年,少则数月,与明朝亡国之君崇祯十七年间易揆数可相媲美”。这一现象实质上反映了当时( )

A.中央政府权力出现下移趋势 B.民主共和与专制统治的矛盾冲突

C.军政对民主政治的不断探索 D.北洋军阀深受封建伦理思想影响

9.下表是北洋军阀统治期间(1912—1917)部分大事年表,据此可知( )

时间 主要事件

1912年 袁世凯就任民国临时大总统、荣氏兄弟创办福新面粉公司

1913年 南方七省宣布独立,二次革命爆发

1914年 北京政府内务部颁布《劝诫剪发规程六条》、袁世凯祀孔祭天

1915年 袁世凯被迫与日本签订“中日民四条约”、陈独秀创办《青年杂志》

1916年 北京政府内务部公布《民国纪念日修正案》

1917年 张勋复辟、孙中山领导护法运动

A.民族工业较快发展 B.西学东渐不断深化

C.民众生活显著变化 D.社会转型历程曲折

10.1914年3月,北京政府工商部颁布《矿业条例》,明确规定矿产国有,但鼓励中外业者投资开矿,矿业权之获得不以地主自然取得而以申请为先,同时大幅减低矿产税,取消原有的将部分赢利上交给政府的规定。这表明政府意在( )

A.限制地主投资以固统治 B.振兴工商实业以培国本

C.提倡自由经营以利投资 D.降低矿产税率以解民困

11.如图所示为1894—1920年中国国内市场商品平均年增长率。据图可得出的历史结论是,这一时期中国( )

A.贸易逆差局面得到扭转 B.外国商品输入日益减少

C.民族工业呈发展的趋势 D.商品出口量呈增长趋势

12.20世纪初,“新青年”一词出现的频率极低。1916年,《青年杂志》更名为《新青年》,“新青年”借杂志的名分出现。五四之后,“新青年”的名号进一步强化。“新青年”已脱离单纯的杂志意义,发展成为当时社会认可的热点词汇。“新青年”热反映了( )

A.民族自强发展的时代诉求 B.民主共和观念已成为共识

C.新文化运动兴起的必然性 D.“五四运动”促进了青年觉醒

13.1918年1月,胡适、陈独秀等人编辑《新青年》时,开始用白话文发表文章。随后,陈独秀等人创办白话刊物《每周评论》,北大学生傅斯年等人创办《新潮》白话杂志。“五四运动”中,“以白话行文的定期刊物,遍于全国……共有四百多种”。这表明,此时( )

A.民主科学成为社会共识 B.白话文完全取代文言文

C.新思潮的社会影响扩大 D.国民精神改造任务完成

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一 《中华民国临时约法》规定,中枢机构采取责任内阁制,大总统主持日常政务,袁世凯对此极为不悦,但已不容他置喙。他对责任内阁制的破坏不是公开否认其原则而是根本蔑视其存在。

——节选自《中华民国政治制度史》

材料二 1914年,袁世凯主持祭孔大礼,又庆祝1911年10月10日的武昌起义。他称赞科学及其净化迷信的作用,而又率领全国祭天,邀请所有的人都参加,在一定程度上使古代皇帝的特权大众化。1915年8月在总统的默许下开展了一场拥戴袁为皇帝的运动。然而,皇帝却要经过选举(实际上是走形式),帝制必须是立宪的。

——节选自《剑桥中华民国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《临时约法》实行责任内阁制的目的和结果。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括袁世凯复辟帝制的特点并分析其成因。

15.[历史——选修3:20世纪的战争与和平]

材料:袁世凯去世后,总统府与国务院互相争斗,双方在是否参加第一次世界大战等问题上出现激烈交锋。日本鼓动北京政府对德宣战,并许诺缓交庚子赔款、提供参战经费。得到日本支持的国务总理段祺瑞为扩充自身派系的实力,立即接受了日本的条件。为抑制日本在华势力的膨胀,美国改变了支持中国参战的态度,并向中国政府施压,强调在与美国协商之前“不要采取进一步的行动”。1917年3月,段祺瑞将对德绝交案及《加入协约国条件节略》,递交给受英美支持的总统黎元洪签字,遭拒。同月,一向反对参战的孙中山致电北京参众两院,认为参战“于国中有纷乱之虞,无改善之效”,得到不少国会议员的赞同。几经周折,国会最终还是通过了参战案。不久,孙中山策动海军总长程璧光率海军第一舰队南下广州,发动护法运动。

——摘编自桑兵主编《孙中山史事编年》等

(1)根据材料并结合所学知识,分析黎元洪反对参战的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简述参战之争对中国政局的影响

答案以及解析

1.答案:D

解析:

排除A:材料没有体现美国对中国的侵略。排除B:由材料看不出美德两国结成了侵华同盟关系。排除C:据材料可知,袁世凯期望得到美国支持,但材料没有反映出美国的态度。

2.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:民国初年1913-1914(中国)。据题干“政党之名,如春草怒生,为数几至近百”可知民国初年政党政治发展,党派众多,但后来袁世凯开始极力遏制政党力量,大权独揽的袁世凯很快走上复辟帝制之路,使得民主共和道路走得曲折且艰难,B项正确;政党政治成为时代主流只能反映材料前半段意思,材料后半段意思讲袁世凯遏制政党政治力量,表述不全面,排除A项;材料未涉及资产阶级内部产生的矛盾尖锐,排除C项;材料描述的是政党政治发展而非军阀割据混战局面,与材料表述意思不符,排除D项。故选B项。

3.答案:B

解析:民国初年,造成议会政治乱象的根本原因是中国资本主义经济基础薄弱,缺乏议会政治存在的物质基础,B项正确;A、C、D三项都是造成政党乱象的原因,但不是根本原因,排除。

4.答案:A

解析:据材料“然兴高采烈举国若狂,未有如此次双十节国庆纪念之盛者”,可知当时百姓对双十节国庆纪念日热烈欢迎,反映了人们对共和政体的高度认可,复辟帝制的做法不符合时代潮流,故选A项;材料中人们庆祝的是双十节国庆纪念日,而民主科学思潮指的是新文化运动,排除B项;材料只是反映了人们对辛亥革命和共和政体的认可,并未体现人民群众参政议政的意识强烈,排除C项;南京国民政府统治时期,北洋军阀割据混战的局面才初步结束,排除D项。

5.答案:B

解析:据材料“中国报社数从100家……汉口2家”可知,1912年,中华民国临时政府成立,民主共和思想传播,报社数量激增;1913年发生“宋教仁案”,“二次革命”失败,袁世凯建立起独裁统治,导致报社数量的急剧减少,故选B项。1913年民族资本主义仍在发展,并没有迅速萧条,排除A项;“迭代更新”说法错误,此时信息传播方式仍以报刊为主,排除C项;思想解放运动的不断深入应该促使报刊数量增加,而非减少,排除D项。

6.答案:C

解析:第一步,解读材料。材料包含三个方面内容:①黄兴反对起兵,孙中山“格于众议,只好从缓发动”;②迫于革命形势,黄兴与孙中山领导发动“二次革命”;③在日本,孙中山继续发动武力革命,黄兴主张循序渐进地反对袁世凯。第二步,结合所学,分析选项。材料中孙中山和黄兴在反袁方式上存在分歧,这种分歧在一定程度上削弱了革命党的力量,故选C。黄兴与孙中山发动“二次革命”,排除A。从材料中看不出孙中山的主张更符合形势,排除B。孙中山改组政党是为了加强革命力量,而不是为议会斗争做准备,故排除D。

7.答案:C

解析:据材料可知,中德协约签订后,军阀纷纷同德国进行贸易往来,购买军火,吸收德国先进的工艺技术,聘请大量先进工程技术人员在国内开采矿产,这在一定程度上增强了军阀的实力,对加剧国内军阀的割据具有重要的影响,C项正确。材料并未涉及中国国际地位变化的信息,排除A项;协约签订后,军阀势力增强,而非中央政府的实力增强,排除B项;材料与德国法西斯无关,排除D项。

8.答案:B

解析:北洋军阀统治16年间,内阁更换46次,阁揆更是达到29人之多,这说明内阁变动频繁,政局不稳,结合所学民国初年的相关史实可知,内阁变动实质上是民主共和与专制独裁两种政治势力博弈的结果,说明其矛盾冲突比较大,故选B项。

9.答案:D

解析:北洋军阀统治时期既有民族工业的发展,也有政治上的动荡,这表明社会转型历程曲折,故选D项;“民族工业较快发展”只是表中“福新面粉公司”的体现,排除A项;材料强调的是旧势力之间的反复斗争,“西学东渐不断深化”与材料主旨不符,排除B项;材料强调重大历史事件,不能直接反映民众生活,排除C项。

10.答案:B

解析:B项正确:

A项 无中生有 “矿业权之获得不以地主自然取得而以申请为先”体现的是北京政府否定矿产为地主私有,而非限制地主投资

C项 主旨不符 政府的主要目的是通过促进矿业发展来振兴工商实业,而非单纯提倡自由经营

D项 主旨不符 降低矿产税率主要是为了吸引投资,促进矿业发展,振兴工商实业,而非解决民生问题

11.答案:C

解析:由数据图表可知,与1894—1908年相比,1908—1920年间我国国内生产的商品年均增长率大幅增加,且超过了进口洋货的增长率,这说明中国民族工业呈现不断发展的趋势,故选C项;数据图中只有进口洋货,并未提到出口商品,所以没法得出贸易逆差局面得到扭转的结论,排除A、D项;题干所述都是增长率,说明进口商品还是不断增加的,所以不能据此得出外国商品输入日益减少的结论,排除B项。

12.答案:A

解析:根据材料关键信息“五四之后,‘新青年’的名号进一步强化。‘新青年’已脱离单纯的杂志意义,发展成为当时社会认可的热点词汇”并结合所学可知,“五四运动”在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义,“新青年”热体现了民族自强发展的时代诉求,故选A项。“新青年”热不能说明“民主共和观念已成为共识”,排除B项;新文化运动开始于1915年,且材料反映的是新文化运动的影响,而非其兴起的背景,排除C项;“五四运动”不仅仅促进了青年的觉醒,更促进了广大人民群众的觉醒,排除D项。

13.答案:C

解析:据材料并结合所学可知,新文化运动中,胡适和陈独秀等人积极提倡使用白话文,将其作为宣传新思想新文化的重要工具,白话刊物“遍于全国”,促使新思想新文化在全国范围内传播,新思潮的社会影响随之扩大,C项正确。民主科学观念仍受到封建旧势力的抵制,并未成为“社会共识”,排除A项;白话文得到推广,并不意味着文言文立即被完全取代,排除B项;近代中国的社会思想解放是一个渐进的过程,“任务完成”表述错误,排除D项。

14.答案:(1)目的:限制袁世凯独裁统治,维护民主共和制度。

结果:袁世凯蔑视和破坏责任内阁制。

(2)特点:将共和制的作风和帝制的作风融为一体。

成因:辛亥革命影响下民主共和观念深入人心;儒家思想影响力根深蒂固;袁世凯掌握着强大的北洋军阀,拥有实力;近代中国资本主义经济发展不充分,民主政治发展十分有限;近代中国民众的民主意识较为淡薄;使古代皇帝的特权大众化;欺骗愚昧无知的选民等(回答出其中3点即可)

解析:(1)直接根据《临时约法》颁布的原因来分析责任内阁制设立的目的;根据材料一中“他对责任内阁制的破坏不是公开否认其原则而是根本蔑视其存在”信息来分析结果。

(2)特点可结合袁世凯祭天和称赞科学来分析;“原因”则需要抓住辛亥革命的影响、时代背景以及袁世凯迷惑的做法来回答。

15.答案:(1)阻止段祺瑞势力的进一步发展;抵制日本在华扩张势力,维护英美在中国的利益;想获得孙中山等人的支持,以壮大自己的声势。

(2)军阀混战加剧,中国政局更为动荡;日美借中国参战之机进一步扩大对华侵略;民族思潮高涨,思想解放运动深入发展,为“五四运动”的爆发奠定了基础。

解析:(1)关于“黎元洪反对参战的原因”,可从府院之间的矛盾、府院背后的帝国主义之间的矛盾以及当时国内政治局势等角度分析。

(2)可从1917—1919年中国国内政治、思想等方面发生的重大事件分析说明。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进