第17课挽救民族危亡的斗争__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 第17课挽救民族危亡的斗争__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 233.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 11:03:06 | ||

图片预览

文档简介

第17课挽救民族危亡的斗争

1.1898年,光绪皇帝颁布科举改革的谕旨,不久因戊戌政变而中断。1901年6月,清政府却下令停止武科举,文科举取消八股,乡会试改用策论,注重实学和实务。这一变化主要是由于( )

A.西学东渐逐渐深入 B.废除科举成为共识

C.统治危机不断加剧 D.学堂选官制度确立

2.戊戌变法中,梁启超对外抱有联英联日的幻想:变法失败后,他流亡日本希望借外力助光绪帝复位;而后,在看清了列强“保全即瓜分”的本质后,他提出依靠国民,实现国家“独立”,让中国真正成为“中国人之中国”。这一变化( )

A.反映了梁启超近代国家思想的形成 B.缓和了中国与外国的矛盾

C.进一步宣传了维新人士的改良主张 D.澄清了思想界的错误认知

3.在康有为70岁寿辰时,梁启超撰写《南海先生七十寿言》一文,文中写道:“戊戌以后之新中国,惟先生实手辟之,今之少年或能讥弹先生,然而导河积石,则孰非闻先生之风而兴者?”作者意在强调康有为( )

A.引领时代发展的潮流 B.开启思想解放的先河

C.致力于推动政治变革 D.冲破了传统思想束缚

4.溥仪的外籍老师庄士敦曾说:康有为与光绪帝最终失败了,这不是因为他们的理想从本质上不合理,或者不可能实现,而是这里存在着一些与个人性格和智力因素无关的原因。对这一言论解释合理的是( )

A.戊戌变法获得了西方舆论的同情 B.维新派的软弱性导致变法失败

C.西方列强试图直接控制中国内政 D.戊戌维新失败具有一定必然性

5.戊戌政变后,保守派官员陈夔龙认为慈禧“并无仇视新法之意,徒以利害切身”。英国人赫德相信改革只是被“拖延”,但不会就此断送。日本驻华公使矢野文雄则将政变视为改革的“渐进”与“激进”路线之争。这反映出当时( )

A.变法革新是大势所趋 B.保守派内部对新法产生分歧

C.变法的条件不够成熟 D.维新派拥有广泛的变法基础

6.百日维新期间,光绪帝以上谕形式所发的变法诏书达数百道之多,涉及人事、文化教育、政治、经济、社会等诸多方面,但是维新派最重视的政治方面的改革方案并不多,真正获得通过并以上谕形式颁布的更少。这表明百日维新( )

A.并未涉及政治领域改革 B.注重变法措施的策略性

C.造成维新阵营内部的分裂 D.深受守旧派势力的掣肘

7.戊戌变法时期及以前文献中“革命”一词的用法,几乎完全是在传统意义上使用的,例如法国大革命。但变法失败后,“革命”一词众多新含义开始出现,例如以诗言志的“诗学革命”、打破不平等的“女界革命”和推翻旧王朝的“排满革命”,其含义均为这些领域发生彻底变化和相应主体在该领域实行根本变革之意。材料旨在说明( )

A.传统“革命”是顺从天道的周期性王朝更替

B.传统意义上的“革命”不适合中国实际情况

C.新“革命”观反映了中国对西方道路的反思

D.资本主义的发展导致了“革命”含义的更新

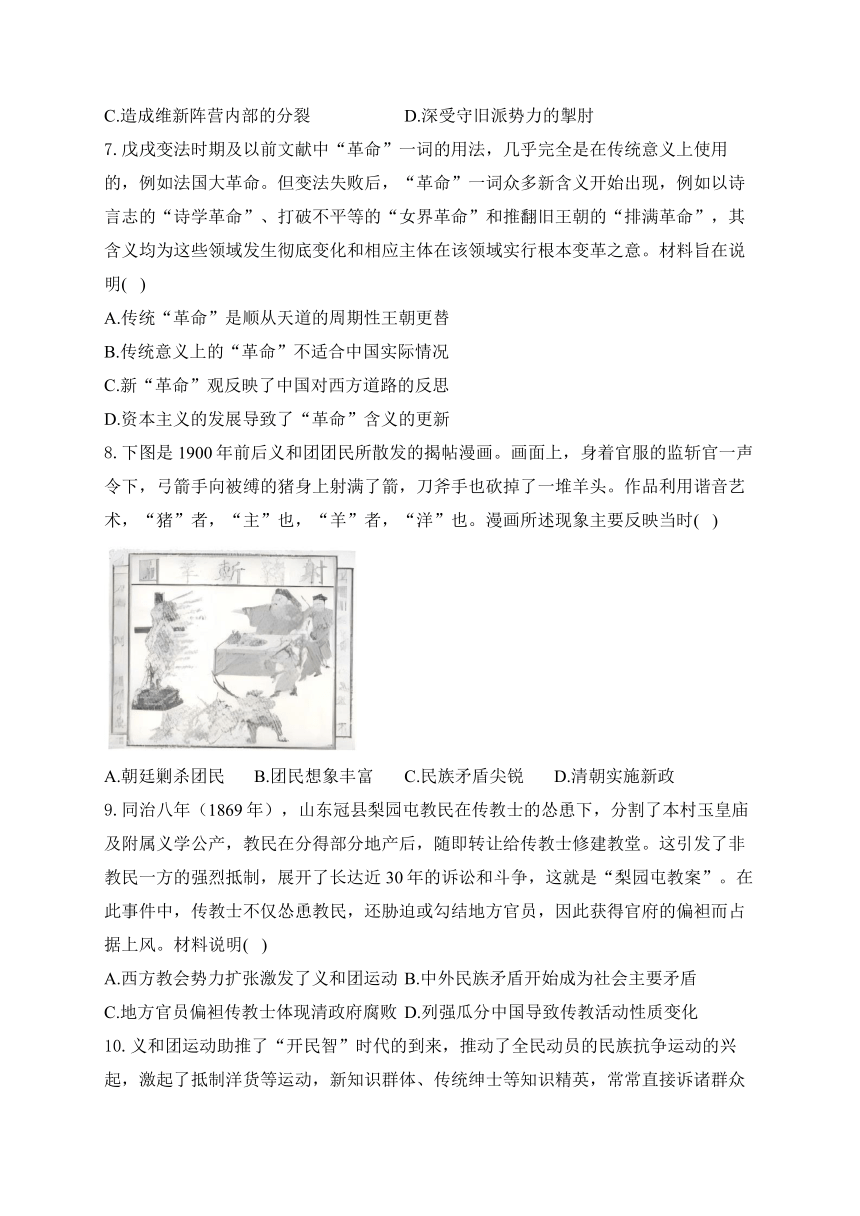

8.下图是1900年前后义和团团民所散发的揭帖漫画。画面上,身着官服的监斩官一声令下,弓箭手向被缚的猪身上射满了箭,刀斧手也砍掉了一堆羊头。作品利用谐音艺术,“猪”者,“主”也,“羊”者,“洋”也。漫画所述现象主要反映当时( )

A.朝廷剿杀团民 B.团民想象丰富 C.民族矛盾尖锐 D.清朝实施新政

9.同治八年(1869年),山东冠县梨园屯教民在传教士的怂恿下,分割了本村玉皇庙及附属义学公产,教民在分得部分地产后,随即转让给传教士修建教堂。这引发了非教民一方的强烈抵制,展开了长达近30年的诉讼和斗争,这就是“梨园屯教案”。在此事件中,传教士不仅怂恿教民,还胁迫或勾结地方官员,因此获得官府的偏袒而占据上风。材料说明( )

A.西方教会势力扩张激发了义和团运动 B.中外民族矛盾开始成为社会主要矛盾

C.地方官员偏袒传教士体现清政府腐败 D.列强瓜分中国导致传教活动性质变化

10.义和团运动助推了“开民智”时代的到来,推动了全民动员的民族抗争运动的兴起,激起了抵制洋货等运动,新知识群体、传统绅士等知识精英,常常直接诉诸群众力量的态度,既体现了“社会启蒙”的成功,也反映了当时“民间社会”势力的茁壮。材料旨在说明( )

A.民族群体意识的觉醒 B.资本主义快速发展

C.反帝爱国运动的兴起 D.民族危机不断加深

11.从三元里抗英到反洋教一直延续到义和团运动,在民族抗争运动中一直充斥着“恭维天朝大统,岂容裂土以与人”的观念;20世纪初的收回利权运动,国人明确提出“财产属于人民,人民属于国家,所有国有、民有者,为名义上之分别,而于事实上究不必强分离”。这一变化反映出当时中国( )

A.殖民化程度进一步加深 B.政治民主化取得重大进步

C.反侵略斗争对象的转变 D.民族国家意识的逐步觉醒

12.孙中山在回顾其革命历程时曾指出,在1895年广州起义时“举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道,咒诅谩骂之声,不绝于耳”,而1900年惠州起义失败后“则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣”。出现这一变化主要是因为( )

A.戊戌变法对民众的思想启蒙 B.民族资本主义初步发展

C.清廷在新政中立宪骗局败露 D.民族危机的进一步加深

13.1902年,顺天乡试借河南贡院举行,山西乡试则与陕西乡试在西安合闱。这一罕见科考现象出现的原因是( )

A.《辛丑条约》签订 B.清政府财政危机严重

C.清末新政的推行 D.新式学堂的广泛建立

14.阅读材料,完成下列要求。

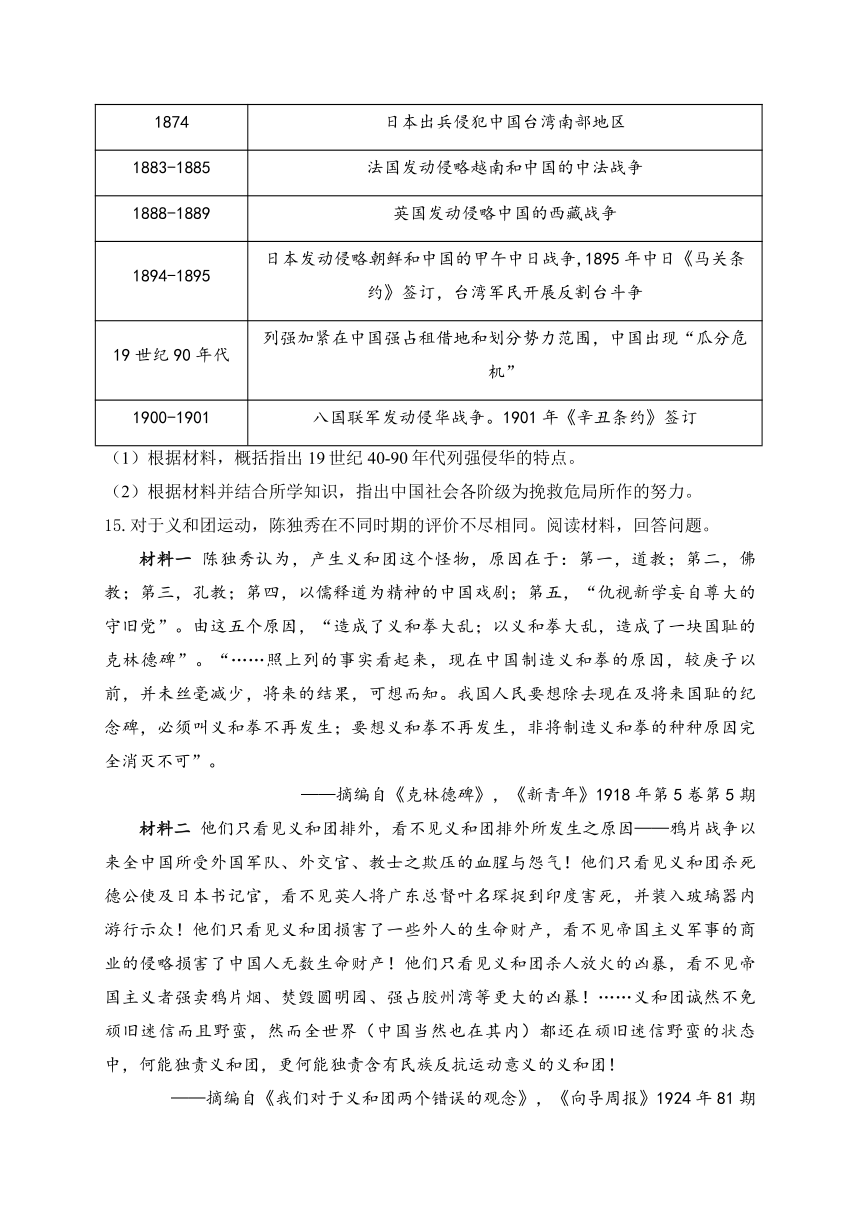

材料:

时间 重大事件

1840-1842 英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等

1856-1860 英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争,清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》

1871 俄国出兵侵占中国伊犁地区

1874 日本出兵侵犯中国台湾南部地区

1883-1885 法国发动侵略越南和中国的中法战争

1888-1889 英国发动侵略中国的西藏战争

1894-1895 日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争,1895年中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争

19世纪90年代 列强加紧在中国强占租借地和划分势力范围,中国出现“瓜分危机”

1900-1901 八国联军发动侵华战争。1901年《辛丑条约》签订

(1)根据材料,概括指出19世纪40-90年代列强侵华的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国社会各阶级为挽救危局所作的努力。

15.对于义和团运动,陈独秀在不同时期的评价不尽相同。阅读材料,回答问题。

材料一 陈独秀认为,产生义和团这个怪物,原因在于:第一,道教;第二,佛教;第三,孔教;第四,以儒释道为精神的中国戏剧;第五,“仇视新学妄自尊大的守旧党”。由这五个原因,“造成了义和拳大乱;以义和拳大乱,造成了一块国耻的克林德碑”。“……照上列的事实看起来,现在中国制造义和拳的原因,较庚子以前,并未丝毫减少,将来的结果,可想而知。我国人民要想除去现在及将来国耻的纪念碑,必须叫义和拳不再发生;要想义和拳不再发生,非将制造义和拳的种种原因完全消灭不可”。

——摘编自《克林德碑》,《新青年》1918年第5卷第5期

材料二 他们只看见义和团排外,看不见义和团排外所发生之原因——鸦片战争以来全中国所受外国军队、外交官、教士之欺压的血腥与怨气!他们只看见义和团杀死德公使及日本书记官,看不见英人将广东总督叶名琛捉到印度害死,并装入玻璃器内游行示众!他们只看见义和团损害了一些外人的生命财产,看不见帝国主义军事的商业的侵略损害了中国人无数生命财产!他们只看见义和团杀人放火的凶暴,看不见帝国主义者强卖鸦片烟、焚毁圆明园、强占胶州湾等更大的凶暴!……义和团诚然不免顽旧迷信而且野蛮,然而全世界(中国当然也在其内)都还在顽旧迷信野蛮的状态中,何能独责义和团,更何能独责含有民族反抗运动意义的义和团!

——摘编自《我们对于义和团两个错误的观念》,《向导周报》1924年81期

(1)根据材料一并结合所学知识,评析此时陈独秀对义和团运动的认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出此时陈独秀对义和团运动的认识并分析原因。

答案以及解析

1.答案:C

解析:据材料信息和所学知识可知,晚清时期随着西学传播和洋务运动的开展,科举制度受到很大冲击,八国联军侵华后,清政府为挽救统治危机,实行新政,故选C项;西学东渐属于外因,排除A项;材料涉及的是清政府对科举制度的改革,而不是废除,排除B项;1904年,学堂选官制度正式确立,排除D项。

2.答案:A

解析:梁启超逐渐看清列强的本质,并提出依靠国民实现国家独立,反映了梁启超近代国家思想的形成,A项正确;梁启超主张依靠国民进行斗争,不会缓和中国与外国的矛盾,排除B项;材料强调国家独立,不是宣传改良主张,排除C项;材料没有涉及思想界的认知,排除D项。

3.答案:B

解析:梁启超强调康有为开启中国之新风气,促进了思想解放,B项正确。康有为后来成为保皇派,思想趋于保守,排除A项;材料没有涉及康有为致力于推动政治变革的相关内容,排除C项;康有为并未冲破传统思想的束缚,排除D项。

4.答案:D

解析:从材料言论可以看出,溥仪的外籍老师庄士敦,对于康有为和光绪皇帝的改革颇为认可,认为他们的理想从本质上是合理的,但他同时也指出了其改革失败与个人性格与智力因素无关,言下之意是与当时维新派所处的社会环境、当时的社会制度等因素有关,即在他看来戊戌维新失败有一定的必然性,故D项正确,排除B项。A项表述不符合史实,排除;C项表述与材料主旨不符,排除。

5.答案:A

解析:据材料“并无仇视新法之意,徒以利害切身”“英国人赫德相信改革只是被‘拖延’,但不会就此断送。日本驻华公使矢野文雄则将政变视为改革的‘渐进’与‘激进’路线之争”可知,国内官员及国外政客都认为戊戌政变只是权力争夺和改革方式分歧导致的,但中国的变法革新是时代的大趋势,故选A项。

6.答案:D

解析:由题干可知,百日维新期间光绪皇帝以上谕形式所发的变法诏书中,真正涉及政治改革的很少,而真正获得通过并颁布的就更少,这主要是由于戊戌变法受到了守旧派势力的掣肘,故选D项;由题干中的“维新派最重视的政治方面的改革方案并不多”可知,改革涉及了政治领域内容,排除A项;真正涉及政治改革的方案并不多,但是真正获得通过并颁布上谕的更少,说明改革受到了守旧势力的反对和阻挠,并不是因为维新派变法活动具有策略性,排除B项;从题干信息看,维新派是作为一个整体出现的,不能得出维新阵营内部发生分裂的结论,排除C项。

7.答案:C

解析:传统意义上的革命是动荡、破坏的同义词,新“革命”的含义是社会各领域发生彻底变化或实行根本变革,超越了政治领域,反映了中国对西方道路的反思,C项正确;材料强调的是“革命”含义的新变化,而不是传统“革命”,排除A项;材料重点论述“革命”含义的变化,并非强调“革命”旧含义与现实的关系,排除B项;材料强调了“革命”含义的更新,但并未分析其原因,排除D项。

8.答案:C

解析:据材料可知,“猪”代指天主,“羊”代指洋人,漫画《射猪斩羊图》反映出当时社会上的仇洋排外情绪,说明当时民族矛盾尖锐,故选C项;材料没有体现清政府对待义和团运动的态度,排除A项;B项没有结合“1900年前后”的时代背景领会此漫画的深意,排除;清朝实施新政是在1901年初,排除D项。

9.答案:A

解析:据题干中的信息可得,西方传教士与地方官员的勾结激化了民众与西方列强之间的民教冲突,最终引发了义和团运动,故选A项。中外民族矛盾开始成为社会主要矛盾的标志是鸦片战争,排除B项;地方官员偏袒传教士只是题干中的部分信息, C项属于以偏概全,排除;列强瓜分中国并未导致传教活动的性质发生变化,D项不符合史实,排除。

10.答案:A

解析:据材料“义和团运动助推了‘开民智’时代的到来……新知识群体、传统绅士等知识精英”可知,材料旨在说明民族群体意识的觉醒,故选A项。材料未涉及“资本主义快速发展”的信息,排除B项;“兴起”不符合材料主旨和史实,排除C项;“民族危机加深”不符合材料主旨,排除D项。

11.答案:D

解析:据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料和所学知识可知,20世纪初,中国原来在抗争中的天朝大统观念转化为重视国民权利的思想,表明人们开始认识到国家与人民的关系,意识到国家利益与人民利益紧密相连,民族国家意识逐步觉醒,D项正确;1901年《辛丑条约》签订,中国完全沦为半殖民地,材料主要体现的是中国人民在不同时期抗争观念的变化,与殖民化程度无关,排除A项;政治民主化主要涉及政治制度的变革、民主权利的扩大等方面,材料中主要围绕民族抗争观念展开,未提及政治民主化取得重大进步的相关信息,排除B项;从三元里抗英到义和团运动再到收回利权运动,反侵略斗争对象始终是列强等外部侵略势力,并没有发生转变,排除C项。故选D项。

12.答案:D

解析:由材料“咒诅谩骂之声不绝于耳”“恨其事之不成矣”可知随着民族危机的加深,革命形势的发展,民众对于革命志士的态度由咒诅谩骂到支持,故选D项;戊戌变法主张进行政治变革而非暴力革命,排除A项;民族资本主义经济的发展是资产阶级革命派崛起壮大的根本原因而非主要原因,排除B项;皇族内阁的成立,标志着清廷在新政中的立宪骗局败露,排除C项。

13.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据设问词可知是原因题。时空是1902年(中国)。据材料“顺天乡试借河南贡院举行,山西乡试则与陕西乡试在西安合闱”,结合所学知识可知《辛丑条约》中明确规定“拳匪滋事杀害凌虐各国人民之城镇”,停止文武各等考试五年以示“惩儆”,所以才会出现这种罕见的科考现象,A项正确;此科考现象与清政府的财政危机无关,《辛丑条约》中的巨额赔款加重了清政府财政危机,排除B项;清末新政的教育措施是废科举,办学堂,派留学,与材料无关,排除C项;清末新政期间,新式学堂开始大量建立起来,我国近现代学校体系逐步建立起来,与材料无关,排除D项。故选A项。

14.答案:(1)特点:以战争为主要手段;战后强迫签订不平等条约;侵略国家日益增多;侵略区域多在边疆和沿长江地区。

(2)努力:地主阶级:洋务运动;农民阶级:太平天国运动、义和团运动;资产阶级:戊戌变法、辛亥革命。

解析:(1)“特点”,根据材料信息“英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等一系列不平等条约。英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争。清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》。俄国出兵侵占中国伊犁地区。日本出兵侵犯中国台湾南部地区。法国发动侵略越南和中国的中法战争。英国发动侵略中国的西藏战争。日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争。1895年,中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争”概括得出:以战争为主要手段、战后强迫签订不平等条约、侵略国家日益增多、侵略区域多在边疆和沿长江地区等。

(2)“努力”,根据材料并结合所学知识从地主阶级发动洋务运动;农民阶级发动太平天国运动、义和团运动;资产阶级发动戊戌变法、辛亥革命等角度说明。

15.答案:(1)认识:陈独秀认为义和团是封建传统文化的产物,造成中国困难的原因是义和团运动,没有认识到义和团运动反对外来侵略的作用。

评价:不足:对帝国主义侵略与义和团出现的认识因果倒置,忽略了帝国主义侵略、民族危机空前严重这一重要的外部原因。

积极:1918年,正处于新文化运动时期,陈独秀否定义和团运动实质是借对中国的传统文化的批判,弘扬西方文化,改变国民愚昧落后思想。

(2)认识:比较全面地认识义和团运动,不否认义和团运动具有排外、野蛮迷信的同时,更侧重赞扬义和团运动具有的民族反抗积极意义。

原因:1924年,国共合作实现,“打倒列强,除军阀”是时代强音。陈独秀是中共的主要领导人,党的最低纲领将“推翻国际帝国主义的压迫”作为最重要任务之一。国民大革命急需义和团运动反对帝国主义斗争精神的鼓舞。

解析:(1)第一小问认识,根据材料并结合所学可知,陈独秀分析了义和团运动产生的原因,他认为义和团运动是封建传统文化的产物,此运动造成了中国的困难,但没有认识到义和团运动反对外来侵略的重要作用。第二小问评析,要从积极和消极两个角度评价。

(2)第一小问认识,根据材料“他们只看见义和团排外,看不见义和团排外所以发生之原因……义和团诚然不免顽旧、迷信而且野蛮,然而全世界(中国当然也在其内)都还在顽旧、迷信、野蛮的状态中,何能独责义和团,更何能独责含有民族反抗运动意义的义和团”,可得出比较全面地认识义和团运动,不否认义和团运动具有排外、野蛮、迷信的同时,更侧重赞扬义和团运动具有的民族抗争精神。第二小问原因,根据材料“《我们对于义和团两个错误的观念》,《向导周报》1924年81期”并结合20世纪20年代的时代大背景,可以从国共合作的实现、国民大革命运动的开始需要反帝爱国精神的鼓舞角度思考。

1.1898年,光绪皇帝颁布科举改革的谕旨,不久因戊戌政变而中断。1901年6月,清政府却下令停止武科举,文科举取消八股,乡会试改用策论,注重实学和实务。这一变化主要是由于( )

A.西学东渐逐渐深入 B.废除科举成为共识

C.统治危机不断加剧 D.学堂选官制度确立

2.戊戌变法中,梁启超对外抱有联英联日的幻想:变法失败后,他流亡日本希望借外力助光绪帝复位;而后,在看清了列强“保全即瓜分”的本质后,他提出依靠国民,实现国家“独立”,让中国真正成为“中国人之中国”。这一变化( )

A.反映了梁启超近代国家思想的形成 B.缓和了中国与外国的矛盾

C.进一步宣传了维新人士的改良主张 D.澄清了思想界的错误认知

3.在康有为70岁寿辰时,梁启超撰写《南海先生七十寿言》一文,文中写道:“戊戌以后之新中国,惟先生实手辟之,今之少年或能讥弹先生,然而导河积石,则孰非闻先生之风而兴者?”作者意在强调康有为( )

A.引领时代发展的潮流 B.开启思想解放的先河

C.致力于推动政治变革 D.冲破了传统思想束缚

4.溥仪的外籍老师庄士敦曾说:康有为与光绪帝最终失败了,这不是因为他们的理想从本质上不合理,或者不可能实现,而是这里存在着一些与个人性格和智力因素无关的原因。对这一言论解释合理的是( )

A.戊戌变法获得了西方舆论的同情 B.维新派的软弱性导致变法失败

C.西方列强试图直接控制中国内政 D.戊戌维新失败具有一定必然性

5.戊戌政变后,保守派官员陈夔龙认为慈禧“并无仇视新法之意,徒以利害切身”。英国人赫德相信改革只是被“拖延”,但不会就此断送。日本驻华公使矢野文雄则将政变视为改革的“渐进”与“激进”路线之争。这反映出当时( )

A.变法革新是大势所趋 B.保守派内部对新法产生分歧

C.变法的条件不够成熟 D.维新派拥有广泛的变法基础

6.百日维新期间,光绪帝以上谕形式所发的变法诏书达数百道之多,涉及人事、文化教育、政治、经济、社会等诸多方面,但是维新派最重视的政治方面的改革方案并不多,真正获得通过并以上谕形式颁布的更少。这表明百日维新( )

A.并未涉及政治领域改革 B.注重变法措施的策略性

C.造成维新阵营内部的分裂 D.深受守旧派势力的掣肘

7.戊戌变法时期及以前文献中“革命”一词的用法,几乎完全是在传统意义上使用的,例如法国大革命。但变法失败后,“革命”一词众多新含义开始出现,例如以诗言志的“诗学革命”、打破不平等的“女界革命”和推翻旧王朝的“排满革命”,其含义均为这些领域发生彻底变化和相应主体在该领域实行根本变革之意。材料旨在说明( )

A.传统“革命”是顺从天道的周期性王朝更替

B.传统意义上的“革命”不适合中国实际情况

C.新“革命”观反映了中国对西方道路的反思

D.资本主义的发展导致了“革命”含义的更新

8.下图是1900年前后义和团团民所散发的揭帖漫画。画面上,身着官服的监斩官一声令下,弓箭手向被缚的猪身上射满了箭,刀斧手也砍掉了一堆羊头。作品利用谐音艺术,“猪”者,“主”也,“羊”者,“洋”也。漫画所述现象主要反映当时( )

A.朝廷剿杀团民 B.团民想象丰富 C.民族矛盾尖锐 D.清朝实施新政

9.同治八年(1869年),山东冠县梨园屯教民在传教士的怂恿下,分割了本村玉皇庙及附属义学公产,教民在分得部分地产后,随即转让给传教士修建教堂。这引发了非教民一方的强烈抵制,展开了长达近30年的诉讼和斗争,这就是“梨园屯教案”。在此事件中,传教士不仅怂恿教民,还胁迫或勾结地方官员,因此获得官府的偏袒而占据上风。材料说明( )

A.西方教会势力扩张激发了义和团运动 B.中外民族矛盾开始成为社会主要矛盾

C.地方官员偏袒传教士体现清政府腐败 D.列强瓜分中国导致传教活动性质变化

10.义和团运动助推了“开民智”时代的到来,推动了全民动员的民族抗争运动的兴起,激起了抵制洋货等运动,新知识群体、传统绅士等知识精英,常常直接诉诸群众力量的态度,既体现了“社会启蒙”的成功,也反映了当时“民间社会”势力的茁壮。材料旨在说明( )

A.民族群体意识的觉醒 B.资本主义快速发展

C.反帝爱国运动的兴起 D.民族危机不断加深

11.从三元里抗英到反洋教一直延续到义和团运动,在民族抗争运动中一直充斥着“恭维天朝大统,岂容裂土以与人”的观念;20世纪初的收回利权运动,国人明确提出“财产属于人民,人民属于国家,所有国有、民有者,为名义上之分别,而于事实上究不必强分离”。这一变化反映出当时中国( )

A.殖民化程度进一步加深 B.政治民主化取得重大进步

C.反侵略斗争对象的转变 D.民族国家意识的逐步觉醒

12.孙中山在回顾其革命历程时曾指出,在1895年广州起义时“举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道,咒诅谩骂之声,不绝于耳”,而1900年惠州起义失败后“则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣”。出现这一变化主要是因为( )

A.戊戌变法对民众的思想启蒙 B.民族资本主义初步发展

C.清廷在新政中立宪骗局败露 D.民族危机的进一步加深

13.1902年,顺天乡试借河南贡院举行,山西乡试则与陕西乡试在西安合闱。这一罕见科考现象出现的原因是( )

A.《辛丑条约》签订 B.清政府财政危机严重

C.清末新政的推行 D.新式学堂的广泛建立

14.阅读材料,完成下列要求。

材料:

时间 重大事件

1840-1842 英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等

1856-1860 英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争,清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》

1871 俄国出兵侵占中国伊犁地区

1874 日本出兵侵犯中国台湾南部地区

1883-1885 法国发动侵略越南和中国的中法战争

1888-1889 英国发动侵略中国的西藏战争

1894-1895 日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争,1895年中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争

19世纪90年代 列强加紧在中国强占租借地和划分势力范围,中国出现“瓜分危机”

1900-1901 八国联军发动侵华战争。1901年《辛丑条约》签订

(1)根据材料,概括指出19世纪40-90年代列强侵华的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国社会各阶级为挽救危局所作的努力。

15.对于义和团运动,陈独秀在不同时期的评价不尽相同。阅读材料,回答问题。

材料一 陈独秀认为,产生义和团这个怪物,原因在于:第一,道教;第二,佛教;第三,孔教;第四,以儒释道为精神的中国戏剧;第五,“仇视新学妄自尊大的守旧党”。由这五个原因,“造成了义和拳大乱;以义和拳大乱,造成了一块国耻的克林德碑”。“……照上列的事实看起来,现在中国制造义和拳的原因,较庚子以前,并未丝毫减少,将来的结果,可想而知。我国人民要想除去现在及将来国耻的纪念碑,必须叫义和拳不再发生;要想义和拳不再发生,非将制造义和拳的种种原因完全消灭不可”。

——摘编自《克林德碑》,《新青年》1918年第5卷第5期

材料二 他们只看见义和团排外,看不见义和团排外所发生之原因——鸦片战争以来全中国所受外国军队、外交官、教士之欺压的血腥与怨气!他们只看见义和团杀死德公使及日本书记官,看不见英人将广东总督叶名琛捉到印度害死,并装入玻璃器内游行示众!他们只看见义和团损害了一些外人的生命财产,看不见帝国主义军事的商业的侵略损害了中国人无数生命财产!他们只看见义和团杀人放火的凶暴,看不见帝国主义者强卖鸦片烟、焚毁圆明园、强占胶州湾等更大的凶暴!……义和团诚然不免顽旧迷信而且野蛮,然而全世界(中国当然也在其内)都还在顽旧迷信野蛮的状态中,何能独责义和团,更何能独责含有民族反抗运动意义的义和团!

——摘编自《我们对于义和团两个错误的观念》,《向导周报》1924年81期

(1)根据材料一并结合所学知识,评析此时陈独秀对义和团运动的认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出此时陈独秀对义和团运动的认识并分析原因。

答案以及解析

1.答案:C

解析:据材料信息和所学知识可知,晚清时期随着西学传播和洋务运动的开展,科举制度受到很大冲击,八国联军侵华后,清政府为挽救统治危机,实行新政,故选C项;西学东渐属于外因,排除A项;材料涉及的是清政府对科举制度的改革,而不是废除,排除B项;1904年,学堂选官制度正式确立,排除D项。

2.答案:A

解析:梁启超逐渐看清列强的本质,并提出依靠国民实现国家独立,反映了梁启超近代国家思想的形成,A项正确;梁启超主张依靠国民进行斗争,不会缓和中国与外国的矛盾,排除B项;材料强调国家独立,不是宣传改良主张,排除C项;材料没有涉及思想界的认知,排除D项。

3.答案:B

解析:梁启超强调康有为开启中国之新风气,促进了思想解放,B项正确。康有为后来成为保皇派,思想趋于保守,排除A项;材料没有涉及康有为致力于推动政治变革的相关内容,排除C项;康有为并未冲破传统思想的束缚,排除D项。

4.答案:D

解析:从材料言论可以看出,溥仪的外籍老师庄士敦,对于康有为和光绪皇帝的改革颇为认可,认为他们的理想从本质上是合理的,但他同时也指出了其改革失败与个人性格与智力因素无关,言下之意是与当时维新派所处的社会环境、当时的社会制度等因素有关,即在他看来戊戌维新失败有一定的必然性,故D项正确,排除B项。A项表述不符合史实,排除;C项表述与材料主旨不符,排除。

5.答案:A

解析:据材料“并无仇视新法之意,徒以利害切身”“英国人赫德相信改革只是被‘拖延’,但不会就此断送。日本驻华公使矢野文雄则将政变视为改革的‘渐进’与‘激进’路线之争”可知,国内官员及国外政客都认为戊戌政变只是权力争夺和改革方式分歧导致的,但中国的变法革新是时代的大趋势,故选A项。

6.答案:D

解析:由题干可知,百日维新期间光绪皇帝以上谕形式所发的变法诏书中,真正涉及政治改革的很少,而真正获得通过并颁布的就更少,这主要是由于戊戌变法受到了守旧派势力的掣肘,故选D项;由题干中的“维新派最重视的政治方面的改革方案并不多”可知,改革涉及了政治领域内容,排除A项;真正涉及政治改革的方案并不多,但是真正获得通过并颁布上谕的更少,说明改革受到了守旧势力的反对和阻挠,并不是因为维新派变法活动具有策略性,排除B项;从题干信息看,维新派是作为一个整体出现的,不能得出维新阵营内部发生分裂的结论,排除C项。

7.答案:C

解析:传统意义上的革命是动荡、破坏的同义词,新“革命”的含义是社会各领域发生彻底变化或实行根本变革,超越了政治领域,反映了中国对西方道路的反思,C项正确;材料强调的是“革命”含义的新变化,而不是传统“革命”,排除A项;材料重点论述“革命”含义的变化,并非强调“革命”旧含义与现实的关系,排除B项;材料强调了“革命”含义的更新,但并未分析其原因,排除D项。

8.答案:C

解析:据材料可知,“猪”代指天主,“羊”代指洋人,漫画《射猪斩羊图》反映出当时社会上的仇洋排外情绪,说明当时民族矛盾尖锐,故选C项;材料没有体现清政府对待义和团运动的态度,排除A项;B项没有结合“1900年前后”的时代背景领会此漫画的深意,排除;清朝实施新政是在1901年初,排除D项。

9.答案:A

解析:据题干中的信息可得,西方传教士与地方官员的勾结激化了民众与西方列强之间的民教冲突,最终引发了义和团运动,故选A项。中外民族矛盾开始成为社会主要矛盾的标志是鸦片战争,排除B项;地方官员偏袒传教士只是题干中的部分信息, C项属于以偏概全,排除;列强瓜分中国并未导致传教活动的性质发生变化,D项不符合史实,排除。

10.答案:A

解析:据材料“义和团运动助推了‘开民智’时代的到来……新知识群体、传统绅士等知识精英”可知,材料旨在说明民族群体意识的觉醒,故选A项。材料未涉及“资本主义快速发展”的信息,排除B项;“兴起”不符合材料主旨和史实,排除C项;“民族危机加深”不符合材料主旨,排除D项。

11.答案:D

解析:据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料和所学知识可知,20世纪初,中国原来在抗争中的天朝大统观念转化为重视国民权利的思想,表明人们开始认识到国家与人民的关系,意识到国家利益与人民利益紧密相连,民族国家意识逐步觉醒,D项正确;1901年《辛丑条约》签订,中国完全沦为半殖民地,材料主要体现的是中国人民在不同时期抗争观念的变化,与殖民化程度无关,排除A项;政治民主化主要涉及政治制度的变革、民主权利的扩大等方面,材料中主要围绕民族抗争观念展开,未提及政治民主化取得重大进步的相关信息,排除B项;从三元里抗英到义和团运动再到收回利权运动,反侵略斗争对象始终是列强等外部侵略势力,并没有发生转变,排除C项。故选D项。

12.答案:D

解析:由材料“咒诅谩骂之声不绝于耳”“恨其事之不成矣”可知随着民族危机的加深,革命形势的发展,民众对于革命志士的态度由咒诅谩骂到支持,故选D项;戊戌变法主张进行政治变革而非暴力革命,排除A项;民族资本主义经济的发展是资产阶级革命派崛起壮大的根本原因而非主要原因,排除B项;皇族内阁的成立,标志着清廷在新政中的立宪骗局败露,排除C项。

13.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据设问词可知是原因题。时空是1902年(中国)。据材料“顺天乡试借河南贡院举行,山西乡试则与陕西乡试在西安合闱”,结合所学知识可知《辛丑条约》中明确规定“拳匪滋事杀害凌虐各国人民之城镇”,停止文武各等考试五年以示“惩儆”,所以才会出现这种罕见的科考现象,A项正确;此科考现象与清政府的财政危机无关,《辛丑条约》中的巨额赔款加重了清政府财政危机,排除B项;清末新政的教育措施是废科举,办学堂,派留学,与材料无关,排除C项;清末新政期间,新式学堂开始大量建立起来,我国近现代学校体系逐步建立起来,与材料无关,排除D项。故选A项。

14.答案:(1)特点:以战争为主要手段;战后强迫签订不平等条约;侵略国家日益增多;侵略区域多在边疆和沿长江地区。

(2)努力:地主阶级:洋务运动;农民阶级:太平天国运动、义和团运动;资产阶级:戊戌变法、辛亥革命。

解析:(1)“特点”,根据材料信息“英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等一系列不平等条约。英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争。清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》。俄国出兵侵占中国伊犁地区。日本出兵侵犯中国台湾南部地区。法国发动侵略越南和中国的中法战争。英国发动侵略中国的西藏战争。日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争。1895年,中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争”概括得出:以战争为主要手段、战后强迫签订不平等条约、侵略国家日益增多、侵略区域多在边疆和沿长江地区等。

(2)“努力”,根据材料并结合所学知识从地主阶级发动洋务运动;农民阶级发动太平天国运动、义和团运动;资产阶级发动戊戌变法、辛亥革命等角度说明。

15.答案:(1)认识:陈独秀认为义和团是封建传统文化的产物,造成中国困难的原因是义和团运动,没有认识到义和团运动反对外来侵略的作用。

评价:不足:对帝国主义侵略与义和团出现的认识因果倒置,忽略了帝国主义侵略、民族危机空前严重这一重要的外部原因。

积极:1918年,正处于新文化运动时期,陈独秀否定义和团运动实质是借对中国的传统文化的批判,弘扬西方文化,改变国民愚昧落后思想。

(2)认识:比较全面地认识义和团运动,不否认义和团运动具有排外、野蛮迷信的同时,更侧重赞扬义和团运动具有的民族反抗积极意义。

原因:1924年,国共合作实现,“打倒列强,除军阀”是时代强音。陈独秀是中共的主要领导人,党的最低纲领将“推翻国际帝国主义的压迫”作为最重要任务之一。国民大革命急需义和团运动反对帝国主义斗争精神的鼓舞。

解析:(1)第一小问认识,根据材料并结合所学可知,陈独秀分析了义和团运动产生的原因,他认为义和团运动是封建传统文化的产物,此运动造成了中国的困难,但没有认识到义和团运动反对外来侵略的重要作用。第二小问评析,要从积极和消极两个角度评价。

(2)第一小问认识,根据材料“他们只看见义和团排外,看不见义和团排外所以发生之原因……义和团诚然不免顽旧、迷信而且野蛮,然而全世界(中国当然也在其内)都还在顽旧、迷信、野蛮的状态中,何能独责义和团,更何能独责含有民族反抗运动意义的义和团”,可得出比较全面地认识义和团运动,不否认义和团运动具有排外、野蛮、迷信的同时,更侧重赞扬义和团运动具有的民族抗争精神。第二小问原因,根据材料“《我们对于义和团两个错误的观念》,《向导周报》1924年81期”并结合20世纪20年代的时代大背景,可以从国共合作的实现、国民大革命运动的开始需要反帝爱国精神的鼓舞角度思考。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进