第16课国家出路的探索与列强侵略的加剧__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 第16课国家出路的探索与列强侵略的加剧__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 528.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 11:03:15 | ||

图片预览

文档简介

第16课国家出路的探索与列强侵略的加剧

1.1860年,面对内外交困的时局,清廷上下一致要求“速为议抚”,权臣桂良主张将原本用于筹备海防的费用“移而为抚局赔偿之用”。方针既定,原本北上京津地区勤王的“御夷”之兵纷纷被要求原地不动或折回“剿逆”防地。据此可知( )

A.洋务派主张遭顽固派抵制 B.太平天国将面临更大压力

C.中国面临列强瓜分的狂潮 D.民间舆论左右政府的决策

2.洪仁玕认为立法的目的是挽救世道人心,法治是手段,德治(纲常伦纪,教养大典)才是目的。并提出“教法兼行”将教育和立法结合起来,而不是单纯倚仗于法。教虽以西学西艺为手段,但“教法兼行”的思想源于儒家。据此可知,洪仁玕的思想主张( )

A.反映农民阶级的利益主张 B.体现建设法治国家的理想

C.具有中西合璧的时代特征 D.无法跳出礼法结合的藩篱

3.被誉为“中国留学生之父”的容闳评价太平天国运动:“太平军一役……其可称为良好结果者惟有一事,即天假此役,以破中国顽固积习,使全国人民皆由梦中警觉,而有新国家之思想。”文中的“新国家之思想”( )

A.催生了中国思想解放的潮流 B.体现了国家治理方略的探索

C.突破了中体西用的指导思想 D.充分调动了农民革命积极性

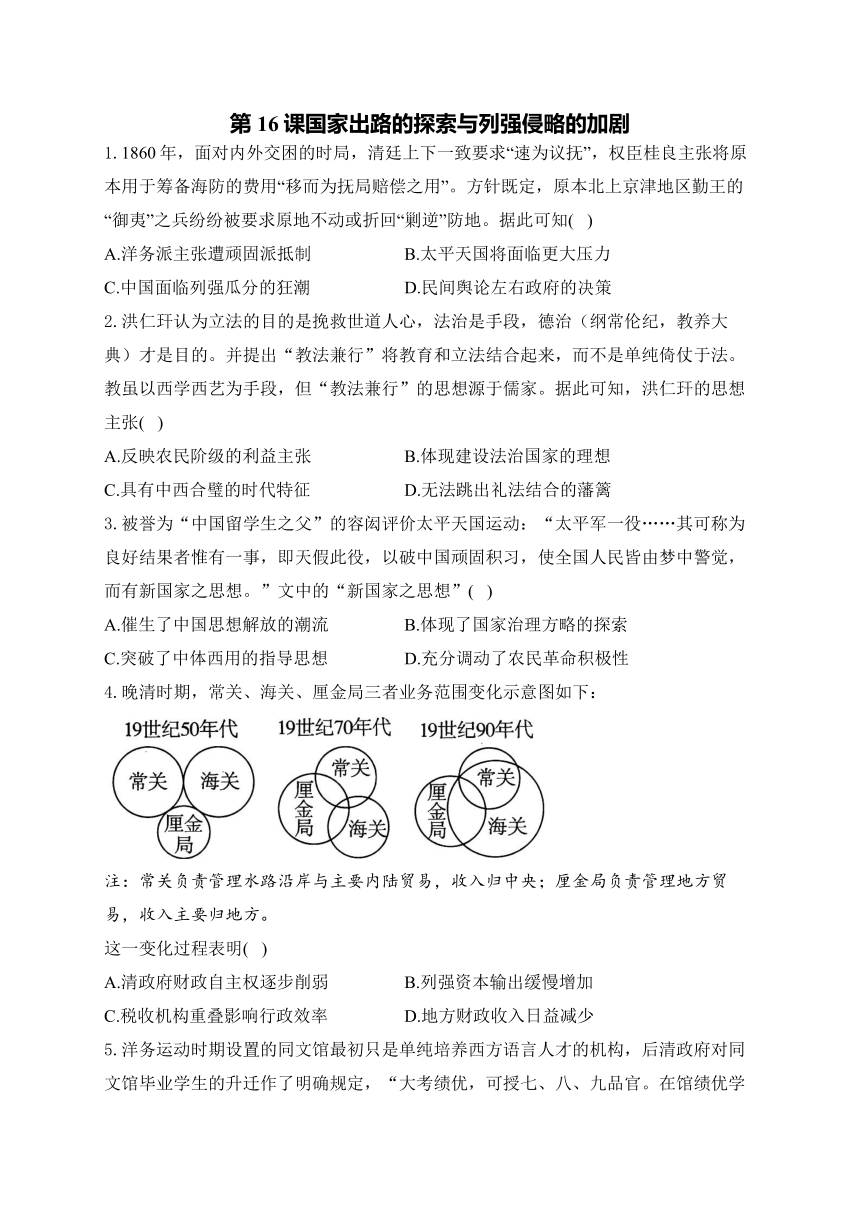

4.晚清时期,常关、海关、厘金局三者业务范围变化示意图如下:

注:常关负责管理水路沿岸与主要内陆贸易,收入归中央;厘金局负责管理地方贸易,收入主要归地方。

这一变化过程表明( )

A.清政府财政自主权逐步削弱 B.列强资本输出缓慢增加

C.税收机构重叠影响行政效率 D.地方财政收入日益减少

5.洋务运动时期设置的同文馆最初只是单纯培养西方语言人才的机构,后清政府对同文馆毕业学生的升迁作了明确规定,“大考绩优,可授七、八、九品官。在馆绩优学生,或有随时派充总署翻译,或赴有关衙门差委”。这反映出此时( )

A.近代选官制度得以建立 B.统治集团内部矛盾消弭

C.科举没落引发士人转型 D.时局变化推动观念革新

6.汉阳铁厂拟建之初,湖广总督张之洞将创办经费最初定为246万余两,到建成时,实际支出500万两左右。在不明铁矿性质的情况下,张之洞购入属酸法炼钢的英国贝色麻炉,所炼钢料不符合铁路钢轨的要求,钢铁生产陷入困境,汉阳铁厂后于1896年走上官督商办的道路。这说明( )

A.汉阳铁厂初期面临资金问题 B.西方列强阻碍汉阳铁厂的发展

C.汉阳铁厂的创办具有探索性 D.汉阳铁厂创新了企业融资手段

7.19世纪60—90年代,清政府教育改革着眼于创办语言、军事技术类型的新式学堂,而19世纪90年代以后,教育改革重点在改革科举制度、建立教育行政机构、广设新式学堂。出现这一转变的主要原因是( )

A.西学的影响力逐渐扩大 B.维新派的大力推动

C.民族资本主义力量发展 D.民族危机日益加深

8.掌握地方军政实权的洋务派督抚支持兴办近代企业,但他们关注的往往是本地区的矿山开采和工业建设。洋务民用企业转归商办后,企业家更多地考虑的是经济效益,总是在原料丰富、交通便利、市场广阔的地区投资设厂。由此可见,洋务企业经营机制的转变( )

A.促进了工矿企业的合理发展 B.满足了洋务运动的发展需求

C.突破了中体西用思想的限制 D.抑制了西方列强的经济侵略

9.李鸿章奏设轮船招商局时,设计的体制是:“由官总其大纲,察其利病,而听该商董等自立条议,悦服众商”,自行经营,自负盈亏。后来又说:轮船招商局“有裨国计民生,故须官为扶持,并酌借官帑以助商力之不足”。据此可知,轮船招商局的创办( )

A.革除了洋务企业弊端

B.有助于引导传统商业资本转向近代企业

C.传播了西方科学技术

D.致力于民族资本主义对海外市场的扩张

10.下表为部分洋务官员的简介。这反映出洋务运动( )

人物 简介

朱其昂 上海轮船招商局的创办者和初期主要的主持者,创办中国北方最早的民族资本主义企业——天津贻来牟机器磨坊。

郑观应 先后担任过上海轮船招商局、汉阳铁厂总办,其著作《盛世危言》,主张改良社会,是一个全面系统地学习西方社会的纲领。

A.从根本上改变了社会结构 B.注重培养资本主义人才

C.经济近代化进程的曲折性 D.孕育了革新社会的力量

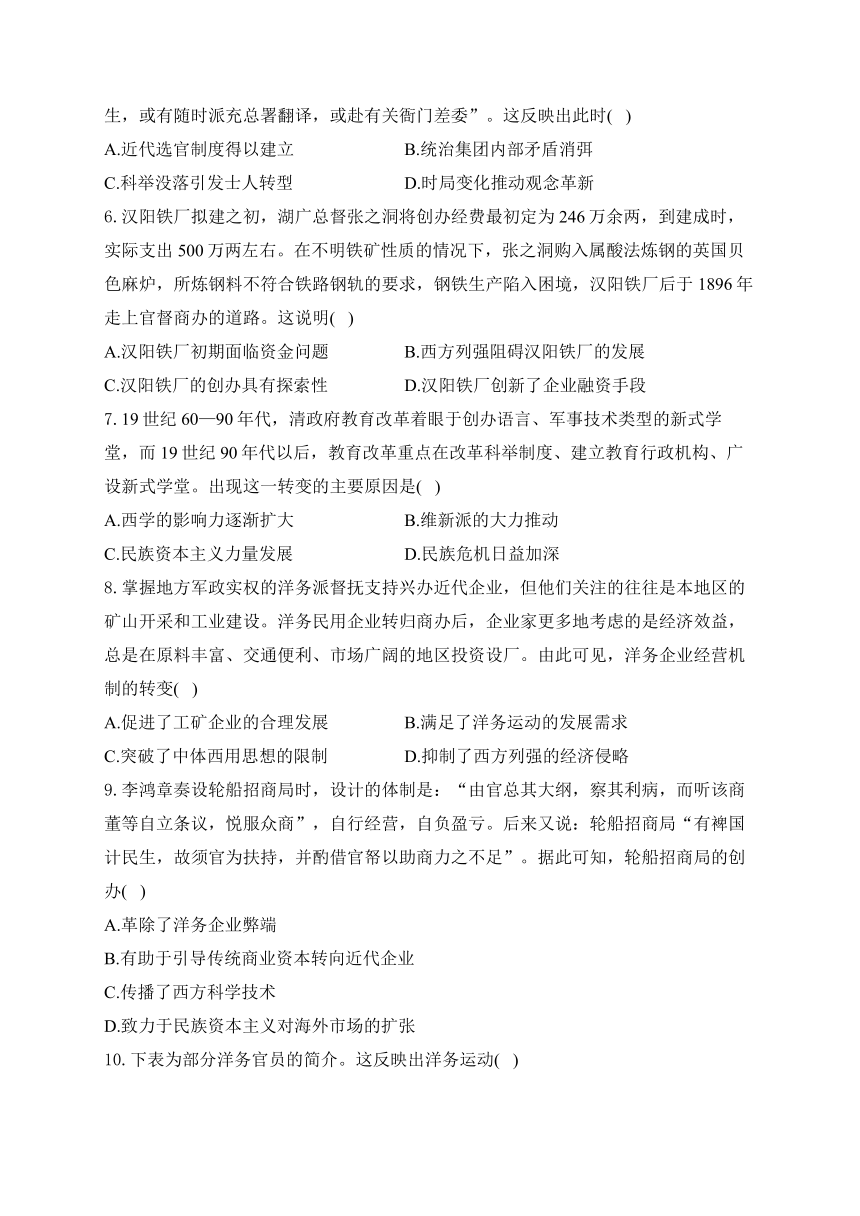

11.下图所示为部分年份英、美、日三国对华输出商品在近代中国总进口中份额变化情况。该情况应存在于( )

A.1841—1868年 B.1868—1895年 C.1895—1922年 D.1922—1949年

12.1878年,左宗棠上《复陈新疆情形折》,建议在新疆广设义塾,教授汉文,使民众“略识字义”,“征收所用券票,其户民数目,汉文居中,旁行兼注回字,令户民易晓”。这一建议旨在( )

A.改革税收制度 B.改进教育方法 C.增强国家认同 D.引导社会风尚

13.1880年,刘铭传在《筹造铁路以图自强折》中规划了三条主干线,其中一条北路即为“宜由京师东通盛京,西通甘肃”;1889年江苏布政使黄彭年提出“应先修东西两条铁路干线,东线自天津出山海关至黑龙江,西线自陕西、甘肃至伊犁”。这些规划( )

A.体现守边固疆的经略原则 B.推动边疆经济的迅速发展

C.旨在镇压地方的农民起义 D.意在抵制列强的商品倾销

14.军费与财政

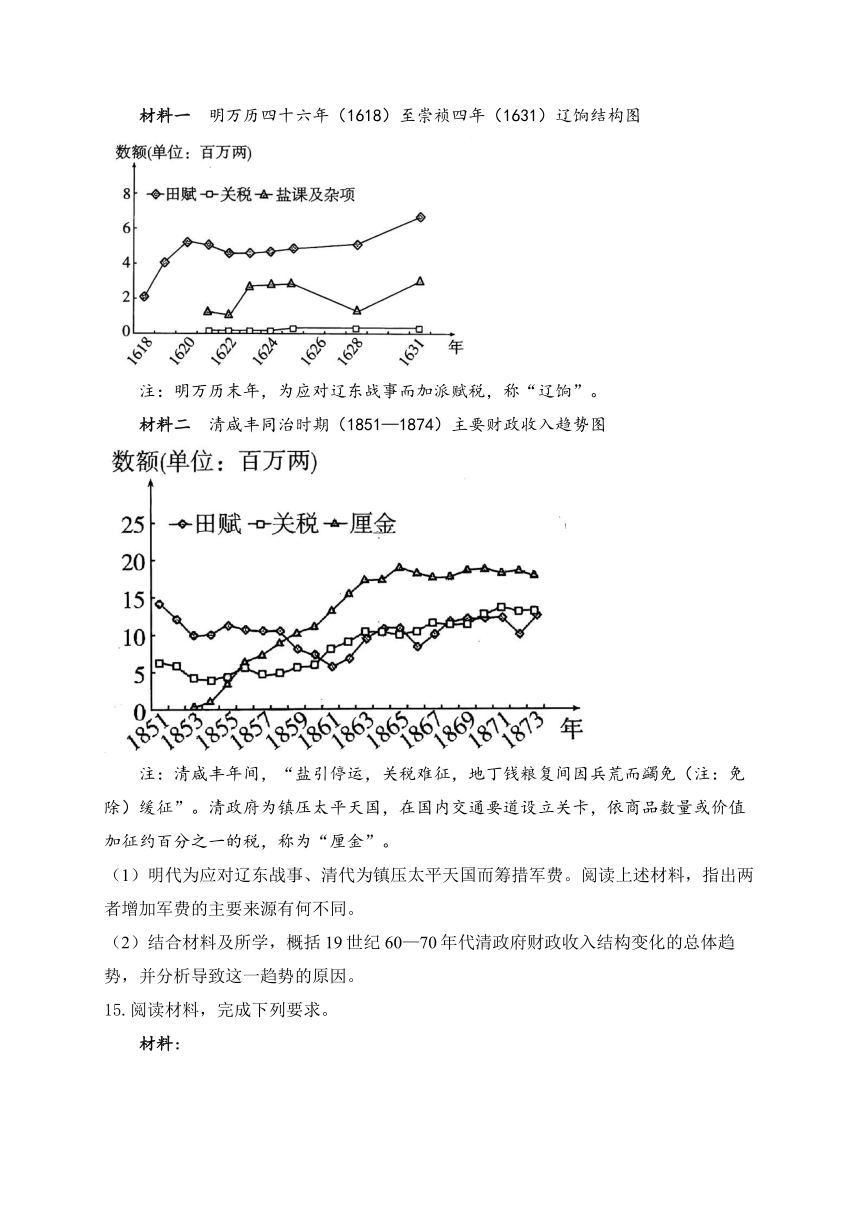

材料一 明万历四十六年(1618)至崇祯四年(1631)辽饷结构图

注:明万历末年,为应对辽东战事而加派赋税,称“辽饷”。

材料二 清咸丰同治时期(1851—1874)主要财政收入趋势图

注:清咸丰年间,“盐引停运,关税难征,地丁钱粮复间因兵荒而蠲免(注:免除)缓征”。清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

(1)明代为应对辽东战事、清代为镇压太平天国而筹措军费。阅读上述材料,指出两者增加军费的主要来源有何不同。

(2)结合材料及所学,概括19世纪60—70年代清政府财政收入结构变化的总体趋势,并分析导致这一趋势的原因。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料:

时间 重大事件

1840-1842 英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等

1856-1860 英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争,清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》

1871 俄国出兵侵占中国伊犁地区

1874 日本出兵侵犯中国台湾南部地区

1883-1885 法国发动侵略越南和中国的中法战争

1888-1889 英国发动侵略中国的西藏战争

1894-1895 日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争,1895年中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争

19世纪90年代 列强加紧在中国强占租借地和划分势力范围,中国出现“瓜分危机”

1900-1901 八国联军发动侵华战争。1901年《辛丑条约》签订

(1)根据材料,概括指出19世纪40-90年代列强侵华的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国社会各阶级为挽救危局所作的努力。

答案以及解析

1.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1860年(中国)。据材料“原本北上京津地区勤王的‘御夷’之兵纷纷被要求原地不动或折回‘剿逆’防地”和所学可知,“夷”指西方列强,“逆”指农民起义军,清政府积极准备对外国列强妥协,对内全力围剿太平天国运动,B项正确;据材料“面对内外交困的时局,清廷上下一致要求‘速为议抚’”可知,清政府的洋务派和顽固派都共同主张对外妥协,未涉及双方之间的分歧,排除A项;19世纪末中国面临列强瓜分的狂潮,时间不符,排除C项;“民间舆论左右政府的决策”说法绝对化,排除D项。故选B项。

2.答案:C

解析:由材料“以西学西艺为手段,但‘教法兼行’的思想源于儒家”可知,洪仁玕的主张具有中西合璧的特征,故选C项;农民阶级的根本要求是土地,题干并没有涉及农民的土地问题,排除A项;题干提出“法治是手段”“不是单纯倚仗于法”,所以不能据此得出建设法治国家的结论,排除B项;题干中的教和法与中国传统的礼法不是一个概念,不属于同一范畴,所以就谈不上跳出礼法结合的藩篱,排除D项。

3.答案:B

解析:据材料“新国家之思想”并结合基础知识可知,在太平天国运动后期,洪仁玕在《资政新篇》中提出在中国发展资本主义的方案,这是在近代国际环境之下适应新时期的国家治理方略,故选B项;鸦片战争后便出现了以林则徐、魏源等人的近代思想解放潮流,而非太平天国运动,排除A项;《资政新篇》中的思想并未突破中体西用,排除C项;《资政新篇》主张在中国发展资本主义,并不能调动农民的积极性,排除D项。

4.答案:A

解析:晚清时期,随着列强侵略的加剧,中国的关税自主权逐渐丧失,海关管理权也长期把持在外国人手中,被列强控制的海关逐渐攘夺常关、厘金局的业务,列强逐步控制清政府的部分财政,清政府财政自主权逐步削弱,故A项正确。资本输出是指资本主义国家的政府或资本家为获取高额利润或利息,在国外进行的投资和借贷;而关税是指海关依据国家的关税政策、税法及进出口税则,代表国家对进出关境的商品征收的税,与资本输出无关,排除B项。材料仅体现海关、常关和厘金局三者业务范围的变化,不涉及行政效率问题,也无法反映财政收入的增减情况,排除C、D两项。

5.答案:D

解析:根据材料“大考绩优,可授七、八、九品官。在馆绩优学生,或随时派充总署翻译,或赴有关衙门差委”并结合所学知识可知,近代民族危机与统治危机下,洋务派设同文馆培养人才得到清政府认可,并予以同文馆成绩优异的毕业人员相应官职,这体现了时局变化下统治集团内部观念有所革新,D项正确。近代选官制度的建立是在北洋政府时期,排除A项;清朝统治集团内部仍存在洋务派与顽固派之争,内部矛盾没有消弭,排除B项;科举制度于1905年清末新政时就已被废除,排除C项。

6.答案:C

解析:据材料“实际支出500万两左右”“钢料不符合铁路钢轨的要求”“走上官督商办的道路”可知,汉阳铁厂从成立、投产到管理体制都经历了不断调整探索的过程,反映了汉阳铁厂的创办经历了长期探索的过程,故选C项;“实际支出500万两左右”说明材料只是强调汉阳铁厂实际成本高于预算,并未说明资金紧张问题,而且官督商办取代官办主要是为了提高生产效率,而不是资金困难,排除A项;汉阳铁厂初期创办困境主要来自国内技术条件不足和封建统治秩序的影响,并未体现列强的阻挠,排除B项;开平煤矿和轮船招商局采用股票募集资金,创新了企业融资手段,排除D项。

7.答案:D

解析:据材料并结合所学知识可知,19世纪60—90年代,清政府教育改革侧重于为洋务运动服务,而19世纪90年代以后,则转向制度变革,这主要是因为甲午战后,列强掀起瓜分中国狂潮,民族危机加深,中国人救亡图存向西方学习日益深入,故选择D项;西学的影响力逐渐扩大是外部因素,不是主要原因,排除A项;19世纪90年代以后的探索不仅有维新派,还有革命派等,排除B项;民族资本主义发展是原因之一,但不是主要原因,排除C项。

8.答案:A

解析:据材料“企业家……在原料丰富、交通便利、市场广阔的地区投资设厂”可知,地方督抚更关注矿山开采和工业建设,企业家更考虑经济效益,更关注企业本身发展,一定程度上促进企业的合理发展,故选A项;洋务运动的目标是自强和求富,其目标未实现,并未满足洋务运动的发展需求,排除B项;洋务民用企业虽转归商办,但依然引进西方科技,并未强调引进西方制度,尚未突破中体西用,排除C项;洋务运动一定程度上抵制了西方列强的经济侵略,但并未完全抑制,排除D项。

9.答案:B

解析:据材料“由官总其大纲,察其利病,而听该商董等自立条议,悦服众商”并结合所学可知,轮船招商局是由李鸿章创办的“官督商办企业”,企业由商人出资,合股的资本为商人所有,公司按照自己的规范章程制度管理,而在实际的创办过程中无论在集资、组织经营管理、盈利以及分配等方式上它都已经具备了近代资本主义股份制公司的基本特征,所以轮船招商局的创办有助于引导传统商业资本转向近代企业,故选B项。

10.答案:D

解析:据材料可知,洋务运动的发展过程中,一些人物如朱其昂积累了创办近代企业的经验,直接成为民族资本主义企业家;一些人物如郑观应认识到洋务运动的不足,主张改良,向西方学习,在中国发展资本主义,说明洋务运动孕育了革新社会的力量,故选D项。

11.答案:C

解析:C项正确:

A项 史实错误 1842年中英《南京条约》签订后,对华商品输出的份额中,英国占比最多,排除A项

B项 史实错误 19世纪60年代至90年代,日本处于明治维新时期,英、美等国在中国的垄断地位尚未被打破,排除B项

D项 因果不当 1945年日本战败,不再存在对华商品输出。解放战争时期,美国支持蒋介石的国民党政府,大肆扩张在中国的经济势力,美国所占份额不可能低于日本,排除D项

12.答案:C

解析:据材料可知,左宗棠建议在新疆发展教育,特别是教授汉文,并在征收所用券票上同时使用汉文和回文,这一做法有助于加强新疆人民对汉文的理解,进而增强国家认同,故选C项。材料中左宗棠的建议确实涉及“征收所用券票”,但不能由此得出“改革税收制度”,故A项错误;材料强调通过发展汉文教育增强国家认同,而非改进教育方法,故B项错误;“引导社会风尚”并非左宗棠此建议的主要目的,故D项错误。

13.答案:A

解析:据材料“宜由京师东通盛京,西通甘肃”“东线自天津出山海关至黑龙江,西线自陕西、甘肃至伊犁”可知两项铁路规划都特别重视西部和东北边疆建设,体现了当时清政府守边固疆的经略原则,故选A项。

14.答案:(1)明代为应对辽东战事,征收“辽饷”,主要是加派田赋。清代镇压太平天国时,原有的税收难以增加,新增商税厘金。

(2)趋势:19世纪60—70年代,厘金和关税收入超越田赋,成为清政府最主要的财政来源。

原因:第二次鸦片战争和太平天国运动等使得清政府财政支出剧增,需要另辟财源。一系列不平等条约的签订导致外国商品大量涌入中国,同时中国原材料出口增加。洋务运动和早期民族资本主义企业的兴起,也推动了国内商品经济的发展。

解析:第(1)问,根据材料一可以看出,明代为应对辽东战事筹措军费主要通过加派田赋。根据材料二可知,清政府为镇压太平天国,在交通要道设卡,征收商税厘金,成为军费主要来源。

第(2)问,“趋势”,根据材料二可知,19世纪60—70年代,厘金和关税收入超越了田赋,成为清政府最主要的财政来源。“原因”,要结合当时的时代背景,从政治、经济等方面考虑。从清政府需求角度分析,第二次鸦片战争后,清政府面临巨额军事支出和战争赔款,镇压太平天国运动也需要大量军费支出,原有的税收无法满足清政府财政需求,需要另辟财源。一系列不平等条约的签订导致外国商品大量涌入中国,对外贸易额上升。国内商品经济的发展使商品流通量增大,商税收入增加。这些原因促使厘金和关税收入逐渐成为清政府最主要的财政来源。

15.答案:(1)特点:以战争为主要手段;战后强迫签订不平等条约;侵略国家日益增多;侵略区域多在边疆和沿长江地区。

(2)努力:地主阶级:洋务运动;农民阶级:太平天国运动、义和团运动;资产阶级:戊戌变法、辛亥革命。

解析:(1)“特点”,根据材料信息“英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等一系列不平等条约。英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争。清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》。俄国出兵侵占中国伊犁地区。日本出兵侵犯中国台湾南部地区。法国发动侵略越南和中国的中法战争。英国发动侵略中国的西藏战争。日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争。1895年,中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争”概括得出:以战争为主要手段、战后强迫签订不平等条约、侵略国家日益增多、侵略区域多在边疆和沿长江地区等。

(2)“努力”,根据材料并结合所学知识从地主阶级发动洋务运动;农民阶级发动太平天国运动、义和团运动;资产阶级发动戊戌变法、辛亥革命等角度说明。

1.1860年,面对内外交困的时局,清廷上下一致要求“速为议抚”,权臣桂良主张将原本用于筹备海防的费用“移而为抚局赔偿之用”。方针既定,原本北上京津地区勤王的“御夷”之兵纷纷被要求原地不动或折回“剿逆”防地。据此可知( )

A.洋务派主张遭顽固派抵制 B.太平天国将面临更大压力

C.中国面临列强瓜分的狂潮 D.民间舆论左右政府的决策

2.洪仁玕认为立法的目的是挽救世道人心,法治是手段,德治(纲常伦纪,教养大典)才是目的。并提出“教法兼行”将教育和立法结合起来,而不是单纯倚仗于法。教虽以西学西艺为手段,但“教法兼行”的思想源于儒家。据此可知,洪仁玕的思想主张( )

A.反映农民阶级的利益主张 B.体现建设法治国家的理想

C.具有中西合璧的时代特征 D.无法跳出礼法结合的藩篱

3.被誉为“中国留学生之父”的容闳评价太平天国运动:“太平军一役……其可称为良好结果者惟有一事,即天假此役,以破中国顽固积习,使全国人民皆由梦中警觉,而有新国家之思想。”文中的“新国家之思想”( )

A.催生了中国思想解放的潮流 B.体现了国家治理方略的探索

C.突破了中体西用的指导思想 D.充分调动了农民革命积极性

4.晚清时期,常关、海关、厘金局三者业务范围变化示意图如下:

注:常关负责管理水路沿岸与主要内陆贸易,收入归中央;厘金局负责管理地方贸易,收入主要归地方。

这一变化过程表明( )

A.清政府财政自主权逐步削弱 B.列强资本输出缓慢增加

C.税收机构重叠影响行政效率 D.地方财政收入日益减少

5.洋务运动时期设置的同文馆最初只是单纯培养西方语言人才的机构,后清政府对同文馆毕业学生的升迁作了明确规定,“大考绩优,可授七、八、九品官。在馆绩优学生,或有随时派充总署翻译,或赴有关衙门差委”。这反映出此时( )

A.近代选官制度得以建立 B.统治集团内部矛盾消弭

C.科举没落引发士人转型 D.时局变化推动观念革新

6.汉阳铁厂拟建之初,湖广总督张之洞将创办经费最初定为246万余两,到建成时,实际支出500万两左右。在不明铁矿性质的情况下,张之洞购入属酸法炼钢的英国贝色麻炉,所炼钢料不符合铁路钢轨的要求,钢铁生产陷入困境,汉阳铁厂后于1896年走上官督商办的道路。这说明( )

A.汉阳铁厂初期面临资金问题 B.西方列强阻碍汉阳铁厂的发展

C.汉阳铁厂的创办具有探索性 D.汉阳铁厂创新了企业融资手段

7.19世纪60—90年代,清政府教育改革着眼于创办语言、军事技术类型的新式学堂,而19世纪90年代以后,教育改革重点在改革科举制度、建立教育行政机构、广设新式学堂。出现这一转变的主要原因是( )

A.西学的影响力逐渐扩大 B.维新派的大力推动

C.民族资本主义力量发展 D.民族危机日益加深

8.掌握地方军政实权的洋务派督抚支持兴办近代企业,但他们关注的往往是本地区的矿山开采和工业建设。洋务民用企业转归商办后,企业家更多地考虑的是经济效益,总是在原料丰富、交通便利、市场广阔的地区投资设厂。由此可见,洋务企业经营机制的转变( )

A.促进了工矿企业的合理发展 B.满足了洋务运动的发展需求

C.突破了中体西用思想的限制 D.抑制了西方列强的经济侵略

9.李鸿章奏设轮船招商局时,设计的体制是:“由官总其大纲,察其利病,而听该商董等自立条议,悦服众商”,自行经营,自负盈亏。后来又说:轮船招商局“有裨国计民生,故须官为扶持,并酌借官帑以助商力之不足”。据此可知,轮船招商局的创办( )

A.革除了洋务企业弊端

B.有助于引导传统商业资本转向近代企业

C.传播了西方科学技术

D.致力于民族资本主义对海外市场的扩张

10.下表为部分洋务官员的简介。这反映出洋务运动( )

人物 简介

朱其昂 上海轮船招商局的创办者和初期主要的主持者,创办中国北方最早的民族资本主义企业——天津贻来牟机器磨坊。

郑观应 先后担任过上海轮船招商局、汉阳铁厂总办,其著作《盛世危言》,主张改良社会,是一个全面系统地学习西方社会的纲领。

A.从根本上改变了社会结构 B.注重培养资本主义人才

C.经济近代化进程的曲折性 D.孕育了革新社会的力量

11.下图所示为部分年份英、美、日三国对华输出商品在近代中国总进口中份额变化情况。该情况应存在于( )

A.1841—1868年 B.1868—1895年 C.1895—1922年 D.1922—1949年

12.1878年,左宗棠上《复陈新疆情形折》,建议在新疆广设义塾,教授汉文,使民众“略识字义”,“征收所用券票,其户民数目,汉文居中,旁行兼注回字,令户民易晓”。这一建议旨在( )

A.改革税收制度 B.改进教育方法 C.增强国家认同 D.引导社会风尚

13.1880年,刘铭传在《筹造铁路以图自强折》中规划了三条主干线,其中一条北路即为“宜由京师东通盛京,西通甘肃”;1889年江苏布政使黄彭年提出“应先修东西两条铁路干线,东线自天津出山海关至黑龙江,西线自陕西、甘肃至伊犁”。这些规划( )

A.体现守边固疆的经略原则 B.推动边疆经济的迅速发展

C.旨在镇压地方的农民起义 D.意在抵制列强的商品倾销

14.军费与财政

材料一 明万历四十六年(1618)至崇祯四年(1631)辽饷结构图

注:明万历末年,为应对辽东战事而加派赋税,称“辽饷”。

材料二 清咸丰同治时期(1851—1874)主要财政收入趋势图

注:清咸丰年间,“盐引停运,关税难征,地丁钱粮复间因兵荒而蠲免(注:免除)缓征”。清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

(1)明代为应对辽东战事、清代为镇压太平天国而筹措军费。阅读上述材料,指出两者增加军费的主要来源有何不同。

(2)结合材料及所学,概括19世纪60—70年代清政府财政收入结构变化的总体趋势,并分析导致这一趋势的原因。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料:

时间 重大事件

1840-1842 英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等

1856-1860 英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争,清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》

1871 俄国出兵侵占中国伊犁地区

1874 日本出兵侵犯中国台湾南部地区

1883-1885 法国发动侵略越南和中国的中法战争

1888-1889 英国发动侵略中国的西藏战争

1894-1895 日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争,1895年中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争

19世纪90年代 列强加紧在中国强占租借地和划分势力范围,中国出现“瓜分危机”

1900-1901 八国联军发动侵华战争。1901年《辛丑条约》签订

(1)根据材料,概括指出19世纪40-90年代列强侵华的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国社会各阶级为挽救危局所作的努力。

答案以及解析

1.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1860年(中国)。据材料“原本北上京津地区勤王的‘御夷’之兵纷纷被要求原地不动或折回‘剿逆’防地”和所学可知,“夷”指西方列强,“逆”指农民起义军,清政府积极准备对外国列强妥协,对内全力围剿太平天国运动,B项正确;据材料“面对内外交困的时局,清廷上下一致要求‘速为议抚’”可知,清政府的洋务派和顽固派都共同主张对外妥协,未涉及双方之间的分歧,排除A项;19世纪末中国面临列强瓜分的狂潮,时间不符,排除C项;“民间舆论左右政府的决策”说法绝对化,排除D项。故选B项。

2.答案:C

解析:由材料“以西学西艺为手段,但‘教法兼行’的思想源于儒家”可知,洪仁玕的主张具有中西合璧的特征,故选C项;农民阶级的根本要求是土地,题干并没有涉及农民的土地问题,排除A项;题干提出“法治是手段”“不是单纯倚仗于法”,所以不能据此得出建设法治国家的结论,排除B项;题干中的教和法与中国传统的礼法不是一个概念,不属于同一范畴,所以就谈不上跳出礼法结合的藩篱,排除D项。

3.答案:B

解析:据材料“新国家之思想”并结合基础知识可知,在太平天国运动后期,洪仁玕在《资政新篇》中提出在中国发展资本主义的方案,这是在近代国际环境之下适应新时期的国家治理方略,故选B项;鸦片战争后便出现了以林则徐、魏源等人的近代思想解放潮流,而非太平天国运动,排除A项;《资政新篇》中的思想并未突破中体西用,排除C项;《资政新篇》主张在中国发展资本主义,并不能调动农民的积极性,排除D项。

4.答案:A

解析:晚清时期,随着列强侵略的加剧,中国的关税自主权逐渐丧失,海关管理权也长期把持在外国人手中,被列强控制的海关逐渐攘夺常关、厘金局的业务,列强逐步控制清政府的部分财政,清政府财政自主权逐步削弱,故A项正确。资本输出是指资本主义国家的政府或资本家为获取高额利润或利息,在国外进行的投资和借贷;而关税是指海关依据国家的关税政策、税法及进出口税则,代表国家对进出关境的商品征收的税,与资本输出无关,排除B项。材料仅体现海关、常关和厘金局三者业务范围的变化,不涉及行政效率问题,也无法反映财政收入的增减情况,排除C、D两项。

5.答案:D

解析:根据材料“大考绩优,可授七、八、九品官。在馆绩优学生,或随时派充总署翻译,或赴有关衙门差委”并结合所学知识可知,近代民族危机与统治危机下,洋务派设同文馆培养人才得到清政府认可,并予以同文馆成绩优异的毕业人员相应官职,这体现了时局变化下统治集团内部观念有所革新,D项正确。近代选官制度的建立是在北洋政府时期,排除A项;清朝统治集团内部仍存在洋务派与顽固派之争,内部矛盾没有消弭,排除B项;科举制度于1905年清末新政时就已被废除,排除C项。

6.答案:C

解析:据材料“实际支出500万两左右”“钢料不符合铁路钢轨的要求”“走上官督商办的道路”可知,汉阳铁厂从成立、投产到管理体制都经历了不断调整探索的过程,反映了汉阳铁厂的创办经历了长期探索的过程,故选C项;“实际支出500万两左右”说明材料只是强调汉阳铁厂实际成本高于预算,并未说明资金紧张问题,而且官督商办取代官办主要是为了提高生产效率,而不是资金困难,排除A项;汉阳铁厂初期创办困境主要来自国内技术条件不足和封建统治秩序的影响,并未体现列强的阻挠,排除B项;开平煤矿和轮船招商局采用股票募集资金,创新了企业融资手段,排除D项。

7.答案:D

解析:据材料并结合所学知识可知,19世纪60—90年代,清政府教育改革侧重于为洋务运动服务,而19世纪90年代以后,则转向制度变革,这主要是因为甲午战后,列强掀起瓜分中国狂潮,民族危机加深,中国人救亡图存向西方学习日益深入,故选择D项;西学的影响力逐渐扩大是外部因素,不是主要原因,排除A项;19世纪90年代以后的探索不仅有维新派,还有革命派等,排除B项;民族资本主义发展是原因之一,但不是主要原因,排除C项。

8.答案:A

解析:据材料“企业家……在原料丰富、交通便利、市场广阔的地区投资设厂”可知,地方督抚更关注矿山开采和工业建设,企业家更考虑经济效益,更关注企业本身发展,一定程度上促进企业的合理发展,故选A项;洋务运动的目标是自强和求富,其目标未实现,并未满足洋务运动的发展需求,排除B项;洋务民用企业虽转归商办,但依然引进西方科技,并未强调引进西方制度,尚未突破中体西用,排除C项;洋务运动一定程度上抵制了西方列强的经济侵略,但并未完全抑制,排除D项。

9.答案:B

解析:据材料“由官总其大纲,察其利病,而听该商董等自立条议,悦服众商”并结合所学可知,轮船招商局是由李鸿章创办的“官督商办企业”,企业由商人出资,合股的资本为商人所有,公司按照自己的规范章程制度管理,而在实际的创办过程中无论在集资、组织经营管理、盈利以及分配等方式上它都已经具备了近代资本主义股份制公司的基本特征,所以轮船招商局的创办有助于引导传统商业资本转向近代企业,故选B项。

10.答案:D

解析:据材料可知,洋务运动的发展过程中,一些人物如朱其昂积累了创办近代企业的经验,直接成为民族资本主义企业家;一些人物如郑观应认识到洋务运动的不足,主张改良,向西方学习,在中国发展资本主义,说明洋务运动孕育了革新社会的力量,故选D项。

11.答案:C

解析:C项正确:

A项 史实错误 1842年中英《南京条约》签订后,对华商品输出的份额中,英国占比最多,排除A项

B项 史实错误 19世纪60年代至90年代,日本处于明治维新时期,英、美等国在中国的垄断地位尚未被打破,排除B项

D项 因果不当 1945年日本战败,不再存在对华商品输出。解放战争时期,美国支持蒋介石的国民党政府,大肆扩张在中国的经济势力,美国所占份额不可能低于日本,排除D项

12.答案:C

解析:据材料可知,左宗棠建议在新疆发展教育,特别是教授汉文,并在征收所用券票上同时使用汉文和回文,这一做法有助于加强新疆人民对汉文的理解,进而增强国家认同,故选C项。材料中左宗棠的建议确实涉及“征收所用券票”,但不能由此得出“改革税收制度”,故A项错误;材料强调通过发展汉文教育增强国家认同,而非改进教育方法,故B项错误;“引导社会风尚”并非左宗棠此建议的主要目的,故D项错误。

13.答案:A

解析:据材料“宜由京师东通盛京,西通甘肃”“东线自天津出山海关至黑龙江,西线自陕西、甘肃至伊犁”可知两项铁路规划都特别重视西部和东北边疆建设,体现了当时清政府守边固疆的经略原则,故选A项。

14.答案:(1)明代为应对辽东战事,征收“辽饷”,主要是加派田赋。清代镇压太平天国时,原有的税收难以增加,新增商税厘金。

(2)趋势:19世纪60—70年代,厘金和关税收入超越田赋,成为清政府最主要的财政来源。

原因:第二次鸦片战争和太平天国运动等使得清政府财政支出剧增,需要另辟财源。一系列不平等条约的签订导致外国商品大量涌入中国,同时中国原材料出口增加。洋务运动和早期民族资本主义企业的兴起,也推动了国内商品经济的发展。

解析:第(1)问,根据材料一可以看出,明代为应对辽东战事筹措军费主要通过加派田赋。根据材料二可知,清政府为镇压太平天国,在交通要道设卡,征收商税厘金,成为军费主要来源。

第(2)问,“趋势”,根据材料二可知,19世纪60—70年代,厘金和关税收入超越了田赋,成为清政府最主要的财政来源。“原因”,要结合当时的时代背景,从政治、经济等方面考虑。从清政府需求角度分析,第二次鸦片战争后,清政府面临巨额军事支出和战争赔款,镇压太平天国运动也需要大量军费支出,原有的税收无法满足清政府财政需求,需要另辟财源。一系列不平等条约的签订导致外国商品大量涌入中国,对外贸易额上升。国内商品经济的发展使商品流通量增大,商税收入增加。这些原因促使厘金和关税收入逐渐成为清政府最主要的财政来源。

15.答案:(1)特点:以战争为主要手段;战后强迫签订不平等条约;侵略国家日益增多;侵略区域多在边疆和沿长江地区。

(2)努力:地主阶级:洋务运动;农民阶级:太平天国运动、义和团运动;资产阶级:戊戌变法、辛亥革命。

解析:(1)“特点”,根据材料信息“英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等一系列不平等条约。英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争。清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》。俄国出兵侵占中国伊犁地区。日本出兵侵犯中国台湾南部地区。法国发动侵略越南和中国的中法战争。英国发动侵略中国的西藏战争。日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争。1895年,中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争”概括得出:以战争为主要手段、战后强迫签订不平等条约、侵略国家日益增多、侵略区域多在边疆和沿长江地区等。

(2)“努力”,根据材料并结合所学知识从地主阶级发动洋务运动;农民阶级发动太平天国运动、义和团运动;资产阶级发动戊戌变法、辛亥革命等角度说明。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进