第14课明至清中叶的经济与文化__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 第14课明至清中叶的经济与文化__高一历史统编版中外历史纲要上册同步课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 11:04:07 | ||

图片预览

文档简介

第14课明至清中叶的经济与文化

1.明后期松江人何良俊记述:“(正德)以前,百姓十一在官,十九在田……今去农而改业为工商者三倍于前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食(谋生)者又十之二三也。大抵以十分百姓言之,已六七去农。”据此可知( )

A.工商业的发展造成了农业的衰退 B.财富分配不均引起贫富分化加剧

C.工商业发展导致了社会结构的变动 D.无业游民增加促成了工商业的发展

2.明后期,江南地区每年要从华北、湖广地区输入棉花。山东、河南等植棉区,由于不善织布,以至于“北土广树艺而昧于织,南土精织纴而寡于艺”,从而形成“棉则方舟而鬻于南,布则方舟而鬻诸北”的南北流通格局。材料表明,当时江南地区( )

A.工商业市镇的繁荣 B.多种经营日益兴盛

C.物资转输作用突出 D.是全国商品集散地

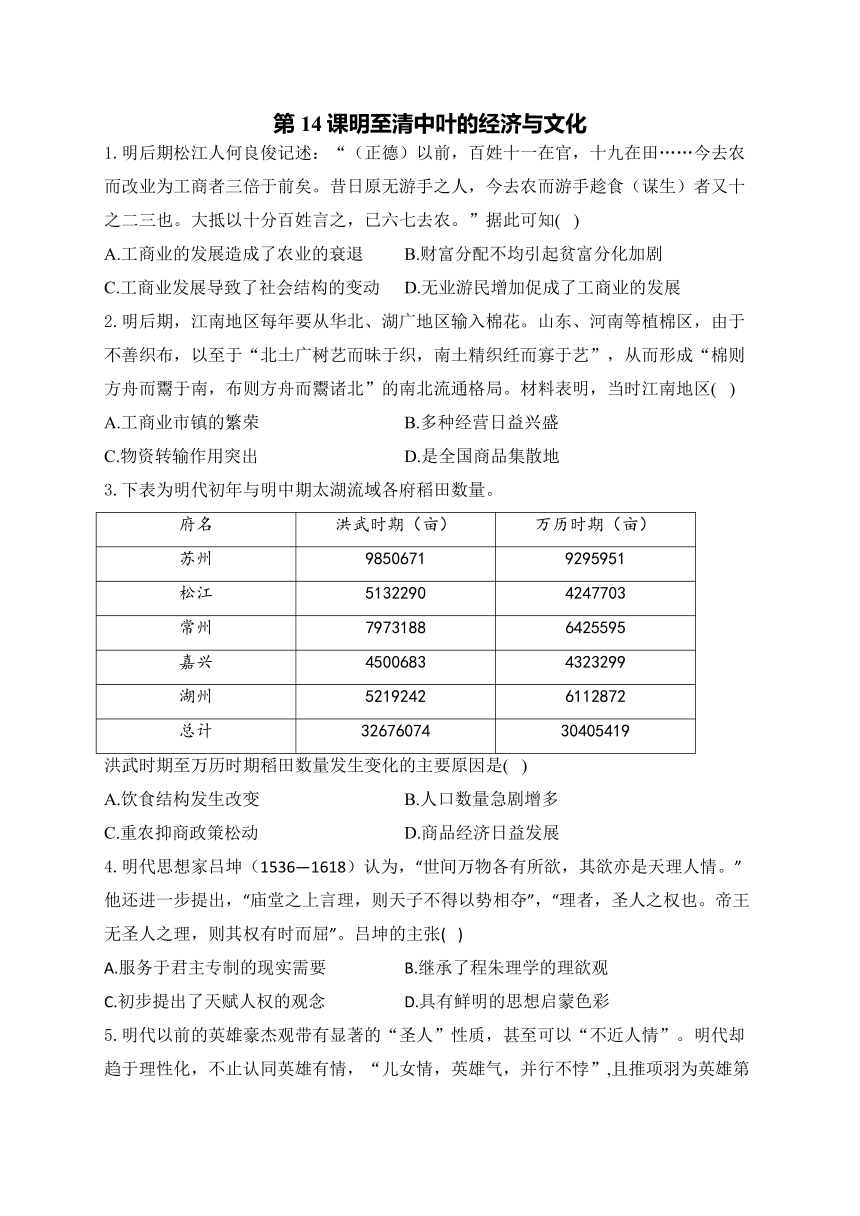

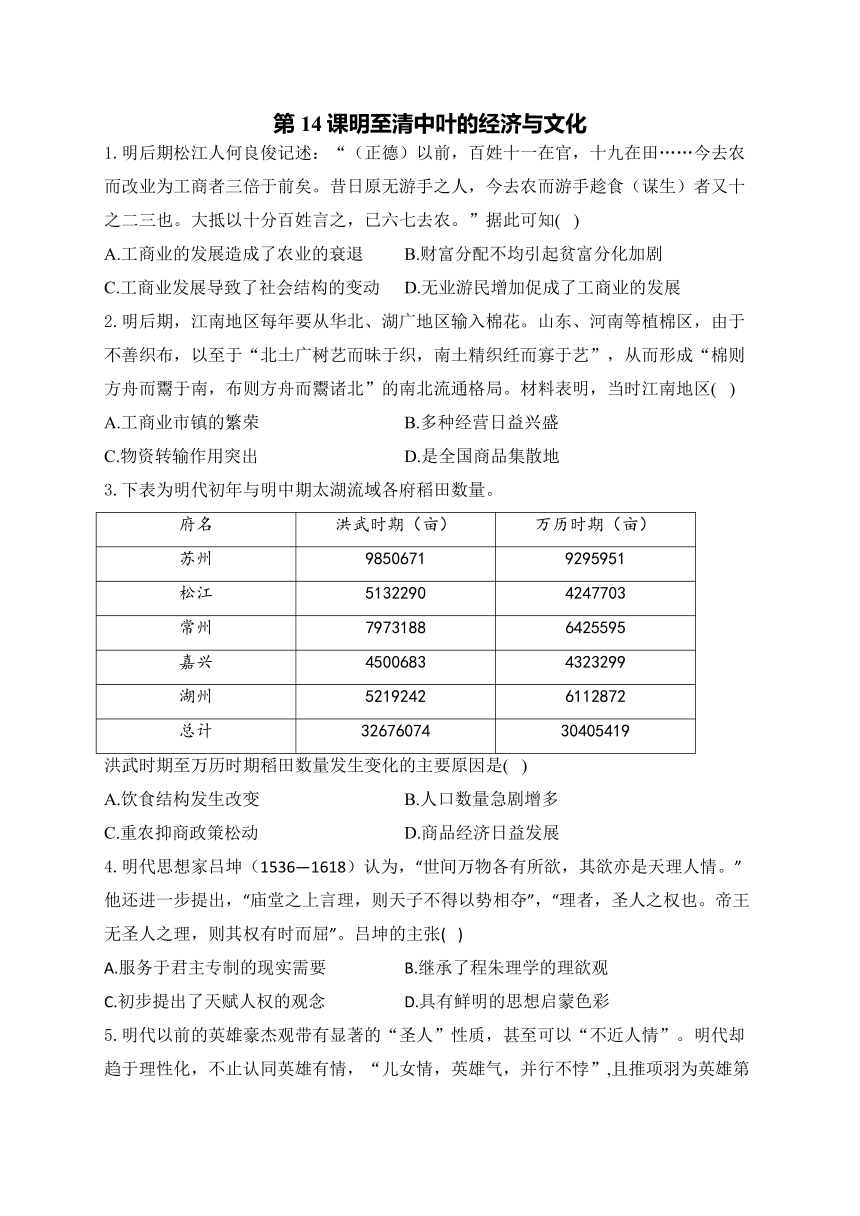

3.下表为明代初年与明中期太湖流域各府稻田数量。

府名 洪武时期(亩) 万历时期(亩)

苏州 9850671 9295951

松江 5132290 4247703

常州 7973188 6425595

嘉兴 4500683 4323299

湖州 5219242 6112872

总计 32676074 30405419

洪武时期至万历时期稻田数量发生变化的主要原因是( )

A.饮食结构发生改变 B.人口数量急剧增多

C.重农抑商政策松动 D.商品经济日益发展

4.明代思想家吕坤(1536—1618)认为,“世间万物各有所欲,其欲亦是天理人情。”他还进一步提出,“庙堂之上言理,则天子不得以势相夺”,“理者,圣人之权也。帝王无圣人之理,则其权有时而屈”。吕坤的主张( )

A.服务于君主专制的现实需要 B.继承了程朱理学的理欲观

C.初步提出了天赋人权的观念 D.具有鲜明的思想启蒙色彩

5.明代以前的英雄豪杰观带有显著的“圣人”性质,甚至可以“不近人情”。明代却趋于理性化,不止认同英雄有情,“儿女情,英雄气,并行不悖”,且推项羽为英雄第一,以曹操和勾践为英雄。这一变化( )

A.与心学思潮息息相关 B.说明民本思想成为主流

C.和孔孟学说理念不符 D.反映圣人崇拜有所弱化

6.“华夷之辨”是历史上时常探讨的主题,春秋战国时期,其主要侧重于“以华或礼(即华夏礼乐文明)变夷”;魏晋时期,“华夷之辨”的中心转向了“华梵(佛教)之辨”;到了明清时期,实际上蜕变为“中西文化之争”。这反映出( )

A.先进文化对落后文化的改造作用 B.思想界提升民族文化自信的不懈追求

C.中外文化的碰撞与交融源远流长 D.士大夫巩固汉族文化主体地位的努力

7.明末清初思想家王夫之在其《读通鉴论》中提出,“一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也”的政治伦理原则,他甚至说:“宁丧天下于庙堂,而不忍使无知赤子窥窃弄兵以相吞噬也。”据此可知,王夫之( )

A.主张彻底废除君主专制统治 B.突破传统政治伦理并关心百姓命运

C.宣扬了民主自由的启蒙思想 D.抨击程朱理学严重脱离现实的弊病

8.顾炎武编修《肇域志》,“先取一统志,后取各省府州县志,后取二十一史参互书之”,内容上遍涉边防、要塞、农田、水利、赋役、粮食、屯田、矿产、交通等与现实生活、百姓利益相关的问题,密切联系“天下利病,生民疾苦”。这表明顾炎武( )

A.改变了学术发展方向 B.注重历史研究

C.重建了儒家思想体系 D.倡导经世致用

9.王守仁也谈“格物致知”,认为“致吾心之良知于事事物物也”,并且提出“格者,正也,正其不正以归于正之谓也。正其不正者,去恶之谓也;归于正者,为善之谓也”。王守仁提出这一主张的主要社会背景是( )

A.儒家思想统治地位动摇 B.教育水平低下

C.程朱理学影响日渐衰微 D.社会矛盾尖锐

10.陈平原先生在点评《三国志通俗演义》时指出,刘备行仁政的“公”的国策一直受到“义气”这一“私”的价值的挑战,作者罗贯中既提倡忠孝节义,又向往江湖义气般的君臣平等。这反映了该小说( )

A.真实再现了三国历史 B.与时代脉搏同频共振

C.开创了章回体的体裁 D.对程朱理学作出反思

11.郑振铎认为:“从乾隆五十七年以后,话本的作者,在实际上可以说是绝迹了……淫靡的作风是早已过去了的,随了正学的提倡的结果,连小说中也非谈忠说孝不可了。”这表明清代小说( )

A.改变了古代文学发展趋势 B.劝诫教化功能突出

C.创作取决于官方意识形态 D.缺乏民主启蒙意识

12.清代中后期,京剧在宫廷中日渐兴盛。除了以帝王将相为主角等宏大叙事的历史剧以外,还出现了许多以市民生活为题材的剧目,如《一捧雪》《蓟州堂》等。这表明( )

A.清王朝统治危机的逐渐加剧 B.经济发展世俗文化影响广泛

C.艺术受外来文化的重大挑战 D.京剧成为社会主流艺术形式

13.《本草纲目》一书包含了丰富的矿物学、植物学、动物学内容,并且大量运用化学、物理学、农学、天文学、气象学、生理学等领域的知识对药物进行记载分析。达尔文创立进化论时,曾从此书中引述了不少有关植物和动物的资料。该书( )

A.总结了中国古代的科技成就 B.影响了西方近代科学的发展进程

C.推动了中国医药学的近代化 D.提高了人类对自然界的认识水平

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明朝初年,汉口只是一片人迹罕至的荒滩。成化年间,因汉水改道,成为商贸枢纽而快速兴起。到鸦片战争之前汉口已发展成为长江中上游的产品集散中心。据学者水野吉统计,鸦片战争前,汉口的贸易总额达到白银1.3亿两,成为仅次于上海的全国第二大贸易港。除商业外,汉口还拥有规模相当可观的手工制造业,形成了白布街、花布街等各具特色的专业街肆,涌现出叶开泰药店、汪玉霞茶食店等风格独特的名店名铺。借助于自明后期以来持续稳步发展的国内经济的全面货币化,以及商人与商业资本持续不断地涌入,一种日渐成熟的、自成体系的、服务于汉口社会和经济生活的金融业已发展起来。

——摘编自范植清《鸦片战争前汉口镇商业资本的发展》

材料二 第二次鸦片战争后汉口开埠,揭开了武汉由传统向近代转型的序幕。1863年俄商创办了顺丰砖茶厂,随后蒸汽机、发电机等各式机器相继出现在汉口的企业中。1861年清廷设立江汉关管理过境贸易,其管理方式几乎全盘引进西方关税规则,堪称汉口变为近代通商口岸的商业标志。……汉口开埠后,包括七家中国银行在内的各国银行蜂拥而入,取代了传统钱庄、票号,金融工具的更新极大地推动了汉口商务的发展。受租界的刺激与影响,汉口在公共设施、市政管理等方面有了长足发展,近代城市的功能也日益完善。西方的文化娱乐和生活方式逐渐为武汉人所接受,出现了趋新崇洋的社会风尚。

——摘编自任放,杜七红,《传统市镇近代化刍论—以汉口为个案的研究》

(1)依据材料一、概括明清时期汉口地区经济发展的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉口市镇近代化的原因及其影响。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 伏尔泰在《路易十四时代》中赞扬中国君主的道德,他在转述雍正皇帝关于各地处理重罪案件,必须呈送皇帝御览,否则不得对人犯处以极刑的谕令时,发表了如下议论,“颁布这一敕令理由有二。两者均与敕令同样可敬。其一为:不得视人命如草芥。其二为:君王对百姓须爱民如子。”伏尔泰对处于中国统治阶层的儒学文人也充满敬仰之情。对中国文明的高度赞赏和对中国开明君主社会的向往使伏尔泰在其文学作品中将中国奉为理性社会的圭臬。他系统地阐述中国的历史、法律、宗教、道德、科学、哲学和风俗等问题,竭力推广孔子及其创立的儒家学说。他指出中国“是世界上最古老的民族,它在伦理道德和治国理政方面,堪称首屈一指”,以侧击路易十四崇尚的专制和不明白什么是宽大、容忍的缺点。

材料二 孟德斯鸠认真研究朱子学中的世界观、宇宙生成论及政治理论。在中国理学家所推崇的理性观中,孟德斯鸠看到的不是传教士所抨击的无神论,而是宋儒的法治的政治主张。他从朱熹的“法者,天下之理”和礼法应“与时宜之”思想中得到启示,在传世之作《论法的精神》的第一章,就开篇明义提出一个重要观点:“人也有自己的法。”孟德斯鸠也从中国文化中获得创建“立法、司法、行政三大权力相互监督、制衡”政治理论的思想灵感。他指出正因为没有“法”的精神,“人们曾经想让法律与专制主义并行,可是任何事情一旦与专制主义相联系起来,就丧失了自身的力量”。

——以上材料均摘编自郭丽娜、康波《18世纪法国启蒙主义文学中的中国思想文化因素——析“中国礼仪之争”对法国启蒙文学的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国明清时期的政治、经济、思想方面各有何发展变化,并对此进行简要评价。

(2)根据材料分别概括伏尔泰与孟德斯鸠对中国文化的认识和借鉴,并概括启蒙思想家借鉴中国文化的目的。

答案以及解析

1.答案:C

解析:明清商品经济的发展。注意题中时间(明后期)百姓十分之六七不务农而经营手工业、商业这一现象的历史原因,即工商业的发展导致了社会结构(人口职业结构)的变动,这也符合经济基础的变化带来上层建筑变化的原理。C项正确。A项中农业的衰退和B项中贫富分化的问题材料无法体现,A、B两项错误,排除;材料中的无业游民指的是从事工商业者,D项错误,排除。

2.答案:C

解析:选择C:明朝后期,江南地区每年要从全国其他地区输入棉花,而向外输出棉布,这说明江南地区由于棉纺织业发达,一方面大量输出棉织品,另一方面,又需要大量棉花以供原料。排除A:材料主要反映的是江南地区棉花和布的流通,即江南地区在物资运输方面的突出作用,而非江南地区工商业市镇的繁荣。排除B:材料体现江南地区在南北之间货物运输中的突出作用,并未体现多种经营。排除D:材料体现江南地区在南北之间货物运输中的突出作用,但无法说明其是全国商品集散地。

3.答案:D

解析:由材料及所学知识可知,明代中期与前期相比,太湖流域各府稻田数量有所减少,这主要是因为明代中后期商品经济日益发展,江南等地区农业的多种经营日益兴盛,经济作物品种繁多,种植广泛,故选D项。材料并未体现饮食结构的变化,排除A项。人口数量的增多会导致粮食需求量增多,从而推动土地的开发,增加稻田数量,排除B项。明朝中后期虽然商品经济日益发展,但政府重农抑商政策并未松动,排除C项。

4.答案:D

解析:据本题题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:明代(中国)。根据材料结合所学可知,吕坤提出“世间万物各有所欲,其欲亦是天理人情”,这是对传统理学中“存天理,灭人欲”观念的突破,肯定了人的欲望的合理性。同时他主张“庙堂之上言理,则天子不得以势相夺”“理者,圣人之权也。帝王无圣人之理,则其权有时而屈”,强调理高于权势,对君主的权力提出了一定的限制和约束,这在当时的社会背景下,具有反对封建专制、追求思想自由和平等的倾向,带有鲜明的思想启蒙色彩,D项正确;吕坤的主张是对君主专制的一种反思和限制,并非服务于君主专制,排除A项;程朱理学主张“存天理,灭人欲”,而吕坤肯定人欲,与程朱理学的理欲观不同,不是继承关系,排除B项;天赋人权强调人天生具有某些权利,吕坤的主张主要是关于理与权势的关系以及对人欲的肯定,没有明确提出天赋人权的观念,排除C项。故选D项。

5.答案:A

解析:根据材料可知,明代以前的英雄豪杰观带有“圣人”性质,但明代趋于理性化,认同英雄有情,这是因为明代心学强调主观能动性,提倡以自己的内心为准则,推动了英雄观的变化,因此A项正确。民本思想与英雄观的变化无关,排除B项;材料反映了明代认同英雄具有“人”的情感,这是思想领域变化的体现,这些变化仍属于儒学范畴,排除C项;材料反映了明代英雄观的变化,而非圣人崇拜减弱,排除D项。

6.答案:B

解析:据所学知识,“华夷之辨”又称“夷夏之辨”,即区分华夏与蛮夷,春秋战国时期认为应该以周礼影响、改变周边蛮夷;魏晋时期,佛教发展后则转向与佛教的碰撞及吸收;到明清时期,则实际上变为中西文化之争,三者都共同体现了思想界维护民族文化地位、提升民族文化自信的不懈追求,故选B项。

7.答案:B

解析:据材料“一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也”可知,王夫之批判君主专制,关心百姓的生死命运,说明王夫之突破传统政治伦理并关心百姓命运,故选B项;王夫之反对君主专制,但不主张废除君主,排除A项;民主、自由的启蒙思想是18世纪启蒙运动的主张,与王夫之思想不符,排除C项;明末清初思想家提倡经世致用,反对空谈,抨击程朱理学脱离现实的弊病,与材料内容无关,排除D项。

8.答案:D

解析:顾炎武编修《肇域志》时将一统志、县志和史书互相参考,内容都是与国计民生有关的问题,这说明顾炎武关注社会现实,倡导经世致用,故D项正确。A、C两项说法过于绝对,排除;顾炎武没有单纯注重历史研究,而是与地理相互参考,排除B项。

9.答案:D

解析:结合所学可知,明中后期由于社会矛盾尖锐,统治危机加深,王守仁希望对传统儒家思想加以改造,为现实统治服务,故选D项;王守仁心学是对传统儒家思想的改造,儒家思想仍占主导地位,并未动摇,排除A项;王守仁心学是要民众消除一切邪念,从心底服从专制统治,与教育水平无直接关联,排除B项;材料虽提及“格物致知”,但无法看出程朱理学的影响,排除C项。

10.答案:B

解析:材料中“公”和“私”的矛盾是传统官方倡导的“仁政”“忠孝节义”价值观与民间“江湖义气”“平等”等新思想的冲突,据所学知识可知,罗贯中所在的明代,伴随着商品经济发展、市民阶层壮大,新思想萌发而与传统思想产生了冲突,因而小说中存在着两种价值观念,这是时代发展在文学作品中的体现,故选B项;小说是虚构的文学作品,不会真实再现历史,排除A项;材料中设有涉及对小说体裁的评价,排除C项;据材料“提倡忠孝节义”可知,该小说并没有对程朱理学作出反思,排除D项。

11.答案:B

解析:根据材料“随了正学的提倡的结果,连小说中也非谈忠说孝不可了”可知,清朝后期,随着劝诫教化的影响,原来适应了市民生活的小说在发生着变化,也非谈忠说孝不可了,说明劝诫教化功能突出,B项正确;改变了古代文学发展趋势,说法过于绝对,排除A项;创作取决于官方意识形态,在材料中没有体现,讲的是正学的提倡,排除C项;缺乏民主启蒙意识,在材料中没有体现,排除D项。故选:B。

12.答案:B

解析:根据材料“还出现了许多以市民生活为题材的剧目,如《一捧雪》《蓟州堂》等”和所学知识可知,京剧的世俗化色彩浓厚,主要是因为清朝商品经济发展,推动文化繁荣,B项正确;晚清时期清王朝统治危机的逐渐加剧,排除A项;京剧是本土文化,不是外来文化,没有体现外来文化影响,排除C项;京剧是戏曲,不是社会主流艺术形式,排除D项。故选B项。

13.答案:D

解析:《本草纲目》+人类认知水平的提高,《本草纲目》不仅“包含了丰富的矿物学、植物学、动物学内容”,并且还“大量运用化学、物理学……进行记载分析”,甚至对达尔文的进化论产生了一定的影响,说明该书提高了人类对自然界的认知水平,故D项正确;《本草纲目》是一部药物学专著,未总结古代的科技成就,排除A项;材料信息仅说明《本草纲目》对达尔文进化论产生了一定影响,不能说明其影响了西方近代科学的发展进程,排除B项;《本草纲目》属于传统药物学的范畴,其并没有推动中国医药学的近代化,排除C项。

14.答案:(1)人口大量聚集;商业贸易蓬勃发展;手工业生产日趋专业化;资本性金融机构发展日渐成熟;

(2)原因:第二次鸦片战争后成为通商口岸,在列强冲击下传统经济社会结构逐步解体;传统管理部门被新式机构取代,公共事业取得长足发展,城市管理等方面逐渐西化;机器等近代生产方式的引入,推动了汉口生产模式的变革;大量银行涌入,金融工具的更新助推了商务活动发展;受外国势力入侵及西方文化影响,汉口社会风尚逐步西化。

影响:助力汉口地区资本主义经济发展,推动经济结构近代化;壮大民族资产阶级力量,为资产阶级民主革命提供物质保障;新生活风尚的传播助推思想启蒙,带来思想观念上的近代化发展。

解析:(1)本题是特点类材料分析题。时空是明清时期中国汉口地区。根据材料“成化年间,因汉水改道,成为商贸枢纽而快速兴起”可分析出入口大型聚集,商业更易蓬勃发展;根据材料“拥有规模相当可观的手工制造业,形成了白布街,花布街等各具特色的专业街肆,涌现出叶开泰药店、汪玉露茶食店等风格独特的名店名铺”可分析出手工业生产日趋专业化:根据材料“一种日渐成熟的、自成体系的、服务于汉口社会和经济生活的金融业已发展起来”可分析出资本性金融机构发展日渐成熟。

(2)本题是育景类和影响类材料分析题。时空是近代中国汉口。原因:根据材料“第二次鸦片战争后汉口开埠、揭开了武汉由传统向近代转型的序幕”可分析出第二次鸦片战争后成为通商口岸,在列强冲击下传统经济社会结构逐步解体;根据材料“1861年请汪设立江汉关管理过境贸易,其管理方式几乎全盘引进西方关税规则,谢称汉口变为近代通商口岸的商业标志”可分析出传统管理部门被新式机构取代,公共事业取得长足发展,城市管理等方面逐渐西化:根据材料“蒸汽机、发电机等各式机器相继出现在汉口的企业”可分析出机器等近代生产方式的引入,推动了汉口生产模式的变革:根据材料“汉口开埠后,包括七家中国银行在内的各国银行蜂拥而入,取代了传统物庄、票号,金融工具的更新极大地推动了汉口商务的发展”可分析出大量报行涌入,金融工具的更新助推了商务活动发展;根据材料“西方的文化娱乐和生活方式逐渐为武汉人所接受,出现了趋新崇洋的社会风尚”可分析出受外国势力入侵及西方文化影响,汉口社会风尚逐步西化。

影响;根据材料“蒸汽机、发电机等各式机器相继出现在汉口的企业中”可分析出助力汉口地区资本主义经济发展,推动经济结构近代化;结合民族资产阶级可分析出壮大民族资产阶级力量,为资产阶级民主革命提供物质保障;根据材料“汉口在公共设施、市政管理等方面有了长足发展,近代城市的功能也日益完善”可分析出新生活风尚的传播助推思想启蒙,带来思想观念上的近代化发展。

15.答案:(1)发展变化:专制集权空前强化;手工业行业出现新的经营方式,即开设工场;儒学发展到心学阶段,思想界出现提倡个性自由和反对专制的倾向。

评价:明清时期封建制度日益腐朽,社会发展总体上落后于世界潮流。

(2)认识和借鉴:伏尔泰肯定了中国的开明专制制度,竭力推广孔子及其创立的儒家学说,以侧击路易十四崇尚的专制;孟德斯鸠推崇宋儒的法治主张,并从中国文化中获得创建“立法、司法、行政三大权力相互监督、制衡”政治理论的思想灵感。

目的:启蒙思想家借鉴中国文化,作为反教会神学斗争的思想武器;他们宣传中国文化,用以抨击法国的专制制度,谋求建立资本主义社会。

解析:明清时期社会的变化+中国文化对西方国家的影响。第(1)问,第一小问据材料“雍正皇帝关于各地处理重罪案件,必须呈送皇帝御览,否则不得对人犯处以极刑的谕令”并结合所学明清时期政治、经济、思想等→专制集权空前强化,手工业行业出现新的经营方式,即开设工场;“竭力推广孔子……儒家学说”并结合所学知识→儒学发展到心学阶段,思想界出现提倡个性自由和反对专制的倾向。第二小问综合第(1)问答案和所学,运用唯物史观分析即可。

第(2)问,第一小问据材料“对中国开明君主社会的向往使伏尔泰在其文学作品中将中国奉为理性社会的圭臬”“伏尔泰……儒学文人也充满敬仰之情”“侧击路易十四崇尚……的缺点”等信息→伏尔泰肯定了中国的开明专制制度,竭力推广孔子及其创立的儒家学说,以侧击路易十四崇尚的专制;据材料“孟德斯鸠看到的……是宋儒的法治的政治主张”“孟德斯鸠也从中国文化中获得……思想灵感”→孟德斯鸠推崇宋儒的法治主张,并从中国文化中获得创建“立法、司法、行政三大权力相互监督、制衡”政治理论的思想灵感。第二小问综合材料“伏尔泰在其文学作品中将中国奉为理性社会的圭臬”“孟德斯鸠认真研究朱子学中的……政治理论”等信息并结合所学知识,从思想、政治和社会发展等角度作答即可。

1.明后期松江人何良俊记述:“(正德)以前,百姓十一在官,十九在田……今去农而改业为工商者三倍于前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食(谋生)者又十之二三也。大抵以十分百姓言之,已六七去农。”据此可知( )

A.工商业的发展造成了农业的衰退 B.财富分配不均引起贫富分化加剧

C.工商业发展导致了社会结构的变动 D.无业游民增加促成了工商业的发展

2.明后期,江南地区每年要从华北、湖广地区输入棉花。山东、河南等植棉区,由于不善织布,以至于“北土广树艺而昧于织,南土精织纴而寡于艺”,从而形成“棉则方舟而鬻于南,布则方舟而鬻诸北”的南北流通格局。材料表明,当时江南地区( )

A.工商业市镇的繁荣 B.多种经营日益兴盛

C.物资转输作用突出 D.是全国商品集散地

3.下表为明代初年与明中期太湖流域各府稻田数量。

府名 洪武时期(亩) 万历时期(亩)

苏州 9850671 9295951

松江 5132290 4247703

常州 7973188 6425595

嘉兴 4500683 4323299

湖州 5219242 6112872

总计 32676074 30405419

洪武时期至万历时期稻田数量发生变化的主要原因是( )

A.饮食结构发生改变 B.人口数量急剧增多

C.重农抑商政策松动 D.商品经济日益发展

4.明代思想家吕坤(1536—1618)认为,“世间万物各有所欲,其欲亦是天理人情。”他还进一步提出,“庙堂之上言理,则天子不得以势相夺”,“理者,圣人之权也。帝王无圣人之理,则其权有时而屈”。吕坤的主张( )

A.服务于君主专制的现实需要 B.继承了程朱理学的理欲观

C.初步提出了天赋人权的观念 D.具有鲜明的思想启蒙色彩

5.明代以前的英雄豪杰观带有显著的“圣人”性质,甚至可以“不近人情”。明代却趋于理性化,不止认同英雄有情,“儿女情,英雄气,并行不悖”,且推项羽为英雄第一,以曹操和勾践为英雄。这一变化( )

A.与心学思潮息息相关 B.说明民本思想成为主流

C.和孔孟学说理念不符 D.反映圣人崇拜有所弱化

6.“华夷之辨”是历史上时常探讨的主题,春秋战国时期,其主要侧重于“以华或礼(即华夏礼乐文明)变夷”;魏晋时期,“华夷之辨”的中心转向了“华梵(佛教)之辨”;到了明清时期,实际上蜕变为“中西文化之争”。这反映出( )

A.先进文化对落后文化的改造作用 B.思想界提升民族文化自信的不懈追求

C.中外文化的碰撞与交融源远流长 D.士大夫巩固汉族文化主体地位的努力

7.明末清初思想家王夫之在其《读通鉴论》中提出,“一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也”的政治伦理原则,他甚至说:“宁丧天下于庙堂,而不忍使无知赤子窥窃弄兵以相吞噬也。”据此可知,王夫之( )

A.主张彻底废除君主专制统治 B.突破传统政治伦理并关心百姓命运

C.宣扬了民主自由的启蒙思想 D.抨击程朱理学严重脱离现实的弊病

8.顾炎武编修《肇域志》,“先取一统志,后取各省府州县志,后取二十一史参互书之”,内容上遍涉边防、要塞、农田、水利、赋役、粮食、屯田、矿产、交通等与现实生活、百姓利益相关的问题,密切联系“天下利病,生民疾苦”。这表明顾炎武( )

A.改变了学术发展方向 B.注重历史研究

C.重建了儒家思想体系 D.倡导经世致用

9.王守仁也谈“格物致知”,认为“致吾心之良知于事事物物也”,并且提出“格者,正也,正其不正以归于正之谓也。正其不正者,去恶之谓也;归于正者,为善之谓也”。王守仁提出这一主张的主要社会背景是( )

A.儒家思想统治地位动摇 B.教育水平低下

C.程朱理学影响日渐衰微 D.社会矛盾尖锐

10.陈平原先生在点评《三国志通俗演义》时指出,刘备行仁政的“公”的国策一直受到“义气”这一“私”的价值的挑战,作者罗贯中既提倡忠孝节义,又向往江湖义气般的君臣平等。这反映了该小说( )

A.真实再现了三国历史 B.与时代脉搏同频共振

C.开创了章回体的体裁 D.对程朱理学作出反思

11.郑振铎认为:“从乾隆五十七年以后,话本的作者,在实际上可以说是绝迹了……淫靡的作风是早已过去了的,随了正学的提倡的结果,连小说中也非谈忠说孝不可了。”这表明清代小说( )

A.改变了古代文学发展趋势 B.劝诫教化功能突出

C.创作取决于官方意识形态 D.缺乏民主启蒙意识

12.清代中后期,京剧在宫廷中日渐兴盛。除了以帝王将相为主角等宏大叙事的历史剧以外,还出现了许多以市民生活为题材的剧目,如《一捧雪》《蓟州堂》等。这表明( )

A.清王朝统治危机的逐渐加剧 B.经济发展世俗文化影响广泛

C.艺术受外来文化的重大挑战 D.京剧成为社会主流艺术形式

13.《本草纲目》一书包含了丰富的矿物学、植物学、动物学内容,并且大量运用化学、物理学、农学、天文学、气象学、生理学等领域的知识对药物进行记载分析。达尔文创立进化论时,曾从此书中引述了不少有关植物和动物的资料。该书( )

A.总结了中国古代的科技成就 B.影响了西方近代科学的发展进程

C.推动了中国医药学的近代化 D.提高了人类对自然界的认识水平

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明朝初年,汉口只是一片人迹罕至的荒滩。成化年间,因汉水改道,成为商贸枢纽而快速兴起。到鸦片战争之前汉口已发展成为长江中上游的产品集散中心。据学者水野吉统计,鸦片战争前,汉口的贸易总额达到白银1.3亿两,成为仅次于上海的全国第二大贸易港。除商业外,汉口还拥有规模相当可观的手工制造业,形成了白布街、花布街等各具特色的专业街肆,涌现出叶开泰药店、汪玉霞茶食店等风格独特的名店名铺。借助于自明后期以来持续稳步发展的国内经济的全面货币化,以及商人与商业资本持续不断地涌入,一种日渐成熟的、自成体系的、服务于汉口社会和经济生活的金融业已发展起来。

——摘编自范植清《鸦片战争前汉口镇商业资本的发展》

材料二 第二次鸦片战争后汉口开埠,揭开了武汉由传统向近代转型的序幕。1863年俄商创办了顺丰砖茶厂,随后蒸汽机、发电机等各式机器相继出现在汉口的企业中。1861年清廷设立江汉关管理过境贸易,其管理方式几乎全盘引进西方关税规则,堪称汉口变为近代通商口岸的商业标志。……汉口开埠后,包括七家中国银行在内的各国银行蜂拥而入,取代了传统钱庄、票号,金融工具的更新极大地推动了汉口商务的发展。受租界的刺激与影响,汉口在公共设施、市政管理等方面有了长足发展,近代城市的功能也日益完善。西方的文化娱乐和生活方式逐渐为武汉人所接受,出现了趋新崇洋的社会风尚。

——摘编自任放,杜七红,《传统市镇近代化刍论—以汉口为个案的研究》

(1)依据材料一、概括明清时期汉口地区经济发展的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉口市镇近代化的原因及其影响。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 伏尔泰在《路易十四时代》中赞扬中国君主的道德,他在转述雍正皇帝关于各地处理重罪案件,必须呈送皇帝御览,否则不得对人犯处以极刑的谕令时,发表了如下议论,“颁布这一敕令理由有二。两者均与敕令同样可敬。其一为:不得视人命如草芥。其二为:君王对百姓须爱民如子。”伏尔泰对处于中国统治阶层的儒学文人也充满敬仰之情。对中国文明的高度赞赏和对中国开明君主社会的向往使伏尔泰在其文学作品中将中国奉为理性社会的圭臬。他系统地阐述中国的历史、法律、宗教、道德、科学、哲学和风俗等问题,竭力推广孔子及其创立的儒家学说。他指出中国“是世界上最古老的民族,它在伦理道德和治国理政方面,堪称首屈一指”,以侧击路易十四崇尚的专制和不明白什么是宽大、容忍的缺点。

材料二 孟德斯鸠认真研究朱子学中的世界观、宇宙生成论及政治理论。在中国理学家所推崇的理性观中,孟德斯鸠看到的不是传教士所抨击的无神论,而是宋儒的法治的政治主张。他从朱熹的“法者,天下之理”和礼法应“与时宜之”思想中得到启示,在传世之作《论法的精神》的第一章,就开篇明义提出一个重要观点:“人也有自己的法。”孟德斯鸠也从中国文化中获得创建“立法、司法、行政三大权力相互监督、制衡”政治理论的思想灵感。他指出正因为没有“法”的精神,“人们曾经想让法律与专制主义并行,可是任何事情一旦与专制主义相联系起来,就丧失了自身的力量”。

——以上材料均摘编自郭丽娜、康波《18世纪法国启蒙主义文学中的中国思想文化因素——析“中国礼仪之争”对法国启蒙文学的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国明清时期的政治、经济、思想方面各有何发展变化,并对此进行简要评价。

(2)根据材料分别概括伏尔泰与孟德斯鸠对中国文化的认识和借鉴,并概括启蒙思想家借鉴中国文化的目的。

答案以及解析

1.答案:C

解析:明清商品经济的发展。注意题中时间(明后期)百姓十分之六七不务农而经营手工业、商业这一现象的历史原因,即工商业的发展导致了社会结构(人口职业结构)的变动,这也符合经济基础的变化带来上层建筑变化的原理。C项正确。A项中农业的衰退和B项中贫富分化的问题材料无法体现,A、B两项错误,排除;材料中的无业游民指的是从事工商业者,D项错误,排除。

2.答案:C

解析:选择C:明朝后期,江南地区每年要从全国其他地区输入棉花,而向外输出棉布,这说明江南地区由于棉纺织业发达,一方面大量输出棉织品,另一方面,又需要大量棉花以供原料。排除A:材料主要反映的是江南地区棉花和布的流通,即江南地区在物资运输方面的突出作用,而非江南地区工商业市镇的繁荣。排除B:材料体现江南地区在南北之间货物运输中的突出作用,并未体现多种经营。排除D:材料体现江南地区在南北之间货物运输中的突出作用,但无法说明其是全国商品集散地。

3.答案:D

解析:由材料及所学知识可知,明代中期与前期相比,太湖流域各府稻田数量有所减少,这主要是因为明代中后期商品经济日益发展,江南等地区农业的多种经营日益兴盛,经济作物品种繁多,种植广泛,故选D项。材料并未体现饮食结构的变化,排除A项。人口数量的增多会导致粮食需求量增多,从而推动土地的开发,增加稻田数量,排除B项。明朝中后期虽然商品经济日益发展,但政府重农抑商政策并未松动,排除C项。

4.答案:D

解析:据本题题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:明代(中国)。根据材料结合所学可知,吕坤提出“世间万物各有所欲,其欲亦是天理人情”,这是对传统理学中“存天理,灭人欲”观念的突破,肯定了人的欲望的合理性。同时他主张“庙堂之上言理,则天子不得以势相夺”“理者,圣人之权也。帝王无圣人之理,则其权有时而屈”,强调理高于权势,对君主的权力提出了一定的限制和约束,这在当时的社会背景下,具有反对封建专制、追求思想自由和平等的倾向,带有鲜明的思想启蒙色彩,D项正确;吕坤的主张是对君主专制的一种反思和限制,并非服务于君主专制,排除A项;程朱理学主张“存天理,灭人欲”,而吕坤肯定人欲,与程朱理学的理欲观不同,不是继承关系,排除B项;天赋人权强调人天生具有某些权利,吕坤的主张主要是关于理与权势的关系以及对人欲的肯定,没有明确提出天赋人权的观念,排除C项。故选D项。

5.答案:A

解析:根据材料可知,明代以前的英雄豪杰观带有“圣人”性质,但明代趋于理性化,认同英雄有情,这是因为明代心学强调主观能动性,提倡以自己的内心为准则,推动了英雄观的变化,因此A项正确。民本思想与英雄观的变化无关,排除B项;材料反映了明代认同英雄具有“人”的情感,这是思想领域变化的体现,这些变化仍属于儒学范畴,排除C项;材料反映了明代英雄观的变化,而非圣人崇拜减弱,排除D项。

6.答案:B

解析:据所学知识,“华夷之辨”又称“夷夏之辨”,即区分华夏与蛮夷,春秋战国时期认为应该以周礼影响、改变周边蛮夷;魏晋时期,佛教发展后则转向与佛教的碰撞及吸收;到明清时期,则实际上变为中西文化之争,三者都共同体现了思想界维护民族文化地位、提升民族文化自信的不懈追求,故选B项。

7.答案:B

解析:据材料“一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也”可知,王夫之批判君主专制,关心百姓的生死命运,说明王夫之突破传统政治伦理并关心百姓命运,故选B项;王夫之反对君主专制,但不主张废除君主,排除A项;民主、自由的启蒙思想是18世纪启蒙运动的主张,与王夫之思想不符,排除C项;明末清初思想家提倡经世致用,反对空谈,抨击程朱理学脱离现实的弊病,与材料内容无关,排除D项。

8.答案:D

解析:顾炎武编修《肇域志》时将一统志、县志和史书互相参考,内容都是与国计民生有关的问题,这说明顾炎武关注社会现实,倡导经世致用,故D项正确。A、C两项说法过于绝对,排除;顾炎武没有单纯注重历史研究,而是与地理相互参考,排除B项。

9.答案:D

解析:结合所学可知,明中后期由于社会矛盾尖锐,统治危机加深,王守仁希望对传统儒家思想加以改造,为现实统治服务,故选D项;王守仁心学是对传统儒家思想的改造,儒家思想仍占主导地位,并未动摇,排除A项;王守仁心学是要民众消除一切邪念,从心底服从专制统治,与教育水平无直接关联,排除B项;材料虽提及“格物致知”,但无法看出程朱理学的影响,排除C项。

10.答案:B

解析:材料中“公”和“私”的矛盾是传统官方倡导的“仁政”“忠孝节义”价值观与民间“江湖义气”“平等”等新思想的冲突,据所学知识可知,罗贯中所在的明代,伴随着商品经济发展、市民阶层壮大,新思想萌发而与传统思想产生了冲突,因而小说中存在着两种价值观念,这是时代发展在文学作品中的体现,故选B项;小说是虚构的文学作品,不会真实再现历史,排除A项;材料中设有涉及对小说体裁的评价,排除C项;据材料“提倡忠孝节义”可知,该小说并没有对程朱理学作出反思,排除D项。

11.答案:B

解析:根据材料“随了正学的提倡的结果,连小说中也非谈忠说孝不可了”可知,清朝后期,随着劝诫教化的影响,原来适应了市民生活的小说在发生着变化,也非谈忠说孝不可了,说明劝诫教化功能突出,B项正确;改变了古代文学发展趋势,说法过于绝对,排除A项;创作取决于官方意识形态,在材料中没有体现,讲的是正学的提倡,排除C项;缺乏民主启蒙意识,在材料中没有体现,排除D项。故选:B。

12.答案:B

解析:根据材料“还出现了许多以市民生活为题材的剧目,如《一捧雪》《蓟州堂》等”和所学知识可知,京剧的世俗化色彩浓厚,主要是因为清朝商品经济发展,推动文化繁荣,B项正确;晚清时期清王朝统治危机的逐渐加剧,排除A项;京剧是本土文化,不是外来文化,没有体现外来文化影响,排除C项;京剧是戏曲,不是社会主流艺术形式,排除D项。故选B项。

13.答案:D

解析:《本草纲目》+人类认知水平的提高,《本草纲目》不仅“包含了丰富的矿物学、植物学、动物学内容”,并且还“大量运用化学、物理学……进行记载分析”,甚至对达尔文的进化论产生了一定的影响,说明该书提高了人类对自然界的认知水平,故D项正确;《本草纲目》是一部药物学专著,未总结古代的科技成就,排除A项;材料信息仅说明《本草纲目》对达尔文进化论产生了一定影响,不能说明其影响了西方近代科学的发展进程,排除B项;《本草纲目》属于传统药物学的范畴,其并没有推动中国医药学的近代化,排除C项。

14.答案:(1)人口大量聚集;商业贸易蓬勃发展;手工业生产日趋专业化;资本性金融机构发展日渐成熟;

(2)原因:第二次鸦片战争后成为通商口岸,在列强冲击下传统经济社会结构逐步解体;传统管理部门被新式机构取代,公共事业取得长足发展,城市管理等方面逐渐西化;机器等近代生产方式的引入,推动了汉口生产模式的变革;大量银行涌入,金融工具的更新助推了商务活动发展;受外国势力入侵及西方文化影响,汉口社会风尚逐步西化。

影响:助力汉口地区资本主义经济发展,推动经济结构近代化;壮大民族资产阶级力量,为资产阶级民主革命提供物质保障;新生活风尚的传播助推思想启蒙,带来思想观念上的近代化发展。

解析:(1)本题是特点类材料分析题。时空是明清时期中国汉口地区。根据材料“成化年间,因汉水改道,成为商贸枢纽而快速兴起”可分析出入口大型聚集,商业更易蓬勃发展;根据材料“拥有规模相当可观的手工制造业,形成了白布街,花布街等各具特色的专业街肆,涌现出叶开泰药店、汪玉露茶食店等风格独特的名店名铺”可分析出手工业生产日趋专业化:根据材料“一种日渐成熟的、自成体系的、服务于汉口社会和经济生活的金融业已发展起来”可分析出资本性金融机构发展日渐成熟。

(2)本题是育景类和影响类材料分析题。时空是近代中国汉口。原因:根据材料“第二次鸦片战争后汉口开埠、揭开了武汉由传统向近代转型的序幕”可分析出第二次鸦片战争后成为通商口岸,在列强冲击下传统经济社会结构逐步解体;根据材料“1861年请汪设立江汉关管理过境贸易,其管理方式几乎全盘引进西方关税规则,谢称汉口变为近代通商口岸的商业标志”可分析出传统管理部门被新式机构取代,公共事业取得长足发展,城市管理等方面逐渐西化:根据材料“蒸汽机、发电机等各式机器相继出现在汉口的企业”可分析出机器等近代生产方式的引入,推动了汉口生产模式的变革:根据材料“汉口开埠后,包括七家中国银行在内的各国银行蜂拥而入,取代了传统物庄、票号,金融工具的更新极大地推动了汉口商务的发展”可分析出大量报行涌入,金融工具的更新助推了商务活动发展;根据材料“西方的文化娱乐和生活方式逐渐为武汉人所接受,出现了趋新崇洋的社会风尚”可分析出受外国势力入侵及西方文化影响,汉口社会风尚逐步西化。

影响;根据材料“蒸汽机、发电机等各式机器相继出现在汉口的企业中”可分析出助力汉口地区资本主义经济发展,推动经济结构近代化;结合民族资产阶级可分析出壮大民族资产阶级力量,为资产阶级民主革命提供物质保障;根据材料“汉口在公共设施、市政管理等方面有了长足发展,近代城市的功能也日益完善”可分析出新生活风尚的传播助推思想启蒙,带来思想观念上的近代化发展。

15.答案:(1)发展变化:专制集权空前强化;手工业行业出现新的经营方式,即开设工场;儒学发展到心学阶段,思想界出现提倡个性自由和反对专制的倾向。

评价:明清时期封建制度日益腐朽,社会发展总体上落后于世界潮流。

(2)认识和借鉴:伏尔泰肯定了中国的开明专制制度,竭力推广孔子及其创立的儒家学说,以侧击路易十四崇尚的专制;孟德斯鸠推崇宋儒的法治主张,并从中国文化中获得创建“立法、司法、行政三大权力相互监督、制衡”政治理论的思想灵感。

目的:启蒙思想家借鉴中国文化,作为反教会神学斗争的思想武器;他们宣传中国文化,用以抨击法国的专制制度,谋求建立资本主义社会。

解析:明清时期社会的变化+中国文化对西方国家的影响。第(1)问,第一小问据材料“雍正皇帝关于各地处理重罪案件,必须呈送皇帝御览,否则不得对人犯处以极刑的谕令”并结合所学明清时期政治、经济、思想等→专制集权空前强化,手工业行业出现新的经营方式,即开设工场;“竭力推广孔子……儒家学说”并结合所学知识→儒学发展到心学阶段,思想界出现提倡个性自由和反对专制的倾向。第二小问综合第(1)问答案和所学,运用唯物史观分析即可。

第(2)问,第一小问据材料“对中国开明君主社会的向往使伏尔泰在其文学作品中将中国奉为理性社会的圭臬”“伏尔泰……儒学文人也充满敬仰之情”“侧击路易十四崇尚……的缺点”等信息→伏尔泰肯定了中国的开明专制制度,竭力推广孔子及其创立的儒家学说,以侧击路易十四崇尚的专制;据材料“孟德斯鸠看到的……是宋儒的法治的政治主张”“孟德斯鸠也从中国文化中获得……思想灵感”→孟德斯鸠推崇宋儒的法治主张,并从中国文化中获得创建“立法、司法、行政三大权力相互监督、制衡”政治理论的思想灵感。第二小问综合材料“伏尔泰在其文学作品中将中国奉为理性社会的圭臬”“孟德斯鸠认真研究朱子学中的……政治理论”等信息并结合所学知识,从思想、政治和社会发展等角度作答即可。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进