人教版九年级上册第3单元第9课《故乡》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版九年级上册第3单元第9课《故乡》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-02 18:46:50 | ||

图片预览

文档简介

《故乡》教学设计

寿县寿春中学 江明星

教学目标:

1、理解小说中的景物描写及其作用。(重点)

2、认识封建等级观念酿成人与人之间感情上的隔膜,更加重了这种痛苦和悲哀。(难点)

3、学习本文刻画人物的方法和运用对比突出小说主题的写法,理解小说中议论的作用。

教学课时:两课时

教学过程

第一课时

教学内容与过程:

一、导语:

如果说漂泊是人生,那么旅途中人挥

( http: / / www.21cnjy.com )之不去的便是对温暖家园的情感记忆。“月是故乡明”,乡情已积淀为生命中的血肉、精魂。饱经沧桑的鲁迅先生对故乡的体验又何尝不是如此?透过生意盎然、趣味无穷的百草园,严肃古朴而又不乏趣味的三味书屋,景色优美、人情淳厚的平桥乐土,我们能触摸到的是先生流露其间的对故乡的喜爱、思念。1919年先生返回故里,卖掉老屋,接母亲及家眷举家北上。这次诀别故乡给了他怎样的体验呢?今天,我们就一起走进小说《故乡》,去体会先生的情感变化。

二、作家作品

(一)作者简介:

鲁迅(1881-1936),我国伟

( http: / / www.21cnjy.com )大的文学家、思想家和革命家,中国新文化运动的旗手,本名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

1918年5月开始用“鲁迅”笔名创作,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。1936年病逝于上海。

(二)写作背景:

小说写于1921年1月。当时辛亥革

( http: / / www.21cnjy.com )命虽然过去是十余年了,但军阀各霸一方,在帝国主义操纵下,混战不已。各地军阀自设关卡,自立税局,自订税额,对老百姓横征暴敛,层层盘剥,生活在这种社会现实中的广大劳动人民,深受双重压迫,在饥寒交迫中痛苦挣扎,农民生活日益贫困,农村经济衰败。

(三)关于小说

1、三要素:完整的故事情节;鲜明的人物形象;具体的环境描写。

2、分类:长篇小说、中篇小说、短篇小说。

三、阅读课文,整体感知

1、朗读课文。(学生自由读)

(1)出示课件:重点词语

(2)完成《创优作业》第一课时“基础积累”第1-3题。

2、用简洁的语言复述小说的内容,找出本文的线索。

小说以“我”回故乡的活动为线索,按照“回故乡”——“在故乡”——“离故乡”的情节安排,写了“我”回故乡的见闻与感受。

3、根据以上思路,将课文分为三个部分,并概括每部分的主要内容。

明确:小说以“我”的见闻感受为线索。

第一部分(1-5段):写故乡萧条的景象和“我”回故乡的目的。(回故乡)

第二部分(6-77段):写“我”在故乡的见闻感受。(在故乡)

第三部分(78-88段):写“我”离开故乡时的感受和心情。(离故乡)

四、再读课文,合作探究

1、“我”离开故乡已经二十

( http: / / www.21cnjy.com )余年了,当“我”再次回乡的时候,“我”发现故乡已经变了,已经不再是“我”记忆中的故乡了。大家想一想,故乡有哪些方面的变化呢?

讨论并明确:

故乡的面貌变了;故乡的人都变了;故乡的人们的生活状态变了;人们的精神状态也变了。(后两方面学生可能会指出来)

2、文章对故乡景物的描写共有几处?故乡的面貌有了哪些变化呢?

回到故乡时见到“萧索的荒村”(第2段、第6段);记忆中的“神异的图画”(第12段);“蒙眬中”想象到的图景(第88段)。

(注:“蒙眬”:快要睡着或刚醒时,两眼半开半闭,看东西不清的样子。朦胧:月光不明;不清楚,模糊。曚昽:日光暗淡不明。)

教师总结:从这些段落中我们可以

( http: / / www.21cnjy.com )看到,记忆中“深蓝的天空”、“金黄的圆明”、“碧绿的西瓜”的故乡,变成了“苍黄”“萧索”“枯草”的荒村。故乡是一日不如一日,昔日的蓝天、明月已荡然无存,留下的只是“阴晦”“苍黄”和“萧索”。这说明了什么?说明了在这二十年的时间里,“我”的故乡不但没有进步,反而变得更加破败了;更深一点儿讲,说明了辛亥革命虽然推翻了统治中国两千多年的封建帝制,但这场革命并不彻底,在广大的中国农村,人民的生活和社会的经济发展反而日趋衰落。故乡环境的变化,对记忆中故乡的眷恋和怀念,正反映了“我”对现实的强烈不满,表达了对新生活的渴求,对未来的憧憬。

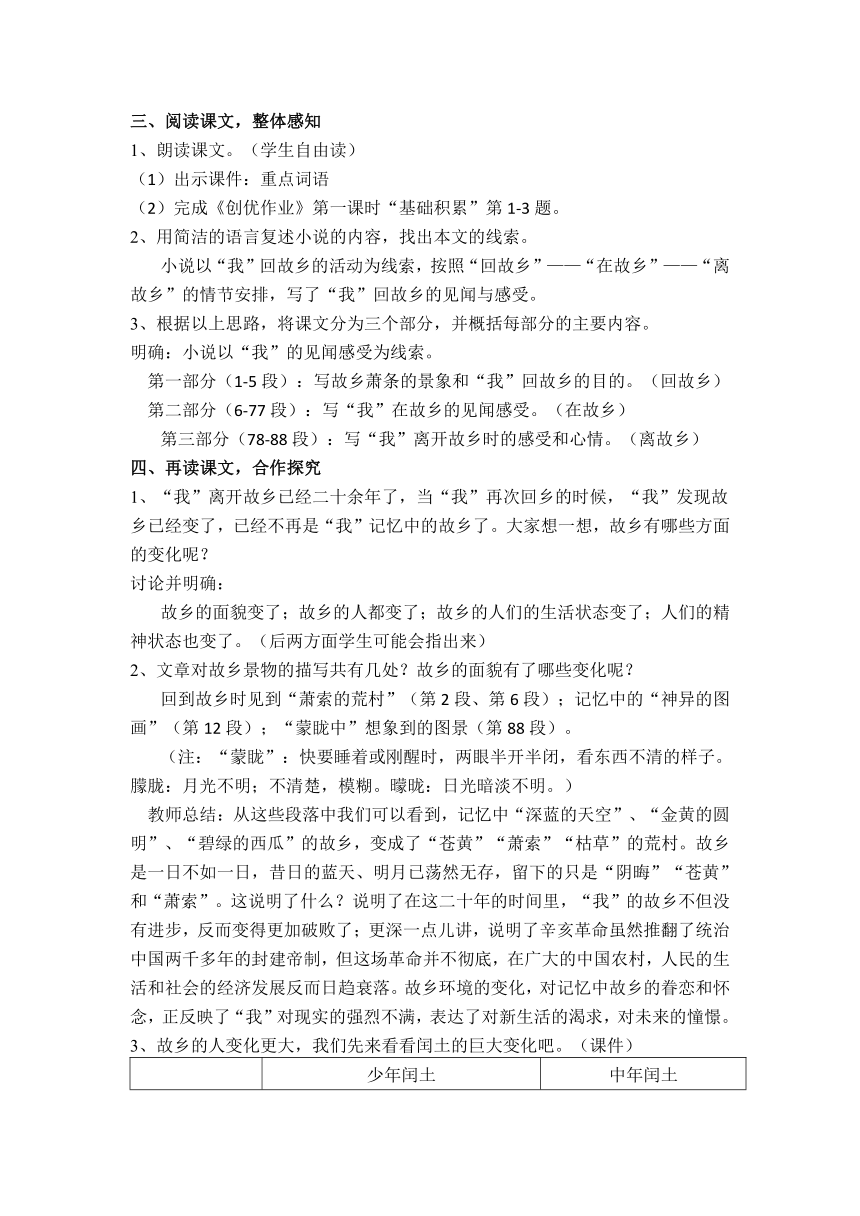

3、故乡的人变化更大,我们先来看看闰土的巨大变化吧。(课件)

少年闰土

中年闰土

外貌

十一二岁,紫色圆脸,头戴小毡帽,颈套银项圈,红活圆实的手——健康、壮实

脸色灰黄,很深的皱纹,头戴破毡帽,身穿极薄的棉衣,手又粗又笨而且开裂——饱经风霜

动作语态

手捏钢叉 向猹尽力刺去 很高兴 说话脱口而出 滔滔不绝——活泼机智

现出欢喜和凄凉的神情 只是摇头 默默地吸烟 说话吞吞吐吐 断断续续——苦不堪言、麻木迟钝

对“我”的态度

只是不怕“我” 不到半日,便熟识了 告诉我许多稀奇事 分别时躲到厨房哭着不肯出门 送“我”贝壳和很好看的羽毛——建立了淳朴的友谊

态度恭敬,称“我”为“老爷”——隔了一层可悲的厚障壁

对生活的态度

热爱生活,农村生活知识丰富——无忧无虑,快乐纯真

要一副香炉和烛台——悲苦无奈,寄希望于神灵

教师总结:小说通过外貌、动

( http: / / www.21cnjy.com )作、语言、神态多角度对比的手法,成功地塑造了闰土这个典型的农民形象。少年闰土,天真活泼、无忧无虑,懂得很多生活知识,简直是个小英雄;中年闰土,变得满脸愁苦、麻木迟钝,但善良忠厚、勤劳朴实。

(1)闰土为什么会变成这样呢?

学生回答:“多子,饥荒,苛税,兵,

( http: / / www.21cnjy.com )匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了。”苦难的生活,如同一把把锉刀,在时间这块砺石上,活生生地把一个少年小英雄磨成了一个小木偶。

(2)闰土的变化,深层原因是什么呢?

教师明确:辛亥革命前后农村破产,农民痛苦生活

( http: / / www.21cnjy.com )的现实,封建思想、等级观念,劳苦大众所受的精神上的束缚,人与人之间的冷漠、隔膜,使闰土发生了这么大的变化。

教师总结

小说的三要素:情节、人物和

( http: / / www.21cnjy.com )环境。环境描写在小说艺术中是不可或缺的要素,它为人物活动创设典型环境,推动情节发展,预示人物的命运,渲染某种氛围,深化作品的主题。因此,在小说的创作过程中它自然成为最凝聚作者心血的地方之一。小说是以塑造人物形象为中心的。这节课我们分析了闰土的形象,小说通过少年闰土和中年闰土的巨大差异,揭示了农民受苦受难的根本原因,展现了辛亥革命之后旧中国仍然处于衰败的境地。

五、布置作业

1、熟读课文。

2、分析“杨二嫂”的形象。

3、完成《创优作业》“课堂导学 合作探究”。

第二课时

教学内容与步骤:

一、复习旧知

1、小说的三要素是什么?

2、小说中环境描写的作用是什么?

3、闰土变化的原因有哪些?

二、合作探究:分析人物形象。

(一)“杨二嫂”形象。

1、杨二嫂也是作者着力刻画的一个小市民的典型形象,作者也是通过对比,写出她的变化的。请细读课文,看看通过哪些方面对杨二嫂进行了描写。

外貌:

语言:

动作:

神态:

2、杨二嫂是一个什么样的人呢?

自私、尖刻、贪婪、势利。

3、杨二嫂为什么也发生了这么大的变化?

点拨归纳:因为农村小城镇的破败、贫困的生活,小市民市侩的恶习使杨二嫂发生了这么大的变化。

4、教师总结:

小说塑造的闰土和杨二嫂这

( http: / / www.21cnjy.com )两个人物形象,通过对比手法的运用,表现他们在二十多年里发生了巨大的变化,说明辛亥革命前后农村的破产,农民和小市民生活的穷困,以及封建社会传统观念对他们精神毒害,造成他们纯真的人性被扭曲。

(二)“我”的形象

1、“我”是作者吗?为什么?

2、想想“我”是一个什么样的人?

“我”二十多年前远离故乡,过着辛苦辗转

( http: / / www.21cnjy.com )的生活。回到故乡,看到故乡的衰败萧索,看到故乡人的生活穷困悲苦,看到故乡人纯真人性的扭曲,“我”感到痛苦悲哀。但“我”不失望,“我”憧憬着美好的故乡,“我”希望故乡人过上新的生活。所以说“我”不是消沉的知识分子,而是一个同情、热爱劳动人民的具有民主进步思想倾向的小资产阶级知识分子形象。

三、合作探究

1、曾经是那样亲密无间的一对小伙伴,现

( http: / / www.21cnjy.com )在却变得那样“隔膜”,“我”感到“我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了”。你认为这“可悲的厚障壁”是什么?是什么原因造成的?

讨论明确:“可悲的厚障壁”

( http: / / www.21cnjy.com )是一种人的观念、地位、生活环境差异所带来的精神上的隔膜。原因:是封建等级观念长期的强制性的压力。这样的压力使人们不得不在精神上、肉体上屈服,在封建秩序中寻找并最后苟安既定的位置,成为麻木、机械的顺民。“厚障壁”是封建秩序的需要和必然。

2、小说中又塑造了“宏儿”和“水生”两个孩子,他们犹如当年“我”和闰土一般亲密。作者这样安排情节有什么意图呢?

作者是希望我们的后人不再有隔膜,要平等的

( http: / / www.21cnjy.com )生活,也希望他们不像我们生活得这么辛苦、麻木,“他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的”。简言之,就是希望人们都能过上幸福、平等、快乐的生活。(第86段)

3、为什么“我想到希望,忽然害怕起来了”呢?

“新的生活”到底是什么样的?如何才能

( http: / / www.21cnjy.com )过上这样的新生活?怎样才能改变这根深蒂固的封建社会,改变禁锢人们思想的封建观念?什么时候才能实现希望?这一切,“我”都不知道,所以想到希望,忽然害怕起来了。

4、作者最后说“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这段话怎样理解?

讨论明确:作者把希望比作地上的路,意思

( http: / / www.21cnjy.com )是:只空有希望而不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”;有了希望并始终不渝地斗争、实践,希望便“无所谓无”。人们都满怀希望奋斗,就会迎来新生活。

5、这篇小说的主题是什么?

学生发表自己的看法。

教师小结:

四、布置作业

1、熟读课文,复习知识点。

2、完成《基础训练》。

教学反思:

寿县寿春中学 江明星

教学目标:

1、理解小说中的景物描写及其作用。(重点)

2、认识封建等级观念酿成人与人之间感情上的隔膜,更加重了这种痛苦和悲哀。(难点)

3、学习本文刻画人物的方法和运用对比突出小说主题的写法,理解小说中议论的作用。

教学课时:两课时

教学过程

第一课时

教学内容与过程:

一、导语:

如果说漂泊是人生,那么旅途中人挥

( http: / / www.21cnjy.com )之不去的便是对温暖家园的情感记忆。“月是故乡明”,乡情已积淀为生命中的血肉、精魂。饱经沧桑的鲁迅先生对故乡的体验又何尝不是如此?透过生意盎然、趣味无穷的百草园,严肃古朴而又不乏趣味的三味书屋,景色优美、人情淳厚的平桥乐土,我们能触摸到的是先生流露其间的对故乡的喜爱、思念。1919年先生返回故里,卖掉老屋,接母亲及家眷举家北上。这次诀别故乡给了他怎样的体验呢?今天,我们就一起走进小说《故乡》,去体会先生的情感变化。

二、作家作品

(一)作者简介:

鲁迅(1881-1936),我国伟

( http: / / www.21cnjy.com )大的文学家、思想家和革命家,中国新文化运动的旗手,本名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

1918年5月开始用“鲁迅”笔名创作,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。1936年病逝于上海。

(二)写作背景:

小说写于1921年1月。当时辛亥革

( http: / / www.21cnjy.com )命虽然过去是十余年了,但军阀各霸一方,在帝国主义操纵下,混战不已。各地军阀自设关卡,自立税局,自订税额,对老百姓横征暴敛,层层盘剥,生活在这种社会现实中的广大劳动人民,深受双重压迫,在饥寒交迫中痛苦挣扎,农民生活日益贫困,农村经济衰败。

(三)关于小说

1、三要素:完整的故事情节;鲜明的人物形象;具体的环境描写。

2、分类:长篇小说、中篇小说、短篇小说。

三、阅读课文,整体感知

1、朗读课文。(学生自由读)

(1)出示课件:重点词语

(2)完成《创优作业》第一课时“基础积累”第1-3题。

2、用简洁的语言复述小说的内容,找出本文的线索。

小说以“我”回故乡的活动为线索,按照“回故乡”——“在故乡”——“离故乡”的情节安排,写了“我”回故乡的见闻与感受。

3、根据以上思路,将课文分为三个部分,并概括每部分的主要内容。

明确:小说以“我”的见闻感受为线索。

第一部分(1-5段):写故乡萧条的景象和“我”回故乡的目的。(回故乡)

第二部分(6-77段):写“我”在故乡的见闻感受。(在故乡)

第三部分(78-88段):写“我”离开故乡时的感受和心情。(离故乡)

四、再读课文,合作探究

1、“我”离开故乡已经二十

( http: / / www.21cnjy.com )余年了,当“我”再次回乡的时候,“我”发现故乡已经变了,已经不再是“我”记忆中的故乡了。大家想一想,故乡有哪些方面的变化呢?

讨论并明确:

故乡的面貌变了;故乡的人都变了;故乡的人们的生活状态变了;人们的精神状态也变了。(后两方面学生可能会指出来)

2、文章对故乡景物的描写共有几处?故乡的面貌有了哪些变化呢?

回到故乡时见到“萧索的荒村”(第2段、第6段);记忆中的“神异的图画”(第12段);“蒙眬中”想象到的图景(第88段)。

(注:“蒙眬”:快要睡着或刚醒时,两眼半开半闭,看东西不清的样子。朦胧:月光不明;不清楚,模糊。曚昽:日光暗淡不明。)

教师总结:从这些段落中我们可以

( http: / / www.21cnjy.com )看到,记忆中“深蓝的天空”、“金黄的圆明”、“碧绿的西瓜”的故乡,变成了“苍黄”“萧索”“枯草”的荒村。故乡是一日不如一日,昔日的蓝天、明月已荡然无存,留下的只是“阴晦”“苍黄”和“萧索”。这说明了什么?说明了在这二十年的时间里,“我”的故乡不但没有进步,反而变得更加破败了;更深一点儿讲,说明了辛亥革命虽然推翻了统治中国两千多年的封建帝制,但这场革命并不彻底,在广大的中国农村,人民的生活和社会的经济发展反而日趋衰落。故乡环境的变化,对记忆中故乡的眷恋和怀念,正反映了“我”对现实的强烈不满,表达了对新生活的渴求,对未来的憧憬。

3、故乡的人变化更大,我们先来看看闰土的巨大变化吧。(课件)

少年闰土

中年闰土

外貌

十一二岁,紫色圆脸,头戴小毡帽,颈套银项圈,红活圆实的手——健康、壮实

脸色灰黄,很深的皱纹,头戴破毡帽,身穿极薄的棉衣,手又粗又笨而且开裂——饱经风霜

动作语态

手捏钢叉 向猹尽力刺去 很高兴 说话脱口而出 滔滔不绝——活泼机智

现出欢喜和凄凉的神情 只是摇头 默默地吸烟 说话吞吞吐吐 断断续续——苦不堪言、麻木迟钝

对“我”的态度

只是不怕“我” 不到半日,便熟识了 告诉我许多稀奇事 分别时躲到厨房哭着不肯出门 送“我”贝壳和很好看的羽毛——建立了淳朴的友谊

态度恭敬,称“我”为“老爷”——隔了一层可悲的厚障壁

对生活的态度

热爱生活,农村生活知识丰富——无忧无虑,快乐纯真

要一副香炉和烛台——悲苦无奈,寄希望于神灵

教师总结:小说通过外貌、动

( http: / / www.21cnjy.com )作、语言、神态多角度对比的手法,成功地塑造了闰土这个典型的农民形象。少年闰土,天真活泼、无忧无虑,懂得很多生活知识,简直是个小英雄;中年闰土,变得满脸愁苦、麻木迟钝,但善良忠厚、勤劳朴实。

(1)闰土为什么会变成这样呢?

学生回答:“多子,饥荒,苛税,兵,

( http: / / www.21cnjy.com )匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了。”苦难的生活,如同一把把锉刀,在时间这块砺石上,活生生地把一个少年小英雄磨成了一个小木偶。

(2)闰土的变化,深层原因是什么呢?

教师明确:辛亥革命前后农村破产,农民痛苦生活

( http: / / www.21cnjy.com )的现实,封建思想、等级观念,劳苦大众所受的精神上的束缚,人与人之间的冷漠、隔膜,使闰土发生了这么大的变化。

教师总结

小说的三要素:情节、人物和

( http: / / www.21cnjy.com )环境。环境描写在小说艺术中是不可或缺的要素,它为人物活动创设典型环境,推动情节发展,预示人物的命运,渲染某种氛围,深化作品的主题。因此,在小说的创作过程中它自然成为最凝聚作者心血的地方之一。小说是以塑造人物形象为中心的。这节课我们分析了闰土的形象,小说通过少年闰土和中年闰土的巨大差异,揭示了农民受苦受难的根本原因,展现了辛亥革命之后旧中国仍然处于衰败的境地。

五、布置作业

1、熟读课文。

2、分析“杨二嫂”的形象。

3、完成《创优作业》“课堂导学 合作探究”。

第二课时

教学内容与步骤:

一、复习旧知

1、小说的三要素是什么?

2、小说中环境描写的作用是什么?

3、闰土变化的原因有哪些?

二、合作探究:分析人物形象。

(一)“杨二嫂”形象。

1、杨二嫂也是作者着力刻画的一个小市民的典型形象,作者也是通过对比,写出她的变化的。请细读课文,看看通过哪些方面对杨二嫂进行了描写。

外貌:

语言:

动作:

神态:

2、杨二嫂是一个什么样的人呢?

自私、尖刻、贪婪、势利。

3、杨二嫂为什么也发生了这么大的变化?

点拨归纳:因为农村小城镇的破败、贫困的生活,小市民市侩的恶习使杨二嫂发生了这么大的变化。

4、教师总结:

小说塑造的闰土和杨二嫂这

( http: / / www.21cnjy.com )两个人物形象,通过对比手法的运用,表现他们在二十多年里发生了巨大的变化,说明辛亥革命前后农村的破产,农民和小市民生活的穷困,以及封建社会传统观念对他们精神毒害,造成他们纯真的人性被扭曲。

(二)“我”的形象

1、“我”是作者吗?为什么?

2、想想“我”是一个什么样的人?

“我”二十多年前远离故乡,过着辛苦辗转

( http: / / www.21cnjy.com )的生活。回到故乡,看到故乡的衰败萧索,看到故乡人的生活穷困悲苦,看到故乡人纯真人性的扭曲,“我”感到痛苦悲哀。但“我”不失望,“我”憧憬着美好的故乡,“我”希望故乡人过上新的生活。所以说“我”不是消沉的知识分子,而是一个同情、热爱劳动人民的具有民主进步思想倾向的小资产阶级知识分子形象。

三、合作探究

1、曾经是那样亲密无间的一对小伙伴,现

( http: / / www.21cnjy.com )在却变得那样“隔膜”,“我”感到“我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了”。你认为这“可悲的厚障壁”是什么?是什么原因造成的?

讨论明确:“可悲的厚障壁”

( http: / / www.21cnjy.com )是一种人的观念、地位、生活环境差异所带来的精神上的隔膜。原因:是封建等级观念长期的强制性的压力。这样的压力使人们不得不在精神上、肉体上屈服,在封建秩序中寻找并最后苟安既定的位置,成为麻木、机械的顺民。“厚障壁”是封建秩序的需要和必然。

2、小说中又塑造了“宏儿”和“水生”两个孩子,他们犹如当年“我”和闰土一般亲密。作者这样安排情节有什么意图呢?

作者是希望我们的后人不再有隔膜,要平等的

( http: / / www.21cnjy.com )生活,也希望他们不像我们生活得这么辛苦、麻木,“他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的”。简言之,就是希望人们都能过上幸福、平等、快乐的生活。(第86段)

3、为什么“我想到希望,忽然害怕起来了”呢?

“新的生活”到底是什么样的?如何才能

( http: / / www.21cnjy.com )过上这样的新生活?怎样才能改变这根深蒂固的封建社会,改变禁锢人们思想的封建观念?什么时候才能实现希望?这一切,“我”都不知道,所以想到希望,忽然害怕起来了。

4、作者最后说“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这段话怎样理解?

讨论明确:作者把希望比作地上的路,意思

( http: / / www.21cnjy.com )是:只空有希望而不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”;有了希望并始终不渝地斗争、实践,希望便“无所谓无”。人们都满怀希望奋斗,就会迎来新生活。

5、这篇小说的主题是什么?

学生发表自己的看法。

教师小结:

四、布置作业

1、熟读课文,复习知识点。

2、完成《基础训练》。

教学反思:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》