第3课 中华文明的起源(含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测

文档属性

| 名称 | 第3课 中华文明的起源(含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-02 20:54:23 | ||

图片预览

文档简介

第3课 中华文明的起源

1.在我国境内,迄今已发现数千处新石器时代文化遗存,主要分布于黄河流域、长江流域、东南地区、西南地区、北方地区和华南地区等几个大的区域,各地区的文化遗存各有特点。这可以用来说明中华文明起源的( )

A.阶段性 B.渐进性 C.连续性 D.多元性

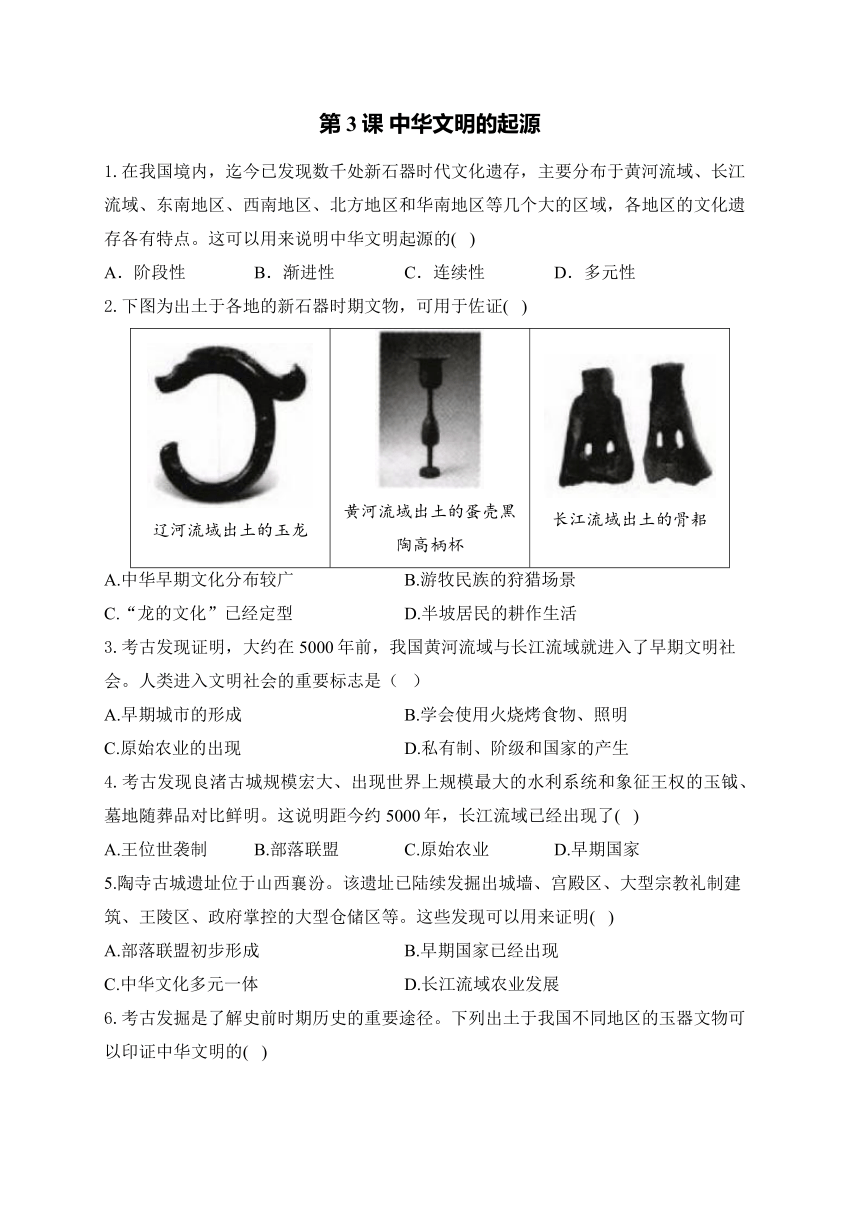

2.下图为出土于各地的新石器时期文物,可用于佐证( )

辽河流域出土的玉龙 黄河流域出土的蛋壳黑陶高柄杯 长江流域出土的骨耜

A.中华早期文化分布较广 B.游牧民族的狩猎场景

C.“龙的文化”已经定型 D.半坡居民的耕作生活

3.考古发现证明,大约在5000年前,我国黄河流域与长江流域就进入了早期文明社会。人类进入文明社会的重要标志是( )

A.早期城市的形成 B.学会使用火烧烤食物、照明

C.原始农业的出现 D.私有制、阶级和国家的产生

4.考古发现良渚古城规模宏大、出现世界上规模最大的水利系统和象征王权的玉钺、墓地随葬品对比鲜明。这说明距今约5000年,长江流域已经出现了( )

A.王位世袭制 B.部落联盟 C.原始农业 D.早期国家

5.陶寺古城遗址位于山西襄汾。该遗址已陆续发掘出城墙、宫殿区、大型宗教礼制建筑、王陵区、政府掌控的大型仓储区等。这些发现可以用来证明( )

A.部落联盟初步形成 B.早期国家已经出现

C.中华文化多元一体 D.长江流域农业发展

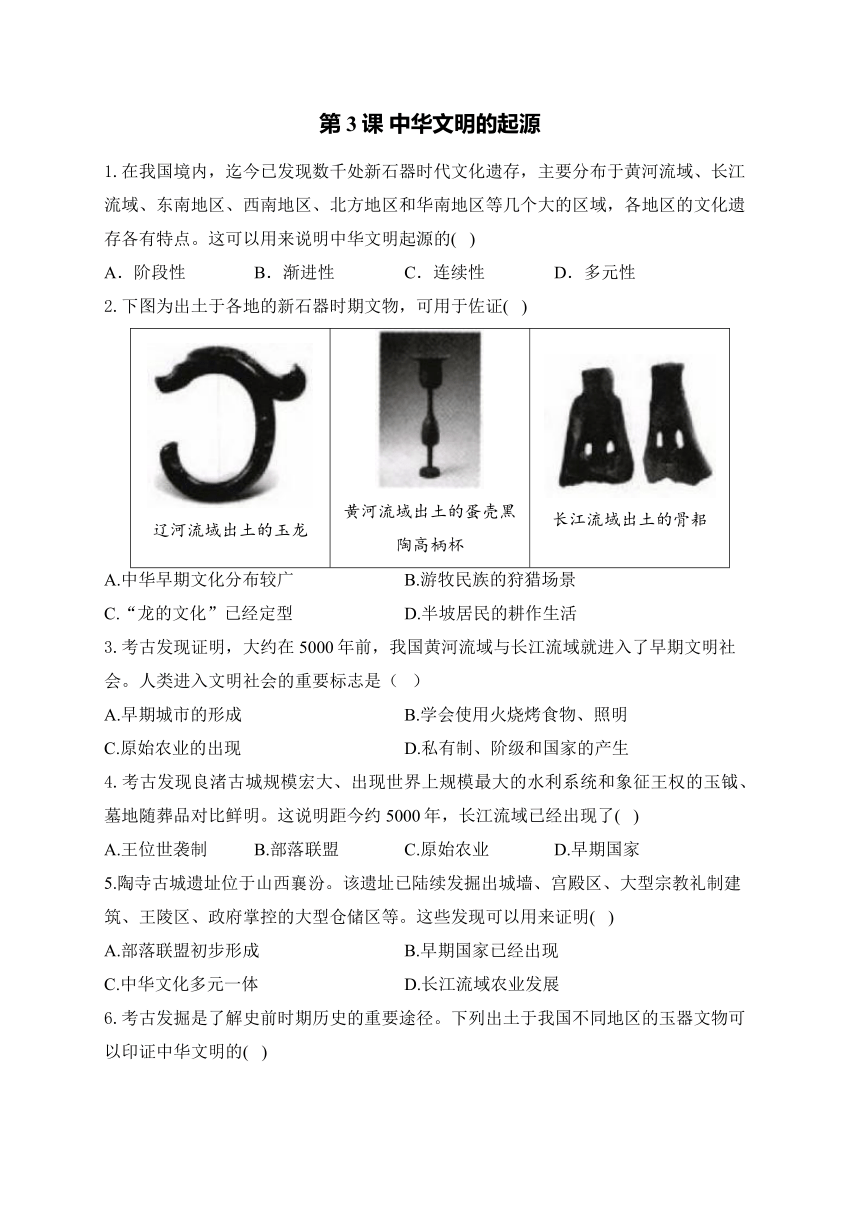

6.考古发掘是了解史前时期历史的重要途径。下列出土于我国不同地区的玉器文物可以印证中华文明的( )

浙江良渚遗址·玉琮 四川三星堆遗址·玉琮 山西陶寺遗址·玉琮

A.先进丰富 B.稳定发展 C.多元一体 D.民族交融

7.某学者通过测定骨骼标本发现:陶寺文化居民食谱中碳-4植物(如粟、黍等)摄入量占67%,甚至家畜也摄入了较多的碳-4植物。此发现有助于了解( )

A.原始农业发展 B.部落联盟建立

C.阶级分化明显 D.早期国家产生

8.早在战国时期,青铜器的铭文上已出现“高祖黄帝,迩嗣桓文”(我们的祖先远承黄帝,近承齐桓公、晋文公)的文字。这说明( )

A.齐桓公是春秋时期首位霸主 B.禅让制正在实行

C.黄帝是中华民族的人文初祖 D.分封制开始推行

9.有学者认为,尧舜禹和“尧舜禹时代”是两个既有联系又不相同的概念。尧舜禹或许不一定可以一一据实,但以尧舜禹为代表的这个“时代”是肯定存在的,因为在考古学上,明显就存在这样一个时代,我们一般称之为“龙山时代”甚至还存在更早一些的“仰韶时代”这说明( )

A.我国有文字可考历史从商朝开始 B.炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖

C.历史传说具有一定的考古学意义 D.世袭制的出现是生产力发展的结果

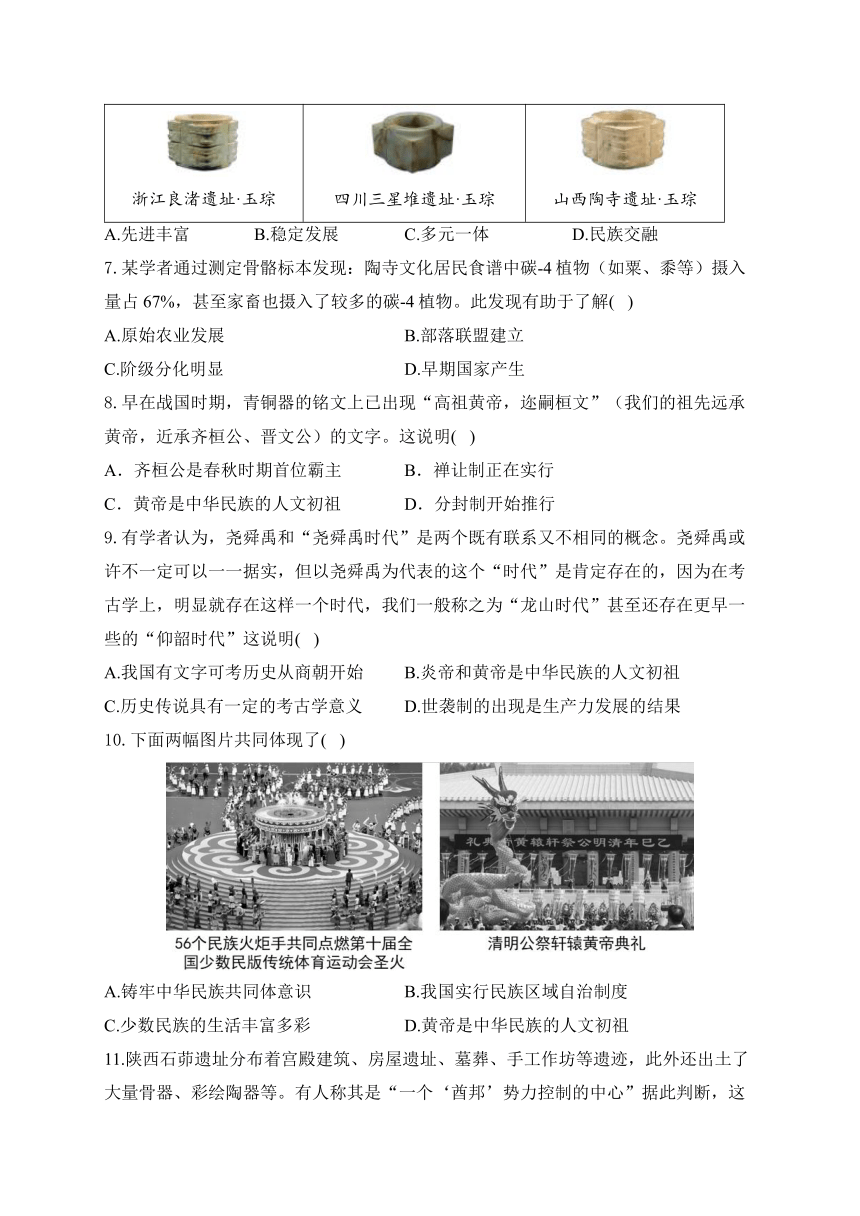

10.下面两幅图片共同体现了( )

A.铸牢中华民族共同体意识 B.我国实行民族区域自治制度

C.少数民族的生活丰富多彩 D.黄帝是中华民族的人文初祖

11.陕西石茆遗址分布着宫殿建筑、房屋遗址、墓葬、手工作坊等遗迹,此外还出土了大量骨器、彩绘陶器等。有人称其是“一个‘酋邦’势力控制的中心”据此判断,这一“酋邦”可能是( )

A.黄帝部落 B.河姆渡聚落 C.蚩尤部落 D.半坡聚落

12.相传尧年老时召开部落联盟议事会议,经推举和长期考察,确认舜才德出众,将首领位置让给舜;舜老时,如法炮制,传位于禹。这种推举首领的制度( )

A.包含原始民主色彩 B.反映了原始农业的出现

C.体现首领世代继承 D.表明奴隶制国家的形成

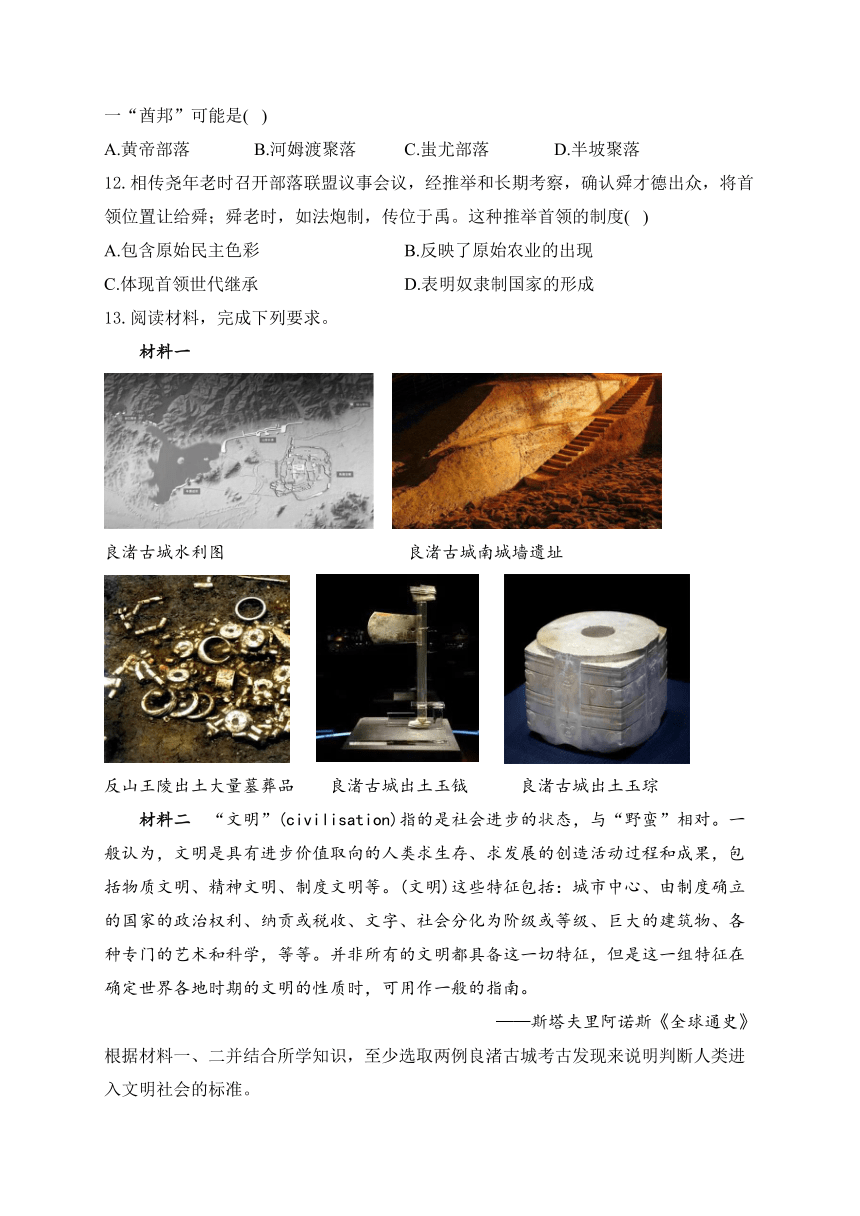

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一

良渚古城水利图 良渚古城南城墙遗址

反山王陵出土大量墓葬品 良渚古城出土玉钺 良渚古城出土玉琮

材料二 “文明”(civilisation)指的是社会进步的状态,与“野蛮”相对。一般认为,文明是具有进步价值取向的人类求生存、求发展的创造活动过程和成果,包括物质文明、精神文明、制度文明等。(文明)这些特征包括:城市中心、由制度确立的国家的政治权利、纳贡或税收、文字、社会分化为阶级或等级、巨大的建筑物、各种专门的艺术和科学,等等。并非所有的文明都具备这一切特征,但是这一组特征在确定世界各地时期的文明的性质时,可用作一般的指南。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料一、二并结合所学知识,至少选取两例良渚古城考古发现来说明判断人类进入文明社会的标准。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:距今5000年左右,传说中的炎帝和黄帝部落生活在今陕西渭河流域和黄土高原一带,炎、黄部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族。春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进,华夏族得到进一步的发展。

——摘编自统编版《中外历史纲要》(上)

材料二:尧鼓励人们开垦农田,发展历法,适时耕种。尧年老时,征求各部族首领意见,推举品行高尚的舜做他的继承人。舜在位时,制定刑法,完善制度,稳定局势,又派禹治水,解除水患。舜年老时让位于禹。

——统编版《中国历史》(七年级上册)

(1)根据材料一并结合所学知识,说出中华民族的人文初祖,指出华夏族形成的特点。

(2)材料二反映了我国古代传说中的什么制度?这种制度对当今社会有什么借鉴意义?

答案以及解析

1.答案:D

解析:根据题干信息“主要分布于黄河流域、长江流域、东南地区、西南地区、北方地区和华南地区等几个大的区域,各地区的文化遗存各有特点”并结合所学可知,我国文化遗存在各大主要区域均有分布并且各有特点,体现出中华文明起源阶段的多元性,D项正确;连续性是指文明连续不断地进步发展,与题干无关,排除A项;渐进性是指文明随时间不断缓慢变化,题干中没有体现,排除B项;一体性是指文明虽地域不同但有共同特征,题干中没有体现,排除C项。故选D项。

2.答案:A

解析:本题考查中华早期文化特点。

材料解读 “辽河流域出土的玉龙”“黄河流域出土的蛋壳黑陶高柄杯”“长江流域出土的骨耜” → 这些早期文明成果来自不同的流域,说明中华早期文化分布较广,A项正确

错相分析 图片出土的文物不能体现游牧民族的狩猎场景,排除B项;“龙的文化”已经定型这一说法不符合史实,而且题干不仅仅涉及“龙的文化”,排除C项;题干材料与半坡居民无关,排除D项

3.答案:D

解析:根据所学知识可知,原始社会末期,生产力发展(如农业、畜牧业进步)导致剩余产品增多,私有制逐步取代公有制,随着私有制确立,社会分裂为剥削阶级(如贵族、奴隶主)和被剥削阶级(如平民、奴隶),阶级矛盾成为推动社会变革的动力,为维护统治阶级利益、调和阶级矛盾,国家作为“阶级统治的工具”应运而生,所以人类进入文明社会的重要标志是私有制、阶级和国家的产生,D项正确;早期城市的形成并不是文明社会的标志,而是文明发展的到一定阶段的产物,排除A项;学会使用火更多地是标志着人类从原始状态向更高级的社会形态迈进的一步,而不是文明社会的标志,排除B项;原始农业的出现是人类从游牧生活向定居生活转变的标志,是文明发展的基础之一,不是人类进入文明社会的标志,排除C项。故选D项。

4.答案:D

解析:根据材料“浙江余杭的良渚古城,出现了当时世界上规模最大的水利系统和象征王权的玉钺,墓地随葬品对比鲜明”可知,良渚古城已经出现了王权,说明当时已经出现了早期国家,D项正确; 氏族社会 是以血缘为纽带结成的社会基层单位,产生于旧石器时代晚期,与材料不符,排除A项;部落联盟是原始社会末期以血缘关系为纽带结成的部落联合,与材料不符,排除B项;原始农业是原始社会时期,人们开始栽培农作物,开始饲养家畜,与材料不符,排除C项。故选D项。

5.答案:B

解析:根据题干材料可知,陶寺古城遗址出现了早期国家的特征,如城池、宫殿等,可以用来研究早期国家的产生,B项正确;我国境内的远古人类主要是生活在距今约170万年的元谋人,距今约70万—20万年的北京人,距今约3万年的山顶洞人等,与题干时间不符,排除A项;距今约7000年的河姆渡人生活在长江流域,发展原始农业,也与题干时间不符,排除C项;陶寺古城遗址是早期国家遗存,不能用来研究部落联盟的兴起,排除D项。

6.答案:C

解析:浙江良渚遗址、四川三星堆遗址、山西陶寺遗址都出土了玉琮,但在不同地区呈现出一定差异,这体现了中华文明起源和发展的多元一体特征。A选项“先进丰富”侧重于文明的发达程度,未体现地域间的联系;B选项“稳定发展”强调发展态势,与出土玉器反映的文明特点不符;D选项“民族交融”在材料中未体现。

7.答案:A

解析:据题干“某学者通过测定骨骼标本发现:陶寺文化居民食谱中碳-4植物(如粟、黍等)摄入量占67%,甚至家畜也摄入了较多的碳-4植物”和所学知识可知,碳-4植物(粟、黍)属于旱作农业作物。陶寺文化居民摄入比例高达67%,远超仰韶文化早期的48%,且家畜食谱中此类植物比例也显著提高,说明粟、黍的种植规模扩大,农业生产力提升。这反映了新石器时代晚期中国北方地区原始农业发展,A项正确;题干未涉及不同聚落间的政治联合或文化整合,不能直接说明部落联盟建立,排除B项;虽然陶寺文化已出现社会分层,但食谱变化反映的是农业而非阶级或国家制度的演进,排除CD项。故选A项。

8.答案:C

解析:A.齐桓公是春秋时期首位霸主,与题干材料无关,故A错误;B.禅让制正在实行,与题干材料无关,故B错误;C.黄帝是中华民族的人文初祖,符合题意,故C正确;D.分封制开始推行,与题干材料无关,故D错误。故选:C。

9.答案:C

解析:本题考查远古的传说。据题干并结合所学可知,五六千年前,中国进入部落联盟时期,相传在黄帝之后,黄河流域有许多部族。为了增强实力,陶唐氏、有虞氏、夏后氏三个部族结成联盟,尧、舜、禹依次成为联盟的首领。在考古学上,仰韶时代距今约7000—5000年,龙山时代距今约4500—3800年,与传说中的尧舜禹的生活时间存在部分重合,可以说明尧舜禹时代客观存在。这体现了历史传说具有一定的考古学意义。故选C。

10.答案:A

解析:根据图片分析可知图片共同体现了铸牢中华民族共同体意识。

11.答案:A

解析:根据题干中“陕西石茆遗址分布着宫建筑、房屋遗址、墓葬、手工作坊等遗迹,此外还出土了大量骨器、彩绘陶器等。有人称其是一个‘酋邦'势力控制的中心”结合所学可知,相传黄帝已能建造宫室以避寒暑,A项正确;河姆渡聚落在长江中下游地区,排除B项;蚩尤部落被黄帝部落打败,不符合题意,排除C项;陕西石茆遗址位于陕西省榆林市神木县高家堡镇,处于新石器时代晚期,而半坡聚落是在陕西西安半坡村,处于新石器时代早期,与题意不符,排除D项。故选:A。

12.答案:A

解析:依据题干材料“相传尧年老时召开部落联盟议事会议,经推举和长期考察,确认舜才德出众,将首领位置让给舜;舜老时,如法炮制,传位于禹”可知,原始社会末期以民主方式推举部落联盟首领的制度称为“禅让制”,相传尧为部落联盟领袖时,四岳推举舜为继承人,尧对舜进行三年考核,尧死后,舜继位,用同样推举方式,经过治水考验,以禹为继承人,这种让位,历史上称为“禅让”,所以A项符合题意;B项原始农业的出现与河姆渡和半坡原始居民有关,C项与世袭制有关,D项与夏朝有关。由此分析BCD三项均不符合题意,排除,故选A。

13.答案:标准:私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志。

说明:良渚古城的大型墓葬品十分丰富,表明社会财富向少数人集中,私有制出现;良渚古城的贵族墓葬和平民墓葬有显著差别,说明社会阶级分化严重;良渚古城有规模宏大的城墙、宫殿式建筑,以及古城外围庞大的水利系统,说明早期国家已经形成。(答出农业生产发展、人口增加、社会分工加剧的,言之有理者皆可得分。)

解析:标准:根据材料和所学知识可知,私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志 。这一标准是基于生产力发展推动社会形态演变的历史规律总结得出的。当生产力发展到一定程度,剩余产品出现,进而引发了私有制的产生。私有制的出现又导致社会成员在财富占有上出现差异,促使阶级分化,最终阶级矛盾不可调和,国家应运而生。

说明:本题为开放性试题,答案言之成理即可。根据材料一 “反山王陵出土大量墓葬品”可知,反山王陵出土的大量墓葬品,如精美的玉器等,表明社会财富并非平均分配,而是向少数人集中。在原始社会,人们共同劳动、平均分配,几乎没有私有财产。而良渚古城反山王陵丰富的墓葬品显示,此时已经有了个人对财富的占有,即私有制已经出现。从良渚古城遗址整体来看,存在贵族墓葬和平民墓葬的显著差别。良渚古城贵族墓葬(如反山王陵)拥有大量精美的玉器等丰富随葬品,而平民墓葬与之相比必然相形见绌,这鲜明地反映出社会成员在财富、地位等方面的巨大差异,说明社会已经出现了明显的阶级分化。根据材料“良渚古城有规模宏大的城墙、宫殿式建筑,以及古城外围庞大的水利系统”可知,良渚古城规模宏大的城墙是城市防御的重要设施,它的修建需要大量人力、物力的集中调配,体现了社会组织和动员能力。宫殿式建筑通常是权力中心的象征,表明存在统治阶层行使权力。而古城外围庞大的水利系统,其规划、建设和维护都需要统一的组织和管理。这些大型建筑设施的存在,说明当时已经有了超越部落组织的更高层次的社会组织形式,即早期国家已经形成。国家的形成意味着有了相对稳定的政治统治机构,能够对社会进行有效管理,这是人类进入文明社会的关键标志。若其他角度也言之有理也可。

14.答案:(1)人文初祖:炎帝、黄帝。特点:多民族长期杂居、交往融合而成。

(2)制度:禅让制。借鉴意义:用人要发扬民主,重用贤人;应通过民主的方式选拔干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准。

解析:(1)人文初祖:根据材料一“传说中的炎帝和黄帝部落生活在今陕西渭河流域和黄土高原一带,炎、黄部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族”并结合所学知识可知,中华民族的人文初祖是炎帝、黄帝。

特点:根据材料一“炎、黄部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族。春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进,华夏族得到进一步的发展”概括得出,华夏族形成的特点是:多民族长期杂居、交往融合而成。

(2)制度:根据材料二“尧年老时,征求各部首领意见,推举品行高尚的舜做他的继承人。舜在位时,制定刑法,完善制度,稳定局势,又派禹治水,解除水患。舜年老时让位于禹”和所学可知,材料二反映了我国古代传说中的禅让制。借鉴意义:根据材料二“尧、舜推举品行高尚的舜做他的继承人;舜年老时让位于治水有功的禹“得出,禅让制度对当今社会的借鉴意义有:用人要发扬民主,重用贤人;应通过民主的方式选拔干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准。

1.在我国境内,迄今已发现数千处新石器时代文化遗存,主要分布于黄河流域、长江流域、东南地区、西南地区、北方地区和华南地区等几个大的区域,各地区的文化遗存各有特点。这可以用来说明中华文明起源的( )

A.阶段性 B.渐进性 C.连续性 D.多元性

2.下图为出土于各地的新石器时期文物,可用于佐证( )

辽河流域出土的玉龙 黄河流域出土的蛋壳黑陶高柄杯 长江流域出土的骨耜

A.中华早期文化分布较广 B.游牧民族的狩猎场景

C.“龙的文化”已经定型 D.半坡居民的耕作生活

3.考古发现证明,大约在5000年前,我国黄河流域与长江流域就进入了早期文明社会。人类进入文明社会的重要标志是( )

A.早期城市的形成 B.学会使用火烧烤食物、照明

C.原始农业的出现 D.私有制、阶级和国家的产生

4.考古发现良渚古城规模宏大、出现世界上规模最大的水利系统和象征王权的玉钺、墓地随葬品对比鲜明。这说明距今约5000年,长江流域已经出现了( )

A.王位世袭制 B.部落联盟 C.原始农业 D.早期国家

5.陶寺古城遗址位于山西襄汾。该遗址已陆续发掘出城墙、宫殿区、大型宗教礼制建筑、王陵区、政府掌控的大型仓储区等。这些发现可以用来证明( )

A.部落联盟初步形成 B.早期国家已经出现

C.中华文化多元一体 D.长江流域农业发展

6.考古发掘是了解史前时期历史的重要途径。下列出土于我国不同地区的玉器文物可以印证中华文明的( )

浙江良渚遗址·玉琮 四川三星堆遗址·玉琮 山西陶寺遗址·玉琮

A.先进丰富 B.稳定发展 C.多元一体 D.民族交融

7.某学者通过测定骨骼标本发现:陶寺文化居民食谱中碳-4植物(如粟、黍等)摄入量占67%,甚至家畜也摄入了较多的碳-4植物。此发现有助于了解( )

A.原始农业发展 B.部落联盟建立

C.阶级分化明显 D.早期国家产生

8.早在战国时期,青铜器的铭文上已出现“高祖黄帝,迩嗣桓文”(我们的祖先远承黄帝,近承齐桓公、晋文公)的文字。这说明( )

A.齐桓公是春秋时期首位霸主 B.禅让制正在实行

C.黄帝是中华民族的人文初祖 D.分封制开始推行

9.有学者认为,尧舜禹和“尧舜禹时代”是两个既有联系又不相同的概念。尧舜禹或许不一定可以一一据实,但以尧舜禹为代表的这个“时代”是肯定存在的,因为在考古学上,明显就存在这样一个时代,我们一般称之为“龙山时代”甚至还存在更早一些的“仰韶时代”这说明( )

A.我国有文字可考历史从商朝开始 B.炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖

C.历史传说具有一定的考古学意义 D.世袭制的出现是生产力发展的结果

10.下面两幅图片共同体现了( )

A.铸牢中华民族共同体意识 B.我国实行民族区域自治制度

C.少数民族的生活丰富多彩 D.黄帝是中华民族的人文初祖

11.陕西石茆遗址分布着宫殿建筑、房屋遗址、墓葬、手工作坊等遗迹,此外还出土了大量骨器、彩绘陶器等。有人称其是“一个‘酋邦’势力控制的中心”据此判断,这一“酋邦”可能是( )

A.黄帝部落 B.河姆渡聚落 C.蚩尤部落 D.半坡聚落

12.相传尧年老时召开部落联盟议事会议,经推举和长期考察,确认舜才德出众,将首领位置让给舜;舜老时,如法炮制,传位于禹。这种推举首领的制度( )

A.包含原始民主色彩 B.反映了原始农业的出现

C.体现首领世代继承 D.表明奴隶制国家的形成

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一

良渚古城水利图 良渚古城南城墙遗址

反山王陵出土大量墓葬品 良渚古城出土玉钺 良渚古城出土玉琮

材料二 “文明”(civilisation)指的是社会进步的状态,与“野蛮”相对。一般认为,文明是具有进步价值取向的人类求生存、求发展的创造活动过程和成果,包括物质文明、精神文明、制度文明等。(文明)这些特征包括:城市中心、由制度确立的国家的政治权利、纳贡或税收、文字、社会分化为阶级或等级、巨大的建筑物、各种专门的艺术和科学,等等。并非所有的文明都具备这一切特征,但是这一组特征在确定世界各地时期的文明的性质时,可用作一般的指南。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料一、二并结合所学知识,至少选取两例良渚古城考古发现来说明判断人类进入文明社会的标准。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:距今5000年左右,传说中的炎帝和黄帝部落生活在今陕西渭河流域和黄土高原一带,炎、黄部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族。春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进,华夏族得到进一步的发展。

——摘编自统编版《中外历史纲要》(上)

材料二:尧鼓励人们开垦农田,发展历法,适时耕种。尧年老时,征求各部族首领意见,推举品行高尚的舜做他的继承人。舜在位时,制定刑法,完善制度,稳定局势,又派禹治水,解除水患。舜年老时让位于禹。

——统编版《中国历史》(七年级上册)

(1)根据材料一并结合所学知识,说出中华民族的人文初祖,指出华夏族形成的特点。

(2)材料二反映了我国古代传说中的什么制度?这种制度对当今社会有什么借鉴意义?

答案以及解析

1.答案:D

解析:根据题干信息“主要分布于黄河流域、长江流域、东南地区、西南地区、北方地区和华南地区等几个大的区域,各地区的文化遗存各有特点”并结合所学可知,我国文化遗存在各大主要区域均有分布并且各有特点,体现出中华文明起源阶段的多元性,D项正确;连续性是指文明连续不断地进步发展,与题干无关,排除A项;渐进性是指文明随时间不断缓慢变化,题干中没有体现,排除B项;一体性是指文明虽地域不同但有共同特征,题干中没有体现,排除C项。故选D项。

2.答案:A

解析:本题考查中华早期文化特点。

材料解读 “辽河流域出土的玉龙”“黄河流域出土的蛋壳黑陶高柄杯”“长江流域出土的骨耜” → 这些早期文明成果来自不同的流域,说明中华早期文化分布较广,A项正确

错相分析 图片出土的文物不能体现游牧民族的狩猎场景,排除B项;“龙的文化”已经定型这一说法不符合史实,而且题干不仅仅涉及“龙的文化”,排除C项;题干材料与半坡居民无关,排除D项

3.答案:D

解析:根据所学知识可知,原始社会末期,生产力发展(如农业、畜牧业进步)导致剩余产品增多,私有制逐步取代公有制,随着私有制确立,社会分裂为剥削阶级(如贵族、奴隶主)和被剥削阶级(如平民、奴隶),阶级矛盾成为推动社会变革的动力,为维护统治阶级利益、调和阶级矛盾,国家作为“阶级统治的工具”应运而生,所以人类进入文明社会的重要标志是私有制、阶级和国家的产生,D项正确;早期城市的形成并不是文明社会的标志,而是文明发展的到一定阶段的产物,排除A项;学会使用火更多地是标志着人类从原始状态向更高级的社会形态迈进的一步,而不是文明社会的标志,排除B项;原始农业的出现是人类从游牧生活向定居生活转变的标志,是文明发展的基础之一,不是人类进入文明社会的标志,排除C项。故选D项。

4.答案:D

解析:根据材料“浙江余杭的良渚古城,出现了当时世界上规模最大的水利系统和象征王权的玉钺,墓地随葬品对比鲜明”可知,良渚古城已经出现了王权,说明当时已经出现了早期国家,D项正确; 氏族社会 是以血缘为纽带结成的社会基层单位,产生于旧石器时代晚期,与材料不符,排除A项;部落联盟是原始社会末期以血缘关系为纽带结成的部落联合,与材料不符,排除B项;原始农业是原始社会时期,人们开始栽培农作物,开始饲养家畜,与材料不符,排除C项。故选D项。

5.答案:B

解析:根据题干材料可知,陶寺古城遗址出现了早期国家的特征,如城池、宫殿等,可以用来研究早期国家的产生,B项正确;我国境内的远古人类主要是生活在距今约170万年的元谋人,距今约70万—20万年的北京人,距今约3万年的山顶洞人等,与题干时间不符,排除A项;距今约7000年的河姆渡人生活在长江流域,发展原始农业,也与题干时间不符,排除C项;陶寺古城遗址是早期国家遗存,不能用来研究部落联盟的兴起,排除D项。

6.答案:C

解析:浙江良渚遗址、四川三星堆遗址、山西陶寺遗址都出土了玉琮,但在不同地区呈现出一定差异,这体现了中华文明起源和发展的多元一体特征。A选项“先进丰富”侧重于文明的发达程度,未体现地域间的联系;B选项“稳定发展”强调发展态势,与出土玉器反映的文明特点不符;D选项“民族交融”在材料中未体现。

7.答案:A

解析:据题干“某学者通过测定骨骼标本发现:陶寺文化居民食谱中碳-4植物(如粟、黍等)摄入量占67%,甚至家畜也摄入了较多的碳-4植物”和所学知识可知,碳-4植物(粟、黍)属于旱作农业作物。陶寺文化居民摄入比例高达67%,远超仰韶文化早期的48%,且家畜食谱中此类植物比例也显著提高,说明粟、黍的种植规模扩大,农业生产力提升。这反映了新石器时代晚期中国北方地区原始农业发展,A项正确;题干未涉及不同聚落间的政治联合或文化整合,不能直接说明部落联盟建立,排除B项;虽然陶寺文化已出现社会分层,但食谱变化反映的是农业而非阶级或国家制度的演进,排除CD项。故选A项。

8.答案:C

解析:A.齐桓公是春秋时期首位霸主,与题干材料无关,故A错误;B.禅让制正在实行,与题干材料无关,故B错误;C.黄帝是中华民族的人文初祖,符合题意,故C正确;D.分封制开始推行,与题干材料无关,故D错误。故选:C。

9.答案:C

解析:本题考查远古的传说。据题干并结合所学可知,五六千年前,中国进入部落联盟时期,相传在黄帝之后,黄河流域有许多部族。为了增强实力,陶唐氏、有虞氏、夏后氏三个部族结成联盟,尧、舜、禹依次成为联盟的首领。在考古学上,仰韶时代距今约7000—5000年,龙山时代距今约4500—3800年,与传说中的尧舜禹的生活时间存在部分重合,可以说明尧舜禹时代客观存在。这体现了历史传说具有一定的考古学意义。故选C。

10.答案:A

解析:根据图片分析可知图片共同体现了铸牢中华民族共同体意识。

11.答案:A

解析:根据题干中“陕西石茆遗址分布着宫建筑、房屋遗址、墓葬、手工作坊等遗迹,此外还出土了大量骨器、彩绘陶器等。有人称其是一个‘酋邦'势力控制的中心”结合所学可知,相传黄帝已能建造宫室以避寒暑,A项正确;河姆渡聚落在长江中下游地区,排除B项;蚩尤部落被黄帝部落打败,不符合题意,排除C项;陕西石茆遗址位于陕西省榆林市神木县高家堡镇,处于新石器时代晚期,而半坡聚落是在陕西西安半坡村,处于新石器时代早期,与题意不符,排除D项。故选:A。

12.答案:A

解析:依据题干材料“相传尧年老时召开部落联盟议事会议,经推举和长期考察,确认舜才德出众,将首领位置让给舜;舜老时,如法炮制,传位于禹”可知,原始社会末期以民主方式推举部落联盟首领的制度称为“禅让制”,相传尧为部落联盟领袖时,四岳推举舜为继承人,尧对舜进行三年考核,尧死后,舜继位,用同样推举方式,经过治水考验,以禹为继承人,这种让位,历史上称为“禅让”,所以A项符合题意;B项原始农业的出现与河姆渡和半坡原始居民有关,C项与世袭制有关,D项与夏朝有关。由此分析BCD三项均不符合题意,排除,故选A。

13.答案:标准:私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志。

说明:良渚古城的大型墓葬品十分丰富,表明社会财富向少数人集中,私有制出现;良渚古城的贵族墓葬和平民墓葬有显著差别,说明社会阶级分化严重;良渚古城有规模宏大的城墙、宫殿式建筑,以及古城外围庞大的水利系统,说明早期国家已经形成。(答出农业生产发展、人口增加、社会分工加剧的,言之有理者皆可得分。)

解析:标准:根据材料和所学知识可知,私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志 。这一标准是基于生产力发展推动社会形态演变的历史规律总结得出的。当生产力发展到一定程度,剩余产品出现,进而引发了私有制的产生。私有制的出现又导致社会成员在财富占有上出现差异,促使阶级分化,最终阶级矛盾不可调和,国家应运而生。

说明:本题为开放性试题,答案言之成理即可。根据材料一 “反山王陵出土大量墓葬品”可知,反山王陵出土的大量墓葬品,如精美的玉器等,表明社会财富并非平均分配,而是向少数人集中。在原始社会,人们共同劳动、平均分配,几乎没有私有财产。而良渚古城反山王陵丰富的墓葬品显示,此时已经有了个人对财富的占有,即私有制已经出现。从良渚古城遗址整体来看,存在贵族墓葬和平民墓葬的显著差别。良渚古城贵族墓葬(如反山王陵)拥有大量精美的玉器等丰富随葬品,而平民墓葬与之相比必然相形见绌,这鲜明地反映出社会成员在财富、地位等方面的巨大差异,说明社会已经出现了明显的阶级分化。根据材料“良渚古城有规模宏大的城墙、宫殿式建筑,以及古城外围庞大的水利系统”可知,良渚古城规模宏大的城墙是城市防御的重要设施,它的修建需要大量人力、物力的集中调配,体现了社会组织和动员能力。宫殿式建筑通常是权力中心的象征,表明存在统治阶层行使权力。而古城外围庞大的水利系统,其规划、建设和维护都需要统一的组织和管理。这些大型建筑设施的存在,说明当时已经有了超越部落组织的更高层次的社会组织形式,即早期国家已经形成。国家的形成意味着有了相对稳定的政治统治机构,能够对社会进行有效管理,这是人类进入文明社会的关键标志。若其他角度也言之有理也可。

14.答案:(1)人文初祖:炎帝、黄帝。特点:多民族长期杂居、交往融合而成。

(2)制度:禅让制。借鉴意义:用人要发扬民主,重用贤人;应通过民主的方式选拔干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准。

解析:(1)人文初祖:根据材料一“传说中的炎帝和黄帝部落生活在今陕西渭河流域和黄土高原一带,炎、黄部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族”并结合所学知识可知,中华民族的人文初祖是炎帝、黄帝。

特点:根据材料一“炎、黄部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族。春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进,华夏族得到进一步的发展”概括得出,华夏族形成的特点是:多民族长期杂居、交往融合而成。

(2)制度:根据材料二“尧年老时,征求各部首领意见,推举品行高尚的舜做他的继承人。舜在位时,制定刑法,完善制度,稳定局势,又派禹治水,解除水患。舜年老时让位于禹”和所学可知,材料二反映了我国古代传说中的禅让制。借鉴意义:根据材料二“尧、舜推举品行高尚的舜做他的继承人;舜年老时让位于治水有功的禹“得出,禅让制度对当今社会的借鉴意义有:用人要发扬民主,重用贤人;应通过民主的方式选拔干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史