第2课 原始农业与史前社会 (含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测

文档属性

| 名称 | 第2课 原始农业与史前社会 (含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 703.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-02 20:49:00 | ||

图片预览

文档简介

第2课 原始农业与史前社会

1.考古工作者在河姆渡遗址的第一期发掘中,普遍发现稻谷、谷壳、稻秆、稻叶和其他禾本科农作物堆积。这些考古发现可用于研究( )

A.原始农业 B.部落联盟 C.青铜铸造 D.赋税制度

2.新石器时代,黄河流域的房屋大致都是黄土层上挖掘半地下穴,上覆支柱撑起的涂泥屋顶。长江流域的房屋则是四壁立柱,编扎竹片竹竿,里外涂泥,成为编竹夹泥的建筑。由此可见,我国古代先民( )

A.能因地制宜建造房屋 B.拥有稳定的食物来源

C.会制作精美磨制石器 D.很早具备爱美的意识

3.中国的农业起源分为两条独立的源流:一是以黄河中游地区为核心的、以种植粟和黍为代表的北方旱作农业系统;二是以长江中下游地区为核心的、以种植水稻为代表的稻作农业系统。以下遗址能印证“旱作农业系统”的是( )

A.北京人遗址 B.河姆渡遗址 C.半坡遗址 D.良渚遗址

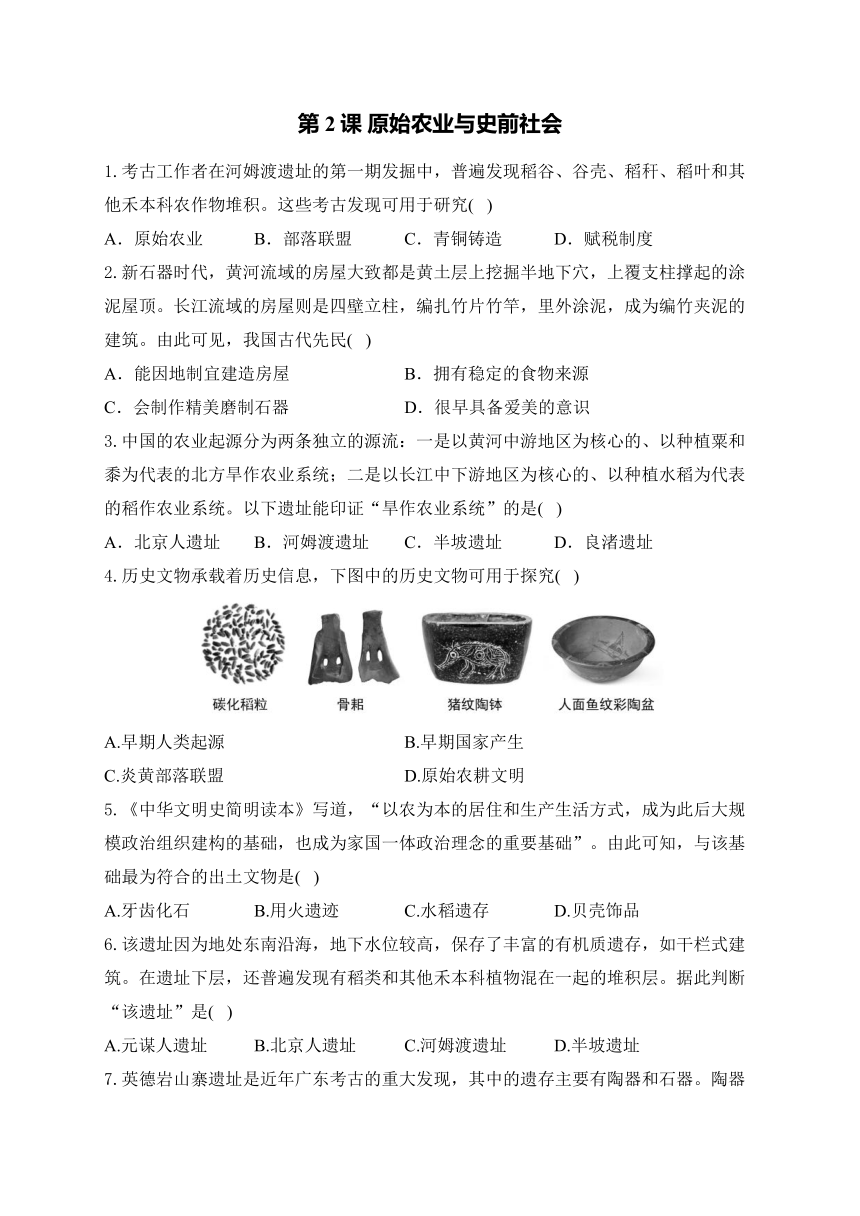

4.历史文物承载着历史信息,下图中的历史文物可用于探究( )

A.早期人类起源 B.早期国家产生

C.炎黄部落联盟 D.原始农耕文明

5.《中华文明史简明读本》写道,“以农为本的居住和生产生活方式,成为此后大规模政治组织建构的基础,也成为家国一体政治理念的重要基础”。由此可知,与该基础最为符合的出土文物是( )

A.牙齿化石 B.用火遗迹 C.水稻遗存 D.贝壳饰品

6.该遗址因为地处东南沿海,地下水位较高,保存了丰富的有机质遗存,如干栏式建筑。在遗址下层,还普遍发现有稻类和其他禾本科植物混在一起的堆积层。据此判断“该遗址”是( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

7.英德岩山寨遗址是近年广东考古的重大发现,其中的遗存主要有陶器和石器。陶器种类丰富,有灰白陶、黄陶、红褐陶等;石器也多种多样,有锛、镞、钺、凿、砺石等。这表明,当时岩山寨的聚落( )

A.处于旧石器时代 B.出现了阶级分化

C.有一定生产能力 D.形成了早期国家

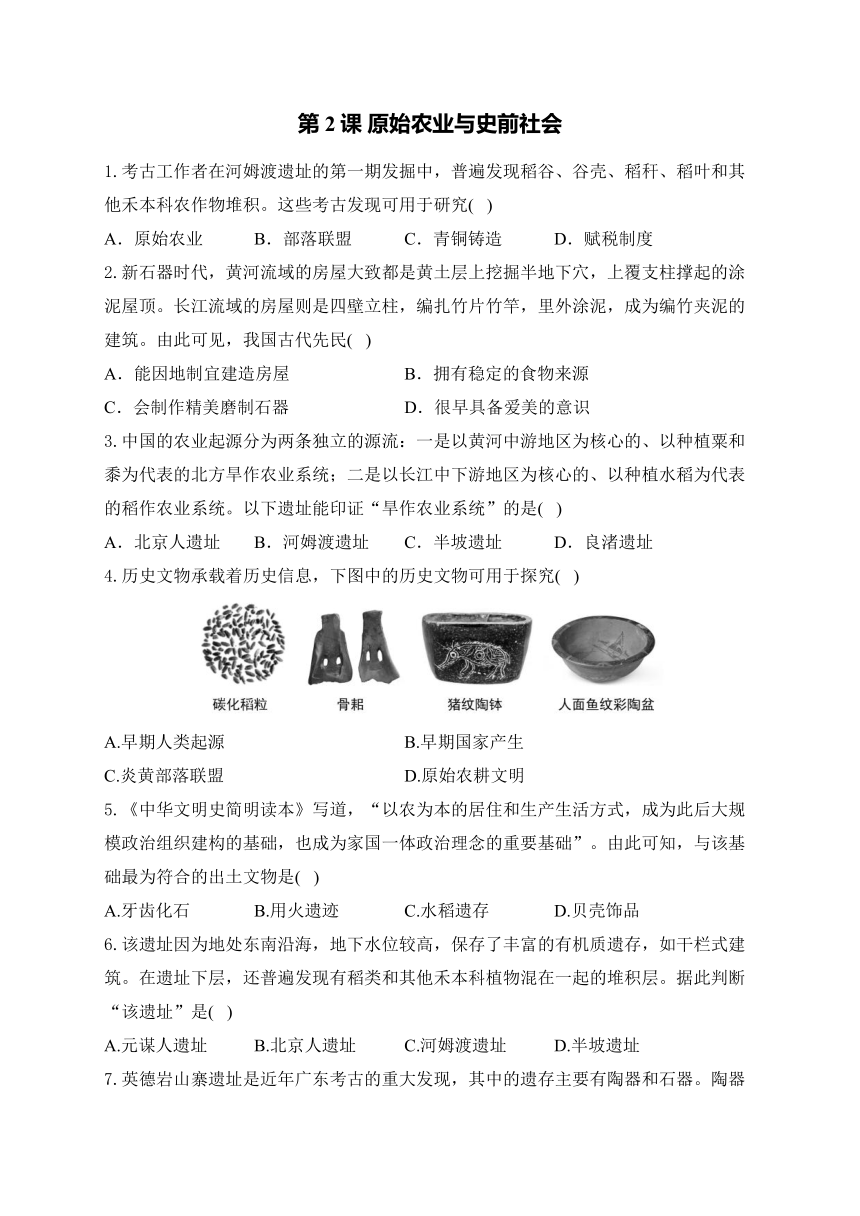

8.榫卯(sǔnmǎo),是利用凹凸结构相互咬合实现连接的木构件工艺(见下图)。中国迄今为止发现的最早榫卯木构件出土于浙江河姆渡遗址。河姆渡人可能利用这项技术( )

A.制作精美玉器 B.制作青铜农具 C.建造干栏式房屋 D.建造半地穴式房屋

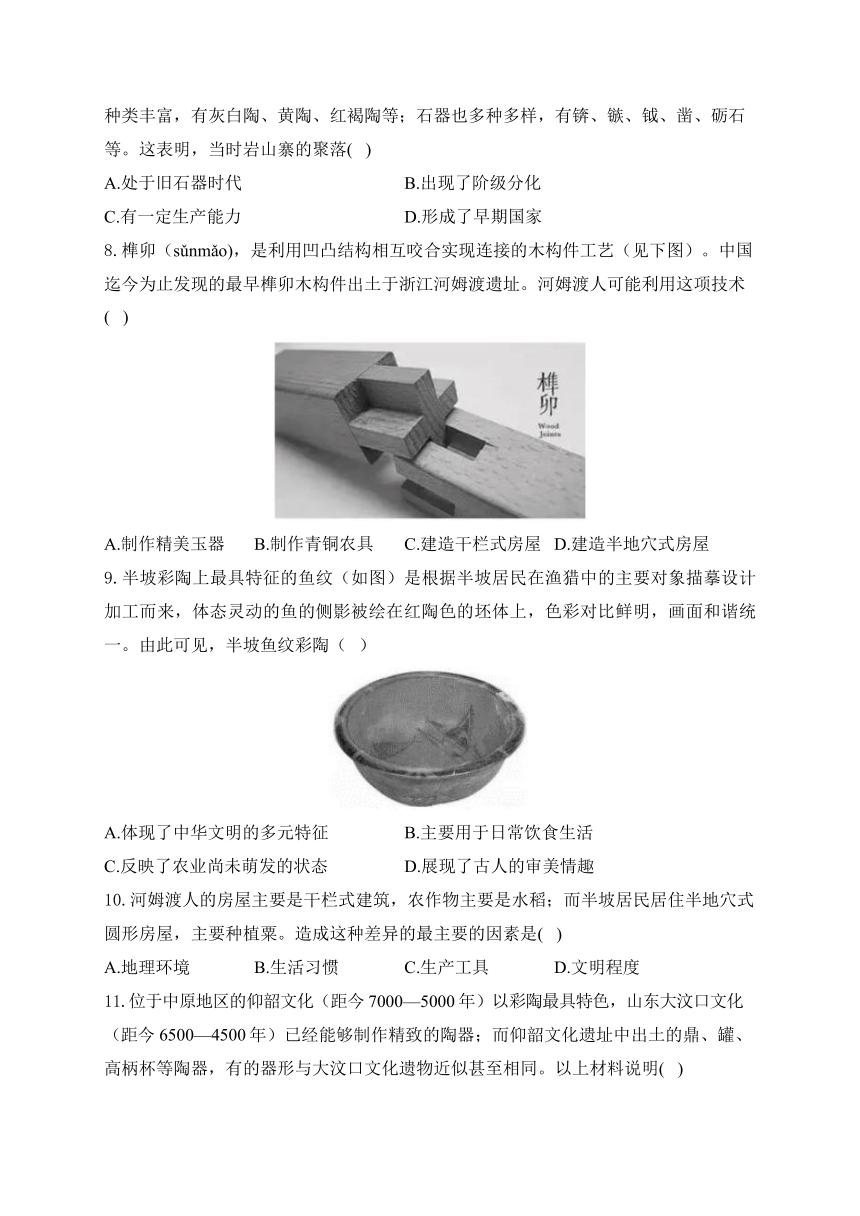

9.半坡彩陶上最具特征的鱼纹(如图)是根据半坡居民在渔猎中的主要对象描摹设计加工而来,体态灵动的鱼的侧影被绘在红陶色的坯体上,色彩对比鲜明,画面和谐统一。由此可见,半坡鱼纹彩陶( )

A.体现了中华文明的多元特征 B.主要用于日常饮食生活

C.反映了农业尚未萌发的状态 D.展现了古人的审美情趣

10.河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,农作物主要是水稻;而半坡居民居住半地穴式圆形房屋,主要种植粟。造成这种差异的最主要的因素是( )

A.地理环境 B.生活习惯 C.生产工具 D.文明程度

11.位于中原地区的仰韶文化(距今7000—5000年)以彩陶最具特色,山东大汶口文化(距今6500—4500年)已经能够制作精致的陶器;而仰韶文化遗址中出土的鼎、罐、高柄杯等陶器,有的器形与大汶口文化遗物近似甚至相同。以上材料说明( )

A.炎帝教民耕种,制作陶器 B.金属冶炼技术的产生及其发展

C.不同文化间存在借鉴现象 D.大汶口原始居民拥有私有财产

12.如表是大汶口文化遗址部分墓葬出土的随葬品情况,材料可以反映出( )

墓葬号数 随葬品数量

61号 只有一件陶骨和一块砺石

70号 合葬墓,总共只有一件石铲

10号 80余件精致漂亮的陶器,象牙梳、象牙雕筒、玉质臂环等

A.商业交换频繁 B.社会生活奢侈 C.性别差异突出 D.出现贫富分化

13.阅读材料,完成下列要求。

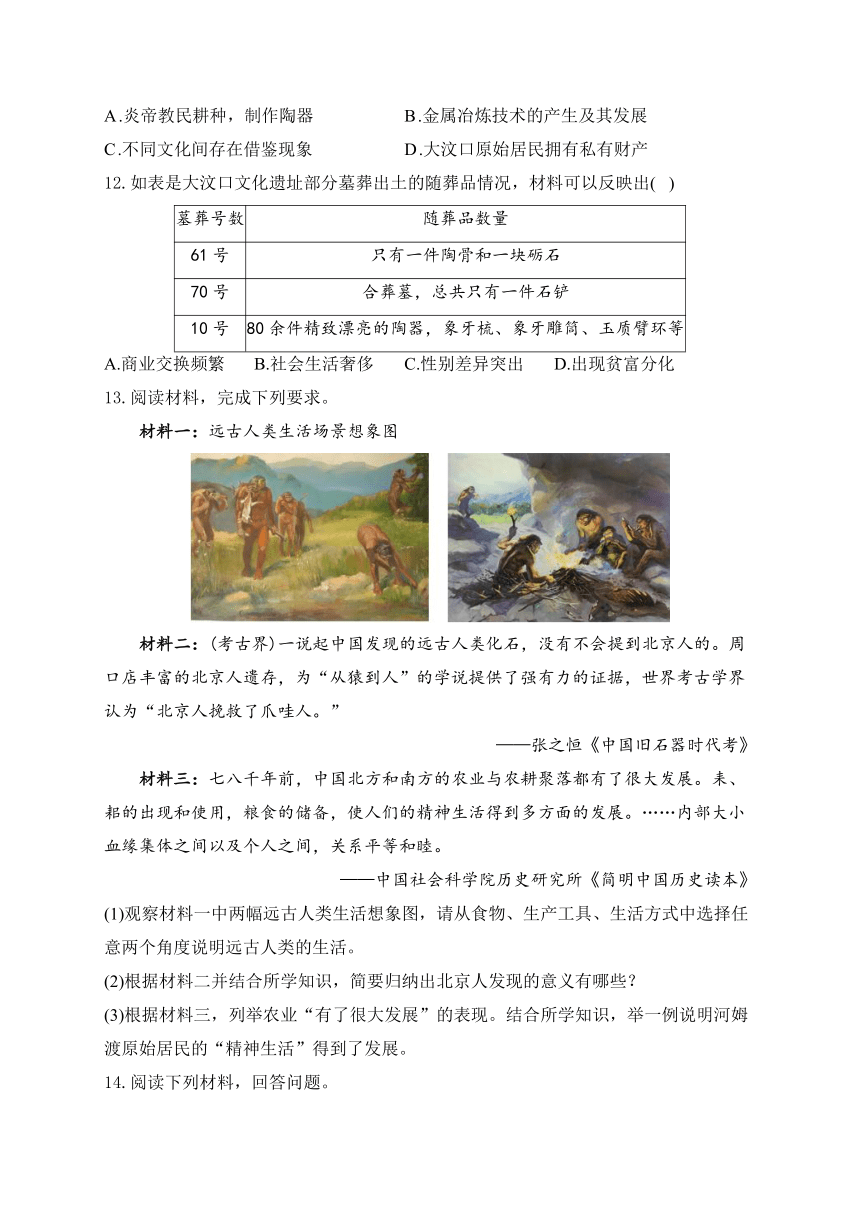

材料一:远古人类生活场景想象图

材料二:(考古界)一说起中国发现的远古人类化石,没有不会提到北京人的。周口店丰富的北京人遗存,为“从猿到人”的学说提供了强有力的证据,世界考古学界认为“北京人挽救了爪哇人。”

——张之恒《中国旧石器时代考》

材料三:七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。

——中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

(1)观察材料一中两幅远古人类生活想象图,请从食物、生产工具、生活方式中选择任意两个角度说明远古人类的生活。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要归纳出北京人发现的意义有哪些?

(3)根据材料三,列举农业“有了很大发展”的表现。结合所学知识,举一例说明河姆渡原始居民的“精神生活”得到了发展。

14.阅读下列材料,回答问题。

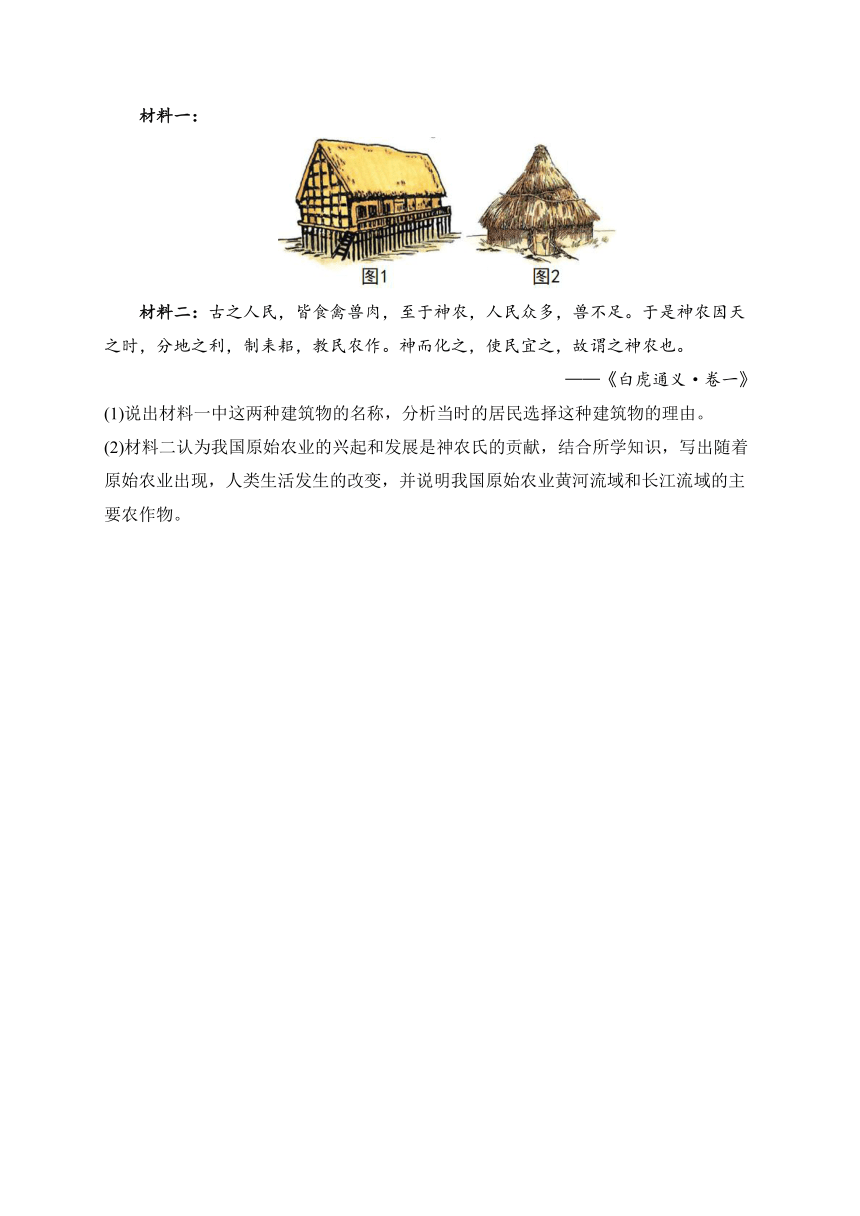

材料一:

材料二:古之人民,皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。神而化之,使民宜之,故谓之神农也。

——《白虎通义·卷一》

(1)说出材料一中这两种建筑物的名称,分析当时的居民选择这种建筑物的理由。

(2)材料二认为我国原始农业的兴起和发展是神农氏的贡献,结合所学知识,写出随着原始农业出现,人类生活发生的改变,并说明我国原始农业黄河流域和长江流域的主要农作物。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据材料“普遍发现稻谷、谷壳、稻秆、稻叶和其他禾本科农作物堆积”可知,河姆渡遗址中发现了稻谷、谷壳、稻秆、稻叶和其他禾本科农作物堆积,说明河姆渡时期出现了原始农业,A项正确;材料内容主要体现了河姆渡遗址中发现了稻谷、谷壳、稻秆、稻叶和其他禾本科农作物堆积,体现了原始农业的发展,没有体现部落联盟,排除B项;根据所学知识可知,青铜铸造出现在商周时期,与材料所述河姆渡时期不符,排除C项;材料内容主要体现了河姆渡遗址中发现了稻谷、谷壳、稻秆、稻叶和其他禾本科农作物堆积,体现了原始农业的发展,没有体现赋税制度,排除D项。故选A项。

2.答案:A

解析:新石器时代黄河流域与长江流域的房屋建筑差异显著。黄河流域的黄土层深厚,气候较寒冷,半地穴式房屋(如半地下穴结构)能有效利用黄土特性,增强保暖性;长江流域竹木资源丰富,气候湿润,编竹夹泥的建筑结构更适应通风防潮需求。这种差异反映了古代先民根据当地自然条件和资源选择建筑方式,体现其因地制宜的能力。选项B(食物来源)与题干无关,选项C(磨制石器)未提及,选项D(爱美意识)缺乏依据。

3.答案:C

解析:根据材料“一是以黄河中游地区为核心的、以种植粟和泰为代表的北方旱作农业系统”并结合所学知识可知,半坡人,距今约6000年,位于黄河流域的陕西西安,住着半地穴式圆形房屋,种植粟。

4.答案:D

解析:碳化稻粒表明当时有水稻种植,骨耜是农业生产工具,猪纹陶钵和人面鱼纹彩陶盆体现了原始的制陶工艺,这些都与原始农耕文明相关。A选项早期人类起源主要关注人类的进化和起源地点等;B选项早期国家产生的标志包括城市、文字、军队等;C选项炎黄部落联盟主要涉及部落战争与融合等内容,均与这些文物所反映的信息不符。

5.答案:C

解析:根据材料“以农为本的居住和生产生活方式”“成为家国一体政治理念的重要基础”可知,相关文物应与原始农耕生活具有高度关联性,水稻遗存符合题意。故选C。

6.答案:C

解析:根据材料中“地处东南沿海”“干栏式建筑”“稻类”并结合所学知识可知,材料所述遗址为浙江余姚河姆渡遗址,河姆渡人的房屋类型主要是干栏式建筑,遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹。故选C。

7.答案:C

解析:根据材料“其中的遗存主要有陶器和石器。陶器种类丰富,有灰白陶、黄陶、红褐陶等;石器也多种多样,有锛、镞、钺、凿、砺石等”可知,当时岩山寨的聚落已经具备了一定的生产能力,C项正确;旧石器时代以使用打制石器为标志,排除A项;材料未体现当时岩山寨的聚落出现了阶级分化,排除B项;材料未体现当时岩山寨的聚落形成了早期国家,排除D项。故选C项。

8.答案:C

解析:河姆渡人生活在长江流域,气候湿润,他们利用榫卯技术建造干栏式房屋。A选项,榫卯技术主要用于建筑,与制作精美玉器无关;B选项,河姆渡人尚未进入青铜时代;D选项,半地穴式房屋是半坡居民的居住样式,河姆渡人住干栏式房屋。

9.答案:D

解析:半坡鱼纹彩陶将体态灵动的鱼侧影绘于红陶坯体上,色彩对比鲜明、画面和谐统一,体现出古人对美的追求,展现了审美情趣。A选项,仅从半坡鱼纹彩陶无法体现中华文明多元特征;B选项,材料未提及该彩陶主要用于日常饮食生活;C选项,半坡居民已从事农业生产,并非农业尚未萌发。

10.答案:A

解析:根据所学知识,河姆渡原始居民生活于长江流域,气候湿润,因此他们居住干栏式房屋,种植水稻。半坡原始居民生活于黄河流域,气候比较干燥,因此他们居住半地穴式房屋,种植粟。正是由于地理与气候原因,造成了他们居住房屋与种植作物的不同,A项正确;生活习惯不是造成上述差异的主要原因,排除B项;河姆渡人、半坡人的生产工具都是磨制工具,排除C项;河姆渡人、半坡人都是原始农耕文明,排除D项。故选A项。

11.答案:C

解析:仰韶文化和大汶口文化在陶器制作上各具特色,且部分陶器器形近似甚至相同,这表明不同文化间存在相互借鉴的现象。材料未提及炎帝教民耕种、制作陶器;也没有体现金属冶炼技术;大汶口原始居民拥有私有财产在材料中无相关信息。

12.答案:D

解析:据题干可知,墓葬随葬品数量有很大的差异,反映当时贫富分化明显。故D正确;随葬品数量的差异,无关说明当时商品交换频繁,排除A;社会生活奢侈与“只有一件陶骨和一块砺石”“合葬墓,总共只有一件石铲”不符,排除B;随葬品数量的多少,没有提到性别,排除C。

故选:D。

13.答案:(1)食物:采集来的野果、狩猎来的动物。生产工具:未经打磨的木头、骨器、石头。生活方式:群居、穴居、迁徙;会使用火;集体狩猎、采集。

(2)通过对北京人的研究,为“从猿到人”的学说提供了强有力的证据,为人类起源的研究提供了可靠的证据;周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一;北京人是世界上最重要的原始人类之一,这一发现对于研究人类起源和古人类演化的历史具有重要的意义。

(3)表现:耒耜的出现和使用;有了粮食的储备。例子:制作玉器和简单的乐器骨哨。(或:运用雕刻等技术,用象牙和兽骨制成古朴的艺术品)

解析:(1)食物:左边图为古人类活动场景想象图,右边图为北京人用火场景想象图。食物:据所学知识可知,采制作石器的技术比较成熟,能够制成不同类型的工具,如砍砸器、尖状器、刮削器等。北京人使用这些工具猎取动物,采集植物果实。生产工具:据所学知识可知,北京人生活在旧石器时代,主要使用打制石器,他们使用的工具主要是未经打磨的木头、骨器、石头。生活方式:北京人结成群体,生活在一起,共同从事获取食物的劳动。北京人用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽,从而改善了生存条件。

(2)意义:根据材料二“周口店丰富的北京人遗存,为“从猿到人”的学说提供了强有力的证据”可得出通过对北京人的研究,为“从猿到人”的学说提供了强有力的证据,为人类起源的研究提供了可靠的证据;据所学知识可知,周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一。包括北京人在内的我国境内直立人遗存的发现,对研究人类起源和古人类演化的历史具有重要意义。

(3)表现:根据材料三“中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展”可得出农业“有了很大发展”表现在耒耜的出现和使用;有了粮食的储备。例子:据所学知识可知,会制作陶器、玉器和简单的乐器骨哨,还运用雕刻等技术,用象牙和兽骨制成古朴的艺术品等。

14.答案:(1)图1是干栏式建筑;图2是半地穴式房屋。理由:河姆渡人生活的地区地势低洼、潮湿温热,干栏式建筑可防蛇虫猛兽之害,又防潮湿,下面还可以养殖家禽家畜;半坡人生活的黄河流域干旱、风沙大,气候比较寒冷,半地穴式房屋既可以抵挡风雨,又可以保暖。

(2)改变:人类开始了定居生活,磨制石器,制作陶器,饲养家畜。黄河流域主要种植粟、黍,长江流域主要种植水稻。

解析:(1)名称:根据材料一图1并结合所学知识可知,距今约7000年。河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,以木桩插于地下,上面用木板等构筑成屋。根据材料一图2并结合所学知识可知,距今约6000年,半坡人主要住在半地穴式的房屋里,屋内有灶坑。

理由:根据所学知识可知,河姆渡人生活的地区位于长江中下游,地势低洼、潮湿温热,干栏式建筑可防蛇虫猛兽之害,又防潮湿,下面还可以养殖家禽家畜;半坡人生活的黄河流域干旱、风沙大,气候比较寒冷,半地穴式房屋既可以抵挡风雨,又可以保暖。

(2)改变:根据所学知识可知,农业的起源和发展促进了人类的定居生活。人们制磨制石器,制作陶器,饲养家畜。

农作物:根据所学知识可知,我国黄河流域主要种植粟、黍,长江流域主要种植水稻。

1.考古工作者在河姆渡遗址的第一期发掘中,普遍发现稻谷、谷壳、稻秆、稻叶和其他禾本科农作物堆积。这些考古发现可用于研究( )

A.原始农业 B.部落联盟 C.青铜铸造 D.赋税制度

2.新石器时代,黄河流域的房屋大致都是黄土层上挖掘半地下穴,上覆支柱撑起的涂泥屋顶。长江流域的房屋则是四壁立柱,编扎竹片竹竿,里外涂泥,成为编竹夹泥的建筑。由此可见,我国古代先民( )

A.能因地制宜建造房屋 B.拥有稳定的食物来源

C.会制作精美磨制石器 D.很早具备爱美的意识

3.中国的农业起源分为两条独立的源流:一是以黄河中游地区为核心的、以种植粟和黍为代表的北方旱作农业系统;二是以长江中下游地区为核心的、以种植水稻为代表的稻作农业系统。以下遗址能印证“旱作农业系统”的是( )

A.北京人遗址 B.河姆渡遗址 C.半坡遗址 D.良渚遗址

4.历史文物承载着历史信息,下图中的历史文物可用于探究( )

A.早期人类起源 B.早期国家产生

C.炎黄部落联盟 D.原始农耕文明

5.《中华文明史简明读本》写道,“以农为本的居住和生产生活方式,成为此后大规模政治组织建构的基础,也成为家国一体政治理念的重要基础”。由此可知,与该基础最为符合的出土文物是( )

A.牙齿化石 B.用火遗迹 C.水稻遗存 D.贝壳饰品

6.该遗址因为地处东南沿海,地下水位较高,保存了丰富的有机质遗存,如干栏式建筑。在遗址下层,还普遍发现有稻类和其他禾本科植物混在一起的堆积层。据此判断“该遗址”是( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

7.英德岩山寨遗址是近年广东考古的重大发现,其中的遗存主要有陶器和石器。陶器种类丰富,有灰白陶、黄陶、红褐陶等;石器也多种多样,有锛、镞、钺、凿、砺石等。这表明,当时岩山寨的聚落( )

A.处于旧石器时代 B.出现了阶级分化

C.有一定生产能力 D.形成了早期国家

8.榫卯(sǔnmǎo),是利用凹凸结构相互咬合实现连接的木构件工艺(见下图)。中国迄今为止发现的最早榫卯木构件出土于浙江河姆渡遗址。河姆渡人可能利用这项技术( )

A.制作精美玉器 B.制作青铜农具 C.建造干栏式房屋 D.建造半地穴式房屋

9.半坡彩陶上最具特征的鱼纹(如图)是根据半坡居民在渔猎中的主要对象描摹设计加工而来,体态灵动的鱼的侧影被绘在红陶色的坯体上,色彩对比鲜明,画面和谐统一。由此可见,半坡鱼纹彩陶( )

A.体现了中华文明的多元特征 B.主要用于日常饮食生活

C.反映了农业尚未萌发的状态 D.展现了古人的审美情趣

10.河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,农作物主要是水稻;而半坡居民居住半地穴式圆形房屋,主要种植粟。造成这种差异的最主要的因素是( )

A.地理环境 B.生活习惯 C.生产工具 D.文明程度

11.位于中原地区的仰韶文化(距今7000—5000年)以彩陶最具特色,山东大汶口文化(距今6500—4500年)已经能够制作精致的陶器;而仰韶文化遗址中出土的鼎、罐、高柄杯等陶器,有的器形与大汶口文化遗物近似甚至相同。以上材料说明( )

A.炎帝教民耕种,制作陶器 B.金属冶炼技术的产生及其发展

C.不同文化间存在借鉴现象 D.大汶口原始居民拥有私有财产

12.如表是大汶口文化遗址部分墓葬出土的随葬品情况,材料可以反映出( )

墓葬号数 随葬品数量

61号 只有一件陶骨和一块砺石

70号 合葬墓,总共只有一件石铲

10号 80余件精致漂亮的陶器,象牙梳、象牙雕筒、玉质臂环等

A.商业交换频繁 B.社会生活奢侈 C.性别差异突出 D.出现贫富分化

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一:远古人类生活场景想象图

材料二:(考古界)一说起中国发现的远古人类化石,没有不会提到北京人的。周口店丰富的北京人遗存,为“从猿到人”的学说提供了强有力的证据,世界考古学界认为“北京人挽救了爪哇人。”

——张之恒《中国旧石器时代考》

材料三:七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。

——中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

(1)观察材料一中两幅远古人类生活想象图,请从食物、生产工具、生活方式中选择任意两个角度说明远古人类的生活。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要归纳出北京人发现的意义有哪些?

(3)根据材料三,列举农业“有了很大发展”的表现。结合所学知识,举一例说明河姆渡原始居民的“精神生活”得到了发展。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:古之人民,皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。神而化之,使民宜之,故谓之神农也。

——《白虎通义·卷一》

(1)说出材料一中这两种建筑物的名称,分析当时的居民选择这种建筑物的理由。

(2)材料二认为我国原始农业的兴起和发展是神农氏的贡献,结合所学知识,写出随着原始农业出现,人类生活发生的改变,并说明我国原始农业黄河流域和长江流域的主要农作物。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据材料“普遍发现稻谷、谷壳、稻秆、稻叶和其他禾本科农作物堆积”可知,河姆渡遗址中发现了稻谷、谷壳、稻秆、稻叶和其他禾本科农作物堆积,说明河姆渡时期出现了原始农业,A项正确;材料内容主要体现了河姆渡遗址中发现了稻谷、谷壳、稻秆、稻叶和其他禾本科农作物堆积,体现了原始农业的发展,没有体现部落联盟,排除B项;根据所学知识可知,青铜铸造出现在商周时期,与材料所述河姆渡时期不符,排除C项;材料内容主要体现了河姆渡遗址中发现了稻谷、谷壳、稻秆、稻叶和其他禾本科农作物堆积,体现了原始农业的发展,没有体现赋税制度,排除D项。故选A项。

2.答案:A

解析:新石器时代黄河流域与长江流域的房屋建筑差异显著。黄河流域的黄土层深厚,气候较寒冷,半地穴式房屋(如半地下穴结构)能有效利用黄土特性,增强保暖性;长江流域竹木资源丰富,气候湿润,编竹夹泥的建筑结构更适应通风防潮需求。这种差异反映了古代先民根据当地自然条件和资源选择建筑方式,体现其因地制宜的能力。选项B(食物来源)与题干无关,选项C(磨制石器)未提及,选项D(爱美意识)缺乏依据。

3.答案:C

解析:根据材料“一是以黄河中游地区为核心的、以种植粟和泰为代表的北方旱作农业系统”并结合所学知识可知,半坡人,距今约6000年,位于黄河流域的陕西西安,住着半地穴式圆形房屋,种植粟。

4.答案:D

解析:碳化稻粒表明当时有水稻种植,骨耜是农业生产工具,猪纹陶钵和人面鱼纹彩陶盆体现了原始的制陶工艺,这些都与原始农耕文明相关。A选项早期人类起源主要关注人类的进化和起源地点等;B选项早期国家产生的标志包括城市、文字、军队等;C选项炎黄部落联盟主要涉及部落战争与融合等内容,均与这些文物所反映的信息不符。

5.答案:C

解析:根据材料“以农为本的居住和生产生活方式”“成为家国一体政治理念的重要基础”可知,相关文物应与原始农耕生活具有高度关联性,水稻遗存符合题意。故选C。

6.答案:C

解析:根据材料中“地处东南沿海”“干栏式建筑”“稻类”并结合所学知识可知,材料所述遗址为浙江余姚河姆渡遗址,河姆渡人的房屋类型主要是干栏式建筑,遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹。故选C。

7.答案:C

解析:根据材料“其中的遗存主要有陶器和石器。陶器种类丰富,有灰白陶、黄陶、红褐陶等;石器也多种多样,有锛、镞、钺、凿、砺石等”可知,当时岩山寨的聚落已经具备了一定的生产能力,C项正确;旧石器时代以使用打制石器为标志,排除A项;材料未体现当时岩山寨的聚落出现了阶级分化,排除B项;材料未体现当时岩山寨的聚落形成了早期国家,排除D项。故选C项。

8.答案:C

解析:河姆渡人生活在长江流域,气候湿润,他们利用榫卯技术建造干栏式房屋。A选项,榫卯技术主要用于建筑,与制作精美玉器无关;B选项,河姆渡人尚未进入青铜时代;D选项,半地穴式房屋是半坡居民的居住样式,河姆渡人住干栏式房屋。

9.答案:D

解析:半坡鱼纹彩陶将体态灵动的鱼侧影绘于红陶坯体上,色彩对比鲜明、画面和谐统一,体现出古人对美的追求,展现了审美情趣。A选项,仅从半坡鱼纹彩陶无法体现中华文明多元特征;B选项,材料未提及该彩陶主要用于日常饮食生活;C选项,半坡居民已从事农业生产,并非农业尚未萌发。

10.答案:A

解析:根据所学知识,河姆渡原始居民生活于长江流域,气候湿润,因此他们居住干栏式房屋,种植水稻。半坡原始居民生活于黄河流域,气候比较干燥,因此他们居住半地穴式房屋,种植粟。正是由于地理与气候原因,造成了他们居住房屋与种植作物的不同,A项正确;生活习惯不是造成上述差异的主要原因,排除B项;河姆渡人、半坡人的生产工具都是磨制工具,排除C项;河姆渡人、半坡人都是原始农耕文明,排除D项。故选A项。

11.答案:C

解析:仰韶文化和大汶口文化在陶器制作上各具特色,且部分陶器器形近似甚至相同,这表明不同文化间存在相互借鉴的现象。材料未提及炎帝教民耕种、制作陶器;也没有体现金属冶炼技术;大汶口原始居民拥有私有财产在材料中无相关信息。

12.答案:D

解析:据题干可知,墓葬随葬品数量有很大的差异,反映当时贫富分化明显。故D正确;随葬品数量的差异,无关说明当时商品交换频繁,排除A;社会生活奢侈与“只有一件陶骨和一块砺石”“合葬墓,总共只有一件石铲”不符,排除B;随葬品数量的多少,没有提到性别,排除C。

故选:D。

13.答案:(1)食物:采集来的野果、狩猎来的动物。生产工具:未经打磨的木头、骨器、石头。生活方式:群居、穴居、迁徙;会使用火;集体狩猎、采集。

(2)通过对北京人的研究,为“从猿到人”的学说提供了强有力的证据,为人类起源的研究提供了可靠的证据;周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一;北京人是世界上最重要的原始人类之一,这一发现对于研究人类起源和古人类演化的历史具有重要的意义。

(3)表现:耒耜的出现和使用;有了粮食的储备。例子:制作玉器和简单的乐器骨哨。(或:运用雕刻等技术,用象牙和兽骨制成古朴的艺术品)

解析:(1)食物:左边图为古人类活动场景想象图,右边图为北京人用火场景想象图。食物:据所学知识可知,采制作石器的技术比较成熟,能够制成不同类型的工具,如砍砸器、尖状器、刮削器等。北京人使用这些工具猎取动物,采集植物果实。生产工具:据所学知识可知,北京人生活在旧石器时代,主要使用打制石器,他们使用的工具主要是未经打磨的木头、骨器、石头。生活方式:北京人结成群体,生活在一起,共同从事获取食物的劳动。北京人用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽,从而改善了生存条件。

(2)意义:根据材料二“周口店丰富的北京人遗存,为“从猿到人”的学说提供了强有力的证据”可得出通过对北京人的研究,为“从猿到人”的学说提供了强有力的证据,为人类起源的研究提供了可靠的证据;据所学知识可知,周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一。包括北京人在内的我国境内直立人遗存的发现,对研究人类起源和古人类演化的历史具有重要意义。

(3)表现:根据材料三“中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展”可得出农业“有了很大发展”表现在耒耜的出现和使用;有了粮食的储备。例子:据所学知识可知,会制作陶器、玉器和简单的乐器骨哨,还运用雕刻等技术,用象牙和兽骨制成古朴的艺术品等。

14.答案:(1)图1是干栏式建筑;图2是半地穴式房屋。理由:河姆渡人生活的地区地势低洼、潮湿温热,干栏式建筑可防蛇虫猛兽之害,又防潮湿,下面还可以养殖家禽家畜;半坡人生活的黄河流域干旱、风沙大,气候比较寒冷,半地穴式房屋既可以抵挡风雨,又可以保暖。

(2)改变:人类开始了定居生活,磨制石器,制作陶器,饲养家畜。黄河流域主要种植粟、黍,长江流域主要种植水稻。

解析:(1)名称:根据材料一图1并结合所学知识可知,距今约7000年。河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,以木桩插于地下,上面用木板等构筑成屋。根据材料一图2并结合所学知识可知,距今约6000年,半坡人主要住在半地穴式的房屋里,屋内有灶坑。

理由:根据所学知识可知,河姆渡人生活的地区位于长江中下游,地势低洼、潮湿温热,干栏式建筑可防蛇虫猛兽之害,又防潮湿,下面还可以养殖家禽家畜;半坡人生活的黄河流域干旱、风沙大,气候比较寒冷,半地穴式房屋既可以抵挡风雨,又可以保暖。

(2)改变:根据所学知识可知,农业的起源和发展促进了人类的定居生活。人们制磨制石器,制作陶器,饲养家畜。

农作物:根据所学知识可知,我国黄河流域主要种植粟、黍,长江流域主要种植水稻。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史