第11课 西汉建立和“文景之治”(含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测

文档属性

| 名称 | 第11课 西汉建立和“文景之治”(含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-02 20:57:44 | ||

图片预览

文档简介

第11课 西汉建立和“文景之治”

1.《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”还记载,高祖曰:“此三者(张良、萧何和韩信),皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。”材料描述的是刘邦夺取天下的( )

A.目的 B.原因 C.过程 D.影响

2.经典诵读是当今中国传统历史文化的重要方式。《三字经》中“嬴秦氏,始兼并。传二世,楚汉争。高祖兴,汉业建”所包含的朝代顺序是( )

A.秦——西汉 B.西汉——东汉

C.东汉——三国 D.三国——东晋

3.学习历史,首先要注意时间概念,懂得计算年代,现在世界上通用的是公元纪年,公元纪年把每100年叫做一个“世纪”。习惯上每个世纪头20年叫某世纪初,最后10年又叫某世纪末。据此刘邦于公元前202年建立汉朝,时间上应该表述为( )

A.公元前3世纪初 B.公元前3世纪末 C.公元前2世纪初 D.公元前2世纪末

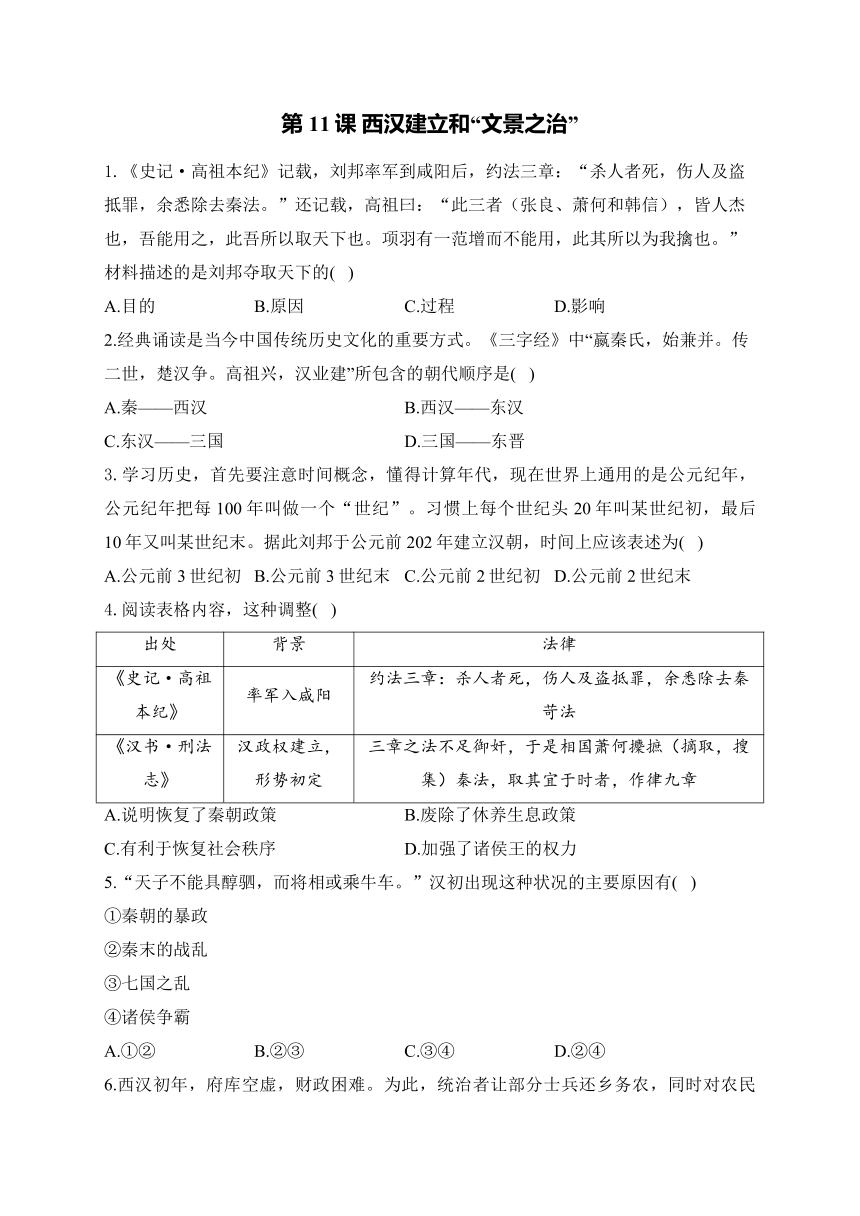

4.阅读表格内容,这种调整( )

出处 背景 法律

《史记·高祖本纪》 率军入咸阳 约法三章:杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦苛法

《汉书·刑法志》 汉政权建立,形势初定 三章之法不足御奸,于是相国萧何攈摭(摘取,搜集)秦法,取其宜于时者,作律九章

A.说明恢复了秦朝政策 B.废除了休养生息政策

C.有利于恢复社会秩序 D.加强了诸侯王的权力

5.“天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。”汉初出现这种状况的主要原因有( )

①秦朝的暴政

②秦末的战乱

③七国之乱

④诸侯争霸

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

6.西汉初年,府库空虚,财政困难。为此,统治者让部分士兵还乡务农,同时对农民减轻田租,十五税一。规定,因饥饿而自卖为奴婢的人,一律免为庶人。这表明,汉初统治者的治国政策是( )

A.依法治国 B.民贵君轻 C.整顿吏治 D.休养生息

7.汉高祖实行“什五税一”,即农民将收获物的十五分之一上交国家。与秦朝相比,农民的负担大为减轻。这一措施有利于( )

A.维护社会稳定 B.增加政府收入 C.加强中央集权 D.减轻徭役负担

8.汉高祖颁布《罢兵赐复诏》,下令“兵皆罢归家”,让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而沦为奴婢的人释放为平民。汉高祖推行这些政策是为了 ( )

A.加强中央集权 B.减轻农民赋税 C.抑制地方豪强 D.发展社会生产

9.汉文帝与汉景帝统治时期,政治清明,经济发展,出现繁荣局面。史称( )

A.武王伐纣 B.汉初兴盛 C.百家争鸣 D.文景之治

10.据《汉书》记载,有人献千里马给汉文帝,文帝却以“我自己乘上千里马,独自能跑到哪里去呢”为由,推辞不受,并下诏禁止各地进献奇珍异物。这体现了汉文帝的执政理念是( )

A.重视农业,劝课农桑 B.克己节用,不事奢华

C.虚心纳谏,广开言路 D.轻徭薄赋,与民休息

11.文帝和景帝把田租降到三十税一,有的年份朝廷还下令免去田租;汉光武帝下诏恢复西汉前期三十税一。这反映了汉朝统治者重视( )

A.平抑物价 B.勤俭治国 C.轻徭薄赋 D.兴修水利

12.汉初的政论文中,将神农氏塑造为“圣”“勇”“义”“仁”“智”的化身,还刻画了神农忧虑百姓而容貌枯槁、憔悴不已的形象。这一现象说明,汉初( )

A.延续秦朝政策 B.注重地方治理

C.出现治世局面 D.提倡以民为本

13.阅读材料,回答问题。

材料一:汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半……天下既定,民亡盖钱(无积蓄),自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

材料二:上(指汉高祖)于是约法省禁,轻田租,什五而税一……文帝即位,躬修俭节,思安百姓……遂除民田之租税。后十三岁,孝景二年,令民半出田租,三十而税一也。

——《汉书·食货志》

材料三:至今上(景帝)即位数岁,汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。

——《史记·平准书》

(1)根据材料一,概括西汉初期的社会状况。并分析出现这种状况的原因。据此判断,汉初统治者面临的首要问题是什么?

(2)材料二所述内容体现了汉初实行的哪一政策?

(3)根据材料三,指出西汉建立七十余年后出现的治世局面历史上称为什么?

(4)简要说明上述三则材料之间的关系。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定……自天子不能具醇驷(四匹毛色一样的马),而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志(上)》

材料二:他(汉高祖)下令“兵皆罢归家”,让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民,以增加农业劳动力……鼓励人民致力农业生产;采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役。

——摘编自《中国历史》七年级上册

材料三:汉文帝和汉景帝注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑、并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。文帝和景帝时期、重视“以德化民”,废除了一些严刑峻法,如断残肢体的肉刑。他们还提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。

——摘编自《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一,指出西汉初期的社会状况。请结合材料说明导致这一状况的原因

(2)根据材料二指出汉初统治者采取了什么样的政策?

(3)比较材料二、材料三,汉高祖、汉文帝、汉景帝统治措施的相同之处。(答出两点)历史上把材料三时期的统治局面称为什么?

答案以及解析

1.答案:B

解析:本题考查楚汉之争,考查学生提取有效信息和阅读史料、历史解释能力。根据材料信息可知,刘邦攻占咸阳后,约法三章,注重收揽民心,他还善用人才;而项羽刚愎自用,一味依赖武力,有范增而不重用。材料主要描述了刘邦夺取天下的原因。故选B。

2.答案:A

解析:本题考查学生分析解读材料的能力。秦王嬴政灭六国统一天下,建立秦朝,历经二世,由于暴政激起农民起义,项羽和刘邦就是其中两支秦末农民起义军,灭秦后,楚汉相争,最后汉高祖刘邦建立了西汉王朝。

3.答案:B

解析:据“公元纪年把每100年叫做一个‘世纪’。习惯上每个世纪头20年叫某世纪初,最后10年又叫某世纪末。”据此刘邦于公元前202年建立汉朝,时间上应该表述为公元前3世纪末。故选:B。

4.答案:C

解析:由表格中“余悉除去秦苛法”“取其宜于时者,作律九章”可以排除A;“休养生息”是汉初为恢复和发展农业生产实行的轻徭薄赋的政策,B项不符合史实,也不符合题意;“约法三章”“作律九章”都是为了稳定当时的社会秩序而颁布的法律法规,与“加强了诸侯王的权力”的政治措施无关,排除D。故选C。

5.答案:A

解析:根据题干可知,汉初出现了经济困难问题,根据所学知识可知,①由于秦朝的残暴统治,社会生产遭到严重的破坏。西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象,故①正确;②由于秦末的战乱,社会生产遭到严重的破坏。西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象,故②正确;③七国之乱发生于汉景帝时期,社会经济明显好转,故③错误;④诸侯争霸发生于春秋时期,故④错误①②符合题意,A项正确排除BCD项。故选A项。

6.答案:D

解析:据所学知识可知,汉初经济凋敝,百姓生活困苦,汉高祖实行休养生息政策,轻徭薄赋,减轻农民的赋税,把田租定为十五税一,相应的减免徭役及兵役,D项正确;依法治国是法家的治国理念,是秦朝采用的治国理念,汉初采用的道家“无为而治”的思想,排除A项;民贵君轻是孟子提出的社会政治思想,这个民本思想不属于“治国政策”,排除B项;整顿吏治是政治方面的统治措施,与材料无关,排除C项。故选D项。

7.答案:A

8.答案:D

9.答案:D

解析:文景时期,政治清明、经济发展、人民生活安定,当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈,这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”,根据材料中出现的汉文帝和汉景帝以及统治的繁荣局面可以判断是文景之治,D项正确;武王伐纣指的是公元前1046年,武王联合各地势力,组成庞大的政治联盟,与商军在牧野决战,商军倒戈,周军占领商都,商朝灭亡,这是发生在商朝时期,而材料反映的是西汉时期,排除A项;汉初指从汉高祖刘邦到汉景帝时期,而材料反映的是汉文帝和汉景帝时期,排除B项;百家争鸣是指战国时期思想文化的繁荣局面,材料反映的是西汉时期,排除C项。故选D项。

10.答案:B

解析:根据题干信息“文帝却以‘我自己乘上千里马,独自能跑到哪里去呢’为由,推辞不受,并下诏禁止各地进献奇珍异物”可知,汉文帝不接受千里马,并下诏禁止各地进献奇珍异物,体现了汉文帝克己节用,不事奢华的执政理念,B项正确;“重视农业,劝课农桑”对应的是鼓励农业生产,减轻农民负担,比如减少田租,推广农业技术等,与题意不符,排除A项;“虚心纳谏,广开言路”更多是指政治上的开明,愿意听取不同意见,但题目中的例子是拒绝礼物,跟纳谏关系不大,排除C项;“轻徭薄赋,与民休息”则是减少赋税和劳役,让百姓有更多时间从事生产,恢复经济,与题意不符,排除D项。故选B项。

11.答案:C

解析:汉文帝、汉景帝和汉光武帝都降低田租,体现了汉朝统治者重视轻徭薄赋,减轻农民负担。材料未涉及平抑物价、勤俭治国和兴修水利。

12.答案: D

解析:根据题干“刻画了神农忧虑百姓而容貌枯槁、憔悴不已的形象”可知,汉初的政论文塑造了神农氏关心百姓、为民着想、为民忧虑的形象。结合所学知识可知,神农氏是中华民族的人文始祖之一,他教民垦荒种植粮食作物。所以神农氏的形象说明汉初提倡以民为本,重视民生,D项正确;秦朝赋役繁重,百姓苦不堪言,与题意不符,排除A项;题目体现了汉朝对民生的重视,未涉及地方治理的举措,排除B项;汉初出现了“文景之治”的治世局面,但与题目无关,排除C项。故选D项。

13.答案:(1)社会状况:土地荒芜,人口锐减,经济萧条。原因:秦的暴政和多年战乱。问题:恢复发展生产。

(2)政策:休养生息。

(3)治世局面:“文景之治”。

(4)关系:西汉初年社会经济状况促使统治者采取休养生息的政策,有利于经济的恢复发展。

解析:(1)社会状况:依据材料一“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半.…………天下既定,民无盖钱(无积蓄),自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车”可知反映了西汉初年经济萧条、人们生活困苦、土地荒废的景象。

原因:依据材料一“汉兴,接秦之弊,诸侯并起”可知出现这种境况的原因是秦的暴政和多年战乱。问题:西汉初年,土地荒芜、人口锐减、经济萧条,据此判断,汉初统治者面临的首要问题是恢复发展生产,从而巩固统治。

(2)政策:依据材料二“上(指汉高祖)于是约法省禁,轻田租,什五而税一……文帝即位,躬修俭节,思安百姓……”可知反映了汉高祖实行休养生息的政策,轻徭薄赋,汉文帝继位后继续推行这一政策。

(3)治世局面:依据材料三“至今上(景帝)即位数岁,汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满……”可知反映了汉文帝、汉景帝时期社会安定、经济发展、国库充实的景象,历史上称为文景之治。

(4)关系:综合上述材料和所学知识,材料一反映的西汉初年的社会经济状况,导致材料二中汉初统治者实行休养生息的政策,又导致了材料三中文景之治的出现。所以三者的关系是,西汉初年社会经济状况促使统治者采取休养生息的政策,有利于经济的恢复发展。

14.答案:(1)状况:人民流离失所、土地荒芜,出现饥荒,人口锐减,经济残破。原因:秦朝暴政;多年战乱(战争)。

(2)政策:休养生息。

(3)相同之处:都重视发展农业(或以农为本);都减轻赋税和徭役。统治局面:文景之治。

解析:(1)社会状况:根据材料一“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定……自天子不能具醇驷”和所学知识可知,材料反映出西汉初期人民流离失所、土地荒芜,出现饥荒,人口锐减,经济残破。这些状况反映了当时社会的不稳定和经济的严重衰退。

原因:根据所学可知,出现这种情况是因为秦朝的暴政,秦朝实行严格的法制和重税赋役,使得百姓生活困苦,社会矛盾激化;还有多年战乱,秦末农民起义和楚汉争霸等连续的战争,导致社会秩序混乱,农业生产受到严重破坏,人民生活陷入困境。

(2)政策:根据材料“兵皆罢归家”“鼓励人民致力农业生产”“采取轻徭薄赋的政策”和所学知识可知,西汉初年实行休养生息政策,主要内容包括:让士兵还乡务农,释放因战乱、饥荒而成为奴婢的人为平民,以增加农业劳动力,鼓励人民致力农业生产;采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税负担,减免徭役及兵役等。

(3)相同之处:根据材料“让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民,以增加农业劳动力”“汉文帝和汉景帝注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑”和所学知识可知,这体现出汉高祖、汉文帝、汉景帝都重视农业生产,通过各种措施促进农业生产的恢复和发展。根据材料二“采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役”“进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一”和所学知识可知,这体现出汉高祖、汉文帝、汉景都采取减轻赋税的政策,减轻农民的负担,以恢复和发展经济。

统治局面:根据材料三和所学知识可知,历史上这一时期的统治局面称为“文景之治”,这一时期,汉朝继续推行休养生息的政策,注重农业生产,提倡以农为本,进一步减轻赋税和徭役,重视“以德化民”,废除严刑峻法,提倡勤俭治国,反对奢侈浮华,使得社会经济得到了恢复和发展,人民生活安定,国家强盛。

1.《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”还记载,高祖曰:“此三者(张良、萧何和韩信),皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。”材料描述的是刘邦夺取天下的( )

A.目的 B.原因 C.过程 D.影响

2.经典诵读是当今中国传统历史文化的重要方式。《三字经》中“嬴秦氏,始兼并。传二世,楚汉争。高祖兴,汉业建”所包含的朝代顺序是( )

A.秦——西汉 B.西汉——东汉

C.东汉——三国 D.三国——东晋

3.学习历史,首先要注意时间概念,懂得计算年代,现在世界上通用的是公元纪年,公元纪年把每100年叫做一个“世纪”。习惯上每个世纪头20年叫某世纪初,最后10年又叫某世纪末。据此刘邦于公元前202年建立汉朝,时间上应该表述为( )

A.公元前3世纪初 B.公元前3世纪末 C.公元前2世纪初 D.公元前2世纪末

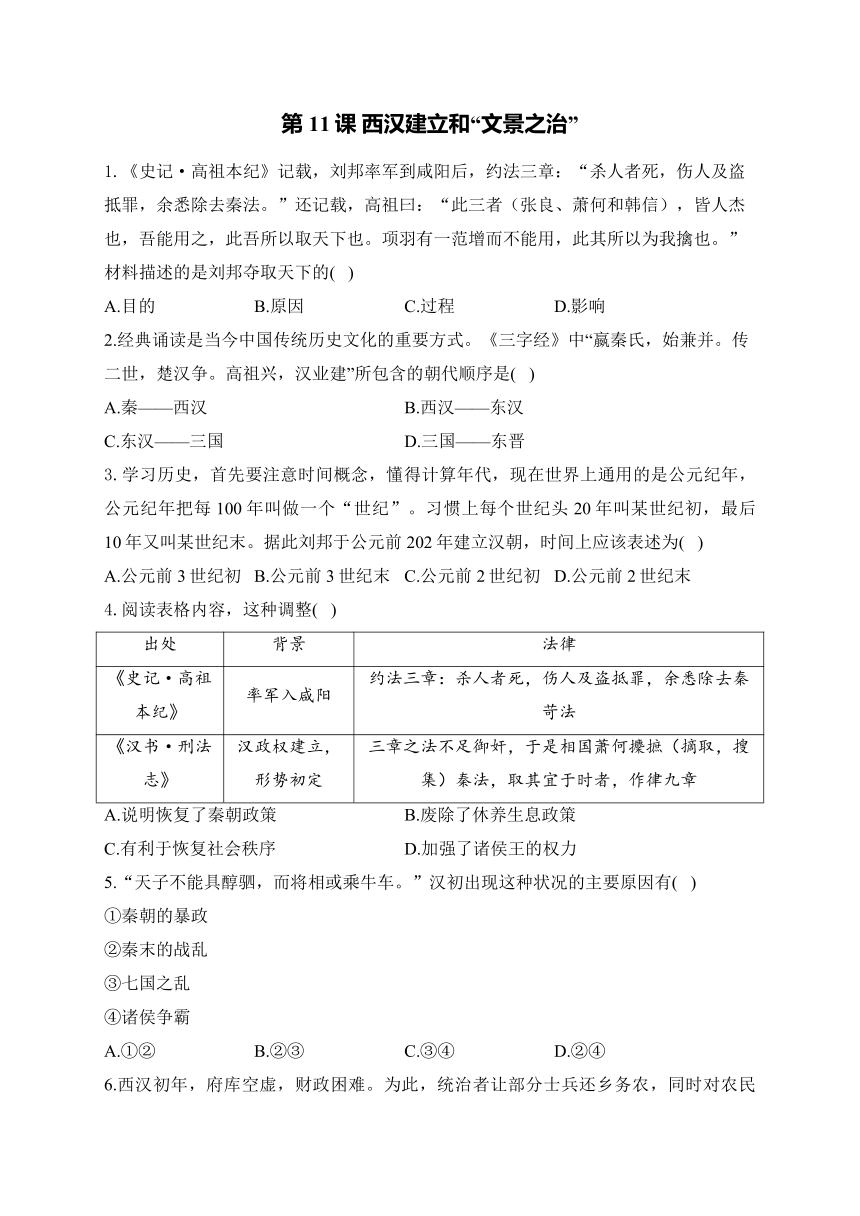

4.阅读表格内容,这种调整( )

出处 背景 法律

《史记·高祖本纪》 率军入咸阳 约法三章:杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦苛法

《汉书·刑法志》 汉政权建立,形势初定 三章之法不足御奸,于是相国萧何攈摭(摘取,搜集)秦法,取其宜于时者,作律九章

A.说明恢复了秦朝政策 B.废除了休养生息政策

C.有利于恢复社会秩序 D.加强了诸侯王的权力

5.“天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。”汉初出现这种状况的主要原因有( )

①秦朝的暴政

②秦末的战乱

③七国之乱

④诸侯争霸

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

6.西汉初年,府库空虚,财政困难。为此,统治者让部分士兵还乡务农,同时对农民减轻田租,十五税一。规定,因饥饿而自卖为奴婢的人,一律免为庶人。这表明,汉初统治者的治国政策是( )

A.依法治国 B.民贵君轻 C.整顿吏治 D.休养生息

7.汉高祖实行“什五税一”,即农民将收获物的十五分之一上交国家。与秦朝相比,农民的负担大为减轻。这一措施有利于( )

A.维护社会稳定 B.增加政府收入 C.加强中央集权 D.减轻徭役负担

8.汉高祖颁布《罢兵赐复诏》,下令“兵皆罢归家”,让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而沦为奴婢的人释放为平民。汉高祖推行这些政策是为了 ( )

A.加强中央集权 B.减轻农民赋税 C.抑制地方豪强 D.发展社会生产

9.汉文帝与汉景帝统治时期,政治清明,经济发展,出现繁荣局面。史称( )

A.武王伐纣 B.汉初兴盛 C.百家争鸣 D.文景之治

10.据《汉书》记载,有人献千里马给汉文帝,文帝却以“我自己乘上千里马,独自能跑到哪里去呢”为由,推辞不受,并下诏禁止各地进献奇珍异物。这体现了汉文帝的执政理念是( )

A.重视农业,劝课农桑 B.克己节用,不事奢华

C.虚心纳谏,广开言路 D.轻徭薄赋,与民休息

11.文帝和景帝把田租降到三十税一,有的年份朝廷还下令免去田租;汉光武帝下诏恢复西汉前期三十税一。这反映了汉朝统治者重视( )

A.平抑物价 B.勤俭治国 C.轻徭薄赋 D.兴修水利

12.汉初的政论文中,将神农氏塑造为“圣”“勇”“义”“仁”“智”的化身,还刻画了神农忧虑百姓而容貌枯槁、憔悴不已的形象。这一现象说明,汉初( )

A.延续秦朝政策 B.注重地方治理

C.出现治世局面 D.提倡以民为本

13.阅读材料,回答问题。

材料一:汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半……天下既定,民亡盖钱(无积蓄),自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

材料二:上(指汉高祖)于是约法省禁,轻田租,什五而税一……文帝即位,躬修俭节,思安百姓……遂除民田之租税。后十三岁,孝景二年,令民半出田租,三十而税一也。

——《汉书·食货志》

材料三:至今上(景帝)即位数岁,汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。

——《史记·平准书》

(1)根据材料一,概括西汉初期的社会状况。并分析出现这种状况的原因。据此判断,汉初统治者面临的首要问题是什么?

(2)材料二所述内容体现了汉初实行的哪一政策?

(3)根据材料三,指出西汉建立七十余年后出现的治世局面历史上称为什么?

(4)简要说明上述三则材料之间的关系。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定……自天子不能具醇驷(四匹毛色一样的马),而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志(上)》

材料二:他(汉高祖)下令“兵皆罢归家”,让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民,以增加农业劳动力……鼓励人民致力农业生产;采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役。

——摘编自《中国历史》七年级上册

材料三:汉文帝和汉景帝注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑、并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。文帝和景帝时期、重视“以德化民”,废除了一些严刑峻法,如断残肢体的肉刑。他们还提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。

——摘编自《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一,指出西汉初期的社会状况。请结合材料说明导致这一状况的原因

(2)根据材料二指出汉初统治者采取了什么样的政策?

(3)比较材料二、材料三,汉高祖、汉文帝、汉景帝统治措施的相同之处。(答出两点)历史上把材料三时期的统治局面称为什么?

答案以及解析

1.答案:B

解析:本题考查楚汉之争,考查学生提取有效信息和阅读史料、历史解释能力。根据材料信息可知,刘邦攻占咸阳后,约法三章,注重收揽民心,他还善用人才;而项羽刚愎自用,一味依赖武力,有范增而不重用。材料主要描述了刘邦夺取天下的原因。故选B。

2.答案:A

解析:本题考查学生分析解读材料的能力。秦王嬴政灭六国统一天下,建立秦朝,历经二世,由于暴政激起农民起义,项羽和刘邦就是其中两支秦末农民起义军,灭秦后,楚汉相争,最后汉高祖刘邦建立了西汉王朝。

3.答案:B

解析:据“公元纪年把每100年叫做一个‘世纪’。习惯上每个世纪头20年叫某世纪初,最后10年又叫某世纪末。”据此刘邦于公元前202年建立汉朝,时间上应该表述为公元前3世纪末。故选:B。

4.答案:C

解析:由表格中“余悉除去秦苛法”“取其宜于时者,作律九章”可以排除A;“休养生息”是汉初为恢复和发展农业生产实行的轻徭薄赋的政策,B项不符合史实,也不符合题意;“约法三章”“作律九章”都是为了稳定当时的社会秩序而颁布的法律法规,与“加强了诸侯王的权力”的政治措施无关,排除D。故选C。

5.答案:A

解析:根据题干可知,汉初出现了经济困难问题,根据所学知识可知,①由于秦朝的残暴统治,社会生产遭到严重的破坏。西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象,故①正确;②由于秦末的战乱,社会生产遭到严重的破坏。西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象,故②正确;③七国之乱发生于汉景帝时期,社会经济明显好转,故③错误;④诸侯争霸发生于春秋时期,故④错误①②符合题意,A项正确排除BCD项。故选A项。

6.答案:D

解析:据所学知识可知,汉初经济凋敝,百姓生活困苦,汉高祖实行休养生息政策,轻徭薄赋,减轻农民的赋税,把田租定为十五税一,相应的减免徭役及兵役,D项正确;依法治国是法家的治国理念,是秦朝采用的治国理念,汉初采用的道家“无为而治”的思想,排除A项;民贵君轻是孟子提出的社会政治思想,这个民本思想不属于“治国政策”,排除B项;整顿吏治是政治方面的统治措施,与材料无关,排除C项。故选D项。

7.答案:A

8.答案:D

9.答案:D

解析:文景时期,政治清明、经济发展、人民生活安定,当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈,这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”,根据材料中出现的汉文帝和汉景帝以及统治的繁荣局面可以判断是文景之治,D项正确;武王伐纣指的是公元前1046年,武王联合各地势力,组成庞大的政治联盟,与商军在牧野决战,商军倒戈,周军占领商都,商朝灭亡,这是发生在商朝时期,而材料反映的是西汉时期,排除A项;汉初指从汉高祖刘邦到汉景帝时期,而材料反映的是汉文帝和汉景帝时期,排除B项;百家争鸣是指战国时期思想文化的繁荣局面,材料反映的是西汉时期,排除C项。故选D项。

10.答案:B

解析:根据题干信息“文帝却以‘我自己乘上千里马,独自能跑到哪里去呢’为由,推辞不受,并下诏禁止各地进献奇珍异物”可知,汉文帝不接受千里马,并下诏禁止各地进献奇珍异物,体现了汉文帝克己节用,不事奢华的执政理念,B项正确;“重视农业,劝课农桑”对应的是鼓励农业生产,减轻农民负担,比如减少田租,推广农业技术等,与题意不符,排除A项;“虚心纳谏,广开言路”更多是指政治上的开明,愿意听取不同意见,但题目中的例子是拒绝礼物,跟纳谏关系不大,排除C项;“轻徭薄赋,与民休息”则是减少赋税和劳役,让百姓有更多时间从事生产,恢复经济,与题意不符,排除D项。故选B项。

11.答案:C

解析:汉文帝、汉景帝和汉光武帝都降低田租,体现了汉朝统治者重视轻徭薄赋,减轻农民负担。材料未涉及平抑物价、勤俭治国和兴修水利。

12.答案: D

解析:根据题干“刻画了神农忧虑百姓而容貌枯槁、憔悴不已的形象”可知,汉初的政论文塑造了神农氏关心百姓、为民着想、为民忧虑的形象。结合所学知识可知,神农氏是中华民族的人文始祖之一,他教民垦荒种植粮食作物。所以神农氏的形象说明汉初提倡以民为本,重视民生,D项正确;秦朝赋役繁重,百姓苦不堪言,与题意不符,排除A项;题目体现了汉朝对民生的重视,未涉及地方治理的举措,排除B项;汉初出现了“文景之治”的治世局面,但与题目无关,排除C项。故选D项。

13.答案:(1)社会状况:土地荒芜,人口锐减,经济萧条。原因:秦的暴政和多年战乱。问题:恢复发展生产。

(2)政策:休养生息。

(3)治世局面:“文景之治”。

(4)关系:西汉初年社会经济状况促使统治者采取休养生息的政策,有利于经济的恢复发展。

解析:(1)社会状况:依据材料一“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半.…………天下既定,民无盖钱(无积蓄),自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车”可知反映了西汉初年经济萧条、人们生活困苦、土地荒废的景象。

原因:依据材料一“汉兴,接秦之弊,诸侯并起”可知出现这种境况的原因是秦的暴政和多年战乱。问题:西汉初年,土地荒芜、人口锐减、经济萧条,据此判断,汉初统治者面临的首要问题是恢复发展生产,从而巩固统治。

(2)政策:依据材料二“上(指汉高祖)于是约法省禁,轻田租,什五而税一……文帝即位,躬修俭节,思安百姓……”可知反映了汉高祖实行休养生息的政策,轻徭薄赋,汉文帝继位后继续推行这一政策。

(3)治世局面:依据材料三“至今上(景帝)即位数岁,汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满……”可知反映了汉文帝、汉景帝时期社会安定、经济发展、国库充实的景象,历史上称为文景之治。

(4)关系:综合上述材料和所学知识,材料一反映的西汉初年的社会经济状况,导致材料二中汉初统治者实行休养生息的政策,又导致了材料三中文景之治的出现。所以三者的关系是,西汉初年社会经济状况促使统治者采取休养生息的政策,有利于经济的恢复发展。

14.答案:(1)状况:人民流离失所、土地荒芜,出现饥荒,人口锐减,经济残破。原因:秦朝暴政;多年战乱(战争)。

(2)政策:休养生息。

(3)相同之处:都重视发展农业(或以农为本);都减轻赋税和徭役。统治局面:文景之治。

解析:(1)社会状况:根据材料一“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定……自天子不能具醇驷”和所学知识可知,材料反映出西汉初期人民流离失所、土地荒芜,出现饥荒,人口锐减,经济残破。这些状况反映了当时社会的不稳定和经济的严重衰退。

原因:根据所学可知,出现这种情况是因为秦朝的暴政,秦朝实行严格的法制和重税赋役,使得百姓生活困苦,社会矛盾激化;还有多年战乱,秦末农民起义和楚汉争霸等连续的战争,导致社会秩序混乱,农业生产受到严重破坏,人民生活陷入困境。

(2)政策:根据材料“兵皆罢归家”“鼓励人民致力农业生产”“采取轻徭薄赋的政策”和所学知识可知,西汉初年实行休养生息政策,主要内容包括:让士兵还乡务农,释放因战乱、饥荒而成为奴婢的人为平民,以增加农业劳动力,鼓励人民致力农业生产;采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税负担,减免徭役及兵役等。

(3)相同之处:根据材料“让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民,以增加农业劳动力”“汉文帝和汉景帝注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑”和所学知识可知,这体现出汉高祖、汉文帝、汉景帝都重视农业生产,通过各种措施促进农业生产的恢复和发展。根据材料二“采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役”“进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一”和所学知识可知,这体现出汉高祖、汉文帝、汉景都采取减轻赋税的政策,减轻农民的负担,以恢复和发展经济。

统治局面:根据材料三和所学知识可知,历史上这一时期的统治局面称为“文景之治”,这一时期,汉朝继续推行休养生息的政策,注重农业生产,提倡以农为本,进一步减轻赋税和徭役,重视“以德化民”,废除严刑峻法,提倡勤俭治国,反对奢侈浮华,使得社会经济得到了恢复和发展,人民生活安定,国家强盛。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史