第7课 百家争鸣(含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测

文档属性

| 名称 | 第7课 百家争鸣(含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 240.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-02 21:00:09 | ||

图片预览

文档简介

第7课 百家争鸣

1.中国传统文化蕴含着丰富的哲理。春秋时期,有一位思想家认为:“世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的。”这位思想家是( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非

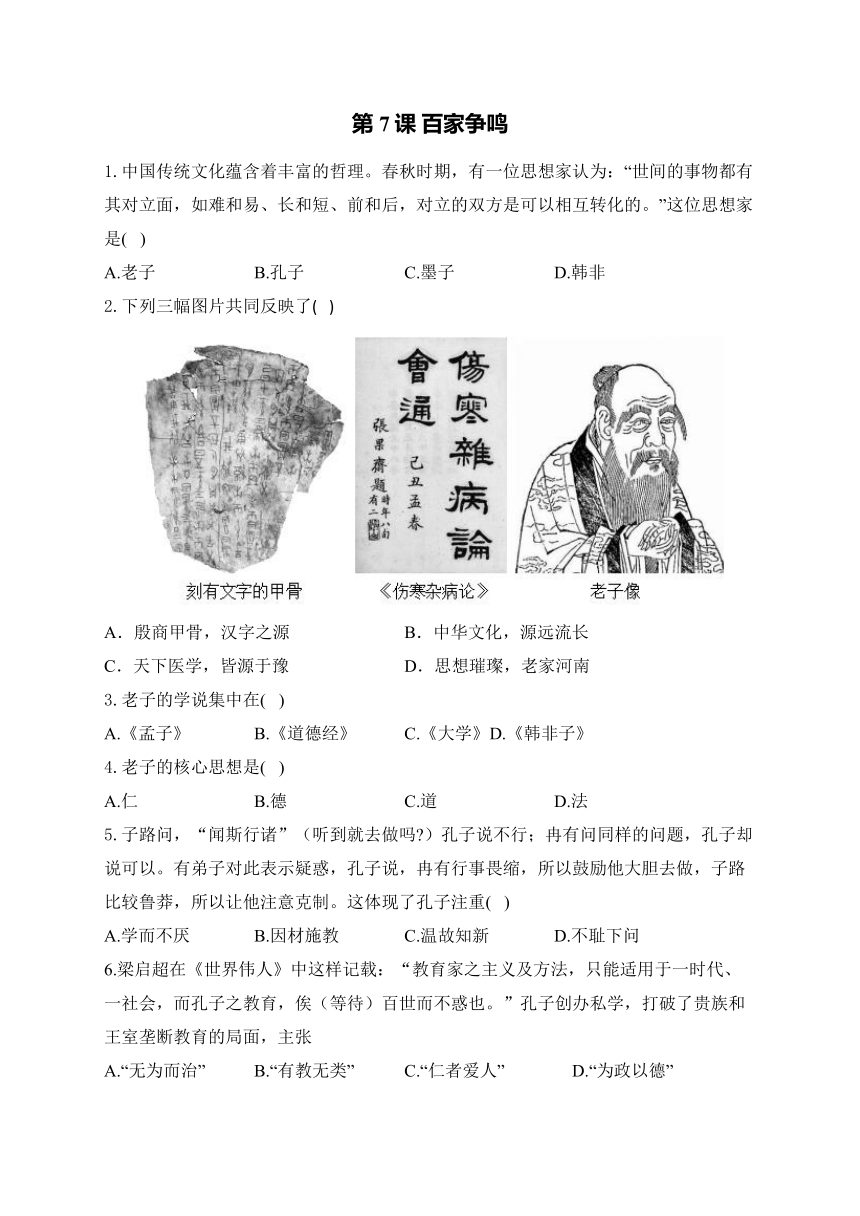

2.下列三幅图片共同反映了( )

A.殷商甲骨,汉字之源 B.中华文化,源远流长

C.天下医学,皆源于豫 D.思想璀璨,老家河南

3.老子的学说集中在( )

A.《孟子》 B.《道德经》 C.《大学》D.《韩非子》

4.老子的核心思想是( )

A.仁 B.德 C.道 D.法

5.子路问,“闻斯行诸”(听到就去做吗 )孔子说不行;冉有问同样的问题,孔子却说可以。有弟子对此表示疑惑,孔子说,冉有行事畏缩,所以鼓励他大胆去做,子路比较鲁莽,所以让他注意克制。这体现了孔子注重( )

A.学而不厌 B.因材施教 C.温故知新 D.不耻下问

6.梁启超在《世界伟人》中这样记载:“教育家之主义及方法,只能适用于一时代、一社会,而孔子之教育,俟(等待)百世而不惑也。”孔子创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面,主张

A.“无为而治” B.“有教无类” C.“仁者爱人” D.“为政以德”

7.《论语》记载:颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。”“子”是( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非子

8.党的十八大报告中指出:“教育是民族振兴和社会进步的基石,要大力促进教育公平,合理分配教育资源……”当代中国,教育公平是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题之一。孔子的下列观点,最能体现报告精神的是( )

A.有教无类 B.温故知新 C.因材施教 D.仁者爱人

9.战国时期,出于富国强兵的需要,各诸侯国国君礼贤下士、招揽人才,推动了众多学说、学派的出现。各家学派提出各自对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论证辩驳。该现象被称为( )

A.礼崩乐坏 B.诸侯争霸

C.百家争鸣 D.土地私有

10.胡适在《说儒》中提到“先秦诸子皆为忧世之乱而思有以拯救之,故其学术皆应时而生。”他意在强调( )

A.诸子学说是他们谋生的手段 B.儒家学说主张顺应自然民心

C.百家争鸣是时代发展的结果 D.先秦诸子观点不同相互抨击

11.老子主张“无为而治”“孔子提倡为政以德”,墨子主张“兼爱”“非攻”,韩非强调“以法治国”。他们提出这些主张的共同目的是( )

A.推崇西周制度 B.支持兼并战争 C.解决社会问题 D.追求精神自由

12.“儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则;道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础:法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。”此观点认为百家争鸣( )

A.促进了思想和学术的繁荣 B.是中国古代第一次思想文化发展的高峰

C.使儒家思想成为中国古代社会正统思想D.对后世产生了深远的影响

13.阅读材料,回答问题。

材料一:老子的思想具有极强的思辨色彩,他说,“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”“有无相生,难易相成,长短相形”等。

材料二:韩非是先秦法家学说的集大成者,他的法治思想对秦王朝的建立起了很大的作用。

材料三:子曰:三人行,必有我师焉。

(1)最能体现老子思想“思辨色彩”的著作是什么?

(2)根据材料二中韩非的思想,要建立一个什么样的国家?第一个根据此思想建立这样王朝的是哪位历史人物?

(3)材料三中的“子”是指谁?他的核心思想是什么?用一句话来评价他。

(4)三则材料反映了我国历史上的什么局面?

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一:战国时期,某地正在举行由各国学者参加的研讨会。与会者各抒己见,对治理国家发表见解。

A.祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。孰知其极?其无正也。正复为奇,善复为妖。人之迷,其日固久。

B.为政以德,警如北辰,居其所而众星共之。

C.故明主之治国也,明赏,则民劝功;严刑,则民亲法。

D.欲天下之治,而恶其乱,当兼相爱、交相利。

(1)小明穿越到战国时期。请你帮助小明判断,材料一中ABCD四人分别属于哪一学派?你认为哪一学派的思想最符合当时的社会现实和时代潮流?并简述理由。

材料二:“百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘自侯外庐《中国思想史纲》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“百家争鸣”的影响。

材料三:在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒、道、释和谐共生,修身、齐家、治国、平天下浑然一体。可以毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美。

(3)根据材料三并结合所学知识,说说应如何正确对待中国传统文化。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据题干中“春秋时期”“世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的”可知,这位思想家是老子。

2.答案:B

解析:刻有甲骨文的龟甲大量发掘于殷墟,说明我国商朝有较为成熟的文字。东汉名医张仲景的《伤寒杂病论》是一部论述外感病与内科杂病为主要内容的医学典籍。老子是我国古代伟大的哲学家和思想家、道家学派创始人。以上材料说明中华文化源远流长,博大精深,故B符合题意;材料不只是文字、医学和思想成就,排除ACD。故选B。

3.答案:B

解析:根据所学知识可知,老子的学说集中在《老子》(又称《道德经》)一书中。这部书成为道家的经典,B项正确;《孟子》是孟子及其弟子万章、公孙丑等著述的儒家经典,排除A项;《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,排除C项;《韩非子》是韩非的著作,韩非是法家思想的集大成者,排除D项。故选B项。

4.答案:C

解析:根据所学知识可知,老子是春秋后期楚国人,道家学派的创始人,他的核心思想是“道”,C项正确;“仁”是儒家学派的核心思想,排除A项;“德”不是老子的核心思想,排除B项;法家主张以法治国,与老子无关,排除D项。故选C项。

5.答案:B

解析:本题考查孔子因材施教的思想。材料表明对于同一问题,面对不同的人,孔子的回答是不一样的,体现孔子注重因材施教。故选B。

6.答案:B

解析:孔子创办私学,主张“有教无类”,不论贫富贵贱,人人都有接受教育的权利,打破了贵族和王室垄断教育的局面;“无为而治”是道家老子的思想主张;“仁者爱人”是孔子的核心思想之一,但与教育公平无关;“为政以德”是孔子的政治主张。所以孔子主张“有教无类”,B选项正确。

7.答案:B

解析:材料中的“子”是指孔子。孔子是儒家学派的创始人。他提出“仁”的学说。故B符合题意,排除A,百战不殆;韩非子主张以法治国。故选:B。

8.答案:A

解析:本题主要考查学生对孔子在教育方面的贡献的准确识记。由材料里“……要大力促进教育公平,合理配置教育资源……”可以得出报告的精神是:教育要公平;依据已学知识可知大教育家孔子曾经创办私学,不问出身贵贱和家庭贫夫,广收门徒,认为有教无类,正体现了报告的精神,故选A。

9.答案:C

解析:材料“选官时注重对‘德’的考察,即使受过较轻刑罚的人也不得担任低级官吏,并将‘孝’列入‘政之本’,号召广大官吏做忠臣孝子”体现的是秦朝对官员的教化,B正确;材料强调的是教化,非以法家作为治国思想,A排除;材料与刑罚严酷无关,C排除;材料未涉及对后世的影响,D排除。故选B。

10.答案:C

解析:根据材料“先秦诸子皆为忧世之乱而思有以拯救之,故其学术皆应时而生”可知,诸子学说是适应时代发展的需要而出现的,体现了社会存在决定社会意识。胡适意在强调百家争鸣是时代发展的结果,C项正确;诸子学说是适应时代发展的需要而出现的,没有提到是诸子的谋生手段,排除A项;道家学说主张顺应自然民心,排除B项;先秦诸子观点不同相互抨击,同时又相互影响,取长补短,材料没有涉及先秦诸子观点相互抨击,排除D项。故选C项。

11.答案:C

解析:本题考查百家争鸣。结合所学可知,孔子、老子、墨子、韩非等人生活在春秋战国时期,当时的社会长期动荡不安。他们提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题,C项正确。韩非代表新兴地主阶级的利益,没有推崇西周制度,排除A项;墨子不支持兼并战争,排除B项;“为政以德”“依法治国”是治国理政的主张,与追求精神自由无关,排除D项。故选C。

12.答案:D

解析:“儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则;道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础:法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。”此观点认为百家争鸣对后世产生了深远的影响。

13.答案:(1)著作:《老子》(又称《道德经》)。

(2)国家:中央集权专制统治的封建国家。历史人物:秦始皇嬴政。

(3)子:孔子。核心思想:仁。评价:孔子是我国古代著名的大教育家、大思想家。

(4)局面:百家争鸣。

解析:(1)著作:结合所学知识可知,老子的学说集中在《老子》(又称《道德经》)一书中,这部书成为道家的经典。

(2)国家:根据所学可知,韩非主张以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。

历史人物:根据材料二“他的法治思想对秦王朝的建立起了很大的作用”和所学知识可知,我国历史上第一个统一的封建王朝是秦始皇嬴政建立的秦朝,实行中央集权专制统治。

(3)子:根据材料“三人行,必有我师焉”和所学知识可知,孔子是大教育家,提出了很多教育理念,所以材料三中的“子”是指孔子。

核心思想:根据所学可知,孔子的核心思想是仁,他提出仁者爱人,即人要有爱心和同情心。评价:根据所学可知,孔子是我国古代著名的大教育家,提出了很多教育理念;也是一位大思想家。

(4)局面:综合上述材料可知,三则材料反映了不同派别之间观念的相互碰撞,是我国历史上百家争鸣的局面。

14.答案:(1)A:道家;B:儒家;C:法家;D:墨家。法家思想最符合当时社会现实和时代潮流。理由:战国时期诸侯争霸,战争频繁,需要建立强有力的中央集权制度,以法治国,加强对人民的控制,富国强兵,实现国家统一,法家思想适应了这一需求。

(2)影响:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响;是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础;为后来的学者提供了思想材料和理论形式,推动了中国古代思想的发展。

(3)对待传统文化应取其精华,去其糟粕;继承和弘扬优秀传统文化,古为今用;在继承中发展,在发展中创新等。

解析:(1)A:根据材料一“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。孰知其极?其无正也。正复为奇,善复为妖。人之迷,其日固久”,可知与道家相关,春秋时期道家学派的创始人老子,主张“无为而治”;顺应自然;一切事物有对立面,可互相转换,故A为道家学派。

B:根据材料一“为政以德,警如北辰,居其所而众星共之”,可知与儒家相关,孔子是春秋后期鲁国人,是儒家学派的创始人,他的核心思想是“仁”,主张“为政以德”,故B为儒家。

C:根据材料一“故明主之治国也,明赏,则民劝功;严刑,则民亲法”,可知与法家相关,战国末期的韩非是法家的集大成者,主张改革,提倡法治,建立君主专制的中央集权制,故C为法家。

D:根据材料一“欲天下之治,而恶其乱,当兼相爱、交相利。”可知与墨家相关,墨子是墨家的创始人,他主张“兼爱”“非攻”,要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并、残害生命。故D为墨家。

学派:根据所学知识可知,战国末期的韩非是法家的集大成者,主张改革,提倡法治,建立君主专制的中央集权。战国时期诸侯争霸,战争频繁,需要建立强有力的中央集权制度,以法治国,加强对人民的控制,富国强兵,实现国家统一,因此法家思想适应了这一需求法家思想最符合当时社会现实和时代潮流。

理由:根据所学知识可知,战国末期的韩非是法家的集大成者,主张改革,提倡法治,建立君主专制的中央集权。战国时期诸侯争霸,战争频繁,需要建立强有力的中央集权制度,以法治国,加强对人民的控制,富国强兵,实现国家统一,因此法家思想适应了这一需求法家思想最符合当时社会现实和时代潮流。

(2)影响:根据所学知识可知,“百家争鸣”促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响;是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础;为后来的学者提供了思想材料和理论形式,推动了中国古代思想的发展。

(3)正确对待:根据材料三“在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒、道、释和谐共生,修身、齐家、治国、平天下浑然一体。可以毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美”可知对待传统文化应取其精华,去其糟粕;继承和弘扬优秀传统文化,古为今用;在继承中发展,在发展中创新等。

1.中国传统文化蕴含着丰富的哲理。春秋时期,有一位思想家认为:“世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的。”这位思想家是( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非

2.下列三幅图片共同反映了( )

A.殷商甲骨,汉字之源 B.中华文化,源远流长

C.天下医学,皆源于豫 D.思想璀璨,老家河南

3.老子的学说集中在( )

A.《孟子》 B.《道德经》 C.《大学》D.《韩非子》

4.老子的核心思想是( )

A.仁 B.德 C.道 D.法

5.子路问,“闻斯行诸”(听到就去做吗 )孔子说不行;冉有问同样的问题,孔子却说可以。有弟子对此表示疑惑,孔子说,冉有行事畏缩,所以鼓励他大胆去做,子路比较鲁莽,所以让他注意克制。这体现了孔子注重( )

A.学而不厌 B.因材施教 C.温故知新 D.不耻下问

6.梁启超在《世界伟人》中这样记载:“教育家之主义及方法,只能适用于一时代、一社会,而孔子之教育,俟(等待)百世而不惑也。”孔子创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面,主张

A.“无为而治” B.“有教无类” C.“仁者爱人” D.“为政以德”

7.《论语》记载:颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。”“子”是( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非子

8.党的十八大报告中指出:“教育是民族振兴和社会进步的基石,要大力促进教育公平,合理分配教育资源……”当代中国,教育公平是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题之一。孔子的下列观点,最能体现报告精神的是( )

A.有教无类 B.温故知新 C.因材施教 D.仁者爱人

9.战国时期,出于富国强兵的需要,各诸侯国国君礼贤下士、招揽人才,推动了众多学说、学派的出现。各家学派提出各自对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论证辩驳。该现象被称为( )

A.礼崩乐坏 B.诸侯争霸

C.百家争鸣 D.土地私有

10.胡适在《说儒》中提到“先秦诸子皆为忧世之乱而思有以拯救之,故其学术皆应时而生。”他意在强调( )

A.诸子学说是他们谋生的手段 B.儒家学说主张顺应自然民心

C.百家争鸣是时代发展的结果 D.先秦诸子观点不同相互抨击

11.老子主张“无为而治”“孔子提倡为政以德”,墨子主张“兼爱”“非攻”,韩非强调“以法治国”。他们提出这些主张的共同目的是( )

A.推崇西周制度 B.支持兼并战争 C.解决社会问题 D.追求精神自由

12.“儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则;道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础:法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。”此观点认为百家争鸣( )

A.促进了思想和学术的繁荣 B.是中国古代第一次思想文化发展的高峰

C.使儒家思想成为中国古代社会正统思想D.对后世产生了深远的影响

13.阅读材料,回答问题。

材料一:老子的思想具有极强的思辨色彩,他说,“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”“有无相生,难易相成,长短相形”等。

材料二:韩非是先秦法家学说的集大成者,他的法治思想对秦王朝的建立起了很大的作用。

材料三:子曰:三人行,必有我师焉。

(1)最能体现老子思想“思辨色彩”的著作是什么?

(2)根据材料二中韩非的思想,要建立一个什么样的国家?第一个根据此思想建立这样王朝的是哪位历史人物?

(3)材料三中的“子”是指谁?他的核心思想是什么?用一句话来评价他。

(4)三则材料反映了我国历史上的什么局面?

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一:战国时期,某地正在举行由各国学者参加的研讨会。与会者各抒己见,对治理国家发表见解。

A.祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。孰知其极?其无正也。正复为奇,善复为妖。人之迷,其日固久。

B.为政以德,警如北辰,居其所而众星共之。

C.故明主之治国也,明赏,则民劝功;严刑,则民亲法。

D.欲天下之治,而恶其乱,当兼相爱、交相利。

(1)小明穿越到战国时期。请你帮助小明判断,材料一中ABCD四人分别属于哪一学派?你认为哪一学派的思想最符合当时的社会现实和时代潮流?并简述理由。

材料二:“百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘自侯外庐《中国思想史纲》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“百家争鸣”的影响。

材料三:在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒、道、释和谐共生,修身、齐家、治国、平天下浑然一体。可以毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美。

(3)根据材料三并结合所学知识,说说应如何正确对待中国传统文化。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据题干中“春秋时期”“世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的”可知,这位思想家是老子。

2.答案:B

解析:刻有甲骨文的龟甲大量发掘于殷墟,说明我国商朝有较为成熟的文字。东汉名医张仲景的《伤寒杂病论》是一部论述外感病与内科杂病为主要内容的医学典籍。老子是我国古代伟大的哲学家和思想家、道家学派创始人。以上材料说明中华文化源远流长,博大精深,故B符合题意;材料不只是文字、医学和思想成就,排除ACD。故选B。

3.答案:B

解析:根据所学知识可知,老子的学说集中在《老子》(又称《道德经》)一书中。这部书成为道家的经典,B项正确;《孟子》是孟子及其弟子万章、公孙丑等著述的儒家经典,排除A项;《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,排除C项;《韩非子》是韩非的著作,韩非是法家思想的集大成者,排除D项。故选B项。

4.答案:C

解析:根据所学知识可知,老子是春秋后期楚国人,道家学派的创始人,他的核心思想是“道”,C项正确;“仁”是儒家学派的核心思想,排除A项;“德”不是老子的核心思想,排除B项;法家主张以法治国,与老子无关,排除D项。故选C项。

5.答案:B

解析:本题考查孔子因材施教的思想。材料表明对于同一问题,面对不同的人,孔子的回答是不一样的,体现孔子注重因材施教。故选B。

6.答案:B

解析:孔子创办私学,主张“有教无类”,不论贫富贵贱,人人都有接受教育的权利,打破了贵族和王室垄断教育的局面;“无为而治”是道家老子的思想主张;“仁者爱人”是孔子的核心思想之一,但与教育公平无关;“为政以德”是孔子的政治主张。所以孔子主张“有教无类”,B选项正确。

7.答案:B

解析:材料中的“子”是指孔子。孔子是儒家学派的创始人。他提出“仁”的学说。故B符合题意,排除A,百战不殆;韩非子主张以法治国。故选:B。

8.答案:A

解析:本题主要考查学生对孔子在教育方面的贡献的准确识记。由材料里“……要大力促进教育公平,合理配置教育资源……”可以得出报告的精神是:教育要公平;依据已学知识可知大教育家孔子曾经创办私学,不问出身贵贱和家庭贫夫,广收门徒,认为有教无类,正体现了报告的精神,故选A。

9.答案:C

解析:材料“选官时注重对‘德’的考察,即使受过较轻刑罚的人也不得担任低级官吏,并将‘孝’列入‘政之本’,号召广大官吏做忠臣孝子”体现的是秦朝对官员的教化,B正确;材料强调的是教化,非以法家作为治国思想,A排除;材料与刑罚严酷无关,C排除;材料未涉及对后世的影响,D排除。故选B。

10.答案:C

解析:根据材料“先秦诸子皆为忧世之乱而思有以拯救之,故其学术皆应时而生”可知,诸子学说是适应时代发展的需要而出现的,体现了社会存在决定社会意识。胡适意在强调百家争鸣是时代发展的结果,C项正确;诸子学说是适应时代发展的需要而出现的,没有提到是诸子的谋生手段,排除A项;道家学说主张顺应自然民心,排除B项;先秦诸子观点不同相互抨击,同时又相互影响,取长补短,材料没有涉及先秦诸子观点相互抨击,排除D项。故选C项。

11.答案:C

解析:本题考查百家争鸣。结合所学可知,孔子、老子、墨子、韩非等人生活在春秋战国时期,当时的社会长期动荡不安。他们提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题,C项正确。韩非代表新兴地主阶级的利益,没有推崇西周制度,排除A项;墨子不支持兼并战争,排除B项;“为政以德”“依法治国”是治国理政的主张,与追求精神自由无关,排除D项。故选C。

12.答案:D

解析:“儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则;道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础:法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。”此观点认为百家争鸣对后世产生了深远的影响。

13.答案:(1)著作:《老子》(又称《道德经》)。

(2)国家:中央集权专制统治的封建国家。历史人物:秦始皇嬴政。

(3)子:孔子。核心思想:仁。评价:孔子是我国古代著名的大教育家、大思想家。

(4)局面:百家争鸣。

解析:(1)著作:结合所学知识可知,老子的学说集中在《老子》(又称《道德经》)一书中,这部书成为道家的经典。

(2)国家:根据所学可知,韩非主张以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。

历史人物:根据材料二“他的法治思想对秦王朝的建立起了很大的作用”和所学知识可知,我国历史上第一个统一的封建王朝是秦始皇嬴政建立的秦朝,实行中央集权专制统治。

(3)子:根据材料“三人行,必有我师焉”和所学知识可知,孔子是大教育家,提出了很多教育理念,所以材料三中的“子”是指孔子。

核心思想:根据所学可知,孔子的核心思想是仁,他提出仁者爱人,即人要有爱心和同情心。评价:根据所学可知,孔子是我国古代著名的大教育家,提出了很多教育理念;也是一位大思想家。

(4)局面:综合上述材料可知,三则材料反映了不同派别之间观念的相互碰撞,是我国历史上百家争鸣的局面。

14.答案:(1)A:道家;B:儒家;C:法家;D:墨家。法家思想最符合当时社会现实和时代潮流。理由:战国时期诸侯争霸,战争频繁,需要建立强有力的中央集权制度,以法治国,加强对人民的控制,富国强兵,实现国家统一,法家思想适应了这一需求。

(2)影响:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响;是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础;为后来的学者提供了思想材料和理论形式,推动了中国古代思想的发展。

(3)对待传统文化应取其精华,去其糟粕;继承和弘扬优秀传统文化,古为今用;在继承中发展,在发展中创新等。

解析:(1)A:根据材料一“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。孰知其极?其无正也。正复为奇,善复为妖。人之迷,其日固久”,可知与道家相关,春秋时期道家学派的创始人老子,主张“无为而治”;顺应自然;一切事物有对立面,可互相转换,故A为道家学派。

B:根据材料一“为政以德,警如北辰,居其所而众星共之”,可知与儒家相关,孔子是春秋后期鲁国人,是儒家学派的创始人,他的核心思想是“仁”,主张“为政以德”,故B为儒家。

C:根据材料一“故明主之治国也,明赏,则民劝功;严刑,则民亲法”,可知与法家相关,战国末期的韩非是法家的集大成者,主张改革,提倡法治,建立君主专制的中央集权制,故C为法家。

D:根据材料一“欲天下之治,而恶其乱,当兼相爱、交相利。”可知与墨家相关,墨子是墨家的创始人,他主张“兼爱”“非攻”,要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并、残害生命。故D为墨家。

学派:根据所学知识可知,战国末期的韩非是法家的集大成者,主张改革,提倡法治,建立君主专制的中央集权。战国时期诸侯争霸,战争频繁,需要建立强有力的中央集权制度,以法治国,加强对人民的控制,富国强兵,实现国家统一,因此法家思想适应了这一需求法家思想最符合当时社会现实和时代潮流。

理由:根据所学知识可知,战国末期的韩非是法家的集大成者,主张改革,提倡法治,建立君主专制的中央集权。战国时期诸侯争霸,战争频繁,需要建立强有力的中央集权制度,以法治国,加强对人民的控制,富国强兵,实现国家统一,因此法家思想适应了这一需求法家思想最符合当时社会现实和时代潮流。

(2)影响:根据所学知识可知,“百家争鸣”促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响;是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础;为后来的学者提供了思想材料和理论形式,推动了中国古代思想的发展。

(3)正确对待:根据材料三“在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒、道、释和谐共生,修身、齐家、治国、平天下浑然一体。可以毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美”可知对待传统文化应取其精华,去其糟粕;继承和弘扬优秀传统文化,古为今用;在继承中发展,在发展中创新等。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史