第6课 战国时期的社会变革(含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测

文档属性

| 名称 | 第6课 战国时期的社会变革(含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 84.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-02 20:50:19 | ||

图片预览

文档简介

第6课 战国时期的社会变革

1.春秋以后,氏族组织凝聚力下降,逐步走向解体,随着体制变革,国境之内的人们消除氏族身份的间隔,至战国时期成为国家编户之民。这一变化( )

A.增强了民众的国家认同 B.加速了诸侯国变法改革

C.导致各诸侯国征伐不断 D.促进了思想文化的繁荣

2.成语是中华文化中一颗璀璨的明珠。通过“纸上谈兵”“完璧归赵”“围魏救赵”一系列成语可以帮助我们了解( )

A.春秋时期的争霸战争

B.战国时期的兼并战争

C.秦国的统一战争

D.东汉末年的农民起义和军阀割据

3.据史书记载,西周初年的诸侯国有800多个,春秋初年还剩下170多个,到了战国之初只有十几个了。这个现象反映了我国历史发展的趋势是( )

A.诸侯争霸 B.走向统一 C.战争频繁 D.国家消亡

4.《历史朝代顺序歌》中有“东周分两段”这样一句。这里的“两段”指的是( )

A.春秋和战国 B.西汉与东汉

C.西周和东周 D.北宋与南宋

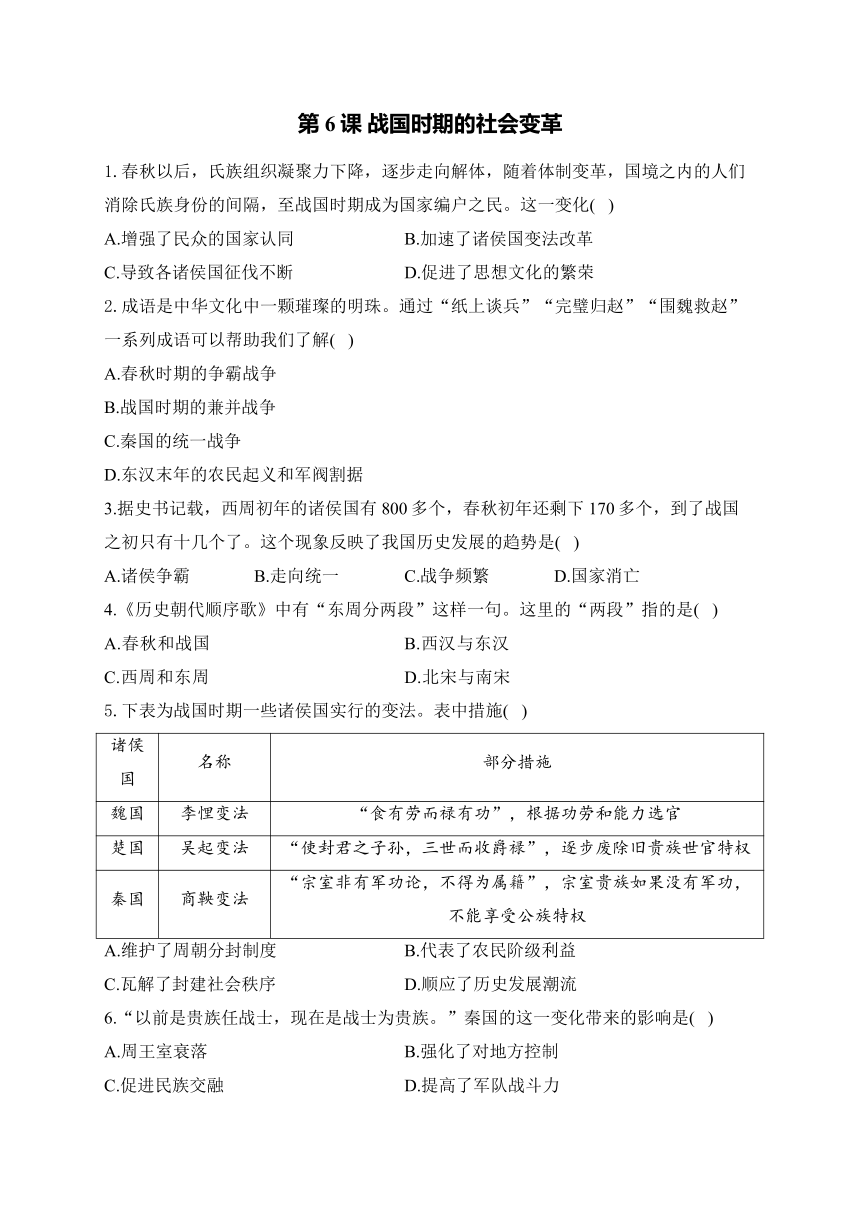

5.下表为战国时期一些诸侯国实行的变法。表中措施( )

诸侯国 名称 部分措施

魏国 李悝变法 “食有劳而禄有功”,根据功劳和能力选官

楚国 吴起变法 “使封君之子孙,三世而收爵禄”,逐步废除旧贵族世官特权

秦国 商鞅变法 “宗室非有军功论,不得为属籍”,宗室贵族如果没有军功,不能享受公族特权

A.维护了周朝分封制度 B.代表了农民阶级利益

C.瓦解了封建社会秩序 D.顺应了历史发展潮流

6.“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族。”秦国的这一变化带来的影响是( )

A.周王室衰落 B.强化了对地方控制

C.促进民族交融 D.提高了军队战斗力

7.从出土的云梦秦简看,秦国对各个生产领域的管理指标十分具体详细,从粮食生产、加工,到劳动者饮食标准、衣物的供给等,都有精确的规定。这表明当时秦国( )

A.人民负担沉重 B.法律法规严苛

C.注重经济管理 D.奠定统一基础

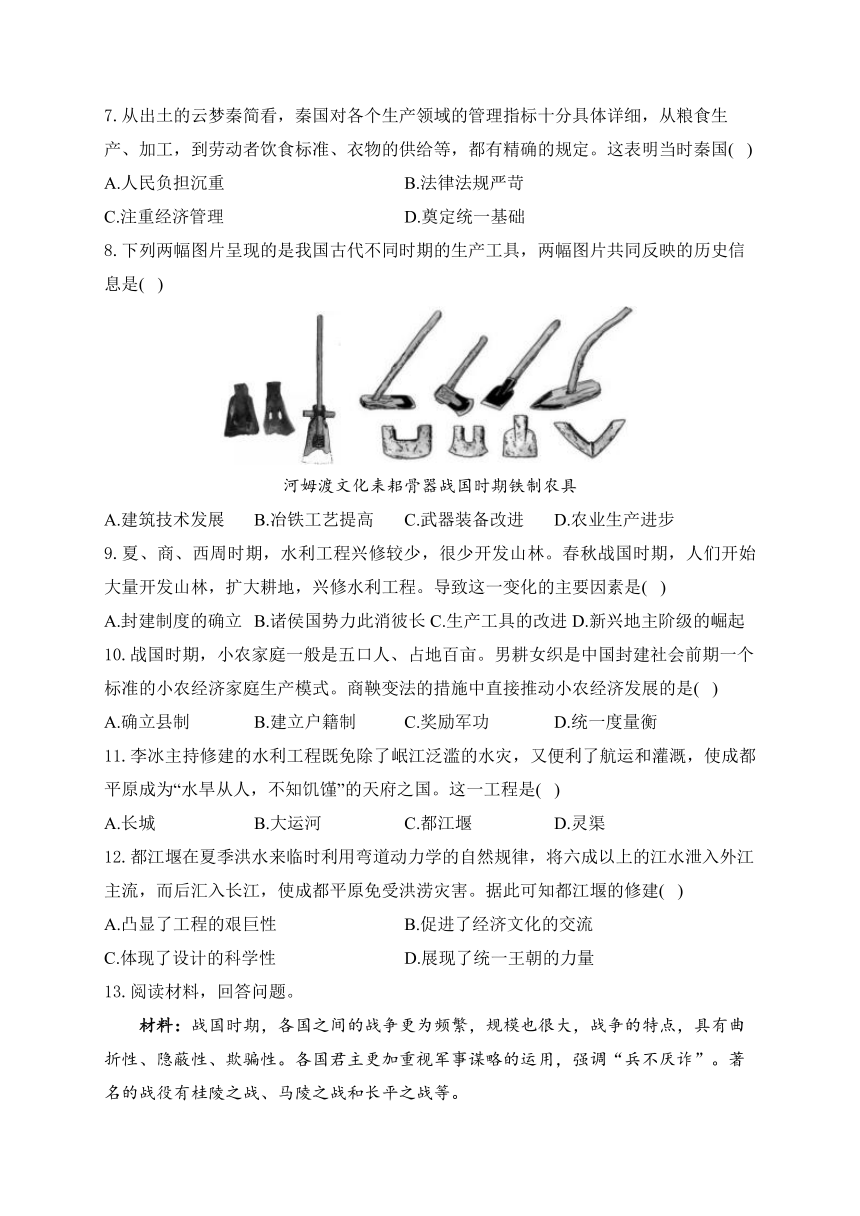

8.下列两幅图片呈现的是我国古代不同时期的生产工具,两幅图片共同反映的历史信息是( )

河姆渡文化耒耜骨器战国时期铁制农具

A.建筑技术发展 B.冶铁工艺提高 C.武器装备改进 D.农业生产进步

9.夏、商、西周时期,水利工程兴修较少,很少开发山林。春秋战国时期,人们开始大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。导致这一变化的主要因素是( )

A.封建制度的确立 B.诸侯国势力此消彼长C.生产工具的改进 D.新兴地主阶级的崛起

10.战国时期,小农家庭一般是五口人、占地百亩。男耕女织是中国封建社会前期一个标准的小农经济家庭生产模式。商鞅变法的措施中直接推动小农经济发展的是( )

A.确立县制 B.建立户籍制 C.奖励军功 D.统一度量衡

11.李冰主持修建的水利工程既免除了岷江泛滥的水灾,又便利了航运和灌溉,使成都平原成为“水旱从人,不知饥馑”的天府之国。这一工程是( )

A.长城 B.大运河 C.都江堰 D.灵渠

12.都江堰在夏季洪水来临时利用弯道动力学的自然规律,将六成以上的江水泄入外江主流,而后汇入长江,使成都平原免受洪涝灾害。据此可知都江堰的修建( )

A.凸显了工程的艰巨性 B.促进了经济文化的交流

C.体现了设计的科学性 D.展现了统一王朝的力量

13.阅读材料,回答问题。

材料:战国时期,各国之间的战争更为频繁,规模也很大,战争的特点,具有曲折性、隐蔽性、欺骗性。各国君主更加重视军事谋略的运用,强调“兵不厌诈”。著名的战役有桂陵之战、马陵之战和长平之战等。

(1)战国时期战争频繁的原因是什么

(2)材料中提到“兵不厌诈”,请举一例说明战国时期军事谋略的运用。

(3)长平之战的交战双方是谁?对战国形势产生了什么影响?

14.论述题

材料一:政治上,建立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权;……经济上,废除井田制,允许土地自由买卖;奖励耕织,生产粮食.布帛多的人可免除徭役;……军事上,奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

材料二:在回答“商鞅变法有什么意义?”问题时,小历说:“商鞅变法使秦国的经济迅速发展。”小史说:“商鞅变法大大提高了秦国军队的战斗力。”

(1)请写出任用商鞅变法的秦国国君和商鞅变法的目的。

(2)根据上述材料,结合所学知识,提炼出一个关于改革与国家发展之间关系的观点,结合商鞅变法的史实加以论述。要求:①观点明确②史论结合③条理清晰

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据材料“该鼎为制模浇铸、分铸合成,从鼎耳到鼎身,有龙、凤、鸟等纹饰,为模印浅浮雕,呈似有若无亡惑”可知,材料反映的是青铜器的制作工艺高超,A符合题意;BCD项材料没有体现,排除。故选择A。

2.答案:B

解析:依据所学知识可知,纸上谈兵讲的是战国时期赵国名将赵奢的儿子赵括,只会空谈兵法而没有实战经验,导致长平之战惨败。完璧归赵讲的是战国时期蔺相如机智地将和氏璧完好地从秦国带回赵国。围魏救赵讲的是战国时期齐国孙膑通过围攻魏国都城来解救赵国。三个成语反映的是战国时期的兼并战争,B项正确;春秋时期(前770年一前476年)的战争主要是诸侯争霸,排除A项;秦国的统一战争(如灭六国)发生在战国末期,但“纸上谈兵”“完璧归赵”“围魏救赵”均与秦国统一战争无直接关系,排除C项;东汉末年的农民起义和军阀割据(如黄巾起义、三国时期)与战国相差约600年,排除D项。故选:B。

3.答案:B

解析:题干中的关键信息是“西周初年的国家有800多个,春秋初年还剩下170多个,到了战国之初只有十几个了”。可知,西周到春秋诸侯国越来越少,历史向统一的方向发展。故选:B。

4.答案:A

解析: 结合所学知识可知,公元前770年,周平王将国都从镐京东迁洛邑,中国历史从此进入东周时期。东周前期被称为春秋时期,东周后期被称为战国时期。因此这里的“两段”指的是春秋和战国。A项正确;排除BCD项。故选A项。

5.答案:D

解析:本题考查战国时期变法运动。战国时期,兼并战争不断。各诸侯国为了在兼并战争中取得优势,纷纷进行变法。表格中变法采用军功爵制、废除世卿世禄制等措施,顺应了历史潮流。战国时期分封制走向瓦解,排除A项;表格中变法运动代表了新兴地主阶级的利益,排除B项;战国时期是奴隶社会向封建社会过渡时期,此时封建社会秩序尚未完全确立,谈不上“瓦解”,排除C项。故选D。

6.答案:D

解析:“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族”反映了商鞅变法奖励军功引起的变化。公元前356年商鞅在秦孝公的支持下开始变法,法令规定根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。商鞅变法使得贵族失去原有的地位,通过军功,士兵可以成为贵族,这一措施大大提高了军队战斗力。故选:D。

7.答案:C

解析:“秦国对各个生产领域的管理指标十分具体详细,从粮食生产、加工,到劳动者饮食标准、衣物的供给等,都有精确的规定”表明当时秦国注重经济管理,建立了详细的管理体系。故C符合题意;题干材料不能说明当时秦国人民负担沉重、法律法规严苛、奠定统一基础,排除ABD。故选:C。

8.答案:D

解析:根据图片 “河姆渡文化耒耜骨器战国时期铁制农具”可知反映的历史信息是农业生产进步。

9.答案:C

解析:根据题干信息“夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程”并结合所学知识可知,春秋后期铁农具、牛耕出现,促进农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。因此导致这一变化的主要因素是铁制生产工具的使用,C正确;题干材料没有涉及新兴地主阶级的崛起,排除A;题干没有涉及诸侯国势力此消彼长,排除B;新政治经济秩序确立,与题干内容不符,排除D。

10.答案:B

解析:建立户籍制,加强了对人民的管理,将农民固定在土地上,促进了农业生产的稳定,有利于小农经济的发展,B项正确;确立县制主要是为了加强中央集权,便于管理,与直接推动小农经济发展关系不大,排除A项;奖励军功主要是为了激励军队士气和战斗力,与小农经济的直接发展关系不大,排除C项;统一度量衡有利于经济交流和市场发展,但对小农经济的直接推动作用不如建立户籍制明显,排除D项。故选:B。

11.答案:C

解析:战国后期秦国蜀郡郡守李冰主持修建的都江堰,是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥了防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成后,成都平原成为沃野,被称为天府之国,2200多年来一直发挥着巨大作用,在世界水利史上绝无仅有。故C符合题意;长城不是水利工程,不符合题意,排除A;大运河的开通,加强了南北地区政治经济联系和文化交流,与“成都平原”不符,排除B;秦始皇派人开凿灵渠,沟通了湘江和漓江,使长江水系同珠江水系连接起来,便利了南北的水运交通,与题意不符,排除D。故选:C。

12.答案:C

解析:本题属于开放型试题,根据所学知识,对玄奘和鉴真的基本史实有所掌握,根据史实进行论述,言之有理即可。如:唐朝的中外交流贞观初年,高僧玄奘西行,前往天竺取经。遍访天竺名寺,研习佛法,在那烂陀寺游学。十多年后返回大唐,带回大量佛经,主持译经工作;并用自己的所见所闻口述,由弟子整理成《大唐西域记》,该书是研究中外交流史的珍贵文献。唐玄宗时期,扬州大明寺高僧鉴真,多次东渡日本,前5次失败,第6次成功,754年抵达日本。在日本传授佛经;传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等;还主持修建唐招提寺;为中日文件的交流做出了杰出的贡献。玄奘学习外国文化,鉴真传播大唐文化,他们为唐朝的中外交流做出了巨大的贡献。

13.答案:(1)原因:战国时期诸侯们放弃了“尊王攘夷”的旗号,公开提出自己的利益诉求,各自为政,发展实力,致力于拓展疆域。七国凭借强大的军力进行战争,战争的性质已由春秋时期的争霸转变为兼并。

(2)说明:战国时期,韩国受到魏国的攻击向齐国求救,齐王派田忌为大将,孙膑为军师率军进攻魏国都城大梁。魏军主帅庞涓急忙撤军救援。孙膑得知师兄庞涓撤军,就建议田忌采用减灶计来麻痹魏军。庞涓狂妄自大而轻敌,在马陵陷入孙膑的包围圈,被逼自杀。

(3)双方:秦国和赵国。影响:秦国通过长平之战进一步巩固了其在战国七雄中的领先地位,加速了其统一六国的进程。长平之战的胜利为秦国的统一奠定了坚实的基础。

解析:(1)原因:根据材料“各国君主更加重视军事谋略的运用,强调‘兵不厌诈’”结合所学知识可知,春秋时期的战争多以争霸为目的,大国之间很少有大规模的歼灭战。而战国时期的战争目的则是为了统一天下,各国为了削弱对方的实力,常常进行大规模的歼灭战,导致战争更加激烈和频繁。战国时期诸侯们放弃了“尊王攘夷”的旗号,公开提出自己的利益诉求,各自为政,发展实力,致力于拓展疆域。七国凭借强大的军力进行战争,战争的性质已由春秋时期的争霸转变为兼并,因此导致战争频繁。

(2)说明:根据所学知识可知,兵不厌诈指用兵不厌嫌诈术;比喻用兵作战不排斥运用诡变、欺诈的策略或手段克敌制胜。战国时期,韩国受到魏国的攻击向齐国求救,齐王派田忌为大将,孙膑为军师率军进攻魏国都城大梁。魏军主帅庞涓急忙撤军救援。孙膑得知师兄庞涓撤军,就建议田忌采用减灶计来麻痹魏军。庞涓狂妄自大而轻敌,在马陵陷入孙膑的包围圈,被逼自杀。

(3)双方:根据所学知识可知,长平之战的交战双方是秦国和赵国。

影响:根据所学知识可知,长平之战是秦国与赵国之间的一场战略决战,结果以秦国的胜利告终,赵国元气大伤,而秦国则借此机会继续扩张,最终完成了统一六国的伟业。 秦国通过长平之战进一步巩固了其在战国七雄中的领先地位,加速了其统一六国的进程,长平之战的胜利为秦国的统一奠定了坚实的基础。

14.答案:

(1)秦孝公;目的:富国强兵,巩固统治

(2)观点:改革推动了国家的发展(商鞅变法推动了国家的发展)。论证:商鞅变法中的废除井田制,允许土地自由买卖,使秦国确立了封建制度,通过奖励耕战,秦国发展了封建经济,增强了国力,大大提升了军队战斗力,成为战国时期最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。其他各诸侯国也实行了类似的改革,不同程度地实现了富国强兵的目标。综上所述,商鞅变法推动了国家的发展,对中国历史产生了深远的影响。(改革推动了国家的发展,国家要适时进行改革。)

解析:(1)国君:结合所学知识可知,为了确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。故任用商鞅变法的秦国国君是:秦孝公。目的:结合所学知识可知,为了确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。故商鞅变法的目的是:富国强兵,巩固统治。

(2)观点:首先,根据材料“商鞅变法使秦国的经济迅速发展。”“商鞅变法大大提高了秦国军队的战斗力。”围绕“改革与国家发展之间关系”的主题,可提炼观点为:改革推动了国家的发展(或商鞅变法推动了国家的发展)。然后,可围绕观点,结合材料内容,从商鞅变法的内容、影响方面进行论述,如:商鞅变法中的废除并田制,允许土地自由买卖,使秦国确立了封建制度,通过奖励耕战,秦国发展了封建经济,增强了国力,大大提升了军队战斗力,成为战国时期最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。其他各诸侯国也实行了类似的改革,不同程度地实现了富国强兵的目标。最后,进行简单总结,呼应观点,得出结论,如:综上所述,改革推动了国家的发展,国家要适时进行改革。(商鞅变法推动了国家的发展,对中国历史产生了深远的影响。)

1.春秋以后,氏族组织凝聚力下降,逐步走向解体,随着体制变革,国境之内的人们消除氏族身份的间隔,至战国时期成为国家编户之民。这一变化( )

A.增强了民众的国家认同 B.加速了诸侯国变法改革

C.导致各诸侯国征伐不断 D.促进了思想文化的繁荣

2.成语是中华文化中一颗璀璨的明珠。通过“纸上谈兵”“完璧归赵”“围魏救赵”一系列成语可以帮助我们了解( )

A.春秋时期的争霸战争

B.战国时期的兼并战争

C.秦国的统一战争

D.东汉末年的农民起义和军阀割据

3.据史书记载,西周初年的诸侯国有800多个,春秋初年还剩下170多个,到了战国之初只有十几个了。这个现象反映了我国历史发展的趋势是( )

A.诸侯争霸 B.走向统一 C.战争频繁 D.国家消亡

4.《历史朝代顺序歌》中有“东周分两段”这样一句。这里的“两段”指的是( )

A.春秋和战国 B.西汉与东汉

C.西周和东周 D.北宋与南宋

5.下表为战国时期一些诸侯国实行的变法。表中措施( )

诸侯国 名称 部分措施

魏国 李悝变法 “食有劳而禄有功”,根据功劳和能力选官

楚国 吴起变法 “使封君之子孙,三世而收爵禄”,逐步废除旧贵族世官特权

秦国 商鞅变法 “宗室非有军功论,不得为属籍”,宗室贵族如果没有军功,不能享受公族特权

A.维护了周朝分封制度 B.代表了农民阶级利益

C.瓦解了封建社会秩序 D.顺应了历史发展潮流

6.“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族。”秦国的这一变化带来的影响是( )

A.周王室衰落 B.强化了对地方控制

C.促进民族交融 D.提高了军队战斗力

7.从出土的云梦秦简看,秦国对各个生产领域的管理指标十分具体详细,从粮食生产、加工,到劳动者饮食标准、衣物的供给等,都有精确的规定。这表明当时秦国( )

A.人民负担沉重 B.法律法规严苛

C.注重经济管理 D.奠定统一基础

8.下列两幅图片呈现的是我国古代不同时期的生产工具,两幅图片共同反映的历史信息是( )

河姆渡文化耒耜骨器战国时期铁制农具

A.建筑技术发展 B.冶铁工艺提高 C.武器装备改进 D.农业生产进步

9.夏、商、西周时期,水利工程兴修较少,很少开发山林。春秋战国时期,人们开始大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。导致这一变化的主要因素是( )

A.封建制度的确立 B.诸侯国势力此消彼长C.生产工具的改进 D.新兴地主阶级的崛起

10.战国时期,小农家庭一般是五口人、占地百亩。男耕女织是中国封建社会前期一个标准的小农经济家庭生产模式。商鞅变法的措施中直接推动小农经济发展的是( )

A.确立县制 B.建立户籍制 C.奖励军功 D.统一度量衡

11.李冰主持修建的水利工程既免除了岷江泛滥的水灾,又便利了航运和灌溉,使成都平原成为“水旱从人,不知饥馑”的天府之国。这一工程是( )

A.长城 B.大运河 C.都江堰 D.灵渠

12.都江堰在夏季洪水来临时利用弯道动力学的自然规律,将六成以上的江水泄入外江主流,而后汇入长江,使成都平原免受洪涝灾害。据此可知都江堰的修建( )

A.凸显了工程的艰巨性 B.促进了经济文化的交流

C.体现了设计的科学性 D.展现了统一王朝的力量

13.阅读材料,回答问题。

材料:战国时期,各国之间的战争更为频繁,规模也很大,战争的特点,具有曲折性、隐蔽性、欺骗性。各国君主更加重视军事谋略的运用,强调“兵不厌诈”。著名的战役有桂陵之战、马陵之战和长平之战等。

(1)战国时期战争频繁的原因是什么

(2)材料中提到“兵不厌诈”,请举一例说明战国时期军事谋略的运用。

(3)长平之战的交战双方是谁?对战国形势产生了什么影响?

14.论述题

材料一:政治上,建立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权;……经济上,废除井田制,允许土地自由买卖;奖励耕织,生产粮食.布帛多的人可免除徭役;……军事上,奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

材料二:在回答“商鞅变法有什么意义?”问题时,小历说:“商鞅变法使秦国的经济迅速发展。”小史说:“商鞅变法大大提高了秦国军队的战斗力。”

(1)请写出任用商鞅变法的秦国国君和商鞅变法的目的。

(2)根据上述材料,结合所学知识,提炼出一个关于改革与国家发展之间关系的观点,结合商鞅变法的史实加以论述。要求:①观点明确②史论结合③条理清晰

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据材料“该鼎为制模浇铸、分铸合成,从鼎耳到鼎身,有龙、凤、鸟等纹饰,为模印浅浮雕,呈似有若无亡惑”可知,材料反映的是青铜器的制作工艺高超,A符合题意;BCD项材料没有体现,排除。故选择A。

2.答案:B

解析:依据所学知识可知,纸上谈兵讲的是战国时期赵国名将赵奢的儿子赵括,只会空谈兵法而没有实战经验,导致长平之战惨败。完璧归赵讲的是战国时期蔺相如机智地将和氏璧完好地从秦国带回赵国。围魏救赵讲的是战国时期齐国孙膑通过围攻魏国都城来解救赵国。三个成语反映的是战国时期的兼并战争,B项正确;春秋时期(前770年一前476年)的战争主要是诸侯争霸,排除A项;秦国的统一战争(如灭六国)发生在战国末期,但“纸上谈兵”“完璧归赵”“围魏救赵”均与秦国统一战争无直接关系,排除C项;东汉末年的农民起义和军阀割据(如黄巾起义、三国时期)与战国相差约600年,排除D项。故选:B。

3.答案:B

解析:题干中的关键信息是“西周初年的国家有800多个,春秋初年还剩下170多个,到了战国之初只有十几个了”。可知,西周到春秋诸侯国越来越少,历史向统一的方向发展。故选:B。

4.答案:A

解析: 结合所学知识可知,公元前770年,周平王将国都从镐京东迁洛邑,中国历史从此进入东周时期。东周前期被称为春秋时期,东周后期被称为战国时期。因此这里的“两段”指的是春秋和战国。A项正确;排除BCD项。故选A项。

5.答案:D

解析:本题考查战国时期变法运动。战国时期,兼并战争不断。各诸侯国为了在兼并战争中取得优势,纷纷进行变法。表格中变法采用军功爵制、废除世卿世禄制等措施,顺应了历史潮流。战国时期分封制走向瓦解,排除A项;表格中变法运动代表了新兴地主阶级的利益,排除B项;战国时期是奴隶社会向封建社会过渡时期,此时封建社会秩序尚未完全确立,谈不上“瓦解”,排除C项。故选D。

6.答案:D

解析:“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族”反映了商鞅变法奖励军功引起的变化。公元前356年商鞅在秦孝公的支持下开始变法,法令规定根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。商鞅变法使得贵族失去原有的地位,通过军功,士兵可以成为贵族,这一措施大大提高了军队战斗力。故选:D。

7.答案:C

解析:“秦国对各个生产领域的管理指标十分具体详细,从粮食生产、加工,到劳动者饮食标准、衣物的供给等,都有精确的规定”表明当时秦国注重经济管理,建立了详细的管理体系。故C符合题意;题干材料不能说明当时秦国人民负担沉重、法律法规严苛、奠定统一基础,排除ABD。故选:C。

8.答案:D

解析:根据图片 “河姆渡文化耒耜骨器战国时期铁制农具”可知反映的历史信息是农业生产进步。

9.答案:C

解析:根据题干信息“夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程”并结合所学知识可知,春秋后期铁农具、牛耕出现,促进农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。因此导致这一变化的主要因素是铁制生产工具的使用,C正确;题干材料没有涉及新兴地主阶级的崛起,排除A;题干没有涉及诸侯国势力此消彼长,排除B;新政治经济秩序确立,与题干内容不符,排除D。

10.答案:B

解析:建立户籍制,加强了对人民的管理,将农民固定在土地上,促进了农业生产的稳定,有利于小农经济的发展,B项正确;确立县制主要是为了加强中央集权,便于管理,与直接推动小农经济发展关系不大,排除A项;奖励军功主要是为了激励军队士气和战斗力,与小农经济的直接发展关系不大,排除C项;统一度量衡有利于经济交流和市场发展,但对小农经济的直接推动作用不如建立户籍制明显,排除D项。故选:B。

11.答案:C

解析:战国后期秦国蜀郡郡守李冰主持修建的都江堰,是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥了防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成后,成都平原成为沃野,被称为天府之国,2200多年来一直发挥着巨大作用,在世界水利史上绝无仅有。故C符合题意;长城不是水利工程,不符合题意,排除A;大运河的开通,加强了南北地区政治经济联系和文化交流,与“成都平原”不符,排除B;秦始皇派人开凿灵渠,沟通了湘江和漓江,使长江水系同珠江水系连接起来,便利了南北的水运交通,与题意不符,排除D。故选:C。

12.答案:C

解析:本题属于开放型试题,根据所学知识,对玄奘和鉴真的基本史实有所掌握,根据史实进行论述,言之有理即可。如:唐朝的中外交流贞观初年,高僧玄奘西行,前往天竺取经。遍访天竺名寺,研习佛法,在那烂陀寺游学。十多年后返回大唐,带回大量佛经,主持译经工作;并用自己的所见所闻口述,由弟子整理成《大唐西域记》,该书是研究中外交流史的珍贵文献。唐玄宗时期,扬州大明寺高僧鉴真,多次东渡日本,前5次失败,第6次成功,754年抵达日本。在日本传授佛经;传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等;还主持修建唐招提寺;为中日文件的交流做出了杰出的贡献。玄奘学习外国文化,鉴真传播大唐文化,他们为唐朝的中外交流做出了巨大的贡献。

13.答案:(1)原因:战国时期诸侯们放弃了“尊王攘夷”的旗号,公开提出自己的利益诉求,各自为政,发展实力,致力于拓展疆域。七国凭借强大的军力进行战争,战争的性质已由春秋时期的争霸转变为兼并。

(2)说明:战国时期,韩国受到魏国的攻击向齐国求救,齐王派田忌为大将,孙膑为军师率军进攻魏国都城大梁。魏军主帅庞涓急忙撤军救援。孙膑得知师兄庞涓撤军,就建议田忌采用减灶计来麻痹魏军。庞涓狂妄自大而轻敌,在马陵陷入孙膑的包围圈,被逼自杀。

(3)双方:秦国和赵国。影响:秦国通过长平之战进一步巩固了其在战国七雄中的领先地位,加速了其统一六国的进程。长平之战的胜利为秦国的统一奠定了坚实的基础。

解析:(1)原因:根据材料“各国君主更加重视军事谋略的运用,强调‘兵不厌诈’”结合所学知识可知,春秋时期的战争多以争霸为目的,大国之间很少有大规模的歼灭战。而战国时期的战争目的则是为了统一天下,各国为了削弱对方的实力,常常进行大规模的歼灭战,导致战争更加激烈和频繁。战国时期诸侯们放弃了“尊王攘夷”的旗号,公开提出自己的利益诉求,各自为政,发展实力,致力于拓展疆域。七国凭借强大的军力进行战争,战争的性质已由春秋时期的争霸转变为兼并,因此导致战争频繁。

(2)说明:根据所学知识可知,兵不厌诈指用兵不厌嫌诈术;比喻用兵作战不排斥运用诡变、欺诈的策略或手段克敌制胜。战国时期,韩国受到魏国的攻击向齐国求救,齐王派田忌为大将,孙膑为军师率军进攻魏国都城大梁。魏军主帅庞涓急忙撤军救援。孙膑得知师兄庞涓撤军,就建议田忌采用减灶计来麻痹魏军。庞涓狂妄自大而轻敌,在马陵陷入孙膑的包围圈,被逼自杀。

(3)双方:根据所学知识可知,长平之战的交战双方是秦国和赵国。

影响:根据所学知识可知,长平之战是秦国与赵国之间的一场战略决战,结果以秦国的胜利告终,赵国元气大伤,而秦国则借此机会继续扩张,最终完成了统一六国的伟业。 秦国通过长平之战进一步巩固了其在战国七雄中的领先地位,加速了其统一六国的进程,长平之战的胜利为秦国的统一奠定了坚实的基础。

14.答案:

(1)秦孝公;目的:富国强兵,巩固统治

(2)观点:改革推动了国家的发展(商鞅变法推动了国家的发展)。论证:商鞅变法中的废除井田制,允许土地自由买卖,使秦国确立了封建制度,通过奖励耕战,秦国发展了封建经济,增强了国力,大大提升了军队战斗力,成为战国时期最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。其他各诸侯国也实行了类似的改革,不同程度地实现了富国强兵的目标。综上所述,商鞅变法推动了国家的发展,对中国历史产生了深远的影响。(改革推动了国家的发展,国家要适时进行改革。)

解析:(1)国君:结合所学知识可知,为了确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。故任用商鞅变法的秦国国君是:秦孝公。目的:结合所学知识可知,为了确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。故商鞅变法的目的是:富国强兵,巩固统治。

(2)观点:首先,根据材料“商鞅变法使秦国的经济迅速发展。”“商鞅变法大大提高了秦国军队的战斗力。”围绕“改革与国家发展之间关系”的主题,可提炼观点为:改革推动了国家的发展(或商鞅变法推动了国家的发展)。然后,可围绕观点,结合材料内容,从商鞅变法的内容、影响方面进行论述,如:商鞅变法中的废除并田制,允许土地自由买卖,使秦国确立了封建制度,通过奖励耕战,秦国发展了封建经济,增强了国力,大大提升了军队战斗力,成为战国时期最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。其他各诸侯国也实行了类似的改革,不同程度地实现了富国强兵的目标。最后,进行简单总结,呼应观点,得出结论,如:综上所述,改革推动了国家的发展,国家要适时进行改革。(商鞅变法推动了国家的发展,对中国历史产生了深远的影响。)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史