第5课 动荡变化中的春秋时期(含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测

文档属性

| 名称 | 第5课 动荡变化中的春秋时期(含答案)七年级历史统编版(2024)上册课后培优检测 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 420.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-02 20:59:14 | ||

图片预览

文档简介

第5课 动荡变化中的春秋时期

1.春秋时代,社会风雷激荡,烽烟四起,战火连天。下列说法符合这一时期的是( )

A.甲骨文和青铜器开始出现 B.诸侯国的数量变得越来越多

C.秦国郡守李冰修建都江堰 D.“尊王攘夷”成为征战旗号

2.《左传》中有“楚子(楚庄王)问鼎之大小轻重”的记载,《战国策》等书也有齐、秦等国试图从周天子手中夺鼎的记录,上述记载折射出春秋战国时期( )

A.青铜器具异常珍贵 B.中央集权制在加强

C.分封制日益走向瓦解 D.周王室权威的加强

3.考古工作者在河南辉县琉璃阁发掘了一座春秋时期的诸侯墓,出土了只有周天子才能使用的九鼎。这反映了( )

A.宗法制度的瓦解 B.分封制度的崩溃

C.等级制度的颠覆 D.礼乐制度的破坏

4.东周时期,周王室直接管辖的地区仅在洛邑一带。周王虽然在名义上仍是天下“共主”,但已无力控制诸侯。诸侯国势力崛起,不再听从王命,各自为政。这段材料说明( )

A.周王室已经衰落 B.周王放弃权力

C.诸侯国联合抗周 D.诸侯竞相称霸

5.文物是我们研究历史的重要依据。湖北省荆州市江陵县望山楚墓出土了勾践剑动回和夫差矛。与这两件文物相关的成语是( )

A.退避三舍 B.纸上谈兵 C.朝秦暮楚 D.卧薪尝胆

6.对于春秋时期诸侯的争霸战争,下列说法不正确的是( )

A.争霸战争给社会带来种种灾难 B.有利于国家走向统一

C.促进了周王朝的巩固和统一 D.促进了社会生产的发展

7.春秋时期第一个霸主是( )

A.晋文公 B.齐桓公 C.楚庄王 D.越王勾践

8.春秋时期,我们的家乡衡阳在( )

A.齐国 B.楚国 C.秦国 D.赵国

9.春秋时期,“耕”“牛”二字经常同时出现在人名中,如孔子有个学生名冉耕,字伯牛;另一个学生名司马耕,字子牛。这种现象可以用来佐证( )

A.当时牲畜是财富的象征 B.春秋时期开始饲养牛

C.春秋时期已经出现牛耕 D.孔子的弟子注重农业

10.春秋时期,晋国用铁制模具铸造大型铁鼎,又把“刑书”铸在铁鼎上来颁布刑法。据此可知,当时( )

A.形成了诸侯争霸的局面 B.冶铁技术取得较大进步

C.出现了最早的成文法律 D.铁制农具得以普遍使用

11.有学者认为:“人类历史上一件划时代的大事,是由攫取经济到生产经济的伟大革命性转变”。该学者认为的“生产经济”是指( )

A.采集渔猎 B.磨制石器

C.原始农耕 D.饲养动物

12.根据史书统计,春秋战国时期耕地面积为2.3亿亩,此后随着农区面积的拓展,耕地面积也不断扩大。春秋战国时期耕地面积不断扩大的主要原因是( )

A.政治稳定与商业发展 B.劳动人口增多

C.生产工具和方式革新 D.水利设施完善

13.春秋时期,社会急剧变化,阅读材料。

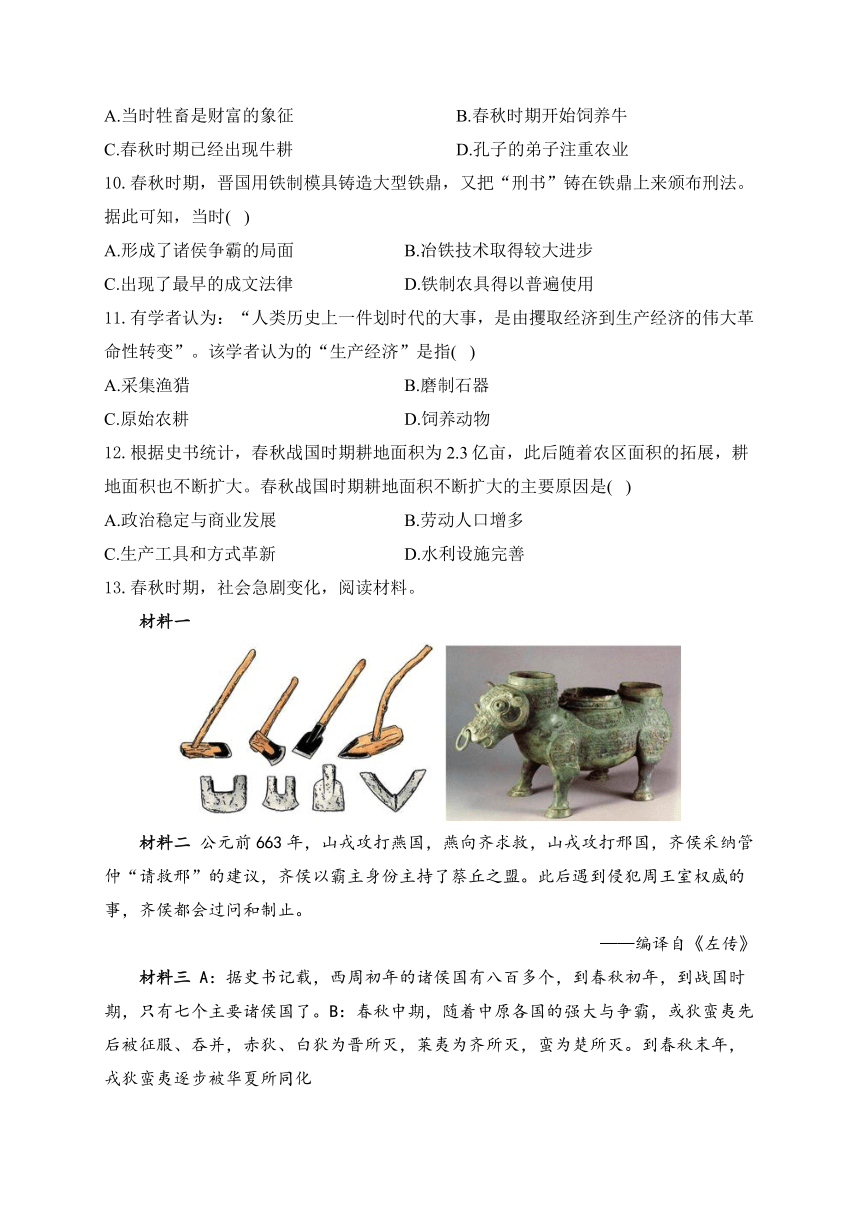

材料一

材料二 公元前663年,山戎攻打燕国,燕向齐求救,山戎攻打邢国,齐侯采纳管仲“请救邢”的建议,齐侯以霸主身份主持了蔡丘之盟。此后遇到侵犯周王室权威的事,齐侯都会过问和制止。

——编译自《左传》

材料三 A:据史书记载,西周初年的诸侯国有八百多个,到春秋初年,到战国时期,只有七个主要诸侯国了。B:春秋中期,随着中原各国的强大与争霸,或狄蛮夷先后被征服、吞并,赤狄、白狄为晋所灭,莱夷为齐所灭,蛮为楚所灭。到春秋末年,戎狄蛮夷逐步被华夏所同化

——摘自樊树志《国史概要》,复旦大学出版社2010年版

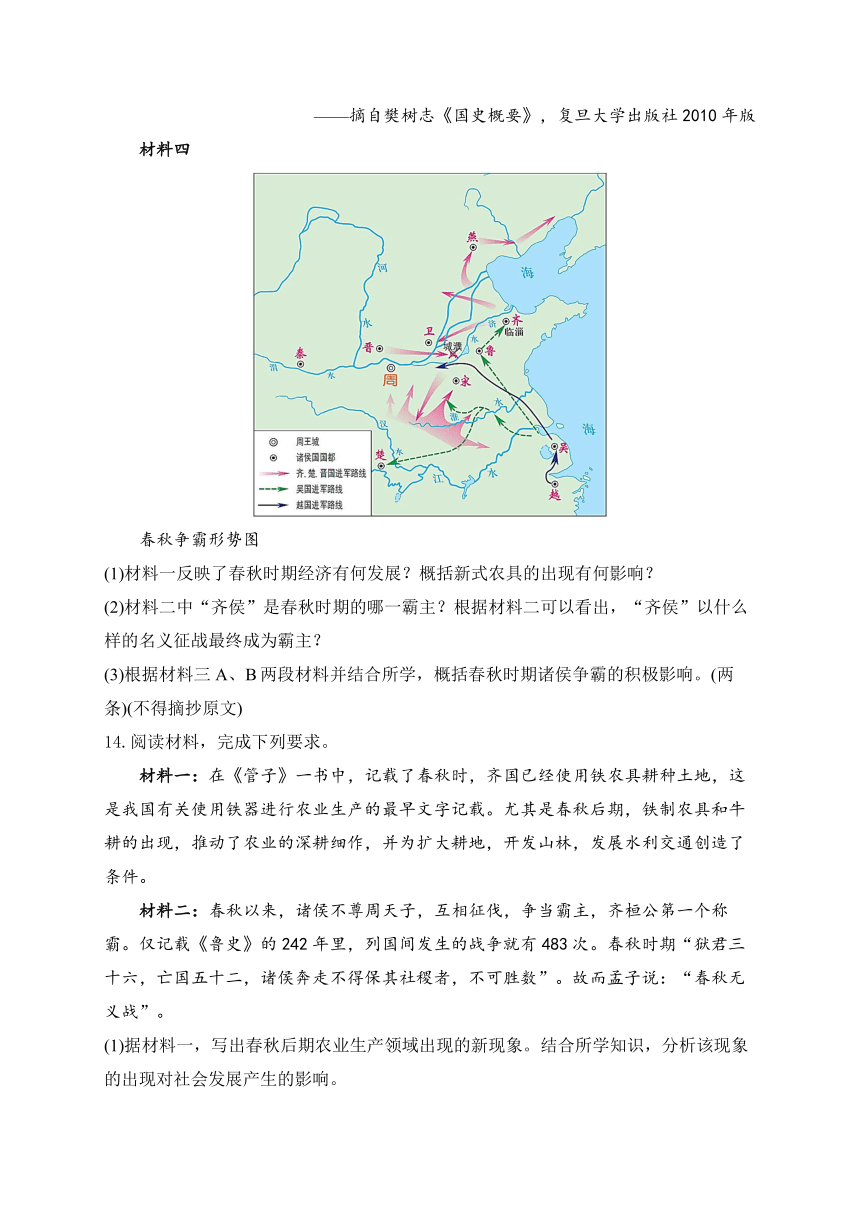

材料四

春秋争霸形势图

(1)材料一反映了春秋时期经济有何发展?概括新式农具的出现有何影响?

(2)材料二中“齐侯”是春秋时期的哪一霸主?根据材料二可以看出,“齐侯”以什么样的名义征战最终成为霸主?

(3)根据材料三A、B两段材料并结合所学,概括春秋时期诸侯争霸的积极影响。(两条)(不得摘抄原文)

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在《管子》一书中,记载了春秋时,齐国已经使用铁农具耕种土地,这是我国有关使用铁器进行农业生产的最早文字记载。尤其是春秋后期,铁制农具和牛耕的出现,推动了农业的深耕细作,并为扩大耕地,开发山林,发展水利交通创造了条件。

材料二:春秋以来,诸侯不尊周天子,互相征伐,争当霸主,齐桓公第一个称霸。仅记载《鲁史》的242年里,列国间发生的战争就有483次。春秋时期“狱君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者,不可胜数”。故而孟子说:“春秋无义战”。

(1)据材料一,写出春秋后期农业生产领域出现的新现象。结合所学知识,分析该现象的出现对社会发展产生的影响。

(2)据材料二,指出春秋时期国家所处的状态。结合所学知识,写出这一状态开始出现的标志性历史事件。

(3)综合上述材料,概括春秋时期的时代特征。

答案以及解析

1.答案:D

解析:根据题干材料中“春秋时代,社会风雷激荡,烽烟四起,战火连天”,结合所学知识可知,春秋时期众多的诸侯国由于政治、经济发展不平衡,为了自身的利益,他们相互展开激烈的争斗。一些强大的诸侯为取得优势,以“尊王攘夷”的名义进行征战,争夺霸主的地位,D项正确;商朝时期出现甲骨文,青铜器数量增多,种类逐渐丰富,排除A项;随着周王室的子弟日益增多,诸侯国的数量也越来越多,春秋时期王室衰微,诸侯争霸,诸侯国的数量越来越少,排除B项;战国后期,秦国在改革政治和发展经济的过程中,注重兴修水利,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持修建了都江堰,排除C项。故选D项。

2.答案:C

解析:据题干“《左传》中有‘楚子(楚庄王)问鼎之大小轻重’的记载,《战国策》等书也有齐、秦等国试图从周天子手中夺鼎的记录”和所学知识可知,分封制是周朝的一种政治制度,周天子将土地和权力分封给诸侯,在春秋战国时期,随着诸侯势力的增强和周王室权威的削弱,分封制逐渐走向瓦解,诸侯国试图夺取“鼎”,正是对周天子权威的挑战,反映了分封制的瓦解,C项正确;题干主要强调的是鼎作为权力象征的意义,并非其作为青铜器具的珍贵性,排除A项;春秋战国时期,中央集权制在逐渐削弱,各诸侯国势力则逐渐增强,排除B项;春秋战国时期,周王室的权威在不断削弱,各诸侯国纷纷挑战其地位,排除D项。故选C项。

3.答案:D

解析:周礼规定:天子九鼎,诸侯七鼎,卿大夫五鼎,诸侯墓中出土了九鼎,说明春秋时期礼乐制度的破坏,故D项正确。宗法制的瓦解和分封制的崩溃是在战国时期,故AB项错误;材料信息说明的是等级制度的破坏,不能说颠覆,故C项错误。

4.答案:A

解析:根据所学知识可知,周平王东迁后,周王室的统治势力大减,直接管辖的地区仅在洛邑一带。周王虽然在名义上仍是天下“共主”,但已无力控制诸侯。诸侯国势力崛起,不再听从王命,各自为政,也不再定期向天子纳贡,致使周王室在财政上陷入困境,甚至要依赖诸侯国的经济支持。因此,周王无力控制诸侯,诸侯国势力崛起,不再听从王命,材料体现的是周王室已经衰微,A项正确;周王放弃权力不符合史实,排除B项;材料没有体现诸侯国联合抗周,排除C项;材料没有体现诸侯争霸,排除D项。故选A项。

5.答案:D

解析:根据题干信息“湖北省荆州市江陵县望山楚墓出土了勾践剑动回和夫差矛”,结合所学知识可知,卧薪尝胆,与春秋末期,吴国和越国先后北上争霸相关,最早出自西汉时期的《史记·越王勾践世家》。该成语原意指越王勾践战败后以柴草卧铺,并经常舔尝苦胆,以时时警惕自己不忘所受苦难的故事。D项正确;退避三舍,是春秋时期晋楚争霸,排除A项;纸上谈兵,出自战国时期赵国与秦国之战中,排除B项;朝秦暮楚,是指战国时期,秦楚两个诸侯大国相互对立,经常作战,排除C项。故选D项。

6.答案:C

解析:春秋争霸与战国兼并战争都给人民带来了灾难,有利于国家走向统一、促进了社会生产力的发展;但诸侯国间战争不断瓦解了周王室的统治,“促进了周王室的巩固与统一”说法错误,应是使周王室衰微。C符合题意,ABD不符合题意,排除。故选:C。

7.答案:B

解析:齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊王攘夷”为号召扩充疆界,通过改革,齐国国富兵强,齐桓公成为春秋时期第一个霸主。

8.答案:B

解析:依据题干信息“春秋时期”“衡阳”,结合所学知识可知,衡阳在今天的湖南省,春秋时期,楚国统治着今天湖南、湖北等南方的广大地区,B项正确;齐国的疆域位于现今山东省大部,河北省南部,排除A项;秦国的国土一直大致稳定在今陕西关中地区,排除C项;赵国的疆土囊括了河北省南部、山西省中部和陕西省东北隅,内蒙古的阴山以南的部分,排除D项。故选B项。

9.答案:C

解析:题干给出的“春秋时期”和“耕”“牛”等反映的是春秋时期已经出现牛耕。春秋时期,我国开始出现铁农具和牛耕,战国时期,得到扩大、推广。铁农具和牛耕的推广,使土地的利用率和农作物产量显著提高。故选:C。

10.答案:B

解析:根据题干“春秋时期,晋国用铁制模具铸造大型铁鼎,又把‘刑书’铸在铁鼎上来颁布刑法”的信息可知,晋国能够使用铁制模具铸造大型铁鼎,并将刑法铸在铁鼎上颁布,这主要反映了冶铁技术的进步,B项正确;诸侯争霸是春秋时期的时代特征,但与题干中冶铁和铸刑书无直接关联,排除A项;题干未提及这是“最早的”成文法律(中国最早的成文法是子产铸刑书,但题干未明确时间先后),排除C项;“普遍使用”铁农具在题干中缺乏依据(铸鼎属于手工业,不能直接推导农业领域),排除D项。故选B项。

11.答案:C

解析:根据材料“人类历史上一件划时代的大事,是由攫取经济到生产经济的伟大革命性转变”并结合所学知识可知,农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展,是原始农业兴起和发展的重要标志。原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础,C项正确;采集渔猎属于“攫取经济”,排除A项;磨制石器仅仅是生产工具,与材料“生产经济”不符,排除B项;饲养动物只是原始农业的一部分,表述不全面,排除D项。

12.答案:C

解析:结合所学知识可知,春秋战国时期,铁制农具和牛耕的出现与推广,促进了农业上的深耕细作,为开发山林、扩大耕地创造了条件,C正确。

13.答案:(1)铁质农具和牛耕的出现促进了农业生产的发展,生产力水平提高。影响:促进了农业上的深耕细作;并为开发山林、扩大耕地创造了条件。

(2)齐桓公。齐桓公以“尊王攘夷”的名义进行征战,争夺了霸主的地位。

(3)诸侯国数量不断减少,出现了疆域比较大的诸侯国,为全国统一奠定基础;出现了大规模的民族交融。

解析:(1)发展:根据材料一铁制农具和牛尊,并结合所学知识可知,春秋时期,铁质农具和牛耕的出现促进了农业生产的发展,生产力水平提高。

影响:根据所学知识可知,铁犁牛耕的出现促进了农业上的深耕细作;同时犁牛耕的出现为开发山林、扩大耕地创造了条件。

(2)人物:根据材料二“公元前663年,山戎攻打燕国,燕向齐求救,山戎攻打邢国,齐侯采纳管仲‘请救邢’的建议,齐侯以霸主身份主持了蔡丘之盟”并结合所学知识可知,齐桓公任用管仲为相,实行改革,发展生产,改革军制,成为春秋时期第一个霸主,材料二中“齐侯”是春秋时期的齐桓公。

名义:根据材料二“公元前663年,山戎攻打燕国,燕向齐求救,山戎攻打邢国,齐侯采纳管仲‘请救邢’的建议,齐侯以霸主身份主持了蔡丘之盟”可得出,齐桓公以“尊王攘夷”的名义进行征战,争夺了霸主的地位。

(3)积极影响:根据材料三A“据史书记载,西周初年的诸侯国有八百多个,到春秋初年,到战国时期,只有七个主要诸侯国了”并结合所学知识可知,春秋时期诸侯国数量不断减少,出现了疆域比较大的诸侯国,为全国统一奠定基础;根据材料三B“到春秋末年,戎狄蛮夷逐步被华夏所同化”可得出,春秋时期诸侯争霸使得大规模的民族交融出现。

14.答案:(1)“新现象”:铁制农具和牛耕的出现。影响:使得社会生产力水平不断提高,加速了分封制的瓦解,推动了中央集权封建制度的形成。

(2)状态:诸侯争霸,战乱不断。事件:周平王东迁洛邑。

(3)特征:生产力发展,王室衰微,诸侯争霸。

解析:(1)新现象:根据材料“尤其是春秋后期,铁制农具和牛耕的出现,推动了农业的深耕细作”可知,春秋后期农业生产领域出现了铁制农具和牛耕。

影响:根据材料“推动了农业的深耕细作,并为扩大耕地,开发山林,发展水利交通创造了条件”和结合所学可知,使得社会生产力水平不断提高,加速了分封制的瓦解,推动了中央集权封建制度的形成。

(2)状态:根据材料“诸侯不尊周天子,互相征伐,争当霸主、发生的战争就有483次”可知,春秋时期,诸侯争霸,战乱不断。

历史事件:根据材料“春秋以来,诸侯不尊周天子”和结合所学可知,周平王东迁洛邑,我国从此进入东周时期,东周的前期被称为春秋时期,这一时期的社会处于动荡之中,标志性事件是周平王东迁洛邑。

(3)时代特征:根据材料一“铁制农具和牛耕的出现,推动了农业的深耕细作”可知,生产力发展;根据材料“诸侯不尊周天子,互相征伐,争当霸主”可知,王室衰微,诸侯争霸。

1.春秋时代,社会风雷激荡,烽烟四起,战火连天。下列说法符合这一时期的是( )

A.甲骨文和青铜器开始出现 B.诸侯国的数量变得越来越多

C.秦国郡守李冰修建都江堰 D.“尊王攘夷”成为征战旗号

2.《左传》中有“楚子(楚庄王)问鼎之大小轻重”的记载,《战国策》等书也有齐、秦等国试图从周天子手中夺鼎的记录,上述记载折射出春秋战国时期( )

A.青铜器具异常珍贵 B.中央集权制在加强

C.分封制日益走向瓦解 D.周王室权威的加强

3.考古工作者在河南辉县琉璃阁发掘了一座春秋时期的诸侯墓,出土了只有周天子才能使用的九鼎。这反映了( )

A.宗法制度的瓦解 B.分封制度的崩溃

C.等级制度的颠覆 D.礼乐制度的破坏

4.东周时期,周王室直接管辖的地区仅在洛邑一带。周王虽然在名义上仍是天下“共主”,但已无力控制诸侯。诸侯国势力崛起,不再听从王命,各自为政。这段材料说明( )

A.周王室已经衰落 B.周王放弃权力

C.诸侯国联合抗周 D.诸侯竞相称霸

5.文物是我们研究历史的重要依据。湖北省荆州市江陵县望山楚墓出土了勾践剑动回和夫差矛。与这两件文物相关的成语是( )

A.退避三舍 B.纸上谈兵 C.朝秦暮楚 D.卧薪尝胆

6.对于春秋时期诸侯的争霸战争,下列说法不正确的是( )

A.争霸战争给社会带来种种灾难 B.有利于国家走向统一

C.促进了周王朝的巩固和统一 D.促进了社会生产的发展

7.春秋时期第一个霸主是( )

A.晋文公 B.齐桓公 C.楚庄王 D.越王勾践

8.春秋时期,我们的家乡衡阳在( )

A.齐国 B.楚国 C.秦国 D.赵国

9.春秋时期,“耕”“牛”二字经常同时出现在人名中,如孔子有个学生名冉耕,字伯牛;另一个学生名司马耕,字子牛。这种现象可以用来佐证( )

A.当时牲畜是财富的象征 B.春秋时期开始饲养牛

C.春秋时期已经出现牛耕 D.孔子的弟子注重农业

10.春秋时期,晋国用铁制模具铸造大型铁鼎,又把“刑书”铸在铁鼎上来颁布刑法。据此可知,当时( )

A.形成了诸侯争霸的局面 B.冶铁技术取得较大进步

C.出现了最早的成文法律 D.铁制农具得以普遍使用

11.有学者认为:“人类历史上一件划时代的大事,是由攫取经济到生产经济的伟大革命性转变”。该学者认为的“生产经济”是指( )

A.采集渔猎 B.磨制石器

C.原始农耕 D.饲养动物

12.根据史书统计,春秋战国时期耕地面积为2.3亿亩,此后随着农区面积的拓展,耕地面积也不断扩大。春秋战国时期耕地面积不断扩大的主要原因是( )

A.政治稳定与商业发展 B.劳动人口增多

C.生产工具和方式革新 D.水利设施完善

13.春秋时期,社会急剧变化,阅读材料。

材料一

材料二 公元前663年,山戎攻打燕国,燕向齐求救,山戎攻打邢国,齐侯采纳管仲“请救邢”的建议,齐侯以霸主身份主持了蔡丘之盟。此后遇到侵犯周王室权威的事,齐侯都会过问和制止。

——编译自《左传》

材料三 A:据史书记载,西周初年的诸侯国有八百多个,到春秋初年,到战国时期,只有七个主要诸侯国了。B:春秋中期,随着中原各国的强大与争霸,或狄蛮夷先后被征服、吞并,赤狄、白狄为晋所灭,莱夷为齐所灭,蛮为楚所灭。到春秋末年,戎狄蛮夷逐步被华夏所同化

——摘自樊树志《国史概要》,复旦大学出版社2010年版

材料四

春秋争霸形势图

(1)材料一反映了春秋时期经济有何发展?概括新式农具的出现有何影响?

(2)材料二中“齐侯”是春秋时期的哪一霸主?根据材料二可以看出,“齐侯”以什么样的名义征战最终成为霸主?

(3)根据材料三A、B两段材料并结合所学,概括春秋时期诸侯争霸的积极影响。(两条)(不得摘抄原文)

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在《管子》一书中,记载了春秋时,齐国已经使用铁农具耕种土地,这是我国有关使用铁器进行农业生产的最早文字记载。尤其是春秋后期,铁制农具和牛耕的出现,推动了农业的深耕细作,并为扩大耕地,开发山林,发展水利交通创造了条件。

材料二:春秋以来,诸侯不尊周天子,互相征伐,争当霸主,齐桓公第一个称霸。仅记载《鲁史》的242年里,列国间发生的战争就有483次。春秋时期“狱君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者,不可胜数”。故而孟子说:“春秋无义战”。

(1)据材料一,写出春秋后期农业生产领域出现的新现象。结合所学知识,分析该现象的出现对社会发展产生的影响。

(2)据材料二,指出春秋时期国家所处的状态。结合所学知识,写出这一状态开始出现的标志性历史事件。

(3)综合上述材料,概括春秋时期的时代特征。

答案以及解析

1.答案:D

解析:根据题干材料中“春秋时代,社会风雷激荡,烽烟四起,战火连天”,结合所学知识可知,春秋时期众多的诸侯国由于政治、经济发展不平衡,为了自身的利益,他们相互展开激烈的争斗。一些强大的诸侯为取得优势,以“尊王攘夷”的名义进行征战,争夺霸主的地位,D项正确;商朝时期出现甲骨文,青铜器数量增多,种类逐渐丰富,排除A项;随着周王室的子弟日益增多,诸侯国的数量也越来越多,春秋时期王室衰微,诸侯争霸,诸侯国的数量越来越少,排除B项;战国后期,秦国在改革政治和发展经济的过程中,注重兴修水利,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持修建了都江堰,排除C项。故选D项。

2.答案:C

解析:据题干“《左传》中有‘楚子(楚庄王)问鼎之大小轻重’的记载,《战国策》等书也有齐、秦等国试图从周天子手中夺鼎的记录”和所学知识可知,分封制是周朝的一种政治制度,周天子将土地和权力分封给诸侯,在春秋战国时期,随着诸侯势力的增强和周王室权威的削弱,分封制逐渐走向瓦解,诸侯国试图夺取“鼎”,正是对周天子权威的挑战,反映了分封制的瓦解,C项正确;题干主要强调的是鼎作为权力象征的意义,并非其作为青铜器具的珍贵性,排除A项;春秋战国时期,中央集权制在逐渐削弱,各诸侯国势力则逐渐增强,排除B项;春秋战国时期,周王室的权威在不断削弱,各诸侯国纷纷挑战其地位,排除D项。故选C项。

3.答案:D

解析:周礼规定:天子九鼎,诸侯七鼎,卿大夫五鼎,诸侯墓中出土了九鼎,说明春秋时期礼乐制度的破坏,故D项正确。宗法制的瓦解和分封制的崩溃是在战国时期,故AB项错误;材料信息说明的是等级制度的破坏,不能说颠覆,故C项错误。

4.答案:A

解析:根据所学知识可知,周平王东迁后,周王室的统治势力大减,直接管辖的地区仅在洛邑一带。周王虽然在名义上仍是天下“共主”,但已无力控制诸侯。诸侯国势力崛起,不再听从王命,各自为政,也不再定期向天子纳贡,致使周王室在财政上陷入困境,甚至要依赖诸侯国的经济支持。因此,周王无力控制诸侯,诸侯国势力崛起,不再听从王命,材料体现的是周王室已经衰微,A项正确;周王放弃权力不符合史实,排除B项;材料没有体现诸侯国联合抗周,排除C项;材料没有体现诸侯争霸,排除D项。故选A项。

5.答案:D

解析:根据题干信息“湖北省荆州市江陵县望山楚墓出土了勾践剑动回和夫差矛”,结合所学知识可知,卧薪尝胆,与春秋末期,吴国和越国先后北上争霸相关,最早出自西汉时期的《史记·越王勾践世家》。该成语原意指越王勾践战败后以柴草卧铺,并经常舔尝苦胆,以时时警惕自己不忘所受苦难的故事。D项正确;退避三舍,是春秋时期晋楚争霸,排除A项;纸上谈兵,出自战国时期赵国与秦国之战中,排除B项;朝秦暮楚,是指战国时期,秦楚两个诸侯大国相互对立,经常作战,排除C项。故选D项。

6.答案:C

解析:春秋争霸与战国兼并战争都给人民带来了灾难,有利于国家走向统一、促进了社会生产力的发展;但诸侯国间战争不断瓦解了周王室的统治,“促进了周王室的巩固与统一”说法错误,应是使周王室衰微。C符合题意,ABD不符合题意,排除。故选:C。

7.答案:B

解析:齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊王攘夷”为号召扩充疆界,通过改革,齐国国富兵强,齐桓公成为春秋时期第一个霸主。

8.答案:B

解析:依据题干信息“春秋时期”“衡阳”,结合所学知识可知,衡阳在今天的湖南省,春秋时期,楚国统治着今天湖南、湖北等南方的广大地区,B项正确;齐国的疆域位于现今山东省大部,河北省南部,排除A项;秦国的国土一直大致稳定在今陕西关中地区,排除C项;赵国的疆土囊括了河北省南部、山西省中部和陕西省东北隅,内蒙古的阴山以南的部分,排除D项。故选B项。

9.答案:C

解析:题干给出的“春秋时期”和“耕”“牛”等反映的是春秋时期已经出现牛耕。春秋时期,我国开始出现铁农具和牛耕,战国时期,得到扩大、推广。铁农具和牛耕的推广,使土地的利用率和农作物产量显著提高。故选:C。

10.答案:B

解析:根据题干“春秋时期,晋国用铁制模具铸造大型铁鼎,又把‘刑书’铸在铁鼎上来颁布刑法”的信息可知,晋国能够使用铁制模具铸造大型铁鼎,并将刑法铸在铁鼎上颁布,这主要反映了冶铁技术的进步,B项正确;诸侯争霸是春秋时期的时代特征,但与题干中冶铁和铸刑书无直接关联,排除A项;题干未提及这是“最早的”成文法律(中国最早的成文法是子产铸刑书,但题干未明确时间先后),排除C项;“普遍使用”铁农具在题干中缺乏依据(铸鼎属于手工业,不能直接推导农业领域),排除D项。故选B项。

11.答案:C

解析:根据材料“人类历史上一件划时代的大事,是由攫取经济到生产经济的伟大革命性转变”并结合所学知识可知,农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展,是原始农业兴起和发展的重要标志。原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础,C项正确;采集渔猎属于“攫取经济”,排除A项;磨制石器仅仅是生产工具,与材料“生产经济”不符,排除B项;饲养动物只是原始农业的一部分,表述不全面,排除D项。

12.答案:C

解析:结合所学知识可知,春秋战国时期,铁制农具和牛耕的出现与推广,促进了农业上的深耕细作,为开发山林、扩大耕地创造了条件,C正确。

13.答案:(1)铁质农具和牛耕的出现促进了农业生产的发展,生产力水平提高。影响:促进了农业上的深耕细作;并为开发山林、扩大耕地创造了条件。

(2)齐桓公。齐桓公以“尊王攘夷”的名义进行征战,争夺了霸主的地位。

(3)诸侯国数量不断减少,出现了疆域比较大的诸侯国,为全国统一奠定基础;出现了大规模的民族交融。

解析:(1)发展:根据材料一铁制农具和牛尊,并结合所学知识可知,春秋时期,铁质农具和牛耕的出现促进了农业生产的发展,生产力水平提高。

影响:根据所学知识可知,铁犁牛耕的出现促进了农业上的深耕细作;同时犁牛耕的出现为开发山林、扩大耕地创造了条件。

(2)人物:根据材料二“公元前663年,山戎攻打燕国,燕向齐求救,山戎攻打邢国,齐侯采纳管仲‘请救邢’的建议,齐侯以霸主身份主持了蔡丘之盟”并结合所学知识可知,齐桓公任用管仲为相,实行改革,发展生产,改革军制,成为春秋时期第一个霸主,材料二中“齐侯”是春秋时期的齐桓公。

名义:根据材料二“公元前663年,山戎攻打燕国,燕向齐求救,山戎攻打邢国,齐侯采纳管仲‘请救邢’的建议,齐侯以霸主身份主持了蔡丘之盟”可得出,齐桓公以“尊王攘夷”的名义进行征战,争夺了霸主的地位。

(3)积极影响:根据材料三A“据史书记载,西周初年的诸侯国有八百多个,到春秋初年,到战国时期,只有七个主要诸侯国了”并结合所学知识可知,春秋时期诸侯国数量不断减少,出现了疆域比较大的诸侯国,为全国统一奠定基础;根据材料三B“到春秋末年,戎狄蛮夷逐步被华夏所同化”可得出,春秋时期诸侯争霸使得大规模的民族交融出现。

14.答案:(1)“新现象”:铁制农具和牛耕的出现。影响:使得社会生产力水平不断提高,加速了分封制的瓦解,推动了中央集权封建制度的形成。

(2)状态:诸侯争霸,战乱不断。事件:周平王东迁洛邑。

(3)特征:生产力发展,王室衰微,诸侯争霸。

解析:(1)新现象:根据材料“尤其是春秋后期,铁制农具和牛耕的出现,推动了农业的深耕细作”可知,春秋后期农业生产领域出现了铁制农具和牛耕。

影响:根据材料“推动了农业的深耕细作,并为扩大耕地,开发山林,发展水利交通创造了条件”和结合所学可知,使得社会生产力水平不断提高,加速了分封制的瓦解,推动了中央集权封建制度的形成。

(2)状态:根据材料“诸侯不尊周天子,互相征伐,争当霸主、发生的战争就有483次”可知,春秋时期,诸侯争霸,战乱不断。

历史事件:根据材料“春秋以来,诸侯不尊周天子”和结合所学可知,周平王东迁洛邑,我国从此进入东周时期,东周的前期被称为春秋时期,这一时期的社会处于动荡之中,标志性事件是周平王东迁洛邑。

(3)时代特征:根据材料一“铁制农具和牛耕的出现,推动了农业的深耕细作”可知,生产力发展;根据材料“诸侯不尊周天子,互相征伐,争当霸主”可知,王室衰微,诸侯争霸。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史