第3课 古代印度 课后培优检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 第3课 古代印度 课后培优检测(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 280.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-02 20:02:55 | ||

图片预览

文档简介

(3)古代印度

1.“源于印度教,它以神的名义把人按照严格的等级加以区分,等级越高就被认为越纯净,离神越近。”材料中反映的制度是( )

A.采邑制度 B.农奴制度 C.城邦制度 D.种姓制度

2.《婆罗门法典》规定:人分为四个等级,各等级世代相袭,内部通婚。各等级之间贵贱分明。这一规定表明其反映的制度( )

A.注重平等 B.结构复杂 C.内容单一 D.等级森严

3.当他们分割普鲁沙(巨人)时,其口为婆罗门,由其双臂造成罗惹尼耶(刹帝利),其双腿变成吠舍,从其双脚生出首陀罗。这则材料从侧面反映了( )

A.印度的种姓制度 B.埃及至高无上的王权

C.雅典的直接民主 D.古巴比伦的法治传统

4.婆罗门掌管祭祀,刹帝利掌握军事和行政权力,吠舍从事农业、畜牧业、捕鱼业和手工业,低等级的人不得从事高等级的人的职业。这反映了当时的印度( )

A.社会分工相互协作 B.宗教信仰派别众多

C.社会等级贵贱有别 D.风俗习惯仪式繁琐

5.在古印度,医生属于低种姓人从事的职业,他们的社会地位低下,即使发

现了新的治病方法也得不到社会的重视与传播。这表明种姓制度( )

A.阻碍了科技进步 B.加剧了贫富差距

C.抑制了经济发展 D.打压了世俗贵族

6.这一制度是雅利安人创立的,它的存在,既不利于民族团结,又不利于国家统一,会导致社会长期处于停滞、落后的状态。材料评述的是( )

A.罗马奴隶制度 B.封建君主专制制度

C.西欧庄园制度 D.古代印度种姓制度

7.史诗《梨俱吠陀》记载:当他们分割普鲁莎(印度神话中的原始巨人)时,其口为婆罗门,其双臂造成罗惹尼耶(刹帝利),其双腿变成吠舍,其从其双脚生出首陀罗。与这一神话有关的是( )

A.基督教 B.佛教 C.阿拉伯数字 D.种姓制度

8.在日常生活中,我们常常接触到“众生平等”“大慈大悲”“阿弥陀佛”“觉悟”等词语,这些词语与下列哪一宗教有关( )

A.基督教 B.佛教 C.伊斯兰教 D.印度教

9.九年级某学生在学习世界三大宗教时,写下了“乔达摩·悉达多”“众生平等”“忍耐顺从”等课堂笔记。他正在学习的宗教最有可能是( )

A.基督教 B.佛教 C.天主教 D.伊斯兰教

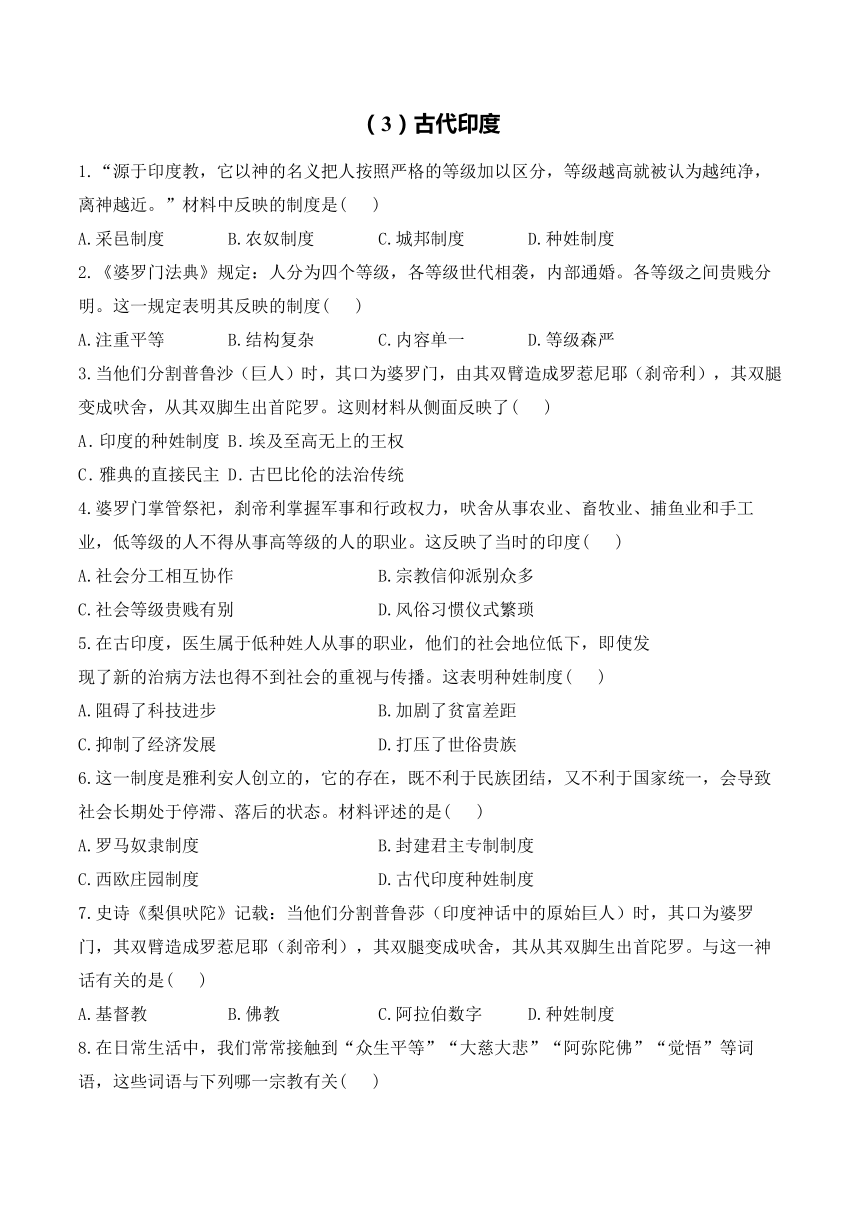

10.下图的犍陀罗佛像( )

犍陀罗佛像是指古印度犍陀罗地区出土的希腊化佛像,经中亚传入中国并东渐朝鲜、日本,为远东佛教艺术提供了最初的佛像模型。

A.见证了古代文明的多元一体 B.反映了欧洲文明的领先地位

C.呈现了佛教传播的完整路径 D.体现了古代多元文明的交流

11.李同学将古代埃及金字塔.古代印度的种姓制度.佛教的创立以及中国的甲

骨文归纳为一个共同的主题,最恰当的是( )

A.古老的艺术形式 B.西方文明的源头

C.古代亚非文明成果 D.世界文明的交流

12.公元前6世纪,古印度列国纷争,社会矛盾错综复杂;随着经济地位上升,刹帝利和吠舍大商人极力主张取消特权阶层在种姓和宗教方面的特权,于是佛教应运而生。这说明佛教( )

A.废除了古印度种姓制度 B.成为印度最重要的宗教

C.顺应了古印度发展需要 D.成功解决印度列国纷争

13.亚非文化在历史的长河中熠熠生辉,在下面古代亚非文明古国中,①②③④所代表的四大文明古国与其文明成果对应正确的是( )

A.古埃及—-种姓制度 B.古印度——佛教

C.古巴比伦—一金字塔 D.中国——阿拉伯数字

14.阅读材料,回答问题。

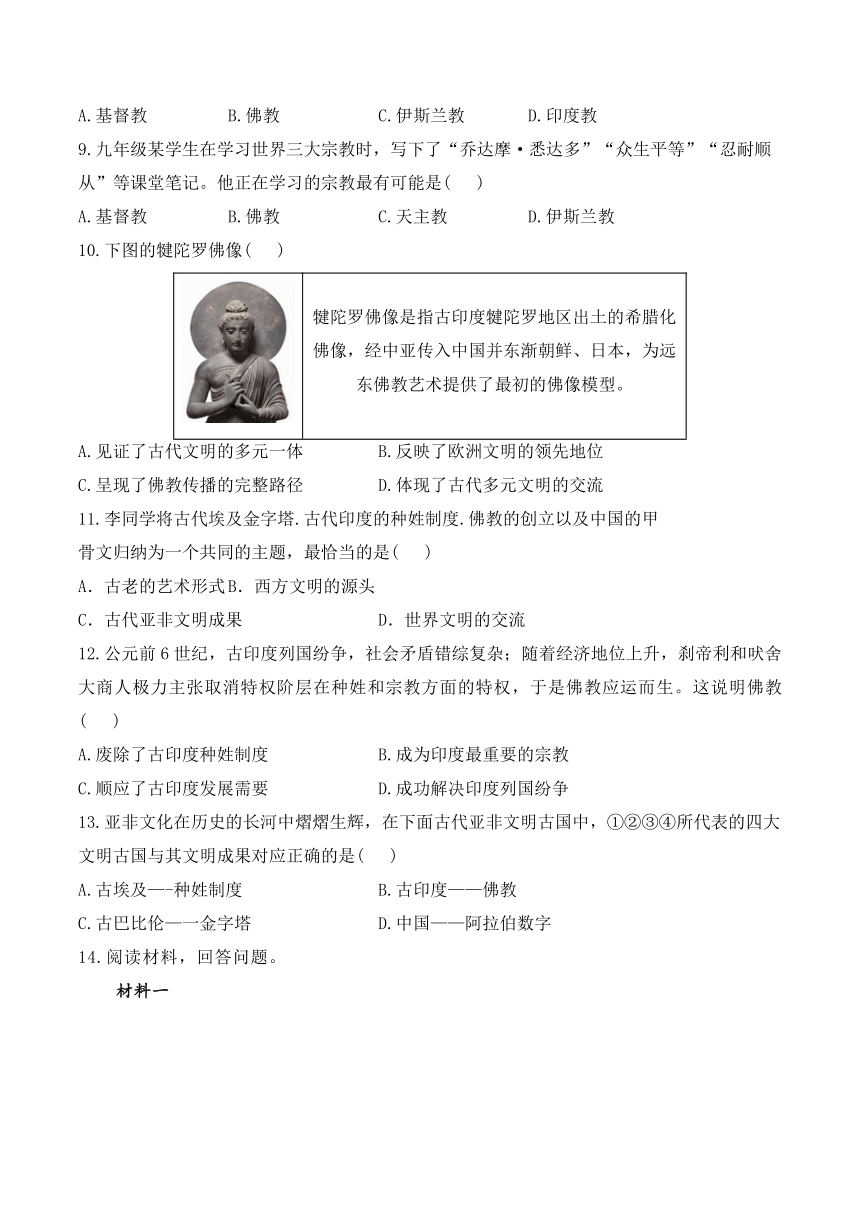

材料一

(1)材料一图一所示为金字塔,它是古埃及法老的 ,法老作为全国的 ,集军、政、财、神等大权于一身。图二所示为楔形文字,它是由 发明的,其所代表的文明位于 流域。

材料二 婆罗门可以确信不疑地享有首陀罗的财产,因为他没有任何财产,其主人可以占有他的财产……无力支付罚金的刹帝利、吠舍与首陀罗,应以劳动支付,婆罗门则使其逐渐支付。

——《摩奴法典》

(2)材料二反映的是哪个文明的什么制度?结合所学知识,指出其特点。

(3)习近平主席说:“文明没有高下、优劣之分,只有特色、地域之别”,据此谈谈你对古代亚非文明的看法。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在引言部分,汉谟拉比宣扬“君权神授”,颂扬其功绩,说他制定法典是为了在全国发扬正义与公道……法典明确规定:凡拐骗、藏匿他人或宫廷奴隶者处死刑;理发师未经奴隶主许可而剃掉奴隶发式标记,应处砍手之刑……奴隶打自由人的嘴巴或不承认自己的主人,将遭受割耳之刑。

——齐涛主编《世界通史教程》

材料二:由于雅利安人有着强烈的种族优越感,所以他们极力避免与受鄙视的臣民混合,并专门发展起划分四大世袭种姓的制度,前三个种姓是由雅利安人自己享有的职业等级,第四种姓则留给达塞人(当地土著)。达塞人不准参加宗教仪式,也不能拥有征服者所享有的种种社会权利。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一指出汉谟拉比宣传自己制定法典的目的是什么?并结合所学知识,说说他制定法典的真实目的(实质)又是什么?

(2)材料二中“前三个种姓”依次指哪三个?“第四种姓”又是指什么?并对材料二中的这一制度进行评价。

答案以及解析

1.答案:D

解析:种姓制度源于印度教,它将人按严格等级区分,从高到低依次为婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗,还有被排除在外的“贱民”。这种制度以血统论为基础,等级越高被认为越纯净、离神越近,不同等级在社会权利、义务、职业等方面有严格限制,严重影响印度社会发展。采邑制度是中世纪西欧的土地分封制度;农奴制度主要存在于中世纪的欧洲,是封建领主剥削农奴的制度;城邦制度是古代希腊的城市国家政治制度,均与题干描述不符。

2.答案:D

3.答案:A

解析:从材料中可以看出,婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗等四个种姓由普鲁沙不同的身体部位生出,这体现古印度各种姓间的不平等,与古印度的种姓制度相关,故选A项。

4.答案:C

解析:婆罗门、刹帝利、吠舍等不同等级职业固定且有贵贱之分,反映社会等级贵贱有别,C项正确;A项“相互协作”未体现;B项“宗教派别”材料未涉及;D项“风俗习惯”与题干无关,排除ABD。

5.答案:A

解析:在古印度种姓制度下,医生因低种姓身份,其新治病方法得不到重视与传播,这阻碍了医学这一科技领域的进步,A正确。材料未涉及贫富差距、经济发展、世俗贵族相关内容,B、C、D错误。

6.答案:D

解析:根据材料“这一制度是雅利安人创立的,它的存在,既不利于民族团结,又不利于国家统一,会导致社会长期处于停滞、落后的状态”并结合所学可知,雅利安人进入印度后,逐渐建立了严格的社会等级制度,史称“种姓制度”,种姓制度下的各种等级世代相袭,各等级之间贵贱分明,低等级的人不得从事高等级的人的职业,不同等级的人不得通婚,这种森严的等级制度,既不利于民族团结,又不利于国家统一,D项正确;罗马奴隶制度是罗马人创立的,与雅利安人关系不大,排除A项;公元前18世纪,古巴比伦王国第六代国王汉谟拉比在位时,就已经实行君主专制制度了,与材料“这一制度是雅利安人创立的”不符,排除B项;雅利安人来自中亚,侵入印度,与西欧庄园制度无关,排除C项。故选D项。

7.答案:D

解析:根据材料中“婆罗门”“刹帝利”“吠舍”“首陀罗”可知,与这一神话有关的是印度的种姓制度。故选D。

8.答案:B

解析:根据所学知识,公元前6世纪,乔达摩·悉达多创立佛教,佛教宣扬“众生平等”,反对婆罗门的特权地位,劝人们“忍耐服从”为很多统治者接受,大力扶持佛教。故选B。

9.答案:B

解析:依据“乔达摩·悉达多”“众生平等”“忍耐顺从”,由此判断与之有关的宗教是佛教。公元前6世纪古印度的乔达摩·悉达多(释迦牟尼)创立佛教,宣扬“众生平等”反对婆罗门的特权地位。它认为世间万物发展都有因果缘由,人的生老病死都是苦,人必须消灭欲望,刻苦修行。很多国王利用它“忍耐顺从”的说教,大力扶持佛教,B符合题意;基督教创始人是耶稣,排除A;天主教创立者人称圣母玛利亚,排除C;伊斯兰教创立者是穆罕默德,排除D。故选:B。

10.答案:D

解析:依据“犍陀罗佛像是指古印度犍陀罗地区出土的希腊化佛像,经中亚传入中国并东渐朝鲜、日本,为远东佛教艺术提供了最初的佛像模型。”可知,从材料中可以看出古代印度犍陀罗艺术带有明显的古希腊艺术的特征,反映出了古代印度和古希腊文明之间有一定的交流融合,体现了古代多元文明的交流,D符合题意;题干信息未体现古代文明的多元一体,排除A;题干信息无法体现欧洲文明的领先地位,排除B;佛教的“向外传播”路径是古印度→中国→朝鲜、日本、越南。题干信息无法体现佛教传播的完整路径,排除C。

故选:D。

11.答案:C

解析:古代埃及金字塔属于非洲文明成果,古代印度的种姓制度、佛教创立以及中国甲骨文属于亚洲文明成果,它们都是古代亚非文明的典型代表。A选项,这些内容并非都属于艺术形式;B选项,它们不属于西方文明源头;D选项,材料未体现世界文明的交流。所以选C。

12.答案:C

解析:虽然佛教倡导众生平等,但在当时的社会环境下,并没有完全实现众生平等的理念,A排除;

材料中主要强调的是佛教的产生是由于社会矛盾和经济地位变化等原因,并非着重体现其与政治的高度融合,B排除;

公元前6世纪,古印度列国纷争,社会矛盾复杂,刹帝利和吠舍经济地位上升并主张取消特权阶层在种姓和宗教方面的特权,此时佛教应运而生。这正说明了佛教的产生是适应了当时古印度社会发展的需求,C正确;材料中并未提及佛教成为印度国教这一内容,D排除。故选:C。

13.答案:B

解析:结合所学知识可知,公元前6世纪,古印度的乔达摩悉达多(释迦牟尼)创立佛教,宣扬“众生平等”,反对婆罗门的特权地位,B项正确;金字塔是古埃及文明的象征,种姓制度与古代印度相关,排除A项;古巴比伦文明有《汉谟拉比法典》、楔形文字,金字塔是古埃及文明的象征,排除C项;阿拉伯数字是阿拉伯人对世界文化的独特贡献。阿拉伯人改造了古印度人从0到9的计数法,形成了我们现在常用的阿拉伯数字……,与古代中国的文明成果不符,排除D项。故选B项。

14.答案:(1)陵墓;最高统治者;苏美尔人;两河

(2)文明:古印度文明;制度:种姓制度;特点:等级森严、世代相袭、贵贱分明等。

(3)看法:是人类文化的最早发源地,也是世界文学的滥觞;亚非文明历史悠久;古代亚非地区创造了灿烂的文明;对世界文明产生了深远的影响等。

解析:(1)内容:根据图片内容结合所学知识可知,图一是古代埃及法老的①陵墓,金字塔,也是古代埃及文明的重要成果,古代埃及的法老作为全国的②最高统治者,集军、政、财、神等大权于一身。图二所示为楔形文字,它是由③苏美尔人发明的,其所代表的文明位于④两河流域。

(2)文明、制度:根据材料“婆罗门可以确信不疑地享有首陀罗的财产,因为他没有任何财产,其主人可以占有他的财产”结合所学知识可知,雅利安人进入印度后,建立了严格的社会等级制度,即种姓制度,在这一制度中,第一等级是婆罗门,掌管祭祀,因此材料二中的内容体现了古印度文明的种姓制度;

特点:根据材料“婆罗门可以确信不疑地享有首陀罗的财产,因为他没有任何财产,其主人可以占有他的财产”结合所学知识可知,种姓制度下的各等级世代相袭,不同阶级之间具有森严的等级差别,各等级之间贵贱分明,低等级的人不得从事高等级人的职业,并且不同等级的人不得通婚。

(3)看法:根据材料“文明没有高下、优劣之分,只有特色、地域之别”结合所学知识可知,古代亚非文明主要包括古埃及、古巴比伦、古代印度和古代中国等国家,这些地方是人类文化的最早发源地,也是世界文学的滥觞;古代亚非地区的人民创造了灿烂的文明,这些文明对世界文明产生了深远的影响,是历史悠久的文明代表等。

15.答案:(1)目的:为了在全国发扬正义与公道。目的(实质):维护奴隶主的利益。

(2)前三个种姓:婆罗门、刹帝利、吠舍。第四种姓:首陀罗。

评价:印度的种姓制度实质上是一种阶级制度,但是,由于鲜明的阶级关系被掩盖在等级的划分之中,因此它容易模糊阶级界限,在劳动人民之间制造隔阂和对立,不利于他们团结对敌;此外,种姓制度实行职业世袭,把生产限制在一个狭小的范围内,从而阻碍了社会经济的发展。

1.“源于印度教,它以神的名义把人按照严格的等级加以区分,等级越高就被认为越纯净,离神越近。”材料中反映的制度是( )

A.采邑制度 B.农奴制度 C.城邦制度 D.种姓制度

2.《婆罗门法典》规定:人分为四个等级,各等级世代相袭,内部通婚。各等级之间贵贱分明。这一规定表明其反映的制度( )

A.注重平等 B.结构复杂 C.内容单一 D.等级森严

3.当他们分割普鲁沙(巨人)时,其口为婆罗门,由其双臂造成罗惹尼耶(刹帝利),其双腿变成吠舍,从其双脚生出首陀罗。这则材料从侧面反映了( )

A.印度的种姓制度 B.埃及至高无上的王权

C.雅典的直接民主 D.古巴比伦的法治传统

4.婆罗门掌管祭祀,刹帝利掌握军事和行政权力,吠舍从事农业、畜牧业、捕鱼业和手工业,低等级的人不得从事高等级的人的职业。这反映了当时的印度( )

A.社会分工相互协作 B.宗教信仰派别众多

C.社会等级贵贱有别 D.风俗习惯仪式繁琐

5.在古印度,医生属于低种姓人从事的职业,他们的社会地位低下,即使发

现了新的治病方法也得不到社会的重视与传播。这表明种姓制度( )

A.阻碍了科技进步 B.加剧了贫富差距

C.抑制了经济发展 D.打压了世俗贵族

6.这一制度是雅利安人创立的,它的存在,既不利于民族团结,又不利于国家统一,会导致社会长期处于停滞、落后的状态。材料评述的是( )

A.罗马奴隶制度 B.封建君主专制制度

C.西欧庄园制度 D.古代印度种姓制度

7.史诗《梨俱吠陀》记载:当他们分割普鲁莎(印度神话中的原始巨人)时,其口为婆罗门,其双臂造成罗惹尼耶(刹帝利),其双腿变成吠舍,其从其双脚生出首陀罗。与这一神话有关的是( )

A.基督教 B.佛教 C.阿拉伯数字 D.种姓制度

8.在日常生活中,我们常常接触到“众生平等”“大慈大悲”“阿弥陀佛”“觉悟”等词语,这些词语与下列哪一宗教有关( )

A.基督教 B.佛教 C.伊斯兰教 D.印度教

9.九年级某学生在学习世界三大宗教时,写下了“乔达摩·悉达多”“众生平等”“忍耐顺从”等课堂笔记。他正在学习的宗教最有可能是( )

A.基督教 B.佛教 C.天主教 D.伊斯兰教

10.下图的犍陀罗佛像( )

犍陀罗佛像是指古印度犍陀罗地区出土的希腊化佛像,经中亚传入中国并东渐朝鲜、日本,为远东佛教艺术提供了最初的佛像模型。

A.见证了古代文明的多元一体 B.反映了欧洲文明的领先地位

C.呈现了佛教传播的完整路径 D.体现了古代多元文明的交流

11.李同学将古代埃及金字塔.古代印度的种姓制度.佛教的创立以及中国的甲

骨文归纳为一个共同的主题,最恰当的是( )

A.古老的艺术形式 B.西方文明的源头

C.古代亚非文明成果 D.世界文明的交流

12.公元前6世纪,古印度列国纷争,社会矛盾错综复杂;随着经济地位上升,刹帝利和吠舍大商人极力主张取消特权阶层在种姓和宗教方面的特权,于是佛教应运而生。这说明佛教( )

A.废除了古印度种姓制度 B.成为印度最重要的宗教

C.顺应了古印度发展需要 D.成功解决印度列国纷争

13.亚非文化在历史的长河中熠熠生辉,在下面古代亚非文明古国中,①②③④所代表的四大文明古国与其文明成果对应正确的是( )

A.古埃及—-种姓制度 B.古印度——佛教

C.古巴比伦—一金字塔 D.中国——阿拉伯数字

14.阅读材料,回答问题。

材料一

(1)材料一图一所示为金字塔,它是古埃及法老的 ,法老作为全国的 ,集军、政、财、神等大权于一身。图二所示为楔形文字,它是由 发明的,其所代表的文明位于 流域。

材料二 婆罗门可以确信不疑地享有首陀罗的财产,因为他没有任何财产,其主人可以占有他的财产……无力支付罚金的刹帝利、吠舍与首陀罗,应以劳动支付,婆罗门则使其逐渐支付。

——《摩奴法典》

(2)材料二反映的是哪个文明的什么制度?结合所学知识,指出其特点。

(3)习近平主席说:“文明没有高下、优劣之分,只有特色、地域之别”,据此谈谈你对古代亚非文明的看法。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在引言部分,汉谟拉比宣扬“君权神授”,颂扬其功绩,说他制定法典是为了在全国发扬正义与公道……法典明确规定:凡拐骗、藏匿他人或宫廷奴隶者处死刑;理发师未经奴隶主许可而剃掉奴隶发式标记,应处砍手之刑……奴隶打自由人的嘴巴或不承认自己的主人,将遭受割耳之刑。

——齐涛主编《世界通史教程》

材料二:由于雅利安人有着强烈的种族优越感,所以他们极力避免与受鄙视的臣民混合,并专门发展起划分四大世袭种姓的制度,前三个种姓是由雅利安人自己享有的职业等级,第四种姓则留给达塞人(当地土著)。达塞人不准参加宗教仪式,也不能拥有征服者所享有的种种社会权利。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一指出汉谟拉比宣传自己制定法典的目的是什么?并结合所学知识,说说他制定法典的真实目的(实质)又是什么?

(2)材料二中“前三个种姓”依次指哪三个?“第四种姓”又是指什么?并对材料二中的这一制度进行评价。

答案以及解析

1.答案:D

解析:种姓制度源于印度教,它将人按严格等级区分,从高到低依次为婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗,还有被排除在外的“贱民”。这种制度以血统论为基础,等级越高被认为越纯净、离神越近,不同等级在社会权利、义务、职业等方面有严格限制,严重影响印度社会发展。采邑制度是中世纪西欧的土地分封制度;农奴制度主要存在于中世纪的欧洲,是封建领主剥削农奴的制度;城邦制度是古代希腊的城市国家政治制度,均与题干描述不符。

2.答案:D

3.答案:A

解析:从材料中可以看出,婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗等四个种姓由普鲁沙不同的身体部位生出,这体现古印度各种姓间的不平等,与古印度的种姓制度相关,故选A项。

4.答案:C

解析:婆罗门、刹帝利、吠舍等不同等级职业固定且有贵贱之分,反映社会等级贵贱有别,C项正确;A项“相互协作”未体现;B项“宗教派别”材料未涉及;D项“风俗习惯”与题干无关,排除ABD。

5.答案:A

解析:在古印度种姓制度下,医生因低种姓身份,其新治病方法得不到重视与传播,这阻碍了医学这一科技领域的进步,A正确。材料未涉及贫富差距、经济发展、世俗贵族相关内容,B、C、D错误。

6.答案:D

解析:根据材料“这一制度是雅利安人创立的,它的存在,既不利于民族团结,又不利于国家统一,会导致社会长期处于停滞、落后的状态”并结合所学可知,雅利安人进入印度后,逐渐建立了严格的社会等级制度,史称“种姓制度”,种姓制度下的各种等级世代相袭,各等级之间贵贱分明,低等级的人不得从事高等级的人的职业,不同等级的人不得通婚,这种森严的等级制度,既不利于民族团结,又不利于国家统一,D项正确;罗马奴隶制度是罗马人创立的,与雅利安人关系不大,排除A项;公元前18世纪,古巴比伦王国第六代国王汉谟拉比在位时,就已经实行君主专制制度了,与材料“这一制度是雅利安人创立的”不符,排除B项;雅利安人来自中亚,侵入印度,与西欧庄园制度无关,排除C项。故选D项。

7.答案:D

解析:根据材料中“婆罗门”“刹帝利”“吠舍”“首陀罗”可知,与这一神话有关的是印度的种姓制度。故选D。

8.答案:B

解析:根据所学知识,公元前6世纪,乔达摩·悉达多创立佛教,佛教宣扬“众生平等”,反对婆罗门的特权地位,劝人们“忍耐服从”为很多统治者接受,大力扶持佛教。故选B。

9.答案:B

解析:依据“乔达摩·悉达多”“众生平等”“忍耐顺从”,由此判断与之有关的宗教是佛教。公元前6世纪古印度的乔达摩·悉达多(释迦牟尼)创立佛教,宣扬“众生平等”反对婆罗门的特权地位。它认为世间万物发展都有因果缘由,人的生老病死都是苦,人必须消灭欲望,刻苦修行。很多国王利用它“忍耐顺从”的说教,大力扶持佛教,B符合题意;基督教创始人是耶稣,排除A;天主教创立者人称圣母玛利亚,排除C;伊斯兰教创立者是穆罕默德,排除D。故选:B。

10.答案:D

解析:依据“犍陀罗佛像是指古印度犍陀罗地区出土的希腊化佛像,经中亚传入中国并东渐朝鲜、日本,为远东佛教艺术提供了最初的佛像模型。”可知,从材料中可以看出古代印度犍陀罗艺术带有明显的古希腊艺术的特征,反映出了古代印度和古希腊文明之间有一定的交流融合,体现了古代多元文明的交流,D符合题意;题干信息未体现古代文明的多元一体,排除A;题干信息无法体现欧洲文明的领先地位,排除B;佛教的“向外传播”路径是古印度→中国→朝鲜、日本、越南。题干信息无法体现佛教传播的完整路径,排除C。

故选:D。

11.答案:C

解析:古代埃及金字塔属于非洲文明成果,古代印度的种姓制度、佛教创立以及中国甲骨文属于亚洲文明成果,它们都是古代亚非文明的典型代表。A选项,这些内容并非都属于艺术形式;B选项,它们不属于西方文明源头;D选项,材料未体现世界文明的交流。所以选C。

12.答案:C

解析:虽然佛教倡导众生平等,但在当时的社会环境下,并没有完全实现众生平等的理念,A排除;

材料中主要强调的是佛教的产生是由于社会矛盾和经济地位变化等原因,并非着重体现其与政治的高度融合,B排除;

公元前6世纪,古印度列国纷争,社会矛盾复杂,刹帝利和吠舍经济地位上升并主张取消特权阶层在种姓和宗教方面的特权,此时佛教应运而生。这正说明了佛教的产生是适应了当时古印度社会发展的需求,C正确;材料中并未提及佛教成为印度国教这一内容,D排除。故选:C。

13.答案:B

解析:结合所学知识可知,公元前6世纪,古印度的乔达摩悉达多(释迦牟尼)创立佛教,宣扬“众生平等”,反对婆罗门的特权地位,B项正确;金字塔是古埃及文明的象征,种姓制度与古代印度相关,排除A项;古巴比伦文明有《汉谟拉比法典》、楔形文字,金字塔是古埃及文明的象征,排除C项;阿拉伯数字是阿拉伯人对世界文化的独特贡献。阿拉伯人改造了古印度人从0到9的计数法,形成了我们现在常用的阿拉伯数字……,与古代中国的文明成果不符,排除D项。故选B项。

14.答案:(1)陵墓;最高统治者;苏美尔人;两河

(2)文明:古印度文明;制度:种姓制度;特点:等级森严、世代相袭、贵贱分明等。

(3)看法:是人类文化的最早发源地,也是世界文学的滥觞;亚非文明历史悠久;古代亚非地区创造了灿烂的文明;对世界文明产生了深远的影响等。

解析:(1)内容:根据图片内容结合所学知识可知,图一是古代埃及法老的①陵墓,金字塔,也是古代埃及文明的重要成果,古代埃及的法老作为全国的②最高统治者,集军、政、财、神等大权于一身。图二所示为楔形文字,它是由③苏美尔人发明的,其所代表的文明位于④两河流域。

(2)文明、制度:根据材料“婆罗门可以确信不疑地享有首陀罗的财产,因为他没有任何财产,其主人可以占有他的财产”结合所学知识可知,雅利安人进入印度后,建立了严格的社会等级制度,即种姓制度,在这一制度中,第一等级是婆罗门,掌管祭祀,因此材料二中的内容体现了古印度文明的种姓制度;

特点:根据材料“婆罗门可以确信不疑地享有首陀罗的财产,因为他没有任何财产,其主人可以占有他的财产”结合所学知识可知,种姓制度下的各等级世代相袭,不同阶级之间具有森严的等级差别,各等级之间贵贱分明,低等级的人不得从事高等级人的职业,并且不同等级的人不得通婚。

(3)看法:根据材料“文明没有高下、优劣之分,只有特色、地域之别”结合所学知识可知,古代亚非文明主要包括古埃及、古巴比伦、古代印度和古代中国等国家,这些地方是人类文化的最早发源地,也是世界文学的滥觞;古代亚非地区的人民创造了灿烂的文明,这些文明对世界文明产生了深远的影响,是历史悠久的文明代表等。

15.答案:(1)目的:为了在全国发扬正义与公道。目的(实质):维护奴隶主的利益。

(2)前三个种姓:婆罗门、刹帝利、吠舍。第四种姓:首陀罗。

评价:印度的种姓制度实质上是一种阶级制度,但是,由于鲜明的阶级关系被掩盖在等级的划分之中,因此它容易模糊阶级界限,在劳动人民之间制造隔阂和对立,不利于他们团结对敌;此外,种姓制度实行职业世袭,把生产限制在一个狭小的范围内,从而阻碍了社会经济的发展。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》