岳麓版九年级历史下册 课件:第一单元第2课苏联的社会主义建设 (共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版九年级历史下册 课件:第一单元第2课苏联的社会主义建设 (共28张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 595.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-07-03 17:38:47 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。第2课:

苏联的社会主义

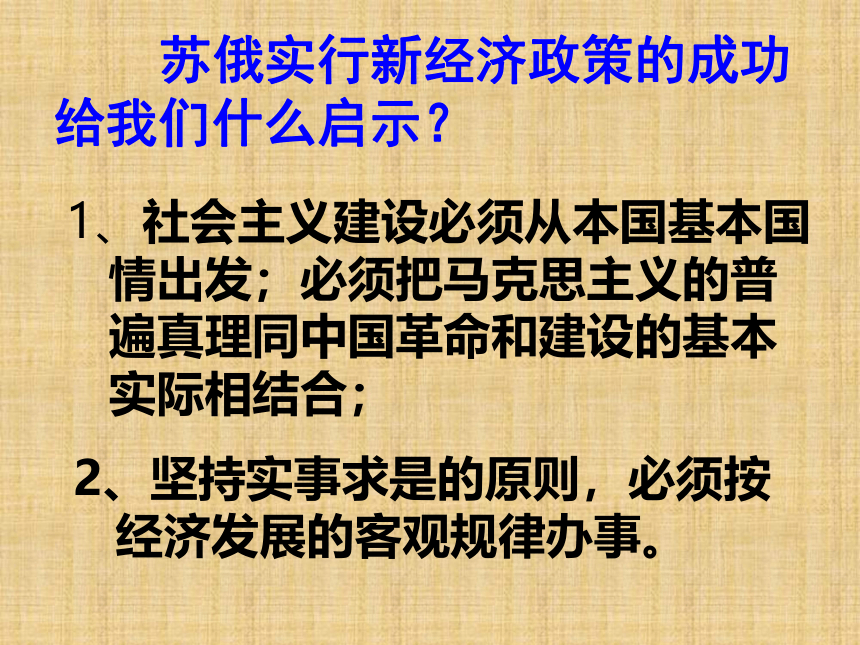

建设 新经济政策:一、列宁对社会主义建设道路的探索1921年内 容:农业时 间:两点(危害)背 景:工业商业分配 苏俄实行新经济政策的成功给我们什么启示?1、社会主义建设必须从本国基本国

情出发;必须把马克思主义的普

遍真理同中国革命和建设的基本

实际相结合;

2、坚持实事求是的原则,必须按

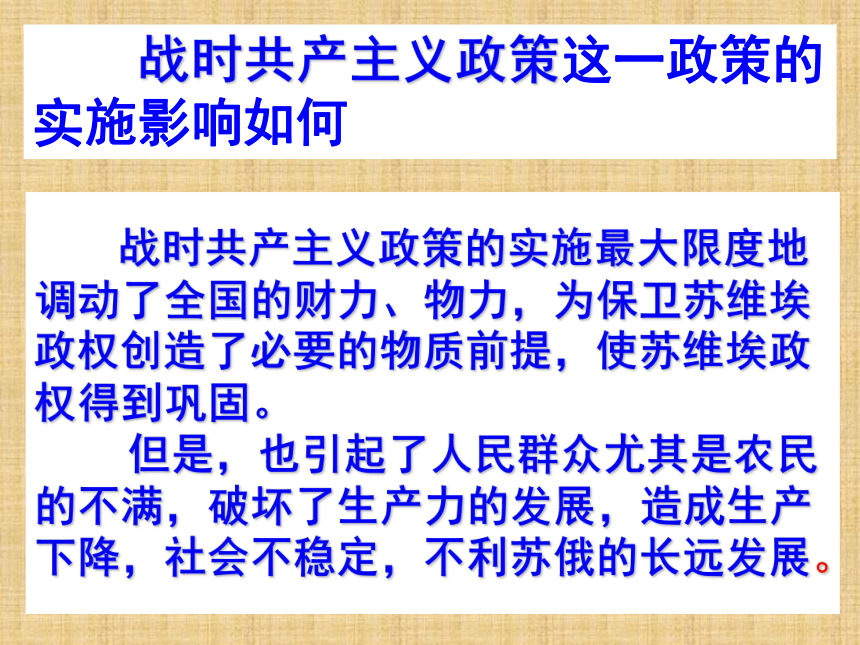

经济发展的客观规律办事。 战时共产主义政策这一政策的实施影响如何 战时共产主义政策的实施最大限度地调动了全国的财力、物力,为保卫苏维埃政权创造了必要的物质前提,使苏维埃政权得到巩固。

但是,也引起了人民群众尤其是农民的不满,破坏了生产力的发展,造成生产下降,社会不稳定,不利苏俄的长远发展。“战时共产主义”政策的危害 农民不堪忍受越来越严重的无偿征购,有意减产,以抗拒粮食征集。导致俄国1920年的粮食产量只有1913年的一半,1921年的播种面积比1920年减少了690万公顷。农民中反苏维埃的情绪日益严重。

农产品和原料短缺,导致多数工厂停产,1920年的工业产值只有战前的13%,煤和钢铁产量只有1917年的28%和4%。工人大量失业,开始罢工游行。

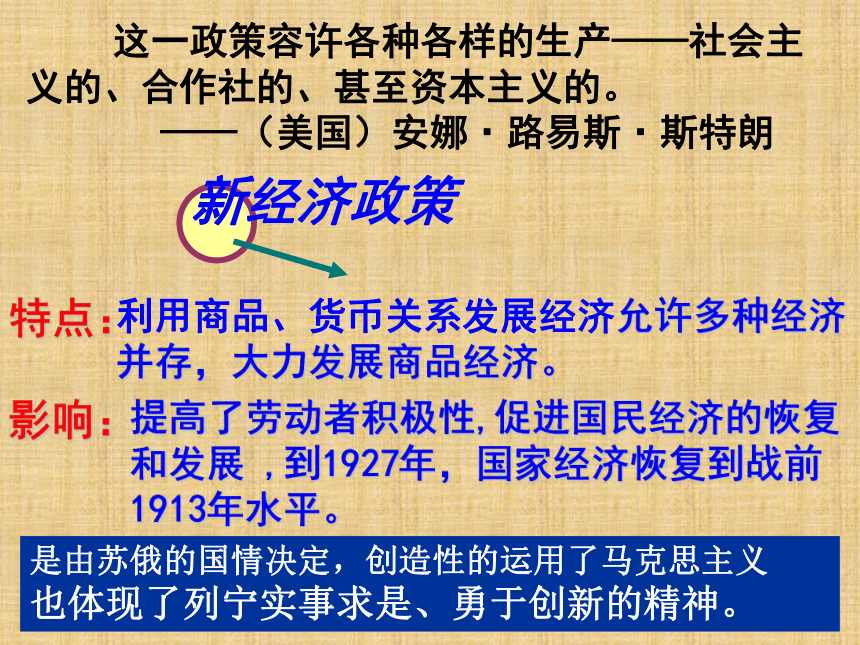

1921年的俄国,工厂处于怠工状态,交通运输几乎停顿,流亡海外的沙皇势力随时伺机反扑。而更为让布尔什维克不安的是,经济危机正演变成大规模的农民暴动和工人骚乱,甚至有军人听说,自己的家人因为强拿粮食,而被迫忍饥挨饿时,也高喊着“要苏维埃,不要布尔什维克”的口号。 “战时共产主义”政策的危害新经济政策特点:利用商品、货币关系发展经济允许多种经济并存,大力发展商品经济。影响:提高了劳动者积极性,促进国民经济的恢复和发展 ,到1927年,国家经济恢复到战前1913年水平。是由苏俄的国情决定,创造性的运用了马克思主义

也体现了列宁实事求是、勇于创新的精神。 这一政策容许各种各样的生产——社会主义的、合作社的、甚至资本主义的。

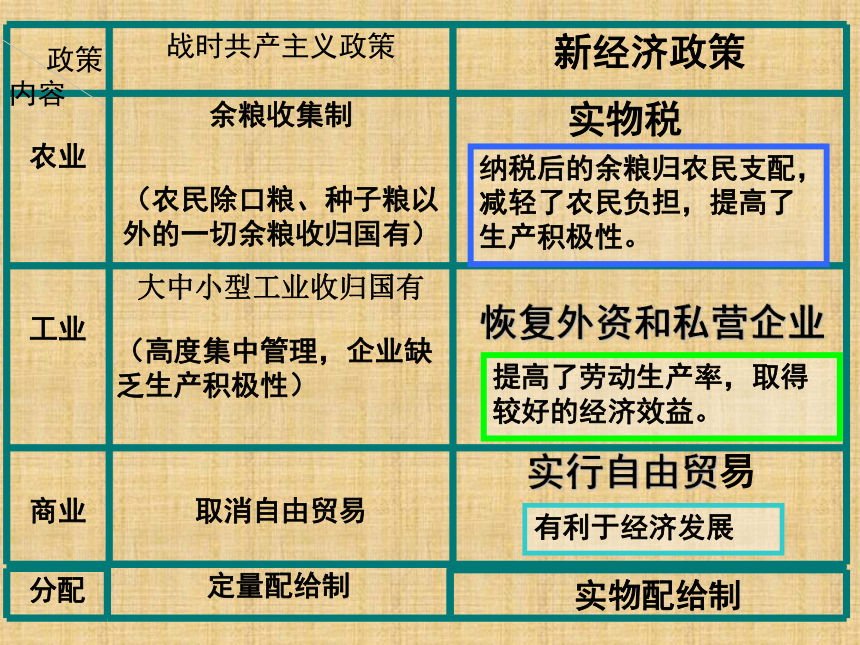

——(美国)安娜·路易斯·斯特朗内容政策(农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收归国有)(高度集中管理,企业缺乏生产积极性)实物税恢复外资和私营企业实行自由贸易纳税后的余粮归农民支配,减轻了农民负担,提高了生产积极性。提高了劳动生产率,取得较好的经济效益。有利于经济发展实物配给制 通过对比,我们发现“战时共产主义政策”和“新经济政策”有什么不同? “战时共产主义政策”是在苏俄物资短缺的情况下实行的,在特定的条件下,该政策对巩固苏维埃政权起了巨大作用,但长期实行不利于苏俄的长远发展。 既然这样,为什么苏俄刚建立的时候不实行 “新经济政策”呢?“战时共产主义政策”是强制性经济统治;

“新经济政策”是利用市场和商品货币关系。参加瞻仰的群众二、社会主义工业化和农业集体化列宁逝世(1870——1924) 1924年,列宁逝世以后,以斯大林为首的联共(布)领导人民为苏联的社会主义工业化进行而努力奋斗。1928年开始,苏联开始在全国实行五年计划经济建设。 两个五年计划完成之后,苏联由农业国变成工业国,工业总产值超过德、英、法,跃居欧洲第一位,世界第二位。工业生产占世界工业生产的比重,由沙皇时代的2.6%上升到1937年的13.7%。经济

﹙1﹚社会主义工业化苏联为什么要优先发展重工业? 苏联处在资本主义的包围之中,帝国主义发动反苏战争的危险依然存在。为了在苏联建成社会主义,为了避免落后挨打,斯大林认为必须完成国民经济的现代化改造,必须建立独立完整的社会主义经济体系,即把苏联建设成一个不仅能生产一般消费品,而且能生产各种机器和设备的国家。 苏联的工业化与英国的工业化相比,有哪些显著的不同点? 18世纪中到19世纪中轻工业

(棉纺织)资本

主义自由

竞争殖民掠夺

举借外债1928到1937年重工业社会

主义高度集中的计划建设运用行政手段高积累多投资 苏联的工业化和资本主义国家的工业化不同道路的原因? 1、社会制度不同;

2、苏联的工业化是人类历史上最史无前例的事业,没有成功的经验可供借鉴,是建设社会主义新社会的第一次试验;

3、起步的经济基础不同,苏联的工业化是在十分艰苦的历史条件下进行的,外部受到帝国主义的威胁和包围,而国内原有的经济文化和技术基础十分落后,资金十分短缺。 到1937年,全国基本完成工业集体化,参加集体农庄的农户,占全国农户的93%,耕地面积达99%,从而使社会主义成份在苏联的整个国民经济中占有绝对优势。

﹙2﹚农业集体化三、高度集中的经济政治体制

1936年苏联通过新宪法,宣布苏联是“工农社会主义国家”,标志着苏联高度集中的政治经济体制即“斯大林模式”的形成。 斯大林模式的特点经济:国家用指令性计划管理一切经济活动;限制商品货币关系,否认市场的作用;用剥夺农民和限制居民提高生活水平的做法,实现高积累、多投资,片面发展重工业。政治:权力高度集中,忽视民主法治建设,各级领导实际上由上级指派,基本不受群众监督;权力越来越集中在少数人手中。 斯大林模式产生的背景和作用以及由此产生的弊端是什么?思考【背景】斯大林模式是在苏联外有帝国主义包围,国内经济、文化相对落后的的情况下形成的。 【作用】它在一定历史阶段里发挥过积极作用,但这一模式有具有严重的弊端,从长远上看,它严重阻碍了苏联的进一步发展。【弊端】1、优先发展重工业,使农业和轻工业长期处于落后状态;2、在计划经济体制下,片面强调产值和产量,造成了产

品品种少、质量差;3、国家从农民手中拿走的东西太多,严重地损害了广大

农民的利益,农民没有积极性,农业产量长期停滞;4、发展粗放,效益低下,大量消耗和浪费了资源。5、造成盲目的个人专断和崇拜,打乱了党内民主和法制

建设的进程。探究 在探索建设社会主义的过程中,中国应该从苏联“斯大林模式”的弊端中吸取怎样的教训呢? 探究【教训】1、优先发展重工业,使农业和轻工业长期处于落后状态;2、在计划经济体制下,片面强调产值和产量,造成了产

品品种少、质量差;3、国家从农民手中拿走的东西太多,严重地损害了广大

农民的利益,农民没有积极性,农业产量长期停滞;4、发展粗放,效益低下,大量消耗和浪费了资源。1、在经济发展过程中,重工业、轻工业、农业等各行业

要协调发展;2、以经济建设为中心,发挥市场作用,满足人民日益增

长的物质文化需要;3、注重农业生产,维护农民利益,提高农民生产积极性;4、提高经济效益,节约资源,实施可持续发展战略。5、造成盲目的个人专断和崇拜,打乱了党内民主和法制

建设的进程。5、政治上要防止个人专断,反对个人崇拜,建立健全的

社会主义民主和法制。总结 20世纪二三十年代苏联社会主义建设具有怎样的特点? 二三十年代苏联社会主义建设总的特点是道路曲折。先后出现过两次重大转折。

第一次发生在列宁时期,即由战时共产主义政策转为新经济政策;

第二次发生在斯大林时期,即放弃新经济政策,实行工业化、农业集体化。两次转折的结果和影响是不同的。 新中国成立后的国家建设和苏联在20世纪二三十年代的社会主义建设有何相同之处?中苏两国在社会主义建设的过程中都优先发展重工业,工农业建设都取得了伟大的成就。 列举苏俄新经济政策的主要内容。知识巩固 想一想,苏联社会主义工业化取得巨大成就的原因有哪些?畅想天地原因:①高度集中的经济政治体制,能把全国的物力、财力和人力集中于工业化建设;②优先发展重工业的方针,全力保障了重工业发展所需的资源、原料和劳动力;③广大劳动者忘我劳动。 有人说,新经济政策与战时共产主义政策相比是历史的倒退。你同意这种观点吗?为什么?问题讨论不同意。新经济政策是列宁对对社会主义建设道路的成功探索。它的实施大大提高了劳动者的生产积极性,促进了国民经济的恢复,巩固了工农联盟,稳定了苏维埃政权。

情出发;必须把马克思主义的普

遍真理同中国革命和建设的基本

实际相结合;

2、坚持实事求是的原则,必须按

经济发展的客观规律办事。 战时共产主义政策这一政策的实施影响如何 战时共产主义政策的实施最大限度地调动了全国的财力、物力,为保卫苏维埃政权创造了必要的物质前提,使苏维埃政权得到巩固。

但是,也引起了人民群众尤其是农民的不满,破坏了生产力的发展,造成生产下降,社会不稳定,不利苏俄的长远发展。“战时共产主义”政策的危害 农民不堪忍受越来越严重的无偿征购,有意减产,以抗拒粮食征集。导致俄国1920年的粮食产量只有1913年的一半,1921年的播种面积比1920年减少了690万公顷。农民中反苏维埃的情绪日益严重。

农产品和原料短缺,导致多数工厂停产,1920年的工业产值只有战前的13%,煤和钢铁产量只有1917年的28%和4%。工人大量失业,开始罢工游行。

1921年的俄国,工厂处于怠工状态,交通运输几乎停顿,流亡海外的沙皇势力随时伺机反扑。而更为让布尔什维克不安的是,经济危机正演变成大规模的农民暴动和工人骚乱,甚至有军人听说,自己的家人因为强拿粮食,而被迫忍饥挨饿时,也高喊着“要苏维埃,不要布尔什维克”的口号。 “战时共产主义”政策的危害新经济政策特点:利用商品、货币关系发展经济允许多种经济并存,大力发展商品经济。影响:提高了劳动者积极性,促进国民经济的恢复和发展 ,到1927年,国家经济恢复到战前1913年水平。是由苏俄的国情决定,创造性的运用了马克思主义

也体现了列宁实事求是、勇于创新的精神。 这一政策容许各种各样的生产——社会主义的、合作社的、甚至资本主义的。

——(美国)安娜·路易斯·斯特朗内容政策(农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收归国有)(高度集中管理,企业缺乏生产积极性)实物税恢复外资和私营企业实行自由贸易纳税后的余粮归农民支配,减轻了农民负担,提高了生产积极性。提高了劳动生产率,取得较好的经济效益。有利于经济发展实物配给制 通过对比,我们发现“战时共产主义政策”和“新经济政策”有什么不同? “战时共产主义政策”是在苏俄物资短缺的情况下实行的,在特定的条件下,该政策对巩固苏维埃政权起了巨大作用,但长期实行不利于苏俄的长远发展。 既然这样,为什么苏俄刚建立的时候不实行 “新经济政策”呢?“战时共产主义政策”是强制性经济统治;

“新经济政策”是利用市场和商品货币关系。参加瞻仰的群众二、社会主义工业化和农业集体化列宁逝世(1870——1924) 1924年,列宁逝世以后,以斯大林为首的联共(布)领导人民为苏联的社会主义工业化进行而努力奋斗。1928年开始,苏联开始在全国实行五年计划经济建设。 两个五年计划完成之后,苏联由农业国变成工业国,工业总产值超过德、英、法,跃居欧洲第一位,世界第二位。工业生产占世界工业生产的比重,由沙皇时代的2.6%上升到1937年的13.7%。经济

﹙1﹚社会主义工业化苏联为什么要优先发展重工业? 苏联处在资本主义的包围之中,帝国主义发动反苏战争的危险依然存在。为了在苏联建成社会主义,为了避免落后挨打,斯大林认为必须完成国民经济的现代化改造,必须建立独立完整的社会主义经济体系,即把苏联建设成一个不仅能生产一般消费品,而且能生产各种机器和设备的国家。 苏联的工业化与英国的工业化相比,有哪些显著的不同点? 18世纪中到19世纪中轻工业

(棉纺织)资本

主义自由

竞争殖民掠夺

举借外债1928到1937年重工业社会

主义高度集中的计划建设运用行政手段高积累多投资 苏联的工业化和资本主义国家的工业化不同道路的原因? 1、社会制度不同;

2、苏联的工业化是人类历史上最史无前例的事业,没有成功的经验可供借鉴,是建设社会主义新社会的第一次试验;

3、起步的经济基础不同,苏联的工业化是在十分艰苦的历史条件下进行的,外部受到帝国主义的威胁和包围,而国内原有的经济文化和技术基础十分落后,资金十分短缺。 到1937年,全国基本完成工业集体化,参加集体农庄的农户,占全国农户的93%,耕地面积达99%,从而使社会主义成份在苏联的整个国民经济中占有绝对优势。

﹙2﹚农业集体化三、高度集中的经济政治体制

1936年苏联通过新宪法,宣布苏联是“工农社会主义国家”,标志着苏联高度集中的政治经济体制即“斯大林模式”的形成。 斯大林模式的特点经济:国家用指令性计划管理一切经济活动;限制商品货币关系,否认市场的作用;用剥夺农民和限制居民提高生活水平的做法,实现高积累、多投资,片面发展重工业。政治:权力高度集中,忽视民主法治建设,各级领导实际上由上级指派,基本不受群众监督;权力越来越集中在少数人手中。 斯大林模式产生的背景和作用以及由此产生的弊端是什么?思考【背景】斯大林模式是在苏联外有帝国主义包围,国内经济、文化相对落后的的情况下形成的。 【作用】它在一定历史阶段里发挥过积极作用,但这一模式有具有严重的弊端,从长远上看,它严重阻碍了苏联的进一步发展。【弊端】1、优先发展重工业,使农业和轻工业长期处于落后状态;2、在计划经济体制下,片面强调产值和产量,造成了产

品品种少、质量差;3、国家从农民手中拿走的东西太多,严重地损害了广大

农民的利益,农民没有积极性,农业产量长期停滞;4、发展粗放,效益低下,大量消耗和浪费了资源。5、造成盲目的个人专断和崇拜,打乱了党内民主和法制

建设的进程。探究 在探索建设社会主义的过程中,中国应该从苏联“斯大林模式”的弊端中吸取怎样的教训呢? 探究【教训】1、优先发展重工业,使农业和轻工业长期处于落后状态;2、在计划经济体制下,片面强调产值和产量,造成了产

品品种少、质量差;3、国家从农民手中拿走的东西太多,严重地损害了广大

农民的利益,农民没有积极性,农业产量长期停滞;4、发展粗放,效益低下,大量消耗和浪费了资源。1、在经济发展过程中,重工业、轻工业、农业等各行业

要协调发展;2、以经济建设为中心,发挥市场作用,满足人民日益增

长的物质文化需要;3、注重农业生产,维护农民利益,提高农民生产积极性;4、提高经济效益,节约资源,实施可持续发展战略。5、造成盲目的个人专断和崇拜,打乱了党内民主和法制

建设的进程。5、政治上要防止个人专断,反对个人崇拜,建立健全的

社会主义民主和法制。总结 20世纪二三十年代苏联社会主义建设具有怎样的特点? 二三十年代苏联社会主义建设总的特点是道路曲折。先后出现过两次重大转折。

第一次发生在列宁时期,即由战时共产主义政策转为新经济政策;

第二次发生在斯大林时期,即放弃新经济政策,实行工业化、农业集体化。两次转折的结果和影响是不同的。 新中国成立后的国家建设和苏联在20世纪二三十年代的社会主义建设有何相同之处?中苏两国在社会主义建设的过程中都优先发展重工业,工农业建设都取得了伟大的成就。 列举苏俄新经济政策的主要内容。知识巩固 想一想,苏联社会主义工业化取得巨大成就的原因有哪些?畅想天地原因:①高度集中的经济政治体制,能把全国的物力、财力和人力集中于工业化建设;②优先发展重工业的方针,全力保障了重工业发展所需的资源、原料和劳动力;③广大劳动者忘我劳动。 有人说,新经济政策与战时共产主义政策相比是历史的倒退。你同意这种观点吗?为什么?问题讨论不同意。新经济政策是列宁对对社会主义建设道路的成功探索。它的实施大大提高了劳动者的生产积极性,促进了国民经济的恢复,巩固了工农联盟,稳定了苏维埃政权。

同课章节目录

- 第1单元 苏联社会主义道路的探索

- 第1课 俄国十月革命

- 第2课 苏联的社会主义建设

- 第2单元 凡尔赛—华盛顿体系下的东西方世界..

- 第3课 凡尔赛—华盛顿体系的建立

- 第4课 资本主义世界经济危机和罗斯福新政

- 第5课 德、意、日的法西斯化

- 第3单元 第二次世界大战

- 第6课 大战的爆发与扩大

- 第7课 世界反法西斯战争的转折和胜利

- 第8课 “人类能否有效避免世界大战的爆发”

- 第4单元 主要资本主义国家的发展变化

- 第9课 第二次世界大战后的美国经济

- 第10课 欧洲联盟

- 第11课 日本成为世界经济强国

- 第5单元 社会主义国家的改革与演变

- 第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革

- 第13课 东欧剧变和苏联解体

- 第6单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 第14课 亚洲国家的独立和振兴

- 第15课 非洲独立运动和拉美国家维护国家权

- 第16课 中东地区的矛盾和冲突

- 第7单元 战后世界格局的演变

- 第17课 美苏“冷战”

- 第18课 世界政治格局的多极化趋势

- 第19课 世界经济的全球化趋势

- 第8单元 科学技术和文化

- 第20课 第三次科技革命

- 第21课 现代文学、艺术和体育

- 第22课 历史学习经验交流