2025年秋新教材八上《地理》第二章必背知识(背诵版+默写版)

文档属性

| 名称 | 2025年秋新教材八上《地理》第二章必背知识(背诵版+默写版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 449.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 07:54:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025年秋新教材八上《地理》必背知识(背诵版)

班级 姓名

第二章 中国的自然环境

第一节 地形

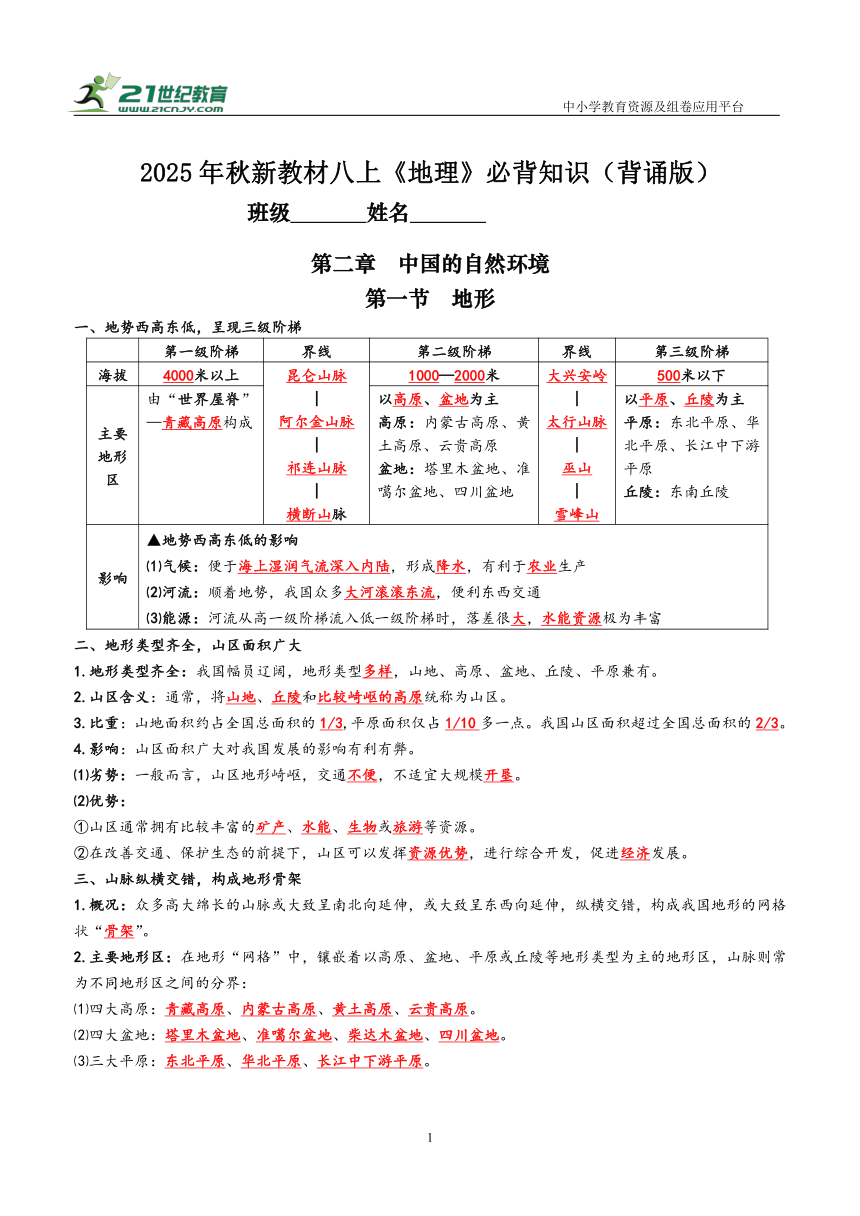

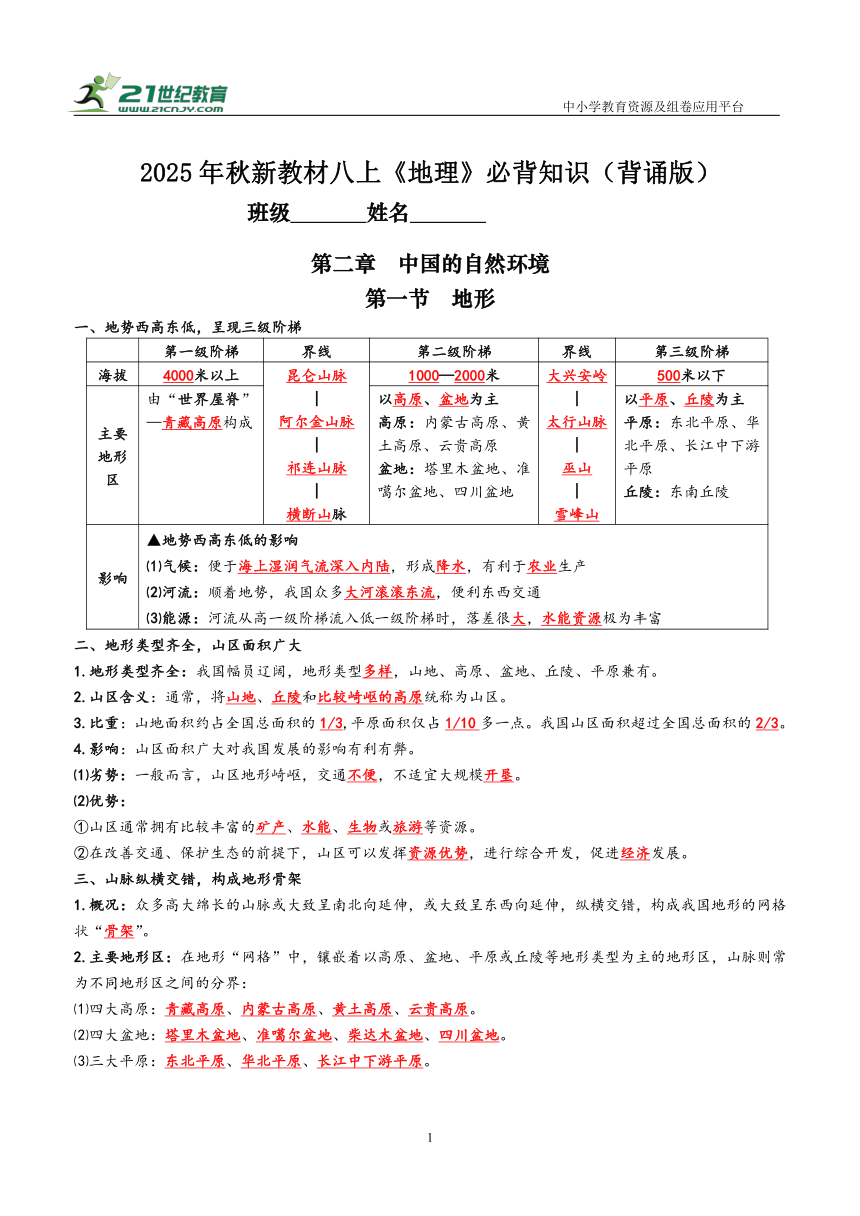

一、地势西高东低,呈现三级阶梯

第一级阶梯 界线 第二级阶梯 界线 第三级阶梯

海拔 4000米以上 昆仑山脉 | 阿尔金山脉 | 祁连山脉 | 横断山脉 1000—2000米 大兴安岭 | 太行山脉 | 巫山 | 雪峰山 500米以下

主要地形区 由“世界屋脊”—青藏高原构成 以高原、盆地为主 高原:内蒙古高原、黄土高原、云贵高原 盆地:塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地 以平原、丘陵为主 平原:东北平原、华北平原、长江中下游平原 丘陵:东南丘陵

影响 ▲地势西高东低的影响 ⑴气候:便于海上湿润气流深入内陆,形成降水,有利于农业生产 ⑵河流:顺着地势,我国众多大河滚滚东流,便利东西交通 ⑶能源:河流从高一级阶梯流入低一级阶梯时,落差很大,水能资源极为丰富

二、地形类型齐全,山区面积广大

1.地形类型齐全:我国幅员辽阔,地形类型多样,山地、高原、盆地、丘陵、平原兼有。

2.山区含义:通常,将山地、丘陵和比较崎岖的高原统称为山区。

3.比重:山地面积约占全国总面积的1/3,平原面积仅占1/10多一点。我国山区面积超过全国总面积的2/3。

4.影响:山区面积广大对我国发展的影响有利有弊。

⑴劣势:一般而言,山区地形崎岖,交通不便,不适宜大规模开垦。

⑵优势:

①山区通常拥有比较丰富的矿产、水能、生物或旅游等资源。

②在改善交通、保护生态的前提下,山区可以发挥资源优势,进行综合开发,促进经济发展。

三、山脉纵横交错,构成地形骨架

1.概况:众多高大绵长的山脉或大致呈南北向延伸,或大致呈东西向延伸,纵横交错,构成我国地形的网格状“骨架”。

2.主要地形区:在地形“网格”中,镶嵌着以高原、盆地、平原或丘陵等地形类型为主的地形区,山脉则常为不同地形区之间的分界:

⑴四大高原:青藏高原、内蒙古高原、黄土高原、云贵高原。

⑵四大盆地:塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地、四川盆地。

⑶三大平原:东北平原、华北平原、长江中下游平原。

第二节 气候

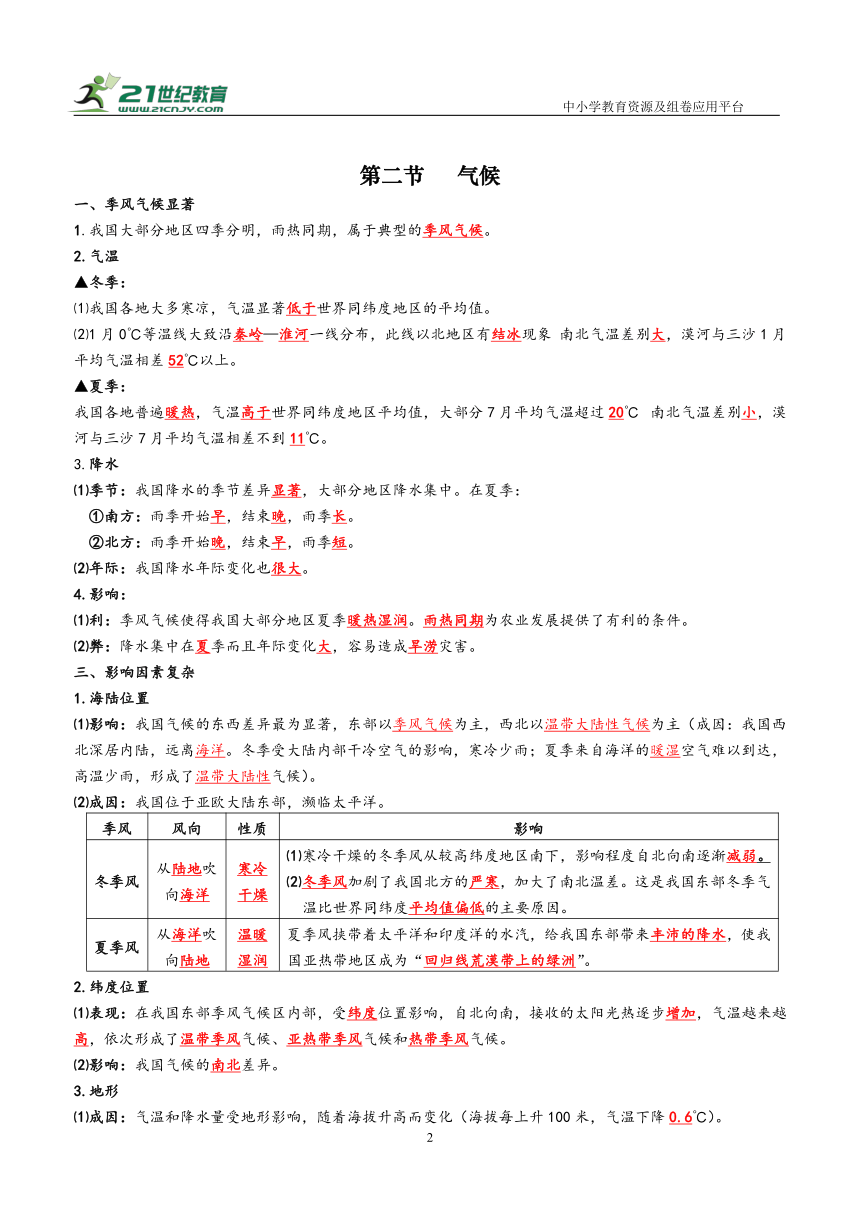

一、季风气候显著

1.我国大部分地区四季分明,雨热同期,属于典型的季风气候。

2.气温

▲冬季:

⑴我国各地大多寒凉,气温显著低于世界同纬度地区的平均值。

⑵1月0℃等温线大致沿秦岭—淮河一线分布,此线以北地区有结冰现象 南北气温差别大,漠河与三沙1月平均气温相差52℃以上。

▲夏季:

我国各地普遍暖热,气温高于世界同纬度地区平均值,大部分7月平均气温超过20℃ 南北气温差别小,漠河与三沙7月平均气温相差不到11℃。

3.降水

⑴季节:我国降水的季节差异显著,大部分地区降水集中。在夏季:

①南方:雨季开始早,结束晚,雨季长。

②北方:雨季开始晚,结束早,雨季短。

⑵年际:我国降水年际变化也很大。

4.影响:

⑴利:季风气候使得我国大部分地区夏季暖热湿润。雨热同期为农业发展提供了有利的条件。

⑵弊:降水集中在夏季而且年际变化大,容易造成旱涝灾害。

三、影响因素复杂

1.海陆位置

⑴影响:我国气候的东西差异最为显著,东部以季风气候为主,西北以温带大陆性气候为主(成因:我国西北深居内陆,远离海洋。冬季受大陆内部干冷空气的影响,寒冷少雨;夏季来自海洋的暖湿空气难以到达,高温少雨,形成了温带大陆性气候)。

⑵成因:我国位于亚欧大陆东部,濒临太平洋。

季风 风向 性质 影响

冬季风 从陆地吹向海洋 寒冷干燥 ⑴寒冷干燥的冬季风从较高纬度地区南下,影响程度自北向南逐渐减弱。 ⑵冬季风加剧了我国北方的严寒,加大了南北温差。这是我国东部冬季气温比世界同纬度平均值偏低的主要原因。

夏季风 从海洋吹向陆地 温暖湿润 夏季风挟带着太平洋和印度洋的水汽,给我国东部带来丰沛的降水,使我国亚热带地区成为“回归线荒漠带上的绿洲”。

2.纬度位置

⑴表现:在我国东部季风气候区内部,受纬度位置影响,自北向南,接收的太阳光热逐步增加,气温越来越高,依次形成了温带季风气候、亚热带季风气候和热带季风气候。

⑵影响:我国气候的南北差异。

3.地形

⑴成因:气温和降水量受地形影响,随着海拔升高而变化(海拔每上升100米,气温下降0.6℃)。

⑵表现:我国山地的气候和植被呈现明显的垂直差异。

⑶举例:我国青藏高原和高海拔山地,冬寒漫长,夏凉短促,形成了高原山地气候。

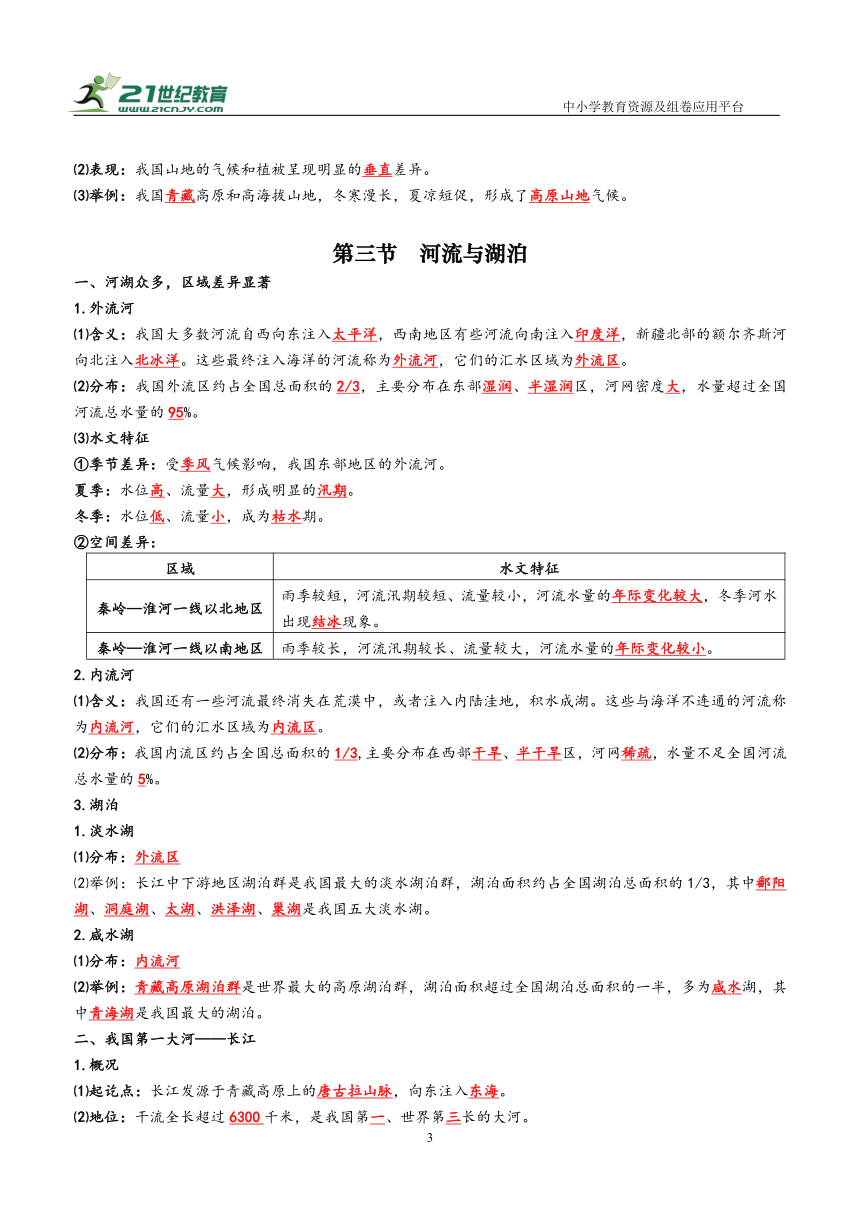

第三节 河流与湖泊

一、河湖众多,区域差异显著

1.外流河

⑴含义:我国大多数河流自西向东注入太平洋,西南地区有些河流向南注入印度洋,新疆北部的额尔齐斯河向北注入北冰洋。这些最终注入海洋的河流称为外流河,它们的汇水区域为外流区。

⑵分布:我国外流区约占全国总面积的2/3,主要分布在东部湿润、半湿润区,河网密度大,水量超过全国河流总水量的95%。

⑶水文特征

①季节差异:受季风气候影响,我国东部地区的外流河。

夏季:水位高、流量大,形成明显的汛期。

冬季:水位低、流量小,成为枯水期。

②空间差异:

区域 水文特征

秦岭—淮河一线以北地区 雨季较短,河流汛期较短、流量较小,河流水量的年际变化较大,冬季河水出现结冰现象。

秦岭—淮河一线以南地区 雨季较长,河流汛期较长、流量较大,河流水量的年际变化较小。

2.内流河

⑴含义:我国还有一些河流最终消失在荒漠中,或者注入内陆洼地,积水成湖。这些与海洋不连通的河流称为内流河,它们的汇水区域为内流区。

⑵分布:我国内流区约占全国总面积的1/3,主要分布在西部干旱、半干旱区,河网稀疏,水量不足全国河流总水量的5%。

3.湖泊

1.淡水湖

⑴分布:外流区

⑵举例:长江中下游地区湖泊群是我国最大的淡水湖泊群,湖泊面积约占全国湖泊总面积的1/3,其中鄱阳湖、洞庭湖、太湖、洪泽湖、巢湖是我国五大淡水湖。

2.咸水湖

⑴分布:内流河

⑵举例:青藏高原湖泊群是世界最大的高原湖泊群,湖泊面积超过全国湖泊总面积的一半,多为咸水湖,其中青海湖是我国最大的湖泊。

二、我国第一大河——长江

1.概况

⑴起讫点:长江发源于青藏高原上的唐古拉山脉,向东注入东海。

⑵地位:干流全长超过6300千米,是我国第一、世界第三长的大河。

⑶分界线:上游:源头—湖北宜昌;中游:湖北宜昌—江西湖口;下游:江西湖口—入海口。

2.流域面积:长江是我国流域面积最大的河流,两岸支流众多,流域面积约180万平方千米,接近我国陆地面积的1/5。

3.水量

⑴地位:长江是我国水量最大的河流。

⑵表现:长江流域大部分地区年降水量超过800毫米,平均年径流量近1万亿立方米,占全国河川径流总量的1/3以上。

4.水能

⑴地位:长江是我国水能最丰富的河流。

⑵表现:长江穿越我国地势三级阶梯,上中游干支流的许多河段水位落差很大,蕴藏着丰富的水能资源,约

占全国水能蕴藏总量的2/5。

⑶利用:我国在这些水位落差大的河段进行水能梯级开发,修建了一系列大型水电站,建成世界最大的“清洁能源走廊”。

6.水运

⑴地位:长江连续多年成为全球最繁忙、运量最大的“黄金水道”。

⑵成因:长江干流及主要支流江阔水深,汛期较长,大多数河段可全年通航,形成纵横广阔的水运网。

7.问题及治理

⑴问题:长江中下游沿岸的平原地区汛期常受洪水威胁。

⑵治理:

①中上游:修建的一系列水电站和水利枢纽,具有很强的洪水调蓄功能。

②中下游:在平原地区建设的沿江堤防和河道综合治理工程,有效地提高了长江中下游地区的防洪能力。

8.发展

⑴优势:长江干支流的清洁能源、航运能力及沿岸地区工农业生产等方面的优势,为流域发展奠定了基础。

⑵方针:为了实现长江流域的可持续发展,应坚持“生态优先,绿色发展,共抓大保护,不搞大开发”。

三、我国第二长河——黄河

1.概况

⑴起讫点:黄河发源于青藏高原上的巴颜喀拉山脉,干流像一个巨大的“几”字,曲折东流,注入渤海。

⑵地位:全长超过5400千米,是我国第二、世界第六长的大河。黄河塑造了宁夏平原、河套平原,是华北平原的主要塑造者之一。黄河流域是中华文明的重要发祥地。

⑶分界线:上游:源头—内蒙古河口;中游:内蒙古河口—河南桃花峪;下游:河南桃花峪—入海口。

2.水文特征

⑴特点:水少沙多

⑵成因:黄河流域位于干旱、半干旱和半湿润区,年降水量较少,年径流量不到长江的7%

3.问题

⑴多泥沙大河:黄河中游流经黄土高原,两岸支流众多。黄土高原土质疏松,汛期多暴雨,水土流失严重,大量泥沙汇入黄河,使黄河的含沙量剧增,成为世界著名的多泥沙大河

⑵“地上河”:黄河下游流经地势平缓的华北平原,河水流速减小,泥沙淤积,以“善淤、善决、善徙”闻名。人们为防洪水,在两岸修筑堤坝,泥沙在河堤内大量淤积,河床不断抬高。黄河下游由此成为高洪灾风险的“地上河”

4.治理

⑴由于黄河水少:流域的发展要“以水而定、量水而行”。在上中游地区修建水库,调蓄水量。全流域要合理分配和使用水资源,严格限制高耗水产业,提高水资源利用率

⑵由于黄河沙多:在中游地区加强水土流失综合治理,利用小浪底等水利枢纽联合调水调沙;在下游加固黄河大堤,提高防洪抗洪能力

5.发展要求

为了保障黄河长期安澜,实现人与自然和谐共生,黄河全流域要坚持“共同抓好大保护,协同推进大治理”。

2025年秋新教材八上《地理》必背知识(默写版)

班级 姓名

第二章 中国的自然环境

第一节 地形

一、地势西高东低,呈现三级阶梯

第一级阶梯 界线 第二级阶梯 界线 第三级阶梯

海拔 米以上 | | | — 米 | | | 米以下

主要地形区 由“世界屋脊”— 构成 以 、 为主 高原:内蒙古高原、黄土高原、云贵高原 盆地:塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地 以 、 为主 平原:东北平原、华北平原、长江中下游平原 丘陵:东南丘陵

影响 ▲地势西高东低的影响 ⑴气候:便于 ,形成 ,有利于 生产 ⑵河流:顺着地势,我国众多 ,便利东西交通 ⑶能源:河流从高一级阶梯流入低一级阶梯时,落差很 , 极为丰富

二、地形类型齐全,山区面积广大

1.地形类型齐全:我国幅员辽阔,地形类型 ,山地、高原、盆地、丘陵、平原兼有。

2.山区含义:通常,将 、 和 统称为山区。

3.比重:山地面积约占全国总面积的 ,平原面积仅占 多一点。我国山区面积超过全国总面积的 。

4.影响:山区面积广大对我国发展的影响有利有弊。

⑴劣势:一般而言,山区地形崎岖,交通 ,不适宜大规模 。

⑵优势:

①山区通常拥有比较丰富的 、 、 或 等资源。

②在改善交通、保护生态的前提下,山区可以发挥 ,进行综合开发,促进 发展。

三、山脉纵横交错,构成地形骨架

1.概况:众多高大绵长的山脉或大致呈南北向延伸,或大致呈东西向延伸,纵横交错,构成我国地形的网格状“ ”。

2.主要地形区:在地形“网格”中,镶嵌着以高原、盆地、平原或丘陵等地形类型为主的地形区,山脉则常为不同地形区之间的分界:

⑴四大高原: 、 、 、 。

⑵四大盆地: 、 、 、 。

⑶三大平原: 、 、 。

第二节 气候

一、季风气候显著

1.我国大部分地区四季分明,雨热同期,属于典型的 。

2.气温

▲冬季:

⑴我国各地大多寒凉,气温显著 世界同纬度地区的平均值。

⑵1月0℃等温线大致沿 — 一线分布,此线以北地区有 现象 南北气温差别 ,漠河与三沙1月平均气温相差 ℃以上。

▲夏季:

我国各地普遍 ,气温 世界同纬度地区平均值,大部分7月平均气温超过 ℃,南北气温差别 ,漠河与三沙7月平均气温相差不到 ℃。

3.降水

⑴季节:我国降水的季节差异 ,大部分地区降水集中。在夏季:

①南方:雨季开始 ,结束 ,雨季 。

②北方:雨季开始 ,结束 ,雨季 。

⑵年际:我国降水年际变化也 。

4.影响:

⑴利:季风气候使得我国大部分地区夏季 。 为农业发展提供了有利的条件。

⑵弊:降水集中在 季而且年际变化 ,容易造成 灾害。

三、影响因素复杂

1.海陆位置

⑴影响:我国气候的东西差异最为显著,东部以 为主,西北以 为主(成因:我国西北深居内陆,远离 。冬季受大陆内部干冷空气的影响,寒冷少雨;夏季来自海洋的暖湿空气难以到达,高温少雨,形成了 气候)。

⑵成因:我国位于亚欧大陆东部,濒临太平洋。

季风 风向 性质 影响

冬季风 从 吹向 ⑴寒冷干燥的冬季风从较高纬度地区南下,影响程度自北向南逐渐 。 ⑵ 加剧了我国北方的 ,加大了南北温差。这是我国东部冬季气温比世界同纬度 的主要原因。

夏季风 从 吹向 夏季风挟带着太平洋和印度洋的水汽,给我国东部带来 ,使我国亚热带地区成为“ ”。

2.纬度位置

⑴表现:在我国东部季风气候区内部,受 位置影响,自北向南,接收的太阳光热逐步 ,气温越来越 ,依次形成了 气候、 气候和 气候。

⑵影响:我国气候的 差异。

3.地形

⑴成因:气温和降水量受地形影响,随着海拔升高而变化(海拔每上升100米,气温下降 ℃)。

⑵表现:我国山地的气候和植被呈现明显的 差异。

⑶举例:我国 高原和高海拔山地,冬寒漫长,夏凉短促,形成了 气候。

第三节 河流与湖泊

一、河湖众多,区域差异显著

1.外流河

⑴含义:我国大多数河流自西向东注入 ,西南地区有些河流向南注入 ,新疆北部的额尔齐斯河向北注入 。这些最终注入海洋的河流称为 ,它们的汇水区域为 。

⑵分布:我国外流区约占全国总面积的 ,主要分布在东部 、 区,河网密度 ,水量超过全国河流总水量的 %。

⑶水文特征

①季节差异:受 气候影响,我国东部地区的外流河。

夏季:水位 、流量 ,形成明显的 。

冬季:水位 、流量 ,成为 期。

②空间差异:

区域 水文特征

秦岭—淮河一线以北地区 雨季较短,河流汛期较短、流量较小,河流水量的 ,冬季河水出现 现象。

秦岭—淮河一线以南地区 雨季较长,河流汛期较长、流量较大,河流水量的 。

2.内流河

⑴含义:我国还有一些河流最终消失在荒漠中,或者注入内陆洼地,积水成湖。这些与海洋不连通的河流称为 ,它们的汇水区域为 。

⑵分布:我国内流区约占全国总面积的 ,主要分布在西部 、 区,河网 ,水量不足全国河流总水量的 %。

3.湖泊

1.淡水湖

⑴分布:

⑵举例:长江中下游地区湖泊群是我国最大的淡水湖泊群,湖泊面积约占全国湖泊总面积的1/3,其中 、 、 、 、 是我国五大淡水湖。

2.咸水湖

⑴分布:

⑵举例: 是世界最大的高原湖泊群,湖泊面积超过全国湖泊总面积的一半,多为 湖,其中 是我国最大的湖泊。

二、我国第一大河——长江

1.概况

⑴起讫点:长江发源于青藏高原上的 ,向东注入 。

⑵地位:干流全长超过 千米,是我国第 、世界第 长的大河。

⑶分界线:上游:源头— ;中游: — ;下游: —入海口。

2.流域面积:长江是我国流域 的河流,两岸支流众多,流域面积约180万平方千米,接近我国陆地面积的 。

3.水量

⑴地位:长江是我国 的河流。

⑵表现:长江流域大部分地区年降水量超过800毫米,平均年径流量近1万亿立方米,占全国河川径流总量的 以上。

4.水能

⑴地位:长江是我国 的河流。

⑵表现:长江穿越我国地势三级阶梯,上中游干支流的许多河段水位 ,蕴藏着丰富的 资源,约

占全国水能蕴藏总量的 。

⑶利用:我国在这些水位落差大的河段进行水能梯级开发,修建了一系列大型 ,建成世界最大的“ ”。

6.水运

⑴地位:长江连续多年成为全球最繁忙、运量最大的“ ”。

⑵成因:长江干流及主要支流江阔水深,汛期较长,大多数河段可 ,形成纵横广阔的 。

7.问题及治理

⑴问题:长江中下游沿岸的平原地区汛期常受 威胁。

⑵治理:

①中上游:修建的一系列水电站和水利枢纽,具有很强的 功能。

②中下游:在平原地区建设的沿江堤防和河道综合治理工程,有效地提高了长江中下游地区的 能力。

8.发展

⑴优势:长江干支流的 能源、 能力及沿岸地区工农业生产等方面的优势,为流域发展奠定了基础。

⑵方针:为了实现长江流域的可持续发展,应坚持“ 优先, 发展,共抓大保护,不搞大开发”。

三、我国第二长河——黄河

1.概况

⑴起讫点:黄河发源于青藏高原上的 ,干流像一个巨大的“ ”字,曲折东流,注入 。

⑵地位:全长超过 千米,是我国第 、世界第 长的大河。黄河塑造了宁夏平原、河套平原,是 的主要塑造者之一。黄河流域是 的重要发祥地。

⑶分界线:上游:源头— ;中游: — ;下游: —入海口。

2.水文特征

⑴特点:

⑵成因:黄河流域位于 、 和 区,年降水量较少,年径流量不到长江的 %

3.问题

⑴多泥沙大河:黄河中游流经 ,两岸支流众多。黄土高原土质 ,汛期多 , 严重,大量泥沙汇入黄河,使黄河的含沙量剧增,成为世界著名的 大河

⑵“地上河”:黄河下游流经地势平缓的 ,河水流速减小,泥沙淤积,以“ 、 、 ”闻名。人们为防洪水,在两岸修筑堤坝,泥沙在河堤内大量淤积,河床不断抬高。黄河下游由此成为高洪灾风险的“ ”

4.治理

⑴由于黄河水少:流域的发展要“ 、 ”。在上中游地区修建水库,调蓄水量。全流域要合理分配和使用水资源,严格限制 产业,提高水资源利用率

⑵由于黄河沙多:在中游地区加强水土流失综合治理,利用小浪底等水利枢纽联合调水调沙;在下游加固 ,提高 能力

5.发展要求

为了保障黄河长期安澜,实现人与自然 ,黄河全流域要坚持“ , ”。

2025年秋新教材八上《地理》必背知识(背诵版)

班级 姓名

第二章 中国的自然环境

第一节 地形

一、地势西高东低,呈现三级阶梯

第一级阶梯 界线 第二级阶梯 界线 第三级阶梯

海拔 4000米以上 昆仑山脉 | 阿尔金山脉 | 祁连山脉 | 横断山脉 1000—2000米 大兴安岭 | 太行山脉 | 巫山 | 雪峰山 500米以下

主要地形区 由“世界屋脊”—青藏高原构成 以高原、盆地为主 高原:内蒙古高原、黄土高原、云贵高原 盆地:塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地 以平原、丘陵为主 平原:东北平原、华北平原、长江中下游平原 丘陵:东南丘陵

影响 ▲地势西高东低的影响 ⑴气候:便于海上湿润气流深入内陆,形成降水,有利于农业生产 ⑵河流:顺着地势,我国众多大河滚滚东流,便利东西交通 ⑶能源:河流从高一级阶梯流入低一级阶梯时,落差很大,水能资源极为丰富

二、地形类型齐全,山区面积广大

1.地形类型齐全:我国幅员辽阔,地形类型多样,山地、高原、盆地、丘陵、平原兼有。

2.山区含义:通常,将山地、丘陵和比较崎岖的高原统称为山区。

3.比重:山地面积约占全国总面积的1/3,平原面积仅占1/10多一点。我国山区面积超过全国总面积的2/3。

4.影响:山区面积广大对我国发展的影响有利有弊。

⑴劣势:一般而言,山区地形崎岖,交通不便,不适宜大规模开垦。

⑵优势:

①山区通常拥有比较丰富的矿产、水能、生物或旅游等资源。

②在改善交通、保护生态的前提下,山区可以发挥资源优势,进行综合开发,促进经济发展。

三、山脉纵横交错,构成地形骨架

1.概况:众多高大绵长的山脉或大致呈南北向延伸,或大致呈东西向延伸,纵横交错,构成我国地形的网格状“骨架”。

2.主要地形区:在地形“网格”中,镶嵌着以高原、盆地、平原或丘陵等地形类型为主的地形区,山脉则常为不同地形区之间的分界:

⑴四大高原:青藏高原、内蒙古高原、黄土高原、云贵高原。

⑵四大盆地:塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地、四川盆地。

⑶三大平原:东北平原、华北平原、长江中下游平原。

第二节 气候

一、季风气候显著

1.我国大部分地区四季分明,雨热同期,属于典型的季风气候。

2.气温

▲冬季:

⑴我国各地大多寒凉,气温显著低于世界同纬度地区的平均值。

⑵1月0℃等温线大致沿秦岭—淮河一线分布,此线以北地区有结冰现象 南北气温差别大,漠河与三沙1月平均气温相差52℃以上。

▲夏季:

我国各地普遍暖热,气温高于世界同纬度地区平均值,大部分7月平均气温超过20℃ 南北气温差别小,漠河与三沙7月平均气温相差不到11℃。

3.降水

⑴季节:我国降水的季节差异显著,大部分地区降水集中。在夏季:

①南方:雨季开始早,结束晚,雨季长。

②北方:雨季开始晚,结束早,雨季短。

⑵年际:我国降水年际变化也很大。

4.影响:

⑴利:季风气候使得我国大部分地区夏季暖热湿润。雨热同期为农业发展提供了有利的条件。

⑵弊:降水集中在夏季而且年际变化大,容易造成旱涝灾害。

三、影响因素复杂

1.海陆位置

⑴影响:我国气候的东西差异最为显著,东部以季风气候为主,西北以温带大陆性气候为主(成因:我国西北深居内陆,远离海洋。冬季受大陆内部干冷空气的影响,寒冷少雨;夏季来自海洋的暖湿空气难以到达,高温少雨,形成了温带大陆性气候)。

⑵成因:我国位于亚欧大陆东部,濒临太平洋。

季风 风向 性质 影响

冬季风 从陆地吹向海洋 寒冷干燥 ⑴寒冷干燥的冬季风从较高纬度地区南下,影响程度自北向南逐渐减弱。 ⑵冬季风加剧了我国北方的严寒,加大了南北温差。这是我国东部冬季气温比世界同纬度平均值偏低的主要原因。

夏季风 从海洋吹向陆地 温暖湿润 夏季风挟带着太平洋和印度洋的水汽,给我国东部带来丰沛的降水,使我国亚热带地区成为“回归线荒漠带上的绿洲”。

2.纬度位置

⑴表现:在我国东部季风气候区内部,受纬度位置影响,自北向南,接收的太阳光热逐步增加,气温越来越高,依次形成了温带季风气候、亚热带季风气候和热带季风气候。

⑵影响:我国气候的南北差异。

3.地形

⑴成因:气温和降水量受地形影响,随着海拔升高而变化(海拔每上升100米,气温下降0.6℃)。

⑵表现:我国山地的气候和植被呈现明显的垂直差异。

⑶举例:我国青藏高原和高海拔山地,冬寒漫长,夏凉短促,形成了高原山地气候。

第三节 河流与湖泊

一、河湖众多,区域差异显著

1.外流河

⑴含义:我国大多数河流自西向东注入太平洋,西南地区有些河流向南注入印度洋,新疆北部的额尔齐斯河向北注入北冰洋。这些最终注入海洋的河流称为外流河,它们的汇水区域为外流区。

⑵分布:我国外流区约占全国总面积的2/3,主要分布在东部湿润、半湿润区,河网密度大,水量超过全国河流总水量的95%。

⑶水文特征

①季节差异:受季风气候影响,我国东部地区的外流河。

夏季:水位高、流量大,形成明显的汛期。

冬季:水位低、流量小,成为枯水期。

②空间差异:

区域 水文特征

秦岭—淮河一线以北地区 雨季较短,河流汛期较短、流量较小,河流水量的年际变化较大,冬季河水出现结冰现象。

秦岭—淮河一线以南地区 雨季较长,河流汛期较长、流量较大,河流水量的年际变化较小。

2.内流河

⑴含义:我国还有一些河流最终消失在荒漠中,或者注入内陆洼地,积水成湖。这些与海洋不连通的河流称为内流河,它们的汇水区域为内流区。

⑵分布:我国内流区约占全国总面积的1/3,主要分布在西部干旱、半干旱区,河网稀疏,水量不足全国河流总水量的5%。

3.湖泊

1.淡水湖

⑴分布:外流区

⑵举例:长江中下游地区湖泊群是我国最大的淡水湖泊群,湖泊面积约占全国湖泊总面积的1/3,其中鄱阳湖、洞庭湖、太湖、洪泽湖、巢湖是我国五大淡水湖。

2.咸水湖

⑴分布:内流河

⑵举例:青藏高原湖泊群是世界最大的高原湖泊群,湖泊面积超过全国湖泊总面积的一半,多为咸水湖,其中青海湖是我国最大的湖泊。

二、我国第一大河——长江

1.概况

⑴起讫点:长江发源于青藏高原上的唐古拉山脉,向东注入东海。

⑵地位:干流全长超过6300千米,是我国第一、世界第三长的大河。

⑶分界线:上游:源头—湖北宜昌;中游:湖北宜昌—江西湖口;下游:江西湖口—入海口。

2.流域面积:长江是我国流域面积最大的河流,两岸支流众多,流域面积约180万平方千米,接近我国陆地面积的1/5。

3.水量

⑴地位:长江是我国水量最大的河流。

⑵表现:长江流域大部分地区年降水量超过800毫米,平均年径流量近1万亿立方米,占全国河川径流总量的1/3以上。

4.水能

⑴地位:长江是我国水能最丰富的河流。

⑵表现:长江穿越我国地势三级阶梯,上中游干支流的许多河段水位落差很大,蕴藏着丰富的水能资源,约

占全国水能蕴藏总量的2/5。

⑶利用:我国在这些水位落差大的河段进行水能梯级开发,修建了一系列大型水电站,建成世界最大的“清洁能源走廊”。

6.水运

⑴地位:长江连续多年成为全球最繁忙、运量最大的“黄金水道”。

⑵成因:长江干流及主要支流江阔水深,汛期较长,大多数河段可全年通航,形成纵横广阔的水运网。

7.问题及治理

⑴问题:长江中下游沿岸的平原地区汛期常受洪水威胁。

⑵治理:

①中上游:修建的一系列水电站和水利枢纽,具有很强的洪水调蓄功能。

②中下游:在平原地区建设的沿江堤防和河道综合治理工程,有效地提高了长江中下游地区的防洪能力。

8.发展

⑴优势:长江干支流的清洁能源、航运能力及沿岸地区工农业生产等方面的优势,为流域发展奠定了基础。

⑵方针:为了实现长江流域的可持续发展,应坚持“生态优先,绿色发展,共抓大保护,不搞大开发”。

三、我国第二长河——黄河

1.概况

⑴起讫点:黄河发源于青藏高原上的巴颜喀拉山脉,干流像一个巨大的“几”字,曲折东流,注入渤海。

⑵地位:全长超过5400千米,是我国第二、世界第六长的大河。黄河塑造了宁夏平原、河套平原,是华北平原的主要塑造者之一。黄河流域是中华文明的重要发祥地。

⑶分界线:上游:源头—内蒙古河口;中游:内蒙古河口—河南桃花峪;下游:河南桃花峪—入海口。

2.水文特征

⑴特点:水少沙多

⑵成因:黄河流域位于干旱、半干旱和半湿润区,年降水量较少,年径流量不到长江的7%

3.问题

⑴多泥沙大河:黄河中游流经黄土高原,两岸支流众多。黄土高原土质疏松,汛期多暴雨,水土流失严重,大量泥沙汇入黄河,使黄河的含沙量剧增,成为世界著名的多泥沙大河

⑵“地上河”:黄河下游流经地势平缓的华北平原,河水流速减小,泥沙淤积,以“善淤、善决、善徙”闻名。人们为防洪水,在两岸修筑堤坝,泥沙在河堤内大量淤积,河床不断抬高。黄河下游由此成为高洪灾风险的“地上河”

4.治理

⑴由于黄河水少:流域的发展要“以水而定、量水而行”。在上中游地区修建水库,调蓄水量。全流域要合理分配和使用水资源,严格限制高耗水产业,提高水资源利用率

⑵由于黄河沙多:在中游地区加强水土流失综合治理,利用小浪底等水利枢纽联合调水调沙;在下游加固黄河大堤,提高防洪抗洪能力

5.发展要求

为了保障黄河长期安澜,实现人与自然和谐共生,黄河全流域要坚持“共同抓好大保护,协同推进大治理”。

2025年秋新教材八上《地理》必背知识(默写版)

班级 姓名

第二章 中国的自然环境

第一节 地形

一、地势西高东低,呈现三级阶梯

第一级阶梯 界线 第二级阶梯 界线 第三级阶梯

海拔 米以上 | | | — 米 | | | 米以下

主要地形区 由“世界屋脊”— 构成 以 、 为主 高原:内蒙古高原、黄土高原、云贵高原 盆地:塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地 以 、 为主 平原:东北平原、华北平原、长江中下游平原 丘陵:东南丘陵

影响 ▲地势西高东低的影响 ⑴气候:便于 ,形成 ,有利于 生产 ⑵河流:顺着地势,我国众多 ,便利东西交通 ⑶能源:河流从高一级阶梯流入低一级阶梯时,落差很 , 极为丰富

二、地形类型齐全,山区面积广大

1.地形类型齐全:我国幅员辽阔,地形类型 ,山地、高原、盆地、丘陵、平原兼有。

2.山区含义:通常,将 、 和 统称为山区。

3.比重:山地面积约占全国总面积的 ,平原面积仅占 多一点。我国山区面积超过全国总面积的 。

4.影响:山区面积广大对我国发展的影响有利有弊。

⑴劣势:一般而言,山区地形崎岖,交通 ,不适宜大规模 。

⑵优势:

①山区通常拥有比较丰富的 、 、 或 等资源。

②在改善交通、保护生态的前提下,山区可以发挥 ,进行综合开发,促进 发展。

三、山脉纵横交错,构成地形骨架

1.概况:众多高大绵长的山脉或大致呈南北向延伸,或大致呈东西向延伸,纵横交错,构成我国地形的网格状“ ”。

2.主要地形区:在地形“网格”中,镶嵌着以高原、盆地、平原或丘陵等地形类型为主的地形区,山脉则常为不同地形区之间的分界:

⑴四大高原: 、 、 、 。

⑵四大盆地: 、 、 、 。

⑶三大平原: 、 、 。

第二节 气候

一、季风气候显著

1.我国大部分地区四季分明,雨热同期,属于典型的 。

2.气温

▲冬季:

⑴我国各地大多寒凉,气温显著 世界同纬度地区的平均值。

⑵1月0℃等温线大致沿 — 一线分布,此线以北地区有 现象 南北气温差别 ,漠河与三沙1月平均气温相差 ℃以上。

▲夏季:

我国各地普遍 ,气温 世界同纬度地区平均值,大部分7月平均气温超过 ℃,南北气温差别 ,漠河与三沙7月平均气温相差不到 ℃。

3.降水

⑴季节:我国降水的季节差异 ,大部分地区降水集中。在夏季:

①南方:雨季开始 ,结束 ,雨季 。

②北方:雨季开始 ,结束 ,雨季 。

⑵年际:我国降水年际变化也 。

4.影响:

⑴利:季风气候使得我国大部分地区夏季 。 为农业发展提供了有利的条件。

⑵弊:降水集中在 季而且年际变化 ,容易造成 灾害。

三、影响因素复杂

1.海陆位置

⑴影响:我国气候的东西差异最为显著,东部以 为主,西北以 为主(成因:我国西北深居内陆,远离 。冬季受大陆内部干冷空气的影响,寒冷少雨;夏季来自海洋的暖湿空气难以到达,高温少雨,形成了 气候)。

⑵成因:我国位于亚欧大陆东部,濒临太平洋。

季风 风向 性质 影响

冬季风 从 吹向 ⑴寒冷干燥的冬季风从较高纬度地区南下,影响程度自北向南逐渐 。 ⑵ 加剧了我国北方的 ,加大了南北温差。这是我国东部冬季气温比世界同纬度 的主要原因。

夏季风 从 吹向 夏季风挟带着太平洋和印度洋的水汽,给我国东部带来 ,使我国亚热带地区成为“ ”。

2.纬度位置

⑴表现:在我国东部季风气候区内部,受 位置影响,自北向南,接收的太阳光热逐步 ,气温越来越 ,依次形成了 气候、 气候和 气候。

⑵影响:我国气候的 差异。

3.地形

⑴成因:气温和降水量受地形影响,随着海拔升高而变化(海拔每上升100米,气温下降 ℃)。

⑵表现:我国山地的气候和植被呈现明显的 差异。

⑶举例:我国 高原和高海拔山地,冬寒漫长,夏凉短促,形成了 气候。

第三节 河流与湖泊

一、河湖众多,区域差异显著

1.外流河

⑴含义:我国大多数河流自西向东注入 ,西南地区有些河流向南注入 ,新疆北部的额尔齐斯河向北注入 。这些最终注入海洋的河流称为 ,它们的汇水区域为 。

⑵分布:我国外流区约占全国总面积的 ,主要分布在东部 、 区,河网密度 ,水量超过全国河流总水量的 %。

⑶水文特征

①季节差异:受 气候影响,我国东部地区的外流河。

夏季:水位 、流量 ,形成明显的 。

冬季:水位 、流量 ,成为 期。

②空间差异:

区域 水文特征

秦岭—淮河一线以北地区 雨季较短,河流汛期较短、流量较小,河流水量的 ,冬季河水出现 现象。

秦岭—淮河一线以南地区 雨季较长,河流汛期较长、流量较大,河流水量的 。

2.内流河

⑴含义:我国还有一些河流最终消失在荒漠中,或者注入内陆洼地,积水成湖。这些与海洋不连通的河流称为 ,它们的汇水区域为 。

⑵分布:我国内流区约占全国总面积的 ,主要分布在西部 、 区,河网 ,水量不足全国河流总水量的 %。

3.湖泊

1.淡水湖

⑴分布:

⑵举例:长江中下游地区湖泊群是我国最大的淡水湖泊群,湖泊面积约占全国湖泊总面积的1/3,其中 、 、 、 、 是我国五大淡水湖。

2.咸水湖

⑴分布:

⑵举例: 是世界最大的高原湖泊群,湖泊面积超过全国湖泊总面积的一半,多为 湖,其中 是我国最大的湖泊。

二、我国第一大河——长江

1.概况

⑴起讫点:长江发源于青藏高原上的 ,向东注入 。

⑵地位:干流全长超过 千米,是我国第 、世界第 长的大河。

⑶分界线:上游:源头— ;中游: — ;下游: —入海口。

2.流域面积:长江是我国流域 的河流,两岸支流众多,流域面积约180万平方千米,接近我国陆地面积的 。

3.水量

⑴地位:长江是我国 的河流。

⑵表现:长江流域大部分地区年降水量超过800毫米,平均年径流量近1万亿立方米,占全国河川径流总量的 以上。

4.水能

⑴地位:长江是我国 的河流。

⑵表现:长江穿越我国地势三级阶梯,上中游干支流的许多河段水位 ,蕴藏着丰富的 资源,约

占全国水能蕴藏总量的 。

⑶利用:我国在这些水位落差大的河段进行水能梯级开发,修建了一系列大型 ,建成世界最大的“ ”。

6.水运

⑴地位:长江连续多年成为全球最繁忙、运量最大的“ ”。

⑵成因:长江干流及主要支流江阔水深,汛期较长,大多数河段可 ,形成纵横广阔的 。

7.问题及治理

⑴问题:长江中下游沿岸的平原地区汛期常受 威胁。

⑵治理:

①中上游:修建的一系列水电站和水利枢纽,具有很强的 功能。

②中下游:在平原地区建设的沿江堤防和河道综合治理工程,有效地提高了长江中下游地区的 能力。

8.发展

⑴优势:长江干支流的 能源、 能力及沿岸地区工农业生产等方面的优势,为流域发展奠定了基础。

⑵方针:为了实现长江流域的可持续发展,应坚持“ 优先, 发展,共抓大保护,不搞大开发”。

三、我国第二长河——黄河

1.概况

⑴起讫点:黄河发源于青藏高原上的 ,干流像一个巨大的“ ”字,曲折东流,注入 。

⑵地位:全长超过 千米,是我国第 、世界第 长的大河。黄河塑造了宁夏平原、河套平原,是 的主要塑造者之一。黄河流域是 的重要发祥地。

⑶分界线:上游:源头— ;中游: — ;下游: —入海口。

2.水文特征

⑴特点:

⑵成因:黄河流域位于 、 和 区,年降水量较少,年径流量不到长江的 %

3.问题

⑴多泥沙大河:黄河中游流经 ,两岸支流众多。黄土高原土质 ,汛期多 , 严重,大量泥沙汇入黄河,使黄河的含沙量剧增,成为世界著名的 大河

⑵“地上河”:黄河下游流经地势平缓的 ,河水流速减小,泥沙淤积,以“ 、 、 ”闻名。人们为防洪水,在两岸修筑堤坝,泥沙在河堤内大量淤积,河床不断抬高。黄河下游由此成为高洪灾风险的“ ”

4.治理

⑴由于黄河水少:流域的发展要“ 、 ”。在上中游地区修建水库,调蓄水量。全流域要合理分配和使用水资源,严格限制 产业,提高水资源利用率

⑵由于黄河沙多:在中游地区加强水土流失综合治理,利用小浪底等水利枢纽联合调水调沙;在下游加固 ,提高 能力

5.发展要求

为了保障黄河长期安澜,实现人与自然 ,黄河全流域要坚持“ , ”。

同课章节目录