5.2 城镇与乡村 同步练(含解析) 2025-2026学年地理人教版(2024)七年级上册

文档属性

| 名称 | 5.2 城镇与乡村 同步练(含解析) 2025-2026学年地理人教版(2024)七年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 11:53:32 | ||

图片预览

文档简介

5.2 城镇与乡村

下图为乡村景观图和城镇景观图,读图,完成下面小题。

1.据图看出,乡村景观和城市景观的差异主要表现在( )

A.气候和植被类型

B.日常饮食和服饰

C.建筑物和交通

D.语言和风俗习惯

2.造成乡村和城镇景观差异的根本原因是( )

A.地形差异

B.气候差异

C.文化水平的不同

D.生产生活方式的差异

3.居住在城镇的人们主要从事的行业是( )

A.工业、种植业

B.金融业、畜牧业

C.工业、服务业

D.渔业、建筑业

4.下列关于城镇和乡村说法正确的是( )

A.所有乡村都会变为城镇

B.所有城镇规模都越来越大

C.乡村高楼众多,建筑密度大

D.城镇医疗、教育等条件更优越

“川西林盘”是我国四川省成都平原西部地区独有的聚落形态,林盘外是水稻田,林盘内是起居空间,林盘密集种植树竹。房舍、林木、农田和灌渠相辅相成,完美体现了“天人合一”的生态智慧。图1为林盘景观示意图,图2为林盘模式示意图。据此完成下面小题。

5.“川西林盘”的聚落类型及判断依据是( )

A.城市聚落—道路密集,交通便利 B.乡村聚落—森林茂密,河流众多

C.城市聚落—生产活动以工业为主 D.乡村聚落—生产活动以农业为主

6.“川西林盘”形成的自然条件主要是( )

A.山高林密,地表崎岖 B.地形平坦,水网密布

C.气候高寒,物种匮乏 D.人多地少,耕地不足

读甲、乙两地景观示意图,据此完成下面小题。

7.关于两地景观的叙述,正确的是( )

A.甲地高楼林立,交通便利 B.甲地人口稀疏

C.乙地商业贸易繁华 D.乙地生活设施完善

8.甲、乙两地景观存在较大差异的主要原因是( )

A.人口自然增长率的差异 B.经济发展程度的差异

C.宗教信仰不同 D.人种的差异

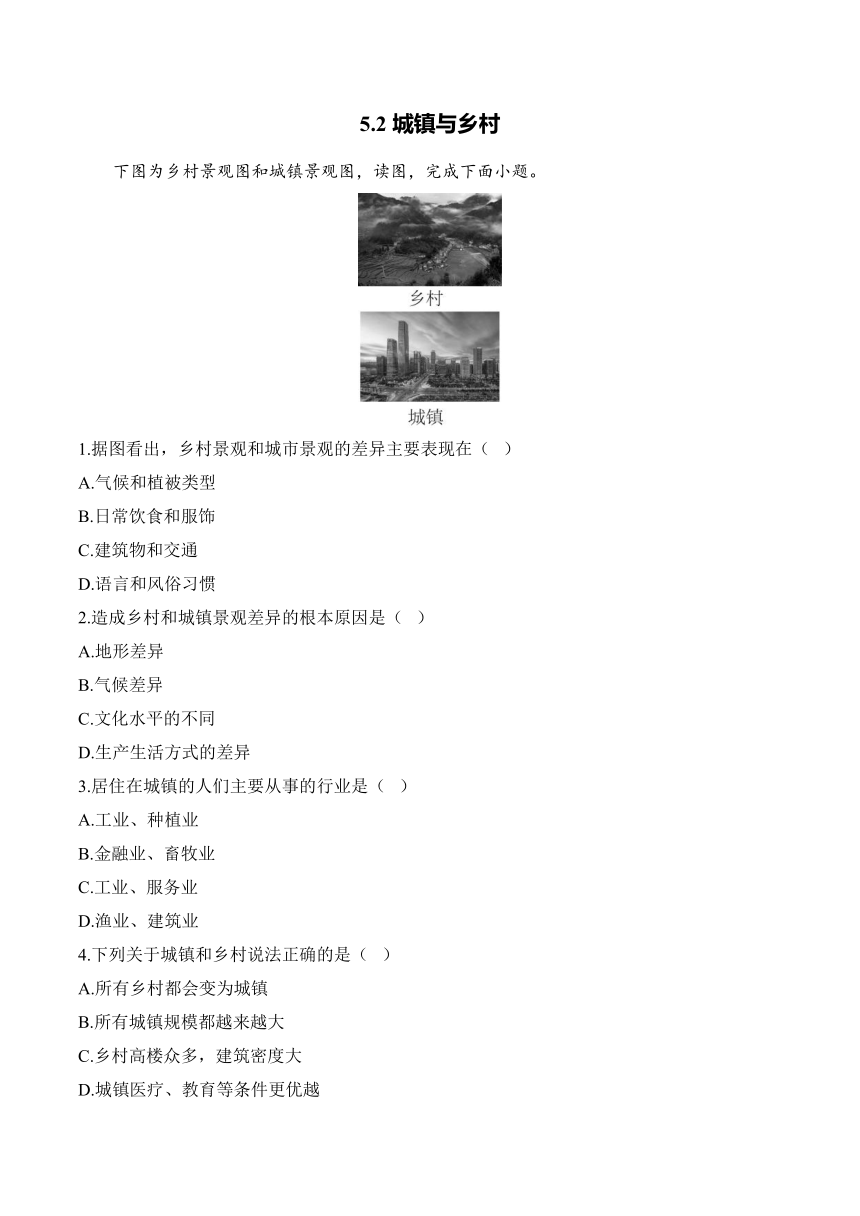

阅读元阳梯田景观图(图1)和上海市区景观图(图2),完成下面小题。

9.造成城市和乡村景观差别的根本原因是( )

A.地形条件 B.气候条件 C.生产生活方式 D.资源条件

10.关于城镇和乡村的叙述,正确的是( )

A.乡村建筑物高大、密集 B.城镇的发展,对自然环境的改造比较大

C.每个村落都能发展为城镇 D.城镇在不断发展,乡村没有太大的变化

11.元阳梯田是以哈尼族为主的各族人民利用特殊地理气候同垦共创的梯田农耕文明奇观。作为世界文化遗产,保护元阳梯田最主要的意义是( )

A.提升当地的生活水平 B.增加当地农民的收入

C.保护地方文化中人类的生存智慧 D.促进当地旅游业的发展

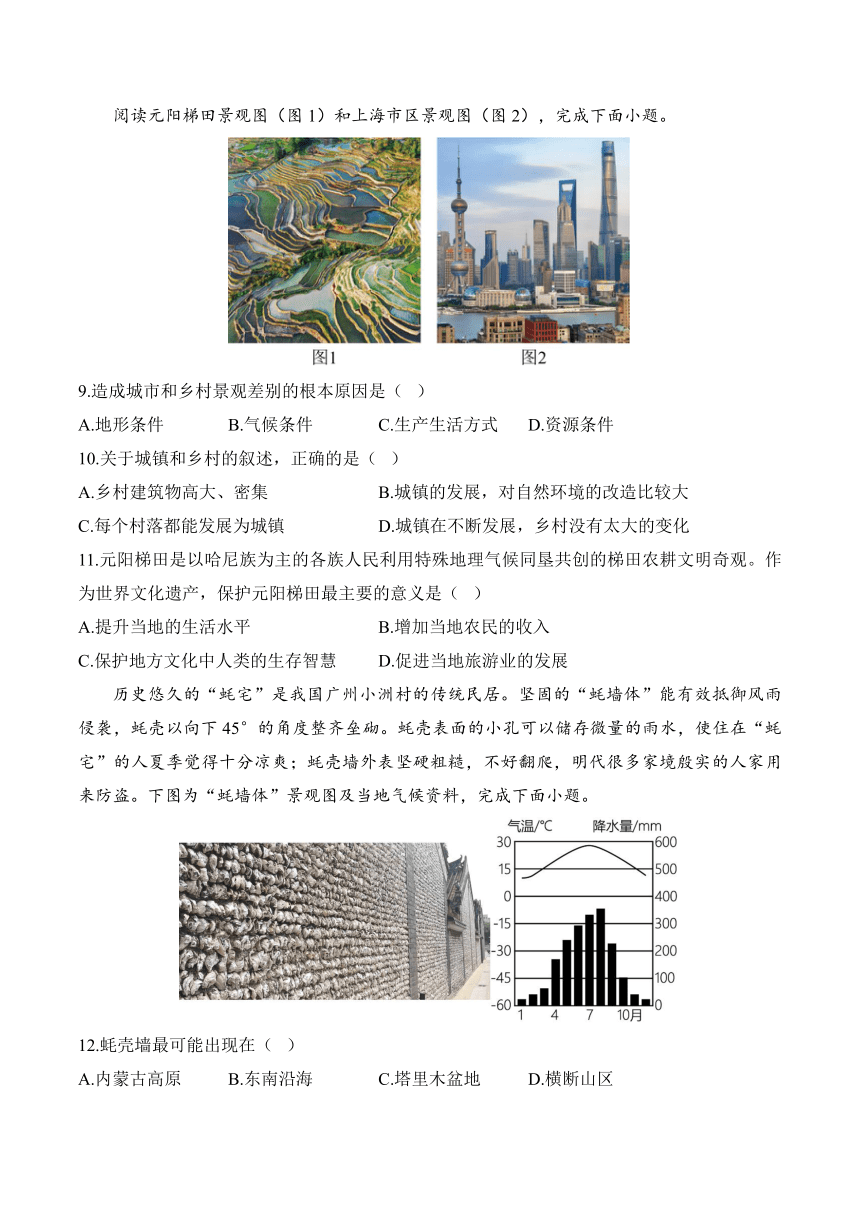

历史悠久的“蚝宅”是我国广州小洲村的传统民居。坚固的“蚝墙体”能有效抵御风雨侵袭,蚝壳以向下45°的角度整齐垒砌。蚝壳表面的小孔可以储存微量的雨水,使住在“蚝宅”的人夏季觉得十分凉爽;蚝壳墙外表坚硬粗糙,不好翻爬,明代很多家境殷实的人家用来防盗。下图为“蚝墙体”景观图及当地气候资料,完成下面小题。

12.蚝壳墙最可能出现在( )

A.内蒙古高原 B.东南沿海 C.塔里木盆地 D.横断山区

13.砌墙时,蚝壳堆砌成鳞状,向地面约45°倾斜排列,反映了当地气候( )

A.寒冷,利于室内保暖 B.炎热,可保持室内通风

C.多雨,方便雨水下泄 D.干燥,可增加室内湿度

14.合理开发保护蚝壳屋古建筑的措施是( )

A.保留原貌,不予恢复 B.拆毁重建,发展旅游

C.适度开发,传承文化 D.整村搬迁,封闭保护

15.阅读材料,回答下列问题。

材料一:港口村位于江西省某山区,建于河流交汇处的低地,历史悠久。随着人口增加,住宅用地扩大,良田被逐渐侵占。近几十年来,因泥沙淤积,河床抬高等原因,洪涝灾害加剧。2017年党的十九大提出乡村振兴战略。在党和政府的关怀下,港口村整体搬迁,在附近荒山上建成了新村。搬迁后,港口村发生了巨大的变化,人民的生产和生活条件得到了极大地改善。

材料二:港口村的变迁图。

(1)从聚落的形式看,港口村属________聚落,从图中信息可知,港口村所在地的地形类型是________。

(2)说明港口古村落形成的有利自然条件________、________。

(3)整体搬迁前,港口古村易发生洪涝灾害的原因:________、________。

(4)分析港口新村选址的合理性。(提示:围绕防洪、农田保护、土地利用类型等方面作答,至少两点)

答案以及解析

1.答案:C

解析:图中乡村景观和城市景观的主要差异是建筑物和交通,C正确;从图中无法看出乡村和城市在服饰、饮食、语言、风俗习惯、气候、植被类型等方面的差异,ABD错误。故选C。

2.答案:D

解析:地形和气候差异会影响聚落的分布等,但不是造成乡村和城镇景观差异的根本原因,AB错误;文化水平不同是生产生活方式差异导致的一种结果,而非根本原因,C错误;乡村以农业生产为主,生活节奏相对较慢,其景观体现农业生产特点;城镇以非农业生产为主,如工业、服务业等,生活节奏快,景观更具现代化等特点,所以生产生活方式的差异是造成乡村和城镇景观差异的根本原因,D正确。故选D。

3.答案:C

解析:种植业和渔业属于农业,主要在乡村地区,AD错误;畜牧业多在乡村草原等适宜养殖的地区,B错误;城镇主要从事工业生产以及为生产生活提供服务的服务业,金融业属于服务业范畴,所以居住在城镇的人们主要从事工业、服务业,C正确。故选C。

4.答案:D

解析:不是所有乡村都会变为城镇,有些乡村因其独特的地理环境、文化价值等会保持乡村形态,A错误;并非所有城镇规模都越来越大,部分城镇可能因资源枯竭、产业转移等原因出现规模缩小的情况,B错误;乡村一般建筑物相对矮小、分散,高楼众多、建筑密度大是城镇的特点,C错误;城镇经济相对发达,集中了更多优质的医疗、教育等资源,所以城镇医疗、教育等条件更优越,D正确。故选D。

5.答案:D

解析:读材料可知,林盘外是水稻田,林盘内是起居空间,林盘密集种植树竹。房舍、林木、农田和灌渠相辅相成,当地生产活动以农业为主,据此判断该地的聚落类型是乡村聚落,D正确,AC错误;森林茂密,河流众多不是聚落类型的判读依据,B错误。故选D。

6.答案:B

解析:由材料可知,川西林盘位于四川省成都平原西部地区,这种乡村聚落外层是水渠农田,说明该地区具有地形平坦、水网密布的特点,B正确;川西林盘位于成都平原,地势平坦,气候湿热,AC错误;人多地少,耕地不足不属于自然条件,D错误。故选B。

7.答案:A

解析:由图可知,甲聚落建筑物高大密集,道路纵横,是城市聚落,高楼林立,交通便利,A正确;甲地人口稠密,B错误;乙聚落建筑物稀疏,规模小,是乡村聚落,商业贸易不繁华,生活设施不完善,CD错误。故选A。

8.答案:B

解析:乡村是人口规模不大,主要从事农业生产活动的居民聚居地;城市是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地,因此造成甲、乙两地聚落景观差异的主要原因是经济发展程度的差异,B正确。故选B。

9.答案:C

解析:聚落是人们生产、生活的场所,根据生产方式和生活方式的不同,可以将聚落划分为城市聚落和乡村聚落。因此,造成城市和乡村景观差别的根本原因是生产生活方式,C正确。故选C。

10.答案:B

解析:乡村建筑物分散、矮小,城市建筑物高大、密集,A错误;城镇的发展,对自然环境的改造比较大,B正确;并不是每个村落都能发展为城镇,城镇是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地,C错误;城镇和乡村都在不断发展,D错误。故选B。

11.答案:C

解析:作为世界文化遗产,保护元阳梯田最主要的意义是保护地方文化中人类的生存智慧,并不是为了提升当地的生活水平、增加当地农民的收入、促进当地旅游业的发展,C正确。故选C。

12.答案:B

解析:由材料可知,“蚝宅”是广州小洲村的传统民居,广州位于珠江三角洲,B正确;内蒙古高原、塔里木盆地和横断山区均没有濒临海洋,没有蚝壳这样的材料,ACD错误。故选B。

13.答案:C

解析:砌墙时,蚝壳堆砌成鳞状,向地面约45°倾斜排列,方便雨水下泄,反映了当地多雨的气候特点,C正确;与室内保暖、通风和增加室内湿度无关,ABD错误。故选C。

14.答案:C

解析:“蚝宅”是一种传统民居,代表了当地的一种文化,是一个时代的结晶,可以反映出当地的自然环境,对于这样的有价值的传统民居应该合理开发、传承文化,C正确;不予修复、拆毁重建和整村搬迁都不利于保护传统民居,不可取,ABD错误。故选C。

15.答案:(1)乡村;平原

(2)地形平坦;临河、水源充足

(3)地势低平,河床抬高;河道弯曲,排水不畅雨季降水多且集中,多暴雨

(4)地势较高,受洪水威胁而小;利用荒地,有利于保护水田;促进荒山开发,提高生态效益和经济效益

解析:(1)读图可知,港口村周围有水稻田、茶园、竹林分布,属于乡村聚落,港口村分布在海拔120米140米之间,等高线稀疏,地形平坦的平原地形。

(2)读图可知,港口古村落位于河流沿岸,水源充足;所处地区等高线稀疏,且海拔低于120米,地势平坦;位于河流冲积平原,土壤肥沃。

(3)搬迁前港口古村易发生洪涝灾害的自然原因:①气候方面:港口古村落位于江西省,属于亚热带季风气候,夏季高温多雨,降水集中且多暴雨;②地形方面:港口古村落位于平原,地势低平,且河道弯曲,水流不畅;③河流方面:位于河流干支流的交汇处,雨季上游水量大、来水多。

(4)读图可知,港口新村海拔在120米至140米之间,位于缓坡地带,地势较高,受洪水影响小;根据材料可知,新村选址附近荒山,提高了土地利用率,增加了经济效益,同时保护了河流沿岸的耕地,增加了水田的面积,有利于农业发展;同时新村附近种植茶、竹,有利于开发荒山,提高经济效益。

下图为乡村景观图和城镇景观图,读图,完成下面小题。

1.据图看出,乡村景观和城市景观的差异主要表现在( )

A.气候和植被类型

B.日常饮食和服饰

C.建筑物和交通

D.语言和风俗习惯

2.造成乡村和城镇景观差异的根本原因是( )

A.地形差异

B.气候差异

C.文化水平的不同

D.生产生活方式的差异

3.居住在城镇的人们主要从事的行业是( )

A.工业、种植业

B.金融业、畜牧业

C.工业、服务业

D.渔业、建筑业

4.下列关于城镇和乡村说法正确的是( )

A.所有乡村都会变为城镇

B.所有城镇规模都越来越大

C.乡村高楼众多,建筑密度大

D.城镇医疗、教育等条件更优越

“川西林盘”是我国四川省成都平原西部地区独有的聚落形态,林盘外是水稻田,林盘内是起居空间,林盘密集种植树竹。房舍、林木、农田和灌渠相辅相成,完美体现了“天人合一”的生态智慧。图1为林盘景观示意图,图2为林盘模式示意图。据此完成下面小题。

5.“川西林盘”的聚落类型及判断依据是( )

A.城市聚落—道路密集,交通便利 B.乡村聚落—森林茂密,河流众多

C.城市聚落—生产活动以工业为主 D.乡村聚落—生产活动以农业为主

6.“川西林盘”形成的自然条件主要是( )

A.山高林密,地表崎岖 B.地形平坦,水网密布

C.气候高寒,物种匮乏 D.人多地少,耕地不足

读甲、乙两地景观示意图,据此完成下面小题。

7.关于两地景观的叙述,正确的是( )

A.甲地高楼林立,交通便利 B.甲地人口稀疏

C.乙地商业贸易繁华 D.乙地生活设施完善

8.甲、乙两地景观存在较大差异的主要原因是( )

A.人口自然增长率的差异 B.经济发展程度的差异

C.宗教信仰不同 D.人种的差异

阅读元阳梯田景观图(图1)和上海市区景观图(图2),完成下面小题。

9.造成城市和乡村景观差别的根本原因是( )

A.地形条件 B.气候条件 C.生产生活方式 D.资源条件

10.关于城镇和乡村的叙述,正确的是( )

A.乡村建筑物高大、密集 B.城镇的发展,对自然环境的改造比较大

C.每个村落都能发展为城镇 D.城镇在不断发展,乡村没有太大的变化

11.元阳梯田是以哈尼族为主的各族人民利用特殊地理气候同垦共创的梯田农耕文明奇观。作为世界文化遗产,保护元阳梯田最主要的意义是( )

A.提升当地的生活水平 B.增加当地农民的收入

C.保护地方文化中人类的生存智慧 D.促进当地旅游业的发展

历史悠久的“蚝宅”是我国广州小洲村的传统民居。坚固的“蚝墙体”能有效抵御风雨侵袭,蚝壳以向下45°的角度整齐垒砌。蚝壳表面的小孔可以储存微量的雨水,使住在“蚝宅”的人夏季觉得十分凉爽;蚝壳墙外表坚硬粗糙,不好翻爬,明代很多家境殷实的人家用来防盗。下图为“蚝墙体”景观图及当地气候资料,完成下面小题。

12.蚝壳墙最可能出现在( )

A.内蒙古高原 B.东南沿海 C.塔里木盆地 D.横断山区

13.砌墙时,蚝壳堆砌成鳞状,向地面约45°倾斜排列,反映了当地气候( )

A.寒冷,利于室内保暖 B.炎热,可保持室内通风

C.多雨,方便雨水下泄 D.干燥,可增加室内湿度

14.合理开发保护蚝壳屋古建筑的措施是( )

A.保留原貌,不予恢复 B.拆毁重建,发展旅游

C.适度开发,传承文化 D.整村搬迁,封闭保护

15.阅读材料,回答下列问题。

材料一:港口村位于江西省某山区,建于河流交汇处的低地,历史悠久。随着人口增加,住宅用地扩大,良田被逐渐侵占。近几十年来,因泥沙淤积,河床抬高等原因,洪涝灾害加剧。2017年党的十九大提出乡村振兴战略。在党和政府的关怀下,港口村整体搬迁,在附近荒山上建成了新村。搬迁后,港口村发生了巨大的变化,人民的生产和生活条件得到了极大地改善。

材料二:港口村的变迁图。

(1)从聚落的形式看,港口村属________聚落,从图中信息可知,港口村所在地的地形类型是________。

(2)说明港口古村落形成的有利自然条件________、________。

(3)整体搬迁前,港口古村易发生洪涝灾害的原因:________、________。

(4)分析港口新村选址的合理性。(提示:围绕防洪、农田保护、土地利用类型等方面作答,至少两点)

答案以及解析

1.答案:C

解析:图中乡村景观和城市景观的主要差异是建筑物和交通,C正确;从图中无法看出乡村和城市在服饰、饮食、语言、风俗习惯、气候、植被类型等方面的差异,ABD错误。故选C。

2.答案:D

解析:地形和气候差异会影响聚落的分布等,但不是造成乡村和城镇景观差异的根本原因,AB错误;文化水平不同是生产生活方式差异导致的一种结果,而非根本原因,C错误;乡村以农业生产为主,生活节奏相对较慢,其景观体现农业生产特点;城镇以非农业生产为主,如工业、服务业等,生活节奏快,景观更具现代化等特点,所以生产生活方式的差异是造成乡村和城镇景观差异的根本原因,D正确。故选D。

3.答案:C

解析:种植业和渔业属于农业,主要在乡村地区,AD错误;畜牧业多在乡村草原等适宜养殖的地区,B错误;城镇主要从事工业生产以及为生产生活提供服务的服务业,金融业属于服务业范畴,所以居住在城镇的人们主要从事工业、服务业,C正确。故选C。

4.答案:D

解析:不是所有乡村都会变为城镇,有些乡村因其独特的地理环境、文化价值等会保持乡村形态,A错误;并非所有城镇规模都越来越大,部分城镇可能因资源枯竭、产业转移等原因出现规模缩小的情况,B错误;乡村一般建筑物相对矮小、分散,高楼众多、建筑密度大是城镇的特点,C错误;城镇经济相对发达,集中了更多优质的医疗、教育等资源,所以城镇医疗、教育等条件更优越,D正确。故选D。

5.答案:D

解析:读材料可知,林盘外是水稻田,林盘内是起居空间,林盘密集种植树竹。房舍、林木、农田和灌渠相辅相成,当地生产活动以农业为主,据此判断该地的聚落类型是乡村聚落,D正确,AC错误;森林茂密,河流众多不是聚落类型的判读依据,B错误。故选D。

6.答案:B

解析:由材料可知,川西林盘位于四川省成都平原西部地区,这种乡村聚落外层是水渠农田,说明该地区具有地形平坦、水网密布的特点,B正确;川西林盘位于成都平原,地势平坦,气候湿热,AC错误;人多地少,耕地不足不属于自然条件,D错误。故选B。

7.答案:A

解析:由图可知,甲聚落建筑物高大密集,道路纵横,是城市聚落,高楼林立,交通便利,A正确;甲地人口稠密,B错误;乙聚落建筑物稀疏,规模小,是乡村聚落,商业贸易不繁华,生活设施不完善,CD错误。故选A。

8.答案:B

解析:乡村是人口规模不大,主要从事农业生产活动的居民聚居地;城市是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地,因此造成甲、乙两地聚落景观差异的主要原因是经济发展程度的差异,B正确。故选B。

9.答案:C

解析:聚落是人们生产、生活的场所,根据生产方式和生活方式的不同,可以将聚落划分为城市聚落和乡村聚落。因此,造成城市和乡村景观差别的根本原因是生产生活方式,C正确。故选C。

10.答案:B

解析:乡村建筑物分散、矮小,城市建筑物高大、密集,A错误;城镇的发展,对自然环境的改造比较大,B正确;并不是每个村落都能发展为城镇,城镇是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地,C错误;城镇和乡村都在不断发展,D错误。故选B。

11.答案:C

解析:作为世界文化遗产,保护元阳梯田最主要的意义是保护地方文化中人类的生存智慧,并不是为了提升当地的生活水平、增加当地农民的收入、促进当地旅游业的发展,C正确。故选C。

12.答案:B

解析:由材料可知,“蚝宅”是广州小洲村的传统民居,广州位于珠江三角洲,B正确;内蒙古高原、塔里木盆地和横断山区均没有濒临海洋,没有蚝壳这样的材料,ACD错误。故选B。

13.答案:C

解析:砌墙时,蚝壳堆砌成鳞状,向地面约45°倾斜排列,方便雨水下泄,反映了当地多雨的气候特点,C正确;与室内保暖、通风和增加室内湿度无关,ABD错误。故选C。

14.答案:C

解析:“蚝宅”是一种传统民居,代表了当地的一种文化,是一个时代的结晶,可以反映出当地的自然环境,对于这样的有价值的传统民居应该合理开发、传承文化,C正确;不予修复、拆毁重建和整村搬迁都不利于保护传统民居,不可取,ABD错误。故选C。

15.答案:(1)乡村;平原

(2)地形平坦;临河、水源充足

(3)地势低平,河床抬高;河道弯曲,排水不畅雨季降水多且集中,多暴雨

(4)地势较高,受洪水威胁而小;利用荒地,有利于保护水田;促进荒山开发,提高生态效益和经济效益

解析:(1)读图可知,港口村周围有水稻田、茶园、竹林分布,属于乡村聚落,港口村分布在海拔120米140米之间,等高线稀疏,地形平坦的平原地形。

(2)读图可知,港口古村落位于河流沿岸,水源充足;所处地区等高线稀疏,且海拔低于120米,地势平坦;位于河流冲积平原,土壤肥沃。

(3)搬迁前港口古村易发生洪涝灾害的自然原因:①气候方面:港口古村落位于江西省,属于亚热带季风气候,夏季高温多雨,降水集中且多暴雨;②地形方面:港口古村落位于平原,地势低平,且河道弯曲,水流不畅;③河流方面:位于河流干支流的交汇处,雨季上游水量大、来水多。

(4)读图可知,港口新村海拔在120米至140米之间,位于缓坡地带,地势较高,受洪水影响小;根据材料可知,新村选址附近荒山,提高了土地利用率,增加了经济效益,同时保护了河流沿岸的耕地,增加了水田的面积,有利于农业发展;同时新村附近种植茶、竹,有利于开发荒山,提高经济效益。

同课章节目录