【整本书阅读】第05讲《儒林外史》专题探究 导学案

文档属性

| 名称 | 【整本书阅读】第05讲《儒林外史》专题探究 导学案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 85.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 13:11:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

透过士林群像,品味人生百态

第05讲一《儒林外史》专题探究

“语文课程标准”要落地落实。新课标特别强调核心素养的培养,名著"专题探究"题型通过整本书阅读的真实情境,直接考查学生分析、推理、迁移等高阶思维能力,成为落实语文素养的重要载体。

“双减”背景下命题改革的内在要求。 语文素养的测评,通过一张试卷来实现,必然要求减少机械记忆试题的比例(占比不超15%),相应增加探究性、开放性的情境任务类题型,以此体现“测试即学习”的命题理念,引导语文教学从知识灌输转向能力培养。

因此综观2025年中考名著试题,“专题探究”考查成为热门。

翻阅2025年各地的中考名著试题时发现,“专题探究”“阅读探究”“探究任务”等名词频繁地出现在题干中。例如——

【2025天津中考】

成长的历程中,“师生情”是一种独特的存在,任岁月流逝,却历久弥新。某班开展了“经典中的师生情”阅读探究活动,请按照要求回答22-23 题。

【2025湖南中考】

任务一:小组计划围绕中国共产党领袖人物毛泽东同志的成长经历进行专题探究。请你参考《红星照耀中国》的目录,从阅读方法的角度提一条具体建议,并简要说明理由。

【2025上海中考】

请写出在小申的探究过程中你得到启发与感悟。(要求:每点不超过20字)

【2025山东烟台中考】

请你完成“读名著明理想”主题阅读活动的探究任务。

这些中考真题的题干明确指向“探究”二字。“探究”无疑是整本书阅读中的关键词,是语文素养提升的核心概念,是提高整本书阅读能力的重要抓手。有的中考名著题隐藏了“探究”这一高频词,但题干整体指向还是“探究类”。例如:

【2025安徽中考】

儿时的“我对父亲临时抽背《鉴略》和阿长买来《山海经》这两件事的情感态度有什么不同?对这两段经历的回顾,体现了作者对儿童教育怎样的思考?

从题干中可以看出,命题人是让考生探究“作者对儿童教育的思考”这一专题,并且给出了具体考查的事例。

新课标提倡整本书阅读,体现在新中考里,就是“专题探究”这一新考法。

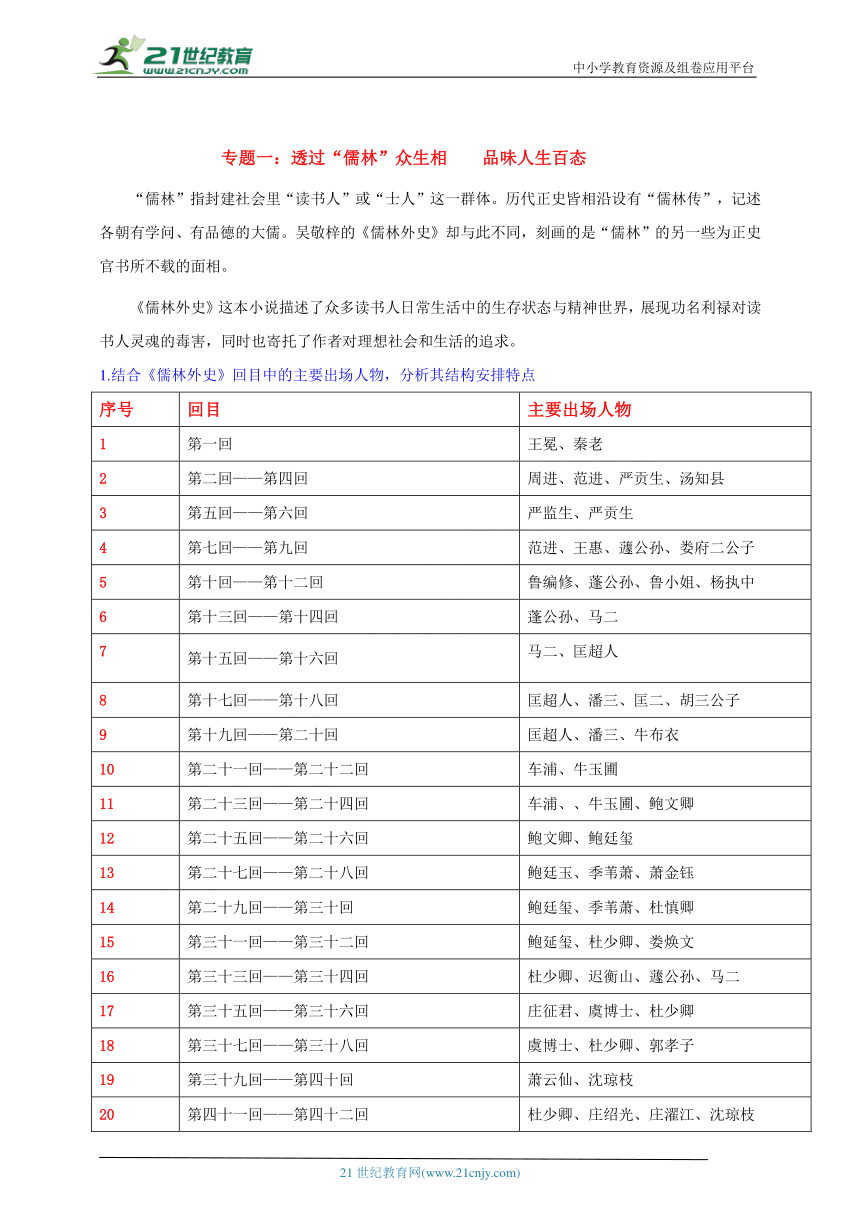

专题一:透过“儒林”众生相 品味人生百态

“儒林”指封建社会里“读书人”或“士人”这一群体。历代正史皆相沿设有“儒林传”,记述各朝有学问、有品德的大儒。吴敬梓的《儒林外史》却与此不同,刻画的是“儒林”的另一些为正史官书所不载的面相。

《儒林外史》这本小说描述了众多读书人日常生活中的生存状态与精神世界,展现功名利禄对读书人灵魂的毒害,同时也寄托了作者对理想社会和生活的追求。

1.结合《儒林外史》回目中的主要出场人物,分析其结构安排特点

序号 回目 主要出场人物

1 第一回 王冕、秦老

2 第二回——第四回 周进、范进、严贡生、汤知县

3 第五回——第六回 严监生、严贡生

4 第七回——第九回 范进、王惠、蘧公孙、娄府二公子

5 第十回——第十二回 鲁编修、蓬公孙、鲁小姐、杨执中

6 第十三回——第十四回 蓬公孙、马二

7 第十五回——第十六回 马二、匡超人

8 第十七回——第十八回 匡超人、潘三、匡二、胡三公子

9 第十九回——第二十回 匡超人、潘三、牛布衣

10 第二十一回——第二十二回 车浦、牛玉圃

11 第二十三回——第二十四回 车浦、、牛玉圃、鲍文卿

12 第二十五回——第二十六回 鲍文卿、鲍廷玺

13 第二十七回——第二十八回 鲍廷玉、季苇萧、萧金钰

14 第二十九回——第三十回 鲍廷玺、季苇萧、杜慎卿

15 第三十一回——第三十二回 鲍延玺、杜少卿、娄焕文

16 第三十三回——第三十四回 杜少卿、迟衡山、蘧公孙、马二

17 第三十五回——第三十六回 庄征君、虞博士、杜少卿

18 第三十七回——第三十八回 虞博士、杜少卿、郭孝子

19 第三十九回——第四十回 萧云仙、沈琼枝

20 第四十一回——第四十二回 杜少卿、庄绍光、庄濯江、沈琼枝

21 第四十三回——第四十四回 汤总镇、萧柏泉、余有达、杜少卿

22 第四十五回——第四十六回 余二、杜少卿、萧云山、余大先无生

23 第四十七回——第四十八回 虞华轩、王玉辉、余大先生

24 第四十九回——第五十回 高翰林、万中书、凤四老爹

25 第五十一回——第五十二回 凤四老爹、陈正公、毛二胡子

26 第五十三回——第五十四回 陈木南、陈和尚、丁言志

27 第五十五回——第五十六回 季遐年、王太、盖宽、荆元

观察书目及人物安排特点,我们可以发现《儒林外史》与以往长篇小说不同,这本小说没有贯穿全书的中心人物和主要情节,而是由众多故事连缀而成,讲述的是当时众多普通士人的故事,展现的是士人日常生活中的生存状态与精神世界。

第一回可看作全书总纲,点明主题和创作意图;第二部分(第二回第三十回)叙说各地各类儒林人物;第三部分(第三十一回一第五十五回)杜少卿迁居南京,中心便转移到南京士林的活动,主要事件为祭泰伯祠;第四部分(第五十六回)借“幽榜”回应“楔子”,首尾呼应,浑然一体。全书呈回环式结构。

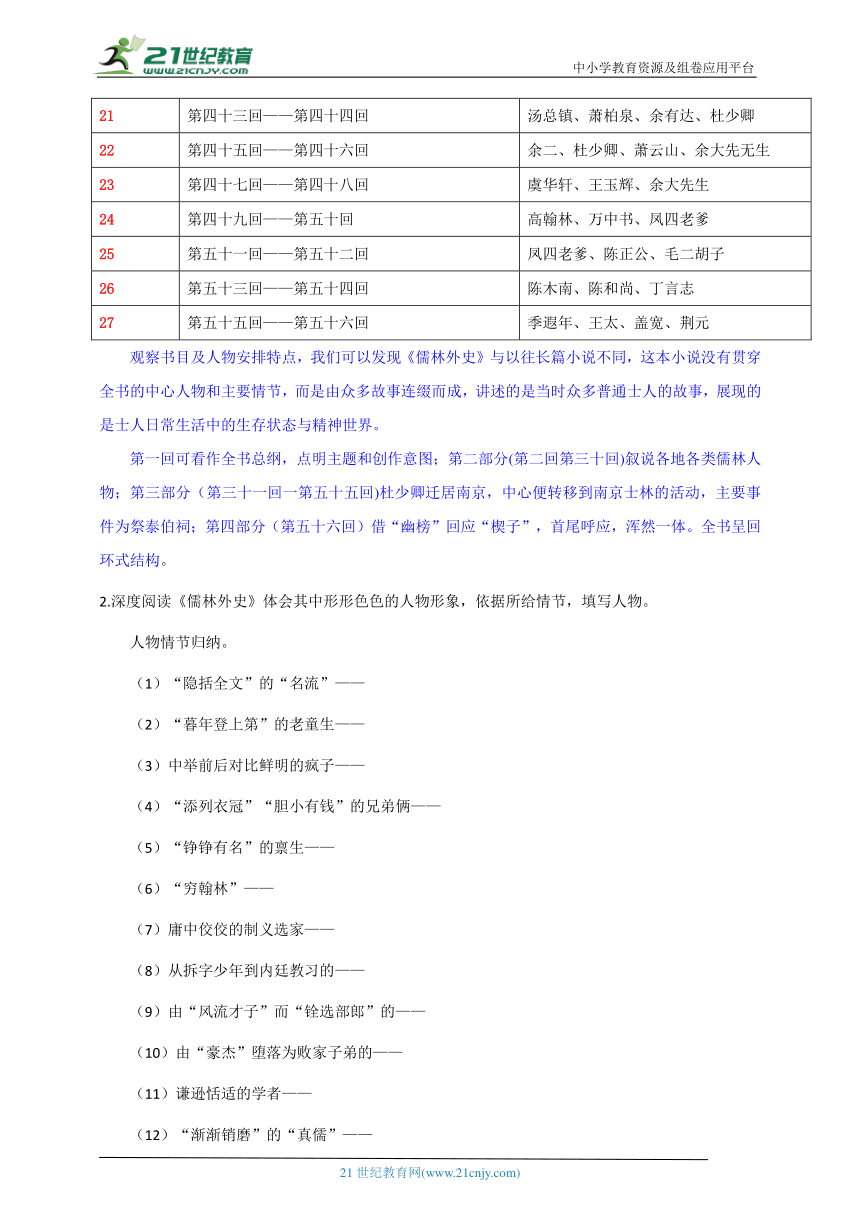

2.深度阅读《儒林外史》体会其中形形色色的人物形象,依据所给情节,填写人物。

人物情节归纳。

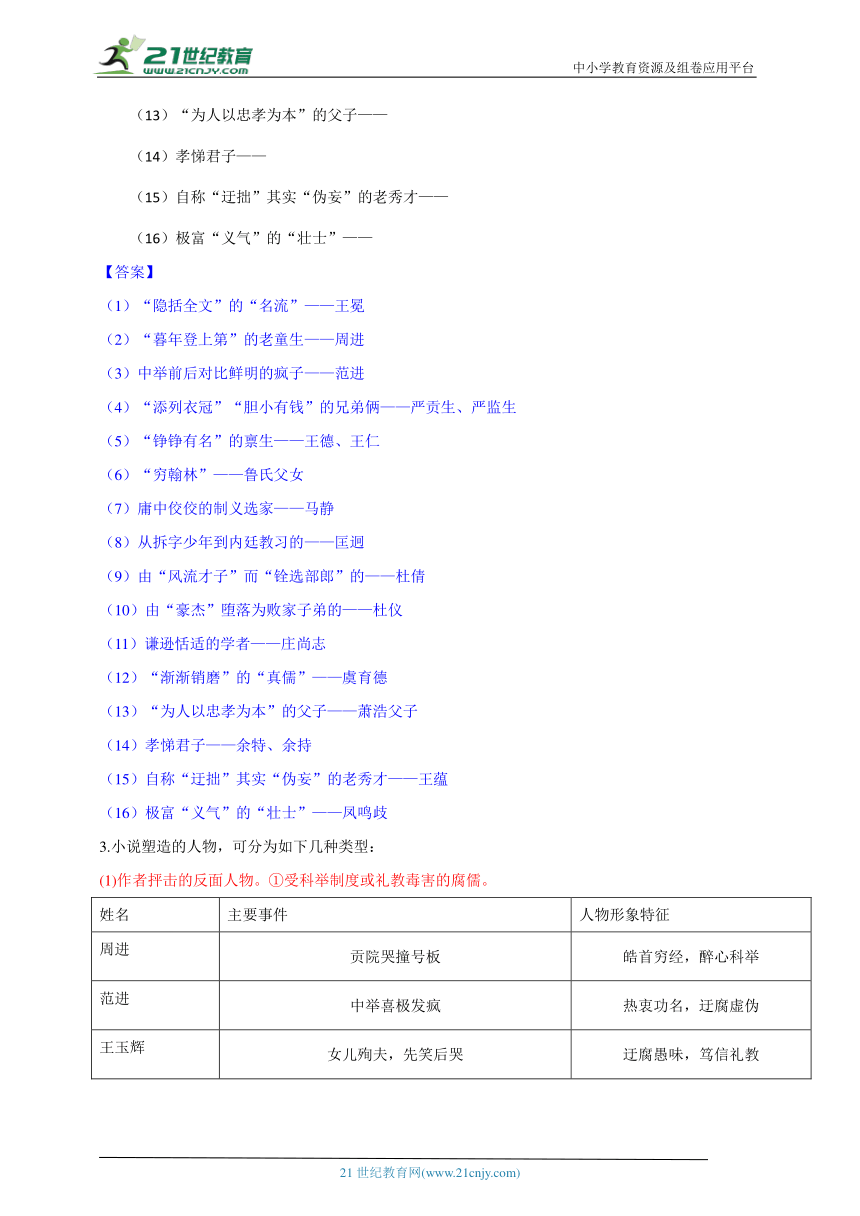

(1)“隐括全文”的“名流”——

(2)“暮年登上第”的老童生——

(3)中举前后对比鲜明的疯子——

(4)“添列衣冠”“胆小有钱”的兄弟俩——

(5)“铮铮有名”的禀生——

(6)“穷翰林”——

(7)庸中佼佼的制义选家——

(8)从拆字少年到内廷教习的——

(9)由“风流才子”而“铨选部郎”的——

(10)由“豪杰”堕落为败家子弟的——

(11)谦逊恬适的学者——

(12)“渐渐销磨”的“真儒”——

(13)“为人以忠孝为本”的父子——

(14)孝悌君子——

(15)自称“迂拙”其实“伪妄”的老秀才——

(16)极富“义气”的“壮士”——

【答案】

(1)“隐括全文”的“名流”——王冕

(2)“暮年登上第”的老童生——周进

(3)中举前后对比鲜明的疯子——范进

(4)“添列衣冠”“胆小有钱”的兄弟俩——严贡生、严监生

(5)“铮铮有名”的禀生——王德、王仁

(6)“穷翰林”——鲁氏父女

(7)庸中佼佼的制义选家——马静

(8)从拆字少年到内廷教习的——匡迥

(9)由“风流才子”而“铨选部郎”的——杜倩

(10)由“豪杰”堕落为败家子弟的——杜仪

(11)谦逊恬适的学者——庄尚志

(12)“渐渐销磨”的“真儒”——虞育德

(13)“为人以忠孝为本”的父子——萧浩父子

(14)孝悌君子——余特、余持

(15)自称“迂拙”其实“伪妄”的老秀才——王蕴

(16)极富“义气”的“壮士”——凤鸣歧

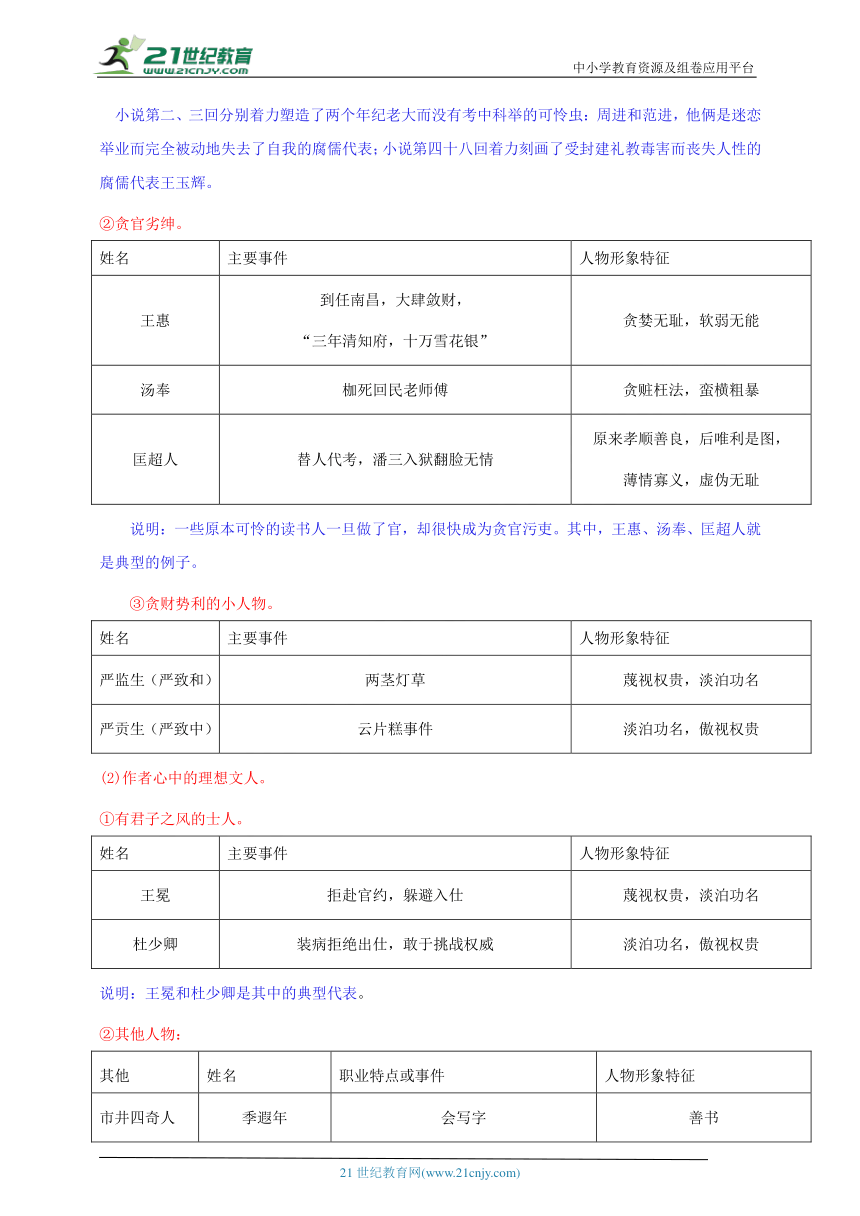

3.小说塑造的人物,可分为如下几种类型:

(1)作者抨击的反面人物。①受科举制度或礼教毒害的腐儒。

姓名 主要事件 人物形象特征

周进 贡院哭撞号板 皓首穷经,醉心科举

范进 中举喜极发疯 热衷功名,迂腐虚伪

王玉辉 女儿殉夫,先笑后哭 迂腐愚味,笃信礼教

小说第二、三回分别着力塑造了两个年纪老大而没有考中科举的可怜虫:周进和范进,他俩是迷恋举业而完全被动地失去了自我的腐儒代表;小说第四十八回着力刻画了受封建礼教毒害而丧失人性的腐儒代表王玉辉。

②贪官劣绅。

姓名 主要事件 人物形象特征

王惠 到任南昌,大肆敛财, “三年清知府,十万雪花银” 贪婪无耻,软弱无能

汤奉 枷死回民老师傅 贪赃枉法,蛮横粗暴

匡超人 替人代考,潘三入狱翻脸无情 原来孝顺善良,后唯利是图, 薄情寡义,虚伪无耻

说明:一些原本可怜的读书人一旦做了官,却很快成为贪官污吏。其中,王惠、汤奉、匡超人就是典型的例子。

③贪财势利的小人物。

姓名 主要事件 人物形象特征

严监生(严致和) 两茎灯草 蔑视权贵,淡泊功名

严贡生(严致中) 云片糕事件 淡泊功名,傲视权贵

(2)作者心中的理想文人。

①有君子之风的士人。

姓名 主要事件 人物形象特征

王冕 拒赴官约,躲避入仕 蔑视权贵,淡泊功名

杜少卿 装病拒绝出仕,敢于挑战权威 淡泊功名,傲视权贵

说明:王冕和杜少卿是其中的典型代表。

②其他人物:

其他 姓名 职业特点或事件 人物形象特征

市井四奇人 特殊女性 季遐年 会写字 善书

王太 卖火纸筒子 善棋

盖宽 开茶馆 善画

荆元 做裁缝 善琴

鲁小姐 身为女儿身,只能把希望寄托在丈夫身上,希望落空后,于是“课子到三四更鼓”,又把希望寄托在孩子身上。 才华横溢 痴迷八股

说明:市井四奇人——会写字的季遐年(善书)、卖火纸筒子的王太(善棋)、开茶馆的盖宽(善画),做裁缝的荆元(善琴)。

小说中还描写了两位特殊女性,一位是鲁小姐,她才华横溢、痴迷八股,可惜身为女儿身,只能把希望寄托在丈夫身上,希望落空后,于是“课子到三四更鼓”,又把希望寄托在孩子身上。另一特殊女性是一个豪放奇女子沈琼枝,她敢于抗婚,状告宋为富,表现得有勇有谋、善于反抗。名士杜少卿对她的评价是很准确的:“盐商富贵奢华,多少士大夫见了就销魂夺魄,你一个弱女子,视为土芥,这就可敬的极了!”

同学们,通过对人物形象的分类,我们认识到本作品的讽刺艺术突出表现在人物刻画上。其实,小说写了上百个人物形象,上至达官显宦,下至贩夫走卒。他们行藏不同,性格各异,而“其人性情心术,一一活现纸上。

★我来闯关

1.《儒林外史》描绘了封建科举制度下一幅生动鲜活的士人百态图,作者对不同的读书人有不同的情感态度,试以下面两个人物为例简要概括。

(1)杜少卿 (2)周进

答:

2.读完《懦林外史》,班上同学展开讨论。甲说:“(儒林外史>是典型的讽刺小说。”乙说:“不尽然,它也在宜扬传统美德,树立了许多正面形象。”你同意谁的观点 请举例说明。

答:

3.结合《儒林外史》整本书阅读,完成下面的小题。

(1)第一回的主要人物是王冕,但是王冕与小说后面章节的人物关联不大,作者为什么要在小说的开端用一章来写他呢

答:

(2)《儒林外史》以功名富贵为核心:有醉心功名迁腐可笑者;有心艳功名泯灭人性者;有依仗功名而假意清高者;有假托无意功名自命清高被人看破耻笑者;也有辞却功名释放个性者。以下人物属于哪种人 请任选一人结合小说情节加以简述。

周进 杜少卿 匡超人

答:

【答案】1.(1)淡泊名利,蔑视礼法,仗义疏财,是作者心目中的理想人物。作者对这类人物是欣赏、歌颂的,

(2)热衷科举,醉心功名,迂腐可笑,是一个典型的封建腐儒。作者对这类人物是批判、否定的。

2.1三例1)我同意甲的观点。作者以犀利的笔锋、.幽默的言辞,揭露了封建知识分子追求功名富贵的现象,以及封建官吏贪污受贿的社会现实,抨击了腐朽的科举制度和封建礼教。范进、匡超人、汤知县、严氏兄弟一类人物,作者给予了无情的讽刺。

(示例2)我同意乙的观点。作者虽以高超的笔法讽刺了范进、汤知县等人,但也树立了许多正而人物形象。如王冕懂事孝顺,勤奋好学,蔑视权贵;杜少卿仗义疏财,为人至孝。他们都是典型的正面人物,都具备很多传统美德。

3.(1)王冕磊落有大志,勤奋苦读,不是为求得功名利禄,而是要报效国家。《情林外史》将其作为开篇,是将王冕当成榜样人物“數陈大义”,后面出现的懦林群五与之形成对比,

(2)(示例)周进,属于醉心功名迁腐可笑者。周进生活穷困潦倒,不得不忍受着士林人物的差辱和市井小民的轻蔑。他心地非常善良,欺负过他的人,他并不计较;对他好的人,他十分感恩。他始终坚信科举是自己唯一的救命稻草。暮年飞黄腾达后,同情提携同样出身底层、屡试不第的范进,表现了周进秉性忠厚,迁而不恶的性格特点。在这个醉心于科举,而心术井未大坏的读书人身上,更可见出科举制对士子灵魂的侵蚀之深。

专题二《儒林外史》讽刺艺术探究

4.你能找出小说中令自己印象深刻的片段,并讨论这些片段运用了怎样的讽刺技巧吗?

(1)秉持公心,指摘时弊。

经典片段一:周进三阅范进试卷

周学道将范进卷子用心用意看了一遍,心里不喜道:“这样的文字,都说的是些甚么话!怪不得不进学!”丢过一边不看了。又坐了一会,还不见一个人来交卷,心里又想道:“何不把范进的卷子再看一遍?倘有一线之明,也可怜他苦志。”从头至尾,又看了一遍,觉得有些意思。……又取过范进卷子来看。看罢,不觉叹息道:“这样文字,连我看一两遍也不能解,直到三遍之后,才晓得是天地间之至文!真乃一字一珠!可见世上胡涂试官,不知屈煞了多少英才!”忙取笔细细圈点,卷面上加了三圈,即填了第一名。

——(节选自小说第三回《周学道校士拔真才 胡屠户行凶闹捷报》

在科举中,录取人才本应按文章水平高低,而主考官周学道因为与范进经历相似,有同病相怜之感,对范进文章前后的评判截然不同,以致才交两份试卷就将范进点了个第一名,前后评判构成鲜明对比。回目名中“拔真才”寓贬于褒,均有力地讽刺了主考官“周学道”的荒唐。

中不中举,全在主考官一念之间。但“真才”范进竟连北宋大文学家苏轼是谁都不知道,可见其不是什么真才。

吴敬梓对于世事的讥讽,并非出于个人恩怨和因个人而产生的对社会的激愤,而是出于对社会的深刻认识,讽刺的目的在于改良社会。借用鲁迅先生在《中国小说史略》中的“秉持公心,指摘时弊”来概括本书讽刺艺术第一大特点。

(2)以喜剧性的形式表现悲剧性的内容。

经典片段二:王玉辉女儿王三姑娘殉夫

王玉辉向女儿道:“我儿,你既如此,这是青史上留名的事,我难道反拦阻你?”……王玉辉走到床面前说道:“你这老人家真正是个呆子!三女儿他而今已是成了仙了,你哭他怎的?他这死的好,只怕我将来不能像他这一个好题目死理!”因仰天大笑道:“死的好!死的好!”……当日入祠安了位,知县祭、本学祭、余大先生蔡,阖县乡绅祭,通学朋友祭、两家亲戚祭、两家本族祭,祭了一天,在明伦堂摆席。通学人要请了王先生来上坐,说他生这样好女儿,为伦纪生色。王玉辉到了此时,转觉心伤,辞了不肯来。……又看了一会,见船上一个少年穿白的妇人,他又想起女儿,心里哽咽,那热泪直滚出来。

(节选自小说第四十八回《徽州府烈妇殉夫 泰伯祠遗贤感旧》

作者笔下的喜剧性人物都具有某种悲剧性特征,老秀才王玉辉听说女儿要殉节,不仅不加劝阻,反而予以鼓励。女儿死后,官府表彰烈妇,送他女儿入烈女祠公祭,王玉辉“转觉心伤,辞了不肯来”。

迂腐的王玉辉读“四书”“五经”,读得丧失了基本的人性。封建礼教教义折磨得他痛苦不堪。女儿殉夫,从“理”来看是一则喜事,所以他“仰天大笑”,极力称“好”;从“情”来讲,痛失女儿自然是悲事,所以他“热泪直滚”。

王玉辉先“笑”后“哭”,在让读者觉得可笑的同时,也深感可悲,“戚面能谐”,以喜剧性的形式表现悲剧性的内容是《儒林外史》讽刺艺术的第二大特点。

(3)婉而多讽。

经典片段三:匡超人拒探潘三

“……本该进到监里去看他一看,只是小弟而今比不得做诸生的时候,既替朝廷办事,就要照依着朝廷的赏罚,若到这样地方去看人,使是赏罚不明了。”蒋刑房道:“这本城的官并不是你先生做着,你只算去看看朋友,有甚么赏罚不明?”匡超人道:“二位先生,这话我不该说,因是知己面前不防。潘三哥所做的这些事,便是我做地方官,我也是要访拿他的。如今倒反走进监去看他,难道说朝廷处分的他不是?这就不是做臣子的道理了。况且我在这里取结,院里、司里都知道的,如今设若走一走,传的上边知道,就是小弟一生官场之玷。这个如何行得!可好费你蒋先生的心,多拜上潘三哥,凡事心照。若小弟侥幸,这回去就得个肥美地方,到任一年半载,那时带几百银子来帮衬他,倒不值甚么。”

匡超人错用“先儒”一词:

“……弟选的文章,每一回出,书店定要卖掉一万部,山东、山西、河南、陕西、北直的客人,都争着买,只愁买不到手;还有个拙稿是前年刻的,而今已经翻刻过三副板。不调二位先生说,此五省读书的人,家家隆重的是小弟,都在书案上,香火蜡烛,供着‘先儒匡子之神位’”牛布衣笑道:“先生,你此言误矣!所谓‘先儒’者,乃已经去世之儒者,今先生尚在,何得如此称呼?”匡超人红着脸道:“不然!所谓‘先儒’者,乃先生之谓也!”

(节选自小说第二十回《匡超人高兴长安道 牛布衣客死芜湖关》)

匡超人原本懂事善良又孝顺,但为了追求功名利禄,他拜提点他的知县为师,却不认学里的老师。对有恩于他的潘三也薄情寡义,不去探望,还说得冠冕堂皇。

他在牛布衣面前吹嘘撒谎,被牛布衣戳穿后还厚颜争辩。

5.《儒林外史》是中国古代最优秀的讽刺小说,请你对《儒林外史》使用最多的三种讽刺笔法进行诠释补充曲型情节。

讽刺手法鉴赏 典型情节内容

指摘时弊的对比 (1)

充满戏剧性的夸张 (2)

耐人寻味的白描 (3)

(1)

(2)

(3)

【答案】(1)对比: 同一人物言行对比:例如严贡生正在范进和张静斋面前吹嘘“小弟只是一个为人率真,在乡里之间,从不晓得占人寸丝半粟的便宜”,言犹未了,一个小厮进来说:“早上关的那口猪,那人来讨了,在家里吵哩。”通过言行的不一,揭示严贡生欺诈无赖的行径。 同一人物前后对比:如匡超人从孝亲爱邻的好青年堕落为虚伪贪婪的伪君子的前后对比。梅玖对进学前后周进的不同态度的对比。胡屠户对范进中举前后截然不同的两种态度的对比:中举前称他为“现世宝”“癞虾蟆”,中举后称他为“贤婿老爷”“天上‘文曲星’”。对他外貌的描述也不同,中举前说他“尖嘴猴腮”“不三不四”,中举后夸他“才学又高,品貌又好”。两次的贺礼也不同,中举前是“一副大肠和一瓶酒”,中举后是“七八斤肉,四五千钱”。离开范进家的动作神态也不同,中举前离开时是“横披了衣服,腆着肚子去了”,中举后离开时是“千恩万谢,低着头,笑迷迷的去了”。 不同人物正反对比:如正面人物有王冕、杜少卿、虞育德、庄绍光、迟衡山等与反面人物一系列假名士的对比。

夸张 :第五回中,写严监生之死是一个典型的例子。临死了还不忘灯盏里点的两茎灯草,唯恐费了油,直到赵氏挑掉一茎才断气。透过这样的细节描写,恰到好处的夸张,把严监生过分节俭的形象刻画得入木三分,活灵活现。再如,作者把看似荒唐的现象表现得如此合乎生活的逻辑,将当时的读书人热衷“科举”,一旦功名到手就如醉如痴,惊喜若狂,乃至发疯的社会现实加以夸张的描写,从而达到了尖锐的讽刺效果。

(3)白描 :如汤知县请正在居丧的范进吃饭,范进先是“退前缩后”地坚决不肯用银镶杯箸。汤知县赶忙叫人换了一个磁(现写作“瓷”)杯,一双象箸,他还是不肯,直到换了一双白颜色竹箸来,“方才罢了”。汤知县见他居丧如此尽礼,正发愁“倘或不用荤酒,却是不曾备办”,忽然看见“他在燕窝碗里拣了一个大虾元子送在嘴里”,心才安下来。真是“无一贬词,而情伪毕露”。再如第二回,描写夏总甲:“正说着,外边走进一个人来,两只红眼边,一副锅铁脸,几根黄胡子,歪戴着瓦楞帽,身上青布衣服就如油篓一般;手里拿着一根赶驴的鞭子,走进门来,和众人拱一拱手,一屁股就坐在上席。”寥寥数笔,一个让人心生厌恶的官

吏形象便跃然纸上。他官位不高,生活粗鄙,却摆出一副官老爷的架子。作者在描写之中并未用带有感彩的词语,但我们可以从字里行间感受到作者对他的憎恶和讽刺

专题三 《儒林外史》主题探究

《儒林外史》中描述了许多“出仕则为贪官污吏,压榨百姓;退居则为土豪劣绅,欺辱乡民”的所谓“人才”。你最厌恶哪些人?为什么?作者在书中到底是批判什么?请结合作品,阐述你的理由

答:

【答案】最厌恶像严贡生这样欺压百姓、六亲不认、横暴贪婪的土豪劣绅。

严贡生道:“后来倒也不常进去。实不相瞒,小弟只是一个为人率真,在乡里之间,从不晓得占人寸丝半粟的便宜,所以历来的父母官,都蒙相爱……”

一个蓬头赤足的小厮走了进来,望着他道:“老爷,家里请你回去。”严贡生道:“回去做甚么?”小厮道:“早上关的那口猪,那人来讨了,在家里吵哩。”严贡生道:“他要猪,拿钱来!”

(节选自小说第四回《荐亡斋和尚吃官司 打秋风乡绅遭横事》)

从上面语段我们可以看到严贡生口里吹嘘自己的德行,可做的都是无耻之事,虚伪谎言在他与小厮的对话中昭然若揭。表里不一,言行矛盾,有力地讽刺了他的卑劣和无耻,揭露了他欺压百姓、蛮横贪婪的个性,让人心生厌恶。他就是退居则为土豪劣绅,欺辱乡民的代表人物。

科举制从隋朝大业元年(605年)开始实行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试为止,经历了1300年,是世界上延续时间最长的选拔人才方法。相对于世袭制、察举制、九品中正制等选拔制度,科举制有利于从民间简拔人材,无疑是比较公平的方法。

但为什么我们所学过的课文《范进中举》《孔乙己》都把矛头对准了科举制呢?因为科举考核的内容与形式影响了其功能的发挥。由明代开始,科举的考试内容变成只要求考生能写出合乎形式的文章,不重考生的实际学识。大部分读书人为应科考,思想渐被狭隘的四书五经、迂腐的八股文所束缚。就像《儒林外史》中的范进,被吹捧为能作“天地间之至文”,竟连北宋大文学家苏轼是谁都不知道,可笑之至。

小说对僵化了的封建科举制和当时封建社会的“儒林”做出了深刻的批判。

专题四 故事会

(1)故事会。

提示:

①梳理你想讲述的故事的情节(王冕画荷、两根灯芯、“云片糕”事件、周进撞号板、范进中举),准备一个简要的提纲。

②讲述时既要抓住故事梗概,也要注意一些生动的细节,让自己的讲述更有吸引力。

③注意体会故事中包含的作者的情感态度,努力在自己的讲述中体现出来。

【答案】周进撞号板:周进已经六十多岁了,却还是个童生。当他进省城路过贡院的时候,他多年的心结被触动了。但他是童生,是不能进入贡院的,看门人拿鞭子将他打了出来。他恳求别人带他参观贡院,一进了号,见两块号板摆得齐齐整整,不觉眼睛里一阵酸酸的,一头撞在号板上,直僵僵不省人事。苏醒后满地打滚,放声大哭。几个商人得知原委,答应每人拿出几十两银子,让他纳监进场,帮助周进捐了个监生。

(2)续写故事。

提示:

①打开思路,天马行空,尽情想象,不妨设置一些悬念,让故事更加吸引人。

②人物刻画和情节设计要符合其性格特征,不能脱离原著。

③《儒林外史》特别善于通过富有意味的细节来塑造人物,揭示主题,尝试在自己的写作中学习这种笔法。

100

200

300

(1)明宪宗成化末年,山东兖州府汶上县有一位教书先生,名叫周进,他为了能够出人头地,荣耀乡里,屡次参加科举考试,可是60多岁了,却连秀才也没考上。一天,他与姐夫来到省城,走进了贡院。他触景生情,悲痛不已,一头撞在了号板上,不省人事,被救醒后,满地打滚,哭得口中鲜血直流。几个商人见他很是可怜,于是凑了二百两银子替他捐了个监生。他马上就向众人磕头,说:“我周进变驴变马也要报效!”不久,周进凭着监生的资格考中了举人。顷刻之间,不是亲的也来认亲,不是朋友的也来认作朋友,连他教过书的学堂居然也供奉起了“周太老爷”的“长生牌”。过了几年,他又中了进士,升为御史,被指派为广东学道。

(2)范进后来中了进士,受周进举荐,做了山东学道。回京之后,皇帝念其有功,又知他文章写得好,就软点为翰林院编修,参与编撰史书的工作。范进叩首谢恩,就到翰林院就职了。可那范进平日只读四书五经,写文章只会写一成不变的八股文,那编撰史书的活儿,他哪里能干得出来?过了一段时间,翰林院的同僚们就知道了他的底细,私下里都说他是一个五谷不分、四体不勤、只会做八股文的草包而已。

这天,编修们聚在一起闲聊,聊着聊着就聊到了编史上。一个编修力主欧阳修的主张,认为编撰史书要文字精简,务去陈言。这范进听着就疑惑了,欧阳修这名字听着熟悉,可怎么也想不起来是谁。于是,他小心翼翼地问旁边的一位编修:“请问兄台,这欧阳修大人是哪科进士?我怎么没见过他?”一言既出,周围一片寂静,那位编修斜着眼看了看范进,不冷不热地说:“范大人,这欧阳大人可不是本朝人,乃是宋朝人。”范进听罢此言,不禁老脸羞得通红,只好拱了拱手,讪讪地说一声:“见笑,见笑!”灰溜溜地走了。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

透过士林群像,品味人生百态

第05讲一《儒林外史》专题探究

“语文课程标准”要落地落实。新课标特别强调核心素养的培养,名著"专题探究"题型通过整本书阅读的真实情境,直接考查学生分析、推理、迁移等高阶思维能力,成为落实语文素养的重要载体。

“双减”背景下命题改革的内在要求。 语文素养的测评,通过一张试卷来实现,必然要求减少机械记忆试题的比例(占比不超15%),相应增加探究性、开放性的情境任务类题型,以此体现“测试即学习”的命题理念,引导语文教学从知识灌输转向能力培养。

因此综观2025年中考名著试题,“专题探究”考查成为热门。

翻阅2025年各地的中考名著试题时发现,“专题探究”“阅读探究”“探究任务”等名词频繁地出现在题干中。例如——

【2025天津中考】

成长的历程中,“师生情”是一种独特的存在,任岁月流逝,却历久弥新。某班开展了“经典中的师生情”阅读探究活动,请按照要求回答22-23 题。

【2025湖南中考】

任务一:小组计划围绕中国共产党领袖人物毛泽东同志的成长经历进行专题探究。请你参考《红星照耀中国》的目录,从阅读方法的角度提一条具体建议,并简要说明理由。

【2025上海中考】

请写出在小申的探究过程中你得到启发与感悟。(要求:每点不超过20字)

【2025山东烟台中考】

请你完成“读名著明理想”主题阅读活动的探究任务。

这些中考真题的题干明确指向“探究”二字。“探究”无疑是整本书阅读中的关键词,是语文素养提升的核心概念,是提高整本书阅读能力的重要抓手。有的中考名著题隐藏了“探究”这一高频词,但题干整体指向还是“探究类”。例如:

【2025安徽中考】

儿时的“我对父亲临时抽背《鉴略》和阿长买来《山海经》这两件事的情感态度有什么不同?对这两段经历的回顾,体现了作者对儿童教育怎样的思考?

从题干中可以看出,命题人是让考生探究“作者对儿童教育的思考”这一专题,并且给出了具体考查的事例。

新课标提倡整本书阅读,体现在新中考里,就是“专题探究”这一新考法。

专题一:透过“儒林”众生相 品味人生百态

“儒林”指封建社会里“读书人”或“士人”这一群体。历代正史皆相沿设有“儒林传”,记述各朝有学问、有品德的大儒。吴敬梓的《儒林外史》却与此不同,刻画的是“儒林”的另一些为正史官书所不载的面相。

《儒林外史》这本小说描述了众多读书人日常生活中的生存状态与精神世界,展现功名利禄对读书人灵魂的毒害,同时也寄托了作者对理想社会和生活的追求。

1.结合《儒林外史》回目中的主要出场人物,分析其结构安排特点

序号 回目 主要出场人物

1 第一回 王冕、秦老

2 第二回——第四回 周进、范进、严贡生、汤知县

3 第五回——第六回 严监生、严贡生

4 第七回——第九回 范进、王惠、蘧公孙、娄府二公子

5 第十回——第十二回 鲁编修、蓬公孙、鲁小姐、杨执中

6 第十三回——第十四回 蓬公孙、马二

7 第十五回——第十六回 马二、匡超人

8 第十七回——第十八回 匡超人、潘三、匡二、胡三公子

9 第十九回——第二十回 匡超人、潘三、牛布衣

10 第二十一回——第二十二回 车浦、牛玉圃

11 第二十三回——第二十四回 车浦、、牛玉圃、鲍文卿

12 第二十五回——第二十六回 鲍文卿、鲍廷玺

13 第二十七回——第二十八回 鲍廷玉、季苇萧、萧金钰

14 第二十九回——第三十回 鲍廷玺、季苇萧、杜慎卿

15 第三十一回——第三十二回 鲍延玺、杜少卿、娄焕文

16 第三十三回——第三十四回 杜少卿、迟衡山、蘧公孙、马二

17 第三十五回——第三十六回 庄征君、虞博士、杜少卿

18 第三十七回——第三十八回 虞博士、杜少卿、郭孝子

19 第三十九回——第四十回 萧云仙、沈琼枝

20 第四十一回——第四十二回 杜少卿、庄绍光、庄濯江、沈琼枝

21 第四十三回——第四十四回 汤总镇、萧柏泉、余有达、杜少卿

22 第四十五回——第四十六回 余二、杜少卿、萧云山、余大先无生

23 第四十七回——第四十八回 虞华轩、王玉辉、余大先生

24 第四十九回——第五十回 高翰林、万中书、凤四老爹

25 第五十一回——第五十二回 凤四老爹、陈正公、毛二胡子

26 第五十三回——第五十四回 陈木南、陈和尚、丁言志

27 第五十五回——第五十六回 季遐年、王太、盖宽、荆元

观察书目及人物安排特点,我们可以发现《儒林外史》与以往长篇小说不同,这本小说没有贯穿全书的中心人物和主要情节,而是由众多故事连缀而成,讲述的是当时众多普通士人的故事,展现的是士人日常生活中的生存状态与精神世界。

第一回可看作全书总纲,点明主题和创作意图;第二部分(第二回第三十回)叙说各地各类儒林人物;第三部分(第三十一回一第五十五回)杜少卿迁居南京,中心便转移到南京士林的活动,主要事件为祭泰伯祠;第四部分(第五十六回)借“幽榜”回应“楔子”,首尾呼应,浑然一体。全书呈回环式结构。

2.深度阅读《儒林外史》体会其中形形色色的人物形象,依据所给情节,填写人物。

人物情节归纳。

(1)“隐括全文”的“名流”——

(2)“暮年登上第”的老童生——

(3)中举前后对比鲜明的疯子——

(4)“添列衣冠”“胆小有钱”的兄弟俩——

(5)“铮铮有名”的禀生——

(6)“穷翰林”——

(7)庸中佼佼的制义选家——

(8)从拆字少年到内廷教习的——

(9)由“风流才子”而“铨选部郎”的——

(10)由“豪杰”堕落为败家子弟的——

(11)谦逊恬适的学者——

(12)“渐渐销磨”的“真儒”——

(13)“为人以忠孝为本”的父子——

(14)孝悌君子——

(15)自称“迂拙”其实“伪妄”的老秀才——

(16)极富“义气”的“壮士”——

【答案】

(1)“隐括全文”的“名流”——王冕

(2)“暮年登上第”的老童生——周进

(3)中举前后对比鲜明的疯子——范进

(4)“添列衣冠”“胆小有钱”的兄弟俩——严贡生、严监生

(5)“铮铮有名”的禀生——王德、王仁

(6)“穷翰林”——鲁氏父女

(7)庸中佼佼的制义选家——马静

(8)从拆字少年到内廷教习的——匡迥

(9)由“风流才子”而“铨选部郎”的——杜倩

(10)由“豪杰”堕落为败家子弟的——杜仪

(11)谦逊恬适的学者——庄尚志

(12)“渐渐销磨”的“真儒”——虞育德

(13)“为人以忠孝为本”的父子——萧浩父子

(14)孝悌君子——余特、余持

(15)自称“迂拙”其实“伪妄”的老秀才——王蕴

(16)极富“义气”的“壮士”——凤鸣歧

3.小说塑造的人物,可分为如下几种类型:

(1)作者抨击的反面人物。①受科举制度或礼教毒害的腐儒。

姓名 主要事件 人物形象特征

周进 贡院哭撞号板 皓首穷经,醉心科举

范进 中举喜极发疯 热衷功名,迂腐虚伪

王玉辉 女儿殉夫,先笑后哭 迂腐愚味,笃信礼教

小说第二、三回分别着力塑造了两个年纪老大而没有考中科举的可怜虫:周进和范进,他俩是迷恋举业而完全被动地失去了自我的腐儒代表;小说第四十八回着力刻画了受封建礼教毒害而丧失人性的腐儒代表王玉辉。

②贪官劣绅。

姓名 主要事件 人物形象特征

王惠 到任南昌,大肆敛财, “三年清知府,十万雪花银” 贪婪无耻,软弱无能

汤奉 枷死回民老师傅 贪赃枉法,蛮横粗暴

匡超人 替人代考,潘三入狱翻脸无情 原来孝顺善良,后唯利是图, 薄情寡义,虚伪无耻

说明:一些原本可怜的读书人一旦做了官,却很快成为贪官污吏。其中,王惠、汤奉、匡超人就是典型的例子。

③贪财势利的小人物。

姓名 主要事件 人物形象特征

严监生(严致和) 两茎灯草 蔑视权贵,淡泊功名

严贡生(严致中) 云片糕事件 淡泊功名,傲视权贵

(2)作者心中的理想文人。

①有君子之风的士人。

姓名 主要事件 人物形象特征

王冕 拒赴官约,躲避入仕 蔑视权贵,淡泊功名

杜少卿 装病拒绝出仕,敢于挑战权威 淡泊功名,傲视权贵

说明:王冕和杜少卿是其中的典型代表。

②其他人物:

其他 姓名 职业特点或事件 人物形象特征

市井四奇人 特殊女性 季遐年 会写字 善书

王太 卖火纸筒子 善棋

盖宽 开茶馆 善画

荆元 做裁缝 善琴

鲁小姐 身为女儿身,只能把希望寄托在丈夫身上,希望落空后,于是“课子到三四更鼓”,又把希望寄托在孩子身上。 才华横溢 痴迷八股

说明:市井四奇人——会写字的季遐年(善书)、卖火纸筒子的王太(善棋)、开茶馆的盖宽(善画),做裁缝的荆元(善琴)。

小说中还描写了两位特殊女性,一位是鲁小姐,她才华横溢、痴迷八股,可惜身为女儿身,只能把希望寄托在丈夫身上,希望落空后,于是“课子到三四更鼓”,又把希望寄托在孩子身上。另一特殊女性是一个豪放奇女子沈琼枝,她敢于抗婚,状告宋为富,表现得有勇有谋、善于反抗。名士杜少卿对她的评价是很准确的:“盐商富贵奢华,多少士大夫见了就销魂夺魄,你一个弱女子,视为土芥,这就可敬的极了!”

同学们,通过对人物形象的分类,我们认识到本作品的讽刺艺术突出表现在人物刻画上。其实,小说写了上百个人物形象,上至达官显宦,下至贩夫走卒。他们行藏不同,性格各异,而“其人性情心术,一一活现纸上。

★我来闯关

1.《儒林外史》描绘了封建科举制度下一幅生动鲜活的士人百态图,作者对不同的读书人有不同的情感态度,试以下面两个人物为例简要概括。

(1)杜少卿 (2)周进

答:

2.读完《懦林外史》,班上同学展开讨论。甲说:“(儒林外史>是典型的讽刺小说。”乙说:“不尽然,它也在宜扬传统美德,树立了许多正面形象。”你同意谁的观点 请举例说明。

答:

3.结合《儒林外史》整本书阅读,完成下面的小题。

(1)第一回的主要人物是王冕,但是王冕与小说后面章节的人物关联不大,作者为什么要在小说的开端用一章来写他呢

答:

(2)《儒林外史》以功名富贵为核心:有醉心功名迁腐可笑者;有心艳功名泯灭人性者;有依仗功名而假意清高者;有假托无意功名自命清高被人看破耻笑者;也有辞却功名释放个性者。以下人物属于哪种人 请任选一人结合小说情节加以简述。

周进 杜少卿 匡超人

答:

【答案】1.(1)淡泊名利,蔑视礼法,仗义疏财,是作者心目中的理想人物。作者对这类人物是欣赏、歌颂的,

(2)热衷科举,醉心功名,迂腐可笑,是一个典型的封建腐儒。作者对这类人物是批判、否定的。

2.1三例1)我同意甲的观点。作者以犀利的笔锋、.幽默的言辞,揭露了封建知识分子追求功名富贵的现象,以及封建官吏贪污受贿的社会现实,抨击了腐朽的科举制度和封建礼教。范进、匡超人、汤知县、严氏兄弟一类人物,作者给予了无情的讽刺。

(示例2)我同意乙的观点。作者虽以高超的笔法讽刺了范进、汤知县等人,但也树立了许多正而人物形象。如王冕懂事孝顺,勤奋好学,蔑视权贵;杜少卿仗义疏财,为人至孝。他们都是典型的正面人物,都具备很多传统美德。

3.(1)王冕磊落有大志,勤奋苦读,不是为求得功名利禄,而是要报效国家。《情林外史》将其作为开篇,是将王冕当成榜样人物“數陈大义”,后面出现的懦林群五与之形成对比,

(2)(示例)周进,属于醉心功名迁腐可笑者。周进生活穷困潦倒,不得不忍受着士林人物的差辱和市井小民的轻蔑。他心地非常善良,欺负过他的人,他并不计较;对他好的人,他十分感恩。他始终坚信科举是自己唯一的救命稻草。暮年飞黄腾达后,同情提携同样出身底层、屡试不第的范进,表现了周进秉性忠厚,迁而不恶的性格特点。在这个醉心于科举,而心术井未大坏的读书人身上,更可见出科举制对士子灵魂的侵蚀之深。

专题二《儒林外史》讽刺艺术探究

4.你能找出小说中令自己印象深刻的片段,并讨论这些片段运用了怎样的讽刺技巧吗?

(1)秉持公心,指摘时弊。

经典片段一:周进三阅范进试卷

周学道将范进卷子用心用意看了一遍,心里不喜道:“这样的文字,都说的是些甚么话!怪不得不进学!”丢过一边不看了。又坐了一会,还不见一个人来交卷,心里又想道:“何不把范进的卷子再看一遍?倘有一线之明,也可怜他苦志。”从头至尾,又看了一遍,觉得有些意思。……又取过范进卷子来看。看罢,不觉叹息道:“这样文字,连我看一两遍也不能解,直到三遍之后,才晓得是天地间之至文!真乃一字一珠!可见世上胡涂试官,不知屈煞了多少英才!”忙取笔细细圈点,卷面上加了三圈,即填了第一名。

——(节选自小说第三回《周学道校士拔真才 胡屠户行凶闹捷报》

在科举中,录取人才本应按文章水平高低,而主考官周学道因为与范进经历相似,有同病相怜之感,对范进文章前后的评判截然不同,以致才交两份试卷就将范进点了个第一名,前后评判构成鲜明对比。回目名中“拔真才”寓贬于褒,均有力地讽刺了主考官“周学道”的荒唐。

中不中举,全在主考官一念之间。但“真才”范进竟连北宋大文学家苏轼是谁都不知道,可见其不是什么真才。

吴敬梓对于世事的讥讽,并非出于个人恩怨和因个人而产生的对社会的激愤,而是出于对社会的深刻认识,讽刺的目的在于改良社会。借用鲁迅先生在《中国小说史略》中的“秉持公心,指摘时弊”来概括本书讽刺艺术第一大特点。

(2)以喜剧性的形式表现悲剧性的内容。

经典片段二:王玉辉女儿王三姑娘殉夫

王玉辉向女儿道:“我儿,你既如此,这是青史上留名的事,我难道反拦阻你?”……王玉辉走到床面前说道:“你这老人家真正是个呆子!三女儿他而今已是成了仙了,你哭他怎的?他这死的好,只怕我将来不能像他这一个好题目死理!”因仰天大笑道:“死的好!死的好!”……当日入祠安了位,知县祭、本学祭、余大先生蔡,阖县乡绅祭,通学朋友祭、两家亲戚祭、两家本族祭,祭了一天,在明伦堂摆席。通学人要请了王先生来上坐,说他生这样好女儿,为伦纪生色。王玉辉到了此时,转觉心伤,辞了不肯来。……又看了一会,见船上一个少年穿白的妇人,他又想起女儿,心里哽咽,那热泪直滚出来。

(节选自小说第四十八回《徽州府烈妇殉夫 泰伯祠遗贤感旧》

作者笔下的喜剧性人物都具有某种悲剧性特征,老秀才王玉辉听说女儿要殉节,不仅不加劝阻,反而予以鼓励。女儿死后,官府表彰烈妇,送他女儿入烈女祠公祭,王玉辉“转觉心伤,辞了不肯来”。

迂腐的王玉辉读“四书”“五经”,读得丧失了基本的人性。封建礼教教义折磨得他痛苦不堪。女儿殉夫,从“理”来看是一则喜事,所以他“仰天大笑”,极力称“好”;从“情”来讲,痛失女儿自然是悲事,所以他“热泪直滚”。

王玉辉先“笑”后“哭”,在让读者觉得可笑的同时,也深感可悲,“戚面能谐”,以喜剧性的形式表现悲剧性的内容是《儒林外史》讽刺艺术的第二大特点。

(3)婉而多讽。

经典片段三:匡超人拒探潘三

“……本该进到监里去看他一看,只是小弟而今比不得做诸生的时候,既替朝廷办事,就要照依着朝廷的赏罚,若到这样地方去看人,使是赏罚不明了。”蒋刑房道:“这本城的官并不是你先生做着,你只算去看看朋友,有甚么赏罚不明?”匡超人道:“二位先生,这话我不该说,因是知己面前不防。潘三哥所做的这些事,便是我做地方官,我也是要访拿他的。如今倒反走进监去看他,难道说朝廷处分的他不是?这就不是做臣子的道理了。况且我在这里取结,院里、司里都知道的,如今设若走一走,传的上边知道,就是小弟一生官场之玷。这个如何行得!可好费你蒋先生的心,多拜上潘三哥,凡事心照。若小弟侥幸,这回去就得个肥美地方,到任一年半载,那时带几百银子来帮衬他,倒不值甚么。”

匡超人错用“先儒”一词:

“……弟选的文章,每一回出,书店定要卖掉一万部,山东、山西、河南、陕西、北直的客人,都争着买,只愁买不到手;还有个拙稿是前年刻的,而今已经翻刻过三副板。不调二位先生说,此五省读书的人,家家隆重的是小弟,都在书案上,香火蜡烛,供着‘先儒匡子之神位’”牛布衣笑道:“先生,你此言误矣!所谓‘先儒’者,乃已经去世之儒者,今先生尚在,何得如此称呼?”匡超人红着脸道:“不然!所谓‘先儒’者,乃先生之谓也!”

(节选自小说第二十回《匡超人高兴长安道 牛布衣客死芜湖关》)

匡超人原本懂事善良又孝顺,但为了追求功名利禄,他拜提点他的知县为师,却不认学里的老师。对有恩于他的潘三也薄情寡义,不去探望,还说得冠冕堂皇。

他在牛布衣面前吹嘘撒谎,被牛布衣戳穿后还厚颜争辩。

5.《儒林外史》是中国古代最优秀的讽刺小说,请你对《儒林外史》使用最多的三种讽刺笔法进行诠释补充曲型情节。

讽刺手法鉴赏 典型情节内容

指摘时弊的对比 (1)

充满戏剧性的夸张 (2)

耐人寻味的白描 (3)

(1)

(2)

(3)

【答案】(1)对比: 同一人物言行对比:例如严贡生正在范进和张静斋面前吹嘘“小弟只是一个为人率真,在乡里之间,从不晓得占人寸丝半粟的便宜”,言犹未了,一个小厮进来说:“早上关的那口猪,那人来讨了,在家里吵哩。”通过言行的不一,揭示严贡生欺诈无赖的行径。 同一人物前后对比:如匡超人从孝亲爱邻的好青年堕落为虚伪贪婪的伪君子的前后对比。梅玖对进学前后周进的不同态度的对比。胡屠户对范进中举前后截然不同的两种态度的对比:中举前称他为“现世宝”“癞虾蟆”,中举后称他为“贤婿老爷”“天上‘文曲星’”。对他外貌的描述也不同,中举前说他“尖嘴猴腮”“不三不四”,中举后夸他“才学又高,品貌又好”。两次的贺礼也不同,中举前是“一副大肠和一瓶酒”,中举后是“七八斤肉,四五千钱”。离开范进家的动作神态也不同,中举前离开时是“横披了衣服,腆着肚子去了”,中举后离开时是“千恩万谢,低着头,笑迷迷的去了”。 不同人物正反对比:如正面人物有王冕、杜少卿、虞育德、庄绍光、迟衡山等与反面人物一系列假名士的对比。

夸张 :第五回中,写严监生之死是一个典型的例子。临死了还不忘灯盏里点的两茎灯草,唯恐费了油,直到赵氏挑掉一茎才断气。透过这样的细节描写,恰到好处的夸张,把严监生过分节俭的形象刻画得入木三分,活灵活现。再如,作者把看似荒唐的现象表现得如此合乎生活的逻辑,将当时的读书人热衷“科举”,一旦功名到手就如醉如痴,惊喜若狂,乃至发疯的社会现实加以夸张的描写,从而达到了尖锐的讽刺效果。

(3)白描 :如汤知县请正在居丧的范进吃饭,范进先是“退前缩后”地坚决不肯用银镶杯箸。汤知县赶忙叫人换了一个磁(现写作“瓷”)杯,一双象箸,他还是不肯,直到换了一双白颜色竹箸来,“方才罢了”。汤知县见他居丧如此尽礼,正发愁“倘或不用荤酒,却是不曾备办”,忽然看见“他在燕窝碗里拣了一个大虾元子送在嘴里”,心才安下来。真是“无一贬词,而情伪毕露”。再如第二回,描写夏总甲:“正说着,外边走进一个人来,两只红眼边,一副锅铁脸,几根黄胡子,歪戴着瓦楞帽,身上青布衣服就如油篓一般;手里拿着一根赶驴的鞭子,走进门来,和众人拱一拱手,一屁股就坐在上席。”寥寥数笔,一个让人心生厌恶的官

吏形象便跃然纸上。他官位不高,生活粗鄙,却摆出一副官老爷的架子。作者在描写之中并未用带有感彩的词语,但我们可以从字里行间感受到作者对他的憎恶和讽刺

专题三 《儒林外史》主题探究

《儒林外史》中描述了许多“出仕则为贪官污吏,压榨百姓;退居则为土豪劣绅,欺辱乡民”的所谓“人才”。你最厌恶哪些人?为什么?作者在书中到底是批判什么?请结合作品,阐述你的理由

答:

【答案】最厌恶像严贡生这样欺压百姓、六亲不认、横暴贪婪的土豪劣绅。

严贡生道:“后来倒也不常进去。实不相瞒,小弟只是一个为人率真,在乡里之间,从不晓得占人寸丝半粟的便宜,所以历来的父母官,都蒙相爱……”

一个蓬头赤足的小厮走了进来,望着他道:“老爷,家里请你回去。”严贡生道:“回去做甚么?”小厮道:“早上关的那口猪,那人来讨了,在家里吵哩。”严贡生道:“他要猪,拿钱来!”

(节选自小说第四回《荐亡斋和尚吃官司 打秋风乡绅遭横事》)

从上面语段我们可以看到严贡生口里吹嘘自己的德行,可做的都是无耻之事,虚伪谎言在他与小厮的对话中昭然若揭。表里不一,言行矛盾,有力地讽刺了他的卑劣和无耻,揭露了他欺压百姓、蛮横贪婪的个性,让人心生厌恶。他就是退居则为土豪劣绅,欺辱乡民的代表人物。

科举制从隋朝大业元年(605年)开始实行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试为止,经历了1300年,是世界上延续时间最长的选拔人才方法。相对于世袭制、察举制、九品中正制等选拔制度,科举制有利于从民间简拔人材,无疑是比较公平的方法。

但为什么我们所学过的课文《范进中举》《孔乙己》都把矛头对准了科举制呢?因为科举考核的内容与形式影响了其功能的发挥。由明代开始,科举的考试内容变成只要求考生能写出合乎形式的文章,不重考生的实际学识。大部分读书人为应科考,思想渐被狭隘的四书五经、迂腐的八股文所束缚。就像《儒林外史》中的范进,被吹捧为能作“天地间之至文”,竟连北宋大文学家苏轼是谁都不知道,可笑之至。

小说对僵化了的封建科举制和当时封建社会的“儒林”做出了深刻的批判。

专题四 故事会

(1)故事会。

提示:

①梳理你想讲述的故事的情节(王冕画荷、两根灯芯、“云片糕”事件、周进撞号板、范进中举),准备一个简要的提纲。

②讲述时既要抓住故事梗概,也要注意一些生动的细节,让自己的讲述更有吸引力。

③注意体会故事中包含的作者的情感态度,努力在自己的讲述中体现出来。

【答案】周进撞号板:周进已经六十多岁了,却还是个童生。当他进省城路过贡院的时候,他多年的心结被触动了。但他是童生,是不能进入贡院的,看门人拿鞭子将他打了出来。他恳求别人带他参观贡院,一进了号,见两块号板摆得齐齐整整,不觉眼睛里一阵酸酸的,一头撞在号板上,直僵僵不省人事。苏醒后满地打滚,放声大哭。几个商人得知原委,答应每人拿出几十两银子,让他纳监进场,帮助周进捐了个监生。

(2)续写故事。

提示:

①打开思路,天马行空,尽情想象,不妨设置一些悬念,让故事更加吸引人。

②人物刻画和情节设计要符合其性格特征,不能脱离原著。

③《儒林外史》特别善于通过富有意味的细节来塑造人物,揭示主题,尝试在自己的写作中学习这种笔法。

100

200

300

(1)明宪宗成化末年,山东兖州府汶上县有一位教书先生,名叫周进,他为了能够出人头地,荣耀乡里,屡次参加科举考试,可是60多岁了,却连秀才也没考上。一天,他与姐夫来到省城,走进了贡院。他触景生情,悲痛不已,一头撞在了号板上,不省人事,被救醒后,满地打滚,哭得口中鲜血直流。几个商人见他很是可怜,于是凑了二百两银子替他捐了个监生。他马上就向众人磕头,说:“我周进变驴变马也要报效!”不久,周进凭着监生的资格考中了举人。顷刻之间,不是亲的也来认亲,不是朋友的也来认作朋友,连他教过书的学堂居然也供奉起了“周太老爷”的“长生牌”。过了几年,他又中了进士,升为御史,被指派为广东学道。

(2)范进后来中了进士,受周进举荐,做了山东学道。回京之后,皇帝念其有功,又知他文章写得好,就软点为翰林院编修,参与编撰史书的工作。范进叩首谢恩,就到翰林院就职了。可那范进平日只读四书五经,写文章只会写一成不变的八股文,那编撰史书的活儿,他哪里能干得出来?过了一段时间,翰林院的同僚们就知道了他的底细,私下里都说他是一个五谷不分、四体不勤、只会做八股文的草包而已。

这天,编修们聚在一起闲聊,聊着聊着就聊到了编史上。一个编修力主欧阳修的主张,认为编撰史书要文字精简,务去陈言。这范进听着就疑惑了,欧阳修这名字听着熟悉,可怎么也想不起来是谁。于是,他小心翼翼地问旁边的一位编修:“请问兄台,这欧阳修大人是哪科进士?我怎么没见过他?”一言既出,周围一片寂静,那位编修斜着眼看了看范进,不冷不热地说:“范大人,这欧阳大人可不是本朝人,乃是宋朝人。”范进听罢此言,不禁老脸羞得通红,只好拱了拱手,讪讪地说一声:“见笑,见笑!”灰溜溜地走了。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读