【带解析】2015-2016学年人民版必修二 苏联社会主义建设的经验与教训单元测试

文档属性

| 名称 | 【带解析】2015-2016学年人民版必修二 苏联社会主义建设的经验与教训单元测试 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 35.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-07-04 09:16:00 | ||

图片预览

文档简介

专题七

苏联社会主义建设的经验与教训单元测试

一、选择题

1.“俄国近发生铲除中农阶级运动,雷厉风

( http: / / www.21cnjy.com )行,各地骚然,至少有五百万人将失其生活之途,以是反抗之势甚炽,流血之事颇多。”“在北高加索,去年秋天反抗谷量征收最力的地方,把整个村子的人都放逐到远荒的地方去了。这样整村子的放逐人民,近年来在苏联是不罕见的事情,而且至今这种手段,对于凡是直言无忌的反抗集团化和谷量征收的富农或是农人,随时仍在准备实行。”材料反映了

A.余粮收集制的强力推行

B.新经济政策的巨大困难

C.农业集体化的过激行为

D.赫鲁晓夫改革陷入困境

2.1958年,苏共中央通过决议,取消粮食

( http: / / www.21cnjy.com )及农产品义务交售制,改变农业生产组织形式,扩大集体农庄的经营自主权,推行小组包工奖励办法。这些举措

A.改变了苏联工农业发展不平衡状态

B.成为苏联经济体制变革的开端

C.一定程度上提升苏联农业生产能力

D.借助市场关系推动农业的发展

3.20

世纪70

年代中期,苏联成为世界

( http: / / www.21cnjy.com )第一大石油出口国,也是世界最大的粮食进口国。到80

年代,苏联一半以上的外汇收入靠石油出口,而一半以上的外汇支出用于进口食品。这种情况体现出苏联( )

A.进出口贸易协调发展

B.新经济制度初现成效

C.计划经济体制的优势

D.产业结构的不合理性

4.布哈林说:为了使国家工

( http: / / www.21cnjy.com )业化得到实现……不仅应当保证对建筑材料等等的需求的相应的货币,而且应当保证这种建筑材料相应的供应……(无论如何)也不能用“未来的砖头”建造“现实的”工厂。对布哈林的话理解正确的是( )

A.强调要优先发展重工业

B.强调国民经济发展比例均衡

C.强调按经济规律发展工业

D.强调货币供应量要与实体经济相适应

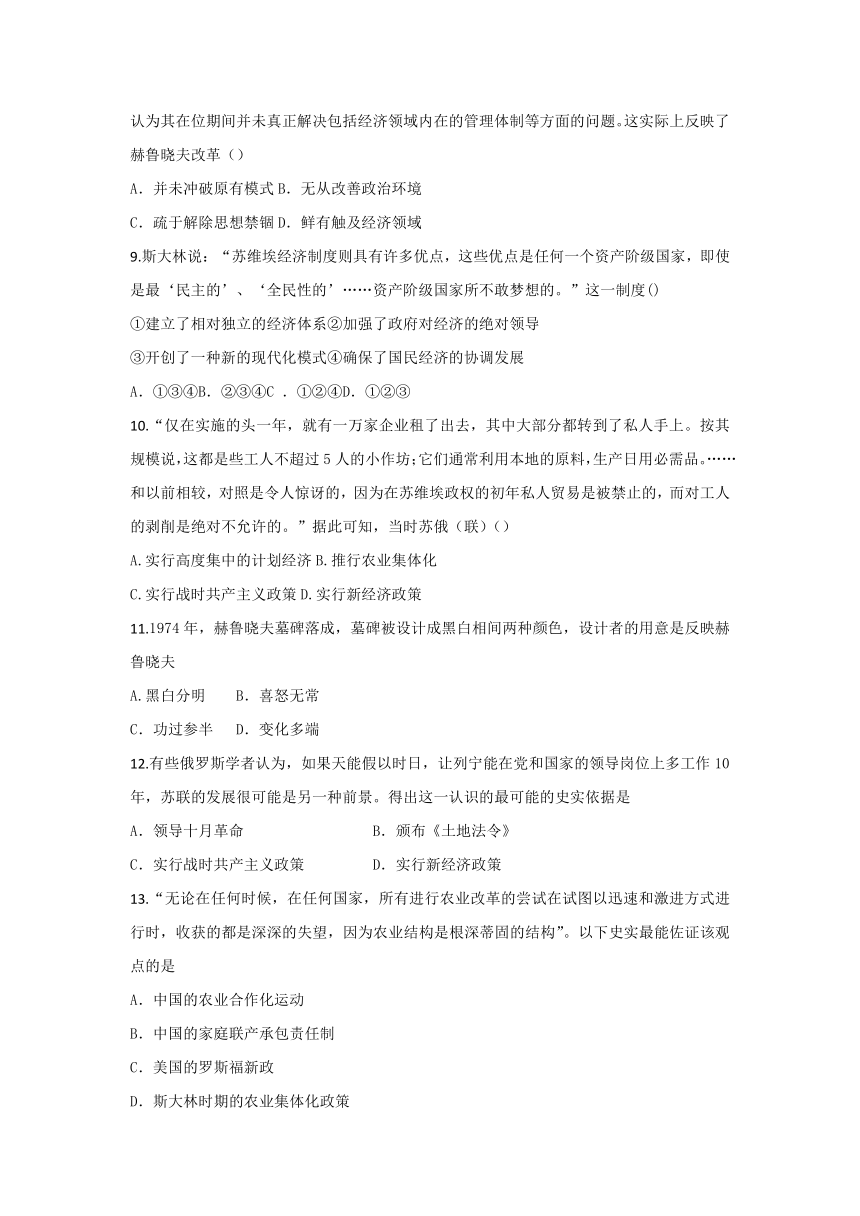

5.下表选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

材料

结论

A

在1720—1820年间,中国国内生产总值在世界总值中所占比重的年增长率高于整个欧洲地区。

这一时期中国的经济增长速度远高于英国

B

普法战争中普鲁士军队在色当俘获法国皇帝拿破仑三世及其亲率的近十万法军。

先进的社会制度是夺取战争胜利的必要条件

C

苏联粮食产量1954年为8560万吨,1956年为12500万吨,1958年为13470万吨。

赫鲁晓夫的改革措施取得了一定成效

D

“北美自由贸易区”成立以来的20年间,三个经济体间已发展出更宽、更深、更高效的供应链。

三国互惠使墨西哥一跃成为发达国家

6.曾被列宁评价为“党的最可贵的和最大

( http: / / www.21cnjy.com )的理论家”布哈林认为,它“并不只适应于内战的某个发展阶段,而是万能的、普遍适用的、也就是胜利了的无产阶级经济政策的‘正常’形式”。布哈林这种认识

A.是对农业全盘集体化运动的反思

B.客观评价了新经济体制

C.是对战时共产主义政策的肯定

D.推动了新经济政策实行

7.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中

( http: / / www.21cnjy.com )说:“(苏联)的五年计划引起了全世界的关注。……因此,原先的怀疑态度转变为真正的兴趣,有时转变为模仿。”促成当时西方“态度转变”的主要原因是

A.苏联五年计划使人民富裕

B.自由经济模式的弊端无法克服

C.急于摆脱经济危机的困境

D.计划经济是医治经济危机良方

8.1964年10月,赫鲁晓夫辞职

( http: / / www.21cnjy.com )下台后曾自豪地说:“也许我做过的最重要的事情是这一件——那就是,他们只需要投票就能让我下台,而斯大林则会把他们全部抓起来。”但舆论却认为其在位期间并未真正解决包括经济领域内在的管理体制等方面的问题。这实际上反映了赫鲁晓夫改革()

A.并未冲破原有模式B.无从改善政治环境

C.疏于解除思想禁锢D.鲜有触及经济领域

9.斯大林说:“苏维埃经济制度则具有许多优点

( http: / / www.21cnjy.com ),这些优点是任何一个资产阶级国家,即使是最‘民主的’、‘全民性的’……资产阶级国家所不敢梦想的。”这一制度()

①建立了相对独立的经济体系②加强了政府对经济的绝对领导

③开创了一种新的现代化模式④确保了国民经济的协调发展

A.①③④B.②③④C

.①②④D.①②③

10.“仅在实施的头一年,

( http: / / www.21cnjy.com )就有一万家企业租了出去,其中大部分都转到了私人手上。按其规模说,这都是些工人不超过5人的小作坊;它们通常利用本地的原料,生产日用必需品。……和以前相较,对照是令人惊讶的,因为在苏维埃政权的初年私人贸易是被禁止的,而对工人的剥削是绝对不允许的。”据此可知,当时苏俄(联)()

A.实行高度集中的计划经济B.推行农业集体化

C.实行战时共产主义政策D.实行新经济政策

11.1974年,赫鲁晓夫墓碑落成,墓碑被设计成黑白相间两种颜色,设计者的用意是反映赫鲁晓夫

A.黑白分明

B.喜怒无常

C.功过参半

D.变化多端

12.有些俄罗斯学者认为

( http: / / www.21cnjy.com ),如果天能假以时日,让列宁能在党和国家的领导岗位上多工作10年,苏联的发展很可能是另一种前景。得出这一认识的最可能的史实依据是

A.领导十月革命

B.颁布《土地法令》

C.实行战时共产主义政策

D.实行新经济政策

13.“无论在任何时候,在任何国家,所

( http: / / www.21cnjy.com )有进行农业改革的尝试在试图以迅速和激进方式进行时,收获的都是深深的失望,因为农业结构是根深蒂固的结构”。以下史实最能佐证该观点的是

A.中国的农业合作化运动

B.中国的家庭联产承包责任制

C.美国的罗斯福新政

D.斯大林时期的农业集体化政策

14.1918年,列宁在全俄苏维埃第

( http: / / www.21cnjy.com )三次代表大会上说:“我知道我们才开始进入社会主义过渡的时期。我们还没有到达社会主义,我们不能一下子跳到社会主义,我们甚至远没有结束从资本主义到社会主义的过渡时期。”这一观点

A.认为俄国缺乏到达社会主义的条件

B.为实行新经济政策做出说明

C.总结战时共产主义政策的经验教训

D.认为应逐步过渡到社会主义

15.斯大林认为,新经济政策实施后

( http: / / www.21cnjy.com ),农村产生了很多富农,已经形成一个阶级了。要搞大农业,必须消灭富农的庄园,而且不是消灭个别的富农,要“全盘集体化”,各方面、各个地区都集体化。据此分析,斯大林意在

A.调整农村阶级关系

B.扩大国营农场自主权

C.优先保护农民利益

D.实行农民土地所有制

二、材料分析题

16.20世纪二三十年代,斯大林和罗斯福开创了两种新的经济运行模式。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。

——据叶书宗《善于苏联的国家工业化和农业全盘集体化问题》

材料二

罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

——据黄安年《美国社会经济史论》等

材料三

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。……计划和市场都是经济手段。

——《邓小平文选》第三卷

(1)据材料一并结合所学知识,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”。(6分)

(2)据材料二,举例说明反对者抨击罗斯福的依据。(4分)

(3)根据以上材料,谈谈你对经济体制改革的认识。(4分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一

从改革思路来讲,为了克服传统体制

( http: / / www.21cnjy.com )的弊病,在改革开始阶段,首先应把中心放在改革经济机制和调整经济关系上,即要调整好国家与企业的关系,放权让利,重视商品货币关系与经济杠杆的作用,而1957年的工业和建筑业大改组把中心放在调整经济管理组织形式上,只是把经济管理的重心由中央转到地方,管理机构从条条搬到块块,即只是在条条与块块、中央与地方的关系方面兜圈子。

从改革的步骤来看,正如一些苏联学者指

( http: / / www.21cnjy.com )出的:“这样全面的工业改革,不言而喻是一项十分复杂的工作,应该经过几个州若干年试点后,再在全国范围内推广。报刊上对改革计划的种种分析,不能代替实际的尝试。”改组的结果使企业下放过了头,权力分散过了头。致使地区的“分散主义”和“本位主义”泛滥。

材料二

1959年10月,赫鲁晓夫参加

( http: / / www.21cnjy.com )新中国10周年大庆。其间,赫鲁晓夫在庆祝宴会上讲话,教训中国不要用武力试探资本主义的稳固性,并在中苏两党领导人的会谈中粗暴地攻击中国的内外政策,以致双方发生了激烈争论,赫鲁晓夫提前结束访华回国。10月4日,毛泽东主持召开中央政治局会议,一致认为,赫鲁晓夫对艾森豪威尔抱有幻想,只看到美国当局表面上所谓“爱好和平”的一面,而且真的相信,没有看到美帝国主义的本质。会议作出结论,认为目前应采取以团结为重、不搞争论、冷静观察的方针,但应看到国际上出现的修正主义思潮。

——以上材料均摘编自《百年潮》

(1)根据材料一,概括赫鲁晓夫改革失败的原因。(6分)

(2)谈谈你对材料一、二对赫鲁晓夫的评价的认识。评价历史现象和人物,我们要注意哪些因素 (6分)

答案

1.C

试题分析:本题考查斯大林模式。

( http: / / www.21cnjy.com )抓住材料关键信息“苏联”,战时共产主义政策余粮收集制是在苏俄时期实行的,时间不符合,故A项错误;新经济政策恢复发展了经济,巩固了政权,没有出现巨大困难,新经济政策的退出是因为斯大林开始领导苏联进行经济建设,故B项错误;材料信息“在北高加索,去年秋天反抗谷量征收最力的地方,把整个村子的人都放逐到远荒的地方去了”反映了为给工业化提供原材料,开展了农业集体化运动,1932年苏联发生的粮食恐慌主要原因在于苏联的农业集体化,苏联斯大林时期采取的这种粗暴方式,引起了农民直接或者间接的反抗,故C项正确;赫鲁晓夫改革为苏联的农业发展注入了一股活力,改变了过去国家对农业和农民控制得过死、农业效益差的状况,农民的生产积极性也有了很大的提高,农民的生活得到了很大的改善,陷入困境不符合史实,故D项错误。

2.考点:赫鲁晓夫改革

试题分析:

材料中措施主要涉及农业领域,无法体现改

( http: / / www.21cnjy.com )变了工农业发展不平衡的状态,故A项错误;苏联经济体制变革是从1953年赫鲁晓夫改革开始,故B项错误;材料措施一定程度上缓解了斯大林模式给农业带来的消极影响,调动了农民生产积极性,促进农业发展,故C项正确;材料中措施没有发挥市场经济的作用,故D项错误。

参考答案:C

3.考点:“斯大林模式”——斯大林模式的弊端

题干中“苏联一半以上的外汇收入靠石油出口,而一半以上的外汇支出用于进口食品”说明其进出口贸易过于单一,故A项错误;题干中“苏联一半以上的外汇收入靠石油出口,而一半以上的外汇支出用于进口食品”说明苏联经济制度存在问题,故B项错误;题干中“苏联一半以上的外汇收入靠石油出口,而一半以上的外汇支出用于进口食品”说明苏联计划经济体制存在严重问题,故C项错误;题干中“苏联一半以上的外汇收入靠石油出口,而一半以上的外汇支出用于进口食品”说明苏联重工业发达,农业落后,故D项错误。

D

4.C

5.考点:苏联赫鲁晓夫的改革

1720—1820年间中国国内生产总值在世

( http: / / www.21cnjy.com )界总值的比重高于欧洲,不能说明经济增长速度高于英国,故A项错误;普法战争中普鲁士是封建制国家,法国是君主立宪制国家,结果法国战败,不能体现先进的社会制度是取战争胜利的必要条件,故B项错误;苏联从1954年到1958年粮食产量不断提高,说明赫鲁晓夫改革取得一定的成效,故C项正确;“北美自由贸易区”使三个经济体发展出更宽、更深、更高效的供应链,但墨西哥并没有成为发达国家,故D项错误。

C

6.考点:战时共产主义政策

试题分析:材料中“内战”“无

( http: / / www.21cnjy.com )产阶级经济政策”等信息表明经济政策为战时共产主义政策,故A项错误;新经济政策是在战时共产主义政策之后实行的,故B项错误;材料中称这种经济政策是“万能的”“普遍适用的”“胜利了的”表明了对政策的肯定,故C项正确;材料中认为“战时共产主义”在战后依然适用,不可能推动新经济政策,故D项错误。

C

7.考点:1929至1933年资本主义世界经济危机斯大林模式

试题分析:本题主要考查斯大林模式的影响

( http: / / www.21cnjy.com ),旨在考查正确解读材料并再认再现相关所学的能力。苏联于1928年开始实施“一五”计划,并于1932年提前完成。在此基础上,苏联形成了比较齐全的工业体系。此时,西方正处于经济大危机的困扰中,故“(苏联)的五年计划引起了全世界的关注......模仿”,本题应选C项;苏联的五年计划以牺牲农民的利益为代价,故A项的表述错误;题目中未涉及自由经济的弊端,故排除B项;资本主义国家不可能实施计划经济,故D项的表述错误。

C

8.A从材料中“其在位期间并未真正解决

( http: / / www.21cnjy.com )包括经济领域内在的管理体制等方面的问题”可以看出,赫鲁晓夫改革没有从根本上触动高度集中的斯大林体制,故A项正确。

9.D斯大林时期,优先发展重工业,故导致农轻重比例失调,④中“确保了国民经济的协调发展”的说法错误。

10.D材料中“一万家企业租了出去,其中

( http: / / www.21cnjy.com )大部分都转到了私人手上”符合新经济政策中“中小企业和国家暂时无力经营的企业,允许本国和外国资本家经营”的规定,故D项正确。其他三项均为公有制,与题意不符。

11.C(赫鲁晓夫的改革冲击了斯大林模式,打

( http: / / www.21cnjy.com )开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性。但是,由于缺乏正确的理论指导、总体上的规划和科学的实验,改革未能从根本上打破斯大林模式的框架。)

12.D.解析:据材料:“让列宁能在党和国家的领导岗位上多工作10年,苏联的发展很可能是另一种前景”,再联系所学史实,故选D

13.考点:斯大林模式

试题分析:注意关键词“迅速和激进方式”。D符合此特点,故选D。AB都立足了国情,不具备此特点。C也不符合此特点。

D

14.D

试题分析:本题主要考查苏联的社会主义

( http: / / www.21cnjy.com )建设。根据材料“我知道我们才开始进入社会主义过渡的时期。我们还没有到达社会主义,我们不能一下子跳到社会主义”可知,苏联应该逐步地过渡到社会主义,故D项正确;材料重在强调逐步地过渡到社会主义,不是说明俄国缺乏到达社会主义的条件,故A项错误;材料反映的是1918年,新经济政策实行于1921年,故B项错误;1918年列宁在召开的全俄苏维埃第三次代表大会讲话时,当时尚未实行战时共产主义政策,故C项错误。

15.考点:“斯大林模式”

试题分析:

按照材料意思,“不是消灭个别的富农,要

( http: / / www.21cnjy.com )‘全盘集体化’”,言下之意是要把富农阶层全部消灭,把他们所代表的剥削性质的私有制全部发展为社会主义公有制性质的集体化,故A项正确;材料是针对农村中的部分私有制改造为公有制的内容,不是扩大国营农场自主权,故B项错误;从广义上分析,富农也是农民的一部分,按材料中的做法,显然不是保护,故C项错误;集体化的本质是公有化,而农民土地所有制是私有制,故D项错误。

参考答案:A

16.

(1)改变了新经济政策间接向社会主义过渡

( http: / / www.21cnjy.com )的路线,实行直接过渡;改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。(6分)

(2)实行《国家工业复兴法》,限制资本家自主生产等;规定最高工时、最低工资和大规模的社会救济等。(举一例说明即可)(4分)

(3)改革要符合经济发展的规律,符合国情,有利于提高人民生活水平。(4分)

17.(1)失败原因:改革没有触及

( http: / / www.21cnjy.com )经济体制的根本,即国家与企业的关系,而只是由一种行政手段转为另一种行政手段,即从中央的行政指令方法转向地方的行政指令方法;改革没有进行试点实践,以致工作急躁冒进;企业权力下放过头,导致地区“分散主义”和“本位主义”泛滥。(6分)

(2)认识:材料一从改革指导思想和改

( http: / / www.21cnjy.com )革措施角度分析赫鲁晓夫改革失败的原因,有理有据,相对客观;材料二认为赫鲁晓夫是修正主义,主要是基于双边关系和意识形态领域的分析,带有较浓厚的政治色彩。(4分,其他答案言之有理皆可酌情给分)

要注意的因素:对历史人物的评价和分析要结合具体的历史背景,对相关的历史结论也应该放到特定的历史条件中去考证。(2分)

苏联社会主义建设的经验与教训单元测试

一、选择题

1.“俄国近发生铲除中农阶级运动,雷厉风

( http: / / www.21cnjy.com )行,各地骚然,至少有五百万人将失其生活之途,以是反抗之势甚炽,流血之事颇多。”“在北高加索,去年秋天反抗谷量征收最力的地方,把整个村子的人都放逐到远荒的地方去了。这样整村子的放逐人民,近年来在苏联是不罕见的事情,而且至今这种手段,对于凡是直言无忌的反抗集团化和谷量征收的富农或是农人,随时仍在准备实行。”材料反映了

A.余粮收集制的强力推行

B.新经济政策的巨大困难

C.农业集体化的过激行为

D.赫鲁晓夫改革陷入困境

2.1958年,苏共中央通过决议,取消粮食

( http: / / www.21cnjy.com )及农产品义务交售制,改变农业生产组织形式,扩大集体农庄的经营自主权,推行小组包工奖励办法。这些举措

A.改变了苏联工农业发展不平衡状态

B.成为苏联经济体制变革的开端

C.一定程度上提升苏联农业生产能力

D.借助市场关系推动农业的发展

3.20

世纪70

年代中期,苏联成为世界

( http: / / www.21cnjy.com )第一大石油出口国,也是世界最大的粮食进口国。到80

年代,苏联一半以上的外汇收入靠石油出口,而一半以上的外汇支出用于进口食品。这种情况体现出苏联( )

A.进出口贸易协调发展

B.新经济制度初现成效

C.计划经济体制的优势

D.产业结构的不合理性

4.布哈林说:为了使国家工

( http: / / www.21cnjy.com )业化得到实现……不仅应当保证对建筑材料等等的需求的相应的货币,而且应当保证这种建筑材料相应的供应……(无论如何)也不能用“未来的砖头”建造“现实的”工厂。对布哈林的话理解正确的是( )

A.强调要优先发展重工业

B.强调国民经济发展比例均衡

C.强调按经济规律发展工业

D.强调货币供应量要与实体经济相适应

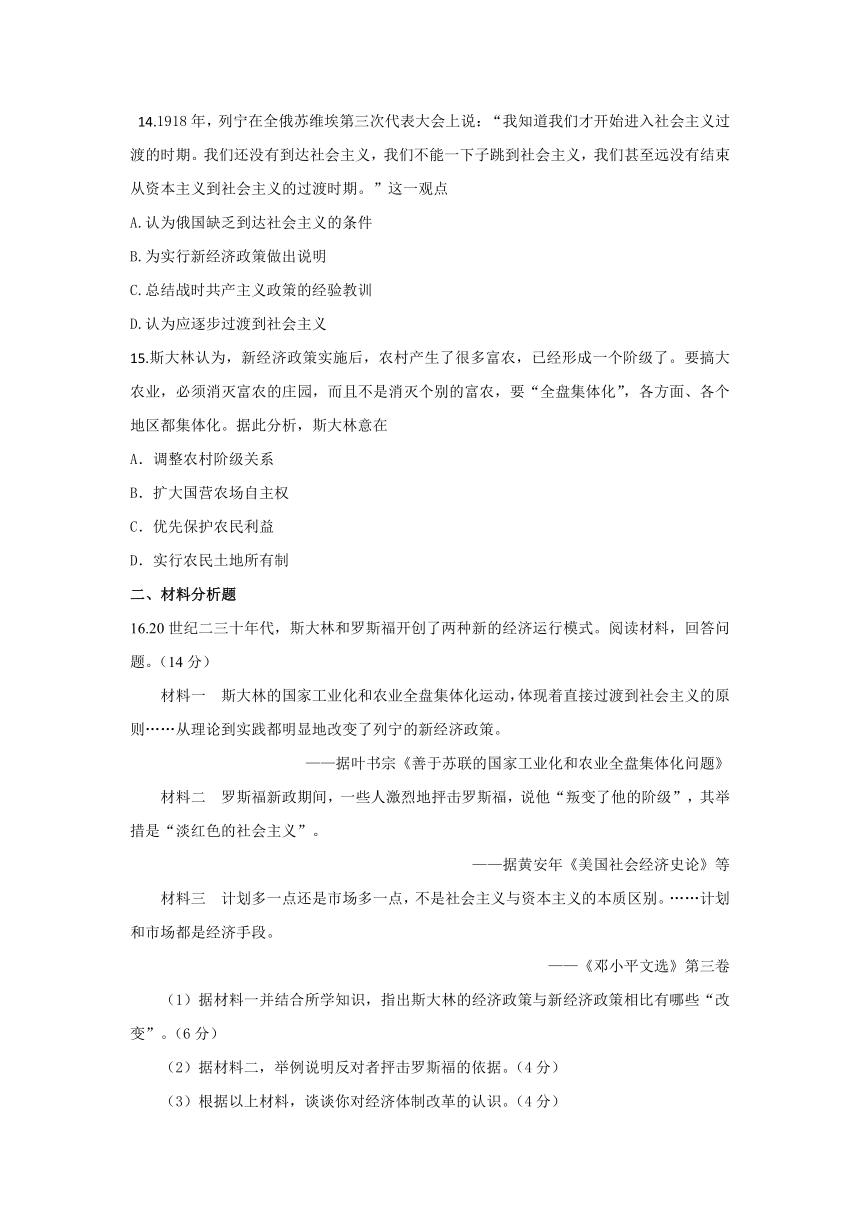

5.下表选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

材料

结论

A

在1720—1820年间,中国国内生产总值在世界总值中所占比重的年增长率高于整个欧洲地区。

这一时期中国的经济增长速度远高于英国

B

普法战争中普鲁士军队在色当俘获法国皇帝拿破仑三世及其亲率的近十万法军。

先进的社会制度是夺取战争胜利的必要条件

C

苏联粮食产量1954年为8560万吨,1956年为12500万吨,1958年为13470万吨。

赫鲁晓夫的改革措施取得了一定成效

D

“北美自由贸易区”成立以来的20年间,三个经济体间已发展出更宽、更深、更高效的供应链。

三国互惠使墨西哥一跃成为发达国家

6.曾被列宁评价为“党的最可贵的和最大

( http: / / www.21cnjy.com )的理论家”布哈林认为,它“并不只适应于内战的某个发展阶段,而是万能的、普遍适用的、也就是胜利了的无产阶级经济政策的‘正常’形式”。布哈林这种认识

A.是对农业全盘集体化运动的反思

B.客观评价了新经济体制

C.是对战时共产主义政策的肯定

D.推动了新经济政策实行

7.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中

( http: / / www.21cnjy.com )说:“(苏联)的五年计划引起了全世界的关注。……因此,原先的怀疑态度转变为真正的兴趣,有时转变为模仿。”促成当时西方“态度转变”的主要原因是

A.苏联五年计划使人民富裕

B.自由经济模式的弊端无法克服

C.急于摆脱经济危机的困境

D.计划经济是医治经济危机良方

8.1964年10月,赫鲁晓夫辞职

( http: / / www.21cnjy.com )下台后曾自豪地说:“也许我做过的最重要的事情是这一件——那就是,他们只需要投票就能让我下台,而斯大林则会把他们全部抓起来。”但舆论却认为其在位期间并未真正解决包括经济领域内在的管理体制等方面的问题。这实际上反映了赫鲁晓夫改革()

A.并未冲破原有模式B.无从改善政治环境

C.疏于解除思想禁锢D.鲜有触及经济领域

9.斯大林说:“苏维埃经济制度则具有许多优点

( http: / / www.21cnjy.com ),这些优点是任何一个资产阶级国家,即使是最‘民主的’、‘全民性的’……资产阶级国家所不敢梦想的。”这一制度()

①建立了相对独立的经济体系②加强了政府对经济的绝对领导

③开创了一种新的现代化模式④确保了国民经济的协调发展

A.①③④B.②③④C

.①②④D.①②③

10.“仅在实施的头一年,

( http: / / www.21cnjy.com )就有一万家企业租了出去,其中大部分都转到了私人手上。按其规模说,这都是些工人不超过5人的小作坊;它们通常利用本地的原料,生产日用必需品。……和以前相较,对照是令人惊讶的,因为在苏维埃政权的初年私人贸易是被禁止的,而对工人的剥削是绝对不允许的。”据此可知,当时苏俄(联)()

A.实行高度集中的计划经济B.推行农业集体化

C.实行战时共产主义政策D.实行新经济政策

11.1974年,赫鲁晓夫墓碑落成,墓碑被设计成黑白相间两种颜色,设计者的用意是反映赫鲁晓夫

A.黑白分明

B.喜怒无常

C.功过参半

D.变化多端

12.有些俄罗斯学者认为

( http: / / www.21cnjy.com ),如果天能假以时日,让列宁能在党和国家的领导岗位上多工作10年,苏联的发展很可能是另一种前景。得出这一认识的最可能的史实依据是

A.领导十月革命

B.颁布《土地法令》

C.实行战时共产主义政策

D.实行新经济政策

13.“无论在任何时候,在任何国家,所

( http: / / www.21cnjy.com )有进行农业改革的尝试在试图以迅速和激进方式进行时,收获的都是深深的失望,因为农业结构是根深蒂固的结构”。以下史实最能佐证该观点的是

A.中国的农业合作化运动

B.中国的家庭联产承包责任制

C.美国的罗斯福新政

D.斯大林时期的农业集体化政策

14.1918年,列宁在全俄苏维埃第

( http: / / www.21cnjy.com )三次代表大会上说:“我知道我们才开始进入社会主义过渡的时期。我们还没有到达社会主义,我们不能一下子跳到社会主义,我们甚至远没有结束从资本主义到社会主义的过渡时期。”这一观点

A.认为俄国缺乏到达社会主义的条件

B.为实行新经济政策做出说明

C.总结战时共产主义政策的经验教训

D.认为应逐步过渡到社会主义

15.斯大林认为,新经济政策实施后

( http: / / www.21cnjy.com ),农村产生了很多富农,已经形成一个阶级了。要搞大农业,必须消灭富农的庄园,而且不是消灭个别的富农,要“全盘集体化”,各方面、各个地区都集体化。据此分析,斯大林意在

A.调整农村阶级关系

B.扩大国营农场自主权

C.优先保护农民利益

D.实行农民土地所有制

二、材料分析题

16.20世纪二三十年代,斯大林和罗斯福开创了两种新的经济运行模式。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。

——据叶书宗《善于苏联的国家工业化和农业全盘集体化问题》

材料二

罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

——据黄安年《美国社会经济史论》等

材料三

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。……计划和市场都是经济手段。

——《邓小平文选》第三卷

(1)据材料一并结合所学知识,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”。(6分)

(2)据材料二,举例说明反对者抨击罗斯福的依据。(4分)

(3)根据以上材料,谈谈你对经济体制改革的认识。(4分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一

从改革思路来讲,为了克服传统体制

( http: / / www.21cnjy.com )的弊病,在改革开始阶段,首先应把中心放在改革经济机制和调整经济关系上,即要调整好国家与企业的关系,放权让利,重视商品货币关系与经济杠杆的作用,而1957年的工业和建筑业大改组把中心放在调整经济管理组织形式上,只是把经济管理的重心由中央转到地方,管理机构从条条搬到块块,即只是在条条与块块、中央与地方的关系方面兜圈子。

从改革的步骤来看,正如一些苏联学者指

( http: / / www.21cnjy.com )出的:“这样全面的工业改革,不言而喻是一项十分复杂的工作,应该经过几个州若干年试点后,再在全国范围内推广。报刊上对改革计划的种种分析,不能代替实际的尝试。”改组的结果使企业下放过了头,权力分散过了头。致使地区的“分散主义”和“本位主义”泛滥。

材料二

1959年10月,赫鲁晓夫参加

( http: / / www.21cnjy.com )新中国10周年大庆。其间,赫鲁晓夫在庆祝宴会上讲话,教训中国不要用武力试探资本主义的稳固性,并在中苏两党领导人的会谈中粗暴地攻击中国的内外政策,以致双方发生了激烈争论,赫鲁晓夫提前结束访华回国。10月4日,毛泽东主持召开中央政治局会议,一致认为,赫鲁晓夫对艾森豪威尔抱有幻想,只看到美国当局表面上所谓“爱好和平”的一面,而且真的相信,没有看到美帝国主义的本质。会议作出结论,认为目前应采取以团结为重、不搞争论、冷静观察的方针,但应看到国际上出现的修正主义思潮。

——以上材料均摘编自《百年潮》

(1)根据材料一,概括赫鲁晓夫改革失败的原因。(6分)

(2)谈谈你对材料一、二对赫鲁晓夫的评价的认识。评价历史现象和人物,我们要注意哪些因素 (6分)

答案

1.C

试题分析:本题考查斯大林模式。

( http: / / www.21cnjy.com )抓住材料关键信息“苏联”,战时共产主义政策余粮收集制是在苏俄时期实行的,时间不符合,故A项错误;新经济政策恢复发展了经济,巩固了政权,没有出现巨大困难,新经济政策的退出是因为斯大林开始领导苏联进行经济建设,故B项错误;材料信息“在北高加索,去年秋天反抗谷量征收最力的地方,把整个村子的人都放逐到远荒的地方去了”反映了为给工业化提供原材料,开展了农业集体化运动,1932年苏联发生的粮食恐慌主要原因在于苏联的农业集体化,苏联斯大林时期采取的这种粗暴方式,引起了农民直接或者间接的反抗,故C项正确;赫鲁晓夫改革为苏联的农业发展注入了一股活力,改变了过去国家对农业和农民控制得过死、农业效益差的状况,农民的生产积极性也有了很大的提高,农民的生活得到了很大的改善,陷入困境不符合史实,故D项错误。

2.考点:赫鲁晓夫改革

试题分析:

材料中措施主要涉及农业领域,无法体现改

( http: / / www.21cnjy.com )变了工农业发展不平衡的状态,故A项错误;苏联经济体制变革是从1953年赫鲁晓夫改革开始,故B项错误;材料措施一定程度上缓解了斯大林模式给农业带来的消极影响,调动了农民生产积极性,促进农业发展,故C项正确;材料中措施没有发挥市场经济的作用,故D项错误。

参考答案:C

3.考点:“斯大林模式”——斯大林模式的弊端

题干中“苏联一半以上的外汇收入靠石油出口,而一半以上的外汇支出用于进口食品”说明其进出口贸易过于单一,故A项错误;题干中“苏联一半以上的外汇收入靠石油出口,而一半以上的外汇支出用于进口食品”说明苏联经济制度存在问题,故B项错误;题干中“苏联一半以上的外汇收入靠石油出口,而一半以上的外汇支出用于进口食品”说明苏联计划经济体制存在严重问题,故C项错误;题干中“苏联一半以上的外汇收入靠石油出口,而一半以上的外汇支出用于进口食品”说明苏联重工业发达,农业落后,故D项错误。

D

4.C

5.考点:苏联赫鲁晓夫的改革

1720—1820年间中国国内生产总值在世

( http: / / www.21cnjy.com )界总值的比重高于欧洲,不能说明经济增长速度高于英国,故A项错误;普法战争中普鲁士是封建制国家,法国是君主立宪制国家,结果法国战败,不能体现先进的社会制度是取战争胜利的必要条件,故B项错误;苏联从1954年到1958年粮食产量不断提高,说明赫鲁晓夫改革取得一定的成效,故C项正确;“北美自由贸易区”使三个经济体发展出更宽、更深、更高效的供应链,但墨西哥并没有成为发达国家,故D项错误。

C

6.考点:战时共产主义政策

试题分析:材料中“内战”“无

( http: / / www.21cnjy.com )产阶级经济政策”等信息表明经济政策为战时共产主义政策,故A项错误;新经济政策是在战时共产主义政策之后实行的,故B项错误;材料中称这种经济政策是“万能的”“普遍适用的”“胜利了的”表明了对政策的肯定,故C项正确;材料中认为“战时共产主义”在战后依然适用,不可能推动新经济政策,故D项错误。

C

7.考点:1929至1933年资本主义世界经济危机斯大林模式

试题分析:本题主要考查斯大林模式的影响

( http: / / www.21cnjy.com ),旨在考查正确解读材料并再认再现相关所学的能力。苏联于1928年开始实施“一五”计划,并于1932年提前完成。在此基础上,苏联形成了比较齐全的工业体系。此时,西方正处于经济大危机的困扰中,故“(苏联)的五年计划引起了全世界的关注......模仿”,本题应选C项;苏联的五年计划以牺牲农民的利益为代价,故A项的表述错误;题目中未涉及自由经济的弊端,故排除B项;资本主义国家不可能实施计划经济,故D项的表述错误。

C

8.A从材料中“其在位期间并未真正解决

( http: / / www.21cnjy.com )包括经济领域内在的管理体制等方面的问题”可以看出,赫鲁晓夫改革没有从根本上触动高度集中的斯大林体制,故A项正确。

9.D斯大林时期,优先发展重工业,故导致农轻重比例失调,④中“确保了国民经济的协调发展”的说法错误。

10.D材料中“一万家企业租了出去,其中

( http: / / www.21cnjy.com )大部分都转到了私人手上”符合新经济政策中“中小企业和国家暂时无力经营的企业,允许本国和外国资本家经营”的规定,故D项正确。其他三项均为公有制,与题意不符。

11.C(赫鲁晓夫的改革冲击了斯大林模式,打

( http: / / www.21cnjy.com )开了苏联社会主义改革的闸门,具有探索性和开创性。但是,由于缺乏正确的理论指导、总体上的规划和科学的实验,改革未能从根本上打破斯大林模式的框架。)

12.D.解析:据材料:“让列宁能在党和国家的领导岗位上多工作10年,苏联的发展很可能是另一种前景”,再联系所学史实,故选D

13.考点:斯大林模式

试题分析:注意关键词“迅速和激进方式”。D符合此特点,故选D。AB都立足了国情,不具备此特点。C也不符合此特点。

D

14.D

试题分析:本题主要考查苏联的社会主义

( http: / / www.21cnjy.com )建设。根据材料“我知道我们才开始进入社会主义过渡的时期。我们还没有到达社会主义,我们不能一下子跳到社会主义”可知,苏联应该逐步地过渡到社会主义,故D项正确;材料重在强调逐步地过渡到社会主义,不是说明俄国缺乏到达社会主义的条件,故A项错误;材料反映的是1918年,新经济政策实行于1921年,故B项错误;1918年列宁在召开的全俄苏维埃第三次代表大会讲话时,当时尚未实行战时共产主义政策,故C项错误。

15.考点:“斯大林模式”

试题分析:

按照材料意思,“不是消灭个别的富农,要

( http: / / www.21cnjy.com )‘全盘集体化’”,言下之意是要把富农阶层全部消灭,把他们所代表的剥削性质的私有制全部发展为社会主义公有制性质的集体化,故A项正确;材料是针对农村中的部分私有制改造为公有制的内容,不是扩大国营农场自主权,故B项错误;从广义上分析,富农也是农民的一部分,按材料中的做法,显然不是保护,故C项错误;集体化的本质是公有化,而农民土地所有制是私有制,故D项错误。

参考答案:A

16.

(1)改变了新经济政策间接向社会主义过渡

( http: / / www.21cnjy.com )的路线,实行直接过渡;改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。(6分)

(2)实行《国家工业复兴法》,限制资本家自主生产等;规定最高工时、最低工资和大规模的社会救济等。(举一例说明即可)(4分)

(3)改革要符合经济发展的规律,符合国情,有利于提高人民生活水平。(4分)

17.(1)失败原因:改革没有触及

( http: / / www.21cnjy.com )经济体制的根本,即国家与企业的关系,而只是由一种行政手段转为另一种行政手段,即从中央的行政指令方法转向地方的行政指令方法;改革没有进行试点实践,以致工作急躁冒进;企业权力下放过头,导致地区“分散主义”和“本位主义”泛滥。(6分)

(2)认识:材料一从改革指导思想和改

( http: / / www.21cnjy.com )革措施角度分析赫鲁晓夫改革失败的原因,有理有据,相对客观;材料二认为赫鲁晓夫是修正主义,主要是基于双边关系和意识形态领域的分析,带有较浓厚的政治色彩。(4分,其他答案言之有理皆可酌情给分)

要注意的因素:对历史人物的评价和分析要结合具体的历史背景,对相关的历史结论也应该放到特定的历史条件中去考证。(2分)

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航