广东省梅州市2025届高三下学期模拟预测(三)历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省梅州市2025届高三下学期模拟预测(三)历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 550.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-05 16:35:34 | ||

图片预览

文档简介

2025届梅州市高三模拟预测(三)

历 史

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上。

2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

有学者指出,周代之“礼制”已不同于“乡俗”,在周政之中政统、亲统和道统已经有所分化,然而就是在这种情况下,“礼制”孕育出了一种处理分化要素的原则,即立足于三统的相异相分,又力求在其间建立和维持互补互渗的协调关系。由此可知,这一原则是

A.天人合一 B.和而不同 C.道法自然 D.天下为公

秦汉至南北朝时期,钟、鼓(晨钟暮鼓)成为皇家宫城的报时装置,钟、鼓声作为夜禁的时间信号,兼有对火灾、盗匪、战争的预警功能。由此看来,钟鼓楼

A.规范了民众日常生活 B.满足了民众对统一时间的需求

C.是各城市繁华的象征 D.承担管控基层社会秩序的职能

史载,汉朝在今云南部分地区建置郡县之后,将文书、职官、户口、赋役、法律制度系统地护展到当地,同时还逐渐向当地传播儒家典籍及其代表的主流思想。近年考古发现的简牍中还辨认出滇池、俞元、牧靡、谷昌、秦臧等十二个县名和“滇国”“滇相”“滇丞”“滇廷”等记述。这表明汉朝

A.在云南地区推行郡国并行制 B.注重对少数民族进行分层治理

C.将边防的重心转向西南地区 D.尝试边疆与内地的一体化管理

唐代诗歌留下许多富有时代气息的诗句,如“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”“黄沙百战穿金步甲,不破楼兰终不还”“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”“白马嘶风三十辔,朱门秉烛一千家,郤诜联臂升天路,宣圣飞章奏日华"“万里不惜死,一朝得成功。画如图麒麟阁,入朝明光宫”。这些诗句反映出

A.昂扬向上的时代风貌 B.开疆拓土的征战精神

C.寒门庶族的迅速崛起 D.西部边陲的战事频繁

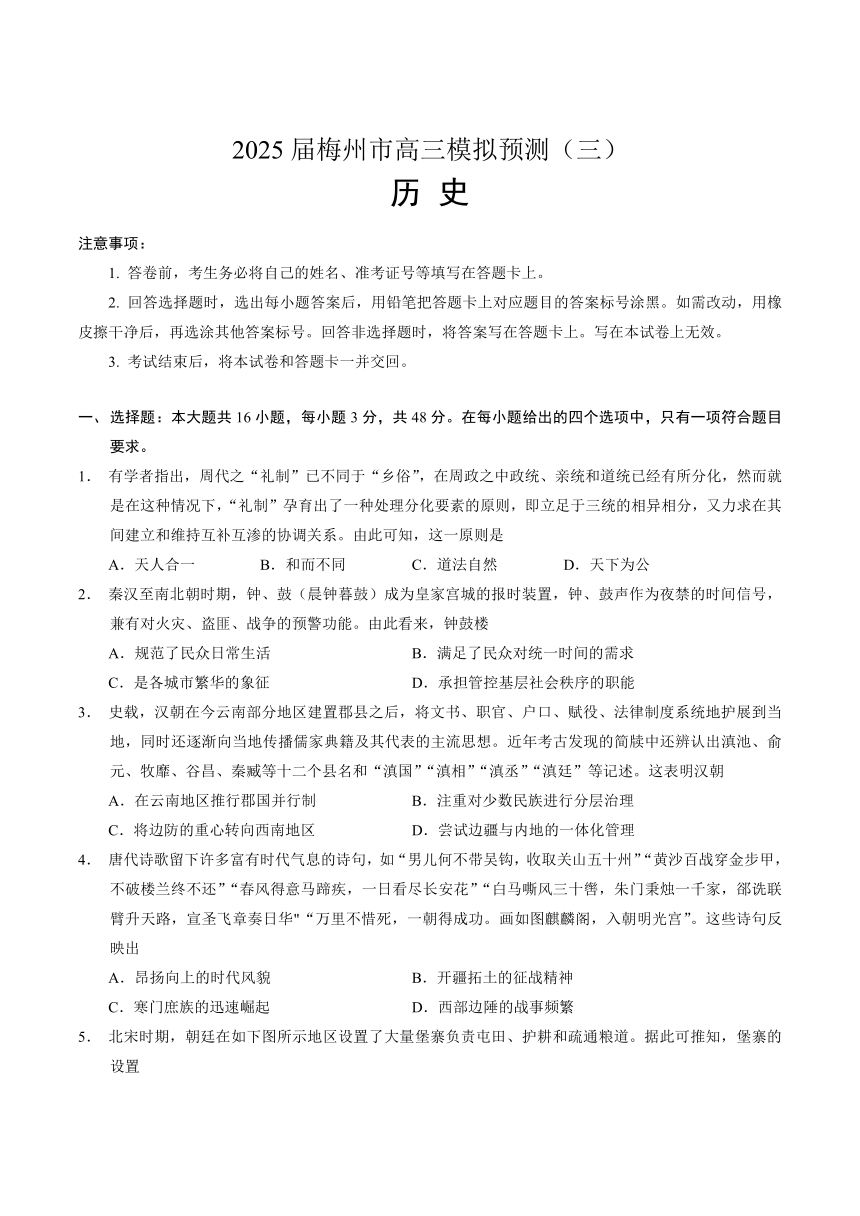

北宋时期,朝廷在如下图所示地区设置了大量堡寨负责屯田、护耕和疏通粮道。据此可推知,堡寨的设置

A.改善了内重外轻的军事格局 B.有效抵御了辽朝进攻

C.为戍边军队提供了后勤补给 D.缓解了当地人地矛盾

在明朝推行一条鞭法时,南方沿海各省官员多表示支持,浙江、福建、广东等地推行效果较好;北方官员大多反对,推行效果相对欠佳。崇祯年间翰林院编修黄景昉对此评论道:“一条鞭赋法,庞尚鹏首倡,远近皆称便利,然葛端肃却极力反对,指责其让富人得利、穷人受累,且徒增官吏舞弊之弊。”据此可推知,一条鞭法的推行

A.使得传统的重农抑商观念瓦解 B.加大了社会贫富不均现象

C.受到地域经济发展差异的影响 D.加剧了统治集团内部矛盾

太平军进军昆山时,当地封建文人赋诗写道:“数千贼众下昆山,焚掠兼施非等闲;天卢一空小户静,似存公道在人间。”1861年初,常熟、昭文太平军当局决定“着佃起征田赋”,改地主交粮为佃户交粮。这些记述折射出太平天国

A.规范了户籍关系 B.变革了土地制度

C.冲击了封建秩序 D.强化了基层治理

1870年,李希霍芬在山西考察时说,煤在矿区只卖50芬尼,6英里外则涨到25马克(1马克=100芬尼),12英里外就已经卖到42马克了。所以河南南阳府的人宁可购买距离170英里外走水路而来的湖南的煤,也不买离他们只有若干英里走陆路而来的山西煤。这折射出当时

A.湖南地区重工业的发达 B.山西交通运输业有待发展

C.物价昂贵导致民生困苦 D.晋商主要从事于长途贩运

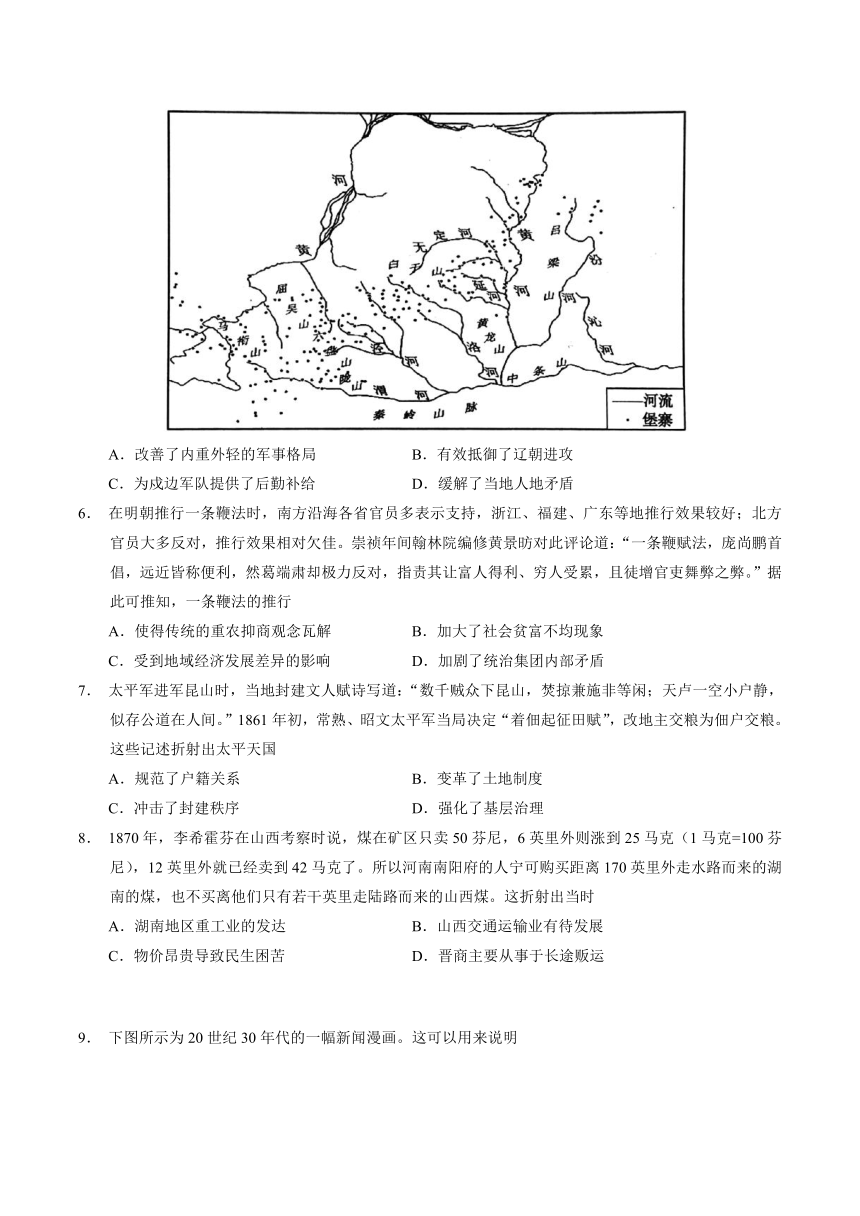

下图所示为20世纪30年代的一幅新闻漫画。这可以用来说明

A.人民群众对革命战争的支持 B.倡导节约成为苏区核心任务

C.土地革命确保苏区粮食安全 D.妇女成为增产节约的主力军

1953年,政务院(国务院前身)发文指出:(新中国成立)四年来,全国小学教育已经恢复并且大大超过了新中国成立前的规模,目前小学生人数已达5500万,较之旧中国历史上小学生人数最高年份(1946年)增加了135%。据此可知,当时我国

A.教育发展成效显著 B.已基本消除了文盲状态

C.实现了教育普及化 D.满足了民众的教育需求

1970—1972年,中国相继与意大利、西德、比利时、卢森堡、奥地利、马耳他、希腊、塞浦路斯和冰岛等国建交;1975年,中国与欧洲经济共同体建立外交关系。这一时期中欧关系的较快发展主要基于

A.欧洲一体化进程加快 B.中美外交关系的建立

C.国际形势的重大变化 D.苏联对欧洲威胁加大

公元前196年,为纪念埃及国王托勒密五世登基一周年,祭司制作了罗塞塔石碑。该石碑上围绕相同的内容,分别刻有古埃及象形文字(圣书体)、通俗体文字以及古希腊文三种文字。这一现象表明

A.古代埃及的王权达到顶峰 B.祭司完全垄断了文字书写

C.文明间的交流和相互影响 D.埃及人能够阅读三种文字

14—18世纪是西欧民族国家逐步形成的时期。在这一时期,西欧出现了许多由政府资助的舰队与航海学校、商业贸易公司。1651年,英国颁布《航海法案》,颁发奖金以补贴航运,使得英国在后来形成的世界贸易体系中占据主导地位。这说明

A.经济优势成就西欧早期世界霸权 B.新航路开辟在政府主导下完成

C.民族国家形成助推欧洲贸易扩张 D.重商主义政策孕育了工业革命

1863年,一个美国人想象了从未谋面的美国时任总统林肯和俄国时任沙皇亚历山大二世会面的场景,并创作了如图所示的漫画《两极相会》。对此解读合理的是作者

A.主张美俄合作防范西欧的殖民扩张 B.揭露了美俄企图联手争夺世界霸权

C.赞扬二人推动了部分国民获得自由 D.宣扬美国民主优越于俄国专制制度

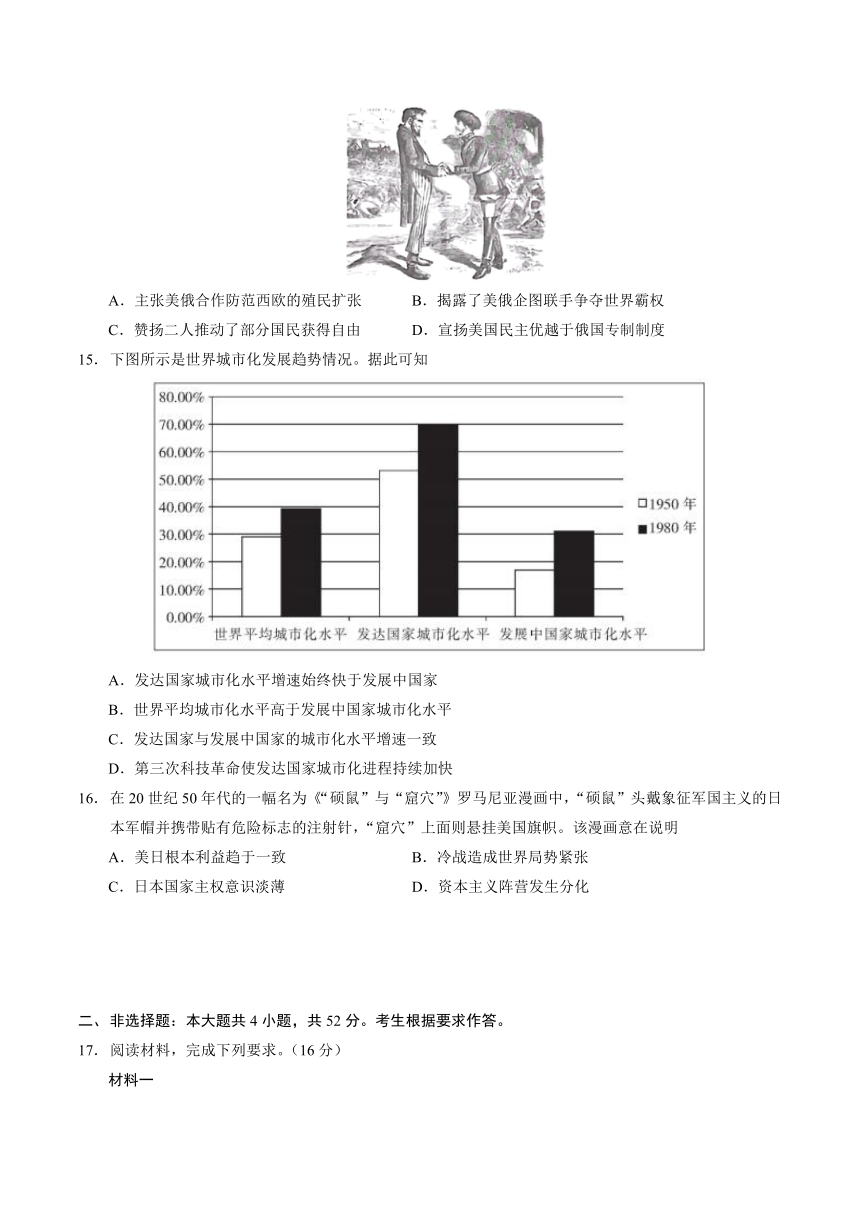

下图所示是世界城市化发展趋势情况。据此可知

A.发达国家城市化水平增速始终快于发展中国家

B.世界平均城市化水平高于发展中国家城市化水平

C.发达国家与发展中国家的城市化水平增速一致

D.第三次科技革命使发达国家城市化进程持续加快

在20世纪50年代的一幅名为《“硕鼠”与“窟穴”》罗马尼亚漫画中,“硕鼠”头戴象征军国主义的日本军帽并携带贴有危险标志的注射针,“窟穴”上面则悬挂美国旗帜。该漫画意在说明

A.美日根本利益趋于一致 B.冷战造成世界局势紧张

C.日本国家主权意识淡薄 D.资本主义阵营发生分化

非选择题:本大题共4小题,共52分。考生根据要求作答。

阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

气节是中华文化中对道德理想的一种坚守。这种坚守不是出于外力强制,而是个人的自觉自愿,是经过自由选择的行为。气节形成要靠个人在日常生活实践过程中自觉养成,有具体的社会历史内容,如忠、孝、仁、义等。气节一般只关乎那些重要的道德立场,即通常所谓的大是大非问题,也就是“道”。站在“道”的立场上,对之进行实践、捍卫和继承,就是道义。“大雪压青松,青松挺且直”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,这就是气节。

——摘编自陈刚《论气节——中华气节观的意蕴、内涵与作用》

材料二

苏武爱国忠贞的节操不仅使其名著当时,且对后世产生深远影响。1935年,《复兴国语课本》整整用了5部分内容讲述苏武出使匈奴、持节不屈的故事。1936年,著名政治家和外交家郭泰祺文章中赞誉苏武,认为他“千古不能磨灭之大无畏精神,洵足以廉顽立懦,使百世之下,闻风兴起”,认为唯有发扬此种精神,方能使“民族精神复振,中国必不灭亡”。对于苏武牧羊乃至忠孝不能两全的遗憾,人们也进行新的诠释,认为苏武懂得“移孝作忠”“尽忠即尽孝”的大义,强调要融“小孝”于“大孝”,化“小孝”为“大孝”。

——摘编自周游《忠奸之辨:抗战时期中国人对苏武、李陵“气节”问题的认识与运用》

材料三

一个有风骨和气节的人,自然就有强大的胆魄,既让人敬仰,又让人敬重。同样,一个国家、一个民族有了风骨、气节,才会有一身铮铮铁骨的胆魄,才能始终保持强大的民族自尊心、国家自豪感、社会凝聚力。

——摘编自顾伯冲《风骨气节胆魄》

(1)根据材料一,概括中国古代气节观的特征。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括抗战时期中国人对苏武的认识,并分析这些认识

流行的背景。(6分)

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,分析气节观的历史价值。(6分)

阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

随着人民解放战争在全国范围内的胜利和各级人民政权的建设,军队和各级人民政府的工作人员大大增加。到1949年年底,全国共需养活军政、公教脱产人员已达900万人,约占全国人口的2%。在当时,中共中央为了弥补巨额的财政赤字,大量发行货币,1950年2月发行量与1948年相比,增加了270倍,由于没有回笼、抵消巨额数量货币的物资,势必造货币贬值。在国民党反动派统治的最后十多年中,商业界甚至生产事业和军队机关都普遍成了追逐暴利的投机风气。1950年春,在全国一盘棋的支持下,物价稳定,结束了十多年暴涨的局面。人民生活趋于稳定。

——摘编自邹荣庚《其功不下于淮海战役-建国前后陈云平抑物价的历史启迪》

注:材料标题中的“建国前后”应为“新中国成立前后”,为尊重作者,故不作改动。

材料二

面对强敌,中国人民志愿军将士以压倒一切敌人而决不向敌人屈服的气概亮剑杀敌。他们即使身负重伤,也要从血泊中爬起来同敌人血战到底。“敌人给我们送来了节日礼花”,这是1951年除夕夜志愿军战士对敌机投下的照明弹的幽默比喻,他们在给祖国亲人的中这样写道:“我们除了战斗以外,就是说笑和娱乐……坚信我们一定胜利!”闻令而动、坚决果敢地奔赴战场,是中国人民志愿军对忠诚的诠释;不畏艰险、英勇顽强地浴血奋战,是对忠诚诠释。抗美援朝既从中国的安全和发展利益出发,也从朝鲜人民的民族解放事业需要考虑,着眼于维护和促进世界和平,是高扬国际主义精神的正义之战。

——摘编自古琳晖、王喆《弘扬伟大的抗美援朝精神》

(1)根据材料一,指出新中国成立初期物价暴涨的原因。(4分)

(2)根据材料二,概括抗美援朝所体现的精神。(4分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析新中国平抑物价和抗美援朝的共同影响。

(6分)

阅读材料,按要求作答。(12分)

材料

1883年3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家——马克思停止思想了。他的逝世,对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思不仅发现了人类历史的发展规律,还发现了现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律。一生中能有这两个发现,该是很够了。但是马克思在他所研究的每一个领域,都有独到的发现,这样的领域是很多的,而且其中任何一个领域他都不是浅尝辄止。马克思毕生的使命,就是以各种方式参加推翻资本主义社会和实现无产阶级解放的事业。斗争是他生命的要素,很少有人像他那样满腔热情、坚韧不拔和卓有成效地进行斗争。现在他逝世了,在整个欧洲和美洲,从西伯利亚矿井到加利福尼亚,千百万革命战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念,而我可以大胆地说他可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。

——摘编自恩格斯《在马克思墓前的讲话》

(1)根据材料并结合所学知识,概括马克思为无产阶级的解放事业所做的杰出贡献。

(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述马克思作为无产阶级革命家的优秀品质。(6分)

阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

西方学界关于一战的著述繁多,但中国的地位和角色总是被忽略。本书根据翔实可靠的史料,披露了一段意义深远却鲜为人知的中国劳工参与一战的历史。一战期间,14万华工因缘际会地成为中国派往世界的“使者”,来到法国参战。华工们吃苦耐劳,心灵手巧,是挖战壕、修铁路的专家,甚至搏杀于前线,为中国赢得了很高的声誉;他们是中国国际化进程中平民参与的代表,为中国参战和加入巴黎和会作出了不可磨灭的贡献;在法国南部,有一个华工墓地,墓碑上大都有“勇往直前”“鞠躬尽瘁”“虽死犹生”“流芳百世”等字样,默默记录着华工在一战中的牺牲……华工们参与一战,无疑是中国近代史上的惊天之举,也是世界现代史上的动地之事。

——徐国琦著,潘星译《一战中的华工》

从材料中提取信息,拟定一个论题,结合所学知识加以论述。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)

2025 届梅州市高三模拟预测(三)

历史参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 B D D A C C C B

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 A A C C C C B B

(1)特征:依靠主体自觉坚守;与社会实践紧密关联;重在坚守道义;受儒学影响。

(2)认识:将苏武誉为民族英雄;认为苏武坚持秉持大义,忠孝两全。

背景:中国传统气节观的影响;中华民族危机深重;中华民族意识空前觉醒;巩固

抗日民族统一战线,凝聚全民族抗战力量的需要;弃节、变节现象增多;传统儒家

伦理的式微。

(3)历史价值:气节观是中华文化的重要内容,丰富了中华优秀传统文化的内涵;气节

观有利于塑造中华民族精神;气节观有利于历代中国人抵御外侮、保家卫国,维护

祖国统一;传承发扬气节观有利于凝聚民族力量,实现中华民族伟大复兴;传承发

扬气节观有利于加强社会主义精神文明建设。

(1)变化:传入途径从以日本为主到加了法国、俄国等;传播主体从多元到初步具有

共产主义思想的知识分子为主;传播方式逐渐多样化,从翻译转译到创办报刊、

成立研究和宣传团体等;传播内容从碎片化到准确、全面和丰富。

(2)历史背景:马克思主义在中国广泛传播;新民主主义革命即将取得胜利;中国知

识理论界对中国命运的关注;中国共产党的引领。政治意义:扩大了马克思主义

的群众基础;推动了马克思主义中国化的历史进程;巩固和扩大了统一战线;加

速了新中国的建立。

(1)特点:注重捕捉光线和色彩的变化;以自然景观为主题。

(2)原因:热爱大自然;尝试新的技巧和风格,并挑战传统的绘画观念,坚持个人风

格。

示例:

工业革命推动社会进步。

火车等交通工具问世,推动交通运输业进步;工厂制度逐渐普及,流水线的广泛运用,推高生产效率与经济效益;促进城市化的发展,改变人们生活空间;农业机械日益普及,促进乡村改变;工厂制定严格的规章制度,人们的时间观念更为增强;机器劳动普及对民众的素质提出更高要求,推动初等教育普及。极大地改变了世界的面貌,将越来越多的地区纳入到资本主义世界市场之中。

历 史

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上。

2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

有学者指出,周代之“礼制”已不同于“乡俗”,在周政之中政统、亲统和道统已经有所分化,然而就是在这种情况下,“礼制”孕育出了一种处理分化要素的原则,即立足于三统的相异相分,又力求在其间建立和维持互补互渗的协调关系。由此可知,这一原则是

A.天人合一 B.和而不同 C.道法自然 D.天下为公

秦汉至南北朝时期,钟、鼓(晨钟暮鼓)成为皇家宫城的报时装置,钟、鼓声作为夜禁的时间信号,兼有对火灾、盗匪、战争的预警功能。由此看来,钟鼓楼

A.规范了民众日常生活 B.满足了民众对统一时间的需求

C.是各城市繁华的象征 D.承担管控基层社会秩序的职能

史载,汉朝在今云南部分地区建置郡县之后,将文书、职官、户口、赋役、法律制度系统地护展到当地,同时还逐渐向当地传播儒家典籍及其代表的主流思想。近年考古发现的简牍中还辨认出滇池、俞元、牧靡、谷昌、秦臧等十二个县名和“滇国”“滇相”“滇丞”“滇廷”等记述。这表明汉朝

A.在云南地区推行郡国并行制 B.注重对少数民族进行分层治理

C.将边防的重心转向西南地区 D.尝试边疆与内地的一体化管理

唐代诗歌留下许多富有时代气息的诗句,如“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”“黄沙百战穿金步甲,不破楼兰终不还”“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”“白马嘶风三十辔,朱门秉烛一千家,郤诜联臂升天路,宣圣飞章奏日华"“万里不惜死,一朝得成功。画如图麒麟阁,入朝明光宫”。这些诗句反映出

A.昂扬向上的时代风貌 B.开疆拓土的征战精神

C.寒门庶族的迅速崛起 D.西部边陲的战事频繁

北宋时期,朝廷在如下图所示地区设置了大量堡寨负责屯田、护耕和疏通粮道。据此可推知,堡寨的设置

A.改善了内重外轻的军事格局 B.有效抵御了辽朝进攻

C.为戍边军队提供了后勤补给 D.缓解了当地人地矛盾

在明朝推行一条鞭法时,南方沿海各省官员多表示支持,浙江、福建、广东等地推行效果较好;北方官员大多反对,推行效果相对欠佳。崇祯年间翰林院编修黄景昉对此评论道:“一条鞭赋法,庞尚鹏首倡,远近皆称便利,然葛端肃却极力反对,指责其让富人得利、穷人受累,且徒增官吏舞弊之弊。”据此可推知,一条鞭法的推行

A.使得传统的重农抑商观念瓦解 B.加大了社会贫富不均现象

C.受到地域经济发展差异的影响 D.加剧了统治集团内部矛盾

太平军进军昆山时,当地封建文人赋诗写道:“数千贼众下昆山,焚掠兼施非等闲;天卢一空小户静,似存公道在人间。”1861年初,常熟、昭文太平军当局决定“着佃起征田赋”,改地主交粮为佃户交粮。这些记述折射出太平天国

A.规范了户籍关系 B.变革了土地制度

C.冲击了封建秩序 D.强化了基层治理

1870年,李希霍芬在山西考察时说,煤在矿区只卖50芬尼,6英里外则涨到25马克(1马克=100芬尼),12英里外就已经卖到42马克了。所以河南南阳府的人宁可购买距离170英里外走水路而来的湖南的煤,也不买离他们只有若干英里走陆路而来的山西煤。这折射出当时

A.湖南地区重工业的发达 B.山西交通运输业有待发展

C.物价昂贵导致民生困苦 D.晋商主要从事于长途贩运

下图所示为20世纪30年代的一幅新闻漫画。这可以用来说明

A.人民群众对革命战争的支持 B.倡导节约成为苏区核心任务

C.土地革命确保苏区粮食安全 D.妇女成为增产节约的主力军

1953年,政务院(国务院前身)发文指出:(新中国成立)四年来,全国小学教育已经恢复并且大大超过了新中国成立前的规模,目前小学生人数已达5500万,较之旧中国历史上小学生人数最高年份(1946年)增加了135%。据此可知,当时我国

A.教育发展成效显著 B.已基本消除了文盲状态

C.实现了教育普及化 D.满足了民众的教育需求

1970—1972年,中国相继与意大利、西德、比利时、卢森堡、奥地利、马耳他、希腊、塞浦路斯和冰岛等国建交;1975年,中国与欧洲经济共同体建立外交关系。这一时期中欧关系的较快发展主要基于

A.欧洲一体化进程加快 B.中美外交关系的建立

C.国际形势的重大变化 D.苏联对欧洲威胁加大

公元前196年,为纪念埃及国王托勒密五世登基一周年,祭司制作了罗塞塔石碑。该石碑上围绕相同的内容,分别刻有古埃及象形文字(圣书体)、通俗体文字以及古希腊文三种文字。这一现象表明

A.古代埃及的王权达到顶峰 B.祭司完全垄断了文字书写

C.文明间的交流和相互影响 D.埃及人能够阅读三种文字

14—18世纪是西欧民族国家逐步形成的时期。在这一时期,西欧出现了许多由政府资助的舰队与航海学校、商业贸易公司。1651年,英国颁布《航海法案》,颁发奖金以补贴航运,使得英国在后来形成的世界贸易体系中占据主导地位。这说明

A.经济优势成就西欧早期世界霸权 B.新航路开辟在政府主导下完成

C.民族国家形成助推欧洲贸易扩张 D.重商主义政策孕育了工业革命

1863年,一个美国人想象了从未谋面的美国时任总统林肯和俄国时任沙皇亚历山大二世会面的场景,并创作了如图所示的漫画《两极相会》。对此解读合理的是作者

A.主张美俄合作防范西欧的殖民扩张 B.揭露了美俄企图联手争夺世界霸权

C.赞扬二人推动了部分国民获得自由 D.宣扬美国民主优越于俄国专制制度

下图所示是世界城市化发展趋势情况。据此可知

A.发达国家城市化水平增速始终快于发展中国家

B.世界平均城市化水平高于发展中国家城市化水平

C.发达国家与发展中国家的城市化水平增速一致

D.第三次科技革命使发达国家城市化进程持续加快

在20世纪50年代的一幅名为《“硕鼠”与“窟穴”》罗马尼亚漫画中,“硕鼠”头戴象征军国主义的日本军帽并携带贴有危险标志的注射针,“窟穴”上面则悬挂美国旗帜。该漫画意在说明

A.美日根本利益趋于一致 B.冷战造成世界局势紧张

C.日本国家主权意识淡薄 D.资本主义阵营发生分化

非选择题:本大题共4小题,共52分。考生根据要求作答。

阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

气节是中华文化中对道德理想的一种坚守。这种坚守不是出于外力强制,而是个人的自觉自愿,是经过自由选择的行为。气节形成要靠个人在日常生活实践过程中自觉养成,有具体的社会历史内容,如忠、孝、仁、义等。气节一般只关乎那些重要的道德立场,即通常所谓的大是大非问题,也就是“道”。站在“道”的立场上,对之进行实践、捍卫和继承,就是道义。“大雪压青松,青松挺且直”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,这就是气节。

——摘编自陈刚《论气节——中华气节观的意蕴、内涵与作用》

材料二

苏武爱国忠贞的节操不仅使其名著当时,且对后世产生深远影响。1935年,《复兴国语课本》整整用了5部分内容讲述苏武出使匈奴、持节不屈的故事。1936年,著名政治家和外交家郭泰祺文章中赞誉苏武,认为他“千古不能磨灭之大无畏精神,洵足以廉顽立懦,使百世之下,闻风兴起”,认为唯有发扬此种精神,方能使“民族精神复振,中国必不灭亡”。对于苏武牧羊乃至忠孝不能两全的遗憾,人们也进行新的诠释,认为苏武懂得“移孝作忠”“尽忠即尽孝”的大义,强调要融“小孝”于“大孝”,化“小孝”为“大孝”。

——摘编自周游《忠奸之辨:抗战时期中国人对苏武、李陵“气节”问题的认识与运用》

材料三

一个有风骨和气节的人,自然就有强大的胆魄,既让人敬仰,又让人敬重。同样,一个国家、一个民族有了风骨、气节,才会有一身铮铮铁骨的胆魄,才能始终保持强大的民族自尊心、国家自豪感、社会凝聚力。

——摘编自顾伯冲《风骨气节胆魄》

(1)根据材料一,概括中国古代气节观的特征。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括抗战时期中国人对苏武的认识,并分析这些认识

流行的背景。(6分)

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,分析气节观的历史价值。(6分)

阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

随着人民解放战争在全国范围内的胜利和各级人民政权的建设,军队和各级人民政府的工作人员大大增加。到1949年年底,全国共需养活军政、公教脱产人员已达900万人,约占全国人口的2%。在当时,中共中央为了弥补巨额的财政赤字,大量发行货币,1950年2月发行量与1948年相比,增加了270倍,由于没有回笼、抵消巨额数量货币的物资,势必造货币贬值。在国民党反动派统治的最后十多年中,商业界甚至生产事业和军队机关都普遍成了追逐暴利的投机风气。1950年春,在全国一盘棋的支持下,物价稳定,结束了十多年暴涨的局面。人民生活趋于稳定。

——摘编自邹荣庚《其功不下于淮海战役-建国前后陈云平抑物价的历史启迪》

注:材料标题中的“建国前后”应为“新中国成立前后”,为尊重作者,故不作改动。

材料二

面对强敌,中国人民志愿军将士以压倒一切敌人而决不向敌人屈服的气概亮剑杀敌。他们即使身负重伤,也要从血泊中爬起来同敌人血战到底。“敌人给我们送来了节日礼花”,这是1951年除夕夜志愿军战士对敌机投下的照明弹的幽默比喻,他们在给祖国亲人的中这样写道:“我们除了战斗以外,就是说笑和娱乐……坚信我们一定胜利!”闻令而动、坚决果敢地奔赴战场,是中国人民志愿军对忠诚的诠释;不畏艰险、英勇顽强地浴血奋战,是对忠诚诠释。抗美援朝既从中国的安全和发展利益出发,也从朝鲜人民的民族解放事业需要考虑,着眼于维护和促进世界和平,是高扬国际主义精神的正义之战。

——摘编自古琳晖、王喆《弘扬伟大的抗美援朝精神》

(1)根据材料一,指出新中国成立初期物价暴涨的原因。(4分)

(2)根据材料二,概括抗美援朝所体现的精神。(4分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析新中国平抑物价和抗美援朝的共同影响。

(6分)

阅读材料,按要求作答。(12分)

材料

1883年3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家——马克思停止思想了。他的逝世,对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思不仅发现了人类历史的发展规律,还发现了现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律。一生中能有这两个发现,该是很够了。但是马克思在他所研究的每一个领域,都有独到的发现,这样的领域是很多的,而且其中任何一个领域他都不是浅尝辄止。马克思毕生的使命,就是以各种方式参加推翻资本主义社会和实现无产阶级解放的事业。斗争是他生命的要素,很少有人像他那样满腔热情、坚韧不拔和卓有成效地进行斗争。现在他逝世了,在整个欧洲和美洲,从西伯利亚矿井到加利福尼亚,千百万革命战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念,而我可以大胆地说他可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。

——摘编自恩格斯《在马克思墓前的讲话》

(1)根据材料并结合所学知识,概括马克思为无产阶级的解放事业所做的杰出贡献。

(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述马克思作为无产阶级革命家的优秀品质。(6分)

阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

西方学界关于一战的著述繁多,但中国的地位和角色总是被忽略。本书根据翔实可靠的史料,披露了一段意义深远却鲜为人知的中国劳工参与一战的历史。一战期间,14万华工因缘际会地成为中国派往世界的“使者”,来到法国参战。华工们吃苦耐劳,心灵手巧,是挖战壕、修铁路的专家,甚至搏杀于前线,为中国赢得了很高的声誉;他们是中国国际化进程中平民参与的代表,为中国参战和加入巴黎和会作出了不可磨灭的贡献;在法国南部,有一个华工墓地,墓碑上大都有“勇往直前”“鞠躬尽瘁”“虽死犹生”“流芳百世”等字样,默默记录着华工在一战中的牺牲……华工们参与一战,无疑是中国近代史上的惊天之举,也是世界现代史上的动地之事。

——徐国琦著,潘星译《一战中的华工》

从材料中提取信息,拟定一个论题,结合所学知识加以论述。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)

2025 届梅州市高三模拟预测(三)

历史参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 B D D A C C C B

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 A A C C C C B B

(1)特征:依靠主体自觉坚守;与社会实践紧密关联;重在坚守道义;受儒学影响。

(2)认识:将苏武誉为民族英雄;认为苏武坚持秉持大义,忠孝两全。

背景:中国传统气节观的影响;中华民族危机深重;中华民族意识空前觉醒;巩固

抗日民族统一战线,凝聚全民族抗战力量的需要;弃节、变节现象增多;传统儒家

伦理的式微。

(3)历史价值:气节观是中华文化的重要内容,丰富了中华优秀传统文化的内涵;气节

观有利于塑造中华民族精神;气节观有利于历代中国人抵御外侮、保家卫国,维护

祖国统一;传承发扬气节观有利于凝聚民族力量,实现中华民族伟大复兴;传承发

扬气节观有利于加强社会主义精神文明建设。

(1)变化:传入途径从以日本为主到加了法国、俄国等;传播主体从多元到初步具有

共产主义思想的知识分子为主;传播方式逐渐多样化,从翻译转译到创办报刊、

成立研究和宣传团体等;传播内容从碎片化到准确、全面和丰富。

(2)历史背景:马克思主义在中国广泛传播;新民主主义革命即将取得胜利;中国知

识理论界对中国命运的关注;中国共产党的引领。政治意义:扩大了马克思主义

的群众基础;推动了马克思主义中国化的历史进程;巩固和扩大了统一战线;加

速了新中国的建立。

(1)特点:注重捕捉光线和色彩的变化;以自然景观为主题。

(2)原因:热爱大自然;尝试新的技巧和风格,并挑战传统的绘画观念,坚持个人风

格。

示例:

工业革命推动社会进步。

火车等交通工具问世,推动交通运输业进步;工厂制度逐渐普及,流水线的广泛运用,推高生产效率与经济效益;促进城市化的发展,改变人们生活空间;农业机械日益普及,促进乡村改变;工厂制定严格的规章制度,人们的时间观念更为增强;机器劳动普及对民众的素质提出更高要求,推动初等教育普及。极大地改变了世界的面貌,将越来越多的地区纳入到资本主义世界市场之中。

同课章节目录