(8)三国至隋唐的文化 知识梳理练习(含答案)初升高历史统编版教材衔接

文档属性

| 名称 | (8)三国至隋唐的文化 知识梳理练习(含答案)初升高历史统编版教材衔接 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 274.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 09:38:49 | ||

图片预览

文档简介

(8)三国至隋唐的文化

知识衔接:

一、儒学、道教与佛教的发展

1.三教并存

(1)三教并存局面的出现

汉武帝时期,儒学正统地位确立后,在统治者的大力提倡下呈现繁盛之势;魏晋南北朝时,中国本土宗教道教在民间广为传播;外来宗教佛教在中国盛行。

(2)三教之间的融合

魏晋南北朝时期,作为主流统治思想的儒学开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展;

在民间广为传播的道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”;佛教在中国盛行,也吸收儒、道的精髓,渐趋本土化。

2.“三教合归儒”与三教并行政策

(1)“三教合归儒”:隋朝时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

(2)三教并行政策:唐朝统治者奉行三教并行政策,道教最受尊崇;武则天时,佛教在社会上也有很大发展,形成不同宗派,其中禅宗对后世影响最大。

3.反佛教斗争

(1)背景

①佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量的钱财。

②很多劳动力不事生产,严重影响到政府财政收入。

(2)概况

①南朝无神论思想家范缜针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

②北魏、北周及唐朝等统治者几度灭佛。

(3)影响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

4.复兴儒学

(1)背景:佛教和道教的发展,儒学的正统地位受到挑战。

(2)概况:唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。他从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

5.魏晋玄学

魏晋之际,统治阶级内部的政治残杀非常频繁,社会上出现了逃避现实政治斗争、崇尚老庄的玄学。玄学家用老庄的思想解释《周易》等儒家经典,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本。他们认为,政治上应当“无为”,生活作风上要任其“自然”,社会风气上崇尚“清淡”。

二、文学艺术

1.文学

(1)魏晋南北朝时期,文学有了很大发展,从东汉末年开始,先后出现了以曹操父子为代表的建安文学、东晋陶渊明的田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等风格各异的文学形式。

(2)唐朝是中国文学发展的又一个高峰。诗歌创作进入黄金时代。李白、杜甫的诗作代表了唐诗的最高水平,他们分别被誉为“诗仙”和“诗圣”。

2.书法

①书法在东汉末年成为一种艺术。

②魏晋南北朝时期:隶书、草书、楷书和行书等各种书体均已完备。东晋大书法家王羲之博采众长,诸体兼精,世称“书圣”。

③隋唐时期:融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格。颜真卿气势雄浑的颜体和柳公权骨力遒劲的柳体最为有名。

3.绘画

①东晋开始出现知名的专职画家,以顾恺之为代表,其绘画“以形写神”,代表作有《女史箴图》《洛神赋图》。

②隋唐的画坛,题材广泛,风格多样。宗教画生活气息浓厚,人物画注重表现人的形态,山水、花鸟也成为绘画主题。唐朝的吴道子被尊为“画圣”。

4.雕塑

魏晋至隋唐时期,因佛教广泛传播而修造的石窟寺很多。山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等,都是闻名世界的艺术宝库。

三、科学技术

1.魏晋南北朝时期,数学、农学、地理学等方面都取得了新的成果

(1)南朝祖冲之精确地算出圆周率是在3.1415926~3.1415927之间。

(2)北朝贾思勰著述的《齐民要术》,是中国现存最早最完整的农书。

(3)西晋杰出地图学家裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法。

2.隋唐的科学技术进一步发展

(1)唐朝已经有了雕版印刷的佛经、日历和书籍。

(2)唐中期的书籍记载了火药的配方。唐末,火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器。

(3)唐朝天文学家僧一行,是世界上用科学方法实测地球子午线长度的创始人。

(4)医学家孙思邈完成医学名著《千金方》。唐高宗时编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典。被后人称为“药王”。

四、中外文化交流

1.魏晋南北朝隋唐时期,佛教的传播和中外文化交流密不可分

(1) 为了求得佛教真解,一些中国名僧西行取经

①东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。

②唐朝的高僧玄奘,在贞观初年也西行前往天竺取经。他在天竺的佛教中心那烂陀寺钻研多年,又到许多国家周游讲学,成为公认的佛学大师。伴随佛教东传而来的异域文化,在很多方面对中国产生了深远影响。

(2)中国佛教的发展也影响到周边国家

①从东汉后期到北朝,陆续有中亚、印度的高僧来华,将大批佛经翻译成汉字。

②日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。

③唐朝高僧鉴真6次东渡,到达日本,传授佛法。

2.其他方面的文化交流同样活跃,尤以唐朝为盛。

(1)唐都城长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。

(2)新罗、日本两国文化都受到唐朝的巨大影响。它们向唐朝派遣了许多使节和留学生,有的留学生还在唐朝考中进士。

(3)唐朝后期,不少经海路来华的西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。

习题衔接:

1.东晋时期,“二王”楷书笔法清新脱俗,结构玄远天然,带有一种“山林气”;唐代楷书则形成了严谨、理性、节制、庄严的风格,表现出端正严谨的“庙堂气”。由此可知( )

A.道德观念影响艺术评价 B.科举制影响书法风格演变

C.思想演变影响书法特征 D.唐代书法受佛教影响较深

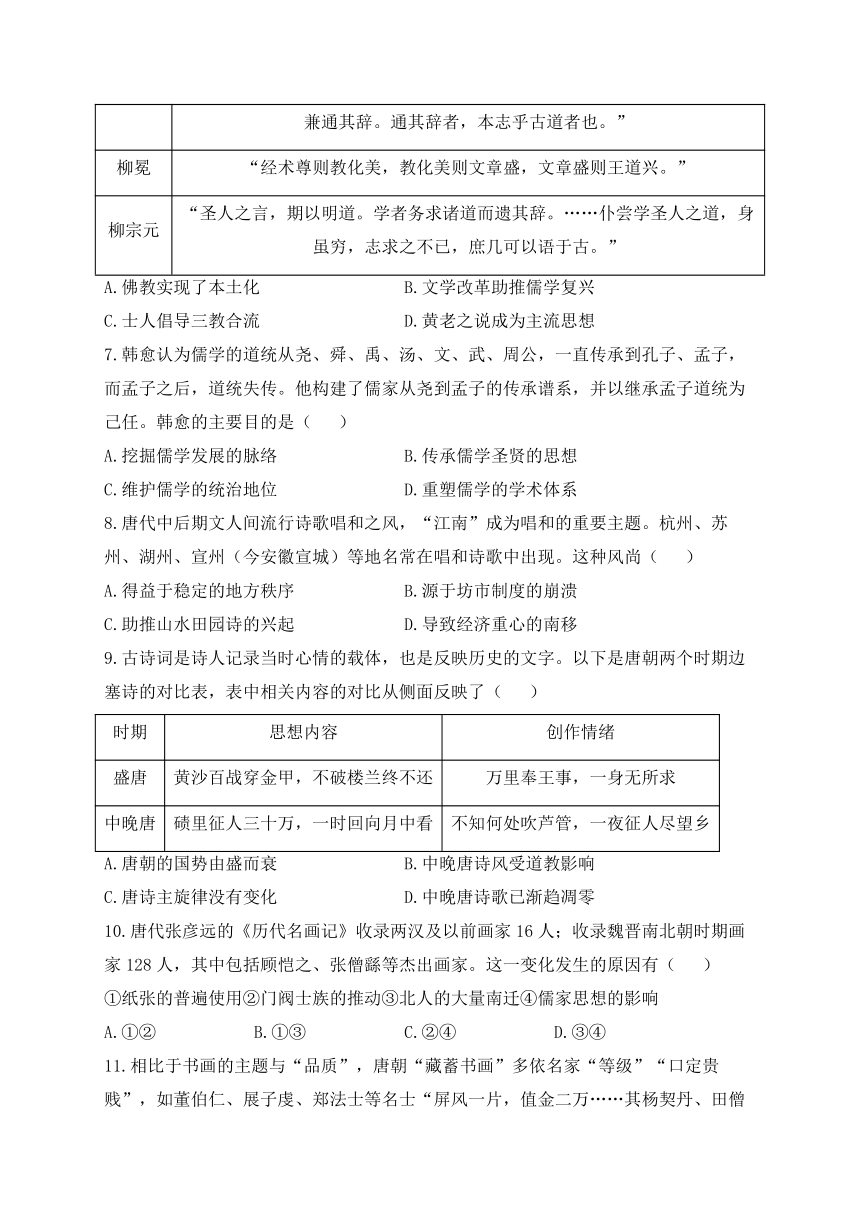

2.下图为北魏贵族司马金龙墓木板漆画的其中一幅“班婕妤辞辇”,描写班婕妤以商纣王亡国的典故,婉言谢绝与汉成帝同辇出行的故事。木板漆画的部分题材和构图与顾恺之所画的《女史箴图》《列女仁智图》相同。该木板漆画可以用来研究( )

A.中华文化的连续性特点 B.三教并行政策的推行

C.漆画艺术的平民化风格 D.礼法结合的治国思想

3.魏晋南北朝时期,河西地区的五凉统治者大都崇尚佛教,因而佛学繁荣;东晋政权为门阀世族秉持,因而玄学盛行:北朝诸少数民族政权为稳定社会而“推重儒家治道”。这一文化格局的形成( )

A.孕育着新的文化活力 B.取决于统治者的喜好

C.根植于特殊的地理环境 D.缩小了南北经济的差距

4.唐代学者在评论曹魏书法家钟繇的书体时说:“真书(楷书)绝世,刚柔备焉,点画之间,多有异趣。可谓幽深无际,古雅有余,秦、汉以来,一人而已。”这可说明,钟繇楷书( )

A.废弃了秦汉的书法传统 B.提高了书体的实用价值

C.体现了书体功能的丰富 D.迎合了政治形势的需要

5.唐初,道士出身的太史令傅奕表抨击佛教,建议废除佛教。僧人法林等人进行反击,与道教展开大辩论。唐高祖下诏:“老教、孔教,此土之基;释教后兴,宜崇客礼。今可先老,次孔,末后释宗。”同时,追赠孔为“先师”。这表明,唐初( )

A.道教依托皇权迅速兴起 B.社会正统思想发生变化

C.佛教的社会基础较薄弱 D.三教共存适应统治需要

6.下表是唐中期古文运动的代表人物及其主张。这反映出当时( )

韩愈 “愈之为古文,岂独取其句读不类于今者邪?思古人而不得见,学古道则欲兼通其辞。通其辞者,本志乎古道者也。”

柳冕 “经术尊则教化美,教化美则文章盛,文章盛则王道兴。”

柳宗元 “圣人之言,期以明道。学者务求诸道而遗其辞。……仆尝学圣人之道,身虽穷,志求之不已,庶几可以语于古。”

A.佛教实现了本土化 B.文学改革助推儒学复兴

C.士人倡导三教合流 D.黄老之说成为主流思想

7.韩愈认为儒学的道统从尧、舜、禹、汤、文、武、周公,一直传承到孔子、孟子,而孟子之后,道统失传。他构建了儒家从尧到孟子的传承谱系,并以继承孟子道统为己任。韩愈的主要目的是( )

A.挖掘儒学发展的脉络 B.传承儒学圣贤的思想

C.维护儒学的统治地位 D.重塑儒学的学术体系

8.唐代中后期文人间流行诗歌唱和之风,“江南”成为唱和的重要主题。杭州、苏州、湖州、宣州(今安徽宣城)等地名常在唱和诗歌中出现。这种风尚( )

A.得益于稳定的地方秩序 B.源于坊市制度的崩溃

C.助推山水田园诗的兴起 D.导致经济重心的南移

9.古诗词是诗人记录当时心情的载体,也是反映历史的文字。以下是唐朝两个时期边塞诗的对比表,表中相关内容的对比从侧面反映了( )

时期 思想内容 创作情绪

盛唐 黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还 万里奉王事,一身无所求

中晚唐 碛里征人三十万,一时回向月中看 不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡

A.唐朝的国势由盛而衰 B.中晚唐诗风受道教影响

C.唐诗主旋律没有变化 D.中晚唐诗歌已渐趋凋零

10.唐代张彦远的《历代名画记》收录两汉及以前画家16人;收录魏晋南北朝时期画家128人,其中包括顾恺之、张僧繇等杰出画家。这一变化发生的原因有( )

①纸张的普遍使用②门阀士族的推动③北人的大量南迁④儒家思想的影响

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

11.相比于书画的主题与“品质”,唐朝“藏蓄书画”多依名家“等级”“口定贵贱”,如董伯仁、展子虔、郑法士等名士“屏风一片,值金二万……其杨契丹、田僧亮……一扇值金一万……推此而言,可见流品”。这种现象可用于说明,唐朝( )

A.士族门阀观念的延续与残存 B.垄断行为扰乱艺术消费市场

C.科举制对艺术本真性的遮蔽 D.民众艺术鉴赏水平较为有限

12.唐代后期,范摅撰写的《云溪友议》有载:“纥干尚书,泉苦求龙虎之丹,十五余稔。及镇江右,乃大延方术之士,乃作《刘宏传》,雕印数千本,以寄中朝及四海精心烧炼之者。”这说明当时( )

A.雕版印刷术在民间应用广泛 B.雕版印刷术主要用于传播宗教

C.雕版印刷术得到大规模应用 D.儒学失去封建正统思想的地位

13.下表所示为629~707年日本向中国派遣使者统计(部分)。这些使者的派遣( )

期数 时间 次数

第一期 舒明天皇(629~641年在位)到齐明女皇(655~661年在位)时期 共派三次

第二期 天智天皇(662-671年在位)时期 共派出两次

第三期 文武天皇(697~707年在位)到孝谦女皇(749~758年在位)时期 共派出四次

A.将冶铁和水稻种植技术带到了日本 B.促进了日本幕府体制的形成

C.推动了日本中央集权制国家的构建 D.解决了日本社会的严重危机

14.南学与北学

南北朝时期,儒学有南学与北学之分。“南北所治,章句好尚,互有不同”。南方儒士大多濡染玄风,注重探寻玄学义理;北学严守汉儒传统,注重名物训诂。

南、北儒士研习经书,偏重不同的注本(对儒家经典的注释本)。以《左传》为例,南朝流行“杜预注本”,北朝流行“服虔注本”。然而,南梁崔灵恩常引用“服虔注本”来诘难“杜预注本”,引领论辩之风。北魏有名儒“兼读杜、服,隐括(修订)两家,异同悉举”。这一时期,南北政权常互派使节,他们也往往借机相互考校儒学。

隋灭陈后,将大量士人迁至北方。隋炀帝大举征召儒生,“使相与讲论得失于东都(洛阳)之下”,胜出者多为南方儒士。其后他们大多在北方活动和授徒。唐初,“四方儒士,多抱负典籍,云会京师”。唐太宗下诏统一五经文本和注释。孔颖达兼采南北,撰成《五经正义》,高宗时颁行全国,成为官方经学定本。

(1)指出南北朝时期南学与北学分立的时代背景。

(2)概述南北朝至隋唐时期儒学走向统一的过程及意义。

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏晋风度是魏晋时期独特的审美特征……它使人回归到了本真与自然。魏晋士人以放旷、恣意的人生态度……把作为文人知识分子对正义的理性思辨和坚守以艺术的、哲学的、人性的方式传达于世,达到了真善美融为一体的极致之境。

——居瑢《风流蕴藉:魏晋风度的文化内涵》

材料二 唐朝的中国文化由于印度文化的输入,获得了飞跃的发展。不但在中国文化史上已达到了登峰造极之境,在世界文化史上也罕与伦比。最近有位美国外交官员参观了武后陵墓,看到侍立在两旁的各国使节的石像时,感慨地说:“当时我们美国在哪里?”千余年前中国国际交往已如此频繁,难怪后人要叹为观止了。

——《文化冲突与时代选择》

(1)材料一中的“魏晋风度”在思想、书法、绘画方面是如何体现的?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐代文化“在世界文化史上也罕与伦比”的原因。

答案以及解析

1.答案:C

解析:“清新脱俗,结构玄远天然,带有一种‘山林气’”说明“二王”楷书深受魏晋玄学(主张无为、自然和清谈)的影响;“严谨、理性、节制、庄严的风格,表现出端正严谨的‘庙堂气’”说明唐代楷书深受儒学的影响,凸显了儒学诉求的伦理性、秩序性、人间性、规范性等潜在内涵,即思想演变影响书法特征,故选C项。

2.答案:A

解析:根据材料可知,北魏木板漆画的部分题材和构图与东晋顾恺之的画作相同,说明不同时期文化存在传承关系,体现了中华文化的连续性特点,A项正确;材料未涉及三教(儒、释、道)相关内容,无法体现三教并行政策的推行,排除B项;木板漆画是北魏贵族墓中的,体现的不是平民化风格,排除C项;该木版漆画可以用来研究中华文化的连续性特点,材料没有涉及礼法结合的治国思想,排除D项。故选A项。

3.答案:A

解析:据材料可知,魏晋南北朝时期,各政权尊崇的思想不一,有佛教、玄学、儒学,体现出思想多元特征,相互吸收、借鉴,孕育着新的文化活力,故选A项。“取决”说法过于绝对,“五凉统治者大都崇尚佛教”不等于全部统治者,排除B项;材料中文化格局的形成受政治影响,而非特殊的地理环境,排除C项;魏晋南北朝思想多元的文化格局不能缩小南北经济的差距,且此时南方经济初步发展,与北方差距较大,排除D项。

4.答案:C

解析:依据材料概可知:学者评价钟繇的书法刚柔兼备,继承了古雅秦汉之风,又有自己的特色,体现了书体功能的丰富,C项正确;材料体现了其继承了秦汉书法传统,排除A项;材料未涉及其书体的实用价值,排除B项;材料未涉及其书法迎合了政治形式的需求,排除D项。故选C项。

5.答案:D

解析:据材料及所学知识可知,面对佛道之争,唐高祖制定了三教共存、道先佛后的文化政策,以此适应统治需要,D项正确;道教兴起于东汉末年,排除A项;汉武帝“尊崇儒术”后,儒学取得正统地位,唐初并未发生变化,排除B项;佛教传入中国后,吸收儒、道的思想,渐趋本土化,影响力较强,社会基础较为广泛,排除C项。故选D项。

6.答案:B

解析:据材料可知,唐中期的韩愈、柳宗元等人发起古文运动是为了推动儒学的复兴,B项正确;隋唐时期,佛教完成本土化,并非实现了本土化,排除A项;唐中期的韩愈、柳宗元等人主张复兴儒学,士人倡导三教合流与史实不符,排除C项;西汉初期,黄老之说成为主流思想,排除D项。故选B项。

7.答案:C

解析:根据材料可知,韩愈所处时代,佛道盛行,儒学受到冲击,他构建儒家传承谱系并以继承孟子道统为己任,主要是想通过强调儒家道统的正统性和连贯性,来对抗佛道思想的影响,维护儒学的统治地位,C项正确;虽然构建传承谱系在一定程度上呈现了儒学发展脉络,但这只是一个表象,不是其主要目的,韩愈更有着深层意图,排除A项;构建传承谱系和继承道统在一定意义上涉及传承圣贤思想,但相比之下,这并非最核心的目的表述,排除B项;题干中主要强调的是道统的传承,而非学术体系的重塑,题干信息中没有足够依据指向重塑学术体系这一目的,排除D项。故选C项。

8.答案:A

解析:根据材料内容可知,材料主要内容是唐中后期文人流行诗歌唱和,江南是重要主题。结合所学知识可知,诗歌唱和主要体现的是文人之间作诗与别人相酬和,而诗人之间这种诗歌唱和基本以江南为主题,主要是因为唐中后期,南方相对北方,社会秩序更加安定,A项正确;唐朝时期坊市制度没有崩溃,排除B项;山水田园诗兴起于魏晋时期,排除C项;经济重心的南移是因为安史之乱,排除D项。故选A项。

9.答案:A

解析:从表格中的诗句对比可知,盛唐时期国力强盛,疆域辽阔,诗歌反映的是人们积极从军塞上,想要建功立业,中晚唐边塞诗人则厌战,可以得出唐朝国势由盛而衰,A项正确;道教对于中晚唐诗风的影响,在材料中没有体现,排除B项;表格对比得出的启示就是唐诗的主旋律随着唐朝国力的变化而发生了变化,排除C项;不能体现唐诗已渐趋凋零,只是唐诗写作内容和风格发生了变化,排除D项。故选A项。

10.答案:A

解析:据题干“《历代名画记》收录魏晋南北朝时期画家128人,其中包括顾恺之、张僧繇等杰出画家”并结合所学知识可知,魏晋南北朝时期纸逐渐取代简牍,成为最主要的书写材料,有利于绘画作品的产生,①正确;魏晋南北朝时期,门阀士族崇尚清谈,其中“收录魏晋南北朝时期画家128人”说明门阀士族的推动,②正确;故①②正确,A项正确;北方人大量南迁,促进南方的开发,但和画家数量增多无必然联系,③错误;魏晋南北朝时期,佛教盛行,道教的传播,儒家思想独尊地位受到挑战,出现三教并存局面,④不符合题意;排除BCD项。故选A项。

11.答案:A

解析:结合所学知识可知,唐朝虽推行科举制,但魏晋南北朝形成的士族门阀观念仍深刻影响社会,董伯仁、展子虔等高级画家多出身士族或与宫廷权贵关系密切,其“等级”实为门第地位的延伸,书画市场形成“人以群分,物以类聚”的等级秩序。材料中“推此而言,可见流品”直接点明书画价格的差异映射了社会阶层已然存在固化现象。唐朝书画收藏“以等级定贵贱”的本质,是士族门阀观念在文化领域的延续,这一现象深刻反映了唐朝社会“旧门阀”与“新科举”并存的过渡性特征,A项正确;唐朝书画市场价格的差异主要源于画家的社会等级而非市场操控,排除B项;科举制推动社会阶层流动,但材料现象反映的是士族门阀观念仍具影响力,且科举并未阻碍艺术评价,排除C项;材料与民众的鉴赏水平无关,当时书画的主要消费群体仍是社会上层士人,排除D项。故选A项。

12.答案:C

解析:据材料“雕印数千本”可知,唐代后期雕版印刷的书籍数量达到数千本,这体现了雕版印刷术得到大规模应用,故选C项;材料仅提及纥干尚书雕印数千本书,不能由此得出雕版印刷术在民间应用广泛的结论,因为这只是个例,无法代表民间整体情况,故排除A项,材料未表明雕版印刷术所印书籍是宗教相关内容不能得出其主要用于传播宗教的结论,故排除B项;唐代儒学仍然是封建正统思想,没有失去其地位,故排除D项。

13.答案:C

解析:材料反映的是唐朝时期,日本派遣的遣唐使,把中华文化带到日本,日本模仿中国建立了中央集权国家,C项正确;秦汉之际,中国移民把冶铁和水稻种植技术带到日本,排除A项;这一时期主要是中央集权时代,12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,排除B项;“解决了”说法错误,排除D项。故选C项。

14.答案:(1)背景:政治上,南北政权分裂对峙;经济上,北方经济恢复与发展,江南经济开发;民族关系上,民族交融进一步深化;文化上,南方儒学吸收佛教和道教的精神,有了新的发展;学术传统上,南方儒士受玄学影响,北方儒士严守汉儒传统。

(2)过程:南北朝时期,互派使节,借机相互考校儒学;隋朝时,大量士人迁至北方,南学与北学汇集洛阳;唐朝时,逐渐走向统一。意义:有利于学术文化上的统一,推动儒学的发展,巩固儒学正统地位;推动知识分子思想上的统一;有利于维护政治上的统一。

解析:(1)“背景”,根据所学可知,南北朝时期,政治上,南北政权分裂对峙;经济上,北方经济恢复与发展,江南经济开发;民族关系上,民族交融进一步深化;文化上,南方儒学吸收佛教和道教的精神。根据材料“南方儒士大多濡染玄风,注重探寻玄学义理;北学严守汉儒传统,注重名物训诂”可知,学术传统上,南方儒士受玄学影响,北方儒士严守汉儒传统。

(2)“过程”,根据材料“南北政权常互派使节,他们也往往借机相互考校儒学”得出,南北朝时期,互派使节,借机相互考校儒学;根据材料“隋灭陈后,将大量士人迁至北方。隋炀帝大举征召儒生,‘使相与讲论得失于东都(洛阳)之下’,胜出者多为南方儒士”得出,隋朝时,大量士人迁至北方,南学与北学汇集洛阳;根据材料“唐太宗下诏统一五经文本和注释。孔颖达兼采南北,撰成《五经正义》,高宗时颁行全国,成为官方经学定本”得出,唐朝时,逐渐走向统一。“意义”,根据材料“唐太宗下诏统一五经文本和注释。孔颖达兼采南北,撰成《五经正义》,高宗时颁行全国,成为官方经学定本”并结合所学知识,从有利于学术文化的统一,推动儒学的发展,巩固儒学正统地位;推动知识分子思想上的统一;有利于维护政治上的统一等角度进行回答即可。

15.答案:(1)思想:道教、佛教盛行。书法:王羲之的行书(或《兰亭序》)。绘画:顾恺之的《洛神赋图》(或《女史箴图》)。(或答儒学面临挑战、书法发展到自觉阶段、文人画兴起等亦可)

(2)原因:唐朝的统一和巩固;科举制的推行;封建经济繁荣;对外政策的开明;印度佛教文化的影响。

解析:(1)思想:根据材料“魏晋士人以放旷、恣意的人生态度……把作为文人知识分子对正义的理性思辨和坚守以艺术的、哲学的、人性的方式传达于世,达到了真善美融为一体的极致之境”并结合所学,可从魏晋时期道教、佛教盛行所产生的影响角度进行概括。绘画方面则可举例顾恺之的《洛神赋图》、书法有王羲之的行书。

(2)根据材料“唐朝的中国文化由于印度文化的输入,获得了飞跃的发展”可概括出印度佛教文化的影响;结合所学知识从唐朝的统一和巩固;科举制的推行;封建经济繁荣;对外政策的开明等角度作答。

知识衔接:

一、儒学、道教与佛教的发展

1.三教并存

(1)三教并存局面的出现

汉武帝时期,儒学正统地位确立后,在统治者的大力提倡下呈现繁盛之势;魏晋南北朝时,中国本土宗教道教在民间广为传播;外来宗教佛教在中国盛行。

(2)三教之间的融合

魏晋南北朝时期,作为主流统治思想的儒学开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展;

在民间广为传播的道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”;佛教在中国盛行,也吸收儒、道的精髓,渐趋本土化。

2.“三教合归儒”与三教并行政策

(1)“三教合归儒”:隋朝时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

(2)三教并行政策:唐朝统治者奉行三教并行政策,道教最受尊崇;武则天时,佛教在社会上也有很大发展,形成不同宗派,其中禅宗对后世影响最大。

3.反佛教斗争

(1)背景

①佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量的钱财。

②很多劳动力不事生产,严重影响到政府财政收入。

(2)概况

①南朝无神论思想家范缜针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

②北魏、北周及唐朝等统治者几度灭佛。

(3)影响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

4.复兴儒学

(1)背景:佛教和道教的发展,儒学的正统地位受到挑战。

(2)概况:唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。他从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

5.魏晋玄学

魏晋之际,统治阶级内部的政治残杀非常频繁,社会上出现了逃避现实政治斗争、崇尚老庄的玄学。玄学家用老庄的思想解释《周易》等儒家经典,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本。他们认为,政治上应当“无为”,生活作风上要任其“自然”,社会风气上崇尚“清淡”。

二、文学艺术

1.文学

(1)魏晋南北朝时期,文学有了很大发展,从东汉末年开始,先后出现了以曹操父子为代表的建安文学、东晋陶渊明的田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等风格各异的文学形式。

(2)唐朝是中国文学发展的又一个高峰。诗歌创作进入黄金时代。李白、杜甫的诗作代表了唐诗的最高水平,他们分别被誉为“诗仙”和“诗圣”。

2.书法

①书法在东汉末年成为一种艺术。

②魏晋南北朝时期:隶书、草书、楷书和行书等各种书体均已完备。东晋大书法家王羲之博采众长,诸体兼精,世称“书圣”。

③隋唐时期:融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格。颜真卿气势雄浑的颜体和柳公权骨力遒劲的柳体最为有名。

3.绘画

①东晋开始出现知名的专职画家,以顾恺之为代表,其绘画“以形写神”,代表作有《女史箴图》《洛神赋图》。

②隋唐的画坛,题材广泛,风格多样。宗教画生活气息浓厚,人物画注重表现人的形态,山水、花鸟也成为绘画主题。唐朝的吴道子被尊为“画圣”。

4.雕塑

魏晋至隋唐时期,因佛教广泛传播而修造的石窟寺很多。山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等,都是闻名世界的艺术宝库。

三、科学技术

1.魏晋南北朝时期,数学、农学、地理学等方面都取得了新的成果

(1)南朝祖冲之精确地算出圆周率是在3.1415926~3.1415927之间。

(2)北朝贾思勰著述的《齐民要术》,是中国现存最早最完整的农书。

(3)西晋杰出地图学家裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法。

2.隋唐的科学技术进一步发展

(1)唐朝已经有了雕版印刷的佛经、日历和书籍。

(2)唐中期的书籍记载了火药的配方。唐末,火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器。

(3)唐朝天文学家僧一行,是世界上用科学方法实测地球子午线长度的创始人。

(4)医学家孙思邈完成医学名著《千金方》。唐高宗时编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典。被后人称为“药王”。

四、中外文化交流

1.魏晋南北朝隋唐时期,佛教的传播和中外文化交流密不可分

(1) 为了求得佛教真解,一些中国名僧西行取经

①东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。

②唐朝的高僧玄奘,在贞观初年也西行前往天竺取经。他在天竺的佛教中心那烂陀寺钻研多年,又到许多国家周游讲学,成为公认的佛学大师。伴随佛教东传而来的异域文化,在很多方面对中国产生了深远影响。

(2)中国佛教的发展也影响到周边国家

①从东汉后期到北朝,陆续有中亚、印度的高僧来华,将大批佛经翻译成汉字。

②日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。

③唐朝高僧鉴真6次东渡,到达日本,传授佛法。

2.其他方面的文化交流同样活跃,尤以唐朝为盛。

(1)唐都城长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。

(2)新罗、日本两国文化都受到唐朝的巨大影响。它们向唐朝派遣了许多使节和留学生,有的留学生还在唐朝考中进士。

(3)唐朝后期,不少经海路来华的西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。

习题衔接:

1.东晋时期,“二王”楷书笔法清新脱俗,结构玄远天然,带有一种“山林气”;唐代楷书则形成了严谨、理性、节制、庄严的风格,表现出端正严谨的“庙堂气”。由此可知( )

A.道德观念影响艺术评价 B.科举制影响书法风格演变

C.思想演变影响书法特征 D.唐代书法受佛教影响较深

2.下图为北魏贵族司马金龙墓木板漆画的其中一幅“班婕妤辞辇”,描写班婕妤以商纣王亡国的典故,婉言谢绝与汉成帝同辇出行的故事。木板漆画的部分题材和构图与顾恺之所画的《女史箴图》《列女仁智图》相同。该木板漆画可以用来研究( )

A.中华文化的连续性特点 B.三教并行政策的推行

C.漆画艺术的平民化风格 D.礼法结合的治国思想

3.魏晋南北朝时期,河西地区的五凉统治者大都崇尚佛教,因而佛学繁荣;东晋政权为门阀世族秉持,因而玄学盛行:北朝诸少数民族政权为稳定社会而“推重儒家治道”。这一文化格局的形成( )

A.孕育着新的文化活力 B.取决于统治者的喜好

C.根植于特殊的地理环境 D.缩小了南北经济的差距

4.唐代学者在评论曹魏书法家钟繇的书体时说:“真书(楷书)绝世,刚柔备焉,点画之间,多有异趣。可谓幽深无际,古雅有余,秦、汉以来,一人而已。”这可说明,钟繇楷书( )

A.废弃了秦汉的书法传统 B.提高了书体的实用价值

C.体现了书体功能的丰富 D.迎合了政治形势的需要

5.唐初,道士出身的太史令傅奕表抨击佛教,建议废除佛教。僧人法林等人进行反击,与道教展开大辩论。唐高祖下诏:“老教、孔教,此土之基;释教后兴,宜崇客礼。今可先老,次孔,末后释宗。”同时,追赠孔为“先师”。这表明,唐初( )

A.道教依托皇权迅速兴起 B.社会正统思想发生变化

C.佛教的社会基础较薄弱 D.三教共存适应统治需要

6.下表是唐中期古文运动的代表人物及其主张。这反映出当时( )

韩愈 “愈之为古文,岂独取其句读不类于今者邪?思古人而不得见,学古道则欲兼通其辞。通其辞者,本志乎古道者也。”

柳冕 “经术尊则教化美,教化美则文章盛,文章盛则王道兴。”

柳宗元 “圣人之言,期以明道。学者务求诸道而遗其辞。……仆尝学圣人之道,身虽穷,志求之不已,庶几可以语于古。”

A.佛教实现了本土化 B.文学改革助推儒学复兴

C.士人倡导三教合流 D.黄老之说成为主流思想

7.韩愈认为儒学的道统从尧、舜、禹、汤、文、武、周公,一直传承到孔子、孟子,而孟子之后,道统失传。他构建了儒家从尧到孟子的传承谱系,并以继承孟子道统为己任。韩愈的主要目的是( )

A.挖掘儒学发展的脉络 B.传承儒学圣贤的思想

C.维护儒学的统治地位 D.重塑儒学的学术体系

8.唐代中后期文人间流行诗歌唱和之风,“江南”成为唱和的重要主题。杭州、苏州、湖州、宣州(今安徽宣城)等地名常在唱和诗歌中出现。这种风尚( )

A.得益于稳定的地方秩序 B.源于坊市制度的崩溃

C.助推山水田园诗的兴起 D.导致经济重心的南移

9.古诗词是诗人记录当时心情的载体,也是反映历史的文字。以下是唐朝两个时期边塞诗的对比表,表中相关内容的对比从侧面反映了( )

时期 思想内容 创作情绪

盛唐 黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还 万里奉王事,一身无所求

中晚唐 碛里征人三十万,一时回向月中看 不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡

A.唐朝的国势由盛而衰 B.中晚唐诗风受道教影响

C.唐诗主旋律没有变化 D.中晚唐诗歌已渐趋凋零

10.唐代张彦远的《历代名画记》收录两汉及以前画家16人;收录魏晋南北朝时期画家128人,其中包括顾恺之、张僧繇等杰出画家。这一变化发生的原因有( )

①纸张的普遍使用②门阀士族的推动③北人的大量南迁④儒家思想的影响

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

11.相比于书画的主题与“品质”,唐朝“藏蓄书画”多依名家“等级”“口定贵贱”,如董伯仁、展子虔、郑法士等名士“屏风一片,值金二万……其杨契丹、田僧亮……一扇值金一万……推此而言,可见流品”。这种现象可用于说明,唐朝( )

A.士族门阀观念的延续与残存 B.垄断行为扰乱艺术消费市场

C.科举制对艺术本真性的遮蔽 D.民众艺术鉴赏水平较为有限

12.唐代后期,范摅撰写的《云溪友议》有载:“纥干尚书,泉苦求龙虎之丹,十五余稔。及镇江右,乃大延方术之士,乃作《刘宏传》,雕印数千本,以寄中朝及四海精心烧炼之者。”这说明当时( )

A.雕版印刷术在民间应用广泛 B.雕版印刷术主要用于传播宗教

C.雕版印刷术得到大规模应用 D.儒学失去封建正统思想的地位

13.下表所示为629~707年日本向中国派遣使者统计(部分)。这些使者的派遣( )

期数 时间 次数

第一期 舒明天皇(629~641年在位)到齐明女皇(655~661年在位)时期 共派三次

第二期 天智天皇(662-671年在位)时期 共派出两次

第三期 文武天皇(697~707年在位)到孝谦女皇(749~758年在位)时期 共派出四次

A.将冶铁和水稻种植技术带到了日本 B.促进了日本幕府体制的形成

C.推动了日本中央集权制国家的构建 D.解决了日本社会的严重危机

14.南学与北学

南北朝时期,儒学有南学与北学之分。“南北所治,章句好尚,互有不同”。南方儒士大多濡染玄风,注重探寻玄学义理;北学严守汉儒传统,注重名物训诂。

南、北儒士研习经书,偏重不同的注本(对儒家经典的注释本)。以《左传》为例,南朝流行“杜预注本”,北朝流行“服虔注本”。然而,南梁崔灵恩常引用“服虔注本”来诘难“杜预注本”,引领论辩之风。北魏有名儒“兼读杜、服,隐括(修订)两家,异同悉举”。这一时期,南北政权常互派使节,他们也往往借机相互考校儒学。

隋灭陈后,将大量士人迁至北方。隋炀帝大举征召儒生,“使相与讲论得失于东都(洛阳)之下”,胜出者多为南方儒士。其后他们大多在北方活动和授徒。唐初,“四方儒士,多抱负典籍,云会京师”。唐太宗下诏统一五经文本和注释。孔颖达兼采南北,撰成《五经正义》,高宗时颁行全国,成为官方经学定本。

(1)指出南北朝时期南学与北学分立的时代背景。

(2)概述南北朝至隋唐时期儒学走向统一的过程及意义。

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏晋风度是魏晋时期独特的审美特征……它使人回归到了本真与自然。魏晋士人以放旷、恣意的人生态度……把作为文人知识分子对正义的理性思辨和坚守以艺术的、哲学的、人性的方式传达于世,达到了真善美融为一体的极致之境。

——居瑢《风流蕴藉:魏晋风度的文化内涵》

材料二 唐朝的中国文化由于印度文化的输入,获得了飞跃的发展。不但在中国文化史上已达到了登峰造极之境,在世界文化史上也罕与伦比。最近有位美国外交官员参观了武后陵墓,看到侍立在两旁的各国使节的石像时,感慨地说:“当时我们美国在哪里?”千余年前中国国际交往已如此频繁,难怪后人要叹为观止了。

——《文化冲突与时代选择》

(1)材料一中的“魏晋风度”在思想、书法、绘画方面是如何体现的?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐代文化“在世界文化史上也罕与伦比”的原因。

答案以及解析

1.答案:C

解析:“清新脱俗,结构玄远天然,带有一种‘山林气’”说明“二王”楷书深受魏晋玄学(主张无为、自然和清谈)的影响;“严谨、理性、节制、庄严的风格,表现出端正严谨的‘庙堂气’”说明唐代楷书深受儒学的影响,凸显了儒学诉求的伦理性、秩序性、人间性、规范性等潜在内涵,即思想演变影响书法特征,故选C项。

2.答案:A

解析:根据材料可知,北魏木板漆画的部分题材和构图与东晋顾恺之的画作相同,说明不同时期文化存在传承关系,体现了中华文化的连续性特点,A项正确;材料未涉及三教(儒、释、道)相关内容,无法体现三教并行政策的推行,排除B项;木板漆画是北魏贵族墓中的,体现的不是平民化风格,排除C项;该木版漆画可以用来研究中华文化的连续性特点,材料没有涉及礼法结合的治国思想,排除D项。故选A项。

3.答案:A

解析:据材料可知,魏晋南北朝时期,各政权尊崇的思想不一,有佛教、玄学、儒学,体现出思想多元特征,相互吸收、借鉴,孕育着新的文化活力,故选A项。“取决”说法过于绝对,“五凉统治者大都崇尚佛教”不等于全部统治者,排除B项;材料中文化格局的形成受政治影响,而非特殊的地理环境,排除C项;魏晋南北朝思想多元的文化格局不能缩小南北经济的差距,且此时南方经济初步发展,与北方差距较大,排除D项。

4.答案:C

解析:依据材料概可知:学者评价钟繇的书法刚柔兼备,继承了古雅秦汉之风,又有自己的特色,体现了书体功能的丰富,C项正确;材料体现了其继承了秦汉书法传统,排除A项;材料未涉及其书体的实用价值,排除B项;材料未涉及其书法迎合了政治形式的需求,排除D项。故选C项。

5.答案:D

解析:据材料及所学知识可知,面对佛道之争,唐高祖制定了三教共存、道先佛后的文化政策,以此适应统治需要,D项正确;道教兴起于东汉末年,排除A项;汉武帝“尊崇儒术”后,儒学取得正统地位,唐初并未发生变化,排除B项;佛教传入中国后,吸收儒、道的思想,渐趋本土化,影响力较强,社会基础较为广泛,排除C项。故选D项。

6.答案:B

解析:据材料可知,唐中期的韩愈、柳宗元等人发起古文运动是为了推动儒学的复兴,B项正确;隋唐时期,佛教完成本土化,并非实现了本土化,排除A项;唐中期的韩愈、柳宗元等人主张复兴儒学,士人倡导三教合流与史实不符,排除C项;西汉初期,黄老之说成为主流思想,排除D项。故选B项。

7.答案:C

解析:根据材料可知,韩愈所处时代,佛道盛行,儒学受到冲击,他构建儒家传承谱系并以继承孟子道统为己任,主要是想通过强调儒家道统的正统性和连贯性,来对抗佛道思想的影响,维护儒学的统治地位,C项正确;虽然构建传承谱系在一定程度上呈现了儒学发展脉络,但这只是一个表象,不是其主要目的,韩愈更有着深层意图,排除A项;构建传承谱系和继承道统在一定意义上涉及传承圣贤思想,但相比之下,这并非最核心的目的表述,排除B项;题干中主要强调的是道统的传承,而非学术体系的重塑,题干信息中没有足够依据指向重塑学术体系这一目的,排除D项。故选C项。

8.答案:A

解析:根据材料内容可知,材料主要内容是唐中后期文人流行诗歌唱和,江南是重要主题。结合所学知识可知,诗歌唱和主要体现的是文人之间作诗与别人相酬和,而诗人之间这种诗歌唱和基本以江南为主题,主要是因为唐中后期,南方相对北方,社会秩序更加安定,A项正确;唐朝时期坊市制度没有崩溃,排除B项;山水田园诗兴起于魏晋时期,排除C项;经济重心的南移是因为安史之乱,排除D项。故选A项。

9.答案:A

解析:从表格中的诗句对比可知,盛唐时期国力强盛,疆域辽阔,诗歌反映的是人们积极从军塞上,想要建功立业,中晚唐边塞诗人则厌战,可以得出唐朝国势由盛而衰,A项正确;道教对于中晚唐诗风的影响,在材料中没有体现,排除B项;表格对比得出的启示就是唐诗的主旋律随着唐朝国力的变化而发生了变化,排除C项;不能体现唐诗已渐趋凋零,只是唐诗写作内容和风格发生了变化,排除D项。故选A项。

10.答案:A

解析:据题干“《历代名画记》收录魏晋南北朝时期画家128人,其中包括顾恺之、张僧繇等杰出画家”并结合所学知识可知,魏晋南北朝时期纸逐渐取代简牍,成为最主要的书写材料,有利于绘画作品的产生,①正确;魏晋南北朝时期,门阀士族崇尚清谈,其中“收录魏晋南北朝时期画家128人”说明门阀士族的推动,②正确;故①②正确,A项正确;北方人大量南迁,促进南方的开发,但和画家数量增多无必然联系,③错误;魏晋南北朝时期,佛教盛行,道教的传播,儒家思想独尊地位受到挑战,出现三教并存局面,④不符合题意;排除BCD项。故选A项。

11.答案:A

解析:结合所学知识可知,唐朝虽推行科举制,但魏晋南北朝形成的士族门阀观念仍深刻影响社会,董伯仁、展子虔等高级画家多出身士族或与宫廷权贵关系密切,其“等级”实为门第地位的延伸,书画市场形成“人以群分,物以类聚”的等级秩序。材料中“推此而言,可见流品”直接点明书画价格的差异映射了社会阶层已然存在固化现象。唐朝书画收藏“以等级定贵贱”的本质,是士族门阀观念在文化领域的延续,这一现象深刻反映了唐朝社会“旧门阀”与“新科举”并存的过渡性特征,A项正确;唐朝书画市场价格的差异主要源于画家的社会等级而非市场操控,排除B项;科举制推动社会阶层流动,但材料现象反映的是士族门阀观念仍具影响力,且科举并未阻碍艺术评价,排除C项;材料与民众的鉴赏水平无关,当时书画的主要消费群体仍是社会上层士人,排除D项。故选A项。

12.答案:C

解析:据材料“雕印数千本”可知,唐代后期雕版印刷的书籍数量达到数千本,这体现了雕版印刷术得到大规模应用,故选C项;材料仅提及纥干尚书雕印数千本书,不能由此得出雕版印刷术在民间应用广泛的结论,因为这只是个例,无法代表民间整体情况,故排除A项,材料未表明雕版印刷术所印书籍是宗教相关内容不能得出其主要用于传播宗教的结论,故排除B项;唐代儒学仍然是封建正统思想,没有失去其地位,故排除D项。

13.答案:C

解析:材料反映的是唐朝时期,日本派遣的遣唐使,把中华文化带到日本,日本模仿中国建立了中央集权国家,C项正确;秦汉之际,中国移民把冶铁和水稻种植技术带到日本,排除A项;这一时期主要是中央集权时代,12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,排除B项;“解决了”说法错误,排除D项。故选C项。

14.答案:(1)背景:政治上,南北政权分裂对峙;经济上,北方经济恢复与发展,江南经济开发;民族关系上,民族交融进一步深化;文化上,南方儒学吸收佛教和道教的精神,有了新的发展;学术传统上,南方儒士受玄学影响,北方儒士严守汉儒传统。

(2)过程:南北朝时期,互派使节,借机相互考校儒学;隋朝时,大量士人迁至北方,南学与北学汇集洛阳;唐朝时,逐渐走向统一。意义:有利于学术文化上的统一,推动儒学的发展,巩固儒学正统地位;推动知识分子思想上的统一;有利于维护政治上的统一。

解析:(1)“背景”,根据所学可知,南北朝时期,政治上,南北政权分裂对峙;经济上,北方经济恢复与发展,江南经济开发;民族关系上,民族交融进一步深化;文化上,南方儒学吸收佛教和道教的精神。根据材料“南方儒士大多濡染玄风,注重探寻玄学义理;北学严守汉儒传统,注重名物训诂”可知,学术传统上,南方儒士受玄学影响,北方儒士严守汉儒传统。

(2)“过程”,根据材料“南北政权常互派使节,他们也往往借机相互考校儒学”得出,南北朝时期,互派使节,借机相互考校儒学;根据材料“隋灭陈后,将大量士人迁至北方。隋炀帝大举征召儒生,‘使相与讲论得失于东都(洛阳)之下’,胜出者多为南方儒士”得出,隋朝时,大量士人迁至北方,南学与北学汇集洛阳;根据材料“唐太宗下诏统一五经文本和注释。孔颖达兼采南北,撰成《五经正义》,高宗时颁行全国,成为官方经学定本”得出,唐朝时,逐渐走向统一。“意义”,根据材料“唐太宗下诏统一五经文本和注释。孔颖达兼采南北,撰成《五经正义》,高宗时颁行全国,成为官方经学定本”并结合所学知识,从有利于学术文化的统一,推动儒学的发展,巩固儒学正统地位;推动知识分子思想上的统一;有利于维护政治上的统一等角度进行回答即可。

15.答案:(1)思想:道教、佛教盛行。书法:王羲之的行书(或《兰亭序》)。绘画:顾恺之的《洛神赋图》(或《女史箴图》)。(或答儒学面临挑战、书法发展到自觉阶段、文人画兴起等亦可)

(2)原因:唐朝的统一和巩固;科举制的推行;封建经济繁荣;对外政策的开明;印度佛教文化的影响。

解析:(1)思想:根据材料“魏晋士人以放旷、恣意的人生态度……把作为文人知识分子对正义的理性思辨和坚守以艺术的、哲学的、人性的方式传达于世,达到了真善美融为一体的极致之境”并结合所学,可从魏晋时期道教、佛教盛行所产生的影响角度进行概括。绘画方面则可举例顾恺之的《洛神赋图》、书法有王羲之的行书。

(2)根据材料“唐朝的中国文化由于印度文化的输入,获得了飞跃的发展”可概括出印度佛教文化的影响;结合所学知识从唐朝的统一和巩固;科举制的推行;封建经济繁荣;对外政策的开明等角度作答。

同课章节目录