(7)隋唐制度的变化与创新 知识梳理练习(含答案)初升高历史统编版教材衔接

文档属性

| 名称 | (7)隋唐制度的变化与创新 知识梳理练习(含答案)初升高历史统编版教材衔接 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 09:38:41 | ||

图片预览

文档简介

(7)隋唐制度的变化与创新

知识衔接:

一、选官制度

1.曹魏时期——九品中正制

(1)背景:汉末社会动荡,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础。

(2)内容

①选官方式:中央委任中正官为各地人才评定等级,共分九等,朝廷依此授以相应的官职。

②选官内容:从初创时期的重视家世、道德和才能,演变为西晋时期主要看重家世。

(3)影响:

①既继承了两汉乡里评议人物的传统,又将评议权收归中央,在一定时期内加强了中央集权。

②九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具。

2.隋唐时期——科举制的形成与完善

(1)隋朝——科举制的形成

①隋朝建立后,废除九品中正制,开始采用分科考试的方式选拔官员。

②隋炀帝时,始建进士科,科举制度形成。

(2)唐朝——科举制的完善

①唐太宗增加了考试科目,以进士和明经两科为主。

②武则天扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试。

③唐玄宗任用高官主持考试,提高了科举考试的地位。

(3)影响:

①科举制使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治的基础,提高了官员的文化素质,加强了中央集权。

②科举制使官员选拔变得更加公开和公平,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。

二、三省六部制

1.初步形成

(1)时间:魏晋南北朝时期

(2)概况:尚书台改称尚书省,与中书省和门下省共同辅助决策,行使权力。

2.确立与完善

(1)确立:隋文帝时,中央正式确立了三省六部制。

(2)完善:

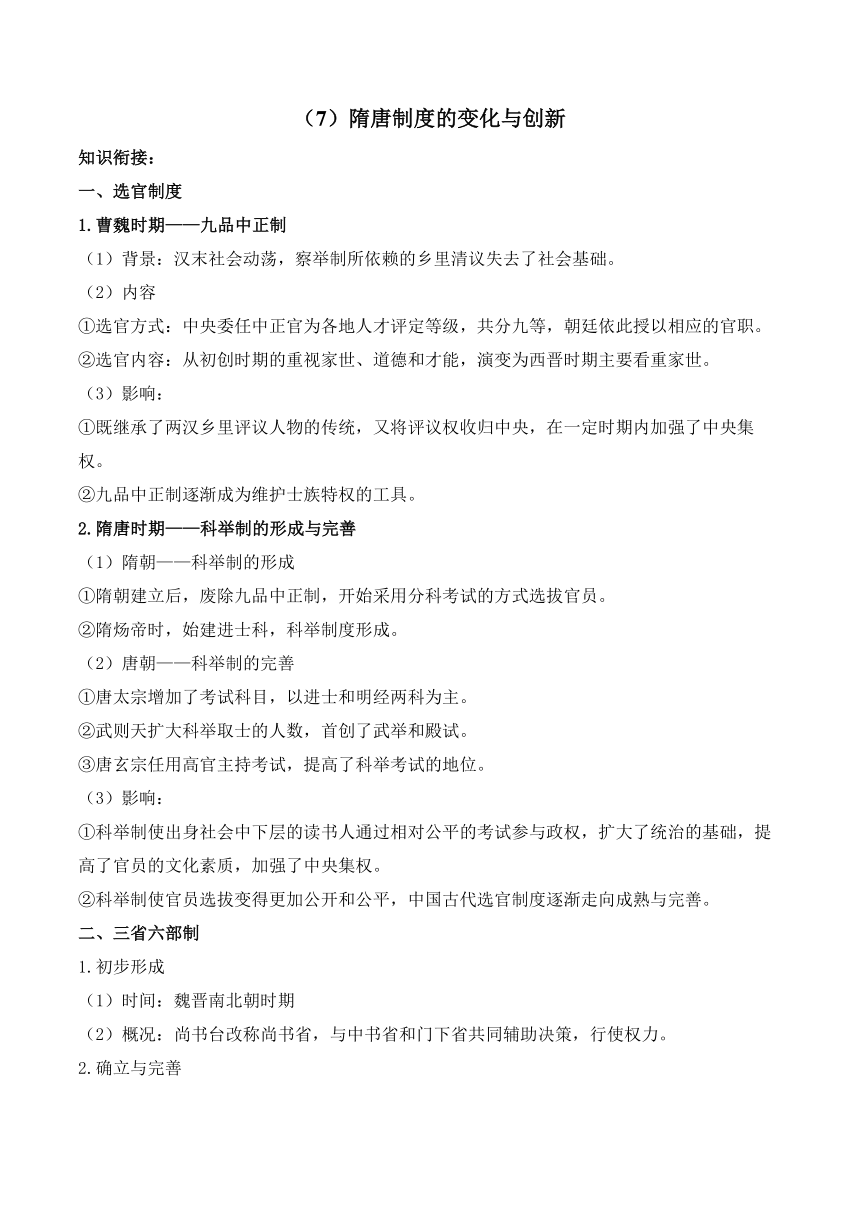

①三省的职权分工明确,又彼此制约。

内容 作用

三省 中书省:草拟皇帝诏令 三省的职权分工明确,又彼此制约;三省长官共议国事,执宰相之职

门下省:审核诏令,有不妥者驳回

尚书省:负责执行,下设六部

六部 吏、户、礼、兵、刑、工六部,分工处理各项具体政务

②给品位较低的官员以宰相名号,扩大任用宰相的范围。

③设置政事堂,提高工作效率,三省出现一体化趋势。

(3)影响:三省六部制的确立和完善,是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

三、赋税制度

1.租调制

(1)时间:魏晋时期

(2)内容:按户征收粮和绢帛。北魏孝文帝改革,规定一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调,受田农民承担定额租调。成年男子负担一定的徭役。

2.租庸调制

(1)时间:唐初

(2)内容:将赋税征收对象定为21至59岁的成年男子。除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。

(3)影响:以庸代役保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

3.两税法

(1)原因:

①主要原因:天宝年间,土地买卖和兼并之风盛行,政府直接支配的土地日益减少,均田制和租庸调制也无法维持,政府财政收入锐降。

②直接原因:解决财政困难。

(2)时间:780年

(3)内容:每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏季和秋季两次纳税。

(4)影响:

①两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。

②改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

③局限性:由于官吏贪腐,在实行过程中,税外加征,增加了人民的赋税负担。

习题衔接:

1.九品中正制施行之初,中正评定人物品第之后,方“考之簿世,然后授任”,家世只是一个参考因素。但不久之后,中正品评人物的标准发生了严重偏差,“庶族寒人,无寸进之路”。这表明九品中正制( )

A.逐渐成为维护士族特权的工具 B.抬高了文官和士人的政治地位

C.品评无据导致制度的弊端显现 D.始终对中央集权构成严重威胁

2.据下表可知( )

时间 事件

隋文帝开皇十五年(595) 废除九品中正制

隋炀帝大业二年(606) 始置进士科

唐高祖武德七年(624) 恢复九品中正制

唐太宗贞观初年(627) 再度废除九品中正制

A.世家大族没落 B.科举制存在严重弊端

C.门阀观念强化 D.九品中正制仍可延续

3.唐朝时期,庶族寒士对自己的前途与未来充满自信,对社会倾注了满腔的热情,因而使唐代文化具有一种明朗高亢、奔放热烈的时代气质。这种现象的出现,主要是因为唐朝( )

A.选官制度变革激发了社会活力 B.国家放松对商业经济的控制

C.门阀士族势力受到严格的限制 D.江南地区经济逐步得到开发

4.唐代宗大历初年,国子司业归崇敬上疏提出,明经科考试“不求其文义,及第先取于帖经”,士子为了应试,多死记硬背儒家经典,不从师不问道,遂使“专门业废”“传受义绝”。其所强调的是( )

A.明经科考试改革的必要性 B.复兴儒学的紧迫性

C.进士科考试内容的合理性 D.官学教育的重要性

5.下面是某同学学习“隋唐制度的变化与创新”一课后摘录的笔记。笔记内容反映的是( )

科举制使出身社会中下层的读书人通过相对平的考试参与政权,扩大了统治基础,提高了官员的文化素质,加强了中央集权。

A.科举制形成的背景 B.科举制演进的历程

C.科举制考试的内容 D.科举制实施的影响

6.唐后期,科举放榜后,新科进士一般会到主考官府邸谢恩,称为“拜主司”。“主司列席缛,东面西向。主事揖状元已下,与主司对拜。”三日后,再次前往谢恩,称“曲谢”。这一现象会导致( )

A.文官之间易结朋党 B.官员施政能力下降

C.官场礼仪更加繁琐 D.官吏考核制度变革

7.唐弘道元年(683),侍中莫炎传任书中将令,视使原设门下的省事堂迁至中书省。神龙元年(705),豆卢钦望担任尚书右仆射,因未获得“同中书门下三品”的称号而无法参加朝事议事会,这说明唐代( )

A.宰相的行政权力进一步增加 B.政治权力成为三省权力核心

C.中枢机构呈现出一体化趋势 D.三省长官可共同商议国政

8.隋朝统一中国后,面临士族势力壮大导致皇帝权力削弱的问题。杨坚为了改变这种局面,借鉴了魏晋南北朝的中枢官僚体系,并在此基础上正式创立了( )

A.三公九卿制 B.科举制 C.三省六部制 D.督抚制

9.唐初,三省宰相几乎都是兼职,一般是“午前决朝政,午后决省事”,且每天上午政事堂宰相办公会议结束后,皇帝都要“出内厨食以赐宰相,馔可食十数人”,以慰劳忙碌了一上午的宰相们,从而形成了宰相会食(有如工作午餐)之制。由此可知,宰相“会食”( )

A.旨在提高宰相办公效率 B.利于协调三省宰相关系

C.强化了君主对宰相控制 D.便于皇帝诏令顺利执行

10.唐高宗以来,随着政治经济的发展,出现了很多六部职责之外的新问题,需要不断派遣使职处理,临时派遣的使职逐渐演化为固定职务,形成新的行政体系。开元十一年(723年),政事堂改为中书门下,并列五房合理政事,将使职的政务纳入宰相管辖之下。这一变化( )

A.推动了中央决策行政一体化 B.加强了六部在国家政务中的作用

C.缓和了皇帝与宰相间的对立 D.适应了安史之乱后政局变动需要

11.唐朝前期推行租庸调制,以丁为单位,缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税。唐朝中期改行两税法,“惟以资产为宗,不以丁身为本”,除征收谷物外,原来征收的布帛等实物改为折钱计征。这一转变( )

A.提高了商人的政治地位 B.完成了实物税向货币税的过渡

C.促进了商品经济的发展 D.加强了政府对农民的人身控制

12.唐德宗即位后,宰相杨炎实行两税法改革,主要做法为:将建中(唐德宗年号)以前的正税、杂税及杂徭合并为一个总额,称为“两税元额”;元额分地税、户税两种,按土地面积摊征斛斗(即谷物),按户等高下摊征税钱;停止一切苛杂的征派。这一做法( )

A.大大改善普通百姓生活 B.加强政府对农民的人身控制

C.放松了重农抑商的政策 D.推动了国家财政收入的增加

13.两税法依据田地、杂产等资产评定户等,但对杂产种类及其价值没有明确规定。唐文宗时,湖州刺史庾威在所属五县,“自立条制,应田地、奴婢,下及竹、树、鹅、鸭等并估计出税,差军人一千一百五十人散入乡村,检责剩征税钱四千九百余贯”,结果被朝廷以“扰人”罪名贬官。由此可见,两税法( )

A.存在一定的制度缺陷 B.强化对农民的人身控制

C.赋予地方官员加征权 D.解决了政府的财政困难

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策和执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和审议诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印封”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云等《隋唐时期三省六部制的设置及其发展》

材料二 以中书、门下较汉代之宰相,以尚书六部较汉代之九卿,在政制上,不可谓非一种绝大之进步。…尚书置左、右仆射,分判六部,各治三官,可免上述之弊。而尚书惟在政务之推行,至于出命覆夺,尚有中书、门下。故曰三省之于宰相,六部之于九卿,不得不说是政治上之一进步。

——摘自钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代三省六部制的主要特点并分析其作用。

(2)有学者认为“三省六部制具有民主色彩”,据材料二并结合所学知识,谈谈你的理解。

15.阅读材料,完成下列要求。

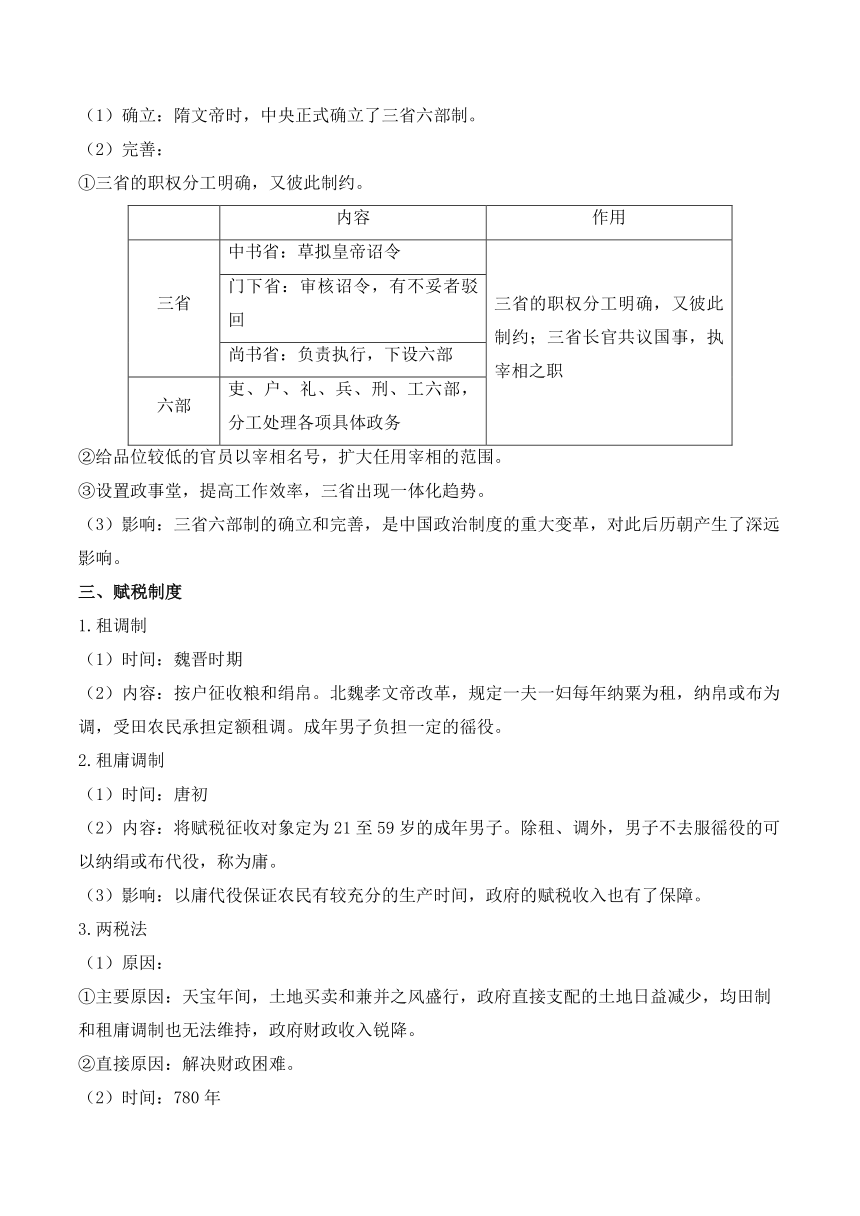

材料一 敦煌户籍残卷所见唐代均田户受田情况表

户籍年代 均田户数 受足户数 平均每户应受田亩数 平均每户未受田亩数

高宗时期 1 0 101.0 69.0

武则天时期 4 0 143.5 102.0

玄宗时期 32 2 148.7 106.6

代宗时期 11 2 149.3 89.8

注:唐代上柱国按规定受勋田3000亩,表中是排除了上柱国户后的数据。

——改编自王仲荦《隋唐五代史》

材料二 白居易的《赠友》描述了两税征钱导致钱重物轻而伤农的现象,“胡(何)为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚”;表达了对租庸调法的认同,“庸必算丁口,租必计桑田。不求土所无,不强人所难。量入以为出,上足下亦安”,主张“复彼租庸法”,令指出,两税法实行按户等征税,富人贿赂官吏求居下等以逃税,导致“贫者愈困饿死亡而莫之省,富者愈恣横侈泰而无所忌”。他认为要避免上述现象的出现,只有“舍其产而唯丁田之间”,即恢复以身丁为本的租庸调法。

——改编自付志宇《唐人诗文所见两税法变革补证》

(1)根据材料一,指出唐代均田制推行中存在的主要问题,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料,结合所学知识,评析白居易、柳宗元对唐代税制改革的看法。

答案以及解析

1.答案:A

解析:据材料可知,九品中正制在施行的过程中,家世逐渐成为主要品评人物的标准,致使庶族寒人难以入仕、晋升,这表明九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具,A项正确。B项与材料主旨无关,排除;家世逐渐成为品评人物的主要标准,并不是品评无据,排除C项;九品中正制后被科举制取代,D项错在“始终”,排除。

2.答案:A

解析:依据材料表格可知九品中正制废除,科举制诞生,接着又恢复,又废除。如此反复,说明这一时期门阀士族的力量仍然很强大,科举制的形成有一个渐进的过程,总体趋势是世家大族在走下坡路,A项正确;材料不能说明科举制有弊端,排除B项;材料不能反映门阀观念的强化,排除C项;九品中正制在唐时已被再度废除,排除D项。故选A项。

3.答案:A

解析:根据材料信息可知,隋唐时期,科举制度促进了庶族寒士的入仕,推动社会阶层的流动性加强,使其对自己的前途与未来充满自信,对社会倾注了满腔的热情,促进唐朝文化的发展,A项正确;商业繁荣主要影响城市生活和市民文化,与庶族寒士的政治参与和文化气质无直接因果关系,且材料没有涉及国家对商业的政策,排除B项;科举制的推行削弱了门阀士族的政治垄断,但这是科举制的结果,而非庶族寒士自信的原因,排除C项;材料描述的是科举制的影响,而非经济发展,排除D项。故选A项。

4.答案:A

解析:根据材料可知,唐代宗大历初年,明经科考试重视帖经,应试士子多死记硬背儒家经典,造成“专门业废”“传受义绝”的现象,这说明明经科考试具有机械化倾向,亟待改革,故A项正确。此时科举考试内容依然以儒家经典为主,且材料未反映儒学的危机,无法体现复兴儒学的紧迫性,故B项错误;材料强调的是明经科考试,与进士科考试无关,故C项错误;材料强调明经科考试存在问题,未体现官学教育,故D项错误。

5.答案:D

解析:根据材料信息“科举制使出身社会中下层的读书人通过相对平的考试参与政权,扩大了统治基础,提高了官员的文化素质,加强了中央集权。”可知笔记内容反映的是科举制实施的影响,D项正确;材料所述与科举制的背景无关,排除A项;材料并未涉及科举制的发展和演进,排除B项;材料未体现科举制的具体内容,排除C项。故选D项。

6.答案:A

解析:根据材料可知,唐后期,新科进士一般会到主考官府邸谢恩,称为“拜主司”,三日后,再次前往谢恩,称“曲谢”,这种做法会导致文官之间易结朋党,A项正确;材料未体现官员施政能力下降,排除B项;材料未涉及官场礼仪,排除C项;材料与官吏考核制度无关,排除D项。故选A项。

7.答案:C

解析:据材料“政事堂迁至中书省”和“未获‘同中书门下三品’称号无法参议朝政”可知,政事堂作为宰相议政核心机构迁至中书省,但尚书省长官仍需加“同中书门下三品”头衔才可入政事堂议事,说明中书、门下、尚书三省职能通过政事堂进一步整合,中枢机构呈现一体化趋势,C项正确;材料未涉及宰相行政权力的增减,仅体现议事资格的变化,排除A项;政事堂迁移后中书省地位提升,但“三省权力核心”表述片面,且材料未体现中书省独掌核心权力,排除B项;豆卢钦望作为尚书省长官因无“同三品”头衔被排除议政,直接否定“三省长官可共同商议国政”的说法,排除D项。故选C项。

8.答案:C

解析:据材料可知,三省六部制是隋文帝创立的,而且属于中枢体制,C项正确;三公九卿制形成于秦朝,排除A项;科举制属于选官制度,不是中枢体制,排除B项;督抚制即总督和巡抚制度。出现于明代 ,排除D项。故选C项。

9.答案:B

解析:题干提及“每天上午政事堂宰相办公会议结束后,皇帝都要‘出内厨食以赐宰相,馔可食十数人’,以慰劳忙碌了一上午的宰相们”,可知皇帝希望通过会食协调宰相们工作中的不同意见,利于“决朝政”“决省事”,故选B项;宰相会食发生在下班期间,与“提高宰相办公效率”关系不大,排除A项;宰相会食是皇帝“慰劳忙碌了一上午的宰相们”,而非加强对宰相的控制,排除C项;宰相会食发生在决策过程中,且执行皇帝诏令是在决策形成后由六部完成,排除D项。

10.答案:A

解析:根据材料“政事堂改为中书门下,并列五房合理政事,将使职的政务纳入宰相管辖之下”等信息可知,政事堂改为中书门下并设五房,使宰相直接管辖使职政务,整合决策(政事堂)与行政(使职体系),使决策与行政联系更紧密,推动了中央决策行政一体化,A项正确;材料未提及六部作用的加强,排除B项;唐朝时期,皇帝与宰相之间并非对立关系,排除C项;材料中这一变化发生在安史之乱前,排除D项。故选A项。

11.答案:C

解析:通过题干可知,在唐朝前期,“缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税”,唐朝中期的两税法实行之后,“改为折钱计征”,这样就促进了商品经济的发展,进而加快了商业的繁荣,C项正确;唐朝中期两税法之后,“实物改为折钱计征”,只是改变了征收的内容,与商人的政治地位无关,排除A项;根据所学知识可知,两税法实行不到30年,即被迫下令改货币计征为折纳实物,排除B项;两税法的实施,使得政府对人身的控制有所松弛,排除D项。故选C项。

12.答案:D

解析:两税法按土地面积摊征斛斗(即谷物),按户等高下摊征税钱,两种税收都以资产为主要标准,停止一切苛杂的征派,改为统一的地税和户税,有利于增加国家的财政收入,D项正确;普通百姓是赋税徭役的主要承担者,且勉强自给自足,A项与史实不符,排除A项;两税法减轻了对农民的人身控制,排除B项;唐朝并未放松重农抑商政策,排除C项。故选D项。

13.答案:A

解析:根据材料可知,两税法对杂产种类及其价值没有明确规定,导致湖州刺史能够自立条制,将田地、奴婢,甚至竹、树、鹅、鸭等也纳入征税范围,这反映了两税法存在一定的缺陷,使得地方官员有机会滥用职权,A项正确。两税法按土地、杂产等资产纳税,改变了以人丁为主的赋税制度,对农民人身控制减轻,而不是强化,B项错误;材料中湖州刺史庾威因自立条制被朝廷以“扰人”罪名贬官,说明他并没有得到朝廷赋予的税收加征权,C项错误;两税法在一定程度上保证了政府的财政收入,但材料并未提及两税法与政府财政之间的关系,D项错误。

14.答案:(1)特点:政府决策与执行分离;三省与六部分工明确;运转具有程序性,且突出皇权。作用:使中央行政运行规范有序;有利于减少决策失误;提高了政府行政效率;散了相权,加强了皇权。

(2)三省六部制下,三省分工明确,相互牵制和监督,利于防范大臣专权,提高政府的行政效率;设政事堂由三省长官共议国事,形式上带有民主色彩,削弱了相权,保证了皇权独尊,其实质是为封建专制制度服务。

解析:本题考查隋唐的三省六部制。

(1)第一小问,依据材料一逐一分析归纳。第二小问,结合三省六部制的意义分析;

(2)本小问,依据材料二,结合三省六部制的意义和实质分析。

15.答案:(1)问题:受足田的户数不足,每户未受田亩数较多。

原因:社会安定,人口繁衍;土地兼并严重;政府掌握的田地不足。

(2)白居易和柳宗元反对两税法,认同租庸调制。

租庸调制虽然具有一定优点,但是随着均田制的瓦解,租庸调制已无法适应时代发展。两税法虽然会导致伤农及腐败等问题,但是从征收人丁税向征收财产税的转变,弱化了人身依附,是时代的进步。

解析:(1)第一小问,解题关键是分析表格数据,表格中均田户数即应当受田的户数相对较多,但受足户数较少,且平均每户未受田亩数较多,根据上述信息可知,受足田的户数不足,每户未受田亩数较多。第二小问,均田制是按照人口分配土地的制度,人口过多会导致田地数量不足,结合所学可知,当时社会安定,人口繁衍;土地私有制下土地兼并导致土地集中于少数人手中,政府所能掌握的土地越来越少。

(2)本问要求评析白居易和柳宗元的观点,首先提炼两人的观点,即反对两税法,认同租庸调制。然后分析两种税制的优缺点。最后根据时代趋势,肯定两税法的地位。

知识衔接:

一、选官制度

1.曹魏时期——九品中正制

(1)背景:汉末社会动荡,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础。

(2)内容

①选官方式:中央委任中正官为各地人才评定等级,共分九等,朝廷依此授以相应的官职。

②选官内容:从初创时期的重视家世、道德和才能,演变为西晋时期主要看重家世。

(3)影响:

①既继承了两汉乡里评议人物的传统,又将评议权收归中央,在一定时期内加强了中央集权。

②九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具。

2.隋唐时期——科举制的形成与完善

(1)隋朝——科举制的形成

①隋朝建立后,废除九品中正制,开始采用分科考试的方式选拔官员。

②隋炀帝时,始建进士科,科举制度形成。

(2)唐朝——科举制的完善

①唐太宗增加了考试科目,以进士和明经两科为主。

②武则天扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试。

③唐玄宗任用高官主持考试,提高了科举考试的地位。

(3)影响:

①科举制使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治的基础,提高了官员的文化素质,加强了中央集权。

②科举制使官员选拔变得更加公开和公平,中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。

二、三省六部制

1.初步形成

(1)时间:魏晋南北朝时期

(2)概况:尚书台改称尚书省,与中书省和门下省共同辅助决策,行使权力。

2.确立与完善

(1)确立:隋文帝时,中央正式确立了三省六部制。

(2)完善:

①三省的职权分工明确,又彼此制约。

内容 作用

三省 中书省:草拟皇帝诏令 三省的职权分工明确,又彼此制约;三省长官共议国事,执宰相之职

门下省:审核诏令,有不妥者驳回

尚书省:负责执行,下设六部

六部 吏、户、礼、兵、刑、工六部,分工处理各项具体政务

②给品位较低的官员以宰相名号,扩大任用宰相的范围。

③设置政事堂,提高工作效率,三省出现一体化趋势。

(3)影响:三省六部制的确立和完善,是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

三、赋税制度

1.租调制

(1)时间:魏晋时期

(2)内容:按户征收粮和绢帛。北魏孝文帝改革,规定一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调,受田农民承担定额租调。成年男子负担一定的徭役。

2.租庸调制

(1)时间:唐初

(2)内容:将赋税征收对象定为21至59岁的成年男子。除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。

(3)影响:以庸代役保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

3.两税法

(1)原因:

①主要原因:天宝年间,土地买卖和兼并之风盛行,政府直接支配的土地日益减少,均田制和租庸调制也无法维持,政府财政收入锐降。

②直接原因:解决财政困难。

(2)时间:780年

(3)内容:每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏季和秋季两次纳税。

(4)影响:

①两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。

②改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

③局限性:由于官吏贪腐,在实行过程中,税外加征,增加了人民的赋税负担。

习题衔接:

1.九品中正制施行之初,中正评定人物品第之后,方“考之簿世,然后授任”,家世只是一个参考因素。但不久之后,中正品评人物的标准发生了严重偏差,“庶族寒人,无寸进之路”。这表明九品中正制( )

A.逐渐成为维护士族特权的工具 B.抬高了文官和士人的政治地位

C.品评无据导致制度的弊端显现 D.始终对中央集权构成严重威胁

2.据下表可知( )

时间 事件

隋文帝开皇十五年(595) 废除九品中正制

隋炀帝大业二年(606) 始置进士科

唐高祖武德七年(624) 恢复九品中正制

唐太宗贞观初年(627) 再度废除九品中正制

A.世家大族没落 B.科举制存在严重弊端

C.门阀观念强化 D.九品中正制仍可延续

3.唐朝时期,庶族寒士对自己的前途与未来充满自信,对社会倾注了满腔的热情,因而使唐代文化具有一种明朗高亢、奔放热烈的时代气质。这种现象的出现,主要是因为唐朝( )

A.选官制度变革激发了社会活力 B.国家放松对商业经济的控制

C.门阀士族势力受到严格的限制 D.江南地区经济逐步得到开发

4.唐代宗大历初年,国子司业归崇敬上疏提出,明经科考试“不求其文义,及第先取于帖经”,士子为了应试,多死记硬背儒家经典,不从师不问道,遂使“专门业废”“传受义绝”。其所强调的是( )

A.明经科考试改革的必要性 B.复兴儒学的紧迫性

C.进士科考试内容的合理性 D.官学教育的重要性

5.下面是某同学学习“隋唐制度的变化与创新”一课后摘录的笔记。笔记内容反映的是( )

科举制使出身社会中下层的读书人通过相对平的考试参与政权,扩大了统治基础,提高了官员的文化素质,加强了中央集权。

A.科举制形成的背景 B.科举制演进的历程

C.科举制考试的内容 D.科举制实施的影响

6.唐后期,科举放榜后,新科进士一般会到主考官府邸谢恩,称为“拜主司”。“主司列席缛,东面西向。主事揖状元已下,与主司对拜。”三日后,再次前往谢恩,称“曲谢”。这一现象会导致( )

A.文官之间易结朋党 B.官员施政能力下降

C.官场礼仪更加繁琐 D.官吏考核制度变革

7.唐弘道元年(683),侍中莫炎传任书中将令,视使原设门下的省事堂迁至中书省。神龙元年(705),豆卢钦望担任尚书右仆射,因未获得“同中书门下三品”的称号而无法参加朝事议事会,这说明唐代( )

A.宰相的行政权力进一步增加 B.政治权力成为三省权力核心

C.中枢机构呈现出一体化趋势 D.三省长官可共同商议国政

8.隋朝统一中国后,面临士族势力壮大导致皇帝权力削弱的问题。杨坚为了改变这种局面,借鉴了魏晋南北朝的中枢官僚体系,并在此基础上正式创立了( )

A.三公九卿制 B.科举制 C.三省六部制 D.督抚制

9.唐初,三省宰相几乎都是兼职,一般是“午前决朝政,午后决省事”,且每天上午政事堂宰相办公会议结束后,皇帝都要“出内厨食以赐宰相,馔可食十数人”,以慰劳忙碌了一上午的宰相们,从而形成了宰相会食(有如工作午餐)之制。由此可知,宰相“会食”( )

A.旨在提高宰相办公效率 B.利于协调三省宰相关系

C.强化了君主对宰相控制 D.便于皇帝诏令顺利执行

10.唐高宗以来,随着政治经济的发展,出现了很多六部职责之外的新问题,需要不断派遣使职处理,临时派遣的使职逐渐演化为固定职务,形成新的行政体系。开元十一年(723年),政事堂改为中书门下,并列五房合理政事,将使职的政务纳入宰相管辖之下。这一变化( )

A.推动了中央决策行政一体化 B.加强了六部在国家政务中的作用

C.缓和了皇帝与宰相间的对立 D.适应了安史之乱后政局变动需要

11.唐朝前期推行租庸调制,以丁为单位,缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税。唐朝中期改行两税法,“惟以资产为宗,不以丁身为本”,除征收谷物外,原来征收的布帛等实物改为折钱计征。这一转变( )

A.提高了商人的政治地位 B.完成了实物税向货币税的过渡

C.促进了商品经济的发展 D.加强了政府对农民的人身控制

12.唐德宗即位后,宰相杨炎实行两税法改革,主要做法为:将建中(唐德宗年号)以前的正税、杂税及杂徭合并为一个总额,称为“两税元额”;元额分地税、户税两种,按土地面积摊征斛斗(即谷物),按户等高下摊征税钱;停止一切苛杂的征派。这一做法( )

A.大大改善普通百姓生活 B.加强政府对农民的人身控制

C.放松了重农抑商的政策 D.推动了国家财政收入的增加

13.两税法依据田地、杂产等资产评定户等,但对杂产种类及其价值没有明确规定。唐文宗时,湖州刺史庾威在所属五县,“自立条制,应田地、奴婢,下及竹、树、鹅、鸭等并估计出税,差军人一千一百五十人散入乡村,检责剩征税钱四千九百余贯”,结果被朝廷以“扰人”罪名贬官。由此可见,两税法( )

A.存在一定的制度缺陷 B.强化对农民的人身控制

C.赋予地方官员加征权 D.解决了政府的财政困难

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策和执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和审议诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印封”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云等《隋唐时期三省六部制的设置及其发展》

材料二 以中书、门下较汉代之宰相,以尚书六部较汉代之九卿,在政制上,不可谓非一种绝大之进步。…尚书置左、右仆射,分判六部,各治三官,可免上述之弊。而尚书惟在政务之推行,至于出命覆夺,尚有中书、门下。故曰三省之于宰相,六部之于九卿,不得不说是政治上之一进步。

——摘自钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代三省六部制的主要特点并分析其作用。

(2)有学者认为“三省六部制具有民主色彩”,据材料二并结合所学知识,谈谈你的理解。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 敦煌户籍残卷所见唐代均田户受田情况表

户籍年代 均田户数 受足户数 平均每户应受田亩数 平均每户未受田亩数

高宗时期 1 0 101.0 69.0

武则天时期 4 0 143.5 102.0

玄宗时期 32 2 148.7 106.6

代宗时期 11 2 149.3 89.8

注:唐代上柱国按规定受勋田3000亩,表中是排除了上柱国户后的数据。

——改编自王仲荦《隋唐五代史》

材料二 白居易的《赠友》描述了两税征钱导致钱重物轻而伤农的现象,“胡(何)为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚”;表达了对租庸调法的认同,“庸必算丁口,租必计桑田。不求土所无,不强人所难。量入以为出,上足下亦安”,主张“复彼租庸法”,令指出,两税法实行按户等征税,富人贿赂官吏求居下等以逃税,导致“贫者愈困饿死亡而莫之省,富者愈恣横侈泰而无所忌”。他认为要避免上述现象的出现,只有“舍其产而唯丁田之间”,即恢复以身丁为本的租庸调法。

——改编自付志宇《唐人诗文所见两税法变革补证》

(1)根据材料一,指出唐代均田制推行中存在的主要问题,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料,结合所学知识,评析白居易、柳宗元对唐代税制改革的看法。

答案以及解析

1.答案:A

解析:据材料可知,九品中正制在施行的过程中,家世逐渐成为主要品评人物的标准,致使庶族寒人难以入仕、晋升,这表明九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具,A项正确。B项与材料主旨无关,排除;家世逐渐成为品评人物的主要标准,并不是品评无据,排除C项;九品中正制后被科举制取代,D项错在“始终”,排除。

2.答案:A

解析:依据材料表格可知九品中正制废除,科举制诞生,接着又恢复,又废除。如此反复,说明这一时期门阀士族的力量仍然很强大,科举制的形成有一个渐进的过程,总体趋势是世家大族在走下坡路,A项正确;材料不能说明科举制有弊端,排除B项;材料不能反映门阀观念的强化,排除C项;九品中正制在唐时已被再度废除,排除D项。故选A项。

3.答案:A

解析:根据材料信息可知,隋唐时期,科举制度促进了庶族寒士的入仕,推动社会阶层的流动性加强,使其对自己的前途与未来充满自信,对社会倾注了满腔的热情,促进唐朝文化的发展,A项正确;商业繁荣主要影响城市生活和市民文化,与庶族寒士的政治参与和文化气质无直接因果关系,且材料没有涉及国家对商业的政策,排除B项;科举制的推行削弱了门阀士族的政治垄断,但这是科举制的结果,而非庶族寒士自信的原因,排除C项;材料描述的是科举制的影响,而非经济发展,排除D项。故选A项。

4.答案:A

解析:根据材料可知,唐代宗大历初年,明经科考试重视帖经,应试士子多死记硬背儒家经典,造成“专门业废”“传受义绝”的现象,这说明明经科考试具有机械化倾向,亟待改革,故A项正确。此时科举考试内容依然以儒家经典为主,且材料未反映儒学的危机,无法体现复兴儒学的紧迫性,故B项错误;材料强调的是明经科考试,与进士科考试无关,故C项错误;材料强调明经科考试存在问题,未体现官学教育,故D项错误。

5.答案:D

解析:根据材料信息“科举制使出身社会中下层的读书人通过相对平的考试参与政权,扩大了统治基础,提高了官员的文化素质,加强了中央集权。”可知笔记内容反映的是科举制实施的影响,D项正确;材料所述与科举制的背景无关,排除A项;材料并未涉及科举制的发展和演进,排除B项;材料未体现科举制的具体内容,排除C项。故选D项。

6.答案:A

解析:根据材料可知,唐后期,新科进士一般会到主考官府邸谢恩,称为“拜主司”,三日后,再次前往谢恩,称“曲谢”,这种做法会导致文官之间易结朋党,A项正确;材料未体现官员施政能力下降,排除B项;材料未涉及官场礼仪,排除C项;材料与官吏考核制度无关,排除D项。故选A项。

7.答案:C

解析:据材料“政事堂迁至中书省”和“未获‘同中书门下三品’称号无法参议朝政”可知,政事堂作为宰相议政核心机构迁至中书省,但尚书省长官仍需加“同中书门下三品”头衔才可入政事堂议事,说明中书、门下、尚书三省职能通过政事堂进一步整合,中枢机构呈现一体化趋势,C项正确;材料未涉及宰相行政权力的增减,仅体现议事资格的变化,排除A项;政事堂迁移后中书省地位提升,但“三省权力核心”表述片面,且材料未体现中书省独掌核心权力,排除B项;豆卢钦望作为尚书省长官因无“同三品”头衔被排除议政,直接否定“三省长官可共同商议国政”的说法,排除D项。故选C项。

8.答案:C

解析:据材料可知,三省六部制是隋文帝创立的,而且属于中枢体制,C项正确;三公九卿制形成于秦朝,排除A项;科举制属于选官制度,不是中枢体制,排除B项;督抚制即总督和巡抚制度。出现于明代 ,排除D项。故选C项。

9.答案:B

解析:题干提及“每天上午政事堂宰相办公会议结束后,皇帝都要‘出内厨食以赐宰相,馔可食十数人’,以慰劳忙碌了一上午的宰相们”,可知皇帝希望通过会食协调宰相们工作中的不同意见,利于“决朝政”“决省事”,故选B项;宰相会食发生在下班期间,与“提高宰相办公效率”关系不大,排除A项;宰相会食是皇帝“慰劳忙碌了一上午的宰相们”,而非加强对宰相的控制,排除C项;宰相会食发生在决策过程中,且执行皇帝诏令是在决策形成后由六部完成,排除D项。

10.答案:A

解析:根据材料“政事堂改为中书门下,并列五房合理政事,将使职的政务纳入宰相管辖之下”等信息可知,政事堂改为中书门下并设五房,使宰相直接管辖使职政务,整合决策(政事堂)与行政(使职体系),使决策与行政联系更紧密,推动了中央决策行政一体化,A项正确;材料未提及六部作用的加强,排除B项;唐朝时期,皇帝与宰相之间并非对立关系,排除C项;材料中这一变化发生在安史之乱前,排除D项。故选A项。

11.答案:C

解析:通过题干可知,在唐朝前期,“缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税”,唐朝中期的两税法实行之后,“改为折钱计征”,这样就促进了商品经济的发展,进而加快了商业的繁荣,C项正确;唐朝中期两税法之后,“实物改为折钱计征”,只是改变了征收的内容,与商人的政治地位无关,排除A项;根据所学知识可知,两税法实行不到30年,即被迫下令改货币计征为折纳实物,排除B项;两税法的实施,使得政府对人身的控制有所松弛,排除D项。故选C项。

12.答案:D

解析:两税法按土地面积摊征斛斗(即谷物),按户等高下摊征税钱,两种税收都以资产为主要标准,停止一切苛杂的征派,改为统一的地税和户税,有利于增加国家的财政收入,D项正确;普通百姓是赋税徭役的主要承担者,且勉强自给自足,A项与史实不符,排除A项;两税法减轻了对农民的人身控制,排除B项;唐朝并未放松重农抑商政策,排除C项。故选D项。

13.答案:A

解析:根据材料可知,两税法对杂产种类及其价值没有明确规定,导致湖州刺史能够自立条制,将田地、奴婢,甚至竹、树、鹅、鸭等也纳入征税范围,这反映了两税法存在一定的缺陷,使得地方官员有机会滥用职权,A项正确。两税法按土地、杂产等资产纳税,改变了以人丁为主的赋税制度,对农民人身控制减轻,而不是强化,B项错误;材料中湖州刺史庾威因自立条制被朝廷以“扰人”罪名贬官,说明他并没有得到朝廷赋予的税收加征权,C项错误;两税法在一定程度上保证了政府的财政收入,但材料并未提及两税法与政府财政之间的关系,D项错误。

14.答案:(1)特点:政府决策与执行分离;三省与六部分工明确;运转具有程序性,且突出皇权。作用:使中央行政运行规范有序;有利于减少决策失误;提高了政府行政效率;散了相权,加强了皇权。

(2)三省六部制下,三省分工明确,相互牵制和监督,利于防范大臣专权,提高政府的行政效率;设政事堂由三省长官共议国事,形式上带有民主色彩,削弱了相权,保证了皇权独尊,其实质是为封建专制制度服务。

解析:本题考查隋唐的三省六部制。

(1)第一小问,依据材料一逐一分析归纳。第二小问,结合三省六部制的意义分析;

(2)本小问,依据材料二,结合三省六部制的意义和实质分析。

15.答案:(1)问题:受足田的户数不足,每户未受田亩数较多。

原因:社会安定,人口繁衍;土地兼并严重;政府掌握的田地不足。

(2)白居易和柳宗元反对两税法,认同租庸调制。

租庸调制虽然具有一定优点,但是随着均田制的瓦解,租庸调制已无法适应时代发展。两税法虽然会导致伤农及腐败等问题,但是从征收人丁税向征收财产税的转变,弱化了人身依附,是时代的进步。

解析:(1)第一小问,解题关键是分析表格数据,表格中均田户数即应当受田的户数相对较多,但受足户数较少,且平均每户未受田亩数较多,根据上述信息可知,受足田的户数不足,每户未受田亩数较多。第二小问,均田制是按照人口分配土地的制度,人口过多会导致田地数量不足,结合所学可知,当时社会安定,人口繁衍;土地私有制下土地兼并导致土地集中于少数人手中,政府所能掌握的土地越来越少。

(2)本问要求评析白居易和柳宗元的观点,首先提炼两人的观点,即反对两税法,认同租庸调制。然后分析两种税制的优缺点。最后根据时代趋势,肯定两税法的地位。

同课章节目录