(6)从隋唐盛世到五代十国 知识梳理练习(含答案)初升高历史统编版教材衔接

文档属性

| 名称 | (6)从隋唐盛世到五代十国 知识梳理练习(含答案)初升高历史统编版教材衔接 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 75.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 09:39:02 | ||

图片预览

文档简介

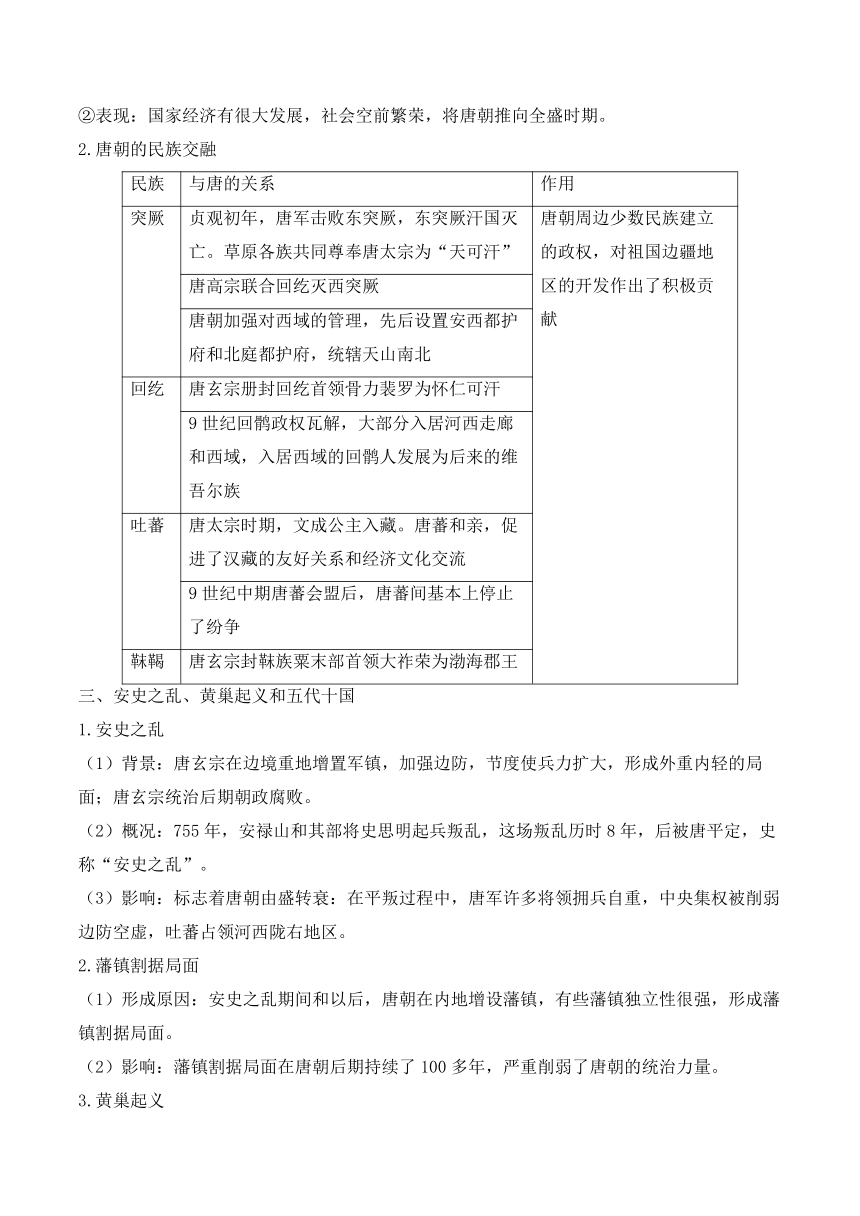

(6)从隋唐盛世到五代十国

知识衔接:

隋朝兴亡

1.隋朝建立和统一:581年,杨坚定都长安,建立隋朝;589年,杨广率军灭陈,结束了南北长期分裂的局面。

2.重大建设

(1)广设仓库:在长安、洛阳和地方广设的仓库,既包括供应朝廷粮食和物资的仓库,又包括备水旱赈济而遍置于乡间的义仓。

(2)兴建洛阳城。

(3)开通大运河:贯通南北,对巩固统一,促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用。

3.灭亡

(1)原因:隋炀帝的暴政:隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲;大举征伐高丽;生产遭到破坏,民不聊生。

(2)标志:618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。

二、唐朝的繁荣与民族交融

1.唐朝的繁荣

(1)唐朝的建立

①时间:618年

②人物:李渊

③都城:长安

贞观之治

①原因:经济上,吸取隋亡的教训,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简;政治上,知人善任,虚怀纳谏。

②表现:国家出现了开明政治局面

(3)武周政权:武则天当权期间,社会经济持续发展

(4)“开元盛世”

①原因:在政治上,选贤任能,改革吏治;大兴文治。经济上,发展生产;军事上,改革兵制。

②表现:国家经济有很大发展,社会空前繁荣,将唐朝推向全盛时期。

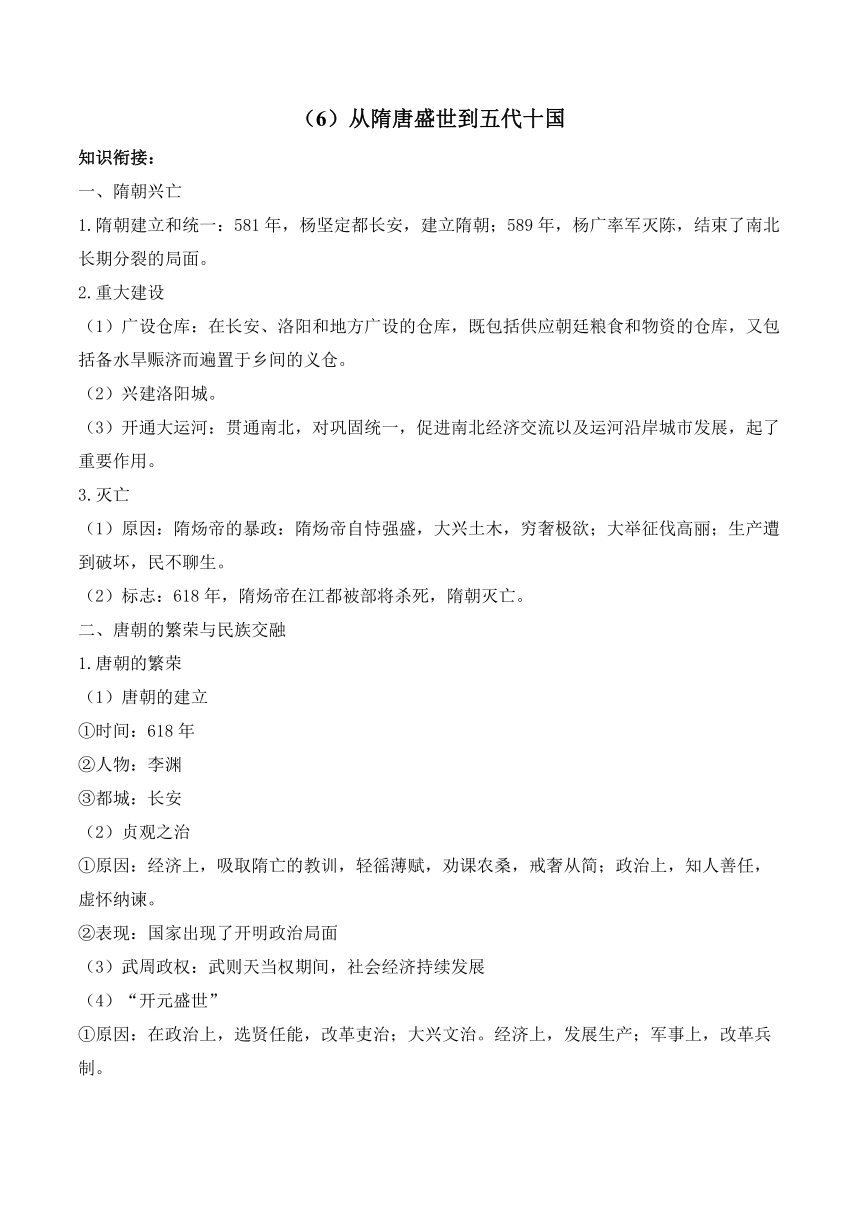

2.唐朝的民族交融

民族 与唐的关系 作用

突厥 贞观初年,唐军击败东突厥,东突厥汗国灭亡。草原各族共同尊奉唐太宗为“天可汗” 唐朝周边少数民族建立的政权,对祖国边疆地区的开发作出了积极贡献

唐高宗联合回纥灭西突厥

唐朝加强对西域的管理,先后设置安西都护府和北庭都护府,统辖天山南北

回纥 唐玄宗册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗

9世纪回鹘政权瓦解,大部分入居河西走廊和西域,入居西域的回鹘人发展为后来的维吾尔族

吐蕃 唐太宗时期,文成公主入藏。唐蕃和亲,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流

9世纪中期唐蕃会盟后,唐蕃间基本上停止了纷争

靺鞨 唐玄宗封靺族粟末部首领大祚荣为渤海郡王

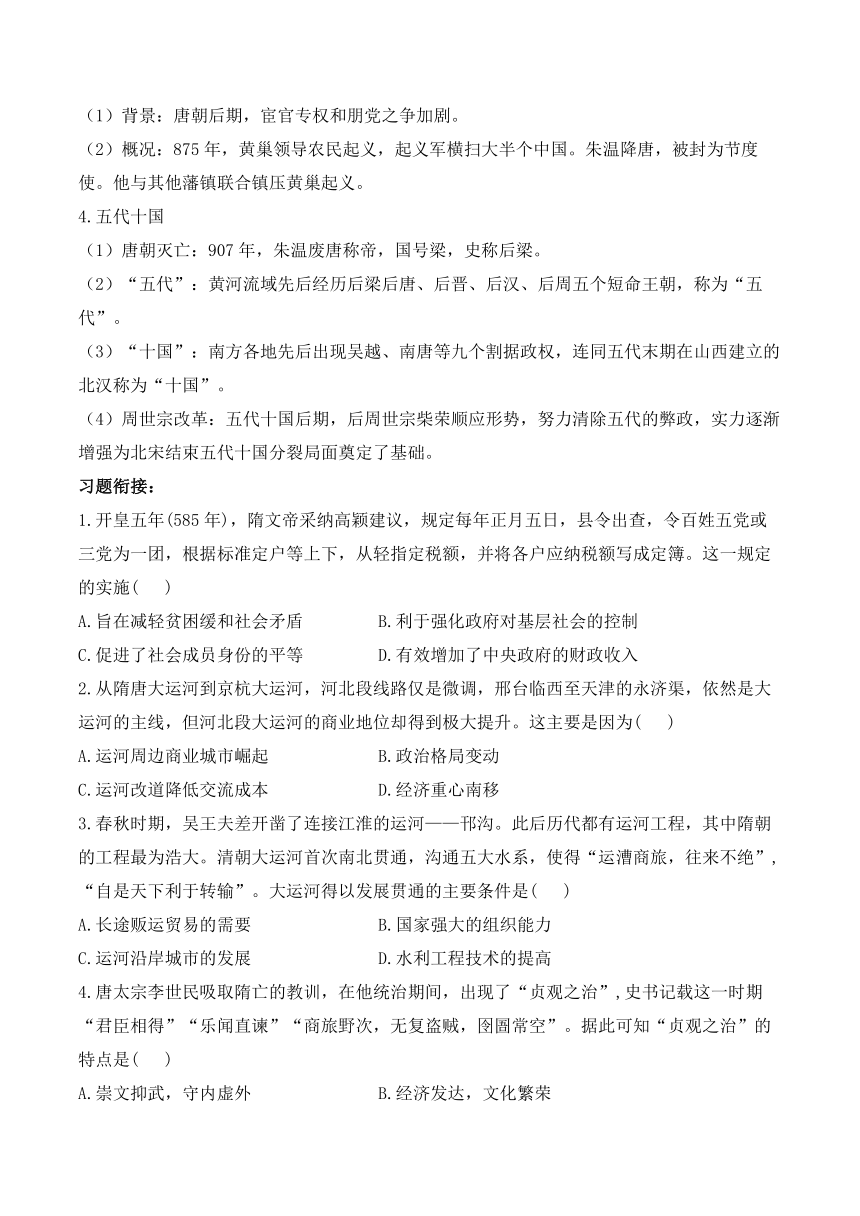

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

1.安史之乱

(1)背景:唐玄宗在边境重地增置军镇,加强边防,节度使兵力扩大,形成外重内轻的局面;唐玄宗统治后期朝政腐败。

(2)概况:755年,安禄山和其部将史思明起兵叛乱,这场叛乱历时8年,后被唐平定,史称“安史之乱”。

(3)影响:标志着唐朝由盛转衰:在平叛过程中,唐军许多将领拥兵自重,中央集权被削弱边防空虚,吐蕃占领河西陇右地区。

2.藩镇割据局面

(1)形成原因:安史之乱期间和以后,唐朝在内地增设藩镇,有些藩镇独立性很强,形成藩镇割据局面。

(2)影响:藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年,严重削弱了唐朝的统治力量。

3.黄巢起义

(1)背景:唐朝后期,宦官专权和朋党之争加剧。

(2)概况:875年,黄巢领导农民起义,起义军横扫大半个中国。朱温降唐,被封为节度使。他与其他藩镇联合镇压黄巢起义。

4.五代十国

(1)唐朝灭亡:907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁。

(2)“五代”:黄河流域先后经历后梁后唐、后晋、后汉、后周五个短命王朝,称为“五代”。

(3)“十国”:南方各地先后出现吴越、南唐等九个割据政权,连同五代末期在山西建立的北汉称为“十国”。

(4)周世宗改革:五代十国后期,后周世宗柴荣顺应形势,努力清除五代的弊政,实力逐渐增强为北宋结束五代十国分裂局面奠定了基础。

习题衔接:

1.开皇五年(585年),隋文帝采纳高颖建议,规定每年正月五日,县令出查,令百姓五党或三党为一团,根据标准定户等上下,从轻指定税额,并将各户应纳税额写成定簿。这一规定的实施( )

A.旨在减轻贫困缓和社会矛盾 B.利于强化政府对基层社会的控制

C.促进了社会成员身份的平等 D.有效增加了中央政府的财政收入

2.从隋唐大运河到京杭大运河,河北段线路仅是微调,邢台临西至天津的永济渠,依然是大运河的主线,但河北段大运河的商业地位却得到极大提升。这主要是因为( )

A.运河周边商业城市崛起 B.政治格局变动

C.运河改道降低交流成本 D.经济重心南移

3.春秋时期,吴王夫差开凿了连接江淮的运河——邗沟。此后历代都有运河工程,其中隋朝的工程最为浩大。清朝大运河首次南北贯通,沟通五大水系,使得“运漕商旅,往来不绝”,“自是天下利于转输”。大运河得以发展贯通的主要条件是( )

A.长途贩运贸易的需要 B.国家强大的组织能力

C.运河沿岸城市的发展 D.水利工程技术的提高

4.唐太宗李世民吸取隋亡的教训,在他统治期间,出现了“贞观之治”,史书记载这一时期“君臣相得”“乐闻直谏”“商旅野次,无复盗贼,囹圄常空”。据此可知“贞观之治”的特点是( )

A.崇文抑武,守内虚外 B.经济发达,文化繁荣

C.疆域开拓,闭关锁国 D.政治开明,社会安定

5.唐代画家尉迟乙僧原是于阗(今新疆和田一带)贵族,贞观初来长安,任宿卫官,擅长画佛像、鬼神、人物、花鸟,“凡画人物、花鸟,皆是外国之物像,非中华之威仪”。这反映出贞观时期( )

A.佛教和道教相互融合 B.开放包容的社会风气

C.经济尚处于恢复时期 D.崇文抑武的价值取向

6.“贞观之治”与“开元盛世”是对唐代两个重要时期的赞誉。一般认为,“贞观之治”更强调政治开明、社会安定;“开元盛世”更强调经济发达、文化繁荣。以下诗文能够直接反映“贞观之治”特点的是( )

①“君臣相得”“乐闻直谏”

②“小邑犹藏万家室”“公私仓廪俱丰实”

③“五尺童子,耻不言文墨”

④“商旅野次,无复盗贼,囹圄常空”

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

7.唐朝时,西州(今吐鲁番)是诸国人唐的桥头堡,是兴胡麇集之所,当地汉字与多种民族语言文字并存,如吐鲁番古城遗址出土了大量的汉字文书和相当数量的藏文、回鹘文、梵文、中古波斯语、叙利亚语等非汉字文献。这从侧面反映出唐代( )

A.国家版图已基本奠定 B.中原文化受到了推崇

C.边疆内地治理一体化 D.陆上丝绸之路的影响

8.《新唐书》记载,唐朝后期“时商贾至京师,委钱诸道进奏及诸军、诸使富家,以轻装趋四方,合券乃取之,号‘飞钱’”。这反映出当时( )

A.民间资本借贷盛行 B.商业信用程度提高

C.纸币流通职能增强 D.政府加大经济管控

9.唐代,随着农业生产工具的改进、农田水利建设的发展、江南的开发,农业无论单产还是总产量都有很大提高。据估计,唐代江南粮食亩产达到4石,整个社会的农户剩余产品率也达到20%。这一状况( )

A.表明江南经济地位超过北方 B.促使政府进行赋税制度改革

C.为商品经济发展创造了条件 D.推动国家放松对农民的控制

10.研究唐代“安史之乱”时,下列史料价值最高的是( )

A.《旧唐书·安禄山传》 B.颜真卿《祭侄文稿》(758年)

C.杜甫《石壕吏》诗作 D.洛阳出土安禄山“圣武”年号钱币

11.安史之乱期间,朝廷在东南诸道设立很多藩镇,这些藩镇大多兵力较少,只能“防御盗贼”。即使朝廷与安史叛军鏖战时兵力短缺,东南节度使“减兵归农”者,也依然受到朝廷的褒奖。唐廷此举旨在( )

A.削弱地方势力 B.保障财政税收的稳定

C.减轻民众负担 D.将战略重心转向南方

12.公元733年,唐玄宗改唐初10道为15道,置采访、观察使以常驻,主管监察,道逐渐成为州以上的一级行政区划;安史之乱后,军事成为道的主要政务,唐廷遂将原在边防实行的镇守节度使制应用于诸道。这一调整( )

A.完善了中央对地方的监察制度 B.有利于中央集权不断加强

C.体现了中央对现实的政治妥协 D.加速了唐王朝的土崩瓦解

13.五代时期,收养假子现象大肆盛行于藩镇及割据势力中。这种收养关系与以往以继承为目的的家庭收养截然不同,既不涉及养老侍亲问题,也不涉及财产继承问题。这种现象( )

A.削弱了藩镇及地方割据势力 B.巩固了人伦关系

C.强化了政治集团的内部联系 D.瓦解了宗法制度

14.阅读材料,回答问题。

隋朝为何营建东都?

材料一 604年,隋炀帝下《营东京诏》,敕令营建东都洛阳。

材料二 任何优势都并非永久的,随着历史的发展,关中地区作为“根本之地”的优势面临着挑战:其一是邻近西北游牧民族,极易受到北方民族的攻击;其二是随着统治集团的庞大,为了支撑朝廷日常支出以及皇族、贵族、百官的物质需求,仅凭八百里秦川自身的物产已经无法满足,而关东地区漕粮与其他物又面临着运输困难,尤其黄河河道三门峡段“多风波覆溺之患,其失尝十七八”。于是东汉都城东移至洛阳。此后经魏晋至北魏时期,历时数百年,均以洛阳为都。隋唐两代虽立都长安,但又均在洛阳另设东都。

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

分析隋朝营建东都洛阳的历史依据。

15.“隋鉴”

材料一:其隋之得失存亡,大较与秦相类。始皇并吞六国,高祖统一九州,二世虐用威刑,炀帝肆行猜毒,皆祸起于群盗,而身殒于匹夫。

——《隋书》卷70

材料二:唐太宗君臣亲身经历了隋末的大动乱,看到了空前强盛、不可一世的隋朝在转瞬之间便被民众暴动的浪潮所推翻的可怕场景。唐太宗指定魏徵等人编修《隋书》,主要特点就是全面总结隋亡的教训。

唐太宗君臣利用古代的统治思想,结合历史经验和唐初的实际情况,主张“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,采取顺应当时社会发展的开明务实的政策和策略,总结出一套理论、方法和政策,也就是吴兢在《贞观政要》中所说的“贞观政化”。

——摘编自吴宗国《说不尽的盛唐:隋唐史二十讲》

(1)结合所学,概述材料一中对秦隋历史的比较,并谈谈你对《隋书》中秦隋比较的认识。

(2)阅读材料,结合所学,简述唐朝对隋朝制度和统治政策的继承与变革。

答案以及解析

1.答案:B

解析:根据材料可知,隋文帝统治时期,规定地方官员要定期审核百姓的家庭情况,以此定等来征收赋税,这有利于强化政府对基层社会的控制,以此保障政府的赋役征发,故B项正确,排除A项。材料反映的是政府强化对基层社会的控制,与社会成员身份平等无关,且不符合史实,故排除C项;材料未涉及这一举措实施的具体情况,无法得知其对隋朝财政收入的影响,故排除D项。

2.答案:B

解析:根据材料“河北段线路仅是微调,邢台临西至天津的永济渠,依然是大运河的主线,但河北段大运河的商业地位却得到极大提升”并结合所学可知,隋唐时期,政治中心在长安、洛阳,而元朝将大运河“截弯取直”后,南方的物资可以不再绕道洛阳而直接运至政治中心大都,所以,河北段大运河的商业地位得到极大提升与政治格局变动有关,B项正确。运河周边商业城市崛起属于隋唐至元河北段大运河商业地位变化的表现,而非原因,排除A项;运河改道确实可以降低交流成本,但不是河北段大运河的商业地位得到极大提升的主要原因,排除C项;经济重心的南移与元朝河北段大运河商业地位的提升没有直接关系,排除D项。

3.答案:B

解析:运河是人工开凿的河流,大型的运河工程往往需要政府调配大量的人力物力完成,因此国家强大的组织能力是运河发展的重要条件,B项正确;长途贩运贸易是大运河贯通后的结果,而非先决条件,排除A项;运河沿岸城市的发展是结果而非条件,排除C项;水利工程技术的提高只是运河修建的原因之一,运河在隋朝就已修建但并未贯通南北,说明政府组织能力是更重要的条件,排除D项。

4.答案:D

解析:根据材料“君臣相得”“乐闻直谏”“商旅野次,无复盗贼,囹圄常空”可知,贞观年间政治开明,社会安定,D项正确。“崇文抑武,守内虚外”是宋朝的政治特征,排除A项;材料反映的是唐太宗时期的政治和社会状况,并未涉及经济与文化,排除B项;闭关锁国是明清时期的特征,排除C项。

5.答案:B

解析:根据材料可知尉迟乙僧作为唐朝画家和官员,其绘画风格“皆是外国之物像,非中华之威仪”,表明当时唐朝的社会风气兼容并包,具有极强的包容性,故选B项;材料的表述和道教没有联系,且唐朝时期儒释道三教并行,并非单纯的佛道融合,排除A项;绘画风格和经济发展水平没有直接联系,因此不能从绘画的风格来说明唐朝经济的发展情况,排除C项;唐朝重武轻文,宋代才是崇文抑武,排除D项。

6.答案:C

解析:根据材料“‘贞观之治’更强调政治开明、社会安定”结合所学知识可知,唐太宗时期,君臣关系融洽,虚心纳谏,①符合题意;“小邑犹藏万家室”描述的是开元盛世的场景,②不符合题意;“五尺童子,耻不言文墨”意思是五尺高的学童以不说诗词文赋的为耻,是唐朝中期杜佑对当时社会场景的描述,③不符合题意;“商旅野次,无复盗贼,囹圄常空”是《贞观政要》中对唐太宗统治时期的描述,④符合题意。综上所述,①④符合题意,C项正确;其他选项与题意不符,排除A项、B项和D项。故选C项。

7.答案:D

解析:依据材料可知,西州是唐朝丝绸之路上的重镇,当地汉字与多种民族语言文字并存,出土大量的汉字文书和相当数量的非汉字文献,体现了陆上丝绸之路的影响,故选D项。清朝康乾盛世时期,国家版图基本奠定,排除A项;材料无法说明中原文化受到推崇,排除B项;从材料中无法得出边疆内地治理一体化的结论,排除C项。

8.答案:B

解析:据材料的信息‘飞钱’,结合所学可知飞钱,亦称“便换”“便钱”,是唐宋的汇兑券,写明钱数,盖销绝上图章,分为两半,双方各持一半,用飞快的速度发往目的地。双方所持耐斗银子券相合,核对无误,即会拿到现钱,是用于商品贸易的钱货交易的,B项正确;借贷是指资金所有者将其资金借给使用者,到期归还的一种经济行为,A不符合材料信息,排除A项;唐朝没有纸币,纸币交子是在宋朝出现的,排除C项;飞钱是商人彼此之间的交易行为,与政府无关,排除D项。故选B项。

9.答案:C

解析:根据材料“唐代,随着农业生产工具的改进、农田水利建设的发展、江南的开发,农业无论单产还是总产量都有很大提高。据估计,唐代江南粮食亩产达到4石,整个社会的农户剩余产品率也达到20%”可知,由于江南开发,农业产量提高,江南农户剩余产品率20%,这意味着农户有更多粮食可投入市场交换,直接促进商品流通和手工业发展,且唐代中后期草市、夜市兴起,货币需求增加,印证了这一趋势,C项正确;唐代江南开发确实加速,但经济重心南移完成于南宋,排除A项;唐代后期,因均田制崩溃和土地兼并,租庸调制难以为继,政府才进行赋税改革,实行两税法(按土地和财产征税),排除B项;唐代的户籍制度相对严格,比如租庸调制依赖对人口的控制。但后来两税法改革确实放松了人身控制,以财产为征税标准。但题干聚焦农业发展,未涉及赋税改革,排除D项。

10.答案:D

解析:据材料并结合所学可知,考古挖掘的实物史料,属于第一手史料,其史料价值最高。而洛阳出土安禄山“圣武”年号钱币,属于出土实物史料,为当时人直接遗存,对研究唐代“安史之乱”的史料价值最高,D项正确;《旧唐书·安禄山传》属于文献史料,其不能作为第一手史料使用,与出土文物相比,其是第二手史料,排除A项;颜真卿《祭侄文稿》(758年)属于第一手史料,文稿内容详细描述了颜杲卿父子在安史之乱中挺身抵抗、取义成仁的历史事件,通过书法笔触传递了历史情感,但相较于实物史料,并非价值最高,排除B项;杜甫《石壕吏》诗作属于文学作品,其一定程度上反映了当时的社会现实,但其不是第一手史料,排除C项。故选D项。

11.答案:B

解析:根据材料可知,安史之乱期间,东南地区是唐廷重要的财赋来源,朝廷鼓励东南节度使“减兵归农”,意在减少军事开支和兵役对农业生产的干扰,确保东南地区作为经济核心区域的稳定,从而保障赋税和粮食供应。由此可见,这一政策直接服务于朝廷维持财政运转的需求,B项正确;削弱地方势力通常通过分散权力或加强控制实现,而东南藩镇本就兵力薄弱,减兵更多出于经济考量,排除A项;减兵可能客观上减轻民众兵役负担,但朝廷褒奖的核心动机是财政而非民生,排除C项;安史之乱后唐廷战略重心仍在北方,东南减兵体现经济依赖而非战略转移,排除D项。故选B项。

12.答案:C

解析:据题干可知,在唐玄宗统治前期,道仅是州以上的一级行政区划,安史之乱之后,唐玄宗“将原在边防实行的镇守节度使制应用于诸道”,说明道职权的变化适应了藩镇割据形势的变化,据此可知,这一调整体现了唐朝中央政府对现实(藩镇割据)的政治妥协,故选C项。

13.答案:C

解析:根据材料并结合所学可知,藩镇及割据势力中的收养假子现象超越单纯的上下级关系,各大军阀将领为了扩大自己的军事政治后援,竞相收养各种骁勇善战、聪明机智的假子来扩充自己的力量,以更好地为将来的军事斗争服务,这有利于强化这些政治集团的内部联系,C项正确;这种收养假子的现象实际上是藩镇及割据势力扩充势力的一种手段,会增强他们的实力,而不是削弱,排除A项;材料中明确说明这种收养关系与传统以继承为目的的家庭收养不同,不涉及传统人伦关系中的养老侍亲等内容,所以不是巩固人伦关系,排除B项;宗法制度的瓦解是在春秋战国时期,与题干时间不符,排除D项。故选C项。

14.答案:从长安作为都城的局限的角度作答。长安地近北方少数民族,易受其攻击;关中人多地狭,难以支撑统治集团的庞大支出;长安地处偏远,关东(黄河三门峡段)漕粮物资运输困难。

从洛阳另设东都的优势的角度作答。洛阳有建都的悠久历史;地处黄河中下游,自古以来经济发达;洛阳地处中原,水陆交通便利(有利于南粮北运和对全国各地的控制);洛阳凭借南北关河之固,具备一定的军事地利条件;针对汉王叛乱,营建东都有助于加强对山东地区的控制。

解析:根据材料“关中地区作为‘根本之地’的优势面临着挑战”可以从长安作为都城的局限的角度作答。根据材料“邻近西北游牧民族,极易受到北方民族的攻击”可得出,长安地近北方少数民族,易受其攻击;根据材料“为了支撑朝廷日常支出以及皇族、贵族、百官的物质需求,仅凭八百里秦川自身的物产已经无法满足”可得出,关中人多地狭,难以支撑统治集团的庞大支出;根据材料“而关东地区漕粮与其他物又面临着运输困难”可得出,长安地处偏远,关东(黄河三门峡段)漕粮物资运输困难。根据材料“洛邑自古之都”等信息可从洛阳另设东都的优势的角度作答。根据材料“洛邑自古之都”可得出,洛阳有建都的悠久历史;根据材料“控以三河……水陆通,贡赋等”可得出,地处黄河中下游,自古以来经济发达;洛阳地处中原,水陆交通便利(或利于南粮北运和对全国各地的控制);根据材料“此由关河悬远,兵不赴急”可得出,洛阳凭借南北关河之固,具备一定的军事地利条件;根据材料“今者汉王谅悖逆,毒被山东,遂使州县或沦非所”可得出,针对汉王叛乱,营建东都有助于加强对山东地区的控制。

15.答案:(1)比较:秦朝和隋朝都结束了分裂割据的局面,实现了国家统一,都是暴政导致农民起义而结束了短暂的统治。

认识:言之成理即可给分。

秦隋实现国家统一及制度有开创性。唐初统治者吸取隋亡的历史教训,以史为鉴。

(2)继承:沿用隋朝的三省六部制、科举制、均田制和租调制。

变革:吸取隋亡教训,以民为本,重视用人,虚怀纳谏。

解析:(1)第一小问“比较”,根据材料一,从完成国家统一、暴政、被农民起义推翻等角度表述。第二小问“认识”,可以对以上现象“是什么”进行具体的表述;也可以从《隋书》“为什么”写这些内容谈认识。

(2)需要分别从“继承”与“创新”的角度进行回答。可以从政治制度、选官制度、赋税制度、户籍制度、经济制度等角度表述;同时需注意到,设问未限定在“唐太宗统治时期”,所以作答内容也可包括唐朝中后期的史实。

知识衔接:

隋朝兴亡

1.隋朝建立和统一:581年,杨坚定都长安,建立隋朝;589年,杨广率军灭陈,结束了南北长期分裂的局面。

2.重大建设

(1)广设仓库:在长安、洛阳和地方广设的仓库,既包括供应朝廷粮食和物资的仓库,又包括备水旱赈济而遍置于乡间的义仓。

(2)兴建洛阳城。

(3)开通大运河:贯通南北,对巩固统一,促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用。

3.灭亡

(1)原因:隋炀帝的暴政:隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲;大举征伐高丽;生产遭到破坏,民不聊生。

(2)标志:618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。

二、唐朝的繁荣与民族交融

1.唐朝的繁荣

(1)唐朝的建立

①时间:618年

②人物:李渊

③都城:长安

贞观之治

①原因:经济上,吸取隋亡的教训,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简;政治上,知人善任,虚怀纳谏。

②表现:国家出现了开明政治局面

(3)武周政权:武则天当权期间,社会经济持续发展

(4)“开元盛世”

①原因:在政治上,选贤任能,改革吏治;大兴文治。经济上,发展生产;军事上,改革兵制。

②表现:国家经济有很大发展,社会空前繁荣,将唐朝推向全盛时期。

2.唐朝的民族交融

民族 与唐的关系 作用

突厥 贞观初年,唐军击败东突厥,东突厥汗国灭亡。草原各族共同尊奉唐太宗为“天可汗” 唐朝周边少数民族建立的政权,对祖国边疆地区的开发作出了积极贡献

唐高宗联合回纥灭西突厥

唐朝加强对西域的管理,先后设置安西都护府和北庭都护府,统辖天山南北

回纥 唐玄宗册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗

9世纪回鹘政权瓦解,大部分入居河西走廊和西域,入居西域的回鹘人发展为后来的维吾尔族

吐蕃 唐太宗时期,文成公主入藏。唐蕃和亲,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流

9世纪中期唐蕃会盟后,唐蕃间基本上停止了纷争

靺鞨 唐玄宗封靺族粟末部首领大祚荣为渤海郡王

三、安史之乱、黄巢起义和五代十国

1.安史之乱

(1)背景:唐玄宗在边境重地增置军镇,加强边防,节度使兵力扩大,形成外重内轻的局面;唐玄宗统治后期朝政腐败。

(2)概况:755年,安禄山和其部将史思明起兵叛乱,这场叛乱历时8年,后被唐平定,史称“安史之乱”。

(3)影响:标志着唐朝由盛转衰:在平叛过程中,唐军许多将领拥兵自重,中央集权被削弱边防空虚,吐蕃占领河西陇右地区。

2.藩镇割据局面

(1)形成原因:安史之乱期间和以后,唐朝在内地增设藩镇,有些藩镇独立性很强,形成藩镇割据局面。

(2)影响:藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年,严重削弱了唐朝的统治力量。

3.黄巢起义

(1)背景:唐朝后期,宦官专权和朋党之争加剧。

(2)概况:875年,黄巢领导农民起义,起义军横扫大半个中国。朱温降唐,被封为节度使。他与其他藩镇联合镇压黄巢起义。

4.五代十国

(1)唐朝灭亡:907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁。

(2)“五代”:黄河流域先后经历后梁后唐、后晋、后汉、后周五个短命王朝,称为“五代”。

(3)“十国”:南方各地先后出现吴越、南唐等九个割据政权,连同五代末期在山西建立的北汉称为“十国”。

(4)周世宗改革:五代十国后期,后周世宗柴荣顺应形势,努力清除五代的弊政,实力逐渐增强为北宋结束五代十国分裂局面奠定了基础。

习题衔接:

1.开皇五年(585年),隋文帝采纳高颖建议,规定每年正月五日,县令出查,令百姓五党或三党为一团,根据标准定户等上下,从轻指定税额,并将各户应纳税额写成定簿。这一规定的实施( )

A.旨在减轻贫困缓和社会矛盾 B.利于强化政府对基层社会的控制

C.促进了社会成员身份的平等 D.有效增加了中央政府的财政收入

2.从隋唐大运河到京杭大运河,河北段线路仅是微调,邢台临西至天津的永济渠,依然是大运河的主线,但河北段大运河的商业地位却得到极大提升。这主要是因为( )

A.运河周边商业城市崛起 B.政治格局变动

C.运河改道降低交流成本 D.经济重心南移

3.春秋时期,吴王夫差开凿了连接江淮的运河——邗沟。此后历代都有运河工程,其中隋朝的工程最为浩大。清朝大运河首次南北贯通,沟通五大水系,使得“运漕商旅,往来不绝”,“自是天下利于转输”。大运河得以发展贯通的主要条件是( )

A.长途贩运贸易的需要 B.国家强大的组织能力

C.运河沿岸城市的发展 D.水利工程技术的提高

4.唐太宗李世民吸取隋亡的教训,在他统治期间,出现了“贞观之治”,史书记载这一时期“君臣相得”“乐闻直谏”“商旅野次,无复盗贼,囹圄常空”。据此可知“贞观之治”的特点是( )

A.崇文抑武,守内虚外 B.经济发达,文化繁荣

C.疆域开拓,闭关锁国 D.政治开明,社会安定

5.唐代画家尉迟乙僧原是于阗(今新疆和田一带)贵族,贞观初来长安,任宿卫官,擅长画佛像、鬼神、人物、花鸟,“凡画人物、花鸟,皆是外国之物像,非中华之威仪”。这反映出贞观时期( )

A.佛教和道教相互融合 B.开放包容的社会风气

C.经济尚处于恢复时期 D.崇文抑武的价值取向

6.“贞观之治”与“开元盛世”是对唐代两个重要时期的赞誉。一般认为,“贞观之治”更强调政治开明、社会安定;“开元盛世”更强调经济发达、文化繁荣。以下诗文能够直接反映“贞观之治”特点的是( )

①“君臣相得”“乐闻直谏”

②“小邑犹藏万家室”“公私仓廪俱丰实”

③“五尺童子,耻不言文墨”

④“商旅野次,无复盗贼,囹圄常空”

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

7.唐朝时,西州(今吐鲁番)是诸国人唐的桥头堡,是兴胡麇集之所,当地汉字与多种民族语言文字并存,如吐鲁番古城遗址出土了大量的汉字文书和相当数量的藏文、回鹘文、梵文、中古波斯语、叙利亚语等非汉字文献。这从侧面反映出唐代( )

A.国家版图已基本奠定 B.中原文化受到了推崇

C.边疆内地治理一体化 D.陆上丝绸之路的影响

8.《新唐书》记载,唐朝后期“时商贾至京师,委钱诸道进奏及诸军、诸使富家,以轻装趋四方,合券乃取之,号‘飞钱’”。这反映出当时( )

A.民间资本借贷盛行 B.商业信用程度提高

C.纸币流通职能增强 D.政府加大经济管控

9.唐代,随着农业生产工具的改进、农田水利建设的发展、江南的开发,农业无论单产还是总产量都有很大提高。据估计,唐代江南粮食亩产达到4石,整个社会的农户剩余产品率也达到20%。这一状况( )

A.表明江南经济地位超过北方 B.促使政府进行赋税制度改革

C.为商品经济发展创造了条件 D.推动国家放松对农民的控制

10.研究唐代“安史之乱”时,下列史料价值最高的是( )

A.《旧唐书·安禄山传》 B.颜真卿《祭侄文稿》(758年)

C.杜甫《石壕吏》诗作 D.洛阳出土安禄山“圣武”年号钱币

11.安史之乱期间,朝廷在东南诸道设立很多藩镇,这些藩镇大多兵力较少,只能“防御盗贼”。即使朝廷与安史叛军鏖战时兵力短缺,东南节度使“减兵归农”者,也依然受到朝廷的褒奖。唐廷此举旨在( )

A.削弱地方势力 B.保障财政税收的稳定

C.减轻民众负担 D.将战略重心转向南方

12.公元733年,唐玄宗改唐初10道为15道,置采访、观察使以常驻,主管监察,道逐渐成为州以上的一级行政区划;安史之乱后,军事成为道的主要政务,唐廷遂将原在边防实行的镇守节度使制应用于诸道。这一调整( )

A.完善了中央对地方的监察制度 B.有利于中央集权不断加强

C.体现了中央对现实的政治妥协 D.加速了唐王朝的土崩瓦解

13.五代时期,收养假子现象大肆盛行于藩镇及割据势力中。这种收养关系与以往以继承为目的的家庭收养截然不同,既不涉及养老侍亲问题,也不涉及财产继承问题。这种现象( )

A.削弱了藩镇及地方割据势力 B.巩固了人伦关系

C.强化了政治集团的内部联系 D.瓦解了宗法制度

14.阅读材料,回答问题。

隋朝为何营建东都?

材料一 604年,隋炀帝下《营东京诏》,敕令营建东都洛阳。

材料二 任何优势都并非永久的,随着历史的发展,关中地区作为“根本之地”的优势面临着挑战:其一是邻近西北游牧民族,极易受到北方民族的攻击;其二是随着统治集团的庞大,为了支撑朝廷日常支出以及皇族、贵族、百官的物质需求,仅凭八百里秦川自身的物产已经无法满足,而关东地区漕粮与其他物又面临着运输困难,尤其黄河河道三门峡段“多风波覆溺之患,其失尝十七八”。于是东汉都城东移至洛阳。此后经魏晋至北魏时期,历时数百年,均以洛阳为都。隋唐两代虽立都长安,但又均在洛阳另设东都。

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

分析隋朝营建东都洛阳的历史依据。

15.“隋鉴”

材料一:其隋之得失存亡,大较与秦相类。始皇并吞六国,高祖统一九州,二世虐用威刑,炀帝肆行猜毒,皆祸起于群盗,而身殒于匹夫。

——《隋书》卷70

材料二:唐太宗君臣亲身经历了隋末的大动乱,看到了空前强盛、不可一世的隋朝在转瞬之间便被民众暴动的浪潮所推翻的可怕场景。唐太宗指定魏徵等人编修《隋书》,主要特点就是全面总结隋亡的教训。

唐太宗君臣利用古代的统治思想,结合历史经验和唐初的实际情况,主张“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,采取顺应当时社会发展的开明务实的政策和策略,总结出一套理论、方法和政策,也就是吴兢在《贞观政要》中所说的“贞观政化”。

——摘编自吴宗国《说不尽的盛唐:隋唐史二十讲》

(1)结合所学,概述材料一中对秦隋历史的比较,并谈谈你对《隋书》中秦隋比较的认识。

(2)阅读材料,结合所学,简述唐朝对隋朝制度和统治政策的继承与变革。

答案以及解析

1.答案:B

解析:根据材料可知,隋文帝统治时期,规定地方官员要定期审核百姓的家庭情况,以此定等来征收赋税,这有利于强化政府对基层社会的控制,以此保障政府的赋役征发,故B项正确,排除A项。材料反映的是政府强化对基层社会的控制,与社会成员身份平等无关,且不符合史实,故排除C项;材料未涉及这一举措实施的具体情况,无法得知其对隋朝财政收入的影响,故排除D项。

2.答案:B

解析:根据材料“河北段线路仅是微调,邢台临西至天津的永济渠,依然是大运河的主线,但河北段大运河的商业地位却得到极大提升”并结合所学可知,隋唐时期,政治中心在长安、洛阳,而元朝将大运河“截弯取直”后,南方的物资可以不再绕道洛阳而直接运至政治中心大都,所以,河北段大运河的商业地位得到极大提升与政治格局变动有关,B项正确。运河周边商业城市崛起属于隋唐至元河北段大运河商业地位变化的表现,而非原因,排除A项;运河改道确实可以降低交流成本,但不是河北段大运河的商业地位得到极大提升的主要原因,排除C项;经济重心的南移与元朝河北段大运河商业地位的提升没有直接关系,排除D项。

3.答案:B

解析:运河是人工开凿的河流,大型的运河工程往往需要政府调配大量的人力物力完成,因此国家强大的组织能力是运河发展的重要条件,B项正确;长途贩运贸易是大运河贯通后的结果,而非先决条件,排除A项;运河沿岸城市的发展是结果而非条件,排除C项;水利工程技术的提高只是运河修建的原因之一,运河在隋朝就已修建但并未贯通南北,说明政府组织能力是更重要的条件,排除D项。

4.答案:D

解析:根据材料“君臣相得”“乐闻直谏”“商旅野次,无复盗贼,囹圄常空”可知,贞观年间政治开明,社会安定,D项正确。“崇文抑武,守内虚外”是宋朝的政治特征,排除A项;材料反映的是唐太宗时期的政治和社会状况,并未涉及经济与文化,排除B项;闭关锁国是明清时期的特征,排除C项。

5.答案:B

解析:根据材料可知尉迟乙僧作为唐朝画家和官员,其绘画风格“皆是外国之物像,非中华之威仪”,表明当时唐朝的社会风气兼容并包,具有极强的包容性,故选B项;材料的表述和道教没有联系,且唐朝时期儒释道三教并行,并非单纯的佛道融合,排除A项;绘画风格和经济发展水平没有直接联系,因此不能从绘画的风格来说明唐朝经济的发展情况,排除C项;唐朝重武轻文,宋代才是崇文抑武,排除D项。

6.答案:C

解析:根据材料“‘贞观之治’更强调政治开明、社会安定”结合所学知识可知,唐太宗时期,君臣关系融洽,虚心纳谏,①符合题意;“小邑犹藏万家室”描述的是开元盛世的场景,②不符合题意;“五尺童子,耻不言文墨”意思是五尺高的学童以不说诗词文赋的为耻,是唐朝中期杜佑对当时社会场景的描述,③不符合题意;“商旅野次,无复盗贼,囹圄常空”是《贞观政要》中对唐太宗统治时期的描述,④符合题意。综上所述,①④符合题意,C项正确;其他选项与题意不符,排除A项、B项和D项。故选C项。

7.答案:D

解析:依据材料可知,西州是唐朝丝绸之路上的重镇,当地汉字与多种民族语言文字并存,出土大量的汉字文书和相当数量的非汉字文献,体现了陆上丝绸之路的影响,故选D项。清朝康乾盛世时期,国家版图基本奠定,排除A项;材料无法说明中原文化受到推崇,排除B项;从材料中无法得出边疆内地治理一体化的结论,排除C项。

8.答案:B

解析:据材料的信息‘飞钱’,结合所学可知飞钱,亦称“便换”“便钱”,是唐宋的汇兑券,写明钱数,盖销绝上图章,分为两半,双方各持一半,用飞快的速度发往目的地。双方所持耐斗银子券相合,核对无误,即会拿到现钱,是用于商品贸易的钱货交易的,B项正确;借贷是指资金所有者将其资金借给使用者,到期归还的一种经济行为,A不符合材料信息,排除A项;唐朝没有纸币,纸币交子是在宋朝出现的,排除C项;飞钱是商人彼此之间的交易行为,与政府无关,排除D项。故选B项。

9.答案:C

解析:根据材料“唐代,随着农业生产工具的改进、农田水利建设的发展、江南的开发,农业无论单产还是总产量都有很大提高。据估计,唐代江南粮食亩产达到4石,整个社会的农户剩余产品率也达到20%”可知,由于江南开发,农业产量提高,江南农户剩余产品率20%,这意味着农户有更多粮食可投入市场交换,直接促进商品流通和手工业发展,且唐代中后期草市、夜市兴起,货币需求增加,印证了这一趋势,C项正确;唐代江南开发确实加速,但经济重心南移完成于南宋,排除A项;唐代后期,因均田制崩溃和土地兼并,租庸调制难以为继,政府才进行赋税改革,实行两税法(按土地和财产征税),排除B项;唐代的户籍制度相对严格,比如租庸调制依赖对人口的控制。但后来两税法改革确实放松了人身控制,以财产为征税标准。但题干聚焦农业发展,未涉及赋税改革,排除D项。

10.答案:D

解析:据材料并结合所学可知,考古挖掘的实物史料,属于第一手史料,其史料价值最高。而洛阳出土安禄山“圣武”年号钱币,属于出土实物史料,为当时人直接遗存,对研究唐代“安史之乱”的史料价值最高,D项正确;《旧唐书·安禄山传》属于文献史料,其不能作为第一手史料使用,与出土文物相比,其是第二手史料,排除A项;颜真卿《祭侄文稿》(758年)属于第一手史料,文稿内容详细描述了颜杲卿父子在安史之乱中挺身抵抗、取义成仁的历史事件,通过书法笔触传递了历史情感,但相较于实物史料,并非价值最高,排除B项;杜甫《石壕吏》诗作属于文学作品,其一定程度上反映了当时的社会现实,但其不是第一手史料,排除C项。故选D项。

11.答案:B

解析:根据材料可知,安史之乱期间,东南地区是唐廷重要的财赋来源,朝廷鼓励东南节度使“减兵归农”,意在减少军事开支和兵役对农业生产的干扰,确保东南地区作为经济核心区域的稳定,从而保障赋税和粮食供应。由此可见,这一政策直接服务于朝廷维持财政运转的需求,B项正确;削弱地方势力通常通过分散权力或加强控制实现,而东南藩镇本就兵力薄弱,减兵更多出于经济考量,排除A项;减兵可能客观上减轻民众兵役负担,但朝廷褒奖的核心动机是财政而非民生,排除C项;安史之乱后唐廷战略重心仍在北方,东南减兵体现经济依赖而非战略转移,排除D项。故选B项。

12.答案:C

解析:据题干可知,在唐玄宗统治前期,道仅是州以上的一级行政区划,安史之乱之后,唐玄宗“将原在边防实行的镇守节度使制应用于诸道”,说明道职权的变化适应了藩镇割据形势的变化,据此可知,这一调整体现了唐朝中央政府对现实(藩镇割据)的政治妥协,故选C项。

13.答案:C

解析:根据材料并结合所学可知,藩镇及割据势力中的收养假子现象超越单纯的上下级关系,各大军阀将领为了扩大自己的军事政治后援,竞相收养各种骁勇善战、聪明机智的假子来扩充自己的力量,以更好地为将来的军事斗争服务,这有利于强化这些政治集团的内部联系,C项正确;这种收养假子的现象实际上是藩镇及割据势力扩充势力的一种手段,会增强他们的实力,而不是削弱,排除A项;材料中明确说明这种收养关系与传统以继承为目的的家庭收养不同,不涉及传统人伦关系中的养老侍亲等内容,所以不是巩固人伦关系,排除B项;宗法制度的瓦解是在春秋战国时期,与题干时间不符,排除D项。故选C项。

14.答案:从长安作为都城的局限的角度作答。长安地近北方少数民族,易受其攻击;关中人多地狭,难以支撑统治集团的庞大支出;长安地处偏远,关东(黄河三门峡段)漕粮物资运输困难。

从洛阳另设东都的优势的角度作答。洛阳有建都的悠久历史;地处黄河中下游,自古以来经济发达;洛阳地处中原,水陆交通便利(有利于南粮北运和对全国各地的控制);洛阳凭借南北关河之固,具备一定的军事地利条件;针对汉王叛乱,营建东都有助于加强对山东地区的控制。

解析:根据材料“关中地区作为‘根本之地’的优势面临着挑战”可以从长安作为都城的局限的角度作答。根据材料“邻近西北游牧民族,极易受到北方民族的攻击”可得出,长安地近北方少数民族,易受其攻击;根据材料“为了支撑朝廷日常支出以及皇族、贵族、百官的物质需求,仅凭八百里秦川自身的物产已经无法满足”可得出,关中人多地狭,难以支撑统治集团的庞大支出;根据材料“而关东地区漕粮与其他物又面临着运输困难”可得出,长安地处偏远,关东(黄河三门峡段)漕粮物资运输困难。根据材料“洛邑自古之都”等信息可从洛阳另设东都的优势的角度作答。根据材料“洛邑自古之都”可得出,洛阳有建都的悠久历史;根据材料“控以三河……水陆通,贡赋等”可得出,地处黄河中下游,自古以来经济发达;洛阳地处中原,水陆交通便利(或利于南粮北运和对全国各地的控制);根据材料“此由关河悬远,兵不赴急”可得出,洛阳凭借南北关河之固,具备一定的军事地利条件;根据材料“今者汉王谅悖逆,毒被山东,遂使州县或沦非所”可得出,针对汉王叛乱,营建东都有助于加强对山东地区的控制。

15.答案:(1)比较:秦朝和隋朝都结束了分裂割据的局面,实现了国家统一,都是暴政导致农民起义而结束了短暂的统治。

认识:言之成理即可给分。

秦隋实现国家统一及制度有开创性。唐初统治者吸取隋亡的历史教训,以史为鉴。

(2)继承:沿用隋朝的三省六部制、科举制、均田制和租调制。

变革:吸取隋亡教训,以民为本,重视用人,虚怀纳谏。

解析:(1)第一小问“比较”,根据材料一,从完成国家统一、暴政、被农民起义推翻等角度表述。第二小问“认识”,可以对以上现象“是什么”进行具体的表述;也可以从《隋书》“为什么”写这些内容谈认识。

(2)需要分别从“继承”与“创新”的角度进行回答。可以从政治制度、选官制度、赋税制度、户籍制度、经济制度等角度表述;同时需注意到,设问未限定在“唐太宗统治时期”,所以作答内容也可包括唐朝中后期的史实。

同课章节目录