(3)秦统一多民族封建国家的建立 知识梳理练习(含答案)初升高历史统编版教材衔接

文档属性

| 名称 | (3)秦统一多民族封建国家的建立 知识梳理练习(含答案)初升高历史统编版教材衔接 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 09:40:03 | ||

图片预览

文档简介

(3)秦统一多民族封建国家的建立

知识衔接:

秦的统一

1.条件

(1)客观条件:政治上,长期战乱给社会带来巨大灾难,人民渴望安定统一;经济上,各地的发展,要求打破政治分裂所带来的阻碍。

(2)主观条件

①经济上:秦地理位置优越,物质基础雄厚。

②政治上:数代秦王广纳贤才,吏治较为清明;商鞅变法后,秦尊奉法家,奖励耕战,为秦的统一奠定基础。

2.过程

(1)时间:公元前230——前221年。

(2)策略:远交近攻。

(3)结果:灭掉六国,建立秦朝。

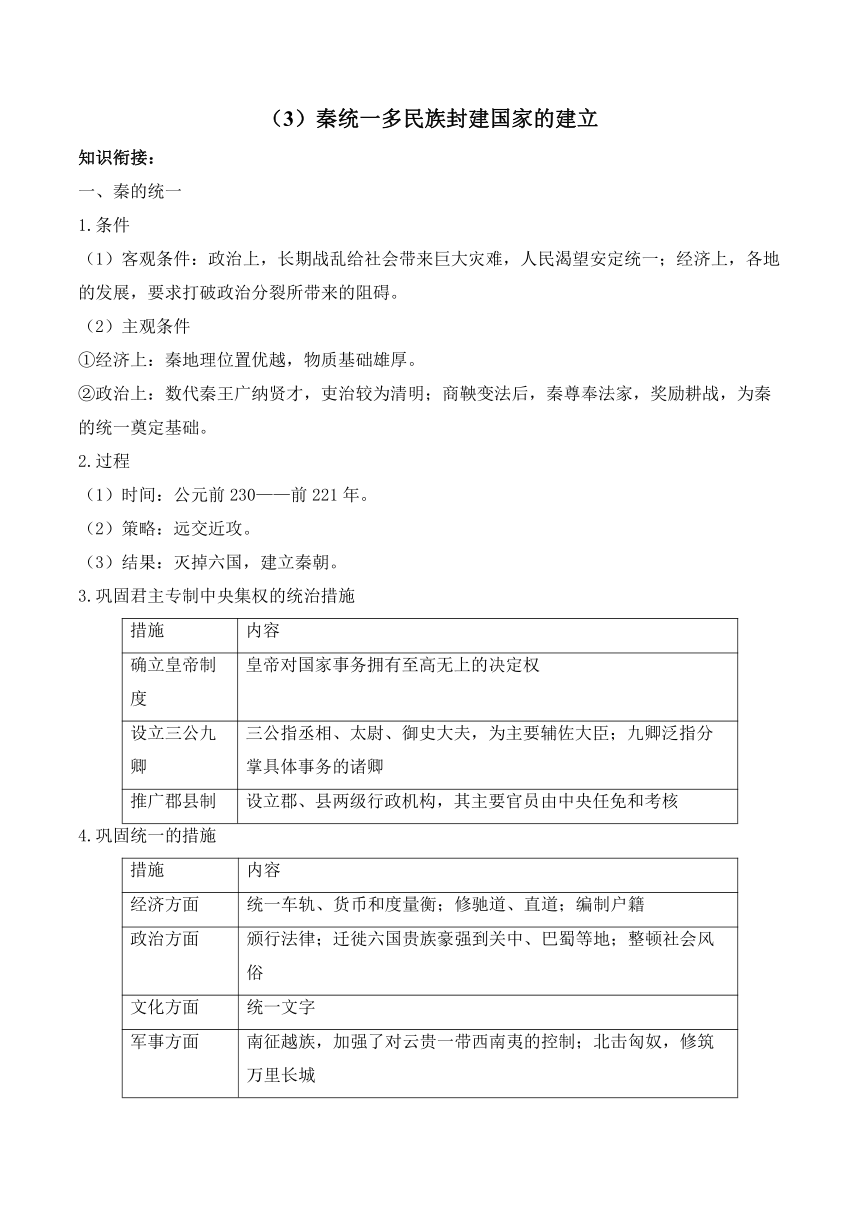

3.巩固君主专制中央集权的统治措施

措施 内容

确立皇帝制度 皇帝对国家事务拥有至高无上的决定权

设立三公九卿 三公指丞相、太尉、御史大夫,为主要辅佐大臣;九卿泛指分掌具体事务的诸卿

推广郡县制 设立郡、县两级行政机构,其主要官员由中央任免和考核

4.巩固统一的措施

措施 内容

经济方面 统一车轨、货币和度量衡;修驰道、直道;编制户籍

政治方面 颁行法律;迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地;整顿社会风俗

文化方面 统一文字

军事方面 南征越族,加强了对云贵一带西南夷的控制;北击匈奴,修筑万里长城

5.秦朝的疆域:东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东。

6.影响

(1)秦朝确立的这套政治体制影响深远。

(2)统一中央集权国家的形成是历史发展的必然,也是客观需要。

(3)空前统一的封建国家促进了各民族的交往交流交融,推动了统一多民族国家政治、经济社会的发展。

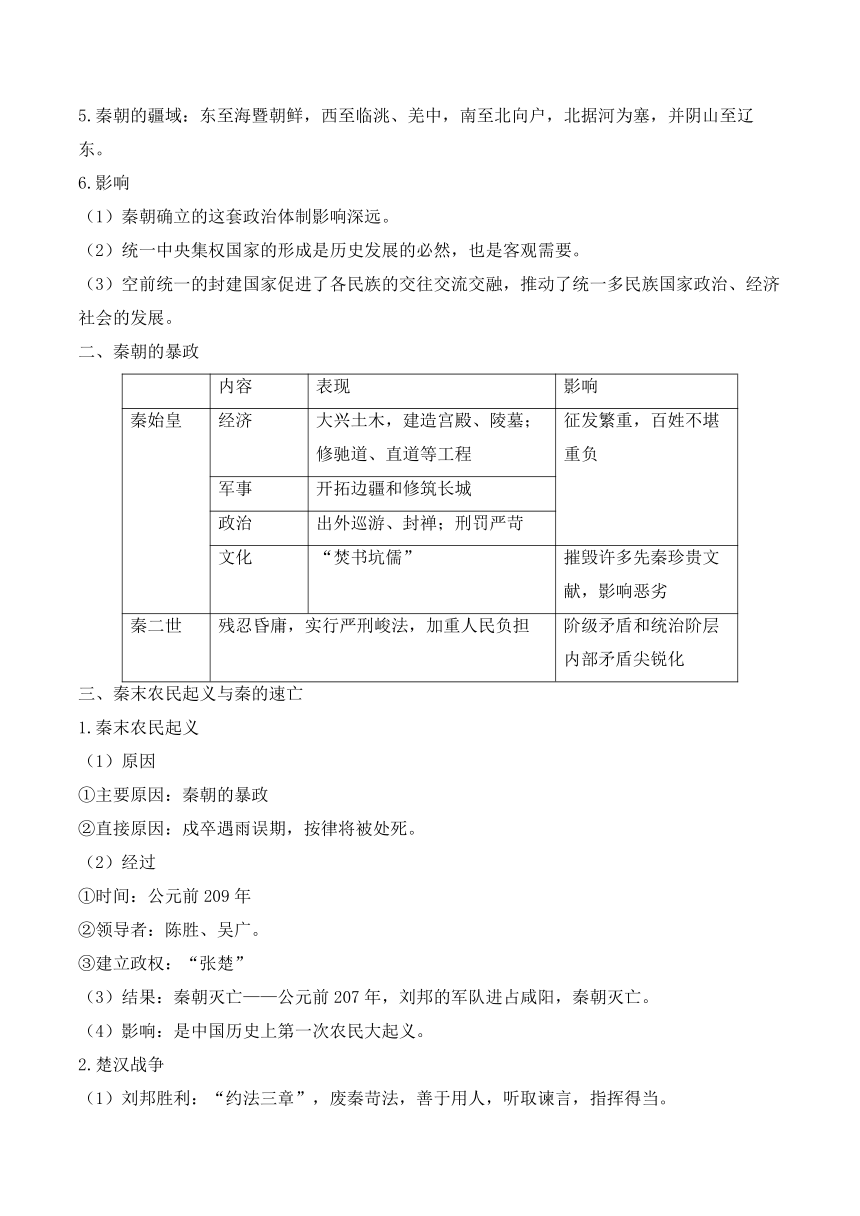

二、秦朝的暴政

内容 表现 影响

秦始皇 经济 大兴土木,建造宫殿、陵墓;修驰道、直道等工程 征发繁重,百姓不堪重负

军事 开拓边疆和修筑长城

政治 出外巡游、封禅;刑罚严苛

文化 “焚书坑儒” 摧毁许多先秦珍贵文献,影响恶劣

秦二世 残忍昏庸,实行严刑峻法,加重人民负担 阶级矛盾和统治阶层内部矛盾尖锐化

三、秦末农民起义与秦的速亡

1.秦末农民起义

(1)原因

①主要原因:秦朝的暴政

②直接原因:戍卒遇雨误期,按律将被处死。

经过

①时间:公元前209年

②领导者:陈胜、吴广。

③建立政权:“张楚”

结果:秦朝灭亡——公元前207年,刘邦的军队进占咸阳,秦朝灭亡。

影响:是中国历史上第一次农民大起义。

2.楚汉战争

(1)刘邦胜利:“约法三章”,废秦苛法,善于用人,听取谏言,指挥得当。

(2)项羽失败:刚愎自用,不善用人,赏罚不明,烧杀掳掠,加之分封政策失当,缺乏稳固的根据地。

习题衔接:

1.“(秦)其固塞险,形势便,山林川谷美,天材之利多,是形胜也。入境,观其风俗,其百姓朴……观其士大夫,出于其门,入于公门,出于公门,归于其家,无有私事也,不比周,不朋党……观其朝廷,其间听决百事不留,恬然如无治者,古之朝也”。从中可以看出,秦国能够完成统一事业的原因包括( )

①人民渴望安定统一

②地理位置优越,物质基础雄厚

③吏治较为清明

④数代秦王的励精图治

A.①② B.②③ C.①③④ D.②③④

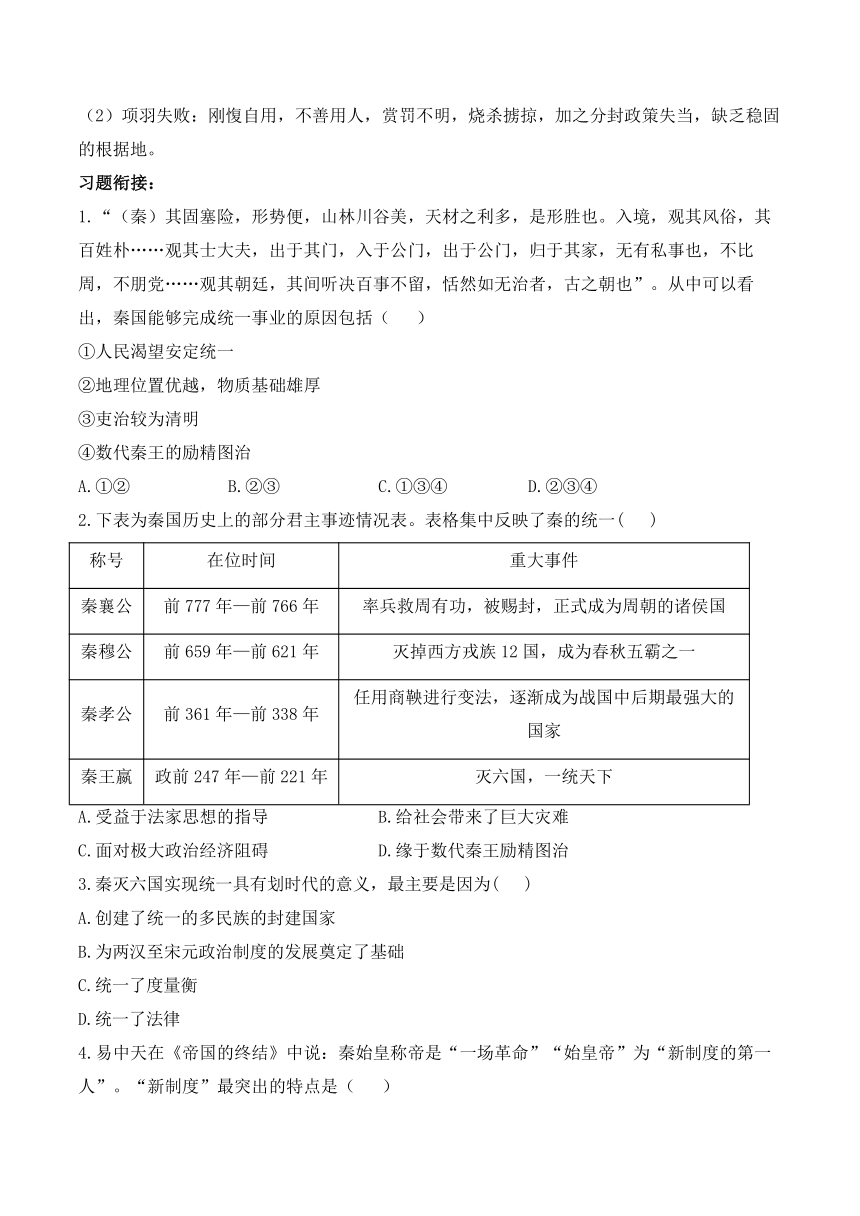

2.下表为秦国历史上的部分君主事迹情况表。表格集中反映了秦的统一( )

称号 在位时间 重大事件

秦襄公 前777年—前766年 率兵救周有功,被赐封,正式成为周朝的诸侯国

秦穆公 前659年—前621年 灭掉西方戎族12国,成为春秋五霸之一

秦孝公 前361年—前338年 任用商鞅进行变法,逐渐成为战国中后期最强大的国家

秦王嬴 政前247年—前221年 灭六国,一统天下

A.受益于法家思想的指导 B.给社会带来了巨大灾难

C.面对极大政治经济阻碍 D.缘于数代秦王励精图治

3.秦灭六国实现统一具有划时代的意义,最主要是因为( )

A.创建了统一的多民族的封建国家

B.为两汉至宋元政治制度的发展奠定了基础

C.统一了度量衡

D.统一了法律

4.易中天在《帝国的终结》中说:秦始皇称帝是“一场革命”“始皇帝”为“新制度的第一人”。“新制度”最突出的特点是( )

A.各自为政,此消彼长

B.皇权至上,皇帝独尊

C.层层分封,等级分明

D.世袭制兴,禅让制灭

5.《汉书·百官公卿表》记载:“秦官,掌诸归义蛮夷,有丞。景帝中六年更名大行令,武帝太初元年更名大鸿胪。属官有行人、译官、别火三令丞及郡邸长丞。”据此可知,该“秦官”是( )

A.小行人 B.廷尉 C.典客 D.宣慰使

6.据秦简记载,秦代君主下“制书”或臣下“受制”问询、议论,都要制作“簿”书,写明制书“初到初受”的部门以及“上”的年月日、官府“别留”的天数、“传留”情况,并与回复的“对”一起呈上。据此可知秦代( )

A.户籍管理十分严格 B.官僚体系效率低下

C.基层治理流于形式 D.行政运作趋于规范

7.《史记·秦始皇本纪》秦始皇曰:“天下共苦,战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”据此推知,秦朝将( )

A.建立三公九卿 B.统一文字货币 C.开拓边疆地区 D.推行郡县制度

8.柳宗元在《封建论》中写道:“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也。然而公天下之端自秦始。”他是在肯定秦朝( )

A.实行至高无上的皇帝制度 B.开创统一多民族封建国家

C.推行郡县制加强中央集权 D.进行分类登记的户籍制度

9.宗庙是帝王或诸侯祭祀祖先之所,其设置几乎贯穿古代中国。东周时期,诸侯国的宗庙多设于国都,由国君亲祭。秦统一后,除在都城设宗庙外,还在全国县级行政区域设置祭祀秦始皇父亲的“太上皇庙”,并由地方官主持祭祀。该举措表明秦朝( )

A.通过宗庙祭祀强化宗法制 B.力图践行以孝治国的理念

C.人伦秩序服务于国家治理 D.郡县制逐渐取代了分封制

10.秦始皇封禅泰山时,直接采用齐国“八神”祭祀体系,琅琊刻石记载“祀四帝”包含楚地东皇太一信仰。岳麓秦简《祠律》规定,秦故地雍城祭天沿用周礼,而江南地区保留“巫祠”传统。这说明秦朝( )

A.对六国旧地的管理松散 B.推动宗教文化的大一统

C.大力塑造华夏认同意识 D.国家治理较为灵活务实

11.有人评价秦始皇“始皇帝嬴政比较黏糊,只要走进历史,不管你是否乐意,也无论你停在哪一段儿,他都将不请自来,躲不掉也避不开。”主要是基于他( )

A.奠定了后世2000多年的国家制度框架

B.确立了分封子弟的制度

C.开始用军功爵制代替世卿世禄制

D.开始实行郡县制加强对地方的管理

12.有学者统计,《史记》中有关汉人议论秦朝教训的记载“有作八十一处,其中指责秦始皇施行暴政有六十七次”,《汉书》也多次痛批秦始皇。这样的评论( )

A.根源于当朝统治者的需要 B.导致秦始皇成暴政代名词

C.影响后世对秦始皇的评价 D.成为研究秦制的主要依据

13.有学者认为质朴、务实、外向、功利是秦文化的主要特征,相较于六国文化而言,秦文化是落后的,用相对落后的文化来兼并和统一先进的六国文化,终为其所累。学者重在强调( )

A.先秦文化的多元并存 B.文化对统治的重要性

C.法家思想的时代局限 D.秦朝灭亡的根本原因

14.阅读材料,完成下列要求。

材料 由于国家刚刚统一,诸侯各国原有的各异的度量衡带来了诸多不便,于是在全国范围内统一度量衡就显得迫为需要。“一法度衡石、丈尺”(《史记·秦始皇本纪》),统一度量衡的命令以诏书的形式颁发全国。现所见战国时期秦国度量衡器物上,都加刻有始皇40字诏书,经实测所得单位量值也基本上保持一致,说明自商鞅到秦始皇,度量衡制度是贯彻始终的。为了保证“器械一量”,秦朝政府制造了大量有统一量值的度量衡器具发放到全国各地,据统计,流传至今的刻有始皇诏书的度量衡器已近百件。秦律竹简《工律》中规定,县和工室使用的度量衡器,要由官府来校正,至少每年校正一次;如果自设有专门的检定人员,则不必再送到官府校正;所有的度量衡器具,在使用前都必须先经过校正。

——摘编自丘光《秦始皇统一度量衡》

(1)根据材料,概括秦朝统一度量衡的主要举措。

(2)根据材料并结合所学知识,分析秦朝统一度量衡的意义。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 周平王东迁洛邑后,周室衰微,诸侯并相崛起。各诸侯国为了争夺霸权和土地,不断进行战争和兼并。在这个过程中,一些大国通过改革增强了实力,如齐国管仲改革、晋国晋文公改革等。这些改革涉及政治、经济、军事等各个方面,为各国的争霸和发展奠定了基础。这一时期思想文化领域也呈现出百家争鸣的繁荣局面,儒家、墨家、道家、法家等诸子百家纷纷提出自己的学说和主张,为社会变革提供理论支持。

材料二 秦朝统一六国后,秦始皇建立了一套专制主义中央集权制度。在中央,设立丞相、太尉、御史大夫等三公九卿,协助皇帝处理全国政务;在地方,废除分封制,实行郡县制,郡县长官由皇帝直接任免。秦朝统一了文字、货币、度量衡等,加强了对全国的统一管理。但秦朝的暴政激化了社会矛盾,最终导致农民起义爆发,秦朝迅速灭亡。

——以上材料均摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料并结合所学知识,简述春秋时期诸侯争霸的影响。

(2)根据材料二,概括秦朝专制主义中央集权制度的内容,并分析秦朝灭亡的原因。

答案以及解析

1.答案:B

解析:根据材料中提到的“其固塞险,形势便,山林川谷美,天材之利多”,说明了秦国地理位置优越,拥有丰富的自然资源,为其提供了强大的物质基础,②正确;由材料中的描述“观其士大夫……无有私事也,不比周,不朋党……其间听决百事不留,恬然如无治者”,可以得知当时秦国吏治清明,官场风气正派,这有利于国家治理和社会稳定,③正确;选项①和④虽然在历史上对于秦国统一大业起到了重要作用,但它们并没有直接从题目提供的材料中体现出来,材料没有明确提及人民对安定统一的愿望以及秦王们的个人努力,①④排除,②③正确,B项正确;排除A、C、D项。故选B项。

2.答案:D

解析:据材料“正式成为周朝的诸侯国”可知,秦国兴起,“成为春秋五霸之一”可知,秦国逐渐强大,“逐渐成为战国中后期最强大的国家”可知,商鞅变法,国富民强,为秦统一六国奠定基础,到“灭六国,一统天下”可知,秦的统一是数代秦王励精图治的结果,D项正确;法家思想产生于战国时期,“秦襄公”“秦穆公”时期没有法家思想指导,排除A项;秦的统一给社会带来了巨大灾难,说法错误,秦统一全国,有利于统一多民族国家的形成,排除B项;秦的统一具有极大的政治经济优势,选项与题意相悖,排除C项。故选D项。

3.答案:A

4.答案:B

解析:秦朝开创了专制主义中央集权制度,这一制度的核心内容就是权力的高度集中,即地方集权于中央,中央集权于皇帝,皇权至上,皇帝独尊,故A不正确,B正确;C项是分封制的特点,与题干信息不符,故C不正确;世袭制开创于夏朝,不是秦朝新制度的突出特点,故D不正确。

5.答案:C

解析:根据材料“秦官,掌诸归义蛮夷”和所学知识可知,典客是古代官名,秦置,为九卿之一,掌管王朝对属国之交往等事务,汉初沿设,C项正确;小行人是周朝设立的,属于负责接待宾客的官员,不符合题意,排除A项;廷尉是中国古代司法审判机构官职名,不符合题意,排除B项;宣慰使在古代是一个地方军政长官,其职责和权力因朝代不同而有所差异,不符合题意,排除D项。故选C项。

6.答案:D

解析:秦简记载了秦代君主下“制书”或臣下“受制”问询、议论等的程序和规定,据此可知秦代行政运作趋于规范,故选D项;题干所述是秦代君主下行政命令和臣下接受行政命令的相关程序和具体操作规范,与户籍管理不属于同一范畴,排除A项;“写明制书……年月日……天数……一起呈上”说明官僚体系效率较高,排除B项;中国古代的基层治理以户籍管理与基层组织构建为基础,与材料主旨不符,排除C项。

7.答案:D

解析:根据材料可知,秦始皇基于对分封制弊端的认识,决定废除分封、推行郡县制,以实现中央和地方的直接控制,消除诸侯割据的隐患,D项正确;三公九卿是中央官制(如丞相、太尉、御史大夫),负责中央政务处理,与解决地方割据问题无直接关联,排除A项;统一文字(小篆)和货币(圆形方孔钱)是秦朝巩固统一的经济文化措施,旨在促进文化认同和经济交流,但并非针对“以有侯王”的问题,排除B项;开拓边疆(如北击匈奴、南征百越)是秦朝扩张疆域的军事行动,目的是扩大统治范围,而非解决内部分封制导致的战乱问题,排除C项。故选D项。

8.答案:C

解析:根据材料“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情私也,私其一己之威也,私其尽臣畜(属)于我也。然而公天下之端自秦始”并结合所学知识可知,郡县制取代分封制,郡县长官皆由皇帝来任命,不能世袭,标志着官僚政治取代了贵族政治,C项正确;公天下是指实行郡县制,并非皇帝制度,排除A项;开创统一多民族封建国家不符合材料主旨,排除B项;进行分类登记的户籍制度不符合公天下的意思,排除D项。故选C项。

9.答案:C

解析:据材料“秦统一后……秦始皇父亲的‘太上皇庙’,并由地方官主持祭祀”并结合所学可知,作为统治家族祭祀先祖之所,国家宗庙的设置在秦朝逐渐推广到全国县级行政区域,皇室的宗庙设置虽然其出发点是“亲亲”的血缘关系,但是其最终目的则是“刑罚中、庶民安”等政治效果,也正是由于皇室宗庙具有血缘和政治上的双重价值,所以皇室宗庙的设置就成为一个重要的政治问题,故该举措表明人伦秩序服务于国家治理,故选C项;宗法制在春秋战国时期已经瓦解,排除A项;秦朝的主流思想是法家思想,强调以法治国,其核心思想并非以孝治国,排除B项;秦完成统一后,在全国推行郡县制,与材料主旨“宗庙祭祀”不符合,排除D项。

10.答案:D

解析:根据材料概括可知:秦始皇封禅泰山采用齐国祭祀体系,琅琊刻石包含楚地信仰,秦简规定秦故地沿用周礼,江南地区保留“巫祠”传统,这表明秦朝在祭祀等文化方面没有强行统一,而是根据不同地区的实际情况进行灵活处理,这体现了国家治理的灵活务实,D项正确;材料中《祠律》明确规定不同地区的祭祀制度(如“雍城祭天沿用周礼”“江南地区保留‘巫祠’传统”),这体现了制度化管理,而非“松散”,排除A项;秦朝允许江南保留“巫祠”、吸纳齐楚信仰,未推行单一宗教体系,而是多元并存,与“大一统”说法相矛盾,排除B项;材料强调对六国信仰的兼容(如“祀四帝”含楚地神祇),而非通过周礼强化“华夏认同”,排除C项。故选D项。

11.答案:A

解析:结合所学知识可知,秦朝建立的专制主义中央集权制度,奠定了我国两千多年的政治制度格局,因此“只要走进历史,不管你是否乐意,也无论你停在哪一段儿,他都将不请自来,躲不掉也避不开”,A项正确;分封制是在西周时期推行的,排除B项;军功爵制是商鞅变法时期推行的,排除C项;郡县制并非秦始皇首创,排除D项。故选A项。

12.答案:C

解析:“有作八十一处,其中指责秦始皇施行暴政有六十七次”“《汉书》也多次痛批秦始皇”表明这样的评论影响后世对秦始皇的评价,故C正确;ABD材料未体现,排除。故选:C。

13.答案:B

解析:学者认为秦没能吸收六国先进文化,及时调整统治思想,依然用落后的秦文化治理大一统国家,最终结果是秦的灭亡,可见学者重在强调文化对统治的重要性,B项正确;先秦文化的多元并存是史实,但非材料主旨,解释不了秦终为其所累,排除A项;法家思想是秦文化的一个组成部分,不等同于秦文化,并且时代局限也并非学者意图所在,排除C项;D选项说法正确,但材料并不是强调秦朝灭亡的主观原因,不合设问要求,排除D项。故选B项。

14.答案:(1)主要举措:发布统一诏书,并铸刻在度量衡器物上;确立统一的度量衡标准;大量铸造度量衡器具(制造、颁发了大量度量衡标准器);推行严格的检校制度。

(2)意义:经济:改变了战国以来度量衡的混乱局面,促进了封建经济的交流和发展。政治:有利于消除地方割据势力,巩固中央集权,维护国家的安定统一;提高国家治理水平。文化:统一度量衡作为中华民族传统文化的重要组成部分,有利于加强文化传承与认同,凝聚中华民族共同体精神力量。

解析:(1)根据材料“统一度量衡的命令以诏书的形式颁发全国”“现所见战国时期秦国度量衡器物上,都加刻有始皇40字诏书”可以得出发布统一诏书,铸(刻)在度量衡器上;根据材料“说明自商鞅到秦始皇,度量衡制度是贯彻始终的”可以得出确立统一的度量衡标准;根据材料“制造了大量有统一量值的度量衡器具发放到全国各地”可以得出大量铸造度量衡器具;根据材料“秦律竹简《工律》中规定,县和工室使用的度量衡器,要由官府来校正……在使用前都必须先经过校正”可以得出推行严格的检校制度。

(2)根据材料信息并结合所学知识,从经济、政治和文化角度分析即可。

15.答案:(1)影响:加速了局部统一进程,推动了分封制的瓦解;推动了农业、手工业和商业的发展,促进了生产力的进步;为百家争鸣局面的出现创造了条件。(答出两点即可)频繁的战争给人民带来了巨大灾难,社会生产遭到破坏,人民生活困苦。

(2)内容:中央设立三公九卿制,协助皇帝处理政务;地方实行郡县制,郡县长官由皇帝任免;统一文字、货币、度量衡等。(答出两点即可)

原因:秦朝的暴政(繁重的徭役、赋税,严酷的法律等)激化了社会矛盾;秦始皇死后,秦二世更加昏庸残暴;农民阶级的反抗斗争。(答出两点即可)

解析:(1)影响:根据材料“诸侯国为了争夺霸权和土地,不断进行战争和兼并”并结合所学知识,可知加速了局部统一进程,推动了分封制的瓦解;根据材料“这些改革涉及政治、经济、军事等各个方面,为各国的争霸和发展奠定了基础”并结合所学知识,可知推动了农业、手工业和商业的发展,促进了生产力的进步;根据材料“这一时期思想文化领域也呈现出百家争鸣的繁荣局面,儒家、墨家、道家、法家等诸子百家纷纷提出自己的学说和主张”并结合所学知识,可知为百家争鸣局面的出现创造了条件。根据材料“各诸侯国为了争夺霸权和土地,不断进行战争和兼并”并结合所学知识,可知频繁的战争给人民带来了巨大灾难,社会生产遭到破坏,人民生活困苦。

(2)内容:根据材料“在中央,设立丞相、太尉、御史大夫等三公九卿,协助皇帝处理全国政务”,可知中央设立三公九卿制,协助皇帝处理政务;根据材料“在地方,废除分封制,实行郡县制,郡县长官由皇帝直接任免”,可知地方实行郡县制,郡县长官由皇帝任免;根据材料“秦朝统一了文字、货币、度量衡等,加强了对全国的统一管理”,可知统一文字、货币、度量衡等。

原因:根据材料“但秦朝的暴政激化了社会矛盾”,可知秦朝的暴政(繁重的徭役、赋税,严酷的法律等)激化了社会矛盾;结合所学知识,可知秦始皇死后,秦二世更加昏庸残暴;根据材料“最终导致农民起义爆发,秦朝迅速灭亡”,可知农民阶级的反抗斗争。

知识衔接:

秦的统一

1.条件

(1)客观条件:政治上,长期战乱给社会带来巨大灾难,人民渴望安定统一;经济上,各地的发展,要求打破政治分裂所带来的阻碍。

(2)主观条件

①经济上:秦地理位置优越,物质基础雄厚。

②政治上:数代秦王广纳贤才,吏治较为清明;商鞅变法后,秦尊奉法家,奖励耕战,为秦的统一奠定基础。

2.过程

(1)时间:公元前230——前221年。

(2)策略:远交近攻。

(3)结果:灭掉六国,建立秦朝。

3.巩固君主专制中央集权的统治措施

措施 内容

确立皇帝制度 皇帝对国家事务拥有至高无上的决定权

设立三公九卿 三公指丞相、太尉、御史大夫,为主要辅佐大臣;九卿泛指分掌具体事务的诸卿

推广郡县制 设立郡、县两级行政机构,其主要官员由中央任免和考核

4.巩固统一的措施

措施 内容

经济方面 统一车轨、货币和度量衡;修驰道、直道;编制户籍

政治方面 颁行法律;迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地;整顿社会风俗

文化方面 统一文字

军事方面 南征越族,加强了对云贵一带西南夷的控制;北击匈奴,修筑万里长城

5.秦朝的疆域:东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东。

6.影响

(1)秦朝确立的这套政治体制影响深远。

(2)统一中央集权国家的形成是历史发展的必然,也是客观需要。

(3)空前统一的封建国家促进了各民族的交往交流交融,推动了统一多民族国家政治、经济社会的发展。

二、秦朝的暴政

内容 表现 影响

秦始皇 经济 大兴土木,建造宫殿、陵墓;修驰道、直道等工程 征发繁重,百姓不堪重负

军事 开拓边疆和修筑长城

政治 出外巡游、封禅;刑罚严苛

文化 “焚书坑儒” 摧毁许多先秦珍贵文献,影响恶劣

秦二世 残忍昏庸,实行严刑峻法,加重人民负担 阶级矛盾和统治阶层内部矛盾尖锐化

三、秦末农民起义与秦的速亡

1.秦末农民起义

(1)原因

①主要原因:秦朝的暴政

②直接原因:戍卒遇雨误期,按律将被处死。

经过

①时间:公元前209年

②领导者:陈胜、吴广。

③建立政权:“张楚”

结果:秦朝灭亡——公元前207年,刘邦的军队进占咸阳,秦朝灭亡。

影响:是中国历史上第一次农民大起义。

2.楚汉战争

(1)刘邦胜利:“约法三章”,废秦苛法,善于用人,听取谏言,指挥得当。

(2)项羽失败:刚愎自用,不善用人,赏罚不明,烧杀掳掠,加之分封政策失当,缺乏稳固的根据地。

习题衔接:

1.“(秦)其固塞险,形势便,山林川谷美,天材之利多,是形胜也。入境,观其风俗,其百姓朴……观其士大夫,出于其门,入于公门,出于公门,归于其家,无有私事也,不比周,不朋党……观其朝廷,其间听决百事不留,恬然如无治者,古之朝也”。从中可以看出,秦国能够完成统一事业的原因包括( )

①人民渴望安定统一

②地理位置优越,物质基础雄厚

③吏治较为清明

④数代秦王的励精图治

A.①② B.②③ C.①③④ D.②③④

2.下表为秦国历史上的部分君主事迹情况表。表格集中反映了秦的统一( )

称号 在位时间 重大事件

秦襄公 前777年—前766年 率兵救周有功,被赐封,正式成为周朝的诸侯国

秦穆公 前659年—前621年 灭掉西方戎族12国,成为春秋五霸之一

秦孝公 前361年—前338年 任用商鞅进行变法,逐渐成为战国中后期最强大的国家

秦王嬴 政前247年—前221年 灭六国,一统天下

A.受益于法家思想的指导 B.给社会带来了巨大灾难

C.面对极大政治经济阻碍 D.缘于数代秦王励精图治

3.秦灭六国实现统一具有划时代的意义,最主要是因为( )

A.创建了统一的多民族的封建国家

B.为两汉至宋元政治制度的发展奠定了基础

C.统一了度量衡

D.统一了法律

4.易中天在《帝国的终结》中说:秦始皇称帝是“一场革命”“始皇帝”为“新制度的第一人”。“新制度”最突出的特点是( )

A.各自为政,此消彼长

B.皇权至上,皇帝独尊

C.层层分封,等级分明

D.世袭制兴,禅让制灭

5.《汉书·百官公卿表》记载:“秦官,掌诸归义蛮夷,有丞。景帝中六年更名大行令,武帝太初元年更名大鸿胪。属官有行人、译官、别火三令丞及郡邸长丞。”据此可知,该“秦官”是( )

A.小行人 B.廷尉 C.典客 D.宣慰使

6.据秦简记载,秦代君主下“制书”或臣下“受制”问询、议论,都要制作“簿”书,写明制书“初到初受”的部门以及“上”的年月日、官府“别留”的天数、“传留”情况,并与回复的“对”一起呈上。据此可知秦代( )

A.户籍管理十分严格 B.官僚体系效率低下

C.基层治理流于形式 D.行政运作趋于规范

7.《史记·秦始皇本纪》秦始皇曰:“天下共苦,战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”据此推知,秦朝将( )

A.建立三公九卿 B.统一文字货币 C.开拓边疆地区 D.推行郡县制度

8.柳宗元在《封建论》中写道:“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也。然而公天下之端自秦始。”他是在肯定秦朝( )

A.实行至高无上的皇帝制度 B.开创统一多民族封建国家

C.推行郡县制加强中央集权 D.进行分类登记的户籍制度

9.宗庙是帝王或诸侯祭祀祖先之所,其设置几乎贯穿古代中国。东周时期,诸侯国的宗庙多设于国都,由国君亲祭。秦统一后,除在都城设宗庙外,还在全国县级行政区域设置祭祀秦始皇父亲的“太上皇庙”,并由地方官主持祭祀。该举措表明秦朝( )

A.通过宗庙祭祀强化宗法制 B.力图践行以孝治国的理念

C.人伦秩序服务于国家治理 D.郡县制逐渐取代了分封制

10.秦始皇封禅泰山时,直接采用齐国“八神”祭祀体系,琅琊刻石记载“祀四帝”包含楚地东皇太一信仰。岳麓秦简《祠律》规定,秦故地雍城祭天沿用周礼,而江南地区保留“巫祠”传统。这说明秦朝( )

A.对六国旧地的管理松散 B.推动宗教文化的大一统

C.大力塑造华夏认同意识 D.国家治理较为灵活务实

11.有人评价秦始皇“始皇帝嬴政比较黏糊,只要走进历史,不管你是否乐意,也无论你停在哪一段儿,他都将不请自来,躲不掉也避不开。”主要是基于他( )

A.奠定了后世2000多年的国家制度框架

B.确立了分封子弟的制度

C.开始用军功爵制代替世卿世禄制

D.开始实行郡县制加强对地方的管理

12.有学者统计,《史记》中有关汉人议论秦朝教训的记载“有作八十一处,其中指责秦始皇施行暴政有六十七次”,《汉书》也多次痛批秦始皇。这样的评论( )

A.根源于当朝统治者的需要 B.导致秦始皇成暴政代名词

C.影响后世对秦始皇的评价 D.成为研究秦制的主要依据

13.有学者认为质朴、务实、外向、功利是秦文化的主要特征,相较于六国文化而言,秦文化是落后的,用相对落后的文化来兼并和统一先进的六国文化,终为其所累。学者重在强调( )

A.先秦文化的多元并存 B.文化对统治的重要性

C.法家思想的时代局限 D.秦朝灭亡的根本原因

14.阅读材料,完成下列要求。

材料 由于国家刚刚统一,诸侯各国原有的各异的度量衡带来了诸多不便,于是在全国范围内统一度量衡就显得迫为需要。“一法度衡石、丈尺”(《史记·秦始皇本纪》),统一度量衡的命令以诏书的形式颁发全国。现所见战国时期秦国度量衡器物上,都加刻有始皇40字诏书,经实测所得单位量值也基本上保持一致,说明自商鞅到秦始皇,度量衡制度是贯彻始终的。为了保证“器械一量”,秦朝政府制造了大量有统一量值的度量衡器具发放到全国各地,据统计,流传至今的刻有始皇诏书的度量衡器已近百件。秦律竹简《工律》中规定,县和工室使用的度量衡器,要由官府来校正,至少每年校正一次;如果自设有专门的检定人员,则不必再送到官府校正;所有的度量衡器具,在使用前都必须先经过校正。

——摘编自丘光《秦始皇统一度量衡》

(1)根据材料,概括秦朝统一度量衡的主要举措。

(2)根据材料并结合所学知识,分析秦朝统一度量衡的意义。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 周平王东迁洛邑后,周室衰微,诸侯并相崛起。各诸侯国为了争夺霸权和土地,不断进行战争和兼并。在这个过程中,一些大国通过改革增强了实力,如齐国管仲改革、晋国晋文公改革等。这些改革涉及政治、经济、军事等各个方面,为各国的争霸和发展奠定了基础。这一时期思想文化领域也呈现出百家争鸣的繁荣局面,儒家、墨家、道家、法家等诸子百家纷纷提出自己的学说和主张,为社会变革提供理论支持。

材料二 秦朝统一六国后,秦始皇建立了一套专制主义中央集权制度。在中央,设立丞相、太尉、御史大夫等三公九卿,协助皇帝处理全国政务;在地方,废除分封制,实行郡县制,郡县长官由皇帝直接任免。秦朝统一了文字、货币、度量衡等,加强了对全国的统一管理。但秦朝的暴政激化了社会矛盾,最终导致农民起义爆发,秦朝迅速灭亡。

——以上材料均摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料并结合所学知识,简述春秋时期诸侯争霸的影响。

(2)根据材料二,概括秦朝专制主义中央集权制度的内容,并分析秦朝灭亡的原因。

答案以及解析

1.答案:B

解析:根据材料中提到的“其固塞险,形势便,山林川谷美,天材之利多”,说明了秦国地理位置优越,拥有丰富的自然资源,为其提供了强大的物质基础,②正确;由材料中的描述“观其士大夫……无有私事也,不比周,不朋党……其间听决百事不留,恬然如无治者”,可以得知当时秦国吏治清明,官场风气正派,这有利于国家治理和社会稳定,③正确;选项①和④虽然在历史上对于秦国统一大业起到了重要作用,但它们并没有直接从题目提供的材料中体现出来,材料没有明确提及人民对安定统一的愿望以及秦王们的个人努力,①④排除,②③正确,B项正确;排除A、C、D项。故选B项。

2.答案:D

解析:据材料“正式成为周朝的诸侯国”可知,秦国兴起,“成为春秋五霸之一”可知,秦国逐渐强大,“逐渐成为战国中后期最强大的国家”可知,商鞅变法,国富民强,为秦统一六国奠定基础,到“灭六国,一统天下”可知,秦的统一是数代秦王励精图治的结果,D项正确;法家思想产生于战国时期,“秦襄公”“秦穆公”时期没有法家思想指导,排除A项;秦的统一给社会带来了巨大灾难,说法错误,秦统一全国,有利于统一多民族国家的形成,排除B项;秦的统一具有极大的政治经济优势,选项与题意相悖,排除C项。故选D项。

3.答案:A

4.答案:B

解析:秦朝开创了专制主义中央集权制度,这一制度的核心内容就是权力的高度集中,即地方集权于中央,中央集权于皇帝,皇权至上,皇帝独尊,故A不正确,B正确;C项是分封制的特点,与题干信息不符,故C不正确;世袭制开创于夏朝,不是秦朝新制度的突出特点,故D不正确。

5.答案:C

解析:根据材料“秦官,掌诸归义蛮夷”和所学知识可知,典客是古代官名,秦置,为九卿之一,掌管王朝对属国之交往等事务,汉初沿设,C项正确;小行人是周朝设立的,属于负责接待宾客的官员,不符合题意,排除A项;廷尉是中国古代司法审判机构官职名,不符合题意,排除B项;宣慰使在古代是一个地方军政长官,其职责和权力因朝代不同而有所差异,不符合题意,排除D项。故选C项。

6.答案:D

解析:秦简记载了秦代君主下“制书”或臣下“受制”问询、议论等的程序和规定,据此可知秦代行政运作趋于规范,故选D项;题干所述是秦代君主下行政命令和臣下接受行政命令的相关程序和具体操作规范,与户籍管理不属于同一范畴,排除A项;“写明制书……年月日……天数……一起呈上”说明官僚体系效率较高,排除B项;中国古代的基层治理以户籍管理与基层组织构建为基础,与材料主旨不符,排除C项。

7.答案:D

解析:根据材料可知,秦始皇基于对分封制弊端的认识,决定废除分封、推行郡县制,以实现中央和地方的直接控制,消除诸侯割据的隐患,D项正确;三公九卿是中央官制(如丞相、太尉、御史大夫),负责中央政务处理,与解决地方割据问题无直接关联,排除A项;统一文字(小篆)和货币(圆形方孔钱)是秦朝巩固统一的经济文化措施,旨在促进文化认同和经济交流,但并非针对“以有侯王”的问题,排除B项;开拓边疆(如北击匈奴、南征百越)是秦朝扩张疆域的军事行动,目的是扩大统治范围,而非解决内部分封制导致的战乱问题,排除C项。故选D项。

8.答案:C

解析:根据材料“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情私也,私其一己之威也,私其尽臣畜(属)于我也。然而公天下之端自秦始”并结合所学知识可知,郡县制取代分封制,郡县长官皆由皇帝来任命,不能世袭,标志着官僚政治取代了贵族政治,C项正确;公天下是指实行郡县制,并非皇帝制度,排除A项;开创统一多民族封建国家不符合材料主旨,排除B项;进行分类登记的户籍制度不符合公天下的意思,排除D项。故选C项。

9.答案:C

解析:据材料“秦统一后……秦始皇父亲的‘太上皇庙’,并由地方官主持祭祀”并结合所学可知,作为统治家族祭祀先祖之所,国家宗庙的设置在秦朝逐渐推广到全国县级行政区域,皇室的宗庙设置虽然其出发点是“亲亲”的血缘关系,但是其最终目的则是“刑罚中、庶民安”等政治效果,也正是由于皇室宗庙具有血缘和政治上的双重价值,所以皇室宗庙的设置就成为一个重要的政治问题,故该举措表明人伦秩序服务于国家治理,故选C项;宗法制在春秋战国时期已经瓦解,排除A项;秦朝的主流思想是法家思想,强调以法治国,其核心思想并非以孝治国,排除B项;秦完成统一后,在全国推行郡县制,与材料主旨“宗庙祭祀”不符合,排除D项。

10.答案:D

解析:根据材料概括可知:秦始皇封禅泰山采用齐国祭祀体系,琅琊刻石包含楚地信仰,秦简规定秦故地沿用周礼,江南地区保留“巫祠”传统,这表明秦朝在祭祀等文化方面没有强行统一,而是根据不同地区的实际情况进行灵活处理,这体现了国家治理的灵活务实,D项正确;材料中《祠律》明确规定不同地区的祭祀制度(如“雍城祭天沿用周礼”“江南地区保留‘巫祠’传统”),这体现了制度化管理,而非“松散”,排除A项;秦朝允许江南保留“巫祠”、吸纳齐楚信仰,未推行单一宗教体系,而是多元并存,与“大一统”说法相矛盾,排除B项;材料强调对六国信仰的兼容(如“祀四帝”含楚地神祇),而非通过周礼强化“华夏认同”,排除C项。故选D项。

11.答案:A

解析:结合所学知识可知,秦朝建立的专制主义中央集权制度,奠定了我国两千多年的政治制度格局,因此“只要走进历史,不管你是否乐意,也无论你停在哪一段儿,他都将不请自来,躲不掉也避不开”,A项正确;分封制是在西周时期推行的,排除B项;军功爵制是商鞅变法时期推行的,排除C项;郡县制并非秦始皇首创,排除D项。故选A项。

12.答案:C

解析:“有作八十一处,其中指责秦始皇施行暴政有六十七次”“《汉书》也多次痛批秦始皇”表明这样的评论影响后世对秦始皇的评价,故C正确;ABD材料未体现,排除。故选:C。

13.答案:B

解析:学者认为秦没能吸收六国先进文化,及时调整统治思想,依然用落后的秦文化治理大一统国家,最终结果是秦的灭亡,可见学者重在强调文化对统治的重要性,B项正确;先秦文化的多元并存是史实,但非材料主旨,解释不了秦终为其所累,排除A项;法家思想是秦文化的一个组成部分,不等同于秦文化,并且时代局限也并非学者意图所在,排除C项;D选项说法正确,但材料并不是强调秦朝灭亡的主观原因,不合设问要求,排除D项。故选B项。

14.答案:(1)主要举措:发布统一诏书,并铸刻在度量衡器物上;确立统一的度量衡标准;大量铸造度量衡器具(制造、颁发了大量度量衡标准器);推行严格的检校制度。

(2)意义:经济:改变了战国以来度量衡的混乱局面,促进了封建经济的交流和发展。政治:有利于消除地方割据势力,巩固中央集权,维护国家的安定统一;提高国家治理水平。文化:统一度量衡作为中华民族传统文化的重要组成部分,有利于加强文化传承与认同,凝聚中华民族共同体精神力量。

解析:(1)根据材料“统一度量衡的命令以诏书的形式颁发全国”“现所见战国时期秦国度量衡器物上,都加刻有始皇40字诏书”可以得出发布统一诏书,铸(刻)在度量衡器上;根据材料“说明自商鞅到秦始皇,度量衡制度是贯彻始终的”可以得出确立统一的度量衡标准;根据材料“制造了大量有统一量值的度量衡器具发放到全国各地”可以得出大量铸造度量衡器具;根据材料“秦律竹简《工律》中规定,县和工室使用的度量衡器,要由官府来校正……在使用前都必须先经过校正”可以得出推行严格的检校制度。

(2)根据材料信息并结合所学知识,从经济、政治和文化角度分析即可。

15.答案:(1)影响:加速了局部统一进程,推动了分封制的瓦解;推动了农业、手工业和商业的发展,促进了生产力的进步;为百家争鸣局面的出现创造了条件。(答出两点即可)频繁的战争给人民带来了巨大灾难,社会生产遭到破坏,人民生活困苦。

(2)内容:中央设立三公九卿制,协助皇帝处理政务;地方实行郡县制,郡县长官由皇帝任免;统一文字、货币、度量衡等。(答出两点即可)

原因:秦朝的暴政(繁重的徭役、赋税,严酷的法律等)激化了社会矛盾;秦始皇死后,秦二世更加昏庸残暴;农民阶级的反抗斗争。(答出两点即可)

解析:(1)影响:根据材料“诸侯国为了争夺霸权和土地,不断进行战争和兼并”并结合所学知识,可知加速了局部统一进程,推动了分封制的瓦解;根据材料“这些改革涉及政治、经济、军事等各个方面,为各国的争霸和发展奠定了基础”并结合所学知识,可知推动了农业、手工业和商业的发展,促进了生产力的进步;根据材料“这一时期思想文化领域也呈现出百家争鸣的繁荣局面,儒家、墨家、道家、法家等诸子百家纷纷提出自己的学说和主张”并结合所学知识,可知为百家争鸣局面的出现创造了条件。根据材料“各诸侯国为了争夺霸权和土地,不断进行战争和兼并”并结合所学知识,可知频繁的战争给人民带来了巨大灾难,社会生产遭到破坏,人民生活困苦。

(2)内容:根据材料“在中央,设立丞相、太尉、御史大夫等三公九卿,协助皇帝处理全国政务”,可知中央设立三公九卿制,协助皇帝处理政务;根据材料“在地方,废除分封制,实行郡县制,郡县长官由皇帝直接任免”,可知地方实行郡县制,郡县长官由皇帝任免;根据材料“秦朝统一了文字、货币、度量衡等,加强了对全国的统一管理”,可知统一文字、货币、度量衡等。

原因:根据材料“但秦朝的暴政激化了社会矛盾”,可知秦朝的暴政(繁重的徭役、赋税,严酷的法律等)激化了社会矛盾;结合所学知识,可知秦始皇死后,秦二世更加昏庸残暴;根据材料“最终导致农民起义爆发,秦朝迅速灭亡”,可知农民阶级的反抗斗争。

同课章节目录