(15)两次鸦片战争 知识梳理练习(含答案)初升高历史统编版教材衔接

文档属性

| 名称 | (15)两次鸦片战争 知识梳理练习(含答案)初升高历史统编版教材衔接 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 09:39:41 | ||

图片预览

文档简介

(15)两次鸦片战争

知识衔接:

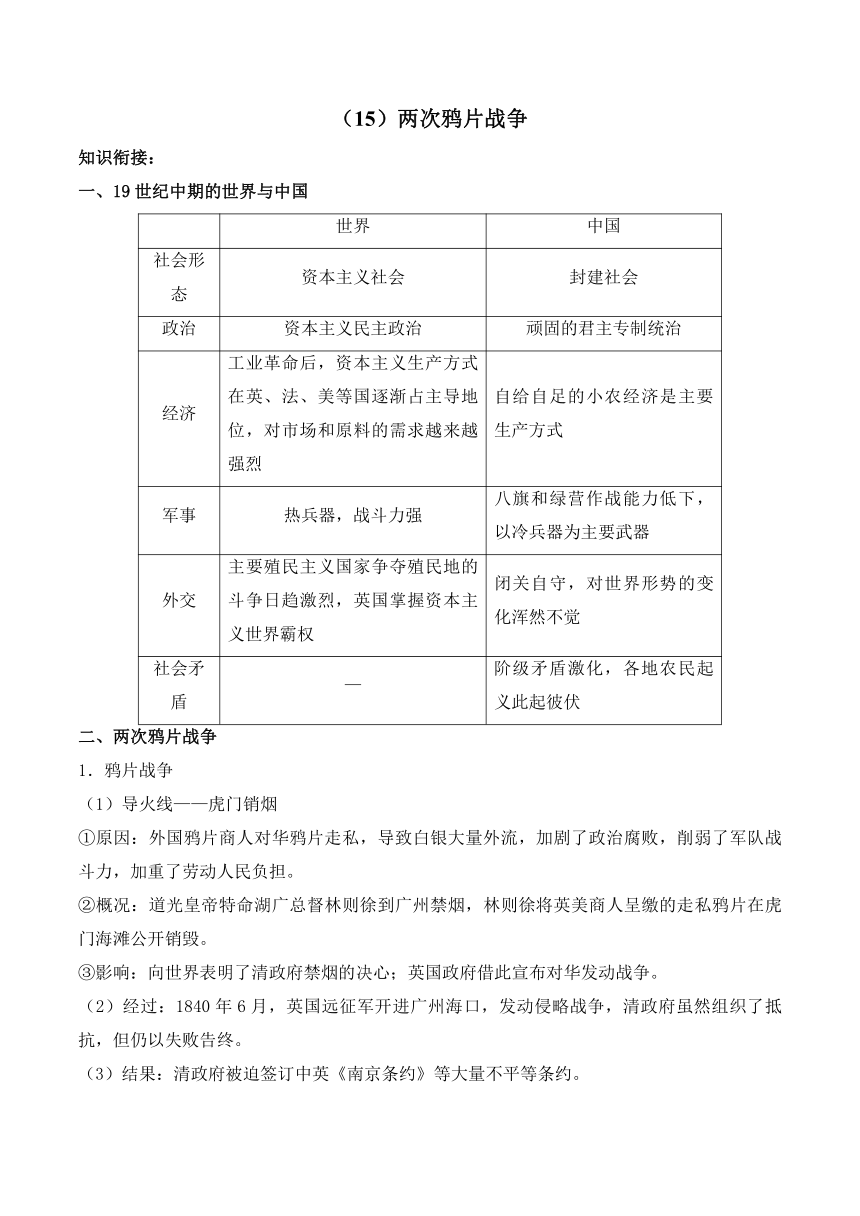

一、19世纪中期的世界与中国

世界 中国

社会形态 资本主义社会 封建社会

政治 资本主义民主政治 顽固的君主专制统治

经济 工业革命后,资本主义生产方式在英、法、美等国逐渐占主导地位,对市场和原料的需求越来越强烈 自给自足的小农经济是主要生产方式

军事 热兵器,战斗力强 八旗和绿营作战能力低下,以冷兵器为主要武器

外交 主要殖民主义国家争夺殖民地的斗争日趋激烈,英国掌握资本主义世界霸权 闭关自守,对世界形势的变化浑然不觉

社会矛盾 — 阶级矛盾激化,各地农民起义此起彼伏

二、两次鸦片战争

1.鸦片战争

(1)导火线——虎门销烟

①原因:外国鸦片商人对华鸦片走私,导致白银大量外流,加剧了政治腐败,削弱了军队战斗力,加重了劳动人民负担。

②概况:道光皇帝特命湖广总督林则徐到广州禁烟,林则徐将英美商人呈缴的走私鸦片在虎门海滩公开销毁。

③影响:向世界表明了清政府禁烟的决心;英国政府借此宣布对华发动战争。

(2)经过:1840年6月,英国远征军开进广州海口,发动侵略战争,清政府虽然组织了抵抗,但仍以失败告终。

(3)结果:清政府被迫签订中英《南京条约》等大量不平等条约。

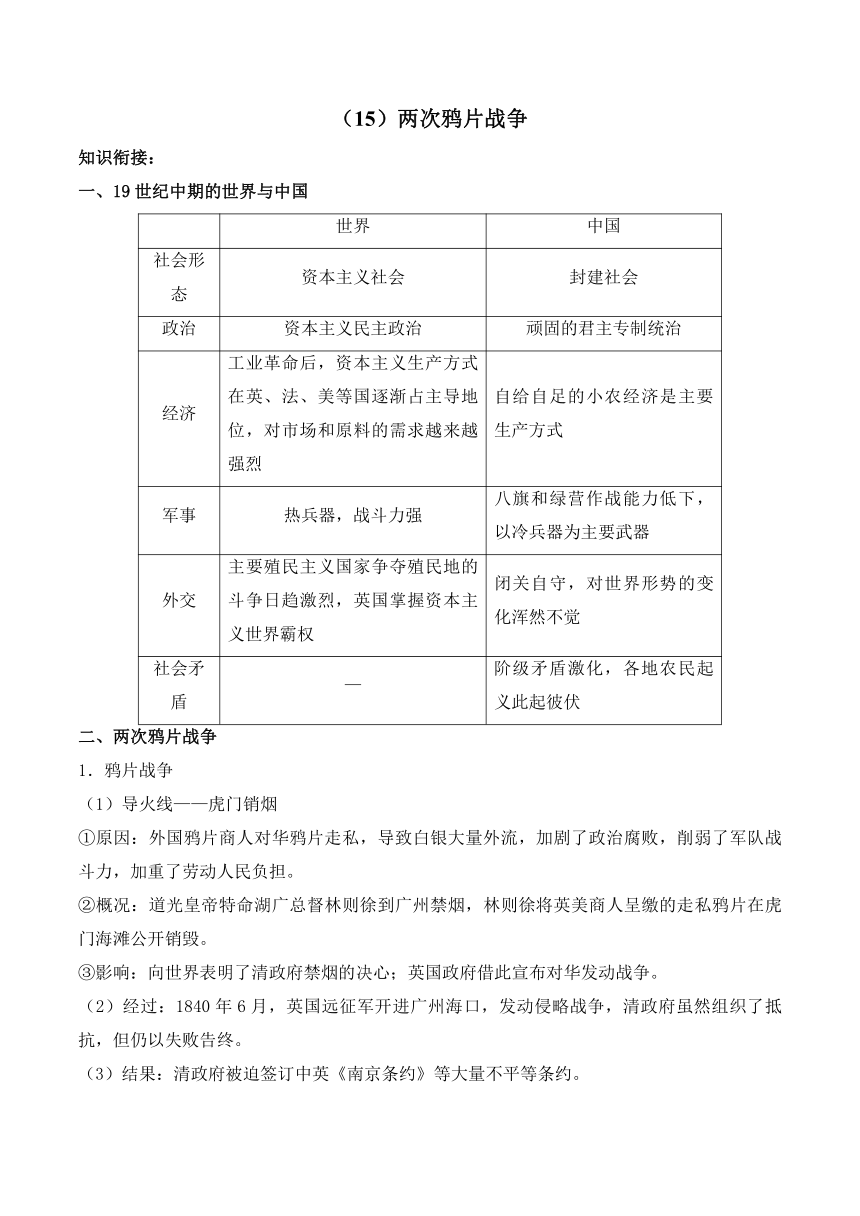

条约 时间 签约国家 内容

《南京条约》 1842年8月 中英 割让香港岛、赔款2 100万银元、接受协定关税以及开放五口通商等

《虎门条约》 1843年 中英 协定关税、领事裁判权、片面最惠国待遇以及通商口岸传教权

《望厦条约》 1844年 中美

《黄埔条约》 1844年 中法

2.第二次鸦片战争

(1)原因

①根本原因:为进一步打开中国市场。

②直接原因:英国等侵略者向清政府提出修约要求,遭到拒绝。

③重要原因:未能达到鸦片贸易合法化的目的。

④借口:“亚罗号”事件。

(2)经过

①1856年,英、法两国发动了第二次鸦片战争,美、俄两国以调停人面目出现。

②1859年,英法联军进攻大沽炮台。

③1860年8月,英法联军占领天津。

④1860年10月,英法联军抢劫、焚毁圆明园后,进入北京城。

(3)结果:清政府被迫签订一系列不平等条约。

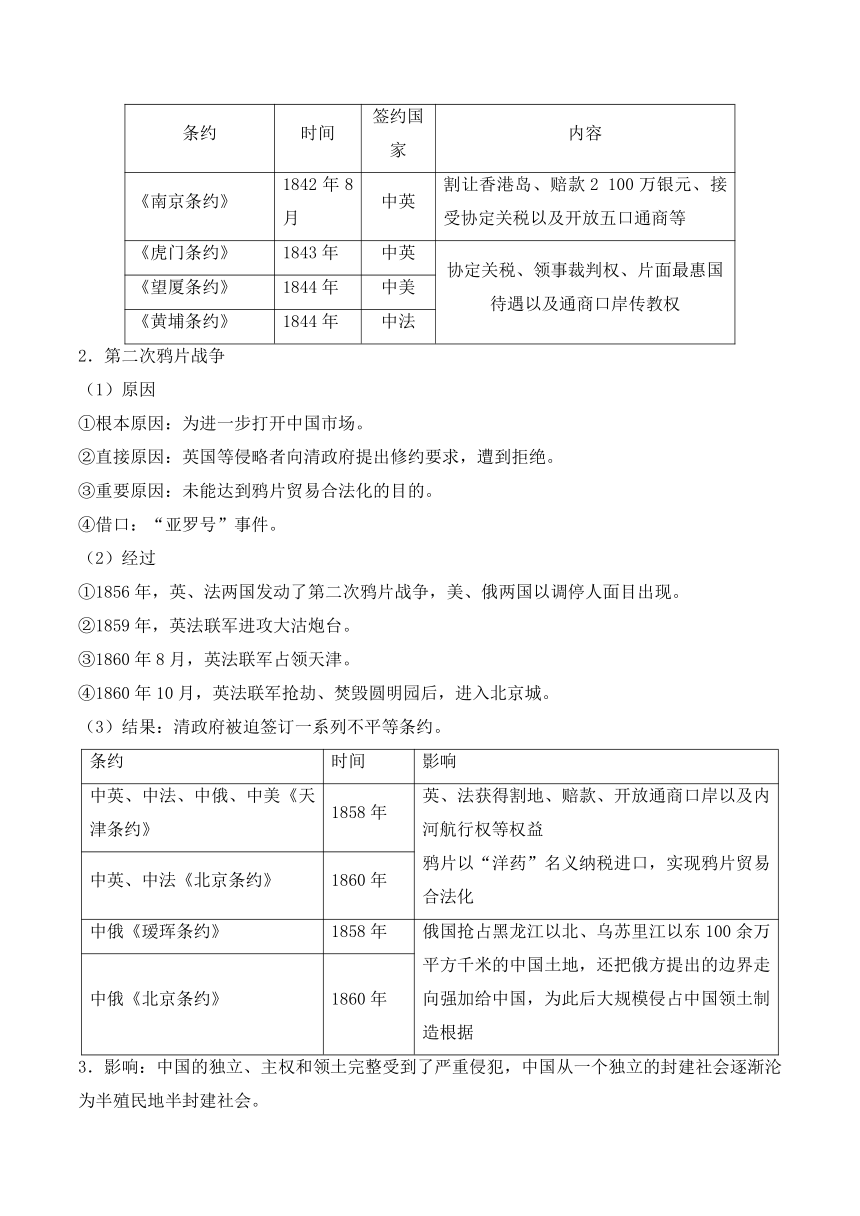

条约 时间 影响

中英、中法、中俄、中美《天津条约》 1858年 英、法获得割地、赔款、开放通商口岸以及内河航行权等权益 鸦片以“洋药”名义纳税进口,实现鸦片贸易合法化

中英、中法《北京条约》 1860年

中俄《瑷珲条约》 1858年 俄国抢占黑龙江以北、乌苏里江以东100余万平方千米的中国土地,还把俄方提出的边界走向强加给中国,为此后大规模侵占中国领土制造根据

中俄《北京条约》 1860年

3.影响:中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯,中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。

三、开眼看世界

1.背景:《南京条约》签订后,清朝统治阶级高层仍然封闭、愚昧与腐朽。

2.表现

(1)林则徐:在广州开办译馆,罗致译员,收集有关西洋各国的消息情报和国际知识,包括国际法知识,汇译成《四洲志》等书稿,供对外交涉时参考。

(2)魏源:编成了《海国图志》,被誉为了解外国知识的“百科全书”,提出了“师夷之长技以制夷”的思想。

(3)徐继畬:撰成《瀛寰志略》一书,系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情,是中国近代第一部世界地理著作。

3.影响:初步提出了向西方学习以求自强的主张。

习题衔接:

1.乾隆、嘉庆时,英国先后派使团来华,希望扩大贸易、增开通商口岸。乾隆在写给英国国王的敕谕中说“天朝物产丰盈”“原不借外夷货物以通有无”,只因所产茶叶等是西方各国必需之物,“是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日用有资”。这反映出当时( )

A.盛世之下蕴藏危机 B.专制统治日益僵化

C.政府严管对外贸易 D.工业经济高度发展

2.“清朝将欧洲使节视为朝贡使节,欧洲政府寻求平等待遇的诉求也被一再驳回。而欧洲人则认为平等贸易是一项自然权利。最终,文化的冲突爆发了战争,中国人为此付出了代价。”这一表述掩盖了( )

A.民族资本主义的艰难发展 B.中外制度文化的差异

C.鸦片战争爆发的根本原因 D.英法联军的侵略罪行

3.1839年6月3日午后,广东某处码头礼炮轰鸣,赤脚工人走上木板,向池中撒盐巴,切割鸦片抛入,再以石灰浸化。黑烟腾腾,人声鼎沸,愤怒与欢呼交织,共同奏响了反抗外国侵略的雄壮乐章。该场景反映的历史事件是( )

A.虎门销烟 B.三元里抗英 C.金田起义 D.廊坊大捷

4.在广东禁烟期间,林则徐曾雇用4位翻译,终日翻译英文书报并将其采编成册。但他对了解外部事务的种种举措都不声张也不记述,没有留下任何对外部世界看法的文字。由此可见,他( )

A.已初步萌发维护国家主权的意识 B.尚未探索出开眼看世界的路径

C.注重在实践中验证中体西用理念 D.依然囿于天朝上国的传统观念

5.有学者在论述鸦片战争时说:“其实英国在要求外交平等及商业机会等方面代表了西方各国的愿望,如果不是英国,那么别的国家也会这么做的”“但如果没有行商、总督、粤海关监督、巡抚、知县等的参与,英商也不敢铤而走险……鸦片进入中国造成的伤害,最终导致了战争。”据此,该学者认为( )

A.鸦片战争是内外因素共同作用的结果

B.中国闭关锁国是战争爆发根源

C.鸦片贸易捍卫了英国自由贸易的原则

D.清政府近代外交意识十分淡薄

6.鸦片战争爆发后,关天培明知寡不敌众毅然选择与虎门共存亡;广州三元里群众发誓“杀尽尔等猪狗”;葛云飞、王锡朋、郑国鸿为保定海身先士卒先后殉国;镇江之战中,清军以弱对强宁死不屈。这些事件表明( )

A.中国军民勇于抗争 B.民族矛盾难以调和

C.战争胜负已见分晓 D.敌强我弱策略失当

7.《南京条约》签订后,五个口岸开埠通商。清廷加封两广总督钦差大臣头衔,兼管五口通商事务。在《天津条约》签订之后,钦差大臣常驻地转移至上海。1861年,西方国家相继在北京设立公使馆,总理衙门也应运而生。这说明晚清( )

A.内政外交听命于列强 B.君臣不再以天朝上国自居

C.对外交往逐渐近代化 D.洋务运动的内容不断拓展

8.1843年,清政府开始实施新的进口税率,绝大多数纺织产品(含半成品和原料)的税率下降到5.56%~6.95%的水平,较之前的税率下降幅度为五成至八成。这一调整( )

A.源于对不平等条约的执行 B.顺应了贸易自由化的潮流

C.有利于提高民族产业竞争力 D.增加了清政府的关税收入

9.鸦片战争后,越来越多的沿海城市和条约口岸成为中国金融、工商业和人口集中之地,如上海、南京、广州、汉口、天津都发展成为相当规模和拥有一定财富的中心城市。据此可知,中国近代城市化( )

A.根源于小农经济解体 B.具有半殖民地特征

C.与西方发展路径相同 D.起步晚但发展迅速

10.第二次鸦片战争时期,英国官员赫伯特说:“推翻清朝并非我们的兴趣,当我们向北京进军时,我们真为我们的行为担心,若随之发生的无政府状态,我们的贸易和茶叶都将化为乌有。”这表明英国发动这场战争意在( )

A.维持并扩大对华殖民贸易 B.以经济利益诱惑清廷屈服

C.强迫清政府允许公使进京 D.借助太平天国向清廷施压

11.中英《北京条约》的签订打破了清政府不与外国在京谈判和订约的惯例,且条约规定:“(清朝皇帝)允于即日降谕京外各省督抚大吏,将此原约及续约各条发钞给阅,并令刊刻悬布通衢,咸使知悉。”而对布告条约谕令,部分地方官员持消极抵触心态。由此可知,当时( )

A.地方对中央离心力增强 B.统治集团试图挽救国家颓势

C.英国在华势力范围扩大 D.清廷对外关系在阵痛中转变

12.根据中英《天津条约》,汉口于1861年3月正式对外开放。1900年,清政府决定自开湖北武昌为通商口岸,取消界内土地永租权,取消外国人对界内的行政管理权,外国人只有纳税义务而无权征税。材料体现了清政府( )

A.传统宗藩关系的解体 B.闭关自守的放弃

C.国家主权意识的增强 D.中央权力的下移

13.鸦片战争后,魏源将西方的强大归于兵工,主张师夷兵工以筹海,可谓睁眼看世界之“近谋”;徐继畬则更深入探究西方兵工赖以产生的制度基础,提出师法泰西文明以自强,可谓睁眼看世界之“远略”。这说明( )

A.根深蒂固的华夷观念得以转变 B.外来侵略促进民主意识增强

C.中体西用的价值理念付诸实践 D.民族危机引发士人思想嬗变

14.【近代中国市场发展】

材料一 据吴承明先生的测算估计,鸦片战争以前,中国市场上的主要商品的流通总额为34962.6万两银子,全部为农副产品和手工业品,其中,占首位的是粮食,占39.71%,其次是土布,占27.04%,列第三位的是食盐,占15.31%,其余依次为茶、丝及其织品和棉花,合计占17.84%。

材料二 鸦片战争之后,特别是进入六七十年代以后,由于大批外国洋货输入和中国近代工业产品的增加,洋货成为市场上的重要商品。起初的洋货,除鸦片以外,主要是洋纱、洋布和洋杂货,其后,机械产品也不断增加。进入20世纪之后,近代工业产品在各级市场中,随处可见,引起市场商品的重大变化。20世纪20-30年代,国货产品在商品流通中的比重越来越大,许多商店都设有专门的国货营业部。1931年前,上海环球百货公司永安公司与国货工厂有产销关系的不过10余家,其中国货商品营业额仅为全部营业额的25%。到1932年后,有产销关系的国货工厂增加到70余家。1934年永安公司总进货额772万元,其中,国货进货价值为466.6万元,占进货总值的60.5%。1936年,进货总值为712.4万余元,其中,国货进货价值为464.1万元,占进货总值的65.1%。

——上述材料均摘编自郑学檬主编《简明中国经济通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争以前中国市场的主要特点。

(2)据材料二并结合所学知识,概述鸦片战争后中国市场出现的变化,并分析其变化的原因。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料 魏源(1794—1857),湖南隆回人。少年时,魏源发愤读书,为一生的学术事业奠定了坚实的基础。魏源亲历了鸦片战争,在愤悱之中完成了《海国图志》。

《海国图志》内容大致可分为六个部分。第一部分《筹海篇》是全书的总纲,提出了“师夷长技以制夷”的主张。第二部分包括《海国沿革图》和世界各大洲分国地图。第三部分是全书的主体,介绍世界各国的地理位置、历史沿革、政治制度、军事活动、经济贸易、宗教信仰、民俗风化等情况。第四部分辑录时人关于沿海情形、筹海方法的论说、奏疏和林则徐编译的《澳门月报》《华事夷言》等西方情报。第五部分介绍西洋战舰、火炮、枪械等的制造和使用方法,附有设计样式图和分解立体图。第六部分介绍地球运动、经纬度、日心说等知识。

《海国图志》一问世,就成为当时经世派学者争相阅读、评议的书籍。江苏学者陆嵩有诗评价《海国图志》:“详述西洋风土情,更论海防与战兵。我朝若能早见此,何致夷寇犯边庭。”但此书并未受到官方认可,“公然背弃中国固有的学问之道,转而去辑录关于异邦蛮夷情况的图书,必然会被天下的读书人视为离经叛道”。

——摘编自刘勇《〈海国图志〉研究》等

(1)根据材料,概括《海国图志》内容的特点。

(2)根据材料,围绕魏源和《海国图志》,以“人·书·时代”为主题写一篇历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据材料可知,乾隆、嘉庆时,中国的统治者仍秉持着天朝上国的心态,限制中外贸易和往来,拒绝接受外来的新事物,这样封闭的做法和盲目自大的心态,使中国看不世界的变化,逐渐落后于世界上的先进文明,可见当时盛世之下蕴藏危机,A项正确;材料的主旨不是说当时专制统治日益僵化,排除B项;“政府严管对外贸易”只是材料揭示的表象,不是本质,排除C项;当时西方工业经济高度发展,材料没有涉及这点,排除D项。故选A项。

2.答案:C

解析:根据材料阐述的是鸦片战争爆发原因,将鸦片战争的爆发归咎于文化的差异,这种对鸦片战争原因分析是错误的,根本原因是英国完成工业革命,资本主义发展急需拓展海外市场,倾销商品,掠夺原料,于是发动对中国的侵略,C项正确;民族资本主义发展和材料无关,排除A项;中外文化制度差异不是战争爆发的根本原因,排除B项;英法联军侵略与材料时间不符,排除D项。故选C项。

3.答案:A

解析:材料描述的时间为1839年6月3日,对应的事件是钦差大臣林则徐在广东虎门组织的“虎门销烟”。这是中国近代史上反抗外国侵略的重要事件,表现了清政府坚决禁烟的态度,与材料中提到的销毁鸦片的场景高度契合,A项正确;三元里抗英的时间是1841年,与材料时间信息不符,排除B项;金田起义的时间是1851年,与材料时间信息不符,排除C项;廊坊大捷的时间是1900年,是义和团运动时期的战役,与材料时间信息不符,排除D项。故选A项。

4.答案:D

5.答案:A

解析:鸦片战争即英国等西方国家迫切希望打开中国大门、倾销商品的必然结果,也与中国地方官员和商人配合英商走私鸦片有关,该学者的分析反映出鸦片战争是内外因素共同作用的结果,A项正确;材料并未强调中国闭关锁国与鸦片战争爆发的关系,排除B项;材料并未说明鸦片贸易是为了捍卫自由贸易原则,排除C项;材料并未体现清政府外交意识落后,排除D项。故选A项。

6.答案:A

解析:据题意可知,在鸦片战争中中国军民都与英国侵略者进行顽强的斗争,说明当时中国军民勇于抗争,A项正确;材料主要体现了中国军民的抗争,而非民族矛盾难以调和,排除B项;材料内容没有涉及战争的结果和中国方面的策略问题,排除CD项。故选A项。

7.答案:C

解析:据材料“兼管五口通商事务。……总理衙门也应运而生”可知,从兼职管理对外事务到设立专门机构管理对外事务,说明清朝被迫接受对外条约中制定的外交规则,对外交往逐渐近代化,故选C项;“内政外交听命于列强”意味着中国完全沦为殖民地,与近代中国史实不符,排除A项;《辛丑条约》签订后,中国完全沦为半殖民地半封建社会,传统的“天朝上国”的观念崩溃,排除B项;洋务运动是指近代洋务派以“自强”“求富”为口号掀起的一场维护清政府统治的救亡图存运动,与材料内容无关,排除D项。

8.答案:A

解析:结合所学知识可知,1842年8月签订中英《南京条约》——中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约,规定英商进出口货物应交纳的税款,必须经过双方协议,损害了中国的关税自主权。因此题干“1843年,清政府开始实施新的进口税率……较之前的税率下降幅度为五成至八成”现象出现的主要原因是不平等条约的签订和执行,A项正确;中国丧失关税主权,是半殖民化的反映,不是贸易自由化,排除B项;低关税不利于保护民族产业,排除C项;低关税减少了关税收入,排除D项。故选A项。

9.答案:B

解析:本题考查近代中国经济的特征。根据材料并结合所学知识可知,鸦片战争后,西方列强与清政府签订一系列不平等条约,上海、南京、广州、汉口等成为通商口岸,逐渐发展起资本主义工商业,城市化进程较快,这反映出中国近代城市化具有半殖民地特征,故B项正确。材料未涉及小农经济解体对中国近代城市化的影响,排除A项;西方近代城市化是靠自身力量发展起来的,中国近代城市化是在外力作用下发展起来的,中西方城市化发展路径并不相同,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

10.答案:A

解析:据材料“若随之发生的无政府状态,我们的贸易和茶叶都将化为乌有”和所学知识可知,英国发动第二次鸦片战争的主要目的是进一步打开中国市场,把中国变成原料产地和商品市场,故选A项;英国通过战争手段而非经济利益强迫清廷屈服,排除B项;允许公使进京是第二次鸦片战争的结果,非目的,排除C项;材料与太平天国运动无关,排除D项。

11.答案:D

解析:据材料“中英《北京条约》的签订打破了清政府不与外国在京谈判和订约的惯例”“对布告条约谕令,部分地方官员持消极抵触心态”并结合所学可得出,清朝政府在近代对外关系中经受着来自西方列强的冲击,但是在西方文明的影响下,晚清的外交观念又逐渐向近代外交转变,D项正确;材料涉及的是对外关系,并非中央和地方的关系,排除A项;题干信息未体现统治集团试图挽救国家颓势,排除B项;材料没有提到英国在华势力范围扩大,且《北京条约》也不只涉及英国,排除C项。

12.答案:C

解析:根据材料可知,1900年,清政府自行开辟湖北武昌为通商口岸,取消外国人在界内的一系列特权,这表明清政府国家主权意识增强,C项正确。材料反映的是清政府在对外关系上的政策调整,而非传统宗藩关系,排除A项;鸦片战争后,清政府就已逐渐放弃闭关自守,排除B项;材料强调的是对外关系,而非中央与地方的关系,排除D项。

13.答案:D

解析:据材料“鸦片战争后,魏源将西方的强大归于兵工……徐继畬……提出师法泰西文明以自强……”可知,鸦片战争后,民族危机日益加深,以林则徐、魏源、徐继畬等为代表的地主阶级开明派,积极主张向西方学习先进技术,说明民族危机引发士人思想嬗变,故选D项。

14.答案:(1)特点:以农副产品和手工业品为主;粮食占据主导地位;商品流通以自给自足经济为基础,市场交换规模有限;区域市场为主,形成商业活跃的市镇,并充当区域贸易网络的核心;白银货币化;长途和大额贸易有所发展,商帮活跃;与白银输入中国的国际贸易网络相关联;市场发展存在地区差异性等。

(2)变化:洋货大量涌入;近代工业产品比重上升;民族工业产品在商品流通中的比重显著提升;传统农副产品比重下降,工业制成品(包括洋货和国货)成为市场重要组成部分;随着通商口岸的开辟,市场被迫开放;传统商帮衰落。

原因:列强经济侵略;近代工业发展;社会思潮推动;交通与商业发展。

解析:(1)特点:据材料一“全部为农副产品和手工业品,其中,占首位的是粮食”可知,以农副产品和手工业品为主,粮食占据主导地位;结合所学从自给自足经济为基础、市场交换规模有限、区域市场为主、商业活跃的市镇、白银货币化、长途和大额贸易有所发展、与白银输入中国的国际贸易网络相关联、市场发展存在地区差异性等的角度分析。

(2)第一小问是变化:据材料二“由于大批外国洋货输入和中国近代工业产品的增加,洋货成为市场上的重要商品”可知,洋货大量涌入,近代工业产品比重上升;据材料二“国货产品在商品流通中的比重越来越大,许多商店都设有专门的国货营业部”可知,民族工业产品在商品流通中的比重显著提升;据材料二“近代工业产品在各级市场中,随处可见,引起市场商品的重大变化”可知,传统农副产品比重下降,工业制成品(包括洋货和国货)成为市场重要组成部分;结合所学从通商口岸的开辟、传统商帮衰落的角度分析。第二小问是原因:据材料二“鸦片战争之后,特别是进入六七十年代以后,由于大批外国洋货输入和中国近代工业产品的增加,洋货成为市场上的重要商品”及结合所学可知,列强经济侵略;据材料二“近代工业产品在各级市场中”可知,近代工业发展;据材料二“20世纪20-30年代,国货产品在商品流通中的比重越来越大”及结合所学可知,社会思潮推动;结合所学从交通与商业发展的角度分析。

15.答案:(1)特点:内容丰富;适应时局而作;观点新颖。

特点:内容广泛,体系完备;以师夷长技以制夷为主旨;广征博引;图文并茂;侧重介绍西方科学历史地理知识等。

(2)标题:魏源·《海国图志》·时代浪潮

19世纪中期的中国,逐步闭关锁国。然而,鸦片战争使中国陷入了内忧外患的困境。面临内忧外患,魏源成为早期睁眼看世界的人。魏源亲眼目睹了列强的船坚炮利和中国的腐朽衰败,他忧心忡忡,立志寻求救国之策。于是,他受林则徐嘱托,编著了《海国图志》。这部著作堪称一部世界地理历史知识的百科全书,内容极为丰富。它详细地介绍了世界各国的地理风貌、历史发展、政治制度、经济状况以及军事力量等多方面的情况,让长期处于封闭状态的中国人第一次如此全面地了解到外面的世界。《海国图志》的核心观点“师夷长技以制夷”更是新颖独特。它大胆地突破了传统的天朝上国观念,不再盲目自大,而是清醒地认识到西方在技术上的先进之处,并主张积极学习西方的先进技术,特别是军事技术,以此来抵御列强的侵略。这一观点的提出,犹如在当时沉闷的思想界投下了一颗重磅炸弹,激发了人们对国家命运的深刻思考。魏源与《海国图志》都是时代的产物。魏源身处那个动荡不安、列强环伺的时代,他的所见所闻、所思所想促使他创作了这部具有划时代意义的著作。而《海国图志》又反过来试图影响时代,它试图唤醒沉睡中的国人,引导人们关注世界,寻求变革之路。虽然在当时,这部著作的影响力还比较有限,但它却为后来的洋务运动等一系列近代化变革运动奠定了重要的思想基础,启发了更多的中国人睁眼看世界,思考救国图强之法。

总之,魏源和他的《海国图志》与那个特定的时代紧密相连、相互影响。他们共同见证了中国在近代化进程中的艰难起步,成为了中国近代历史上一个不可忽视的重要节点。

解析:(1)据材料“《海国图志》内容大致可分为六个部分”,可得出全书详细叙述了世界各地和各国历史政治、风土人情等,内容丰富;据材料“ 第一部分《筹海篇》是全书的总纲,提出了‘师夷长技以制夷’的主张”得,可出观点新颖;据材料“第五部分介绍西洋战舰、火炮、枪械等的制造和使用方法,附有设计样式图和分解立体图。第六部分介绍地球运动、经纬度、日心说等知识”,可得出内容适应了中国开始沦为半殖民地半封建社会的时局而作。

(2)首先,按照题目要求:围绕魏源和《海国图志》,以“人·书·时代”为主题写内容一篇历史短文,结合材料对魏源和《海国图志》内容的介绍以及时人的评价,可得出标题:魏源·《海国图志》·时代浪潮;其次,阐述时代背景及魏源本人:19世纪中期,中国处于封建社会晚期,闭关锁国使中国对世界发展了解甚少。鸦片战争的爆发,让中国遭受列强侵略,国家陷入内忧外患的困境,传统的社会秩序和思想观念受到巨大冲击。魏源是晚清时期进步的思想家、政治家。他具有强烈的爱国情怀和敏锐的时代洞察力,亲眼目睹了列强的侵略和中国的衰败,立志寻求救国之策;再次,分析《海国图志》:《海国图志》是魏源受林则徐嘱托而编著的一部世界地理历史知识的综合性图书。该书内容丰富,详细介绍了世界各国的地理、历史、政治、经济、军事等情况开阔了中国人的视野。其核心思想是“师夷长技以制夷”,这一观点新颖,突破了传统的天朝上国观念,主张学习西方的先进技术,尤其是军事技术,来抵御列强的侵略,反映了当时先进的中国人开始睁眼看世界,寻求变革的思想倾向。接着,论述三者关系:魏源身处那个特殊的时代,基于对国家命运的担忧和对世界形势的初步认识,创作了《海国图志》。《海国图志》是时代的产物,它体现了魏源的思想和抱负,同时也试图引导时代的变革,对后世产生了深远影响。它启发了更多的中国人关注世界,思考救国之路,推动了中国近代化思想的启蒙。在当时的时代背景下,魏源和他的《海国图志》犹如一盏明灯,为迷茫中的中国指明了一个探索的方向,尽管在当时其影响力有限,但却为后来的洋务运动等变革运动奠定了一定的思想基础。最后进行总结,进行理论升华,魏源和他的《海国图志》与所处时代紧密相连,他们共同构成了中国近代历史进程中一个重要的节点,见证了中国从传统向近代转型的艰难起步。

知识衔接:

一、19世纪中期的世界与中国

世界 中国

社会形态 资本主义社会 封建社会

政治 资本主义民主政治 顽固的君主专制统治

经济 工业革命后,资本主义生产方式在英、法、美等国逐渐占主导地位,对市场和原料的需求越来越强烈 自给自足的小农经济是主要生产方式

军事 热兵器,战斗力强 八旗和绿营作战能力低下,以冷兵器为主要武器

外交 主要殖民主义国家争夺殖民地的斗争日趋激烈,英国掌握资本主义世界霸权 闭关自守,对世界形势的变化浑然不觉

社会矛盾 — 阶级矛盾激化,各地农民起义此起彼伏

二、两次鸦片战争

1.鸦片战争

(1)导火线——虎门销烟

①原因:外国鸦片商人对华鸦片走私,导致白银大量外流,加剧了政治腐败,削弱了军队战斗力,加重了劳动人民负担。

②概况:道光皇帝特命湖广总督林则徐到广州禁烟,林则徐将英美商人呈缴的走私鸦片在虎门海滩公开销毁。

③影响:向世界表明了清政府禁烟的决心;英国政府借此宣布对华发动战争。

(2)经过:1840年6月,英国远征军开进广州海口,发动侵略战争,清政府虽然组织了抵抗,但仍以失败告终。

(3)结果:清政府被迫签订中英《南京条约》等大量不平等条约。

条约 时间 签约国家 内容

《南京条约》 1842年8月 中英 割让香港岛、赔款2 100万银元、接受协定关税以及开放五口通商等

《虎门条约》 1843年 中英 协定关税、领事裁判权、片面最惠国待遇以及通商口岸传教权

《望厦条约》 1844年 中美

《黄埔条约》 1844年 中法

2.第二次鸦片战争

(1)原因

①根本原因:为进一步打开中国市场。

②直接原因:英国等侵略者向清政府提出修约要求,遭到拒绝。

③重要原因:未能达到鸦片贸易合法化的目的。

④借口:“亚罗号”事件。

(2)经过

①1856年,英、法两国发动了第二次鸦片战争,美、俄两国以调停人面目出现。

②1859年,英法联军进攻大沽炮台。

③1860年8月,英法联军占领天津。

④1860年10月,英法联军抢劫、焚毁圆明园后,进入北京城。

(3)结果:清政府被迫签订一系列不平等条约。

条约 时间 影响

中英、中法、中俄、中美《天津条约》 1858年 英、法获得割地、赔款、开放通商口岸以及内河航行权等权益 鸦片以“洋药”名义纳税进口,实现鸦片贸易合法化

中英、中法《北京条约》 1860年

中俄《瑷珲条约》 1858年 俄国抢占黑龙江以北、乌苏里江以东100余万平方千米的中国土地,还把俄方提出的边界走向强加给中国,为此后大规模侵占中国领土制造根据

中俄《北京条约》 1860年

3.影响:中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯,中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。

三、开眼看世界

1.背景:《南京条约》签订后,清朝统治阶级高层仍然封闭、愚昧与腐朽。

2.表现

(1)林则徐:在广州开办译馆,罗致译员,收集有关西洋各国的消息情报和国际知识,包括国际法知识,汇译成《四洲志》等书稿,供对外交涉时参考。

(2)魏源:编成了《海国图志》,被誉为了解外国知识的“百科全书”,提出了“师夷之长技以制夷”的思想。

(3)徐继畬:撰成《瀛寰志略》一书,系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情,是中国近代第一部世界地理著作。

3.影响:初步提出了向西方学习以求自强的主张。

习题衔接:

1.乾隆、嘉庆时,英国先后派使团来华,希望扩大贸易、增开通商口岸。乾隆在写给英国国王的敕谕中说“天朝物产丰盈”“原不借外夷货物以通有无”,只因所产茶叶等是西方各国必需之物,“是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日用有资”。这反映出当时( )

A.盛世之下蕴藏危机 B.专制统治日益僵化

C.政府严管对外贸易 D.工业经济高度发展

2.“清朝将欧洲使节视为朝贡使节,欧洲政府寻求平等待遇的诉求也被一再驳回。而欧洲人则认为平等贸易是一项自然权利。最终,文化的冲突爆发了战争,中国人为此付出了代价。”这一表述掩盖了( )

A.民族资本主义的艰难发展 B.中外制度文化的差异

C.鸦片战争爆发的根本原因 D.英法联军的侵略罪行

3.1839年6月3日午后,广东某处码头礼炮轰鸣,赤脚工人走上木板,向池中撒盐巴,切割鸦片抛入,再以石灰浸化。黑烟腾腾,人声鼎沸,愤怒与欢呼交织,共同奏响了反抗外国侵略的雄壮乐章。该场景反映的历史事件是( )

A.虎门销烟 B.三元里抗英 C.金田起义 D.廊坊大捷

4.在广东禁烟期间,林则徐曾雇用4位翻译,终日翻译英文书报并将其采编成册。但他对了解外部事务的种种举措都不声张也不记述,没有留下任何对外部世界看法的文字。由此可见,他( )

A.已初步萌发维护国家主权的意识 B.尚未探索出开眼看世界的路径

C.注重在实践中验证中体西用理念 D.依然囿于天朝上国的传统观念

5.有学者在论述鸦片战争时说:“其实英国在要求外交平等及商业机会等方面代表了西方各国的愿望,如果不是英国,那么别的国家也会这么做的”“但如果没有行商、总督、粤海关监督、巡抚、知县等的参与,英商也不敢铤而走险……鸦片进入中国造成的伤害,最终导致了战争。”据此,该学者认为( )

A.鸦片战争是内外因素共同作用的结果

B.中国闭关锁国是战争爆发根源

C.鸦片贸易捍卫了英国自由贸易的原则

D.清政府近代外交意识十分淡薄

6.鸦片战争爆发后,关天培明知寡不敌众毅然选择与虎门共存亡;广州三元里群众发誓“杀尽尔等猪狗”;葛云飞、王锡朋、郑国鸿为保定海身先士卒先后殉国;镇江之战中,清军以弱对强宁死不屈。这些事件表明( )

A.中国军民勇于抗争 B.民族矛盾难以调和

C.战争胜负已见分晓 D.敌强我弱策略失当

7.《南京条约》签订后,五个口岸开埠通商。清廷加封两广总督钦差大臣头衔,兼管五口通商事务。在《天津条约》签订之后,钦差大臣常驻地转移至上海。1861年,西方国家相继在北京设立公使馆,总理衙门也应运而生。这说明晚清( )

A.内政外交听命于列强 B.君臣不再以天朝上国自居

C.对外交往逐渐近代化 D.洋务运动的内容不断拓展

8.1843年,清政府开始实施新的进口税率,绝大多数纺织产品(含半成品和原料)的税率下降到5.56%~6.95%的水平,较之前的税率下降幅度为五成至八成。这一调整( )

A.源于对不平等条约的执行 B.顺应了贸易自由化的潮流

C.有利于提高民族产业竞争力 D.增加了清政府的关税收入

9.鸦片战争后,越来越多的沿海城市和条约口岸成为中国金融、工商业和人口集中之地,如上海、南京、广州、汉口、天津都发展成为相当规模和拥有一定财富的中心城市。据此可知,中国近代城市化( )

A.根源于小农经济解体 B.具有半殖民地特征

C.与西方发展路径相同 D.起步晚但发展迅速

10.第二次鸦片战争时期,英国官员赫伯特说:“推翻清朝并非我们的兴趣,当我们向北京进军时,我们真为我们的行为担心,若随之发生的无政府状态,我们的贸易和茶叶都将化为乌有。”这表明英国发动这场战争意在( )

A.维持并扩大对华殖民贸易 B.以经济利益诱惑清廷屈服

C.强迫清政府允许公使进京 D.借助太平天国向清廷施压

11.中英《北京条约》的签订打破了清政府不与外国在京谈判和订约的惯例,且条约规定:“(清朝皇帝)允于即日降谕京外各省督抚大吏,将此原约及续约各条发钞给阅,并令刊刻悬布通衢,咸使知悉。”而对布告条约谕令,部分地方官员持消极抵触心态。由此可知,当时( )

A.地方对中央离心力增强 B.统治集团试图挽救国家颓势

C.英国在华势力范围扩大 D.清廷对外关系在阵痛中转变

12.根据中英《天津条约》,汉口于1861年3月正式对外开放。1900年,清政府决定自开湖北武昌为通商口岸,取消界内土地永租权,取消外国人对界内的行政管理权,外国人只有纳税义务而无权征税。材料体现了清政府( )

A.传统宗藩关系的解体 B.闭关自守的放弃

C.国家主权意识的增强 D.中央权力的下移

13.鸦片战争后,魏源将西方的强大归于兵工,主张师夷兵工以筹海,可谓睁眼看世界之“近谋”;徐继畬则更深入探究西方兵工赖以产生的制度基础,提出师法泰西文明以自强,可谓睁眼看世界之“远略”。这说明( )

A.根深蒂固的华夷观念得以转变 B.外来侵略促进民主意识增强

C.中体西用的价值理念付诸实践 D.民族危机引发士人思想嬗变

14.【近代中国市场发展】

材料一 据吴承明先生的测算估计,鸦片战争以前,中国市场上的主要商品的流通总额为34962.6万两银子,全部为农副产品和手工业品,其中,占首位的是粮食,占39.71%,其次是土布,占27.04%,列第三位的是食盐,占15.31%,其余依次为茶、丝及其织品和棉花,合计占17.84%。

材料二 鸦片战争之后,特别是进入六七十年代以后,由于大批外国洋货输入和中国近代工业产品的增加,洋货成为市场上的重要商品。起初的洋货,除鸦片以外,主要是洋纱、洋布和洋杂货,其后,机械产品也不断增加。进入20世纪之后,近代工业产品在各级市场中,随处可见,引起市场商品的重大变化。20世纪20-30年代,国货产品在商品流通中的比重越来越大,许多商店都设有专门的国货营业部。1931年前,上海环球百货公司永安公司与国货工厂有产销关系的不过10余家,其中国货商品营业额仅为全部营业额的25%。到1932年后,有产销关系的国货工厂增加到70余家。1934年永安公司总进货额772万元,其中,国货进货价值为466.6万元,占进货总值的60.5%。1936年,进货总值为712.4万余元,其中,国货进货价值为464.1万元,占进货总值的65.1%。

——上述材料均摘编自郑学檬主编《简明中国经济通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争以前中国市场的主要特点。

(2)据材料二并结合所学知识,概述鸦片战争后中国市场出现的变化,并分析其变化的原因。

15.阅读材料,完成下列要求。

材料 魏源(1794—1857),湖南隆回人。少年时,魏源发愤读书,为一生的学术事业奠定了坚实的基础。魏源亲历了鸦片战争,在愤悱之中完成了《海国图志》。

《海国图志》内容大致可分为六个部分。第一部分《筹海篇》是全书的总纲,提出了“师夷长技以制夷”的主张。第二部分包括《海国沿革图》和世界各大洲分国地图。第三部分是全书的主体,介绍世界各国的地理位置、历史沿革、政治制度、军事活动、经济贸易、宗教信仰、民俗风化等情况。第四部分辑录时人关于沿海情形、筹海方法的论说、奏疏和林则徐编译的《澳门月报》《华事夷言》等西方情报。第五部分介绍西洋战舰、火炮、枪械等的制造和使用方法,附有设计样式图和分解立体图。第六部分介绍地球运动、经纬度、日心说等知识。

《海国图志》一问世,就成为当时经世派学者争相阅读、评议的书籍。江苏学者陆嵩有诗评价《海国图志》:“详述西洋风土情,更论海防与战兵。我朝若能早见此,何致夷寇犯边庭。”但此书并未受到官方认可,“公然背弃中国固有的学问之道,转而去辑录关于异邦蛮夷情况的图书,必然会被天下的读书人视为离经叛道”。

——摘编自刘勇《〈海国图志〉研究》等

(1)根据材料,概括《海国图志》内容的特点。

(2)根据材料,围绕魏源和《海国图志》,以“人·书·时代”为主题写一篇历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据材料可知,乾隆、嘉庆时,中国的统治者仍秉持着天朝上国的心态,限制中外贸易和往来,拒绝接受外来的新事物,这样封闭的做法和盲目自大的心态,使中国看不世界的变化,逐渐落后于世界上的先进文明,可见当时盛世之下蕴藏危机,A项正确;材料的主旨不是说当时专制统治日益僵化,排除B项;“政府严管对外贸易”只是材料揭示的表象,不是本质,排除C项;当时西方工业经济高度发展,材料没有涉及这点,排除D项。故选A项。

2.答案:C

解析:根据材料阐述的是鸦片战争爆发原因,将鸦片战争的爆发归咎于文化的差异,这种对鸦片战争原因分析是错误的,根本原因是英国完成工业革命,资本主义发展急需拓展海外市场,倾销商品,掠夺原料,于是发动对中国的侵略,C项正确;民族资本主义发展和材料无关,排除A项;中外文化制度差异不是战争爆发的根本原因,排除B项;英法联军侵略与材料时间不符,排除D项。故选C项。

3.答案:A

解析:材料描述的时间为1839年6月3日,对应的事件是钦差大臣林则徐在广东虎门组织的“虎门销烟”。这是中国近代史上反抗外国侵略的重要事件,表现了清政府坚决禁烟的态度,与材料中提到的销毁鸦片的场景高度契合,A项正确;三元里抗英的时间是1841年,与材料时间信息不符,排除B项;金田起义的时间是1851年,与材料时间信息不符,排除C项;廊坊大捷的时间是1900年,是义和团运动时期的战役,与材料时间信息不符,排除D项。故选A项。

4.答案:D

5.答案:A

解析:鸦片战争即英国等西方国家迫切希望打开中国大门、倾销商品的必然结果,也与中国地方官员和商人配合英商走私鸦片有关,该学者的分析反映出鸦片战争是内外因素共同作用的结果,A项正确;材料并未强调中国闭关锁国与鸦片战争爆发的关系,排除B项;材料并未说明鸦片贸易是为了捍卫自由贸易原则,排除C项;材料并未体现清政府外交意识落后,排除D项。故选A项。

6.答案:A

解析:据题意可知,在鸦片战争中中国军民都与英国侵略者进行顽强的斗争,说明当时中国军民勇于抗争,A项正确;材料主要体现了中国军民的抗争,而非民族矛盾难以调和,排除B项;材料内容没有涉及战争的结果和中国方面的策略问题,排除CD项。故选A项。

7.答案:C

解析:据材料“兼管五口通商事务。……总理衙门也应运而生”可知,从兼职管理对外事务到设立专门机构管理对外事务,说明清朝被迫接受对外条约中制定的外交规则,对外交往逐渐近代化,故选C项;“内政外交听命于列强”意味着中国完全沦为殖民地,与近代中国史实不符,排除A项;《辛丑条约》签订后,中国完全沦为半殖民地半封建社会,传统的“天朝上国”的观念崩溃,排除B项;洋务运动是指近代洋务派以“自强”“求富”为口号掀起的一场维护清政府统治的救亡图存运动,与材料内容无关,排除D项。

8.答案:A

解析:结合所学知识可知,1842年8月签订中英《南京条约》——中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约,规定英商进出口货物应交纳的税款,必须经过双方协议,损害了中国的关税自主权。因此题干“1843年,清政府开始实施新的进口税率……较之前的税率下降幅度为五成至八成”现象出现的主要原因是不平等条约的签订和执行,A项正确;中国丧失关税主权,是半殖民化的反映,不是贸易自由化,排除B项;低关税不利于保护民族产业,排除C项;低关税减少了关税收入,排除D项。故选A项。

9.答案:B

解析:本题考查近代中国经济的特征。根据材料并结合所学知识可知,鸦片战争后,西方列强与清政府签订一系列不平等条约,上海、南京、广州、汉口等成为通商口岸,逐渐发展起资本主义工商业,城市化进程较快,这反映出中国近代城市化具有半殖民地特征,故B项正确。材料未涉及小农经济解体对中国近代城市化的影响,排除A项;西方近代城市化是靠自身力量发展起来的,中国近代城市化是在外力作用下发展起来的,中西方城市化发展路径并不相同,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

10.答案:A

解析:据材料“若随之发生的无政府状态,我们的贸易和茶叶都将化为乌有”和所学知识可知,英国发动第二次鸦片战争的主要目的是进一步打开中国市场,把中国变成原料产地和商品市场,故选A项;英国通过战争手段而非经济利益强迫清廷屈服,排除B项;允许公使进京是第二次鸦片战争的结果,非目的,排除C项;材料与太平天国运动无关,排除D项。

11.答案:D

解析:据材料“中英《北京条约》的签订打破了清政府不与外国在京谈判和订约的惯例”“对布告条约谕令,部分地方官员持消极抵触心态”并结合所学可得出,清朝政府在近代对外关系中经受着来自西方列强的冲击,但是在西方文明的影响下,晚清的外交观念又逐渐向近代外交转变,D项正确;材料涉及的是对外关系,并非中央和地方的关系,排除A项;题干信息未体现统治集团试图挽救国家颓势,排除B项;材料没有提到英国在华势力范围扩大,且《北京条约》也不只涉及英国,排除C项。

12.答案:C

解析:根据材料可知,1900年,清政府自行开辟湖北武昌为通商口岸,取消外国人在界内的一系列特权,这表明清政府国家主权意识增强,C项正确。材料反映的是清政府在对外关系上的政策调整,而非传统宗藩关系,排除A项;鸦片战争后,清政府就已逐渐放弃闭关自守,排除B项;材料强调的是对外关系,而非中央与地方的关系,排除D项。

13.答案:D

解析:据材料“鸦片战争后,魏源将西方的强大归于兵工……徐继畬……提出师法泰西文明以自强……”可知,鸦片战争后,民族危机日益加深,以林则徐、魏源、徐继畬等为代表的地主阶级开明派,积极主张向西方学习先进技术,说明民族危机引发士人思想嬗变,故选D项。

14.答案:(1)特点:以农副产品和手工业品为主;粮食占据主导地位;商品流通以自给自足经济为基础,市场交换规模有限;区域市场为主,形成商业活跃的市镇,并充当区域贸易网络的核心;白银货币化;长途和大额贸易有所发展,商帮活跃;与白银输入中国的国际贸易网络相关联;市场发展存在地区差异性等。

(2)变化:洋货大量涌入;近代工业产品比重上升;民族工业产品在商品流通中的比重显著提升;传统农副产品比重下降,工业制成品(包括洋货和国货)成为市场重要组成部分;随着通商口岸的开辟,市场被迫开放;传统商帮衰落。

原因:列强经济侵略;近代工业发展;社会思潮推动;交通与商业发展。

解析:(1)特点:据材料一“全部为农副产品和手工业品,其中,占首位的是粮食”可知,以农副产品和手工业品为主,粮食占据主导地位;结合所学从自给自足经济为基础、市场交换规模有限、区域市场为主、商业活跃的市镇、白银货币化、长途和大额贸易有所发展、与白银输入中国的国际贸易网络相关联、市场发展存在地区差异性等的角度分析。

(2)第一小问是变化:据材料二“由于大批外国洋货输入和中国近代工业产品的增加,洋货成为市场上的重要商品”可知,洋货大量涌入,近代工业产品比重上升;据材料二“国货产品在商品流通中的比重越来越大,许多商店都设有专门的国货营业部”可知,民族工业产品在商品流通中的比重显著提升;据材料二“近代工业产品在各级市场中,随处可见,引起市场商品的重大变化”可知,传统农副产品比重下降,工业制成品(包括洋货和国货)成为市场重要组成部分;结合所学从通商口岸的开辟、传统商帮衰落的角度分析。第二小问是原因:据材料二“鸦片战争之后,特别是进入六七十年代以后,由于大批外国洋货输入和中国近代工业产品的增加,洋货成为市场上的重要商品”及结合所学可知,列强经济侵略;据材料二“近代工业产品在各级市场中”可知,近代工业发展;据材料二“20世纪20-30年代,国货产品在商品流通中的比重越来越大”及结合所学可知,社会思潮推动;结合所学从交通与商业发展的角度分析。

15.答案:(1)特点:内容丰富;适应时局而作;观点新颖。

特点:内容广泛,体系完备;以师夷长技以制夷为主旨;广征博引;图文并茂;侧重介绍西方科学历史地理知识等。

(2)标题:魏源·《海国图志》·时代浪潮

19世纪中期的中国,逐步闭关锁国。然而,鸦片战争使中国陷入了内忧外患的困境。面临内忧外患,魏源成为早期睁眼看世界的人。魏源亲眼目睹了列强的船坚炮利和中国的腐朽衰败,他忧心忡忡,立志寻求救国之策。于是,他受林则徐嘱托,编著了《海国图志》。这部著作堪称一部世界地理历史知识的百科全书,内容极为丰富。它详细地介绍了世界各国的地理风貌、历史发展、政治制度、经济状况以及军事力量等多方面的情况,让长期处于封闭状态的中国人第一次如此全面地了解到外面的世界。《海国图志》的核心观点“师夷长技以制夷”更是新颖独特。它大胆地突破了传统的天朝上国观念,不再盲目自大,而是清醒地认识到西方在技术上的先进之处,并主张积极学习西方的先进技术,特别是军事技术,以此来抵御列强的侵略。这一观点的提出,犹如在当时沉闷的思想界投下了一颗重磅炸弹,激发了人们对国家命运的深刻思考。魏源与《海国图志》都是时代的产物。魏源身处那个动荡不安、列强环伺的时代,他的所见所闻、所思所想促使他创作了这部具有划时代意义的著作。而《海国图志》又反过来试图影响时代,它试图唤醒沉睡中的国人,引导人们关注世界,寻求变革之路。虽然在当时,这部著作的影响力还比较有限,但它却为后来的洋务运动等一系列近代化变革运动奠定了重要的思想基础,启发了更多的中国人睁眼看世界,思考救国图强之法。

总之,魏源和他的《海国图志》与那个特定的时代紧密相连、相互影响。他们共同见证了中国在近代化进程中的艰难起步,成为了中国近代历史上一个不可忽视的重要节点。

解析:(1)据材料“《海国图志》内容大致可分为六个部分”,可得出全书详细叙述了世界各地和各国历史政治、风土人情等,内容丰富;据材料“ 第一部分《筹海篇》是全书的总纲,提出了‘师夷长技以制夷’的主张”得,可出观点新颖;据材料“第五部分介绍西洋战舰、火炮、枪械等的制造和使用方法,附有设计样式图和分解立体图。第六部分介绍地球运动、经纬度、日心说等知识”,可得出内容适应了中国开始沦为半殖民地半封建社会的时局而作。

(2)首先,按照题目要求:围绕魏源和《海国图志》,以“人·书·时代”为主题写内容一篇历史短文,结合材料对魏源和《海国图志》内容的介绍以及时人的评价,可得出标题:魏源·《海国图志》·时代浪潮;其次,阐述时代背景及魏源本人:19世纪中期,中国处于封建社会晚期,闭关锁国使中国对世界发展了解甚少。鸦片战争的爆发,让中国遭受列强侵略,国家陷入内忧外患的困境,传统的社会秩序和思想观念受到巨大冲击。魏源是晚清时期进步的思想家、政治家。他具有强烈的爱国情怀和敏锐的时代洞察力,亲眼目睹了列强的侵略和中国的衰败,立志寻求救国之策;再次,分析《海国图志》:《海国图志》是魏源受林则徐嘱托而编著的一部世界地理历史知识的综合性图书。该书内容丰富,详细介绍了世界各国的地理、历史、政治、经济、军事等情况开阔了中国人的视野。其核心思想是“师夷长技以制夷”,这一观点新颖,突破了传统的天朝上国观念,主张学习西方的先进技术,尤其是军事技术,来抵御列强的侵略,反映了当时先进的中国人开始睁眼看世界,寻求变革的思想倾向。接着,论述三者关系:魏源身处那个特殊的时代,基于对国家命运的担忧和对世界形势的初步认识,创作了《海国图志》。《海国图志》是时代的产物,它体现了魏源的思想和抱负,同时也试图引导时代的变革,对后世产生了深远影响。它启发了更多的中国人关注世界,思考救国之路,推动了中国近代化思想的启蒙。在当时的时代背景下,魏源和他的《海国图志》犹如一盏明灯,为迷茫中的中国指明了一个探索的方向,尽管在当时其影响力有限,但却为后来的洋务运动等变革运动奠定了一定的思想基础。最后进行总结,进行理论升华,魏源和他的《海国图志》与所处时代紧密相连,他们共同构成了中国近代历史进程中一个重要的节点,见证了中国从传统向近代转型的艰难起步。

同课章节目录