1.3像科学家那样探究 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 1.3像科学家那样探究 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 95.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 23:17:22 | ||

图片预览

文档简介

1.3像科学家那样探究

一、选择题

1.2024年4月26日,叶光富、李聪、李广苏三名航天员搭乘“神舟十八号”载人飞船,成功对接空间站,与神舟十七号航天员完成交接,入驻“天宫”,下列对太空提出的问题,其中不属于科学问题的是( )

A.太空中为什么听不到声音? B.航天员在太空会想家吗?

C.带入太空的种子能否正常萌发? D.失重环境下使用超长吸管喝水是否更容易?

2.医生常通过测体温、化验血液、拍CT等方式辅助诊断疾病。医生的这些行为属于( )

A.提出科学问题 B.作出猜想或假设

C.设计研究方案 D.获取事实和证据

3.某同学在森林公园游玩时,发现一只小松鼠在竹林里出现。松鼠是吃松果的,应该在松树上,怎么会在这里出现呢?它是不是也吃竹笋呢?为了解答自己的疑问,他拔了几株新鲜竹笋放在路边,然后静静地躲在一旁观察,一段时间后还真发现松鼠抱着竹笋津津有味地啃了起来。就“一段时间后还真发现松鼠抱着竹笋津津有味地啃了起来”这一环节而言,属于科学探究中的( )

A.提出问题 B.建立猜测和假设

C.获得事实与证据 D.合作和与交流

4.某科学兴趣小组为探究蚂蚁找到食物后是如何回家的,进行了以下实验。他们选择两只正要回家的蚂蚁,用剪刀剪掉其中一只蚂蚁的触角,另一只蚂蚁不作任何处理,然后把它们放回原地,观察它们的运动情况。下列叙述中,错误的是( )

A.此实验的假设是蚂蚁是靠触角找到回家的路的

B.实验时应把剪掉触角的蚂蚁放在离蚁窝近的地方,另一只蚂蚁放在离蚁窝远的地方

C.若发现两只蚂蚁都回家了,则这个结果不符合本实验的假设

D.本实验存在的缺陷是蚂蚁数量太少,实验存在偶然性

5.市面上的防晒霜都宣传可以防晒,暑假期间,四位同学设计了实验方案。你认为最合理的实验方案是( )

A.小赵:一只手背上一半涂上防晒霜,一半不涂,一天后,比较两部分手背的灼伤程度。

B.小王:同一只手,第一天涂上防晒霜,第二天不涂,比较这两天被灼伤的程度。

C.小陈:在同学手背涂上防晒霜,自己不涂,一天后,比较自己手背和同学手背被灼伤程度。

D.小李:手心上涂上防晒霜,手背上不涂,一天后,比较手心与手背被灼伤的程度。

6.为了比较苹果汁中维生素C含量的多少,取2只小烧杯,分别加入蓝色淀粉—碘溶液(维生素C能使淀粉—碘溶液褪色),然后用胶头滴管分别滴入2种果汁,要得出正确结论,实验中操作正确的是( )

① 操作中要边滴边振荡

② 2 只小烧杯中只要控制蓝色淀粉—碘溶液的体积相等

③ 每支胶头滴管滴出的果汁的滴数必须相同

④ 2 只胶头滴管滴出的每1 滴果汁的体积必须相等

⑤ 榨取的苹果汁和橙子汁的体积必须相等

A.①②⑤ B.①④ C.①③ D.①②④

7.某组同学在探究光对鼠妇影响的实验时,拟定了以下实验计划,不正确的是( )

A.提出问题:光会影响鼠妇的分布吗?

B.作出假设:光会影响鼠妇的分布

C.设置变量:设置黑暗潮湿和明亮干燥两种生活环境

D.实验对象:50只大小相似的健康鼠妇

8.小科同学进行了如图所示的探究实验:在一个长方形的盘子上,布置了如图所示的三个环境区域,蚯蚓可在三个区域之间自由活动。现在盘子中间区域放入10条蚯蚓,并用黑纸板将三个区域上方全部覆盖住。下列有关叙述正确的是( )

A.该实验的研究目的是探究蚯蚓喜欢明亮环境还是黑暗环境

B.一边用潮湿的土壤一边用干燥的土壤是为了进行对照

C.1min后发现三个区域都有蚯蚓,说明研究变量对蚯蚓分布无影响

D.为了节约实验资源,可选用2条蚯蚓进行实验

9.为了比较蔬菜瓜果中维生素C含量,小科同学根据维生素C可使紫色高锰酸钾溶液褪色的原理,设计了如下实验:在4支同样的试管中,分别加入2mL相同浓度的紫色高锰酸钾溶液,然后用滴管分别向其中滴加黄瓜、青椒、芹菜、橙子的汁液,边滴边振荡,直到紫色高锰酸钾溶液褪色为止,并记录所滴加的汁液滴数。实验结果如下表:你认为相同体积的果蔬汁中,维生素C含量最高的是( )

黄瓜汁 青椒汁 芹菜汁 橙汁

高锰酸钾溶液/2mL 14滴 8滴 15滴 5滴

A.黄瓜汁 B.青椒汁 C.芹菜汁 D.橙汁

10.某同学探究“不同营养液对草履虫培养效果的影响”,实验设计如下表。下列对该实验的改进建议不合理的是( )

组别 营养液种类 营养液体积/毫升 营养液温度/℃ 草履虫数量/只

甲组 稻草浸出液 500 25 3

乙组 牛奶营养菠 500 10 3

A.两组培养温度都改为25℃ B.可设置清水作培养液的对照组

C.草履虫的数量应改为30只 D.统一用稻草浸出液

二、填空题

11.在科学探究时,我们应当善于 问题;依据已有的 ,通过思考,建立 ;再根据探究的目的和条件制订探究的 ,通过观察、实验等多种途径获取 ;然后对假设进行检验;最后与大家一起 ,对探究的过程和结论进行评价。

12.科学探究过程的基本要素主要包括六个方面:①评价与交流:②制订探究计划:③建立猜测和假设:④提出问题:⑥得出结论:⑥获取事实 与证据。

(1)一次较完整的探究所经历的流程应该是: (用以上序号排序)。

(2)某女老师在课堂上发现一位同学精神不振且很疲劳、脸色绯红,同时伴有咳嗽,于是她估计该同学可能在发烧,要求该同学测量体温。上述信息中从探究的角度上讲,老师的“估计”属于 , 要求该同学测量体温的目的是 (用序 号表示)。

13.敌百虫是一种杀虫剂。有资料显示:“少量残留在土壤中的敌百虫,能被土壤中的微生物分解。”某同学为验证此说法,设计了实验,步骤如下:

①在农田里取适量的土壤,将其均分为甲、乙两组,将甲组土壤进行灭菌,乙组不灭菌;

②配制适宜浓度的敌百虫溶液,等分两份,并分别与甲、乙两组土壤混合均匀,分别放在相同的无菌且适宜的环境下;

③一段时间后,取样检测甲、乙两组土壤中敌百虫的浓度,并进行比较。

根据上述实验步骤,回答下列问题:

(1)步骤①中对甲、乙两组土壤进行不同的处理,目的是为了 。

(2)步骤②将两组土壤分别放在相同的无菌环境中而不是自然环境中,原因是 。

(3)若微生物能分解敌百虫,则可预测步骤③中甲组土壤中敌百虫的浓度 乙组土壤中敌百虫的浓度(选填“大于”,“等于”或“小于”)。

14.鲜花人人喜爱,但“好花不常开”。于是,鲜花保鲜问题便成为喜爱鲜花的人所关注的问题。为了探索“延长鲜花保鲜的条件”,小菁提出一种假设,并设计如下实验:

Ⅰ.取两只等大的锥形瓶,分别标上A和B。

Ⅱ.在A瓶和B瓶中分别注入等量的清水,然后在A瓶中加入2粒维生素E,并搅拌使之溶解。

Ⅲ.在A瓶中插入一支玫瑰花,在B瓶中插入一支同样新鲜的菊花(如图),放在相同的环境中,每隔12小时观察一次,并做好观察记录。

(1)请指出他设计的实验中的不合理之处(实验样本数少除外): 。

(2)他设计这个实验想要检验的假设是 。

(3)在做科学实验时,我们常选取多株植物样本进行重复实验,其目的是 。

15.为了探究“赤霉素对大豆植株高矮特性的影响”,

⑴甲同学进行了如下实验:

①取生长正常、大小相同的大豆幼苗15株,测量高度后,置于按科学标准配制的培养液中,放在适宜的温度和光照等条件下培养。

②每天喷洒用清水配制的赤霉素溶液。

③20天后测量每株大豆的高度。发现平均高度增加了。

实验结论:赤霉素有促进大豆植株增高的作用。

⑵乙同学认为甲的实验结果可信度不高,因为甲没有设置对照组。请你帮助设置对照试验:①取 的大豆幼苗15株,置于同样的培养液和适宜的温度和光照等条件下培养。

②每天喷洒与实验组等量的 。

③20天后测量每株大豆的高度,计算平均高度。

⑶如果20天后,出现 的实验结果,可以得到“赤霉素有促进大豆植株增高作用”的实验结论。

⑷请你再提出一个可能影响大豆植株高度的因素 。

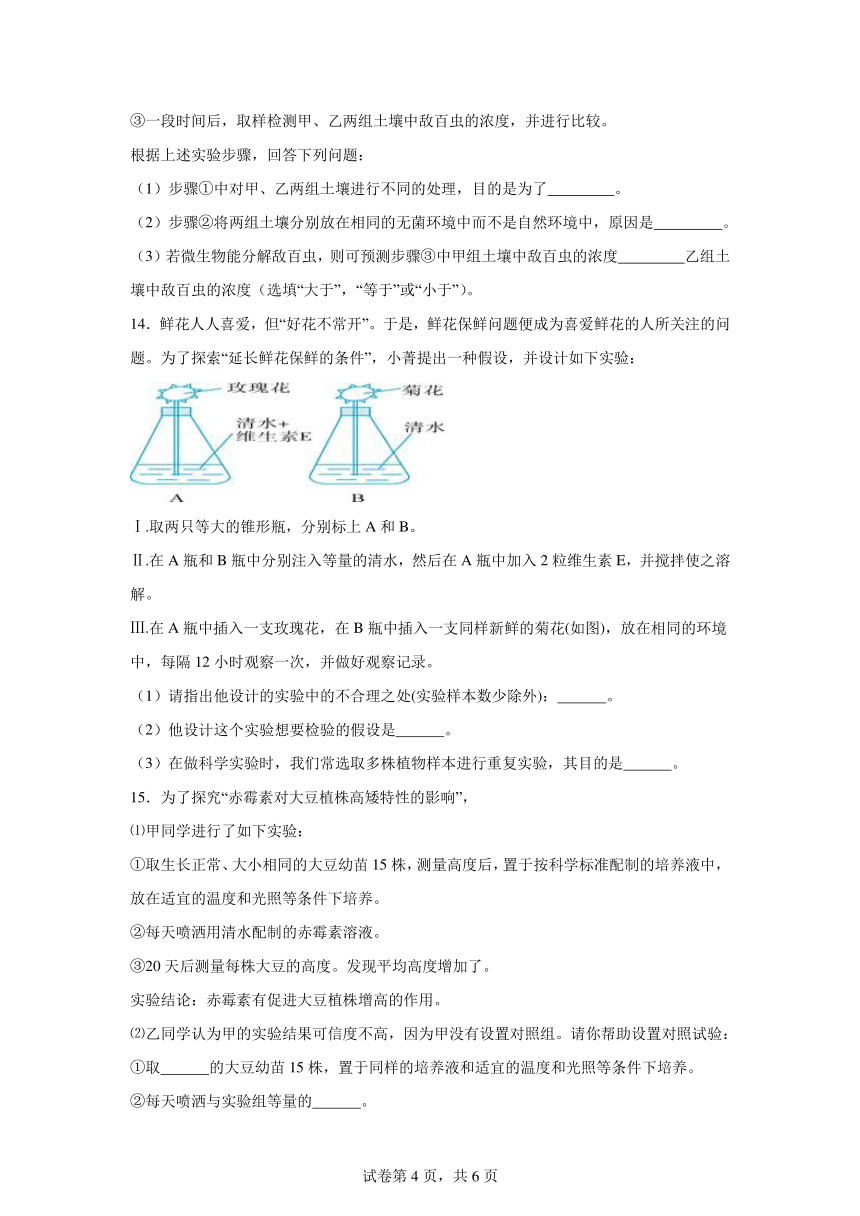

16.某科学兴趣小组在查阅资料时发现,杏仁能杀死昆虫,可以作为自制毒品的毒剂,果真如此吗 于是决定自己动手进行实验,下面是实验过程和结果:

①取两个相同的透明容器标号为A、B,在A瓶中加入少量的水和一定量的碎杏仁,在B中加入与A等量的水不加杏仁,拧紧瓶盖,静置24小时。

②24小时后,打开瓶盖,在各容器内的铁丝网上分别放10只蚱蜢,再拧紧瓶盖(如图)

③观察并记录蚱蜢的活动状态,结果如表:

1分钟 2分钟 3分钟 4分钟

实验组A 活跃 活跃 不活跃 大部分死亡

实验组B 活跃 活跃 活跃 活跃

(1)实验结果表明,杏仁 (选填“能”或“不能”杀死昆虫。

(2)各容器中都放入10蚱蜢,而不是放1只,其原因是 。

(3)有人认为蚱蜢不是否仁杀死的,而是瓶内缺少空气而“憋”死的,你认为是否可能 。为什么 。

(4)有同学认为杏仁只有加水后才能起到毒剂的作用,为了证明此猜想,则需要设置C瓶与A瓶进行对照,C瓶的实验处理是 。

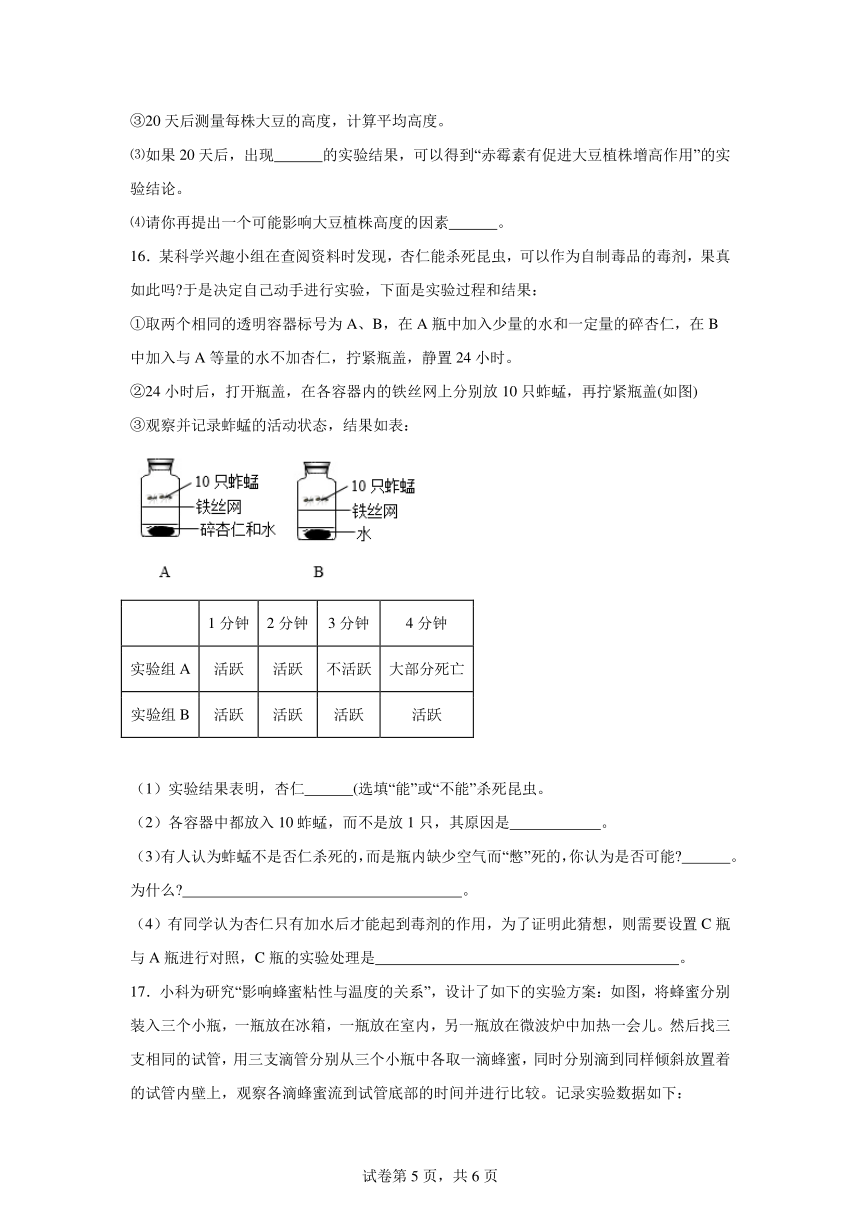

17.小科为研究“影响蜂蜜粘性与温度的关系”,设计了如下的实验方案:如图,将蜂蜜分别装入三个小瓶,一瓶放在冰箱,一瓶放在室内,另一瓶放在微波炉中加热一会儿。然后找三支相同的试管,用三支滴管分别从三个小瓶中各取一滴蜂蜜,同时分别滴到同样倾斜放置着的试管内壁上,观察各滴蜂蜜流到试管底部的时间并进行比较。记录实验数据如下:

蜂蜜 在冰箱中 在室内 经微波炉加热

温度 较低 一般 较高

蜂蜜流到试管底部的时间 较长 一般 较短

小科又用其他不同品牌、不同产地的蜂蜜做了相同的实验,实验现象都是如此,请你回答:

(1)该实验是通过比较 来分析蜂蜜的粘性大小的。

(2)通过实验,小科得出的结论是: 。

(3)这一结论可以用图像中的 来表示。

A. B.

C. D.

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《1.3像科学家那样探究》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C B A D C B D D

1.B

【分析】科学问题科学问题通常指的是可以通过观察、实验、测量等科学方法进行研究并得出客观结论的问题。

【详解】A.声音的传播需要介质,如空气、水等,而太空中接近真空状态,没有声音传播的介质,所以听不到声音。可见,“太空中为什么听不到声音?”这个问题可以通过物理学原理进行解释和验证,所以这是一个科学问题,A不符合题意。

B.“航天员在太空会想家吗?”这个问题涉及到的是航天员的个人情感和心理状态,无法通过科学方法和实验进行验证或探究”,故这不是一个科学问题,B符合题意。

C.“带入太空的种子能否正常萌发?”,这个问题可以通过实验进行验证,是一个科学问题,C不符合题意。

D.“失重环境下使用超长吸管喝水是否更容易?”这个问题同样可以通过实验进行验证,是一个科学问题,D不符合题意。

故选B。

2.D

【分析】科学研究的一般步骤包括:提出问题、作出猜想或假设、设计研究方案、进行实验、获取事实和证据、分析论证以及得出结论。

【详解】A.提出科学问题是科学研究的起点,通常是对某个现象或问题产生疑问。医生的行为并不是在提出问题,而是在寻找问题的答案,A错误。

B.作出猜想或假设是基于已有知识和观察,对问题的答案进行初步猜测。医生的行为也不是在作出猜想或假设,而是在通过具体手段来验证疾病情况,B错误。

C.设计研究方案是为了解答问题或验证假设而制定的计划。虽然医生的行为包含了一定的计划性(如选择哪种检查方式),但这里的重点不是设计整个研究方案,而是执行方案中的具体步骤,C错误。

D.获取事实和证据是通过观察、测量、记录等手段收集信息的过程。医生通过测体温、化验血液、拍CT等方式,正是在获取关于患者健康状况的事实和证据,D正确。

故选D。

3.C

【分析】科学探究的一般过程:提出问题→作出假设→制定计划→实施计划→得出结论→表达和交流。

【详解】科学探究的过程一般包括提出问题、建立假设、设计实验、开展实验、获得事实与证据以及得出结论等环节。在题目中,“一段时间后还真发现松鼠抱着竹笋津津有味地啃了起来”是通过观察实验获得的事实和证据,因此属于“获得事实与证据”这一环节。故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

4.B

【分析】对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。该实验的目的是探究蚂蚁触角与辨别食物方向有关,实验变量是触角,在设计实验时,要给蚂蚁提供触角的有无两种环境,一组剪去触角,另一组不做处理,实验组是一组,对照组是另一组。

【详解】A.由于本实验是兴趣小组为探究蚂蚁寻找到食物后是如何回家的,所以这样做的目的是:假设是蚂蚁是靠触角找到回家的路的,A正确。

B.两只蚂蚁到窝的距离远近不同,变量不唯一,B错误。

C.如果发现两只蚂蚁都回家了,则说明蚂蚁不是靠触角找到回家的路的,故这个结果不支持本实验的假设,C正确。

D.本实验存在的缺陷是蚂蚁数量太少,实验存在着偶然性,应增加蚂蚁数量,D正确。

故选B。

5.A

【详解】在实验中,除了需要研究的变量外,其他条件应保持一致。这是为了确保实验结果的准确性,避免其他因素对实验结果的影响。小赵的实验方案只有“手背上一半涂上防晒霜,一半不涂”这个单一变量,其他条件均一致,可以确保实验结果的准确性,小王、小陈和小李的实验方案有多个变量,不能保证实验结果的准确性,故小赵的实验方案是最合理的,A正确,BCD错误。故选A。

6.D

【分析】为了正确比较两种果汁中维生素C含量,需要确保实验条件一致且合理。

【详解】① 操作中要边滴边振荡,这有助于充分反应,使实验结果更准确;①正确。

② 2只小烧杯中蓝色淀粉—碘溶液的体积相等,以保证每个样品的测试条件一致;②正确。

③每支胶头滴管滴出的果汁的滴数不一就相同,应该使淀粉—碘溶液褪色为标准;③错误。

④ 2只胶头滴管滴出的每一滴果汁的体积必须相等,以确保滴入的果汁量可以严格控制;④正确。

⑤实验的重点是确保滴入量使淀粉—碘溶液褪色,而不是果汁总量,因此,榨取的苹果汁和橙子汁的体积不必相等;⑤错误。

故D正确,ABC错误。

故选D。

7.C

【分析】此表是某人探究“光对鼠妇分布的影响”的数据,本实验的变量是由无光和阴暗与潮湿两个变量。设计探究实验,常用到对照实验的设计,要注意唯一变量即所要探究的条件。

【详解】AB.根据探究光对鼠妇影响的实验,提出问题:光会影响鼠妇的分布吗?作出假设:假设是对问题肯定或否定的解答,根据她提出的问题作出假设:光会影响鼠妇的分布,AB正确。

C.设置变量时有两个变量,有无光和潮湿与干燥,因此不能得出结论:光对鼠妇分布有影响,鼠妇喜欢阴暗的环境,C错误。

D.如果采集的蚯蚓实验中多选用鼠妇的数量,尽可能排除其他因素的干扰,但数量也不易太多,太多了会增加实验操作难度,D正确。

故选C。

8.B

【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验;这个不同的条件,就是唯一变量。

【详解】A.用黑纸板覆盖住三个区域,是为了排除光照的影响,这个实验不是为了探究蚯蚓喜欢明亮还是黑暗环境,而是研究其对湿度的反应,A错误。

B.使用潮湿和干燥的土壤是为了进行对照实验,以观察蚯蚓对不同湿度环境的偏好,B正确。

C.若各个区域都存在蚯蚓,需要延长时间观察,1分钟时间太短;或说明变量对蚯蚓分布的影响不明显,但不能直接说明无影响,C错误。

D.为了增加实验结果的可靠性,需使用更多的蚯蚓样本,2条蚯蚓不足以得出可靠结论,D错误。

故选B。

9.D

【分析】维生素C的分子结构中,有不稳定的“C=C”,又有“-OH”,所以具有很强的抗氧化性。当维生素C溶液与高锰酸钾接触后,即可发生氧化还原反应,维生素C还原高锰酸钾,使其褪色。向高锰酸钾中滴加维生素C,滴的滴数少,维生素C含量高。如果像蔬菜汁中滴加高锰酸钾溶液,直到加入高锰酸钾不被褪色为止。滴的滴数越少,表明维生素C的含量越少;滴的滴数越多,表明维生素C的含量越多。

【详解】果蔬汁中维生素C含量越高,所滴果蔬汁汁的量就越少。在4支同样的试管中分别加入了2mL相同浓度的高锰酸钾溶液,然后用滴定管分别向其中滴加黄瓜汁、青椒汁、芹菜汁、橙汁的组织提取液,边滴加边震荡,直到高锰酸钾溶液褪色为止,从表格中看出滴加的橙汁最少,为5滴,因此,维生素C含量最多的是橙汁。所以ABC错误,D正确。

故选D。

10.D

【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是唯一变量。 一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有对实验变量进行处理的就是对照组。 为确保实验组、对照组实验结果的合理性,对影响实验的其他相关因素应设置均处于相同且理想状态,这样做的目的是控制单一变量,便于排除其它因素对实验结果的影响和干扰。

【详解】A.两组培养温度都改为25℃,这个建议是合理的。因为温度是影响草履虫生长的一个重要因素,为了确保实验结果的准确性,应该将两组的培养温度保持一致,A正确。

B.可设置清水作培养液的对照组,这个建议同样是合理的。设置对照组可以帮助我们更好地理解不同营养液对草履虫培养效果的影响。通过比较实验组和对照组的结果,我们可以更准确地评估不同营养液的效果,B正确。

C.草履虫的数量应改为30只,这个建议也是合理的。因为草履虫数量过少可能导致实验结果具有偶然性,不足以代表整体情况。增加草履虫的数量可以提高实验的可靠性和准确性。虽然题目中给出的是3只,但改为30只或更多是一个合理的建议,以减少偶然误差,C正确。

D.统一用稻草浸出液,这个建议不合理。因为实验的目的是探究不同营养液对草履虫培养效果的影响,如果统一用稻草浸出液,那么就无法比较不同营养液的效果了,D错误。

故选D。

11. 发现并提出 科学知识 猜想和假设 计划 事实和证据 交流讨论

【详解】在科学探究时,我们应当善于发现并提出问题;依据已有的科学知识,通过思考,建立猜想和假设;再根据探究的目的和条件制订探究的计划,通过观察、实验等多种途径获取事实和证据;然后对假设进行检验;最后与大家一起交流讨论,对探究的过程和结论进行评价。

12. ④③②⑥⑤① ③ ⑥

【分析】探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。

【详解】(1)探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设,设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等,按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论。并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论,有时由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论。因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思,所以科学探究的基本过程是④提出问题、③建立猜测和假设、②制订计划、⑥获取事实与证据、⑤检验与评价、①合作与交流。

(2)从科学探究的角度上讲,老师的“估计”属于③建立猜测和假设,要求该同学测量体温的目的是⑥获取事实与证据。

【点睛】理解掌握科学探究的基本环节是解答此题的关键。

13. 设置对照实验 防止自然环境中的微生物进入土壤,干扰实验 大于

【详解】(1)步骤①中对甲、乙两组土壤进行不同的处理,目的是为了设置对照实验,故填设置对照实验。

(2)步骤②将两组土壤分别放在相同的无菌环境中而不是自然环境中,原因是为了防止自然环境中的微生物进入土壤,干扰实验,故填防止自然环境中的微生物进入土壤,干扰实验。

(3)“若微生物能分解敌百虫”,则乙组土壤中敌百虫被微生物分解了,导致敌百虫浓度降低.因此可预测步骤③中甲组土壤中敌百虫的浓度大于乙组土壤中敌百虫的浓度,故填:大于。

14. A、B瓶中鲜花的种类不同 维生素E能延长鲜花的保鲜时 避免实验出现偶然性,增加实验的准确性

【分析】在操作对照实验时,需要其他条件相同,一个条件不同来进行实验对照,另外建立的假设就是实验要搜集证据的关键,实验不应当怕麻烦,为了节约成本,节约时间,实验次数太少,实验成本少,都是不利于实验的探究,科学探究应当持之以恒,坚持不懈,不怕麻烦。

【详解】(1)该实验探究“延长鲜花保鲜的条件”,如果是不同种类的鲜花那么鲜花保鲜的条件就会不同,所以设计这个实验不合理之处在于A瓶是玫瑰花,B瓶是菊花,两种不同的花保鲜的条件不同因此无法对比就没办法正确探究延长鲜花保鲜的条件情况。

(2)A瓶加入了2粒维生素E,B瓶却没有加入维生素E,通过实验加入的维生素E,通过两组实验对照,加入维生素E的与不加入维生素E的鲜花,哪个的保险时间更长,所以他提出的假设就是维生素E能延长保鲜时长。

(3)在做科学实验时,我们常选取多株植物样本进行重复实验,因为实验往往存在误差,所以重复实验可以减小误差,避免偶然性,从而使实验结果具有说服力,更准确。

15. 生长正常、大小相同 清水 实验组大豆的平均高度高于对照组大豆的平均高度 光照、温度、气候、土壤条件等

【分析】(1)科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。

【详解】(2)“乙同学认为甲的实验结果可信度不高,因为甲没有设置对照实验”。设置对照实验:

①“取长势相同的大豆幼苗15株,置于同样的培养液和适宜的温度和光照等条件下培养”。

②探究“赤霉素对大豆植株高矮特性的影响”实验唯一不同的变量是有无赤霉素,其它条件都相同,因此对照组每天喷洒与实验组等量的清水。

③“20天后测量每株大豆的高度,计算平均高度”。

(3)如果20天后,出现实验组植株的平均高度大于对照组植株的平均高度的实验结果,可以得到“赤霉素有促进大豆植株增高作用”的实验结论。

(4)可能影响大豆植株高度的因素有温度、光照强度等。

【点睛】实验中,控制变量和设置对照实验是设计实验方案必须处理好的两个关键问题。

16. 能 排除偶然因素的影响 不可能 A、B瓶条件的不同之处是A加了杏仁,B瓶没加入,其他条件相同,B瓶的蚱蜢没有死亡,可以证明A瓶的蚱蜢是被杏仁杀死的 C瓶只加入与A瓶等量的杏仁,不加水

【详解】(1)A瓶与B瓶的唯一不同的量是杏仁,A瓶中加有杏仁,4分钟后10只蚱蜢大部分死亡,B瓶中没有加杏仁,4分钟后10只蚱蜢仍活跃,说明杏仁能杀死昆虫,故填能。

(2)各容器中都放入10蚱蜢可以减少其它偶然因素的影响而导致实验出现误差:如果采集的蚱蜢生病、或受到其它非生物因素影响等都会导致实验出现误差,为了避免出现此类偏差,实验中应尽可能多选几只蚱蜢,排除其它因素的干扰,故填排除偶然因素的影响。

(3)A、B瓶条件的不同之处是A加了杏仁,B瓶没加入杏仁,其他条件相同,B瓶的蚱蜢没有死亡,可以证明A瓶的蚱蜢是被杏仁杀死的,故填不可能,A、B瓶条件的不同之处是A加了杏仁,B瓶没加入,其他条件相同,B瓶的蚱蜢没有死亡,可以证明A瓶的蚱蜢是被杏仁杀死的。

(4)设置C瓶与A瓶进行对照,验证是否杏仁只有加水后才能起到毒剂的作用,A瓶中加有杏仁和水,则C瓶只需加入与A瓶等量的杏仁,不加水,故填C瓶只加入与A瓶等量的杏仁,不加水。

17. 蜂蜜流到试管底部的时间 温度越低,蜂蜜的粘性越强 B

【详解】(1)由图可知,小科的实验是通过蜂蜜流到试管底部的时间来分析蜂蜜的粘性大小的,故填蜂蜜流到试管底部的时间。

(2)由图可知,冰箱的温度较低,蜂蜜流到试管底部的时间较长,说明温度低时蜂蜜的粘性较大,微波炉加热时的温度较高,蜂蜜流到试管底部的时间较短,说明温度高时蜂蜜的粘性较小,故填温度越低,蜂蜜的粘性越强。

(3)A、 图像表明温度越高,蜂蜜的粘性越大,与实际不符,选项错误;

B 图像说明温度越高,蜂蜜的粘性越大,与实际相符,选项正确;

C 图像说明,蜂蜜的粘性先随温度升高而增大,然后随温度升高反而下降,与实际不符,选项错误;

D 图像说明,蜂蜜的粘性先随温度升高而减小,然后随温度升高而升高,与实际不符,选项错误,故填B。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.2024年4月26日,叶光富、李聪、李广苏三名航天员搭乘“神舟十八号”载人飞船,成功对接空间站,与神舟十七号航天员完成交接,入驻“天宫”,下列对太空提出的问题,其中不属于科学问题的是( )

A.太空中为什么听不到声音? B.航天员在太空会想家吗?

C.带入太空的种子能否正常萌发? D.失重环境下使用超长吸管喝水是否更容易?

2.医生常通过测体温、化验血液、拍CT等方式辅助诊断疾病。医生的这些行为属于( )

A.提出科学问题 B.作出猜想或假设

C.设计研究方案 D.获取事实和证据

3.某同学在森林公园游玩时,发现一只小松鼠在竹林里出现。松鼠是吃松果的,应该在松树上,怎么会在这里出现呢?它是不是也吃竹笋呢?为了解答自己的疑问,他拔了几株新鲜竹笋放在路边,然后静静地躲在一旁观察,一段时间后还真发现松鼠抱着竹笋津津有味地啃了起来。就“一段时间后还真发现松鼠抱着竹笋津津有味地啃了起来”这一环节而言,属于科学探究中的( )

A.提出问题 B.建立猜测和假设

C.获得事实与证据 D.合作和与交流

4.某科学兴趣小组为探究蚂蚁找到食物后是如何回家的,进行了以下实验。他们选择两只正要回家的蚂蚁,用剪刀剪掉其中一只蚂蚁的触角,另一只蚂蚁不作任何处理,然后把它们放回原地,观察它们的运动情况。下列叙述中,错误的是( )

A.此实验的假设是蚂蚁是靠触角找到回家的路的

B.实验时应把剪掉触角的蚂蚁放在离蚁窝近的地方,另一只蚂蚁放在离蚁窝远的地方

C.若发现两只蚂蚁都回家了,则这个结果不符合本实验的假设

D.本实验存在的缺陷是蚂蚁数量太少,实验存在偶然性

5.市面上的防晒霜都宣传可以防晒,暑假期间,四位同学设计了实验方案。你认为最合理的实验方案是( )

A.小赵:一只手背上一半涂上防晒霜,一半不涂,一天后,比较两部分手背的灼伤程度。

B.小王:同一只手,第一天涂上防晒霜,第二天不涂,比较这两天被灼伤的程度。

C.小陈:在同学手背涂上防晒霜,自己不涂,一天后,比较自己手背和同学手背被灼伤程度。

D.小李:手心上涂上防晒霜,手背上不涂,一天后,比较手心与手背被灼伤的程度。

6.为了比较苹果汁中维生素C含量的多少,取2只小烧杯,分别加入蓝色淀粉—碘溶液(维生素C能使淀粉—碘溶液褪色),然后用胶头滴管分别滴入2种果汁,要得出正确结论,实验中操作正确的是( )

① 操作中要边滴边振荡

② 2 只小烧杯中只要控制蓝色淀粉—碘溶液的体积相等

③ 每支胶头滴管滴出的果汁的滴数必须相同

④ 2 只胶头滴管滴出的每1 滴果汁的体积必须相等

⑤ 榨取的苹果汁和橙子汁的体积必须相等

A.①②⑤ B.①④ C.①③ D.①②④

7.某组同学在探究光对鼠妇影响的实验时,拟定了以下实验计划,不正确的是( )

A.提出问题:光会影响鼠妇的分布吗?

B.作出假设:光会影响鼠妇的分布

C.设置变量:设置黑暗潮湿和明亮干燥两种生活环境

D.实验对象:50只大小相似的健康鼠妇

8.小科同学进行了如图所示的探究实验:在一个长方形的盘子上,布置了如图所示的三个环境区域,蚯蚓可在三个区域之间自由活动。现在盘子中间区域放入10条蚯蚓,并用黑纸板将三个区域上方全部覆盖住。下列有关叙述正确的是( )

A.该实验的研究目的是探究蚯蚓喜欢明亮环境还是黑暗环境

B.一边用潮湿的土壤一边用干燥的土壤是为了进行对照

C.1min后发现三个区域都有蚯蚓,说明研究变量对蚯蚓分布无影响

D.为了节约实验资源,可选用2条蚯蚓进行实验

9.为了比较蔬菜瓜果中维生素C含量,小科同学根据维生素C可使紫色高锰酸钾溶液褪色的原理,设计了如下实验:在4支同样的试管中,分别加入2mL相同浓度的紫色高锰酸钾溶液,然后用滴管分别向其中滴加黄瓜、青椒、芹菜、橙子的汁液,边滴边振荡,直到紫色高锰酸钾溶液褪色为止,并记录所滴加的汁液滴数。实验结果如下表:你认为相同体积的果蔬汁中,维生素C含量最高的是( )

黄瓜汁 青椒汁 芹菜汁 橙汁

高锰酸钾溶液/2mL 14滴 8滴 15滴 5滴

A.黄瓜汁 B.青椒汁 C.芹菜汁 D.橙汁

10.某同学探究“不同营养液对草履虫培养效果的影响”,实验设计如下表。下列对该实验的改进建议不合理的是( )

组别 营养液种类 营养液体积/毫升 营养液温度/℃ 草履虫数量/只

甲组 稻草浸出液 500 25 3

乙组 牛奶营养菠 500 10 3

A.两组培养温度都改为25℃ B.可设置清水作培养液的对照组

C.草履虫的数量应改为30只 D.统一用稻草浸出液

二、填空题

11.在科学探究时,我们应当善于 问题;依据已有的 ,通过思考,建立 ;再根据探究的目的和条件制订探究的 ,通过观察、实验等多种途径获取 ;然后对假设进行检验;最后与大家一起 ,对探究的过程和结论进行评价。

12.科学探究过程的基本要素主要包括六个方面:①评价与交流:②制订探究计划:③建立猜测和假设:④提出问题:⑥得出结论:⑥获取事实 与证据。

(1)一次较完整的探究所经历的流程应该是: (用以上序号排序)。

(2)某女老师在课堂上发现一位同学精神不振且很疲劳、脸色绯红,同时伴有咳嗽,于是她估计该同学可能在发烧,要求该同学测量体温。上述信息中从探究的角度上讲,老师的“估计”属于 , 要求该同学测量体温的目的是 (用序 号表示)。

13.敌百虫是一种杀虫剂。有资料显示:“少量残留在土壤中的敌百虫,能被土壤中的微生物分解。”某同学为验证此说法,设计了实验,步骤如下:

①在农田里取适量的土壤,将其均分为甲、乙两组,将甲组土壤进行灭菌,乙组不灭菌;

②配制适宜浓度的敌百虫溶液,等分两份,并分别与甲、乙两组土壤混合均匀,分别放在相同的无菌且适宜的环境下;

③一段时间后,取样检测甲、乙两组土壤中敌百虫的浓度,并进行比较。

根据上述实验步骤,回答下列问题:

(1)步骤①中对甲、乙两组土壤进行不同的处理,目的是为了 。

(2)步骤②将两组土壤分别放在相同的无菌环境中而不是自然环境中,原因是 。

(3)若微生物能分解敌百虫,则可预测步骤③中甲组土壤中敌百虫的浓度 乙组土壤中敌百虫的浓度(选填“大于”,“等于”或“小于”)。

14.鲜花人人喜爱,但“好花不常开”。于是,鲜花保鲜问题便成为喜爱鲜花的人所关注的问题。为了探索“延长鲜花保鲜的条件”,小菁提出一种假设,并设计如下实验:

Ⅰ.取两只等大的锥形瓶,分别标上A和B。

Ⅱ.在A瓶和B瓶中分别注入等量的清水,然后在A瓶中加入2粒维生素E,并搅拌使之溶解。

Ⅲ.在A瓶中插入一支玫瑰花,在B瓶中插入一支同样新鲜的菊花(如图),放在相同的环境中,每隔12小时观察一次,并做好观察记录。

(1)请指出他设计的实验中的不合理之处(实验样本数少除外): 。

(2)他设计这个实验想要检验的假设是 。

(3)在做科学实验时,我们常选取多株植物样本进行重复实验,其目的是 。

15.为了探究“赤霉素对大豆植株高矮特性的影响”,

⑴甲同学进行了如下实验:

①取生长正常、大小相同的大豆幼苗15株,测量高度后,置于按科学标准配制的培养液中,放在适宜的温度和光照等条件下培养。

②每天喷洒用清水配制的赤霉素溶液。

③20天后测量每株大豆的高度。发现平均高度增加了。

实验结论:赤霉素有促进大豆植株增高的作用。

⑵乙同学认为甲的实验结果可信度不高,因为甲没有设置对照组。请你帮助设置对照试验:①取 的大豆幼苗15株,置于同样的培养液和适宜的温度和光照等条件下培养。

②每天喷洒与实验组等量的 。

③20天后测量每株大豆的高度,计算平均高度。

⑶如果20天后,出现 的实验结果,可以得到“赤霉素有促进大豆植株增高作用”的实验结论。

⑷请你再提出一个可能影响大豆植株高度的因素 。

16.某科学兴趣小组在查阅资料时发现,杏仁能杀死昆虫,可以作为自制毒品的毒剂,果真如此吗 于是决定自己动手进行实验,下面是实验过程和结果:

①取两个相同的透明容器标号为A、B,在A瓶中加入少量的水和一定量的碎杏仁,在B中加入与A等量的水不加杏仁,拧紧瓶盖,静置24小时。

②24小时后,打开瓶盖,在各容器内的铁丝网上分别放10只蚱蜢,再拧紧瓶盖(如图)

③观察并记录蚱蜢的活动状态,结果如表:

1分钟 2分钟 3分钟 4分钟

实验组A 活跃 活跃 不活跃 大部分死亡

实验组B 活跃 活跃 活跃 活跃

(1)实验结果表明,杏仁 (选填“能”或“不能”杀死昆虫。

(2)各容器中都放入10蚱蜢,而不是放1只,其原因是 。

(3)有人认为蚱蜢不是否仁杀死的,而是瓶内缺少空气而“憋”死的,你认为是否可能 。为什么 。

(4)有同学认为杏仁只有加水后才能起到毒剂的作用,为了证明此猜想,则需要设置C瓶与A瓶进行对照,C瓶的实验处理是 。

17.小科为研究“影响蜂蜜粘性与温度的关系”,设计了如下的实验方案:如图,将蜂蜜分别装入三个小瓶,一瓶放在冰箱,一瓶放在室内,另一瓶放在微波炉中加热一会儿。然后找三支相同的试管,用三支滴管分别从三个小瓶中各取一滴蜂蜜,同时分别滴到同样倾斜放置着的试管内壁上,观察各滴蜂蜜流到试管底部的时间并进行比较。记录实验数据如下:

蜂蜜 在冰箱中 在室内 经微波炉加热

温度 较低 一般 较高

蜂蜜流到试管底部的时间 较长 一般 较短

小科又用其他不同品牌、不同产地的蜂蜜做了相同的实验,实验现象都是如此,请你回答:

(1)该实验是通过比较 来分析蜂蜜的粘性大小的。

(2)通过实验,小科得出的结论是: 。

(3)这一结论可以用图像中的 来表示。

A. B.

C. D.

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《1.3像科学家那样探究》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C B A D C B D D

1.B

【分析】科学问题科学问题通常指的是可以通过观察、实验、测量等科学方法进行研究并得出客观结论的问题。

【详解】A.声音的传播需要介质,如空气、水等,而太空中接近真空状态,没有声音传播的介质,所以听不到声音。可见,“太空中为什么听不到声音?”这个问题可以通过物理学原理进行解释和验证,所以这是一个科学问题,A不符合题意。

B.“航天员在太空会想家吗?”这个问题涉及到的是航天员的个人情感和心理状态,无法通过科学方法和实验进行验证或探究”,故这不是一个科学问题,B符合题意。

C.“带入太空的种子能否正常萌发?”,这个问题可以通过实验进行验证,是一个科学问题,C不符合题意。

D.“失重环境下使用超长吸管喝水是否更容易?”这个问题同样可以通过实验进行验证,是一个科学问题,D不符合题意。

故选B。

2.D

【分析】科学研究的一般步骤包括:提出问题、作出猜想或假设、设计研究方案、进行实验、获取事实和证据、分析论证以及得出结论。

【详解】A.提出科学问题是科学研究的起点,通常是对某个现象或问题产生疑问。医生的行为并不是在提出问题,而是在寻找问题的答案,A错误。

B.作出猜想或假设是基于已有知识和观察,对问题的答案进行初步猜测。医生的行为也不是在作出猜想或假设,而是在通过具体手段来验证疾病情况,B错误。

C.设计研究方案是为了解答问题或验证假设而制定的计划。虽然医生的行为包含了一定的计划性(如选择哪种检查方式),但这里的重点不是设计整个研究方案,而是执行方案中的具体步骤,C错误。

D.获取事实和证据是通过观察、测量、记录等手段收集信息的过程。医生通过测体温、化验血液、拍CT等方式,正是在获取关于患者健康状况的事实和证据,D正确。

故选D。

3.C

【分析】科学探究的一般过程:提出问题→作出假设→制定计划→实施计划→得出结论→表达和交流。

【详解】科学探究的过程一般包括提出问题、建立假设、设计实验、开展实验、获得事实与证据以及得出结论等环节。在题目中,“一段时间后还真发现松鼠抱着竹笋津津有味地啃了起来”是通过观察实验获得的事实和证据,因此属于“获得事实与证据”这一环节。故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

4.B

【分析】对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。该实验的目的是探究蚂蚁触角与辨别食物方向有关,实验变量是触角,在设计实验时,要给蚂蚁提供触角的有无两种环境,一组剪去触角,另一组不做处理,实验组是一组,对照组是另一组。

【详解】A.由于本实验是兴趣小组为探究蚂蚁寻找到食物后是如何回家的,所以这样做的目的是:假设是蚂蚁是靠触角找到回家的路的,A正确。

B.两只蚂蚁到窝的距离远近不同,变量不唯一,B错误。

C.如果发现两只蚂蚁都回家了,则说明蚂蚁不是靠触角找到回家的路的,故这个结果不支持本实验的假设,C正确。

D.本实验存在的缺陷是蚂蚁数量太少,实验存在着偶然性,应增加蚂蚁数量,D正确。

故选B。

5.A

【详解】在实验中,除了需要研究的变量外,其他条件应保持一致。这是为了确保实验结果的准确性,避免其他因素对实验结果的影响。小赵的实验方案只有“手背上一半涂上防晒霜,一半不涂”这个单一变量,其他条件均一致,可以确保实验结果的准确性,小王、小陈和小李的实验方案有多个变量,不能保证实验结果的准确性,故小赵的实验方案是最合理的,A正确,BCD错误。故选A。

6.D

【分析】为了正确比较两种果汁中维生素C含量,需要确保实验条件一致且合理。

【详解】① 操作中要边滴边振荡,这有助于充分反应,使实验结果更准确;①正确。

② 2只小烧杯中蓝色淀粉—碘溶液的体积相等,以保证每个样品的测试条件一致;②正确。

③每支胶头滴管滴出的果汁的滴数不一就相同,应该使淀粉—碘溶液褪色为标准;③错误。

④ 2只胶头滴管滴出的每一滴果汁的体积必须相等,以确保滴入的果汁量可以严格控制;④正确。

⑤实验的重点是确保滴入量使淀粉—碘溶液褪色,而不是果汁总量,因此,榨取的苹果汁和橙子汁的体积不必相等;⑤错误。

故D正确,ABC错误。

故选D。

7.C

【分析】此表是某人探究“光对鼠妇分布的影响”的数据,本实验的变量是由无光和阴暗与潮湿两个变量。设计探究实验,常用到对照实验的设计,要注意唯一变量即所要探究的条件。

【详解】AB.根据探究光对鼠妇影响的实验,提出问题:光会影响鼠妇的分布吗?作出假设:假设是对问题肯定或否定的解答,根据她提出的问题作出假设:光会影响鼠妇的分布,AB正确。

C.设置变量时有两个变量,有无光和潮湿与干燥,因此不能得出结论:光对鼠妇分布有影响,鼠妇喜欢阴暗的环境,C错误。

D.如果采集的蚯蚓实验中多选用鼠妇的数量,尽可能排除其他因素的干扰,但数量也不易太多,太多了会增加实验操作难度,D正确。

故选C。

8.B

【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验;这个不同的条件,就是唯一变量。

【详解】A.用黑纸板覆盖住三个区域,是为了排除光照的影响,这个实验不是为了探究蚯蚓喜欢明亮还是黑暗环境,而是研究其对湿度的反应,A错误。

B.使用潮湿和干燥的土壤是为了进行对照实验,以观察蚯蚓对不同湿度环境的偏好,B正确。

C.若各个区域都存在蚯蚓,需要延长时间观察,1分钟时间太短;或说明变量对蚯蚓分布的影响不明显,但不能直接说明无影响,C错误。

D.为了增加实验结果的可靠性,需使用更多的蚯蚓样本,2条蚯蚓不足以得出可靠结论,D错误。

故选B。

9.D

【分析】维生素C的分子结构中,有不稳定的“C=C”,又有“-OH”,所以具有很强的抗氧化性。当维生素C溶液与高锰酸钾接触后,即可发生氧化还原反应,维生素C还原高锰酸钾,使其褪色。向高锰酸钾中滴加维生素C,滴的滴数少,维生素C含量高。如果像蔬菜汁中滴加高锰酸钾溶液,直到加入高锰酸钾不被褪色为止。滴的滴数越少,表明维生素C的含量越少;滴的滴数越多,表明维生素C的含量越多。

【详解】果蔬汁中维生素C含量越高,所滴果蔬汁汁的量就越少。在4支同样的试管中分别加入了2mL相同浓度的高锰酸钾溶液,然后用滴定管分别向其中滴加黄瓜汁、青椒汁、芹菜汁、橙汁的组织提取液,边滴加边震荡,直到高锰酸钾溶液褪色为止,从表格中看出滴加的橙汁最少,为5滴,因此,维生素C含量最多的是橙汁。所以ABC错误,D正确。

故选D。

10.D

【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是唯一变量。 一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有对实验变量进行处理的就是对照组。 为确保实验组、对照组实验结果的合理性,对影响实验的其他相关因素应设置均处于相同且理想状态,这样做的目的是控制单一变量,便于排除其它因素对实验结果的影响和干扰。

【详解】A.两组培养温度都改为25℃,这个建议是合理的。因为温度是影响草履虫生长的一个重要因素,为了确保实验结果的准确性,应该将两组的培养温度保持一致,A正确。

B.可设置清水作培养液的对照组,这个建议同样是合理的。设置对照组可以帮助我们更好地理解不同营养液对草履虫培养效果的影响。通过比较实验组和对照组的结果,我们可以更准确地评估不同营养液的效果,B正确。

C.草履虫的数量应改为30只,这个建议也是合理的。因为草履虫数量过少可能导致实验结果具有偶然性,不足以代表整体情况。增加草履虫的数量可以提高实验的可靠性和准确性。虽然题目中给出的是3只,但改为30只或更多是一个合理的建议,以减少偶然误差,C正确。

D.统一用稻草浸出液,这个建议不合理。因为实验的目的是探究不同营养液对草履虫培养效果的影响,如果统一用稻草浸出液,那么就无法比较不同营养液的效果了,D错误。

故选D。

11. 发现并提出 科学知识 猜想和假设 计划 事实和证据 交流讨论

【详解】在科学探究时,我们应当善于发现并提出问题;依据已有的科学知识,通过思考,建立猜想和假设;再根据探究的目的和条件制订探究的计划,通过观察、实验等多种途径获取事实和证据;然后对假设进行检验;最后与大家一起交流讨论,对探究的过程和结论进行评价。

12. ④③②⑥⑤① ③ ⑥

【分析】探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。

【详解】(1)探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设,设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等,按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论。并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论,有时由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论。因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思,所以科学探究的基本过程是④提出问题、③建立猜测和假设、②制订计划、⑥获取事实与证据、⑤检验与评价、①合作与交流。

(2)从科学探究的角度上讲,老师的“估计”属于③建立猜测和假设,要求该同学测量体温的目的是⑥获取事实与证据。

【点睛】理解掌握科学探究的基本环节是解答此题的关键。

13. 设置对照实验 防止自然环境中的微生物进入土壤,干扰实验 大于

【详解】(1)步骤①中对甲、乙两组土壤进行不同的处理,目的是为了设置对照实验,故填设置对照实验。

(2)步骤②将两组土壤分别放在相同的无菌环境中而不是自然环境中,原因是为了防止自然环境中的微生物进入土壤,干扰实验,故填防止自然环境中的微生物进入土壤,干扰实验。

(3)“若微生物能分解敌百虫”,则乙组土壤中敌百虫被微生物分解了,导致敌百虫浓度降低.因此可预测步骤③中甲组土壤中敌百虫的浓度大于乙组土壤中敌百虫的浓度,故填:大于。

14. A、B瓶中鲜花的种类不同 维生素E能延长鲜花的保鲜时 避免实验出现偶然性,增加实验的准确性

【分析】在操作对照实验时,需要其他条件相同,一个条件不同来进行实验对照,另外建立的假设就是实验要搜集证据的关键,实验不应当怕麻烦,为了节约成本,节约时间,实验次数太少,实验成本少,都是不利于实验的探究,科学探究应当持之以恒,坚持不懈,不怕麻烦。

【详解】(1)该实验探究“延长鲜花保鲜的条件”,如果是不同种类的鲜花那么鲜花保鲜的条件就会不同,所以设计这个实验不合理之处在于A瓶是玫瑰花,B瓶是菊花,两种不同的花保鲜的条件不同因此无法对比就没办法正确探究延长鲜花保鲜的条件情况。

(2)A瓶加入了2粒维生素E,B瓶却没有加入维生素E,通过实验加入的维生素E,通过两组实验对照,加入维生素E的与不加入维生素E的鲜花,哪个的保险时间更长,所以他提出的假设就是维生素E能延长保鲜时长。

(3)在做科学实验时,我们常选取多株植物样本进行重复实验,因为实验往往存在误差,所以重复实验可以减小误差,避免偶然性,从而使实验结果具有说服力,更准确。

15. 生长正常、大小相同 清水 实验组大豆的平均高度高于对照组大豆的平均高度 光照、温度、气候、土壤条件等

【分析】(1)科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。

【详解】(2)“乙同学认为甲的实验结果可信度不高,因为甲没有设置对照实验”。设置对照实验:

①“取长势相同的大豆幼苗15株,置于同样的培养液和适宜的温度和光照等条件下培养”。

②探究“赤霉素对大豆植株高矮特性的影响”实验唯一不同的变量是有无赤霉素,其它条件都相同,因此对照组每天喷洒与实验组等量的清水。

③“20天后测量每株大豆的高度,计算平均高度”。

(3)如果20天后,出现实验组植株的平均高度大于对照组植株的平均高度的实验结果,可以得到“赤霉素有促进大豆植株增高作用”的实验结论。

(4)可能影响大豆植株高度的因素有温度、光照强度等。

【点睛】实验中,控制变量和设置对照实验是设计实验方案必须处理好的两个关键问题。

16. 能 排除偶然因素的影响 不可能 A、B瓶条件的不同之处是A加了杏仁,B瓶没加入,其他条件相同,B瓶的蚱蜢没有死亡,可以证明A瓶的蚱蜢是被杏仁杀死的 C瓶只加入与A瓶等量的杏仁,不加水

【详解】(1)A瓶与B瓶的唯一不同的量是杏仁,A瓶中加有杏仁,4分钟后10只蚱蜢大部分死亡,B瓶中没有加杏仁,4分钟后10只蚱蜢仍活跃,说明杏仁能杀死昆虫,故填能。

(2)各容器中都放入10蚱蜢可以减少其它偶然因素的影响而导致实验出现误差:如果采集的蚱蜢生病、或受到其它非生物因素影响等都会导致实验出现误差,为了避免出现此类偏差,实验中应尽可能多选几只蚱蜢,排除其它因素的干扰,故填排除偶然因素的影响。

(3)A、B瓶条件的不同之处是A加了杏仁,B瓶没加入杏仁,其他条件相同,B瓶的蚱蜢没有死亡,可以证明A瓶的蚱蜢是被杏仁杀死的,故填不可能,A、B瓶条件的不同之处是A加了杏仁,B瓶没加入,其他条件相同,B瓶的蚱蜢没有死亡,可以证明A瓶的蚱蜢是被杏仁杀死的。

(4)设置C瓶与A瓶进行对照,验证是否杏仁只有加水后才能起到毒剂的作用,A瓶中加有杏仁和水,则C瓶只需加入与A瓶等量的杏仁,不加水,故填C瓶只加入与A瓶等量的杏仁,不加水。

17. 蜂蜜流到试管底部的时间 温度越低,蜂蜜的粘性越强 B

【详解】(1)由图可知,小科的实验是通过蜂蜜流到试管底部的时间来分析蜂蜜的粘性大小的,故填蜂蜜流到试管底部的时间。

(2)由图可知,冰箱的温度较低,蜂蜜流到试管底部的时间较长,说明温度低时蜂蜜的粘性较大,微波炉加热时的温度较高,蜂蜜流到试管底部的时间较短,说明温度高时蜂蜜的粘性较小,故填温度越低,蜂蜜的粘性越强。

(3)A、 图像表明温度越高,蜂蜜的粘性越大,与实际不符,选项错误;

B 图像说明温度越高,蜂蜜的粘性越大,与实际相符,选项正确;

C 图像说明,蜂蜜的粘性先随温度升高而增大,然后随温度升高反而下降,与实际不符,选项错误;

D 图像说明,蜂蜜的粘性先随温度升高而减小,然后随温度升高而升高,与实际不符,选项错误,故填B。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录