甘肃省张掖市临泽县第一中学2024-2025学年高一下学期6月月考语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省张掖市临泽县第一中学2024-2025学年高一下学期6月月考语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 253.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-03 17:25:32 | ||

图片预览

文档简介

临泽一中2025春学期高一年级6月月考语文试卷

考试时间:150分钟 满分150分

一、现代文阅读(共35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5小题。

材料一:

创作并不是为细节而细节。细节的存在是因为细节具有提升作品品格的功能。人 们也许会忘记作品的情节、人物,但会因一个典型细节而记住作品。

细节的存在使人物形象的刻画更为鲜活。这也是人们对细节意义的普遍性认知。 《小二黑结婚》中的二诸葛、三仙姑等人物形象令人印象深刻,这与赵树理善于捕捉并使用细节分不开。细节在某种条件下也往往会影响作品的结构。或者说,作者会设计一种类似于“中枢”意义的细节,并围绕这一细节来展开作品。刘慈欣的《乡村教师》中的乡村教师让孩子们背诵牛顿定律的细节是整个小说结构的重心。这种 “宇宙巧合”的细节使人类与宇宙中的碳基联邦发生了奇异的联系,进而产生了拯救太阳系的功用。在很多情况下,细节会改变作品的艺术境界,使作品的品格发生变化。当然,这种变化可能是积极的,也可能是消极的。衡量的标准就在于对细节的使用是否合适。有一种情况是,由于细节的出现对作品中的社会背景、人物命运等形成某种暗示或隐喻。茅盾的《子夜》中描写吴老爷子从传统的乡下进入当时灯红酒绿的上海,立刻就晕了过去。这个细节充满了象征意味,隐喻当时的中国社会也将面临像吴老爷子一样的命运。可见,细节使作品变得血肉饱满、气韵生动,具有真实的力量和超越真实的灵动性。

尽管并不是所有的优秀作家都重视细节描写,但长于细节描写的作家一定是优秀的。他们具有营造细节的天赋、才华,以及准确运用细节提升作品品格的卓越能力。

作家首先要有艺术的敏感度。就是说作家对万物所蕴含的艺术可能性要有敏锐的鉴别力、感受力。如果作家没有这种敏锐性,对万事万物持冷漠、麻木、僵硬的态度,就难以发现艺术的细节。作家其次要有对生活的熟悉度。不熟悉、不了解生活,不知道人们是怎样度过每一天的,就难以表现出活色生香、充满人间气息的生活。而细节正隐藏在这样的生活中。细节可能是作家捻断数根须后创造的,但最好的状态是在熟悉描写对象之后的从心所欲不逾矩,自然而然地表现出来。作家还要有表达的准确度。有的人认识到了细节的重要性,喜欢描写细节,但可能这些细节或者冗杂多余,或者与作品需要的艺术情境不符,或者张冠李戴,与人物的性格、精神品格相悖。这样的细节描写就是不妥的,甚至是失败的。细节的准确度除了要体现人物的性格、价值观之外,还要体现其生存的社会环境,包括经济的、文化的与伦理的 ……只有准确的细节才能点石成金、锦上添花,使作品的品格得到升华, 艺术的魅力得到强化。

(摘编自杜学文《细节,无所不在又意味深长》 )

材料二:

细节可以揭示出小说的秘密。小说是时间的艺术,如何在时间之流中呈现一定密度和频次的细节,是小说艺术成败的关键要素。在这里,所谓密度是指一个细节单元的体量,频次主要是指相同或相似细节出现的频率。

一般而言,小说中的细节描写越丰富越好,但这并不等于无原则的堆砌和罗列细节。匈牙利哲学家卢卡奇从其倡导的“总体性”出发,认为细节应该是情节之中的细节,应该是为了塑造人物、书写命运而存在,否则就是“细节肥大症 ” 。

所谓“肥大”不仅是细节的“量”的问题,还指细节所承担的功能及其艺术效果。就人物塑造而言,作家常常采取外貌、语言、动作等细节描写来塑造人物,但如果没有抓住人物性格的关键特征,再多的细节也无法掩饰人物形象的模糊和空洞。“细节肥大症”不仅是写作技巧问题,还是以何种姿态来面对人、书写人的写作伦理问题。很多推理小说的细节描写极其严密和精细,但很少能塑造出光彩动人的人物形象,根本原因还是没有把人物作为统率故事、细节的灵魂。

小说往往通过“细节的洪流”来成就别样的小说艺术。所谓“细节的洪流”,是说“众多细节不再是悬念或者宏大叙事抛弃的多余之物,相反这是一种历史存在”。卡夫卡的《变形记》用大量细节精细地描述了格里高尔变成甲虫之后的各种变化和感受,细节不为情节发展而设置,却有力地表现了主人公艰难的生存境遇和体验。“细节的洪流”就是小说的主体,缅节本身具有了自足性。如果没有这些“细节的洪流”,读者无法“原谅”一位不交待格里高尔“为何变”“如何变”的作者。

小说艺术常常通过调节相同或相似细节的出现频次来实现不同的艺术效果。美国文学评论家米勒在《小说与重复》中写道:“对一部小说的阐释,在一定程度上要通过注意诸如此类重复出现的现象来完成。”理解了这种“重复”、与“频次”,也就拿到了打开小说艺术的钥匙。马尔克斯的《百年孤独》中,奥雷里亚诺上校反复制作又销毁小金鱼的细节,似乎在象征着人类永不停息地劳作、永不停息地抗争,但这种抗争又是徒劳的。这个多频次的细节描写实现了制造悬念、推进叙事、前后呼应的效果。

(摘编自李晓禺《细节揭示出小说的秘密》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.细节描写可使人物形象的刻画更鲜活,因此人物细节越丰富,作品的艺术境界就越高。

B.优秀的作家一定善于捕捉并使用细节,且具有准确运用细节提升作品品格的卓越能力。

C.《变形记》中“细节的洪流 ”使读者能够接受作者不交代主人公“为何变 ”“如何变 ”。

D.小说创作中,细节若脱离情节发展的需要,就无法深刻展现主人公的内心与情感状态。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.两则材料都以细节描写为核心话题,材料一侧重于论述细节的功能及创作要求,材料二则着重从密度、频次等维度分析细节与小说艺术的深层关联。

B.两则材料都是文学理论文章,且都运用了举例论证、反面假设论证这两种论证方法,使得文学理论得以通俗易懂地呈现。

C.材料一认为作家所具备的艺术敏感度、对生活的熟悉度、表达的准确度等都与创作的质量密切相关。

D.材料二认为,通过调节相同或相似细节的频次,可以实现很多艺术效果,如制造悬念、推进叙事、前后呼应等,《百年孤独》就是典例。

3.下列选项,不能作为论据来支撑材料二观点的一项是( )(3分)

A.《哦,香雪》中又土又过时的木质铅笔盒,不仅呈现了台儿沟的贫穷、封闭,更映照出香雪的自卑与渴望。

B.《百合花》中两次出现干硬的馒头,这一细节前后呼应,将战争叙事的宏大主题凝结到具体的物质载体上。

C.《变色龙》中反复描写奥楚蔑洛夫穿大衣和脱大衣,小说通过细节描写强化了他的见风使舵、趋炎附势。

D.《红楼梦》前八十回中林黛玉一共哭了37次,这一细节高度契合了绛珠仙子“还泪报恩”的神话设定。

4.根据材料二,分析下面段落的划线句是否属于“细节肥大症”。(4分)

只说林冲就床上放了包裹被卧,就坐下生些焰火起来。屋边有一堆柴炭,拿几块来,生在地炉里。仰面看那草屋时,四下里崩坏了,又被朔风吹撼,摇振得动。林冲道:“这屋如何过得一冬 待雪晴了,去城中唤个泥水匠来修理。”向了一回火,觉得身上寒冷,寻思:“却才老军所说,二里路外有那市井,何不去沽些酒来吃 ”便去包裹里取些碎银子,把花枪挑了酒葫芦,将火炭盖了,取毡笠子戴上,拿了钥匙,出来,把草厅门拽上;出到大门首,把两扇草场门反拽上锁了;带了钥匙,信步投东。雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得紧。

5.鲁迅小说《祝福》中,四婶对祥林嫂说“你放着罢”共出现三次,分别是:

“祥林嫂,你放着罢!我来摆。”四婶慌忙的说。

“祥林嫂,你放着罢!我来拿。”四婶又慌忙的说。

“你放着罢,祥林嫂!”四婶慌忙大声说。

这一细节,历来被人称赞,显示出作者营造细节的强大能力,请结合两则材料简要分析。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6-9小题。

北上(节选)

徐则臣

谢仰止半躺在椅子上,跷二郎腿,叼着一品梅牌香烟,不屑地睁着半只眼。旁边在唱《贵妃醉酒》,票友们的目光聚在唱和拉的圆心里,只有我堂伯的椅子斜着背对他们。他在等我。但我走近了,他睁开的半只眼也闭上了。

我弯下腰,像鞠躬。我说:“伯伯好。”

堂伯眼睛睁开一下又闭上。

“表来看您老人家了。”

①堂伯咳嗽了一声,嗓音利索,唱了大半辈子戏居然没唱出咽炎。

“昨晚我跟我爸通了一个很长的电话,他让我一定把问候带到。老谢家,他就您这一位兄长了,多大的事也务请您多包涵。”

堂伯突然放下二郎腿,噌地站起身,腿脚比我都利索。他转身往外走。我没弄明白他什么意思,②只觉得被闪了一下。眼看着他出了院门,我还晾在原地。一瞬间我做了决定:到此为止吧,明天买上半车火纸,到河边多找几个点烧,总有一处离谢家的祖先更近,我的大嗓门平遥公他们能听见。院门口出现半个身子,堂伯对我愤怒地招了一下手。让我出去?有点意思了。我屁颠屁颠地跑过去。《弟子规》上说:父母呼,应勿缓;父母命,行勿懒。

“你爸到底想说什么?”堂伯坐在石桥的栏杆上,背着我说话。

“我爸说,推荐上大学的事,我爷爷没做过任何手脚。他也没这个能力。”

“停!四十多年了,你爸就让你回来说这句话?”

堂伯的嘴唇颜色渐渐发紫变黑。腿脚再好,年龄不饶人,心脏这个发动机还是老化了。我在他旁边下首坐下来,递给他一根烟,帮他点上。我得缓和一下气氛,身体最重要。

“伯伯,上一辈的恩怨我没资格介入,也不想介入,但有点切身感受,还是想跟您交流一下。我爷爷对北京的激情的确让人费解,反正我是弄不明白,但是我敢肯定,老爷子是个好人,心软得看一场周信芳的戏都要流好几次眼泪。听说您唱淮海戏,除了周信芳,电视上他看得最多的就是淮海戏。老人家去世前的那些年里,多次想回到运河边,但最后还是作罢,是因为他觉得,误会不能消除,他回来就是刺激你。他想让时间来解决问题。但是您看,时间再伟大,有时候也是不作为的。”

“说得轻巧!你知道那种环境下,那样的机会对一个人有多重要么?我为什么唱戏?在一个小地方,只有唱戏,才能把你从平庸的生活里解放出来,过上另外一种生活。你以为我不想去北京?你以为这里的人不想去北京?不为要去那里过日子,而是因为生活在河边,从小就知道这条河一直流到北京,那是终点,都想去终点看一看,流过清江浦的水流到那里,最终变成了什么样子。”

“还是水。”

“水跟水不一样。那是谁说的,人不能两次踏入同一条河流。”堂伯说完,瞳孔突然放大,他的言辞把自己惊着了,夹着香烟的手都抖了。

“赫拉克利特。”我能感觉到,堂伯确实是憋坏了。也因此我突然发现,这些年他对此事不能释怀,放不下的理由其实早有所变化。推荐上大学的机会固然十分宝贵,被冒名顶替的愤怒固然也相当暴烈,但时间总会打磨掉外在的棱角;时间唯一不能消除的,是内心里的好奇与渴望,不仅无力消除,反还做了帮凶,像蚌病成珠一样,时间如运河水一般帮你把一粒沙子越磨越大,直到变成再也不能忽视和排解的珍珠。也许很多年里,堂伯自己都没意识到,事情已经悄然起了变化。想起父亲跟我说过,仰止堂伯是个游泳好手,年轻时他们在运河里比赛,从大闸口出发,③仰止伯伯总是第一个游到水门桥。“伯伯,我郑重邀请您去北京。愿意见见我爸妈,就见;不愿见,咱们就好好看看通州段的运河。就在我家门口。我可以陪您从这头一直走到那头。”

堂伯盯着我看,眼睛开始发亮,水珠聚集产生了光。他把烟吸得很响,吸烟的声音都带了鼻音,嘴唇也开始哆嗦。我,考虑一下。他站起来,脚底下飘飘忽忽地往南走。院子里谁在唱《萧何月下追韩信》,沙哑豪壮的唱腔传过来:

我主爷起义在芒砀,拔剑斩蛇天下扬。怀王也曾把旨降,两路分兵进咸阳。先进咸阳为皇上,后进成阳扶保在朝纲。也是我主洪福广,一路上得遇陆贾、郦生与张良。一路上秋毫无犯军威壮,我也曾约法定过三章。项羽不遵怀王约,反将我主贬汉王。

那天离去匆匆,留下住址,又和孙晏临采风去了。回到酒店,前台转告我,一位老先生留了封信。我打开信封,半张纸,只有五个字:永思园公墓。

鲜花和水果供上,我把火纸均匀地分到每一位祖先的墓前,点着。我把祖父和父亲想说的话给列祖列宗都说了一遍。我们没法逢年过节都来给你们烧纸上坟,但敬重和缅怀之心从未放下。真希望运河自济宁以北从未断流,我们就可以随时把想说的话放到运河里,一句句地让它们顺水漂流,一直漂流到你们身边。我像在电视台录节目一样,自言自语半天,我的祖先是最忠实的听众。说完了,我在谢平遥的墓前蹲下来,想象祖父回忆中那个坐在藤椅里的胖老头。祖先是一件遥远的事。我蹲在遥远的祖宗跟前抽了一根烟,站起来时,发现旁边站着一个人。两列坟墓之外的地方,背着手站着堂伯谢仰止。

“伯伯。”

堂伯对我点点头,背着手走过来。能告诉我祖宗的墓地,人还过来,至少说明他正视了历史。一辈子揣心里放不下的事,谁也无权要求他原谅,我说:“谢谢伯伯。”

他对我摆摆手:“不想提了。”他的声音沙哑不少。他对着祖先的坟墓说:“祖宗们在上,仰止和望和来看你们了。当年平遥先祖沿运河去了北京,今天望和沿运河又回到清江浦,这也是咱们谢家几代人聚得最全的一次了。大道理仰止也说不了多少,就给列祖列宗唱一段我自己写的《长河》,就当给祖宗们再奠一杯薄酒了。”

开腔吓我一跳,从平遥公的北上到我的南下,堂伯简明扼要地把清江浦谢家的历史梳理一遍。几代人或为事业,或为志趣,或为生计,谢家的经历竟一直不曾远离运河左右。我明白堂伯昨夜为什么没休息好了,他熬到半夜,把我编进了唱词里。

除了管理人员,永思园里只有我们俩,④堂伯把声音彻底放开,苍凉宽阔,悠远绵长,整个唱段里听得见洪波涌起、涛声阵阵。

(有删改)

6. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.堂伯在等我时表现出一种拒人于千里之外的姿态,小说对此进行细致刻画,凸显出人物鲜明而独特的性格特点。

B.小说在我与堂伯对话过程中交代了嫌怨产生的来龙去脉,也传达出我们一家对冒名顶替上大学一事的深深歉疚。

C.堂伯在听到我诚邀他进京后,一时间情绪颇为激动,说明他动心了,这对他后来态度的转变无疑起到促进作用。

D.小说以家族小故事反映时代大变迁,将个人命运置于历史和现实的时空交错中,增加了叙事的曲折性和厚重感。

7. 下列对文中画横线句子的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.①用咳嗽回应问候,表现出堂伯对我的怠慢与不屑,暗含他对过往恩怨难以释怀。

B.②既说明堂伯抽身外出行动之迅疾,又刻画出我因始料未及而瞬间产生的失落感。

C.③强调了堂伯性格中根深蒂固的不服输精神,侧面揭示他对往事耿耿于怀的原因。

D.④是堂伯对郁结心中多年的不平之气的尽情宣泄,也是他对谢家祖先的深情告慰。

8. 文中画波浪线部分是如何表现“我”的说话艺术的?请根据内容加以梳理。(4分)

9. “运河”在小说中与谢家有着千丝万缕的联系,承载着丰富的意蕴。请简要分析。(6分)

二、古诗文阅读(共35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14小题。

材料一:

吴起者,卫人也,好用兵。尝学于曾子,事鲁君。齐人攻鲁,鲁欲将吴起,吴起取齐女为妻,而鲁疑之。吴起于是欲就名,遂杀其妻,以明不与齐也。鲁卒以为将。将而攻齐,大破之。

鲁人或曰:“夫鲁小国,而有战胜之名,则诸侯图鲁矣。且鲁卫兄弟之国也,而君用起,则是弃卫。” 鲁君疑之,谢吴起。吴起于是闻魏文侯贤,欲事之。文侯问李克曰:“吴起何如人哉?” 李克曰:“起贪而好色,然用兵司马穰苴不能过也。” 于是魏文侯以为将,击秦,拔五城。

起之为将,与士卒最下者同衣食。卧不设席,行不骑乘,亲裹赢粮,与士卒分劳苦。卒有病疽者,起为吮之。卒母闻而哭之。人曰:“子卒也,而将军自吮其疽,何哭为?” 母曰:“非然也。往年吴公吮其父,其父战不旋踵,遂死于敌。吴公今又吮其子,妾不知其死所矣。是以哭之。”

(节选自《史记 孙子吴起列传》)

材料二:

太史公曰:世俗所称师旅,皆道孙子十三篇、吴起兵法,世多有,故弗论,论其行事所施设者。语曰:“能行之者未必能言,能言之者未必能行。” 孙子筹策庞涓明矣,然不能蚤救患于被刑。吴起说武侯以形势不如德然行之于楚以刻暴少恩亡其躯。悲夫!

(节选自《史记 孙子吴起列传》)

10.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

吴起说A武侯 B以形势不如德C 然行之于楚D以刻暴少恩E亡其躯

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“鲁欲将吴起” 与 “所以遣将守关者”(《鸿门宴》)两句中的 “将” 字含义不同。

B.“然用兵司马穰苴不能过也” 与“是寡人之过也”(《烛之武退秦师》)中 “过” 字意思相近。

C.“战不旋踵” 指作战时不向后转,形容勇猛向前,毫不退缩,“踵” 在这里指脚后跟。

D.“筹策庞涓” 的 “筹策” 意为谋划、算计,与 “运筹帷幄之中” 的 “运筹” 意思相近。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A. 吴起为取得鲁国的信任,不惜杀死自己的妻子,以表明自己不亲附齐国,最终如愿以偿担任鲁国将领并大败齐军。

B. 鲁国有人认为,鲁国是小国却有战胜的名声,会引起诸侯图谋,而且重用吴起会让鲁国失去卫国这个盟友,鲁君因此怀疑吴起。

C. 吴起担任将领时,与士兵同甘共苦,亲自为生病长毒疮的士兵吮吸脓血,士兵的母亲却因此哭泣,因为她担心儿子会像父亲一样战死。

D. 司马迁认为,世人熟知孙子十三篇和吴起兵法,但吴起在楚国的实践表明,他虽能提出正确的治国理念,却因自身残暴少恩而丧命。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)起贪而好色,然用兵司马穰苴不能过也。(4分)

(2)往年吴公吮其父,其父战不旋踵,遂死于敌。(4分)

14.吴起在鲁国和魏国的经历有何不同?请简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15-16小题。

落梅

刘克庄

一片能教一断肠,可堪平砌更堆墙。

飘如迁客来过岭,坠似骚人去赴湘。

乱点莓苔多莫数,偶粘衣袖久犹香。

东风谬掌花权柄,却忌孤高不主张。

【注】这首诗写于诗人任建阳(今属福建)令时。当时的当权者嫉贤妒能、排斥异己,诗人和一些正义之士备受排挤。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.开篇写落梅铺满台阶又堆上墙头,衰败的景象既令人感伤,又引发后文的联想。

B.颔联将仕途坎坷的迁客骚人比作落梅,表达了对其遭遇的深切同情。

C.“乱点莓苔”写落梅与莓苔之类为伍的凄凉,“多莫数”则表现出对其不幸命运的无限叹惋。

D.全诗通过对梅花品格及遭遇的描写,透露出诗人的感慨,引人深思。

16.有诗人评价这首诗“运笔委婉,寄托遥深”,请就诗歌尾联谈谈你的看法?(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(每空 1 分,共 6 分)

(1)《阿房宫赋》中的“ , ”两句告诫后世统治者,如果不能汲取秦覆灭的教训就会重蹈覆辙。

(2)孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》中有“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”两句,描绘了壮阔浩大的洞庭景象,杜甫《登岳阳楼》中也有与之意境相近的描绘洞庭景象的诗句,这两句诗是“ , ”。

(3)黄河作为中华民族的母亲河,是古代诗歌中常见的意象,深深地刻进了中华民族的文化基因,如“ , ”。

三、语言文字运用(本题共5小题,18分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

换垃圾袋时,我们常有一不小心撕破袋子的尴尬,想多买点备用,于是打开购物软件,“免撕“可抽取”“一拉即收”“不脏手”等关键词映入眼帘,如此细分的需求令人惊讶,也引人思考。

经济飞速发展,( 甲 )。原来的需求并不是消失了,而是升级了。当现有的产品与升级的需求不相匹配,是 A ,还是推陈出新 想要迎头赶上,又该何处用力?不久前,大容量的“吨吨桶”还备受欢迎,但近来,“迷你杯”“玲珑杯”“口袋杯”……这些体积小、重量轻、易携带的产品,因为满足了消费者通勤、出差、健身等不同场景的需求,销量颇为可观。

只有疲软的产品,没有疲软的市场。供给侧如何更好贴近消费端的需求?想要打开市场新天地,既要在产品创新上寻思路,( 乙 )。比如,垃圾袋从“点断式”变为“抽取式”,技术的突破,①浙江某市不仅实现从频临破产到业绩翻番的蝶变,②还打开了海外市场。③液体粉笔的研发让师生免受粉尘之扰,④如今湖北应城某村粉笔年销售额超过1亿多元,⑤村民眼中的夕阳产业焕发新生。

实践证明,产品创新和技术创新必须紧扣消费升级需求。只有贴近消费需求和使用场景,才能提高产品品质和性能,打造差异化竞争优势,在市场上立于不败之地。

播撒创新的种子很关键, a 静候其破土生长的耐心和定力 b 重要。从0到1不容易,“手撕钢”的背后是研发团队的长期攻关,平均每两天 c 会遭遇一次失败;从1到100也并不轻松,北京冬奥会的防寒“神器”——仿鹅绒结构高保暖絮片,经历了几百次试验 d 实现量产。

对于企业而言,转型发展的道路绝非坦途,创新也不是 B 的事。深耕技术赋能,以差异化破局,朝着“正确的方向”埋头苦干,方能铸就核心竞争力,才能赢得市场,赢得未来。

18.请在文中面横线(A、B)处填入恰当的成语。(4分)

19.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(4分)

20.文中画波浪线部分有两处语病,请指出其序号并做修改。可增删少量词语,但不得改变原意。(4分)

21.文章第五段划线(a、b、c、d)处需要补充虚词,使句意完整,下列最恰当的一项是(3分)

选项 空处 a b c d

A 但 同样 就 终于

B 而 更 可能 终于

C 而 同样 就 才

D 但 更 可能 才

22.满足消费者需求的产品才能赢得口碑。2025武汉马拉松完赛奖牌被网友夸赞“情绪价值拉满”,请结合奖牌图案,简要分析网友这样评价的原因。(5分)

四、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

在网络上,一句并非出自原著的“生命中曾拥有的全部灿烂,终究都需要用寂寞偿还”被误传为“《百年孤独》名句”。事实上,马尔克斯在书中对孤独的诠释,远非一句这样的话所能概括。

这一现象引发了很多思考:为何人们更愿相信这样的“伪金句”?这种“贴标签式阅读”又会对经典的传播与理解产生怎样的影响?……

请结合材料,写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一语文答案

1.C

【解析】

A项:说法绝对。根据材料一第二段中的“在很多情况下,细节会改变作品的艺术境界……这种变化可能是积极的,也可能是消极的。衡量的标准就在于对细节的使 用是否合适”和材料二第三段中的“如果没有抓住人物性格的关键特征,再多的细节也无 法掩饰人物形象的模糊和空洞”可知,并非人物的细节越丰富,作品的艺术境界就能越高, 细节对作品的改变也可能是消极的。

B项:“ 优秀的作家一定善于捕捉并使用细节”曲解文意。材料一第三段说的是“并不是所有的优秀作家都重视细节描写,但长于细节描写的作家一定是优秀的”。

D项:根据材料二第四段“卡夫卡《变形记》用大量的细节描述了格里高尔变成甲虫后的各种变化和感受,细节不为情节发展而设置,却有力地表现了主人公艰难的生存境遇和体验。”可知,细节描写不是时时为情节发展服务,脱离情节发展需要,也可以展现人物的内心。

2.B

【解析】

反面假设论证所产生的效果不是通俗易懂,而是通过对假设结果的分析和推导,得出与原论点相符的结论,进而加强原论点的说服力。

3.A

【解析】材料二的观点是:小说中呈现一定密度和频次的细节是小说艺术成败的关键 要素,细节应该为塑造人物、书写命运服务,但要警惕“细节肥大症” 。B、C、D三项中都提到了某一细节的多次出现,也都体现了这一多次出现的细节的艺术效果。A项虽然谈 到了“木质铅笔盒”这一细节及其艺术效果,但“木质铅笔盒”只在《哦,香雪》中的一 处出现,并非多次。

4.①不属于“细节肥大症”。②细节肥大症指无原则地堆砌和罗列细节,且细节不能承担一定的功能,不能展现一定的艺术效果,此段的细节不属于这种情况。③该细节服务于人物塑造:文中对林冲取碎银、挑酒葫芦、盖火炭、锁门等动作细节描写,精准抓住其细心、谨慎的性格关键特征,突出其对生活还抱有幻想。④该细节属于“情节之中的细节” ,其中盖火炭、锁门等暗示后文草料场的大火不是林冲的失误。

【观点陈述 1分,定义 1分,后两点各 1分,从“属于情节”、“人物形象的关键特征”两方面作答且形象概括与情节作用要准确】

5.①作者具备艺术的敏感度:三次“你放着罢”,相似细节中的细微差别蕴含的价值与意义体现了作者敏锐的鉴别力、感受力。②作者具备对生活的熟悉度:作者平时非常了解、熟悉生活,有对生活的熟悉度,所以能让细节自然呈现,与人物身份毫不违和。

③作者具备表达的准确度:作者用这一细节准确揭示了四婶的价值观,暗示了祥林嫂的生存环境,推动了情节发展,升华了作品的品格。④作者合理把控这细节呈现的密度和频次,实现了推进叙事、前后呼应的效果。

【前三点“敏感度”、“熟悉度”、“准确度”理论 1分,对《祝福》的分析 1分;第四点“密度和频次”1分,“推进叙事、前后呼应的效果”1分。必须答出第④点,如果未答第④点,前三点即 使都答对也只能得 4分】

6. B 7. C

8. 首先,将自己从矛盾中剥离出来,以局外人身份来谈切身感受,表明客观公允的评价态度;

然后,强调爷爷人好心善,暗示冒名顶替一事与他无关,为其辩白;

接着,表明爷爷因为堂伯而关注喜爱淮海戏,拉近情感距离;

最后,站在对方立场说事,既表达出爷爷对老家亲人的牵挂,又凸显了他的善解人意,这样说入情入理。

9. ①运河连接着外面的世界,寄寓着谢家人对未知世界的憧憬和摆脱平庸的希望,是希望之河;

②运河拉开了谢家人与人之间的距离,也造成彼此天差地别的生活境遇,是命运之河;

③运河见证了谢家几代人的恩恩怨怨,连结着彼此的血脉亲情,是血脉之河。

10.【解析】“吴起说武侯以形势不如德”,“以形势不如德” 是 “说武侯” 的具体内容,中间不能断开,故涂C;“以刻暴少恩” 是吴起在楚国行事的特点,“亡其躯” 是结果,应在“行之于楚” “少恩” 后断开,故涂D E。

11.B【解析】“然用兵司马穰苴不能过也” 的 “过” 是 “胜过、超过” 之意, “是寡人之过也” 的 “过” 是“过错”,两句含义不同。

12.D【解析】“提出正确的治国理念” 错误,文中 “吴起说武侯以形势不如德”,这只是他的一种言论,不能等同于 “正确的治国理念” 。

13(1)吴起贪心而且好色,然而带兵打仗,就是司马穰苴也超不过他。

(2)往年吴将军为孩子的父亲吮吸毒疮,孩子的父亲在战场上勇往直前,绝不后退,结果死在敌人手里。

14. ①在鲁国:因娶齐女为妻遭怀疑,杀妻明志获将位,战胜齐国后因他人进言被辞退。

②在魏国:因魏文侯贤明前往投奔,虽被评价有缺点但仍被任命为将,与士兵同甘共苦,得到士兵拥护。

15.B “颔联将仕途坎坷的迁客骚人比作落梅”错误,“飘如迁客来过岭,坠似骚人去赴湘”的意思是:飘零的梅花就像匆匆过岭的迁客,坠落的梅花犹如不得已赴湘的失意文人。所以颔联是把落梅比喻成迁客骚人。

16.①尾联运用比喻手法(或象征),将当权者比作东风,将当权者谬掌权柄,妒贤嫉能生动形象表达出来。②表面上是在谴责东风不解怜香惜玉,却偏偏掌握了对众花生杀予夺的大权,忌妒梅花的孤高。实则暗讽了历史上和现实中一切嫉贤妒能、打击人才的当权者。③委婉寄托了自己怀才不遇的感慨,以及对当前这个弃毁贤才的时代的不满。

17.(1)后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也

(2)吴楚东南坼,乾坤日夜浮

(3)欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山(黄河远上白云间,一片孤城万仞山/白日依山尽,黄河入海流)

18.A因循守旧(墨守成规、故步自封)B轻而易举(一蹴而就、唾手可得、易如反掌)(每处1分)

19.甲:市场需求也会发生变化(消费需求/购物需求总在发生变化)乙:也要在技术创新上求突破(也要向技术创新要动力)(每处2分)

20.①句,句首加“让”或“使”;④句,去掉“超过”或“多”。

21.C

22.①奖牌外圈刻有玉璧祥云纹样,寓意生生不息、延绵不绝的文化传承和生命活力;②内圈环绕黑红相间的漆器如意纹饰,寓意选手快乐奔跑,吉祥如意;③汉马微标中的武汉长江大桥,富有武汉地域文化特征,是与时俱进、自新自强的精神象征;④标注马拉松里程数,既是参赛者完赛的纪念,也是对其体育精神的表彰。(答出一点给2分,答出两点给3分,答出三点给满分。意思答对即可)

考试时间:150分钟 满分150分

一、现代文阅读(共35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5小题。

材料一:

创作并不是为细节而细节。细节的存在是因为细节具有提升作品品格的功能。人 们也许会忘记作品的情节、人物,但会因一个典型细节而记住作品。

细节的存在使人物形象的刻画更为鲜活。这也是人们对细节意义的普遍性认知。 《小二黑结婚》中的二诸葛、三仙姑等人物形象令人印象深刻,这与赵树理善于捕捉并使用细节分不开。细节在某种条件下也往往会影响作品的结构。或者说,作者会设计一种类似于“中枢”意义的细节,并围绕这一细节来展开作品。刘慈欣的《乡村教师》中的乡村教师让孩子们背诵牛顿定律的细节是整个小说结构的重心。这种 “宇宙巧合”的细节使人类与宇宙中的碳基联邦发生了奇异的联系,进而产生了拯救太阳系的功用。在很多情况下,细节会改变作品的艺术境界,使作品的品格发生变化。当然,这种变化可能是积极的,也可能是消极的。衡量的标准就在于对细节的使用是否合适。有一种情况是,由于细节的出现对作品中的社会背景、人物命运等形成某种暗示或隐喻。茅盾的《子夜》中描写吴老爷子从传统的乡下进入当时灯红酒绿的上海,立刻就晕了过去。这个细节充满了象征意味,隐喻当时的中国社会也将面临像吴老爷子一样的命运。可见,细节使作品变得血肉饱满、气韵生动,具有真实的力量和超越真实的灵动性。

尽管并不是所有的优秀作家都重视细节描写,但长于细节描写的作家一定是优秀的。他们具有营造细节的天赋、才华,以及准确运用细节提升作品品格的卓越能力。

作家首先要有艺术的敏感度。就是说作家对万物所蕴含的艺术可能性要有敏锐的鉴别力、感受力。如果作家没有这种敏锐性,对万事万物持冷漠、麻木、僵硬的态度,就难以发现艺术的细节。作家其次要有对生活的熟悉度。不熟悉、不了解生活,不知道人们是怎样度过每一天的,就难以表现出活色生香、充满人间气息的生活。而细节正隐藏在这样的生活中。细节可能是作家捻断数根须后创造的,但最好的状态是在熟悉描写对象之后的从心所欲不逾矩,自然而然地表现出来。作家还要有表达的准确度。有的人认识到了细节的重要性,喜欢描写细节,但可能这些细节或者冗杂多余,或者与作品需要的艺术情境不符,或者张冠李戴,与人物的性格、精神品格相悖。这样的细节描写就是不妥的,甚至是失败的。细节的准确度除了要体现人物的性格、价值观之外,还要体现其生存的社会环境,包括经济的、文化的与伦理的 ……只有准确的细节才能点石成金、锦上添花,使作品的品格得到升华, 艺术的魅力得到强化。

(摘编自杜学文《细节,无所不在又意味深长》 )

材料二:

细节可以揭示出小说的秘密。小说是时间的艺术,如何在时间之流中呈现一定密度和频次的细节,是小说艺术成败的关键要素。在这里,所谓密度是指一个细节单元的体量,频次主要是指相同或相似细节出现的频率。

一般而言,小说中的细节描写越丰富越好,但这并不等于无原则的堆砌和罗列细节。匈牙利哲学家卢卡奇从其倡导的“总体性”出发,认为细节应该是情节之中的细节,应该是为了塑造人物、书写命运而存在,否则就是“细节肥大症 ” 。

所谓“肥大”不仅是细节的“量”的问题,还指细节所承担的功能及其艺术效果。就人物塑造而言,作家常常采取外貌、语言、动作等细节描写来塑造人物,但如果没有抓住人物性格的关键特征,再多的细节也无法掩饰人物形象的模糊和空洞。“细节肥大症”不仅是写作技巧问题,还是以何种姿态来面对人、书写人的写作伦理问题。很多推理小说的细节描写极其严密和精细,但很少能塑造出光彩动人的人物形象,根本原因还是没有把人物作为统率故事、细节的灵魂。

小说往往通过“细节的洪流”来成就别样的小说艺术。所谓“细节的洪流”,是说“众多细节不再是悬念或者宏大叙事抛弃的多余之物,相反这是一种历史存在”。卡夫卡的《变形记》用大量细节精细地描述了格里高尔变成甲虫之后的各种变化和感受,细节不为情节发展而设置,却有力地表现了主人公艰难的生存境遇和体验。“细节的洪流”就是小说的主体,缅节本身具有了自足性。如果没有这些“细节的洪流”,读者无法“原谅”一位不交待格里高尔“为何变”“如何变”的作者。

小说艺术常常通过调节相同或相似细节的出现频次来实现不同的艺术效果。美国文学评论家米勒在《小说与重复》中写道:“对一部小说的阐释,在一定程度上要通过注意诸如此类重复出现的现象来完成。”理解了这种“重复”、与“频次”,也就拿到了打开小说艺术的钥匙。马尔克斯的《百年孤独》中,奥雷里亚诺上校反复制作又销毁小金鱼的细节,似乎在象征着人类永不停息地劳作、永不停息地抗争,但这种抗争又是徒劳的。这个多频次的细节描写实现了制造悬念、推进叙事、前后呼应的效果。

(摘编自李晓禺《细节揭示出小说的秘密》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.细节描写可使人物形象的刻画更鲜活,因此人物细节越丰富,作品的艺术境界就越高。

B.优秀的作家一定善于捕捉并使用细节,且具有准确运用细节提升作品品格的卓越能力。

C.《变形记》中“细节的洪流 ”使读者能够接受作者不交代主人公“为何变 ”“如何变 ”。

D.小说创作中,细节若脱离情节发展的需要,就无法深刻展现主人公的内心与情感状态。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.两则材料都以细节描写为核心话题,材料一侧重于论述细节的功能及创作要求,材料二则着重从密度、频次等维度分析细节与小说艺术的深层关联。

B.两则材料都是文学理论文章,且都运用了举例论证、反面假设论证这两种论证方法,使得文学理论得以通俗易懂地呈现。

C.材料一认为作家所具备的艺术敏感度、对生活的熟悉度、表达的准确度等都与创作的质量密切相关。

D.材料二认为,通过调节相同或相似细节的频次,可以实现很多艺术效果,如制造悬念、推进叙事、前后呼应等,《百年孤独》就是典例。

3.下列选项,不能作为论据来支撑材料二观点的一项是( )(3分)

A.《哦,香雪》中又土又过时的木质铅笔盒,不仅呈现了台儿沟的贫穷、封闭,更映照出香雪的自卑与渴望。

B.《百合花》中两次出现干硬的馒头,这一细节前后呼应,将战争叙事的宏大主题凝结到具体的物质载体上。

C.《变色龙》中反复描写奥楚蔑洛夫穿大衣和脱大衣,小说通过细节描写强化了他的见风使舵、趋炎附势。

D.《红楼梦》前八十回中林黛玉一共哭了37次,这一细节高度契合了绛珠仙子“还泪报恩”的神话设定。

4.根据材料二,分析下面段落的划线句是否属于“细节肥大症”。(4分)

只说林冲就床上放了包裹被卧,就坐下生些焰火起来。屋边有一堆柴炭,拿几块来,生在地炉里。仰面看那草屋时,四下里崩坏了,又被朔风吹撼,摇振得动。林冲道:“这屋如何过得一冬 待雪晴了,去城中唤个泥水匠来修理。”向了一回火,觉得身上寒冷,寻思:“却才老军所说,二里路外有那市井,何不去沽些酒来吃 ”便去包裹里取些碎银子,把花枪挑了酒葫芦,将火炭盖了,取毡笠子戴上,拿了钥匙,出来,把草厅门拽上;出到大门首,把两扇草场门反拽上锁了;带了钥匙,信步投东。雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得紧。

5.鲁迅小说《祝福》中,四婶对祥林嫂说“你放着罢”共出现三次,分别是:

“祥林嫂,你放着罢!我来摆。”四婶慌忙的说。

“祥林嫂,你放着罢!我来拿。”四婶又慌忙的说。

“你放着罢,祥林嫂!”四婶慌忙大声说。

这一细节,历来被人称赞,显示出作者营造细节的强大能力,请结合两则材料简要分析。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6-9小题。

北上(节选)

徐则臣

谢仰止半躺在椅子上,跷二郎腿,叼着一品梅牌香烟,不屑地睁着半只眼。旁边在唱《贵妃醉酒》,票友们的目光聚在唱和拉的圆心里,只有我堂伯的椅子斜着背对他们。他在等我。但我走近了,他睁开的半只眼也闭上了。

我弯下腰,像鞠躬。我说:“伯伯好。”

堂伯眼睛睁开一下又闭上。

“表来看您老人家了。”

①堂伯咳嗽了一声,嗓音利索,唱了大半辈子戏居然没唱出咽炎。

“昨晚我跟我爸通了一个很长的电话,他让我一定把问候带到。老谢家,他就您这一位兄长了,多大的事也务请您多包涵。”

堂伯突然放下二郎腿,噌地站起身,腿脚比我都利索。他转身往外走。我没弄明白他什么意思,②只觉得被闪了一下。眼看着他出了院门,我还晾在原地。一瞬间我做了决定:到此为止吧,明天买上半车火纸,到河边多找几个点烧,总有一处离谢家的祖先更近,我的大嗓门平遥公他们能听见。院门口出现半个身子,堂伯对我愤怒地招了一下手。让我出去?有点意思了。我屁颠屁颠地跑过去。《弟子规》上说:父母呼,应勿缓;父母命,行勿懒。

“你爸到底想说什么?”堂伯坐在石桥的栏杆上,背着我说话。

“我爸说,推荐上大学的事,我爷爷没做过任何手脚。他也没这个能力。”

“停!四十多年了,你爸就让你回来说这句话?”

堂伯的嘴唇颜色渐渐发紫变黑。腿脚再好,年龄不饶人,心脏这个发动机还是老化了。我在他旁边下首坐下来,递给他一根烟,帮他点上。我得缓和一下气氛,身体最重要。

“伯伯,上一辈的恩怨我没资格介入,也不想介入,但有点切身感受,还是想跟您交流一下。我爷爷对北京的激情的确让人费解,反正我是弄不明白,但是我敢肯定,老爷子是个好人,心软得看一场周信芳的戏都要流好几次眼泪。听说您唱淮海戏,除了周信芳,电视上他看得最多的就是淮海戏。老人家去世前的那些年里,多次想回到运河边,但最后还是作罢,是因为他觉得,误会不能消除,他回来就是刺激你。他想让时间来解决问题。但是您看,时间再伟大,有时候也是不作为的。”

“说得轻巧!你知道那种环境下,那样的机会对一个人有多重要么?我为什么唱戏?在一个小地方,只有唱戏,才能把你从平庸的生活里解放出来,过上另外一种生活。你以为我不想去北京?你以为这里的人不想去北京?不为要去那里过日子,而是因为生活在河边,从小就知道这条河一直流到北京,那是终点,都想去终点看一看,流过清江浦的水流到那里,最终变成了什么样子。”

“还是水。”

“水跟水不一样。那是谁说的,人不能两次踏入同一条河流。”堂伯说完,瞳孔突然放大,他的言辞把自己惊着了,夹着香烟的手都抖了。

“赫拉克利特。”我能感觉到,堂伯确实是憋坏了。也因此我突然发现,这些年他对此事不能释怀,放不下的理由其实早有所变化。推荐上大学的机会固然十分宝贵,被冒名顶替的愤怒固然也相当暴烈,但时间总会打磨掉外在的棱角;时间唯一不能消除的,是内心里的好奇与渴望,不仅无力消除,反还做了帮凶,像蚌病成珠一样,时间如运河水一般帮你把一粒沙子越磨越大,直到变成再也不能忽视和排解的珍珠。也许很多年里,堂伯自己都没意识到,事情已经悄然起了变化。想起父亲跟我说过,仰止堂伯是个游泳好手,年轻时他们在运河里比赛,从大闸口出发,③仰止伯伯总是第一个游到水门桥。“伯伯,我郑重邀请您去北京。愿意见见我爸妈,就见;不愿见,咱们就好好看看通州段的运河。就在我家门口。我可以陪您从这头一直走到那头。”

堂伯盯着我看,眼睛开始发亮,水珠聚集产生了光。他把烟吸得很响,吸烟的声音都带了鼻音,嘴唇也开始哆嗦。我,考虑一下。他站起来,脚底下飘飘忽忽地往南走。院子里谁在唱《萧何月下追韩信》,沙哑豪壮的唱腔传过来:

我主爷起义在芒砀,拔剑斩蛇天下扬。怀王也曾把旨降,两路分兵进咸阳。先进咸阳为皇上,后进成阳扶保在朝纲。也是我主洪福广,一路上得遇陆贾、郦生与张良。一路上秋毫无犯军威壮,我也曾约法定过三章。项羽不遵怀王约,反将我主贬汉王。

那天离去匆匆,留下住址,又和孙晏临采风去了。回到酒店,前台转告我,一位老先生留了封信。我打开信封,半张纸,只有五个字:永思园公墓。

鲜花和水果供上,我把火纸均匀地分到每一位祖先的墓前,点着。我把祖父和父亲想说的话给列祖列宗都说了一遍。我们没法逢年过节都来给你们烧纸上坟,但敬重和缅怀之心从未放下。真希望运河自济宁以北从未断流,我们就可以随时把想说的话放到运河里,一句句地让它们顺水漂流,一直漂流到你们身边。我像在电视台录节目一样,自言自语半天,我的祖先是最忠实的听众。说完了,我在谢平遥的墓前蹲下来,想象祖父回忆中那个坐在藤椅里的胖老头。祖先是一件遥远的事。我蹲在遥远的祖宗跟前抽了一根烟,站起来时,发现旁边站着一个人。两列坟墓之外的地方,背着手站着堂伯谢仰止。

“伯伯。”

堂伯对我点点头,背着手走过来。能告诉我祖宗的墓地,人还过来,至少说明他正视了历史。一辈子揣心里放不下的事,谁也无权要求他原谅,我说:“谢谢伯伯。”

他对我摆摆手:“不想提了。”他的声音沙哑不少。他对着祖先的坟墓说:“祖宗们在上,仰止和望和来看你们了。当年平遥先祖沿运河去了北京,今天望和沿运河又回到清江浦,这也是咱们谢家几代人聚得最全的一次了。大道理仰止也说不了多少,就给列祖列宗唱一段我自己写的《长河》,就当给祖宗们再奠一杯薄酒了。”

开腔吓我一跳,从平遥公的北上到我的南下,堂伯简明扼要地把清江浦谢家的历史梳理一遍。几代人或为事业,或为志趣,或为生计,谢家的经历竟一直不曾远离运河左右。我明白堂伯昨夜为什么没休息好了,他熬到半夜,把我编进了唱词里。

除了管理人员,永思园里只有我们俩,④堂伯把声音彻底放开,苍凉宽阔,悠远绵长,整个唱段里听得见洪波涌起、涛声阵阵。

(有删改)

6. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.堂伯在等我时表现出一种拒人于千里之外的姿态,小说对此进行细致刻画,凸显出人物鲜明而独特的性格特点。

B.小说在我与堂伯对话过程中交代了嫌怨产生的来龙去脉,也传达出我们一家对冒名顶替上大学一事的深深歉疚。

C.堂伯在听到我诚邀他进京后,一时间情绪颇为激动,说明他动心了,这对他后来态度的转变无疑起到促进作用。

D.小说以家族小故事反映时代大变迁,将个人命运置于历史和现实的时空交错中,增加了叙事的曲折性和厚重感。

7. 下列对文中画横线句子的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.①用咳嗽回应问候,表现出堂伯对我的怠慢与不屑,暗含他对过往恩怨难以释怀。

B.②既说明堂伯抽身外出行动之迅疾,又刻画出我因始料未及而瞬间产生的失落感。

C.③强调了堂伯性格中根深蒂固的不服输精神,侧面揭示他对往事耿耿于怀的原因。

D.④是堂伯对郁结心中多年的不平之气的尽情宣泄,也是他对谢家祖先的深情告慰。

8. 文中画波浪线部分是如何表现“我”的说话艺术的?请根据内容加以梳理。(4分)

9. “运河”在小说中与谢家有着千丝万缕的联系,承载着丰富的意蕴。请简要分析。(6分)

二、古诗文阅读(共35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14小题。

材料一:

吴起者,卫人也,好用兵。尝学于曾子,事鲁君。齐人攻鲁,鲁欲将吴起,吴起取齐女为妻,而鲁疑之。吴起于是欲就名,遂杀其妻,以明不与齐也。鲁卒以为将。将而攻齐,大破之。

鲁人或曰:“夫鲁小国,而有战胜之名,则诸侯图鲁矣。且鲁卫兄弟之国也,而君用起,则是弃卫。” 鲁君疑之,谢吴起。吴起于是闻魏文侯贤,欲事之。文侯问李克曰:“吴起何如人哉?” 李克曰:“起贪而好色,然用兵司马穰苴不能过也。” 于是魏文侯以为将,击秦,拔五城。

起之为将,与士卒最下者同衣食。卧不设席,行不骑乘,亲裹赢粮,与士卒分劳苦。卒有病疽者,起为吮之。卒母闻而哭之。人曰:“子卒也,而将军自吮其疽,何哭为?” 母曰:“非然也。往年吴公吮其父,其父战不旋踵,遂死于敌。吴公今又吮其子,妾不知其死所矣。是以哭之。”

(节选自《史记 孙子吴起列传》)

材料二:

太史公曰:世俗所称师旅,皆道孙子十三篇、吴起兵法,世多有,故弗论,论其行事所施设者。语曰:“能行之者未必能言,能言之者未必能行。” 孙子筹策庞涓明矣,然不能蚤救患于被刑。吴起说武侯以形势不如德然行之于楚以刻暴少恩亡其躯。悲夫!

(节选自《史记 孙子吴起列传》)

10.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

吴起说A武侯 B以形势不如德C 然行之于楚D以刻暴少恩E亡其躯

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“鲁欲将吴起” 与 “所以遣将守关者”(《鸿门宴》)两句中的 “将” 字含义不同。

B.“然用兵司马穰苴不能过也” 与“是寡人之过也”(《烛之武退秦师》)中 “过” 字意思相近。

C.“战不旋踵” 指作战时不向后转,形容勇猛向前,毫不退缩,“踵” 在这里指脚后跟。

D.“筹策庞涓” 的 “筹策” 意为谋划、算计,与 “运筹帷幄之中” 的 “运筹” 意思相近。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A. 吴起为取得鲁国的信任,不惜杀死自己的妻子,以表明自己不亲附齐国,最终如愿以偿担任鲁国将领并大败齐军。

B. 鲁国有人认为,鲁国是小国却有战胜的名声,会引起诸侯图谋,而且重用吴起会让鲁国失去卫国这个盟友,鲁君因此怀疑吴起。

C. 吴起担任将领时,与士兵同甘共苦,亲自为生病长毒疮的士兵吮吸脓血,士兵的母亲却因此哭泣,因为她担心儿子会像父亲一样战死。

D. 司马迁认为,世人熟知孙子十三篇和吴起兵法,但吴起在楚国的实践表明,他虽能提出正确的治国理念,却因自身残暴少恩而丧命。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)起贪而好色,然用兵司马穰苴不能过也。(4分)

(2)往年吴公吮其父,其父战不旋踵,遂死于敌。(4分)

14.吴起在鲁国和魏国的经历有何不同?请简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15-16小题。

落梅

刘克庄

一片能教一断肠,可堪平砌更堆墙。

飘如迁客来过岭,坠似骚人去赴湘。

乱点莓苔多莫数,偶粘衣袖久犹香。

东风谬掌花权柄,却忌孤高不主张。

【注】这首诗写于诗人任建阳(今属福建)令时。当时的当权者嫉贤妒能、排斥异己,诗人和一些正义之士备受排挤。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.开篇写落梅铺满台阶又堆上墙头,衰败的景象既令人感伤,又引发后文的联想。

B.颔联将仕途坎坷的迁客骚人比作落梅,表达了对其遭遇的深切同情。

C.“乱点莓苔”写落梅与莓苔之类为伍的凄凉,“多莫数”则表现出对其不幸命运的无限叹惋。

D.全诗通过对梅花品格及遭遇的描写,透露出诗人的感慨,引人深思。

16.有诗人评价这首诗“运笔委婉,寄托遥深”,请就诗歌尾联谈谈你的看法?(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(每空 1 分,共 6 分)

(1)《阿房宫赋》中的“ , ”两句告诫后世统治者,如果不能汲取秦覆灭的教训就会重蹈覆辙。

(2)孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》中有“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”两句,描绘了壮阔浩大的洞庭景象,杜甫《登岳阳楼》中也有与之意境相近的描绘洞庭景象的诗句,这两句诗是“ , ”。

(3)黄河作为中华民族的母亲河,是古代诗歌中常见的意象,深深地刻进了中华民族的文化基因,如“ , ”。

三、语言文字运用(本题共5小题,18分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

换垃圾袋时,我们常有一不小心撕破袋子的尴尬,想多买点备用,于是打开购物软件,“免撕“可抽取”“一拉即收”“不脏手”等关键词映入眼帘,如此细分的需求令人惊讶,也引人思考。

经济飞速发展,( 甲 )。原来的需求并不是消失了,而是升级了。当现有的产品与升级的需求不相匹配,是 A ,还是推陈出新 想要迎头赶上,又该何处用力?不久前,大容量的“吨吨桶”还备受欢迎,但近来,“迷你杯”“玲珑杯”“口袋杯”……这些体积小、重量轻、易携带的产品,因为满足了消费者通勤、出差、健身等不同场景的需求,销量颇为可观。

只有疲软的产品,没有疲软的市场。供给侧如何更好贴近消费端的需求?想要打开市场新天地,既要在产品创新上寻思路,( 乙 )。比如,垃圾袋从“点断式”变为“抽取式”,技术的突破,①浙江某市不仅实现从频临破产到业绩翻番的蝶变,②还打开了海外市场。③液体粉笔的研发让师生免受粉尘之扰,④如今湖北应城某村粉笔年销售额超过1亿多元,⑤村民眼中的夕阳产业焕发新生。

实践证明,产品创新和技术创新必须紧扣消费升级需求。只有贴近消费需求和使用场景,才能提高产品品质和性能,打造差异化竞争优势,在市场上立于不败之地。

播撒创新的种子很关键, a 静候其破土生长的耐心和定力 b 重要。从0到1不容易,“手撕钢”的背后是研发团队的长期攻关,平均每两天 c 会遭遇一次失败;从1到100也并不轻松,北京冬奥会的防寒“神器”——仿鹅绒结构高保暖絮片,经历了几百次试验 d 实现量产。

对于企业而言,转型发展的道路绝非坦途,创新也不是 B 的事。深耕技术赋能,以差异化破局,朝着“正确的方向”埋头苦干,方能铸就核心竞争力,才能赢得市场,赢得未来。

18.请在文中面横线(A、B)处填入恰当的成语。(4分)

19.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(4分)

20.文中画波浪线部分有两处语病,请指出其序号并做修改。可增删少量词语,但不得改变原意。(4分)

21.文章第五段划线(a、b、c、d)处需要补充虚词,使句意完整,下列最恰当的一项是(3分)

选项 空处 a b c d

A 但 同样 就 终于

B 而 更 可能 终于

C 而 同样 就 才

D 但 更 可能 才

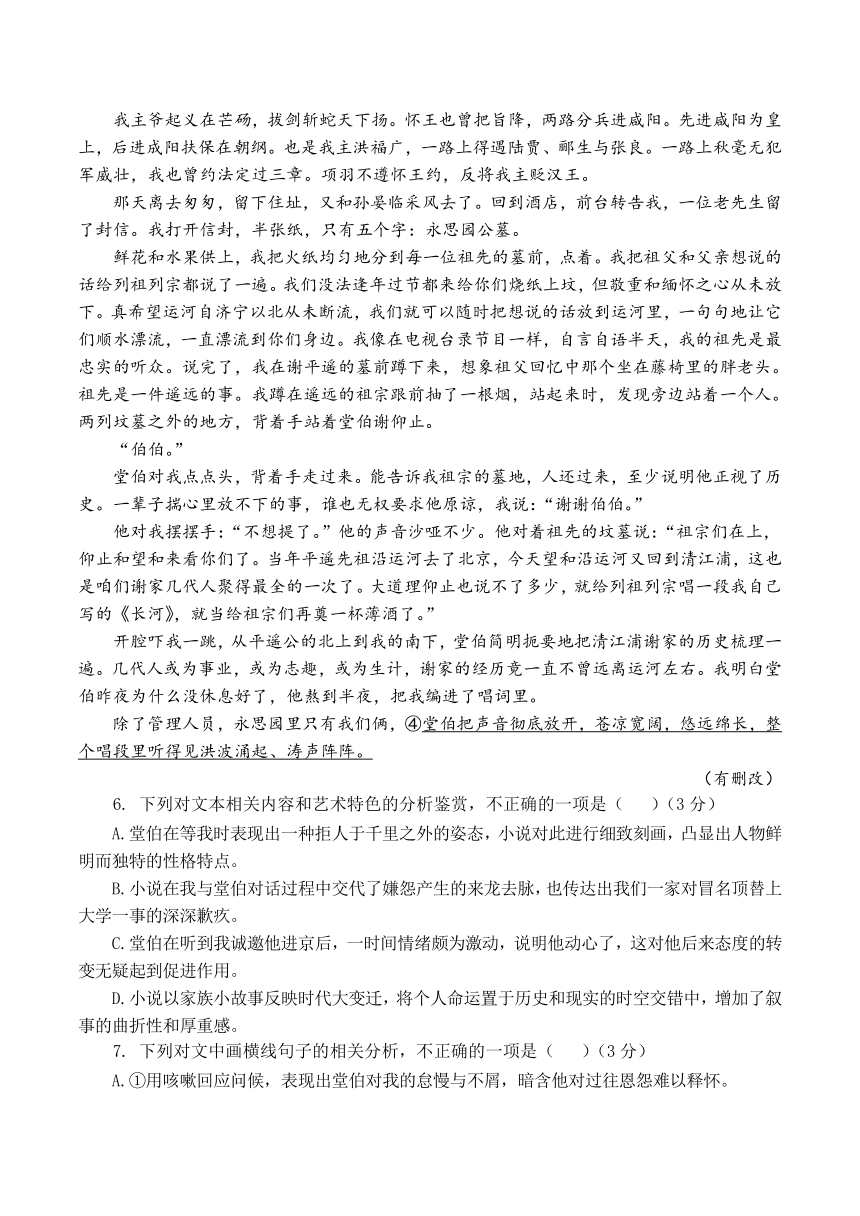

22.满足消费者需求的产品才能赢得口碑。2025武汉马拉松完赛奖牌被网友夸赞“情绪价值拉满”,请结合奖牌图案,简要分析网友这样评价的原因。(5分)

四、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

在网络上,一句并非出自原著的“生命中曾拥有的全部灿烂,终究都需要用寂寞偿还”被误传为“《百年孤独》名句”。事实上,马尔克斯在书中对孤独的诠释,远非一句这样的话所能概括。

这一现象引发了很多思考:为何人们更愿相信这样的“伪金句”?这种“贴标签式阅读”又会对经典的传播与理解产生怎样的影响?……

请结合材料,写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一语文答案

1.C

【解析】

A项:说法绝对。根据材料一第二段中的“在很多情况下,细节会改变作品的艺术境界……这种变化可能是积极的,也可能是消极的。衡量的标准就在于对细节的使 用是否合适”和材料二第三段中的“如果没有抓住人物性格的关键特征,再多的细节也无 法掩饰人物形象的模糊和空洞”可知,并非人物的细节越丰富,作品的艺术境界就能越高, 细节对作品的改变也可能是消极的。

B项:“ 优秀的作家一定善于捕捉并使用细节”曲解文意。材料一第三段说的是“并不是所有的优秀作家都重视细节描写,但长于细节描写的作家一定是优秀的”。

D项:根据材料二第四段“卡夫卡《变形记》用大量的细节描述了格里高尔变成甲虫后的各种变化和感受,细节不为情节发展而设置,却有力地表现了主人公艰难的生存境遇和体验。”可知,细节描写不是时时为情节发展服务,脱离情节发展需要,也可以展现人物的内心。

2.B

【解析】

反面假设论证所产生的效果不是通俗易懂,而是通过对假设结果的分析和推导,得出与原论点相符的结论,进而加强原论点的说服力。

3.A

【解析】材料二的观点是:小说中呈现一定密度和频次的细节是小说艺术成败的关键 要素,细节应该为塑造人物、书写命运服务,但要警惕“细节肥大症” 。B、C、D三项中都提到了某一细节的多次出现,也都体现了这一多次出现的细节的艺术效果。A项虽然谈 到了“木质铅笔盒”这一细节及其艺术效果,但“木质铅笔盒”只在《哦,香雪》中的一 处出现,并非多次。

4.①不属于“细节肥大症”。②细节肥大症指无原则地堆砌和罗列细节,且细节不能承担一定的功能,不能展现一定的艺术效果,此段的细节不属于这种情况。③该细节服务于人物塑造:文中对林冲取碎银、挑酒葫芦、盖火炭、锁门等动作细节描写,精准抓住其细心、谨慎的性格关键特征,突出其对生活还抱有幻想。④该细节属于“情节之中的细节” ,其中盖火炭、锁门等暗示后文草料场的大火不是林冲的失误。

【观点陈述 1分,定义 1分,后两点各 1分,从“属于情节”、“人物形象的关键特征”两方面作答且形象概括与情节作用要准确】

5.①作者具备艺术的敏感度:三次“你放着罢”,相似细节中的细微差别蕴含的价值与意义体现了作者敏锐的鉴别力、感受力。②作者具备对生活的熟悉度:作者平时非常了解、熟悉生活,有对生活的熟悉度,所以能让细节自然呈现,与人物身份毫不违和。

③作者具备表达的准确度:作者用这一细节准确揭示了四婶的价值观,暗示了祥林嫂的生存环境,推动了情节发展,升华了作品的品格。④作者合理把控这细节呈现的密度和频次,实现了推进叙事、前后呼应的效果。

【前三点“敏感度”、“熟悉度”、“准确度”理论 1分,对《祝福》的分析 1分;第四点“密度和频次”1分,“推进叙事、前后呼应的效果”1分。必须答出第④点,如果未答第④点,前三点即 使都答对也只能得 4分】

6. B 7. C

8. 首先,将自己从矛盾中剥离出来,以局外人身份来谈切身感受,表明客观公允的评价态度;

然后,强调爷爷人好心善,暗示冒名顶替一事与他无关,为其辩白;

接着,表明爷爷因为堂伯而关注喜爱淮海戏,拉近情感距离;

最后,站在对方立场说事,既表达出爷爷对老家亲人的牵挂,又凸显了他的善解人意,这样说入情入理。

9. ①运河连接着外面的世界,寄寓着谢家人对未知世界的憧憬和摆脱平庸的希望,是希望之河;

②运河拉开了谢家人与人之间的距离,也造成彼此天差地别的生活境遇,是命运之河;

③运河见证了谢家几代人的恩恩怨怨,连结着彼此的血脉亲情,是血脉之河。

10.【解析】“吴起说武侯以形势不如德”,“以形势不如德” 是 “说武侯” 的具体内容,中间不能断开,故涂C;“以刻暴少恩” 是吴起在楚国行事的特点,“亡其躯” 是结果,应在“行之于楚” “少恩” 后断开,故涂D E。

11.B【解析】“然用兵司马穰苴不能过也” 的 “过” 是 “胜过、超过” 之意, “是寡人之过也” 的 “过” 是“过错”,两句含义不同。

12.D【解析】“提出正确的治国理念” 错误,文中 “吴起说武侯以形势不如德”,这只是他的一种言论,不能等同于 “正确的治国理念” 。

13(1)吴起贪心而且好色,然而带兵打仗,就是司马穰苴也超不过他。

(2)往年吴将军为孩子的父亲吮吸毒疮,孩子的父亲在战场上勇往直前,绝不后退,结果死在敌人手里。

14. ①在鲁国:因娶齐女为妻遭怀疑,杀妻明志获将位,战胜齐国后因他人进言被辞退。

②在魏国:因魏文侯贤明前往投奔,虽被评价有缺点但仍被任命为将,与士兵同甘共苦,得到士兵拥护。

15.B “颔联将仕途坎坷的迁客骚人比作落梅”错误,“飘如迁客来过岭,坠似骚人去赴湘”的意思是:飘零的梅花就像匆匆过岭的迁客,坠落的梅花犹如不得已赴湘的失意文人。所以颔联是把落梅比喻成迁客骚人。

16.①尾联运用比喻手法(或象征),将当权者比作东风,将当权者谬掌权柄,妒贤嫉能生动形象表达出来。②表面上是在谴责东风不解怜香惜玉,却偏偏掌握了对众花生杀予夺的大权,忌妒梅花的孤高。实则暗讽了历史上和现实中一切嫉贤妒能、打击人才的当权者。③委婉寄托了自己怀才不遇的感慨,以及对当前这个弃毁贤才的时代的不满。

17.(1)后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也

(2)吴楚东南坼,乾坤日夜浮

(3)欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山(黄河远上白云间,一片孤城万仞山/白日依山尽,黄河入海流)

18.A因循守旧(墨守成规、故步自封)B轻而易举(一蹴而就、唾手可得、易如反掌)(每处1分)

19.甲:市场需求也会发生变化(消费需求/购物需求总在发生变化)乙:也要在技术创新上求突破(也要向技术创新要动力)(每处2分)

20.①句,句首加“让”或“使”;④句,去掉“超过”或“多”。

21.C

22.①奖牌外圈刻有玉璧祥云纹样,寓意生生不息、延绵不绝的文化传承和生命活力;②内圈环绕黑红相间的漆器如意纹饰,寓意选手快乐奔跑,吉祥如意;③汉马微标中的武汉长江大桥,富有武汉地域文化特征,是与时俱进、自新自强的精神象征;④标注马拉松里程数,既是参赛者完赛的纪念,也是对其体育精神的表彰。(答出一点给2分,答出两点给3分,答出三点给满分。意思答对即可)

同课章节目录