人教版选择性必修三第三章第二节《环境污染对国家安全的影响》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版选择性必修三第三章第二节《环境污染对国家安全的影响》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 10:17:39 | ||

图片预览

文档简介

人教版选择性必修三第三章第二节《环境污染对国家安全的影响》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴学生能够准确阐述突发环境事件的概念、特点,并结合实例分析其对国家安全的影响。 ⑵清晰识别污染物跨国转移的方式、传输途径,说明其对国家安全产生的影响。

⑶全面了解跨国污染问题应对的环节,以及具体的应对措施。

2.思想方法目标

⑴通过案例分析、小组讨论等活动,培养学生从多角度分析问题的能力,学会归纳总结环境污染对国家安全影响的规律和特点。

引导学生运用地理思维,理解污染物跨国转移的空间联系,以及跨国污染问题应对中涉及的国际合作等复杂关系。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:学生能从不同区域尺度,认识突发环境事件和污染物跨国转移对国家安全影响的差异,理解不同区域在应对跨国污染问题上的角色和作用。

⑵综合思维:通过对各类环境污染案例的剖析,培养学生综合考虑自然、社会、经济、政治等多方面因素,分析环境污染与国家安全关系的能力。

⑶人地协调观:使学生深刻认识到环境污染对国家安全的严重威胁,树立人类活动应与环境协调发展的观念,增强环境保护的责任感,关注跨国污染问题对全球环境安全的影响。

⑷地理实践力:鼓励学生通过查阅资料、调查研究等方式,了解现实生活中的环境污染事件对国家安全的影响,提高学生运用所学知识解决实际问题的能力。

二、课标教材

1.课程标准

结合实例,说明污染物跨境转移对环境安全的影响;运用资料,说明环境保护政策、措施与国家安全的关系。

2.教材分析

本节内容是人教版高二地理选择性必修三第三章第二节,主要探讨环境污染对国家安全的影响。教材从突发环境事件、污染物跨国转移以及跨国污染问题的应对三个方面展开,通过丰富的案例和图文资料,引导学生理解环境污染与国家安全之间的紧密联系。突发环境事件影响国家安全部分,介绍了突发环境事件的定义、特点以及对国家安全的多方面威胁;污染物跨国转移影响国家安全部分,阐述了污染物跨国转移的三种方式及其对输入国和输出国国家安全的影响;跨国污染问题的应对部分,从国际合作、国内政策等角度介绍了应对跨国污染问题的措施。这些内容为学生认识环境安全与国家安全的关系提供了重要的知识基础,也有助于培养学生的综合思维和人地协调观。

3.教学重难点

⑴教学重点

①突发环境事件的特点及对国家安全的影响机制。

②污染物跨国转移的方式、传输途径以及对国家安全的影响。

③跨国污染问题应对的具体措施及国际合作的重要性。

⑵教学难点

①深入理解特别重大突发环境事件如何通过多种途径触发经济和社会危机,进而威胁国家安全。

②分析污染物跨国转移背后复杂的政治、经济和社会因素,以及如何在跨国污染问题应对中平衡各方利益。

三、学情分析

高二学生在之前的地理学习中,已经掌握了一定的地理基础知识,对环境污染问题有一定的感性认识,但对于环境污染如何具体影响国家安全,以及跨国污染问题的复杂性等方面认识不够深入。他们具备了一定的自主学习能力和分析问题的能力,但在综合运用知识、从宏观角度把握问题方面还有待提高。在教学过程中,应充分利用学生已有的知识经验,通过生动具体的案例、直观的图像资料等,引导学生积极思考、深入探究,逐步构建环境污染与国家安全关系的知识体系,提升学生的地理核心素养。

四、教学过程设计

1.情景引入(5 分钟)

教师活动:播放一段关于 2010 年英国石油公司在墨西哥湾原油泄漏事件的视频,展示原油泄漏对海洋生态、沿岸居民生活以及当地经济造成严重破坏的画面。

播放结束后,提出问题:“从这段视频中,大家看到了原油泄漏带来了哪些危害?这些危害是否仅仅局限于当地?会不会对国家层面产生影响?”

学生活动:认真观看视频,思考教师提出的问题,积极发言,描述视频中看到的危害,如海洋生物死亡、海岸线污染、渔业和旅游业受损等,并尝试推测对国家层面可能产生的影响。 设计意图:通过震撼的视频资料,引发学生的学习兴趣和好奇心,使学生直观感受到突发环境事件的严重性。提出问题引导学生思考,将学生的注意力从单纯的环境现象引入到环境问题与国家安全关系的思考上,自然引出本节课的主题 —— 环境污染对国家安全的影响。

2.问题导学(3 分钟)

教师活动:展示三个问题:“突发环境事件如何影响国家安全?”“污染物跨国转移有哪些方式,对国家安全有何影响?”“面对跨国污染问题,我们应该如何应对?” 并告知学生这三个问题就是本节课学习的核心问题,让学生带着问题阅读教材相关内容。

学生活动:阅读教材,初步寻找问题的答案,对不理解的地方做好标记。

设计意图:明确学习目标,让学生在阅读教材时更有针对性,培养学生自主学习和带着问题思考的能力,为后续的新知探究做好铺垫。

3.新知探究(1)—— 突发环境事件影响国家安全(8 分钟)

教师活动:结合教材内容,讲解突发环境事件的概念,即由自然或人为因素导致的、突然爆发并造成严重影响的重大环境污染事件,如突发性的大气污染、水污染、海洋污染,以及石油、化学品和危险物质(废弃物)泄漏等。以墨西哥湾原油泄漏事件为例,引导学生从事件的发生过程、造成的后果等方面分析突发环境事件的特点。说明突发环境事件在短期内对生命财产安全、基础设施安全的严重威胁,以及对区域自然环境服务功能的损害。讲解突发环境事件可能引发公众的担忧和不满情绪,诱发环境群体性事件,从而转化为公共安全问题,威胁正常经济秩序和社会稳定。

学生活动:认真听讲,跟随教师的引导分析墨西哥湾原油泄漏事件,总结突发环境事件的特点,如发生的随机性和瞬时性、成因与形式的多样性、危害的广泛性和严重性等。思考并理解突发环境事件对国家安全多方面的影响,结合生活中的其他案例,加深对知识点的理解。

设计意图:通过具体案例分析,帮助学生理解抽象的概念和特点,培养学生从案例中提取关键信息、归纳总结的能力。让学生认识到突发环境事件不仅仅是简单的环境问题,还可能对国家安全产生深远影响,树立综合看待问题的思维方式。

4.深度学习(1)—— 特别重大突发环境事件对国家安全的深度影响(7 分钟)

教师活动:展示伦敦烟雾事件的详细资料,包括事件发生的背景、过程、造成的人员伤亡和经济损失数据,以及对社会秩序、政治等方面的影响。

一、事件背景:工业城市的污染积弊

“雾都”的历史成因

工业革命后,伦敦长期依赖煤炭能源:发电厂、工厂、铁路蒸汽机车及居民取暖均以燃煤为主,排放大量烟尘、二氧化硫(SO )等污染物。19世纪起,伦敦年均雾日达70-80天,雾中混合煤烟形成“伦敦特色”(London Particular),狄更斯小说中多次描述其“乌黑、辛辣”的特性。

气象条件埋隐患

1952年11月底至12月初,伦敦遭遇异常低温,居民燃煤量激增。12月4日,反气旋笼罩泰晤士河谷,形成逆温层——地表冷空气被上方暖空气压制,污染物无法扩散,风速表读数近乎为零。

二、事件过程:五日“毒气室”封锁

12月5日:黄黑色烟雾出现,能见度降至50米以下。交通瘫痪:航班取消,公交车需引导员持火炬引路,司机需探头窗外缓慢行驶。

12月6-8日:烟雾浓度达峰值,SO 浓度达3.8mg/m (日常6倍),烟尘浓度4.5mg/m (日常10倍)。硫酸雾滴形成(燃煤粉尘中的三氧化二铁催化SO 转化为硫酸),散发刺鼻臭鸡蛋味。

社会停摆:剧院演出中止,足球赛取消;史密斯菲尔德牲畜展中52头牛中毒、14头濒死、1头当场死亡;犯罪率上升(烟雾掩护抢劫)。

12月9日:强劲西风吹散烟雾,但污染残留持续影响。

三、人员伤亡与健康灾难

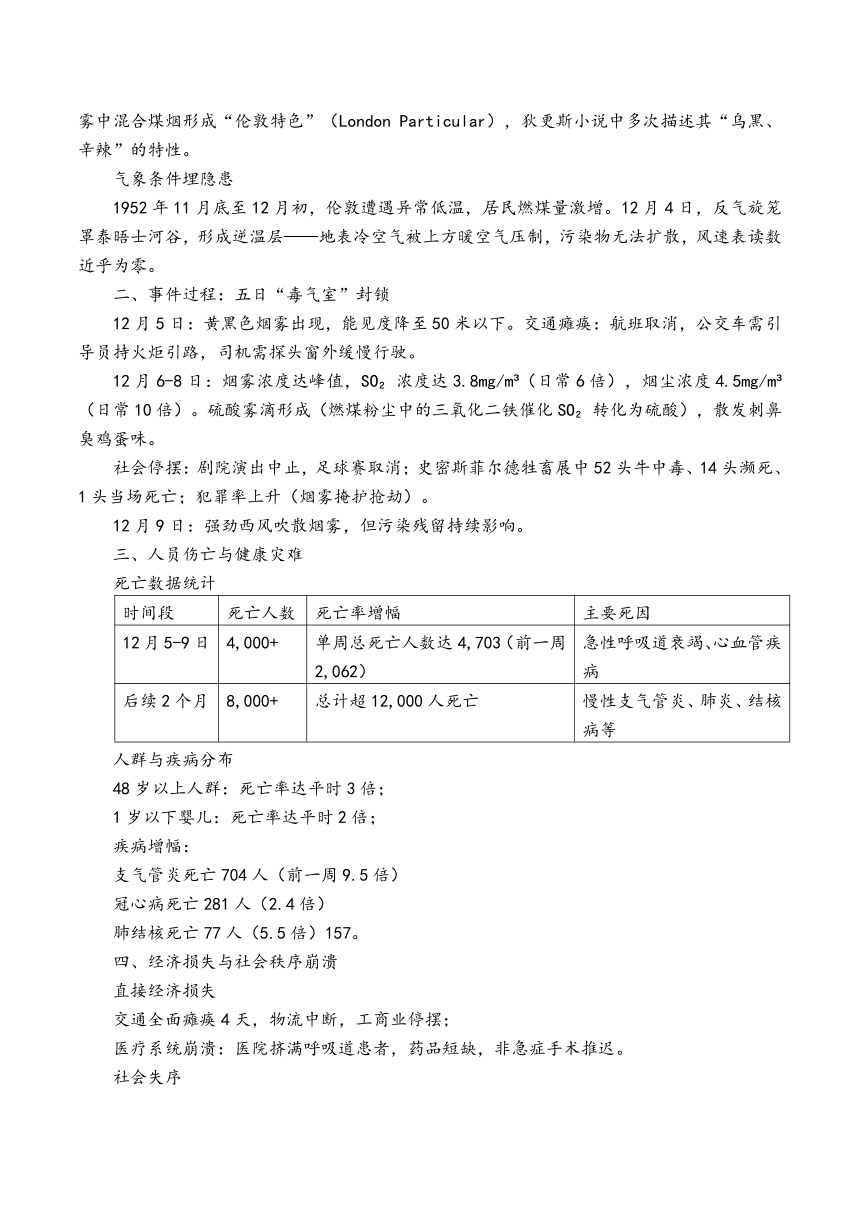

死亡数据统计

时间段 死亡人数 死亡率增幅 主要死因

12月5-9日 4,000+ 单周总死亡人数达4,703(前一周2,062) 急性呼吸道衰竭、心血管疾病

后续2个月 8,000+ 总计超12,000人死亡 慢性支气管炎、肺炎、结核病等

人群与疾病分布

48岁以上人群:死亡率达平时3倍;

1岁以下婴儿:死亡率达平时2倍;

疾病增幅:

支气管炎死亡704人(前一周9.5倍)

冠心病死亡281人(2.4倍)

肺结核死亡77人(5.5倍)157。

四、经济损失与社会秩序崩溃

直接经济损失

交通全面瘫痪4天,物流中断,工商业停摆;

医疗系统崩溃:医院挤满呼吸道患者,药品短缺,非急症手术推迟。

社会失序

犯罪激增:抢劫、盗窃案多发(烟雾遮蔽视线);

民众恐慌:口罩紧缺,富人逃离城市,贫困阶层被迫留守。

长期健康负担

幸存者中数万人罹患慢性呼吸道疾病,后续医疗支出持续攀升。

五、政治影响:环保立法的转折点

立法推动

1954年《比佛报告》明确燃煤污染责任,促成1956年《清洁空气法案》:

设立“烟尘控制区”,禁用高污染燃料;

强制发电厂迁至郊区,补贴居民改用天然气/电力。

1968年补充法案要求工厂加高烟囱,1974年《空气污染控制法案》设定燃料含硫上限。

治理成效

至1975年,伦敦雾日减至年15天(此前年均50天);

1980年代,SO 浓度下降80%,“雾都”称号终结。

全球警示

事件被列为“20世纪十大环境公害”,推动各国空气污染立法(如美国《清洁空气法》)210。

六、历史镜鉴:代价与启示

伦敦烟雾事件揭示了经济增长与生态保护的致命矛盾:

短期工业化繁荣背后是健康与生命的巨额代价;

逆温层是“帮凶”,但燃煤污染才是元凶——若无系统性改革,1956-1962年不会再现12次烟雾事件。

正如英国学者反思:“干净的空气不能使人永生,但能避免无谓的死亡”10。此事件至今警示发展中国家:避免“先污染后治理”老路,需在发展中嵌入可持续基因。

组织学生进行小组讨论,要求小组讨论伦敦烟雾事件对英国国家安全产生了哪些具体影响,这些影响是如何相互关联的,从该事件中我们可以得到哪些启示。在小组讨论过程中,教师巡视各小组,倾听学生的观点,适时给予引导和启发。讨论结束后,邀请各小组代表发言,分享小组讨论的成果,教师进行点评和总结,强调特别重大突发环境事件在短期内严重威胁生命财产安全和基础设施安全,导致重大健康损害及人员伤亡,造成严重经济损失;使区域自然环境的各种服务功能在短期内受到严重损害,甚至导致一定时期内区域环境质量或宜居性恶化、经济发展衰退乃至难以为继;导致公众对环境恶化的担忧和不满情绪,诱发环境群体性事件,使环境安全问题转化为公共安全问题,从而威胁正常经济秩序和社会稳定。

学生活动:认真阅读伦敦烟雾事件的资料,积极参与小组讨论,各抒己见,分析事件对国家安全的多方面影响,并探讨事件背后的深层次原因和启示。小组代表在全班进行发言,展示小组讨论成果,倾听其他小组的意见和建议,进行补充和完善。

设计意图:通过对伦敦烟雾事件这一典型案例的深度剖析,培养学生深入分析问题、综合运用知识的能力,让学生更加深刻地理解特别重大突发环境事件对国家安全的复杂影响机制,提高学生的综合思维水平。小组讨论的形式可以促进学生之间的思想交流与合作,培养学生的团队协作能力和表达能力。

5.新知探究(2)—— 污染物跨国转移影响国家安全(8 分钟)

教师活动:介绍污染物跨国转移的三种方式:污染物跨国传输(一个国家排放的污染物,可通过大气环流、河流径流等自然过程传输到其他国家)、废弃物跨国转移(一个国家通过正常贸易或非法入境的手段,将在本国产生的固体废弃物输送到其他国家)、含有毒有害物质的产品贸易(有毒有害物质超标或含有尚未被认识的有毒有害物质的产品,通过国际贸易从一个国家进入其他国家)。结合具体案例,如罗马尼亚奥拉迪亚金矿事件(污染物跨国传输)、科特迪瓦毒污泥倾废事件(废弃物跨国转移)、英国疯牛病牛肉事件(含有毒有害物质的产品贸易),详细讲解每种转移方式的特点、传输途径以及对输入国和输出国国家安全的影响。展示相关图片和地图,帮助学生理解污染物跨国转移的空间过程。

学生活动:认真听讲,观察案例中的图片和地图,理解三种污染物跨国转移方式的概念和特点。分析每个案例中污染物跨国转移对国家安全产生的影响,如对生态环境的破坏、对公众健康的威胁、引发的外交争端等,对比不同案例之间的异同点。

设计意图:通过丰富的案例和直观的图像资料,使学生清晰掌握污染物跨国转移的方式和影响,培养学生从案例中获取信息、分析问题的能力。让学生认识到在全球化背景下,污染物跨国转移对国家安全的影响日益凸显,增强学生对环境问题的全球视野。

6.深度学习(2)—— 污染物跨国转移背后的复杂因素(5 分钟)

教师活动:提出问题:“为什么会发生污染物跨国转移现象?背后涉及到哪些政治、经济和社会因素?” 组织学生进行小组讨论,引导学生从发达国家和发展中国家在经济发展水平、环境标准、产业结构等方面的差异进行思考。展示相关的统计数据和研究资料,如不同国家的 GDP、环境法规严格程度等,为学生的讨论提供支撑。在学生讨论过程中,教师参与部分小组的讨论,引导学生深入分析问题。讨论结束后,邀请小组代表发言,总结污染物跨国转移背后的复杂因素,教师进行补充和完善,强调经济利益驱动、环境标准差异、监管漏洞等是导致污染物跨国转移的重要原因。

学生活动:思考教师提出的问题,结合资料和自身知识储备,参与小组讨论,分析污染物跨国转移背后的政治、经济和社会因素。小组代表在全班发言,阐述小组讨论的观点,倾听其他小组的意见,进行交流和互动。

设计意图:引导学生深入思考污染物跨国转移现象背后的深层次原因,培养学生透过现象看本质的能力,提升学生的综合思维素养。小组讨论的方式促进学生之间的思维碰撞,培养学生的合作学习能力。

(七)当堂应用(5 分钟)

教师活动:展示一则关于日本福岛核废水排放计划的新闻报道,提出问题:“日本福岛核废水排放可能会通过哪些方式影响周边国家的国家安全?从生态、经济、政治等角度进行分析。” 要求学生结合本节课所学知识进行思考和回答。

学生活动:阅读新闻报道,思考问题,运用所学的污染物跨国转移等知识,从生态方面(如对海洋生态系统的破坏、影响渔业资源)、经济方面(如影响周边国家的渔业、旅游业等相关产业)、政治方面(可能引发的外交争端)等角度分析日本福岛核废水排放对周边国家国家安全的影响,积极举手发言。

设计意图:通过对时事热点问题的分析,检验学生对本节课知识的掌握程度和运用能力,培养学生关注现实问题、运用地理知识解决实际问题的能力,增强学生对环境问题的敏感性和责任感。

8.归纳总结(2 分钟)

教师活动:引导学生回顾本节课的主要内容,包括突发环境事件的概念、特点及对国家安全的影响,污染物跨国转移的方式、途径及对国家安全的影响,以及跨国污染问题应对的措施等。强调环境污染对国家安全的重要影响,鼓励学生在日常生活中关注环境问题,树立正确的环境观和国家安全观。

学生活动:跟随教师的引导,回顾本节课的重点知识,完善自己的知识体系,加深对知识点的记忆和理解。

设计意图:帮助学生梳理知识脉络,强化记忆,使学生对本节课的内容有一个系统、全面的认识,进一步明确环境污染与国家安全的关系,培养学生的总结归纳能力。

9.拓展提升(2 分钟)

教师活动:提出问题:“在全球化背景下,除了我们本节课学习的这些跨国污染问题,还有哪些潜在的环境安全问题可能会影响国家安全?” 引导学生从全球气候变化、生物多样性减少、电子垃圾跨境转移等方面进行思考,鼓励学生课后查阅相关资料,进行深入探究。

学生活动:思考教师提出的问题,积极发言,提出自己认为可能影响国家安全的潜在环境安全问题,并记录教师布置的课后探究任务。

设计意图:拓展学生的思维,引导学生关注更广泛的环境安全问题,培养学生的创新思维和自主探究能力,激发学生对地理学科的持续学习兴趣。

五、教学板书设计

突发环境事件影响国家安全 污染物跨国转移影响国家安全 跨国污染问题的应对

定义:自然或人为导致,突然爆发并造成严重影响的重大环境污染事件 污染物跨国传输:通过大气环流、河流径流等自然过程 监测预警:加强对跨国污染源的监测

特点:随机性、瞬时性、成因与形式多样性、危害广泛性和严重性 废弃物跨国转移:正常贸易或非法入境输送固体废弃物 国际合作:促进污染来源国治理,共同应对

对国家安全影响:威胁生命财产和基础设施安全、损害区域自然环境服务功能、引发社会问题 含有毒有害物质的产品贸易:有毒有害物质超标或未知的产品通过国际贸易转移 应急响应:控制影响范围,消除危害

对国家安全影响:威胁输入国环境安全,引发外交争端 善后处理:生态恢复、赔偿损失

严格环境准入:控制境外污染物输入

六、分层作业设计

1.基础作业

⑴完成教材课后与本节课内容相关的练习题,如选择题、填空题,巩固突发环境事件、污染物跨国转移等基本概念和知识点。

⑵查阅资料,简单描述一个突发环境事件的经过,并分析其对当地环境和社会经济造成的影响。

2.提高作业

⑴选择一种污染物跨国转移的方式,收集具体案例,详细分析该案例中污染物跨国转移对输入国和输出国国家安全的多方面影响,撰写一篇 500 字左右的分析报告。

⑵对比发达国家和发展中国家在应对跨国污染问题上的不同政策和措施,分析其背后的原因。

3.拓展作业

⑴关注时事新闻,选取一个当前国际上正在发生的跨国污染问题,从地理角度分析该问题产生的原因、影响范围以及可能的解决途径,制作一份手抄报或 PPT。

⑵以 “全球环境治理中的国际合作” 为主题,写一篇 800 字左右的小论文,阐述国际合作在应对跨国污染问题中的重要性以及面临的挑战和解决建议。

七、课后反思

在本节课的教学过程中,通过丰富的案例和多样化的教学方法,学生对环境污染对国家安全的影响有了较为深入的理解,达到了预期的教学目标。在教学过程中,学生积极参与讨论和发言,表现出了对时事热点问题的浓厚兴趣,培养了学生的综合思维和地理实践力等核心素养。然而,在教学中也存在一些不足之处,如在小组讨论环节,部分学生参与度不够高,讨论不够深入;在讲解污染物跨国转移背后的复杂因素时,由于内容较为抽象,部分学生理解起来有一定困难。在今后的教学中,应进一步优化教学方法,加强对学生小组讨论的指导,提高学生的参与度和讨论效果;对于抽象的知识点,应采用更生动、直观的方式进行讲解,帮助学生更好地理解。同时,要继续关注时事热点,将更多的现实案例引入课堂,丰富教学内容,提高学生的学习兴趣和学习效果。

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴学生能够准确阐述突发环境事件的概念、特点,并结合实例分析其对国家安全的影响。 ⑵清晰识别污染物跨国转移的方式、传输途径,说明其对国家安全产生的影响。

⑶全面了解跨国污染问题应对的环节,以及具体的应对措施。

2.思想方法目标

⑴通过案例分析、小组讨论等活动,培养学生从多角度分析问题的能力,学会归纳总结环境污染对国家安全影响的规律和特点。

引导学生运用地理思维,理解污染物跨国转移的空间联系,以及跨国污染问题应对中涉及的国际合作等复杂关系。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:学生能从不同区域尺度,认识突发环境事件和污染物跨国转移对国家安全影响的差异,理解不同区域在应对跨国污染问题上的角色和作用。

⑵综合思维:通过对各类环境污染案例的剖析,培养学生综合考虑自然、社会、经济、政治等多方面因素,分析环境污染与国家安全关系的能力。

⑶人地协调观:使学生深刻认识到环境污染对国家安全的严重威胁,树立人类活动应与环境协调发展的观念,增强环境保护的责任感,关注跨国污染问题对全球环境安全的影响。

⑷地理实践力:鼓励学生通过查阅资料、调查研究等方式,了解现实生活中的环境污染事件对国家安全的影响,提高学生运用所学知识解决实际问题的能力。

二、课标教材

1.课程标准

结合实例,说明污染物跨境转移对环境安全的影响;运用资料,说明环境保护政策、措施与国家安全的关系。

2.教材分析

本节内容是人教版高二地理选择性必修三第三章第二节,主要探讨环境污染对国家安全的影响。教材从突发环境事件、污染物跨国转移以及跨国污染问题的应对三个方面展开,通过丰富的案例和图文资料,引导学生理解环境污染与国家安全之间的紧密联系。突发环境事件影响国家安全部分,介绍了突发环境事件的定义、特点以及对国家安全的多方面威胁;污染物跨国转移影响国家安全部分,阐述了污染物跨国转移的三种方式及其对输入国和输出国国家安全的影响;跨国污染问题的应对部分,从国际合作、国内政策等角度介绍了应对跨国污染问题的措施。这些内容为学生认识环境安全与国家安全的关系提供了重要的知识基础,也有助于培养学生的综合思维和人地协调观。

3.教学重难点

⑴教学重点

①突发环境事件的特点及对国家安全的影响机制。

②污染物跨国转移的方式、传输途径以及对国家安全的影响。

③跨国污染问题应对的具体措施及国际合作的重要性。

⑵教学难点

①深入理解特别重大突发环境事件如何通过多种途径触发经济和社会危机,进而威胁国家安全。

②分析污染物跨国转移背后复杂的政治、经济和社会因素,以及如何在跨国污染问题应对中平衡各方利益。

三、学情分析

高二学生在之前的地理学习中,已经掌握了一定的地理基础知识,对环境污染问题有一定的感性认识,但对于环境污染如何具体影响国家安全,以及跨国污染问题的复杂性等方面认识不够深入。他们具备了一定的自主学习能力和分析问题的能力,但在综合运用知识、从宏观角度把握问题方面还有待提高。在教学过程中,应充分利用学生已有的知识经验,通过生动具体的案例、直观的图像资料等,引导学生积极思考、深入探究,逐步构建环境污染与国家安全关系的知识体系,提升学生的地理核心素养。

四、教学过程设计

1.情景引入(5 分钟)

教师活动:播放一段关于 2010 年英国石油公司在墨西哥湾原油泄漏事件的视频,展示原油泄漏对海洋生态、沿岸居民生活以及当地经济造成严重破坏的画面。

播放结束后,提出问题:“从这段视频中,大家看到了原油泄漏带来了哪些危害?这些危害是否仅仅局限于当地?会不会对国家层面产生影响?”

学生活动:认真观看视频,思考教师提出的问题,积极发言,描述视频中看到的危害,如海洋生物死亡、海岸线污染、渔业和旅游业受损等,并尝试推测对国家层面可能产生的影响。 设计意图:通过震撼的视频资料,引发学生的学习兴趣和好奇心,使学生直观感受到突发环境事件的严重性。提出问题引导学生思考,将学生的注意力从单纯的环境现象引入到环境问题与国家安全关系的思考上,自然引出本节课的主题 —— 环境污染对国家安全的影响。

2.问题导学(3 分钟)

教师活动:展示三个问题:“突发环境事件如何影响国家安全?”“污染物跨国转移有哪些方式,对国家安全有何影响?”“面对跨国污染问题,我们应该如何应对?” 并告知学生这三个问题就是本节课学习的核心问题,让学生带着问题阅读教材相关内容。

学生活动:阅读教材,初步寻找问题的答案,对不理解的地方做好标记。

设计意图:明确学习目标,让学生在阅读教材时更有针对性,培养学生自主学习和带着问题思考的能力,为后续的新知探究做好铺垫。

3.新知探究(1)—— 突发环境事件影响国家安全(8 分钟)

教师活动:结合教材内容,讲解突发环境事件的概念,即由自然或人为因素导致的、突然爆发并造成严重影响的重大环境污染事件,如突发性的大气污染、水污染、海洋污染,以及石油、化学品和危险物质(废弃物)泄漏等。以墨西哥湾原油泄漏事件为例,引导学生从事件的发生过程、造成的后果等方面分析突发环境事件的特点。说明突发环境事件在短期内对生命财产安全、基础设施安全的严重威胁,以及对区域自然环境服务功能的损害。讲解突发环境事件可能引发公众的担忧和不满情绪,诱发环境群体性事件,从而转化为公共安全问题,威胁正常经济秩序和社会稳定。

学生活动:认真听讲,跟随教师的引导分析墨西哥湾原油泄漏事件,总结突发环境事件的特点,如发生的随机性和瞬时性、成因与形式的多样性、危害的广泛性和严重性等。思考并理解突发环境事件对国家安全多方面的影响,结合生活中的其他案例,加深对知识点的理解。

设计意图:通过具体案例分析,帮助学生理解抽象的概念和特点,培养学生从案例中提取关键信息、归纳总结的能力。让学生认识到突发环境事件不仅仅是简单的环境问题,还可能对国家安全产生深远影响,树立综合看待问题的思维方式。

4.深度学习(1)—— 特别重大突发环境事件对国家安全的深度影响(7 分钟)

教师活动:展示伦敦烟雾事件的详细资料,包括事件发生的背景、过程、造成的人员伤亡和经济损失数据,以及对社会秩序、政治等方面的影响。

一、事件背景:工业城市的污染积弊

“雾都”的历史成因

工业革命后,伦敦长期依赖煤炭能源:发电厂、工厂、铁路蒸汽机车及居民取暖均以燃煤为主,排放大量烟尘、二氧化硫(SO )等污染物。19世纪起,伦敦年均雾日达70-80天,雾中混合煤烟形成“伦敦特色”(London Particular),狄更斯小说中多次描述其“乌黑、辛辣”的特性。

气象条件埋隐患

1952年11月底至12月初,伦敦遭遇异常低温,居民燃煤量激增。12月4日,反气旋笼罩泰晤士河谷,形成逆温层——地表冷空气被上方暖空气压制,污染物无法扩散,风速表读数近乎为零。

二、事件过程:五日“毒气室”封锁

12月5日:黄黑色烟雾出现,能见度降至50米以下。交通瘫痪:航班取消,公交车需引导员持火炬引路,司机需探头窗外缓慢行驶。

12月6-8日:烟雾浓度达峰值,SO 浓度达3.8mg/m (日常6倍),烟尘浓度4.5mg/m (日常10倍)。硫酸雾滴形成(燃煤粉尘中的三氧化二铁催化SO 转化为硫酸),散发刺鼻臭鸡蛋味。

社会停摆:剧院演出中止,足球赛取消;史密斯菲尔德牲畜展中52头牛中毒、14头濒死、1头当场死亡;犯罪率上升(烟雾掩护抢劫)。

12月9日:强劲西风吹散烟雾,但污染残留持续影响。

三、人员伤亡与健康灾难

死亡数据统计

时间段 死亡人数 死亡率增幅 主要死因

12月5-9日 4,000+ 单周总死亡人数达4,703(前一周2,062) 急性呼吸道衰竭、心血管疾病

后续2个月 8,000+ 总计超12,000人死亡 慢性支气管炎、肺炎、结核病等

人群与疾病分布

48岁以上人群:死亡率达平时3倍;

1岁以下婴儿:死亡率达平时2倍;

疾病增幅:

支气管炎死亡704人(前一周9.5倍)

冠心病死亡281人(2.4倍)

肺结核死亡77人(5.5倍)157。

四、经济损失与社会秩序崩溃

直接经济损失

交通全面瘫痪4天,物流中断,工商业停摆;

医疗系统崩溃:医院挤满呼吸道患者,药品短缺,非急症手术推迟。

社会失序

犯罪激增:抢劫、盗窃案多发(烟雾遮蔽视线);

民众恐慌:口罩紧缺,富人逃离城市,贫困阶层被迫留守。

长期健康负担

幸存者中数万人罹患慢性呼吸道疾病,后续医疗支出持续攀升。

五、政治影响:环保立法的转折点

立法推动

1954年《比佛报告》明确燃煤污染责任,促成1956年《清洁空气法案》:

设立“烟尘控制区”,禁用高污染燃料;

强制发电厂迁至郊区,补贴居民改用天然气/电力。

1968年补充法案要求工厂加高烟囱,1974年《空气污染控制法案》设定燃料含硫上限。

治理成效

至1975年,伦敦雾日减至年15天(此前年均50天);

1980年代,SO 浓度下降80%,“雾都”称号终结。

全球警示

事件被列为“20世纪十大环境公害”,推动各国空气污染立法(如美国《清洁空气法》)210。

六、历史镜鉴:代价与启示

伦敦烟雾事件揭示了经济增长与生态保护的致命矛盾:

短期工业化繁荣背后是健康与生命的巨额代价;

逆温层是“帮凶”,但燃煤污染才是元凶——若无系统性改革,1956-1962年不会再现12次烟雾事件。

正如英国学者反思:“干净的空气不能使人永生,但能避免无谓的死亡”10。此事件至今警示发展中国家:避免“先污染后治理”老路,需在发展中嵌入可持续基因。

组织学生进行小组讨论,要求小组讨论伦敦烟雾事件对英国国家安全产生了哪些具体影响,这些影响是如何相互关联的,从该事件中我们可以得到哪些启示。在小组讨论过程中,教师巡视各小组,倾听学生的观点,适时给予引导和启发。讨论结束后,邀请各小组代表发言,分享小组讨论的成果,教师进行点评和总结,强调特别重大突发环境事件在短期内严重威胁生命财产安全和基础设施安全,导致重大健康损害及人员伤亡,造成严重经济损失;使区域自然环境的各种服务功能在短期内受到严重损害,甚至导致一定时期内区域环境质量或宜居性恶化、经济发展衰退乃至难以为继;导致公众对环境恶化的担忧和不满情绪,诱发环境群体性事件,使环境安全问题转化为公共安全问题,从而威胁正常经济秩序和社会稳定。

学生活动:认真阅读伦敦烟雾事件的资料,积极参与小组讨论,各抒己见,分析事件对国家安全的多方面影响,并探讨事件背后的深层次原因和启示。小组代表在全班进行发言,展示小组讨论成果,倾听其他小组的意见和建议,进行补充和完善。

设计意图:通过对伦敦烟雾事件这一典型案例的深度剖析,培养学生深入分析问题、综合运用知识的能力,让学生更加深刻地理解特别重大突发环境事件对国家安全的复杂影响机制,提高学生的综合思维水平。小组讨论的形式可以促进学生之间的思想交流与合作,培养学生的团队协作能力和表达能力。

5.新知探究(2)—— 污染物跨国转移影响国家安全(8 分钟)

教师活动:介绍污染物跨国转移的三种方式:污染物跨国传输(一个国家排放的污染物,可通过大气环流、河流径流等自然过程传输到其他国家)、废弃物跨国转移(一个国家通过正常贸易或非法入境的手段,将在本国产生的固体废弃物输送到其他国家)、含有毒有害物质的产品贸易(有毒有害物质超标或含有尚未被认识的有毒有害物质的产品,通过国际贸易从一个国家进入其他国家)。结合具体案例,如罗马尼亚奥拉迪亚金矿事件(污染物跨国传输)、科特迪瓦毒污泥倾废事件(废弃物跨国转移)、英国疯牛病牛肉事件(含有毒有害物质的产品贸易),详细讲解每种转移方式的特点、传输途径以及对输入国和输出国国家安全的影响。展示相关图片和地图,帮助学生理解污染物跨国转移的空间过程。

学生活动:认真听讲,观察案例中的图片和地图,理解三种污染物跨国转移方式的概念和特点。分析每个案例中污染物跨国转移对国家安全产生的影响,如对生态环境的破坏、对公众健康的威胁、引发的外交争端等,对比不同案例之间的异同点。

设计意图:通过丰富的案例和直观的图像资料,使学生清晰掌握污染物跨国转移的方式和影响,培养学生从案例中获取信息、分析问题的能力。让学生认识到在全球化背景下,污染物跨国转移对国家安全的影响日益凸显,增强学生对环境问题的全球视野。

6.深度学习(2)—— 污染物跨国转移背后的复杂因素(5 分钟)

教师活动:提出问题:“为什么会发生污染物跨国转移现象?背后涉及到哪些政治、经济和社会因素?” 组织学生进行小组讨论,引导学生从发达国家和发展中国家在经济发展水平、环境标准、产业结构等方面的差异进行思考。展示相关的统计数据和研究资料,如不同国家的 GDP、环境法规严格程度等,为学生的讨论提供支撑。在学生讨论过程中,教师参与部分小组的讨论,引导学生深入分析问题。讨论结束后,邀请小组代表发言,总结污染物跨国转移背后的复杂因素,教师进行补充和完善,强调经济利益驱动、环境标准差异、监管漏洞等是导致污染物跨国转移的重要原因。

学生活动:思考教师提出的问题,结合资料和自身知识储备,参与小组讨论,分析污染物跨国转移背后的政治、经济和社会因素。小组代表在全班发言,阐述小组讨论的观点,倾听其他小组的意见,进行交流和互动。

设计意图:引导学生深入思考污染物跨国转移现象背后的深层次原因,培养学生透过现象看本质的能力,提升学生的综合思维素养。小组讨论的方式促进学生之间的思维碰撞,培养学生的合作学习能力。

(七)当堂应用(5 分钟)

教师活动:展示一则关于日本福岛核废水排放计划的新闻报道,提出问题:“日本福岛核废水排放可能会通过哪些方式影响周边国家的国家安全?从生态、经济、政治等角度进行分析。” 要求学生结合本节课所学知识进行思考和回答。

学生活动:阅读新闻报道,思考问题,运用所学的污染物跨国转移等知识,从生态方面(如对海洋生态系统的破坏、影响渔业资源)、经济方面(如影响周边国家的渔业、旅游业等相关产业)、政治方面(可能引发的外交争端)等角度分析日本福岛核废水排放对周边国家国家安全的影响,积极举手发言。

设计意图:通过对时事热点问题的分析,检验学生对本节课知识的掌握程度和运用能力,培养学生关注现实问题、运用地理知识解决实际问题的能力,增强学生对环境问题的敏感性和责任感。

8.归纳总结(2 分钟)

教师活动:引导学生回顾本节课的主要内容,包括突发环境事件的概念、特点及对国家安全的影响,污染物跨国转移的方式、途径及对国家安全的影响,以及跨国污染问题应对的措施等。强调环境污染对国家安全的重要影响,鼓励学生在日常生活中关注环境问题,树立正确的环境观和国家安全观。

学生活动:跟随教师的引导,回顾本节课的重点知识,完善自己的知识体系,加深对知识点的记忆和理解。

设计意图:帮助学生梳理知识脉络,强化记忆,使学生对本节课的内容有一个系统、全面的认识,进一步明确环境污染与国家安全的关系,培养学生的总结归纳能力。

9.拓展提升(2 分钟)

教师活动:提出问题:“在全球化背景下,除了我们本节课学习的这些跨国污染问题,还有哪些潜在的环境安全问题可能会影响国家安全?” 引导学生从全球气候变化、生物多样性减少、电子垃圾跨境转移等方面进行思考,鼓励学生课后查阅相关资料,进行深入探究。

学生活动:思考教师提出的问题,积极发言,提出自己认为可能影响国家安全的潜在环境安全问题,并记录教师布置的课后探究任务。

设计意图:拓展学生的思维,引导学生关注更广泛的环境安全问题,培养学生的创新思维和自主探究能力,激发学生对地理学科的持续学习兴趣。

五、教学板书设计

突发环境事件影响国家安全 污染物跨国转移影响国家安全 跨国污染问题的应对

定义:自然或人为导致,突然爆发并造成严重影响的重大环境污染事件 污染物跨国传输:通过大气环流、河流径流等自然过程 监测预警:加强对跨国污染源的监测

特点:随机性、瞬时性、成因与形式多样性、危害广泛性和严重性 废弃物跨国转移:正常贸易或非法入境输送固体废弃物 国际合作:促进污染来源国治理,共同应对

对国家安全影响:威胁生命财产和基础设施安全、损害区域自然环境服务功能、引发社会问题 含有毒有害物质的产品贸易:有毒有害物质超标或未知的产品通过国际贸易转移 应急响应:控制影响范围,消除危害

对国家安全影响:威胁输入国环境安全,引发外交争端 善后处理:生态恢复、赔偿损失

严格环境准入:控制境外污染物输入

六、分层作业设计

1.基础作业

⑴完成教材课后与本节课内容相关的练习题,如选择题、填空题,巩固突发环境事件、污染物跨国转移等基本概念和知识点。

⑵查阅资料,简单描述一个突发环境事件的经过,并分析其对当地环境和社会经济造成的影响。

2.提高作业

⑴选择一种污染物跨国转移的方式,收集具体案例,详细分析该案例中污染物跨国转移对输入国和输出国国家安全的多方面影响,撰写一篇 500 字左右的分析报告。

⑵对比发达国家和发展中国家在应对跨国污染问题上的不同政策和措施,分析其背后的原因。

3.拓展作业

⑴关注时事新闻,选取一个当前国际上正在发生的跨国污染问题,从地理角度分析该问题产生的原因、影响范围以及可能的解决途径,制作一份手抄报或 PPT。

⑵以 “全球环境治理中的国际合作” 为主题,写一篇 800 字左右的小论文,阐述国际合作在应对跨国污染问题中的重要性以及面临的挑战和解决建议。

七、课后反思

在本节课的教学过程中,通过丰富的案例和多样化的教学方法,学生对环境污染对国家安全的影响有了较为深入的理解,达到了预期的教学目标。在教学过程中,学生积极参与讨论和发言,表现出了对时事热点问题的浓厚兴趣,培养了学生的综合思维和地理实践力等核心素养。然而,在教学中也存在一些不足之处,如在小组讨论环节,部分学生参与度不够高,讨论不够深入;在讲解污染物跨国转移背后的复杂因素时,由于内容较为抽象,部分学生理解起来有一定困难。在今后的教学中,应进一步优化教学方法,加强对学生小组讨论的指导,提高学生的参与度和讨论效果;对于抽象的知识点,应采用更生动、直观的方式进行讲解,帮助学生更好地理解。同时,要继续关注时事热点,将更多的现实案例引入课堂,丰富教学内容,提高学生的学习兴趣和学习效果。

同课章节目录

- 第一章 自然环境与人类社会

- 第一节 自然环境的服务功能

- 第二节 自然资源及其利用

- 第三节 环境问题及其危害

- 问题研究 我们的生态足迹有多大

- 第二章 资源安全与国家安全

- 第一节 资源安全对国家安全的影响

- 第二节 中国的能源安全

- 第三节 中国的耕地资源与粮食安全

- 第四节 海洋空间资源开发与国家安全

- 问题研究 如何“藏粮于地”

- 第三章 环境安全与国家安全

- 第一节 环境安全对国家安全的影响

- 第三节 环境污染与国家安全

- 第三节 生态保护与国家安全..

- 第四节 全球气候变化与国家安全.

- 问题研究 是否应该发展核能

- 第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动

- 第一节 走向生态文明

- 第二节 国家战略与政策

- 第三节 国际合作

- 问题研究 如何做中学生资源、环境安全意识问卷调查