-统编版语文六年级下册小升初分班考冲刺训练卷(二)(含答案)

文档属性

| 名称 | -统编版语文六年级下册小升初分班考冲刺训练卷(二)(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 300.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 14:25:26 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

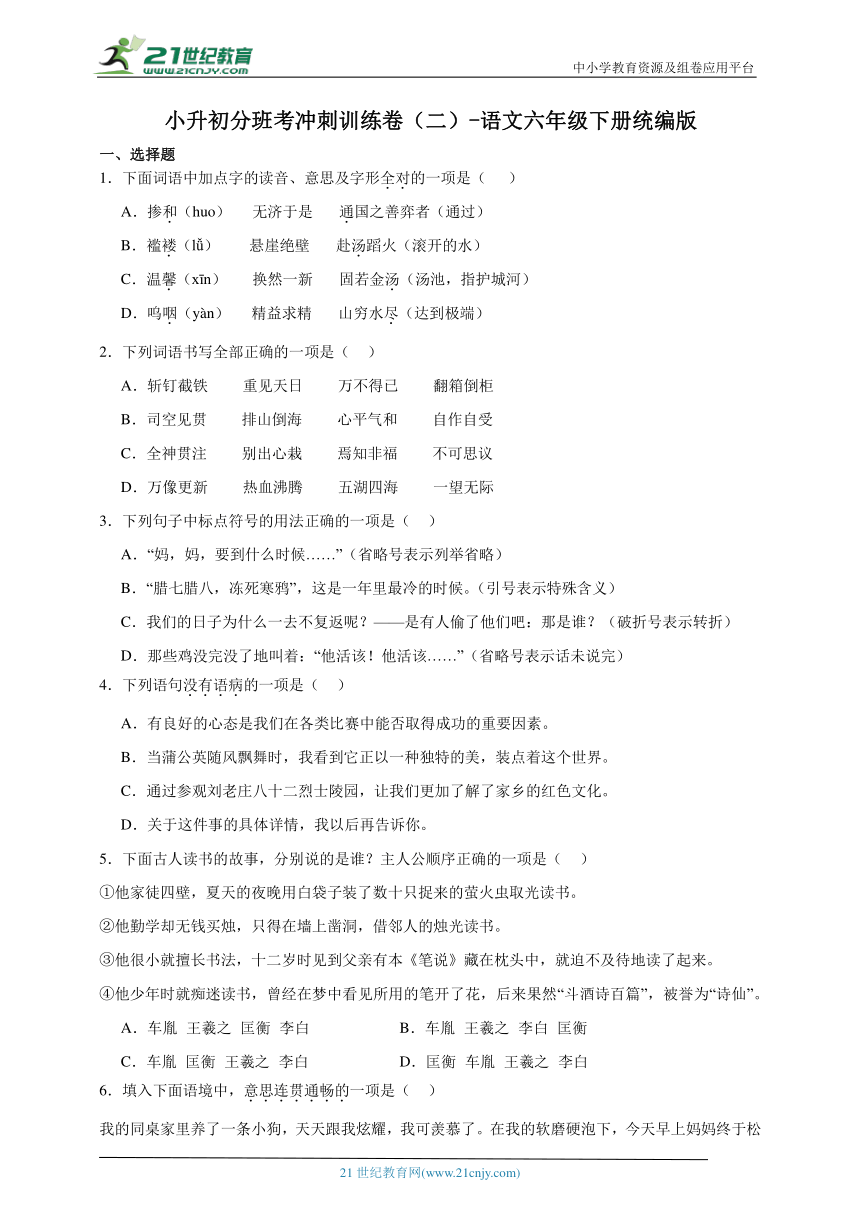

小升初分班考冲刺训练卷(二)-语文六年级下册统编版

一、选择题

1.下面词语中加点字的读音、意思及字形全对的一项是( )

A.掺和(huo) 无济于是 通国之善弈者(通过)

B.褴褛(lǚ) 悬崖绝壁 赴汤蹈火(滚开的水)

C.温馨(xīn) 换然一新 固若金汤(汤池,指护城河)

D.呜咽(yàn) 精益求精 山穷水尽(达到极端)

2.下列词语书写全部正确的一项是( )

A.斩钉截铁 重见天日 万不得已 翻箱倒柜

B.司空见贯 排山倒海 心平气和 自作自受

C.全神贯注 别出心栽 焉知非福 不可思议

D.万像更新 热血沸腾 五湖四海 一望无际

3.下列句子中标点符号的用法正确的一项是( )

A.“妈,妈,要到什么时候……”(省略号表示列举省略)

B.“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。(引号表示特殊含义)

C.我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们吧:那是谁?(破折号表示转折)

D.那些鸡没完没了地叫着:“他活该!他活该……”(省略号表示话未说完)

4.下列语句没有语病的一项是( )

A.有良好的心态是我们在各类比赛中能否取得成功的重要因素。

B.当蒲公英随风飘舞时,我看到它正以一种独特的美,装点着这个世界。

C.通过参观刘老庄八十二烈士陵园,让我们更加了解了家乡的红色文化。

D.关于这件事的具体详情,我以后再告诉你。

5.下面古人读书的故事,分别说的是谁?主人公顺序正确的一项是( )

①他家徒四壁,夏天的夜晚用白袋子装了数十只捉来的萤火虫取光读书。

②他勤学却无钱买烛,只得在墙上凿洞,借邻人的烛光读书。

③他很小就擅长书法,十二岁时见到父亲有本《笔说》藏在枕头中,就迫不及待地读了起来。

④他少年时就痴迷读书,曾经在梦中看见所用的笔开了花,后来果然“斗酒诗百篇”,被誉为“诗仙”。

A.车胤 王羲之 匡衡 李白 B.车胤 王羲之 李白 匡衡

C.车胤 匡衡 王羲之 李白 D.匡衡 车胤 王羲之 李白

6.填入下面语境中,意思连贯通畅的一项是( )

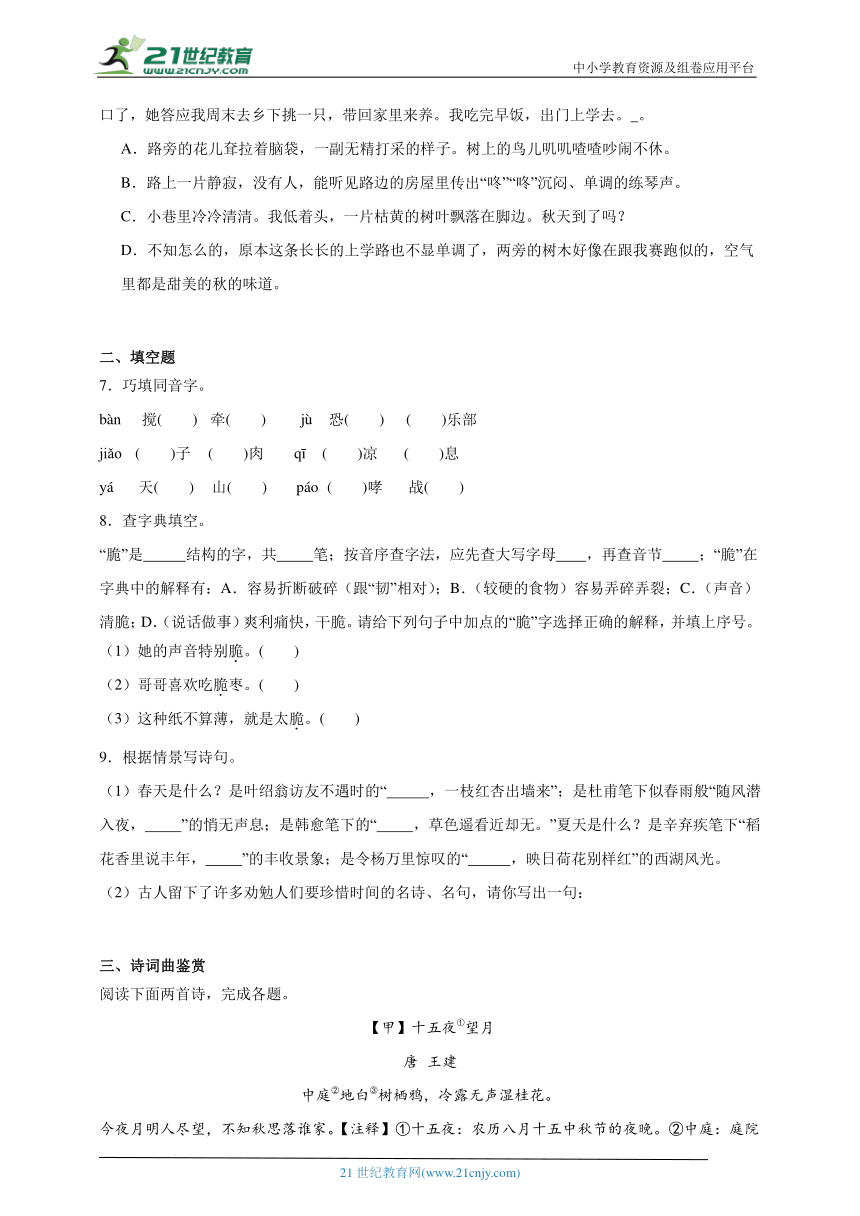

我的同桌家里养了一条小狗,天天跟我炫耀,我可羡慕了。在我的软磨硬泡下,今天早上妈妈终于松口了,她答应我周末去乡下挑一只,带回家里来养。我吃完早饭,出门上学去。 。

A.路旁的花儿耷拉着脑袋,一副无精打采的样子。树上的鸟儿叽叽喳喳吵闹不休。

B.路上一片静寂,没有人,能听见路边的房屋里传出“咚”“咚”沉闷、单调的练琴声。

C.小巷里冷冷清清。我低着头,一片枯黄的树叶飘落在脚边。秋天到了吗?

D.不知怎么的,原本这条长长的上学路也不显单调了,两旁的树木好像在跟我赛跑似的,空气里都是甜美的秋的味道。

二、填空题

7.巧填同音字。

bàn 搅( ) 牵( ) jù 恐( ) ( )乐部

jiǎo ( )子 ( )肉 qī ( )凉 ( )息

yá 天( ) 山( ) páo ( )哮 战( )

8.查字典填空。

“脆”是 结构的字,共 笔;按音序查字法,应先查大写字母 ,再查音节 ;“脆”在字典中的解释有:A.容易折断破碎(跟“韧”相对);B.(较硬的食物)容易弄碎弄裂;C.(声音)清脆;D.(说话做事)爽利痛快,干脆。请给下列句子中加点的“脆”字选择正确的解释,并填上序号。

(1)她的声音特别脆。( )

(2)哥哥喜欢吃脆枣。( )

(3)这种纸不算薄,就是太脆。( )

9.根据情景写诗句。

(1)春天是什么?是叶绍翁访友不遇时的“ ,一枝红杏出墙来”;是杜甫笔下似春雨般“随风潜入夜, ”的悄无声息;是韩愈笔下的“ ,草色遥看近却无。”夏天是什么?是辛弃疾笔下“稻花香里说丰年, ”的丰收景象;是令杨万里惊叹的“ ,映日荷花别样红”的西湖风光。

(2)古人留下了许多劝勉人们要珍惜时间的名诗、名句,请你写出一句:

三、诗词曲鉴赏

阅读下面两首诗,完成各题。

【甲】十五夜①望月

唐 王建

中庭②地白③树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。【注释】①十五夜:农历八月十五中秋节的夜晚。②中庭:庭院中。③地白:月光照在庭院地上的样子。

【乙】天竺寺①八月十五日夜桂子②

唐 皮日休

玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新③。

至今不会天中事,应是嫦娥掷与人。【注释】①天竺寺:今称法镜寺,位于灵隐山(飞来峰)山麓。②桂子:特指桂花。③露华新:桂花瓣带着露珠更显湿润。

10.《十五夜望月》中的“ ”一句委婉地表达了游子的思念之情,《天竺寺八月十五日夜桂子》中的“ ”一句用比喻手法描写桂花掉落场景

11.下列关于诗的理解有误的一项是( )

A.读着这两首七言绝句,我们仿佛看见了古人过中秋佳节的画面。

B.《十五夜望月》应是诗人思念朋友所作,“落谁家”可以看出作者表达情思之委婉。

C.“殿前拾得露华新”诗人拾起殿前的桂花,其颜色洁白、新鲜,从中可以看出诗人是在享受中秋之夜的景色的。

D.《十五夜望月》前两句写景,后两句抒情,展现了一幅中秋月夜图;《天竺寺八月十五日夜桂子》则运用了比喻、拟人的修辞手法,表达了诗人对大自然的热爱。

12.两首诗都描写了我们熟知的“中秋 、 ”的民俗,但表达的情感是不同的,我们从【甲】诗中似乎看到了一幅 的图画,而【乙】诗却让我们觉得诗人的心情是 的。

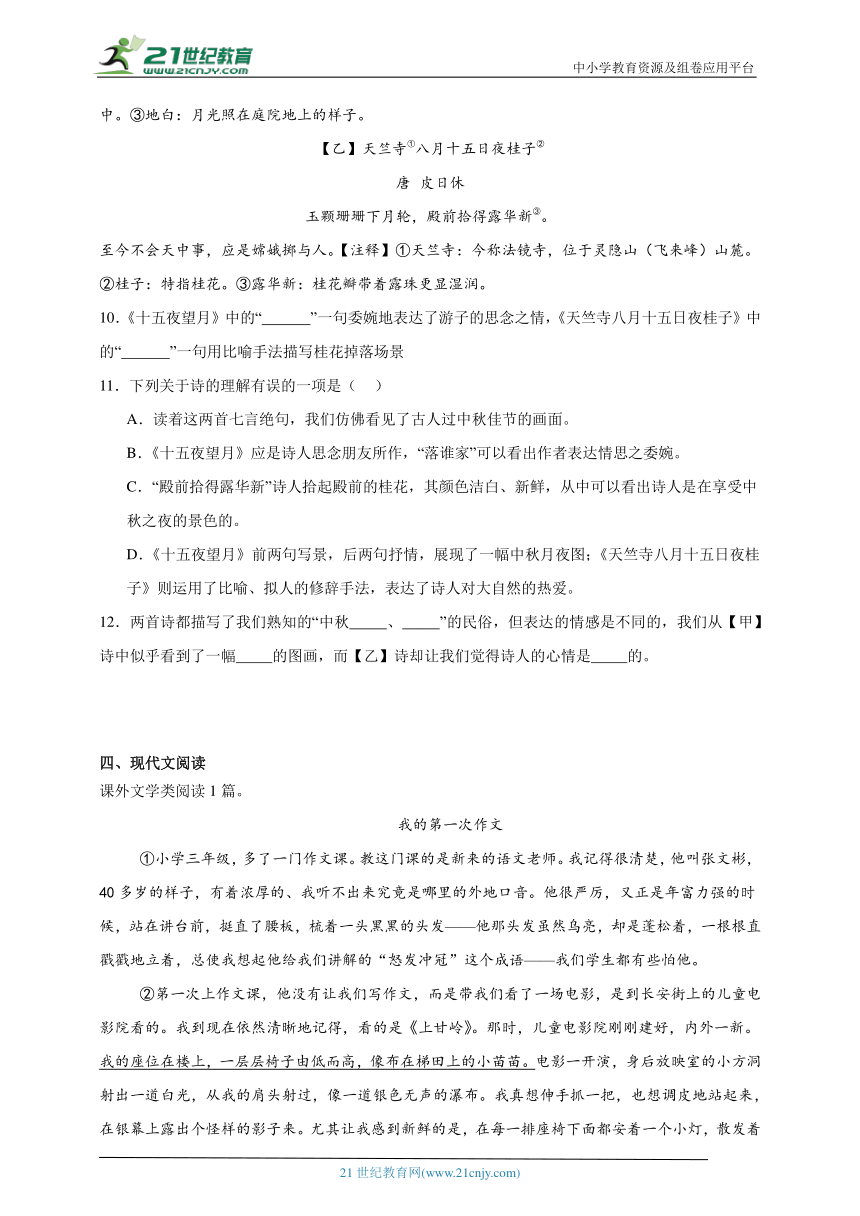

四、现代文阅读

课外文学类阅读1篇。

我的第一次作文

①小学三年级,多了一门作文课。教这门课的是新来的语文老师。我记得很清楚,他叫张文彬,40多岁的样子,有着浓厚的、我听不出来究竟是哪里的外地口音。他很严厉,又正是年富力强的时候,站在讲台前,挺直了腰板,梳着一头黑黑的头发——他那头发虽然乌亮,却是蓬松着,一根根直戳戳地立着,总使我想起他给我们讲解的“怒发冲冠”这个成语——我们学生都有些怕他。

②第一次上作文课,他没有让我们写作文,而是带我们看了一场电影,是到长安街上的儿童电影院看的。我到现在依然清晰地记得,看的是《上甘岭》。那时,儿童电影院刚刚建好,内外一新。我的座位在楼上,一层层椅子由低而高,像布在梯田上的小苗苗。电影一开演,身后放映室的小方洞射出一道白光,从我的肩头射过,像一道银色无声的瀑布。我真想伸手抓一把,也想调皮地站起来,在银幕上露出个怪样的影子来。尤其让我感到新鲜的是,在每一排座椅下面都安着一个小灯,散发着柔和而有些幽暗的光,可以使迟到的小观众不必担心找不到位。

③张老师让我们第一次写的作文就是写这次看电影。他说:“你们看到了什么,怎么想的,就怎么写。”我把我所感受到的一切都写了下来。没有想到,第二周作文课讲评时,张老师给全班同学朗读了我的这篇作文。他那浓重的外地口音,我听起来觉得是那么亲切。那作文所写的一切,我自己听起来也觉得那么亲切。童年的一颗幼稚而骄傲的心,使我第一次对作文产生了浓厚的兴趣。啊,原来自己写的文章还有着这样的魅力!

④张老师对这篇作文提出表扬,也提出意见。这些,我统统忘记了。但我记得从这以后,我迷上了作文。作文课成了我最盼望上的一门课。而作文讲评时,张老师常常要念我的作文。张老师对我格外器重起来。他常在课后对我说:“多读些课外书!”我觉得他那一头硬发也不再“怒发冲冠”了,变得柔和了许多。

13.[品词析句]联系上下文,说说“怒发冲冠”的意思是什么?短文的开头和结尾都用到了这个成语,说说这样写的好处。

14.[语言运用]读文中画横线的句子,完成练习。

①这句运用了 的修辞手法。

②请用这种修辞手法仿写一句话。

15.[提取信息]读短文,完成填空。

短文的第1自然段从姓名、 、口音和 这几个方面来描写“我”的语文老师张老师。

16.[整体感知]“我”对张老师的情感发生了怎样的变化?

→ →感激

17.[心灵感悟]张老师对“我”产生了什么影响?想一想,“我”会对张老师说些什么?

18.阅读短文,回答问题。

“神木”

①世界上的木材有软有硬,人们把坚硬无比的木材喻为“神木”。“神木”生长在俄罗斯西部沃罗涅日市郊外。说起它的神奇之处,还得从300多年前发生的一场著名海战说起。

②公元1696年,俄国舰队和土耳其舰队在亚速海面上激烈交战。当时的战舰都是木制的。土耳其舰队集中了所有的大炮,向俄国舰队猛烈轰击。不料炮弹刚碰到俄国战舰的船体,就反弹出去,扑通扑通地掉到水里。土耳其士兵大惊失色,没等他们清醒,就被反攻的俄国战舰打得落花流水。这场海战使俄国海军威震欧洲。

③俄国战舰为什么不怕炮弹?原来战舰是用沃罗涅日的神木做成的。神木为什么这么坚固?当时,人们并不知道其中奥秘,只知道这是一种带刺的橡树,看上去平平常常的,没什么奇异之处。

④300多年过去了,关于神木的故事一直流传着,可谁也解不开这个谜。到了上世纪70年代,神木的传说引起了前苏联著名林学家谢尔盖博士的重视,他决心用现代科学技术来解开神木之谜。

⑤他在野外圈起一个靶场,竖起2000多个刺橡木做的靶子。他对着神木靶子发射了几万发子弹,结果绝大多数子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来。神木果然名不虚传!博士非常惊讶。他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。

⑥博士又用刺像木做了一个大水池,灌满海水,丢入各种形状的刺橡木小木块,然后将池子封闭好。过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。经分析得知,又是这层胶质的功劳。

⑦博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!原来,刺橡木分泌的胶质在高温下能生成一层防火层,并分解成一种不会燃烧的气体,它能抑制氧气的助燃作用,使火焰慢慢熄灭。

⑧至此,神木的奥秘总算被全部揭开了。

(1)为了揭开神木奥秘,谢尔盖博士做了哪几项科学实验?

(2)请用自己的话归纳神木的特点。

(3)神木具有神奇的功能,主要取决于哪个因素?

(4)划线句子用了什么说明方法?其作用是什么?

(5)“他对着神木靶子发射了几万发子弹,结果绝大多数子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来。”句中“绝大多数”能否去掉?为什么?

五、句子训练

19.按要求写句子。

①富有激情和超凡想象力的炎黄子孙,描绘着瑰丽绚烂的飞天之梦。(缩句)

②年轻而富有才华的音乐家肖邦,离开自己的祖国。(改为双重否定句)

③他告诉我们:“当时,我让你们传看的是一个普普通通的猫的头盖骨。你们根据错误信息得出错误答案,还应该得分不成?”(改为转述句)

④这支钢笔是他的,不是我的。(改动标点,使句子的意思相反)

⑤你这样做,岂不是太糊涂了吗?(不改变句子原意,给句子换个说法)

六、书面表达

20.写作。

好的故事是可以触动心灵、开启智慧的,好的故事还可以传递温暖与力量,足以照亮我们前行的路。毕业在即,回首你的生命成长历程,一定有些“关键事件”,它们构成了你成长中不可复制的故事。请你以《那件事,让我 》为题写一篇文章,要求:①先将题目补充完整,不少于400字;②印象深刻的事情写具体,把情感真实自然地表达出来;③不得出现真实的校名和人名。

《小升初分班考冲刺训练卷(二)-语文六年级下册统编版》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6

答案 B A D B C D

1.B

【详解】本题考查字音、字形易错字、字词解释。

A.无济于是——无济于事,通国之善弈者(全);

C.换然一新——焕然一新;

D.呜咽(yàn)——yè;

故选B。

2.A

【详解】本题考查形近易错字辨析。

B.司空见贯——司空见惯;

C.别出心栽——别出心裁;

D.万像更新——万象更新。

故选A。

3.D

【详解】本题考查的是标点符号的运用。

A.其中省略号表示话没说完。错误。

B.引号用于引用俗语“腊七腊八,冻死寒鸦”,表示直接引用,而非“特殊含义”。错误。

C.破折号在这里的作用是引出解释或补充说明(“是有人偷了他们吧”),而非“转折”。错误。

D.省略号表示鸡的叫声重复延续,可以理解为“话未说完”或“声音的延续”。正确。

故选D。

4.B

【详解】本题考查修改病句。

A.两面对一面,去掉“能否”中的“否”;

C.缺少主语,去掉“让”;

D.语意重复,“具体”与“详”重复,删去“具体”;

故选B。

5.C

【详解】本题考查文学阅读积累。

①根据“用白袋子装了数十只捉来的萤火虫取光读书”可知,这个故事的主人公是车胤。晋朝人车胤勤学而不知疲倦,知识广博,学问精通。车胤家境贫寒,不能经常得到灯油。夏天的夜晚,车胤就用白绢做成袋子,装几十只萤火虫照着书本,夜以继日地学习。

②根据“在墙上凿洞,借邻人的烛光读书”可知,这个故事的主人公是匡衡。匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛照明。邻家有灯烛,但隔壁烛光透不过来,匡衡就在墙壁凿了一个洞引进邻家的光亮,让光亮照在书上来读。同乡有个大户人家但是不识字,家中富有,有很多藏书。匡衡就到他家去做雇工辛勤劳作,却不要报酬。主人感到很奇怪,问他,他说:“我希望能得到你家的书,通读一遍。”主人听了,深为感叹,借给他书。最终匡衡成了有学识的人。

③根据“擅长书法”可知,这个故事的主人公是王羲之。

④根据“被誉为‘诗仙’”可知,这个故事的主人公是李白。

故选C。

6.D

【详解】本题考查根据语境补充句子。

结合“在我的软磨硬泡下,今天早上妈妈终于松口了,她答应我周末去乡下挑一只,带回家里来养。”可知,妈妈答应我养一只狗,那么此时“我”是非常开心的,所以“我”在上学路上看到的一切都是美好而开心,欣欣向荣充满希望的。

A.“花儿耷拉着脑袋,一副无精打采的样子”“鸟儿叽叽喳喳吵闹不休”衬托出人物心情不好。

B.“路上一片静寂”“沉闷、单调的练琴声”衬托出人物心情不好。

C.“小巷里冷冷清清”“一片枯黄的树叶飘落在脚边”衬托出人物心情不好。

D.“这条长长的上学路也不显单调了”“空气里都是甜美的秋的味道”衬托出人物心情好。

故选D。

7. 拌 绊 惧 俱 饺 绞 凄 栖 涯 崖 咆 袍

【详解】本题考查了学生对于同音字的辨析与应用。

搅拌:(动)用棍子等转动、拌和,使混合物均匀。故填“拌”。

牵绊:牵扯,纠缠使不能脱开。故填“绊”。

恐惧:(动)心里慌张不安、害怕。故填“惧”。

俱乐部:进行社会、文化、艺术、娱乐等活动的团体和场所。故填“俱”。

饺子:中国北方的传统食品半圆形的有馅儿的面食。故填“饺”。

绞肉:肉类制品生产中,将腌制好的肉拌上冰屑、淀粉、香料等用多刀剁肉机进行剁斩变成肉泥状的操作过程。故填“绞”。

凄凉:寂寞冷落;悲凉。故填“凄”。

栖息:停留,休息(多指鸟类)。故填“栖”。

天涯:(名)天边。比喻极远的地方。故填“涯”。

山崖:指山地中陡立的悬崖。故填“崖”。

咆哮:猛兽大声吼叫。故填“咆”。

战袍:战士穿的长衣。亦泛称军衣。故填“袍”。

8. 左右 十/10 C cuì C B A

【详解】考查了查字典和多义字。

“脆”笔顺:撇,横折钩,横,横,撇,横撇/横钩,横,撇,横折钩,竖弯钩。是左右结构的字,共10笔,音序是“C”,再查音节“cui”。

(1)特别脆:指声音很清脆。“脆”清脆的意思。故选C。

(2)脆枣:指容易弄碎弄裂的枣子。“脆”容易弄碎弄裂。故选B。

(3)太脆:指容易折断破碎。“脆”容易折断破碎。故选A。

9. 春色满园关不住 润物细无声 天街小雨润如酥 听取蛙声一片 接天莲叶无穷碧 少壮不努力,老大徒伤悲

【详解】本题考查了诗歌默写。

(1)“应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。春色满园关不住,一枝红杏出墙来。”出自宋代叶绍翁的《游园不值》。

“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。”出自唐代杜甫的《春夜喜雨》。

“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。”出自唐代韩愈的《早春呈水部张十八员外》。

“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年。听取蛙声一片。七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边。路转溪桥忽见。”出自宋代辛弃疾的《西江月·夜行黄沙道中》。

“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”出自宋代杨万里的《晓出净慈寺送林子方》。

(2)“少壮不努力,老大徒伤悲”的解释是年轻力壮的时候不奋发图强,到了一头白发的时候学习,悲伤难过也是徒劳。用于劝诫人们,提醒我们应该珍惜时间。

珍惜时间的名诗、名句:黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

10. 不知秋思落谁家 玉颗珊珊下月轮 11.D 12. 赏月 赏桂花 寂寥、冷清、沉静的中秋之夜 愉悦

【解析】10.本题考查古诗内容的理解。

《十五夜望月》中的“不知秋思落谁家”一句,通过提问的方式,将游子的思念之情融入其中。这里的“秋思”既指秋天的思绪,也暗含着对家乡和亲人的思念。诗人没有直接说出自己的思念,而是通过这样的设问,让读者去体会那份难以言说的情感,从而更加委婉地表达了游子的思念之情。

《天竺寺八月十五日夜桂子》中的“玉颗珊珊下月轮”一句,用“玉颗”来比喻掉落的桂花,形象地描绘了桂花从月轮上洒落下来的场景。这里的“珊珊”形容桂花落下的声音,给人一种清脆悦耳的感觉。同时,将桂花比作“玉颗”,也凸显了桂花的洁白和珍贵,使得整个画面更加生动和美丽。这种比喻手法不仅增强了诗歌的艺术效果,也让读者更加直观地感受到中秋夜晚的桂花之美。

11.本题古诗内容的理解。

A.《十五夜望月》中,“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花”这两句诗为我们描绘了一个宁静而美丽的中秋夜晚。庭院中洒满了明亮的月光,树上的乌鸦已经安静栖息,只有清冷的露珠默默地滋润着桂花。《天竺寺八月十五日夜桂子》中,“玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新”这两句诗则为我们展现了一个神奇而美妙的场景。桂花如同玉颗般从月轮上洒落下来,诗人在殿前拾起还带着露珠的新鲜桂花。这种景象让人感受到中秋之夜的神奇与美妙。

B.《十五夜望月》这首诗通过描绘中秋之夜的景色,间接表达了诗人的思念之情。其中,“落谁家”这一问句是整首诗情感的转折点,它以一种含蓄而委婉的方式,将诗人对远方亲人或朋友的思念之情传达给读者。

C.“殿前拾得露华新”这句诗描述了一个具体的场景:诗人在中秋之夜,于宫殿之前拾起新鲜的桂花。这句诗不仅描绘了桂花的洁白和新鲜,更通过诗人的动作传达了他对中秋夜晚景色的深深享受。

D.《十五夜望月》这首诗通过精心构建的意象和细腻的笔触,展现了一幅富有中秋特色的月夜图。前两句写景,后两句抒情,情景交融,相得益彰。

《天竺寺八月十五日夜桂子》这首诗使用了比喻手法,如“玉颗珊珊下月轮”,将掉落的桂花比作玉颗。但是,这首诗并没有使用拟人的修辞手法。另外,说这首诗“表达了诗人对大自然的热爱”也略显笼统。诗中描述的是中秋夜晚,桂花从月轮上洒落,诗人在殿前拾起新鲜的桂花,这些描述更多地展现了中秋节的氛围和诗人对中秋佳节的喜爱,而不仅仅是“对大自然的热爱”。因此,此选项理解有误。

故选D。

12.本题考查分析主旨情感。

这两首诗都是描写中秋节的,都涉及到了赏月这一民俗活动。然而,两首诗表达的情感却有所不同。【甲】诗《十五夜望月》中,“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花”描绘了一个寂静、凄清的夜晚,而“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”则委婉地表达了游子的思念之情,因此整首诗给人一种冷清、落寞的感觉。【乙】诗《天竺寺八月十五日夜桂子》中,“玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新”用比喻手法描绘了桂花掉落的美丽场景,而“至今不会天中事,应是嫦娥掷与人”则给人一种轻松、欢快的感觉,展现了诗人对中秋佳节的喜爱和愉悦心情。因此,两首诗虽然都描写了中秋赏月、赏桂花的民俗,但表达的情感却截然不同。

13.指愤怒得头发直竖,把帽子都顶起来了。形容愤怒到了极点。在文中起到了前后相互照应的作用; 14. 比喻 枣树叶码上熟透了的枣,像一串串晶莹的红色玛瑙挂满了树枝。 15. 年龄 头发 16. 害怕 亲切 17.使“我”迷上了作文。老师,多亏你教导有方,常常鼓励“我”,才使让“我”在写作时,能写出真情实感,有啥可写,并爱上了作文。老师,“我”爱你!

【解析】13.本题考查对词语的理解。

通读短文,从文中第①自然段的“他很严厉,又正是年富力强的时候,站在讲台前,挺直了腰板,梳着一头黑黑的头发——他那头发虽然乌亮,却是蓬松着,一根根直截戳地立着”这段话可知,“怒发冲冠”意思指愤怒得头发直竖,把帽子都顶起来了。形容愤怒到了极点。短文的开头和结尾都用到了这个成语,这样写的好处是:这个词在文中起到了前后相互照应的作用。

14.本题考查对重点句子的理解。

通读短文可知,①文中的“我的座位在楼上,一层层椅子由低而高,像布在梯田上的小苗苗”是比喻句,把“一排排椅子”比作“梯田上的小苗苗”。

用这种比喻的修辞手法仿写一句话,如:金黄的向日葵,碧绿的白杨树,紫红的喇叭花,还有数不尽的鲜花嫩草,就像俊俏的小姑娘戴上美丽的珠宝,显得更加生机勃勃。

15.本题考查短文内容的理解,并填空回答问题。

通读短文的第①自然段,结合本段中的“我记得很清楚,他叫张文彬,40多岁的样子,有着浓厚的、我听不出来究竟是哪里的外地口音。他很严厉,又正是年富力强的时候,站在讲台前,挺直了腰板,梳着一头黑黑的头发——他那头发虽然乌亮,却是蓬松着,一根根直截戳地立着”可知,第1自然段从姓名、年龄、口音和头发这几个方面来描写“我”的语文老师张老师。

16.本题考查对短文内容的理解,并回答问题。

通读短文,结合题目中给出的提示和文中第①自然段的“我们学生都有些怕他”,第③自然段“他那浓重的外地口音,我听起来觉得是那么亲切”,第④自然段“但我记得从这以后,我迷上了作文。作文课成了我最盼望上的一门课”这些语句可知,“我”对张老师的情感发生了这样的变化:害怕→亲切→感激。

17.本题考查对短文内容的理解和语言表达能力。

通读短文可知,自从新来的张老师来给我们上语文课,便多了一门作文课。文中第②自然段写“第一次上作文课,他没有让我们写作文,而是带我们看了一场电影”,回来后张老师就让我们写看电影的事,看到了什么,怎么想的,就怎么写。这表明了老师教导有方,“我”按老师说的写了作文,没想到,老师还当范文当众阅读给同学们听,我心情特别高兴,从此,我迷上了作文。“我”取得的成绩离不开老师的教导和鼓励,“我”会对张老师说:张老师,谢谢您,您带我开启了文学的大门,让我在写作时,能写出真情实感,并深深的爱上了写作文。

18.(1)第一项:测试神木的硬度;第二项:测试神木的防水防腐性能;第三项:测试神木的防火能力。

(2)坚硬,不变形,抗腐蚀,抗高温。

(3)神木木纤维中含有的胶质。

(4)运用了列数字的说明方法,这样写的好处是验证了刺橡木抗高温的特性。

(5)不能去掉。去掉了的话表明子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来,与实际不符,不符合说明文语言的严谨性和科学性。

【详解】(1)本题考查提取关键信息。

从第⑤自然段句子“他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的硬度;

从第⑥自然段句子“博士又用刺像木做了一个大水池,灌满海水,丢入各种形状的刺橡木小木块,然后将池子封闭好。过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的防水和防腐蚀程度;

从第⑦自然段句子“博博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的防火性。

(2)本题考查关键信息提取。

解答此题需要阅读全文,找到与问题相关的段落,抓住关键句子作答。

结合文章的第⑤自然段句子“才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”从第⑥自然段句子“过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。”从第⑦自然段句子“博博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!”可知谢尔盖博士做的科学实验,可以得出神木的特点:坚硬如铁、抗腐蚀、不变形、耐高温。

(3)本题考查提取关键信息。

从第⑤自然段句子“他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”第⑥自然段句子“经分析得知,又是这层胶质的功劳。”和第⑦自然段句子“原来,刺橡木分泌的胶质在高温下能生成一层防火层,并分解成一种不会燃烧的气体,它能抑制氧气的助燃作用,使火焰慢慢熄灭。”可知神木木具有神奇的功能,主要取决于那层半透明的物质。

(4)本题考查说明方法。

读画线句子,从“300℃”“一个小时”可知运用了列数字的说明方法,在这么高的温度下燃烧这么长时间仍然毫无损伤,这样写的好处验证了刺橡木抗高温的特性。

(5)本题考查了字词理解与赏析。

先分析“绝大多数”的意思,然后结合句子意思说一说是否能去掉,不能去掉的原因。

阅读文章内容可知,“绝大多数”的意思是大部分,说明还有小部分子弹没有被坚硬的神木靶子弹回来,体现了说明文语言的严谨性和科学性,所以不能去掉。

19. 1.炎黄子孙描绘着飞天之梦。 2.年轻而富有才华的音乐家肖邦,不得不离开自己的祖国。 3.他告诉我们,当时,他让我们传看的是一个普普通通的猫的头盖骨。我们根据错误信息得出错误答案,不应该得分。 4.这支钢笔是他的?不,是我的。 5.你这样做,真是太糊涂了。

【详解】略

20.例文:

那件事,让我长大了

时光如流水般匆匆逝去,很多的记忆早已随着日子的消逝而褪色。但有一件事,总是让我历历在目,感动不已。

那是在一个寒冬的夜晚,我和爸爸妈妈在农路夜市吃饭,就在晚饭接近尾声的时候,一辆小推车停在了我们的饭点旁。借着昏暗的路灯,我看见推车老人被一件棉衣包裹着,但下身的裤子和一双露出脚趾头的布鞋,明显不足以挡得住这来无影去无踪的隐身人——寒风,手推车上有一个无神的少年,他眼神极为黯淡。弱智是我对他的第一眼评价,多可怜的人啊!就在我愣神间,老者用祈求的目光看着我,颤巍巍地说道:“行行好吧!给孩子一点吃的吧!他已经好几天没有吃东西了。”爸爸不但没有一点厌烦和瞧不起,而且还把那并没有动过筷子的蛋炒饭打包好给了老者,他饱经风霜的脸上出现了甜蜜的笑容,之后感谢地说道:“真是好人,你们一定会有好报的!”说完,他转身走到推车前,艰难地弯下了挺直了许久的身子,拿起他们用了很久的脏兮兮的筷子一口一口地喂着那位早已神志不清的少年,少年吃着吃着,他停住了,转向老者说:“爸爸,你吃,你吃。”少年的语言虽含糊不清,但足以传递了他们之间那浓浓的亲情。看到比情果,我的眼睛顿时温润了,内心蕴含了许久的泪水夺眶而出。我向爸爸讨了50元钱,走到老者面前交给了他:“爷爷买双鞋子过冬吧!”老者感激地说:“谢谢你,孩子!”说着,他推着少年离开了……

看着老者离去的身影,我再次哭出了声,眼泪如掉线的珠子般流落下来。我想起了自己辛苦赚钱的爸爸,以前我经常和他架,每次都要离家出走,看到这一副令人感动的场景,我突然间觉得自己长大了,我应该爱爸爸……

那件事,让我长大了。

【详解】本题考查书面表达能力。

一、审题。以“那件事,让我 ”为题写一篇文章,“那件事”明确要求写一件具体的事,要聚焦生命中具有重要意义的“关键事件”,展现事件对自己的深刻影响。

二、立意。围绕“关键事件”对自身心灵、智慧、情感等方面的触动,传递积极向上的价值观。可以是从挫折中学会坚强,从他人善举中感受温暖,从经历中获得人生启示等,突出事件对个人成长的独特价值。

三、写作思路。

开头:采用倒叙或设置悬念的方式,引出要写的“那件事”,激发读者兴趣。

中间:按照事情发展顺序,将事件的起因、经过、结果写清楚。重点描写事件中最触动自己的情节,通过动作、语言、心理等细节描写,让事件更具体生动,融入当时的真实感受。

结尾:总结事件对自己的影响,呼应开头与题目,升华主题。可再次强调事件带来的感悟,表达这件事在生命中的重要性,引发读者共鸣。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

小升初分班考冲刺训练卷(二)-语文六年级下册统编版

一、选择题

1.下面词语中加点字的读音、意思及字形全对的一项是( )

A.掺和(huo) 无济于是 通国之善弈者(通过)

B.褴褛(lǚ) 悬崖绝壁 赴汤蹈火(滚开的水)

C.温馨(xīn) 换然一新 固若金汤(汤池,指护城河)

D.呜咽(yàn) 精益求精 山穷水尽(达到极端)

2.下列词语书写全部正确的一项是( )

A.斩钉截铁 重见天日 万不得已 翻箱倒柜

B.司空见贯 排山倒海 心平气和 自作自受

C.全神贯注 别出心栽 焉知非福 不可思议

D.万像更新 热血沸腾 五湖四海 一望无际

3.下列句子中标点符号的用法正确的一项是( )

A.“妈,妈,要到什么时候……”(省略号表示列举省略)

B.“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。(引号表示特殊含义)

C.我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们吧:那是谁?(破折号表示转折)

D.那些鸡没完没了地叫着:“他活该!他活该……”(省略号表示话未说完)

4.下列语句没有语病的一项是( )

A.有良好的心态是我们在各类比赛中能否取得成功的重要因素。

B.当蒲公英随风飘舞时,我看到它正以一种独特的美,装点着这个世界。

C.通过参观刘老庄八十二烈士陵园,让我们更加了解了家乡的红色文化。

D.关于这件事的具体详情,我以后再告诉你。

5.下面古人读书的故事,分别说的是谁?主人公顺序正确的一项是( )

①他家徒四壁,夏天的夜晚用白袋子装了数十只捉来的萤火虫取光读书。

②他勤学却无钱买烛,只得在墙上凿洞,借邻人的烛光读书。

③他很小就擅长书法,十二岁时见到父亲有本《笔说》藏在枕头中,就迫不及待地读了起来。

④他少年时就痴迷读书,曾经在梦中看见所用的笔开了花,后来果然“斗酒诗百篇”,被誉为“诗仙”。

A.车胤 王羲之 匡衡 李白 B.车胤 王羲之 李白 匡衡

C.车胤 匡衡 王羲之 李白 D.匡衡 车胤 王羲之 李白

6.填入下面语境中,意思连贯通畅的一项是( )

我的同桌家里养了一条小狗,天天跟我炫耀,我可羡慕了。在我的软磨硬泡下,今天早上妈妈终于松口了,她答应我周末去乡下挑一只,带回家里来养。我吃完早饭,出门上学去。 。

A.路旁的花儿耷拉着脑袋,一副无精打采的样子。树上的鸟儿叽叽喳喳吵闹不休。

B.路上一片静寂,没有人,能听见路边的房屋里传出“咚”“咚”沉闷、单调的练琴声。

C.小巷里冷冷清清。我低着头,一片枯黄的树叶飘落在脚边。秋天到了吗?

D.不知怎么的,原本这条长长的上学路也不显单调了,两旁的树木好像在跟我赛跑似的,空气里都是甜美的秋的味道。

二、填空题

7.巧填同音字。

bàn 搅( ) 牵( ) jù 恐( ) ( )乐部

jiǎo ( )子 ( )肉 qī ( )凉 ( )息

yá 天( ) 山( ) páo ( )哮 战( )

8.查字典填空。

“脆”是 结构的字,共 笔;按音序查字法,应先查大写字母 ,再查音节 ;“脆”在字典中的解释有:A.容易折断破碎(跟“韧”相对);B.(较硬的食物)容易弄碎弄裂;C.(声音)清脆;D.(说话做事)爽利痛快,干脆。请给下列句子中加点的“脆”字选择正确的解释,并填上序号。

(1)她的声音特别脆。( )

(2)哥哥喜欢吃脆枣。( )

(3)这种纸不算薄,就是太脆。( )

9.根据情景写诗句。

(1)春天是什么?是叶绍翁访友不遇时的“ ,一枝红杏出墙来”;是杜甫笔下似春雨般“随风潜入夜, ”的悄无声息;是韩愈笔下的“ ,草色遥看近却无。”夏天是什么?是辛弃疾笔下“稻花香里说丰年, ”的丰收景象;是令杨万里惊叹的“ ,映日荷花别样红”的西湖风光。

(2)古人留下了许多劝勉人们要珍惜时间的名诗、名句,请你写出一句:

三、诗词曲鉴赏

阅读下面两首诗,完成各题。

【甲】十五夜①望月

唐 王建

中庭②地白③树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。【注释】①十五夜:农历八月十五中秋节的夜晚。②中庭:庭院中。③地白:月光照在庭院地上的样子。

【乙】天竺寺①八月十五日夜桂子②

唐 皮日休

玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新③。

至今不会天中事,应是嫦娥掷与人。【注释】①天竺寺:今称法镜寺,位于灵隐山(飞来峰)山麓。②桂子:特指桂花。③露华新:桂花瓣带着露珠更显湿润。

10.《十五夜望月》中的“ ”一句委婉地表达了游子的思念之情,《天竺寺八月十五日夜桂子》中的“ ”一句用比喻手法描写桂花掉落场景

11.下列关于诗的理解有误的一项是( )

A.读着这两首七言绝句,我们仿佛看见了古人过中秋佳节的画面。

B.《十五夜望月》应是诗人思念朋友所作,“落谁家”可以看出作者表达情思之委婉。

C.“殿前拾得露华新”诗人拾起殿前的桂花,其颜色洁白、新鲜,从中可以看出诗人是在享受中秋之夜的景色的。

D.《十五夜望月》前两句写景,后两句抒情,展现了一幅中秋月夜图;《天竺寺八月十五日夜桂子》则运用了比喻、拟人的修辞手法,表达了诗人对大自然的热爱。

12.两首诗都描写了我们熟知的“中秋 、 ”的民俗,但表达的情感是不同的,我们从【甲】诗中似乎看到了一幅 的图画,而【乙】诗却让我们觉得诗人的心情是 的。

四、现代文阅读

课外文学类阅读1篇。

我的第一次作文

①小学三年级,多了一门作文课。教这门课的是新来的语文老师。我记得很清楚,他叫张文彬,40多岁的样子,有着浓厚的、我听不出来究竟是哪里的外地口音。他很严厉,又正是年富力强的时候,站在讲台前,挺直了腰板,梳着一头黑黑的头发——他那头发虽然乌亮,却是蓬松着,一根根直戳戳地立着,总使我想起他给我们讲解的“怒发冲冠”这个成语——我们学生都有些怕他。

②第一次上作文课,他没有让我们写作文,而是带我们看了一场电影,是到长安街上的儿童电影院看的。我到现在依然清晰地记得,看的是《上甘岭》。那时,儿童电影院刚刚建好,内外一新。我的座位在楼上,一层层椅子由低而高,像布在梯田上的小苗苗。电影一开演,身后放映室的小方洞射出一道白光,从我的肩头射过,像一道银色无声的瀑布。我真想伸手抓一把,也想调皮地站起来,在银幕上露出个怪样的影子来。尤其让我感到新鲜的是,在每一排座椅下面都安着一个小灯,散发着柔和而有些幽暗的光,可以使迟到的小观众不必担心找不到位。

③张老师让我们第一次写的作文就是写这次看电影。他说:“你们看到了什么,怎么想的,就怎么写。”我把我所感受到的一切都写了下来。没有想到,第二周作文课讲评时,张老师给全班同学朗读了我的这篇作文。他那浓重的外地口音,我听起来觉得是那么亲切。那作文所写的一切,我自己听起来也觉得那么亲切。童年的一颗幼稚而骄傲的心,使我第一次对作文产生了浓厚的兴趣。啊,原来自己写的文章还有着这样的魅力!

④张老师对这篇作文提出表扬,也提出意见。这些,我统统忘记了。但我记得从这以后,我迷上了作文。作文课成了我最盼望上的一门课。而作文讲评时,张老师常常要念我的作文。张老师对我格外器重起来。他常在课后对我说:“多读些课外书!”我觉得他那一头硬发也不再“怒发冲冠”了,变得柔和了许多。

13.[品词析句]联系上下文,说说“怒发冲冠”的意思是什么?短文的开头和结尾都用到了这个成语,说说这样写的好处。

14.[语言运用]读文中画横线的句子,完成练习。

①这句运用了 的修辞手法。

②请用这种修辞手法仿写一句话。

15.[提取信息]读短文,完成填空。

短文的第1自然段从姓名、 、口音和 这几个方面来描写“我”的语文老师张老师。

16.[整体感知]“我”对张老师的情感发生了怎样的变化?

→ →感激

17.[心灵感悟]张老师对“我”产生了什么影响?想一想,“我”会对张老师说些什么?

18.阅读短文,回答问题。

“神木”

①世界上的木材有软有硬,人们把坚硬无比的木材喻为“神木”。“神木”生长在俄罗斯西部沃罗涅日市郊外。说起它的神奇之处,还得从300多年前发生的一场著名海战说起。

②公元1696年,俄国舰队和土耳其舰队在亚速海面上激烈交战。当时的战舰都是木制的。土耳其舰队集中了所有的大炮,向俄国舰队猛烈轰击。不料炮弹刚碰到俄国战舰的船体,就反弹出去,扑通扑通地掉到水里。土耳其士兵大惊失色,没等他们清醒,就被反攻的俄国战舰打得落花流水。这场海战使俄国海军威震欧洲。

③俄国战舰为什么不怕炮弹?原来战舰是用沃罗涅日的神木做成的。神木为什么这么坚固?当时,人们并不知道其中奥秘,只知道这是一种带刺的橡树,看上去平平常常的,没什么奇异之处。

④300多年过去了,关于神木的故事一直流传着,可谁也解不开这个谜。到了上世纪70年代,神木的传说引起了前苏联著名林学家谢尔盖博士的重视,他决心用现代科学技术来解开神木之谜。

⑤他在野外圈起一个靶场,竖起2000多个刺橡木做的靶子。他对着神木靶子发射了几万发子弹,结果绝大多数子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来。神木果然名不虚传!博士非常惊讶。他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。

⑥博士又用刺像木做了一个大水池,灌满海水,丢入各种形状的刺橡木小木块,然后将池子封闭好。过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。经分析得知,又是这层胶质的功劳。

⑦博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!原来,刺橡木分泌的胶质在高温下能生成一层防火层,并分解成一种不会燃烧的气体,它能抑制氧气的助燃作用,使火焰慢慢熄灭。

⑧至此,神木的奥秘总算被全部揭开了。

(1)为了揭开神木奥秘,谢尔盖博士做了哪几项科学实验?

(2)请用自己的话归纳神木的特点。

(3)神木具有神奇的功能,主要取决于哪个因素?

(4)划线句子用了什么说明方法?其作用是什么?

(5)“他对着神木靶子发射了几万发子弹,结果绝大多数子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来。”句中“绝大多数”能否去掉?为什么?

五、句子训练

19.按要求写句子。

①富有激情和超凡想象力的炎黄子孙,描绘着瑰丽绚烂的飞天之梦。(缩句)

②年轻而富有才华的音乐家肖邦,离开自己的祖国。(改为双重否定句)

③他告诉我们:“当时,我让你们传看的是一个普普通通的猫的头盖骨。你们根据错误信息得出错误答案,还应该得分不成?”(改为转述句)

④这支钢笔是他的,不是我的。(改动标点,使句子的意思相反)

⑤你这样做,岂不是太糊涂了吗?(不改变句子原意,给句子换个说法)

六、书面表达

20.写作。

好的故事是可以触动心灵、开启智慧的,好的故事还可以传递温暖与力量,足以照亮我们前行的路。毕业在即,回首你的生命成长历程,一定有些“关键事件”,它们构成了你成长中不可复制的故事。请你以《那件事,让我 》为题写一篇文章,要求:①先将题目补充完整,不少于400字;②印象深刻的事情写具体,把情感真实自然地表达出来;③不得出现真实的校名和人名。

《小升初分班考冲刺训练卷(二)-语文六年级下册统编版》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6

答案 B A D B C D

1.B

【详解】本题考查字音、字形易错字、字词解释。

A.无济于是——无济于事,通国之善弈者(全);

C.换然一新——焕然一新;

D.呜咽(yàn)——yè;

故选B。

2.A

【详解】本题考查形近易错字辨析。

B.司空见贯——司空见惯;

C.别出心栽——别出心裁;

D.万像更新——万象更新。

故选A。

3.D

【详解】本题考查的是标点符号的运用。

A.其中省略号表示话没说完。错误。

B.引号用于引用俗语“腊七腊八,冻死寒鸦”,表示直接引用,而非“特殊含义”。错误。

C.破折号在这里的作用是引出解释或补充说明(“是有人偷了他们吧”),而非“转折”。错误。

D.省略号表示鸡的叫声重复延续,可以理解为“话未说完”或“声音的延续”。正确。

故选D。

4.B

【详解】本题考查修改病句。

A.两面对一面,去掉“能否”中的“否”;

C.缺少主语,去掉“让”;

D.语意重复,“具体”与“详”重复,删去“具体”;

故选B。

5.C

【详解】本题考查文学阅读积累。

①根据“用白袋子装了数十只捉来的萤火虫取光读书”可知,这个故事的主人公是车胤。晋朝人车胤勤学而不知疲倦,知识广博,学问精通。车胤家境贫寒,不能经常得到灯油。夏天的夜晚,车胤就用白绢做成袋子,装几十只萤火虫照着书本,夜以继日地学习。

②根据“在墙上凿洞,借邻人的烛光读书”可知,这个故事的主人公是匡衡。匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛照明。邻家有灯烛,但隔壁烛光透不过来,匡衡就在墙壁凿了一个洞引进邻家的光亮,让光亮照在书上来读。同乡有个大户人家但是不识字,家中富有,有很多藏书。匡衡就到他家去做雇工辛勤劳作,却不要报酬。主人感到很奇怪,问他,他说:“我希望能得到你家的书,通读一遍。”主人听了,深为感叹,借给他书。最终匡衡成了有学识的人。

③根据“擅长书法”可知,这个故事的主人公是王羲之。

④根据“被誉为‘诗仙’”可知,这个故事的主人公是李白。

故选C。

6.D

【详解】本题考查根据语境补充句子。

结合“在我的软磨硬泡下,今天早上妈妈终于松口了,她答应我周末去乡下挑一只,带回家里来养。”可知,妈妈答应我养一只狗,那么此时“我”是非常开心的,所以“我”在上学路上看到的一切都是美好而开心,欣欣向荣充满希望的。

A.“花儿耷拉着脑袋,一副无精打采的样子”“鸟儿叽叽喳喳吵闹不休”衬托出人物心情不好。

B.“路上一片静寂”“沉闷、单调的练琴声”衬托出人物心情不好。

C.“小巷里冷冷清清”“一片枯黄的树叶飘落在脚边”衬托出人物心情不好。

D.“这条长长的上学路也不显单调了”“空气里都是甜美的秋的味道”衬托出人物心情好。

故选D。

7. 拌 绊 惧 俱 饺 绞 凄 栖 涯 崖 咆 袍

【详解】本题考查了学生对于同音字的辨析与应用。

搅拌:(动)用棍子等转动、拌和,使混合物均匀。故填“拌”。

牵绊:牵扯,纠缠使不能脱开。故填“绊”。

恐惧:(动)心里慌张不安、害怕。故填“惧”。

俱乐部:进行社会、文化、艺术、娱乐等活动的团体和场所。故填“俱”。

饺子:中国北方的传统食品半圆形的有馅儿的面食。故填“饺”。

绞肉:肉类制品生产中,将腌制好的肉拌上冰屑、淀粉、香料等用多刀剁肉机进行剁斩变成肉泥状的操作过程。故填“绞”。

凄凉:寂寞冷落;悲凉。故填“凄”。

栖息:停留,休息(多指鸟类)。故填“栖”。

天涯:(名)天边。比喻极远的地方。故填“涯”。

山崖:指山地中陡立的悬崖。故填“崖”。

咆哮:猛兽大声吼叫。故填“咆”。

战袍:战士穿的长衣。亦泛称军衣。故填“袍”。

8. 左右 十/10 C cuì C B A

【详解】考查了查字典和多义字。

“脆”笔顺:撇,横折钩,横,横,撇,横撇/横钩,横,撇,横折钩,竖弯钩。是左右结构的字,共10笔,音序是“C”,再查音节“cui”。

(1)特别脆:指声音很清脆。“脆”清脆的意思。故选C。

(2)脆枣:指容易弄碎弄裂的枣子。“脆”容易弄碎弄裂。故选B。

(3)太脆:指容易折断破碎。“脆”容易折断破碎。故选A。

9. 春色满园关不住 润物细无声 天街小雨润如酥 听取蛙声一片 接天莲叶无穷碧 少壮不努力,老大徒伤悲

【详解】本题考查了诗歌默写。

(1)“应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。春色满园关不住,一枝红杏出墙来。”出自宋代叶绍翁的《游园不值》。

“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。”出自唐代杜甫的《春夜喜雨》。

“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。”出自唐代韩愈的《早春呈水部张十八员外》。

“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年。听取蛙声一片。七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边。路转溪桥忽见。”出自宋代辛弃疾的《西江月·夜行黄沙道中》。

“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”出自宋代杨万里的《晓出净慈寺送林子方》。

(2)“少壮不努力,老大徒伤悲”的解释是年轻力壮的时候不奋发图强,到了一头白发的时候学习,悲伤难过也是徒劳。用于劝诫人们,提醒我们应该珍惜时间。

珍惜时间的名诗、名句:黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

10. 不知秋思落谁家 玉颗珊珊下月轮 11.D 12. 赏月 赏桂花 寂寥、冷清、沉静的中秋之夜 愉悦

【解析】10.本题考查古诗内容的理解。

《十五夜望月》中的“不知秋思落谁家”一句,通过提问的方式,将游子的思念之情融入其中。这里的“秋思”既指秋天的思绪,也暗含着对家乡和亲人的思念。诗人没有直接说出自己的思念,而是通过这样的设问,让读者去体会那份难以言说的情感,从而更加委婉地表达了游子的思念之情。

《天竺寺八月十五日夜桂子》中的“玉颗珊珊下月轮”一句,用“玉颗”来比喻掉落的桂花,形象地描绘了桂花从月轮上洒落下来的场景。这里的“珊珊”形容桂花落下的声音,给人一种清脆悦耳的感觉。同时,将桂花比作“玉颗”,也凸显了桂花的洁白和珍贵,使得整个画面更加生动和美丽。这种比喻手法不仅增强了诗歌的艺术效果,也让读者更加直观地感受到中秋夜晚的桂花之美。

11.本题古诗内容的理解。

A.《十五夜望月》中,“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花”这两句诗为我们描绘了一个宁静而美丽的中秋夜晚。庭院中洒满了明亮的月光,树上的乌鸦已经安静栖息,只有清冷的露珠默默地滋润着桂花。《天竺寺八月十五日夜桂子》中,“玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新”这两句诗则为我们展现了一个神奇而美妙的场景。桂花如同玉颗般从月轮上洒落下来,诗人在殿前拾起还带着露珠的新鲜桂花。这种景象让人感受到中秋之夜的神奇与美妙。

B.《十五夜望月》这首诗通过描绘中秋之夜的景色,间接表达了诗人的思念之情。其中,“落谁家”这一问句是整首诗情感的转折点,它以一种含蓄而委婉的方式,将诗人对远方亲人或朋友的思念之情传达给读者。

C.“殿前拾得露华新”这句诗描述了一个具体的场景:诗人在中秋之夜,于宫殿之前拾起新鲜的桂花。这句诗不仅描绘了桂花的洁白和新鲜,更通过诗人的动作传达了他对中秋夜晚景色的深深享受。

D.《十五夜望月》这首诗通过精心构建的意象和细腻的笔触,展现了一幅富有中秋特色的月夜图。前两句写景,后两句抒情,情景交融,相得益彰。

《天竺寺八月十五日夜桂子》这首诗使用了比喻手法,如“玉颗珊珊下月轮”,将掉落的桂花比作玉颗。但是,这首诗并没有使用拟人的修辞手法。另外,说这首诗“表达了诗人对大自然的热爱”也略显笼统。诗中描述的是中秋夜晚,桂花从月轮上洒落,诗人在殿前拾起新鲜的桂花,这些描述更多地展现了中秋节的氛围和诗人对中秋佳节的喜爱,而不仅仅是“对大自然的热爱”。因此,此选项理解有误。

故选D。

12.本题考查分析主旨情感。

这两首诗都是描写中秋节的,都涉及到了赏月这一民俗活动。然而,两首诗表达的情感却有所不同。【甲】诗《十五夜望月》中,“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花”描绘了一个寂静、凄清的夜晚,而“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”则委婉地表达了游子的思念之情,因此整首诗给人一种冷清、落寞的感觉。【乙】诗《天竺寺八月十五日夜桂子》中,“玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新”用比喻手法描绘了桂花掉落的美丽场景,而“至今不会天中事,应是嫦娥掷与人”则给人一种轻松、欢快的感觉,展现了诗人对中秋佳节的喜爱和愉悦心情。因此,两首诗虽然都描写了中秋赏月、赏桂花的民俗,但表达的情感却截然不同。

13.指愤怒得头发直竖,把帽子都顶起来了。形容愤怒到了极点。在文中起到了前后相互照应的作用; 14. 比喻 枣树叶码上熟透了的枣,像一串串晶莹的红色玛瑙挂满了树枝。 15. 年龄 头发 16. 害怕 亲切 17.使“我”迷上了作文。老师,多亏你教导有方,常常鼓励“我”,才使让“我”在写作时,能写出真情实感,有啥可写,并爱上了作文。老师,“我”爱你!

【解析】13.本题考查对词语的理解。

通读短文,从文中第①自然段的“他很严厉,又正是年富力强的时候,站在讲台前,挺直了腰板,梳着一头黑黑的头发——他那头发虽然乌亮,却是蓬松着,一根根直截戳地立着”这段话可知,“怒发冲冠”意思指愤怒得头发直竖,把帽子都顶起来了。形容愤怒到了极点。短文的开头和结尾都用到了这个成语,这样写的好处是:这个词在文中起到了前后相互照应的作用。

14.本题考查对重点句子的理解。

通读短文可知,①文中的“我的座位在楼上,一层层椅子由低而高,像布在梯田上的小苗苗”是比喻句,把“一排排椅子”比作“梯田上的小苗苗”。

用这种比喻的修辞手法仿写一句话,如:金黄的向日葵,碧绿的白杨树,紫红的喇叭花,还有数不尽的鲜花嫩草,就像俊俏的小姑娘戴上美丽的珠宝,显得更加生机勃勃。

15.本题考查短文内容的理解,并填空回答问题。

通读短文的第①自然段,结合本段中的“我记得很清楚,他叫张文彬,40多岁的样子,有着浓厚的、我听不出来究竟是哪里的外地口音。他很严厉,又正是年富力强的时候,站在讲台前,挺直了腰板,梳着一头黑黑的头发——他那头发虽然乌亮,却是蓬松着,一根根直截戳地立着”可知,第1自然段从姓名、年龄、口音和头发这几个方面来描写“我”的语文老师张老师。

16.本题考查对短文内容的理解,并回答问题。

通读短文,结合题目中给出的提示和文中第①自然段的“我们学生都有些怕他”,第③自然段“他那浓重的外地口音,我听起来觉得是那么亲切”,第④自然段“但我记得从这以后,我迷上了作文。作文课成了我最盼望上的一门课”这些语句可知,“我”对张老师的情感发生了这样的变化:害怕→亲切→感激。

17.本题考查对短文内容的理解和语言表达能力。

通读短文可知,自从新来的张老师来给我们上语文课,便多了一门作文课。文中第②自然段写“第一次上作文课,他没有让我们写作文,而是带我们看了一场电影”,回来后张老师就让我们写看电影的事,看到了什么,怎么想的,就怎么写。这表明了老师教导有方,“我”按老师说的写了作文,没想到,老师还当范文当众阅读给同学们听,我心情特别高兴,从此,我迷上了作文。“我”取得的成绩离不开老师的教导和鼓励,“我”会对张老师说:张老师,谢谢您,您带我开启了文学的大门,让我在写作时,能写出真情实感,并深深的爱上了写作文。

18.(1)第一项:测试神木的硬度;第二项:测试神木的防水防腐性能;第三项:测试神木的防火能力。

(2)坚硬,不变形,抗腐蚀,抗高温。

(3)神木木纤维中含有的胶质。

(4)运用了列数字的说明方法,这样写的好处是验证了刺橡木抗高温的特性。

(5)不能去掉。去掉了的话表明子弹都被坚硬的神木靶子弹了回来,与实际不符,不符合说明文语言的严谨性和科学性。

【详解】(1)本题考查提取关键信息。

从第⑤自然段句子“他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的硬度;

从第⑥自然段句子“博士又用刺像木做了一个大水池,灌满海水,丢入各种形状的刺橡木小木块,然后将池子封闭好。过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的防水和防腐蚀程度;

从第⑦自然段句子“博博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!”可知谢尔盖博士做科学实验测试神木的防火性。

(2)本题考查关键信息提取。

解答此题需要阅读全文,找到与问题相关的段落,抓住关键句子作答。

结合文章的第⑤自然段句子“才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”从第⑥自然段句子“过了三年,他打开水池,取出小木块,惊奇地发现,池子和小木块一点儿也没变形和腐烂。”从第⑦自然段句子“博博士还把一个用刺橡木做的房屋模型投入300℃高温的炉膛。一个小时后打开炉门,模型竟秋毫无损!”可知谢尔盖博士做的科学实验,可以得出神木的特点:坚硬如铁、抗腐蚀、不变形、耐高温。

(3)本题考查提取关键信息。

从第⑤自然段句子“他取下靶子的木纤维,拿到显微镜下观察,发现在木纤维的外面包裹着一层表皮细胞分泌的半透明胶质,这种胶质遇到空气就会变硬,好像一层硬甲。用仪器分析胶质成分,结果表明,胶质中含有铜、铬、钴离子以及一些氯化物。正是由于这些物质的存在,才使得这种神木坚硬如铁,不怕子弹。”第⑥自然段句子“经分析得知,又是这层胶质的功劳。”和第⑦自然段句子“原来,刺橡木分泌的胶质在高温下能生成一层防火层,并分解成一种不会燃烧的气体,它能抑制氧气的助燃作用,使火焰慢慢熄灭。”可知神木木具有神奇的功能,主要取决于那层半透明的物质。

(4)本题考查说明方法。

读画线句子,从“300℃”“一个小时”可知运用了列数字的说明方法,在这么高的温度下燃烧这么长时间仍然毫无损伤,这样写的好处验证了刺橡木抗高温的特性。

(5)本题考查了字词理解与赏析。

先分析“绝大多数”的意思,然后结合句子意思说一说是否能去掉,不能去掉的原因。

阅读文章内容可知,“绝大多数”的意思是大部分,说明还有小部分子弹没有被坚硬的神木靶子弹回来,体现了说明文语言的严谨性和科学性,所以不能去掉。

19. 1.炎黄子孙描绘着飞天之梦。 2.年轻而富有才华的音乐家肖邦,不得不离开自己的祖国。 3.他告诉我们,当时,他让我们传看的是一个普普通通的猫的头盖骨。我们根据错误信息得出错误答案,不应该得分。 4.这支钢笔是他的?不,是我的。 5.你这样做,真是太糊涂了。

【详解】略

20.例文:

那件事,让我长大了

时光如流水般匆匆逝去,很多的记忆早已随着日子的消逝而褪色。但有一件事,总是让我历历在目,感动不已。

那是在一个寒冬的夜晚,我和爸爸妈妈在农路夜市吃饭,就在晚饭接近尾声的时候,一辆小推车停在了我们的饭点旁。借着昏暗的路灯,我看见推车老人被一件棉衣包裹着,但下身的裤子和一双露出脚趾头的布鞋,明显不足以挡得住这来无影去无踪的隐身人——寒风,手推车上有一个无神的少年,他眼神极为黯淡。弱智是我对他的第一眼评价,多可怜的人啊!就在我愣神间,老者用祈求的目光看着我,颤巍巍地说道:“行行好吧!给孩子一点吃的吧!他已经好几天没有吃东西了。”爸爸不但没有一点厌烦和瞧不起,而且还把那并没有动过筷子的蛋炒饭打包好给了老者,他饱经风霜的脸上出现了甜蜜的笑容,之后感谢地说道:“真是好人,你们一定会有好报的!”说完,他转身走到推车前,艰难地弯下了挺直了许久的身子,拿起他们用了很久的脏兮兮的筷子一口一口地喂着那位早已神志不清的少年,少年吃着吃着,他停住了,转向老者说:“爸爸,你吃,你吃。”少年的语言虽含糊不清,但足以传递了他们之间那浓浓的亲情。看到比情果,我的眼睛顿时温润了,内心蕴含了许久的泪水夺眶而出。我向爸爸讨了50元钱,走到老者面前交给了他:“爷爷买双鞋子过冬吧!”老者感激地说:“谢谢你,孩子!”说着,他推着少年离开了……

看着老者离去的身影,我再次哭出了声,眼泪如掉线的珠子般流落下来。我想起了自己辛苦赚钱的爸爸,以前我经常和他架,每次都要离家出走,看到这一副令人感动的场景,我突然间觉得自己长大了,我应该爱爸爸……

那件事,让我长大了。

【详解】本题考查书面表达能力。

一、审题。以“那件事,让我 ”为题写一篇文章,“那件事”明确要求写一件具体的事,要聚焦生命中具有重要意义的“关键事件”,展现事件对自己的深刻影响。

二、立意。围绕“关键事件”对自身心灵、智慧、情感等方面的触动,传递积极向上的价值观。可以是从挫折中学会坚强,从他人善举中感受温暖,从经历中获得人生启示等,突出事件对个人成长的独特价值。

三、写作思路。

开头:采用倒叙或设置悬念的方式,引出要写的“那件事”,激发读者兴趣。

中间:按照事情发展顺序,将事件的起因、经过、结果写清楚。重点描写事件中最触动自己的情节,通过动作、语言、心理等细节描写,让事件更具体生动,融入当时的真实感受。

结尾:总结事件对自己的影响,呼应开头与题目,升华主题。可再次强调事件带来的感悟,表达这件事在生命中的重要性,引发读者共鸣。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)