4.6.2 神经调节 教案(表格式)初中生物人教版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 4.6.2 神经调节 教案(表格式)初中生物人教版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 70.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-05 10:55:26 | ||

图片预览

文档简介

第二节 神经调节

第一课时 神经系统的组成

1.描述人体神经系统的组成和各结构的功能。

2.说出神经元的结构和作用,形成结构与功能相适应的观点。

3.通过参与各种活动,说明人体各部分的协调动作主要靠神经系统的调节来实现。

4.认识到身体各器官不是孤立的,而是存在相互的联系,共同构成一个统一的整体。

重点:1.概述神经系统的组成和各结构的功能。

2.理解神经元的结构与功能是相适应的。

难点:理解神经系统的结构与功能。

教学活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 故事导入:一位老人突患脑血栓,致使脑的局部血液供应不足。尽管她的四肢没有任何损伤,却出现了一侧肢体不能活动的症状。 这是什么原因导致的呢 教师引入新课:人体是一个统一的整体,人体各项生理活动都是在神经系统的支配下完成的。 激发学生兴趣,引入本节内容。

二、问题引导 探究新知 (一)神经系统的组成 1.教师指导学生阅读教材第13页内容,引导学生分析并讨论教材第12页“分析·讨论”中的3个案例。 (1)3个案例中,发病原因分别是什么 (2)案例中发病部位和症状分别是什么 (3)针对发病原因、部位和症状,你有何疑问 (4)针对疑问,你能否作出可能的解释 2.学生阅读教材资料,分析并讨论后汇报作答,其他同学补充。 项目案例1案例2案例3发病原因肿瘤脊髓损害腰部扭伤发病部 位及症状脑颅内长有肿瘤,压迫大脑,造成失明腰部背髓受伤,截瘫(下肢丧失运动能力,大小便失禁)腰部脊髓受伤,右下肢出现麻木和疼痛等症状

培养学生的阅读能力,锻炼学生的信息提取能力、概括能力和语言表达能力。

续表 项目案例1案例2案例3疑问脑颅内长肿瘤,为什么会导致失明脊髓损害为什么会出现运动功能丧失、大小便失禁的现象腰部扭伤为什么会出现右下肢麻木和疼痛等症状可能的 解释肿瘤压迫大脑,使视觉中枢受到损伤脊髓损害,大脑无法支配下肢活动及排便、排尿等活动支配右下肢的神经受到了压迫

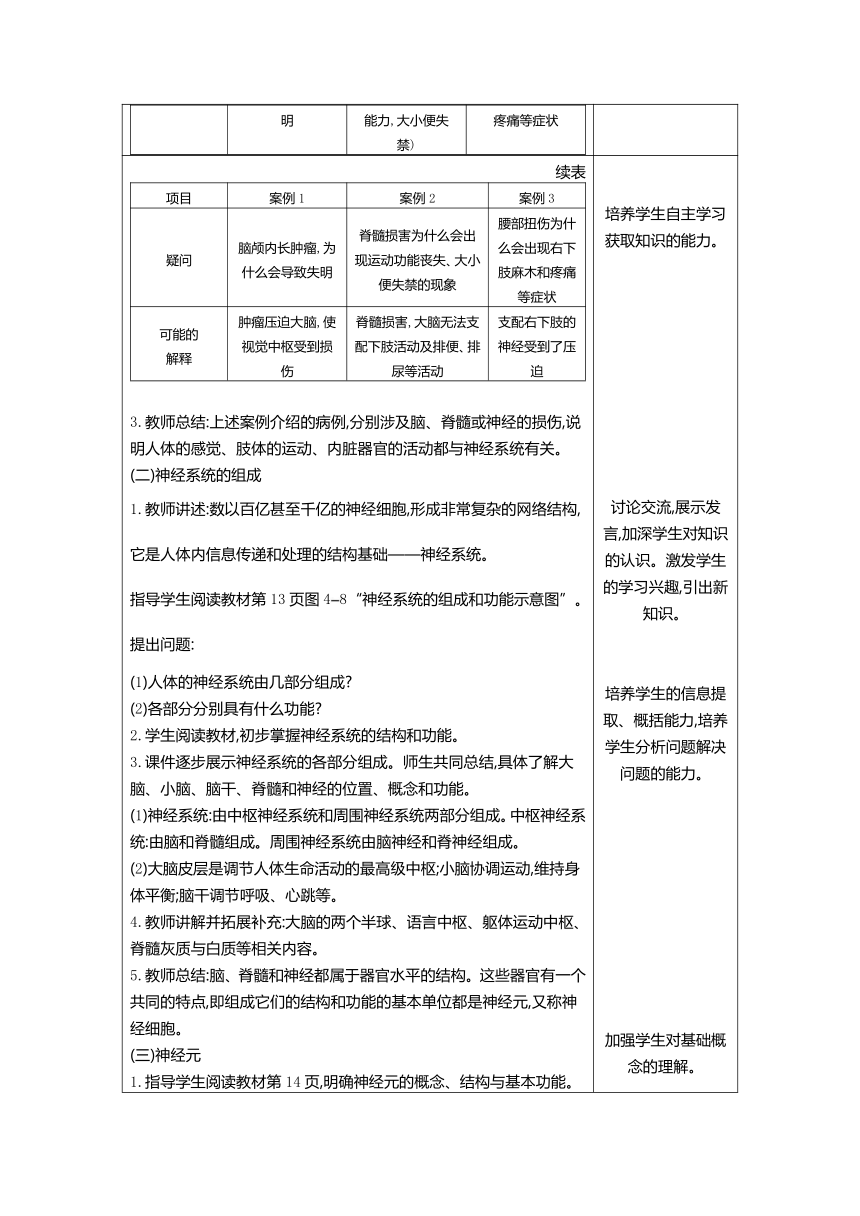

3.教师总结:上述案例介绍的病例,分别涉及脑、脊髓或神经的损伤,说明人体的感觉、肢体的运动、内脏器官的活动都与神经系统有关。 (二)神经系统的组成 1.教师讲述:数以百亿甚至千亿的神经细胞,形成非常复杂的网络结构,它是人体内信息传递和处理的结构基础——神经系统。 指导学生阅读教材第13页图48“神经系统的组成和功能示意图”。 提出问题: (1)人体的神经系统由几部分组成 (2)各部分分别具有什么功能 2.学生阅读教材,初步掌握神经系统的结构和功能。 3.课件逐步展示神经系统的各部分组成。师生共同总结,具体了解大脑、小脑、脑干、脊髓和神经的位置、概念和功能。 (1)神经系统:由中枢神经系统和周围神经系统两部分组成。中枢神经系统:由脑和脊髓组成。周围神经系统由脑神经和脊神经组成。 (2)大脑皮层是调节人体生命活动的最高级中枢;小脑协调运动,维持身体平衡;脑干调节呼吸、心跳等。 4.教师讲解并拓展补充:大脑的两个半球、语言中枢、躯体运动中枢、脊髓灰质与白质等相关内容。 5.教师总结:脑、脊髓和神经都属于器官水平的结构。这些器官有一个共同的特点,即组成它们的结构和功能的基本单位都是神经元,又称神经细胞。 (三)神经元 1.指导学生阅读教材第14页,明确神经元的概念、结构与基本功能。 2.展示神经元结构图片,师生共同总结: (1)神经元:神经系统结构和功能的基本单位。 (2)神经元组成:胞体和突起。 (3)神经纤维:由长的突起以及套在外面的一层鞘组成。 (4)神经末梢:神经纤维末端的细小分支。 (5)神经:神经纤维聚集成束,外面包有膜,构成一条神经。 (6)神经元的功能:受到刺激后产生神经冲动,并将神经冲动传导到其他的神经元。 培养学生自主学习获取知识的能力。 讨论交流,展示发言,加深学生对知识的认识。激发学生的学习兴趣,引出新知识。 培养学生的信息提取、概括能力,培养学生分析问题解决问题的能力。 加强学生对基础概念的理解。

3.教师总结 人体内各个神经元的突起末端都与多个神经元的突起相接触,形成非常复杂的网络。这个复杂的网络就是人体内信息传递和处理的结构基础。

三、巩固运用 拓展提升 1.文明饮酒不劝酒。为什么醉酒的人语言不清晰、走路会晃晃悠悠走不稳呢 2.“一盔一带,确保安全”。出交通事故的人前额着地,即使颅骨破裂大量失血,经医生全力抢救,会无生命之忧;如果是仰面倒下,即使并无严重受伤迹象,却会造成当场死亡。你试着解释一下原因。 学生交流、思考后回答: 1.酒精被人体吸收后,麻痹了人体的大脑和小脑。 2.脑干连接大脑和脊髓。脑干中有些部位专门调节心跳、呼吸等人体的基本生命活动。如果仰面倒下,极易损伤脑干,导致死亡。

第二节 神经调节

第一课时 神经系统的组成

一、神经系统的组成和功能

1.神经系统的组成

2.神经系统的功能

大脑:具有调控感觉、运动、语言交流等多种生命活动的神经中枢

小脑:协调运动,维持身体平衡

脑干:有些部位专门调节心跳、呼吸等人体的基本生命活动

脊髓:能对外界或体内的刺激作出有规律的反应,还能将对这些刺激的反应传导到大脑,是脑与躯干等的联系通路

脑神经、脊神经:传导神经冲动

二、神经元

神经元:构成神经系统的结构和功能的基本单位;神经元包括胞体和突起两部分

、

由于本节内容以结构组成和功能为主,课堂上易出现重复和沉闷的情况,如何调动学生学习的积极性,引导他们主动思考成为本节授课的难点。配合教材中的资料分析,引导学生思考,并不断进行归纳。课件辅助教学,使学生形象地认识了各组成部分在人体所处的位置及功能。关于神经元,通过几种人体细胞的比较,引导学生说出神经元的结构特征,再辅以视频,生动形象,再总结神经元和神经系统的关系,可谓水到渠成。

第二课时 神经调节的基本方式

1.简述人体神经调节的基本方式及其结构基础。

2.通过膝跳反射的实验理解反射的概念。

3.概述反射和反射的类型,说明条件反射的形成过程。

4.尝试测定反应速度,制订并实施探究计划,提高自己与他人合作交流的能力以及科学探究的能力等。

重点:1.简述人体神经调节的基本方式及其结构基础。

2.概述反射和反射的类型,说明条件反射的形成过程。

难点:通过小组合作完成膝跳反射的实验。

教学活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 小明放学回家,路过某居民小院时不慎被一只突然窜出的小狗咬伤了腿。在以后的几天里,每当经过这家小院,小明的心跳和呼吸都会不由自主地加快,这属于一种反射。 提问:什么是反射 反射是通过什么结构完成的 下面我们一起来学习神经调节的基本方式。 激发学生兴趣,引入本节内容。

二、问题引导 探究新知 (一)探究实验:膝跳反射 1.教师讲述:膝跳反射是正常人都具有的简单的反射活动,医生常用这个实验来了解人体神经系统对刺激作出反应的状况。 2.指导学生阅读教材第15页“实验·探究”,明确膝跳反射的实验方法。 3.教师课件展示并讲解膝跳反射实验方法和注意事项。 4.学生分组实验:一位同学作为受试者坐在椅子上,一条腿着地,另一条腿自然地搭在这条腿上。另一位同学用手掌内侧的边缘,迅速叩击受试同学上面那条腿膝盖下方的韧带。 提出问题: (1)叩击韧带时,小腿有什么反应 想一想:这种反应是生来就有的,还是在生活中逐渐形成的 (2)要想成功地观察到膝跳反射现象,你认为在实验中应该注意什么呢 (3)膝跳反射的发生有什么意义 5.学生思考讨论,教师引导归纳: (1)叩击韧带,小腿迅速前伸,这种反应是生来就有的。 (2)要成功观察到膝跳反射现象,要选准叩击部位,选准叩击时机,即受试者精神放松且未注意时。 (3)膝跳反射是一种基本的神经反射活动,这种反射是人体对快速刺激的一种保护性反应。 教师:像这样,机体通过神经系统,对外界或内部的各种刺激所作出的有规律的反应,叫作反射。在膝跳反射中,叩击韧带是刺激,小腿前伸是对刺激发生的反应。你认为在这个过程中,小腿前伸受不受大脑的控制,是不是你有意识抬起小腿 你还能举出生活中类似的事例吗 学生结合教材作答:不是。膝跳反射不受大脑控制。类似例子还有缩手反射、眨眼反射、排尿反射等。 培养学生的阅读能力,锻炼学生的信息提取能力、概括能力和语言表达能力。 培养学生的思考能力,锻炼自主学习获取知识的能力。 讨论交流,展示发言,加深学生对知识的认识。 激发学生的学习兴趣,引出新知识。

过渡:为什么有的反射受大脑的控制,而有的反射可以不受大脑的控制呢 要弄清这个问题,需要研究反射的结构基础——反射弧。 (二)反射弧 1.指导学生阅读教材第16~17页,认识膝跳反射的反射弧。 2.教师出示课件图示,人体具有许许多多的反射,也就有许许多多的反射弧。 提出问题: (1)反射弧由几部分组成 (2)这些结构分别具有什么作用 3.学生讨论,作答: (1)反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分组成。 (2)感受器受到刺激,能够产生神经冲动;传入神经将神经冲动传到神经中枢;神经中枢接收信号,产生冲动;传出神经将神经中枢产生的冲动传到相应肌肉中的神经末梢;传出神经的神经末梢与它支配的肌肉组成效应器,产生动作。 4.提问:如果手指偶然被某个尖锐的物体扎了一下,或不小心烫了一下,你是先感觉到疼还是先把手缩回来 为什么会这样呢 尝试分析缩手反射的反射过程。 5.师生共同分析缩手反射过程,明确缩手反射先缩手后觉得疼的原因。 (1)缩手反射过程:手指皮肤中感受器感受到疼的刺激,产生了冲动,神经冲动沿着传入神经传到脊髓里的神经中枢,神经中枢接收了这个信号后,立即产生冲动,并将冲动传给传出神经,传出神经又迅速将来自神经中枢的冲动传到手指肌肉中的神经末梢,神经末梢支配肌肉收缩,产生缩手的动作。 (2)在完成这个反射的同时,脊髓中通向大脑的神经元还会将神经冲动传到大脑,使人感觉到疼。不过由于传向大脑的路径较长,在大脑作出判断之前手已经缩回了。 6.引导学生总结反射和反射弧的关系,分析反射的意义。 (三)反射的类型 1.指导学生阅读教材第17~18页,引导学生分析并讨论: (1)反射分为几种类型 (2)吃梅子和谈论梅子流口水是否属于同一反射类型 (3)反射具有什么意义 2.教师引导学生分析吃梅止渴、望梅止渴、谈梅止渴的区别;学生阅读,分析,讨论作答。 (1)缩手反射、膝跳反射、排尿反射和眨眼反射等都是人生来就有的,属于非条件反射。人通过学习和训练还能形成条件反射。(与语言文字有关的反射是最复杂的,也是人类所特有的条件反射) (2)吃梅止渴属于非条件反射;望梅止渴、谈梅止渴属于条件反射。谈梅止渴与大脑皮层中的语言中枢有关,是人类特有的。 (3)人体通过反射对体内外的刺激迅速作出适当的反应,从而调节自身的生命活动和适应各种环境变化。 (四)实验探究:测定反应速度 1.引导学生阅读教材第18~19页“实验·探究:测定反应速度”;并分组实验。 (1)结合探究背景,提出问题:不同的人,反应速度相同吗 (2)作出假设:不同的人,反应速度不同。 (3)制订计划 ①准备一把30 cm长的不锈钢尺子。 ②2~3人一组,小组同学间轮换进行实验。 ③采用教材中提供的测量方法进行测试。 ④重复几次,记录每次被试者夹住尺子处的刻度。 加强学生对基础概念的理解。 锻炼学生总结归纳问题的能力,培养学生资料分析能力,加深对概念的理解。

⑤小组同学轮换进行实验,并进行记录。记录时可采取表格的形式记录,并计算平均值。 (4)注意事项: ①测试者松开手指之前,被试者的手指不要接触尺子。 ②每次测量,读取数值的方法应当一样。例如,都以拇指上缘对准的刻度尺数值为准进行记录。 ③不同的被试者要处于相同的状态。 ④测试时,要多测几次,每个被试者的重复次数应该相同,取其平均值。 (5)实施计划,得出结论:完善制订的探究计划,根据计划实施,注意同学之间的密切配合,认真记录。 (6)分析结果,得出结论:不同的人,反应速度不同。 (7)针对教材第19页讨论题开展小组间的讨论交流,复习巩固反射的概念及类型。 2.教师总结:通过探究反应速度,说明做同一项运动时,反应速度会随着练习次数的增加而提高。 锻炼学生实验探究问题的能力,培养学生勇于探索的精神。

三、巩固运用 拓展提升 1. 某同学在拔草时,不小心被刺扎到手,迅速缩手后感到疼痛;而在注射疫苗时,能感到疼痛,但没有缩手。这说明了什么 2.某人右腿在车祸中被夹伤。若在一个以肌肉为效应器的反射弧中,传出神经遭到损伤,而其他部分正常,那么当感受器受到刺激后将表现出什么情况 学生交流、思考后回答: 1.低级神经中枢,受到大脑皮层的控制。 2.有感觉但肌肉无收缩反应。

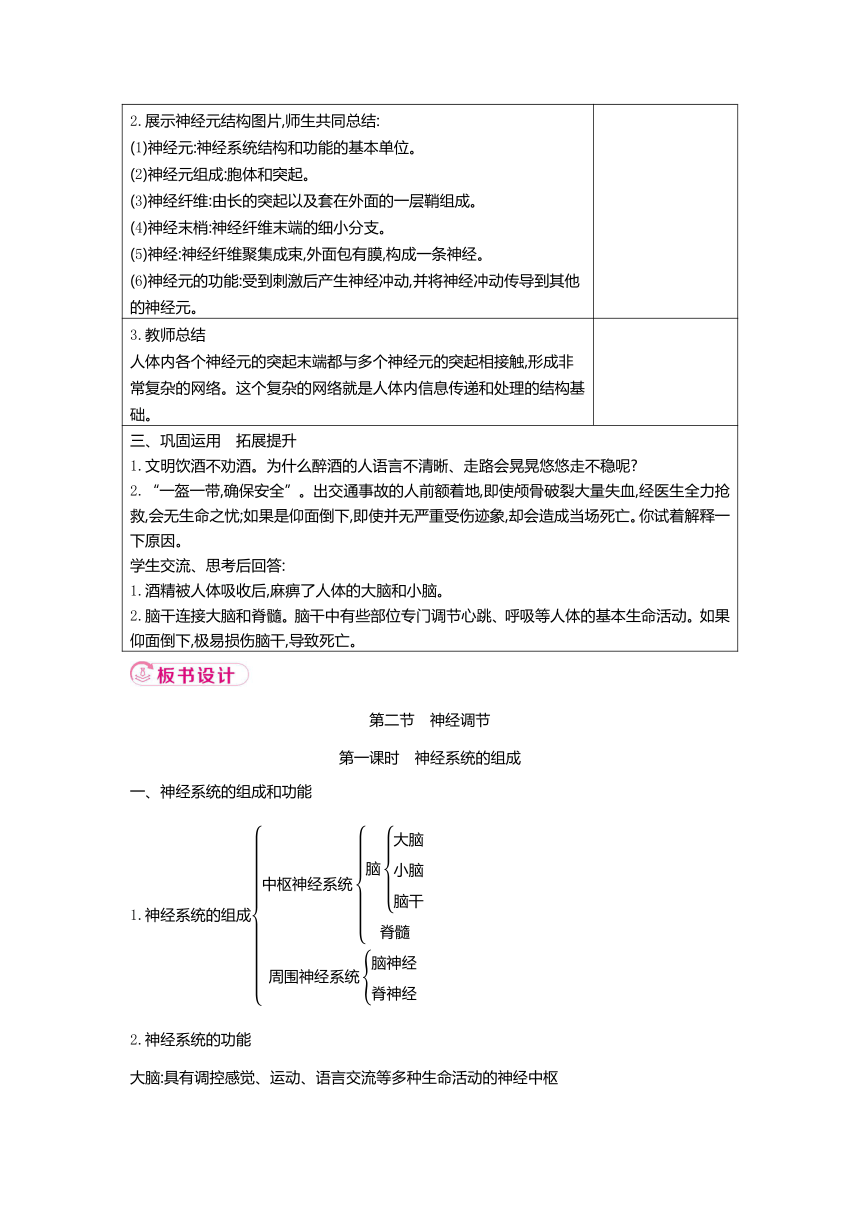

第二课时 神经调节的基本方式

反射

、

这节课的教学活动源于生活,但是关于反射的知识比较抽象,学生难以理解。

在本课教学中只顾重点知识理论的讲解而忽视学生的思考与动手探究的能力,要注意引导学生一步步探究,从结论中获取知识。在这节课中还要调动学生的积极性,设计贴近学生生活实际的教学过程,设法把抽象的知识形象化地展现在学生面前,从而解决问题、获得知识。

第一课时 神经系统的组成

1.描述人体神经系统的组成和各结构的功能。

2.说出神经元的结构和作用,形成结构与功能相适应的观点。

3.通过参与各种活动,说明人体各部分的协调动作主要靠神经系统的调节来实现。

4.认识到身体各器官不是孤立的,而是存在相互的联系,共同构成一个统一的整体。

重点:1.概述神经系统的组成和各结构的功能。

2.理解神经元的结构与功能是相适应的。

难点:理解神经系统的结构与功能。

教学活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 故事导入:一位老人突患脑血栓,致使脑的局部血液供应不足。尽管她的四肢没有任何损伤,却出现了一侧肢体不能活动的症状。 这是什么原因导致的呢 教师引入新课:人体是一个统一的整体,人体各项生理活动都是在神经系统的支配下完成的。 激发学生兴趣,引入本节内容。

二、问题引导 探究新知 (一)神经系统的组成 1.教师指导学生阅读教材第13页内容,引导学生分析并讨论教材第12页“分析·讨论”中的3个案例。 (1)3个案例中,发病原因分别是什么 (2)案例中发病部位和症状分别是什么 (3)针对发病原因、部位和症状,你有何疑问 (4)针对疑问,你能否作出可能的解释 2.学生阅读教材资料,分析并讨论后汇报作答,其他同学补充。 项目案例1案例2案例3发病原因肿瘤脊髓损害腰部扭伤发病部 位及症状脑颅内长有肿瘤,压迫大脑,造成失明腰部背髓受伤,截瘫(下肢丧失运动能力,大小便失禁)腰部脊髓受伤,右下肢出现麻木和疼痛等症状

培养学生的阅读能力,锻炼学生的信息提取能力、概括能力和语言表达能力。

续表 项目案例1案例2案例3疑问脑颅内长肿瘤,为什么会导致失明脊髓损害为什么会出现运动功能丧失、大小便失禁的现象腰部扭伤为什么会出现右下肢麻木和疼痛等症状可能的 解释肿瘤压迫大脑,使视觉中枢受到损伤脊髓损害,大脑无法支配下肢活动及排便、排尿等活动支配右下肢的神经受到了压迫

3.教师总结:上述案例介绍的病例,分别涉及脑、脊髓或神经的损伤,说明人体的感觉、肢体的运动、内脏器官的活动都与神经系统有关。 (二)神经系统的组成 1.教师讲述:数以百亿甚至千亿的神经细胞,形成非常复杂的网络结构,它是人体内信息传递和处理的结构基础——神经系统。 指导学生阅读教材第13页图48“神经系统的组成和功能示意图”。 提出问题: (1)人体的神经系统由几部分组成 (2)各部分分别具有什么功能 2.学生阅读教材,初步掌握神经系统的结构和功能。 3.课件逐步展示神经系统的各部分组成。师生共同总结,具体了解大脑、小脑、脑干、脊髓和神经的位置、概念和功能。 (1)神经系统:由中枢神经系统和周围神经系统两部分组成。中枢神经系统:由脑和脊髓组成。周围神经系统由脑神经和脊神经组成。 (2)大脑皮层是调节人体生命活动的最高级中枢;小脑协调运动,维持身体平衡;脑干调节呼吸、心跳等。 4.教师讲解并拓展补充:大脑的两个半球、语言中枢、躯体运动中枢、脊髓灰质与白质等相关内容。 5.教师总结:脑、脊髓和神经都属于器官水平的结构。这些器官有一个共同的特点,即组成它们的结构和功能的基本单位都是神经元,又称神经细胞。 (三)神经元 1.指导学生阅读教材第14页,明确神经元的概念、结构与基本功能。 2.展示神经元结构图片,师生共同总结: (1)神经元:神经系统结构和功能的基本单位。 (2)神经元组成:胞体和突起。 (3)神经纤维:由长的突起以及套在外面的一层鞘组成。 (4)神经末梢:神经纤维末端的细小分支。 (5)神经:神经纤维聚集成束,外面包有膜,构成一条神经。 (6)神经元的功能:受到刺激后产生神经冲动,并将神经冲动传导到其他的神经元。 培养学生自主学习获取知识的能力。 讨论交流,展示发言,加深学生对知识的认识。激发学生的学习兴趣,引出新知识。 培养学生的信息提取、概括能力,培养学生分析问题解决问题的能力。 加强学生对基础概念的理解。

3.教师总结 人体内各个神经元的突起末端都与多个神经元的突起相接触,形成非常复杂的网络。这个复杂的网络就是人体内信息传递和处理的结构基础。

三、巩固运用 拓展提升 1.文明饮酒不劝酒。为什么醉酒的人语言不清晰、走路会晃晃悠悠走不稳呢 2.“一盔一带,确保安全”。出交通事故的人前额着地,即使颅骨破裂大量失血,经医生全力抢救,会无生命之忧;如果是仰面倒下,即使并无严重受伤迹象,却会造成当场死亡。你试着解释一下原因。 学生交流、思考后回答: 1.酒精被人体吸收后,麻痹了人体的大脑和小脑。 2.脑干连接大脑和脊髓。脑干中有些部位专门调节心跳、呼吸等人体的基本生命活动。如果仰面倒下,极易损伤脑干,导致死亡。

第二节 神经调节

第一课时 神经系统的组成

一、神经系统的组成和功能

1.神经系统的组成

2.神经系统的功能

大脑:具有调控感觉、运动、语言交流等多种生命活动的神经中枢

小脑:协调运动,维持身体平衡

脑干:有些部位专门调节心跳、呼吸等人体的基本生命活动

脊髓:能对外界或体内的刺激作出有规律的反应,还能将对这些刺激的反应传导到大脑,是脑与躯干等的联系通路

脑神经、脊神经:传导神经冲动

二、神经元

神经元:构成神经系统的结构和功能的基本单位;神经元包括胞体和突起两部分

、

由于本节内容以结构组成和功能为主,课堂上易出现重复和沉闷的情况,如何调动学生学习的积极性,引导他们主动思考成为本节授课的难点。配合教材中的资料分析,引导学生思考,并不断进行归纳。课件辅助教学,使学生形象地认识了各组成部分在人体所处的位置及功能。关于神经元,通过几种人体细胞的比较,引导学生说出神经元的结构特征,再辅以视频,生动形象,再总结神经元和神经系统的关系,可谓水到渠成。

第二课时 神经调节的基本方式

1.简述人体神经调节的基本方式及其结构基础。

2.通过膝跳反射的实验理解反射的概念。

3.概述反射和反射的类型,说明条件反射的形成过程。

4.尝试测定反应速度,制订并实施探究计划,提高自己与他人合作交流的能力以及科学探究的能力等。

重点:1.简述人体神经调节的基本方式及其结构基础。

2.概述反射和反射的类型,说明条件反射的形成过程。

难点:通过小组合作完成膝跳反射的实验。

教学活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 小明放学回家,路过某居民小院时不慎被一只突然窜出的小狗咬伤了腿。在以后的几天里,每当经过这家小院,小明的心跳和呼吸都会不由自主地加快,这属于一种反射。 提问:什么是反射 反射是通过什么结构完成的 下面我们一起来学习神经调节的基本方式。 激发学生兴趣,引入本节内容。

二、问题引导 探究新知 (一)探究实验:膝跳反射 1.教师讲述:膝跳反射是正常人都具有的简单的反射活动,医生常用这个实验来了解人体神经系统对刺激作出反应的状况。 2.指导学生阅读教材第15页“实验·探究”,明确膝跳反射的实验方法。 3.教师课件展示并讲解膝跳反射实验方法和注意事项。 4.学生分组实验:一位同学作为受试者坐在椅子上,一条腿着地,另一条腿自然地搭在这条腿上。另一位同学用手掌内侧的边缘,迅速叩击受试同学上面那条腿膝盖下方的韧带。 提出问题: (1)叩击韧带时,小腿有什么反应 想一想:这种反应是生来就有的,还是在生活中逐渐形成的 (2)要想成功地观察到膝跳反射现象,你认为在实验中应该注意什么呢 (3)膝跳反射的发生有什么意义 5.学生思考讨论,教师引导归纳: (1)叩击韧带,小腿迅速前伸,这种反应是生来就有的。 (2)要成功观察到膝跳反射现象,要选准叩击部位,选准叩击时机,即受试者精神放松且未注意时。 (3)膝跳反射是一种基本的神经反射活动,这种反射是人体对快速刺激的一种保护性反应。 教师:像这样,机体通过神经系统,对外界或内部的各种刺激所作出的有规律的反应,叫作反射。在膝跳反射中,叩击韧带是刺激,小腿前伸是对刺激发生的反应。你认为在这个过程中,小腿前伸受不受大脑的控制,是不是你有意识抬起小腿 你还能举出生活中类似的事例吗 学生结合教材作答:不是。膝跳反射不受大脑控制。类似例子还有缩手反射、眨眼反射、排尿反射等。 培养学生的阅读能力,锻炼学生的信息提取能力、概括能力和语言表达能力。 培养学生的思考能力,锻炼自主学习获取知识的能力。 讨论交流,展示发言,加深学生对知识的认识。 激发学生的学习兴趣,引出新知识。

过渡:为什么有的反射受大脑的控制,而有的反射可以不受大脑的控制呢 要弄清这个问题,需要研究反射的结构基础——反射弧。 (二)反射弧 1.指导学生阅读教材第16~17页,认识膝跳反射的反射弧。 2.教师出示课件图示,人体具有许许多多的反射,也就有许许多多的反射弧。 提出问题: (1)反射弧由几部分组成 (2)这些结构分别具有什么作用 3.学生讨论,作答: (1)反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分组成。 (2)感受器受到刺激,能够产生神经冲动;传入神经将神经冲动传到神经中枢;神经中枢接收信号,产生冲动;传出神经将神经中枢产生的冲动传到相应肌肉中的神经末梢;传出神经的神经末梢与它支配的肌肉组成效应器,产生动作。 4.提问:如果手指偶然被某个尖锐的物体扎了一下,或不小心烫了一下,你是先感觉到疼还是先把手缩回来 为什么会这样呢 尝试分析缩手反射的反射过程。 5.师生共同分析缩手反射过程,明确缩手反射先缩手后觉得疼的原因。 (1)缩手反射过程:手指皮肤中感受器感受到疼的刺激,产生了冲动,神经冲动沿着传入神经传到脊髓里的神经中枢,神经中枢接收了这个信号后,立即产生冲动,并将冲动传给传出神经,传出神经又迅速将来自神经中枢的冲动传到手指肌肉中的神经末梢,神经末梢支配肌肉收缩,产生缩手的动作。 (2)在完成这个反射的同时,脊髓中通向大脑的神经元还会将神经冲动传到大脑,使人感觉到疼。不过由于传向大脑的路径较长,在大脑作出判断之前手已经缩回了。 6.引导学生总结反射和反射弧的关系,分析反射的意义。 (三)反射的类型 1.指导学生阅读教材第17~18页,引导学生分析并讨论: (1)反射分为几种类型 (2)吃梅子和谈论梅子流口水是否属于同一反射类型 (3)反射具有什么意义 2.教师引导学生分析吃梅止渴、望梅止渴、谈梅止渴的区别;学生阅读,分析,讨论作答。 (1)缩手反射、膝跳反射、排尿反射和眨眼反射等都是人生来就有的,属于非条件反射。人通过学习和训练还能形成条件反射。(与语言文字有关的反射是最复杂的,也是人类所特有的条件反射) (2)吃梅止渴属于非条件反射;望梅止渴、谈梅止渴属于条件反射。谈梅止渴与大脑皮层中的语言中枢有关,是人类特有的。 (3)人体通过反射对体内外的刺激迅速作出适当的反应,从而调节自身的生命活动和适应各种环境变化。 (四)实验探究:测定反应速度 1.引导学生阅读教材第18~19页“实验·探究:测定反应速度”;并分组实验。 (1)结合探究背景,提出问题:不同的人,反应速度相同吗 (2)作出假设:不同的人,反应速度不同。 (3)制订计划 ①准备一把30 cm长的不锈钢尺子。 ②2~3人一组,小组同学间轮换进行实验。 ③采用教材中提供的测量方法进行测试。 ④重复几次,记录每次被试者夹住尺子处的刻度。 加强学生对基础概念的理解。 锻炼学生总结归纳问题的能力,培养学生资料分析能力,加深对概念的理解。

⑤小组同学轮换进行实验,并进行记录。记录时可采取表格的形式记录,并计算平均值。 (4)注意事项: ①测试者松开手指之前,被试者的手指不要接触尺子。 ②每次测量,读取数值的方法应当一样。例如,都以拇指上缘对准的刻度尺数值为准进行记录。 ③不同的被试者要处于相同的状态。 ④测试时,要多测几次,每个被试者的重复次数应该相同,取其平均值。 (5)实施计划,得出结论:完善制订的探究计划,根据计划实施,注意同学之间的密切配合,认真记录。 (6)分析结果,得出结论:不同的人,反应速度不同。 (7)针对教材第19页讨论题开展小组间的讨论交流,复习巩固反射的概念及类型。 2.教师总结:通过探究反应速度,说明做同一项运动时,反应速度会随着练习次数的增加而提高。 锻炼学生实验探究问题的能力,培养学生勇于探索的精神。

三、巩固运用 拓展提升 1. 某同学在拔草时,不小心被刺扎到手,迅速缩手后感到疼痛;而在注射疫苗时,能感到疼痛,但没有缩手。这说明了什么 2.某人右腿在车祸中被夹伤。若在一个以肌肉为效应器的反射弧中,传出神经遭到损伤,而其他部分正常,那么当感受器受到刺激后将表现出什么情况 学生交流、思考后回答: 1.低级神经中枢,受到大脑皮层的控制。 2.有感觉但肌肉无收缩反应。

第二课时 神经调节的基本方式

反射

、

这节课的教学活动源于生活,但是关于反射的知识比较抽象,学生难以理解。

在本课教学中只顾重点知识理论的讲解而忽视学生的思考与动手探究的能力,要注意引导学生一步步探究,从结论中获取知识。在这节课中还要调动学生的积极性,设计贴近学生生活实际的教学过程,设法把抽象的知识形象化地展现在学生面前,从而解决问题、获得知识。

同课章节目录