4.7.2 免疫与免疫规划 教案(表格式)初中生物人教版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 4.7.2 免疫与免疫规划 教案(表格式)初中生物人教版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 75.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-05 10:56:24 | ||

图片预览

文档简介

第二节 免疫与免疫规划

第一课时 人体的三道防线

1.概述人体的三道防线的组成及其功能,明确结构与功能相适应的生物观。

2.理解抗原与抗体的概念及两者之间的关系,明确第三道防线的特异性免疫特征。

3.区别人体免疫类型,通过对比非特异性免疫与特异性免疫,理解两者在作用范围和机制上的差异。

4.认识有效预防传染病的重要性,帮助学生在实践过程中掌握传染病预防的措施,增强学生的社会责任感。

重点:1.概述人体免疫的三道防线及其功能。

2.认识人体的非特异性免疫和特异性免疫的区别。

难点:非特异性免疫与特异性免疫的区别。

教学活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 有人曾做过这样的实验:把一种致病的链球菌涂在健康人的清洁皮肤上,两小时后再检查,发现90%以上的链球菌都被消灭了。这是因为皮肤除能阻挡病菌等的侵入外,它的分泌物还有杀菌作用。如果病菌突破皮肤这道防线,我们是不是就会患病呢 今天我们一起学习保卫人体的三道防线。 激发学生的学习兴趣,导入新课。

二、问题引导 探究新知 1.第一道防线 (1)指导学生阅读教材第42页“分析·讨论:人体抵抗病原体入侵的机制”。小组内讨论第43页的三个问题。 根据学生自主学习后的回答,教师反馈讲解: ①呼吸道下端细菌会变少,是因为气管壁腺细胞分泌的黏液中含有抵抗细菌和病毒的物质。呼吸道黏膜具有杀菌作用。 ②当身体虚弱,免疫力下降时,或当人体皮肤受伤时,病菌能够侵入人体;吞噬细胞具有防御和保护作用,存在人体的血液和淋巴结等内。 ③提前接种过水痘疫苗或患过水痘的人,体内产生了抵抗水痘带状疱疹病毒的特殊蛋白质——抗体,所以能抵抗水痘带状疱疹病毒的侵袭。 (2)教师提问:为什么涂在清洁皮肤上的病菌会很快死亡 说明皮肤具有什么样的功能 学生结合教材回答:皮肤分泌杀菌物质,能够杀灭大部分的病菌。 (3)教师提问:呼吸道是气体进入人体的通道,呼吸道是怎样防止病原体侵入的呢 学生思考、讨论作答: 鼻、咽、喉的内壁上有黏膜,黏膜表面分泌物的黏附作用,以及黏膜上纤毛的不断摆动,均有助于清除吸附的病原体或脏物。 (4)师生共同总结第一道防线及其作用: 自主学习、讨论,培养学生思维能力。 根据教材内容预设问题,引导学生积极思考,培养思维能力。

人体的第一道防线由皮肤和黏膜组成,不仅能阻挡大多数病原体侵入人体,还能通过分泌抑菌和杀菌物质,及特殊的结构清除病原体。 2.第二道防线 (1)教师追问:什么情况下,病原体可能会侵入机体内呢 如果病原体侵入人体,机体又将如何自卫 (2)学生讨论思考作答: 当皮肤、黏膜破损(第一道防线受损),或免疫力下降的时候病原体会侵入,会导致炎症产生。体液中的吞噬细胞将病菌吞噬。体液中的杀菌物质能够将病菌裂解。 (3)师生共同总结人体第二道防线及其作用: 人体的第二道防线主要由体液中的杀菌物质和吞噬细胞组成,作用是将病菌包围、裂解、吞噬和消灭。 3.非特异性免疫 (1)教师指导学生阅读教材第44页。 提问:第一道防线和第二道防线有什么共同的特点呢 (2)学生结合教材回答: 第一、二道防线是人生来就有的,不针对某种特定的病原体,而是防御多种病原体,这种防御机制被称为非特异性免疫,也叫先天免疫。 4.第三道防线和特异性免疫 (1)教师出示人体主要的免疫器官示意图,引导学生阅读教材第44页相关内容,小组成员讨论回答下列问题: ①第三道防线是由什么组成的 ②什么是抗体 ③什么是抗原 根据学生的回答,教师学生共同总结: ①第三道防线主要由免疫器官(如胸腺、淋巴结、脾)和免疫细胞(如淋巴细胞,它是一种白细胞)组成。 ②抗体是淋巴细胞产生的一种抵抗病原体的特殊蛋白质。 ③抗原是引起人体产生抗体的物质。 (2)结合课件讲述:天花是一种由天花病毒引起的传染病。病重者常因感染引起的败血症而死亡。宋真宗时期,我国就已采用“人痘接种法”来预防天花。具体方法是将干燥的天花病人的痂皮研成细末,用小管吹入健康儿童的鼻孔,之后,孩子会患一次轻微或无明显症状的天花,进而获得对天花的终身抵抗力。英国人詹纳受此启示,于1796年发明了牛痘接种法。 接种人痘后,为什么就不再患病了 学生讨论作答: 病毒侵入人体后会刺激人体淋巴细胞产生相应抗体,抗体与抗原结合使病原体失去致病能力。当抗原被清除后,机体还将保持产生相应抗体的能力。当同样的抗原再次侵入人体时,机体会快速产生大量的相应抗体,将抗原清除。 (3)教师提问:接种了预防天花的疫苗,对其他疾病也有预防作用吗 学生讨论作答:不能,因为抗原与抗体的结合是特异性的。 归纳总结第一道防线的作用。 小组讨论、交流,培养学生的自主学习和合作学习能力。 通过阅读,思考,讨论,加深对第一、二道防线功能的理解,引出什么是非特异性免疫。 利用图片引入,鼓励学生进行合作学习,增强合作意识,锻炼语言表达能力。 通过案例分析,加强学生对第三道防线、抗原、抗体的理解。

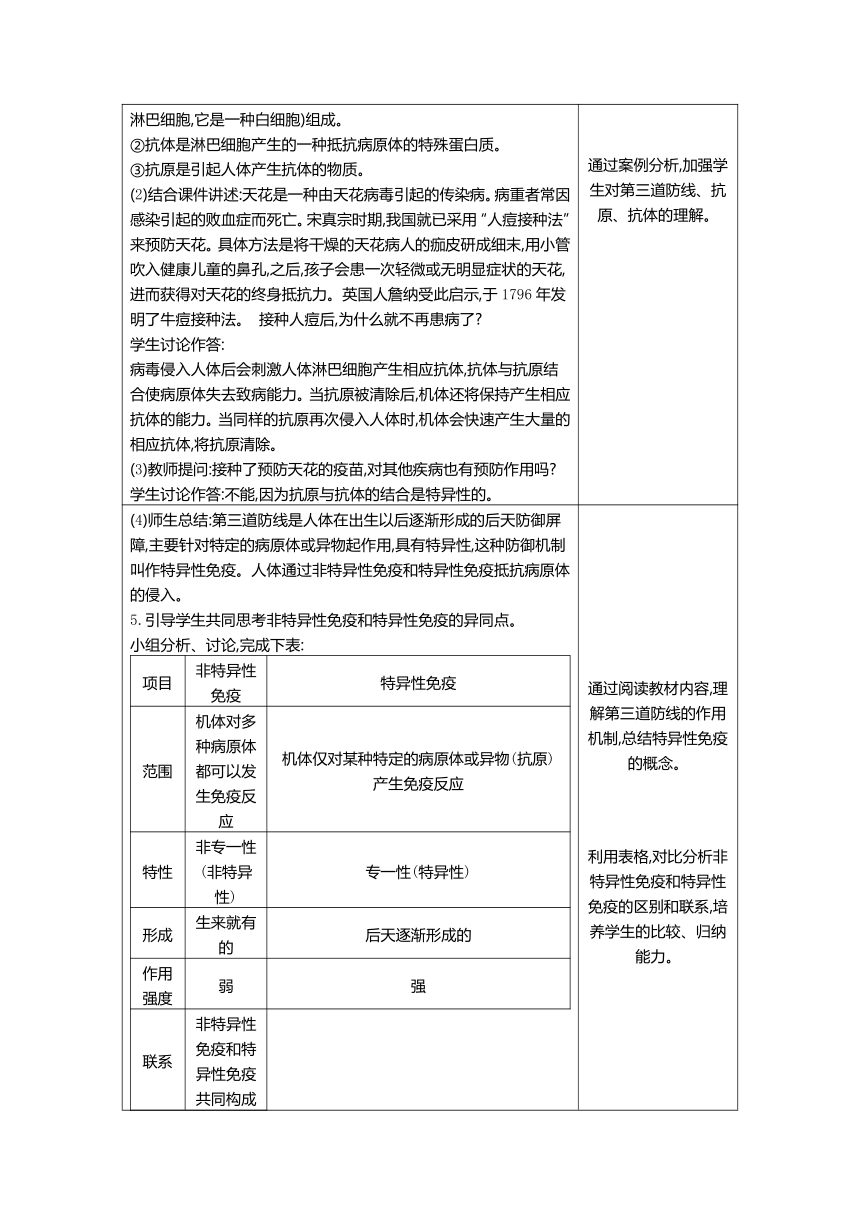

(4)师生总结:第三道防线是人体在出生以后逐渐形成的后天防御屏障,主要针对特定的病原体或异物起作用,具有特异性,这种防御机制叫作特异性免疫。人体通过非特异性免疫和特异性免疫抵抗病原体的侵入。 5.引导学生共同思考非特异性免疫和特异性免疫的异同点。 小组分析、讨论,完成下表: 项目非特异性免疫特异性免疫范围机体对多种病原体都可以发生免疫反应机体仅对某种特定的病原体或异物(抗原)产生免疫反应特性非专一性(非特异性)专一性(特异性)形成生来就有的后天逐渐形成的作用强度弱强联系非特异性免疫和特异性免疫共同构成人体总的防御屏障,后者是在前者的基础上产生的。非特异性免疫和特异性免疫不是相互独立的,而是相辅相成的

通过阅读教材内容,理解第三道防线的作用机制,总结特异性免疫的概念。 利用表格,对比分析非特异性免疫和特异性免疫的区别和联系,培养学生的比较、归纳能力。

三、巩固运用 拓展提升 1.受伤的哺乳动物经常用舌舔舐伤口,这对伤口愈合有一定的作用,其中的道理是什么 2.注射疫苗后一天内针孔处尽量不沾水,分析其原因 学生交流、思考后回答: 1.唾液中的溶菌酶有抗菌、消炎的作用。 2. 组成人体的第一道防线皮肤受损, 容易造成感染。

第二节 免疫与免疫规划

第一课时 人体的三道防线

人体的三道防线

本节课概念多、抽象,学生难以理解,以围绕发生在我们身边最熟悉的病例展开分析讨论,可引起同学们极大的学习兴趣,在课堂教学中,作为分析、讨论的重要线索,能较长时间地维持学生的学习兴趣,大大提高了课堂教学的有效性。教学内容由浅入深,由易到难,符合学生的认知水平,有助于学生的学习,并结合图片、动画等演示内容帮助学生理解。

第二课时 免疫的功能与免疫规划

1.阐述免疫的功能和免疫规划的意义。

2.结合免疫调节机制,认识免疫在维持人体内环境稳态中的重要性,理解免疫失衡对健康的影响。

3.树立“预防为主”的健康理念,主动关注疫苗接种等免疫规划措施,形成维护公共卫生安全的社会责任感。

4.学会理性对待传染病患者(如艾滋病患者),消除偏见与歧视。

5.理解免疫规划政策对控制传染病传播的意义。

重点:免疫的功能。

难点:免疫规划的概念和意义。

教学活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 播放视频《人体抵御疾病的防线》。 我们生活的环境中存在着大量的病原体,但是多数情况下,大家却可以健康地生活,这是因为人体能够依靠自身免疫系统进行防御和保护。是不是免疫功能越强越好呢 这节课我们一起来学习免疫的功能。 用视频导入,激发学生的学习兴趣。

二、问题引导 探究新知 (一)免疫的功能 1.免疫的功能 (1)指导学生观察教材第45页图426“免疫的功能示意图”,并阅读上面的内容,引导学生思考讨论以下问题: ①什么是免疫 ②免疫的功能是什么 根据学生的回答,教师学生共同总结: ①免疫最初是指人体对病原体的抵抗力。现在,免疫是人体的一种生理功能,人体依靠这种功能识别“自己”和“非己”成分,从而清除进入体内的抗原。 ②a.抵抗抗原的侵入,防止疾病的发生;b.发现和清除体内衰老、死亡或损伤的细胞;c.监视、识别和清除体内产生的异常细胞(如肿瘤细胞)。 (2)教师提问:你觉得如何提高免疫力 学生思考作答:积极锻炼身体、平衡膳食、规律作息等。 (3)教师提问:是不是免疫力越强越好 为什么 指导学生阅读教材第46页内容,明确免疫并不总是对人体有益。在进行器官移植时,容易产生不同程度的排斥。免疫功能异常也会引发某些疾病,如过敏反应。 教师课件展示过敏反应及过敏体质相关知识。教师讲述,免疫力并不是越强越好,而免疫力过弱同样也会威胁人体健康。 2.艾滋病 (1)指导学生阅读教材第46页有关艾滋病的相关知识。提出问题: ①艾滋病的病原体是什么 ②艾滋病的传播途径有哪些 ③能通过注射疫苗预防艾滋病吗 ④我们应该如何对待艾滋病患者 利用示意图将问题具体化、形象化,并引导学生紧密联系生活实际进行思考,总结免疫的功能,养成良好的思维习惯。 通过不断提问,用问题串的方式引发学生思考,通过讲解及阅读,了解艾滋病的病因及传播,做到关爱、不歧视艾滋病患者。

(2)学生阅读,讨论。教师课件出示艾滋病相关知识图片,师生共同总结: ①艾滋病的病原体是HIV。 ②艾滋病主要通过性接触传播、血液制品传播和母婴传播。 ③不能,在临床上还没有可以使用的艾滋病疫苗。 ④积极宣传预防知识,关怀艾滋病患者,不歧视他们。 (二)免疫规划 1.教师展示儿童免疫程序表:婴儿刚一出生,医院就会给其接种卡介苗和乙肝疫苗,接着要办理预防接种证,按照上面的提示有计划地去医院接种疫苗,这是国家推行的一项免疫措施——免疫规划。 2.指导学生阅读教材第47页内容,思考什么是疫苗、什么是免疫规划以及免疫规划的重要意义。 3.教师指导学生阅读教材中有关疫苗的内容,并引导学生从特异性免疫的角度进行分析、讨论和交流,根据学生的回答,教师学生共同总结: (1)疫苗一般是用灭活或减毒的病原体,或者其中的抗原性物质制成的生物制品。 (2)免疫规划是按照规定的免疫程序,有计划、有组织地进行预防接种,以提高人群的免疫水平,控制乃至最终消灭相应传染病的方法。 (3)免疫规划是预防传染病的一种有效手段,对于保护人民的生命安全和健康,提高人口素质,造福子孙后代,具有十分重要的意义。 4.教师小结:免疫学在医疗科学中已经居于越来越重要的地位。我国适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上,在预防传染病方面取得阶段性成就。 了解免疫规划的意义及我国实施免疫规划的强力举措。 通过自己切身的经历,结合教师讲解,进一步理解免疫规划的意义,提升民族自信。

三、巩固运用 拓展提升 1. 为严重烧伤病人植皮时,最好用病人自己的皮肤,而不能用别人的健康皮肤,说出其原因。 2.近年来癌症患者不断增多,癌症的发生可能是人体内哪项免疫功能异常导致的 学生交流、思考后回答: 1. 防止发生排斥反应。 2.免疫监视功能异常。

第二课时 免疫的功能与免疫规划

免疫的功能与免疫规划

本部分内容帮助学生理解免疫机制及免疫规划在疾病预防中的实践意义,通过免疫基础理论(如三道防线、抗原抗体反应)与免疫规划政策结合,体现生物学知识在公共卫生领域的应用。学生在学习过程中通过免疫系统结构与功能的关联,理解人体自我调节的复杂性,形成对生命系统整体性的认知。同时本节课学习了艾滋病的相关知识,让同学们在以后的生活中做到洁身自好,同时不歧视艾滋病患者。在具体教学过程中,建议补充本地免疫规划实施案例(如疫苗接种覆盖率调查),增强学生社会参与感。

第一课时 人体的三道防线

1.概述人体的三道防线的组成及其功能,明确结构与功能相适应的生物观。

2.理解抗原与抗体的概念及两者之间的关系,明确第三道防线的特异性免疫特征。

3.区别人体免疫类型,通过对比非特异性免疫与特异性免疫,理解两者在作用范围和机制上的差异。

4.认识有效预防传染病的重要性,帮助学生在实践过程中掌握传染病预防的措施,增强学生的社会责任感。

重点:1.概述人体免疫的三道防线及其功能。

2.认识人体的非特异性免疫和特异性免疫的区别。

难点:非特异性免疫与特异性免疫的区别。

教学活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 有人曾做过这样的实验:把一种致病的链球菌涂在健康人的清洁皮肤上,两小时后再检查,发现90%以上的链球菌都被消灭了。这是因为皮肤除能阻挡病菌等的侵入外,它的分泌物还有杀菌作用。如果病菌突破皮肤这道防线,我们是不是就会患病呢 今天我们一起学习保卫人体的三道防线。 激发学生的学习兴趣,导入新课。

二、问题引导 探究新知 1.第一道防线 (1)指导学生阅读教材第42页“分析·讨论:人体抵抗病原体入侵的机制”。小组内讨论第43页的三个问题。 根据学生自主学习后的回答,教师反馈讲解: ①呼吸道下端细菌会变少,是因为气管壁腺细胞分泌的黏液中含有抵抗细菌和病毒的物质。呼吸道黏膜具有杀菌作用。 ②当身体虚弱,免疫力下降时,或当人体皮肤受伤时,病菌能够侵入人体;吞噬细胞具有防御和保护作用,存在人体的血液和淋巴结等内。 ③提前接种过水痘疫苗或患过水痘的人,体内产生了抵抗水痘带状疱疹病毒的特殊蛋白质——抗体,所以能抵抗水痘带状疱疹病毒的侵袭。 (2)教师提问:为什么涂在清洁皮肤上的病菌会很快死亡 说明皮肤具有什么样的功能 学生结合教材回答:皮肤分泌杀菌物质,能够杀灭大部分的病菌。 (3)教师提问:呼吸道是气体进入人体的通道,呼吸道是怎样防止病原体侵入的呢 学生思考、讨论作答: 鼻、咽、喉的内壁上有黏膜,黏膜表面分泌物的黏附作用,以及黏膜上纤毛的不断摆动,均有助于清除吸附的病原体或脏物。 (4)师生共同总结第一道防线及其作用: 自主学习、讨论,培养学生思维能力。 根据教材内容预设问题,引导学生积极思考,培养思维能力。

人体的第一道防线由皮肤和黏膜组成,不仅能阻挡大多数病原体侵入人体,还能通过分泌抑菌和杀菌物质,及特殊的结构清除病原体。 2.第二道防线 (1)教师追问:什么情况下,病原体可能会侵入机体内呢 如果病原体侵入人体,机体又将如何自卫 (2)学生讨论思考作答: 当皮肤、黏膜破损(第一道防线受损),或免疫力下降的时候病原体会侵入,会导致炎症产生。体液中的吞噬细胞将病菌吞噬。体液中的杀菌物质能够将病菌裂解。 (3)师生共同总结人体第二道防线及其作用: 人体的第二道防线主要由体液中的杀菌物质和吞噬细胞组成,作用是将病菌包围、裂解、吞噬和消灭。 3.非特异性免疫 (1)教师指导学生阅读教材第44页。 提问:第一道防线和第二道防线有什么共同的特点呢 (2)学生结合教材回答: 第一、二道防线是人生来就有的,不针对某种特定的病原体,而是防御多种病原体,这种防御机制被称为非特异性免疫,也叫先天免疫。 4.第三道防线和特异性免疫 (1)教师出示人体主要的免疫器官示意图,引导学生阅读教材第44页相关内容,小组成员讨论回答下列问题: ①第三道防线是由什么组成的 ②什么是抗体 ③什么是抗原 根据学生的回答,教师学生共同总结: ①第三道防线主要由免疫器官(如胸腺、淋巴结、脾)和免疫细胞(如淋巴细胞,它是一种白细胞)组成。 ②抗体是淋巴细胞产生的一种抵抗病原体的特殊蛋白质。 ③抗原是引起人体产生抗体的物质。 (2)结合课件讲述:天花是一种由天花病毒引起的传染病。病重者常因感染引起的败血症而死亡。宋真宗时期,我国就已采用“人痘接种法”来预防天花。具体方法是将干燥的天花病人的痂皮研成细末,用小管吹入健康儿童的鼻孔,之后,孩子会患一次轻微或无明显症状的天花,进而获得对天花的终身抵抗力。英国人詹纳受此启示,于1796年发明了牛痘接种法。 接种人痘后,为什么就不再患病了 学生讨论作答: 病毒侵入人体后会刺激人体淋巴细胞产生相应抗体,抗体与抗原结合使病原体失去致病能力。当抗原被清除后,机体还将保持产生相应抗体的能力。当同样的抗原再次侵入人体时,机体会快速产生大量的相应抗体,将抗原清除。 (3)教师提问:接种了预防天花的疫苗,对其他疾病也有预防作用吗 学生讨论作答:不能,因为抗原与抗体的结合是特异性的。 归纳总结第一道防线的作用。 小组讨论、交流,培养学生的自主学习和合作学习能力。 通过阅读,思考,讨论,加深对第一、二道防线功能的理解,引出什么是非特异性免疫。 利用图片引入,鼓励学生进行合作学习,增强合作意识,锻炼语言表达能力。 通过案例分析,加强学生对第三道防线、抗原、抗体的理解。

(4)师生总结:第三道防线是人体在出生以后逐渐形成的后天防御屏障,主要针对特定的病原体或异物起作用,具有特异性,这种防御机制叫作特异性免疫。人体通过非特异性免疫和特异性免疫抵抗病原体的侵入。 5.引导学生共同思考非特异性免疫和特异性免疫的异同点。 小组分析、讨论,完成下表: 项目非特异性免疫特异性免疫范围机体对多种病原体都可以发生免疫反应机体仅对某种特定的病原体或异物(抗原)产生免疫反应特性非专一性(非特异性)专一性(特异性)形成生来就有的后天逐渐形成的作用强度弱强联系非特异性免疫和特异性免疫共同构成人体总的防御屏障,后者是在前者的基础上产生的。非特异性免疫和特异性免疫不是相互独立的,而是相辅相成的

通过阅读教材内容,理解第三道防线的作用机制,总结特异性免疫的概念。 利用表格,对比分析非特异性免疫和特异性免疫的区别和联系,培养学生的比较、归纳能力。

三、巩固运用 拓展提升 1.受伤的哺乳动物经常用舌舔舐伤口,这对伤口愈合有一定的作用,其中的道理是什么 2.注射疫苗后一天内针孔处尽量不沾水,分析其原因 学生交流、思考后回答: 1.唾液中的溶菌酶有抗菌、消炎的作用。 2. 组成人体的第一道防线皮肤受损, 容易造成感染。

第二节 免疫与免疫规划

第一课时 人体的三道防线

人体的三道防线

本节课概念多、抽象,学生难以理解,以围绕发生在我们身边最熟悉的病例展开分析讨论,可引起同学们极大的学习兴趣,在课堂教学中,作为分析、讨论的重要线索,能较长时间地维持学生的学习兴趣,大大提高了课堂教学的有效性。教学内容由浅入深,由易到难,符合学生的认知水平,有助于学生的学习,并结合图片、动画等演示内容帮助学生理解。

第二课时 免疫的功能与免疫规划

1.阐述免疫的功能和免疫规划的意义。

2.结合免疫调节机制,认识免疫在维持人体内环境稳态中的重要性,理解免疫失衡对健康的影响。

3.树立“预防为主”的健康理念,主动关注疫苗接种等免疫规划措施,形成维护公共卫生安全的社会责任感。

4.学会理性对待传染病患者(如艾滋病患者),消除偏见与歧视。

5.理解免疫规划政策对控制传染病传播的意义。

重点:免疫的功能。

难点:免疫规划的概念和意义。

教学活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 播放视频《人体抵御疾病的防线》。 我们生活的环境中存在着大量的病原体,但是多数情况下,大家却可以健康地生活,这是因为人体能够依靠自身免疫系统进行防御和保护。是不是免疫功能越强越好呢 这节课我们一起来学习免疫的功能。 用视频导入,激发学生的学习兴趣。

二、问题引导 探究新知 (一)免疫的功能 1.免疫的功能 (1)指导学生观察教材第45页图426“免疫的功能示意图”,并阅读上面的内容,引导学生思考讨论以下问题: ①什么是免疫 ②免疫的功能是什么 根据学生的回答,教师学生共同总结: ①免疫最初是指人体对病原体的抵抗力。现在,免疫是人体的一种生理功能,人体依靠这种功能识别“自己”和“非己”成分,从而清除进入体内的抗原。 ②a.抵抗抗原的侵入,防止疾病的发生;b.发现和清除体内衰老、死亡或损伤的细胞;c.监视、识别和清除体内产生的异常细胞(如肿瘤细胞)。 (2)教师提问:你觉得如何提高免疫力 学生思考作答:积极锻炼身体、平衡膳食、规律作息等。 (3)教师提问:是不是免疫力越强越好 为什么 指导学生阅读教材第46页内容,明确免疫并不总是对人体有益。在进行器官移植时,容易产生不同程度的排斥。免疫功能异常也会引发某些疾病,如过敏反应。 教师课件展示过敏反应及过敏体质相关知识。教师讲述,免疫力并不是越强越好,而免疫力过弱同样也会威胁人体健康。 2.艾滋病 (1)指导学生阅读教材第46页有关艾滋病的相关知识。提出问题: ①艾滋病的病原体是什么 ②艾滋病的传播途径有哪些 ③能通过注射疫苗预防艾滋病吗 ④我们应该如何对待艾滋病患者 利用示意图将问题具体化、形象化,并引导学生紧密联系生活实际进行思考,总结免疫的功能,养成良好的思维习惯。 通过不断提问,用问题串的方式引发学生思考,通过讲解及阅读,了解艾滋病的病因及传播,做到关爱、不歧视艾滋病患者。

(2)学生阅读,讨论。教师课件出示艾滋病相关知识图片,师生共同总结: ①艾滋病的病原体是HIV。 ②艾滋病主要通过性接触传播、血液制品传播和母婴传播。 ③不能,在临床上还没有可以使用的艾滋病疫苗。 ④积极宣传预防知识,关怀艾滋病患者,不歧视他们。 (二)免疫规划 1.教师展示儿童免疫程序表:婴儿刚一出生,医院就会给其接种卡介苗和乙肝疫苗,接着要办理预防接种证,按照上面的提示有计划地去医院接种疫苗,这是国家推行的一项免疫措施——免疫规划。 2.指导学生阅读教材第47页内容,思考什么是疫苗、什么是免疫规划以及免疫规划的重要意义。 3.教师指导学生阅读教材中有关疫苗的内容,并引导学生从特异性免疫的角度进行分析、讨论和交流,根据学生的回答,教师学生共同总结: (1)疫苗一般是用灭活或减毒的病原体,或者其中的抗原性物质制成的生物制品。 (2)免疫规划是按照规定的免疫程序,有计划、有组织地进行预防接种,以提高人群的免疫水平,控制乃至最终消灭相应传染病的方法。 (3)免疫规划是预防传染病的一种有效手段,对于保护人民的生命安全和健康,提高人口素质,造福子孙后代,具有十分重要的意义。 4.教师小结:免疫学在医疗科学中已经居于越来越重要的地位。我国适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上,在预防传染病方面取得阶段性成就。 了解免疫规划的意义及我国实施免疫规划的强力举措。 通过自己切身的经历,结合教师讲解,进一步理解免疫规划的意义,提升民族自信。

三、巩固运用 拓展提升 1. 为严重烧伤病人植皮时,最好用病人自己的皮肤,而不能用别人的健康皮肤,说出其原因。 2.近年来癌症患者不断增多,癌症的发生可能是人体内哪项免疫功能异常导致的 学生交流、思考后回答: 1. 防止发生排斥反应。 2.免疫监视功能异常。

第二课时 免疫的功能与免疫规划

免疫的功能与免疫规划

本部分内容帮助学生理解免疫机制及免疫规划在疾病预防中的实践意义,通过免疫基础理论(如三道防线、抗原抗体反应)与免疫规划政策结合,体现生物学知识在公共卫生领域的应用。学生在学习过程中通过免疫系统结构与功能的关联,理解人体自我调节的复杂性,形成对生命系统整体性的认知。同时本节课学习了艾滋病的相关知识,让同学们在以后的生活中做到洁身自好,同时不歧视艾滋病患者。在具体教学过程中,建议补充本地免疫规划实施案例(如疫苗接种覆盖率调查),增强学生社会参与感。

同课章节目录