88 板块六 学案75 议论需有的,精准且放矢——议论要有针对性课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 88 板块六 学案75 议论需有的,精准且放矢——议论要有针对性课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:25 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

板块六 写作

学案75 议论需有的,精准且放矢

——议论要有针对性

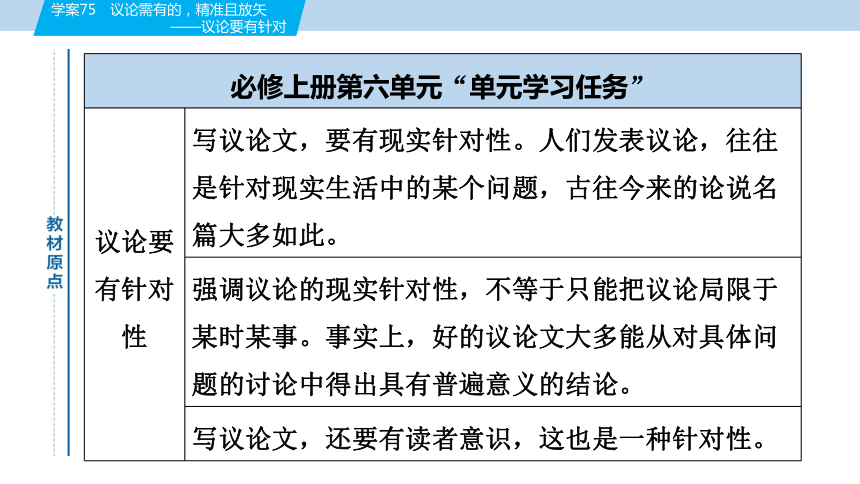

必修上册第六单元“单元学习任务”

议论要有针对性 写议论文,要有现实针对性。人们发表议论,往往是针对现实生活中的某个问题,古往今来的论说名篇大多如此。

强调议论的现实针对性,不等于只能把议论局限于某时某事。事实上,好的议论文大多能从对具体问题的讨论中得出具有普遍意义的结论。

写议论文,还要有读者意识,这也是一种针对性。

议论文是针对某个问题或某种现象进行有针对性的分析评论、辩驳析理和逻辑推演的。议论文如果没有鲜明的针对性,就会陷入随意散漫、泛泛而谈的状态,会缺乏犀利的力量和深刻性,就难以引起读者的共鸣。那么,写作议论文,怎样才能有针对性呢?

南朝时期的刘勰在《文心雕龙》中指出“凡说之枢要,必使时利而义贞”,就是指说理的关键在于要有利于时政而又意义正当。学生写议论文,也需要刘勰所说的“时利而义贞”,也就是要有正确的现实针对性。

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,一篇好的论文总是有其现实针对性。问题有现实意义,才有价值,也就是要有正确的现实针对性。

针对现实问题发声

议论文要有情怀、有温度。这体现为要对现实问题发声,针砭时弊、痛斥丑陋、路见不平、振臂一呼、为大义公道摇旗呐喊、为国家命运出谋划策……所谓“家事国事天下事,事事关心”是也。学生虽身在学校,也要心系天下,要关注时事和社会热点问题,保持对生活的热忱和敏感,从身边的小事发现问题、提炼话题、深入探讨。

例如:

向未来要问题,着眼的是视野开阔的大胆跨界、破界、创界。“卡脖子”的芯片难题当如何解决?中国芯片研发团队向芯片发展发问,攻坚克难,终有“麒麟芯”“万物互联”OS问世;中国汽车发展受制于欧美汽车,又该如何?中国向新能源需求发问,转向研究新能源汽车,如今中国新能源汽车连续多年产销世界第一。当今时代更需要青年具有向未来要问题的精神,为科技创新奋楫中流,为创造高峰砥砺前行。

(2024·新课标Ⅰ卷优秀作文《追风赶月永不停留,

勇踏“问题丛生”之途》)

这一片段结合我国在科技领域面临的“卡脖子”问题,提出针对性较强的对策,凸显青年学子的眼界。

议论文是我们参与生活的一种方式,所以在写作时,针对某种现实现象发表看法,既要有较强的针对性,又要敢于出新,不人云亦云。

在一篇题为《我也说说考试》的文章中,有这样一段文字:在社会舆论声讨应试教育的一派热潮中,我们紧张的期末复习考试阶段又来到了。这几天,同学们几乎是见面就互相诉苦、痛骂考试,学习完全是在一种不想干、又不得不干的被动情绪下进行的。其

针对现实现象,努力出新

实,我们可以对此社会现象,有针对性又有新鲜感地提出不同的认识:考试无论是对个人还是对国家,都是件挺好的事情。考试是给人以压力,可有点压力不是好事吗?我们本来懒得学习,经考试一压,都乖乖地去学了。数年后看看自己在学习中得到的东西,说不定还会感激考试呢!某些特殊时期就是因为没有考试,才使得许多真正优秀的学子不能上大学深造呢。

本段文字针对应试教育带来的不良现象,没有随波逐流地批判,而是另辟蹊径,提出了对考试的正面看法。作者认为考试虽有压力,但能促使人学习,并指出无考试可能埋没优秀人才,这种见解新颖独到,体现了针对现实现象,努力出新的特点。

发表议论要对现实生活中的具体问题进行透彻研讨,还要熟谙攻破论述的难点,挖掘错综复杂的社会现象背后的本质,如文化源流、道德、人性、信仰、法律等。这也就是刘勰所说的“原夫论之为体,所以辨正然否,穷于有数,究于无形,钻坚求通,钩深取极”。只有辨明根本,才能有的放矢,才能有针对性地解决问题。如果文章分析问题只停留在就事论事、证明推导的层面,论述就不痛不痒,缺乏切中时弊的痛快和当头棒喝的警醒。

针对问题深挖根源

例如:

古人言:“行百里者半九十。”话虽短,内涵却丰富。越接近成功越要仔细认真,坚持到底。很多时候,我们不能只看别人美好的结果,而忽略了探索过程的不易。作家李娟在其作品《离春天只有二十公分的雪兔》中写到,一只兔子为了逃出铁笼,不断向下挖洞,虽然兔子距离铁笼外的未知世界只有二十厘米了,但正是这最后的二十厘米成了它最大的阻碍,让它没能成功“越狱”。可见,探索的过程是多么艰辛,即使在接近成功的时候,我们仍然会面临

巨大的困难和挑战。对此,我们不仅要持之以恒不断探索,还要认真对待探索过程中的细节,不因小失大!兔子如此,人亦如此。以改革开放为例,假如我们一遇到挫折就放弃对改革这条道路的探索,一听到杂音就停止对外开放,哪里会有当下强大的中国?怎会有我辈青年如此幸福的生活?如何才能踏上中华民族伟大复兴之路?所以,坚持不懈、勤自锻炼是探索未知的先决条件。

(2024·新课标Ⅱ卷优秀作文《秉持坚守之心,探索未知之谜》)

该片段论述逐层深入,说理透彻,见解不凡。这就是逻辑思维中由结果到原因、由现象到本质、由特殊到一般、由自身到家国民族的推演过程,也就是深入分析。

叶圣陶、夏丏尊在《国文百八课》中说:“凡是文章都以读者为对象,都有读者的预想。”这就是“写给谁看”的问题。学生要针对隐含读者的特点而写作,用读者乐意接受的方式说理。这样文章对社会问题的分析和解决才易于被读者接受。

如果读者的观点和自己相似,写作时要全面深入阐述持论的理由,使读者对问题的认识更加清楚明白。对于与自己观点相反的读者,要具体详尽地分析原因,剖析错误观点的根源,揭批其危害。如果不明确读者的态度,则要推测其含糊或犹豫的原因,尽可能争取这部分读者的支持。

针对特定读者论述

2024年北京卷作文题目②要求“个人成长需要打开视野,人际交往需要打开心扉,科技创新需要打开思路……打开,发现新的自己;打开,带来新的气象。每一次‘打开’,都有一段故事。”考生可以从材料列举的三种情形中任选其一来演绎精彩的故事:通过阅读、游学或参加公益活动打开了视野,促进了个人成长;在社团活动或者其他群体活动中,自己深感孤独,后来打开心扉,结交到了心心相印的好朋友,在人生道路上携手共进;某项科技攻关项目陷入困境,后来科技人员打开思路,柳暗花明。当然,还可以结合个人经历或者社会现象,赋予“打开”多重含义,在讲述故事的过程中表达自己的观点,展开对“打开”的思考和阐述。因此,我们要合理想象未来读者的身份、立场和爱好、特点,选择他们更愿意接受的形式进行表达。

选择写作对象的同时,还要预想读者对文章抱有的阅读期待,分析他们的已知内容和未知重点,据此在论证方式、论据选择、语言措辞等方面进行有针对性的调整,使读者乐于接受,也使论述更有说服力。

为了使论证与观点密切结合,写作时可有意识地将论据和观点的关键词对应。

例如:

青年精神,使得青年懂得为己之时代的国家作贡献。是辛亥革命中不惧牺牲之青年精神,奏起推翻专制统治的号角;是新文化运动中敢于批判之青年精神,点燃照亮传统文化之火光;是抗日战争中捍卫中华尊严之青年精神,使得江南塞北的青年不做亡国奴,坚持抗战到底……

(优秀作文《论青年精神》)

针对观点展开论证

作者紧扣观点中的“己之时代”和“作贡献”,用辛亥革命、新文化运动、抗日战争三个论据加以证明,分别抓住三个时代青年精神的特点“不惧牺牲”“敢于批判”和“捍卫中华尊严”,进行逐一对应的论述,使得论证有针对性,集中而锐利。

1.请你以“生命因责任而精彩”为话题写一段300字左右的议论性文字,要求语言要有现实针对性。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[参考示例]

责任,使人生更精彩

如果说生命是绚烂的春天,责任便是那春日里最耀眼的花朵,点缀着生活的每一个角落;如果说生命是漫长的旅途,责任便是那旅途中最迷人的风景,引领我们不断前行;如果说生命是动人的歌谣,责任便是那歌谣中最清脆的音符,奏响着生命的乐章。然而,在现实中,我们却常常见到这样的场景:水龙头大开却无人问津,红灯闪烁却无人止步,草坪被践踏却无人心疼。这些现象,无疑是对责任感的忽视与缺失。

责任,是每个人内心深处的坚守,是对自己、对家庭、对社会的承诺。大禹治水,三过家门而不入,那是对百姓安危的担当;李时珍遍尝百草,编纂《本草纲目》,那是对医学传承的执着;鲁迅弃医从文,以笔为剑,那是对民族命运的忧虑。在当下社会,我们同样需要这样的责任感,去关爱环境,去遵守规则,去维护正义,让生命因责任而更加精彩,让世界因责任而更加美好。

【点评】 本文段巧妙地将责任比作春日花朵、旅途风景和歌谣音符,生动形象地阐述了责任在生命中的重要性。同时,通过列举现实生活中的责任缺失现象,以及大禹、李时珍、鲁迅等人物的责任感,强调当下社会同样需要责任感。文章结构清晰,语言流畅,具有一定的现实针对性。

2.阅读下面的材料,完成后面的任务。

苏洵《名二子说》说:“辙者,善处乎祸福之间也。”这是说苏辙平和淡泊、含蓄深沉,仕宦生涯会一直顺利。庄子钓于濮水,楚王使大夫二人以重任相托,庄子持竿不顾。国学大师季羡林坚决不接受国学大师、学术界泰斗等称号。作为即将成人、走向社会的青年人,面对当下日新月异的时代变化,你会有怎样的思考?

结合材料写一个总论点的开头,一个递进式分论点(包括反面论据及其分析)的提纲,一个总结性的结尾。

[开头]_____________________________________________________

[递进式分论点]

(1)________________________________________________________ (2)________________________________________________________

[结尾]_____________________________________________________

[参考示例]

[开头]淡是一种人生态度。(是什么)

[递进式分论点](1)保持一颗平常心的重要性。(为什么)

①能让我们面对一切。②能使自己活得坦然。③能拥有精神世界的满足。④失却了一颗平常心,我们就会利欲熏心。⑤当我们穿行在灯红酒绿的浮华之中,穿行在物欲横流的名利之间,有人选择了金钱的麻醉,有人选择了虚名的牵绊,有人沉迷于世间的繁华。

(2)怎样保持一颗平常心。(怎么样)

我们应该作出怎样的选择?我想我们要正确处理生活的得与失。应该找到一棵大树,来支撑心灵的那片天空,这棵大树便是“淡”。平淡对待得失,冷眼看尽繁华,畅达时不张狂,挫折时不消沉。在潮起潮落的人生戏台上,举重若轻,以一份洒脱娴静的心态来面对喧嚣的红尘。然而,人生总有自己的梦想与追求,淡泊不是无所作为,不思进取,不是消沉得连追寻梦想的勇气都没有,而是要以更淡定的心态面对生活。

[结尾]我们要在生活中保持一颗平常心。

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

孔子曾说:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”明初文学家刘基曾说:“知进而不知止者,虽得必失。”“进”与“止”体现了古人求学修业、立身处世的态度与智慧。

这段话引发了你怎样的联想和思考?请联系现实生活,写一篇议论文,体现议论文的针对性。

要求:论点明确,论据充实,论证合理;语言流畅,书写清晰;不少于800字。

[写作提示]

本次作文意在引导学生思考“知进”与“知止”的辩证关系,二者各有长短,若能互补便可更好地指导我们做好人生的选择题。其实从根本来看,两者的落脚点是一致的,都希望达到一个更好的境界。“知进”强调“坚持”,如绳锯木断,水滴石穿,铁杵成针……便是其诠释。而这些是从坚持的作用和意义出发的,主要注重的是坚持的好处。“知止”是适可而止,意味着心中有度,懂得节制欲望、控制本能。更偏向在经过理性思考后发现当下所选择的道路是否适合自己,甚至是完全错误的时候应果断选择停止放下,

以达到及时止损的目的。可是坚持往往会忽视了对象的特点,放弃也总是容易忽视了对象的意义。而只有两者互相补充,既强调对于正确对象的坚持,又强调对与错误选择的放弃。这样我们才可做好人生的选择题,更好地完成我们人生的答卷。因此立意时应注意“持之以恒”与“当止则止”的对立统一。

[参考立意] ①知轻重缓急,方进退有度;②勇“进”善“退”,方显大智慧;③把握进退之道,成就非凡人生。

[优秀范文]

进如风雨,止如丘山

长风深入内陆,虽历经险阻却一路向前;大河东流入海,纵澎湃汹涌也止步于斯。人生在世,应该具备长风“进”的勇气和大河“止”的觉悟,真正做到当进则进,该止则止,让人生行稳致远。

为家国大义,当大步前进;求个人私利,应适可而止。

中国人自古以来就有家国情怀,崇尚忧以天下,乐以天下。为了家国大义,有人“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,有人“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”,还有人“苟利国家生死

以,岂因祸福避趋之”。这样的人具备大无畏的勇气,可以不惧山高水长,一路大步向前。我们应该像他们一样,为了家国大义,山拦水阻无所惧,越是艰难越向前。这是“进”的智慧,与此同时,也要有“止”的理念:在个人私利方面,要能够守住底线,不因私害公,因小损大,要取之有道,适可而止。如此,才不会一味掉进钱眼里,见小利而忘大义。这样才算在义利方面正确处理好了进与止的关系。

为心中情怀,当一往无前;因鸡毛蒜皮,要一笑而止。

当年,孔子身处礼崩乐坏的春秋乱世,明明知道自己的理念很难被统治者接受,却依然带着弟子周游列国,一路散播仁义礼智信的星火。他为了心中情怀,明知不可为而为之,虽千万人吾往矣。与此同时,他在个人琐事方面,一向豁达大度,就算阳虎等人多次冒犯自己,也能淡然处之,一笑而止。在大情怀与小事情方面,孔子进与止的做法无比明智,值得吾辈奉为圭臬,切实笃行!

为长远发展,当进如风雨;见眼前诱惑,当止如丘山。

很多时候,我们总会面临短期与长远的选择。长远的追求如天边星辰,短期内可望而不可即;眼前的诱惑,却像窗边的玫瑰,伸手一碰,就可以摘取。于是,很多人为玫瑰而进,却望星辰而止。这样做,看似嗅到了芬芳,其实错失了辽阔星空。禅宗有言:“不因一叶障目,而不识神秀岱宗;不为一朝风月,而不解万古长空。”生而为人,应该践行这样的理念:为长远发展,当进如风雨;见眼前诱惑,当止如丘山。如此,才算在长远追求和眼前诱惑方面进止得当,才能向着星辰大海的征途不断前进!

身为时代青年,我们生在红旗下,长在春风里,可以进如风雨,为大义,为情怀,也为长远;也可以止如丘山,因小利,待琐事,临诱惑。进,是向前挺进,以得海阔天空;止,是收手止步,以得风平浪静。知进走得更远,知止走得更稳。唯有如此,才不会患得患失,进退维谷。

让我们该进则进,当止则止,进如风雨,止如丘山吧!

【点评】 本文议论的针对性十分明确且深刻。文章从“进如风雨,止如丘山”这一哲理出发,针对当下社会中人们在面对家国大义、个人私利、心中情怀、鸡毛蒜皮以及长远发展与眼前诱惑时的不同选择和态度进行了深入剖析。作者指出,在家国大义面前,人们应具备长风“进”的勇气;在个人私利面前,则需有大河“止”的觉悟。同时,文章还强调了在大情怀与小事情、长远发展与眼前诱惑之间应如何正确处理进与止的关系。这种议论针对性不仅体现在对社会现象的敏锐洞察上,更体现在对青年一代的深切关怀和期望上。作者希望青年能够知进知止,以稳健的步伐走好人生之路,避免患得患失、进退维谷的困境。这种针对性强的议论,不仅增强了文章的说服力,也使其更具现实意义和指导价值。

谢 谢 !

板块六 写作

学案75 议论需有的,精准且放矢

——议论要有针对性

必修上册第六单元“单元学习任务”

议论要有针对性 写议论文,要有现实针对性。人们发表议论,往往是针对现实生活中的某个问题,古往今来的论说名篇大多如此。

强调议论的现实针对性,不等于只能把议论局限于某时某事。事实上,好的议论文大多能从对具体问题的讨论中得出具有普遍意义的结论。

写议论文,还要有读者意识,这也是一种针对性。

议论文是针对某个问题或某种现象进行有针对性的分析评论、辩驳析理和逻辑推演的。议论文如果没有鲜明的针对性,就会陷入随意散漫、泛泛而谈的状态,会缺乏犀利的力量和深刻性,就难以引起读者的共鸣。那么,写作议论文,怎样才能有针对性呢?

南朝时期的刘勰在《文心雕龙》中指出“凡说之枢要,必使时利而义贞”,就是指说理的关键在于要有利于时政而又意义正当。学生写议论文,也需要刘勰所说的“时利而义贞”,也就是要有正确的现实针对性。

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,一篇好的论文总是有其现实针对性。问题有现实意义,才有价值,也就是要有正确的现实针对性。

针对现实问题发声

议论文要有情怀、有温度。这体现为要对现实问题发声,针砭时弊、痛斥丑陋、路见不平、振臂一呼、为大义公道摇旗呐喊、为国家命运出谋划策……所谓“家事国事天下事,事事关心”是也。学生虽身在学校,也要心系天下,要关注时事和社会热点问题,保持对生活的热忱和敏感,从身边的小事发现问题、提炼话题、深入探讨。

例如:

向未来要问题,着眼的是视野开阔的大胆跨界、破界、创界。“卡脖子”的芯片难题当如何解决?中国芯片研发团队向芯片发展发问,攻坚克难,终有“麒麟芯”“万物互联”OS问世;中国汽车发展受制于欧美汽车,又该如何?中国向新能源需求发问,转向研究新能源汽车,如今中国新能源汽车连续多年产销世界第一。当今时代更需要青年具有向未来要问题的精神,为科技创新奋楫中流,为创造高峰砥砺前行。

(2024·新课标Ⅰ卷优秀作文《追风赶月永不停留,

勇踏“问题丛生”之途》)

这一片段结合我国在科技领域面临的“卡脖子”问题,提出针对性较强的对策,凸显青年学子的眼界。

议论文是我们参与生活的一种方式,所以在写作时,针对某种现实现象发表看法,既要有较强的针对性,又要敢于出新,不人云亦云。

在一篇题为《我也说说考试》的文章中,有这样一段文字:在社会舆论声讨应试教育的一派热潮中,我们紧张的期末复习考试阶段又来到了。这几天,同学们几乎是见面就互相诉苦、痛骂考试,学习完全是在一种不想干、又不得不干的被动情绪下进行的。其

针对现实现象,努力出新

实,我们可以对此社会现象,有针对性又有新鲜感地提出不同的认识:考试无论是对个人还是对国家,都是件挺好的事情。考试是给人以压力,可有点压力不是好事吗?我们本来懒得学习,经考试一压,都乖乖地去学了。数年后看看自己在学习中得到的东西,说不定还会感激考试呢!某些特殊时期就是因为没有考试,才使得许多真正优秀的学子不能上大学深造呢。

本段文字针对应试教育带来的不良现象,没有随波逐流地批判,而是另辟蹊径,提出了对考试的正面看法。作者认为考试虽有压力,但能促使人学习,并指出无考试可能埋没优秀人才,这种见解新颖独到,体现了针对现实现象,努力出新的特点。

发表议论要对现实生活中的具体问题进行透彻研讨,还要熟谙攻破论述的难点,挖掘错综复杂的社会现象背后的本质,如文化源流、道德、人性、信仰、法律等。这也就是刘勰所说的“原夫论之为体,所以辨正然否,穷于有数,究于无形,钻坚求通,钩深取极”。只有辨明根本,才能有的放矢,才能有针对性地解决问题。如果文章分析问题只停留在就事论事、证明推导的层面,论述就不痛不痒,缺乏切中时弊的痛快和当头棒喝的警醒。

针对问题深挖根源

例如:

古人言:“行百里者半九十。”话虽短,内涵却丰富。越接近成功越要仔细认真,坚持到底。很多时候,我们不能只看别人美好的结果,而忽略了探索过程的不易。作家李娟在其作品《离春天只有二十公分的雪兔》中写到,一只兔子为了逃出铁笼,不断向下挖洞,虽然兔子距离铁笼外的未知世界只有二十厘米了,但正是这最后的二十厘米成了它最大的阻碍,让它没能成功“越狱”。可见,探索的过程是多么艰辛,即使在接近成功的时候,我们仍然会面临

巨大的困难和挑战。对此,我们不仅要持之以恒不断探索,还要认真对待探索过程中的细节,不因小失大!兔子如此,人亦如此。以改革开放为例,假如我们一遇到挫折就放弃对改革这条道路的探索,一听到杂音就停止对外开放,哪里会有当下强大的中国?怎会有我辈青年如此幸福的生活?如何才能踏上中华民族伟大复兴之路?所以,坚持不懈、勤自锻炼是探索未知的先决条件。

(2024·新课标Ⅱ卷优秀作文《秉持坚守之心,探索未知之谜》)

该片段论述逐层深入,说理透彻,见解不凡。这就是逻辑思维中由结果到原因、由现象到本质、由特殊到一般、由自身到家国民族的推演过程,也就是深入分析。

叶圣陶、夏丏尊在《国文百八课》中说:“凡是文章都以读者为对象,都有读者的预想。”这就是“写给谁看”的问题。学生要针对隐含读者的特点而写作,用读者乐意接受的方式说理。这样文章对社会问题的分析和解决才易于被读者接受。

如果读者的观点和自己相似,写作时要全面深入阐述持论的理由,使读者对问题的认识更加清楚明白。对于与自己观点相反的读者,要具体详尽地分析原因,剖析错误观点的根源,揭批其危害。如果不明确读者的态度,则要推测其含糊或犹豫的原因,尽可能争取这部分读者的支持。

针对特定读者论述

2024年北京卷作文题目②要求“个人成长需要打开视野,人际交往需要打开心扉,科技创新需要打开思路……打开,发现新的自己;打开,带来新的气象。每一次‘打开’,都有一段故事。”考生可以从材料列举的三种情形中任选其一来演绎精彩的故事:通过阅读、游学或参加公益活动打开了视野,促进了个人成长;在社团活动或者其他群体活动中,自己深感孤独,后来打开心扉,结交到了心心相印的好朋友,在人生道路上携手共进;某项科技攻关项目陷入困境,后来科技人员打开思路,柳暗花明。当然,还可以结合个人经历或者社会现象,赋予“打开”多重含义,在讲述故事的过程中表达自己的观点,展开对“打开”的思考和阐述。因此,我们要合理想象未来读者的身份、立场和爱好、特点,选择他们更愿意接受的形式进行表达。

选择写作对象的同时,还要预想读者对文章抱有的阅读期待,分析他们的已知内容和未知重点,据此在论证方式、论据选择、语言措辞等方面进行有针对性的调整,使读者乐于接受,也使论述更有说服力。

为了使论证与观点密切结合,写作时可有意识地将论据和观点的关键词对应。

例如:

青年精神,使得青年懂得为己之时代的国家作贡献。是辛亥革命中不惧牺牲之青年精神,奏起推翻专制统治的号角;是新文化运动中敢于批判之青年精神,点燃照亮传统文化之火光;是抗日战争中捍卫中华尊严之青年精神,使得江南塞北的青年不做亡国奴,坚持抗战到底……

(优秀作文《论青年精神》)

针对观点展开论证

作者紧扣观点中的“己之时代”和“作贡献”,用辛亥革命、新文化运动、抗日战争三个论据加以证明,分别抓住三个时代青年精神的特点“不惧牺牲”“敢于批判”和“捍卫中华尊严”,进行逐一对应的论述,使得论证有针对性,集中而锐利。

1.请你以“生命因责任而精彩”为话题写一段300字左右的议论性文字,要求语言要有现实针对性。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[参考示例]

责任,使人生更精彩

如果说生命是绚烂的春天,责任便是那春日里最耀眼的花朵,点缀着生活的每一个角落;如果说生命是漫长的旅途,责任便是那旅途中最迷人的风景,引领我们不断前行;如果说生命是动人的歌谣,责任便是那歌谣中最清脆的音符,奏响着生命的乐章。然而,在现实中,我们却常常见到这样的场景:水龙头大开却无人问津,红灯闪烁却无人止步,草坪被践踏却无人心疼。这些现象,无疑是对责任感的忽视与缺失。

责任,是每个人内心深处的坚守,是对自己、对家庭、对社会的承诺。大禹治水,三过家门而不入,那是对百姓安危的担当;李时珍遍尝百草,编纂《本草纲目》,那是对医学传承的执着;鲁迅弃医从文,以笔为剑,那是对民族命运的忧虑。在当下社会,我们同样需要这样的责任感,去关爱环境,去遵守规则,去维护正义,让生命因责任而更加精彩,让世界因责任而更加美好。

【点评】 本文段巧妙地将责任比作春日花朵、旅途风景和歌谣音符,生动形象地阐述了责任在生命中的重要性。同时,通过列举现实生活中的责任缺失现象,以及大禹、李时珍、鲁迅等人物的责任感,强调当下社会同样需要责任感。文章结构清晰,语言流畅,具有一定的现实针对性。

2.阅读下面的材料,完成后面的任务。

苏洵《名二子说》说:“辙者,善处乎祸福之间也。”这是说苏辙平和淡泊、含蓄深沉,仕宦生涯会一直顺利。庄子钓于濮水,楚王使大夫二人以重任相托,庄子持竿不顾。国学大师季羡林坚决不接受国学大师、学术界泰斗等称号。作为即将成人、走向社会的青年人,面对当下日新月异的时代变化,你会有怎样的思考?

结合材料写一个总论点的开头,一个递进式分论点(包括反面论据及其分析)的提纲,一个总结性的结尾。

[开头]_____________________________________________________

[递进式分论点]

(1)________________________________________________________ (2)________________________________________________________

[结尾]_____________________________________________________

[参考示例]

[开头]淡是一种人生态度。(是什么)

[递进式分论点](1)保持一颗平常心的重要性。(为什么)

①能让我们面对一切。②能使自己活得坦然。③能拥有精神世界的满足。④失却了一颗平常心,我们就会利欲熏心。⑤当我们穿行在灯红酒绿的浮华之中,穿行在物欲横流的名利之间,有人选择了金钱的麻醉,有人选择了虚名的牵绊,有人沉迷于世间的繁华。

(2)怎样保持一颗平常心。(怎么样)

我们应该作出怎样的选择?我想我们要正确处理生活的得与失。应该找到一棵大树,来支撑心灵的那片天空,这棵大树便是“淡”。平淡对待得失,冷眼看尽繁华,畅达时不张狂,挫折时不消沉。在潮起潮落的人生戏台上,举重若轻,以一份洒脱娴静的心态来面对喧嚣的红尘。然而,人生总有自己的梦想与追求,淡泊不是无所作为,不思进取,不是消沉得连追寻梦想的勇气都没有,而是要以更淡定的心态面对生活。

[结尾]我们要在生活中保持一颗平常心。

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

孔子曾说:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”明初文学家刘基曾说:“知进而不知止者,虽得必失。”“进”与“止”体现了古人求学修业、立身处世的态度与智慧。

这段话引发了你怎样的联想和思考?请联系现实生活,写一篇议论文,体现议论文的针对性。

要求:论点明确,论据充实,论证合理;语言流畅,书写清晰;不少于800字。

[写作提示]

本次作文意在引导学生思考“知进”与“知止”的辩证关系,二者各有长短,若能互补便可更好地指导我们做好人生的选择题。其实从根本来看,两者的落脚点是一致的,都希望达到一个更好的境界。“知进”强调“坚持”,如绳锯木断,水滴石穿,铁杵成针……便是其诠释。而这些是从坚持的作用和意义出发的,主要注重的是坚持的好处。“知止”是适可而止,意味着心中有度,懂得节制欲望、控制本能。更偏向在经过理性思考后发现当下所选择的道路是否适合自己,甚至是完全错误的时候应果断选择停止放下,

以达到及时止损的目的。可是坚持往往会忽视了对象的特点,放弃也总是容易忽视了对象的意义。而只有两者互相补充,既强调对于正确对象的坚持,又强调对与错误选择的放弃。这样我们才可做好人生的选择题,更好地完成我们人生的答卷。因此立意时应注意“持之以恒”与“当止则止”的对立统一。

[参考立意] ①知轻重缓急,方进退有度;②勇“进”善“退”,方显大智慧;③把握进退之道,成就非凡人生。

[优秀范文]

进如风雨,止如丘山

长风深入内陆,虽历经险阻却一路向前;大河东流入海,纵澎湃汹涌也止步于斯。人生在世,应该具备长风“进”的勇气和大河“止”的觉悟,真正做到当进则进,该止则止,让人生行稳致远。

为家国大义,当大步前进;求个人私利,应适可而止。

中国人自古以来就有家国情怀,崇尚忧以天下,乐以天下。为了家国大义,有人“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,有人“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”,还有人“苟利国家生死

以,岂因祸福避趋之”。这样的人具备大无畏的勇气,可以不惧山高水长,一路大步向前。我们应该像他们一样,为了家国大义,山拦水阻无所惧,越是艰难越向前。这是“进”的智慧,与此同时,也要有“止”的理念:在个人私利方面,要能够守住底线,不因私害公,因小损大,要取之有道,适可而止。如此,才不会一味掉进钱眼里,见小利而忘大义。这样才算在义利方面正确处理好了进与止的关系。

为心中情怀,当一往无前;因鸡毛蒜皮,要一笑而止。

当年,孔子身处礼崩乐坏的春秋乱世,明明知道自己的理念很难被统治者接受,却依然带着弟子周游列国,一路散播仁义礼智信的星火。他为了心中情怀,明知不可为而为之,虽千万人吾往矣。与此同时,他在个人琐事方面,一向豁达大度,就算阳虎等人多次冒犯自己,也能淡然处之,一笑而止。在大情怀与小事情方面,孔子进与止的做法无比明智,值得吾辈奉为圭臬,切实笃行!

为长远发展,当进如风雨;见眼前诱惑,当止如丘山。

很多时候,我们总会面临短期与长远的选择。长远的追求如天边星辰,短期内可望而不可即;眼前的诱惑,却像窗边的玫瑰,伸手一碰,就可以摘取。于是,很多人为玫瑰而进,却望星辰而止。这样做,看似嗅到了芬芳,其实错失了辽阔星空。禅宗有言:“不因一叶障目,而不识神秀岱宗;不为一朝风月,而不解万古长空。”生而为人,应该践行这样的理念:为长远发展,当进如风雨;见眼前诱惑,当止如丘山。如此,才算在长远追求和眼前诱惑方面进止得当,才能向着星辰大海的征途不断前进!

身为时代青年,我们生在红旗下,长在春风里,可以进如风雨,为大义,为情怀,也为长远;也可以止如丘山,因小利,待琐事,临诱惑。进,是向前挺进,以得海阔天空;止,是收手止步,以得风平浪静。知进走得更远,知止走得更稳。唯有如此,才不会患得患失,进退维谷。

让我们该进则进,当止则止,进如风雨,止如丘山吧!

【点评】 本文议论的针对性十分明确且深刻。文章从“进如风雨,止如丘山”这一哲理出发,针对当下社会中人们在面对家国大义、个人私利、心中情怀、鸡毛蒜皮以及长远发展与眼前诱惑时的不同选择和态度进行了深入剖析。作者指出,在家国大义面前,人们应具备长风“进”的勇气;在个人私利面前,则需有大河“止”的觉悟。同时,文章还强调了在大情怀与小事情、长远发展与眼前诱惑之间应如何正确处理进与止的关系。这种议论针对性不仅体现在对社会现象的敏锐洞察上,更体现在对青年一代的深切关怀和期望上。作者希望青年能够知进知止,以稳健的步伐走好人生之路,避免患得患失、进退维谷的困境。这种针对性强的议论,不仅增强了文章的说服力,也使其更具现实意义和指导价值。

谢 谢 !

同课章节目录