89 板块六 学案76 深化理性之思,强化逻辑之辨——深化理性思考课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 89 板块六 学案76 深化理性之思,强化逻辑之辨——深化理性思考课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:25 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

板块六 写作

学案76 深化理性之思,强化逻辑之辨

——深化理性思考

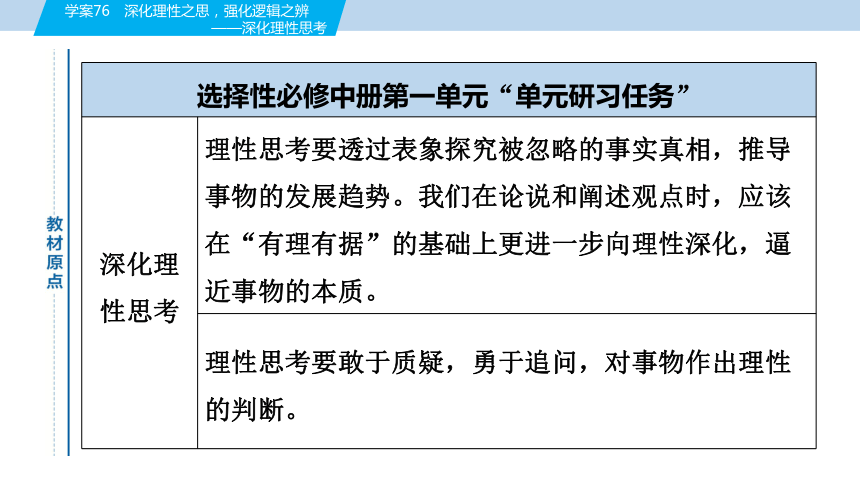

选择性必修中册第一单元“单元研习任务”

深化理性思考 理性思考要透过表象探究被忽略的事实真相,推导事物的发展趋势。我们在论说和阐述观点时,应该在“有理有据”的基础上更进一步向理性深化,逼近事物的本质。

理性思考要敢于质疑,勇于追问,对事物作出理性的判断。

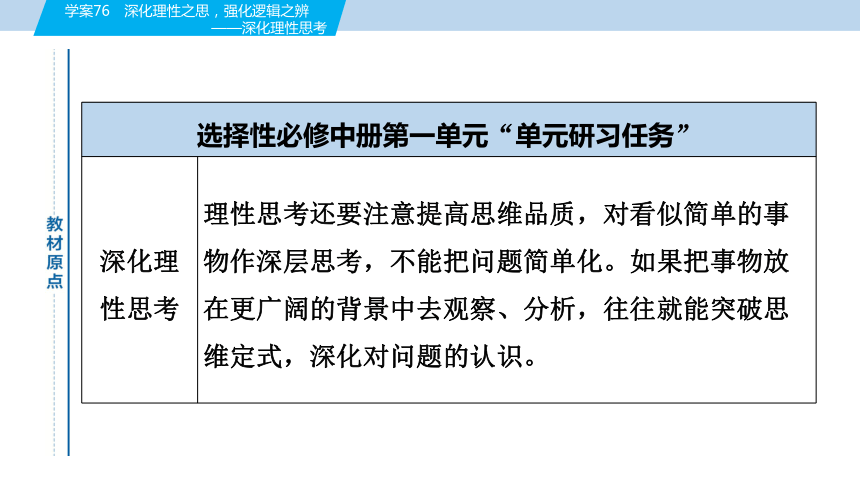

选择性必修中册第一单元“单元研习任务”

深化理性思考 理性思考还要注意提高思维品质,对看似简单的事物作深层思考,不能把问题简单化。如果把事物放在更广阔的背景中去观察、分析,往往就能突破思维定式,深化对问题的认识。

运用理性认识、深化理性思考,是发表言论、阐述见解的基本要求,也是将文章引向深刻的重要方式。深化理性思考既要学会透过表象探究事实真相,又要注意从思维方法、语言表达、行文结构方面主动训练,掌握一定的技巧和方法。

理性思考要透过表象探究被忽略的事实真相,推导事物的发展趋势。我们在论说和阐述观点时,应该在“有理有据”的基础上更进一步向理性深化,逼近事物的本质。比如,毛泽东的《改造我们的学习》先指出中国共产党二十年来出现的“好现象”,然后退一步说依然存在的缺点,并透过缺点深入分析其危害,进而通过阐述两种对立的观点,提出自己的主张,指明了改造学习的方向,论述一步步深化,道理愈说愈明。

透过表象,探究本质

议论文的行文结构一般分为提出问题(是什么)、分析问题(为什么)、解决问题(怎么办)三个部分。在行文构思时可从这三个维度全面展开思辨,在行文过程中还能够根据自身的认知水平,有所侧重地展开。

(1)理清内涵,思辨“是什么”。

“切题是最大的文采。”考生要在把握题目要求的基础上,理清材料的内涵,表明自己的态度,提出自己的主张。

例如:

“我再看看你们。”三年时光,老师看到了我们的成长过程,看到了我们的喜怒哀乐,看到了我们的风雨阴晴。哪怕千遍也不厌倦,看不够,最后再看看,是要珍惜往昔和我们相依相伴的时光。

这一句“我再看看你们”饱含了多少温柔与深情、珍重与不舍!

“你们再看看书。”三年来老师们“要认真看书”“要多读点书”等话语最终汇成这句郑重之言。这句话里,饱含着老师对我们的期许与勉励。我们即将奔赴高考考场,再看看书,做临阵的最后准备,多准备一点,可能就多一分把握,多一点分数,这一点分数可能就会改变我们的前途。我们即将走向新的人生征途,“再看看书”便是一句人生叮咛——生命不息,学习不止,因为唯有不断学习,才能有持续前进的力量。这一句“你们再看看书”饱含了多少期许与叮嘱!

(选自高考优秀作文《惜别,珍重,在路上》)

该考生能够调动其人生体验和认知储备,精准把握老师说的两句话的内涵:既看到了其字面意思,又挖掘出了其背后的隐含情意;既看到了其对眼前高考的意义,又体会到了其对人生的深远意义——终身学习,持续发展。

(2)理清逻辑,思辨“为什么”。

中医用“望闻问切”来诊断病情,写作时我们则用理性思辨来探究事物发展背后的原因、运行规律和事理逻辑。

例如:

《千里江山图》如此有魅力,原因非他,在于熔多种工艺、丰富元素于一炉……

如果有人以为《千里江山图》只是因为融合了名贵颜料而流传近千年,那就太肤浅了。《千里江山图》更了不起的是融进了对贤才的渴求之意,画卷后隔水黄绫上蔡京的题跋充分说明了此意,蔡京写道:“上嘉之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已。”

“天下士在作之而已”的意思是:对于天下的高士、俊杰,关键在于如何去起复他,使其为国家所用。这位有名的奸相这一次倒是完美地传达了皇帝的旨意。画作里有很多打鱼的场景,各种鱼实际上就是各类贤才。如此来看,宋徽宗还是渴望把江山治理好的。

(选自高考优秀作文《千里江山图》)

“外行看热闹,内行看门道。”《千里江山图》何以能成为传世名画?作者不仅看出了门道——作画之法融众家之长,还看出了价值——作画之料集诸物之珍,更看出了玄机——作画之人特别是赐画之人在画中寄寓了“招贤纳士,为我(国)所用”之意。

(3)探究路径,思辨“怎么办”。

“一打宣言不如一个行动。”分析问题是“知”,解决问题是“行”,写作时要能够将思辨的结果落地,从“知”走向“行”。

例如:

一个人对于命运来说,力量显得很渺小,他只有寻找到更多的合作、更多的创造、更多的崭新认识,融合世间百态,重新打开一个崭新的视野,融入生命改造的智慧,才能迎接自我光明的未来。

向前出发,乘风破浪,凝聚力量,坚持跋涉。再小的力量也是改变,再小的付出也是连接,再小的融合也是一种信心,你中有我,我中有你,众生平凡,彼此相连。共同去迎接成长,共同迎接未来,共同迎接岁月命运的休戚与共,兴衰相关。

(选自高考优秀作文《携手同一世界,青年共创未来》)

作者以“合作”“创造”“融合”“融入”指出了实现标题提出的“携手同一世界,青年共创未来”这一目标的办法,并指出了世界青年携手同行的美好前景。

理性思考要敢于质疑,勇于追问,对事物作出理性的判断。比如“近朱者赤,近墨者黑”这句话,历来被视为至理名言。而在今天,我们可以进一步推论:对个人成长来说,外因虽然重要,但起决定作用的仍是内因,“近墨者”如果能有清醒的认识和坚定的意志,则未必会“黑”。

敢于质疑,理性判断

例如:

曾记否,那些调侃、“讽刺”的话,虽当时听来深感不快,却道出了老师深情的叮咛。回首求学路,老师总说“你们是我教过最差的一届”“你们吃的苦还不够”……这些话听时刺耳,然而确乎是对我们基于事实的深情鞭策。成长路上,类似的“毒鸡汤”让我们有醍醐灌顶之感。有人说,老师总说这样的话会让学生丧失斗志。但在我看来,这是老师别出心裁的智慧,这些话语是老师锤炼所得,是为“揭出病苦,引起疗救的注意”。这些箴言,能激发我们直面人生困难的勇气!

(选自高考优秀作文《轻盈数行字,浓抹一生人》)

对老师的所谓“毒鸡汤”,众人看到的是负面刺激、打击作用,作者却慧眼独具,看到了其正面鞭策作用。“爱之深,责之切”,可谓情深意长;“‘师’之爱‘生’,则为之计深远”,可谓用心良苦。

理性思考还要注意提高思维品质,对看似简单的事物作深层思考,不能把问题简单化。如果把事物放在更广阔的背景中去观察、分析,往往就能突破思维定式,深化对问题的认识。

(1)向深处想,揭示本质。

写作时要能够把对事物的认识从感性层面上升到理性层面,透过表象,揭示本质。

转换思维角度,突破思维定式

例如:

但我觉得,鲍叔牙之所以能够“成己”,是因为他能够“成人”。

鲍叔牙的过人之处,首先在于他善于知人。知人之要务,在于放下成见。鲍叔牙与管仲曾经同为商贾,合伙做生意,每被管仲占便宜,鲍叔牙总是一笑而过。后来两人分侍二主,本应成王败寇,鲍叔牙却力排众议,举荐管仲。鲍叔牙能够剥开偏见、傲慢等缠绕在外面的茧丝,洞察出管仲的能力卓荦。

鲍叔牙的过人之处,还在于他能任人。公子小白践祚,鲍叔牙本可身居“一人之下,万人之上”的高位,但他审度自身,急流勇退,让贤甘居管仲之下。其胸襟之宽广,处事之谦卑,广为人所称颂。鲍叔牙的退让并非力不从心的自卑,并非沽名钓誉的姿态,并非求取庇荫的谄媚,而是为大局着想,知己知彼的大智慧。

鲍叔牙的过人之处,更在于他能够“成人之美”。鲍叔牙成就了管仲,让管仲尽情施展抱负与才华;鲍叔牙更是成就了齐桓公,让他成就霸业,国泰民安;鲍叔牙更是拯救了水深火热之中的人民,齐桓公九合诸侯不以兵车,推广教化使黎民免于披发左衽,这是鲍叔牙为黎民百姓所谋求的永福。

(选自高考优秀作文《君子“成人”亦“成己”》)

作者在提出观点后,从三个方面分别阐述了鲍叔牙能够“成己”“成人”的本质在于有知人善任的才能与气度、成人之美的品质与境界。作者虽然没有刻意论证自己的论点,然而在揭示现象本质的同时,自己观点的合理性不言自明。

(2)向前面想,探明原因。

写作时要能够探明事物现状的“缘”和“故”,从而把握事物的形成原因。

例如:

古之圣贤谨守敬师爱师之礼,现当代的风流名士亦常怀师恩,留下许多佳话。一如文学巨匠鲁迅,不管行程多么匆忙,也一定不忘探望对自己有启蒙之恩的寿老先生(寿镜吾)。何也?皆因鲁迅深知自己笔下的累累巨著萌发于三味书屋的一个“早”字,源于寿老

师的严格要求。一如蜚声海内外的数学家华罗庚,功成名就后仍不忘发现其数学才能的伯乐王老先生(王季梁),做报告必请老师上座。何也?只因华罗庚深知若没有王老师的慧眼识珠,他将泯然众人。若论名声成就,他们不知要高出老师多少,然而他们时刻铭记恩师对自己的教诲和提携。有如此楷模在前,我们更应以他们为师,学其尊师重道之行,握好尊师重道的接力棒。

(选自高考优秀作文《师恩情重莫相忘》)

作者用两个“何也”引出了对“尊师重道”原因的探究,生之尊重源于师之恩重——没有师之严,何来生之高?没有师之慧眼,焉识生之珠光?

(3)向后面想,预见发展。

写作时要能够认识、把握并运用事物的发展规律,预见事物的发展趋势,给人启发。

例如:

当南宋灭亡的局面难以挽回之时,丞相文天祥依然率军抗击元军。强大的元军屡屡将抗元军队打得一败涂地,但文天祥并没有因此接受元军的劝降,即使兵败被俘之后被忽必烈许以元朝丞相之职,他也毫不动摇,一心想着他的大宋。

最终,在留下“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的绝唱后,文天祥从容就义。但他凛然的气节,并未随着他的生命一起消逝,而是在历史的洪流中愈发明亮。老百姓都记住了他,自他以后,从未有士大夫降敌而不被嘲讽的。文天祥的死,令此后所有有气节的士大夫的双腿不再弯曲。有这样的志士,中华文明又怎会被世人遗忘?

(选自高考优秀作文《文明的韧性》)

文天祥凛然的气节彪炳史册,光照后世。作者对其流风余韵的论述不仅与“中华文明历经风雨,绵延至今”的意旨一脉贯通,而且能够连接史实,形成史观,显示出深远的历史眼光。

请对“每个人都是独一无二的”命题进行理性思考,然后写一段语言文字,体现出你的思辨结果,不少于200字。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[参考示例]

你是独一无二的存在,这世上再没有任何人会跟你一模一样了!你有自己的同学,有自己的老师,还有自己的朋友,许多人在关心着你,注视着你,爱护着你,珍惜自己吧,他们都是你前进的力量。

是的,生活当中,也许我们每个人都是一块石头,但只要看重自己,学会珍惜自己,生命就有了意义、有了价值。

珍惜自己,这世上只有一个自己;珍惜自己,你将在珍惜中体会到快乐。学会珍惜,你会发现,生活中有很多美好的东西让人留恋。

也许你没有过人的才智,也许你的努力尚未被人们发现或认可,但请珍惜自己,勇敢地伸出你的双手,为自己鼓掌,为自己喝彩!

也许人生的路途充满艰难险阻,布满荆棘,但请昂首挺胸,继续走下去!

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

袁隆平,从异形稻到杂交稻,再到超级稻,科学研究的使命是探索未知。

钟扬,不断跨界,在生命的高度和广度上,一直探索自己未知的边界。

正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境……

以上材料引发了你怎样的思考?请写一篇议论文。

要求:结合材料内容及含意,选好角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

[写作提示]

材料关联教材中袁隆平和钟扬的事迹,展现了他们在各自领域的钻研精神,不断探索科学未知的精神。而材料最后一句则予以总结,将伟大的人类探索之旅拉回到考生的现实生活场景,其中的关键短语是“抵达未知之境”,既包含了“抵达未知之境”之前的探索进程,充满艰辛,饱含期待;也蕴含着“抵达未知之境”之后永不止步的愿望,充满信心,渴望再度踏上征程。考生立意作文,不能止步于对“科学精神”“航天精神”的讴歌,而要回到“我们每个人”这一语境,使“抵达未知之境”的太空之旅与青少年的成长发展之间构成一种新的观照维度。成长过程中的艰辛与喜悦、新的人生起点的憧憬与期盼,都是考生展开联想与思考的着力点。

材料中的“未知”也是一个值得思考的话题。“未知”背后的“不确定性”,让探索变得迷人,而好奇心在驱遣我们去想象,推动我们去思考,由此考生可以生发出深邃的议论与独到的观点。可以围绕“探索未知”“勇于挑战”和“不断成长”等主题展开,探讨个体在面对未知时应有的态度、行动和收获。

试题要求写作议论文。行文构思上,先概括材料,由材料引出观点,如:探索未知之境,收获生命厚重。接下来从怎么办的角度展开论述,一、需要有探索未知的勇气,勇敢迈出第一步;二、需要有坚持不懈的奋斗,一步一步向未知靠近;三、需要有永不满足的心态,向下一个未知之境进发。最后总结观点,生命因探索而变得厚重,我们只有在探索未知的道路上不断前行,才能抵达更远的地方。

[参考立意] ①探索未知之境,成就无限可能;②我以探索之心,追逐未知之境;③勇于挑战,不断成长,抵达未知;④始于好奇,续于探索,成于新境。

[优秀范文]

肩负人生使命 抵达未知之境

上古神话里,中华儿女渴望御龙乘鹤、摘星揽月,对灿烂星河充满向往;当代太空之旅中,航天英雄冲破云霄,直上九天,将目光投向更遥远的深空。袁隆平、钟扬,以及一代又一代的航天人上下求索,抵达一个个未知之境,吾辈青年也应追风赶浪,探索不息,不断抵达生命的未知之境。

“生活的全部意义在于无穷地探索尚未知道的东西”,人生使命在于永葆好奇心,永葆求知欲,探查未知之境的秘密。

天马行空的好奇心,是通向未知之境的灯塔。面对浩瀚无边的宇宙,先民们早就在好奇心的驱使下萌发出探索宇宙的念头,浩如烟海的神话故事中更是不乏“嫦娥奔月”般唯美的遐想。人类迈向星空的脚步更是不曾停歇,从第一颗人造卫星升空到阿姆斯特朗的“一小步”,再到“中国天眼”的诞生,我们在好奇心灯塔的指引下,一次又一次地探索更辽阔的世界。探索的乐趣与未知的诱惑,给予了人类不竭的动力,让我们一步步接近科学和宇宙的奥义,照亮人类文明进步的旅途。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,人生使命在于脚踏实地,不懈拼搏,让遥不可及的未来变成踏踏实实的已来。

想要抵达远方之境,必须心中有信念,脚下有行动,走过千山万水,还要跋山涉水;跨过雄关险隘,还要闯关夺隘。如袁隆平,头顶烈日,脚踩烂泥,才终于圆梦禾下乘凉;如樊锦诗,扎根大漠,梦爱遗迹,才取得数字敦煌的举世瞩目;如张桂梅半生奔波,半生坚守,才实现让贫困女孩走出大山的梦想。“成功的花,人们只惊羡她现时的明艳,然而当初她的芽儿,浸透了奋斗的泪泉,洒遍了牺牲的血雨”,冰心如是说。抵达远方不是挂在嘴边,喊喊口号,这山望着那山高,而是要把它转化为内生动力和实际行动,日日夜夜的奋斗、持续不断的探索,才能一步一步抵达未知之境。

“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”,人生使命在于不满当下,探索不止,奔赴下一个星辰大海。

抵达之境是上一次探索的终点,也是下一次探索的起点,人类无时无刻不在对生命进行追问与探索,这种前赴后继的研究与追寻带领我们从这个已知之境奔赴向下一个未知之境。从第一次工业革命的蒸汽时代到第三次工业革命的信息时代,从活字印刷术的诞生到如今快速便捷的互联网,从物种起源到克隆技术的发展,从扫地机器人到ChatGPT ……踔厉向前,笃行不怠,才能看得见一路的彧彧花繁,才能抵达下一个未知的美好之境。

新世纪的钟声已经敲响,让好奇之心点燃求知的热情,让探索的足迹合成创造的交响乐,让永不停歇的脚步带领我们抵达一个又一个充满吸引的未知之境……

【点评】 本文通过丰富的历史与现实例证,深化了对理性思考的理解。首先,文章以神话与航天英雄的事迹开篇,巧妙地将人类探索未知的渴望与青年使命相结合,提出“追风赶浪,探索不息”的观点,奠定了全文的理性基调。接着,文章从好奇心与求知欲的角度出发,通过神话故事与现代科技成就的对比,展示了人类对未知之境的不懈追求,深化了对探索精神的理解。再者,文章引用具体人物事迹,如袁隆平、樊锦诗、张桂梅等,通过他们脚踏实地的奋斗历程,阐述了抵达未知之境需要的不懈拼搏与实际行动。最后,文章将抵达之境视为下一次探索的起点,强调了人类探索未知的无尽旅程,进一步升华了理性思考,展现出对未来探索的无限憧憬。整篇文章逻辑清晰,层层递进,深化了对人生使命与探索未知的理性思考。

谢 谢 !

板块六 写作

学案76 深化理性之思,强化逻辑之辨

——深化理性思考

选择性必修中册第一单元“单元研习任务”

深化理性思考 理性思考要透过表象探究被忽略的事实真相,推导事物的发展趋势。我们在论说和阐述观点时,应该在“有理有据”的基础上更进一步向理性深化,逼近事物的本质。

理性思考要敢于质疑,勇于追问,对事物作出理性的判断。

选择性必修中册第一单元“单元研习任务”

深化理性思考 理性思考还要注意提高思维品质,对看似简单的事物作深层思考,不能把问题简单化。如果把事物放在更广阔的背景中去观察、分析,往往就能突破思维定式,深化对问题的认识。

运用理性认识、深化理性思考,是发表言论、阐述见解的基本要求,也是将文章引向深刻的重要方式。深化理性思考既要学会透过表象探究事实真相,又要注意从思维方法、语言表达、行文结构方面主动训练,掌握一定的技巧和方法。

理性思考要透过表象探究被忽略的事实真相,推导事物的发展趋势。我们在论说和阐述观点时,应该在“有理有据”的基础上更进一步向理性深化,逼近事物的本质。比如,毛泽东的《改造我们的学习》先指出中国共产党二十年来出现的“好现象”,然后退一步说依然存在的缺点,并透过缺点深入分析其危害,进而通过阐述两种对立的观点,提出自己的主张,指明了改造学习的方向,论述一步步深化,道理愈说愈明。

透过表象,探究本质

议论文的行文结构一般分为提出问题(是什么)、分析问题(为什么)、解决问题(怎么办)三个部分。在行文构思时可从这三个维度全面展开思辨,在行文过程中还能够根据自身的认知水平,有所侧重地展开。

(1)理清内涵,思辨“是什么”。

“切题是最大的文采。”考生要在把握题目要求的基础上,理清材料的内涵,表明自己的态度,提出自己的主张。

例如:

“我再看看你们。”三年时光,老师看到了我们的成长过程,看到了我们的喜怒哀乐,看到了我们的风雨阴晴。哪怕千遍也不厌倦,看不够,最后再看看,是要珍惜往昔和我们相依相伴的时光。

这一句“我再看看你们”饱含了多少温柔与深情、珍重与不舍!

“你们再看看书。”三年来老师们“要认真看书”“要多读点书”等话语最终汇成这句郑重之言。这句话里,饱含着老师对我们的期许与勉励。我们即将奔赴高考考场,再看看书,做临阵的最后准备,多准备一点,可能就多一分把握,多一点分数,这一点分数可能就会改变我们的前途。我们即将走向新的人生征途,“再看看书”便是一句人生叮咛——生命不息,学习不止,因为唯有不断学习,才能有持续前进的力量。这一句“你们再看看书”饱含了多少期许与叮嘱!

(选自高考优秀作文《惜别,珍重,在路上》)

该考生能够调动其人生体验和认知储备,精准把握老师说的两句话的内涵:既看到了其字面意思,又挖掘出了其背后的隐含情意;既看到了其对眼前高考的意义,又体会到了其对人生的深远意义——终身学习,持续发展。

(2)理清逻辑,思辨“为什么”。

中医用“望闻问切”来诊断病情,写作时我们则用理性思辨来探究事物发展背后的原因、运行规律和事理逻辑。

例如:

《千里江山图》如此有魅力,原因非他,在于熔多种工艺、丰富元素于一炉……

如果有人以为《千里江山图》只是因为融合了名贵颜料而流传近千年,那就太肤浅了。《千里江山图》更了不起的是融进了对贤才的渴求之意,画卷后隔水黄绫上蔡京的题跋充分说明了此意,蔡京写道:“上嘉之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已。”

“天下士在作之而已”的意思是:对于天下的高士、俊杰,关键在于如何去起复他,使其为国家所用。这位有名的奸相这一次倒是完美地传达了皇帝的旨意。画作里有很多打鱼的场景,各种鱼实际上就是各类贤才。如此来看,宋徽宗还是渴望把江山治理好的。

(选自高考优秀作文《千里江山图》)

“外行看热闹,内行看门道。”《千里江山图》何以能成为传世名画?作者不仅看出了门道——作画之法融众家之长,还看出了价值——作画之料集诸物之珍,更看出了玄机——作画之人特别是赐画之人在画中寄寓了“招贤纳士,为我(国)所用”之意。

(3)探究路径,思辨“怎么办”。

“一打宣言不如一个行动。”分析问题是“知”,解决问题是“行”,写作时要能够将思辨的结果落地,从“知”走向“行”。

例如:

一个人对于命运来说,力量显得很渺小,他只有寻找到更多的合作、更多的创造、更多的崭新认识,融合世间百态,重新打开一个崭新的视野,融入生命改造的智慧,才能迎接自我光明的未来。

向前出发,乘风破浪,凝聚力量,坚持跋涉。再小的力量也是改变,再小的付出也是连接,再小的融合也是一种信心,你中有我,我中有你,众生平凡,彼此相连。共同去迎接成长,共同迎接未来,共同迎接岁月命运的休戚与共,兴衰相关。

(选自高考优秀作文《携手同一世界,青年共创未来》)

作者以“合作”“创造”“融合”“融入”指出了实现标题提出的“携手同一世界,青年共创未来”这一目标的办法,并指出了世界青年携手同行的美好前景。

理性思考要敢于质疑,勇于追问,对事物作出理性的判断。比如“近朱者赤,近墨者黑”这句话,历来被视为至理名言。而在今天,我们可以进一步推论:对个人成长来说,外因虽然重要,但起决定作用的仍是内因,“近墨者”如果能有清醒的认识和坚定的意志,则未必会“黑”。

敢于质疑,理性判断

例如:

曾记否,那些调侃、“讽刺”的话,虽当时听来深感不快,却道出了老师深情的叮咛。回首求学路,老师总说“你们是我教过最差的一届”“你们吃的苦还不够”……这些话听时刺耳,然而确乎是对我们基于事实的深情鞭策。成长路上,类似的“毒鸡汤”让我们有醍醐灌顶之感。有人说,老师总说这样的话会让学生丧失斗志。但在我看来,这是老师别出心裁的智慧,这些话语是老师锤炼所得,是为“揭出病苦,引起疗救的注意”。这些箴言,能激发我们直面人生困难的勇气!

(选自高考优秀作文《轻盈数行字,浓抹一生人》)

对老师的所谓“毒鸡汤”,众人看到的是负面刺激、打击作用,作者却慧眼独具,看到了其正面鞭策作用。“爱之深,责之切”,可谓情深意长;“‘师’之爱‘生’,则为之计深远”,可谓用心良苦。

理性思考还要注意提高思维品质,对看似简单的事物作深层思考,不能把问题简单化。如果把事物放在更广阔的背景中去观察、分析,往往就能突破思维定式,深化对问题的认识。

(1)向深处想,揭示本质。

写作时要能够把对事物的认识从感性层面上升到理性层面,透过表象,揭示本质。

转换思维角度,突破思维定式

例如:

但我觉得,鲍叔牙之所以能够“成己”,是因为他能够“成人”。

鲍叔牙的过人之处,首先在于他善于知人。知人之要务,在于放下成见。鲍叔牙与管仲曾经同为商贾,合伙做生意,每被管仲占便宜,鲍叔牙总是一笑而过。后来两人分侍二主,本应成王败寇,鲍叔牙却力排众议,举荐管仲。鲍叔牙能够剥开偏见、傲慢等缠绕在外面的茧丝,洞察出管仲的能力卓荦。

鲍叔牙的过人之处,还在于他能任人。公子小白践祚,鲍叔牙本可身居“一人之下,万人之上”的高位,但他审度自身,急流勇退,让贤甘居管仲之下。其胸襟之宽广,处事之谦卑,广为人所称颂。鲍叔牙的退让并非力不从心的自卑,并非沽名钓誉的姿态,并非求取庇荫的谄媚,而是为大局着想,知己知彼的大智慧。

鲍叔牙的过人之处,更在于他能够“成人之美”。鲍叔牙成就了管仲,让管仲尽情施展抱负与才华;鲍叔牙更是成就了齐桓公,让他成就霸业,国泰民安;鲍叔牙更是拯救了水深火热之中的人民,齐桓公九合诸侯不以兵车,推广教化使黎民免于披发左衽,这是鲍叔牙为黎民百姓所谋求的永福。

(选自高考优秀作文《君子“成人”亦“成己”》)

作者在提出观点后,从三个方面分别阐述了鲍叔牙能够“成己”“成人”的本质在于有知人善任的才能与气度、成人之美的品质与境界。作者虽然没有刻意论证自己的论点,然而在揭示现象本质的同时,自己观点的合理性不言自明。

(2)向前面想,探明原因。

写作时要能够探明事物现状的“缘”和“故”,从而把握事物的形成原因。

例如:

古之圣贤谨守敬师爱师之礼,现当代的风流名士亦常怀师恩,留下许多佳话。一如文学巨匠鲁迅,不管行程多么匆忙,也一定不忘探望对自己有启蒙之恩的寿老先生(寿镜吾)。何也?皆因鲁迅深知自己笔下的累累巨著萌发于三味书屋的一个“早”字,源于寿老

师的严格要求。一如蜚声海内外的数学家华罗庚,功成名就后仍不忘发现其数学才能的伯乐王老先生(王季梁),做报告必请老师上座。何也?只因华罗庚深知若没有王老师的慧眼识珠,他将泯然众人。若论名声成就,他们不知要高出老师多少,然而他们时刻铭记恩师对自己的教诲和提携。有如此楷模在前,我们更应以他们为师,学其尊师重道之行,握好尊师重道的接力棒。

(选自高考优秀作文《师恩情重莫相忘》)

作者用两个“何也”引出了对“尊师重道”原因的探究,生之尊重源于师之恩重——没有师之严,何来生之高?没有师之慧眼,焉识生之珠光?

(3)向后面想,预见发展。

写作时要能够认识、把握并运用事物的发展规律,预见事物的发展趋势,给人启发。

例如:

当南宋灭亡的局面难以挽回之时,丞相文天祥依然率军抗击元军。强大的元军屡屡将抗元军队打得一败涂地,但文天祥并没有因此接受元军的劝降,即使兵败被俘之后被忽必烈许以元朝丞相之职,他也毫不动摇,一心想着他的大宋。

最终,在留下“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的绝唱后,文天祥从容就义。但他凛然的气节,并未随着他的生命一起消逝,而是在历史的洪流中愈发明亮。老百姓都记住了他,自他以后,从未有士大夫降敌而不被嘲讽的。文天祥的死,令此后所有有气节的士大夫的双腿不再弯曲。有这样的志士,中华文明又怎会被世人遗忘?

(选自高考优秀作文《文明的韧性》)

文天祥凛然的气节彪炳史册,光照后世。作者对其流风余韵的论述不仅与“中华文明历经风雨,绵延至今”的意旨一脉贯通,而且能够连接史实,形成史观,显示出深远的历史眼光。

请对“每个人都是独一无二的”命题进行理性思考,然后写一段语言文字,体现出你的思辨结果,不少于200字。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[参考示例]

你是独一无二的存在,这世上再没有任何人会跟你一模一样了!你有自己的同学,有自己的老师,还有自己的朋友,许多人在关心着你,注视着你,爱护着你,珍惜自己吧,他们都是你前进的力量。

是的,生活当中,也许我们每个人都是一块石头,但只要看重自己,学会珍惜自己,生命就有了意义、有了价值。

珍惜自己,这世上只有一个自己;珍惜自己,你将在珍惜中体会到快乐。学会珍惜,你会发现,生活中有很多美好的东西让人留恋。

也许你没有过人的才智,也许你的努力尚未被人们发现或认可,但请珍惜自己,勇敢地伸出你的双手,为自己鼓掌,为自己喝彩!

也许人生的路途充满艰难险阻,布满荆棘,但请昂首挺胸,继续走下去!

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

袁隆平,从异形稻到杂交稻,再到超级稻,科学研究的使命是探索未知。

钟扬,不断跨界,在生命的高度和广度上,一直探索自己未知的边界。

正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境……

以上材料引发了你怎样的思考?请写一篇议论文。

要求:结合材料内容及含意,选好角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

[写作提示]

材料关联教材中袁隆平和钟扬的事迹,展现了他们在各自领域的钻研精神,不断探索科学未知的精神。而材料最后一句则予以总结,将伟大的人类探索之旅拉回到考生的现实生活场景,其中的关键短语是“抵达未知之境”,既包含了“抵达未知之境”之前的探索进程,充满艰辛,饱含期待;也蕴含着“抵达未知之境”之后永不止步的愿望,充满信心,渴望再度踏上征程。考生立意作文,不能止步于对“科学精神”“航天精神”的讴歌,而要回到“我们每个人”这一语境,使“抵达未知之境”的太空之旅与青少年的成长发展之间构成一种新的观照维度。成长过程中的艰辛与喜悦、新的人生起点的憧憬与期盼,都是考生展开联想与思考的着力点。

材料中的“未知”也是一个值得思考的话题。“未知”背后的“不确定性”,让探索变得迷人,而好奇心在驱遣我们去想象,推动我们去思考,由此考生可以生发出深邃的议论与独到的观点。可以围绕“探索未知”“勇于挑战”和“不断成长”等主题展开,探讨个体在面对未知时应有的态度、行动和收获。

试题要求写作议论文。行文构思上,先概括材料,由材料引出观点,如:探索未知之境,收获生命厚重。接下来从怎么办的角度展开论述,一、需要有探索未知的勇气,勇敢迈出第一步;二、需要有坚持不懈的奋斗,一步一步向未知靠近;三、需要有永不满足的心态,向下一个未知之境进发。最后总结观点,生命因探索而变得厚重,我们只有在探索未知的道路上不断前行,才能抵达更远的地方。

[参考立意] ①探索未知之境,成就无限可能;②我以探索之心,追逐未知之境;③勇于挑战,不断成长,抵达未知;④始于好奇,续于探索,成于新境。

[优秀范文]

肩负人生使命 抵达未知之境

上古神话里,中华儿女渴望御龙乘鹤、摘星揽月,对灿烂星河充满向往;当代太空之旅中,航天英雄冲破云霄,直上九天,将目光投向更遥远的深空。袁隆平、钟扬,以及一代又一代的航天人上下求索,抵达一个个未知之境,吾辈青年也应追风赶浪,探索不息,不断抵达生命的未知之境。

“生活的全部意义在于无穷地探索尚未知道的东西”,人生使命在于永葆好奇心,永葆求知欲,探查未知之境的秘密。

天马行空的好奇心,是通向未知之境的灯塔。面对浩瀚无边的宇宙,先民们早就在好奇心的驱使下萌发出探索宇宙的念头,浩如烟海的神话故事中更是不乏“嫦娥奔月”般唯美的遐想。人类迈向星空的脚步更是不曾停歇,从第一颗人造卫星升空到阿姆斯特朗的“一小步”,再到“中国天眼”的诞生,我们在好奇心灯塔的指引下,一次又一次地探索更辽阔的世界。探索的乐趣与未知的诱惑,给予了人类不竭的动力,让我们一步步接近科学和宇宙的奥义,照亮人类文明进步的旅途。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,人生使命在于脚踏实地,不懈拼搏,让遥不可及的未来变成踏踏实实的已来。

想要抵达远方之境,必须心中有信念,脚下有行动,走过千山万水,还要跋山涉水;跨过雄关险隘,还要闯关夺隘。如袁隆平,头顶烈日,脚踩烂泥,才终于圆梦禾下乘凉;如樊锦诗,扎根大漠,梦爱遗迹,才取得数字敦煌的举世瞩目;如张桂梅半生奔波,半生坚守,才实现让贫困女孩走出大山的梦想。“成功的花,人们只惊羡她现时的明艳,然而当初她的芽儿,浸透了奋斗的泪泉,洒遍了牺牲的血雨”,冰心如是说。抵达远方不是挂在嘴边,喊喊口号,这山望着那山高,而是要把它转化为内生动力和实际行动,日日夜夜的奋斗、持续不断的探索,才能一步一步抵达未知之境。

“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”,人生使命在于不满当下,探索不止,奔赴下一个星辰大海。

抵达之境是上一次探索的终点,也是下一次探索的起点,人类无时无刻不在对生命进行追问与探索,这种前赴后继的研究与追寻带领我们从这个已知之境奔赴向下一个未知之境。从第一次工业革命的蒸汽时代到第三次工业革命的信息时代,从活字印刷术的诞生到如今快速便捷的互联网,从物种起源到克隆技术的发展,从扫地机器人到ChatGPT ……踔厉向前,笃行不怠,才能看得见一路的彧彧花繁,才能抵达下一个未知的美好之境。

新世纪的钟声已经敲响,让好奇之心点燃求知的热情,让探索的足迹合成创造的交响乐,让永不停歇的脚步带领我们抵达一个又一个充满吸引的未知之境……

【点评】 本文通过丰富的历史与现实例证,深化了对理性思考的理解。首先,文章以神话与航天英雄的事迹开篇,巧妙地将人类探索未知的渴望与青年使命相结合,提出“追风赶浪,探索不息”的观点,奠定了全文的理性基调。接着,文章从好奇心与求知欲的角度出发,通过神话故事与现代科技成就的对比,展示了人类对未知之境的不懈追求,深化了对探索精神的理解。再者,文章引用具体人物事迹,如袁隆平、樊锦诗、张桂梅等,通过他们脚踏实地的奋斗历程,阐述了抵达未知之境需要的不懈拼搏与实际行动。最后,文章将抵达之境视为下一次探索的起点,强调了人类探索未知的无尽旅程,进一步升华了理性思考,展现出对未来探索的无限憧憬。整篇文章逻辑清晰,层层递进,深化了对人生使命与探索未知的理性思考。

谢 谢 !

同课章节目录