93 板块六 学案80 拟题之法需匠心,熟练运用方生花——掌握拟题技法课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 93 板块六 学案80 拟题之法需匠心,熟练运用方生花——掌握拟题技法课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:25 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

板块六 写作

学案80 拟题之法需匠心,熟练运用方生花

——掌握拟题技法

常言道:“题好一半文。”一个好标题,会为文章加分不少。高考写作以议论文为主,阅卷教师面对的是无数篇侧重理性与思辨的作文。这时候,一个富有文采、意蕴丰厚、耐人寻味的标题,一定会带着文章脱颖而出,给人留下深刻印象。

1.标题范围尽量要小,要从自己确立的角度出发不要太大太泛;要合理出新,不要落俗套。如果标题太大,可以采用副标题的方式加以限制。

2.标题不能过长,标题过长则显得松散。

3.标题要含蓄,把思维蕴含于形象的标题之中,含蓄能起到言有尽而意无穷的作用,且能加深阅卷老师对文章内容的印象和体会。

拟题原则

4.拟题时要善于联想。联想,就是由某人某事或事理推想到与其相关的其他人其他事物或其他事理的思维过程。联想的方式主要有三种:相关联想,由桌子联想到椅子(空间关联);相似联想,由春蚕联想到老师(奉献精神相似);相反联想,由安乐想到忧患(实质上的相反)。

拟标题的核心是对材料进行复述与概括、拓展与修饰,而非单纯孤立地去考虑标题应如何简练、如何华丽。一个标题如果连题目中的材料内容都无法概括照应,就算再华美,也无济于事。因此,拟题需要涉及审题立意。具体而言,“复述”是对材料内容的关注,避免偏题;“概括”是拟题的形式需要,避免冗繁;“拓展”是写作思路的深、细、广、远四方面的延伸,避免就事论事,无话可说;“修饰”是拟题的美化之路,避免单调。

拟题的核心技法

1.揭示材料中心,直言事理

一个好的标题应该揭示作文中心,直言事理,突出论点。这类题目往往是对写作内容的高度概括,总领全文,切合题意。这种拟题方法,明白易懂,能够揭示作文材料中心,不仅能提供一个明确的中心点,同时也向阅卷老师点明作文的主题,使阅卷老师快速准确评分。

如高考作文题目“行于坚守,成于创新”“怀念老规矩”“因为难得,所以珍惜”等,都准确地揭示了材料中心,直言事理,切合题意,受到阅卷老师的欢迎。

拟题的常用方法

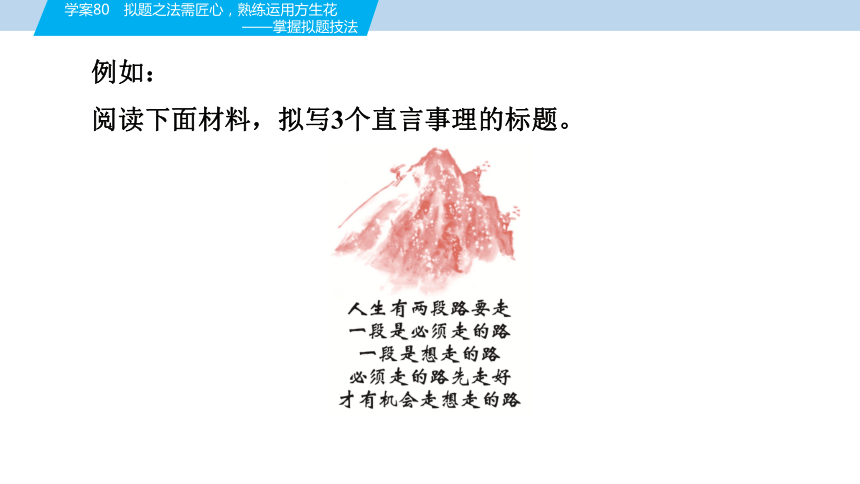

例如:

阅读下面材料,拟写3个直言事理的标题。

读了以上漫画材料,你有什么样的联想与思考?请写一篇不少于800字的文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息。

___________________________________________________________

[拟题分析]

材料的关键词是“路”。围绕人生的两条“路”怎么走,材料给出了相应看法。“必须走的路”应该是“现实之路”,“想走的路”应该是“理想之路”。必须走的路,是看得见的,在现实里;想走的路,是看不见的,在心灵里。对大多数人来说,它们往往是平行的,也许偶尔相交一次或几次。有的人,走到生命尽头时,依然还朝着想走的那条路张望。只有少数的人,把两条路并成了一条路,要么是必走的,要么是想走的。当然也只有极少数的人走在了想走的路上,过上了想过的生活,做成了想做的事,成为想成为的人,实现了自己想实现的人生价值。唯独这条路上的风景最美、身心最自由,但往往最艰辛,不会轻易得到。所以,这道作文题其实是让考生思考“理想”与“现实”的关系,只不过是用“路”这个载体来谈的。具体写作可选取一个角度,也可辩证来谈。

[参考示例] ①理想需要依托于现实。②立足当下才能把握未来。③夯实基础,才可走想走之路。④走好必走之路,奔赴理想之路。⑤走好责任之路,才可走想走之路。

2.巧用修辞手法,生动形象

标题应该讲究语言的锤炼,拟题要形象生动,醒目新颖,引人注意。恰当地运用对比、比喻、反问、拟人等修辞手法拟题,题目新鲜活泼,言近旨远,美不胜收,自然能够取得较好的评阅效果。如“信心——低谷暗影里的阳光”“风雨过后有阳光”“创新让他们走出沼泽地”这些题目灵动地运用比喻显示出材料的内涵。

运用反问修辞手法拟题,可以增强文章的气势,如“安能随意弃诚信?”“人怎能没有善心?”这些反问有力地表达了材料所蕴含的主题。运用拟人修辞手法拟题,如“绿叶对根的诉说”“在大地温暖的怀抱里”等,这些题目形象地体现了材料的主旨。

例如:

阅读下面的材料,给作文拟写标题。

读《西游记》,有人慨叹不合常理。悟空法力无边,一个筋斗十万八千里,为何还要陪师父经历九九八十一难去西天取经?悟空直接腾云驾雾,到西天把经书带回来就可以了。

对此,你有何看法?请就此写一篇文章。

要求:自拟标题,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

___________________________________________________________

[拟题分析]

通过材料可知,凡事都有个过程,做事必须按事物发展的规律一步一步地来,不能跳过过程,不能急于求成,不能好高骛远。悟空法力无边,一个筋斗十万八千里,直接把经书拿来,这是结果;而他陪师父经历九九八十一难去西天取经,这是取经的过程。既然如此,悟空师徒为什么还要历经磨难取回真经?说明过程很重要。

[参考示例] ①过程是根系,结果是果实。②不经历风雨,哪能见彩虹?③过程与结果哪个更重要?

3.化用诗词名句,典雅含蓄

好的标题应该优雅,有文化品位。拟题时,如果能恰到好处地化用诗词名句,也能使题目熠熠生辉。脍炙人口的诗词歌赋,众多寓意深刻的名言警句温润典雅,言简意赅,令人读后回味无穷。季羡林先生的著作《此心安处是吾乡》,书名便是直接引用苏轼《定风波·南海归赠王定国侍人寓娘》中的句子,表达了“直把他乡当故乡”的乐观与旷达。很多优秀考场作文化用古诗文为标题,使作文多了一分文化气息,如“不稼不穑,难成栋梁”“己所欲,是否就可以施于人?”“千年文化,灼灼其华”“何处散发弄扁舟”“诚信,直教人生死相许”“90后,欲语泪先流”,化用名句入题,不仅增添了文章的文采和文化气息,还能体现文学素养和语言运用能力。

例如:

阅读下面的材料,给作文拟写标题。

曹操平定北方后,率大军南下,逐刘备,进逼东吴。东吴方面分化为主降派和主战派,主战派主张联刘抗曹。刘备也有联吴抗曹之心,派诸葛亮前往东吴游说。诸葛亮先用激将法,后分析时局,孙权听后心动。都督周瑜力主抗曹,并指出了曹军的不利因素,最后孙权断案立誓,联刘抗曹。

面对强敌,孙权、诸葛亮、周瑜均有出彩的表现,对此你有怎样的思考?请联系实际,写一篇文章,表明你的看法。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[拟题分析]

材料首先叙述了曹操率军南下这一强敌逼境的背景,然后分别叙述了孙权、诸葛亮、周瑜这三人的不同出彩表现。这部分材料可分为三层:第一层是诸葛亮审时度势,深谙孙权犹豫不决的心理,先激将,后分析天下大势;从这一点来说,我们可以充分感受到诸葛亮的足智多谋与杰出的外交水平。第二层是周瑜先表明抗曹立场,然后指出敌方不利因素,使主公孙权坚定信心,打消疑虑;抓住“力主抗曹”“指出了曹军的不利因素”等关键词,我们可以看出周瑜具有“多谋善断”,在战略上藐视敌人、战术上重视敌人等出彩特点。第三层是孙权在广泛听取意见的基础上,痛下决心,果断决策。孙权能广泛听取部下意见而不是刚愎自用,由此可知其从谏如流,而最后他又能果断抉择,也可看出他的果敢、果决等性格特点。

[参考示例] ①从谏如流,兼听则明。②大胆谏言,小心求证。③胆识过人,多谋善断。④上兵伐谋,善假于物。⑤折冲樽俎间,制胜在两楹。

4.选取震撼物象,点染全篇

选取生活中震撼过自己心灵的物象,并从声音、色彩、形态、情感等方面进行点化,以色彩鲜明、情味浓郁、动感强烈,富有视觉冲击力的物象作为标题,如“流泪的日记本”“滴露的康乃馨”“别让雨下进灵魂里”“樱桃红了”等。

这样的题目能够点染全篇,在物象的个体身上投射作者的情感、观点、好恶。物象点染法比较适用于记叙类文体,如记叙文,抒情、叙事类散文。

例如:

阅读下面的材料,给作文拟写标题。

正能量指的是一切给人向上和希望、促使人不断追求、让生活变得圆满幸福的动力和感情。

每个人的心里都潜藏着巨大的正能量,一旦正确使用这种能量,就能够成就丰功伟业。相反,如果这种正面的心理能量没有得到正确的使用,就会产生巨大的负能量,足以让你一生一事无成。我们每个人都有能力疏导自己的负能量,找回自己的正能量。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭;不少于800字。

___________________________________________________________

[拟题分析]

材料共两段,四句话。第一句话给出关键词 “正能量”,并且明确其定义。第二句话强调每个人可以利用自身的正能量成就丰功伟业。第三句与前一句呈现转折关系,说明不能使用正面心理能量的危害以及负能量会让人一事无成。最后一句提出解决方法,提醒我们,每个人都要疏导自己的负能量,找回自己的正能量,才能更好地创造人生价值。由此可知,作文立意的范围非常明确,就是围绕关键词“正能量”来写作。

[参考示例]

通过认真审题,可先确定立意:①拥有正能量,成就人生;②正负能量的较量;③调整内心,让心灵重获能量;④克服人性弱点,发挥人性优点。

思考并确定本题的最佳立意,然后运用物象点染法拟写出题目。如:①一粒希望的种子;②深夜里明亮的灯。

5.设置诱人悬念,激发兴趣

以奇特的物象、反常的组合、感情化的动作、离奇的事物、新奇的观点或出人意料的判断为标题,设置一个诱人的悬念,或表明一个异乎寻常的结局,以引发读者的阅读兴趣。如“剑锋上的友情”“我就是戈多”“十六岁,老朽了”“永远有多远”等。

例如:

阅读下面的材料,给作文拟写标题。

镜子是自我的反射,透过镜子,我们可以看到自己。经常照镜自省,是古今仁人志士律己修身的方法和美德。但是,所照的镜子有时也会出现偏差,如果照了“凸透镜”或“凹透镜”,结果就会不同。

以上材料对我们颇具启示意义,请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

___________________________________________________________

[拟题分析]

材料陈述的是“镜子”的作用,镜子对于我们来讲,是一个客观参照,正如唐太宗李世民悼念魏征时所说之语“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”,经常照镜自省,是古今仁人志士律己修身的方法和美德。与好的人同行,他们可以让我们清楚自己的对错、好坏,让我们能够明白生活、做人中的得失,以此修身养性,提升自己的修养。材料的含意强调“但是”后的意思,即要选对镜子,否则就失去了正确的参

照,进而结果就会出现偏差,这是准确立意。我们身边的邪佞之人,就犹如“凸透镜”或“凹透镜”,在他们的眼中、嘴中,我们会发现歪曲的自己。他们还可能放大我们的优点,让我们骄傲自满;他们也可能蒙蔽我们的双眼,让我们迷失自己,做出错误的决定;他们还可能放大我们的缺点,让我们自卑、迷茫……

[参考示例] ①镜子也会说谎。②镜子中的自己是真实的吗?③学会照镜子 。

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

有的同学写作时喜欢引用古诗文,如以“大风泱泱,大潮滂滂”铺排开篇,以“君不见”引出事例,用“周虽旧邦,其命维新”鼓励创新,用“追风赶月莫停留,平芜尽处是春山”激励奋进……这样写有时能为作文增添文采;那么,多引用古诗文是否能让作文更好呢?

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

[写作提示]

材料首先以举例的方式,列举了同学们在写作中引用古诗文的几种常见情况,包括渲染气氛、引出事例、鼓励创新、激励奋进等。随后,材料抛出一个问题:多引用古诗文是否能让作文更好呢?这表明材料的核心并非探讨如何引用古诗文,而是引导我们思考古诗文引用与作文质量之间的关系。

本次作文材料的关键词语:“增添文采”表明引用古诗文的一种积极作用,但“让作文更好”则指向更深层次的目标,即作文的整体质量。两者之间并非完全等同,暗示了材料的批判性思考方向。就材料而言,文章可以立足于“古为今用”的理念,探讨如何在作文中恰当引用古诗文,既要发挥其语言优势,又要避免堆砌辞藻、生搬硬套等问题;也可以从“内容为王,形式为辅”的角度出发,强调思想性是作文的灵魂,语言只是表达的工具,要做到内容与形式的和谐统一。

行文思路上,文章开篇可以以材料中的现象为切入点,描绘出一些学生热衷于在作文中引用古诗文的情景,以此引入话题,激发读者兴趣。在论述过程中,可以从正反两面全面审视古诗文引用对作文质量的影响。正面论证:运用例证法,通过具体实例展示古诗文如何为作文增添文采,提升其文化底蕴和艺术感染力,如“大风泱泱,大潮滂滂”一句的运用,不仅渲染了宏大的气势,也增强了文章的视觉冲击力。反面论证:运用对比论证,指出过度或不恰当引用古诗文的弊端,如堆砌辞藻导致文章华而不实,失去内在逻辑

和思想深度,以某篇作文为例,其中虽满篇华丽辞藻,却缺乏真实情感和深刻思考,最终沦为“空中楼阁”。文章结尾部分,提出“文质兼美”的写作理念,强调作文不仅要追求语言表达的优美,更要注重思想内涵的丰富,做到古为今用,恰到好处。

[参考立意] ①古为今用,贵在得当;②文质兼美,方为上品;③融会贯通,方显功力。

[优秀范文]

古韵流转,文质兼美

“大风泱泱,大潮滂滂”,豪迈的诗句总能将文章开篇渲染得气势磅礴;“君不见”的设问,又常常引领读者进入新的思考。的确,恰当引用古诗文,如同画龙点睛,能够为作文增添文采,使其更具韵味。然而,多引用古诗文就一定能让作文更好吗?我认为,古韵流转之间,更应注重文质兼美。

不可否认,古诗文是中华民族文化的瑰宝,蕴藏着丰富的思想情感和语言精华。恰当引用,能够使文章语言更精练,意境更深远。例如,以“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”表达追求理想的坚定信念,以“落红不是无情物,化作春泥更护花”表达奉献精神,都能使文章更具感染力。

然而,作文的好坏并非仅凭文采来评判。如果一味追求辞藻华丽,堆砌古诗文,而忽略了文章的思想性和逻辑性,就会导致“言之无物”,甚至适得其反。我曾读过一篇歌颂母爱的文章,通篇充斥着“慈母手中线,游子身上衣”“临行密密缝,意恐迟迟归”等诗句,却没有真实的个人经历和感悟,读来如同空中楼阁,华而不实。更有甚者,为了追求引用数量,强行将一些毫不相关的古诗文拼凑在一起,例如在一篇描写江南水乡的文章中,引用了“大漠孤烟直,长河落日圆”的诗句,导致文章文意割裂,令人啼笑皆非。

古诗文的引用,贵在“恰当”二字。首先,要符合文章的主题和情感基调。例如,描写江南水乡的柔美景色,引用“枯藤老树昏鸦”显然是不合时宜的。其次,要与文章内容融为一体,避免生搬硬套。引用古诗文并非简单的“复制粘贴”,而是要将其内涵与自身思考相结合,才能真正为文章增光添彩。正如古人所说:“运用之妙,存乎一心。”只有将古诗文真正内化于心,才能做到“运用”自如。

更重要的是,要认识到作文的本质在于表达思想、传递情感。一篇优秀的作文,必然是思想深刻、情感真挚、语言流畅的统一。过度依赖古诗文的引用,反而容易忽视自身思考和语言表达能力的提升。与其费尽心思搜肠刮肚地寻找合适的诗句,不如静下心来认真观察生活,用心体会人生,写出属于自己的真情实感。

古韵流转,文质兼美。让我们以一颗真诚的心,一支充满力量的笔,写出更多思想深刻、文采斐然的优秀作品!让我们用心去感受,用笔去创造,让古诗文的精髓在我们的笔尖流淌!

【点评】 本文标题“古韵流转,文质兼美”简洁而富有深意,特点鲜明。首先,它巧妙运用了四字词语,形式工整,音韵和谐,易于记忆与传诵,展现出汉语的韵律美和意境美。其次,标题中的“古韵流转”与“文质兼美”分别指向了作文中古诗文引用的文化韵味和文章整体的品质要求,既点明了文章讨论的核心议题——古诗文在作文中的运用,又表达了作者对作文审美标准的独到见解,即追求既有古典韵味又不失思想深度的佳作。整个标题既具有文学性,又准确概括了文章主旨,引人入胜。

谢 谢 !

板块六 写作

学案80 拟题之法需匠心,熟练运用方生花

——掌握拟题技法

常言道:“题好一半文。”一个好标题,会为文章加分不少。高考写作以议论文为主,阅卷教师面对的是无数篇侧重理性与思辨的作文。这时候,一个富有文采、意蕴丰厚、耐人寻味的标题,一定会带着文章脱颖而出,给人留下深刻印象。

1.标题范围尽量要小,要从自己确立的角度出发不要太大太泛;要合理出新,不要落俗套。如果标题太大,可以采用副标题的方式加以限制。

2.标题不能过长,标题过长则显得松散。

3.标题要含蓄,把思维蕴含于形象的标题之中,含蓄能起到言有尽而意无穷的作用,且能加深阅卷老师对文章内容的印象和体会。

拟题原则

4.拟题时要善于联想。联想,就是由某人某事或事理推想到与其相关的其他人其他事物或其他事理的思维过程。联想的方式主要有三种:相关联想,由桌子联想到椅子(空间关联);相似联想,由春蚕联想到老师(奉献精神相似);相反联想,由安乐想到忧患(实质上的相反)。

拟标题的核心是对材料进行复述与概括、拓展与修饰,而非单纯孤立地去考虑标题应如何简练、如何华丽。一个标题如果连题目中的材料内容都无法概括照应,就算再华美,也无济于事。因此,拟题需要涉及审题立意。具体而言,“复述”是对材料内容的关注,避免偏题;“概括”是拟题的形式需要,避免冗繁;“拓展”是写作思路的深、细、广、远四方面的延伸,避免就事论事,无话可说;“修饰”是拟题的美化之路,避免单调。

拟题的核心技法

1.揭示材料中心,直言事理

一个好的标题应该揭示作文中心,直言事理,突出论点。这类题目往往是对写作内容的高度概括,总领全文,切合题意。这种拟题方法,明白易懂,能够揭示作文材料中心,不仅能提供一个明确的中心点,同时也向阅卷老师点明作文的主题,使阅卷老师快速准确评分。

如高考作文题目“行于坚守,成于创新”“怀念老规矩”“因为难得,所以珍惜”等,都准确地揭示了材料中心,直言事理,切合题意,受到阅卷老师的欢迎。

拟题的常用方法

例如:

阅读下面材料,拟写3个直言事理的标题。

读了以上漫画材料,你有什么样的联想与思考?请写一篇不少于800字的文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息。

___________________________________________________________

[拟题分析]

材料的关键词是“路”。围绕人生的两条“路”怎么走,材料给出了相应看法。“必须走的路”应该是“现实之路”,“想走的路”应该是“理想之路”。必须走的路,是看得见的,在现实里;想走的路,是看不见的,在心灵里。对大多数人来说,它们往往是平行的,也许偶尔相交一次或几次。有的人,走到生命尽头时,依然还朝着想走的那条路张望。只有少数的人,把两条路并成了一条路,要么是必走的,要么是想走的。当然也只有极少数的人走在了想走的路上,过上了想过的生活,做成了想做的事,成为想成为的人,实现了自己想实现的人生价值。唯独这条路上的风景最美、身心最自由,但往往最艰辛,不会轻易得到。所以,这道作文题其实是让考生思考“理想”与“现实”的关系,只不过是用“路”这个载体来谈的。具体写作可选取一个角度,也可辩证来谈。

[参考示例] ①理想需要依托于现实。②立足当下才能把握未来。③夯实基础,才可走想走之路。④走好必走之路,奔赴理想之路。⑤走好责任之路,才可走想走之路。

2.巧用修辞手法,生动形象

标题应该讲究语言的锤炼,拟题要形象生动,醒目新颖,引人注意。恰当地运用对比、比喻、反问、拟人等修辞手法拟题,题目新鲜活泼,言近旨远,美不胜收,自然能够取得较好的评阅效果。如“信心——低谷暗影里的阳光”“风雨过后有阳光”“创新让他们走出沼泽地”这些题目灵动地运用比喻显示出材料的内涵。

运用反问修辞手法拟题,可以增强文章的气势,如“安能随意弃诚信?”“人怎能没有善心?”这些反问有力地表达了材料所蕴含的主题。运用拟人修辞手法拟题,如“绿叶对根的诉说”“在大地温暖的怀抱里”等,这些题目形象地体现了材料的主旨。

例如:

阅读下面的材料,给作文拟写标题。

读《西游记》,有人慨叹不合常理。悟空法力无边,一个筋斗十万八千里,为何还要陪师父经历九九八十一难去西天取经?悟空直接腾云驾雾,到西天把经书带回来就可以了。

对此,你有何看法?请就此写一篇文章。

要求:自拟标题,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

___________________________________________________________

[拟题分析]

通过材料可知,凡事都有个过程,做事必须按事物发展的规律一步一步地来,不能跳过过程,不能急于求成,不能好高骛远。悟空法力无边,一个筋斗十万八千里,直接把经书拿来,这是结果;而他陪师父经历九九八十一难去西天取经,这是取经的过程。既然如此,悟空师徒为什么还要历经磨难取回真经?说明过程很重要。

[参考示例] ①过程是根系,结果是果实。②不经历风雨,哪能见彩虹?③过程与结果哪个更重要?

3.化用诗词名句,典雅含蓄

好的标题应该优雅,有文化品位。拟题时,如果能恰到好处地化用诗词名句,也能使题目熠熠生辉。脍炙人口的诗词歌赋,众多寓意深刻的名言警句温润典雅,言简意赅,令人读后回味无穷。季羡林先生的著作《此心安处是吾乡》,书名便是直接引用苏轼《定风波·南海归赠王定国侍人寓娘》中的句子,表达了“直把他乡当故乡”的乐观与旷达。很多优秀考场作文化用古诗文为标题,使作文多了一分文化气息,如“不稼不穑,难成栋梁”“己所欲,是否就可以施于人?”“千年文化,灼灼其华”“何处散发弄扁舟”“诚信,直教人生死相许”“90后,欲语泪先流”,化用名句入题,不仅增添了文章的文采和文化气息,还能体现文学素养和语言运用能力。

例如:

阅读下面的材料,给作文拟写标题。

曹操平定北方后,率大军南下,逐刘备,进逼东吴。东吴方面分化为主降派和主战派,主战派主张联刘抗曹。刘备也有联吴抗曹之心,派诸葛亮前往东吴游说。诸葛亮先用激将法,后分析时局,孙权听后心动。都督周瑜力主抗曹,并指出了曹军的不利因素,最后孙权断案立誓,联刘抗曹。

面对强敌,孙权、诸葛亮、周瑜均有出彩的表现,对此你有怎样的思考?请联系实际,写一篇文章,表明你的看法。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[拟题分析]

材料首先叙述了曹操率军南下这一强敌逼境的背景,然后分别叙述了孙权、诸葛亮、周瑜这三人的不同出彩表现。这部分材料可分为三层:第一层是诸葛亮审时度势,深谙孙权犹豫不决的心理,先激将,后分析天下大势;从这一点来说,我们可以充分感受到诸葛亮的足智多谋与杰出的外交水平。第二层是周瑜先表明抗曹立场,然后指出敌方不利因素,使主公孙权坚定信心,打消疑虑;抓住“力主抗曹”“指出了曹军的不利因素”等关键词,我们可以看出周瑜具有“多谋善断”,在战略上藐视敌人、战术上重视敌人等出彩特点。第三层是孙权在广泛听取意见的基础上,痛下决心,果断决策。孙权能广泛听取部下意见而不是刚愎自用,由此可知其从谏如流,而最后他又能果断抉择,也可看出他的果敢、果决等性格特点。

[参考示例] ①从谏如流,兼听则明。②大胆谏言,小心求证。③胆识过人,多谋善断。④上兵伐谋,善假于物。⑤折冲樽俎间,制胜在两楹。

4.选取震撼物象,点染全篇

选取生活中震撼过自己心灵的物象,并从声音、色彩、形态、情感等方面进行点化,以色彩鲜明、情味浓郁、动感强烈,富有视觉冲击力的物象作为标题,如“流泪的日记本”“滴露的康乃馨”“别让雨下进灵魂里”“樱桃红了”等。

这样的题目能够点染全篇,在物象的个体身上投射作者的情感、观点、好恶。物象点染法比较适用于记叙类文体,如记叙文,抒情、叙事类散文。

例如:

阅读下面的材料,给作文拟写标题。

正能量指的是一切给人向上和希望、促使人不断追求、让生活变得圆满幸福的动力和感情。

每个人的心里都潜藏着巨大的正能量,一旦正确使用这种能量,就能够成就丰功伟业。相反,如果这种正面的心理能量没有得到正确的使用,就会产生巨大的负能量,足以让你一生一事无成。我们每个人都有能力疏导自己的负能量,找回自己的正能量。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭;不少于800字。

___________________________________________________________

[拟题分析]

材料共两段,四句话。第一句话给出关键词 “正能量”,并且明确其定义。第二句话强调每个人可以利用自身的正能量成就丰功伟业。第三句与前一句呈现转折关系,说明不能使用正面心理能量的危害以及负能量会让人一事无成。最后一句提出解决方法,提醒我们,每个人都要疏导自己的负能量,找回自己的正能量,才能更好地创造人生价值。由此可知,作文立意的范围非常明确,就是围绕关键词“正能量”来写作。

[参考示例]

通过认真审题,可先确定立意:①拥有正能量,成就人生;②正负能量的较量;③调整内心,让心灵重获能量;④克服人性弱点,发挥人性优点。

思考并确定本题的最佳立意,然后运用物象点染法拟写出题目。如:①一粒希望的种子;②深夜里明亮的灯。

5.设置诱人悬念,激发兴趣

以奇特的物象、反常的组合、感情化的动作、离奇的事物、新奇的观点或出人意料的判断为标题,设置一个诱人的悬念,或表明一个异乎寻常的结局,以引发读者的阅读兴趣。如“剑锋上的友情”“我就是戈多”“十六岁,老朽了”“永远有多远”等。

例如:

阅读下面的材料,给作文拟写标题。

镜子是自我的反射,透过镜子,我们可以看到自己。经常照镜自省,是古今仁人志士律己修身的方法和美德。但是,所照的镜子有时也会出现偏差,如果照了“凸透镜”或“凹透镜”,结果就会不同。

以上材料对我们颇具启示意义,请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

___________________________________________________________

[拟题分析]

材料陈述的是“镜子”的作用,镜子对于我们来讲,是一个客观参照,正如唐太宗李世民悼念魏征时所说之语“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”,经常照镜自省,是古今仁人志士律己修身的方法和美德。与好的人同行,他们可以让我们清楚自己的对错、好坏,让我们能够明白生活、做人中的得失,以此修身养性,提升自己的修养。材料的含意强调“但是”后的意思,即要选对镜子,否则就失去了正确的参

照,进而结果就会出现偏差,这是准确立意。我们身边的邪佞之人,就犹如“凸透镜”或“凹透镜”,在他们的眼中、嘴中,我们会发现歪曲的自己。他们还可能放大我们的优点,让我们骄傲自满;他们也可能蒙蔽我们的双眼,让我们迷失自己,做出错误的决定;他们还可能放大我们的缺点,让我们自卑、迷茫……

[参考示例] ①镜子也会说谎。②镜子中的自己是真实的吗?③学会照镜子 。

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

有的同学写作时喜欢引用古诗文,如以“大风泱泱,大潮滂滂”铺排开篇,以“君不见”引出事例,用“周虽旧邦,其命维新”鼓励创新,用“追风赶月莫停留,平芜尽处是春山”激励奋进……这样写有时能为作文增添文采;那么,多引用古诗文是否能让作文更好呢?

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

[写作提示]

材料首先以举例的方式,列举了同学们在写作中引用古诗文的几种常见情况,包括渲染气氛、引出事例、鼓励创新、激励奋进等。随后,材料抛出一个问题:多引用古诗文是否能让作文更好呢?这表明材料的核心并非探讨如何引用古诗文,而是引导我们思考古诗文引用与作文质量之间的关系。

本次作文材料的关键词语:“增添文采”表明引用古诗文的一种积极作用,但“让作文更好”则指向更深层次的目标,即作文的整体质量。两者之间并非完全等同,暗示了材料的批判性思考方向。就材料而言,文章可以立足于“古为今用”的理念,探讨如何在作文中恰当引用古诗文,既要发挥其语言优势,又要避免堆砌辞藻、生搬硬套等问题;也可以从“内容为王,形式为辅”的角度出发,强调思想性是作文的灵魂,语言只是表达的工具,要做到内容与形式的和谐统一。

行文思路上,文章开篇可以以材料中的现象为切入点,描绘出一些学生热衷于在作文中引用古诗文的情景,以此引入话题,激发读者兴趣。在论述过程中,可以从正反两面全面审视古诗文引用对作文质量的影响。正面论证:运用例证法,通过具体实例展示古诗文如何为作文增添文采,提升其文化底蕴和艺术感染力,如“大风泱泱,大潮滂滂”一句的运用,不仅渲染了宏大的气势,也增强了文章的视觉冲击力。反面论证:运用对比论证,指出过度或不恰当引用古诗文的弊端,如堆砌辞藻导致文章华而不实,失去内在逻辑

和思想深度,以某篇作文为例,其中虽满篇华丽辞藻,却缺乏真实情感和深刻思考,最终沦为“空中楼阁”。文章结尾部分,提出“文质兼美”的写作理念,强调作文不仅要追求语言表达的优美,更要注重思想内涵的丰富,做到古为今用,恰到好处。

[参考立意] ①古为今用,贵在得当;②文质兼美,方为上品;③融会贯通,方显功力。

[优秀范文]

古韵流转,文质兼美

“大风泱泱,大潮滂滂”,豪迈的诗句总能将文章开篇渲染得气势磅礴;“君不见”的设问,又常常引领读者进入新的思考。的确,恰当引用古诗文,如同画龙点睛,能够为作文增添文采,使其更具韵味。然而,多引用古诗文就一定能让作文更好吗?我认为,古韵流转之间,更应注重文质兼美。

不可否认,古诗文是中华民族文化的瑰宝,蕴藏着丰富的思想情感和语言精华。恰当引用,能够使文章语言更精练,意境更深远。例如,以“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”表达追求理想的坚定信念,以“落红不是无情物,化作春泥更护花”表达奉献精神,都能使文章更具感染力。

然而,作文的好坏并非仅凭文采来评判。如果一味追求辞藻华丽,堆砌古诗文,而忽略了文章的思想性和逻辑性,就会导致“言之无物”,甚至适得其反。我曾读过一篇歌颂母爱的文章,通篇充斥着“慈母手中线,游子身上衣”“临行密密缝,意恐迟迟归”等诗句,却没有真实的个人经历和感悟,读来如同空中楼阁,华而不实。更有甚者,为了追求引用数量,强行将一些毫不相关的古诗文拼凑在一起,例如在一篇描写江南水乡的文章中,引用了“大漠孤烟直,长河落日圆”的诗句,导致文章文意割裂,令人啼笑皆非。

古诗文的引用,贵在“恰当”二字。首先,要符合文章的主题和情感基调。例如,描写江南水乡的柔美景色,引用“枯藤老树昏鸦”显然是不合时宜的。其次,要与文章内容融为一体,避免生搬硬套。引用古诗文并非简单的“复制粘贴”,而是要将其内涵与自身思考相结合,才能真正为文章增光添彩。正如古人所说:“运用之妙,存乎一心。”只有将古诗文真正内化于心,才能做到“运用”自如。

更重要的是,要认识到作文的本质在于表达思想、传递情感。一篇优秀的作文,必然是思想深刻、情感真挚、语言流畅的统一。过度依赖古诗文的引用,反而容易忽视自身思考和语言表达能力的提升。与其费尽心思搜肠刮肚地寻找合适的诗句,不如静下心来认真观察生活,用心体会人生,写出属于自己的真情实感。

古韵流转,文质兼美。让我们以一颗真诚的心,一支充满力量的笔,写出更多思想深刻、文采斐然的优秀作品!让我们用心去感受,用笔去创造,让古诗文的精髓在我们的笔尖流淌!

【点评】 本文标题“古韵流转,文质兼美”简洁而富有深意,特点鲜明。首先,它巧妙运用了四字词语,形式工整,音韵和谐,易于记忆与传诵,展现出汉语的韵律美和意境美。其次,标题中的“古韵流转”与“文质兼美”分别指向了作文中古诗文引用的文化韵味和文章整体的品质要求,既点明了文章讨论的核心议题——古诗文在作文中的运用,又表达了作者对作文审美标准的独到见解,即追求既有古典韵味又不失思想深度的佳作。整个标题既具有文学性,又准确概括了文章主旨,引人入胜。

谢 谢 !

同课章节目录