17 板块一 专题一 学案17 落实文言实词5大命题点课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 17 板块一 专题一 学案17 落实文言实词5大命题点课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:25 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

板块一 古诗文阅读

专题一 文言文阅读

学案17 落实文言实词5大命题点

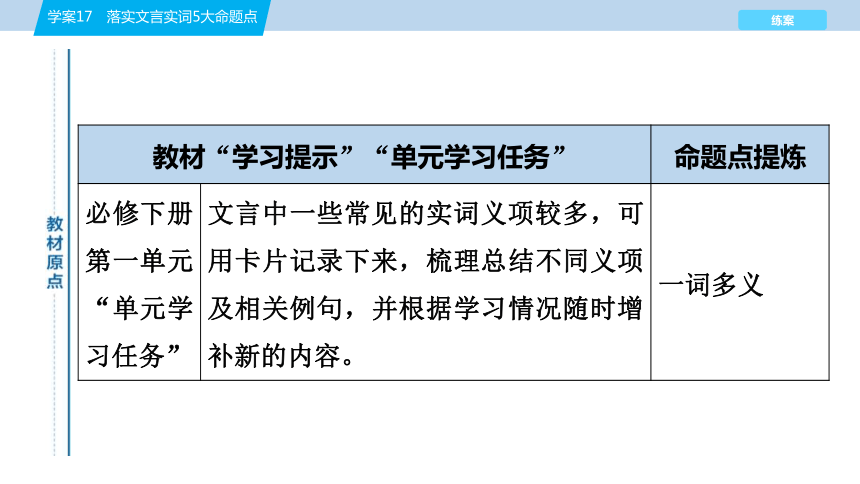

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

必修下册第一单元“单元学习任务” 文言中一些常见的实词义项较多,可用卡片记录下来,梳理总结不同义项及相关例句,并根据学习情况随时增补新的内容。 一词多义

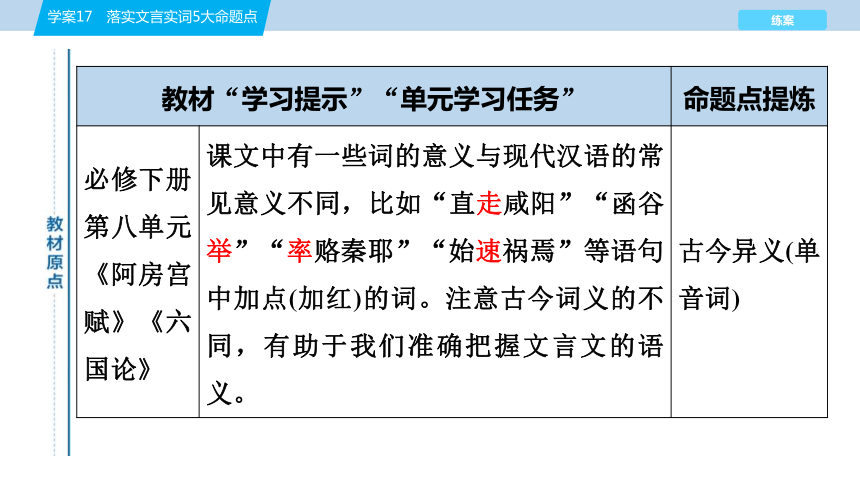

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

必修下册第八单元《阿房宫赋》《六国论》 课文中有一些词的意义与现代汉语的常见意义不同,比如“直走咸阳”“函谷举”“率赂秦耶”“始速祸焉”等语句中加点(加红)的词。注意古今词义的不同,有助于我们准确把握文言文的语义。 古今异义(单音词)

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

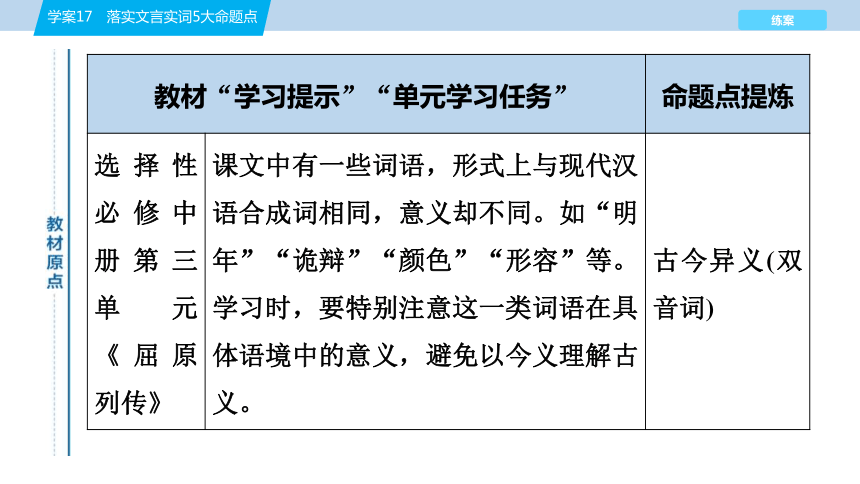

选择性必修中册第三单元《屈原列传》 课文中有一些词语,形式上与现代汉语合成词相同,意义却不同。如“明年”“诡辩”“颜色”“形容”等。学习时,要特别注意这一类词语在具体语境中的意义,避免以今义理解古义。 古今异义(双音词)

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

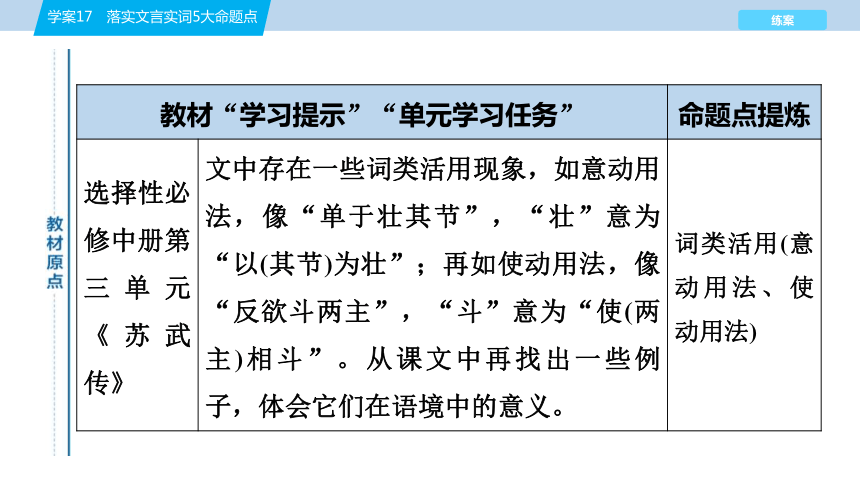

选择性必修中册第三单元《苏武传》 文中存在一些词类活用现象,如意动用法,像“单于壮其节”,“壮”意为 “以(其节)为壮”;再如使动用法,像“反欲斗两主”,“斗”意为“使(两主)相斗”。从课文中再找出一些例子,体会它们在语境中的意义。 词类活用(意动用法、使动用法)

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

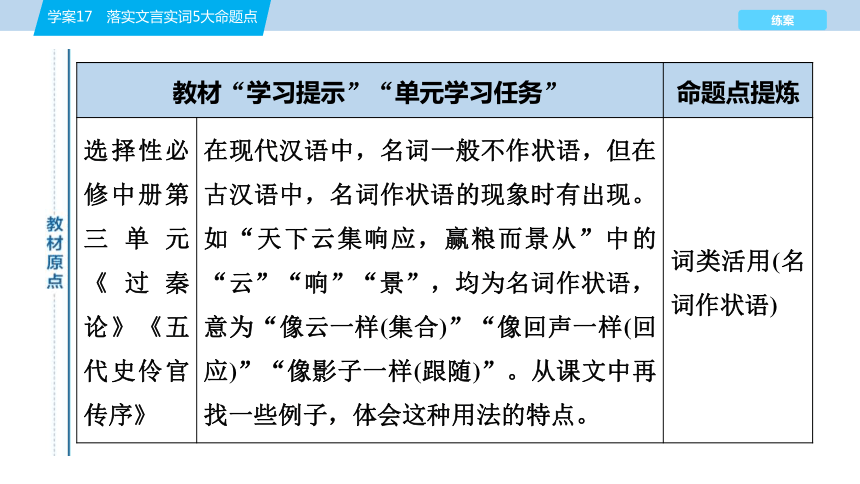

选择性必修中册第三单元《过秦论》《五代史伶官传序》 在现代汉语中,名词一般不作状语,但在古汉语中,名词作状语的现象时有出现。如“天下云集响应,赢粮而景从”中的 “云”“响”“景”,均为名词作状语,意为“像云一样(集合)”“像回声一样(回应)”“像影子一样(跟随)”。从课文中再找一些例子,体会这种用法的特点。 词类活用(名词作状语)

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

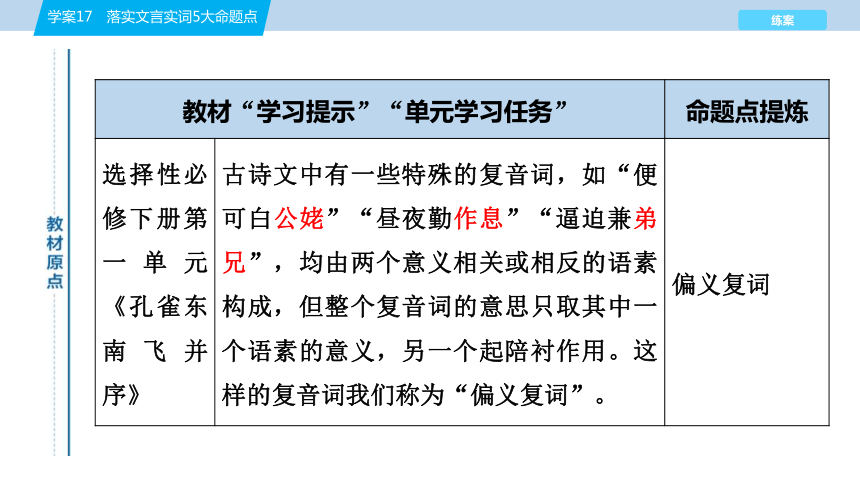

选择性必修下册第一单元《孔雀东南飞并序》 古诗文中有一些特殊的复音词,如“便可白公姥”“昼夜勤作息”“逼迫兼弟兄”,均由两个意义相关或相反的语素构成,但整个复音词的意思只取其中一个语素的意义,另一个起陪衬作用。这样的复音词我们称为“偏义复词”。 偏义复词

文言实词是文言文阅读中的一个非常重要的知识点,也是高考命题中备受关注的一个点。在这里我们对高中语文教材文言文中的文言实词做了一个系统的梳理,提炼出“一词多义”“古今异义”“词类活用”“偏义复词”等命题点。另外,“通假字”也是高考中经常出现的文言实词考点。下面予以重点探究。

多义实词一直都是文言文阅读考查的重点。“一词多义”即一个词具有多种含义,甚至属于不同词类。这种现象在现代汉语中较常见,在以单音词为主的文言文中更是普遍。一般来说,词的意义有本义、引申义、比喻义之分。

一词多义

1.本义

在多义词的诸多义项中,总有一个是最原始、最基本的意义,称为本义。如“向”的最初意义是“朝北的窗户”,“兵”的最初意义是“兵器”,“走”的最初意义是“跑”等。

确定多义实词本义的关键是看该字的造字方法,从其构造的字形或形旁推导出其本义。另外,在字典、词典上列为第一条的往往是该字的本义。

2.引申义

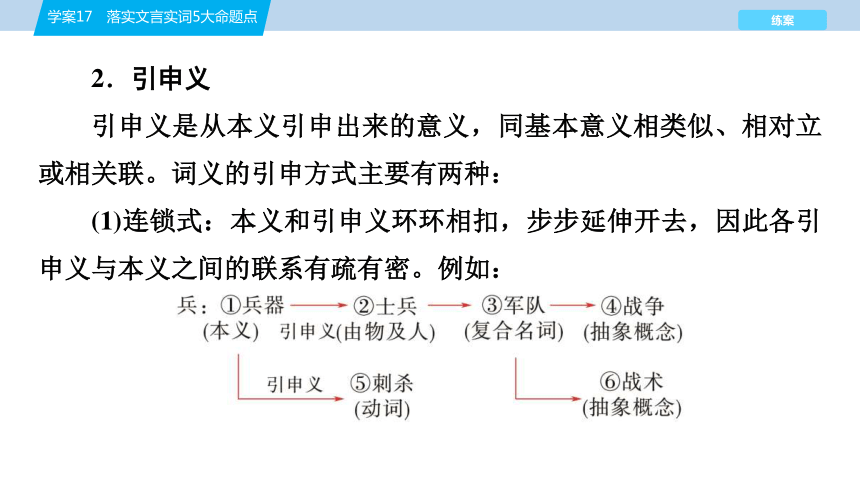

引申义是从本义引申出来的意义,同基本意义相类似、相对立或相关联。词义的引申方式主要有两种:

(1)连锁式:本义和引申义环环相扣,步步延伸开去,因此各引申义与本义之间的联系有疏有密。例如:

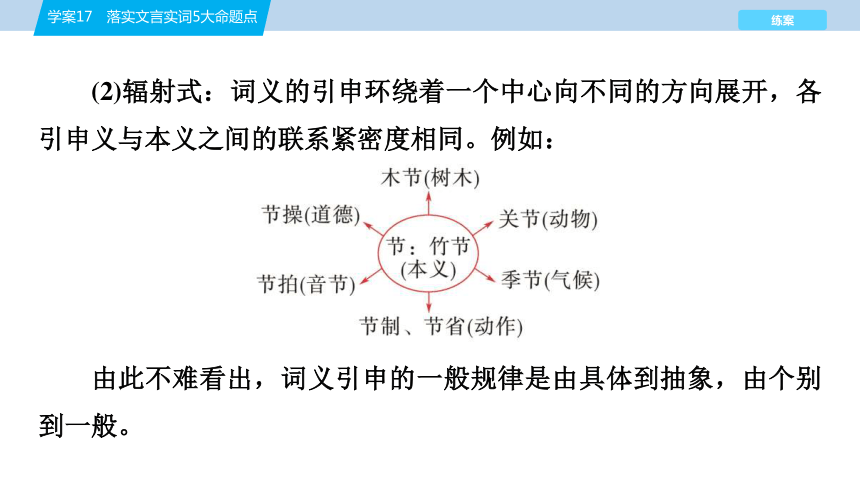

(2)辐射式:词义的引申环绕着一个中心向不同的方向展开,各引申义与本义之间的联系紧密度相同。例如:

由此不难看出,词义引申的一般规律是由具体到抽象,由个别到一般。

3.比喻义

词的比喻义是在比喻的基础上所产生的意义。因为它运用比喻的修辞手法,使语言风格特殊,色彩鲜明,所以跟引申义并列,成为转义的一种。例如:

结合例句,写出“谢”的意义和用法。

义项 例句

① 旦日不可不蚤自来谢项王(《鸿门宴》)

② 乃令张良留谢(《鸿门宴》)

③ 哙拜谢,起,立而饮之(《鸿门宴》)

④ 阿母谢媒人(《孔雀东南飞并序》)

⑤ 多谢后世人,戒之慎勿忘(《孔雀东南飞并序》)

[答案] ①动词,道歉 ②动词,辞别,告别 ③动词,感谢,答谢 ④动词,推辞,谢绝 ⑤动词,告诉,告知

结合语段,解释加点(加红)的词。

暮春时节,春花谢( ① )。一日,杜牧游于山中,遇一山民。山民识其为牧,遂邀其至家,牧谢( ② )之。山民述其意,牧方知其善意,遂谢( ③ )。后至其家,山民礼遇之,牧谢( ④ )其款待。旦日牧谢( ⑤ )山民而出,且叹曰:“多谢( ⑥ )世人,善者多矣。”

[答案] ①动词,凋落 ②动词,谢绝 ③动词,道歉 ④动词,感谢 ⑤动词,辞别 ⑥动词,告诉

【参考译文】

暮春的时候,百花都凋零了。有一天,杜牧在山中游玩,遇到一个山民,山民邀请杜牧到自己家里,杜牧拒绝了他。山民执意邀请,杜牧认为很奇怪。山民说出自己的想法,杜牧才知道山民的好意,于是道歉。来到山民家后,山民礼貌地招待杜牧,杜牧也感谢山民的款待。第二天,杜牧告别山民离开,并且感叹道:“应该多多告诫世人,世上善良的人还是很多的。”

古今异义词,既指单音节词古今词义不同,又指双音节词古今词义不同。

1.古今义完全不同的单音节词

古今异义

示例 古义 今义

走 跑 行走

该 完备 应当

抢 碰撞 抢夺

去 离开 跟“来”相对

2.古今同形异义双音节词

古代汉语以单音节词为主,当两个单音节词与现代汉语双音节词同形时,多数情况下它与现代汉语不同:它是两个词,须拆开来讲,不要将它误认为是一个现代汉语双音节词。

示例 古义 今义

妻子 妻子儿女(“妻”与“子”两词) 男女两人结婚后,女子是男子的妻子

示例 古义 今义

祖父 祖辈父辈(“祖”与“父”两词) 父亲的父亲

亲信 亲近信任(“亲”与“信”两词) 亲近而信任的人(多含贬义)

博学 广泛地学习(“博”与“学”两词) 学问广博精深

3.古今词义演变类型

演变类型 示例

词义扩大 “中国”,古义指中原地区;现指整个中国

词义缩小 “谷”,古义指庄稼、粮食;今义指小米或稻谷

词义转移 “脚”,古义指小腿;今义指脚

感彩变化 “爪牙”,古义是中性词;今义是贬义词

词义弱化 “羞”,古义指羞愧,感到耻辱;今义指害羞,不好意思

词义强化 “宣言”,古义指扬言;今义指宣告,声明

判断下列句子中加点(加红)的词语是否为与现代汉语相同的双音节词。如不是,请解释其含义。

①铁骑突出刀枪鸣(《琵琶行并序》):_________________________

②宽厚而爱人(《过秦论》):_________________________________

③古之学者必有师(《师说》):_______________________________

④屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁(《屈原列传》):____________________________________________________

___________________________________________________________

不是,指“忽然又爆发出”

不是,指“爱惜人民”

不是,指“求学的人”

“至于”不是,指“来到”;“颜色”不是,指“脸色、面

容”;“憔悴”是;“形容”不是,指“外貌,模样”;“枯槁”是

阅读下面的文言文,完成后面的题目。

齐宣王好射,说人之谓己能用强弓也。其实所用不过三石,以示左右,左右皆试引之,中关而止。皆曰:“此不下九石,非王其孰能用是?”宣王之情,所用不过三石,而终身自以为用九石,岂不悲哉!

(节选自《吕氏春秋》,有删改)

解释下列各句中加点(加红)的词。

①左右皆试引之 ( )

②所用不过三石 ( )

③而终身自以为用九石 ( )

[答案] ①名词,近臣,随从 ②副词,不超过 ③动词,认为

【参考译文】

齐宣王爱好射箭,喜欢别人说自己能用强弓。实际上他曾经用过的弓都不超过三石(的强度),把(他用过的弓)给随从看,随从就都试着拉弓,拉弯一半就不再拉了。都说:“此弓(的强度)不少于九石,除非大王,谁能使用它?”宣王的实际情况是,用过的弓都不超过三石,然而(他)终生认为自己能拉九石(的强度),这岂不是可悲的吗!

1.名词活用

(1)名词用作状语

凡是谓语前面的名词如果不是主语,则必然活用作了状语。

①表动作行为的状态、所涉及的方式与工具,译为“像……一样”“在……”“用……”。

②表动作行为的方位、地点,译为“在……”“向……”

“从……”。

③表动作行为发生的时间,译为“每……”“在……”。

词类活用

(2)名词用作动词

在现代汉语中,名词是不会直接带宾语的,但在文言文中却经常出现名词直接带宾语的现象,这就是名词活用作了动词。活用以后,名词变成了相应的动词。名词活用为一般动词有以下几种情况:

①两个名词连用,必有一个活用为动词。如“籍吏民,封府库”(《鸿门宴》)中名词“籍”和名词“吏民”连用。“籍”本义是籍贯,此处带宾语,构成动宾结构,活用为动词,意思是“登记”。

②名词用在“能”“可”“是”“欲”之后,活用为动词。如“沛公欲王关中”(《鸿门宴》)中名词“王”被能愿动词“欲”修饰,活用为动词,意思是“称王”。

③名词放在副词后,活用为动词。如“秦师遂东”(《蹇叔哭师》)中名词“东”前用副词“遂”修饰,活用为动词,意思是“向东前进”。

④看名词后有没有代词“之、其、尔、汝、我”等。如名词用在上述代词前面,则该名词活用为动词。如“唯君左右之”(《勾践灭吴》)中名词“左右”用在代词“之”的前面,活用为动词,意思是“任凭调遣”。

⑤“所”字加上一个动词组成一个名词结构,如果“所”字后面不是动词,而是名词,这个名词即活用为动词。如“置人所罾鱼腹中”(《陈涉世家》)中“罾”本义是“渔网”,这里活用为动词,意思是“用网捕”。

(3)名词的使动和意动用法

名词用作使动词,是指这个名词带了宾语,并且使宾语所代表的人或事物变成了这个名词所代表的人或事物。名词用作意动词,是把它后面的宾语所代表的人或事物看作这个名词所代表的人或事物。

类型 规律总结

使动用法

类型 规律总结

意动用法 判断方法:首先判定这个名词活用为一般动词,然后再看它是否具有认为宾语怎么样的意思。

翻译方法:a.主语认为宾语是(名词)。b.主语把宾语当成

(名词)。

2.动词活用

(1)动词用作名词

文言文中,动词往往用作句子的主语或宾语,有时又受“其”“之”等词语的修饰限制,因此具有了名词的特点。如“追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹”(《过秦论》)中的“北”为动词用作名词,意思是“败逃的人”;“殚其地之出,竭其庐之入”(《捕蛇者说》)中的“出”“入”为动词用作名词,意思分别是“产出”“收入”。

(2)动词的使动用法

文言文中,有些动词所表示的动作,其发出者是后面的宾语所表示的人或物,这就是动词的使动用法。如“项伯杀人,臣活之”(《鸿门宴》)中的“活”的意思是“使……活命”;“外连衡而斗诸侯”(《过秦论》)中的“斗”的意思是“让……争斗”。

(3)动词的为动用法

文言文中,有些动词所表示的动作,是主语表示的人为了(因为)宾语所表示的人或物而怎么样。如“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”(《陈涉世家》)中的第四个“死”意思是“为……而死”。

3.形容词活用

(1)形容词用作名词

在文言文中,当形容词担任主语或宾语时,它已不再表示事物的性质或特征,而是表示具有某种性质或特征的人或事物。如“将军身被坚执锐”(《陈涉世家》)中的“坚”“锐”,分别是“坚硬的铠甲”“锐利的武器”的意思。

(2)形容词用作动词

在文言文中,当形容词直接带宾语时,它不再表示事物的性质,而是表示相应的动作行为或变化发展。如“素善留侯张良”(《鸿门宴》)中的“善”,就是“友善、交好”的意思。

(3)形容词的使动和意动用法

形容词带上宾语后,使宾语所表示的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态,这就是形容词的使动用法。形容词的意动用法,就是把形容词放在宾语前面,表示主观上认为(觉得)宾语所表示的事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

类型 规律总结

使动用法

意动用法

解释下列加点(加红)词的活用现象。

(1)君子博学而日参省乎己。(《劝学》)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)假舟楫者,非能水也。(《劝学》)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

时间名词“日”放在动词“参省”的前面作状语,表示动作的经常性,每天。

名词“水”受否定副词“非”和助动词“能”修饰,用作动词,游泳。

(3)先破秦入咸阳者王之。(《鸿门宴》)

___________________________________________________________

(4)且君尝为晋君赐矣。(《烛之武退秦师》)

___________________________________________________________

(5)李牧连却之。(《六国论》)

___________________________________________________________

(6)哀吾生之须臾。(《赤壁赋》)

___________________________________________________________

王,使……称王。

动词“赐”作动词“为”的宾语,用作名词,恩惠。

却,使……退却,击退。

哀,为动用法,为……哀叹。

(7)是故圣益圣,愚益愚。(《师说》)

___________________________________________________________

(8)不知东方之既白。(《赤壁赋》)

___________________________________________________________

圣、愚,形容词作名词,圣明的人、愚蠢的人。

白,形容词用作动词,明亮。

请找出画线句中的活用词,并翻译该句子。

秋九月,晋侯饮赵盾酒,伏甲,将攻之。其右提弥明知之,趋登,曰:“臣侍君宴,过三爵,非礼也。”遂扶以下。

(节选自《左传·宣公二年》)

活用词:___________________________________________________

译文:_____________________________________________________

___________________________________________________________

活用词:饮,动词的使动用法,使……饮。

晋灵公赐给赵盾酒喝,预先埋伏好身穿铠甲的武士,准备攻杀赵盾。

【参考译文】

秋天九月,晋灵公赐给赵盾酒喝,预先埋伏好身穿铠甲的武士,准备攻杀赵盾。赵盾的车右(古时车乘位在御者右边的武士)提弥明发现了这个阴谋,快步走上殿堂,说:“臣下陪君王宴饮,超过了三杯酒,就不合礼仪了。”于是他扶起赵盾走下殿堂。

古汉语中,有的合成词是由两个同义或反义的单音节语素合成,而意义却偏在其中一个语素上,另一个语素只是起陪衬作用。

判断偏义复词,一要关注其构成,两个词的意义相对或相近;二要看语境,两个词中只有一个适合语境,另一个只作衬字。

偏义复词

指出下列各句中的偏义复词,并加以解释。

(1)便可白公姥。(《孔雀东南飞并序》)

偏义复词:____________。释义:_______________。

(2)逼迫兼弟兄。(《孔雀东南飞并序》)

偏义复词:____________。释义:_______________。

(3)所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。(《鸿门宴》)

偏义复词:____________。释义:_______________。

公姥

婆婆

弟兄

兄长

出入

进入

请找出画线句中的偏义复词,并翻译句子。

申胥谏曰:“胥闻越王勾践冬披毛裘,夏披 绤,是人不死,必为利害。胥闻贤士邦之宝也,美女邦之咎也。夏亡于末喜,殷亡于妲己,周亡于褒姒。”吴王不听,遂受其女,以申胥为不忠而杀之。

(节选自《越绝书·内经九术》)

偏义复词:_________________________________________________

译文:_____________________________________________________

___________________________________________________________

偏义复词:“利害”,大患。

我听说越王勾践冬天只披着粗陋的毛皮衣服,夏天只穿粗葛布衣,这个人不死,一定会成为吴国的大患。

【参考译文】

伍子胥进谏道:“我听说越王勾践冬天只披着粗陋的毛皮衣服,夏天只穿粗葛布衣,这个人不死,一定会成为吴国的大患。我听说贤能之士是国家的珍宝,美女是国家的祸根。夏朝就是因为末喜而灭亡,殷代因为妲己而灭亡,周朝因为褒姒而灭亡。”吴王不听从伍子胥的进谏,于是就接受了越国送来的这两个美女,以伍子胥不忠的借口把他杀了。

通假是指本应用甲字,使用时借用与其音同或音近的乙字去代替的一种语言现象。甲字叫本字,乙字就是甲字的通假字。对于通假字,除靠平时的积累外,还要依据通假条件判定,具体条件如下:

通假字

指出下列各句中的通假字并解释。

(1)悟言一室之内(《兰亭集序》)

______同______,______

(2)愿伯具言臣之不敢倍德也(《鸿门宴》)

______同______,___________

(3)共其乏困(《烛之武退秦师》)

______同______,______

“悟”

“晤”

面对

“倍”

“背”

背叛,背弃

“共”

“供”

供给

请根据“通假条件”导图,分析下面文段中有无通假字。如有请找出来并解释其含义。

吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客,振贫吊死,与百姓同其劳。

(节选自《史记·越王勾践世家》)

___________________________________________________________

[答案] ①“反”同“返”,意思:返回 ②第一个“坐”同“座”,意思:座位 ③“女”同“汝”,意思:你 ④“采”同“彩”,意思:彩色 ⑤“振”同“赈”,意思:赈济

【参考译文】

吴王赦免了越王之后,越王勾践返回越国,就深思熟虑,苦心经营,把苦胆挂在座位上面,坐卧即能仰头看到苦胆,饮食也尝尝苦胆。(他常常对自己)说:“你忘记会稽的耻辱了吗?”(勾践)亲自下田耕种,夫人亲自织布,吃饭没有第二盘肉菜,穿衣服从不穿两种颜色以上的衣服,屈身接待有才能的贤士,优厚地对待宾客,赈济穷人,悼慰死者,与百姓共同劳作。

练案17 专项对点 落实文言实词5大命题点

阅读下面的文言文,完成1~3题。(9分)

庾信字子山,南阳新野人也。祖易,齐征士。父肩吾,梁散骑常侍、中书令。信幼而俊迈,聪敏绝伦。博览群书,尤善《春秋左氏传》。身长八尺,腰带十围,容止颓然,有过人者。起家湘东国常侍,转安南府参军。时肩吾为梁太子中庶子,掌管记。东海徐摛为左卫率。摛子陵及信,并为抄撰学士,父子在东宫,出入禁闼,恩礼莫与比隆,既有盛才,文并绮艳,故世号为徐庾体焉。当时

后进,竞相模范。每有一文,京都莫不传诵。累迁尚书度支郎中、通直正员郎。出为郢州别驾。寻兼通直散骑常侍,聘于东魏。文章辞令,盛为邺下所称。还为东宫学士,领建康令。

侯景作乱,梁简文帝命信率宫中文武千余人,营于朱雀航。及景至,信以众先退。台城陷后,信奔于江陵。梁元帝承制,除御史中丞。及即位,转右卫将军,封武康县侯,加散骑常侍,来聘于西魏。属大军南讨,遂留长安。江陵平,拜使持节、抚军将军、右金紫光禄大夫、大都督,寻进车骑大将军、仪同三司。

孝闵帝践阼,封临清县子,邑五百户,除司水下大夫。出为弘农郡守,迁骠骑大将军、开府仪同三司、司宪中大夫,进爵义城县侯。俄拜洛州刺史。信多识旧章,为政简静,吏民安之。时陈氏与朝廷通好,南北流寓之士,各许还其旧国。陈氏乃请王褒及信等十数人。高祖唯放王克、殷不害等,信及褒并留而不遣。寻征为司宗中大夫。

世宗、高祖并雅好文学,信特蒙恩礼。至于赵、滕诸王,周旋款至,有若布衣之交。群公碑志,多相请托。唯王褒颇与信相埒,自余文人,莫有逮者。

信虽位望通显,常有乡关之思。乃作《哀江南赋》以致其意云。其辞曰:“楚歌非取乐之方,鲁酒无忘忧之用。追为此赋,聊以记言,不无危苦之辞,惟以悲哀为主。”大象初,以疾去职。开皇元年卒,隋文帝深悼之,赠本官,加荆淮二州刺史。子立嗣。

(节选自《周书·列传·卷四十一》)

1.下列对文中加点(加红)的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“尤善《春秋左氏传》”与“素善留侯张良”(《鸿门宴》)两句中的“善”字含义不同。

B.“盛为邺下所称”中“为…所”结构表被动,与“为秦人积威之所劫”(《六国论》)中“为…所”结构用法相同。

C.“有过人者”与“大母过余曰”(《项脊轩志》)两句中的“过”字含义相同。

D.“恩礼莫与比隆”与“吾与点也”(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)两句中的“与”字含义相同。

√

D [D项,两句中的“与”字含义不相同,前者是“和”,后者是“赞同”。句意:恩宠礼遇无人可比。/我赞同曾皙的想法呀!]

2.下列对文中加点(加红)的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“除司水下大夫”与“除臣洗马”(《陈情表》)两句中的“除”字含义相同。

B.“累迁尚书度支郎中”与“是夕始觉有迁谪意”(《琵琶行》)两句中的“迁”字含义不同。

C.“出为郢州别驾”与“古之圣人,其出人也远矣”(《师说》)两句中的“出”字含义相同。

D.“寻”,副词,不久,与“寻寻觅觅”(《声声慢》)中的“寻”意义和用法都不同。

√

C [C项,两句中的“出”字含义不相同,前者是“出京任职”,后者“超出”。句意:出任郢州别驾。/古代的圣人,他们超出一般人很远。]

3.下列对文中加点(加红)的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“属大军南讨”与“名属教坊第一部”(《琵琶行并序》)两句中的“属”字含义不同。

B.“莫有逮者”中的“逮”与成语“力有未逮”中的“逮”在意义和用法上相同。

C.“以致其意云”与“以致天下之士”(《过秦论》)两句中的“致”字含义相同。

D.“聊以记言”与“聊乘化以归尽”(《归去来兮辞并序》)两句中的“聊”字含义相同。

√

C [C项,两句中的“致”字含义不相同,前者是“表达”的意思,后者是“招纳”的意思。句意:以抒发自己的心意。/来招纳天下的士人。]

【参考译文】

庾信字子山,南阳新野人。祖父庾易,在齐国应朝廷征聘。父亲庾肩吾,曾任梁国散骑常侍、中书令。庾信自幼英杰出众,聪明机敏无与伦比。博览群书,特别通晓《春秋左氏传》。身高八尺,腰带长达十围,仪容举止和顺,有超过常人之处。从湘东国常侍起家,转任安南府参军。当时庾肩吾担任梁国太子中庶子,主管文书。东海人徐摛任左卫率。徐摛之子徐陵和庾信同时担任抄撰学士。父子均在东宫,出入宫禁之中,恩宠礼遇无人可比。庾信、徐陵才华横溢,文风都是绮靡浮艳,因此世人称为徐庾体。当时的后学之士,

争相模仿他们的文章。每写成一篇文章,京师没有不传诵的。多次升迁,官至尚书度支郎中、通直正员郎。出任郢州别驾。随即兼任通直散骑常侍,出使东魏。他的文章和言谈,被邺下高度赞美。回来后任东宫学士,兼任建康令。

侯景作乱时,梁简文帝命令庾信率领宫中文武官员千余人,在朱雀航扎营。侯景赶到,庾信率领众人先撤退。台城失陷后,庾信逃到江陵。梁元帝秉承皇帝旨意而便宜行事,任命他为御史中丞。梁元帝继位后,庾信转任右卫将军,封武康县侯,加散骑常侍衔,出使西魏。适逢大军南征,就留在长安。平定江陵后,任命为使持节、抚军将军、右金紫光禄大夫、大都督,随即升任车骑大将军、仪同三司。

孝闵帝登基后,封为临清县子,食邑五百户,任司水下大夫。出任弘农郡守,升骠骑大将军、开府仪同三司、司宪中大夫,晋爵义城县侯。不久又被任命为洛州刺史。庾信懂得旧时的不少典章制度,为政简要清静,官吏百姓都能安宁。当时陈氏与朝廷互通友好,寄居他乡的南北人士,都允许回归故里。陈氏就请求放还王褒、庾信等十余人,高祖只放还王克、殷不害等人,留住庾信、王褒不放。不久被征调为司宗中大夫。

世宗、高祖都很喜好文学,庾信受到特殊的恩宠礼遇。至于赵王、滕王等人,更是恳切应酬,好比平民之间的交情。公卿们的墓碑墓志,大多拜托他撰写。当时只有王褒与庾信文才相当,其余的文人,没有能比得上的。

庾信虽然官位高,名声大,但常有思乡之情。于是作《哀江南赋》以抒发自己的心意。文章写道:“美妙的楚歌不是取乐的良方,清薄的鲁酒也失去了忘忧的作用。我只能追述往事,作成此赋,聊以记录肺腑之言。其中不乏有关自身的危苦之辞,但以悲哀国事为主。”大象初年,因病退职。开皇元年去世,隋文帝深切悼念,追赠他原来官职,加荆、淮二州刺史衔。儿子庾立承袭封爵。

谢 谢 !

板块一 古诗文阅读

专题一 文言文阅读

学案17 落实文言实词5大命题点

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

必修下册第一单元“单元学习任务” 文言中一些常见的实词义项较多,可用卡片记录下来,梳理总结不同义项及相关例句,并根据学习情况随时增补新的内容。 一词多义

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

必修下册第八单元《阿房宫赋》《六国论》 课文中有一些词的意义与现代汉语的常见意义不同,比如“直走咸阳”“函谷举”“率赂秦耶”“始速祸焉”等语句中加点(加红)的词。注意古今词义的不同,有助于我们准确把握文言文的语义。 古今异义(单音词)

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

选择性必修中册第三单元《屈原列传》 课文中有一些词语,形式上与现代汉语合成词相同,意义却不同。如“明年”“诡辩”“颜色”“形容”等。学习时,要特别注意这一类词语在具体语境中的意义,避免以今义理解古义。 古今异义(双音词)

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

选择性必修中册第三单元《苏武传》 文中存在一些词类活用现象,如意动用法,像“单于壮其节”,“壮”意为 “以(其节)为壮”;再如使动用法,像“反欲斗两主”,“斗”意为“使(两主)相斗”。从课文中再找出一些例子,体会它们在语境中的意义。 词类活用(意动用法、使动用法)

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

选择性必修中册第三单元《过秦论》《五代史伶官传序》 在现代汉语中,名词一般不作状语,但在古汉语中,名词作状语的现象时有出现。如“天下云集响应,赢粮而景从”中的 “云”“响”“景”,均为名词作状语,意为“像云一样(集合)”“像回声一样(回应)”“像影子一样(跟随)”。从课文中再找一些例子,体会这种用法的特点。 词类活用(名词作状语)

教材“学习提示”“单元学习任务” 命题点提炼

选择性必修下册第一单元《孔雀东南飞并序》 古诗文中有一些特殊的复音词,如“便可白公姥”“昼夜勤作息”“逼迫兼弟兄”,均由两个意义相关或相反的语素构成,但整个复音词的意思只取其中一个语素的意义,另一个起陪衬作用。这样的复音词我们称为“偏义复词”。 偏义复词

文言实词是文言文阅读中的一个非常重要的知识点,也是高考命题中备受关注的一个点。在这里我们对高中语文教材文言文中的文言实词做了一个系统的梳理,提炼出“一词多义”“古今异义”“词类活用”“偏义复词”等命题点。另外,“通假字”也是高考中经常出现的文言实词考点。下面予以重点探究。

多义实词一直都是文言文阅读考查的重点。“一词多义”即一个词具有多种含义,甚至属于不同词类。这种现象在现代汉语中较常见,在以单音词为主的文言文中更是普遍。一般来说,词的意义有本义、引申义、比喻义之分。

一词多义

1.本义

在多义词的诸多义项中,总有一个是最原始、最基本的意义,称为本义。如“向”的最初意义是“朝北的窗户”,“兵”的最初意义是“兵器”,“走”的最初意义是“跑”等。

确定多义实词本义的关键是看该字的造字方法,从其构造的字形或形旁推导出其本义。另外,在字典、词典上列为第一条的往往是该字的本义。

2.引申义

引申义是从本义引申出来的意义,同基本意义相类似、相对立或相关联。词义的引申方式主要有两种:

(1)连锁式:本义和引申义环环相扣,步步延伸开去,因此各引申义与本义之间的联系有疏有密。例如:

(2)辐射式:词义的引申环绕着一个中心向不同的方向展开,各引申义与本义之间的联系紧密度相同。例如:

由此不难看出,词义引申的一般规律是由具体到抽象,由个别到一般。

3.比喻义

词的比喻义是在比喻的基础上所产生的意义。因为它运用比喻的修辞手法,使语言风格特殊,色彩鲜明,所以跟引申义并列,成为转义的一种。例如:

结合例句,写出“谢”的意义和用法。

义项 例句

① 旦日不可不蚤自来谢项王(《鸿门宴》)

② 乃令张良留谢(《鸿门宴》)

③ 哙拜谢,起,立而饮之(《鸿门宴》)

④ 阿母谢媒人(《孔雀东南飞并序》)

⑤ 多谢后世人,戒之慎勿忘(《孔雀东南飞并序》)

[答案] ①动词,道歉 ②动词,辞别,告别 ③动词,感谢,答谢 ④动词,推辞,谢绝 ⑤动词,告诉,告知

结合语段,解释加点(加红)的词。

暮春时节,春花谢( ① )。一日,杜牧游于山中,遇一山民。山民识其为牧,遂邀其至家,牧谢( ② )之。山民述其意,牧方知其善意,遂谢( ③ )。后至其家,山民礼遇之,牧谢( ④ )其款待。旦日牧谢( ⑤ )山民而出,且叹曰:“多谢( ⑥ )世人,善者多矣。”

[答案] ①动词,凋落 ②动词,谢绝 ③动词,道歉 ④动词,感谢 ⑤动词,辞别 ⑥动词,告诉

【参考译文】

暮春的时候,百花都凋零了。有一天,杜牧在山中游玩,遇到一个山民,山民邀请杜牧到自己家里,杜牧拒绝了他。山民执意邀请,杜牧认为很奇怪。山民说出自己的想法,杜牧才知道山民的好意,于是道歉。来到山民家后,山民礼貌地招待杜牧,杜牧也感谢山民的款待。第二天,杜牧告别山民离开,并且感叹道:“应该多多告诫世人,世上善良的人还是很多的。”

古今异义词,既指单音节词古今词义不同,又指双音节词古今词义不同。

1.古今义完全不同的单音节词

古今异义

示例 古义 今义

走 跑 行走

该 完备 应当

抢 碰撞 抢夺

去 离开 跟“来”相对

2.古今同形异义双音节词

古代汉语以单音节词为主,当两个单音节词与现代汉语双音节词同形时,多数情况下它与现代汉语不同:它是两个词,须拆开来讲,不要将它误认为是一个现代汉语双音节词。

示例 古义 今义

妻子 妻子儿女(“妻”与“子”两词) 男女两人结婚后,女子是男子的妻子

示例 古义 今义

祖父 祖辈父辈(“祖”与“父”两词) 父亲的父亲

亲信 亲近信任(“亲”与“信”两词) 亲近而信任的人(多含贬义)

博学 广泛地学习(“博”与“学”两词) 学问广博精深

3.古今词义演变类型

演变类型 示例

词义扩大 “中国”,古义指中原地区;现指整个中国

词义缩小 “谷”,古义指庄稼、粮食;今义指小米或稻谷

词义转移 “脚”,古义指小腿;今义指脚

感彩变化 “爪牙”,古义是中性词;今义是贬义词

词义弱化 “羞”,古义指羞愧,感到耻辱;今义指害羞,不好意思

词义强化 “宣言”,古义指扬言;今义指宣告,声明

判断下列句子中加点(加红)的词语是否为与现代汉语相同的双音节词。如不是,请解释其含义。

①铁骑突出刀枪鸣(《琵琶行并序》):_________________________

②宽厚而爱人(《过秦论》):_________________________________

③古之学者必有师(《师说》):_______________________________

④屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁(《屈原列传》):____________________________________________________

___________________________________________________________

不是,指“忽然又爆发出”

不是,指“爱惜人民”

不是,指“求学的人”

“至于”不是,指“来到”;“颜色”不是,指“脸色、面

容”;“憔悴”是;“形容”不是,指“外貌,模样”;“枯槁”是

阅读下面的文言文,完成后面的题目。

齐宣王好射,说人之谓己能用强弓也。其实所用不过三石,以示左右,左右皆试引之,中关而止。皆曰:“此不下九石,非王其孰能用是?”宣王之情,所用不过三石,而终身自以为用九石,岂不悲哉!

(节选自《吕氏春秋》,有删改)

解释下列各句中加点(加红)的词。

①左右皆试引之 ( )

②所用不过三石 ( )

③而终身自以为用九石 ( )

[答案] ①名词,近臣,随从 ②副词,不超过 ③动词,认为

【参考译文】

齐宣王爱好射箭,喜欢别人说自己能用强弓。实际上他曾经用过的弓都不超过三石(的强度),把(他用过的弓)给随从看,随从就都试着拉弓,拉弯一半就不再拉了。都说:“此弓(的强度)不少于九石,除非大王,谁能使用它?”宣王的实际情况是,用过的弓都不超过三石,然而(他)终生认为自己能拉九石(的强度),这岂不是可悲的吗!

1.名词活用

(1)名词用作状语

凡是谓语前面的名词如果不是主语,则必然活用作了状语。

①表动作行为的状态、所涉及的方式与工具,译为“像……一样”“在……”“用……”。

②表动作行为的方位、地点,译为“在……”“向……”

“从……”。

③表动作行为发生的时间,译为“每……”“在……”。

词类活用

(2)名词用作动词

在现代汉语中,名词是不会直接带宾语的,但在文言文中却经常出现名词直接带宾语的现象,这就是名词活用作了动词。活用以后,名词变成了相应的动词。名词活用为一般动词有以下几种情况:

①两个名词连用,必有一个活用为动词。如“籍吏民,封府库”(《鸿门宴》)中名词“籍”和名词“吏民”连用。“籍”本义是籍贯,此处带宾语,构成动宾结构,活用为动词,意思是“登记”。

②名词用在“能”“可”“是”“欲”之后,活用为动词。如“沛公欲王关中”(《鸿门宴》)中名词“王”被能愿动词“欲”修饰,活用为动词,意思是“称王”。

③名词放在副词后,活用为动词。如“秦师遂东”(《蹇叔哭师》)中名词“东”前用副词“遂”修饰,活用为动词,意思是“向东前进”。

④看名词后有没有代词“之、其、尔、汝、我”等。如名词用在上述代词前面,则该名词活用为动词。如“唯君左右之”(《勾践灭吴》)中名词“左右”用在代词“之”的前面,活用为动词,意思是“任凭调遣”。

⑤“所”字加上一个动词组成一个名词结构,如果“所”字后面不是动词,而是名词,这个名词即活用为动词。如“置人所罾鱼腹中”(《陈涉世家》)中“罾”本义是“渔网”,这里活用为动词,意思是“用网捕”。

(3)名词的使动和意动用法

名词用作使动词,是指这个名词带了宾语,并且使宾语所代表的人或事物变成了这个名词所代表的人或事物。名词用作意动词,是把它后面的宾语所代表的人或事物看作这个名词所代表的人或事物。

类型 规律总结

使动用法

类型 规律总结

意动用法 判断方法:首先判定这个名词活用为一般动词,然后再看它是否具有认为宾语怎么样的意思。

翻译方法:a.主语认为宾语是(名词)。b.主语把宾语当成

(名词)。

2.动词活用

(1)动词用作名词

文言文中,动词往往用作句子的主语或宾语,有时又受“其”“之”等词语的修饰限制,因此具有了名词的特点。如“追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹”(《过秦论》)中的“北”为动词用作名词,意思是“败逃的人”;“殚其地之出,竭其庐之入”(《捕蛇者说》)中的“出”“入”为动词用作名词,意思分别是“产出”“收入”。

(2)动词的使动用法

文言文中,有些动词所表示的动作,其发出者是后面的宾语所表示的人或物,这就是动词的使动用法。如“项伯杀人,臣活之”(《鸿门宴》)中的“活”的意思是“使……活命”;“外连衡而斗诸侯”(《过秦论》)中的“斗”的意思是“让……争斗”。

(3)动词的为动用法

文言文中,有些动词所表示的动作,是主语表示的人为了(因为)宾语所表示的人或物而怎么样。如“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”(《陈涉世家》)中的第四个“死”意思是“为……而死”。

3.形容词活用

(1)形容词用作名词

在文言文中,当形容词担任主语或宾语时,它已不再表示事物的性质或特征,而是表示具有某种性质或特征的人或事物。如“将军身被坚执锐”(《陈涉世家》)中的“坚”“锐”,分别是“坚硬的铠甲”“锐利的武器”的意思。

(2)形容词用作动词

在文言文中,当形容词直接带宾语时,它不再表示事物的性质,而是表示相应的动作行为或变化发展。如“素善留侯张良”(《鸿门宴》)中的“善”,就是“友善、交好”的意思。

(3)形容词的使动和意动用法

形容词带上宾语后,使宾语所表示的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态,这就是形容词的使动用法。形容词的意动用法,就是把形容词放在宾语前面,表示主观上认为(觉得)宾语所表示的事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

类型 规律总结

使动用法

意动用法

解释下列加点(加红)词的活用现象。

(1)君子博学而日参省乎己。(《劝学》)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)假舟楫者,非能水也。(《劝学》)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

时间名词“日”放在动词“参省”的前面作状语,表示动作的经常性,每天。

名词“水”受否定副词“非”和助动词“能”修饰,用作动词,游泳。

(3)先破秦入咸阳者王之。(《鸿门宴》)

___________________________________________________________

(4)且君尝为晋君赐矣。(《烛之武退秦师》)

___________________________________________________________

(5)李牧连却之。(《六国论》)

___________________________________________________________

(6)哀吾生之须臾。(《赤壁赋》)

___________________________________________________________

王,使……称王。

动词“赐”作动词“为”的宾语,用作名词,恩惠。

却,使……退却,击退。

哀,为动用法,为……哀叹。

(7)是故圣益圣,愚益愚。(《师说》)

___________________________________________________________

(8)不知东方之既白。(《赤壁赋》)

___________________________________________________________

圣、愚,形容词作名词,圣明的人、愚蠢的人。

白,形容词用作动词,明亮。

请找出画线句中的活用词,并翻译该句子。

秋九月,晋侯饮赵盾酒,伏甲,将攻之。其右提弥明知之,趋登,曰:“臣侍君宴,过三爵,非礼也。”遂扶以下。

(节选自《左传·宣公二年》)

活用词:___________________________________________________

译文:_____________________________________________________

___________________________________________________________

活用词:饮,动词的使动用法,使……饮。

晋灵公赐给赵盾酒喝,预先埋伏好身穿铠甲的武士,准备攻杀赵盾。

【参考译文】

秋天九月,晋灵公赐给赵盾酒喝,预先埋伏好身穿铠甲的武士,准备攻杀赵盾。赵盾的车右(古时车乘位在御者右边的武士)提弥明发现了这个阴谋,快步走上殿堂,说:“臣下陪君王宴饮,超过了三杯酒,就不合礼仪了。”于是他扶起赵盾走下殿堂。

古汉语中,有的合成词是由两个同义或反义的单音节语素合成,而意义却偏在其中一个语素上,另一个语素只是起陪衬作用。

判断偏义复词,一要关注其构成,两个词的意义相对或相近;二要看语境,两个词中只有一个适合语境,另一个只作衬字。

偏义复词

指出下列各句中的偏义复词,并加以解释。

(1)便可白公姥。(《孔雀东南飞并序》)

偏义复词:____________。释义:_______________。

(2)逼迫兼弟兄。(《孔雀东南飞并序》)

偏义复词:____________。释义:_______________。

(3)所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。(《鸿门宴》)

偏义复词:____________。释义:_______________。

公姥

婆婆

弟兄

兄长

出入

进入

请找出画线句中的偏义复词,并翻译句子。

申胥谏曰:“胥闻越王勾践冬披毛裘,夏披 绤,是人不死,必为利害。胥闻贤士邦之宝也,美女邦之咎也。夏亡于末喜,殷亡于妲己,周亡于褒姒。”吴王不听,遂受其女,以申胥为不忠而杀之。

(节选自《越绝书·内经九术》)

偏义复词:_________________________________________________

译文:_____________________________________________________

___________________________________________________________

偏义复词:“利害”,大患。

我听说越王勾践冬天只披着粗陋的毛皮衣服,夏天只穿粗葛布衣,这个人不死,一定会成为吴国的大患。

【参考译文】

伍子胥进谏道:“我听说越王勾践冬天只披着粗陋的毛皮衣服,夏天只穿粗葛布衣,这个人不死,一定会成为吴国的大患。我听说贤能之士是国家的珍宝,美女是国家的祸根。夏朝就是因为末喜而灭亡,殷代因为妲己而灭亡,周朝因为褒姒而灭亡。”吴王不听从伍子胥的进谏,于是就接受了越国送来的这两个美女,以伍子胥不忠的借口把他杀了。

通假是指本应用甲字,使用时借用与其音同或音近的乙字去代替的一种语言现象。甲字叫本字,乙字就是甲字的通假字。对于通假字,除靠平时的积累外,还要依据通假条件判定,具体条件如下:

通假字

指出下列各句中的通假字并解释。

(1)悟言一室之内(《兰亭集序》)

______同______,______

(2)愿伯具言臣之不敢倍德也(《鸿门宴》)

______同______,___________

(3)共其乏困(《烛之武退秦师》)

______同______,______

“悟”

“晤”

面对

“倍”

“背”

背叛,背弃

“共”

“供”

供给

请根据“通假条件”导图,分析下面文段中有无通假字。如有请找出来并解释其含义。

吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客,振贫吊死,与百姓同其劳。

(节选自《史记·越王勾践世家》)

___________________________________________________________

[答案] ①“反”同“返”,意思:返回 ②第一个“坐”同“座”,意思:座位 ③“女”同“汝”,意思:你 ④“采”同“彩”,意思:彩色 ⑤“振”同“赈”,意思:赈济

【参考译文】

吴王赦免了越王之后,越王勾践返回越国,就深思熟虑,苦心经营,把苦胆挂在座位上面,坐卧即能仰头看到苦胆,饮食也尝尝苦胆。(他常常对自己)说:“你忘记会稽的耻辱了吗?”(勾践)亲自下田耕种,夫人亲自织布,吃饭没有第二盘肉菜,穿衣服从不穿两种颜色以上的衣服,屈身接待有才能的贤士,优厚地对待宾客,赈济穷人,悼慰死者,与百姓共同劳作。

练案17 专项对点 落实文言实词5大命题点

阅读下面的文言文,完成1~3题。(9分)

庾信字子山,南阳新野人也。祖易,齐征士。父肩吾,梁散骑常侍、中书令。信幼而俊迈,聪敏绝伦。博览群书,尤善《春秋左氏传》。身长八尺,腰带十围,容止颓然,有过人者。起家湘东国常侍,转安南府参军。时肩吾为梁太子中庶子,掌管记。东海徐摛为左卫率。摛子陵及信,并为抄撰学士,父子在东宫,出入禁闼,恩礼莫与比隆,既有盛才,文并绮艳,故世号为徐庾体焉。当时

后进,竞相模范。每有一文,京都莫不传诵。累迁尚书度支郎中、通直正员郎。出为郢州别驾。寻兼通直散骑常侍,聘于东魏。文章辞令,盛为邺下所称。还为东宫学士,领建康令。

侯景作乱,梁简文帝命信率宫中文武千余人,营于朱雀航。及景至,信以众先退。台城陷后,信奔于江陵。梁元帝承制,除御史中丞。及即位,转右卫将军,封武康县侯,加散骑常侍,来聘于西魏。属大军南讨,遂留长安。江陵平,拜使持节、抚军将军、右金紫光禄大夫、大都督,寻进车骑大将军、仪同三司。

孝闵帝践阼,封临清县子,邑五百户,除司水下大夫。出为弘农郡守,迁骠骑大将军、开府仪同三司、司宪中大夫,进爵义城县侯。俄拜洛州刺史。信多识旧章,为政简静,吏民安之。时陈氏与朝廷通好,南北流寓之士,各许还其旧国。陈氏乃请王褒及信等十数人。高祖唯放王克、殷不害等,信及褒并留而不遣。寻征为司宗中大夫。

世宗、高祖并雅好文学,信特蒙恩礼。至于赵、滕诸王,周旋款至,有若布衣之交。群公碑志,多相请托。唯王褒颇与信相埒,自余文人,莫有逮者。

信虽位望通显,常有乡关之思。乃作《哀江南赋》以致其意云。其辞曰:“楚歌非取乐之方,鲁酒无忘忧之用。追为此赋,聊以记言,不无危苦之辞,惟以悲哀为主。”大象初,以疾去职。开皇元年卒,隋文帝深悼之,赠本官,加荆淮二州刺史。子立嗣。

(节选自《周书·列传·卷四十一》)

1.下列对文中加点(加红)的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“尤善《春秋左氏传》”与“素善留侯张良”(《鸿门宴》)两句中的“善”字含义不同。

B.“盛为邺下所称”中“为…所”结构表被动,与“为秦人积威之所劫”(《六国论》)中“为…所”结构用法相同。

C.“有过人者”与“大母过余曰”(《项脊轩志》)两句中的“过”字含义相同。

D.“恩礼莫与比隆”与“吾与点也”(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)两句中的“与”字含义相同。

√

D [D项,两句中的“与”字含义不相同,前者是“和”,后者是“赞同”。句意:恩宠礼遇无人可比。/我赞同曾皙的想法呀!]

2.下列对文中加点(加红)的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“除司水下大夫”与“除臣洗马”(《陈情表》)两句中的“除”字含义相同。

B.“累迁尚书度支郎中”与“是夕始觉有迁谪意”(《琵琶行》)两句中的“迁”字含义不同。

C.“出为郢州别驾”与“古之圣人,其出人也远矣”(《师说》)两句中的“出”字含义相同。

D.“寻”,副词,不久,与“寻寻觅觅”(《声声慢》)中的“寻”意义和用法都不同。

√

C [C项,两句中的“出”字含义不相同,前者是“出京任职”,后者“超出”。句意:出任郢州别驾。/古代的圣人,他们超出一般人很远。]

3.下列对文中加点(加红)的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“属大军南讨”与“名属教坊第一部”(《琵琶行并序》)两句中的“属”字含义不同。

B.“莫有逮者”中的“逮”与成语“力有未逮”中的“逮”在意义和用法上相同。

C.“以致其意云”与“以致天下之士”(《过秦论》)两句中的“致”字含义相同。

D.“聊以记言”与“聊乘化以归尽”(《归去来兮辞并序》)两句中的“聊”字含义相同。

√

C [C项,两句中的“致”字含义不相同,前者是“表达”的意思,后者是“招纳”的意思。句意:以抒发自己的心意。/来招纳天下的士人。]

【参考译文】

庾信字子山,南阳新野人。祖父庾易,在齐国应朝廷征聘。父亲庾肩吾,曾任梁国散骑常侍、中书令。庾信自幼英杰出众,聪明机敏无与伦比。博览群书,特别通晓《春秋左氏传》。身高八尺,腰带长达十围,仪容举止和顺,有超过常人之处。从湘东国常侍起家,转任安南府参军。当时庾肩吾担任梁国太子中庶子,主管文书。东海人徐摛任左卫率。徐摛之子徐陵和庾信同时担任抄撰学士。父子均在东宫,出入宫禁之中,恩宠礼遇无人可比。庾信、徐陵才华横溢,文风都是绮靡浮艳,因此世人称为徐庾体。当时的后学之士,

争相模仿他们的文章。每写成一篇文章,京师没有不传诵的。多次升迁,官至尚书度支郎中、通直正员郎。出任郢州别驾。随即兼任通直散骑常侍,出使东魏。他的文章和言谈,被邺下高度赞美。回来后任东宫学士,兼任建康令。

侯景作乱时,梁简文帝命令庾信率领宫中文武官员千余人,在朱雀航扎营。侯景赶到,庾信率领众人先撤退。台城失陷后,庾信逃到江陵。梁元帝秉承皇帝旨意而便宜行事,任命他为御史中丞。梁元帝继位后,庾信转任右卫将军,封武康县侯,加散骑常侍衔,出使西魏。适逢大军南征,就留在长安。平定江陵后,任命为使持节、抚军将军、右金紫光禄大夫、大都督,随即升任车骑大将军、仪同三司。

孝闵帝登基后,封为临清县子,食邑五百户,任司水下大夫。出任弘农郡守,升骠骑大将军、开府仪同三司、司宪中大夫,晋爵义城县侯。不久又被任命为洛州刺史。庾信懂得旧时的不少典章制度,为政简要清静,官吏百姓都能安宁。当时陈氏与朝廷互通友好,寄居他乡的南北人士,都允许回归故里。陈氏就请求放还王褒、庾信等十余人,高祖只放还王克、殷不害等人,留住庾信、王褒不放。不久被征调为司宗中大夫。

世宗、高祖都很喜好文学,庾信受到特殊的恩宠礼遇。至于赵王、滕王等人,更是恳切应酬,好比平民之间的交情。公卿们的墓碑墓志,大多拜托他撰写。当时只有王褒与庾信文才相当,其余的文人,没有能比得上的。

庾信虽然官位高,名声大,但常有思乡之情。于是作《哀江南赋》以抒发自己的心意。文章写道:“美妙的楚歌不是取乐的良方,清薄的鲁酒也失去了忘忧的作用。我只能追述往事,作成此赋,聊以记录肺腑之言。其中不乏有关自身的危苦之辞,但以悲哀国事为主。”大象初年,因病退职。开皇元年去世,隋文帝深切悼念,追赠他原来官职,加荆、淮二州刺史衔。儿子庾立承袭封爵。

谢 谢 !

同课章节目录