19 板块一 专题一 学案19 掌握文言虚词的意义、用法以及推断技巧课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 19 板块一 专题一 学案19 掌握文言虚词的意义、用法以及推断技巧课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:25 | ||

图片预览

文档简介

(共117张PPT)

板块一 古诗文阅读

专题一 文言文阅读

学案19 掌握文言虚词的意义、用法以及推断技巧

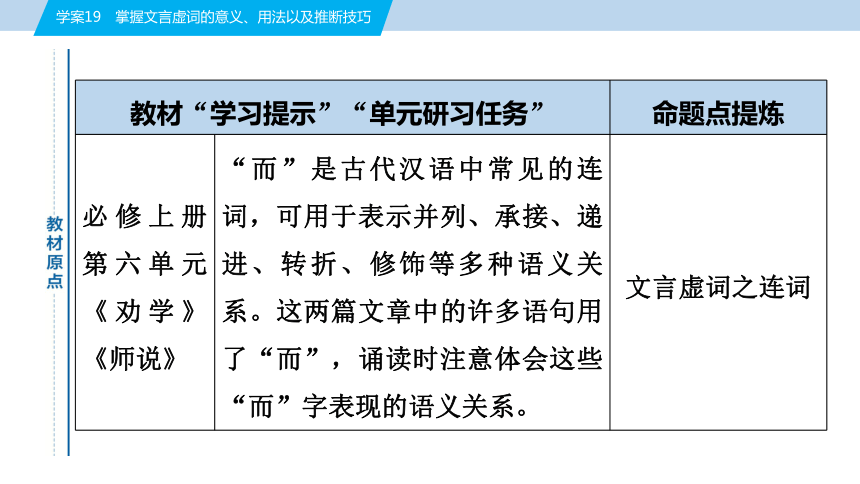

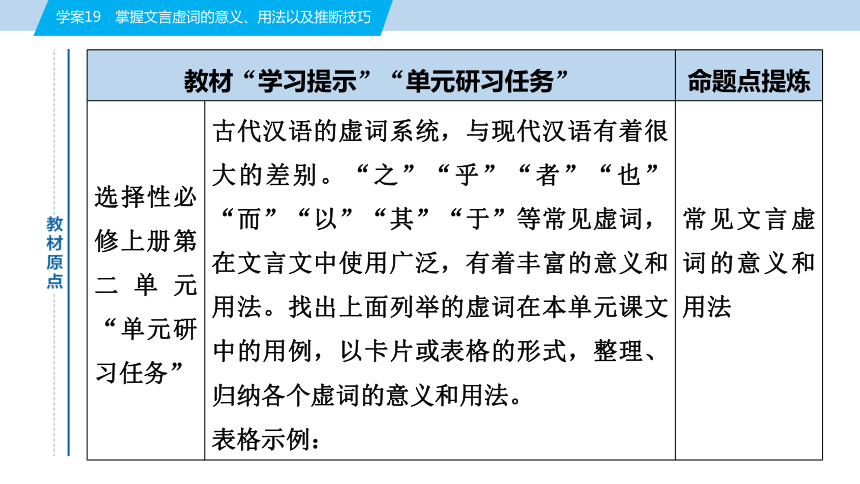

教材“学习提示”“单元研习任务” 命题点提炼

必修上册第六单元《劝学》《师说》 “而”是古代汉语中常见的连词,可用于表示并列、承接、递进、转折、修饰等多种语义关系。这两篇文章中的许多语句用了“而”,诵读时注意体会这些“而”字表现的语义关系。 文言虚词之连词

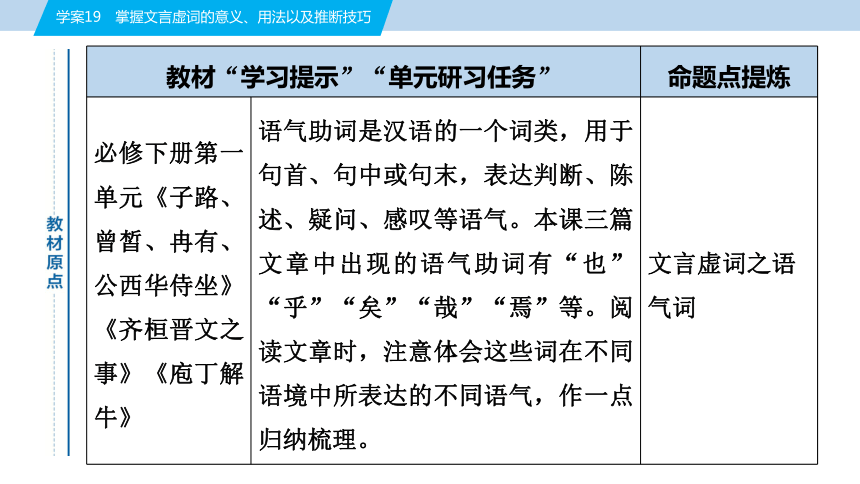

教材“学习提示”“单元研习任务” 命题点提炼

必修下册第一单元《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》 语气助词是汉语的一个词类,用于句首、句中或句末,表达判断、陈述、疑问、感叹等语气。本课三篇文章中出现的语气助词有“也” “乎”“矣”“哉”“焉”等。阅读文章时,注意体会这些词在不同语境中所表达的不同语气,作一点归纳梳理。 文言虚词之语气词

教材“学习提示”“单元研习任务” 命题点提炼

选择性必修上册第二单元 “单元研习任务” 古代汉语的虚词系统,与现代汉语有着很大的差别。“之”“乎”“者”“也” “而”“以”“其”“于”等常见虚词,在文言文中使用广泛,有着丰富的意义和用法。找出上面列举的虚词在本单元课文中的用例,以卡片或表格的形式,整理、归纳各个虚词的意义和用法。 表格示例: 常见文言虚词的意义和用法

教材“学习提示”“单元研习任务” 命题点提炼

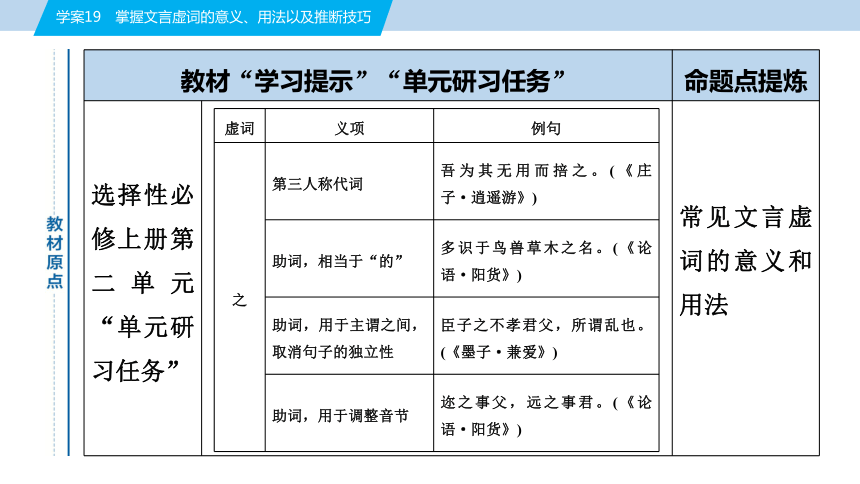

选择性必修上册第二单元 “单元研习任务” 常见文言虚词的意义和用法

虚词 义项 例句

之 第三人称代词 吾为其无用而掊之。(《庄子·逍遥游》)

助词,相当于“的” 多识于鸟兽草木之名。(《论语·阳货》)

助词,用于主谓之间,取消句子的独立性 臣子之不孝君父,所谓乱也。

(《墨子·兼爱》)

助词,用于调整音节 迩之事父,远之事君。(《论语·阳货》)

教材“学习提示”“单元研习任务” 命题点提炼

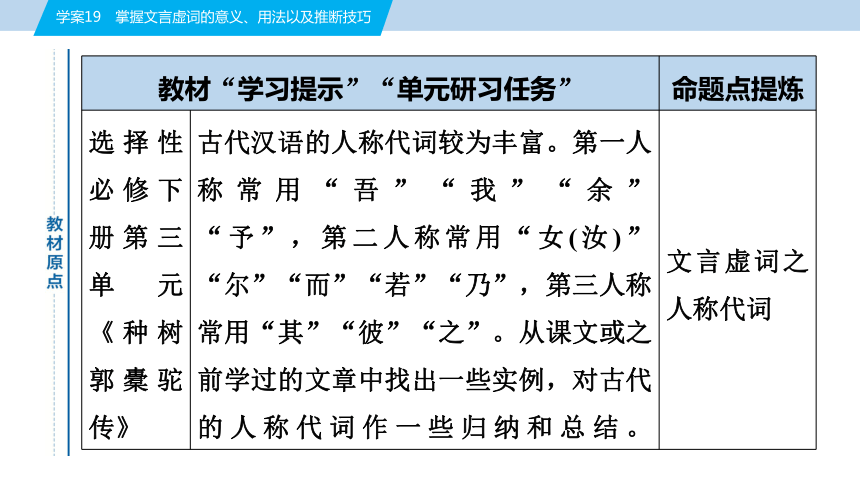

选择性必修下册第三单元《种树郭橐驼传》 古代汉语的人称代词较为丰富。第一人称常用“吾”“我”“余” “予”,第二人称常用“女(汝)” “尔”“而”“若”“乃”,第三人称常用“其”“彼”“之”。从课文或之前学过的文章中找出一些实例,对古代的人称代词作一些归纳和总结。 文言虚词之人称代词

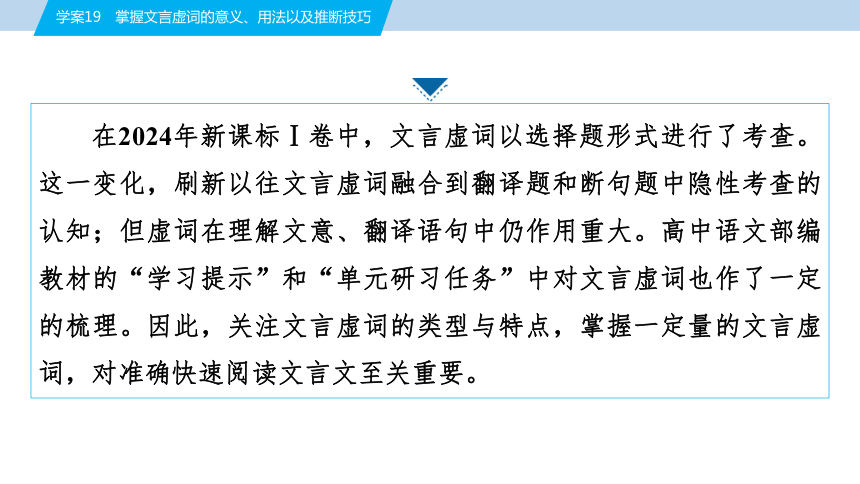

在2024年新课标Ⅰ卷中,文言虚词以选择题形式进行了考查。这一变化,刷新以往文言虚词融合到翻译题和断句题中隐性考查的认知;但虚词在理解文意、翻译语句中仍作用重大。高中语文部编教材的“学习提示”和“单元研习任务”中对文言虚词也作了一定的梳理。因此,关注文言虚词的类型与特点,掌握一定量的文言虚词,对准确快速阅读文言文至关重要。

文言文中的连词是连接两个或两个以上的词、词组或句子并表示它们之间的某种关系的词,其本身无实在意义,但它可以帮助我们认识句子的语法结构和逻辑关系,更准确地理解句意,连词可按其所表示的结构、逻辑关系进行归类。

一、文言虚词的6个关注点

文言虚词之连词

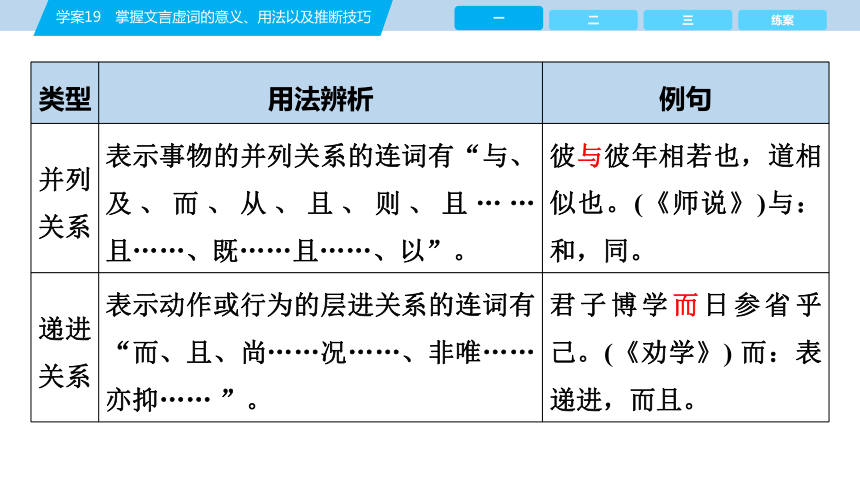

类型 用法辨析 例句

并列关系 表示事物的并列关系的连词有“与、及、而、从、且、则、且……且……、既……且……、以”。 彼与彼年相若也,道相似也。(《师说》)与:和,同。

递进关系 表示动作或行为的层进关系的连词有“而、且、尚……况……、非唯……亦抑…… ”。 君子博学而日参省乎己。(《劝学》) 而:表递进,而且。

类型 用法辨析 例句

选择关系 表示在两者中选择关系的连词有“如、抑、其、或、非……则……”。 岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?(《五代史伶官传序》)抑:表选择,或者,还是。

承接关系 表示动作或事件的连续发生的承接关系的连词有“而、以、乃、则、遂、即、于是、然后”。 拔剑撞而破之。(《鸿门宴》)而:接着。

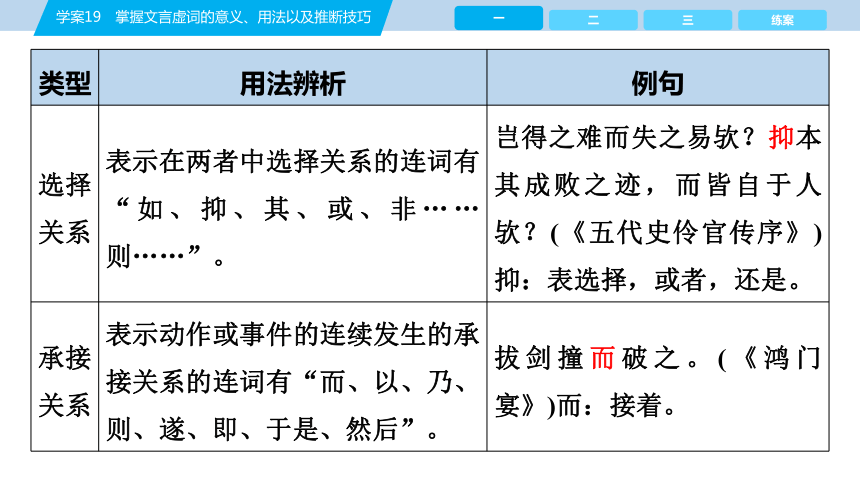

类型 用法辨析 例句

转折关系 表示强调后者的意义与前者相反或不同转折关系的连词有“而、然、但、则、乃、顾、虽”。 登高而招,臂非加长也,而见者远。(《劝学》)而:却,但。

因果关系 表示原因和结果的关系的连词有“以、为、是故、是以”。 晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。(《烛之武退秦师》)以:因为。

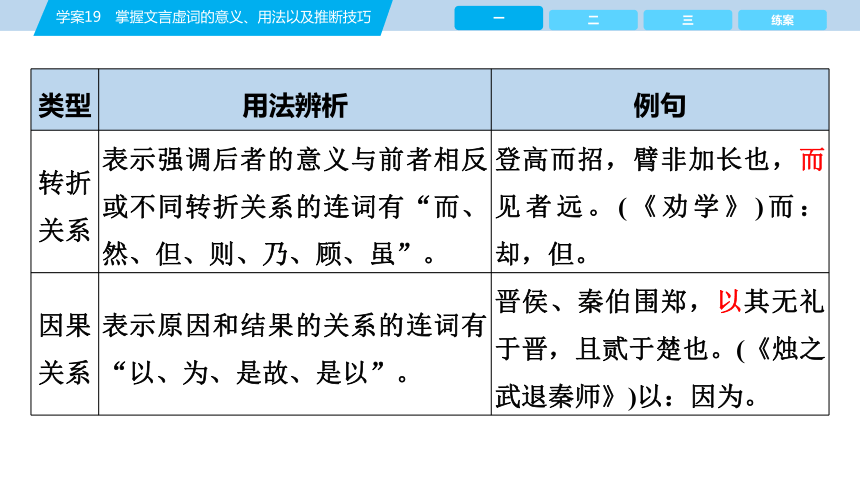

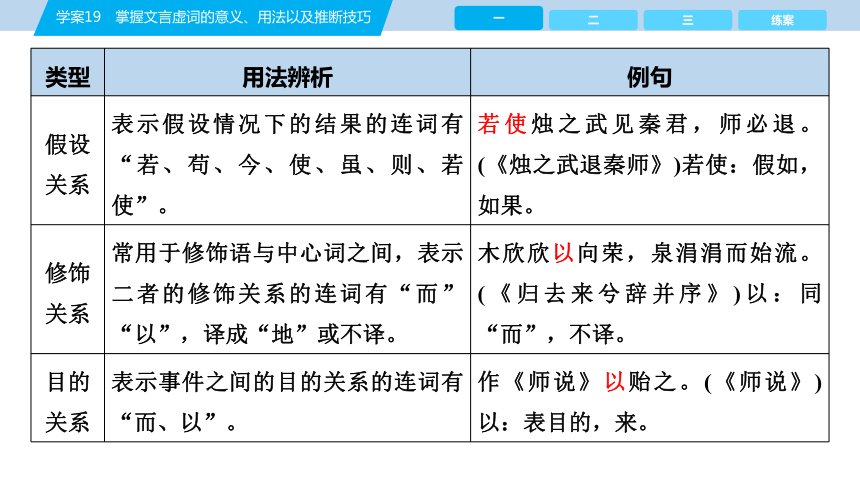

类型 用法辨析 例句

假设关系 表示假设情况下的结果的连词有 “若、苟、今、使、虽、则、若 使”。 若使烛之武见秦君,师必退。

(《烛之武退秦师》)若使:假如,如果。

修饰关系 常用于修饰语与中心词之间,表示二者的修饰关系的连词有“而” “以”,译成“地”或不译。 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

(《归去来兮辞并序》)以:同

“而”,不译。

目的关系 表示事件之间的目的关系的连词有“而、以”。 作《师说》以贻之。(《师说》)以:表目的,来。

1.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

汲黯,字长孺,濮阳人也。为人正直,以严见惮,武帝召为中大夫。以数切谏,不得久留内,迁为东海太守。黯学黄老言,治民好清静,责大指而不细苛。黯多病,卧阁内不出。岁余,东海大治。召为主爵都尉,治务在无为而已,引大体不拘文法。上曰:“汲黯何如人也?”严助曰:“使黯任职居官,亡以愈人,然至其辅少主,虽自谓贲育[注],弗能夺也。”上曰:“然。古有社稷之臣,至如汲黯,近之矣。”

(节选自《群书治要·汉书》)

【注】 贲育:指战国人孟贲、夏育,有勇力。

下列各组句子中,加点(加红)词的意义和用法相同的一组是( )

A.以数切谏 敢以烦执事

B.责大指而不细苛 今人有大功而击之

C.然至其辅少主 然睹促织,隐中胸怀

D.虽自谓贲育,弗能夺也 臣虽下愚,知其不可

√

C [A项,“以”,前者连词,因为;后者介词,把。B项,“而”,前者连词,表并列;后者连词,表转折。C项,“然”,都是连词,表转折。D项,“虽”,前者连词,即使;后者连词,虽然。]

【参考译文】

汲黯,字长孺,是濮阳人。为人正直,因办事严格而被人敬畏,汉武帝征召他为中大夫。因为多次直言进谏,不能长久地留在朝中做事,外调为东海郡的太守。汲黯曾学习黄帝、老子的学说,治理民众好用清静无为的办法,对大体有所要求,而不苛求细节。汲黯经常有病,躺在寝室里不出门。过了一年多,东海郡安定太平。朝廷召他回朝任主爵都尉,他处理事务仍是重在无为罢了,

处事援引治国原则而不拘泥于法令条文。有一次皇上问:“汲黯是怎样的一位人物呢?”严助回答说:“让汲黯做官办事,没有用来超过别人的地方,然而说到他辅佐少年的君主,即使自认为有孟贲、夏育那样勇力的人也不能使他改变啊!”武帝说:“对。古代有所谓的身负国家重任的大臣,像汲黯这样的人,也近似他们了。”

语气词是助词的一种,用在句中表示停顿或句末强调语气。在句子中表示停顿时不译,起舒缓停顿的作用;在句末强调语气或通过排比句重复时起增强气势的作用。常见的语气词有以下几种分类:疑问语气、祈使语气、感叹语气、肯定语气、停顿语气和推测语气。

文言虚词之语气词

类型 用法辨析 例句

疑问语气 疑问语气:“吗、么、吧、呢”或文言中的“也、者、乎、哉、与、欤、邪、耶、为”等等。某些情况下,当“啊”读升调时,也表疑问语气。 料大王士卒足以当项王乎?(《鸿门宴》)

祈使语气 祈使语气:“吧、罢、呀、啊、啦”或文言中的“矣、焉、哉”等等,表示命令、请求、劝告、督促等语气。 不足为外人道也。(《桃花源记》)

类型 用法辨析 例句

感叹语气 感叹语气:“啊、呀、哇、哪”或文言中的“也、矣、乎、焉、哉、与、欤、耶、已”,表示输出主观的感彩。注意,感叹语气词和叹词不同,叹词通常用于句首,而感叹语气词一般用于句末且不能独立使用。 变诈几何哉?(《狼》)

类型 用法辨析 例句

肯定语气 肯定语气:“的、了、嘛、呢、啦、罢了、而已”或文言中的“也、矣、乎、然、焉、耳、而已、云、尔”。有些肯定语气词,如“罢了”“而已”,有时带有主观的感彩。 闻道有先后,术业有专攻,如是而已。(《师说》)

类型 用法辨析 例句

停顿语气 停顿语气:“啊、吧、呢、么”或文言中的“也、矣、乎、焉、兮”,一般用于句中,有停顿、强调突出前方词语的功能。 师道之不传也久矣。(《师说》)

推测语气 推测语气:“大概、恐怕”或文言中的“其、盖、殆、庶”。 吾其还也。(《烛之武退秦师》)

2.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

鲁国少儒士

《庄子》

庄子见鲁哀公,哀公曰:“鲁多儒士,少为先生方者①。”庄子曰:“鲁少儒。”哀公曰:“举鲁国而儒服,何谓少乎?”庄子曰:“周②闻之:儒者冠圜冠③者,知天时;履句屦④者,知地形;缓佩玦⑤者,事至而断。君子有其道者,未必为其服也;为其服

者,未必知其道也。公固以为不然,何不号于国中曰:无此道而服此服者,其罪死!”于是哀公号之五日,而鲁国无人敢儒服者。独有一丈夫,儒服而立乎公门。公召而问以国事,千转万变而不穷。庄子曰:“以鲁国而儒者一人(甲),可谓多(乙)?”

【注】 ①为:信仰,学习。方:道术。②周:庄子,名周。③圜冠:圆顶的帽子。④句屦(jù):方形的鞋子。句:方。⑤缓佩玦(jué):用五色的丝绳系穿玉玦。

(1)填入文中甲、乙两处最恰当的语气词是( )

A.耳 B.哉 C.矣

D.乎 E.也 F.焉

(2)解释下列句子中“乎”字的用法和意义。

①举鲁国而儒服,何谓少乎?

②独有一丈夫,儒服而立乎公门。

___________________________________________________________

①语气助词,表疑问,呢;②介词,同“于”。

√

√

【参考译文】

庄子拜见鲁哀公,鲁哀公(对他)说:“(我们)鲁国有很多儒家学士,很少有信仰先生道术的人士。”庄子说:“鲁国很少儒家学士。”哀公说:“全鲁国都是穿着儒士服装的人,怎么说儒士很少呢?”庄子说:“我听说,儒士戴圆帽的,知晓天时;穿着方鞋的,熟悉地形;佩戴用五色丝绳系着玉玦的,遇事能决断。君子有这种儒学的,未必穿这种儒士服装;穿这种儒士服装的,未必懂得

儒学。你既然认为不是这样,何不向国中下令说:没有儒教才学而穿着儒学服装的,那就是死罪。”于是鲁哀公下令五天后,鲁国没有敢穿儒服的人。只有一个男子穿着儒服站立在宫廷门口。鲁哀公马上召见并询问国家大事,无论怎样变化发问,他都应对自如。庄子说:“鲁国作为儒学的故乡,只有一名儒士,怎么能说是很多呢?”

副词是用来修饰动词、形容词或其他副词,表示程度、范围、时间、语气等的虚词。一般作句子的状语或补语。副词按用法可以分为三类。

文言虚词之副词

类型 用法辨析 例句

表程度 ①表示“稍微”之意。例如:少、稍、略。②表示“更加”之意。例如:益、弥、愈、更。③表示“非常、尤其”之意。例如:最、极、甚、至、尤、良、绝、颇。 ①乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。(《项脊轩志》)稍:略微,稍微。

②奉之弥繁,侵之愈急。(《六国论》)弥:更加。愈:更加。

类型 用法辨析 例句

表范围 ①表示“全、都、一起”之意。例如:悉、皆、咸、俱、举、凡、共、并。②表示“只、不过”之意。例如:唯、特、徒、独、直、第、但、止、则、仅、顾。 ①村中闻有此人,咸来问讯。(《桃花源记》)咸:都。

②但见悲鸟号古木。(《蜀道难》)但:只。

类型 用法辨析 例句

表时间 ①表示“曾经、已经”之意。例如:既、已、曾、尝、向、初、始、昔。②表示“经常、一向”之意。例如:常、素、雅、恒。③表示“不久”之意。例如:寻、旋、既而、未几。④表示“正、恰好”之意。例如:会、正、适、方、属。⑤表示“将要”之意。例如:将、且。⑥表示“终于、最 后”之意。例如:终、卒、竟。 ①吾尝终日而思矣。

(《劝学》)尝:曾经。

②寻向所志,遂迷。

(《桃花源记》)向:以前。

③若属皆且为所虏。

(《鸿门宴》)且:将要。

3.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

楚、魏会于晋阳,将以伐齐,齐王患之,使人召淳于髡曰:“楚、魏谋欲伐齐。愿先生与寡人共忧之。”淳于髡大笑而不应。王复问之,又复大笑而不应,三问而三不应。王怫然作色曰:“先生以寡人国为戏乎?”淳于髡对曰:“臣不敢以王国为戏也,臣笑臣邻之祠田也,以奁饭与一鲋鱼。其祝曰:‘下田洿邪,得谷百车,蟹堁者宜禾。’臣笑其所以祠者少,而所求者多。”王曰:“善。”赐之千金,革车百乘,立为上卿。

(节选自《说苑·复恩》)

下列各组句子中,加点(加红)词的意义和用法不相同的一组是( )

A.将以伐齐 醉不成欢惨将别

B.愿先生与寡人共忧之 而吾与子之所共适

C.又复大笑而不应 今年欢笑复明年

D.蟹堁者宜禾 于反覆不宜卤莽

D [A项,“将”都是时间副词,将要。B项,“共”都是范围副词,一同。C项,“复”都是副词,又。D项,前者动词,适宜;后者副词,应该。]

√

【参考译文】

楚王、魏王在晋阳会盟,打算攻打齐国,齐王忧虑这件事,派人召来淳于髡并对他说:“楚、魏两国合谋,想要攻打我们齐国。希望先生与我一起分担其忧。”淳于髡听后大笑而没有回应。过了一会儿,齐王再次问他,淳于髡又一次大笑而不应,第三次问他还是没有回应。齐王脸上现出愤怒之色,对他说:“先生拿我的国家当儿戏吗?”淳于髡回答说:“我不敢拿大王的国家当儿戏,我笑我的邻居用一盒饭和一条鲜鱼祭祀田神。他祷告说:‘地势低洼、容易积水的劣田,(让我)收获百车谷子,高地也适宜种植庄稼。’我笑话他用来祭祀的供品少而希求的东西多啊。”齐王说:“你讲得好。”赏赐淳于髡一千金、一百辆兵车,并封他为上卿。

代词是用来代替词、短语或句子的词,它的作用是避免重复,使文章简洁。具体用法和例句如下。

文言虚词之代词

用法辨析 例句

①人称代词。第一人称代词,例如:吾、余、予。第二人称代词,例如:女、汝、尔、而、乃、若。第三人称代词,例如:之、其、厥、彼。表人称复数的词,例如:若属、吾辈。 ①失其所与,不知。(《烛之武退秦师》)其:自己。

②彼与彼年相若也,道相似也。(《师说》)彼:他。

用法辨析 例句

②指示代词。近指代词,例如:此、斯、之、是、兹。远指代词,例如:彼、夫、其。虚指代词,例如:某、或、莫。 ③予观夫巴陵胜状。(《岳阳楼记》)夫:那。

④或以为死,或以为亡。(《陈涉世家》) 或:有的人。

③疑问代词。例如:孰、何、奚、胡、恶、安、焉。 ⑤沛公安在?(《鸿门宴》)安:哪里。

4.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

长洲尤翁开钱典。岁底,闻外哄声,出视,则邻人也。司典者前诉曰:“某将衣质钱,今空手来取,反出詈语,有是理乎!”其人悍然不逊,翁徐谕之曰:“我知汝意,不过为过新年计耳。此小事,何以争为?”命检原质,得衣帷四五事,翁指絮衣曰:“此御寒不可少。”又指道袍曰:“与汝为拜年用,他物非所急,自可留也。”其人得二件,默然而去。是夜竟死于他家,涉讼经年。盖此人因负债多,已服毒,知尤富可诈,既不获,则移于他家耳。或问尤翁:“何以预知而忍之?”翁曰:“凡非理相加,其中必有所恃。小不忍则祸立至矣。”人服其识。

(节选自冯梦龙《智囊·知微》)

下列各组句子中,加点(加红)词的意义和用法相同的一组是( )

A.其人悍然不逊 吾其还也

B.何以争为 何为其然也

C.或问尤翁 或得日,或否

D.何以预知而忍之 其若是,孰能御之

B [A项,“其”,前者代词,那,那个;后者副词,表祈使语气。B项,“何”在这里都是疑问代词,什么,是“为”的宾语。C项,“或”,前者代词,指人;后者代词,指物(山峰)。D项,“之”,前者代词,这人;后者代词,这事。]

√

【参考译文】

长洲尤翁开钱庄营生。年末,听到门外有吵闹声,出门一看,原来是邻居。司典者(管理典当的职员)上前对尤翁诉说:“此人拿衣服来典押借钱,现在却空手前来赎取,反而出口骂人,有这种道理吗?”此人还是一副剽悍不驯的样子。尤翁慢慢地告诉他说:“我知道你的心意,不过是为新年打算而已,这种小事何必争吵?”就命家人检查他原来抵押的物品,共有四五件衣服。尤翁指着棉衣道:“这件是御寒不可少的。”又指着长袍道:“这件给你

拜年用,其他不是急需,自然可以留在这里。”这个人拿了两件衣服,默默地离去。但是当夜竟然死在别人家,官司打了一年。原来这个人负债太多,已经服毒还没有发作,打算自杀讹诈人钱财,心想尤翁有钱,好做讹头,既然不成,又转移到别人家。有人问尤翁:“为什么事先知道而强忍着?”尤翁说:“凡是别人同你发生冲突而不合常理,一定有所仗恃。小事不能忍,灾祸立刻降临。”人人都佩服他的见识。

介词是用在名词、代词或名词性短语前面,以表示与之有关的时间、处所、方式、原因、对象等的词。具体用法和例句如下。

文言虚词之介词

用法辨析 例句

①引出动作的工具、方法、凭借。例如:以、因。 ①何以战?(《曹刿论战》)以:介词,凭借。

②引出动作的对象。例如:于、与、因、为、乎。 ②于其身也,则耻师焉。(《师说》)于:介词,对于。

用法辨析 例句

③引出动作的原因。例如:于、以、为。 ③不以物喜,不以己悲。(《岳阳楼记》)以:介词,因为。

④引出动作的时间、处所。例如:于、乎、自、从、缘、以。 ④有朋自远方来,不亦乐乎?(《论语·学而》)自:介词,从。

⑤引出主动者,表示被动。例如:于、乎、为。 ⑤此非孟德之困于周郎者乎?(《赤壁赋》)于:介词,被。

5.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

楚人将与吴人战,楚兵寡而吴兵众,楚将军子囊曰:“我击此国必败,辱君亏地,忠臣不忍为也。”不复于君,黜兵而退。至于国郊,使人复于君曰:“臣请死。”君曰:“子大夫之遁也,以为利也。而今诚利,子大夫毋死。”子囊曰:“遁者无罪,则后世之为君臣者,皆入不利之名,而效臣遁。若是,则楚国终为天下弱矣。臣请死。”退而伏剑。君曰:“诚如此,请成子大夫之义。”乃为桐棺三寸,加斧质其上,以徇于国。

(节选自《说苑·立节》)

下列各组句子中,加点(加红)词的意义和用法相同的一组是( )

A.楚人将与吴人战 为吾与汝双栖之所

B.至于国郊 步余马于兰皋兮

C.则楚国终为天下弱矣 既自以心为形役

D.以徇于国 少以父任,兄弟并为郎

B [A项,“与”,和,前者介词,后者连词。B项,“于”,都是介词,表处所。C项,“为”,前者动词,变成;后者介词,表被动。D项,“以”前者介词,用(此);后者介词,凭借。]

√

【参考译文】

楚国将与吴国开战,楚军兵少而吴军兵多,楚国将军子囊说:“我们攻击吴国必定失败,使国君受辱,使国土受损,这是忠臣不忍心做的。”他不向国君再行请示,便罢兵撤退。回到了国都郊外,他派人向国君复命说:“请求赐我一死。”国君说:“你逃跑,是对国家有利。而今看来确实有利,你不必死。”子囊说:“(如果)逃跑的人没有罪过,那么后世做国君与臣子的,都会用于国不利的名义来仿效我逃跑。如果像这样,那么楚国终究会成为天下的弱国了。我请求赐死。”他退下来就伏剑自尽。国君说:“果真如此,就让我成全你的大义。”于是就给他做了三寸厚的桐木棺材,把铁砧放在棺材之上,以此在国都向众人宣示。

助词是古代汉语中不能单独使用,也不能充当句子成分,只能在句中起某种辅助作用的词。具体用法和例句如下。

文言虚词之助词

类型 用法辨析 例句

结构助词 ①之:常作为定语、补语、宾语前置、定语后置的标志,或用于主谓之间,取消句子独立性。 ②所:常与后面的动词构成名词性“所”字结构,表示人、事物、处所等,作句子的主语、宾语、定语。 ①何陋之有?(《陋室铭》)之:宾语前置的标志,不译。

②此人一一为具言所闻。

(《桃花源记》)所闻:所知道的一切。

类型 用法辨析 例句

音节助词 音节助词是指没有实义、只起调节音节作用的助词。常见的音节助词有:之、者、其、言、有、止。 久之,目似瞑,意暇甚。(《狼》)之:词缀,凑足音节,无实际意义。

复音虚词和文言兼词

1.复音虚词

在文言文中,有一些虚词常常两两结合在一起使用,其中一部分结合得相当稳固,因此,人们把两个结合得稳固的虚词称为“固定结构”。这类虚词统称为“复音虚词”。常见的有:奈何、无乃、有以(无以)、所以、是故、既而、而况、俄而、无何、相与、至于、于是、孰与等,要注意其用法和翻译。

2.文言兼词

所谓文言兼词,是指古代汉语中某一类词兼有互相结合的两个字的意义和用法,这种词的读音有的是它代表的两个字的声音的拼合,例如“诸”是“之”与“于”(“于”古音wū)的合音。但不是所有的兼词都是合音词。兼词虽数量不多,但遍贯古籍,长盛不衰。常见的有:焉(“于之”或“于是”的合音)、诸(“之于”或“之乎”的合音)、盍(“何不”的合音)、曷(同“盍”,“何不”的合音)、叵(“不可”的合音)、旃(音zhān,“之焉”的合音),要注意其用法和翻译。

6.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

噫!今天下盖尝患无材。吾闻之,六国合从,而辩说之材出;刘、项并世,而筹划战斗之徒起;唐太宗欲治,而谟谋谏诤之佐来。此数辈者,方此数君未出之时,盖未尝有也;人君苟欲之,斯至矣。今亦患上之不求之、不用之耳。天下之广,人物之众,而曰果无材可用者,吾不信也。

(节选自王安石《临川先生文集·材论》)

下列各组句子中,加点(加红)词的意义和用法不相同的一组是( )

A.而辩说之材出 惠王用张仪之计

B.人君苟欲之,斯至矣 吾属今为之虏矣

C.上之不求之、不用之耳 此亡秦之续耳

D.吾不信也 而笑李渤之陋也

B [A项,“之”均为定语之间的结构助词,译为“的”;B项,“矣”均为语气助词,但前者表陈述,后者表感叹;C项,“耳”均为语气助词,表限止语气,罢了;D项,“也”均为陈述语气,同时兼有判断的意思。]

√

【参考译文】

唉!如今天下还有人担心没有人才可以使用。我听说过,战国时六国联合之际,于是辩论、游说的人才就出来了;刘邦、项羽并存于世,于是筹划的谋士、打仗的武将这类人物就出来了;唐太宗希望把国家治理好,于是运筹谋略、敢于直谏的辅臣就出来了。这几类人,当那几位君主没有出现时,他们大概也是不会显露的;君主们想得到他们,这些人就出来了。今天也是这样,值得担心的只是居上位者不愿使用人才罢了。凭着天下这样广大,人物这样众多,而偏要说真的是没有人才可用,我不相信。

“而”作为文言文中一个重要的虚词,它的主要用法是作为两项内容的连接词,表明前后内容或上下句之间的关系,但是作为连词,构成的关系较为复杂。以下三种情况最容易辨析不清,我们重点加以讲解。

二、最易混淆的4个虚词

而

1.指出下列各句中“而”的意义和用法。

(1)蟹六跪而二螯。(《劝学》) 而:_____________________

(2)拔剑切而啖之。(《鸿门宴》) 而:____________________________

(3)君子博学而日参省乎己。(《劝学》) 而:____________________________

(4)今人有大功而击之。(《鸿门宴》) 而:______________

表并列关系,和,或不译

表顺承关系,就,接着,或不译

表顺承关系,就,接着,或不译

表转折关系,却

(5)仁义不施而攻守之势异也。(《过秦论》) 而:________________

(6)项王按剑而跽曰。(《鸿门宴》) 而:________________________________________

(7)籍吏民,封府库,而待将军。(《鸿门宴》) 而:______________

(8)盖将自其变者而观之。(《赤壁赋》) 而:______________

表因果关系,因而

表修饰关系,用于连接状语和中心语,可不译

表目的关系,来

表目的关系,来

“以”在文言文中是使用最广泛的一个虚词,在其众多的义项中,我们重点区分最易混淆的“以”表原因时的两类词性。

以

2.指出下列各句中“以”的意义和用法。

(1)少以父任,兄弟并为郎。(《苏武传》) 以:__________

(2)但以刘日薄西山。(《陈情表》) 以:__________

(3)不赂者以赂者丧。(《六国论》) 以:__________

(4)臣以供养无主。(《陈情表》) 以:__________

介词,因为

连词,因为

介词,因为

介词,因为

“与”表“和、跟、同”的意思时,既可以作介词,又可以作连词。在某些试题中,此类“与”属于意义相同而用法不同,尤其需要注意辨别区分。另外,如何分清“与”是实词还是虚词,这也是个关键问题。

与

3.指出下列各句中“与”的意义和用法。

(1)未得与项羽相见。(《鸿门宴》) 与:________________

(2)苏子与客泛舟游于赤壁之下。(《赤壁赋》) 与:____________

(3)则与一生彘肩。(《鸿门宴》) 与:________________

介词,和、跟、同

连词,和、同

动词,给予、授予

(4)吾与点也。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

与:__________

(5)恐年岁之不吾与。(《离骚》) 与:________________

(6)况吾与子渔樵于江渚之上。(《赤壁赋》) 与:________________

动词,赞成

动词,等候,等待

动词,等候,等待

如何区分“焉”作代词或兼词还是作语气助词?我们只要注意辨别,就有规律可循。只要符合下列条件之一的,句尾的“焉”字即为语气助词,否则就是代词或兼词。

焉

4.指出下列各句中“焉”的意义和用法。

(1)子亦有不利焉。(《烛之武退秦师》) 焉:____________________

(2)且焉置土石?(《愚公移山》) 焉:__________________

(3)积土成山,风雨兴焉。(《劝学》) 焉:__________________

(4)万钟于我何加焉。(《鱼,我所欲也》) 焉:____________________

表陈述语气的助词,啊

表疑问的代词,哪里

兼词,于此,在这里

表反问的语气助词,呢

(5)若不阙秦,将焉取之?(《烛之武退秦师》) 焉:__________________

(6)犹且从师而问焉。(《师说》) 焉:______________

表疑问的代词,哪里

代词,代指老师

有些虚词是构成特殊文言句式的标志词,其用法是固定的,如用“者”“也”“乃”“为”表判断,用“见”“于”“为”“为所”表被动,用“之”“是”表宾语前置。此外,还有一些含有虚词的固定格式,如“是以”为“以是”的倒装,译为“因为这”;“无以”译为“没有用来……的”;“无乃……乎”译为“恐怕……吧”;“其……之谓也(乎)”根据情况可译为“大概(恐怕、难道)说的是……吧(吗)”。

三、文言虚词的推断方法

标志识别法

运用标志识别法,推断下列各句中加点(加红)词的意义和用法。

(1)夫晋,何厌之有(《烛之武退秦师》) ____________

(2)臣诚恐见欺于王而负赵(《廉颇蔺相如列传》) __________

(3)不积小流,无以成江海(《劝学》) ________________________

宾语前置标志

被动句标志

固定短语,没有(办法)用来

把文中画横线的语句翻译成现代汉语,注意标志性虚词。

今君欲法圣王之服,不法其制,法其节俭也,则虽未成治,庶其有益也。今君穷台榭之高、极污池之深而不止,务于刻镂之巧、文章之观而不厌,则亦与民为仇矣。若臣之虑,恐国之危,而公不平也。公乃愿致诸侯,不亦难乎?公之言过矣。

(节选自《晏子春秋》)

(1)今君欲法圣王之服,不法其制,法其节俭也,则虽未成治,庶其有益也。

______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)公乃愿致诸侯,不亦难乎?公之言过矣。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

现在君王想效法圣王的服饰,却不想效法他们的制度,如果效法他们的节俭,那么即使达不到圣王之治,差不多还是有好处的。(“之”,助词“的”;“则”,那么;“庶其”,差不多,大概)

您竟然还想让诸侯来归附,这不是太困难了吗?您的话错了。(“乃”,却,竟然;“不亦……乎?”反问句标志,“不也……吗?”)

【参考译文】

现在君王想要效法圣王的服饰,却不想效法他们的制度,如果效法他们的节俭,那么即使达不到圣王之治,差不多还是有好处的。但君王极尽台榭之高、池塘之深而没有止境,追求雕镂的精巧、装饰的华美而没有满足,那么这也是在和百姓结仇。依我的想法,恐怕国家危险了,您也不得安宁。您竟然还想让诸侯来归附,这不是太困难了吗?您的话错了。

对称分析法就是根据句子的对称关系来推断文言虚词的意义和用法。文言文尤其是骈体文特别讲究整齐、对称,因此,我们可从一个比较熟悉的虚词的意义和用法推知相同位置的另外一个疑难虚词的意义和用法。如“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”(《归去来兮辞并序》)中“以”和“而”处于对称位置,句中的“以”是表修饰关系的连词,由此可推断“而”也是表修饰关系的连词。

对称分析法

运用对称分析法,推断下列各句中加点(加红)词的意义和用法。

(1)因利乘便,宰割天下,分裂山河。(《过秦论》)

___________________________________________________________

(2)酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。(《滕王阁序》)

___________________________________________________________

(3)群贤毕至,少长咸集。(《兰亭集序》)

___________________________________________________________

“因”与“乘”对称,“因”的意思就是“趁着、乘着”

“以”和“而”对称,“以”的用法同“而”

“毕”和“咸”对称,“毕”的意思就是“咸,全部”

把文中画横线的语句翻译成现代汉语,注意虚词的翻译。

士不以利移,不为患改。孝敬忠信之事立,虽死而不悔。智而用私,不如愚而用公,故曰巧伪不如拙诚。学问不倦,所以治己也;教诲不厌,所以治人也。

(节选自《说苑》)

(1)士不以利移,不为患改。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)智而用私,不如愚而用公,故曰巧伪不如拙诚。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

士大夫的志向不因为受到利益的诱惑而转移,也不因为祸患灾难而改变初衷。(“以”,因为;“为”,因为)

拥有大智慧却用来谋取私利的人,比不上那些愚钝却用于为公共利益的人,所以说虚假巧妙的伪装比不上守拙的诚心。(“而”,转折连词,却)

【参考译文】

士大夫的志向不因为受到利益的诱惑而转移,也不因为祸患灾难而改变初衷。孝顺父母、尊敬长辈、忠于职守、讲求信用,这四种美好的品德建立起来,即使死了也不会感到后悔。拥有大智慧却用来谋取私利的人,比不上那些愚钝却用于为公共利益的人,所以说虚假巧妙的伪装比不上守拙的诚心。求学和发问不倦怠,是用来严格要求自己的原则;教诲他人不满足,是用来要求别人的原则。

很多文言虚词在句子结构中有着特殊的语法功能,因此根据语境认定这些虚词的特殊语法功能,就可以推断出虚词的意义和用法。下面以“之”为例,结合例句作具体分析:

语法分析法

位置及用法 例句及分析

如果处于谓语位置,可视为动词。 项伯乃夜驰之沛公军。(《鸿门宴》)之:动词,到。

位置及用法 例句及分析

如果处在宾语部分的两个名词之间,则译为指示代词“这样”。 曾不能损魁父之丘。(《愚公移山》)之:这样。

如果处在主谓之间,则为取消句子独立性的助词。 夫人之相与。(《兰亭集序》)之:用于主谓之间,取消句子的独立性。

运用语法分析法,推断下列各句中加点(加红)词的意义和用法。

(1)如今人方为刀俎,我为鱼肉。(《鸿门宴》)

___________________________________________________________

(2)胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞并序》)

___________________________________________________________

(3)慎勿为妇死,贵贱情何薄!(《孔雀东南飞并序》)

___________________________________________________________

“为”处在谓语位置,应为动词“是”

处在谓语位置,应为动词“到”

处在名词前,状语位置,应是介词短语作状语,翻译为“因,因为”

把文中画横线的语句翻译成现代汉语,注意虚词的语法作用。

(苏秦)说秦王书十上而说不行。黑貂之裘敝,黄金百斤尽,资用乏绝,去秦而归。羸縢履 ,负书担橐,形容枯槁,面目黧黑,状有愧色。归至家,妻不下纴,嫂不为炊,父母不与言。喟然叹曰:“妻不以我为夫,嫂不以我为叔,父母不以我为子,是皆秦之罪也。”乃夜发书,陈箧数十,得太公《阴符》之谋,伏而诵之,简练以为揣摩。读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足,曰:“安有说人主不能出其金玉锦绣,取卿相之尊者乎?”期年,揣摩成,曰:“此真可以说当世之君矣!”

(节选自《战国策·秦策一》)

(1)妻不以我为夫,嫂不以我为叔,父母不以我为子,是皆秦之罪也。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)安有说人主不能出其金玉锦绣,取卿相之尊者乎?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

妻子不把我当丈夫,嫂子不把我当小叔,父母不把我当儿子,这都是我的过错啊!(注意“以”“为”“之”“也”的用法)

哪有去游说国君,而不能让他拿出金玉锦绣,取得卿相之尊的人呢?(注意“安”“乎”“之”“者”的用法)

【参考译文】

劝说秦王的奏折多次呈上,而苏秦的主张仍未实行。黑貂皮大衣穿破了,一百斤黄金也用完了,钱财一点不剩,只得离开秦国,返回家乡。(他)缠着绑腿布,穿着草鞋,背着书箱,挑着行李,脸上又瘦又黑,一脸羞愧之色。回到家里,妻子不下织机,嫂子不去做饭,父母不与他说话。苏秦长叹道:“妻子不把我当丈夫,嫂子不把我当小叔,父母不把我当儿子,这都是我的过错啊!”于是半夜找书,摆开几十只书箱,找到了姜太公的兵书,埋头诵读,反复选择、熟习、研究、体会。读到昏昏欲睡时,就拿针刺自己的大腿,鲜血一直流到脚跟,并自言自语说:“哪有去游说国君,而不能让他拿出金玉锦绣,取得卿相之尊的人呢?”满一年,研究成功,说:“这下真的可以去游说当代国君了!”

有些文言词兼有实词和虚词两种性质,可借助上下文的语境,推断其词性和用法。词性不一样,用法也不一样。下面以“之”为例,结合例句作具体分析:

词性界定法

词性 例句及分析

动词 “牛何之?”对曰:“将以衅钟。”(《齐桓晋文之事》)之:动词,去,往。

词性 例句及分析

助词 不如须臾之所学也。(《劝学》)之:助词,无实义。

蚓无爪牙之利。(《劝学》)之:助词,定语后置标志。

代词 我欲因之梦吴越。(《梦游天姥吟留别》)之:代词,这,指代越人关于天姥山的传说。

运用词性界定法,推断下列语句中加点(加红)词的意义和用法。

(1)犹且从师而问焉。(《师说》)

___________________________________________________________

(2)至丹以荆卿为计,始速祸焉。(《六国论》)

___________________________________________________________

(3)盘盘焉,囷囷焉。(《阿房宫赋》)

___________________________________________________________

(4)焉用亡郑以陪邻?(《烛之武退秦师》)

___________________________________________________________

代词,指代老师,译为“他”

语气词,表陈述语气

形容词词尾,……的样子

疑问副词,怎么

翻译文中画横线的句子,注意虚词的翻译。

太祖尝弹雀于后园,有臣称有急事请见,太祖亟见之,其所奏乃常事耳。上怒,诘其故。对曰:“臣以尚急于弹雀。”上愈怒,举柱斧柄撞其口,堕两齿,其人徐俯拾齿置怀中。上骂曰:“汝怀齿欲讼我耶?”对曰:“臣不能讼陛下,自当有史官书之。”上悦,赐金帛慰劳之。

(节选自司马光《涑水记闻》)

(1)有臣称有急事请见,太祖亟见之,其所奏乃常事耳。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)上怒,诘其故。对曰:“臣以尚急于弹雀。”

___________________________________________________________

___________________________________________________________

有个臣子说有急事求见,宋太祖急忙召见了他,(但)他上奏的却是普通的事情。

宋太祖生气了,责问他缘故。臣子回答说:“臣以为这些事情比用弹弓射鸟雀紧急。”

【参考译文】

宋太祖曾经在皇宫的后园用弹弓射黄雀,有个臣子说有急事求见,宋太祖急忙召见了他,(但)他上奏的却是普通的事情。宋太祖生气了,责问他缘故。臣子回答说:“我以为这些事情比用弹弓射鸟雀紧急。”宋太祖更加生气了,举起斧柄撞了臣子的嘴,(臣子)被撞落了两颗牙齿,那个人慢慢低下头捡起了牙齿,放在怀里。宋太祖责骂(他)说:“你怀里揣着牙齿,想告我的状吗?”(臣子)回答说:“我没有资格状告陛下,自然应该有记载历史的官员记录这件事。”皇上高兴了,赏赐了黄金和丝织品安慰犒劳他。

有些虚词在句中的位置不同,其用法和意义也会不同。因此,我们可以根据虚词在句中的位置和前后关系、搭配习惯等,来推断虚词的意义和用法。下面以“其”为例,结合例句作具体分析:

位置推断法

位置及用法 例句及分析

用在句首,一般作代词。 今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。(《鸿门宴》)其:代词,指项庄。

位置及用法 例句及分析

用在句首,还常作语气副词,表反问或揣测。 其皆出于此乎?(《师说》)其:表揣测语气。

用在动词后,一般作代词。 于乱石间,择其一二叩之,硿硿然。(《石钟山记》)其:代词,指石钟山。

用在名词(或代词)后,一般作语气副词,表商量、期望、祈使语气。 吾其还也。(《烛之武退秦师》)其:副词,表祈使,还是。

运用位置推断法,推断下列各句中加点(加红)词的意义和用法。

(1)相与枕藉乎舟中。(《赤壁赋》)

___________________________________________________________

(2)此非孟德之困于周郎者乎?(《赤壁赋》)

___________________________________________________________

(3)噫吁嚱,危乎高哉!(《蜀道难》)

___________________________________________________________

(4)生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(《师说》)

___________________________________________________________

介词,在

语气词,表疑问语气

语气词,与“哉”同

前者介词,在;后者介词,表比较

把文中画横线的语句翻译成现代汉语,注意虚词的位置与译法。

畿内有蝗。上入苑中,见蝗,掇数枚,举手欲吞之,左右谏曰:“恶物或成疾。”上曰:“朕为民受灾,何疾之避!”遂吞之。是岁,蝗不为灾。上曰:“朕每临朝,欲发一言,未尝不三思,恐为民害。”知起居事杜正伦曰:“臣职在记言,陛下之言失,臣必书之,岂徒有害于今?亦恐贻讥于后。”上悦,赐帛二百段。

(节选自《资治通鉴·唐纪》)

(1)上曰:“朕为民受灾,何疾之避!”遂吞之。是岁,蝗不为灾。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)陛下之言失,臣必书之,岂徒有害于今?亦恐贻讥于后。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

唐太宗说:“我为百姓受苦受灾,逃避什么疾病呢?”于是,吞下去了。这一年,蝗虫没有成灾。

陛下的言论有过失,我一定会记录下来,(陛下的错误言论)难道仅仅对现在有害?恐怕也会留给后人笑柄。

【参考译文】

长安地区出现了蝗灾。太宗到玄武门北面的禁苑,看见了蝗虫,拾取几只蝗虫,举手要吞掉蝗虫,身边的人劝谏道:“吃脏东西容易得病。”唐太宗说:“我为百姓受苦受灾,逃避什么疾病呢?”于是,吞下去了。这一年,蝗虫没有成灾。太宗说:“我每次上朝,想要说的每一句话,未曾不多次思考,恐怕伤害了百姓。”知起居事杜正伦说:“我的职责在于记录皇上的言论,陛下的言论有过失,我一定会记录下来,(陛下的错误言论)难道仅仅对现在有害?恐怕也会留给后人笑柄。”太宗非常高兴,赐锦帛二百段。

句意推断法就是根据句子的大意来推断虚词在文中的意义和用法,即根据文章的上下文,在总体把握句意的基础上来确定某个虚词的意义和用法。

句意推断法

根据这段文字的语境,推断下列虚词在文中的意义和用法。

圣人之(①__________________________________)所以为(②__________)圣,愚人之所以为愚,其(③______________________)皆出于(④____________)此乎?爱其(⑤__________)子,择师而教之(⑥____________________);于(⑦____________)其(⑧______________)身也,则耻师焉(⑨______________________),惑矣(⑩___________________)。

助词,主谓之间,取消句子独立性

动词,成为

副词,表推测语气,恐怕

介词,表对象

代词,他的

代词,他,指代儿子

介词,对于

代词,指代自己

语气词,表陈述语气

语气词,表感叹语气

把文中画横线的语句翻译成现代汉语,注意语境对虚词的作用。

太后曰:“丈夫亦爱怜其少子乎?”(触龙)对曰:“甚于妇人。”太后笑曰:“妇人异甚。”对曰:“老臣窃以为媪之爱燕后贤于长安君。”曰:“君过矣!不若长安君之甚。”左师公曰:“父母之爱子,则为之计深远。媪之送燕后也,持其踵,为之泣,念悲其远也,亦哀之矣。已行,非弗思也,祭祀必祝之,祝曰:‘必勿使反。’岂非计久长,有子孙相继为王也哉?”太后曰:“然。”

(节选自《战国策》)

(1)老臣窃以为媪之爱燕后贤于长安君。

___________________________________________________________

(2)媪之送燕后也,持其踵,为之泣,念悲其远也,亦哀之矣。

______________________________________________________________________________________________________________________

我私下认为,您疼爱燕后就超过了疼爱长安君。

您送燕后出嫁的时候,拉着她的脚后跟为她哭泣,这是惦念并伤心她嫁到远方,也够可怜的了。

【参考译文】

太后说:“你们男人也疼爱小儿子吗?”触龙说:“比妇女还厉害。”太后笑着说:“妇女更厉害。”触龙回答说:“我私下认为,您疼爱燕后就超过了疼爱长安君。”太后说:“你错了!不像疼爱长安君那样厉害。”左师公说:“父母疼爱子女,就得为他们考虑长远些。您送燕后出嫁的时候,拉着她的脚后跟为她哭泣,这是惦念并伤心她嫁到远方,也够可怜的了。她出嫁以后,您也并不是不想念她,可您祭祀时,一定为她祝告说:‘千万不要被赶回来啊。’难道这不是为她作长远打算,希望她生育子孙,一代一代地做国君吗?”太后说:“是这样。”

练案19 专项对点 掌握文言虚词的意义、用法以及推断技巧

综合运用各种推断虚词的方法,推断下面文段中加点字的意义和用法。

1.解释文段中“而”的意义和用法。(11分)

兵者,诡道也,须戮力同心。蟹六跪而(①__________________)二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者也,而(②_________________)况战乎?故冯婉贞曰:“诸君而(③____________________)有意,瞻予马首可也。”婉贞,而(④__________________________)翁豪杰者,然青取之于蓝而(⑤__________________)青于蓝。婉贞博学而(⑥____________________)日参省乎己,非特效书生终日而(⑦____________________)

连词,表并列,不译

连词,表递进,更

连词,表假设,如果

代词,同“尔”。你,你的

连词,表转折,却

连词,表递

连词,表修饰,不译

进,并且

思也。众应之。既而(⑧_______________________),婉贞率诸少年结束而(⑨____________________)出,果大捷。众皆叹:婉贞,小女子而已(⑩____________________________________________________); 其行,乃巾帼英杰而( ___________________________)。

复音词,不久,一会儿

连词,表承接,不译

复音词,放在句尾,表限制的语气助词,相当于“罢

语气助词,表肯定语气,不译

了”

【参考译文】

兵法,(是一门讲究)变幻莫测的学问,(并且)需要齐心协力。螃蟹有六条腿和两个钳子,(但是)(它是)(一种)没有蛇鳝的洞穴就无法藏身的动物,更何况是兵法呢?所以冯婉贞说:“大家如果有抗敌的想法,看我的马头(就)可以了。”婉贞,你的父亲就是一位英雄豪杰,但是(你)(就像)靛青,从兰草中提取却比兰草的颜色更深。婉贞博学多才而且每天反省自己的言行,不是效仿读书人整天地枯坐思考啊。大家回应她。不久,婉贞率领众少年穿戴好服装出来,果然大获全胜。众人都赞叹:婉贞,(只是)小女子罢了:她的行为,却是巾帼豪杰啊。

2.解释文段中“焉”的意义和用法。(8分)

秦军过崤山间,见峭峭焉(①______________________________

_____),狭狭焉(②_______________________________________),未料有伏焉(③_____________________________),将士虽全力以搏,无奈进退不能,少焉(④________________________),死之殆尽,故致大败。于是余有叹焉(⑤_______________),骄而轻敌若此,焉(⑥______________________)能不败?万军于之何加焉(⑦__________________________)?但以其傲,斥焉(⑧_____________

____________),则必无颜世上矣。

形容词词尾,约同于“然”,……

样子

形容词词尾,约同于“然”,……的样子

兼词,相当于“于彼”,在那里

句中语气助词,表示停顿

语气助词,不译

疑问代词,怎么,哪里

句末语气助词,相当于“呢”

代词,相当于

“之”,他们

【参考译文】

秦军路过崤山,看到那里山势陡峭狭窄,没有料到晋国在那里设有埋伏,将士们虽然全力拼搏,无奈进退两难,不久,差不多都战死了,所以导致大败。对这件事我很有感慨,如此骄傲轻敌,怎么能不打败仗?(即使)千军万马对他们又有什么益处呢?就因为他们骄傲,斥责他们,他们一定没脸在世上活着了。

3.解释文段中“以”的意义和用法。(15分)

“秉烛夜游,良有以(①___________)也。”若以(②_________

___)己美于潘安,则出无伤;否则,以(③______________________

_____________________________________)吾之容现于当衢,则恐惊人。故自当以(④_________)书卷为伴,弃险以(⑤_____________

______________)远则不敢至之怯,慕“拥火以(⑥_______________

______________)入深穴”之勇,醉“木欣欣以(⑦_______________

________________________________)向荣,泉涓涓而始流”之……

名词,原因

动词,认

为

介词,动作行为所用或

所凭借、依据的工具、方法及其他,凭借

介词,把

连词,相当于

“而”,表并列

连词,相当于

“而”,表修饰

连词,相当于

“而”,表修饰,连接状语和中心词

畅游书海以(⑧___________________________)极天地之乐,如此,以(⑨______________________________)帝位予我,亦弃之也,岂以(⑩__________________________________________________)冕之故而弃心神之逸?以( _____________________________)吾有如此之意,故方能长享逸乐。吾虽以( _________________________

____________________)康熙六年至京师,然终未以( ___________

____________________________________)权贵交。以( _________

________________________)上乃吾心之剖白,希汝能察之,故不必有“贤不见用,忠不见以( ______________________)”之叹。

连词,表目的,可译为“来”

介词,起提宾作用,可译为“把”

介词,表示动作行为产生的原因,可译为“因”“因为”

连词,表原因,可译为“因为”

介词,引进动作、行为发生

的处所,可译为“在”

介词,表示

动作、行为的对象,可译为“跟”“和”

助词,与

“上”组合,表界限或范围

动词,可译为“用”

【参考译文】

“古代的人秉烛夜游,的确是有原因的啊。”如果认为自己比潘安还英俊潇洒,那么出来走走也没什么妨碍;否则,凭借我这副面容出现在道路上,就恐怕要吓到人了。所以我自己应当把书卷作为伙伴,消除掉因为危险而遥远就不敢到达的怯懦,仰慕“拿着火把进入深穴(探险)”的勇气,陶醉在“树木欣欣向荣,泉水缓缓流动”的美景之中……畅游于书海之中来穷极天地之间的快乐,像这样,(即使)把皇帝的位子给我,我也会弃之不顾的,难道(我会)因为

一顶皇冠的缘故就抛弃精神的悠然闲逸吗?(正)因为我有这样的志向,所以才能够长久地享受闲逸和快乐。我虽然在康熙六年(1667)(就)到京城(了),但是始终没有跟权贵交往。以上就是我内心的表白,希望你能体察,因此没必要有“忠诚贤能之人不被任用”的感叹。

4.解释文段中“与”的意义和用法。(7分)

朝过夕改,君子与(①___________)之,吾亦赞同。然今人与(②________________________________________________________

______)古人孰智,庙堂与(③_________________________)坊间之识,相去甚远。为国者,与(④_________________)清廉之君子,离奸佞之小人,身体力行,事乃成。今恩足以及外夷,而功不至于彼百姓者,独何与(⑤___________________________________)?吾等与(⑥_____________________________________________________)君建言,又恐君自与(⑦____________________)吾复算耳。

动词,赞许

和“孰”组成文言固定结构,相当于“跟……比较,哪一个更……”

连词,表并列,和,跟,同

动词,结交,亲附

同“欤”,句末语气助词,表疑问,呢

介词,表施动者发出动作行为所涉及的对象,相当于“为”

介词,和,跟,同

【参考译文】

(一个人如果)在早上犯了过错到晚上就能改正,(那么)君子就会赞许他,我也赞同。但是,现代人与古人谁更有智慧,(对此)朝廷与百姓的认识,相差很大。治理国家的人,亲近清正廉明的君子,远离奸邪而善于谄媚的小人,(凡事)以身作则亲身实践,事业才会成功。如今(您的)恩德足以惠及外邦,但却不能到达本国百姓那里,(这)唯独是为什么呢?我们给您提建议,又害怕您跟我们算账啊。

5.解释文段中“为”的意义和用法。(11分)

“天行有常,不为(①____________________________________

________)尧存,不为(②_____________________________________

____)桀亡。”此为(③__________)至理,当为(④________________

________________________)世人言之,切勿使之为(⑤___________

_________________________________________)巫所惑。巫者,以诡为(⑥____________________)业,其所为(⑦______________)皆为

介词,表动作、行为的原因,相当于

“因为”

介词,表动作、行为的原因,相当于“因

为”

动词,是

介词,表示动作、

行为的对象,相当于“对”

“所”构成固定结构,表被动,相当于“被”

介词,与

动词,作为,做

动词,做

(⑧________________________________________)利也。故为(⑨________________________________________________)其来也,即斥之以此理,彰其用心。为(⑩________________________________

________________)天下除残去秽,乃吾辈本分,何辞为( __________________________________________)

介词,表动作、行为的原因,相当于“为了”

介词,表示动作、行为的时间,相当于“当”“等到”

介词,表示动作、行为的替代,相

当于“给”“替”

句末语气助词,表示疑问或反诘,相当于“呢”

【参考译文】

“上天的运行有一定的规律,不会因为圣君尧就存在,也不会因为暴君桀就灭亡了。”这是真理,应当对世人说说它,千万不要让他们被巫师迷惑。巫师,拿骗人作为职业,他所做的事情都是为了利益。所以当他来到的时候,就用这个道理斥责他,揭露他的用心。替社会清除坏的风气习俗,(这是)我们的分内之事,为何推辞拒绝呢?

6.解释文段中“其”的意义和用法。(13分)

狐谓狼曰:“羊肉其(①_________________________)鲜乎!君其(②____________________)有意,叼其(③____________________)一而啖之,得饱其(④______________________)口福。”狼曰:“其(⑤_______________________)如猛犬何?”狐间于犬曰:“羊数詈言,其(⑥_____________________)言不堪入耳,君乃无所怒,

副词表感叹语气,多么,真

连词,表假设,如果

指示代词,其中的

第一人称代词,自己的

副词,加强疑问语气,又

第三人称代词,他的

其(⑦______________________________)无闻邪,其(⑧___________

___________________)畏主人邪?及其(⑨____________________)嬉逐,愿为一雪其(⑩____________________)耻。君其( ______________________)许之!”犬笑曰:“欲加之罪,其( ______________________)无辞乎?”犬乃悟狐之野心,知路曼曼其( ________________________________)修远矣,护羊愈谨。狐与狼遂去。

连词,表选择,是……还是……

连词,表选

择,是……还是……

第三人称代词,它们

指示代词,那种

语气词,相当于“可要”

反问语气词,难道、怎么

音节助词,起调节音节作用,不译

【参考译文】

狐狸对狼说:“羊肉真鲜美啊!您如果想尝一尝,叼来其中的一只吃掉它,就能够大饱自己的口福了。”狼说:“那如何对付猛犬呢?”狐狸就到猛犬那里离间说:“羊好多次说你坏话,他们说的话不堪入耳,您却一点不生气,是没听到呢,还是害怕主人呢?等到他们嬉戏打闹的时候,我想为您把这耻辱全部洗刷掉。您可要答应我!”猛犬笑着说:“想要给他加上罪名,难道还怕没有借口吗?”猛犬于是明白了狐狸的野心,知道守护羊群的道路很漫长,守护羊群更加谨慎。狐狸与狼就离开了。

谢 谢 !

板块一 古诗文阅读

专题一 文言文阅读

学案19 掌握文言虚词的意义、用法以及推断技巧

教材“学习提示”“单元研习任务” 命题点提炼

必修上册第六单元《劝学》《师说》 “而”是古代汉语中常见的连词,可用于表示并列、承接、递进、转折、修饰等多种语义关系。这两篇文章中的许多语句用了“而”,诵读时注意体会这些“而”字表现的语义关系。 文言虚词之连词

教材“学习提示”“单元研习任务” 命题点提炼

必修下册第一单元《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》 语气助词是汉语的一个词类,用于句首、句中或句末,表达判断、陈述、疑问、感叹等语气。本课三篇文章中出现的语气助词有“也” “乎”“矣”“哉”“焉”等。阅读文章时,注意体会这些词在不同语境中所表达的不同语气,作一点归纳梳理。 文言虚词之语气词

教材“学习提示”“单元研习任务” 命题点提炼

选择性必修上册第二单元 “单元研习任务” 古代汉语的虚词系统,与现代汉语有着很大的差别。“之”“乎”“者”“也” “而”“以”“其”“于”等常见虚词,在文言文中使用广泛,有着丰富的意义和用法。找出上面列举的虚词在本单元课文中的用例,以卡片或表格的形式,整理、归纳各个虚词的意义和用法。 表格示例: 常见文言虚词的意义和用法

教材“学习提示”“单元研习任务” 命题点提炼

选择性必修上册第二单元 “单元研习任务” 常见文言虚词的意义和用法

虚词 义项 例句

之 第三人称代词 吾为其无用而掊之。(《庄子·逍遥游》)

助词,相当于“的” 多识于鸟兽草木之名。(《论语·阳货》)

助词,用于主谓之间,取消句子的独立性 臣子之不孝君父,所谓乱也。

(《墨子·兼爱》)

助词,用于调整音节 迩之事父,远之事君。(《论语·阳货》)

教材“学习提示”“单元研习任务” 命题点提炼

选择性必修下册第三单元《种树郭橐驼传》 古代汉语的人称代词较为丰富。第一人称常用“吾”“我”“余” “予”,第二人称常用“女(汝)” “尔”“而”“若”“乃”,第三人称常用“其”“彼”“之”。从课文或之前学过的文章中找出一些实例,对古代的人称代词作一些归纳和总结。 文言虚词之人称代词

在2024年新课标Ⅰ卷中,文言虚词以选择题形式进行了考查。这一变化,刷新以往文言虚词融合到翻译题和断句题中隐性考查的认知;但虚词在理解文意、翻译语句中仍作用重大。高中语文部编教材的“学习提示”和“单元研习任务”中对文言虚词也作了一定的梳理。因此,关注文言虚词的类型与特点,掌握一定量的文言虚词,对准确快速阅读文言文至关重要。

文言文中的连词是连接两个或两个以上的词、词组或句子并表示它们之间的某种关系的词,其本身无实在意义,但它可以帮助我们认识句子的语法结构和逻辑关系,更准确地理解句意,连词可按其所表示的结构、逻辑关系进行归类。

一、文言虚词的6个关注点

文言虚词之连词

类型 用法辨析 例句

并列关系 表示事物的并列关系的连词有“与、及、而、从、且、则、且……且……、既……且……、以”。 彼与彼年相若也,道相似也。(《师说》)与:和,同。

递进关系 表示动作或行为的层进关系的连词有“而、且、尚……况……、非唯……亦抑…… ”。 君子博学而日参省乎己。(《劝学》) 而:表递进,而且。

类型 用法辨析 例句

选择关系 表示在两者中选择关系的连词有“如、抑、其、或、非……则……”。 岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?(《五代史伶官传序》)抑:表选择,或者,还是。

承接关系 表示动作或事件的连续发生的承接关系的连词有“而、以、乃、则、遂、即、于是、然后”。 拔剑撞而破之。(《鸿门宴》)而:接着。

类型 用法辨析 例句

转折关系 表示强调后者的意义与前者相反或不同转折关系的连词有“而、然、但、则、乃、顾、虽”。 登高而招,臂非加长也,而见者远。(《劝学》)而:却,但。

因果关系 表示原因和结果的关系的连词有“以、为、是故、是以”。 晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。(《烛之武退秦师》)以:因为。

类型 用法辨析 例句

假设关系 表示假设情况下的结果的连词有 “若、苟、今、使、虽、则、若 使”。 若使烛之武见秦君,师必退。

(《烛之武退秦师》)若使:假如,如果。

修饰关系 常用于修饰语与中心词之间,表示二者的修饰关系的连词有“而” “以”,译成“地”或不译。 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

(《归去来兮辞并序》)以:同

“而”,不译。

目的关系 表示事件之间的目的关系的连词有“而、以”。 作《师说》以贻之。(《师说》)以:表目的,来。

1.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

汲黯,字长孺,濮阳人也。为人正直,以严见惮,武帝召为中大夫。以数切谏,不得久留内,迁为东海太守。黯学黄老言,治民好清静,责大指而不细苛。黯多病,卧阁内不出。岁余,东海大治。召为主爵都尉,治务在无为而已,引大体不拘文法。上曰:“汲黯何如人也?”严助曰:“使黯任职居官,亡以愈人,然至其辅少主,虽自谓贲育[注],弗能夺也。”上曰:“然。古有社稷之臣,至如汲黯,近之矣。”

(节选自《群书治要·汉书》)

【注】 贲育:指战国人孟贲、夏育,有勇力。

下列各组句子中,加点(加红)词的意义和用法相同的一组是( )

A.以数切谏 敢以烦执事

B.责大指而不细苛 今人有大功而击之

C.然至其辅少主 然睹促织,隐中胸怀

D.虽自谓贲育,弗能夺也 臣虽下愚,知其不可

√

C [A项,“以”,前者连词,因为;后者介词,把。B项,“而”,前者连词,表并列;后者连词,表转折。C项,“然”,都是连词,表转折。D项,“虽”,前者连词,即使;后者连词,虽然。]

【参考译文】

汲黯,字长孺,是濮阳人。为人正直,因办事严格而被人敬畏,汉武帝征召他为中大夫。因为多次直言进谏,不能长久地留在朝中做事,外调为东海郡的太守。汲黯曾学习黄帝、老子的学说,治理民众好用清静无为的办法,对大体有所要求,而不苛求细节。汲黯经常有病,躺在寝室里不出门。过了一年多,东海郡安定太平。朝廷召他回朝任主爵都尉,他处理事务仍是重在无为罢了,

处事援引治国原则而不拘泥于法令条文。有一次皇上问:“汲黯是怎样的一位人物呢?”严助回答说:“让汲黯做官办事,没有用来超过别人的地方,然而说到他辅佐少年的君主,即使自认为有孟贲、夏育那样勇力的人也不能使他改变啊!”武帝说:“对。古代有所谓的身负国家重任的大臣,像汲黯这样的人,也近似他们了。”

语气词是助词的一种,用在句中表示停顿或句末强调语气。在句子中表示停顿时不译,起舒缓停顿的作用;在句末强调语气或通过排比句重复时起增强气势的作用。常见的语气词有以下几种分类:疑问语气、祈使语气、感叹语气、肯定语气、停顿语气和推测语气。

文言虚词之语气词

类型 用法辨析 例句

疑问语气 疑问语气:“吗、么、吧、呢”或文言中的“也、者、乎、哉、与、欤、邪、耶、为”等等。某些情况下,当“啊”读升调时,也表疑问语气。 料大王士卒足以当项王乎?(《鸿门宴》)

祈使语气 祈使语气:“吧、罢、呀、啊、啦”或文言中的“矣、焉、哉”等等,表示命令、请求、劝告、督促等语气。 不足为外人道也。(《桃花源记》)

类型 用法辨析 例句

感叹语气 感叹语气:“啊、呀、哇、哪”或文言中的“也、矣、乎、焉、哉、与、欤、耶、已”,表示输出主观的感彩。注意,感叹语气词和叹词不同,叹词通常用于句首,而感叹语气词一般用于句末且不能独立使用。 变诈几何哉?(《狼》)

类型 用法辨析 例句

肯定语气 肯定语气:“的、了、嘛、呢、啦、罢了、而已”或文言中的“也、矣、乎、然、焉、耳、而已、云、尔”。有些肯定语气词,如“罢了”“而已”,有时带有主观的感彩。 闻道有先后,术业有专攻,如是而已。(《师说》)

类型 用法辨析 例句

停顿语气 停顿语气:“啊、吧、呢、么”或文言中的“也、矣、乎、焉、兮”,一般用于句中,有停顿、强调突出前方词语的功能。 师道之不传也久矣。(《师说》)

推测语气 推测语气:“大概、恐怕”或文言中的“其、盖、殆、庶”。 吾其还也。(《烛之武退秦师》)

2.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

鲁国少儒士

《庄子》

庄子见鲁哀公,哀公曰:“鲁多儒士,少为先生方者①。”庄子曰:“鲁少儒。”哀公曰:“举鲁国而儒服,何谓少乎?”庄子曰:“周②闻之:儒者冠圜冠③者,知天时;履句屦④者,知地形;缓佩玦⑤者,事至而断。君子有其道者,未必为其服也;为其服

者,未必知其道也。公固以为不然,何不号于国中曰:无此道而服此服者,其罪死!”于是哀公号之五日,而鲁国无人敢儒服者。独有一丈夫,儒服而立乎公门。公召而问以国事,千转万变而不穷。庄子曰:“以鲁国而儒者一人(甲),可谓多(乙)?”

【注】 ①为:信仰,学习。方:道术。②周:庄子,名周。③圜冠:圆顶的帽子。④句屦(jù):方形的鞋子。句:方。⑤缓佩玦(jué):用五色的丝绳系穿玉玦。

(1)填入文中甲、乙两处最恰当的语气词是( )

A.耳 B.哉 C.矣

D.乎 E.也 F.焉

(2)解释下列句子中“乎”字的用法和意义。

①举鲁国而儒服,何谓少乎?

②独有一丈夫,儒服而立乎公门。

___________________________________________________________

①语气助词,表疑问,呢;②介词,同“于”。

√

√

【参考译文】

庄子拜见鲁哀公,鲁哀公(对他)说:“(我们)鲁国有很多儒家学士,很少有信仰先生道术的人士。”庄子说:“鲁国很少儒家学士。”哀公说:“全鲁国都是穿着儒士服装的人,怎么说儒士很少呢?”庄子说:“我听说,儒士戴圆帽的,知晓天时;穿着方鞋的,熟悉地形;佩戴用五色丝绳系着玉玦的,遇事能决断。君子有这种儒学的,未必穿这种儒士服装;穿这种儒士服装的,未必懂得

儒学。你既然认为不是这样,何不向国中下令说:没有儒教才学而穿着儒学服装的,那就是死罪。”于是鲁哀公下令五天后,鲁国没有敢穿儒服的人。只有一个男子穿着儒服站立在宫廷门口。鲁哀公马上召见并询问国家大事,无论怎样变化发问,他都应对自如。庄子说:“鲁国作为儒学的故乡,只有一名儒士,怎么能说是很多呢?”

副词是用来修饰动词、形容词或其他副词,表示程度、范围、时间、语气等的虚词。一般作句子的状语或补语。副词按用法可以分为三类。

文言虚词之副词

类型 用法辨析 例句

表程度 ①表示“稍微”之意。例如:少、稍、略。②表示“更加”之意。例如:益、弥、愈、更。③表示“非常、尤其”之意。例如:最、极、甚、至、尤、良、绝、颇。 ①乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。(《项脊轩志》)稍:略微,稍微。

②奉之弥繁,侵之愈急。(《六国论》)弥:更加。愈:更加。

类型 用法辨析 例句

表范围 ①表示“全、都、一起”之意。例如:悉、皆、咸、俱、举、凡、共、并。②表示“只、不过”之意。例如:唯、特、徒、独、直、第、但、止、则、仅、顾。 ①村中闻有此人,咸来问讯。(《桃花源记》)咸:都。

②但见悲鸟号古木。(《蜀道难》)但:只。

类型 用法辨析 例句

表时间 ①表示“曾经、已经”之意。例如:既、已、曾、尝、向、初、始、昔。②表示“经常、一向”之意。例如:常、素、雅、恒。③表示“不久”之意。例如:寻、旋、既而、未几。④表示“正、恰好”之意。例如:会、正、适、方、属。⑤表示“将要”之意。例如:将、且。⑥表示“终于、最 后”之意。例如:终、卒、竟。 ①吾尝终日而思矣。

(《劝学》)尝:曾经。

②寻向所志,遂迷。

(《桃花源记》)向:以前。

③若属皆且为所虏。

(《鸿门宴》)且:将要。

3.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

楚、魏会于晋阳,将以伐齐,齐王患之,使人召淳于髡曰:“楚、魏谋欲伐齐。愿先生与寡人共忧之。”淳于髡大笑而不应。王复问之,又复大笑而不应,三问而三不应。王怫然作色曰:“先生以寡人国为戏乎?”淳于髡对曰:“臣不敢以王国为戏也,臣笑臣邻之祠田也,以奁饭与一鲋鱼。其祝曰:‘下田洿邪,得谷百车,蟹堁者宜禾。’臣笑其所以祠者少,而所求者多。”王曰:“善。”赐之千金,革车百乘,立为上卿。

(节选自《说苑·复恩》)

下列各组句子中,加点(加红)词的意义和用法不相同的一组是( )

A.将以伐齐 醉不成欢惨将别

B.愿先生与寡人共忧之 而吾与子之所共适

C.又复大笑而不应 今年欢笑复明年

D.蟹堁者宜禾 于反覆不宜卤莽

D [A项,“将”都是时间副词,将要。B项,“共”都是范围副词,一同。C项,“复”都是副词,又。D项,前者动词,适宜;后者副词,应该。]

√

【参考译文】

楚王、魏王在晋阳会盟,打算攻打齐国,齐王忧虑这件事,派人召来淳于髡并对他说:“楚、魏两国合谋,想要攻打我们齐国。希望先生与我一起分担其忧。”淳于髡听后大笑而没有回应。过了一会儿,齐王再次问他,淳于髡又一次大笑而不应,第三次问他还是没有回应。齐王脸上现出愤怒之色,对他说:“先生拿我的国家当儿戏吗?”淳于髡回答说:“我不敢拿大王的国家当儿戏,我笑我的邻居用一盒饭和一条鲜鱼祭祀田神。他祷告说:‘地势低洼、容易积水的劣田,(让我)收获百车谷子,高地也适宜种植庄稼。’我笑话他用来祭祀的供品少而希求的东西多啊。”齐王说:“你讲得好。”赏赐淳于髡一千金、一百辆兵车,并封他为上卿。

代词是用来代替词、短语或句子的词,它的作用是避免重复,使文章简洁。具体用法和例句如下。

文言虚词之代词

用法辨析 例句

①人称代词。第一人称代词,例如:吾、余、予。第二人称代词,例如:女、汝、尔、而、乃、若。第三人称代词,例如:之、其、厥、彼。表人称复数的词,例如:若属、吾辈。 ①失其所与,不知。(《烛之武退秦师》)其:自己。

②彼与彼年相若也,道相似也。(《师说》)彼:他。

用法辨析 例句

②指示代词。近指代词,例如:此、斯、之、是、兹。远指代词,例如:彼、夫、其。虚指代词,例如:某、或、莫。 ③予观夫巴陵胜状。(《岳阳楼记》)夫:那。

④或以为死,或以为亡。(《陈涉世家》) 或:有的人。

③疑问代词。例如:孰、何、奚、胡、恶、安、焉。 ⑤沛公安在?(《鸿门宴》)安:哪里。

4.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

长洲尤翁开钱典。岁底,闻外哄声,出视,则邻人也。司典者前诉曰:“某将衣质钱,今空手来取,反出詈语,有是理乎!”其人悍然不逊,翁徐谕之曰:“我知汝意,不过为过新年计耳。此小事,何以争为?”命检原质,得衣帷四五事,翁指絮衣曰:“此御寒不可少。”又指道袍曰:“与汝为拜年用,他物非所急,自可留也。”其人得二件,默然而去。是夜竟死于他家,涉讼经年。盖此人因负债多,已服毒,知尤富可诈,既不获,则移于他家耳。或问尤翁:“何以预知而忍之?”翁曰:“凡非理相加,其中必有所恃。小不忍则祸立至矣。”人服其识。

(节选自冯梦龙《智囊·知微》)

下列各组句子中,加点(加红)词的意义和用法相同的一组是( )

A.其人悍然不逊 吾其还也

B.何以争为 何为其然也

C.或问尤翁 或得日,或否

D.何以预知而忍之 其若是,孰能御之

B [A项,“其”,前者代词,那,那个;后者副词,表祈使语气。B项,“何”在这里都是疑问代词,什么,是“为”的宾语。C项,“或”,前者代词,指人;后者代词,指物(山峰)。D项,“之”,前者代词,这人;后者代词,这事。]

√

【参考译文】

长洲尤翁开钱庄营生。年末,听到门外有吵闹声,出门一看,原来是邻居。司典者(管理典当的职员)上前对尤翁诉说:“此人拿衣服来典押借钱,现在却空手前来赎取,反而出口骂人,有这种道理吗?”此人还是一副剽悍不驯的样子。尤翁慢慢地告诉他说:“我知道你的心意,不过是为新年打算而已,这种小事何必争吵?”就命家人检查他原来抵押的物品,共有四五件衣服。尤翁指着棉衣道:“这件是御寒不可少的。”又指着长袍道:“这件给你

拜年用,其他不是急需,自然可以留在这里。”这个人拿了两件衣服,默默地离去。但是当夜竟然死在别人家,官司打了一年。原来这个人负债太多,已经服毒还没有发作,打算自杀讹诈人钱财,心想尤翁有钱,好做讹头,既然不成,又转移到别人家。有人问尤翁:“为什么事先知道而强忍着?”尤翁说:“凡是别人同你发生冲突而不合常理,一定有所仗恃。小事不能忍,灾祸立刻降临。”人人都佩服他的见识。

介词是用在名词、代词或名词性短语前面,以表示与之有关的时间、处所、方式、原因、对象等的词。具体用法和例句如下。

文言虚词之介词

用法辨析 例句

①引出动作的工具、方法、凭借。例如:以、因。 ①何以战?(《曹刿论战》)以:介词,凭借。

②引出动作的对象。例如:于、与、因、为、乎。 ②于其身也,则耻师焉。(《师说》)于:介词,对于。

用法辨析 例句

③引出动作的原因。例如:于、以、为。 ③不以物喜,不以己悲。(《岳阳楼记》)以:介词,因为。

④引出动作的时间、处所。例如:于、乎、自、从、缘、以。 ④有朋自远方来,不亦乐乎?(《论语·学而》)自:介词,从。

⑤引出主动者,表示被动。例如:于、乎、为。 ⑤此非孟德之困于周郎者乎?(《赤壁赋》)于:介词,被。

5.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

楚人将与吴人战,楚兵寡而吴兵众,楚将军子囊曰:“我击此国必败,辱君亏地,忠臣不忍为也。”不复于君,黜兵而退。至于国郊,使人复于君曰:“臣请死。”君曰:“子大夫之遁也,以为利也。而今诚利,子大夫毋死。”子囊曰:“遁者无罪,则后世之为君臣者,皆入不利之名,而效臣遁。若是,则楚国终为天下弱矣。臣请死。”退而伏剑。君曰:“诚如此,请成子大夫之义。”乃为桐棺三寸,加斧质其上,以徇于国。

(节选自《说苑·立节》)

下列各组句子中,加点(加红)词的意义和用法相同的一组是( )

A.楚人将与吴人战 为吾与汝双栖之所

B.至于国郊 步余马于兰皋兮

C.则楚国终为天下弱矣 既自以心为形役

D.以徇于国 少以父任,兄弟并为郎

B [A项,“与”,和,前者介词,后者连词。B项,“于”,都是介词,表处所。C项,“为”,前者动词,变成;后者介词,表被动。D项,“以”前者介词,用(此);后者介词,凭借。]

√

【参考译文】

楚国将与吴国开战,楚军兵少而吴军兵多,楚国将军子囊说:“我们攻击吴国必定失败,使国君受辱,使国土受损,这是忠臣不忍心做的。”他不向国君再行请示,便罢兵撤退。回到了国都郊外,他派人向国君复命说:“请求赐我一死。”国君说:“你逃跑,是对国家有利。而今看来确实有利,你不必死。”子囊说:“(如果)逃跑的人没有罪过,那么后世做国君与臣子的,都会用于国不利的名义来仿效我逃跑。如果像这样,那么楚国终究会成为天下的弱国了。我请求赐死。”他退下来就伏剑自尽。国君说:“果真如此,就让我成全你的大义。”于是就给他做了三寸厚的桐木棺材,把铁砧放在棺材之上,以此在国都向众人宣示。

助词是古代汉语中不能单独使用,也不能充当句子成分,只能在句中起某种辅助作用的词。具体用法和例句如下。

文言虚词之助词

类型 用法辨析 例句

结构助词 ①之:常作为定语、补语、宾语前置、定语后置的标志,或用于主谓之间,取消句子独立性。 ②所:常与后面的动词构成名词性“所”字结构,表示人、事物、处所等,作句子的主语、宾语、定语。 ①何陋之有?(《陋室铭》)之:宾语前置的标志,不译。

②此人一一为具言所闻。

(《桃花源记》)所闻:所知道的一切。

类型 用法辨析 例句

音节助词 音节助词是指没有实义、只起调节音节作用的助词。常见的音节助词有:之、者、其、言、有、止。 久之,目似瞑,意暇甚。(《狼》)之:词缀,凑足音节,无实际意义。

复音虚词和文言兼词

1.复音虚词

在文言文中,有一些虚词常常两两结合在一起使用,其中一部分结合得相当稳固,因此,人们把两个结合得稳固的虚词称为“固定结构”。这类虚词统称为“复音虚词”。常见的有:奈何、无乃、有以(无以)、所以、是故、既而、而况、俄而、无何、相与、至于、于是、孰与等,要注意其用法和翻译。

2.文言兼词

所谓文言兼词,是指古代汉语中某一类词兼有互相结合的两个字的意义和用法,这种词的读音有的是它代表的两个字的声音的拼合,例如“诸”是“之”与“于”(“于”古音wū)的合音。但不是所有的兼词都是合音词。兼词虽数量不多,但遍贯古籍,长盛不衰。常见的有:焉(“于之”或“于是”的合音)、诸(“之于”或“之乎”的合音)、盍(“何不”的合音)、曷(同“盍”,“何不”的合音)、叵(“不可”的合音)、旃(音zhān,“之焉”的合音),要注意其用法和翻译。

6.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

噫!今天下盖尝患无材。吾闻之,六国合从,而辩说之材出;刘、项并世,而筹划战斗之徒起;唐太宗欲治,而谟谋谏诤之佐来。此数辈者,方此数君未出之时,盖未尝有也;人君苟欲之,斯至矣。今亦患上之不求之、不用之耳。天下之广,人物之众,而曰果无材可用者,吾不信也。

(节选自王安石《临川先生文集·材论》)

下列各组句子中,加点(加红)词的意义和用法不相同的一组是( )

A.而辩说之材出 惠王用张仪之计

B.人君苟欲之,斯至矣 吾属今为之虏矣

C.上之不求之、不用之耳 此亡秦之续耳

D.吾不信也 而笑李渤之陋也

B [A项,“之”均为定语之间的结构助词,译为“的”;B项,“矣”均为语气助词,但前者表陈述,后者表感叹;C项,“耳”均为语气助词,表限止语气,罢了;D项,“也”均为陈述语气,同时兼有判断的意思。]

√

【参考译文】

唉!如今天下还有人担心没有人才可以使用。我听说过,战国时六国联合之际,于是辩论、游说的人才就出来了;刘邦、项羽并存于世,于是筹划的谋士、打仗的武将这类人物就出来了;唐太宗希望把国家治理好,于是运筹谋略、敢于直谏的辅臣就出来了。这几类人,当那几位君主没有出现时,他们大概也是不会显露的;君主们想得到他们,这些人就出来了。今天也是这样,值得担心的只是居上位者不愿使用人才罢了。凭着天下这样广大,人物这样众多,而偏要说真的是没有人才可用,我不相信。

“而”作为文言文中一个重要的虚词,它的主要用法是作为两项内容的连接词,表明前后内容或上下句之间的关系,但是作为连词,构成的关系较为复杂。以下三种情况最容易辨析不清,我们重点加以讲解。

二、最易混淆的4个虚词

而

1.指出下列各句中“而”的意义和用法。

(1)蟹六跪而二螯。(《劝学》) 而:_____________________

(2)拔剑切而啖之。(《鸿门宴》) 而:____________________________

(3)君子博学而日参省乎己。(《劝学》) 而:____________________________

(4)今人有大功而击之。(《鸿门宴》) 而:______________

表并列关系,和,或不译

表顺承关系,就,接着,或不译

表顺承关系,就,接着,或不译

表转折关系,却

(5)仁义不施而攻守之势异也。(《过秦论》) 而:________________

(6)项王按剑而跽曰。(《鸿门宴》) 而:________________________________________

(7)籍吏民,封府库,而待将军。(《鸿门宴》) 而:______________

(8)盖将自其变者而观之。(《赤壁赋》) 而:______________

表因果关系,因而

表修饰关系,用于连接状语和中心语,可不译

表目的关系,来

表目的关系,来

“以”在文言文中是使用最广泛的一个虚词,在其众多的义项中,我们重点区分最易混淆的“以”表原因时的两类词性。

以

2.指出下列各句中“以”的意义和用法。

(1)少以父任,兄弟并为郎。(《苏武传》) 以:__________

(2)但以刘日薄西山。(《陈情表》) 以:__________

(3)不赂者以赂者丧。(《六国论》) 以:__________

(4)臣以供养无主。(《陈情表》) 以:__________

介词,因为

连词,因为

介词,因为

介词,因为

“与”表“和、跟、同”的意思时,既可以作介词,又可以作连词。在某些试题中,此类“与”属于意义相同而用法不同,尤其需要注意辨别区分。另外,如何分清“与”是实词还是虚词,这也是个关键问题。

与

3.指出下列各句中“与”的意义和用法。

(1)未得与项羽相见。(《鸿门宴》) 与:________________

(2)苏子与客泛舟游于赤壁之下。(《赤壁赋》) 与:____________

(3)则与一生彘肩。(《鸿门宴》) 与:________________

介词,和、跟、同

连词,和、同

动词,给予、授予

(4)吾与点也。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

与:__________

(5)恐年岁之不吾与。(《离骚》) 与:________________

(6)况吾与子渔樵于江渚之上。(《赤壁赋》) 与:________________

动词,赞成

动词,等候,等待

动词,等候,等待

如何区分“焉”作代词或兼词还是作语气助词?我们只要注意辨别,就有规律可循。只要符合下列条件之一的,句尾的“焉”字即为语气助词,否则就是代词或兼词。

焉

4.指出下列各句中“焉”的意义和用法。

(1)子亦有不利焉。(《烛之武退秦师》) 焉:____________________

(2)且焉置土石?(《愚公移山》) 焉:__________________

(3)积土成山,风雨兴焉。(《劝学》) 焉:__________________

(4)万钟于我何加焉。(《鱼,我所欲也》) 焉:____________________

表陈述语气的助词,啊

表疑问的代词,哪里

兼词,于此,在这里

表反问的语气助词,呢

(5)若不阙秦,将焉取之?(《烛之武退秦师》) 焉:__________________

(6)犹且从师而问焉。(《师说》) 焉:______________

表疑问的代词,哪里

代词,代指老师

有些虚词是构成特殊文言句式的标志词,其用法是固定的,如用“者”“也”“乃”“为”表判断,用“见”“于”“为”“为所”表被动,用“之”“是”表宾语前置。此外,还有一些含有虚词的固定格式,如“是以”为“以是”的倒装,译为“因为这”;“无以”译为“没有用来……的”;“无乃……乎”译为“恐怕……吧”;“其……之谓也(乎)”根据情况可译为“大概(恐怕、难道)说的是……吧(吗)”。

三、文言虚词的推断方法

标志识别法

运用标志识别法,推断下列各句中加点(加红)词的意义和用法。

(1)夫晋,何厌之有(《烛之武退秦师》) ____________

(2)臣诚恐见欺于王而负赵(《廉颇蔺相如列传》) __________

(3)不积小流,无以成江海(《劝学》) ________________________

宾语前置标志

被动句标志

固定短语,没有(办法)用来

把文中画横线的语句翻译成现代汉语,注意标志性虚词。

今君欲法圣王之服,不法其制,法其节俭也,则虽未成治,庶其有益也。今君穷台榭之高、极污池之深而不止,务于刻镂之巧、文章之观而不厌,则亦与民为仇矣。若臣之虑,恐国之危,而公不平也。公乃愿致诸侯,不亦难乎?公之言过矣。

(节选自《晏子春秋》)

(1)今君欲法圣王之服,不法其制,法其节俭也,则虽未成治,庶其有益也。

______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)公乃愿致诸侯,不亦难乎?公之言过矣。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

现在君王想效法圣王的服饰,却不想效法他们的制度,如果效法他们的节俭,那么即使达不到圣王之治,差不多还是有好处的。(“之”,助词“的”;“则”,那么;“庶其”,差不多,大概)

您竟然还想让诸侯来归附,这不是太困难了吗?您的话错了。(“乃”,却,竟然;“不亦……乎?”反问句标志,“不也……吗?”)

【参考译文】

现在君王想要效法圣王的服饰,却不想效法他们的制度,如果效法他们的节俭,那么即使达不到圣王之治,差不多还是有好处的。但君王极尽台榭之高、池塘之深而没有止境,追求雕镂的精巧、装饰的华美而没有满足,那么这也是在和百姓结仇。依我的想法,恐怕国家危险了,您也不得安宁。您竟然还想让诸侯来归附,这不是太困难了吗?您的话错了。

对称分析法就是根据句子的对称关系来推断文言虚词的意义和用法。文言文尤其是骈体文特别讲究整齐、对称,因此,我们可从一个比较熟悉的虚词的意义和用法推知相同位置的另外一个疑难虚词的意义和用法。如“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”(《归去来兮辞并序》)中“以”和“而”处于对称位置,句中的“以”是表修饰关系的连词,由此可推断“而”也是表修饰关系的连词。

对称分析法

运用对称分析法,推断下列各句中加点(加红)词的意义和用法。

(1)因利乘便,宰割天下,分裂山河。(《过秦论》)

___________________________________________________________

(2)酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。(《滕王阁序》)

___________________________________________________________

(3)群贤毕至,少长咸集。(《兰亭集序》)

___________________________________________________________

“因”与“乘”对称,“因”的意思就是“趁着、乘着”

“以”和“而”对称,“以”的用法同“而”

“毕”和“咸”对称,“毕”的意思就是“咸,全部”

把文中画横线的语句翻译成现代汉语,注意虚词的翻译。

士不以利移,不为患改。孝敬忠信之事立,虽死而不悔。智而用私,不如愚而用公,故曰巧伪不如拙诚。学问不倦,所以治己也;教诲不厌,所以治人也。

(节选自《说苑》)

(1)士不以利移,不为患改。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)智而用私,不如愚而用公,故曰巧伪不如拙诚。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

士大夫的志向不因为受到利益的诱惑而转移,也不因为祸患灾难而改变初衷。(“以”,因为;“为”,因为)

拥有大智慧却用来谋取私利的人,比不上那些愚钝却用于为公共利益的人,所以说虚假巧妙的伪装比不上守拙的诚心。(“而”,转折连词,却)

【参考译文】

士大夫的志向不因为受到利益的诱惑而转移,也不因为祸患灾难而改变初衷。孝顺父母、尊敬长辈、忠于职守、讲求信用,这四种美好的品德建立起来,即使死了也不会感到后悔。拥有大智慧却用来谋取私利的人,比不上那些愚钝却用于为公共利益的人,所以说虚假巧妙的伪装比不上守拙的诚心。求学和发问不倦怠,是用来严格要求自己的原则;教诲他人不满足,是用来要求别人的原则。

很多文言虚词在句子结构中有着特殊的语法功能,因此根据语境认定这些虚词的特殊语法功能,就可以推断出虚词的意义和用法。下面以“之”为例,结合例句作具体分析:

语法分析法

位置及用法 例句及分析

如果处于谓语位置,可视为动词。 项伯乃夜驰之沛公军。(《鸿门宴》)之:动词,到。

位置及用法 例句及分析

如果处在宾语部分的两个名词之间,则译为指示代词“这样”。 曾不能损魁父之丘。(《愚公移山》)之:这样。

如果处在主谓之间,则为取消句子独立性的助词。 夫人之相与。(《兰亭集序》)之:用于主谓之间,取消句子的独立性。

运用语法分析法,推断下列各句中加点(加红)词的意义和用法。

(1)如今人方为刀俎,我为鱼肉。(《鸿门宴》)

___________________________________________________________

(2)胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞并序》)

___________________________________________________________

(3)慎勿为妇死,贵贱情何薄!(《孔雀东南飞并序》)

___________________________________________________________

“为”处在谓语位置,应为动词“是”

处在谓语位置,应为动词“到”

处在名词前,状语位置,应是介词短语作状语,翻译为“因,因为”

把文中画横线的语句翻译成现代汉语,注意虚词的语法作用。

(苏秦)说秦王书十上而说不行。黑貂之裘敝,黄金百斤尽,资用乏绝,去秦而归。羸縢履 ,负书担橐,形容枯槁,面目黧黑,状有愧色。归至家,妻不下纴,嫂不为炊,父母不与言。喟然叹曰:“妻不以我为夫,嫂不以我为叔,父母不以我为子,是皆秦之罪也。”乃夜发书,陈箧数十,得太公《阴符》之谋,伏而诵之,简练以为揣摩。读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足,曰:“安有说人主不能出其金玉锦绣,取卿相之尊者乎?”期年,揣摩成,曰:“此真可以说当世之君矣!”

(节选自《战国策·秦策一》)

(1)妻不以我为夫,嫂不以我为叔,父母不以我为子,是皆秦之罪也。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)安有说人主不能出其金玉锦绣,取卿相之尊者乎?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

妻子不把我当丈夫,嫂子不把我当小叔,父母不把我当儿子,这都是我的过错啊!(注意“以”“为”“之”“也”的用法)

哪有去游说国君,而不能让他拿出金玉锦绣,取得卿相之尊的人呢?(注意“安”“乎”“之”“者”的用法)

【参考译文】

劝说秦王的奏折多次呈上,而苏秦的主张仍未实行。黑貂皮大衣穿破了,一百斤黄金也用完了,钱财一点不剩,只得离开秦国,返回家乡。(他)缠着绑腿布,穿着草鞋,背着书箱,挑着行李,脸上又瘦又黑,一脸羞愧之色。回到家里,妻子不下织机,嫂子不去做饭,父母不与他说话。苏秦长叹道:“妻子不把我当丈夫,嫂子不把我当小叔,父母不把我当儿子,这都是我的过错啊!”于是半夜找书,摆开几十只书箱,找到了姜太公的兵书,埋头诵读,反复选择、熟习、研究、体会。读到昏昏欲睡时,就拿针刺自己的大腿,鲜血一直流到脚跟,并自言自语说:“哪有去游说国君,而不能让他拿出金玉锦绣,取得卿相之尊的人呢?”满一年,研究成功,说:“这下真的可以去游说当代国君了!”

有些文言词兼有实词和虚词两种性质,可借助上下文的语境,推断其词性和用法。词性不一样,用法也不一样。下面以“之”为例,结合例句作具体分析:

词性界定法

词性 例句及分析

动词 “牛何之?”对曰:“将以衅钟。”(《齐桓晋文之事》)之:动词,去,往。

词性 例句及分析

助词 不如须臾之所学也。(《劝学》)之:助词,无实义。

蚓无爪牙之利。(《劝学》)之:助词,定语后置标志。

代词 我欲因之梦吴越。(《梦游天姥吟留别》)之:代词,这,指代越人关于天姥山的传说。

运用词性界定法,推断下列语句中加点(加红)词的意义和用法。

(1)犹且从师而问焉。(《师说》)

___________________________________________________________

(2)至丹以荆卿为计,始速祸焉。(《六国论》)

___________________________________________________________

(3)盘盘焉,囷囷焉。(《阿房宫赋》)

___________________________________________________________

(4)焉用亡郑以陪邻?(《烛之武退秦师》)

___________________________________________________________

代词,指代老师,译为“他”

语气词,表陈述语气

形容词词尾,……的样子

疑问副词,怎么

翻译文中画横线的句子,注意虚词的翻译。

太祖尝弹雀于后园,有臣称有急事请见,太祖亟见之,其所奏乃常事耳。上怒,诘其故。对曰:“臣以尚急于弹雀。”上愈怒,举柱斧柄撞其口,堕两齿,其人徐俯拾齿置怀中。上骂曰:“汝怀齿欲讼我耶?”对曰:“臣不能讼陛下,自当有史官书之。”上悦,赐金帛慰劳之。

(节选自司马光《涑水记闻》)

(1)有臣称有急事请见,太祖亟见之,其所奏乃常事耳。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)上怒,诘其故。对曰:“臣以尚急于弹雀。”

___________________________________________________________

___________________________________________________________

有个臣子说有急事求见,宋太祖急忙召见了他,(但)他上奏的却是普通的事情。

宋太祖生气了,责问他缘故。臣子回答说:“臣以为这些事情比用弹弓射鸟雀紧急。”

【参考译文】

宋太祖曾经在皇宫的后园用弹弓射黄雀,有个臣子说有急事求见,宋太祖急忙召见了他,(但)他上奏的却是普通的事情。宋太祖生气了,责问他缘故。臣子回答说:“我以为这些事情比用弹弓射鸟雀紧急。”宋太祖更加生气了,举起斧柄撞了臣子的嘴,(臣子)被撞落了两颗牙齿,那个人慢慢低下头捡起了牙齿,放在怀里。宋太祖责骂(他)说:“你怀里揣着牙齿,想告我的状吗?”(臣子)回答说:“我没有资格状告陛下,自然应该有记载历史的官员记录这件事。”皇上高兴了,赏赐了黄金和丝织品安慰犒劳他。

有些虚词在句中的位置不同,其用法和意义也会不同。因此,我们可以根据虚词在句中的位置和前后关系、搭配习惯等,来推断虚词的意义和用法。下面以“其”为例,结合例句作具体分析:

位置推断法

位置及用法 例句及分析

用在句首,一般作代词。 今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。(《鸿门宴》)其:代词,指项庄。

位置及用法 例句及分析

用在句首,还常作语气副词,表反问或揣测。 其皆出于此乎?(《师说》)其:表揣测语气。

用在动词后,一般作代词。 于乱石间,择其一二叩之,硿硿然。(《石钟山记》)其:代词,指石钟山。

用在名词(或代词)后,一般作语气副词,表商量、期望、祈使语气。 吾其还也。(《烛之武退秦师》)其:副词,表祈使,还是。

运用位置推断法,推断下列各句中加点(加红)词的意义和用法。

(1)相与枕藉乎舟中。(《赤壁赋》)

___________________________________________________________

(2)此非孟德之困于周郎者乎?(《赤壁赋》)

___________________________________________________________

(3)噫吁嚱,危乎高哉!(《蜀道难》)

___________________________________________________________

(4)生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(《师说》)

___________________________________________________________

介词,在

语气词,表疑问语气

语气词,与“哉”同

前者介词,在;后者介词,表比较

把文中画横线的语句翻译成现代汉语,注意虚词的位置与译法。

畿内有蝗。上入苑中,见蝗,掇数枚,举手欲吞之,左右谏曰:“恶物或成疾。”上曰:“朕为民受灾,何疾之避!”遂吞之。是岁,蝗不为灾。上曰:“朕每临朝,欲发一言,未尝不三思,恐为民害。”知起居事杜正伦曰:“臣职在记言,陛下之言失,臣必书之,岂徒有害于今?亦恐贻讥于后。”上悦,赐帛二百段。

(节选自《资治通鉴·唐纪》)

(1)上曰:“朕为民受灾,何疾之避!”遂吞之。是岁,蝗不为灾。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2)陛下之言失,臣必书之,岂徒有害于今?亦恐贻讥于后。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

唐太宗说:“我为百姓受苦受灾,逃避什么疾病呢?”于是,吞下去了。这一年,蝗虫没有成灾。

陛下的言论有过失,我一定会记录下来,(陛下的错误言论)难道仅仅对现在有害?恐怕也会留给后人笑柄。

【参考译文】

长安地区出现了蝗灾。太宗到玄武门北面的禁苑,看见了蝗虫,拾取几只蝗虫,举手要吞掉蝗虫,身边的人劝谏道:“吃脏东西容易得病。”唐太宗说:“我为百姓受苦受灾,逃避什么疾病呢?”于是,吞下去了。这一年,蝗虫没有成灾。太宗说:“我每次上朝,想要说的每一句话,未曾不多次思考,恐怕伤害了百姓。”知起居事杜正伦说:“我的职责在于记录皇上的言论,陛下的言论有过失,我一定会记录下来,(陛下的错误言论)难道仅仅对现在有害?恐怕也会留给后人笑柄。”太宗非常高兴,赐锦帛二百段。

句意推断法就是根据句子的大意来推断虚词在文中的意义和用法,即根据文章的上下文,在总体把握句意的基础上来确定某个虚词的意义和用法。

句意推断法

根据这段文字的语境,推断下列虚词在文中的意义和用法。

圣人之(①__________________________________)所以为(②__________)圣,愚人之所以为愚,其(③______________________)皆出于(④____________)此乎?爱其(⑤__________)子,择师而教之(⑥____________________);于(⑦____________)其(⑧______________)身也,则耻师焉(⑨______________________),惑矣(⑩___________________)。

助词,主谓之间,取消句子独立性

动词,成为

副词,表推测语气,恐怕

介词,表对象

代词,他的

代词,他,指代儿子

介词,对于

代词,指代自己

语气词,表陈述语气

语气词,表感叹语气

把文中画横线的语句翻译成现代汉语,注意语境对虚词的作用。

太后曰:“丈夫亦爱怜其少子乎?”(触龙)对曰:“甚于妇人。”太后笑曰:“妇人异甚。”对曰:“老臣窃以为媪之爱燕后贤于长安君。”曰:“君过矣!不若长安君之甚。”左师公曰:“父母之爱子,则为之计深远。媪之送燕后也,持其踵,为之泣,念悲其远也,亦哀之矣。已行,非弗思也,祭祀必祝之,祝曰:‘必勿使反。’岂非计久长,有子孙相继为王也哉?”太后曰:“然。”

(节选自《战国策》)

(1)老臣窃以为媪之爱燕后贤于长安君。

___________________________________________________________

(2)媪之送燕后也,持其踵,为之泣,念悲其远也,亦哀之矣。

______________________________________________________________________________________________________________________

我私下认为,您疼爱燕后就超过了疼爱长安君。

您送燕后出嫁的时候,拉着她的脚后跟为她哭泣,这是惦念并伤心她嫁到远方,也够可怜的了。

【参考译文】

太后说:“你们男人也疼爱小儿子吗?”触龙说:“比妇女还厉害。”太后笑着说:“妇女更厉害。”触龙回答说:“我私下认为,您疼爱燕后就超过了疼爱长安君。”太后说:“你错了!不像疼爱长安君那样厉害。”左师公说:“父母疼爱子女,就得为他们考虑长远些。您送燕后出嫁的时候,拉着她的脚后跟为她哭泣,这是惦念并伤心她嫁到远方,也够可怜的了。她出嫁以后,您也并不是不想念她,可您祭祀时,一定为她祝告说:‘千万不要被赶回来啊。’难道这不是为她作长远打算,希望她生育子孙,一代一代地做国君吗?”太后说:“是这样。”

练案19 专项对点 掌握文言虚词的意义、用法以及推断技巧

综合运用各种推断虚词的方法,推断下面文段中加点字的意义和用法。

1.解释文段中“而”的意义和用法。(11分)

兵者,诡道也,须戮力同心。蟹六跪而(①__________________)二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者也,而(②_________________)况战乎?故冯婉贞曰:“诸君而(③____________________)有意,瞻予马首可也。”婉贞,而(④__________________________)翁豪杰者,然青取之于蓝而(⑤__________________)青于蓝。婉贞博学而(⑥____________________)日参省乎己,非特效书生终日而(⑦____________________)

连词,表并列,不译

连词,表递进,更

连词,表假设,如果

代词,同“尔”。你,你的

连词,表转折,却

连词,表递

连词,表修饰,不译

进,并且

思也。众应之。既而(⑧_______________________),婉贞率诸少年结束而(⑨____________________)出,果大捷。众皆叹:婉贞,小女子而已(⑩____________________________________________________); 其行,乃巾帼英杰而( ___________________________)。

复音词,不久,一会儿

连词,表承接,不译

复音词,放在句尾,表限制的语气助词,相当于“罢

语气助词,表肯定语气,不译

了”

【参考译文】

兵法,(是一门讲究)变幻莫测的学问,(并且)需要齐心协力。螃蟹有六条腿和两个钳子,(但是)(它是)(一种)没有蛇鳝的洞穴就无法藏身的动物,更何况是兵法呢?所以冯婉贞说:“大家如果有抗敌的想法,看我的马头(就)可以了。”婉贞,你的父亲就是一位英雄豪杰,但是(你)(就像)靛青,从兰草中提取却比兰草的颜色更深。婉贞博学多才而且每天反省自己的言行,不是效仿读书人整天地枯坐思考啊。大家回应她。不久,婉贞率领众少年穿戴好服装出来,果然大获全胜。众人都赞叹:婉贞,(只是)小女子罢了:她的行为,却是巾帼豪杰啊。

2.解释文段中“焉”的意义和用法。(8分)

秦军过崤山间,见峭峭焉(①______________________________

_____),狭狭焉(②_______________________________________),未料有伏焉(③_____________________________),将士虽全力以搏,无奈进退不能,少焉(④________________________),死之殆尽,故致大败。于是余有叹焉(⑤_______________),骄而轻敌若此,焉(⑥______________________)能不败?万军于之何加焉(⑦__________________________)?但以其傲,斥焉(⑧_____________

____________),则必无颜世上矣。

形容词词尾,约同于“然”,……

样子

形容词词尾,约同于“然”,……的样子

兼词,相当于“于彼”,在那里

句中语气助词,表示停顿

语气助词,不译

疑问代词,怎么,哪里

句末语气助词,相当于“呢”

代词,相当于

“之”,他们

【参考译文】

秦军路过崤山,看到那里山势陡峭狭窄,没有料到晋国在那里设有埋伏,将士们虽然全力拼搏,无奈进退两难,不久,差不多都战死了,所以导致大败。对这件事我很有感慨,如此骄傲轻敌,怎么能不打败仗?(即使)千军万马对他们又有什么益处呢?就因为他们骄傲,斥责他们,他们一定没脸在世上活着了。

3.解释文段中“以”的意义和用法。(15分)

“秉烛夜游,良有以(①___________)也。”若以(②_________

___)己美于潘安,则出无伤;否则,以(③______________________

_____________________________________)吾之容现于当衢,则恐惊人。故自当以(④_________)书卷为伴,弃险以(⑤_____________

______________)远则不敢至之怯,慕“拥火以(⑥_______________

______________)入深穴”之勇,醉“木欣欣以(⑦_______________

________________________________)向荣,泉涓涓而始流”之……

名词,原因

动词,认

为

介词,动作行为所用或

所凭借、依据的工具、方法及其他,凭借

介词,把

连词,相当于

“而”,表并列

连词,相当于

“而”,表修饰

连词,相当于

“而”,表修饰,连接状语和中心词

畅游书海以(⑧___________________________)极天地之乐,如此,以(⑨______________________________)帝位予我,亦弃之也,岂以(⑩__________________________________________________)冕之故而弃心神之逸?以( _____________________________)吾有如此之意,故方能长享逸乐。吾虽以( _________________________

____________________)康熙六年至京师,然终未以( ___________

____________________________________)权贵交。以( _________

________________________)上乃吾心之剖白,希汝能察之,故不必有“贤不见用,忠不见以( ______________________)”之叹。

连词,表目的,可译为“来”

介词,起提宾作用,可译为“把”

介词,表示动作行为产生的原因,可译为“因”“因为”

连词,表原因,可译为“因为”

介词,引进动作、行为发生

的处所,可译为“在”

介词,表示

动作、行为的对象,可译为“跟”“和”

助词,与

“上”组合,表界限或范围

动词,可译为“用”

【参考译文】

“古代的人秉烛夜游,的确是有原因的啊。”如果认为自己比潘安还英俊潇洒,那么出来走走也没什么妨碍;否则,凭借我这副面容出现在道路上,就恐怕要吓到人了。所以我自己应当把书卷作为伙伴,消除掉因为危险而遥远就不敢到达的怯懦,仰慕“拿着火把进入深穴(探险)”的勇气,陶醉在“树木欣欣向荣,泉水缓缓流动”的美景之中……畅游于书海之中来穷极天地之间的快乐,像这样,(即使)把皇帝的位子给我,我也会弃之不顾的,难道(我会)因为

一顶皇冠的缘故就抛弃精神的悠然闲逸吗?(正)因为我有这样的志向,所以才能够长久地享受闲逸和快乐。我虽然在康熙六年(1667)(就)到京城(了),但是始终没有跟权贵交往。以上就是我内心的表白,希望你能体察,因此没必要有“忠诚贤能之人不被任用”的感叹。

4.解释文段中“与”的意义和用法。(7分)

朝过夕改,君子与(①___________)之,吾亦赞同。然今人与(②________________________________________________________

______)古人孰智,庙堂与(③_________________________)坊间之识,相去甚远。为国者,与(④_________________)清廉之君子,离奸佞之小人,身体力行,事乃成。今恩足以及外夷,而功不至于彼百姓者,独何与(⑤___________________________________)?吾等与(⑥_____________________________________________________)君建言,又恐君自与(⑦____________________)吾复算耳。

动词,赞许

和“孰”组成文言固定结构,相当于“跟……比较,哪一个更……”

连词,表并列,和,跟,同

动词,结交,亲附

同“欤”,句末语气助词,表疑问,呢

介词,表施动者发出动作行为所涉及的对象,相当于“为”

介词,和,跟,同

【参考译文】

(一个人如果)在早上犯了过错到晚上就能改正,(那么)君子就会赞许他,我也赞同。但是,现代人与古人谁更有智慧,(对此)朝廷与百姓的认识,相差很大。治理国家的人,亲近清正廉明的君子,远离奸邪而善于谄媚的小人,(凡事)以身作则亲身实践,事业才会成功。如今(您的)恩德足以惠及外邦,但却不能到达本国百姓那里,(这)唯独是为什么呢?我们给您提建议,又害怕您跟我们算账啊。

5.解释文段中“为”的意义和用法。(11分)

“天行有常,不为(①____________________________________

________)尧存,不为(②_____________________________________

____)桀亡。”此为(③__________)至理,当为(④________________

________________________)世人言之,切勿使之为(⑤___________

_________________________________________)巫所惑。巫者,以诡为(⑥____________________)业,其所为(⑦______________)皆为

介词,表动作、行为的原因,相当于

“因为”

介词,表动作、行为的原因,相当于“因

为”

动词,是

介词,表示动作、

行为的对象,相当于“对”

“所”构成固定结构,表被动,相当于“被”

介词,与

动词,作为,做

动词,做

(⑧________________________________________)利也。故为(⑨________________________________________________)其来也,即斥之以此理,彰其用心。为(⑩________________________________

________________)天下除残去秽,乃吾辈本分,何辞为( __________________________________________)

介词,表动作、行为的原因,相当于“为了”

介词,表示动作、行为的时间,相当于“当”“等到”

介词,表示动作、行为的替代,相

当于“给”“替”

句末语气助词,表示疑问或反诘,相当于“呢”

【参考译文】

“上天的运行有一定的规律,不会因为圣君尧就存在,也不会因为暴君桀就灭亡了。”这是真理,应当对世人说说它,千万不要让他们被巫师迷惑。巫师,拿骗人作为职业,他所做的事情都是为了利益。所以当他来到的时候,就用这个道理斥责他,揭露他的用心。替社会清除坏的风气习俗,(这是)我们的分内之事,为何推辞拒绝呢?

6.解释文段中“其”的意义和用法。(13分)

狐谓狼曰:“羊肉其(①_________________________)鲜乎!君其(②____________________)有意,叼其(③____________________)一而啖之,得饱其(④______________________)口福。”狼曰:“其(⑤_______________________)如猛犬何?”狐间于犬曰:“羊数詈言,其(⑥_____________________)言不堪入耳,君乃无所怒,

副词表感叹语气,多么,真

连词,表假设,如果

指示代词,其中的

第一人称代词,自己的

副词,加强疑问语气,又

第三人称代词,他的

其(⑦______________________________)无闻邪,其(⑧___________

___________________)畏主人邪?及其(⑨____________________)嬉逐,愿为一雪其(⑩____________________)耻。君其( ______________________)许之!”犬笑曰:“欲加之罪,其( ______________________)无辞乎?”犬乃悟狐之野心,知路曼曼其( ________________________________)修远矣,护羊愈谨。狐与狼遂去。

连词,表选择,是……还是……

连词,表选

择,是……还是……

第三人称代词,它们

指示代词,那种

语气词,相当于“可要”

反问语气词,难道、怎么

音节助词,起调节音节作用,不译

【参考译文】

狐狸对狼说:“羊肉真鲜美啊!您如果想尝一尝,叼来其中的一只吃掉它,就能够大饱自己的口福了。”狼说:“那如何对付猛犬呢?”狐狸就到猛犬那里离间说:“羊好多次说你坏话,他们说的话不堪入耳,您却一点不生气,是没听到呢,还是害怕主人呢?等到他们嬉戏打闹的时候,我想为您把这耻辱全部洗刷掉。您可要答应我!”猛犬笑着说:“想要给他加上罪名,难道还怕没有借口吗?”猛犬于是明白了狐狸的野心,知道守护羊群的道路很漫长,守护羊群更加谨慎。狐狸与狼就离开了。

谢 谢 !

同课章节目录