26 板块一 专题二 学案26 把握诗歌特点,读懂诗歌意思——读懂文本,准确答题课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 26 板块一 专题二 学案26 把握诗歌特点,读懂诗歌意思——读懂文本,准确答题课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:25 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

板块一 古诗文阅读

专题二 古代诗歌阅读

高考古代诗歌阅读的命题原则是适度关联教材内容。在部编教材中,古代诗歌阅读涉及文学阅读与写作、中华传统文化经典研习和实用性阅读与交流等三个任务群17篇诗歌和古诗词诵读20篇诗歌。这些诗歌中出自唐宋两代的诗词居多。高考古代诗歌阅读命题的选材与设问从教材中合理迁移,考查知识积累的广阔度与应用的灵活度。

专题二 古代诗歌阅读

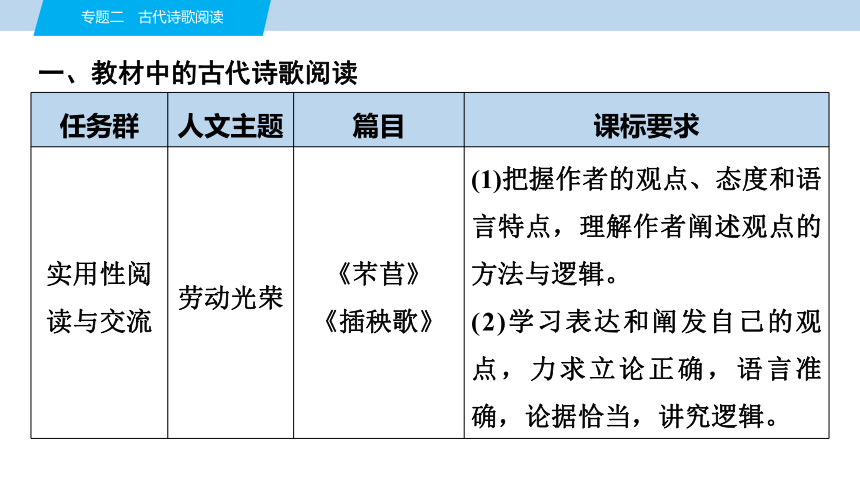

一、教材中的古代诗歌阅读

专题二 古代诗歌阅读

任务群 人文主题 篇目 课标要求

实用性阅 读与交流 劳动光荣 《芣苢》《插秧歌》 (1)把握作者的观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法与逻辑。

(2)学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。

专题二 古代诗歌阅读

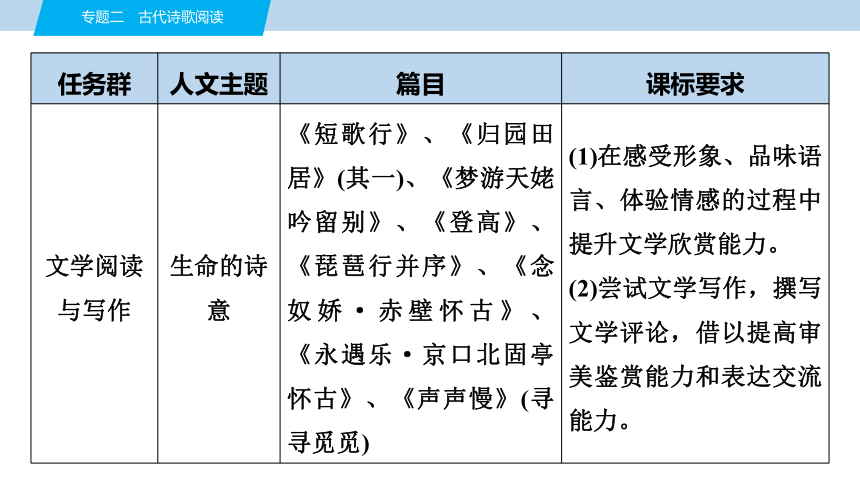

任务群 人文主题 篇目 课标要求

文学阅读与写作 生命的诗意 《短歌行》、《归园田居》(其一)、《梦游天姥吟留别》、《登高》、《琵琶行并序》、《念奴娇·赤壁怀古》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《声声慢》(寻寻觅觅) (1)在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力。

(2)尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。

专题二 古代诗歌阅读

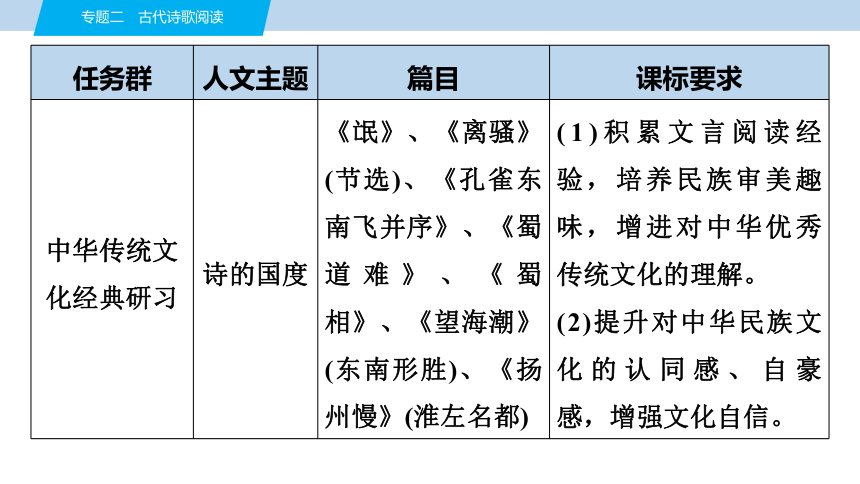

任务群 人文主题 篇目 课标要求

中华传统文化经典研习 诗的国度 《氓》、《离骚》(节选)、《孔雀东南飞并序》、《蜀道难》、《蜀相》、《望海潮》(东南形胜)、《扬州慢》(淮左名都) (1)积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解。

(2)提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信。

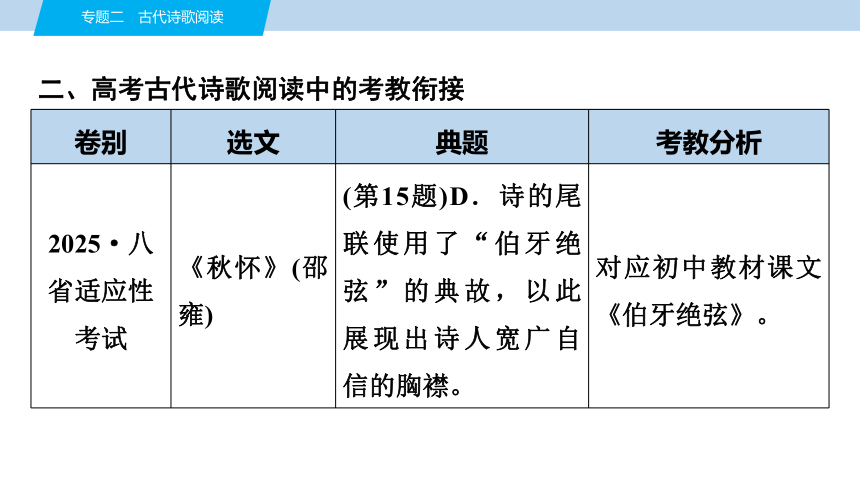

二、高考古代诗歌阅读中的考教衔接

专题二 古代诗歌阅读

卷别 选文 典题 考教分析

2025·八省适应性考试 《秋怀》(邵雍) (第15题)D.诗的尾联使用了“伯牙绝弦”的典故,以此展现出诗人宽广自信的胸襟。 对应初中教材课文《伯牙绝弦》。

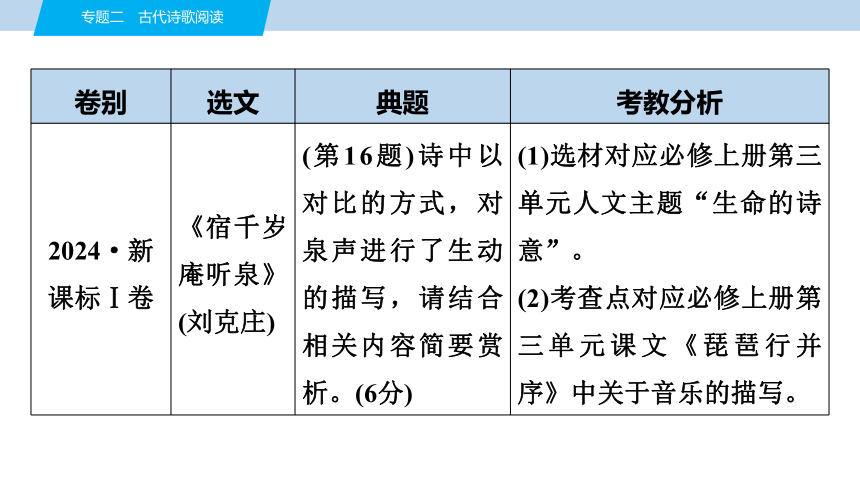

专题二 古代诗歌阅读

卷别 选文 典题 考教分析

2024·新课标Ⅰ卷 《宿千岁庵听泉》(刘克庄) (第16题)诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。(6分) (1)选材对应必修上册第三单元人文主题“生命的诗意”。

(2)考查点对应必修上册第三单元课文《琵琶行并序》中关于音乐的描写。

专题二 古代诗歌阅读

卷别 选文 典题 考教分析

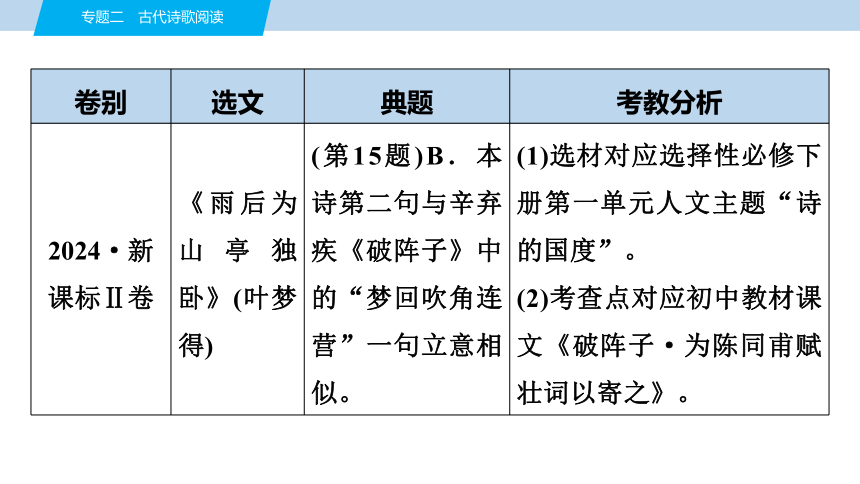

2024·新课标Ⅱ卷 《雨后为山亭独卧》(叶梦得) (第15题)B.本诗第二句与辛弃疾《破阵子》中的“梦回吹角连营”一句立意相似。 (1)选材对应选择性必修下册第一单元人文主题“诗的国度”。

(2)考查点对应初中教材课文《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》。

专题二 古代诗歌阅读

卷别 选文 典题 考教分析

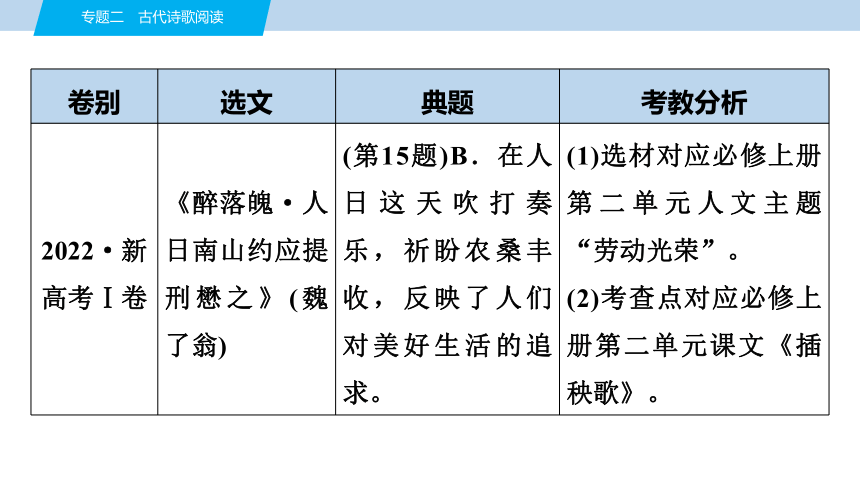

2022·新高考Ⅰ卷 《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》(魏了翁) (第15题)B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。 (1)选材对应必修上册第二单元人文主题“劳动光荣”。

(2)考查点对应必修上册第二单元课文《插秧歌》。

专题二 古代诗歌阅读

卷别 选文 典题 考教分析

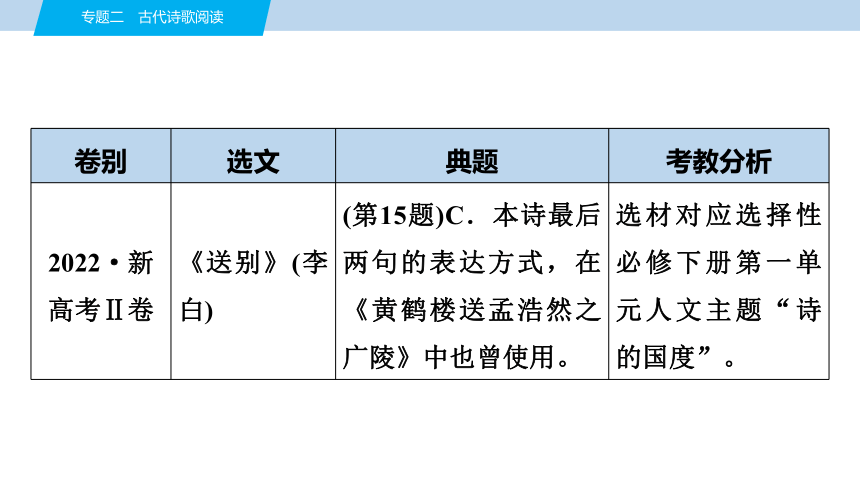

2022·新高考Ⅱ卷 《送别》(李白) (第15题)C.本诗最后两句的表达方式,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中也曾使用。 选材对应选择性必修下册第一单元人文主题“诗的国度”。

学案26 把握诗歌特点,读懂诗歌意思

——读懂文本,准确答题

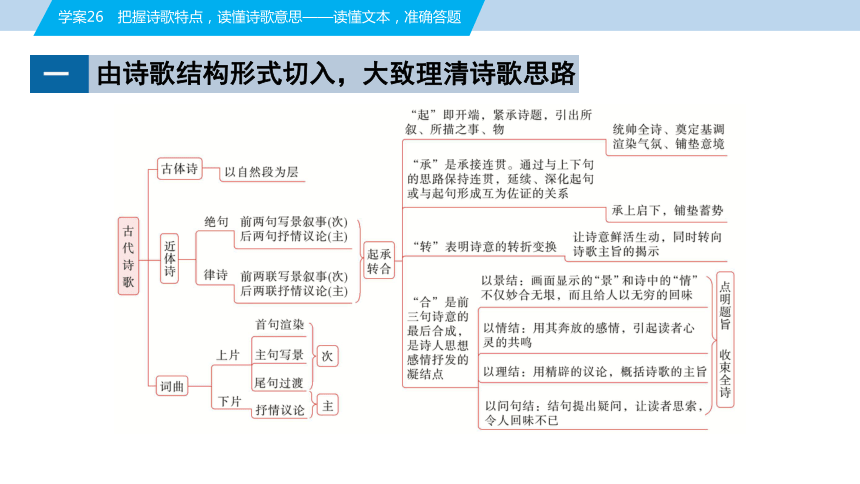

由诗歌结构形式切入,大致理清诗歌思路

1.根据对近体诗结构特点的理解,填出下面图中横线上的内容。

承

转

合

抒

情

诗歌语言受字数、句数和格律的严格限制,在语法上主要表现为改变词性、颠倒词序、省略句子成分等现象。了解诗歌语言组织的规律,能迅速进入诗歌的语境,进而把握诗歌情感。

由诗歌语言表达规律切入,掌握诗家语

(一)词类活用

古代诗歌中一些词的词性发生改变,有时具有化腐朽为神奇的功效。名词、形容词、数词活用为动词,形容词、动词活用为名词,名词作状语,使动用法,意动用法等,在古代诗歌中很常见。

2.指出下列诗句中的词类活用之处,并解释其含义。

(1)流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。(蒋捷《一剪梅·舟过吴江》)

___________________________________________________________

[答案] “红”“绿”原是形容词,句中活用为动词,使动用法,即“使……变红”“使……变绿”。

(2)风软一江水,云轻九子山。(查慎行《早过大通驿》)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] “风软一江水,云轻九子山”中的“软”“轻”,都是使动用法,即“使……软”“使……轻”,均巧妙地运用通感的修辞手法,把水波云海写得可触可托。

(二)互文见义

“互文”指古代诗歌中相邻的句子所用的某些词语(一般是在前后句对应的位置上)互相补充,结合起来表达一个完整的意思,是古汉语中一种特殊的修辞手法。互文有助于渲染诗歌气氛,使诗句整齐、对仗。

1.特征

(1)结构特征:互省。如“将军百战死,壮士十年归”(《木兰诗》),句前部分省去“壮士”,句后部分省去“将军”,“将军”与“壮士”分置,前后互相交错补充。

(2)语义特征:互补。如“当窗理云鬓,对镜帖花黄”(《木兰诗》),“理”和“帖”两个动作是在同一情境中进行的,译时应将它们拼合起来。

2.理解方法

互文是由上下文意互相交错、互相渗透、互相补充来表达一个完整意思的修辞手法。理解互文时,必须把上下句中对应的词语结合起来思考,领悟其在语意上互相补充、彼此映衬等的作用,才能真正弄懂其原意。

3.下列诗句中存在互文现象,请准确理解诗句含意。

(1)将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。(岑参《白雪歌送武判官归京》)

___________________________________________________________

[答案] 这两句中“将军”和“都护”为互文,应理解为“将军和都护(这里代指全体人)的角弓都(僵硬得)无法拉开,铁甲冷得无法穿上”才更合理。

(2)枝枝相覆盖,叶叶相交通。(《孔雀东南飞并序》)

___________________________________________________________

[答案] 枝枝叶叶相覆盖、相交通。

(三)空白省略

诗歌语句之间往往具有跳跃性,于是,就产生了省略现象,也就出现了空白,从而为读者留下想象的空间。古诗省略主要有以下两个特点。

4.请指出下列诗句中存在省略现象的地方,并理解诗句含意。注意省略,添补字词。

(1)铁马秋风大散关。(陆游《书愤》)

___________________________________________________________

[答案] 省略谓语。(骑着)铁马(迎着)秋风(激战在)大散关。

(2)五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。(白居易《琵琶行并序》)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 诗句的上半句中的“争”为状语,其后省略谓语动词“送”,如果将“争”理解为谓语动词“争夺”,就错了。

[答案] 省略谓语。上句应为“五陵年少争(送)缠头”。

(四)语序倒装

与语意省略相比,倒装(或词语错位)结构更易使人对诗句产生错误理解。在古代诗歌阅读中,要重视倒装(或词语错位)现象,积累常见类型,以读懂诗句,避免机械理解产生误读。

1.倒装句式

(1)谓语前置,如:林下听经秋苑鹿,江边扫叶夕阳僧。[秋苑(中的)鹿林下听经,夕阳(下的)僧江边扫叶]

(2)宾语前置,如:故国神游,多情应笑我,早生华发。(神游故国,应笑我多情,华发早生)

(3)状语后置,如:登高临远虽多感,叹老嗟卑却未曾。(却未曾叹老嗟卑)

2.词语错位

(1)主宾互换,如:秋色渐将晚,霜信报黄花。(黄花报霜信)

(2)定语与中心语互换,如:江山故国近,风物饶阳美。(故国江山近,饶阳风物美)

(3)名词作状语前置,以主语面貌出现的状语,如:北阙休上书,南山归敝庐。[休(向)北阙上书]

(4)定语后置,如:残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。(几点残星雁横塞,一声长笛人倚楼)

5.还原下列诗句的语序,并分析表达效果。

香稻啄馀鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。(杜甫《秋兴八首》)

___________________________________________________________

[答案] 还原:“鹦鹉啄馀香稻粒,凤凰栖老碧梧枝。”主宾互换,作者将“香稻”“碧梧”挪到前面,是为了突出当时长安物产的丰盛,强调描述对象,突出所写景物,便于抒发情感。

(一)抓标题

标题是诗歌内容和形式等信息的丰富载体,是我们理解诗歌的重要切入点。标题蕴含的信息可以从以下方面来“读”。

1.常见标题类型

(1)以地名(包括亭、台、堂、馆)为标题。

(2)以动植物或事物名为标题。

(3)以人物为标题。

(4)与节日有关的诗歌标题。

由诗歌鉴赏基本步骤切入,深入体会诗情画意

2.常见标题作用

(1)揭示写作时间、地点、对象、事件、主旨。

(2)交代写作缘由或目的。

(3)暗含情感或奠定作品的感情基调。

(4)揭示作品线索。

(5)表明诗歌题材。

(6)暗示诗歌表达技巧。

3.标题与内容无关的特殊情况

(1)“歌”“行”“引”“吟”表示诗歌的体裁,有时与诗歌内容无关,如《短歌行》《燕歌行》。

(2)乐府诗题或仿乐府诗题一般只揭示其题材类型,不反映诗歌具体内容,如《出塞》《拟行路难》《关山月》《采莲曲》。

(3)词牌名、曲牌名是曲调的名称,不反映词作的具体内容,如《声声慢》《虞美人》《鹊桥仙》《望海潮》。

6.结合给出的标题,分析其相关信息。

标题 重要信息

2024·新课标Ⅰ卷《宿千岁庵听泉》 ①表明了诗歌类别——__________。②表明了地点——千岁庵。③点明了事件——听泉。

2024·新课标Ⅱ卷《雨后为山亭独卧》 ①表明了诗歌类别——__________。②表明了时间、地点、人物——___________________。

即景抒怀诗

即景抒怀诗

雨后,山亭,独(自己)

标题 重要信息

2023·新课标Ⅰ卷《答友人论学》 ①表明了诗歌类别——______。②交代了人物——____。③点明了事件——论学习。

2023·新课标Ⅱ卷《湖上晚归》 ①表明了诗歌类别——__________。②表明了时间、地点——__________。③点明了事件——____

____。

酬答诗

友人

写景抒情诗

傍晚,湖上

傍晚

回家

(二)看作者

1.诗人不同,诗风各异

李白,飘逸豪放;杜甫,沉郁顿挫;白居易,通俗易懂;岑参,雄奇瑰丽;苏轼,豪放旷达;黄庭坚,瘦硬新奇;陆游,雄放流畅;辛弃疾,沉郁豪放。

2.境遇不同,诗情有别

(1)作者被贬谪、排挤时所作,主要感情:怀才不遇、壮志未酬、立志报国;对朝廷不满、愤懑;寄情山水。

(2)作者常年旅居(客居,流寓)外地,游学宦游,主要感情:羁旅愁思、思乡怀人。

(3)作者是南宋诗人(或前朝灭亡,仕于新朝),主要感情:收复失地、志存恢复、思念故国、亡国之痛。

(4)作者是爱国诗人,主要感情:建功立业、报效国家、收复失地、国恨家仇、感时伤世、壮志难酬。

3.时代不同,精神迥异

(1)初唐。初唐前期,多是歌功颂德、奉和应制之作,琢磨技巧,雕饰辞藻,以绮靡婉媚的诗风为主。初唐后期,诗歌有风骨兴寄,抒情刚健有力。

(2)盛唐。诗歌精丽华美、雄健清新、兴象超妙、韵律和谐,高昂雄浑、阔大恢宏的盛唐之音成为主流。

(3)中唐。情感基调徘徊惆怅,哀怨感伤;审美情趣由外拓趋向内敛,由自然趋向锤炼,由昂扬趋向低沉,由浓郁趋向高秀。

(4)晚唐。晚唐诗歌感时伤怀,个性鲜明。题材上,转入日常生活;艺术上,追求语言与构思的雕琢与锤炼。

(5)北宋。继承与创新并存,注重反映社会现实,题材、风格趋于通俗化。

(6)南宋。面向社会人生,反映多灾多难的时代生活,体现了民族的呼声,诗风也随之一变。

7.阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

水龙吟①

苏 轼

小沟东接长江,柳堤苇岸连云际。烟村潇洒,人闲一哄,渔樵早市。永昼端居,寸阴虚度,了成何事。但丝莼玉藕,珠粳锦鲤,相留恋,又经岁。

因念浮丘②旧侣,惯瑶池、羽觞沉醉。青鸾歌舞,铢衣摇曳,壶中天地。飘堕人间,步虚声断,露寒风细。抱素琴,独向银蟾影里,此怀难寄。

【注】 ①此词作于苏轼因“乌台诗案”被贬黄州后第二年。②浮丘:浮丘公,古仙人名。

此词系苏轼被贬黄州一年多之时寄赠友人所作,请结合全词分析词人情感。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 分析情感要知人论世,同时结合关键信息。结合注释可知,本词作于苏轼因“乌台诗案”被贬黄州后。“乌台诗案”是苏轼宦海生涯的转折点,少年成名的他一再遭受贬谪,不过在儒释道思想的滋养下,再加上他的天性,他的旷达并不削减,这种精神融入了他的作品中。作为一个有抱负的政治家,当政治理想不得实现时,其功业无成、时光虚度的感慨也会流露于作品中,如《念奴娇·赤壁怀古》。本词中,“寸阴虚度”流露出对时光流逝的感伤,“丝莼玉藕,珠粳锦鲤”体现了作者的旷达,“念”表明对京城生活的怀念,“独”又流露出一种无奈。

[答案] ①感叹光阴虚度、功业无成。上片运用以乐景写哀情的手法,词人面对美丽的乡村风光,却感叹自己“寸阴虚度,了成何事”。②于苦闷中见旷达。词人虽然对自己当前的困境感到苦闷,但又从“丝莼”“玉藕”“珠粳”“锦鲤”的寻常百姓生活中,看到了一条值得留恋的人生道路。③怀念京城生活。词人所想象的仙境生活亦可看作往昔和旧友痛饮沉醉的京城生活。④想要超脱苦闷而不得的无奈。词人虽然借美食、仙境、回忆来自我纾解,甚至还要“抱素琴”向月独奏来遥慰旧友,但仍有“此怀难寄”之感。

(三)析注释

8.阅读下面这首宋诗,指出注释包含了哪些信息。

送子由使契丹

苏 轼

云海相望寄此身,那因远适更沾巾。

不辞驿骑凌风雪,要使天骄识凤麟。

沙漠回看清禁①月,湖山应梦武林②春。

单于若问君家世,莫道中朝第一人③。

【注】 ①清禁:皇宫。苏辙时任翰林学士,常出入宫禁。②武林:杭州的别称。苏轼时知杭州。③中朝第一人:唐代李揆被皇帝誉为“门第、人物、文学皆当世第一”。后来入吐蕃会盟,酋长问他:“闻唐有第一人李揆,公是否?”李揆怕被扣留,骗他说:“彼李揆,安肯来邪?”

(1)注释①:________________________________________________

___________________________________________________________

(2)注释②:________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(3)注释③:________________________________________________

___________________________________________________________

对“清禁”的解释,有助于理解诗意,暗示苏辙的地位。

解释“武林”,并点出本诗写作时苏轼知杭州,结合原诗可知,“沙漠回看清禁月”隐含着苏轼希望苏辙不要忘记国家,而“湖山应梦武林春”又希望苏辙不要忘记亲人。

解释典故,帮助读懂、理解诗歌,进而把握作者的情感,“莫道中朝第一人”运用典故,表达了对苏辙的担心。

(四)抓意象

1.常见的意象

①高山、奔流、雄关、沧海、大江、长风等。

②沙漠、古道、落日、寒风、冷雨、梧桐、杜鹃鸟(子规鸟)、芭蕉等。

③冰、雪、松、菊、梅、竹等。

④杨柳、兰舟、长亭、关山(月)、鹧鸪鸟等。

⑤春日、清风、明月、泉溪、花草等。

2.意象的作用

①渲染气氛,营造意境。②寓情于景,情景交融。

9.阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

清平乐·独宿博山王氏庵[注]

辛弃疾

绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。屋上松风吹急雨,破纸窗间自语。

平生塞北江南,归来华发苍颜。布被秋宵梦觉,眼前万里江山。

【注】 此词作于辛弃疾遭谗被贬、闲居带湖期间。

找出上片中主要意象,分析营造出何种意境。然后结合全词,概括表达了词人怎样的情思。

___________________________________________________________

[解析](1)分析意境应从上片的景语入手:词人目见耳闻的是荒凉破败的庵堂,是昏暗灯光中的绕床饥鼠、翻飞蝙蝠,是松风急雨和破窗纸鸣。这些景象是破败的,所以意境也是萧瑟的。(2)分析情思主要从下片的情语入手。词人用极其简练的笔墨概括了自己的一生。前两句表达了终老时却被贬官闲居、壮志未酬的辛酸,后两句中光辉景象的出现,表达了词人时刻心怀祖国大好河山的爱国主义情怀,全词的境界至此得到了升华。

[答案] (1)词人用饥鼠、蝙蝠、风、急雨、破纸窗等意象,营造了一种萧瑟破败的意境。(2)①抒发了词人平生为了国事操劳奔走,终老时却被贬官闲居、壮志未酬的辛酸。②半夜惊醒,梦境和现实的落差巨大,表达了词人志在千里的理想和崇高的报国情怀。

(五)抓关键词

10.阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。

醉中出西门偶书[注]

陆 游

古寺闲房闭寂寥,几年耽酒负公朝。

青山是处可埋骨,白发向人羞折腰。

末路自悲终老蜀,少年常愿从征辽。

醉来挟箭西郊去,极目寒芜雉兔骄。

【注】 本诗作于淳熙四年(1177),此时作者免官闲居成都。

(1)请找出诗中的显性词语和隐性词语。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①显性词语:寂寥、负、羞、悲、常愿;②隐性词语:闲房、耽酒、终老蜀、寒芜。

(2)这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①耽酒之寂、蜀地之悲和郊外之芜表现了诗人不被重用、壮志难酬的愤懑。②负于朝廷的愧疚感、为国征战的宏愿、不迎合世俗的操守则表明他依然有壮志豪情和高尚品格。

(六)抓用典

11.阅读下面这首诗,完成后面的题目。

壬辰十二月车驾东狩后即事①五首(其二)

元好问

惨淡龙蛇②日斗争,干戈直欲尽生灵。

高原水出山河改,战地风来草木腥。

精卫③有冤填瀚海,包胥④无泪哭秦庭。

并州豪杰今谁在,莫拟分军下井陉!

【注】 ①1232年,蒙古军队围攻汴京,令哀宗去帝号称臣,将士激愤,杀使者及随从,和议失败。十二月城中粮尽,哀宗只得率兵出京,前往河朔,这就是所谓的“车驾东狩”。第二年正月,金兵与蒙古军队在黄河北岸交战,金兵大败。当时元好问留守汴京,目睹了国破兵败的惨剧,写下了这组律诗。②龙蛇:比喻双方军队。③精卫:《山海经》中所载的炎帝之女,因溺于东海,化而为鸟,立志衔西山之木石以填东海。④包胥:指申包胥,是春秋楚国大夫,其时郢都为吴国等诸侯军所破,他到秦国痛哭七天七夜,终于感动秦王,发兵救楚。

请找出诗歌中的典故并分析其作用。

(1)找典故:_____________________

(2)析作用:________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

精卫填海;包胥哭秦。

①精卫填海的典故:诗人以精卫自比,表达了自己有克敌复仇的强烈愿望和不灭志向。②包胥哭秦的典故:诗人用申包胥的典故,感慨自己或者同道中人有心杀贼却无力回天,也无法向朝廷痛哭。感情极为沉痛,令人扼腕叹息。

(七)借助选择题巧读,突破障碍深理解

12.(2021·全国乙卷)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

鹊桥仙·赠鹭鸶

辛弃疾

溪边白鹭,来吾告汝:“溪里鱼儿堪数。主人怜汝汝怜鱼,要物我欣然一处。

白沙远浦,青泥别渚,剩有虾跳鳅舞。听君飞去饱时来,看头上风吹一缕。”

下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.上阕结尾句“要物我欣然一处”,表达了人与自然和谐共处的美好愿望。

[提示信息] A项是对上阕结尾句的理解,有利于我们把握词的主旨。

B.因“溪里鱼儿堪数”,故作者建议鹭鸶去虾鳅较多的“远浦”“别渚”。

[提示信息] B项是对上下阕词句照应的分析,有利于我们把握词的内容。

C.本词将鹭鸶作为题赠对象,以“汝”“君”相称,营造出轻松亲切的氛围。

[提示信息] C项是对整首词题赠对象、营造氛围的分析,有利于我们把握作者对鹭鸶的情感。

D.词末从听觉和视觉上分别书写了鹭鸶饱食后心满意足的状态,活灵活现。

[提示信息] D项是对词末两句中形象、表达技巧的分析,有利于我们了解鹭鸶的形象。

√

D [D项,“听觉”错误。“听君飞去饱时来”中的“听”是听任、听凭的意思,作者并未从听觉上书写鹭鸶饱食后的状态。]

谢 谢 !

板块一 古诗文阅读

专题二 古代诗歌阅读

高考古代诗歌阅读的命题原则是适度关联教材内容。在部编教材中,古代诗歌阅读涉及文学阅读与写作、中华传统文化经典研习和实用性阅读与交流等三个任务群17篇诗歌和古诗词诵读20篇诗歌。这些诗歌中出自唐宋两代的诗词居多。高考古代诗歌阅读命题的选材与设问从教材中合理迁移,考查知识积累的广阔度与应用的灵活度。

专题二 古代诗歌阅读

一、教材中的古代诗歌阅读

专题二 古代诗歌阅读

任务群 人文主题 篇目 课标要求

实用性阅 读与交流 劳动光荣 《芣苢》《插秧歌》 (1)把握作者的观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法与逻辑。

(2)学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。

专题二 古代诗歌阅读

任务群 人文主题 篇目 课标要求

文学阅读与写作 生命的诗意 《短歌行》、《归园田居》(其一)、《梦游天姥吟留别》、《登高》、《琵琶行并序》、《念奴娇·赤壁怀古》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《声声慢》(寻寻觅觅) (1)在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力。

(2)尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。

专题二 古代诗歌阅读

任务群 人文主题 篇目 课标要求

中华传统文化经典研习 诗的国度 《氓》、《离骚》(节选)、《孔雀东南飞并序》、《蜀道难》、《蜀相》、《望海潮》(东南形胜)、《扬州慢》(淮左名都) (1)积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解。

(2)提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信。

二、高考古代诗歌阅读中的考教衔接

专题二 古代诗歌阅读

卷别 选文 典题 考教分析

2025·八省适应性考试 《秋怀》(邵雍) (第15题)D.诗的尾联使用了“伯牙绝弦”的典故,以此展现出诗人宽广自信的胸襟。 对应初中教材课文《伯牙绝弦》。

专题二 古代诗歌阅读

卷别 选文 典题 考教分析

2024·新课标Ⅰ卷 《宿千岁庵听泉》(刘克庄) (第16题)诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。(6分) (1)选材对应必修上册第三单元人文主题“生命的诗意”。

(2)考查点对应必修上册第三单元课文《琵琶行并序》中关于音乐的描写。

专题二 古代诗歌阅读

卷别 选文 典题 考教分析

2024·新课标Ⅱ卷 《雨后为山亭独卧》(叶梦得) (第15题)B.本诗第二句与辛弃疾《破阵子》中的“梦回吹角连营”一句立意相似。 (1)选材对应选择性必修下册第一单元人文主题“诗的国度”。

(2)考查点对应初中教材课文《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》。

专题二 古代诗歌阅读

卷别 选文 典题 考教分析

2022·新高考Ⅰ卷 《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》(魏了翁) (第15题)B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。 (1)选材对应必修上册第二单元人文主题“劳动光荣”。

(2)考查点对应必修上册第二单元课文《插秧歌》。

专题二 古代诗歌阅读

卷别 选文 典题 考教分析

2022·新高考Ⅱ卷 《送别》(李白) (第15题)C.本诗最后两句的表达方式,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中也曾使用。 选材对应选择性必修下册第一单元人文主题“诗的国度”。

学案26 把握诗歌特点,读懂诗歌意思

——读懂文本,准确答题

由诗歌结构形式切入,大致理清诗歌思路

1.根据对近体诗结构特点的理解,填出下面图中横线上的内容。

承

转

合

抒

情

诗歌语言受字数、句数和格律的严格限制,在语法上主要表现为改变词性、颠倒词序、省略句子成分等现象。了解诗歌语言组织的规律,能迅速进入诗歌的语境,进而把握诗歌情感。

由诗歌语言表达规律切入,掌握诗家语

(一)词类活用

古代诗歌中一些词的词性发生改变,有时具有化腐朽为神奇的功效。名词、形容词、数词活用为动词,形容词、动词活用为名词,名词作状语,使动用法,意动用法等,在古代诗歌中很常见。

2.指出下列诗句中的词类活用之处,并解释其含义。

(1)流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。(蒋捷《一剪梅·舟过吴江》)

___________________________________________________________

[答案] “红”“绿”原是形容词,句中活用为动词,使动用法,即“使……变红”“使……变绿”。

(2)风软一江水,云轻九子山。(查慎行《早过大通驿》)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] “风软一江水,云轻九子山”中的“软”“轻”,都是使动用法,即“使……软”“使……轻”,均巧妙地运用通感的修辞手法,把水波云海写得可触可托。

(二)互文见义

“互文”指古代诗歌中相邻的句子所用的某些词语(一般是在前后句对应的位置上)互相补充,结合起来表达一个完整的意思,是古汉语中一种特殊的修辞手法。互文有助于渲染诗歌气氛,使诗句整齐、对仗。

1.特征

(1)结构特征:互省。如“将军百战死,壮士十年归”(《木兰诗》),句前部分省去“壮士”,句后部分省去“将军”,“将军”与“壮士”分置,前后互相交错补充。

(2)语义特征:互补。如“当窗理云鬓,对镜帖花黄”(《木兰诗》),“理”和“帖”两个动作是在同一情境中进行的,译时应将它们拼合起来。

2.理解方法

互文是由上下文意互相交错、互相渗透、互相补充来表达一个完整意思的修辞手法。理解互文时,必须把上下句中对应的词语结合起来思考,领悟其在语意上互相补充、彼此映衬等的作用,才能真正弄懂其原意。

3.下列诗句中存在互文现象,请准确理解诗句含意。

(1)将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。(岑参《白雪歌送武判官归京》)

___________________________________________________________

[答案] 这两句中“将军”和“都护”为互文,应理解为“将军和都护(这里代指全体人)的角弓都(僵硬得)无法拉开,铁甲冷得无法穿上”才更合理。

(2)枝枝相覆盖,叶叶相交通。(《孔雀东南飞并序》)

___________________________________________________________

[答案] 枝枝叶叶相覆盖、相交通。

(三)空白省略

诗歌语句之间往往具有跳跃性,于是,就产生了省略现象,也就出现了空白,从而为读者留下想象的空间。古诗省略主要有以下两个特点。

4.请指出下列诗句中存在省略现象的地方,并理解诗句含意。注意省略,添补字词。

(1)铁马秋风大散关。(陆游《书愤》)

___________________________________________________________

[答案] 省略谓语。(骑着)铁马(迎着)秋风(激战在)大散关。

(2)五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。(白居易《琵琶行并序》)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 诗句的上半句中的“争”为状语,其后省略谓语动词“送”,如果将“争”理解为谓语动词“争夺”,就错了。

[答案] 省略谓语。上句应为“五陵年少争(送)缠头”。

(四)语序倒装

与语意省略相比,倒装(或词语错位)结构更易使人对诗句产生错误理解。在古代诗歌阅读中,要重视倒装(或词语错位)现象,积累常见类型,以读懂诗句,避免机械理解产生误读。

1.倒装句式

(1)谓语前置,如:林下听经秋苑鹿,江边扫叶夕阳僧。[秋苑(中的)鹿林下听经,夕阳(下的)僧江边扫叶]

(2)宾语前置,如:故国神游,多情应笑我,早生华发。(神游故国,应笑我多情,华发早生)

(3)状语后置,如:登高临远虽多感,叹老嗟卑却未曾。(却未曾叹老嗟卑)

2.词语错位

(1)主宾互换,如:秋色渐将晚,霜信报黄花。(黄花报霜信)

(2)定语与中心语互换,如:江山故国近,风物饶阳美。(故国江山近,饶阳风物美)

(3)名词作状语前置,以主语面貌出现的状语,如:北阙休上书,南山归敝庐。[休(向)北阙上书]

(4)定语后置,如:残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。(几点残星雁横塞,一声长笛人倚楼)

5.还原下列诗句的语序,并分析表达效果。

香稻啄馀鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。(杜甫《秋兴八首》)

___________________________________________________________

[答案] 还原:“鹦鹉啄馀香稻粒,凤凰栖老碧梧枝。”主宾互换,作者将“香稻”“碧梧”挪到前面,是为了突出当时长安物产的丰盛,强调描述对象,突出所写景物,便于抒发情感。

(一)抓标题

标题是诗歌内容和形式等信息的丰富载体,是我们理解诗歌的重要切入点。标题蕴含的信息可以从以下方面来“读”。

1.常见标题类型

(1)以地名(包括亭、台、堂、馆)为标题。

(2)以动植物或事物名为标题。

(3)以人物为标题。

(4)与节日有关的诗歌标题。

由诗歌鉴赏基本步骤切入,深入体会诗情画意

2.常见标题作用

(1)揭示写作时间、地点、对象、事件、主旨。

(2)交代写作缘由或目的。

(3)暗含情感或奠定作品的感情基调。

(4)揭示作品线索。

(5)表明诗歌题材。

(6)暗示诗歌表达技巧。

3.标题与内容无关的特殊情况

(1)“歌”“行”“引”“吟”表示诗歌的体裁,有时与诗歌内容无关,如《短歌行》《燕歌行》。

(2)乐府诗题或仿乐府诗题一般只揭示其题材类型,不反映诗歌具体内容,如《出塞》《拟行路难》《关山月》《采莲曲》。

(3)词牌名、曲牌名是曲调的名称,不反映词作的具体内容,如《声声慢》《虞美人》《鹊桥仙》《望海潮》。

6.结合给出的标题,分析其相关信息。

标题 重要信息

2024·新课标Ⅰ卷《宿千岁庵听泉》 ①表明了诗歌类别——__________。②表明了地点——千岁庵。③点明了事件——听泉。

2024·新课标Ⅱ卷《雨后为山亭独卧》 ①表明了诗歌类别——__________。②表明了时间、地点、人物——___________________。

即景抒怀诗

即景抒怀诗

雨后,山亭,独(自己)

标题 重要信息

2023·新课标Ⅰ卷《答友人论学》 ①表明了诗歌类别——______。②交代了人物——____。③点明了事件——论学习。

2023·新课标Ⅱ卷《湖上晚归》 ①表明了诗歌类别——__________。②表明了时间、地点——__________。③点明了事件——____

____。

酬答诗

友人

写景抒情诗

傍晚,湖上

傍晚

回家

(二)看作者

1.诗人不同,诗风各异

李白,飘逸豪放;杜甫,沉郁顿挫;白居易,通俗易懂;岑参,雄奇瑰丽;苏轼,豪放旷达;黄庭坚,瘦硬新奇;陆游,雄放流畅;辛弃疾,沉郁豪放。

2.境遇不同,诗情有别

(1)作者被贬谪、排挤时所作,主要感情:怀才不遇、壮志未酬、立志报国;对朝廷不满、愤懑;寄情山水。

(2)作者常年旅居(客居,流寓)外地,游学宦游,主要感情:羁旅愁思、思乡怀人。

(3)作者是南宋诗人(或前朝灭亡,仕于新朝),主要感情:收复失地、志存恢复、思念故国、亡国之痛。

(4)作者是爱国诗人,主要感情:建功立业、报效国家、收复失地、国恨家仇、感时伤世、壮志难酬。

3.时代不同,精神迥异

(1)初唐。初唐前期,多是歌功颂德、奉和应制之作,琢磨技巧,雕饰辞藻,以绮靡婉媚的诗风为主。初唐后期,诗歌有风骨兴寄,抒情刚健有力。

(2)盛唐。诗歌精丽华美、雄健清新、兴象超妙、韵律和谐,高昂雄浑、阔大恢宏的盛唐之音成为主流。

(3)中唐。情感基调徘徊惆怅,哀怨感伤;审美情趣由外拓趋向内敛,由自然趋向锤炼,由昂扬趋向低沉,由浓郁趋向高秀。

(4)晚唐。晚唐诗歌感时伤怀,个性鲜明。题材上,转入日常生活;艺术上,追求语言与构思的雕琢与锤炼。

(5)北宋。继承与创新并存,注重反映社会现实,题材、风格趋于通俗化。

(6)南宋。面向社会人生,反映多灾多难的时代生活,体现了民族的呼声,诗风也随之一变。

7.阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

水龙吟①

苏 轼

小沟东接长江,柳堤苇岸连云际。烟村潇洒,人闲一哄,渔樵早市。永昼端居,寸阴虚度,了成何事。但丝莼玉藕,珠粳锦鲤,相留恋,又经岁。

因念浮丘②旧侣,惯瑶池、羽觞沉醉。青鸾歌舞,铢衣摇曳,壶中天地。飘堕人间,步虚声断,露寒风细。抱素琴,独向银蟾影里,此怀难寄。

【注】 ①此词作于苏轼因“乌台诗案”被贬黄州后第二年。②浮丘:浮丘公,古仙人名。

此词系苏轼被贬黄州一年多之时寄赠友人所作,请结合全词分析词人情感。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 分析情感要知人论世,同时结合关键信息。结合注释可知,本词作于苏轼因“乌台诗案”被贬黄州后。“乌台诗案”是苏轼宦海生涯的转折点,少年成名的他一再遭受贬谪,不过在儒释道思想的滋养下,再加上他的天性,他的旷达并不削减,这种精神融入了他的作品中。作为一个有抱负的政治家,当政治理想不得实现时,其功业无成、时光虚度的感慨也会流露于作品中,如《念奴娇·赤壁怀古》。本词中,“寸阴虚度”流露出对时光流逝的感伤,“丝莼玉藕,珠粳锦鲤”体现了作者的旷达,“念”表明对京城生活的怀念,“独”又流露出一种无奈。

[答案] ①感叹光阴虚度、功业无成。上片运用以乐景写哀情的手法,词人面对美丽的乡村风光,却感叹自己“寸阴虚度,了成何事”。②于苦闷中见旷达。词人虽然对自己当前的困境感到苦闷,但又从“丝莼”“玉藕”“珠粳”“锦鲤”的寻常百姓生活中,看到了一条值得留恋的人生道路。③怀念京城生活。词人所想象的仙境生活亦可看作往昔和旧友痛饮沉醉的京城生活。④想要超脱苦闷而不得的无奈。词人虽然借美食、仙境、回忆来自我纾解,甚至还要“抱素琴”向月独奏来遥慰旧友,但仍有“此怀难寄”之感。

(三)析注释

8.阅读下面这首宋诗,指出注释包含了哪些信息。

送子由使契丹

苏 轼

云海相望寄此身,那因远适更沾巾。

不辞驿骑凌风雪,要使天骄识凤麟。

沙漠回看清禁①月,湖山应梦武林②春。

单于若问君家世,莫道中朝第一人③。

【注】 ①清禁:皇宫。苏辙时任翰林学士,常出入宫禁。②武林:杭州的别称。苏轼时知杭州。③中朝第一人:唐代李揆被皇帝誉为“门第、人物、文学皆当世第一”。后来入吐蕃会盟,酋长问他:“闻唐有第一人李揆,公是否?”李揆怕被扣留,骗他说:“彼李揆,安肯来邪?”

(1)注释①:________________________________________________

___________________________________________________________

(2)注释②:________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(3)注释③:________________________________________________

___________________________________________________________

对“清禁”的解释,有助于理解诗意,暗示苏辙的地位。

解释“武林”,并点出本诗写作时苏轼知杭州,结合原诗可知,“沙漠回看清禁月”隐含着苏轼希望苏辙不要忘记国家,而“湖山应梦武林春”又希望苏辙不要忘记亲人。

解释典故,帮助读懂、理解诗歌,进而把握作者的情感,“莫道中朝第一人”运用典故,表达了对苏辙的担心。

(四)抓意象

1.常见的意象

①高山、奔流、雄关、沧海、大江、长风等。

②沙漠、古道、落日、寒风、冷雨、梧桐、杜鹃鸟(子规鸟)、芭蕉等。

③冰、雪、松、菊、梅、竹等。

④杨柳、兰舟、长亭、关山(月)、鹧鸪鸟等。

⑤春日、清风、明月、泉溪、花草等。

2.意象的作用

①渲染气氛,营造意境。②寓情于景,情景交融。

9.阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

清平乐·独宿博山王氏庵[注]

辛弃疾

绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。屋上松风吹急雨,破纸窗间自语。

平生塞北江南,归来华发苍颜。布被秋宵梦觉,眼前万里江山。

【注】 此词作于辛弃疾遭谗被贬、闲居带湖期间。

找出上片中主要意象,分析营造出何种意境。然后结合全词,概括表达了词人怎样的情思。

___________________________________________________________

[解析](1)分析意境应从上片的景语入手:词人目见耳闻的是荒凉破败的庵堂,是昏暗灯光中的绕床饥鼠、翻飞蝙蝠,是松风急雨和破窗纸鸣。这些景象是破败的,所以意境也是萧瑟的。(2)分析情思主要从下片的情语入手。词人用极其简练的笔墨概括了自己的一生。前两句表达了终老时却被贬官闲居、壮志未酬的辛酸,后两句中光辉景象的出现,表达了词人时刻心怀祖国大好河山的爱国主义情怀,全词的境界至此得到了升华。

[答案] (1)词人用饥鼠、蝙蝠、风、急雨、破纸窗等意象,营造了一种萧瑟破败的意境。(2)①抒发了词人平生为了国事操劳奔走,终老时却被贬官闲居、壮志未酬的辛酸。②半夜惊醒,梦境和现实的落差巨大,表达了词人志在千里的理想和崇高的报国情怀。

(五)抓关键词

10.阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。

醉中出西门偶书[注]

陆 游

古寺闲房闭寂寥,几年耽酒负公朝。

青山是处可埋骨,白发向人羞折腰。

末路自悲终老蜀,少年常愿从征辽。

醉来挟箭西郊去,极目寒芜雉兔骄。

【注】 本诗作于淳熙四年(1177),此时作者免官闲居成都。

(1)请找出诗中的显性词语和隐性词语。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①显性词语:寂寥、负、羞、悲、常愿;②隐性词语:闲房、耽酒、终老蜀、寒芜。

(2)这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①耽酒之寂、蜀地之悲和郊外之芜表现了诗人不被重用、壮志难酬的愤懑。②负于朝廷的愧疚感、为国征战的宏愿、不迎合世俗的操守则表明他依然有壮志豪情和高尚品格。

(六)抓用典

11.阅读下面这首诗,完成后面的题目。

壬辰十二月车驾东狩后即事①五首(其二)

元好问

惨淡龙蛇②日斗争,干戈直欲尽生灵。

高原水出山河改,战地风来草木腥。

精卫③有冤填瀚海,包胥④无泪哭秦庭。

并州豪杰今谁在,莫拟分军下井陉!

【注】 ①1232年,蒙古军队围攻汴京,令哀宗去帝号称臣,将士激愤,杀使者及随从,和议失败。十二月城中粮尽,哀宗只得率兵出京,前往河朔,这就是所谓的“车驾东狩”。第二年正月,金兵与蒙古军队在黄河北岸交战,金兵大败。当时元好问留守汴京,目睹了国破兵败的惨剧,写下了这组律诗。②龙蛇:比喻双方军队。③精卫:《山海经》中所载的炎帝之女,因溺于东海,化而为鸟,立志衔西山之木石以填东海。④包胥:指申包胥,是春秋楚国大夫,其时郢都为吴国等诸侯军所破,他到秦国痛哭七天七夜,终于感动秦王,发兵救楚。

请找出诗歌中的典故并分析其作用。

(1)找典故:_____________________

(2)析作用:________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

精卫填海;包胥哭秦。

①精卫填海的典故:诗人以精卫自比,表达了自己有克敌复仇的强烈愿望和不灭志向。②包胥哭秦的典故:诗人用申包胥的典故,感慨自己或者同道中人有心杀贼却无力回天,也无法向朝廷痛哭。感情极为沉痛,令人扼腕叹息。

(七)借助选择题巧读,突破障碍深理解

12.(2021·全国乙卷)阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

鹊桥仙·赠鹭鸶

辛弃疾

溪边白鹭,来吾告汝:“溪里鱼儿堪数。主人怜汝汝怜鱼,要物我欣然一处。

白沙远浦,青泥别渚,剩有虾跳鳅舞。听君飞去饱时来,看头上风吹一缕。”

下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.上阕结尾句“要物我欣然一处”,表达了人与自然和谐共处的美好愿望。

[提示信息] A项是对上阕结尾句的理解,有利于我们把握词的主旨。

B.因“溪里鱼儿堪数”,故作者建议鹭鸶去虾鳅较多的“远浦”“别渚”。

[提示信息] B项是对上下阕词句照应的分析,有利于我们把握词的内容。

C.本词将鹭鸶作为题赠对象,以“汝”“君”相称,营造出轻松亲切的氛围。

[提示信息] C项是对整首词题赠对象、营造氛围的分析,有利于我们把握作者对鹭鸶的情感。

D.词末从听觉和视觉上分别书写了鹭鸶饱食后心满意足的状态,活灵活现。

[提示信息] D项是对词末两句中形象、表达技巧的分析,有利于我们了解鹭鸶的形象。

√

D [D项,“听觉”错误。“听君飞去饱时来”中的“听”是听任、听凭的意思,作者并未从听觉上书写鹭鸶饱食后的状态。]

谢 谢 !

同课章节目录