52 板块三 专题一 学案47 环境描写的作用与隐喻性课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 52 板块三 专题一 学案47 环境描写的作用与隐喻性课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:37 | ||

图片预览

文档简介

(共109张PPT)

板块三 文学类文本阅读

专题一 小说阅读

学案47 环境描写的作用与隐喻性

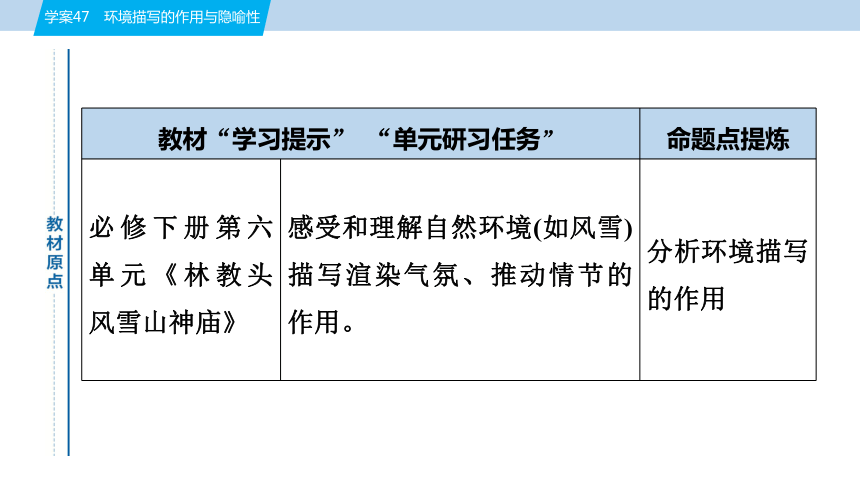

教材“学习提示” “单元研习任务” 命题点提炼

必修下册第六单元《林教头风雪山神庙》 感受和理解自然环境(如风雪)描写渲染气氛、推动情节的作用。 分析环境描写的作用

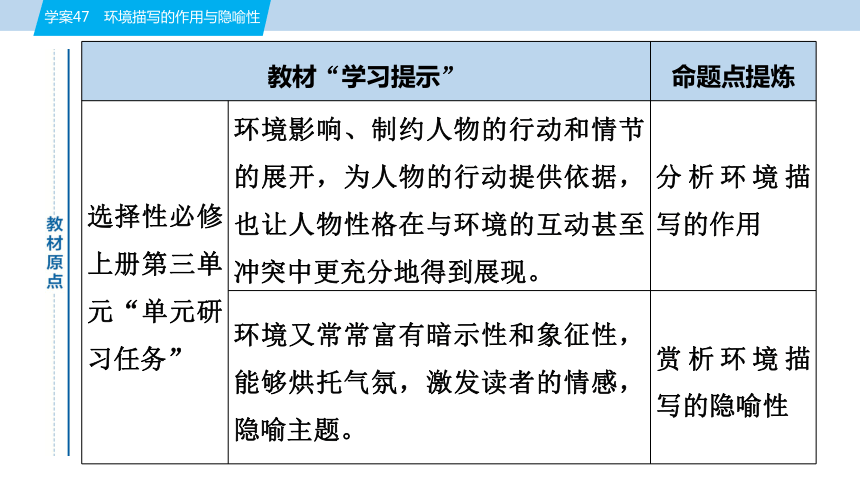

教材“学习提示” 命题点提炼

选择性必修上册第三单元“单元研习任务” 环境影响、制约人物的行动和情节的展开,为人物的行动提供依据,也让人物性格在与环境的互动甚至冲突中更充分地得到展现。 分析环境描写的作用

环境又常常富有暗示性和象征性,能够烘托气氛,激发读者的情感,隐喻主题。 赏析环境描写的隐喻性

小说中的环境描写,有时是为了用看似无心之笔推动故事情节发展;有时是为了烘云托月,塑造人物形象;有时是影射或暗示主旨;等等。而且自然环境描写的作用和社会环境描写的作用也有一定区别。

活动一 分析环境描写的作用

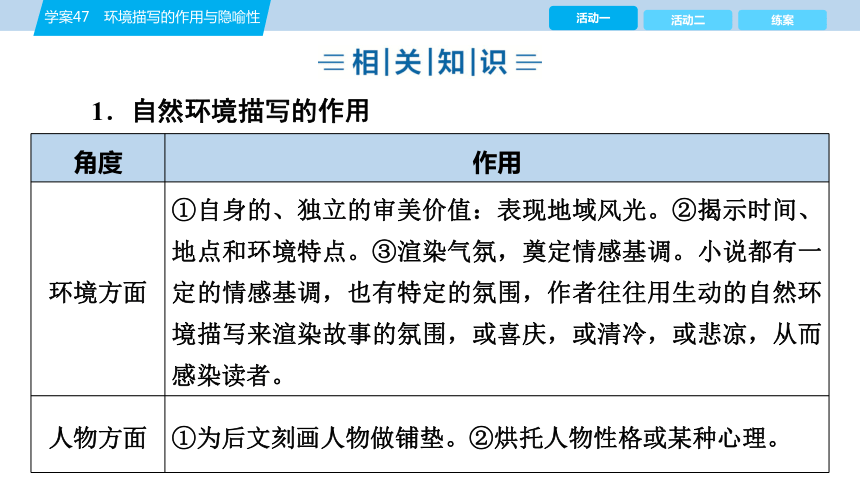

1.自然环境描写的作用

角度 作用

环境方面 ①自身的、独立的审美价值:表现地域风光。②揭示时间、地点和环境特点。③渲染气氛,奠定情感基调。小说都有一定的情感基调,也有特定的氛围,作者往往用生动的自然环境描写来渲染故事的氛围,或喜庆,或清冷,或悲凉,从而感染读者。

人物方面 ①为后文刻画人物做铺垫。②烘托人物性格或某种心理。

角度 作用

情节方面 ①展开、推动情节发展。②作为情节发展的线索。③与标题呼应,诠释标题的内涵。④开头的环境描写,引出下文……的内容(为下文……做铺垫),与结尾呼应;结尾的环境描写,与上文……的内容呼应,使文章结构完整。

主旨方面 ①象征或暗示主旨。②深化主旨。

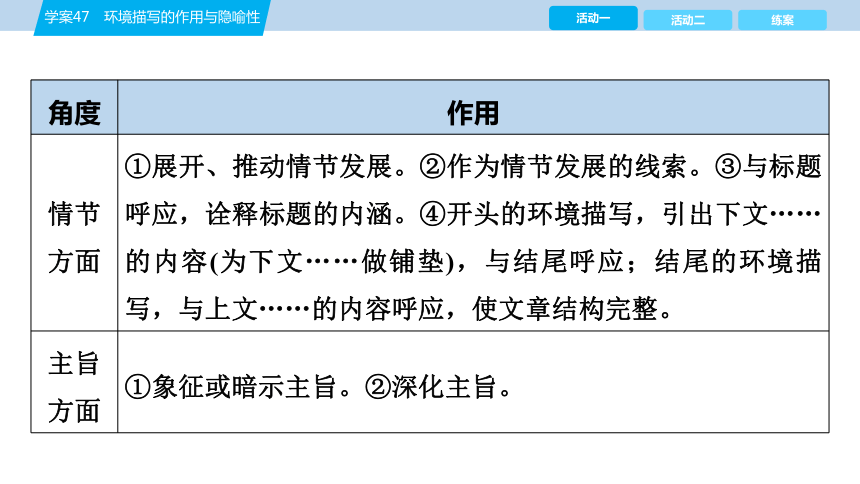

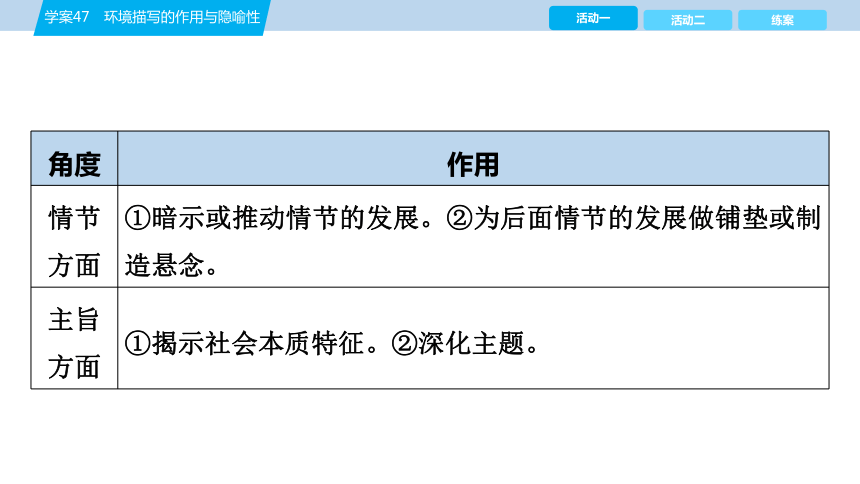

2.社会环境描写的作用

角度 作用

环境方面 ①交代人物活动及成长的时代背景,揭示各种复杂的社会关系。②交代故事发生的时间、地点,暗示社会环境,如社会习俗、思想观念以及人与人之间的关系等。

人物方面 ①交代人物身份、地位,表现人物性格,反映人物的个性和生活情趣。②影响或决定人物命运,有些小说借助环境描写来暗示人物的命运。

角度 作用

情节方面 ①暗示或推动情节的发展。②为后面情节的发展做铺垫或制造悬念。

主旨方面 ①揭示社会本质特征。②深化主题。

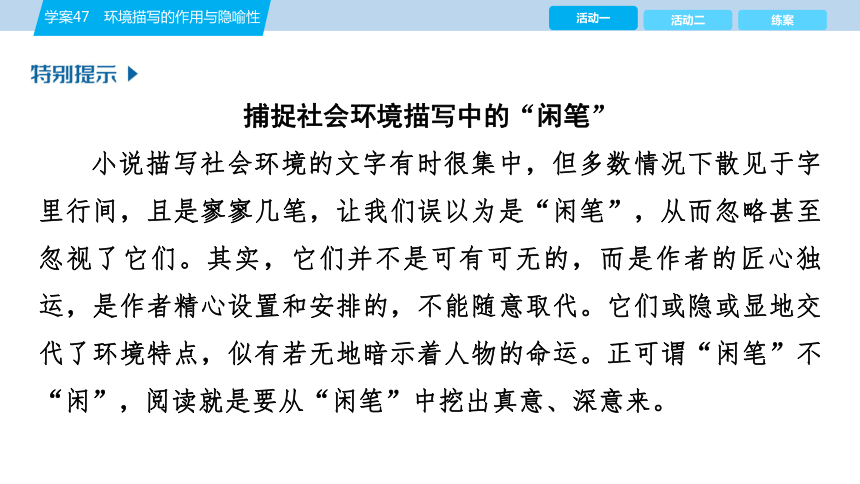

捕捉社会环境描写中的“闲笔”

小说描写社会环境的文字有时很集中,但多数情况下散见于字里行间,且是寥寥几笔,让我们误以为是“闲笔”,从而忽略甚至忽视了它们。其实,它们并不是可有可无的,而是作者的匠心独运,是作者精心设置和安排的,不能随意取代。它们或隐或显地交代了环境特点,似有若无地暗示着人物的命运。正可谓“闲笔”不“闲”,阅读就是要从“闲笔”中挖出真意、深意来。

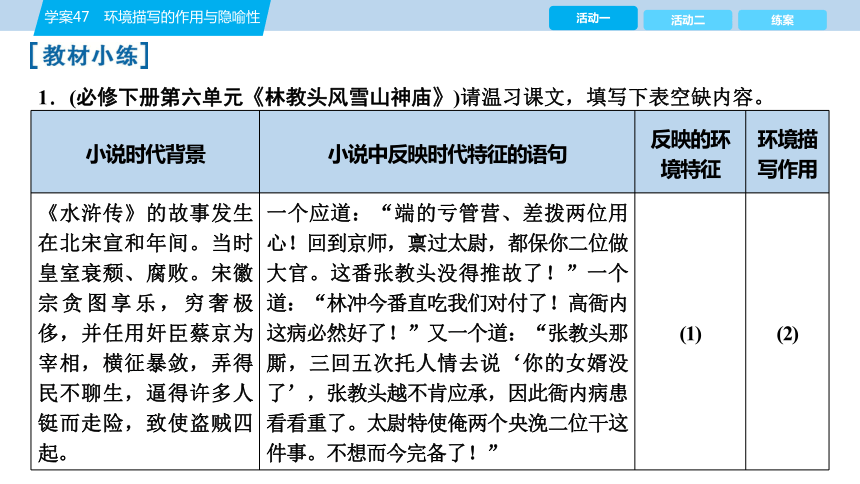

1.(必修下册第六单元《林教头风雪山神庙》)请温习课文,填写下表空缺内容。

小说时代背景 小说中反映时代特征的语句 反映的环境特征 环境描写作用

《水浒传》的故事发生在北宋宣和年间。当时皇室衰颓、腐败。宋徽宗贪图享乐,穷奢极侈,并任用奸臣蔡京为宰相,横征暴敛,弄得民不聊生,逼得许多人铤而走险,致使盗贼四起。 一个应道:“端的亏管营、差拨两位用心!回到京师,禀过太尉,都保你二位做大官。这番张教头没得推故了!”一个道:“林冲今番直吃我们对付了!高衙内这病必然好了!”又一个道:“张教头那厮,三回五次托人情去说‘你的女婿没了’,张教头越不肯应承,因此衙内病患看看重了。太尉特使俺两个央浼二位干这件事。不想而今完备了!” (1) (2)

[答案] (1)社会黑暗,政治腐败。(2)①展现了北宋末期腐败政治下官员的贪婪、腐朽。②推动林冲转变思想,走上反抗的道路。

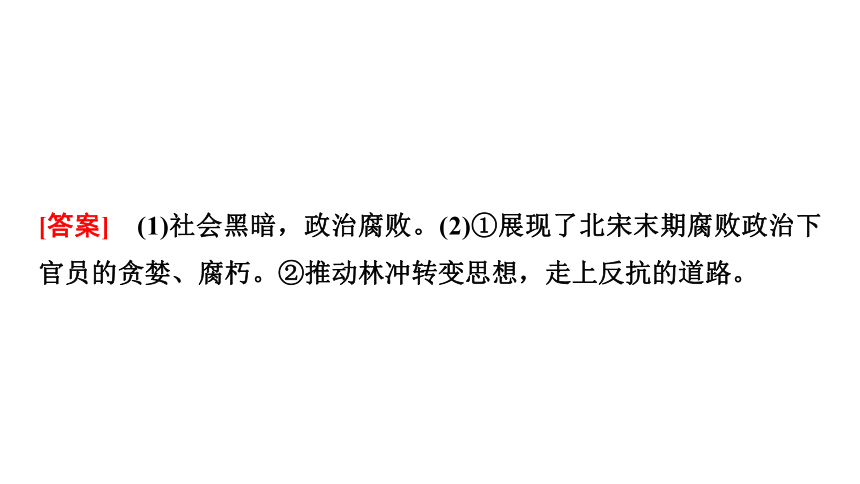

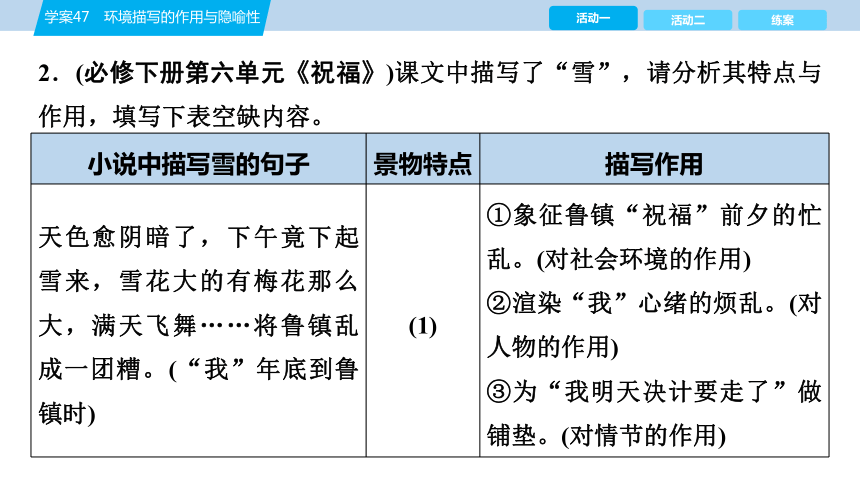

小说中描写雪的句子 景物特点 描写作用

天色愈阴暗了,下午竟下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞……将鲁镇乱成一团糟。(“我”年底到鲁镇时) (1) ①象征鲁镇“祝福”前夕的忙乱。(对社会环境的作用)

②渲染“我”心绪的烦乱。(对人物的作用)

③为“我明天决计要走了”做铺垫。(对情节的作用)

2.(必修下册第六单元《祝福》)课文中描写了“雪”,请分析其特点与作用,填写下表空缺内容。

小说中描写雪的句子 景物特点 描写作用

雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感得沉寂。(“我”听闻祥林嫂的死讯后) 沉寂 (2)

小说中描写雪的句子 景物特点 描写作用

我在蒙胧中,又隐约听到远处的爆竹声联绵不断……夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。(结尾) (3) ①寄托“我”对亡灵最沉重的哀悼。(作者的情感)②将“我”最大的哀痛显示于读者面前,这种感情与“祝福”时家家户户的欢乐喜庆格格不入,强烈的反差带给读者强烈的艺术震撼。(对读者的作用)③深化了小说的悲剧主题。(对主旨的作用)

[答案] (1)大而乱 (2)①烘托出祥林嫂死得凄惨悲凉。(对主要人物的作用)②衬托出“我”深夜神伤的孤寂悲愤。(对次要人物的作用) (3)大而猛

环境描写作用答题“3步骤”

(2024·福建福州联考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

花草柬

聂鑫森

古城湘潭有许多条古香古色的巷子。巷子里讲究的人家,院门两旁放置着花草,门楣上攀爬着藤本植物,还会摆上石凳或椅子,让前来叩访者稍坐,等待主人开门迎客。或者,经过此处的陌生人,走累了,也可以坐下来,歇歇脚。有的主人很风趣,还会在门上贴一条帘长红纸,上写“花草陪人请小坐”。这个红纸条,人们称之为“花草柬”。

曲曲巷中的高家宅院,就是这种格局。

男主人高振宇,快七十岁了。除了他,还有一个比他小一岁的妻子柳鹂。儿子一家在外地,只有春节时才回来与他们团聚。他们喜欢安静,退休前和退休后一个样,院门常关。但只要他们一出门,见着街坊邻居,总会主动打招呼,客客气气的。他们不去串门,也不邀请别人来家里。但院门两旁的花事常新,花缸按照时令换进换出,春天的山茶花、夏天的荷花、秋天的木芙蓉、冬天的绿梅或白梅。他们在院子里养了许多缸花草,轮流着让花草出来陪人。他们不孤芳自赏,而是让大家赏心悦目,这份心意就很难得。

更有意思的是,他们在院内靠门两侧的墙根下,栽了许多藤本植物,比如迎春花、紫藤花、牵牛花、爬壁虎之类,再用细麻绳拴在院门顶端和扶持植物的竹竿之间,让柔藤顺着绳子爬到门楣上,变成一座花草牌楼,好看。春有金黄的迎春花和粉紫相融的紫藤花;夏秋的牵牛花,有红有白有紫,像一支支仰天而吹的小喇叭,仿佛铿锵有力。

退休前,高振宇是本市京剧团的名角,谭派老生。柳鹂先是唱梅派旦角的,后来身体不好,改行成了后台的检箱(收检戏服)人。在职时,早晨要吊嗓、练身段,然后是琢磨戏文;下午得好好休息,晚上要演出。柳鹂五十五岁就退休了,高振宇一直唱到六十五岁,红了好几十年,然后在声誉最隆的时候,急流勇退,息影林泉。

人们很奇怪,高振宇一身的好本事,怎么不带徒弟?他饰《碰碑》中的杨老令公、《打渔杀家》中的萧恩、《空城计》中的诸葛亮……一亮相一叫板必是“碰头彩”。可他的儿子却坚决不学戏,而想好好读书,将来去造飞机造火箭。儿子被他骂过打过,但倔强如故,有几句话就最让高振宇伤心:“爹,成一个角比成一个科学家还难,嗓子好身材好是爹妈给的‘饭碗’。还得有悟性,能吃大苦。您是成功了,妈就没成。我不是学戏的料,普天下也没几个是!您不要轻易带徒弟,别害了人家。”

现在儿子在大西北的一个特殊单位工作,已经是总工程师了。

高振宇真的没有带过徒弟,也不接待上门来求教的同行和戏迷。自己走上了这条路,就好好走下去吧。可心里老觉得对不起人,就让院门两旁的花草表示歉意吧,让人看看花,听听他在院里吊嗓子,或者酣畅淋漓地唱上一段,聊作补偿。到真正退了休,高振宇早晨起床后的大事,是和老妻一起去侍弄花草,一边干活一边轻声哼几句而已。

处暑后,天气变凉了。

高家院门两旁,分放着一缸雁来红、一缸白菊花。门楣上爬满了青翠的藤叶,一朵朵直立的牵牛花,红红紫紫,还有白色的,开得很热闹。

巷子里的人,发现天刚亮,就有一个穿西装的中年汉子,安静地坐在高家花缸边的绿色的木靠椅上,上身直直的,两手平放在膝盖上,尖起耳朵听院里的声响。

这个人没有谁认识。

院里传来录音机播出的京胡声,高振宇唱道:“恼恨那吕子秋行事可恶,恨不得插双翅飞过江河。船行到风浪中儿要掌稳了舵。我的儿为什么撒了篷索?”接着,高振宇变了哭腔:“啊……桂英儿啊!”

有老戏迷明白,这是《打渔杀家》中萧恩的唱段,“快板”后是“哭头”,而这“哭头”是高振宇的绝活,“儿”字下行腔,将喉音愈落愈低,透出苍老凄怆之音!有人正要喊“好”,中年汉子忙站起来,摆摆手,又深鞠一躬,然后再坐下听。

高振宇反复唱了三遍,才停住。

中年汉子站起来,朝挤在巷道里的几个人拱了拱手,然后飘然而去。

第二天早晨,中年汉子又来了。

高振宇唱的是,《碰碑》中杨老令公与六郎离别后,先唱“二黄导板”再唱“哭头”:“我的儿呀!”声腔极为凄惨悲凉,也是唱了三遍。

第三天早晨,巷子里的人,早早地聚集在高家门口,就为听高振宇的“哭头”。

那个中年汉子没有来。高振宇也没有打开录音机,没有唱“哭头”。

又过了些日子,外地的一个京剧团来湘潭演出,主角是谭派老生传人、年方四十的景金石,戏码是《打渔杀家》《碰碑》《四郎探母》。海报上还贴了照片,景金石就是那两个早晨来听戏的中年汉子!

巷子里立马欢腾起来。

“景老板肯定是来请教‘哭头’唱法的。”

“那么,高老板怎么不开门迎客?”

“你想啊,高老板多少年都不点拨人了,再为一个外地人支招,别人会怎么说!”

“对呀。我猜想有高老板的师兄弟用电话引荐,定好了时间,他在里面唱,景老板也是谭派传人,一听就明白诀窍在哪里。”

“高老板并不失礼,门上有花草柬,门边有花草陪客。”

“买票去!听景老板的‘哭头’,等于是听高老板的‘哭头’!”

(有删改)

小说开头对湘潭巷子的描写有何作用?请结合文本分析说明。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

___________________________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中的关键信息是“对湘潭巷子的描写”“作用”,由此可以判断出,本题考查学生分析环境描写作用的能力。解答此类题,可以从环境、人物、情节等角度考虑。

第二步:速读文本,构建答题思维链

环境角度 ①“古城湘潭有许多条古香古色的巷子,巷子里讲究的人家……人们称之为‘花草柬’”,交代了古城的民俗风情,为故事发生营造特殊的文化氛围。

人物 角度 ②“曲曲巷中的高家宅院,就是这种格局”“男主人高振宇,快七十岁了”“但只要他们一出门,见着街坊邻居,总会主动打招呼……而是让大家赏心悦目,这份心意就很难得”,展现了人物的生活环境,从而引出高家宅院及故事主人公高振宇。

情节 角度 ③“这个红纸条,人们称之为‘花草柬’”照应了文章题目,为后文景金石能够坐在院门旁听“哭头”的情节做了铺垫。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)从环境角度考虑,答出“民俗风情”“文化气息”给2分。

(2)从人物角度考虑,答出“生活环境”“故事主人公”给2分。

(3)从情节角度考虑,答出“照应题目”“做铺垫”给2分。

[组织答案] ___________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①交代了古城湘潭的民俗风情,如巷子里讲究人家的院门两旁放置着花草,门楣上攀爬着藤本植物,为主人公的生活环境营造了浓郁的文化气息。②展现了人物的生活环境,从而引出高家宅院及故事主人公高振宇。③照应了文章题目,并为后文景金石能够坐在院门旁听“哭头”的情节做了铺垫。

√

1.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.“花草柬”体现了当地百姓的热情好客、亲近自然的生活品格,也暗示了主人公高振宇的秉性是诞生在当地土壤之中的。

B.高振宇“院门常关”“不去串门,也不邀请别人来家里”,又主动和街坊打招呼,体现了他卓然独立又不失亲和的精神风貌。

C.“哭头”是高振宇的绝活,高振宇唱“哭头”,抒发了他对儿子拒绝学习京剧、京剧艺术后继乏人的伤感心情。

D.高振宇唱“哭头”两天,景金石过来听了两天,第三天景金石没有来,高振宇也没唱,暗示他们之间心有灵犀的特殊关系。

C [“抒发了他对儿子拒绝学习京剧、京剧艺术后继乏人的伤感心情”错误。高振宇唱“哭头”与他儿子不肯学戏没有必然联系。虽然儿子不愿学戏,高振宇很遗憾、伤心,但下文有“自己走上了这条路,就好好走下去吧”“让人看看花,听听他在院里吊嗓子,或者酣畅淋漓地唱上一段,聊作补偿”,说明他对儿子的事情已经释怀,后文唱戏只是对戏迷的补偿。另外,结合“到真正退了休,高振宇早晨起床后的大事,是和老妻一起去侍弄花草,一边干活一边轻声哼几句而已”,以及景金石来了两天,高振宇唱了两天“哭头”推测,高振宇唱“哭头”很可能跟景金石有关联。]

√

2.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说前半部分大量描述环境,情节主线迟迟不出,但读者并不感到头重脚轻,因为前半部分含有不少后面情节的铺垫。

B.“高振宇一身的好本事,怎么不带徒弟?”一句在结构上至关重要,既照应上文高振宇种花养草的原因,又引出下文景金石学艺的情节。

C.小说详细描述了高振宇唱“哭头”的情形,对景金石如何与高振宇取得联系、演出的状况并未做具体交代,这给读者留下了想象的空间。

D.小说最后人们的议论,照应了开头对“花草柬”的介绍,补充了高振宇不开门迎客的原因,使故事更加完整。

B [“既照应上文高振宇种花养草的原因”错误,对小说结构分析错误。高振宇种花养草,是他在湘潭当地文化民俗浸润下产生的生活乐趣,并非因为不带徒弟而用来打发时间的行为。高振宇种花养草和他的待人接物方式、他教授京剧艺术的方式一样,都体现了他的精神风貌。]

环境描写是文学作品中的重要组成部分,它不仅仅是刻画景物,更重要的是表达作家写作意图,具有强烈的隐喻性。在阅读文学作品时,我们应该重视环境描写,以更好地理解作品背后所要传递的意义。

活动二 赏析环境描写的隐喻性

(必修下册第六单元)请思考本单元主人公与社会环境的关系,完成下表。

主人公 社会环境对人命运的影响 人对社会环境的态度、影响

祥林嫂 ① 无力反抗,步步屈从;试图改变、质疑,但没有成功

主人公 社会环境对人命运的影响 人对社会环境的态度、影响

林冲 以高俅为首的贪官污吏步步紧逼,使林冲由安于现状、软弱动摇走向反抗 ②

别里 科夫 ③ 妄图以“套中人”性格辖制周围的人、事

主人公 社会环境对人命运的影响 人对社会环境的态度、影响

成名 成名一家被官府逼迫交纳蟋蟀以致倾家荡产,儿子因此自杀;儿子自杀未遂后,“魂化促织”以供统治者赏玩,成家摆脱困境,获得了赏赐 ④

格里 高尔 人变成虫,人异化为非人 ⑤

[答案] ①虽然勤劳善良,但还是一步步地被推向孤立无援的境地,最终惨死 ②先是安于现状、逆来顺受,最终奋起反抗 ③长期的专制统治,养成了他“套中人”的性格,最后他被这种环境吞噬 ④一步步屈从,一步步挣扎 ⑤无力改变自己的命运

分析环境隐喻性“3角度”

1.通过对环境的描写,可以更加生动地展现作品的主题,引发读者的思考。

如《红楼梦》中的环境描写。《红楼梦》是一部中国古代文学经典之作,以宏大的家族世界为背景,通过对人物与环境的描写,展现了社会现实和人性的种种弊病。在小说中,庭园、宅邸等环境被塑造得丰富多彩,这些环境不仅仅是作为背景存在,更是人物性格与情感变化的写照。比如,贾府的花园与景致描绘了贾府的富贵与荣华。而荣府的衰败和衰落,则通过庭园的苍凉与凄凉描写,将作品的主题凸显出来。

2.通过对环境的描写,可以展现人物的内心世界与情感变化。

如《百年孤独》以一个家族的命运为线索,通过对马孔多镇的描写,展现了人类历史与命运的宏伟史诗。草木繁茂的景象、湍急的溪流、纷繁复杂的人际关系,所有这些元素结合在一起,营造了一种梦幻般的氛围。马尔克斯巧妙地将社会现实与人类内心情感融为一体,给予读者深刻的思考。

3.通过对环境的描写,能够传达社会现实与人类命运的变迁。

如《百年孤独》描绘了布恩迪亚家族七代人的兴衰历程,反映了哥伦比亚乃至拉丁美洲的社会现实,如内战、外来侵略等。通过家族的命运变迁,展现了人类历史的循环性和孤独、遗忘等永恒主题,是对人类命运无常与悲剧的深刻思考。

(2011·江苏卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

“这是你的战争!”

宗 璞

①昆明下着雪。红土地、灰校舍和那不落叶的树木,都蒙上了一层白色。几个学生从校门走出,不顾雪花飘扬,停下来看着墙上的标语:“这是你的战争!This is your war!”

②前几天,学校举行了征调大会,盟军为中国抗战提供了大批新式武器和作战人员,由于语言不通,急需译员。教育部决定征调四年级男生入伍,其他年级的也可以志愿参加。

③历史系教授孟弗之从校门走出,他刚上完课。无论时局怎么紧张,教学必须坚持到最后一刻。一起走的几个学生问:“做志愿者有条件吗?”弗之微笑答道:“首先是爱国热情。英语也要有一定水平,我想一个大学生的英语水平足够对付了。”他看着周围的年轻人。谁将是志愿者?他不知道。可是他知道那些挺直的身躯里跳动着年轻的火热的心。弗之沿着红土道往北门走,回腊梅林去。他回头看了一眼那醒目的标语,“This is your war!”转身拉一拉挎包,这挎包似乎比平日沉重得多。

④弗之走了一段路,迎面走来几个学生,恭敬地鞠躬。弗之不认得。一个学生走近说:“孟先生,我们是工学院三年级的,愿意参加翻译工作。”弗之想说几句嘉奖的话,却觉得话语都很一般,只亲切地看着那几张年轻而带几分稚气的脸庞,乱蓬蓬的黑发上撒着雪花,雪水沿着鬓角流下来,便递过一块叠得方整的手帕。一个学生接过,擦了雪水,又递给另一个,还给弗之时已是一块湿布了。

⑤雪越下越大了。弗之把那块湿布顶在头上,快步往回走。这时,一个年轻人快步跟上来,绕到前面,唤了一声:“孟先生。”弗之认得这人,是中文系学生,似乎姓蒋。他小有才名,文章写得不错,能诗能酒,也能书能画。“孟先生。”那学生嗫嚅着又唤了一声。弗之站住,温和地问:“有什么事?”蒋姓学生口齿不清地说:“现在四年级学生全部征调做翻译,我……我……”弗之猜道:“你是四年级?”“我的英文不好,不能胜任翻译。并且我还有很多创作计划……”“无一例外。”弗之冷冷地说,并不看他,

大步走了。蒋姓学生看着弗之的背影,忽然大声说:“你们先生们自己不去,让别人的子弟去送死!”弗之站住了,一股怒气在胸中涨开,他回头看那学生。学生上前一步:“只说孟先生是最识才的,叫人失望。”弗之转身,尽量平静地说:“你,你无论怎样多才,做人是不能打折扣的,一切照规定办。”弗之走得很慢,自觉脚步沉重,回到住处时,只见院子里腊梅林一片雪白。

⑥此刻,弗之的外甥、生物系学生澹台玮正在萧子蔚老师的房间里。玮是三年级,但学分已够四年级。师生两人对坐在小木桌旁,讨论着生物学的问题。子蔚感到玮有些心不在焉,已有点猜到他的心思。待讨论告一段落,玮道:“也是商量。”他停顿了一下,说:“我只是觉得战场和敌人越来越近,科学变得远了,要安心念书似乎很难。”“可是你并不在征调之列。生物化学是新学科,需要人开拓,要知道得到一个好学生是多么不容易。我也很矛盾。”子蔚站起身,走到窗前。雪已停了,腊梅林上的雪已消了大半。玮也走到窗前,默默地望着窗外。过了一会儿,玮转身向着子

蔚:“我会回来的。”“那是当然。”子蔚说。玮向子蔚鞠了一躬。子蔚向前一步,拉着他的手郑重地说:“我尊重你的决定。”玮再鞠一躬,走出房间,回头说:“萧先生,我回去了。”子蔚默默地看着他下楼,又到窗前,看他出了楼门,沿小路往腊梅林中去了。

(节选自长篇小说《西征记》,有删改,标题为选者所拟)

请探究文中自然景物叙写的深刻寓意,以及对表现人物的作用。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

此题考查探究环境描写的作用的探究能力。解答此题,应根据环境描写在小说中的一般性作用,结合着小说的人物形象和小说主题及作者的写作意图进行探究作答。

第二步:速读文本,构建答题思维链

思考角度 分析概括

景物寓意 第①段中1、2句学校雪景的描写,如“红土地、灰校舍和那不落叶的树木,都蒙上了一层白色”“墙上的标语:‘这是你的战争!This is your war!’”表现出当时的社会环境,暗示战事紧急,形势严峻。

第⑤段中尾句写腊梅林一片雪白。如“弗之走得很慢,自觉脚步沉重,回到住处时,只见院子里腊梅林一片雪白”象征着爱国知识分子的高洁品格。

思考角度 分析概括

表现人物的作用 第⑤段,“雪越下越大了。……一个年轻人快步跟上来,绕到前面,唤了一声:‘孟先生。’……‘我的英文不好,不能胜任翻译。并且我还有很多创作计划……’‘无一例外。’弗之冷冷地说,并不看他,大步走了。蒋姓学生看着弗之的背影,忽然大声说:‘你们先生们自己不去,让别人的子弟去送死!’弗之站住了,一股怒气在胸中涨开,他回头看那学生。……弗之走得很慢,自觉脚步沉重,回到住处时,只见院子里腊梅林一片雪白。”暗喻他路遇蒋姓学生后的沉重心情。

思考角度 分析概括

表现人物的作用 第⑥段,由“子蔚站起身,走到窗前。雪已停了,腊梅林上的雪已消了大半。玮也走到窗前,默默地望着窗外。……拉着他的手郑重地说:‘我尊重你的决定。’”暗示他们消解了内心的淡淡纠结,彼此之间理解更深了。

第⑥段,由“子蔚默默地看着他下楼,又到窗前,看他出了楼门,沿小路往腊梅林中去了”可知,澹台玮走入腊梅林,表现出他的坚贞人格。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)从景物寓意的角度入手,答出“当时抗战局势的紧张”给1分。“象征着爱国知识分子的高洁品格”给1分。

(2)从表现人物的作用的角度入手,答出“暗喻他路遇蒋姓学生后的沉重心情”“彼此之间理解更深”“表现出他的坚贞人格”。答出其中2点即可得4分。

[组织答案] ___________________________________________

___________________________________________________________

[答案] (1)深刻寓意:①雪:昆明很少下雪,用下雪天寒渲染气氛,暗示战事紧急,形势严峻。②腊梅林:用傲雪的腊梅,象征爱国知识分子的高洁品格。

(2)表现人物:①孟弗之见到雪白的腊梅林,暗喻他路遇蒋姓学生后的沉重心情。②萧子蔚、澹台玮面对雪已消失了大半的腊梅林,暗示他们消解了内心的淡淡纠结,彼此之间理解更深了。③澹台玮走入腊梅林,人与梅相映,隐喻其坚贞人格。

√

1.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.小说不仅写众多学生对应征一事的积极态度,还写了蒋姓学生的自私心理,这样写并非意味着不合理,反而更有真实感。

B.“这挎包似乎比平日沉重得多”,表面上写孟弗之对挎包的异样感觉,实则表现他在国难面前感到肩负的责任很沉重。

C.孟弗之和萧子蔚对学生应征一事的认识和态度迥然有异:前者对学生应征持赞赏态度,后者对学生应征持否定态度。

D.小说展现了中国知识分子的人格操守和精神世界,塑造了一代青年学子在民族大义面前义无反顾、勇担使命的精神风貌。

C [C项,“认识和态度迥然有异”“后者对学生应征持否定态度”错误。文中孟弗之和萧子蔚对学生应征一事都是支持的,其中萧子蔚对澹台玮放弃学业感到惋惜,而对他志愿应征又持支持态度。]

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说以标语“这是你们的战争”为线索,既渲染了征兵的紧急氛围,又引发了师生对应征的认识和表现。

B.第③段中师生之间的问答,既补充交代上文征调大会的内容,又为下文具体描写不同学生形象做铺垫。

C.小说既有对群像的粗笔勾勒,也有对个体形象的细致刻画,真实再现了当时人们面临国难的不同反应。

D.小说写“雪”由大到停到消融的过程,扣合情节发展,暗示了人们由忧患重重到心怀希望的心理变化。

√

A [A项,“以标语‘这是你们的战争’为线索”错误。小说只是以“这是你们的战争”引入,并非贯穿始终的线索。]

3.第④段的手帕细节描写表现了人物什么样的情感活动?请结合文本简要分析。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①面对学生志愿参加翻译工作的热情,“弗之想说几句嘉奖的话,却觉得话语都很一般”,所以当他看到学生“乱蓬蓬的黑发上撒着雪花,雪水沿着鬓角流下来”时,就情不自禁地“递过一块叠得方整的手帕”,这一疼爱学生的动作,胜过千言万语,表现了孟弗之作为老师对他们的嘉许和关爱。②这是一群有共同志向的

学生,学生间的递、接手帕,“一个学生接过,擦了雪水,又递给另一个”,表现了志同道合的同学间的默契。③师生间的递、接、还手帕,“……还给弗之时已是一块湿布了”,这一连串默契的动作表现了在民族危难之时,师生的共同志向,展现了彬彬有礼的师生在民族大爱的召唤下情感的水乳交融。

[答案] ①面对洋溢着爱国热情、要做志愿者的学生,递手帕的行动表现了孟弗之作为老师对他们的嘉许和关爱。②学生间的递、接,表现了志同道合的同学间的默契。③师生间的递、接、还,表现了彬彬有礼的师生在民族大爱的召唤下情感的水乳交融。

练案52 专项对点 环境描写的作用与隐喻性

一、阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

札莫希奇市①

[苏联]伊萨克·巴别尔

师长和师部躺在距札莫希奇市三俄里的一片收割过的麦田里。各部正待命夜袭这个城市。军部通令全军,今夜务必夜宿于札莫希奇,所以师长在等待胜利的消息。

哗哗地下着雨。夜风和夜暗在湿漉漉的大地上飞翔。星星全被吸饱墨汁的乌云压熄了。筋疲力尽的马匹在黑暗中叹着气,抖着身子。没有马料可以喂它们。我把马缰绳拴在我腿上,裹上雨衣,躺到一个积满雨水的坑里。被雨水泡得涨鼓鼓的大地向我伸展开了坟墓般令人慰藉的怀抱。马拉直了缰绳,拽着我的腿,把我拖向前去。马找到了一小丛草,低头吃了起来。这时,我睡着了,梦见了一个堆满干草的草棚。草棚上边,尘土飞扬的金灿灿的打麦场上在轰隆隆地打麦。只见麦捆在空中乱舞,使七月的白昼成了傍晚,密林似的晚霞仰面朝天地横卧在村庄的上空。

我展开双臂安卧在静静的眠床上,干草抚爱着我的后脑勺,令我神魂颠倒。后来,草棚的门吱嘎一声推了开来。一位身穿舞会礼服的女子走到我跟前……

我醒了过来。

一个胡子拉碴的庄稼汉站在我面前,他手里握着一支枪。马的背脊像黑糊糊的横梁将天空割了开来。缰绳的死结勒紧了我翘起的腿。

“老乡,你睡着了,”庄稼汉说,他欠睡的夜间的眼睛含着笑意,“马把你拖了半俄里路……”

我解开缰绳,站了起来。被杂草刮破的脸上淌着血。

就在这里,离我两步近的地方,是前沿的散兵线。我已经能看到札莫希奇市的烟囱,犹太人区小胡同里提心吊胆的灯火和黑灯瞎火的瞭望台。灰蒙蒙的曙光像氯仿②的气浪向我们流来。波军营地上空腾起几枚绿色信号弹。信号弹在空中战栗了一会儿,便好似月光下的玫瑰,撒落下来,熄灭一尽。

战地静悄悄的,我听到了远处微弱的呻吟声。秘密屠杀的烟雾弥漫在我们四周。

“在枪杀什么人,”我说,“不知在枪杀谁?……”

“波兰人慌了手脚,”庄稼汉回答我说,“波兰人在杀犹太佬……”

庄稼汉把枪从右手换到左手。他的络腮胡子歪到了一边。他友好地瞥了我一眼,说:“这样的黑夜在散兵线内是长得见不到头的,一个人来到这儿就想跟另一个人拉拉呱儿,可上哪儿去找这另一个人……”

庄稼汉硬要我跟他对火抽支烟,拉住我的手,怕我跑了。可我却翻身上马,朝师部所在地飞马而去。

师长正准备出发。他面前是一溜通信员,别看他们都立正站着,却在那里打盹。

骑兵连都下马步行,沿着湿漉漉的山冈缓缓行进。

“我们拧紧螺丝帽了。”师长轻声说道,旋即拍马而去。

我们跟着他,登上了去西坦涅茨的路。

又下起雨来了。一路上的水洼里漂着死耗子。秋天在我们心的四围设下了埋伏,连树木都像一具具站立起来的赤身裸体的死尸,在十字路口摇来晃去。

早晨,我们到达西坦涅茨。我跟师部设营员沃尔科夫在一起。他给我俩在村边的农舍里找到了一间空屋。

“拿酒来,”我对女房东说,“拿酒来,拿肉来,拿面包来!”

老婆子坐在地板上,用手喂着藏在床底下的一条还未下过崽的牝牛。

“统统没有,”她冷冰冰地回答说,“我都记不得什么时候有过这些东西了。”

我坐到桌前,解下手枪,打起盹来。一刻钟后,我睁开眼睛,看到沃尔科夫俯身在窗台上。他在给未婚妻写信。

“万分尊敬的瓦丽娅,”他写道,“您还记得我吗?”

我看过信后,从兜里掏出火柴,点燃了地板上的一小堆干草。火苗訇的一声朝我蹿起来。老太婆扑到火上,用胸脯把火压灭。

“老爷,你这是干吗?”老太婆说道,惊恐地往后退了一步。

沃尔科夫回过头来,用呆滞的目光瞪了老太婆一眼,又写起信来。

“烧死你,老东西,”我嘟哝说,把干草撒在地上,“烧死你,把你那头偷来的牛一起烧死。”

“等等!”女房东叫道。她跑到前厅,抱了一罐牛奶和面包回来。

我们吃了还不到一半,外边枪声大作。密集的枪声响了很久,听得我们好生烦躁。我们喝光牛奶后,沃尔科夫就跑到外面去看看出了什么事。

“我给你的马备好了鞍子,”他从小窗口对我说,“我的马中了弹,还是别骑的好。波兰人在百步外架起了机枪。”

这么一来,我们两人只剩下了一匹马。这匹马好不容易把我们驮出了西坦涅茨。我跨在马鞍上,沃尔科夫紧贴着我,坐在我身后。

辎重队的大车奔跑着,叫喊着,陷入泥泞。晨曦由我们体内流向天空,一如氯仿流向医院的手术台。

“柳托夫,你结婚了吗?”坐在我身后的沃尔科夫突然问我道。

“老婆把我扔了,”我回答说,“打了短短的一个盹,我梦见自己睡在床上。”

沉默。

我们的马脚步不稳地走着。

“马再走两俄里就要累死了。”坐在我身后的沃尔科夫说。

沉默。

“这一仗我们打输了。”沃尔科夫一边嘟囔着,一边打着呼噜。

“是呀。”我说。

【注】 ①一九二○年,二十六岁的巴别尔以战地记者的身份,跟随布琼尼统率的苏维埃红军第一骑兵军进攻波兰。本文是他根据这次征战经历创作的一篇战地小说。本文的“我”和沃尔科夫都是知识分子。札莫希奇市,波兰古城。本文选自《红色骑兵军》,有删节。②氯仿:一种医疗上具有麻醉效果的无色液体。

1.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.文章双线推进,一条线是部队进攻札莫希奇,一条线是“我”的行踪,开头准备进攻,结尾进攻失利,结构完整。

B.老太婆被迫向“我们”提供牛奶和面包,是害怕她的小牛被烧死,因为那是她在战争中唯一的财产和生存希望。

C.从糟糕的天气到精疲力尽的官兵,从冷漠不配合的当地居民到粗暴的军人,小说暗示,这场战斗失利毫不意外。

D.本文在描写战争和暴力场景时“若无其事”,可这冷若冰霜的“客观”反而蕴含着巨大的抗议力量和震撼效果。

√

B [B项,“是害怕她的小牛被烧死”错误,原因不止于此,她害怕的还有她自己的生命没有保障,害怕其他所有财产被烧毁。]

√

2.对文中加点(加红)词语的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.“令人慰藉”,躺在像“坟墓”一样的雨水泥坑里,都很“舒服”,突出“我”极其疲倦。

B.“提心吊胆”,距离前沿散兵线不远的札莫希奇市,无辜者在被杀害,“我”感到十分紧张。

C.“拧紧螺丝帽”,师长这句话的意思,有可能是要求部下调整心态,以克服眼前的困难。

D.“扑到火上”,用细节描写突出老太婆的反常的敏捷和惊慌的心态,反衬了纵火者的粗暴。

B [B项,“‘我’感到十分紧张”错误,“提心吊胆”是用拟人的手法描写出札莫希奇灯光的昏暗微弱,用来烘托出无辜者被杀害时的恐怖气氛。]

★3.文章画线句子的环境描写特点及其作用与《荷花淀》中环境描写特点及其作用有何不同?请简要分析。(4分)

那一望无边际的密密层层的大荷叶迎着阳光舒展开,就像铜墙铁壁一样。粉色荷花箭高高地挺出来,是监视白洋淀的哨兵吧。(孙犁《荷花淀》)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①《荷花淀》:这是妇女们遇险时对荷花淀风光的描写,景物清新、充满活力。此处景物描写运用比喻的修辞手法,把“那一望无边际的密密层层的大荷叶”比作“铜墙铁壁”,把“粉色荷花箭高高地挺出来”比作“监视白洋淀的哨兵”,不仅生动地描写了白洋淀威武雄壮的景象,还暗示在这清香四溢的荷花淀里即将发生一场激烈的伏击战。 同时,“粉色荷花箭高高地挺出来,是监视白洋淀的哨兵吧”暗示着白洋淀妇女的成长前途——昔日粉装的女人们,也将成为保卫白洋淀的战士,表现抗日根据地人民同仇敌忾的心理和克敌制胜的信心,洋溢着歌颂人民英勇抗敌的思想感情。

②《札莫希奇市》:这是札莫希奇市战前的景色描写,景物昏暗、压抑、死寂。此处景物描写运用移就的修辞手法,把本来用来描写鸟动作的“飞翔”移用来描写“夜风和夜暗”,把本来用来描写灯火熄灭的“熄”移用来描写“星星”,生动地描绘出战前札莫希奇市昏暗、压抑、死寂的景象,用以渲染、烘托此时颓丧的气氛及“我”低沉的心情,暗示了“这一仗我们打输了”的失败结局。

[答案] ①《荷花淀》:清新,充满活力;暗示荷花淀里即将发生一场激烈的战斗,烘托出根据地军民英勇抗敌的英雄形象。②《札莫希奇市》:昏暗,压抑,死寂;烘托出战前颓丧的气氛,暗示战斗失利的结局,烘托“我”低沉的心情。

4.残酷的战争会让正常的人性异化。请以“我”、庄稼汉和沃尔科夫三个形象为例,结合文章情节,分析上述观点。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①“‘拿酒来,’我对女房东说,‘拿酒来,拿肉来,拿面包来!’”“‘烧死你,老东西,’……‘烧死你,把你那头偷来的牛一起烧死。’”,“我”向房东索要食物时的粗鲁语言,索要而不得之后就要烧房子的威逼行为,威逼得逞后的无礼谩骂,与人们普遍认知中的文质彬彬的知识分子形象大相径庭,异化成一个粗暴无礼冷血残忍的军人。②庄稼汉本性应是朴实的,可他在遇到“我”时却能说出“老乡,你睡着了”,做出“他欠睡的夜间的眼睛含着笑意”“他友好地瞥了我一眼”“硬要我跟他对火抽支烟,拉住我的手,怕我跑了”这样的行为,孤独将一个本性质朴讷于言

谈拙于交际的庄稼汉变成了一个话多、主动与人交往的人。在谈及犹太人被屠杀时却说“波兰人在杀犹太佬”,战争使他在面对他人的苦难时极其冷漠。庄稼汉则由一个朴实的农村汉子被异化成一个极其孤独又冷漠的人。③沃尔科夫原本也是一个知识分子,由他在看到“我”纵火威胁房东时却“用呆滞的目光瞪了老太婆一眼,又写起信来”, 对战友的暴行熟视无睹,对房东老太婆冷漠无情。但对待自己的未婚妻却是用“万分尊敬的瓦丽娅”来称呼,极力展示面对她时自己的卑微之态。在撤退的路上竟然睡着,让人感到非常诡异。沃尔科夫由一个青年知识分子异化成一个性格诡异的军人。

[答案] ①“我”由一个知识分子被异化成一个粗暴无礼冷血残忍的军人:粗暴地命令房东老太婆拿出食物,用纵火的方式逼迫房东老太婆拿出食物。②庄稼汉由一个朴实汉子被异化成一个极其孤独又冷漠的人:“硬要我跟他对火抽支烟”,拉住“我”怕“我”跑了,对波兰人杀害犹太人漠不关心。③沃尔科夫由一个青年知识分子异化成一个性格诡异的军人:对未婚妻十分卑微,对房东老太婆冷漠,对战友的暴行熟视无睹,边睡觉边说话。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。(16分)

林小二①

萧 红

在一个有太阳的日子,我的窗前有一个小孩在弯着腰大声地喘着气。

我是在房后站着,随便看着地上的野草在晒太阳。山上的晴天是难得的,为着使屋子也得到干燥的空气,所以门是开着的。接着就听到或者是草把,或者是刷子,或者是一只有弹性的尾巴,沙沙地在地上拍着,越听那拍的声音越真切,就像已经在我的房间的地板上拍着一样。我从后窗子再经过开着的门隔着屋子看过去,看到了一个小孩手里拿着扫帚在弯着腰大声地喘着气。

而他正用扫帚尖扫在我的门前土坪上,那不像是扫,而是用扫帚尖在拍打。

我心里想,这是什么事情呢?保育院的小朋友们从来不到这边做这样的事情。我想去问一问,我心里起着一种亲切的情感对那孩子。刚要开口又感到特别生疏了,因为我们住的根本并不挨近,而且仿佛很远,他们很少时候走来的。我和他们的生疏是一向生疏下来的,虽然每天听着他们升旗降旗的歌声,或是看着他们放在空中的风筝。

那孩子在小房的长廊上扫了很久很久。我站在离他远一点的地方看着他。他比那扫地的扫帚高不了多少,所以是用两只手把着扫帚,他的扫帚尖所触过的地方,想要有一个黑点留下也不可能。他是一边扫一边玩,我看他把一小块粘在水门汀走廊上的泥土,用鞋底擦着,没有擦起来,又用手指甲掀着,等掀掉了那块泥土,又抡起扫帚来好像抡着鞭子一样的把那块掉的泥土抽了一顿,同时嘴里边还念叨了些什么。走廊上靠着一张竹床,他把竹床的后边扫了。完了又去移动那只水桶,把小脸孔都累红了。

这时,院里的一位先生到这边来,当她一走下那高坡,她就用一种响亮而愉快的声音呼唤着他:

“林小二!……小二在这里做什么?……”

这孩子的名字叫林小二。

“啊!就是那个……林小二吗?”

那位衣襟上挂着圆牌子的先生说:

“是的……他是我们院里的小名人,外宾来访也访问他。他是流浪儿,在汉口流浪了几年的。是退却之前才从汉口带出来的。他从前是个小叫花,到院里来就都改了,比别的小朋友更好。”

接着她就问他:“谁叫你来扫的呀?哪个叫你扫地?”

那孩子没有回答,摇摇头。我也随着走到他旁边去。

“你几岁,小朋友?”

他也不回答我,他笑了,一排小牙齿露了出来。那位先生代他说是十一岁了。

关于林小二,是在不久前我才听说的。他是汉口街头的小叫花,已经两三年就是小叫花了。他不知道父亲母亲是谁,他不知道他姓什么,他不知道自己的名字是从哪里来的。他没有名,没有姓,没有父亲母亲。林小二,就是林小二。人家问:“你姓什么?”他摇摇头。人家问:“你就是林小二吗?”他点点头。

从汉口刚来到重庆时,这些小朋友住在重庆,林小二在夜里把所有的自来水龙头都放开了,楼上楼下都湿了……又有一次,自来水龙头不知谁偷着打开的,林小二走到楼上,看见了,便安安静静地,一个一个关起来。而后,到先生那儿去报告,说这次不是他开的了。

现在林小二在房头上站着,高高的土丘在他的旁边,他弯下腰去,一颗一颗地拾着地上的黄土块。那些土块是院里的别的一些小朋友玩着抛下来的,而他一块一块地从房子的临近拾开。一边拾着,他的嘴里一边念叨什么似的自己说着话,他带着非常安闲而寂寞的样子。

我站在很远的地方看着他,他拾完了之后就停在我的后窗子的外边,像一个大人似的在看风景。那山上隔着很远很远的偶尔长着一棵树,那山上的房屋,要努力去寻找才能够看见一个,因为绿色的菜田过于不整齐,大块小块割据着山坡,所以山坡上的人家像大块的石头似的,不容易被人注意而混扰在石头之间了。山下则是一片水田,水田明亮得和镜子似的。只有山下那条发白的公路,每隔几分钟,就要有汽车从那上面跑过。车子从看得见的地方跑来,就带着轰轰的响声,有时竟以为是飞机从头上飞过。山中和平原不

同,震动的响声特别大,车子就跑在山的夹缝中。若遇着成串的运着军用品的大汽车,就把左近的所有的山都震鸣了,而保育院里的小朋友们常常听着,他们欢呼,他们叫着,而数着车子的数目,十辆二十辆常常经过,都是黄昏以后的时候。林小二仿佛也可以完全辨认出这些感觉似的在那儿努力地辨认着。林小二若伸出两手来,他的左手将指出这条公路重庆的终点;而右手就要指出到成都去的方向吧。但是林小二只把眼睛看到墙根上,或是小土坡上,他很寂寞地自己在玩着,嘴里仍旧念叨着什么似的在说话。他的小天地,就他周围一丈远,仿佛他向来不想走上那公路的样子。

他发现了有人在远处看着他,他就跑了,很害羞的样子跑掉的。

我又见他,就是第二次看见他,是一个雨天。一个比他高的小朋友,从石阶上一磴一磴地把他抱下来。这小叫花子有了朋友了,接受了爱护了。他是一定会长得健壮而明朗的呀……他一定的,我想起那班台莱耶夫的《表》②。

(有删改)

【注】 ①本文写于抗日战争时期。②苏联作家班台莱耶夫的儿童小说,描写十月革命后改造流浪儿童的事。1935年鲁迅翻译了这部小说,载于1935年3月16日《译文》第二卷第一期。

√

5.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.那扫地的声音引起了“我”的注意,“我”怀着好奇想要去问问那扫地的男孩,但是复杂的心理又使“我”停下来了。

B.小说前后几次称林小二为“小叫花”,但结尾段中的“小叫花”所表现的情感稍有不同,表现了“我”对林小二的亲近。

C.“我”期盼着林小二长得健壮而明朗,这表现了“我”对林小二的关怀,同时也批评了保育院不重视儿童的健康成长。

D.小说结尾“我想起那班台莱耶夫的《表》”这句话在小说中有画龙点睛的妙处,对我们理解小说的主题有一定的帮助。

C [C项,“同时也批评了保育院不重视儿童的健康成长”分析不当,保育院并没有不重视儿童的健康成长,此处表现了“我”对林小二的美好祝福,表现了林小二在保育院得到改造,会越来越健康向上。]

√

6.关于文中的林小二形象塑造的说法,不正确的一项是(3分)( )

A.小说在描绘林小二处理泥土的情节时运用了细节描写,表现了他的认真。

B.别人和林小二交流时,林小二只会摇头、点头或微笑,这跟他的腼腆有关。

C.保育院孩子们的欢呼和林小二的沉默构成对比,突出了林小二的孤寂。

D.文章详细描写“我”后窗外的山水风景,意在烘托林小二沉稳的性格。

D [D项,“意在烘托林小二沉稳的性格”不正确,此处景物描写烘托了林小二的孤独。]

★7.文章中出现多处环境描写,请简要分析其写作意图。(4分)

___________________________________________________________

[解析] ①“我是在房后站着,随便看着地上的野草在晒太阳……接着就听到或者是草把,或者是刷子,或者是一只有弹性的尾巴,沙沙地在地上拍着,越听那拍的声音越真切,就像已经在我的房间的地板上拍着一样”几句渲染了抗战背景下社会压抑的氛围,烘托了“我”沉重孤寂的内心感受,并由此引出下文林小二的出现。②“现在林小二在房头上站着……一颗一颗地拾着地上的黄土块”“我站在很远的地方看着他……像一个大人似的在看风景”等

语句塑造了林小二立体的人物形象,凸显他害羞而内敛的形象特点,突出战争环境对儿童的影响。③“关于林小二,是在不久前我才听说的……他不知道自己的名字是从哪里来的”“从汉口刚来到重庆时,这些小朋友住在重庆”等语句补充故事背景,有利于文章主题的凸显,帮助读者更深刻地理解文章的思想内涵。

[答案] ①渲染了抗战背景下社会压抑的氛围,烘托了“我”沉重孤寂的内心感受。②塑造了林小二立体的人物形象,突出战争环境对儿童的影响。③补充故事背景,有利于文章主题的凸显及读者对文章的理解。

8.小说讲述林小二的事迹时,生动而富于变化,请结合文中相关部分简要分析本文是怎样叙事的,并简要说明其作用。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] (1)叙事过程:①文章从开篇写到“我”看到一个小孩正用扫帚尖扫在我的门前土坪上,我站在离他远一点的地方看着他。“我”并没有认出这个孩子就是林小二,所以在讲述林小二的事迹时,是从“我”的视角出发,在“我”没认出其身份的情况下讲述林小二扫长廊的事件。②这时院子里的一位先生到这边来,用一种响亮而愉快的声音呼唤他“林小二!……”,这时“我”才知道这个孩子是林小二,所以林小二的身份是通过院里的一位先生之口表明的。③然后写到“我”听说林小二以前是汉口街头的小叫花,不知道父母是谁,没有名和姓,并且写到林小二从汉口来到重庆之后

的行为,这一部分关于林小二的来历属于插叙。④接着由自己的思绪又回到了现实,写到林小二在房头上站着,他弯下腰一颗颗地拾着地上的黄土块,然后他发现有人在远处看他,他就害羞地跑掉了。所以承接上文叙述“我”所看到的林小二的行为。⑤文章的结尾写到“我”第二次看到他的情景,他有了朋友,并且接受了爱护了,表达了“我”对林小二的祝福。

(2)作用:从叙述方式上来看,文章采用了顺叙、插叙等叙述方式。并且文章大部分内容是以“我”为叙述视角的,“我”站在远处观察林小二,“我”听说林小二的来历,将林小二放在一个被观察的位置上,这样安排增添了行文的波澜,设置了悬念,通过“我”的观察和了解,突出了林小二的人物形象,也更好地表现了“我”对林小二的情感和认知。

[答案] (1)叙事过程:小说讲述林小二事迹时,先从“我”的视角出发,在“我”没认出其身份的情况下讲述林小二扫长廊的事件;然后通过院里的一位先生之口表明林小二的身份;接下来插叙林小二的来历;插叙之后,又承接上文叙述“我”所看到的林小二的行为;最后,在结尾处,小说又补充交代了“我”第二次所看到的林小二的行为。(2)作用:小说在叙事时运用了顺叙、插叙等叙述方式,并从“我”的视角出发,将林小二放在一个被观察的位置上,这样安排增添了行文的波澜,设置了悬念,突出了林小二的人物形象,也更好地表现了“我”对林小二的情感和认知。

谢 谢 !

板块三 文学类文本阅读

专题一 小说阅读

学案47 环境描写的作用与隐喻性

教材“学习提示” “单元研习任务” 命题点提炼

必修下册第六单元《林教头风雪山神庙》 感受和理解自然环境(如风雪)描写渲染气氛、推动情节的作用。 分析环境描写的作用

教材“学习提示” 命题点提炼

选择性必修上册第三单元“单元研习任务” 环境影响、制约人物的行动和情节的展开,为人物的行动提供依据,也让人物性格在与环境的互动甚至冲突中更充分地得到展现。 分析环境描写的作用

环境又常常富有暗示性和象征性,能够烘托气氛,激发读者的情感,隐喻主题。 赏析环境描写的隐喻性

小说中的环境描写,有时是为了用看似无心之笔推动故事情节发展;有时是为了烘云托月,塑造人物形象;有时是影射或暗示主旨;等等。而且自然环境描写的作用和社会环境描写的作用也有一定区别。

活动一 分析环境描写的作用

1.自然环境描写的作用

角度 作用

环境方面 ①自身的、独立的审美价值:表现地域风光。②揭示时间、地点和环境特点。③渲染气氛,奠定情感基调。小说都有一定的情感基调,也有特定的氛围,作者往往用生动的自然环境描写来渲染故事的氛围,或喜庆,或清冷,或悲凉,从而感染读者。

人物方面 ①为后文刻画人物做铺垫。②烘托人物性格或某种心理。

角度 作用

情节方面 ①展开、推动情节发展。②作为情节发展的线索。③与标题呼应,诠释标题的内涵。④开头的环境描写,引出下文……的内容(为下文……做铺垫),与结尾呼应;结尾的环境描写,与上文……的内容呼应,使文章结构完整。

主旨方面 ①象征或暗示主旨。②深化主旨。

2.社会环境描写的作用

角度 作用

环境方面 ①交代人物活动及成长的时代背景,揭示各种复杂的社会关系。②交代故事发生的时间、地点,暗示社会环境,如社会习俗、思想观念以及人与人之间的关系等。

人物方面 ①交代人物身份、地位,表现人物性格,反映人物的个性和生活情趣。②影响或决定人物命运,有些小说借助环境描写来暗示人物的命运。

角度 作用

情节方面 ①暗示或推动情节的发展。②为后面情节的发展做铺垫或制造悬念。

主旨方面 ①揭示社会本质特征。②深化主题。

捕捉社会环境描写中的“闲笔”

小说描写社会环境的文字有时很集中,但多数情况下散见于字里行间,且是寥寥几笔,让我们误以为是“闲笔”,从而忽略甚至忽视了它们。其实,它们并不是可有可无的,而是作者的匠心独运,是作者精心设置和安排的,不能随意取代。它们或隐或显地交代了环境特点,似有若无地暗示着人物的命运。正可谓“闲笔”不“闲”,阅读就是要从“闲笔”中挖出真意、深意来。

1.(必修下册第六单元《林教头风雪山神庙》)请温习课文,填写下表空缺内容。

小说时代背景 小说中反映时代特征的语句 反映的环境特征 环境描写作用

《水浒传》的故事发生在北宋宣和年间。当时皇室衰颓、腐败。宋徽宗贪图享乐,穷奢极侈,并任用奸臣蔡京为宰相,横征暴敛,弄得民不聊生,逼得许多人铤而走险,致使盗贼四起。 一个应道:“端的亏管营、差拨两位用心!回到京师,禀过太尉,都保你二位做大官。这番张教头没得推故了!”一个道:“林冲今番直吃我们对付了!高衙内这病必然好了!”又一个道:“张教头那厮,三回五次托人情去说‘你的女婿没了’,张教头越不肯应承,因此衙内病患看看重了。太尉特使俺两个央浼二位干这件事。不想而今完备了!” (1) (2)

[答案] (1)社会黑暗,政治腐败。(2)①展现了北宋末期腐败政治下官员的贪婪、腐朽。②推动林冲转变思想,走上反抗的道路。

小说中描写雪的句子 景物特点 描写作用

天色愈阴暗了,下午竟下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞……将鲁镇乱成一团糟。(“我”年底到鲁镇时) (1) ①象征鲁镇“祝福”前夕的忙乱。(对社会环境的作用)

②渲染“我”心绪的烦乱。(对人物的作用)

③为“我明天决计要走了”做铺垫。(对情节的作用)

2.(必修下册第六单元《祝福》)课文中描写了“雪”,请分析其特点与作用,填写下表空缺内容。

小说中描写雪的句子 景物特点 描写作用

雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感得沉寂。(“我”听闻祥林嫂的死讯后) 沉寂 (2)

小说中描写雪的句子 景物特点 描写作用

我在蒙胧中,又隐约听到远处的爆竹声联绵不断……夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。(结尾) (3) ①寄托“我”对亡灵最沉重的哀悼。(作者的情感)②将“我”最大的哀痛显示于读者面前,这种感情与“祝福”时家家户户的欢乐喜庆格格不入,强烈的反差带给读者强烈的艺术震撼。(对读者的作用)③深化了小说的悲剧主题。(对主旨的作用)

[答案] (1)大而乱 (2)①烘托出祥林嫂死得凄惨悲凉。(对主要人物的作用)②衬托出“我”深夜神伤的孤寂悲愤。(对次要人物的作用) (3)大而猛

环境描写作用答题“3步骤”

(2024·福建福州联考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

花草柬

聂鑫森

古城湘潭有许多条古香古色的巷子。巷子里讲究的人家,院门两旁放置着花草,门楣上攀爬着藤本植物,还会摆上石凳或椅子,让前来叩访者稍坐,等待主人开门迎客。或者,经过此处的陌生人,走累了,也可以坐下来,歇歇脚。有的主人很风趣,还会在门上贴一条帘长红纸,上写“花草陪人请小坐”。这个红纸条,人们称之为“花草柬”。

曲曲巷中的高家宅院,就是这种格局。

男主人高振宇,快七十岁了。除了他,还有一个比他小一岁的妻子柳鹂。儿子一家在外地,只有春节时才回来与他们团聚。他们喜欢安静,退休前和退休后一个样,院门常关。但只要他们一出门,见着街坊邻居,总会主动打招呼,客客气气的。他们不去串门,也不邀请别人来家里。但院门两旁的花事常新,花缸按照时令换进换出,春天的山茶花、夏天的荷花、秋天的木芙蓉、冬天的绿梅或白梅。他们在院子里养了许多缸花草,轮流着让花草出来陪人。他们不孤芳自赏,而是让大家赏心悦目,这份心意就很难得。

更有意思的是,他们在院内靠门两侧的墙根下,栽了许多藤本植物,比如迎春花、紫藤花、牵牛花、爬壁虎之类,再用细麻绳拴在院门顶端和扶持植物的竹竿之间,让柔藤顺着绳子爬到门楣上,变成一座花草牌楼,好看。春有金黄的迎春花和粉紫相融的紫藤花;夏秋的牵牛花,有红有白有紫,像一支支仰天而吹的小喇叭,仿佛铿锵有力。

退休前,高振宇是本市京剧团的名角,谭派老生。柳鹂先是唱梅派旦角的,后来身体不好,改行成了后台的检箱(收检戏服)人。在职时,早晨要吊嗓、练身段,然后是琢磨戏文;下午得好好休息,晚上要演出。柳鹂五十五岁就退休了,高振宇一直唱到六十五岁,红了好几十年,然后在声誉最隆的时候,急流勇退,息影林泉。

人们很奇怪,高振宇一身的好本事,怎么不带徒弟?他饰《碰碑》中的杨老令公、《打渔杀家》中的萧恩、《空城计》中的诸葛亮……一亮相一叫板必是“碰头彩”。可他的儿子却坚决不学戏,而想好好读书,将来去造飞机造火箭。儿子被他骂过打过,但倔强如故,有几句话就最让高振宇伤心:“爹,成一个角比成一个科学家还难,嗓子好身材好是爹妈给的‘饭碗’。还得有悟性,能吃大苦。您是成功了,妈就没成。我不是学戏的料,普天下也没几个是!您不要轻易带徒弟,别害了人家。”

现在儿子在大西北的一个特殊单位工作,已经是总工程师了。

高振宇真的没有带过徒弟,也不接待上门来求教的同行和戏迷。自己走上了这条路,就好好走下去吧。可心里老觉得对不起人,就让院门两旁的花草表示歉意吧,让人看看花,听听他在院里吊嗓子,或者酣畅淋漓地唱上一段,聊作补偿。到真正退了休,高振宇早晨起床后的大事,是和老妻一起去侍弄花草,一边干活一边轻声哼几句而已。

处暑后,天气变凉了。

高家院门两旁,分放着一缸雁来红、一缸白菊花。门楣上爬满了青翠的藤叶,一朵朵直立的牵牛花,红红紫紫,还有白色的,开得很热闹。

巷子里的人,发现天刚亮,就有一个穿西装的中年汉子,安静地坐在高家花缸边的绿色的木靠椅上,上身直直的,两手平放在膝盖上,尖起耳朵听院里的声响。

这个人没有谁认识。

院里传来录音机播出的京胡声,高振宇唱道:“恼恨那吕子秋行事可恶,恨不得插双翅飞过江河。船行到风浪中儿要掌稳了舵。我的儿为什么撒了篷索?”接着,高振宇变了哭腔:“啊……桂英儿啊!”

有老戏迷明白,这是《打渔杀家》中萧恩的唱段,“快板”后是“哭头”,而这“哭头”是高振宇的绝活,“儿”字下行腔,将喉音愈落愈低,透出苍老凄怆之音!有人正要喊“好”,中年汉子忙站起来,摆摆手,又深鞠一躬,然后再坐下听。

高振宇反复唱了三遍,才停住。

中年汉子站起来,朝挤在巷道里的几个人拱了拱手,然后飘然而去。

第二天早晨,中年汉子又来了。

高振宇唱的是,《碰碑》中杨老令公与六郎离别后,先唱“二黄导板”再唱“哭头”:“我的儿呀!”声腔极为凄惨悲凉,也是唱了三遍。

第三天早晨,巷子里的人,早早地聚集在高家门口,就为听高振宇的“哭头”。

那个中年汉子没有来。高振宇也没有打开录音机,没有唱“哭头”。

又过了些日子,外地的一个京剧团来湘潭演出,主角是谭派老生传人、年方四十的景金石,戏码是《打渔杀家》《碰碑》《四郎探母》。海报上还贴了照片,景金石就是那两个早晨来听戏的中年汉子!

巷子里立马欢腾起来。

“景老板肯定是来请教‘哭头’唱法的。”

“那么,高老板怎么不开门迎客?”

“你想啊,高老板多少年都不点拨人了,再为一个外地人支招,别人会怎么说!”

“对呀。我猜想有高老板的师兄弟用电话引荐,定好了时间,他在里面唱,景老板也是谭派传人,一听就明白诀窍在哪里。”

“高老板并不失礼,门上有花草柬,门边有花草陪客。”

“买票去!听景老板的‘哭头’,等于是听高老板的‘哭头’!”

(有删改)

小说开头对湘潭巷子的描写有何作用?请结合文本分析说明。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

___________________________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中的关键信息是“对湘潭巷子的描写”“作用”,由此可以判断出,本题考查学生分析环境描写作用的能力。解答此类题,可以从环境、人物、情节等角度考虑。

第二步:速读文本,构建答题思维链

环境角度 ①“古城湘潭有许多条古香古色的巷子,巷子里讲究的人家……人们称之为‘花草柬’”,交代了古城的民俗风情,为故事发生营造特殊的文化氛围。

人物 角度 ②“曲曲巷中的高家宅院,就是这种格局”“男主人高振宇,快七十岁了”“但只要他们一出门,见着街坊邻居,总会主动打招呼……而是让大家赏心悦目,这份心意就很难得”,展现了人物的生活环境,从而引出高家宅院及故事主人公高振宇。

情节 角度 ③“这个红纸条,人们称之为‘花草柬’”照应了文章题目,为后文景金石能够坐在院门旁听“哭头”的情节做了铺垫。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)从环境角度考虑,答出“民俗风情”“文化气息”给2分。

(2)从人物角度考虑,答出“生活环境”“故事主人公”给2分。

(3)从情节角度考虑,答出“照应题目”“做铺垫”给2分。

[组织答案] ___________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①交代了古城湘潭的民俗风情,如巷子里讲究人家的院门两旁放置着花草,门楣上攀爬着藤本植物,为主人公的生活环境营造了浓郁的文化气息。②展现了人物的生活环境,从而引出高家宅院及故事主人公高振宇。③照应了文章题目,并为后文景金石能够坐在院门旁听“哭头”的情节做了铺垫。

√

1.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.“花草柬”体现了当地百姓的热情好客、亲近自然的生活品格,也暗示了主人公高振宇的秉性是诞生在当地土壤之中的。

B.高振宇“院门常关”“不去串门,也不邀请别人来家里”,又主动和街坊打招呼,体现了他卓然独立又不失亲和的精神风貌。

C.“哭头”是高振宇的绝活,高振宇唱“哭头”,抒发了他对儿子拒绝学习京剧、京剧艺术后继乏人的伤感心情。

D.高振宇唱“哭头”两天,景金石过来听了两天,第三天景金石没有来,高振宇也没唱,暗示他们之间心有灵犀的特殊关系。

C [“抒发了他对儿子拒绝学习京剧、京剧艺术后继乏人的伤感心情”错误。高振宇唱“哭头”与他儿子不肯学戏没有必然联系。虽然儿子不愿学戏,高振宇很遗憾、伤心,但下文有“自己走上了这条路,就好好走下去吧”“让人看看花,听听他在院里吊嗓子,或者酣畅淋漓地唱上一段,聊作补偿”,说明他对儿子的事情已经释怀,后文唱戏只是对戏迷的补偿。另外,结合“到真正退了休,高振宇早晨起床后的大事,是和老妻一起去侍弄花草,一边干活一边轻声哼几句而已”,以及景金石来了两天,高振宇唱了两天“哭头”推测,高振宇唱“哭头”很可能跟景金石有关联。]

√

2.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说前半部分大量描述环境,情节主线迟迟不出,但读者并不感到头重脚轻,因为前半部分含有不少后面情节的铺垫。

B.“高振宇一身的好本事,怎么不带徒弟?”一句在结构上至关重要,既照应上文高振宇种花养草的原因,又引出下文景金石学艺的情节。

C.小说详细描述了高振宇唱“哭头”的情形,对景金石如何与高振宇取得联系、演出的状况并未做具体交代,这给读者留下了想象的空间。

D.小说最后人们的议论,照应了开头对“花草柬”的介绍,补充了高振宇不开门迎客的原因,使故事更加完整。

B [“既照应上文高振宇种花养草的原因”错误,对小说结构分析错误。高振宇种花养草,是他在湘潭当地文化民俗浸润下产生的生活乐趣,并非因为不带徒弟而用来打发时间的行为。高振宇种花养草和他的待人接物方式、他教授京剧艺术的方式一样,都体现了他的精神风貌。]

环境描写是文学作品中的重要组成部分,它不仅仅是刻画景物,更重要的是表达作家写作意图,具有强烈的隐喻性。在阅读文学作品时,我们应该重视环境描写,以更好地理解作品背后所要传递的意义。

活动二 赏析环境描写的隐喻性

(必修下册第六单元)请思考本单元主人公与社会环境的关系,完成下表。

主人公 社会环境对人命运的影响 人对社会环境的态度、影响

祥林嫂 ① 无力反抗,步步屈从;试图改变、质疑,但没有成功

主人公 社会环境对人命运的影响 人对社会环境的态度、影响

林冲 以高俅为首的贪官污吏步步紧逼,使林冲由安于现状、软弱动摇走向反抗 ②

别里 科夫 ③ 妄图以“套中人”性格辖制周围的人、事

主人公 社会环境对人命运的影响 人对社会环境的态度、影响

成名 成名一家被官府逼迫交纳蟋蟀以致倾家荡产,儿子因此自杀;儿子自杀未遂后,“魂化促织”以供统治者赏玩,成家摆脱困境,获得了赏赐 ④

格里 高尔 人变成虫,人异化为非人 ⑤

[答案] ①虽然勤劳善良,但还是一步步地被推向孤立无援的境地,最终惨死 ②先是安于现状、逆来顺受,最终奋起反抗 ③长期的专制统治,养成了他“套中人”的性格,最后他被这种环境吞噬 ④一步步屈从,一步步挣扎 ⑤无力改变自己的命运

分析环境隐喻性“3角度”

1.通过对环境的描写,可以更加生动地展现作品的主题,引发读者的思考。

如《红楼梦》中的环境描写。《红楼梦》是一部中国古代文学经典之作,以宏大的家族世界为背景,通过对人物与环境的描写,展现了社会现实和人性的种种弊病。在小说中,庭园、宅邸等环境被塑造得丰富多彩,这些环境不仅仅是作为背景存在,更是人物性格与情感变化的写照。比如,贾府的花园与景致描绘了贾府的富贵与荣华。而荣府的衰败和衰落,则通过庭园的苍凉与凄凉描写,将作品的主题凸显出来。

2.通过对环境的描写,可以展现人物的内心世界与情感变化。

如《百年孤独》以一个家族的命运为线索,通过对马孔多镇的描写,展现了人类历史与命运的宏伟史诗。草木繁茂的景象、湍急的溪流、纷繁复杂的人际关系,所有这些元素结合在一起,营造了一种梦幻般的氛围。马尔克斯巧妙地将社会现实与人类内心情感融为一体,给予读者深刻的思考。

3.通过对环境的描写,能够传达社会现实与人类命运的变迁。

如《百年孤独》描绘了布恩迪亚家族七代人的兴衰历程,反映了哥伦比亚乃至拉丁美洲的社会现实,如内战、外来侵略等。通过家族的命运变迁,展现了人类历史的循环性和孤独、遗忘等永恒主题,是对人类命运无常与悲剧的深刻思考。

(2011·江苏卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

“这是你的战争!”

宗 璞

①昆明下着雪。红土地、灰校舍和那不落叶的树木,都蒙上了一层白色。几个学生从校门走出,不顾雪花飘扬,停下来看着墙上的标语:“这是你的战争!This is your war!”

②前几天,学校举行了征调大会,盟军为中国抗战提供了大批新式武器和作战人员,由于语言不通,急需译员。教育部决定征调四年级男生入伍,其他年级的也可以志愿参加。

③历史系教授孟弗之从校门走出,他刚上完课。无论时局怎么紧张,教学必须坚持到最后一刻。一起走的几个学生问:“做志愿者有条件吗?”弗之微笑答道:“首先是爱国热情。英语也要有一定水平,我想一个大学生的英语水平足够对付了。”他看着周围的年轻人。谁将是志愿者?他不知道。可是他知道那些挺直的身躯里跳动着年轻的火热的心。弗之沿着红土道往北门走,回腊梅林去。他回头看了一眼那醒目的标语,“This is your war!”转身拉一拉挎包,这挎包似乎比平日沉重得多。

④弗之走了一段路,迎面走来几个学生,恭敬地鞠躬。弗之不认得。一个学生走近说:“孟先生,我们是工学院三年级的,愿意参加翻译工作。”弗之想说几句嘉奖的话,却觉得话语都很一般,只亲切地看着那几张年轻而带几分稚气的脸庞,乱蓬蓬的黑发上撒着雪花,雪水沿着鬓角流下来,便递过一块叠得方整的手帕。一个学生接过,擦了雪水,又递给另一个,还给弗之时已是一块湿布了。

⑤雪越下越大了。弗之把那块湿布顶在头上,快步往回走。这时,一个年轻人快步跟上来,绕到前面,唤了一声:“孟先生。”弗之认得这人,是中文系学生,似乎姓蒋。他小有才名,文章写得不错,能诗能酒,也能书能画。“孟先生。”那学生嗫嚅着又唤了一声。弗之站住,温和地问:“有什么事?”蒋姓学生口齿不清地说:“现在四年级学生全部征调做翻译,我……我……”弗之猜道:“你是四年级?”“我的英文不好,不能胜任翻译。并且我还有很多创作计划……”“无一例外。”弗之冷冷地说,并不看他,

大步走了。蒋姓学生看着弗之的背影,忽然大声说:“你们先生们自己不去,让别人的子弟去送死!”弗之站住了,一股怒气在胸中涨开,他回头看那学生。学生上前一步:“只说孟先生是最识才的,叫人失望。”弗之转身,尽量平静地说:“你,你无论怎样多才,做人是不能打折扣的,一切照规定办。”弗之走得很慢,自觉脚步沉重,回到住处时,只见院子里腊梅林一片雪白。

⑥此刻,弗之的外甥、生物系学生澹台玮正在萧子蔚老师的房间里。玮是三年级,但学分已够四年级。师生两人对坐在小木桌旁,讨论着生物学的问题。子蔚感到玮有些心不在焉,已有点猜到他的心思。待讨论告一段落,玮道:“也是商量。”他停顿了一下,说:“我只是觉得战场和敌人越来越近,科学变得远了,要安心念书似乎很难。”“可是你并不在征调之列。生物化学是新学科,需要人开拓,要知道得到一个好学生是多么不容易。我也很矛盾。”子蔚站起身,走到窗前。雪已停了,腊梅林上的雪已消了大半。玮也走到窗前,默默地望着窗外。过了一会儿,玮转身向着子

蔚:“我会回来的。”“那是当然。”子蔚说。玮向子蔚鞠了一躬。子蔚向前一步,拉着他的手郑重地说:“我尊重你的决定。”玮再鞠一躬,走出房间,回头说:“萧先生,我回去了。”子蔚默默地看着他下楼,又到窗前,看他出了楼门,沿小路往腊梅林中去了。

(节选自长篇小说《西征记》,有删改,标题为选者所拟)

请探究文中自然景物叙写的深刻寓意,以及对表现人物的作用。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

此题考查探究环境描写的作用的探究能力。解答此题,应根据环境描写在小说中的一般性作用,结合着小说的人物形象和小说主题及作者的写作意图进行探究作答。

第二步:速读文本,构建答题思维链

思考角度 分析概括

景物寓意 第①段中1、2句学校雪景的描写,如“红土地、灰校舍和那不落叶的树木,都蒙上了一层白色”“墙上的标语:‘这是你的战争!This is your war!’”表现出当时的社会环境,暗示战事紧急,形势严峻。

第⑤段中尾句写腊梅林一片雪白。如“弗之走得很慢,自觉脚步沉重,回到住处时,只见院子里腊梅林一片雪白”象征着爱国知识分子的高洁品格。

思考角度 分析概括

表现人物的作用 第⑤段,“雪越下越大了。……一个年轻人快步跟上来,绕到前面,唤了一声:‘孟先生。’……‘我的英文不好,不能胜任翻译。并且我还有很多创作计划……’‘无一例外。’弗之冷冷地说,并不看他,大步走了。蒋姓学生看着弗之的背影,忽然大声说:‘你们先生们自己不去,让别人的子弟去送死!’弗之站住了,一股怒气在胸中涨开,他回头看那学生。……弗之走得很慢,自觉脚步沉重,回到住处时,只见院子里腊梅林一片雪白。”暗喻他路遇蒋姓学生后的沉重心情。

思考角度 分析概括

表现人物的作用 第⑥段,由“子蔚站起身,走到窗前。雪已停了,腊梅林上的雪已消了大半。玮也走到窗前,默默地望着窗外。……拉着他的手郑重地说:‘我尊重你的决定。’”暗示他们消解了内心的淡淡纠结,彼此之间理解更深了。

第⑥段,由“子蔚默默地看着他下楼,又到窗前,看他出了楼门,沿小路往腊梅林中去了”可知,澹台玮走入腊梅林,表现出他的坚贞人格。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)从景物寓意的角度入手,答出“当时抗战局势的紧张”给1分。“象征着爱国知识分子的高洁品格”给1分。

(2)从表现人物的作用的角度入手,答出“暗喻他路遇蒋姓学生后的沉重心情”“彼此之间理解更深”“表现出他的坚贞人格”。答出其中2点即可得4分。

[组织答案] ___________________________________________

___________________________________________________________

[答案] (1)深刻寓意:①雪:昆明很少下雪,用下雪天寒渲染气氛,暗示战事紧急,形势严峻。②腊梅林:用傲雪的腊梅,象征爱国知识分子的高洁品格。

(2)表现人物:①孟弗之见到雪白的腊梅林,暗喻他路遇蒋姓学生后的沉重心情。②萧子蔚、澹台玮面对雪已消失了大半的腊梅林,暗示他们消解了内心的淡淡纠结,彼此之间理解更深了。③澹台玮走入腊梅林,人与梅相映,隐喻其坚贞人格。

√

1.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.小说不仅写众多学生对应征一事的积极态度,还写了蒋姓学生的自私心理,这样写并非意味着不合理,反而更有真实感。

B.“这挎包似乎比平日沉重得多”,表面上写孟弗之对挎包的异样感觉,实则表现他在国难面前感到肩负的责任很沉重。

C.孟弗之和萧子蔚对学生应征一事的认识和态度迥然有异:前者对学生应征持赞赏态度,后者对学生应征持否定态度。

D.小说展现了中国知识分子的人格操守和精神世界,塑造了一代青年学子在民族大义面前义无反顾、勇担使命的精神风貌。

C [C项,“认识和态度迥然有异”“后者对学生应征持否定态度”错误。文中孟弗之和萧子蔚对学生应征一事都是支持的,其中萧子蔚对澹台玮放弃学业感到惋惜,而对他志愿应征又持支持态度。]

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说以标语“这是你们的战争”为线索,既渲染了征兵的紧急氛围,又引发了师生对应征的认识和表现。

B.第③段中师生之间的问答,既补充交代上文征调大会的内容,又为下文具体描写不同学生形象做铺垫。

C.小说既有对群像的粗笔勾勒,也有对个体形象的细致刻画,真实再现了当时人们面临国难的不同反应。

D.小说写“雪”由大到停到消融的过程,扣合情节发展,暗示了人们由忧患重重到心怀希望的心理变化。

√

A [A项,“以标语‘这是你们的战争’为线索”错误。小说只是以“这是你们的战争”引入,并非贯穿始终的线索。]

3.第④段的手帕细节描写表现了人物什么样的情感活动?请结合文本简要分析。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①面对学生志愿参加翻译工作的热情,“弗之想说几句嘉奖的话,却觉得话语都很一般”,所以当他看到学生“乱蓬蓬的黑发上撒着雪花,雪水沿着鬓角流下来”时,就情不自禁地“递过一块叠得方整的手帕”,这一疼爱学生的动作,胜过千言万语,表现了孟弗之作为老师对他们的嘉许和关爱。②这是一群有共同志向的

学生,学生间的递、接手帕,“一个学生接过,擦了雪水,又递给另一个”,表现了志同道合的同学间的默契。③师生间的递、接、还手帕,“……还给弗之时已是一块湿布了”,这一连串默契的动作表现了在民族危难之时,师生的共同志向,展现了彬彬有礼的师生在民族大爱的召唤下情感的水乳交融。

[答案] ①面对洋溢着爱国热情、要做志愿者的学生,递手帕的行动表现了孟弗之作为老师对他们的嘉许和关爱。②学生间的递、接,表现了志同道合的同学间的默契。③师生间的递、接、还,表现了彬彬有礼的师生在民族大爱的召唤下情感的水乳交融。

练案52 专项对点 环境描写的作用与隐喻性

一、阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

札莫希奇市①

[苏联]伊萨克·巴别尔

师长和师部躺在距札莫希奇市三俄里的一片收割过的麦田里。各部正待命夜袭这个城市。军部通令全军,今夜务必夜宿于札莫希奇,所以师长在等待胜利的消息。

哗哗地下着雨。夜风和夜暗在湿漉漉的大地上飞翔。星星全被吸饱墨汁的乌云压熄了。筋疲力尽的马匹在黑暗中叹着气,抖着身子。没有马料可以喂它们。我把马缰绳拴在我腿上,裹上雨衣,躺到一个积满雨水的坑里。被雨水泡得涨鼓鼓的大地向我伸展开了坟墓般令人慰藉的怀抱。马拉直了缰绳,拽着我的腿,把我拖向前去。马找到了一小丛草,低头吃了起来。这时,我睡着了,梦见了一个堆满干草的草棚。草棚上边,尘土飞扬的金灿灿的打麦场上在轰隆隆地打麦。只见麦捆在空中乱舞,使七月的白昼成了傍晚,密林似的晚霞仰面朝天地横卧在村庄的上空。

我展开双臂安卧在静静的眠床上,干草抚爱着我的后脑勺,令我神魂颠倒。后来,草棚的门吱嘎一声推了开来。一位身穿舞会礼服的女子走到我跟前……

我醒了过来。

一个胡子拉碴的庄稼汉站在我面前,他手里握着一支枪。马的背脊像黑糊糊的横梁将天空割了开来。缰绳的死结勒紧了我翘起的腿。

“老乡,你睡着了,”庄稼汉说,他欠睡的夜间的眼睛含着笑意,“马把你拖了半俄里路……”

我解开缰绳,站了起来。被杂草刮破的脸上淌着血。

就在这里,离我两步近的地方,是前沿的散兵线。我已经能看到札莫希奇市的烟囱,犹太人区小胡同里提心吊胆的灯火和黑灯瞎火的瞭望台。灰蒙蒙的曙光像氯仿②的气浪向我们流来。波军营地上空腾起几枚绿色信号弹。信号弹在空中战栗了一会儿,便好似月光下的玫瑰,撒落下来,熄灭一尽。

战地静悄悄的,我听到了远处微弱的呻吟声。秘密屠杀的烟雾弥漫在我们四周。

“在枪杀什么人,”我说,“不知在枪杀谁?……”

“波兰人慌了手脚,”庄稼汉回答我说,“波兰人在杀犹太佬……”

庄稼汉把枪从右手换到左手。他的络腮胡子歪到了一边。他友好地瞥了我一眼,说:“这样的黑夜在散兵线内是长得见不到头的,一个人来到这儿就想跟另一个人拉拉呱儿,可上哪儿去找这另一个人……”

庄稼汉硬要我跟他对火抽支烟,拉住我的手,怕我跑了。可我却翻身上马,朝师部所在地飞马而去。

师长正准备出发。他面前是一溜通信员,别看他们都立正站着,却在那里打盹。

骑兵连都下马步行,沿着湿漉漉的山冈缓缓行进。

“我们拧紧螺丝帽了。”师长轻声说道,旋即拍马而去。

我们跟着他,登上了去西坦涅茨的路。

又下起雨来了。一路上的水洼里漂着死耗子。秋天在我们心的四围设下了埋伏,连树木都像一具具站立起来的赤身裸体的死尸,在十字路口摇来晃去。

早晨,我们到达西坦涅茨。我跟师部设营员沃尔科夫在一起。他给我俩在村边的农舍里找到了一间空屋。

“拿酒来,”我对女房东说,“拿酒来,拿肉来,拿面包来!”

老婆子坐在地板上,用手喂着藏在床底下的一条还未下过崽的牝牛。

“统统没有,”她冷冰冰地回答说,“我都记不得什么时候有过这些东西了。”

我坐到桌前,解下手枪,打起盹来。一刻钟后,我睁开眼睛,看到沃尔科夫俯身在窗台上。他在给未婚妻写信。

“万分尊敬的瓦丽娅,”他写道,“您还记得我吗?”

我看过信后,从兜里掏出火柴,点燃了地板上的一小堆干草。火苗訇的一声朝我蹿起来。老太婆扑到火上,用胸脯把火压灭。

“老爷,你这是干吗?”老太婆说道,惊恐地往后退了一步。

沃尔科夫回过头来,用呆滞的目光瞪了老太婆一眼,又写起信来。

“烧死你,老东西,”我嘟哝说,把干草撒在地上,“烧死你,把你那头偷来的牛一起烧死。”

“等等!”女房东叫道。她跑到前厅,抱了一罐牛奶和面包回来。

我们吃了还不到一半,外边枪声大作。密集的枪声响了很久,听得我们好生烦躁。我们喝光牛奶后,沃尔科夫就跑到外面去看看出了什么事。

“我给你的马备好了鞍子,”他从小窗口对我说,“我的马中了弹,还是别骑的好。波兰人在百步外架起了机枪。”

这么一来,我们两人只剩下了一匹马。这匹马好不容易把我们驮出了西坦涅茨。我跨在马鞍上,沃尔科夫紧贴着我,坐在我身后。

辎重队的大车奔跑着,叫喊着,陷入泥泞。晨曦由我们体内流向天空,一如氯仿流向医院的手术台。

“柳托夫,你结婚了吗?”坐在我身后的沃尔科夫突然问我道。

“老婆把我扔了,”我回答说,“打了短短的一个盹,我梦见自己睡在床上。”

沉默。

我们的马脚步不稳地走着。

“马再走两俄里就要累死了。”坐在我身后的沃尔科夫说。

沉默。

“这一仗我们打输了。”沃尔科夫一边嘟囔着,一边打着呼噜。

“是呀。”我说。

【注】 ①一九二○年,二十六岁的巴别尔以战地记者的身份,跟随布琼尼统率的苏维埃红军第一骑兵军进攻波兰。本文是他根据这次征战经历创作的一篇战地小说。本文的“我”和沃尔科夫都是知识分子。札莫希奇市,波兰古城。本文选自《红色骑兵军》,有删节。②氯仿:一种医疗上具有麻醉效果的无色液体。

1.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.文章双线推进,一条线是部队进攻札莫希奇,一条线是“我”的行踪,开头准备进攻,结尾进攻失利,结构完整。

B.老太婆被迫向“我们”提供牛奶和面包,是害怕她的小牛被烧死,因为那是她在战争中唯一的财产和生存希望。

C.从糟糕的天气到精疲力尽的官兵,从冷漠不配合的当地居民到粗暴的军人,小说暗示,这场战斗失利毫不意外。

D.本文在描写战争和暴力场景时“若无其事”,可这冷若冰霜的“客观”反而蕴含着巨大的抗议力量和震撼效果。

√

B [B项,“是害怕她的小牛被烧死”错误,原因不止于此,她害怕的还有她自己的生命没有保障,害怕其他所有财产被烧毁。]

√

2.对文中加点(加红)词语的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.“令人慰藉”,躺在像“坟墓”一样的雨水泥坑里,都很“舒服”,突出“我”极其疲倦。

B.“提心吊胆”,距离前沿散兵线不远的札莫希奇市,无辜者在被杀害,“我”感到十分紧张。

C.“拧紧螺丝帽”,师长这句话的意思,有可能是要求部下调整心态,以克服眼前的困难。

D.“扑到火上”,用细节描写突出老太婆的反常的敏捷和惊慌的心态,反衬了纵火者的粗暴。

B [B项,“‘我’感到十分紧张”错误,“提心吊胆”是用拟人的手法描写出札莫希奇灯光的昏暗微弱,用来烘托出无辜者被杀害时的恐怖气氛。]

★3.文章画线句子的环境描写特点及其作用与《荷花淀》中环境描写特点及其作用有何不同?请简要分析。(4分)

那一望无边际的密密层层的大荷叶迎着阳光舒展开,就像铜墙铁壁一样。粉色荷花箭高高地挺出来,是监视白洋淀的哨兵吧。(孙犁《荷花淀》)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①《荷花淀》:这是妇女们遇险时对荷花淀风光的描写,景物清新、充满活力。此处景物描写运用比喻的修辞手法,把“那一望无边际的密密层层的大荷叶”比作“铜墙铁壁”,把“粉色荷花箭高高地挺出来”比作“监视白洋淀的哨兵”,不仅生动地描写了白洋淀威武雄壮的景象,还暗示在这清香四溢的荷花淀里即将发生一场激烈的伏击战。 同时,“粉色荷花箭高高地挺出来,是监视白洋淀的哨兵吧”暗示着白洋淀妇女的成长前途——昔日粉装的女人们,也将成为保卫白洋淀的战士,表现抗日根据地人民同仇敌忾的心理和克敌制胜的信心,洋溢着歌颂人民英勇抗敌的思想感情。

②《札莫希奇市》:这是札莫希奇市战前的景色描写,景物昏暗、压抑、死寂。此处景物描写运用移就的修辞手法,把本来用来描写鸟动作的“飞翔”移用来描写“夜风和夜暗”,把本来用来描写灯火熄灭的“熄”移用来描写“星星”,生动地描绘出战前札莫希奇市昏暗、压抑、死寂的景象,用以渲染、烘托此时颓丧的气氛及“我”低沉的心情,暗示了“这一仗我们打输了”的失败结局。

[答案] ①《荷花淀》:清新,充满活力;暗示荷花淀里即将发生一场激烈的战斗,烘托出根据地军民英勇抗敌的英雄形象。②《札莫希奇市》:昏暗,压抑,死寂;烘托出战前颓丧的气氛,暗示战斗失利的结局,烘托“我”低沉的心情。

4.残酷的战争会让正常的人性异化。请以“我”、庄稼汉和沃尔科夫三个形象为例,结合文章情节,分析上述观点。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①“‘拿酒来,’我对女房东说,‘拿酒来,拿肉来,拿面包来!’”“‘烧死你,老东西,’……‘烧死你,把你那头偷来的牛一起烧死。’”,“我”向房东索要食物时的粗鲁语言,索要而不得之后就要烧房子的威逼行为,威逼得逞后的无礼谩骂,与人们普遍认知中的文质彬彬的知识分子形象大相径庭,异化成一个粗暴无礼冷血残忍的军人。②庄稼汉本性应是朴实的,可他在遇到“我”时却能说出“老乡,你睡着了”,做出“他欠睡的夜间的眼睛含着笑意”“他友好地瞥了我一眼”“硬要我跟他对火抽支烟,拉住我的手,怕我跑了”这样的行为,孤独将一个本性质朴讷于言

谈拙于交际的庄稼汉变成了一个话多、主动与人交往的人。在谈及犹太人被屠杀时却说“波兰人在杀犹太佬”,战争使他在面对他人的苦难时极其冷漠。庄稼汉则由一个朴实的农村汉子被异化成一个极其孤独又冷漠的人。③沃尔科夫原本也是一个知识分子,由他在看到“我”纵火威胁房东时却“用呆滞的目光瞪了老太婆一眼,又写起信来”, 对战友的暴行熟视无睹,对房东老太婆冷漠无情。但对待自己的未婚妻却是用“万分尊敬的瓦丽娅”来称呼,极力展示面对她时自己的卑微之态。在撤退的路上竟然睡着,让人感到非常诡异。沃尔科夫由一个青年知识分子异化成一个性格诡异的军人。

[答案] ①“我”由一个知识分子被异化成一个粗暴无礼冷血残忍的军人:粗暴地命令房东老太婆拿出食物,用纵火的方式逼迫房东老太婆拿出食物。②庄稼汉由一个朴实汉子被异化成一个极其孤独又冷漠的人:“硬要我跟他对火抽支烟”,拉住“我”怕“我”跑了,对波兰人杀害犹太人漠不关心。③沃尔科夫由一个青年知识分子异化成一个性格诡异的军人:对未婚妻十分卑微,对房东老太婆冷漠,对战友的暴行熟视无睹,边睡觉边说话。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。(16分)

林小二①

萧 红

在一个有太阳的日子,我的窗前有一个小孩在弯着腰大声地喘着气。

我是在房后站着,随便看着地上的野草在晒太阳。山上的晴天是难得的,为着使屋子也得到干燥的空气,所以门是开着的。接着就听到或者是草把,或者是刷子,或者是一只有弹性的尾巴,沙沙地在地上拍着,越听那拍的声音越真切,就像已经在我的房间的地板上拍着一样。我从后窗子再经过开着的门隔着屋子看过去,看到了一个小孩手里拿着扫帚在弯着腰大声地喘着气。

而他正用扫帚尖扫在我的门前土坪上,那不像是扫,而是用扫帚尖在拍打。

我心里想,这是什么事情呢?保育院的小朋友们从来不到这边做这样的事情。我想去问一问,我心里起着一种亲切的情感对那孩子。刚要开口又感到特别生疏了,因为我们住的根本并不挨近,而且仿佛很远,他们很少时候走来的。我和他们的生疏是一向生疏下来的,虽然每天听着他们升旗降旗的歌声,或是看着他们放在空中的风筝。

那孩子在小房的长廊上扫了很久很久。我站在离他远一点的地方看着他。他比那扫地的扫帚高不了多少,所以是用两只手把着扫帚,他的扫帚尖所触过的地方,想要有一个黑点留下也不可能。他是一边扫一边玩,我看他把一小块粘在水门汀走廊上的泥土,用鞋底擦着,没有擦起来,又用手指甲掀着,等掀掉了那块泥土,又抡起扫帚来好像抡着鞭子一样的把那块掉的泥土抽了一顿,同时嘴里边还念叨了些什么。走廊上靠着一张竹床,他把竹床的后边扫了。完了又去移动那只水桶,把小脸孔都累红了。

这时,院里的一位先生到这边来,当她一走下那高坡,她就用一种响亮而愉快的声音呼唤着他:

“林小二!……小二在这里做什么?……”

这孩子的名字叫林小二。

“啊!就是那个……林小二吗?”

那位衣襟上挂着圆牌子的先生说:

“是的……他是我们院里的小名人,外宾来访也访问他。他是流浪儿,在汉口流浪了几年的。是退却之前才从汉口带出来的。他从前是个小叫花,到院里来就都改了,比别的小朋友更好。”

接着她就问他:“谁叫你来扫的呀?哪个叫你扫地?”

那孩子没有回答,摇摇头。我也随着走到他旁边去。

“你几岁,小朋友?”

他也不回答我,他笑了,一排小牙齿露了出来。那位先生代他说是十一岁了。

关于林小二,是在不久前我才听说的。他是汉口街头的小叫花,已经两三年就是小叫花了。他不知道父亲母亲是谁,他不知道他姓什么,他不知道自己的名字是从哪里来的。他没有名,没有姓,没有父亲母亲。林小二,就是林小二。人家问:“你姓什么?”他摇摇头。人家问:“你就是林小二吗?”他点点头。

从汉口刚来到重庆时,这些小朋友住在重庆,林小二在夜里把所有的自来水龙头都放开了,楼上楼下都湿了……又有一次,自来水龙头不知谁偷着打开的,林小二走到楼上,看见了,便安安静静地,一个一个关起来。而后,到先生那儿去报告,说这次不是他开的了。

现在林小二在房头上站着,高高的土丘在他的旁边,他弯下腰去,一颗一颗地拾着地上的黄土块。那些土块是院里的别的一些小朋友玩着抛下来的,而他一块一块地从房子的临近拾开。一边拾着,他的嘴里一边念叨什么似的自己说着话,他带着非常安闲而寂寞的样子。

我站在很远的地方看着他,他拾完了之后就停在我的后窗子的外边,像一个大人似的在看风景。那山上隔着很远很远的偶尔长着一棵树,那山上的房屋,要努力去寻找才能够看见一个,因为绿色的菜田过于不整齐,大块小块割据着山坡,所以山坡上的人家像大块的石头似的,不容易被人注意而混扰在石头之间了。山下则是一片水田,水田明亮得和镜子似的。只有山下那条发白的公路,每隔几分钟,就要有汽车从那上面跑过。车子从看得见的地方跑来,就带着轰轰的响声,有时竟以为是飞机从头上飞过。山中和平原不

同,震动的响声特别大,车子就跑在山的夹缝中。若遇着成串的运着军用品的大汽车,就把左近的所有的山都震鸣了,而保育院里的小朋友们常常听着,他们欢呼,他们叫着,而数着车子的数目,十辆二十辆常常经过,都是黄昏以后的时候。林小二仿佛也可以完全辨认出这些感觉似的在那儿努力地辨认着。林小二若伸出两手来,他的左手将指出这条公路重庆的终点;而右手就要指出到成都去的方向吧。但是林小二只把眼睛看到墙根上,或是小土坡上,他很寂寞地自己在玩着,嘴里仍旧念叨着什么似的在说话。他的小天地,就他周围一丈远,仿佛他向来不想走上那公路的样子。

他发现了有人在远处看着他,他就跑了,很害羞的样子跑掉的。

我又见他,就是第二次看见他,是一个雨天。一个比他高的小朋友,从石阶上一磴一磴地把他抱下来。这小叫花子有了朋友了,接受了爱护了。他是一定会长得健壮而明朗的呀……他一定的,我想起那班台莱耶夫的《表》②。

(有删改)

【注】 ①本文写于抗日战争时期。②苏联作家班台莱耶夫的儿童小说,描写十月革命后改造流浪儿童的事。1935年鲁迅翻译了这部小说,载于1935年3月16日《译文》第二卷第一期。

√

5.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.那扫地的声音引起了“我”的注意,“我”怀着好奇想要去问问那扫地的男孩,但是复杂的心理又使“我”停下来了。

B.小说前后几次称林小二为“小叫花”,但结尾段中的“小叫花”所表现的情感稍有不同,表现了“我”对林小二的亲近。

C.“我”期盼着林小二长得健壮而明朗,这表现了“我”对林小二的关怀,同时也批评了保育院不重视儿童的健康成长。

D.小说结尾“我想起那班台莱耶夫的《表》”这句话在小说中有画龙点睛的妙处,对我们理解小说的主题有一定的帮助。

C [C项,“同时也批评了保育院不重视儿童的健康成长”分析不当,保育院并没有不重视儿童的健康成长,此处表现了“我”对林小二的美好祝福,表现了林小二在保育院得到改造,会越来越健康向上。]

√

6.关于文中的林小二形象塑造的说法,不正确的一项是(3分)( )

A.小说在描绘林小二处理泥土的情节时运用了细节描写,表现了他的认真。

B.别人和林小二交流时,林小二只会摇头、点头或微笑,这跟他的腼腆有关。

C.保育院孩子们的欢呼和林小二的沉默构成对比,突出了林小二的孤寂。

D.文章详细描写“我”后窗外的山水风景,意在烘托林小二沉稳的性格。

D [D项,“意在烘托林小二沉稳的性格”不正确,此处景物描写烘托了林小二的孤独。]

★7.文章中出现多处环境描写,请简要分析其写作意图。(4分)

___________________________________________________________

[解析] ①“我是在房后站着,随便看着地上的野草在晒太阳……接着就听到或者是草把,或者是刷子,或者是一只有弹性的尾巴,沙沙地在地上拍着,越听那拍的声音越真切,就像已经在我的房间的地板上拍着一样”几句渲染了抗战背景下社会压抑的氛围,烘托了“我”沉重孤寂的内心感受,并由此引出下文林小二的出现。②“现在林小二在房头上站着……一颗一颗地拾着地上的黄土块”“我站在很远的地方看着他……像一个大人似的在看风景”等

语句塑造了林小二立体的人物形象,凸显他害羞而内敛的形象特点,突出战争环境对儿童的影响。③“关于林小二,是在不久前我才听说的……他不知道自己的名字是从哪里来的”“从汉口刚来到重庆时,这些小朋友住在重庆”等语句补充故事背景,有利于文章主题的凸显,帮助读者更深刻地理解文章的思想内涵。

[答案] ①渲染了抗战背景下社会压抑的氛围,烘托了“我”沉重孤寂的内心感受。②塑造了林小二立体的人物形象,突出战争环境对儿童的影响。③补充故事背景,有利于文章主题的凸显及读者对文章的理解。

8.小说讲述林小二的事迹时,生动而富于变化,请结合文中相关部分简要分析本文是怎样叙事的,并简要说明其作用。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] (1)叙事过程:①文章从开篇写到“我”看到一个小孩正用扫帚尖扫在我的门前土坪上,我站在离他远一点的地方看着他。“我”并没有认出这个孩子就是林小二,所以在讲述林小二的事迹时,是从“我”的视角出发,在“我”没认出其身份的情况下讲述林小二扫长廊的事件。②这时院子里的一位先生到这边来,用一种响亮而愉快的声音呼唤他“林小二!……”,这时“我”才知道这个孩子是林小二,所以林小二的身份是通过院里的一位先生之口表明的。③然后写到“我”听说林小二以前是汉口街头的小叫花,不知道父母是谁,没有名和姓,并且写到林小二从汉口来到重庆之后

的行为,这一部分关于林小二的来历属于插叙。④接着由自己的思绪又回到了现实,写到林小二在房头上站着,他弯下腰一颗颗地拾着地上的黄土块,然后他发现有人在远处看他,他就害羞地跑掉了。所以承接上文叙述“我”所看到的林小二的行为。⑤文章的结尾写到“我”第二次看到他的情景,他有了朋友,并且接受了爱护了,表达了“我”对林小二的祝福。

(2)作用:从叙述方式上来看,文章采用了顺叙、插叙等叙述方式。并且文章大部分内容是以“我”为叙述视角的,“我”站在远处观察林小二,“我”听说林小二的来历,将林小二放在一个被观察的位置上,这样安排增添了行文的波澜,设置了悬念,通过“我”的观察和了解,突出了林小二的人物形象,也更好地表现了“我”对林小二的情感和认知。

[答案] (1)叙事过程:小说讲述林小二事迹时,先从“我”的视角出发,在“我”没认出其身份的情况下讲述林小二扫长廊的事件;然后通过院里的一位先生之口表明林小二的身份;接下来插叙林小二的来历;插叙之后,又承接上文叙述“我”所看到的林小二的行为;最后,在结尾处,小说又补充交代了“我”第二次所看到的林小二的行为。(2)作用:小说在叙事时运用了顺叙、插叙等叙述方式,并从“我”的视角出发,将林小二放在一个被观察的位置上,这样安排增添了行文的波澜,设置了悬念,突出了林小二的人物形象,也更好地表现了“我”对林小二的情感和认知。

谢 谢 !

同课章节目录