54 板块三 专题一 学案49 把握作者意图,探究主旨、标题意蕴课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 54 板块三 专题一 学案49 把握作者意图,探究主旨、标题意蕴课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:37 | ||

图片预览

文档简介

(共106张PPT)

板块三 文学类文本阅读

专题一 小说阅读

学案49 把握作者意图,探究主旨、标题意蕴

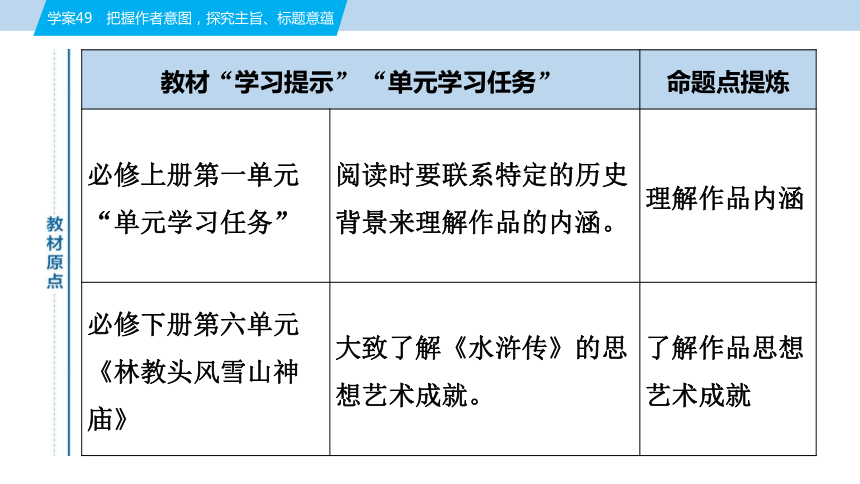

教材“学习提示” “单元学习任务” 命题点提炼

必修上册第一单元“单元学习任务” 阅读时要联系特定的历史背景来理解作品的内涵。 理解作品内涵

必修下册第六单元《林教头风雪山神庙》 大致了解《水浒传》的思想艺术成就。 了解作品思想艺术成就

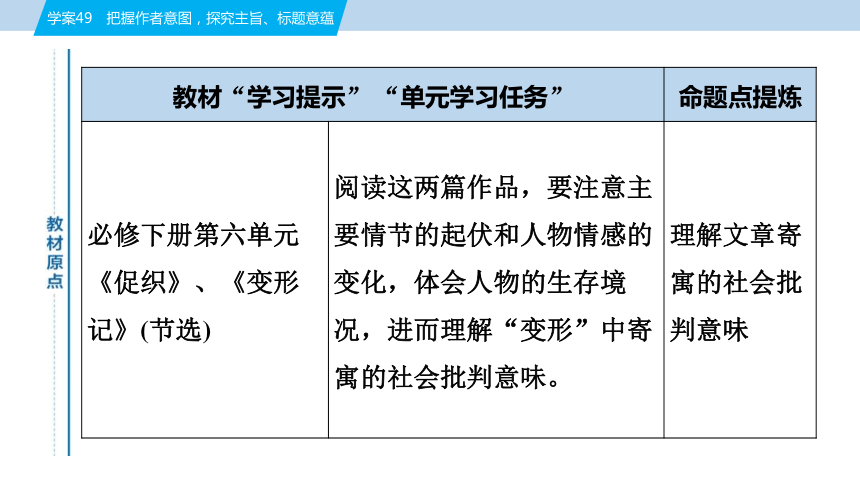

教材“学习提示” “单元学习任务” 命题点提炼

必修下册第六单元《促织》、《变形记》(节选) 阅读这两篇作品,要注意主要情节的起伏和人物情感的变化,体会人物的生存境况,进而理解“变形”中寄寓的社会批判意味。 理解文章寄寓的社会批判意味

教材“学习提示” “单元学习任务” 命题点提炼

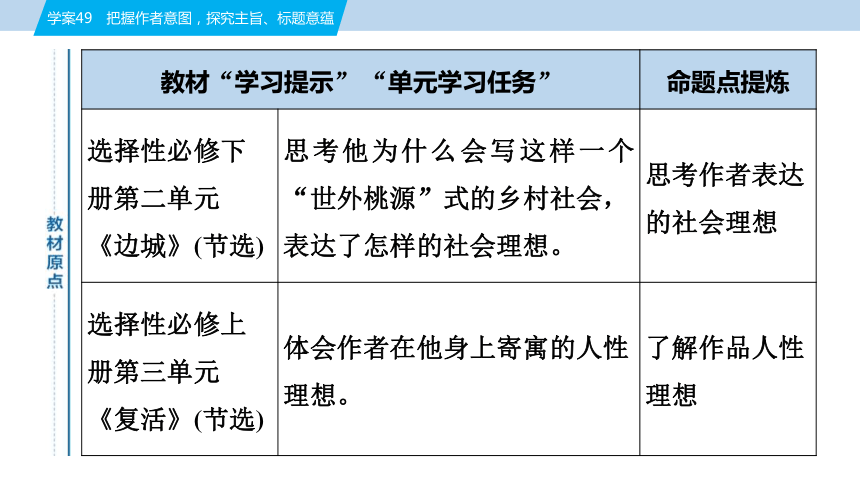

选择性必修下册第二单元《边城》(节选) 思考他为什么会写这样一个 “世外桃源”式的乡村社会,表达了怎样的社会理想。 思考作者表达的社会理想

选择性必修上册第三单元《复活》(节选) 体会作者在他身上寄寓的人性理想。 了解作品人性理想

教材“学习提示” “单元学习任务” 命题点提炼

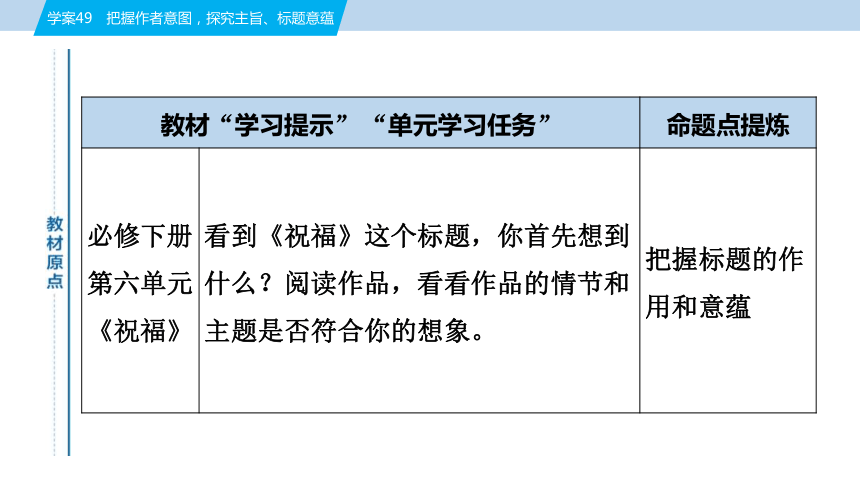

必修下册第六单元《祝福》 看到《祝福》这个标题,你首先想到什么?阅读作品,看看作品的情节和主题是否符合你的想象。 把握标题的作用和意蕴

教材“学习提示” “单元学习任务” 命题点提炼

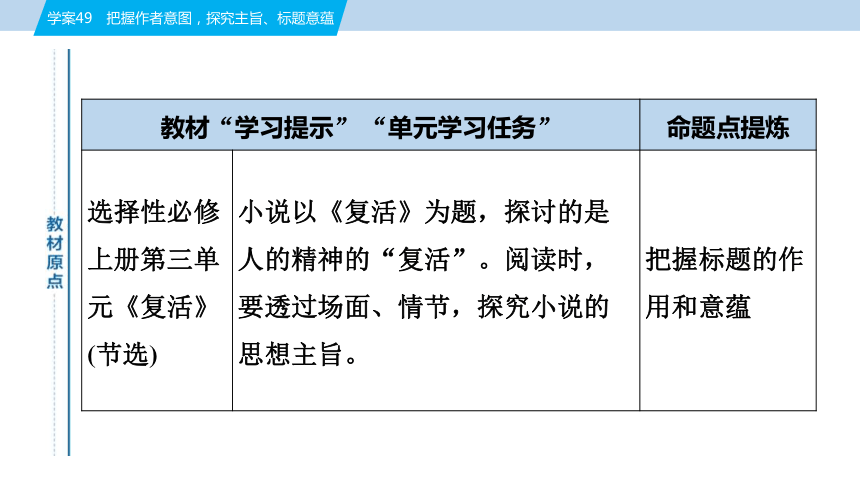

选择性必修上册第三单元《复活》(节选) 小说以《复活》为题,探讨的是人的精神的“复活”。阅读时,要透过场面、情节,探究小说的思想主旨。 把握标题的作用和意蕴

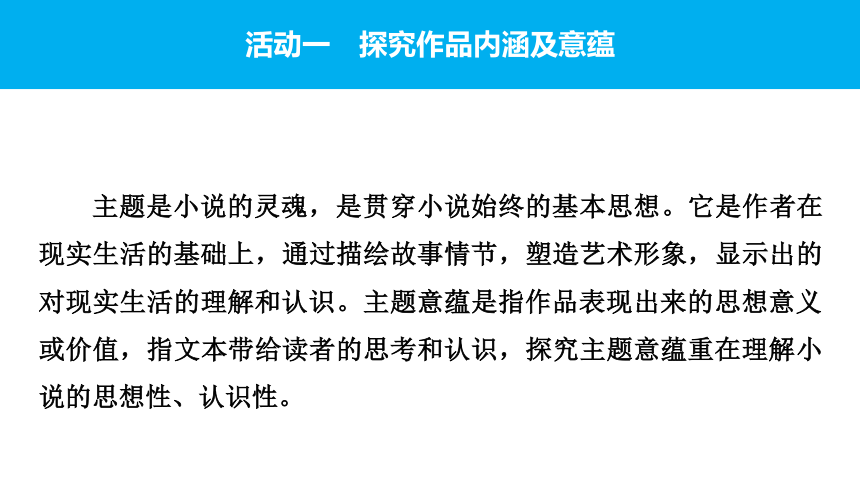

主题是小说的灵魂,是贯穿小说始终的基本思想。它是作者在现实生活的基础上,通过描绘故事情节,塑造艺术形象,显示出的对现实生活的理解和认识。主题意蕴是指作品表现出来的思想意义或价值,指文本带给读者的思考和认识,探究主题意蕴重在理解小说的思想性、认识性。

活动一 探究作品内涵及意蕴

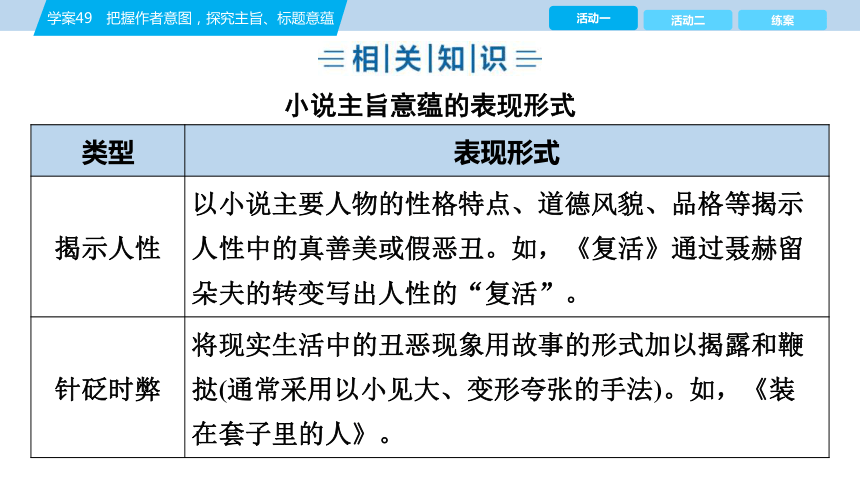

小说主旨意蕴的表现形式

类型 表现形式

揭示人性 以小说主要人物的性格特点、道德风貌、品格等揭示人性中的真善美或假恶丑。如,《复活》通过聂赫留朵夫的转变写出人性的“复活”。

针砭时弊 将现实生活中的丑恶现象用故事的形式加以揭露和鞭挞(通常采用以小见大、变形夸张的手法)。如,《装在套子里的人》。

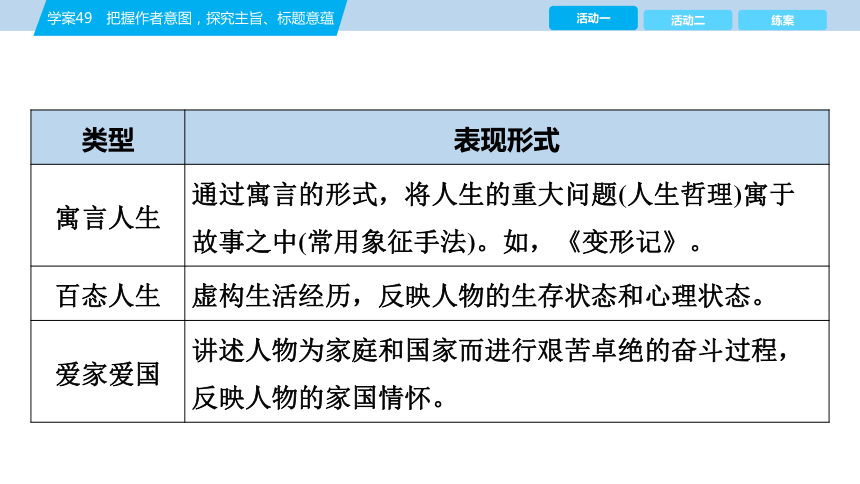

类型 表现形式

寓言人生 通过寓言的形式,将人生的重大问题(人生哲理)寓于故事之中(常用象征手法)。如,《变形记》。

百态人生 虚构生活经历,反映人物的生存状态和心理状态。

爱家爱国 讲述人物为家庭和国家而进行艰苦卓绝的奋斗过程,反映人物的家国情怀。

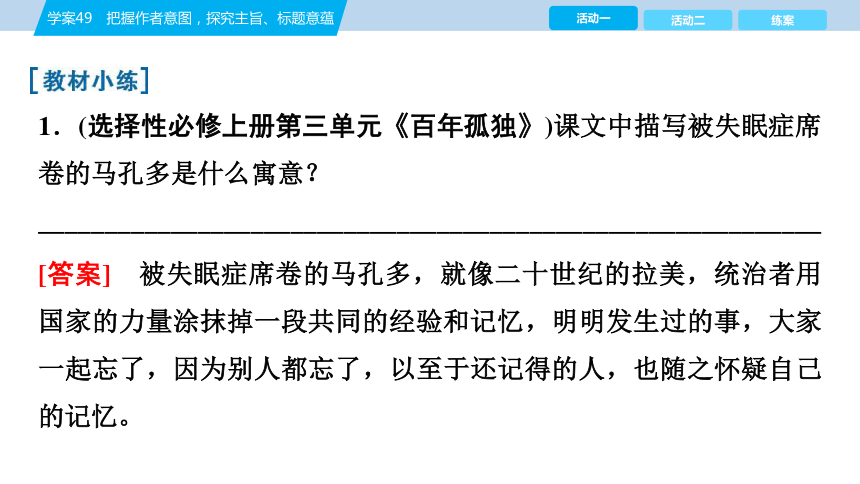

1.(选择性必修上册第三单元《百年孤独》)课文中描写被失眠症席卷的马孔多是什么寓意?

___________________________________________________________

[答案] 被失眠症席卷的马孔多,就像二十世纪的拉美,统治者用国家的力量涂抹掉一段共同的经验和记忆,明明发生过的事,大家一起忘了,因为别人都忘了,以至于还记得的人,也随之怀疑自己的记忆。

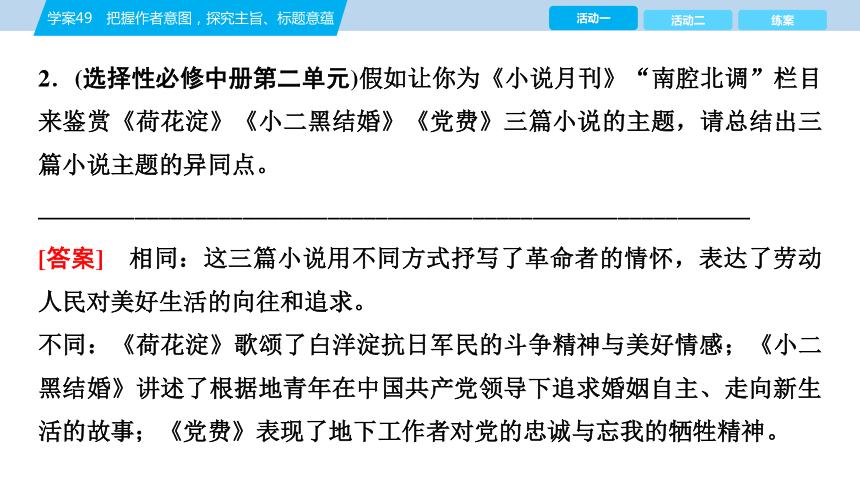

[答案] 相同:这三篇小说用不同方式抒写了革命者的情怀,表达了劳动人民对美好生活的向往和追求。

不同:《荷花淀》歌颂了白洋淀抗日军民的斗争精神与美好情感;《小二黑结婚》讲述了根据地青年在中国共产党领导下追求婚姻自主、走向新生活的故事;《党费》表现了地下工作者对党的忠诚与忘我的牺牲精神。

2.(选择性必修中册第二单元)假如让你为《小说月刊》“南腔北调”栏目来鉴赏《荷花淀》《小二黑结婚》《党费》三篇小说的主题,请总结出三篇小说主题的异同点。

___________________________________________________________

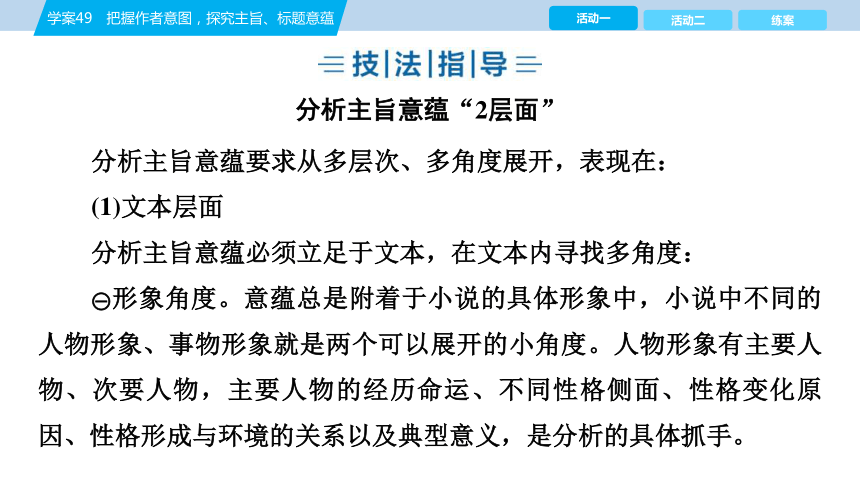

分析主旨意蕴“2层面”

分析主旨意蕴要求从多层次、多角度展开,表现在:

(1)文本层面

分析主旨意蕴必须立足于文本,在文本内寻找多角度:

①形象角度。意蕴总是附着于小说的具体形象中,小说中不同的人物形象、事物形象就是两个可以展开的小角度。人物形象有主要人物、次要人物,主要人物的经历命运、不同性格侧面、性格变化原因、性格形成与环境的关系以及典型意义,是分析的具体抓手。

②情节角度。主要有这么几个具体抓手:情节的高潮和结局,尤其是高潮部分;情节中的矛盾冲突;情节发展变化的原因。

③环境角度。主要有两个抓手:一是从环境对人物性格的形成、命运的影响去破译主旨意蕴;二是探寻时代背景、社会特点去发现主旨意蕴。

其他如标题、语言、表现手法等,也是不可忽视的角度。

(2)文外层面

①从人与自然的角度分析小说的环境观。

②从人与历史的角度分析小说体现的民族心理与传统文化。

③从人与人的角度分析小说的人生启示。

④从人与时代的角度分析小说对现实问题的思考与认识。

⑤透过现象看本质,注意文本的深层意义,如象征义、双关义等。

(2023·新课标Ⅰ卷)阅读下面的文字(文本见学案43 活动一 边练边悟),完成后面的题目。

读书小组要为此文写一则文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组提出一个关键词:河流。请任选一个小组加入,围绕关键词写出你的短评思路。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

___________________________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中提到要写“文学短评”,而对文章进行评价,通常是无法绕开文章的主旨意蕴的。题干中提到的“未来·回忆·成长”“河流”,给出了评论的立足点,作答时应由此出发,思考其与主旨意蕴的关系。

第二步:速读文本,构建答题思维链

思考角度 分析概括

文本 层面 标题 角度 本文标题为《给儿子》,内容是给“儿子”写的一封信,想象“儿子”在未来能到“我”曾经生活过的村庄去体验一下“我”过往的生活,这实际上是写“我”对曾经知青生活的回忆。从标题可以看出,这封信暗含了“我”对“儿子”成长的谆谆教诲和殷切期望。

思考角度 分析概括

文本 层面 情节 角度 (1)本文主要情节是想象“儿子”上大学后乘车到芜湖,乘船过长江,然后顺着大路去“我”曾经生活的村子的情景,想象“儿子”见到的人、看到的风景、对劳动生活的体验,以及离开时的思考等内容。“我”能够具体地写出“儿子”的行程、体验、感受,其实是“我”对曾经知青生活的回忆与思索。

(2)情节中河流这个意象贯穿全文。从“儿子”爬上江堤到独坐河滩,“儿子”的板桥之旅始终与河流相伴。河流不仅在空间上不断拓展,还将“我”的过去与“儿子”未来的某个时刻联系起来,表达了“我”对生命意义、生活价值的思考,即对成长的思考。

思考角度 分析概括

文本 层面 环境 角度 本文的环境是安徽漕河边的一个小村子,一路上的景物,如河流、滩船、板桥、草屋、稻穗、坟茔、田野等,概括起来说就是乡村的环境。河流是这些景物中最重要的,“我”的很多记忆和生活感悟都和河流有关。河流既是自然风景,也是人们的生活环境,更承载着“我”对生活、生命的思索。

思考角度 分析概括

文外 层面 人与 时代 本文明写的人物是“儿子”,暗写的人物是“我”。想象“儿子”一路上看到的风景、遇到的人物、体验过的生活,其实就是写“我”曾经的知青生活。

“我”希望把“我”曾经的生命体验、劳动体验、人生思考,传给“儿子”,以引导“儿子”能够更好地成长。

第三步:组织语言,落实答题采分点

甲组:(1)答出“父亲想象儿子长大后的一次旅行”或“想象‘儿子’在未来能到‘我’曾经生活过的村庄去体验一下‘我’过往的生活”等相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

(2)答出“其实是‘我’对曾经知青生活的回忆与思索”或相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

(3)答出“‘我’希望把‘我’曾经的生命体验、劳动体验、人生思考,传给‘儿子’,以引导‘儿子’能够更好地成长”或相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

乙组:(1)答出“河流是重要抒情意象”或相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

(2)答出“河流这个意象贯穿全文”或“儿子的板桥之旅始终与河流相伴”等相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

(3)答出“河流既是自然风景,也是人们的生活环境,更承载着‘我’对生活、生命的思索”或相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

[组织答案] ___________________________________________

[答案] 甲组:①本文表面上是关于未来的想象,即父亲想象儿子长大后的一次旅行。②其实是父亲对过去的回忆。③为何交叠未来与过去?指向关于成长的主题,即父亲带儿子重温自己的成长,并期待儿子也能够在其中找到自我。

乙组:①文章有很多抒情的意象,河流是其中最重要的一个。②其表现就是,从爬上江堤到独坐河滩,儿子的板桥之旅始终与河流相伴。③那么河流究竟意味着什么?河流既是环境与风景,也代表着空间的延展和时间的流逝,并承载着人的思索。

常见的标题类探究题有两种:一是理解标题意蕴型,二是分析标题作用型。无论哪一种,均需关注两个方面:一要关注标题本身的内容、艺术特点;二要关注标题与文本的联系,如情节、人物、主旨、环境等。对于理解标题意蕴型题目,要特别关注标题的表层义、深层义(象征义或比喻义等)。

活动二 把握标题的作用和意蕴

1.小说的标题类型

(1)以人物为标题,比如:《哦,香雪》《阿Q正传》。

(2)以物象为标题,比如:《百合花》。

(3)以事件为标题,比如:《林教头风雪山神庙》《范进中举》。

(4)以时间、地点、环境为标题,比如:《故乡》《边城》《荷花淀》。

(5)以问题为标题,比如:《钢铁是怎样炼成的》。

2.小说标题常见手法

(1)双关

在一定的语言环境中,利用词的同音或多义的条件,有意使语句具有两种意思,言在此而意在彼。包括谐音双关和意义双关。

①谐音双关:利用词的同音,有意使语句具有双重意义。如:“道是无晴却有晴”中的“晴”,表面上是晴天的“晴”,内含感情的“情”。

②意义双关:利用词的多义,有意使语句具有双重意义。如“夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢”(鲁迅《为了忘却的记念》)中的“夜”,表面上指夜晚,实指黑暗统治;“路”表面上指道路,实指革命征途。

(2)象征

根据事物之间的某种联系,借助某人或某物的具体形象(象征体),以表现某种抽象的概念、思想和情感。如茅盾《白杨礼赞》中,用白杨树象征北方广大的抗日军民和他们不屈的精神意志。

1.(必修下册第六单元《祝福》)本文的标题有何丰富含义?

___________________________________________________________

[答案] ①表层义:祝福是一种封建习俗,是人们的新年祈福活动;小说起于祝福,结于祝福,情节的发展与祝福有密切联系。②深层义:祥林嫂是在祝福中死去的,题为《祝福》就用祝福的热闹繁忙来反衬祥林嫂的悲剧命运;在旧社会,劳动人民无福可祝,无福可言,而祥林嫂正是因为这祝福而被逼上绝境的。

2.(必修下册第六单元《祝福》)小说为什么以《祝福》为题?

___________________________________________________________

[答案] ①环境方面,小说起于祝福,结于祝福,中间一再写祝福,情节的发展与“祝福”这一环境密切相关。②情节方面,祝福作为一个时间标志,把祥林嫂的人生悲剧串联起来,形成了清晰的发展脉络,起到线索的作用。③主题方面,祥林嫂的悲剧命运是在祝福的欢乐气氛中展开的,鲜明的对照强化了祥林嫂遭遇的悲剧性,深化了小说的主题。

3.(必修上册第一单元《哦,香雪》)小说的主人公是香雪,题目如果叫《香雪》也未尝不可,为什么还要加一个“哦”字?请谈谈你的理解。

___________________________________________________________

[答案] 题目中加叹词“哦”,真切地表现了作者对香雪用一篮子鸡蛋换来一只铅笔盒这一举动的理解与肯定,并由衷地赞叹了香雪的纯朴自尊以及对现代文明的向往。《哦,香雪》是一个有诗意的标题,同时我们也可以从标题中体会到作者对香雪这个人物形象倾注了赞叹、喜爱之情。

1.理解标题意蕴(含义)的2个角度

标题意蕴(含义)一般从表层含义和深层含义两个方面来分析。表层含义即标题的字面含义,深层含义即引申义、比喻义、象征义(双关、比喻、反语、象征)。

标题如果是比喻句的,文中往往不是围绕标题的字面含义来展开叙述,那么我们就应该联系文章的具体内容,弄清比喻义,这样我们就可以领悟出标题的深刻意蕴。

2.分析标题作用“5角度”

阅读下面的文字,完成后面的题目。

石匠留下的歌

何立伟

①从山外头来了一个石匠,在水碾子坊前歇脚。他把背上的褡裢往地上一撂,褡裢里发出了金属的沉闷的音响。侧耳,听了听水碾子坊里碾谷的嗡嗡声,他大声说:“碾子要凿了哦!”

②爹正在水碾子坊里扫谷。提着高粱帚子出来,见是陌生客,忙取了紫竹烟筒递过去。那石匠其时已将一根纸烟夹在食指与中指之间了。似乎从他吸纸烟的派头上,看出其人的不凡。

③水碾子正要凿槽咧,很快讲定了工价,无争无吵,各自一派让得三分的气度。那石匠绕碾子转了三圈,也并不发表阔论高谈。从褡裢里取了锤凿,水碾子坊里,就叮叮当当热闹了起来。四面的苍苍郁郁的山壑里,一时贮满了这十分好听的声音。

④先前这水碾子终日碾谷,其音清越,其韵悠扬,好比寨前的四妹子,不紧不慢,打出好听的山歌来。后来,日日磨,日日磨,磨平了石槽,碾子就一声一声闷如沉雷了。

⑤天热起来,他就索性打起赤膊,凿。他膀大腰圆,甩锤子的时候,上身的肌肉有规律地滚动。汗水使他宽阔的胸膛油着异彩。简直那本身就是一錾一錾凿出来的。像一尊石雕。拿来了蒲扇,拿来了茶罐,拿来了切得极细极细的烟丝,爹吩咐:“你好生招呼石匠吧。”我说:“好。”爹放不下心,又吩咐:“这石匠一定见过世界,莫要让他笑话我桃花寨人不晓得礼数。”

⑥我说:“好!”

⑦我就同他打扇,将酽茶斟得满满的,双手稳稳递与他。请他歇憩。请他喝茶。手上捏一把爹平日藏在柜里舍不得吸的,切得极细极细的烟丝。我想同他谈讲。只想他是见过世界的,那重重的山外头是个什么模样呢?他却默默喝茶,默默吸烟,默默歇憩。从鼻孔里口角里喷出的烟云浓浓的,辣辣的,也是默默的。

⑧但几分钟以后他又拿起了锤子。烟蒂在脚边断续着残烟几缕。山谷里,飞翔着钢与石的回音。很长的一声一声。仿佛四山里万人千人在凿岩取石,你呼我应。

⑨又歇憩的时候,我终于恳切地同他说:“说个故事给我听吧。说个故事!”“故事?什么故事?”他放下了锤子。

⑩真的,什么故事呢?竟不晓得这个世界有哪样一些故事。于是我说:“随便你同我讲点什么吧。反正我什么都不晓得。”

“等你长大了,三十岁四十岁五十岁了,你就会什么都晓得的。用不着别人讲,”他将那多茧的厚实的手掌放在我的脑壳上,“唉,你还小,你还不懂事。生活里头有的是酸甜苦辣,你只能够尝,不能够讲。讲不出。生活里头没有故事。”

好久了我才说:“那就打一个山歌吧。”歉意地一笑,摇摇头,他又去凿那磨槽。

洁白的石砾在錾子尖上跳跃,落在地上,落在他的裤褶缝里,如一层层雪粉。直到黄昏从山沟里溢了出来,才将那叮叮咚咚的锤声淹没掉。这时,那很大的碾槽,正凿得如一朵刚刚绽放的山茶花。

掌灯吃夜饭时,他累了,倦了。爹招待他,用了好香的米酒,用了一条腊得透明的麂子腿。那麂子,还是去冬大雪封山时,爹在鹰嘴岩打的。好肥的麂子,爹舍不得吃,除非来了贵客。爹问他这问他那。爹这人,就景仰见过世界的人。那石匠总是回答得很少,很有分寸。你总觉得他不肯说出来的东西必定深奥。他那紫红的脸膛,深刻的皱纹,使你感觉到他是一部书,但谁也无法打开。爹只好死劲地敬酒。

“多谢。明日赶早,我还要行路。”“往哪边走?岩陀,还是檀木坡?”“哪里有工夫做,就到哪里去。石匠嘛,走四方,吃四方。”他笑了一下,笑得很淡。有雪白的牙齿。

起身,打一轮拱手,他晃晃地朝东厢房走去。第二日天刚放明,爬起来我就要去找石匠。要问他,见了世界的人,为什么不会讲故事?

爹朝水闸走去,说:“这时候才起来,石匠他走了咧!”

跑到高处,朝雾中的石板路望去,终于看见了他那朦朦胧胧的背影。其实无法说那是背影,整个的只是小小的一个黑点了。那黑点,在这迷蒙的天地之间,越来越小,越来越小,就消失在晨雾之中了。他走了,同他来时一样,同他凿石时一样,是默默的,无声无息的。天和地,好大呵!

哗啦!爹把水闸扯开了。蓄了一夜的溪水,扑过来,攀住染满了青苔的木轮子,木轮子就滚动起来,吱吱呀呀地带动了水磨。这清新的空气里,就颤动着它那好听的声音了。

比先前还要好听些!清越。悠扬。娓娓地,悄悄地,向你叙述着什么。长大后,我一直觉得,这水碾子的声音,是那个默默的石匠,留下的一支很长很长的歌,一个很长很长的故事……

(有删改)

1.(标题的意蕴)小说标题《石匠留下的歌》具有怎样的意蕴?结合文本谈谈你的理解。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

___________________________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中要求理解“标题”的“意蕴”,可从表层含义、深层含义等方面作答。

第二步:速读文本,构建答题思维链

思考角度 分析概括

表层含义 “从褡裢里取了锤凿,水碾子坊里,就叮叮当当热闹了起来……一时贮满了这十分好听的声音”“先前这水碾子终日碾谷,其音清越,其韵悠扬”可概括出:“石匠留下的歌”指石匠锤凿发出的叮叮当当的好听的声音以及经过石匠修理后的水碾发出的“清越、悠扬”的声音。

思考角度 分析概括

深层 含义 经石匠修理后的水碾发出的“清越、悠扬”的声音,可以看出石匠精湛的手艺。“生活里头有的是酸甜苦辣,你只能够尝,不能够讲。讲不出。生活里头没有故事”,当“我”让“见过世界”的石匠讲点什么的时候,他的深奥的话语给“我”留下了无限的深思,给“我”的人生带来启蒙和启迪。

思考角度 分析概括

深层 含义 本文作者回忆了小时候在深山里的生活情境,父亲用水碾子碾谷、然后来自山外面的、手艺精湛的石匠给修理石碾,而这用水碾子碾谷、石匠修理石碾都代表着传统的生产和生活方式,所以“石匠留下的歌”还指石匠这样的闯江湖的手艺人和与之相关的纯朴民风、生活方式所代表的传统文化与文明带给“我”的留恋与向往。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)从表层含义入手,答出“石匠锤凿发出的声音”“经过石匠修理后的水碾发出的‘清越、悠扬’的声音”或相似表述给2分。

(2)从深层含义入手,答出“无限的深思”“给‘我’的人生带来启蒙和启迪”或相似表述给2分。

(3)从深层含义入手,答出“传统文化与文明带给‘我’的留恋与向往”或相似表述给2分。

[组织答案] ___________________________________________

[答案] ①“石匠留下的歌”既指石匠锤凿发出的叮叮当当的好听的声音,以及经过石匠修理后的水碾发出的清越、悠扬的声音;②又指石匠精湛的手艺、“见过世界”的人生阅历带给“我”的人生思考和启迪;③还指留存在“我”记忆深处的山村生活、传统生产生活方式等传统文化与文明。

2.(标题的作用)小说以《石匠留下的歌》为题,具有怎样的作用?请简要分析。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中要求分析“标题”的“作用”,可从标题与情节、人物、环境、主题、读者等关系角度作答。

第二步:速读文本,构建答题思维链

思考角度 分析概括

标题与 情节 “石匠留下的歌”串联了故事情节,“歌”是石匠锤凿发出的好听的声音,是“我”想知道石匠的故事,是石匠的精湛技艺和美好人格。

标题与 人物 “石匠留下的歌”赞美了石匠的技艺之妙和精神之美,是“我”对石匠的礼赞。

思考角度 分析概括

标题与 主题 “石匠留下的歌”比喻石匠留给“我”的人生思考与启迪,是传统技艺与工匠精神的传承。

标题与 读者 小说以“石匠留下的歌”设置悬念,激起读者的阅读兴趣和思考。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)从标题与情节入手,答出“串联了故事情节”或相似表述给2分。

(2)从标题与人物入手,答出“表现出的技艺与精神的礼赞”或相似表述给2分。

(3)从标题与主题入手,答出“传统文化与文明带给‘我’的留恋与向往”或相似表述给2分。

(4)从标题与读者入手,答出“设置悬念,激起读者的阅读兴趣和思考”或相似表述给2分。

答出其中3点即可得满分。

[组织答案] ___________________________________________

[答案] ①“石匠留下的歌”是小说的标题,也是小说的线索,串联起小说的故事;②“石匠留下的歌”是“我”对水碾发出的声音之美和石匠表现出的技艺与精神的礼赞,具有抒情作用;③表现了小说的主题,讴歌了工匠精神;④设置悬念,引发读者思考。

√

1.下列对这篇小说相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.“我”对了解“世界”的问题很是急切,但因为年纪小,又不知应该了解这个世界的什么,不知如何向石匠发问。

B.“爹”对石匠热情招待,目的是想通过见过世界的石匠了解外面的世界,但那个石匠却口拙言迟,不愿回答。

C.石匠“赤膊”凿槽形象的刻画,既展现了石匠身体的健壮,也展现了生命阳刚之美,更暗含劳动塑造人生的思想。

D.这篇小说故事简单,只是叙写了一个石匠来为“我”家修理水碾与“爹”与“我”想通过石匠了解外界的故事。

B [B项,“石匠却口拙言迟,不愿回答”错误。从原文“不发表阔论高谈”以及对“我”说的一番话“生活里头有的是酸甜苦辣,你只能够尝,不能够讲。讲不出。生活里头没有故事”,可知石匠并非口拙言迟。]

√

2.下列对这篇小说艺术特色的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.“烟丝”和“纸烟”两物,分别代表了山内、山外两种不同的社会、不同的生活。

B.“我”和“爹”的“问”与石匠的默默辛勤的錾凿,构成了小说深层的问答关系。

C.石匠侧耳一听水碾子坊里碾谷的嗡嗡声,就可知碾子的状态,侧面写出石匠精湛的技艺。

D.作者善用典型化的场景烘托人物。石匠劳作声与周围环境相融合,突出石匠的技艺高超。

C [C项,“侧面写出石匠精湛的技艺”错误,“石匠侧耳一听水碾子坊里碾谷的嗡嗡声,就可知碾子的状态”,直接描写石匠的动作表明他精湛的技艺,应为“正面描写”。]

3.何立伟的小说具有“诗性”特点,请结合文本简要分析。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] (1)文章写到石匠凿碾子时发出的叮叮当当悦耳的声音,写了凿后的碾槽发出比先前还要好听的声音。写桃花寨的人礼貌待客,晓得礼数;写石匠将一根纸烟夹在食指与中指之间,从他吸烟的派头上,看出他的不凡;然后又写到他赤膊凿碾子时健美的像一尊石雕;写他喝茶、吸烟、歇憩时的情景。文章将人与物变成诗的

意象,处处充满了神秘的意境美。(2)本文讲述了来自山外的石匠为“我”家修理水碾,而父亲认为这石匠一定是见过世面的,“我”千方百计地想同他讲话,而石匠最终却什么也没有说。“我”家所在的地方有着传统的生活方式,用石碾子劳作等反映的是传统的生活方式;石匠会修理石碾,体现的是传统技艺;因此本文通过小场景来反映大历史,虽然故事短小,但意蕴深长。(3)文中的“我”是故事的叙述者和参与者,写出了“我”眼中的石匠,他凿碾子时像一尊石雕;而父亲认为石匠一定是见过世界的,对石匠招待周全,

使得文章感情真挚。文中通过写“我”眼中的石匠、父亲,以及对外界的懵懂好奇,突出“我”的主观感受,使小说与诗歌的情韵美异曲同工。(4)文中大量运用短句叠词,如“默默喝茶,默默吸烟,默默歇憩”“他累了,倦了”等,节奏整齐,言简意赅,和谐优美,清新含蓄,富有诗性。

[答案] ①“我”所居住的“桃花寨”古朴迷离,似与世隔绝,让人不禁联想到陶渊明笔下的桃花源,营造了意境的神秘美。②小说不以宏大主题和曲折情节取胜,娓娓道来,悠扬婉转,给人以言有尽而意无穷之感。③小说主体以“我”的孩童视角写作且情感丰沛,与诗歌的情韵美异曲同工。④文中善用叠词、短句,言简意丰,清新含蓄。

练案54 专项对点 把握作者意图,探究主旨、标题意蕴

一、阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

鱼 钓

高晓声

江南的黄梅天。漆黑的野外。

雨点打在烂泥地里的吧嗒声、落在水面上的扑通声,碰在阔叶树上的沙啦声……像一支永远演奏不完的乐曲。

江水倒灌进来,打着旋涡,一直撞到运河的南滩,回旋着滚滚东去。

就在这丁字河口的运河岸沿头,站着个穿戴着蓑衣笠帽的人。

渔网提出水面,空空如也。他一松手,网又沉入水里。

“今朝碰到鬼了!”他说着,掏出一支香烟,叼在嘴唇上,咔嚓一声燃亮打火机。

运河对岸,火光也闪了一下,燃出一个亮点儿。

“泼刺、泼刺刺……”又一条鱼落在对岸网里。手电筒亮了一阵又熄灭。想象得出,那条鱼已被绳子穿住鲤口,系在木桩上,囚养在河里了。这样,明天上市场卖活鱼,价钱大。

“什么鱼呀?”北岸的人忍不住问。

“鲤壳子。”南岸的人回答。

“多大?”他真想跑过去看看,可惜附近没桥。

“斤把。”

“贼说贼话!”北岸人骂道,“听声音就不止!”

南岸人嘿嘿笑了。

北岸人低声骂道:“我扳鱼败在你手里,除非鬼摸了头!”

沉默了一阵。南岸人喊道:“贼王,贼王!”

北岸人不答。

南岸人又喊起北岸人的真名:“刘——才——宝——!”

刘才宝生气了:“叫什么魂!”

“今天怎么啦?”南岸人的口气有点揶揄,“听不见你网里有声音哪?!”

这是贼王刘才宝前两夜嘲笑南岸人的话。他哼了一声,道:①“我捉过的鱼,比你吃过的米还多呢!”

“嘿嘿嘿嘿。”

刘才宝今天一直很纳闷。他在这扳了三夜鱼,前两夜几乎网网不落空,可今晚饭后到现在,两三个钟头了,他只扳到一条鳗鱼、一只乌龟。按照渔人的迷信,这是今夜不会再捉到鱼的先兆。但刘才宝天生不是疑神疑鬼的人,要知道他是这一行的状元,已经封王了。虽然王之上冠了个“贼”字。②一个人的技能精到状元的程度,如不配以贼心,怎么发得了财!他要坚持下去,设法扭转局面。

“泼刺、泼刺刺……”又一条鱼落在南岸网兜里。电筒光亮了一阵,那鱼又被系住了。

刘才宝刚满四十三岁,却有二十四年捕捞经验。他毫不怀疑他选择的这个落网地点要比南岸那个地方好得多。为什么今夜兜底起变化,把全部优势转到南岸去了呢?

他提出网来,向丁字河口移近约一丈,把网落入激流中去。

网还没沉入河底,突然网杆竹被猛烈击撞了一下。好家伙!刘才宝几乎在同一秒钟之内,迅速把网提起来。“轰隆隆”一声,那鱼吃了一惊,腾空跃起,落在网外几尺远的河里。

刘才宝一愣,网还不曾放下,南岸却连续响起“轰隆隆……”的声音,分明就是刚才那条大鱼,落入南岸网里了。

那边手电筒亮了很长一阵,隐约看见那条鱼有半人来高,被拎到河边养起来了。

“这条鱼本来是我的。”他咬咬牙说。

他重新提网,发现网被冲得翻了一个身,歪在旁边。他吃了一惊,打亮电筒仔细察看,这才看到今夜的水流太急了,网都停不住。

“嘿嘿。”他忽然冷笑了。心想:“我的鱼竟被他捉得去!我……我不会让你爬到头顶上欺负我!”

他把右脚伸到河里,猛然划了几下:“轰隆隆……”真像有条大鱼落在网里。

“你到底来啦!”他装得快活地说。还亮了片刻电筒。

“什么鱼呀?”南岸人信以为真。

“不识得。”他装得不屑回答。

过了片刻,刘才宝又如此做了一次。把水踢蹬得更响些,似乎又捉着一条更大的鱼。然后,他安然在湿地上坐下,燃起一支烟,悠悠地抽起来。

③风轻了一点,雨也小了一点。

刘才宝看了看手上的夜光表,十点五十七分,就打亮电筒,爬上岸头,晃里晃荡,朝自家村上走去。一路还唱着动情的山歌。

歌声越唱越远,电光越打越暗,刘才宝煞脚停住,“咕咕”一笑,熄了电光,轻手轻脚摸黑回头往河边走。

他还没回到原来的地方,就见南岸也亮起电筒,回去夜餐了。刘才宝加快步子到了河边,脱得一丝不挂,悄然滑下河;顺着水势,很快到了南岸。然后沿滩摸去,寻找囚鱼的所在。本来是他(逃脱)的,竟被别人捉去,当然应该收回来。

他摸着那条鱼。真精,一接触,就知道是条草鱼;从头到尾一摸,就吃准重量在十二斤到十三斤之间。他随手从桩上解下绳子,把鱼像牛一样牵在手里。

目的物到手了,一切如他干过了的千百次一样,平安无事。

现在,只要把这条鱼拿到北岸,这趟生意就算成功。

“它还真有点劲道呢!”他兴奋起来。

他决定牵着鱼泅渡。

刚开始浮游,牵鱼的手就被鱼拉住不得自由。他就把绳子打了个葫芦结,把左脚穿进去,让绳子勒紧在脚踝上,腾出双手,一蹬脚,向深水中游去。

他一鼓作气前进着。

那鱼忽儿拉着他往斜刺里去,忽儿拉着他往水底下沉。他游得很吃力。

“它还想拼一拼呢!”他在心里骂。

草鱼把绳拉得急腾腾。箍在腿肚上的葫芦结,越抽越紧;勒得他越来越痛。刘才宝忽然想到,自己都痛了,鱼嘴勒在绳子上能不痛吗?他高兴起来,使劲把脚伸缩,要让鱼嘴痛得不敢再拉他。那鱼也像斗出了性子,竟吃得住痛,一步也不让。

他喘着,把仰出水面的头颅没到水中去,只是在透气时才抬出来。

他被鱼拉得沉下水去的次数越来越多。他动摇了,觉得犯不着同这畜生争胜负。

④草鱼拼命直窜,把绳拉得像一根铁棒。刘才宝解不开那个结。

连续三次,刘才宝憋住气,任鱼拉着走。但一口气憋不得那么长,只得放开手,再拼命挣扎着泅上水面换气。

他咬紧牙关,使出绝力,发疯似的挥舞着双臂。前进不到五尺,他沉下去了。

(有删改)

√

1.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.小说第一、二段交代故事发生的时间、地点和天气,为人物出场提供典型的舞台背景,暗示一场激烈的争斗即将开始。

B.刘才宝年过不惑,是一个捕鱼能手,经验丰富,技艺精湛,自信笃定,因此他被当地人誉为“状元”“贼王”。

C.刘才宝选的落网地点好过南岸人的那个地方,但被对岸捕鱼人干扰,刘才宝这晚未能捕到称心如意的大鱼。

D.刘才宝以往也干过很多次类似的“偷鱼”之事,都安然无恙;但是这个夜晚他去南岸偷鱼,却意外地出事了。

D [A项,“暗示一场激烈的争斗即将开始”属于过度解读。写黄梅天、漆黑的野外等只是交代故事发生的时间、地点、环境,为人物出场设置背景,从中看不出激烈斗争即将开始。B项,因果推论不当,经验丰富,技艺精湛等是被誉为“状元”的原因,而不是被叫作“贼王”的原因。“贼王”意味着他狡诈、精明,甚至能“偷”,选项对关键词“贼王”的内涵理解不到位。C项,曲解原文语意,“但被对岸捕鱼人干扰”这一表述不正确,于文无据。原文只是写南岸人对他的嘲讽,并未写南岸人干扰他捕鱼。]

√

2.对文中画线句子的分析和鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.句①呼应上文“我扳鱼败在你手里,除非鬼摸了头!”这一句,突出表现刘才宝不甘示弱、自信自负的性格特点。

B.句②是对刘才宝心理隐秘的揭示,也是对刘才宝个人为人处世的经验总结,肯定刘才宝技高胆大、敢作敢为的品质。

C.句③写风轻雨小的情景,一方面衬托出刘才宝故作悠闲自得的心态,另一方面起到舒缓情节、调控叙事节奏的作用。

D.句④用比拟手法,突出草鱼强韧的反抗力,与上文“像斗出了性子”等句呼应,将人鱼争斗的情节推向高潮。

B [B项,“也是对刘才宝个人为人处世的经验总结,肯定刘才宝技高胆大、敢作敢为的品质”错误。“一个人的技能精到状元的程度,如不配以贼心,怎么发得了财!”这句话是小说中的点睛之笔。从人物描写角度看,它是对刘才宝的心理描写,相当于刘才宝的内心独白,点出刘才宝“贼王”得名的本质,揭露其人的狡诈、贪鄙。从小说叙述者的角度看,这句话又可视为叙述者的旁白或点评,传递了作者本人对卑鄙人性、丑恶世风的批判。]

3.高晓声的小说语言富有特色。请从乡土气息和个性化两个方面简要分析本文的语言特色。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①先看“乡土气息”。善用俗语、方言,诸如管大眼鲤叫“鲤壳子”,管胡说八道叫作“贼说贼话”,管用扳网捕鱼的传统捕鱼方式叫作“扳鱼”等,语言表达富有乡土气息。②再看“个性化”。巧用个性化语言塑造人物形象,揭示性格特点。如“我扳鱼败在你手里,除非鬼摸了头!”写出刘才宝不愿服输、自负等性格特点;如“我捉过的鱼,比你吃过的米还多呢!”写出刘才宝的嫉妒、自负;如“你到底来啦!”写出他的精明狡猾;如“它还想拼一拼呢!”写出他的贪婪等。

[答案] ①善用俗语、方言,诸如“鲤壳子”“贼说贼话”“扳鱼”等,语言表达富有乡土气息。②巧用个性化语言塑造人物形象,揭示性格特点。如文中刘才宝的话语充分彰显其不愿服输、自负、嫉妒、精明狡猾、贪婪自私等特点。

★4.《鱼钓》与《老人与海》都写到“人与鱼”的关系,两个主人公对“鱼”的情感变化有怎样的不同?两篇小说各自表达了怎样的主题意蕴?请简要分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 第一问:(1)《鱼钓》与《老人与海》中两个主人公对“鱼”的情感变化截然不同,刘才宝对“鱼”的态度变化轨迹与圣地亚哥正好相反:刘才宝是从“爱鱼”到“恨鱼”。文章写刘才宝本来是捕鱼高手,还得了个“状元”的称号,但这次捕鱼却很不顺利,南岸人不断捕到鱼,而刘才宝却一条也捕不到,这让他气愤又嫉妒,对鱼的感情也有了变化;后来他去偷南岸人的鱼,得手之后很高兴,“只要把这条鱼拿到北岸,这趟生意就算成功”;但随着他与鱼的斗争越来越持久,他感到吃不消了,“箍在腿肚上的葫芦结,越抽越紧;勒得他越来越痛”,后来感觉到危险之后他也试图

挣脱葫芦结,但“草鱼拼命直窜,把绳拉得像一根铁棒。刘才宝解不开那个结”,这时候他对鱼应该是又恨又怕。(2)而圣地亚哥则是从“恨(恼怒)鱼”到“爱(敬重)鱼”。圣地亚哥捕到了一条非常大的大马林鱼,但在回去的途中,不断有鲨鱼来跟他抢食,他在海上与凶恶的鲨鱼群进行了惊心动魄的搏斗,他恨这些鲨鱼把他的大鱼都要吃光了;但是随着他与鲨鱼的搏斗,他越来越敬重这些勇敢地捕食者。因此情感也发生了变化,由恨到爱。

第二问:(1)《鱼钓》塑造了一个捕鱼高手刘才宝,他原本是捕鱼高手,但今夜却输给了南岸人,于是他出于嫉妒、鄙陋和贪婪等想法,半夜回去偷人家的大鱼,结果偷鱼不成反被鱼拖入河底溺毙。故事揭示了人的嫉妒、鄙陋、贪婪,而刘才宝最后想要摆脱那条绳子最终却无法摆脱,则象征着人对“物欲”的企图挣脱而实际上不能挣脱的悲剧。(2)《老人与海》是美国作家海明威于1951年在古巴写的一篇中篇小说。该作围绕一位老年古巴渔夫,与一条巨大的马林鱼在离岸很远的湾流中搏斗而展开故事的讲述,叙述终于捕获一头大马林鱼的圣地亚哥与尾随而来截食的群鲨苦斗的惊险过程。

尽管海明威笔下的老人是悲剧性的,但他身上却有着尼采“超人”的品质,泰然自若地接受失败,沉着勇敢地面对死亡,这些“硬汉子”体现了海明威的人生哲学和道德理想,即人类不向命运低头,永不服输的斗士精神和积极向上的乐观人生态度。

[答案] 第一问:《鱼钓》与《老人与海》中两个主人公对“鱼”的情感变化截然不同,刘才宝对“鱼”的态度变化轨迹与圣地亚哥正好相反:一个是从“爱鱼”到“恨鱼”;一个则是从“恨(恼怒)鱼”到“爱(敬重)鱼”。

第二问:《鱼钓》叙述“贼王”刘才宝偷鱼不成反被鱼拖入河底溺毙的故事,揭示了人的嫉妒、鄙陋、贪婪以及人对“物欲”的企图挣脱而实际上不能挣脱的悲剧。《老人与海》叙述终于捕获一头大马林鱼的圣地亚哥与尾随而来截食的群鲨苦斗的惊险过程,颂扬了积极向上的乐观人生态度和不向命运低头、不屈不挠斗争的勇毅精神。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。(16分)

偷 青

朱海峰

他远远地躲在树后,看着女人挎着筐慌慌张张地钻进苞米地,随后就传来“咔嚓,咔嚓”掰苞米棒子的声音。

这块苞米地离屯子最近。其他地块都种的谷子和糜子,种得最多的是甜菜。队里的习惯,苞米都种在离屯子较远的坝外,分布在月亮河北岸。今年开春的时候,队长偏要在村头种一片苞米。好多社员不解,还不都得丢净了。

眼下正是八月初,苞米已经灌完浆,正是烧着吃煮着吃的好时候。

女人还真麻利,一会儿工夫,挎着满满一筐苞米从地里钻出来。她站在地头,静静地听了听,又警觉地向道两边望了望,确信没人,她将筐用力向胯上提了提,便迅速朝屯子的方向走去。他悄悄地从树后探出头,观察着人的一举一动。打算等女人走近时,来个人赃俱获。

也许是太沉了,女人挎得很吃力,她时不时地换一下胳膊。

他在心里暗骂:贪心的娘们儿,下手忒狠,掰了这么多,也不怕累死你。骂完,赶紧“呸呸”两声,还轻轻打了自己一个嘴巴,掰几穗苞米,至于咒人家死吗。

他长这么大从没骂过人,更没与人红过脸。那天,队长找到他说:“选来选去就觉得你最合适,今年看青就你了。”

队长说得斩钉截铁,可他听得忐忑不安。他红着脸说:“队长,我不行。”

队长却手一挥:“磨叽啥,不行也得行。就这么定了。”

女人已经走近了,此刻,只要冲出去,就可以人赃俱获。可等他看清了女人,赶紧将头缩了回去。这不是老蔫媳妇吗,老蔫够不幸的了。去年就因为偷青,被看青的追撵,不慎摔到坝下,一直瘫巴在炕上。家里家外,现在都靠这个女人苦苦支撑。四个丫头,正是长身体的时候。一定是揭不开锅了,不然,老蔫媳妇不会干这种偷鸡摸狗的事儿。

想到这,他不由叹息一声,腿沉重得像灌了铅,怎么也走不出树后了。眼睁睁地看着女人从他眼皮子底下走了过去,走回了屯子。

月光如水,无风亦无声。

他望了一眼黑黢黢的苞米地,索性坐到树下,掏出烟口袋,一边卷烟一边哼唱起来:“穿林海,跨雪原,气冲霄汉。”他就会哼这两句,哼完恰好烟卷好了。他叼在嘴上,掏出火柴点着,又接连吧嗒了好几口,直到烟头的火旺起来,他又深吸一口,重重地吐出烟雾。

他长长喘息一口,自言自语道:“这青真不好看。”他记起,自打苞米灌浆以来,已经连续三天有人偷青。

前天半夜,他从坝外巡查回来,刚走到这片苞米地头,就听到苞米叶子哗啦哗啦的声音。不好,有人偷苞米。他急忙闪到树后,等人钻出苞米地,他看清偷苞米的竟然是王瘸子。王瘸子是地主,新中国成立后被没收了全部财产,挨斗时,被打断了一条腿。他要是家里能揭开锅,才不会这么大胆子来偷青。这要是被抓住送到队里,还有活命吗?还是放他一马吧。他目送着王瘸子扛着一袋儿苞米一瘸一拐地回了家。他摇了摇头,队长要是知道了,就是罚他,也认命了。

最匪夷所思的是昨晚,当时刚入夜,他进到地里查看,没承想,与往出走的秦大奶奶撞了个正着。秦大奶奶那是谁呀?烈士的母亲,现在领着一个七岁的孙子相依为命。他啥也没说,看了看秦大奶奶的筐里,也就装了七八穗,他一转身,又掰了七八穗,装进秦大奶奶的筐里。秦大奶奶惊愕地说:“这怎么可以?再说我也挎不动啊。”

他一哈腰,拎起筐,挎在腰间,咚咚咚……帮秦大奶奶送回了家。

得,看青的帮偷青的唱双簧,还给送回家,这不是监守自盗是啥?这活儿还能再干吗?

第二天,他去找队长:“您还是让四愣子干吧,丢多少您罚我好了。”队长诡秘地哼一声:“你还提四愣子,去年要不是他虎吵吵地瞎撵,老蔫能摔下大坝,至今还瘫巴在炕上吗?让你干你就干,我就信得过你。”

话说到这个份儿上,他还能咋整,继续看吧。

秋收的时候,村头那块苞米地只收回一点儿秆儿禾。真让一些社员说对了,整块地的苞米丢得一干二净。

队长非但没处罚他,还说,这青他看得有水平。社员们也乐呵呵地提议,应该给他奖励工分。队长竟然同意了。只有他自己糊涂着。

(有删改)

√

5.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.在情节发展过程中,从“眼睁睁地看着”到“目送”,再到“又掰了七八穗”“帮秦大奶奶送回了家”,他对“偷青”行为越发纵容。

B.从他卷烟时哼唱的歌词“穿林海,跨雪原,气冲霄汉”可以看出,他对看青这项工作充满信心,下决心不放过任何一个偷青者。

C.整块苞米地被偷光后,队长评价“这青他看得有水平”,看似表扬实则讽刺,其实对他的工作并不满意,他辜负了队长的信任。

D.故事结尾皆大欢喜,“只有他自己糊涂着”,使得“他”心思单纯、质朴善良的形象更为突出,与前文放走偷青者的情节相呼应。

D [A项,时间顺序错误,后两次偷青为插叙,应为先“目送”,再“又掰了七八穗”并“帮秦大奶奶送回了家”,最后“眼睁睁地看着”;B项,“充满信心,下决心不放过任何一个偷青者”错误,此时“他”刚放走老蔫媳妇,应是感慨看青的困难;C项,“看似表扬实则讽刺,其实对他的工作并不满意,他辜负了队长的信任”错误,他虽放走偷青村民,但与队长实际的想法一致。]

√

6.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文章构思巧妙,存在多处呼应。如前文他放走偷青的老蔫媳妇,与后文队长选他看青的真正原因形成闭环,使情节联系更紧密。

B.文章环境描写恰到好处。如当他放走偷苞米的老蔫媳妇后,这时“月光如水,无风亦无声”,用环境来配合人物的心理变化。

C.本文采用第三人称全知视角叙事,以“他”作为视角人物,贴近“他”的眼光讲述事件,叙事自由灵活,又能引人入胜。

D.本文整体语言通俗浅近,其中人物对话更是直白有趣,充满地域特色,如“磨叽啥”“虎吵吵地瞎撵”,生动而颇具趣味。

C [C项,“全知视角叙事”错误。本文虽然采用第三人称来叙述,但是并不是全知视角,而是有限视角。]

7.“整块地的苞米丢得一干二净”这一结局在“他”意料之外,又颇合情理,正是因为在文中有两处伏笔,请结合原文简要分析。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] (1)“这块苞米地离屯子最近”“队里的习惯,苞米都种在离屯子较远的坝外”“队长偏要在村头种一片苞米。好多社员不解,还不都得丢净了”,队长将苞米地从偏远的坝头换到村头,本就是为了方便村民们“偷”。(2)去年四愣子认真看青,导致老蔫摔瘫,“他长这么大从没骂过人,更没与人红过脸”,他脾气好,所以队长今年选择让他来看青,最后苞米被偷光后还表扬他,说明队长需要的恰是他这样善良心软的看青人。

[答案] ①队长种苞米本就是为了方便村民们“偷”。队长将苞米地从偏远的坝头换到村头,是为了给村民偷青创造条件。②队长坚持选择脾气好的“他”看青。队长将去年认真看青、导致老蔫摔瘫的四愣子换成“他”,并在苞米被偷光后表扬“他”,说明队长需要的恰是“他”这样“监守自盗”、纵容村民偷青、善良心软的看青人。

★8.男主人公被队长委以“看青”重任,而本文却以《偷青》为标题,请简要谈谈你的理解。(6分)

___________________________________________________________

[解析] (1)情节上,他看到老蔫媳妇、王瘸子、秦大奶奶“偷青”,最后都没有阻止,反而是“看青的帮偷青的唱双簧”,“偷青”是文章的主要情节和内容。(2)人物形象上,他之所以放走“偷青”的老蔫媳妇,是因为他知道老蔫家一定是揭不开锅了。认为如果将王瘸子送到队里,王瘸子就不能活命了,于是放了王瘸子。而

秦大奶奶是烈士的母亲,他不仅没说什么,而且还掰了七八穗装进秦大奶奶的筐里,并帮秦大奶奶送回了家。他不忍看到村民们忍饥挨饿,放弃了自己“看青”的任务,最后帮着村民“偷青”,实际上也成了“偷青”的一分子,可见他极富同情心、心地善良。(3)主题上,队长将苞米地从偏远的坝头换到村头就是为了方便村民们“偷青”,选用脾气好的他来看青,并且在苞米被偷光后表扬他,说明对于生活艰难的村民们“偷青”一事,大家不约而同选择了体谅和默许,赞颂了人们彼此帮助的温情力量与美好人性。

[答案] ①“偷青”是文章的主要情节和内容。“看青的帮偷青的唱双簧”,他的工作虽为“看青”,其实却是帮助村民们“偷青”。②更能突显他心软善良、乐于助人的形象。不忍看到村民们忍饥挨饿,放弃了自己“看青”的任务,最后帮着村民“偷青”,实际上也成了“偷青”的一分子,可见他极富同情心。③赞美艰苦条件下人们温暖的关怀。对于生活艰难的村民们“偷青”一事,大家不约而同选择了体谅和默许,赞颂了人们彼此帮助的温情力量与美好人性。

谢 谢 !

板块三 文学类文本阅读

专题一 小说阅读

学案49 把握作者意图,探究主旨、标题意蕴

教材“学习提示” “单元学习任务” 命题点提炼

必修上册第一单元“单元学习任务” 阅读时要联系特定的历史背景来理解作品的内涵。 理解作品内涵

必修下册第六单元《林教头风雪山神庙》 大致了解《水浒传》的思想艺术成就。 了解作品思想艺术成就

教材“学习提示” “单元学习任务” 命题点提炼

必修下册第六单元《促织》、《变形记》(节选) 阅读这两篇作品,要注意主要情节的起伏和人物情感的变化,体会人物的生存境况,进而理解“变形”中寄寓的社会批判意味。 理解文章寄寓的社会批判意味

教材“学习提示” “单元学习任务” 命题点提炼

选择性必修下册第二单元《边城》(节选) 思考他为什么会写这样一个 “世外桃源”式的乡村社会,表达了怎样的社会理想。 思考作者表达的社会理想

选择性必修上册第三单元《复活》(节选) 体会作者在他身上寄寓的人性理想。 了解作品人性理想

教材“学习提示” “单元学习任务” 命题点提炼

必修下册第六单元《祝福》 看到《祝福》这个标题,你首先想到什么?阅读作品,看看作品的情节和主题是否符合你的想象。 把握标题的作用和意蕴

教材“学习提示” “单元学习任务” 命题点提炼

选择性必修上册第三单元《复活》(节选) 小说以《复活》为题,探讨的是人的精神的“复活”。阅读时,要透过场面、情节,探究小说的思想主旨。 把握标题的作用和意蕴

主题是小说的灵魂,是贯穿小说始终的基本思想。它是作者在现实生活的基础上,通过描绘故事情节,塑造艺术形象,显示出的对现实生活的理解和认识。主题意蕴是指作品表现出来的思想意义或价值,指文本带给读者的思考和认识,探究主题意蕴重在理解小说的思想性、认识性。

活动一 探究作品内涵及意蕴

小说主旨意蕴的表现形式

类型 表现形式

揭示人性 以小说主要人物的性格特点、道德风貌、品格等揭示人性中的真善美或假恶丑。如,《复活》通过聂赫留朵夫的转变写出人性的“复活”。

针砭时弊 将现实生活中的丑恶现象用故事的形式加以揭露和鞭挞(通常采用以小见大、变形夸张的手法)。如,《装在套子里的人》。

类型 表现形式

寓言人生 通过寓言的形式,将人生的重大问题(人生哲理)寓于故事之中(常用象征手法)。如,《变形记》。

百态人生 虚构生活经历,反映人物的生存状态和心理状态。

爱家爱国 讲述人物为家庭和国家而进行艰苦卓绝的奋斗过程,反映人物的家国情怀。

1.(选择性必修上册第三单元《百年孤独》)课文中描写被失眠症席卷的马孔多是什么寓意?

___________________________________________________________

[答案] 被失眠症席卷的马孔多,就像二十世纪的拉美,统治者用国家的力量涂抹掉一段共同的经验和记忆,明明发生过的事,大家一起忘了,因为别人都忘了,以至于还记得的人,也随之怀疑自己的记忆。

[答案] 相同:这三篇小说用不同方式抒写了革命者的情怀,表达了劳动人民对美好生活的向往和追求。

不同:《荷花淀》歌颂了白洋淀抗日军民的斗争精神与美好情感;《小二黑结婚》讲述了根据地青年在中国共产党领导下追求婚姻自主、走向新生活的故事;《党费》表现了地下工作者对党的忠诚与忘我的牺牲精神。

2.(选择性必修中册第二单元)假如让你为《小说月刊》“南腔北调”栏目来鉴赏《荷花淀》《小二黑结婚》《党费》三篇小说的主题,请总结出三篇小说主题的异同点。

___________________________________________________________

分析主旨意蕴“2层面”

分析主旨意蕴要求从多层次、多角度展开,表现在:

(1)文本层面

分析主旨意蕴必须立足于文本,在文本内寻找多角度:

①形象角度。意蕴总是附着于小说的具体形象中,小说中不同的人物形象、事物形象就是两个可以展开的小角度。人物形象有主要人物、次要人物,主要人物的经历命运、不同性格侧面、性格变化原因、性格形成与环境的关系以及典型意义,是分析的具体抓手。

②情节角度。主要有这么几个具体抓手:情节的高潮和结局,尤其是高潮部分;情节中的矛盾冲突;情节发展变化的原因。

③环境角度。主要有两个抓手:一是从环境对人物性格的形成、命运的影响去破译主旨意蕴;二是探寻时代背景、社会特点去发现主旨意蕴。

其他如标题、语言、表现手法等,也是不可忽视的角度。

(2)文外层面

①从人与自然的角度分析小说的环境观。

②从人与历史的角度分析小说体现的民族心理与传统文化。

③从人与人的角度分析小说的人生启示。

④从人与时代的角度分析小说对现实问题的思考与认识。

⑤透过现象看本质,注意文本的深层意义,如象征义、双关义等。

(2023·新课标Ⅰ卷)阅读下面的文字(文本见学案43 活动一 边练边悟),完成后面的题目。

读书小组要为此文写一则文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组提出一个关键词:河流。请任选一个小组加入,围绕关键词写出你的短评思路。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

___________________________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中提到要写“文学短评”,而对文章进行评价,通常是无法绕开文章的主旨意蕴的。题干中提到的“未来·回忆·成长”“河流”,给出了评论的立足点,作答时应由此出发,思考其与主旨意蕴的关系。

第二步:速读文本,构建答题思维链

思考角度 分析概括

文本 层面 标题 角度 本文标题为《给儿子》,内容是给“儿子”写的一封信,想象“儿子”在未来能到“我”曾经生活过的村庄去体验一下“我”过往的生活,这实际上是写“我”对曾经知青生活的回忆。从标题可以看出,这封信暗含了“我”对“儿子”成长的谆谆教诲和殷切期望。

思考角度 分析概括

文本 层面 情节 角度 (1)本文主要情节是想象“儿子”上大学后乘车到芜湖,乘船过长江,然后顺着大路去“我”曾经生活的村子的情景,想象“儿子”见到的人、看到的风景、对劳动生活的体验,以及离开时的思考等内容。“我”能够具体地写出“儿子”的行程、体验、感受,其实是“我”对曾经知青生活的回忆与思索。

(2)情节中河流这个意象贯穿全文。从“儿子”爬上江堤到独坐河滩,“儿子”的板桥之旅始终与河流相伴。河流不仅在空间上不断拓展,还将“我”的过去与“儿子”未来的某个时刻联系起来,表达了“我”对生命意义、生活价值的思考,即对成长的思考。

思考角度 分析概括

文本 层面 环境 角度 本文的环境是安徽漕河边的一个小村子,一路上的景物,如河流、滩船、板桥、草屋、稻穗、坟茔、田野等,概括起来说就是乡村的环境。河流是这些景物中最重要的,“我”的很多记忆和生活感悟都和河流有关。河流既是自然风景,也是人们的生活环境,更承载着“我”对生活、生命的思索。

思考角度 分析概括

文外 层面 人与 时代 本文明写的人物是“儿子”,暗写的人物是“我”。想象“儿子”一路上看到的风景、遇到的人物、体验过的生活,其实就是写“我”曾经的知青生活。

“我”希望把“我”曾经的生命体验、劳动体验、人生思考,传给“儿子”,以引导“儿子”能够更好地成长。

第三步:组织语言,落实答题采分点

甲组:(1)答出“父亲想象儿子长大后的一次旅行”或“想象‘儿子’在未来能到‘我’曾经生活过的村庄去体验一下‘我’过往的生活”等相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

(2)答出“其实是‘我’对曾经知青生活的回忆与思索”或相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

(3)答出“‘我’希望把‘我’曾经的生命体验、劳动体验、人生思考,传给‘儿子’,以引导‘儿子’能够更好地成长”或相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

乙组:(1)答出“河流是重要抒情意象”或相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

(2)答出“河流这个意象贯穿全文”或“儿子的板桥之旅始终与河流相伴”等相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

(3)答出“河流既是自然风景,也是人们的生活环境,更承载着‘我’对生活、生命的思索”或相似表述给1分;并有针对性的阐释给1分。

[组织答案] ___________________________________________

[答案] 甲组:①本文表面上是关于未来的想象,即父亲想象儿子长大后的一次旅行。②其实是父亲对过去的回忆。③为何交叠未来与过去?指向关于成长的主题,即父亲带儿子重温自己的成长,并期待儿子也能够在其中找到自我。

乙组:①文章有很多抒情的意象,河流是其中最重要的一个。②其表现就是,从爬上江堤到独坐河滩,儿子的板桥之旅始终与河流相伴。③那么河流究竟意味着什么?河流既是环境与风景,也代表着空间的延展和时间的流逝,并承载着人的思索。

常见的标题类探究题有两种:一是理解标题意蕴型,二是分析标题作用型。无论哪一种,均需关注两个方面:一要关注标题本身的内容、艺术特点;二要关注标题与文本的联系,如情节、人物、主旨、环境等。对于理解标题意蕴型题目,要特别关注标题的表层义、深层义(象征义或比喻义等)。

活动二 把握标题的作用和意蕴

1.小说的标题类型

(1)以人物为标题,比如:《哦,香雪》《阿Q正传》。

(2)以物象为标题,比如:《百合花》。

(3)以事件为标题,比如:《林教头风雪山神庙》《范进中举》。

(4)以时间、地点、环境为标题,比如:《故乡》《边城》《荷花淀》。

(5)以问题为标题,比如:《钢铁是怎样炼成的》。

2.小说标题常见手法

(1)双关

在一定的语言环境中,利用词的同音或多义的条件,有意使语句具有两种意思,言在此而意在彼。包括谐音双关和意义双关。

①谐音双关:利用词的同音,有意使语句具有双重意义。如:“道是无晴却有晴”中的“晴”,表面上是晴天的“晴”,内含感情的“情”。

②意义双关:利用词的多义,有意使语句具有双重意义。如“夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢”(鲁迅《为了忘却的记念》)中的“夜”,表面上指夜晚,实指黑暗统治;“路”表面上指道路,实指革命征途。

(2)象征

根据事物之间的某种联系,借助某人或某物的具体形象(象征体),以表现某种抽象的概念、思想和情感。如茅盾《白杨礼赞》中,用白杨树象征北方广大的抗日军民和他们不屈的精神意志。

1.(必修下册第六单元《祝福》)本文的标题有何丰富含义?

___________________________________________________________

[答案] ①表层义:祝福是一种封建习俗,是人们的新年祈福活动;小说起于祝福,结于祝福,情节的发展与祝福有密切联系。②深层义:祥林嫂是在祝福中死去的,题为《祝福》就用祝福的热闹繁忙来反衬祥林嫂的悲剧命运;在旧社会,劳动人民无福可祝,无福可言,而祥林嫂正是因为这祝福而被逼上绝境的。

2.(必修下册第六单元《祝福》)小说为什么以《祝福》为题?

___________________________________________________________

[答案] ①环境方面,小说起于祝福,结于祝福,中间一再写祝福,情节的发展与“祝福”这一环境密切相关。②情节方面,祝福作为一个时间标志,把祥林嫂的人生悲剧串联起来,形成了清晰的发展脉络,起到线索的作用。③主题方面,祥林嫂的悲剧命运是在祝福的欢乐气氛中展开的,鲜明的对照强化了祥林嫂遭遇的悲剧性,深化了小说的主题。

3.(必修上册第一单元《哦,香雪》)小说的主人公是香雪,题目如果叫《香雪》也未尝不可,为什么还要加一个“哦”字?请谈谈你的理解。

___________________________________________________________

[答案] 题目中加叹词“哦”,真切地表现了作者对香雪用一篮子鸡蛋换来一只铅笔盒这一举动的理解与肯定,并由衷地赞叹了香雪的纯朴自尊以及对现代文明的向往。《哦,香雪》是一个有诗意的标题,同时我们也可以从标题中体会到作者对香雪这个人物形象倾注了赞叹、喜爱之情。

1.理解标题意蕴(含义)的2个角度

标题意蕴(含义)一般从表层含义和深层含义两个方面来分析。表层含义即标题的字面含义,深层含义即引申义、比喻义、象征义(双关、比喻、反语、象征)。

标题如果是比喻句的,文中往往不是围绕标题的字面含义来展开叙述,那么我们就应该联系文章的具体内容,弄清比喻义,这样我们就可以领悟出标题的深刻意蕴。

2.分析标题作用“5角度”

阅读下面的文字,完成后面的题目。

石匠留下的歌

何立伟

①从山外头来了一个石匠,在水碾子坊前歇脚。他把背上的褡裢往地上一撂,褡裢里发出了金属的沉闷的音响。侧耳,听了听水碾子坊里碾谷的嗡嗡声,他大声说:“碾子要凿了哦!”

②爹正在水碾子坊里扫谷。提着高粱帚子出来,见是陌生客,忙取了紫竹烟筒递过去。那石匠其时已将一根纸烟夹在食指与中指之间了。似乎从他吸纸烟的派头上,看出其人的不凡。

③水碾子正要凿槽咧,很快讲定了工价,无争无吵,各自一派让得三分的气度。那石匠绕碾子转了三圈,也并不发表阔论高谈。从褡裢里取了锤凿,水碾子坊里,就叮叮当当热闹了起来。四面的苍苍郁郁的山壑里,一时贮满了这十分好听的声音。

④先前这水碾子终日碾谷,其音清越,其韵悠扬,好比寨前的四妹子,不紧不慢,打出好听的山歌来。后来,日日磨,日日磨,磨平了石槽,碾子就一声一声闷如沉雷了。

⑤天热起来,他就索性打起赤膊,凿。他膀大腰圆,甩锤子的时候,上身的肌肉有规律地滚动。汗水使他宽阔的胸膛油着异彩。简直那本身就是一錾一錾凿出来的。像一尊石雕。拿来了蒲扇,拿来了茶罐,拿来了切得极细极细的烟丝,爹吩咐:“你好生招呼石匠吧。”我说:“好。”爹放不下心,又吩咐:“这石匠一定见过世界,莫要让他笑话我桃花寨人不晓得礼数。”

⑥我说:“好!”

⑦我就同他打扇,将酽茶斟得满满的,双手稳稳递与他。请他歇憩。请他喝茶。手上捏一把爹平日藏在柜里舍不得吸的,切得极细极细的烟丝。我想同他谈讲。只想他是见过世界的,那重重的山外头是个什么模样呢?他却默默喝茶,默默吸烟,默默歇憩。从鼻孔里口角里喷出的烟云浓浓的,辣辣的,也是默默的。

⑧但几分钟以后他又拿起了锤子。烟蒂在脚边断续着残烟几缕。山谷里,飞翔着钢与石的回音。很长的一声一声。仿佛四山里万人千人在凿岩取石,你呼我应。

⑨又歇憩的时候,我终于恳切地同他说:“说个故事给我听吧。说个故事!”“故事?什么故事?”他放下了锤子。

⑩真的,什么故事呢?竟不晓得这个世界有哪样一些故事。于是我说:“随便你同我讲点什么吧。反正我什么都不晓得。”

“等你长大了,三十岁四十岁五十岁了,你就会什么都晓得的。用不着别人讲,”他将那多茧的厚实的手掌放在我的脑壳上,“唉,你还小,你还不懂事。生活里头有的是酸甜苦辣,你只能够尝,不能够讲。讲不出。生活里头没有故事。”

好久了我才说:“那就打一个山歌吧。”歉意地一笑,摇摇头,他又去凿那磨槽。

洁白的石砾在錾子尖上跳跃,落在地上,落在他的裤褶缝里,如一层层雪粉。直到黄昏从山沟里溢了出来,才将那叮叮咚咚的锤声淹没掉。这时,那很大的碾槽,正凿得如一朵刚刚绽放的山茶花。

掌灯吃夜饭时,他累了,倦了。爹招待他,用了好香的米酒,用了一条腊得透明的麂子腿。那麂子,还是去冬大雪封山时,爹在鹰嘴岩打的。好肥的麂子,爹舍不得吃,除非来了贵客。爹问他这问他那。爹这人,就景仰见过世界的人。那石匠总是回答得很少,很有分寸。你总觉得他不肯说出来的东西必定深奥。他那紫红的脸膛,深刻的皱纹,使你感觉到他是一部书,但谁也无法打开。爹只好死劲地敬酒。

“多谢。明日赶早,我还要行路。”“往哪边走?岩陀,还是檀木坡?”“哪里有工夫做,就到哪里去。石匠嘛,走四方,吃四方。”他笑了一下,笑得很淡。有雪白的牙齿。

起身,打一轮拱手,他晃晃地朝东厢房走去。第二日天刚放明,爬起来我就要去找石匠。要问他,见了世界的人,为什么不会讲故事?

爹朝水闸走去,说:“这时候才起来,石匠他走了咧!”

跑到高处,朝雾中的石板路望去,终于看见了他那朦朦胧胧的背影。其实无法说那是背影,整个的只是小小的一个黑点了。那黑点,在这迷蒙的天地之间,越来越小,越来越小,就消失在晨雾之中了。他走了,同他来时一样,同他凿石时一样,是默默的,无声无息的。天和地,好大呵!

哗啦!爹把水闸扯开了。蓄了一夜的溪水,扑过来,攀住染满了青苔的木轮子,木轮子就滚动起来,吱吱呀呀地带动了水磨。这清新的空气里,就颤动着它那好听的声音了。

比先前还要好听些!清越。悠扬。娓娓地,悄悄地,向你叙述着什么。长大后,我一直觉得,这水碾子的声音,是那个默默的石匠,留下的一支很长很长的歌,一个很长很长的故事……

(有删改)

1.(标题的意蕴)小说标题《石匠留下的歌》具有怎样的意蕴?结合文本谈谈你的理解。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

___________________________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中要求理解“标题”的“意蕴”,可从表层含义、深层含义等方面作答。

第二步:速读文本,构建答题思维链

思考角度 分析概括

表层含义 “从褡裢里取了锤凿,水碾子坊里,就叮叮当当热闹了起来……一时贮满了这十分好听的声音”“先前这水碾子终日碾谷,其音清越,其韵悠扬”可概括出:“石匠留下的歌”指石匠锤凿发出的叮叮当当的好听的声音以及经过石匠修理后的水碾发出的“清越、悠扬”的声音。

思考角度 分析概括

深层 含义 经石匠修理后的水碾发出的“清越、悠扬”的声音,可以看出石匠精湛的手艺。“生活里头有的是酸甜苦辣,你只能够尝,不能够讲。讲不出。生活里头没有故事”,当“我”让“见过世界”的石匠讲点什么的时候,他的深奥的话语给“我”留下了无限的深思,给“我”的人生带来启蒙和启迪。

思考角度 分析概括

深层 含义 本文作者回忆了小时候在深山里的生活情境,父亲用水碾子碾谷、然后来自山外面的、手艺精湛的石匠给修理石碾,而这用水碾子碾谷、石匠修理石碾都代表着传统的生产和生活方式,所以“石匠留下的歌”还指石匠这样的闯江湖的手艺人和与之相关的纯朴民风、生活方式所代表的传统文化与文明带给“我”的留恋与向往。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)从表层含义入手,答出“石匠锤凿发出的声音”“经过石匠修理后的水碾发出的‘清越、悠扬’的声音”或相似表述给2分。

(2)从深层含义入手,答出“无限的深思”“给‘我’的人生带来启蒙和启迪”或相似表述给2分。

(3)从深层含义入手,答出“传统文化与文明带给‘我’的留恋与向往”或相似表述给2分。

[组织答案] ___________________________________________

[答案] ①“石匠留下的歌”既指石匠锤凿发出的叮叮当当的好听的声音,以及经过石匠修理后的水碾发出的清越、悠扬的声音;②又指石匠精湛的手艺、“见过世界”的人生阅历带给“我”的人生思考和启迪;③还指留存在“我”记忆深处的山村生活、传统生产生活方式等传统文化与文明。

2.(标题的作用)小说以《石匠留下的歌》为题,具有怎样的作用?请简要分析。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中要求分析“标题”的“作用”,可从标题与情节、人物、环境、主题、读者等关系角度作答。

第二步:速读文本,构建答题思维链

思考角度 分析概括

标题与 情节 “石匠留下的歌”串联了故事情节,“歌”是石匠锤凿发出的好听的声音,是“我”想知道石匠的故事,是石匠的精湛技艺和美好人格。

标题与 人物 “石匠留下的歌”赞美了石匠的技艺之妙和精神之美,是“我”对石匠的礼赞。

思考角度 分析概括

标题与 主题 “石匠留下的歌”比喻石匠留给“我”的人生思考与启迪,是传统技艺与工匠精神的传承。

标题与 读者 小说以“石匠留下的歌”设置悬念,激起读者的阅读兴趣和思考。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)从标题与情节入手,答出“串联了故事情节”或相似表述给2分。

(2)从标题与人物入手,答出“表现出的技艺与精神的礼赞”或相似表述给2分。

(3)从标题与主题入手,答出“传统文化与文明带给‘我’的留恋与向往”或相似表述给2分。

(4)从标题与读者入手,答出“设置悬念,激起读者的阅读兴趣和思考”或相似表述给2分。

答出其中3点即可得满分。

[组织答案] ___________________________________________

[答案] ①“石匠留下的歌”是小说的标题,也是小说的线索,串联起小说的故事;②“石匠留下的歌”是“我”对水碾发出的声音之美和石匠表现出的技艺与精神的礼赞,具有抒情作用;③表现了小说的主题,讴歌了工匠精神;④设置悬念,引发读者思考。

√

1.下列对这篇小说相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.“我”对了解“世界”的问题很是急切,但因为年纪小,又不知应该了解这个世界的什么,不知如何向石匠发问。

B.“爹”对石匠热情招待,目的是想通过见过世界的石匠了解外面的世界,但那个石匠却口拙言迟,不愿回答。

C.石匠“赤膊”凿槽形象的刻画,既展现了石匠身体的健壮,也展现了生命阳刚之美,更暗含劳动塑造人生的思想。

D.这篇小说故事简单,只是叙写了一个石匠来为“我”家修理水碾与“爹”与“我”想通过石匠了解外界的故事。

B [B项,“石匠却口拙言迟,不愿回答”错误。从原文“不发表阔论高谈”以及对“我”说的一番话“生活里头有的是酸甜苦辣,你只能够尝,不能够讲。讲不出。生活里头没有故事”,可知石匠并非口拙言迟。]

√

2.下列对这篇小说艺术特色的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.“烟丝”和“纸烟”两物,分别代表了山内、山外两种不同的社会、不同的生活。

B.“我”和“爹”的“问”与石匠的默默辛勤的錾凿,构成了小说深层的问答关系。

C.石匠侧耳一听水碾子坊里碾谷的嗡嗡声,就可知碾子的状态,侧面写出石匠精湛的技艺。

D.作者善用典型化的场景烘托人物。石匠劳作声与周围环境相融合,突出石匠的技艺高超。

C [C项,“侧面写出石匠精湛的技艺”错误,“石匠侧耳一听水碾子坊里碾谷的嗡嗡声,就可知碾子的状态”,直接描写石匠的动作表明他精湛的技艺,应为“正面描写”。]

3.何立伟的小说具有“诗性”特点,请结合文本简要分析。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] (1)文章写到石匠凿碾子时发出的叮叮当当悦耳的声音,写了凿后的碾槽发出比先前还要好听的声音。写桃花寨的人礼貌待客,晓得礼数;写石匠将一根纸烟夹在食指与中指之间,从他吸烟的派头上,看出他的不凡;然后又写到他赤膊凿碾子时健美的像一尊石雕;写他喝茶、吸烟、歇憩时的情景。文章将人与物变成诗的

意象,处处充满了神秘的意境美。(2)本文讲述了来自山外的石匠为“我”家修理水碾,而父亲认为这石匠一定是见过世面的,“我”千方百计地想同他讲话,而石匠最终却什么也没有说。“我”家所在的地方有着传统的生活方式,用石碾子劳作等反映的是传统的生活方式;石匠会修理石碾,体现的是传统技艺;因此本文通过小场景来反映大历史,虽然故事短小,但意蕴深长。(3)文中的“我”是故事的叙述者和参与者,写出了“我”眼中的石匠,他凿碾子时像一尊石雕;而父亲认为石匠一定是见过世界的,对石匠招待周全,

使得文章感情真挚。文中通过写“我”眼中的石匠、父亲,以及对外界的懵懂好奇,突出“我”的主观感受,使小说与诗歌的情韵美异曲同工。(4)文中大量运用短句叠词,如“默默喝茶,默默吸烟,默默歇憩”“他累了,倦了”等,节奏整齐,言简意赅,和谐优美,清新含蓄,富有诗性。

[答案] ①“我”所居住的“桃花寨”古朴迷离,似与世隔绝,让人不禁联想到陶渊明笔下的桃花源,营造了意境的神秘美。②小说不以宏大主题和曲折情节取胜,娓娓道来,悠扬婉转,给人以言有尽而意无穷之感。③小说主体以“我”的孩童视角写作且情感丰沛,与诗歌的情韵美异曲同工。④文中善用叠词、短句,言简意丰,清新含蓄。

练案54 专项对点 把握作者意图,探究主旨、标题意蕴

一、阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

鱼 钓

高晓声

江南的黄梅天。漆黑的野外。

雨点打在烂泥地里的吧嗒声、落在水面上的扑通声,碰在阔叶树上的沙啦声……像一支永远演奏不完的乐曲。

江水倒灌进来,打着旋涡,一直撞到运河的南滩,回旋着滚滚东去。

就在这丁字河口的运河岸沿头,站着个穿戴着蓑衣笠帽的人。

渔网提出水面,空空如也。他一松手,网又沉入水里。

“今朝碰到鬼了!”他说着,掏出一支香烟,叼在嘴唇上,咔嚓一声燃亮打火机。

运河对岸,火光也闪了一下,燃出一个亮点儿。

“泼刺、泼刺刺……”又一条鱼落在对岸网里。手电筒亮了一阵又熄灭。想象得出,那条鱼已被绳子穿住鲤口,系在木桩上,囚养在河里了。这样,明天上市场卖活鱼,价钱大。

“什么鱼呀?”北岸的人忍不住问。

“鲤壳子。”南岸的人回答。

“多大?”他真想跑过去看看,可惜附近没桥。

“斤把。”

“贼说贼话!”北岸人骂道,“听声音就不止!”

南岸人嘿嘿笑了。

北岸人低声骂道:“我扳鱼败在你手里,除非鬼摸了头!”

沉默了一阵。南岸人喊道:“贼王,贼王!”

北岸人不答。

南岸人又喊起北岸人的真名:“刘——才——宝——!”

刘才宝生气了:“叫什么魂!”

“今天怎么啦?”南岸人的口气有点揶揄,“听不见你网里有声音哪?!”

这是贼王刘才宝前两夜嘲笑南岸人的话。他哼了一声,道:①“我捉过的鱼,比你吃过的米还多呢!”

“嘿嘿嘿嘿。”

刘才宝今天一直很纳闷。他在这扳了三夜鱼,前两夜几乎网网不落空,可今晚饭后到现在,两三个钟头了,他只扳到一条鳗鱼、一只乌龟。按照渔人的迷信,这是今夜不会再捉到鱼的先兆。但刘才宝天生不是疑神疑鬼的人,要知道他是这一行的状元,已经封王了。虽然王之上冠了个“贼”字。②一个人的技能精到状元的程度,如不配以贼心,怎么发得了财!他要坚持下去,设法扭转局面。

“泼刺、泼刺刺……”又一条鱼落在南岸网兜里。电筒光亮了一阵,那鱼又被系住了。

刘才宝刚满四十三岁,却有二十四年捕捞经验。他毫不怀疑他选择的这个落网地点要比南岸那个地方好得多。为什么今夜兜底起变化,把全部优势转到南岸去了呢?

他提出网来,向丁字河口移近约一丈,把网落入激流中去。

网还没沉入河底,突然网杆竹被猛烈击撞了一下。好家伙!刘才宝几乎在同一秒钟之内,迅速把网提起来。“轰隆隆”一声,那鱼吃了一惊,腾空跃起,落在网外几尺远的河里。

刘才宝一愣,网还不曾放下,南岸却连续响起“轰隆隆……”的声音,分明就是刚才那条大鱼,落入南岸网里了。

那边手电筒亮了很长一阵,隐约看见那条鱼有半人来高,被拎到河边养起来了。

“这条鱼本来是我的。”他咬咬牙说。

他重新提网,发现网被冲得翻了一个身,歪在旁边。他吃了一惊,打亮电筒仔细察看,这才看到今夜的水流太急了,网都停不住。

“嘿嘿。”他忽然冷笑了。心想:“我的鱼竟被他捉得去!我……我不会让你爬到头顶上欺负我!”

他把右脚伸到河里,猛然划了几下:“轰隆隆……”真像有条大鱼落在网里。

“你到底来啦!”他装得快活地说。还亮了片刻电筒。

“什么鱼呀?”南岸人信以为真。

“不识得。”他装得不屑回答。

过了片刻,刘才宝又如此做了一次。把水踢蹬得更响些,似乎又捉着一条更大的鱼。然后,他安然在湿地上坐下,燃起一支烟,悠悠地抽起来。

③风轻了一点,雨也小了一点。

刘才宝看了看手上的夜光表,十点五十七分,就打亮电筒,爬上岸头,晃里晃荡,朝自家村上走去。一路还唱着动情的山歌。

歌声越唱越远,电光越打越暗,刘才宝煞脚停住,“咕咕”一笑,熄了电光,轻手轻脚摸黑回头往河边走。

他还没回到原来的地方,就见南岸也亮起电筒,回去夜餐了。刘才宝加快步子到了河边,脱得一丝不挂,悄然滑下河;顺着水势,很快到了南岸。然后沿滩摸去,寻找囚鱼的所在。本来是他(逃脱)的,竟被别人捉去,当然应该收回来。

他摸着那条鱼。真精,一接触,就知道是条草鱼;从头到尾一摸,就吃准重量在十二斤到十三斤之间。他随手从桩上解下绳子,把鱼像牛一样牵在手里。

目的物到手了,一切如他干过了的千百次一样,平安无事。

现在,只要把这条鱼拿到北岸,这趟生意就算成功。

“它还真有点劲道呢!”他兴奋起来。

他决定牵着鱼泅渡。

刚开始浮游,牵鱼的手就被鱼拉住不得自由。他就把绳子打了个葫芦结,把左脚穿进去,让绳子勒紧在脚踝上,腾出双手,一蹬脚,向深水中游去。

他一鼓作气前进着。

那鱼忽儿拉着他往斜刺里去,忽儿拉着他往水底下沉。他游得很吃力。

“它还想拼一拼呢!”他在心里骂。

草鱼把绳拉得急腾腾。箍在腿肚上的葫芦结,越抽越紧;勒得他越来越痛。刘才宝忽然想到,自己都痛了,鱼嘴勒在绳子上能不痛吗?他高兴起来,使劲把脚伸缩,要让鱼嘴痛得不敢再拉他。那鱼也像斗出了性子,竟吃得住痛,一步也不让。

他喘着,把仰出水面的头颅没到水中去,只是在透气时才抬出来。

他被鱼拉得沉下水去的次数越来越多。他动摇了,觉得犯不着同这畜生争胜负。

④草鱼拼命直窜,把绳拉得像一根铁棒。刘才宝解不开那个结。

连续三次,刘才宝憋住气,任鱼拉着走。但一口气憋不得那么长,只得放开手,再拼命挣扎着泅上水面换气。

他咬紧牙关,使出绝力,发疯似的挥舞着双臂。前进不到五尺,他沉下去了。

(有删改)

√

1.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.小说第一、二段交代故事发生的时间、地点和天气,为人物出场提供典型的舞台背景,暗示一场激烈的争斗即将开始。

B.刘才宝年过不惑,是一个捕鱼能手,经验丰富,技艺精湛,自信笃定,因此他被当地人誉为“状元”“贼王”。

C.刘才宝选的落网地点好过南岸人的那个地方,但被对岸捕鱼人干扰,刘才宝这晚未能捕到称心如意的大鱼。

D.刘才宝以往也干过很多次类似的“偷鱼”之事,都安然无恙;但是这个夜晚他去南岸偷鱼,却意外地出事了。

D [A项,“暗示一场激烈的争斗即将开始”属于过度解读。写黄梅天、漆黑的野外等只是交代故事发生的时间、地点、环境,为人物出场设置背景,从中看不出激烈斗争即将开始。B项,因果推论不当,经验丰富,技艺精湛等是被誉为“状元”的原因,而不是被叫作“贼王”的原因。“贼王”意味着他狡诈、精明,甚至能“偷”,选项对关键词“贼王”的内涵理解不到位。C项,曲解原文语意,“但被对岸捕鱼人干扰”这一表述不正确,于文无据。原文只是写南岸人对他的嘲讽,并未写南岸人干扰他捕鱼。]

√

2.对文中画线句子的分析和鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.句①呼应上文“我扳鱼败在你手里,除非鬼摸了头!”这一句,突出表现刘才宝不甘示弱、自信自负的性格特点。

B.句②是对刘才宝心理隐秘的揭示,也是对刘才宝个人为人处世的经验总结,肯定刘才宝技高胆大、敢作敢为的品质。

C.句③写风轻雨小的情景,一方面衬托出刘才宝故作悠闲自得的心态,另一方面起到舒缓情节、调控叙事节奏的作用。

D.句④用比拟手法,突出草鱼强韧的反抗力,与上文“像斗出了性子”等句呼应,将人鱼争斗的情节推向高潮。

B [B项,“也是对刘才宝个人为人处世的经验总结,肯定刘才宝技高胆大、敢作敢为的品质”错误。“一个人的技能精到状元的程度,如不配以贼心,怎么发得了财!”这句话是小说中的点睛之笔。从人物描写角度看,它是对刘才宝的心理描写,相当于刘才宝的内心独白,点出刘才宝“贼王”得名的本质,揭露其人的狡诈、贪鄙。从小说叙述者的角度看,这句话又可视为叙述者的旁白或点评,传递了作者本人对卑鄙人性、丑恶世风的批判。]

3.高晓声的小说语言富有特色。请从乡土气息和个性化两个方面简要分析本文的语言特色。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①先看“乡土气息”。善用俗语、方言,诸如管大眼鲤叫“鲤壳子”,管胡说八道叫作“贼说贼话”,管用扳网捕鱼的传统捕鱼方式叫作“扳鱼”等,语言表达富有乡土气息。②再看“个性化”。巧用个性化语言塑造人物形象,揭示性格特点。如“我扳鱼败在你手里,除非鬼摸了头!”写出刘才宝不愿服输、自负等性格特点;如“我捉过的鱼,比你吃过的米还多呢!”写出刘才宝的嫉妒、自负;如“你到底来啦!”写出他的精明狡猾;如“它还想拼一拼呢!”写出他的贪婪等。

[答案] ①善用俗语、方言,诸如“鲤壳子”“贼说贼话”“扳鱼”等,语言表达富有乡土气息。②巧用个性化语言塑造人物形象,揭示性格特点。如文中刘才宝的话语充分彰显其不愿服输、自负、嫉妒、精明狡猾、贪婪自私等特点。

★4.《鱼钓》与《老人与海》都写到“人与鱼”的关系,两个主人公对“鱼”的情感变化有怎样的不同?两篇小说各自表达了怎样的主题意蕴?请简要分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 第一问:(1)《鱼钓》与《老人与海》中两个主人公对“鱼”的情感变化截然不同,刘才宝对“鱼”的态度变化轨迹与圣地亚哥正好相反:刘才宝是从“爱鱼”到“恨鱼”。文章写刘才宝本来是捕鱼高手,还得了个“状元”的称号,但这次捕鱼却很不顺利,南岸人不断捕到鱼,而刘才宝却一条也捕不到,这让他气愤又嫉妒,对鱼的感情也有了变化;后来他去偷南岸人的鱼,得手之后很高兴,“只要把这条鱼拿到北岸,这趟生意就算成功”;但随着他与鱼的斗争越来越持久,他感到吃不消了,“箍在腿肚上的葫芦结,越抽越紧;勒得他越来越痛”,后来感觉到危险之后他也试图

挣脱葫芦结,但“草鱼拼命直窜,把绳拉得像一根铁棒。刘才宝解不开那个结”,这时候他对鱼应该是又恨又怕。(2)而圣地亚哥则是从“恨(恼怒)鱼”到“爱(敬重)鱼”。圣地亚哥捕到了一条非常大的大马林鱼,但在回去的途中,不断有鲨鱼来跟他抢食,他在海上与凶恶的鲨鱼群进行了惊心动魄的搏斗,他恨这些鲨鱼把他的大鱼都要吃光了;但是随着他与鲨鱼的搏斗,他越来越敬重这些勇敢地捕食者。因此情感也发生了变化,由恨到爱。

第二问:(1)《鱼钓》塑造了一个捕鱼高手刘才宝,他原本是捕鱼高手,但今夜却输给了南岸人,于是他出于嫉妒、鄙陋和贪婪等想法,半夜回去偷人家的大鱼,结果偷鱼不成反被鱼拖入河底溺毙。故事揭示了人的嫉妒、鄙陋、贪婪,而刘才宝最后想要摆脱那条绳子最终却无法摆脱,则象征着人对“物欲”的企图挣脱而实际上不能挣脱的悲剧。(2)《老人与海》是美国作家海明威于1951年在古巴写的一篇中篇小说。该作围绕一位老年古巴渔夫,与一条巨大的马林鱼在离岸很远的湾流中搏斗而展开故事的讲述,叙述终于捕获一头大马林鱼的圣地亚哥与尾随而来截食的群鲨苦斗的惊险过程。

尽管海明威笔下的老人是悲剧性的,但他身上却有着尼采“超人”的品质,泰然自若地接受失败,沉着勇敢地面对死亡,这些“硬汉子”体现了海明威的人生哲学和道德理想,即人类不向命运低头,永不服输的斗士精神和积极向上的乐观人生态度。

[答案] 第一问:《鱼钓》与《老人与海》中两个主人公对“鱼”的情感变化截然不同,刘才宝对“鱼”的态度变化轨迹与圣地亚哥正好相反:一个是从“爱鱼”到“恨鱼”;一个则是从“恨(恼怒)鱼”到“爱(敬重)鱼”。

第二问:《鱼钓》叙述“贼王”刘才宝偷鱼不成反被鱼拖入河底溺毙的故事,揭示了人的嫉妒、鄙陋、贪婪以及人对“物欲”的企图挣脱而实际上不能挣脱的悲剧。《老人与海》叙述终于捕获一头大马林鱼的圣地亚哥与尾随而来截食的群鲨苦斗的惊险过程,颂扬了积极向上的乐观人生态度和不向命运低头、不屈不挠斗争的勇毅精神。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。(16分)

偷 青

朱海峰

他远远地躲在树后,看着女人挎着筐慌慌张张地钻进苞米地,随后就传来“咔嚓,咔嚓”掰苞米棒子的声音。

这块苞米地离屯子最近。其他地块都种的谷子和糜子,种得最多的是甜菜。队里的习惯,苞米都种在离屯子较远的坝外,分布在月亮河北岸。今年开春的时候,队长偏要在村头种一片苞米。好多社员不解,还不都得丢净了。

眼下正是八月初,苞米已经灌完浆,正是烧着吃煮着吃的好时候。

女人还真麻利,一会儿工夫,挎着满满一筐苞米从地里钻出来。她站在地头,静静地听了听,又警觉地向道两边望了望,确信没人,她将筐用力向胯上提了提,便迅速朝屯子的方向走去。他悄悄地从树后探出头,观察着人的一举一动。打算等女人走近时,来个人赃俱获。

也许是太沉了,女人挎得很吃力,她时不时地换一下胳膊。

他在心里暗骂:贪心的娘们儿,下手忒狠,掰了这么多,也不怕累死你。骂完,赶紧“呸呸”两声,还轻轻打了自己一个嘴巴,掰几穗苞米,至于咒人家死吗。

他长这么大从没骂过人,更没与人红过脸。那天,队长找到他说:“选来选去就觉得你最合适,今年看青就你了。”

队长说得斩钉截铁,可他听得忐忑不安。他红着脸说:“队长,我不行。”

队长却手一挥:“磨叽啥,不行也得行。就这么定了。”

女人已经走近了,此刻,只要冲出去,就可以人赃俱获。可等他看清了女人,赶紧将头缩了回去。这不是老蔫媳妇吗,老蔫够不幸的了。去年就因为偷青,被看青的追撵,不慎摔到坝下,一直瘫巴在炕上。家里家外,现在都靠这个女人苦苦支撑。四个丫头,正是长身体的时候。一定是揭不开锅了,不然,老蔫媳妇不会干这种偷鸡摸狗的事儿。

想到这,他不由叹息一声,腿沉重得像灌了铅,怎么也走不出树后了。眼睁睁地看着女人从他眼皮子底下走了过去,走回了屯子。

月光如水,无风亦无声。

他望了一眼黑黢黢的苞米地,索性坐到树下,掏出烟口袋,一边卷烟一边哼唱起来:“穿林海,跨雪原,气冲霄汉。”他就会哼这两句,哼完恰好烟卷好了。他叼在嘴上,掏出火柴点着,又接连吧嗒了好几口,直到烟头的火旺起来,他又深吸一口,重重地吐出烟雾。

他长长喘息一口,自言自语道:“这青真不好看。”他记起,自打苞米灌浆以来,已经连续三天有人偷青。

前天半夜,他从坝外巡查回来,刚走到这片苞米地头,就听到苞米叶子哗啦哗啦的声音。不好,有人偷苞米。他急忙闪到树后,等人钻出苞米地,他看清偷苞米的竟然是王瘸子。王瘸子是地主,新中国成立后被没收了全部财产,挨斗时,被打断了一条腿。他要是家里能揭开锅,才不会这么大胆子来偷青。这要是被抓住送到队里,还有活命吗?还是放他一马吧。他目送着王瘸子扛着一袋儿苞米一瘸一拐地回了家。他摇了摇头,队长要是知道了,就是罚他,也认命了。

最匪夷所思的是昨晚,当时刚入夜,他进到地里查看,没承想,与往出走的秦大奶奶撞了个正着。秦大奶奶那是谁呀?烈士的母亲,现在领着一个七岁的孙子相依为命。他啥也没说,看了看秦大奶奶的筐里,也就装了七八穗,他一转身,又掰了七八穗,装进秦大奶奶的筐里。秦大奶奶惊愕地说:“这怎么可以?再说我也挎不动啊。”

他一哈腰,拎起筐,挎在腰间,咚咚咚……帮秦大奶奶送回了家。

得,看青的帮偷青的唱双簧,还给送回家,这不是监守自盗是啥?这活儿还能再干吗?

第二天,他去找队长:“您还是让四愣子干吧,丢多少您罚我好了。”队长诡秘地哼一声:“你还提四愣子,去年要不是他虎吵吵地瞎撵,老蔫能摔下大坝,至今还瘫巴在炕上吗?让你干你就干,我就信得过你。”

话说到这个份儿上,他还能咋整,继续看吧。

秋收的时候,村头那块苞米地只收回一点儿秆儿禾。真让一些社员说对了,整块地的苞米丢得一干二净。

队长非但没处罚他,还说,这青他看得有水平。社员们也乐呵呵地提议,应该给他奖励工分。队长竟然同意了。只有他自己糊涂着。

(有删改)

√

5.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.在情节发展过程中,从“眼睁睁地看着”到“目送”,再到“又掰了七八穗”“帮秦大奶奶送回了家”,他对“偷青”行为越发纵容。

B.从他卷烟时哼唱的歌词“穿林海,跨雪原,气冲霄汉”可以看出,他对看青这项工作充满信心,下决心不放过任何一个偷青者。

C.整块苞米地被偷光后,队长评价“这青他看得有水平”,看似表扬实则讽刺,其实对他的工作并不满意,他辜负了队长的信任。

D.故事结尾皆大欢喜,“只有他自己糊涂着”,使得“他”心思单纯、质朴善良的形象更为突出,与前文放走偷青者的情节相呼应。

D [A项,时间顺序错误,后两次偷青为插叙,应为先“目送”,再“又掰了七八穗”并“帮秦大奶奶送回了家”,最后“眼睁睁地看着”;B项,“充满信心,下决心不放过任何一个偷青者”错误,此时“他”刚放走老蔫媳妇,应是感慨看青的困难;C项,“看似表扬实则讽刺,其实对他的工作并不满意,他辜负了队长的信任”错误,他虽放走偷青村民,但与队长实际的想法一致。]

√

6.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文章构思巧妙,存在多处呼应。如前文他放走偷青的老蔫媳妇,与后文队长选他看青的真正原因形成闭环,使情节联系更紧密。

B.文章环境描写恰到好处。如当他放走偷苞米的老蔫媳妇后,这时“月光如水,无风亦无声”,用环境来配合人物的心理变化。

C.本文采用第三人称全知视角叙事,以“他”作为视角人物,贴近“他”的眼光讲述事件,叙事自由灵活,又能引人入胜。

D.本文整体语言通俗浅近,其中人物对话更是直白有趣,充满地域特色,如“磨叽啥”“虎吵吵地瞎撵”,生动而颇具趣味。

C [C项,“全知视角叙事”错误。本文虽然采用第三人称来叙述,但是并不是全知视角,而是有限视角。]

7.“整块地的苞米丢得一干二净”这一结局在“他”意料之外,又颇合情理,正是因为在文中有两处伏笔,请结合原文简要分析。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] (1)“这块苞米地离屯子最近”“队里的习惯,苞米都种在离屯子较远的坝外”“队长偏要在村头种一片苞米。好多社员不解,还不都得丢净了”,队长将苞米地从偏远的坝头换到村头,本就是为了方便村民们“偷”。(2)去年四愣子认真看青,导致老蔫摔瘫,“他长这么大从没骂过人,更没与人红过脸”,他脾气好,所以队长今年选择让他来看青,最后苞米被偷光后还表扬他,说明队长需要的恰是他这样善良心软的看青人。

[答案] ①队长种苞米本就是为了方便村民们“偷”。队长将苞米地从偏远的坝头换到村头,是为了给村民偷青创造条件。②队长坚持选择脾气好的“他”看青。队长将去年认真看青、导致老蔫摔瘫的四愣子换成“他”,并在苞米被偷光后表扬“他”,说明队长需要的恰是“他”这样“监守自盗”、纵容村民偷青、善良心软的看青人。

★8.男主人公被队长委以“看青”重任,而本文却以《偷青》为标题,请简要谈谈你的理解。(6分)

___________________________________________________________

[解析] (1)情节上,他看到老蔫媳妇、王瘸子、秦大奶奶“偷青”,最后都没有阻止,反而是“看青的帮偷青的唱双簧”,“偷青”是文章的主要情节和内容。(2)人物形象上,他之所以放走“偷青”的老蔫媳妇,是因为他知道老蔫家一定是揭不开锅了。认为如果将王瘸子送到队里,王瘸子就不能活命了,于是放了王瘸子。而

秦大奶奶是烈士的母亲,他不仅没说什么,而且还掰了七八穗装进秦大奶奶的筐里,并帮秦大奶奶送回了家。他不忍看到村民们忍饥挨饿,放弃了自己“看青”的任务,最后帮着村民“偷青”,实际上也成了“偷青”的一分子,可见他极富同情心、心地善良。(3)主题上,队长将苞米地从偏远的坝头换到村头就是为了方便村民们“偷青”,选用脾气好的他来看青,并且在苞米被偷光后表扬他,说明对于生活艰难的村民们“偷青”一事,大家不约而同选择了体谅和默许,赞颂了人们彼此帮助的温情力量与美好人性。

[答案] ①“偷青”是文章的主要情节和内容。“看青的帮偷青的唱双簧”,他的工作虽为“看青”,其实却是帮助村民们“偷青”。②更能突显他心软善良、乐于助人的形象。不忍看到村民们忍饥挨饿,放弃了自己“看青”的任务,最后帮着村民“偷青”,实际上也成了“偷青”的一分子,可见他极富同情心。③赞美艰苦条件下人们温暖的关怀。对于生活艰难的村民们“偷青”一事,大家不约而同选择了体谅和默许,赞颂了人们彼此帮助的温情力量与美好人性。

谢 谢 !

同课章节目录