59 板块三 专题二 学案54 理解赏析散文的词句含义课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 59 板块三 专题二 学案54 理解赏析散文的词句含义课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:37 | ||

图片预览

文档简介

(共99张PPT)

板块三 文学类文本阅读

专题二 散文阅读

学案54 理解赏析散文的词句含义

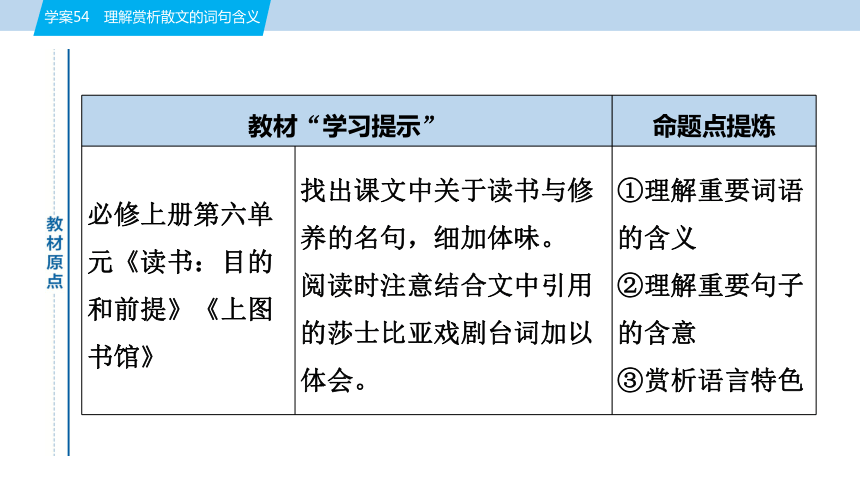

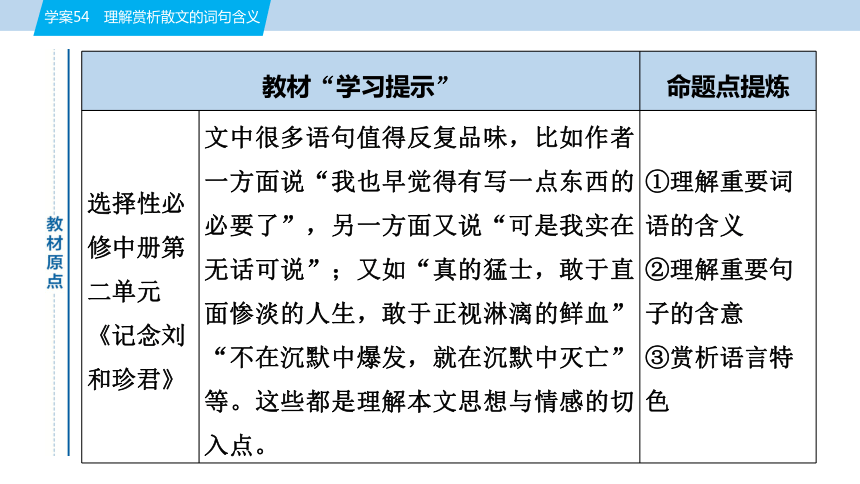

教材“学习提示” 命题点提炼

必修上册第六单元《读书:目的和前提》《上图书馆》 找出课文中关于读书与修养的名句,细加体味。 阅读时注意结合文中引用的莎士比亚戏剧台词加以体会。 ①理解重要词语的含义

②理解重要句子的含意

③赏析语言特色

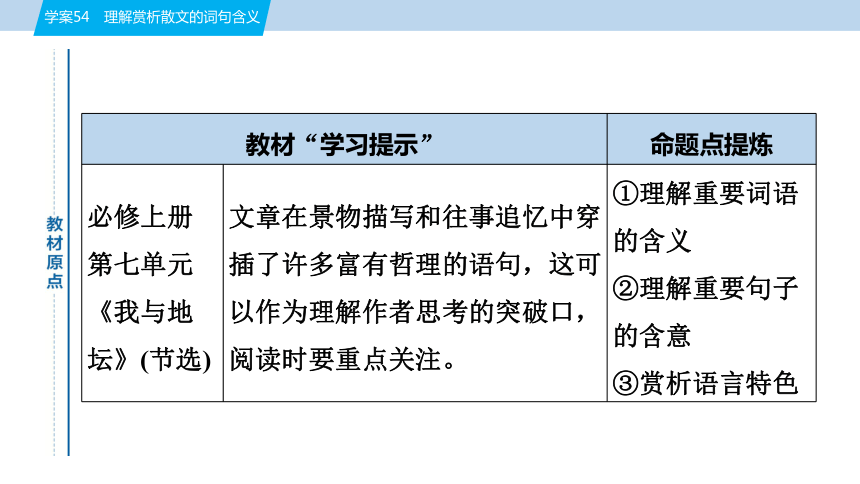

教材“学习提示” 命题点提炼

必修上册第七单元《我与地坛》(节选) 文章在景物描写和往事追忆中穿插了许多富有哲理的语句,这可以作为理解作者思考的突破口,阅读时要重点关注。 ①理解重要词语的含义

②理解重要句子的含意

③赏析语言特色

教材“学习提示” 命题点提炼

选择性必修中册第二单元《记念刘和珍君》 文中很多语句值得反复品味,比如作者一方面说“我也早觉得有写一点东西的必要了”,另一方面又说“可是我实在无话可说”;又如“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血” “不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”等。这些都是理解本文思想与情感的切入点。 ①理解重要词语的含义

②理解重要句子的含意

③赏析语言特色

理解赏析词句的含义一直是高考散文的重要考点。无论是词义理解还是句意理解,都需要紧扣语境,联系主旨,由表及里,方能准确、全面地把握。

“理解词语的含义”主要是指:理解表现文章主旨、反映深层含义、反映语言环境、具有临时指代意义的词语的含义。

活动一 理解词语含义

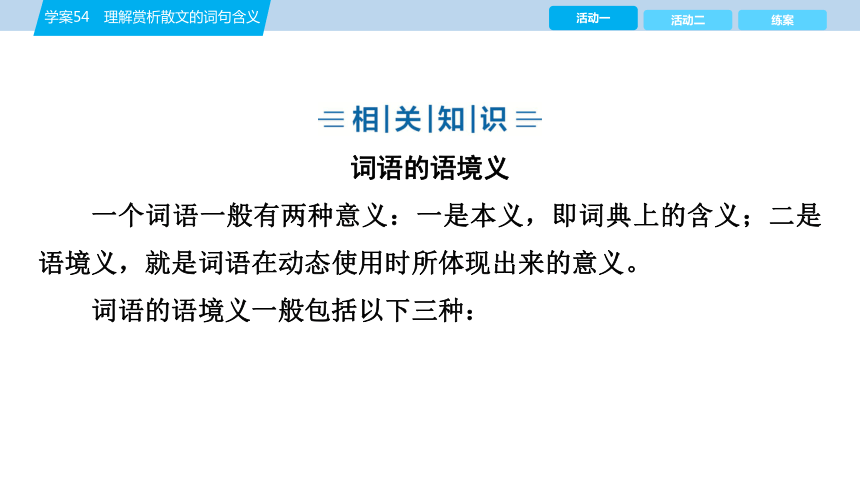

词语的语境义

一个词语一般有两种意义:一是本义,即词典上的含义;二是语境义,就是词语在动态使用时所体现出来的意义。

词语的语境义一般包括以下三种:

1.词语的具体言语义

词语的具体言语义即词语在言语运用中的具体化、个别化。如“车”表示陆地上有轮子的交通工具,放在具体语境中,就不再是它的概括义了。如“他骑车来”中的“车”可以指自行车,“他坐车来”中的“车”可以指公交车、小轿车等。词语的具体言语义在特定言语环境中都是有具体所指的,虽然有变化,但意义基本相近。因此它不是高考所考查的重点。

2.词语的转移言语义(考查重点)

词语的转移言语义即在具体语境中有意用表示甲义的词转而表示乙义。如“我要努力地吞咽今年北平的春天”中的“吞咽”,词典义是“一般指吃东西又猛又急,不加咀嚼而直接经食道入胃的样子”,如成语“狼吞虎咽”。但在这个语境中,“北平的春天”显然不是可以囫囵吞下去的,“吞咽”在这里用的是它的转移义——尽情地享受。词义发生转移,就可以生出“意外之意”。

3.词语的补充言语义(考查重点)

词语的补充言语义即词在使用时临时补充添加的意义。最重要的是“情景补充义”。“情景”包括情与景,“情”就是作者在言语表达和理解时产生的主观感受、意图、动机、思想感情等;“景”指言语所发生于其中的特定环境,包括交际的时间、地点以及言语所涉及的社会文化背景等。这些情景因素都会渗透在语义中,对词义加以补充。“情”的因素属于主观方面,是主观情景义,就是作者将自己的主观感受、思想感情寓于字里行间,往往给词语添加丰富的含义。如“那屏障原是一条林带。我们的汽车驶入林带,就好像突然闯进了绿色的海洋。这水渠交错、万木争春的景象,仿佛是可爱的江南水乡”中的“突然”本来是一个平常的形容词,语表意义是“短时间内发生,出乎意料”。但在这个语境中就隐含了作者心理方面的意义,表示“一种惊喜的感觉”。

1.(必修上册第六单元《上图书馆》)怎样理解下列句子中加点(加红)词语“豁然开朗”的含义?

我在等船的间隙里在包德林图书馆纵情自由阅读,初夏的阳光给了馆内更多光亮,我的心境也豁然开朗了。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] 在这里,“豁然开朗”的表层含义是光线的充足使作者阅读时心情非常愉悦;深层含义是北平的解放使作者的内心对新中国的到来充满了喜悦,作者憧憬着为国效力。

[答案] ①“酣眠”比喻朗照,“小睡”比喻月光被一层淡淡的云遮住。②“朗照”的深透与“酣眠”的深沉相似;月光透过云层照下来是朦朦胧胧的,与人“小睡”时迷迷糊糊的状态相似。

2.(必修上册第七单元《荷塘月色》)课文中第五段的“酣眠”“小睡”各指什么?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

1.理解词语含义要“一借三看四联”

(1)“一借”,借助词语的本义

有的词语在特定语境中与本义相去甚远,但大多数词语在特定语境中的含义与本义还是密切相关的。通常既要结合上下文,又要借助本义,才能正确理解。

(2)“三看”

①看词语特点

主旨词(体现作者情感或主旨的词语)——注意联系作者的创作意图。

手法词(用了如修辞手法等表达技巧的词语)——联系手法,挖掘意义。

指代词(有特殊指代意义的词语)——结合语境,明确指代内容。

特色词(在表情达意方面独具特色的名词、形容词、动词、特定虚词等)。

②看位置

标题(线索、主旨)→文首(开门见山、统领全文、阅读兴趣)→文末(点题、观点、主旨);段首(角度、对象)→段中(勾连上下文)→段末(承上启下)。

③看效果

实写(人物形象,景、物的形、色、姿、味等)→虚写(人物性格,景、物的质、貌、态)的修辞效果、描写效果、抒情效果。

(3)“四联”

①联系词语所在句子的内容及前后句。应着重体会关键词在特定语境中的含义,对于某些关键词还要兼顾其表面意思和深层意思。

②联系手法揣摩。通过分析修辞手法、描写手法,揣摩词语背后作者要表达的意思和达到的效果。

③联系文章的主题或作者的情感态度,揣摩词语的含义。一般分析具有深层含义或特定意义的词语、能点明中心或主旨的词语时依据此法。

④联系作者写作时的创作意图和社会背景,理解词语的含义。

2.规范解答词语含义题

先说词语的本义,再说词语的语境义。重点说语境义,语境义包括指代义、修辞义、主旨义等要点,可结合语境,说其中一种或者加以组合。

另外,答题要注意“一同”“一转”。“一同”,指答案组成最好与原词语的词性、结构相同;“一转”,就是要善于转换,即抽象词语具体化,具体词语概括化,形象词语平实化,手法词语还原化。

阅读下面的文字,完成后面的题目。

睡在麦田里的父亲

郭光明

父亲这一觉儿,一睡就是二十多年。直到现在,也没醒。而且,再也不会醒来。但父亲睡觉的这块麦田,却一直鲜活在我的心间。

每年秋天,稻谷有序撤离,麻雀在稻茬间紧张觅食。父亲总是早早起床,摸着黑,趿拉着破胶鞋,给我家的老黄牛拌好草料,再撒上一把黑豆,卷上一根又粗又硬的旱烟卷,一边吸着,一边瞅着老牛吧嗒吧嗒地吃个肚儿圆。母亲抱怨说,黑灯瞎火的,咋能看见耕?父亲是不作理会的,执意犁翻深深浅浅的稻茬,好像要让疲倦的稻田晒晒太阳。

稻田晒到了半干,父亲却没有摸黑儿套牛,而是等到天亮。我不只一次看到,父亲弓着身,一手扬着牛鞭,一手拽着缰绳,站在铁齿朝下的木耙上,驱赶那头老黄牛,将海浪般起伏的田垄耙碎。我发现,父亲甩起的鞭子,声音很响、很亮、也很脆,但响在田野、脆在半空,没有一次打在牛背上。

白露早,寒露迟,秋分种麦正适宜。这句农谚,合辙押韵,像首诗,丰满而凝重,是父亲告诉我的,但我记到了现在。虽然我不种麦已有好多年,但父亲起埂、条垄、耧种的影子,有些像摄影家镜头里的《庄稼汉》。田埂笔直,麦垄方正。寒霜如期而至时,变成麦田的稻田,像绿透了的春天,幸福地平躺着,懒洋洋地晒着太阳。

麦苗用了一个冬天、一个春天、半个夏天来生长,父亲跟着麦苗的脚步,弓身除草,弓身施肥,弓身呵护每一棵麦苗的拔节打苞和抽穗。东南角的那棵柳树,粗大的树干,布满皱纹,像父亲的额头。

这棵柳树,是父亲种下的。没有柳树之前,麦田是盐碱地,是荒草滩,不长一棵麦。那年冬天的一个中午,母亲“忽悠”我:你是个小男子汉,愿不愿意帮大人做点事?我上了母亲的“当”。我挎着母亲递给我的篮子,按母亲指给我的方向给父亲送饭,却不知走了多远,才隐约望见,一头牛影儿,一个人形儿,一个在前,一个在后,一个伸长了脖子,一个佝偻着身子,弓步推着铧犁,像朱仙镇的那组《耕牛图》木版画,许久才见他们动上一动,像睡着了一般。

午时的阳光,撩拨着沧桑的烟尘,漫漶苦涩的味道。太阳底下,父亲一边吃,一边用粗糙的跟老树皮没什么两样的手,擦一擦脸上的汗水。他的裤脚和胶鞋上沾满了黄土。牛的浑身,也是湿漉漉的,鼻孔和嘴巴,同父亲的一样,像是冒着烟;而柳条篮子里的瓦罐,装着母亲熬出的粥,早已温凉不沾,冒出的热气,不及父亲脸上的汗珠。而且,父亲的汗珠,不但有热度,更有力度,摔在地上,像他干涸的嘴唇,丝丝的声响,洇湿一片白花花的盐碱。那年,我不到八岁。

盐碱怕汗,父亲说的。他说汗流多了,盐碱自然就没了。这么多年,父亲的汗水像着了法力,淌到春天,麦苗绿得透明;淌到夏天,稻谷娉婷袅娜;而稻花弥散、稻香缭绕时,父亲的汗水淌进了麦田,压低了碱,洗去了盐,却没有削减父亲变了形的十指骨节的疼痛,洗白父亲黝黑的脸。

弯月不锈,锈了的是岁月。

麦子收获了一茬,父亲老去了一年。父亲老去了一年,麦子又收获了一茬。周而复始,父亲像麦子的时令,白露耕地,秋分播种,立冬要给麦子浇灌过冬水。过了年,一开春,父亲不是给麦子浇返青水,就是给麦子施拔节肥,总之,父亲忙不得闲,而他的腰,弯得更像一把弓。

又一年,布谷鸟拖着长长的颤音,俯视这片麦田,但“咕咕咕”地叫了半天,也没看到那把磨得如明月般的镰刀,更没看到“弓”一样的身影,只看到柳树的旁边,隆起了一堆孤寂的土包,慈眉善目的,似是向布谷鸟招手,又像为骄阳下炸响的麦粒送行。

这是一座坟茔,但不是我家的祖坟,却埋藏了父亲的憧憬。母亲说,这块麦子地,是你爹的生命,既然他累了,就让他在这歇歇吧。说这话时,蓄在母亲眼睛里的悲恸泪水,哀痛不堪地涌出,顺着她粗糙的脸颊,吧嗒吧嗒地掉到了麦田里,而麦穗黄澄澄、金灿灿的,压弯了麦秆,像父亲的腰。

那年的冬天,雪下得有点旺,合了父亲的心意。他常说,冬天雪盖三层被,来年枕着馍馍睡。就像他是雪中的一棵麦。但是,父亲不能再说话了。而且,永远也不会再说。然而,父亲给我描绘出一个美妙的世界,尽管那个美妙的世界里,都是些草芥的事物,却蕴藏着奇妙的生命密码,在我心中生长出了淳朴、善良和憨厚!

今年的清明节,我又来到这块麦田。麦苗依旧绿色,柳丝依旧金黄,依旧散发着泥土的芳香。

父亲的墓碑前,一束牙白的菊花,安静地绽放着,映衬着墓碑黑色的光,显得菊花的瓣更加淡雅,鹅黄的花蕊更加精彩。微风拂过,花叶微微点头,仿佛,通了灵性。

理解下列语句中加点(加红)词语的含义。 (4分)

(1)执意犁翻深深浅浅的稻茬,好像要让疲倦的稻田晒晒太阳。

(2)这句农谚,合辙押韵,像首诗,丰满而凝重。

[尝试解答] _______________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

首先根据题干提示,找到答题区间,确定答题区间。第(1)句出现在文章第二段的结尾,写父亲犁地时的情景;第(2)句出现在文章第四段的开头,是对前一句“白露早,寒露迟,秋分种麦正适宜”的评价,说这句话“丰满而凝重”。挖掘词语含义。

第二步:速读文本,构建答题思维链

第(1)句 ①联系语境看,“疲倦”一词修饰的是“稻田”,父亲深翻土地,是为了让作出贡献的土地得到休息;②联系修辞看,“疲倦”采用比拟手法;③从全文主旨看,写出了父亲对土地的热爱和呵护。

第(2)句 ①说农谚“丰满而凝重”是采用了形象的说法,“丰满、凝重”是作者对农谚的感受,说明这一谚语有丰厚的内涵,充满智慧;②结合父亲劳作的一生可知,“丰满而凝重”又可看出他一生劳作的沉重而艰辛,这正是以父亲为代表的农民一生的真实写照。

第三步:组织语言,落实答题采分点

第(1)句,答出比拟修辞给1分;答出“对土地的热爱和呵护”给1分。

第(2)句,答出“谚语有丰厚的内涵,充满智慧”给1分;答出“父亲的劳动智慧”给1分。

[组织答案] ___________________________________________

[答案] (1)“疲倦”采用比拟修辞,将稻田当人来写,说明土地供养了一季作物,肥力疲倦,表达了父亲对土地的热爱和呵护。

(2)“丰满而凝重”,是指农谚语言生动形象地概括了及时种麦的时令特点,是劳动人民在劳作实践中智慧的体现;这条农谚凝注了父亲的劳动智慧,浓缩了父亲一生劳作的身影,以父亲为代表的农民一生丰满而凝重。

√

1.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.文题中“睡”内涵丰富,指父亲在麦田里昼夜劳作,对这片土地眷恋深沉,也指父亲最后埋葬在这块土地里。

B.“东南角的那棵柳树,粗大的树干,布满皱纹,像父亲的额头”,这句对柳树的描写,既是对父亲形象的刻画,也是为引出下文关于麦田由来的交代。

C.作者给在盐碱地开荒的父亲送午饭,“不知走了多远”,可能因当时年幼记忆模糊,但主要是借此突出父亲开荒之难与劳作之辛。

D.“像朱仙镇的那组《耕牛图》木版画,许久才见他们动上一动,像睡着了一般”,该处描写是为了表现烈日下劳动者的疲惫。

D [D项,“该处描写是为了表现烈日下劳动者的疲惫”分析错误。结合前后语境来看,作者将其比喻为木版画,“许久才见他们动上一动,像睡着了一般”,一是因为观察距离较远,是隐约看见;二是为了表现盐碱地开垦的艰难,在一寸一寸地开垦,从而突出父亲的辛劳与坚韧。]

√

2.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.“让疲倦的稻田晒晒太阳”,“疲倦”修饰稻田,比拟修辞,土地供养了一季作物,肥力疲倦;可是 “疲倦”的劳作者却没有止息。

B.“撩拨着沧桑的烟尘,漫漶苦涩的味道”,阳光本无味道,也无从撩拨,但浸透了作者的独特感受,契合父亲在烈日下盐碱地上劳作的景象。

C.“弯月不锈,锈了的是岁月”,“锈”“月”二字,巧妙地将空间与时间相勾连,在文中表达了昔日不再、物是人非的感慨。

D.文章语言如画,画中有诗,娓娓道来,清新而不失典雅,朴质而饱含情愫;鲜活生动地勾勒出了热爱脚下这片土地的父亲的形象。

C [C项,“巧妙地将空间与时间相勾连,在文中表达了昔日不再、物是人非的感慨”分析错误,结合前后语境“弯月不锈,锈了的是岁月”一句,可知这是作者含蓄形象地表现父亲在劳作中老去。选项分析脱离了原文语境。]

3.作者缅怀已逝去的父亲,却用了大量的笔墨来写“麦田”,作者借“麦田”塑造了怎样的父亲形象?请结合全文简要分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①从“每年秋天,稻谷有序撤离……一边瞅着老牛吧嗒吧嗒地吃个肚儿圆”“盐碱怕汗,父亲说的……淌进了麦田,压低了碱,洗去了盐”可得出辛勤劳苦的父亲形象。②从“这是一座坟茔,但不是我家的祖坟,却埋藏了父亲的憧憬。母亲说,这块麦子地,是你爹的生命,既然他累了,就让他在这歇歇吧”可得出眷恋土地的父亲形象。③从“白露早,寒露迟,秋分种麦正适宜。这句农谚,合辙押韵,像首诗,丰满而凝重,是父亲告诉我的,但我记到了现在。虽然我不种麦已有好多年,但父亲起埂、条垄、耧种的

影子,有些像摄影家镜头里的《庄稼汉》”“然而,父亲给我描绘出一个美妙的世界,尽管那个美妙的世界里,都是些草芥的事物,却蕴藏着奇妙的生命密码,在我心中生长出了淳朴、善良和憨厚”可得出智慧淳朴的父亲形象。④综合全文情感,可知麦田是父亲的象征,父亲是几千年来,一代代在“麦田”辛勤劳作的农民形象的缩影,作者借麦田塑造父亲形象。

[答案] ①辛勤劳苦的父亲形象。父亲挥洒汗水把盐碱地、荒草滩耕耘成了肥沃麦田,父亲在这块麦田一年两作,昼夜不息,早出晚归,忙不得闲。②眷恋土地的父亲形象。在麦田劳作一生,麦田是父亲的追求与希望;父亲死后没有埋进祖坟,而是选择埋在麦田边,麦田是父亲的归宿。父亲,是生死不离、深爱脚下这片麦田的父亲。③智慧淳朴的父亲形象。父亲耕种麦田,深谙农事节气,依令而作;父亲用自己在麦田的劳动无声教导孩子:生命就如麦田,用心耕耘才有希望,才有收获。④作者借麦田塑造父亲形象,麦田是父亲的象征,父亲是几千年来,一代代在“麦田”辛勤劳作的农民形象的缩影。

理解句子的含意,主要是指理解文中起重要作用的关键性句子的含意。这些关键性句子具体来说是指含蓄句(或具有某些深刻含意,或凝聚了某种情感,或具有某种哲理与警示作用)、行文思路句(包括对下文有领起作用的总领句,对上文有概括作用的总结句,承上启下的过渡句,前后呼应的照应句等)、技巧句(使用了修辞手法或表现手法的句子)、结构复杂句、主旨情感句(或揭示主旨,或彰显作者的主要情感与观点)等。

活动二 理解句子的含意

理解句子含意要有整体意识

1.整体上抓住主旨,联系写作背景

要弄清文中某个重要句子的含意,先要弄清作者的创作意图,这样才能站得高、看得远,才能更好地理解句意,避免盲人摸象。另外,有些句子还要联系作者写作时的特定背景才能挖掘其深层含意。

2.依据句子,把握“整体”语境

(1)依据句子所在的位置。如果句子出现在文末,其语境范围往往是全文。

(2)依据题目中的用语。有的题目明确告诉语境范围,如“第×段”等;有的明确告诉要“联系全文”,表明既有句子所在的上下文(局部语境),又有全文语境,甚至有外部语境。

(3)依据分值。分值少的,其语境范围往往是一段或几段;分值高的,如达到6分,其语境范围往往是全文。

总之,不管语境范围是大是小,都要有立足全段、全文的语境观照意识,只有这样,才能确保答案准确、完整。

1.(选择性必修中册第二单元《为了忘却的记念》)文章第一部分第二段中“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章”这句话的含意应如何理解?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] 这句话概括地叙述了当时上海报刊对五烈士遇害的四种不同态度:①“不敢”→同情革命者,想刊载以揭露反动派,但怕惹祸;②“不愿”→不想惹是非、担风险,明哲保身;③“不屑”→站在反动立场上,充满轻视情绪,认为革命者流血牺牲不值一提;④“隐约其辞”→只有《文艺新闻》巧妙地透露出一些消息。

2.[必修上册第七单元《我与地坛》(节选)]解释下列语句的含意。

(1)我只想着一件事:母亲已经不在了……我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。

(2)这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] (1)作者反复说母亲不在了,表现他在找到了人生的出路后,因不能让母亲分享他的快乐而感到失落,更表现了他对母亲的深深怀念。

(2)这句话表现了作者与地坛的特殊情缘,也写出母亲寻找“我”的艰难。“我”的残疾给母亲带来了极大的痛苦,“我”的行踪成为她魂牵梦萦的一切。“车辙”与“脚印”交织,象征地坛与母亲是“我”永远的精神家园。

1.文中重要词句理解答题“5方法”

(1)抓住关键,由词及意

这里的“关键”,是指句中的关键词语,如动词、形容词等。从某种意义上讲,理解句子含意,就是对句中关键词语的理解。把这些关键词语的含义解释透了,句子含意自然就清楚了。

(2)剖析结构分层理解

对于一些结构复杂的句子,应分析其结构,抓住主干,梳理枝叶,合理划分层次,即可理解句子含意,理解时要特别注意修饰限制成分(或词)。

(3)观察位置,把握联系

在理解某句话之前,应先留意该句子在文中的位置以及它与上下文的联系。一般而言,如果是总领句,就要结合其领起的范围作答;如果是总结句,就要结合其总结的范围作分析;如果是过渡句,就要联系其承上启下的文字作分析;如果是文眼句,就要结合全文作分析概括。

(4)关注特色,由表及里

把握文句的表达特色,是理解某些表达含蓄委婉的重要句子的关键。这类句子往往意在言外,内涵丰富,如能看出其中所用的手法,那么句子含意的理解问题也就迎刃而解了。

(5)抓住主旨,联系背景

要弄清文中某个重要句子的含意,先要弄清作者的创作意图,这样才能站得高,看得远,才能更好地理解句意,避免盲人摸象。另外,有些句子还要联系作者写作时的特定背景,才能挖掘其深层含意。

以上方法要注意灵活而有针对性的运用。

2.规范作答“3注意”

(1)先说表面含意,再说深层含意。

(2)先说关键词语的含义,再说作者所要表达的意图和感情。

(3)先说表达技巧,再结合文意理解。

(2024·全国甲卷)阅读下面的文字(文本见学案53 活动一 边练边悟),完成后面的题目。

如何理解文章最后作者记下的那句话?(6分)

[尝试解答] _______________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

作者记下的“那句话”就是尾段最后一句话,“如何理解”是要求对文本语句重要内涵的理解。解答此题,应注意从“技法指导”中提到的角度去有针对性的挖掘。

第二步:速读文本,构建答题思维链

抓住关键,由词及意 表层义 由文中“脚下的草叶上布满晶莹的霜,薄薄的一层,把路边的花打蔫,桦树的枝条似乎萧索了些许”可知,

“一些植物枯萎”指霜降后大自然的变化。

由“整整一个晚上都在谈论……度过暴风雪即将来临的严冬,需要粮食、木柴、胡萝卜和大白菜,需要棉衣棉被,需要一个大火炉”可知,“一些事物到来”指霜降后人们要准备一些过冬的生产生活物资,体现了节气对乌乡的影响。

抓住关键,由词及意 深层义 由“她的小儿子目光淡定,飞快地走出院落……在远山的背景下渐渐消失”联系主旨可知,“把双脚踩在了泥泞的路上”的是房东的小儿子,他代表的是去远方追求幸福生活的乌乡年轻人;“泥泞”象征着前路的种种未知和坎坷困难,但“目光淡定,飞快地走出院落”“挥手笑笑”等描写体现了他心态坚定,也体现出当地人对幸福生活的追求。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)从表层义着手,答出“所见所感”“共同引发”给2分。

(2)从表层义着手,答出“新旧更替”“生活的律动”给2分。

(3)从深层义着手,答出“追寻态度”“不畏艰辛”给2分。

[组织答案] ___________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①这句话是作者在乌乡的深切感触,由清晨的所见所感及对霜降夜的回味共同引发;②既写出了大自然新旧更替的运行,也写出了身边生活的律动;③同时还传达出人们对幸福生活的追寻态度,不畏艰辛,饱含希望。

练案61 专项对点 理解赏析散文的词句含义

一、阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

满地庄稼

付春生

我以前从不知道一块荒地是什么样子。当我走进一块地的时候,我看到的只是欣欣向荣和郁郁葱葱,种子和秧苗才是主旋律。那时,所有的田地都是光鲜的,温和的,充满生机的,有一种无声的力量在上升——期待,让一切为庄稼的付出都变得值得和不可阻挡。

①从一道沟,到另一道沟,那时不管是水地,还是旱地,只要不下雨,到处都可以看到农人的影子,他们不是在拔草,就是在间苗。阳光从他们额头倾泻下来,白皙的皮肤变成了土地的颜色,麦子的颜色。

土声土气的一声 “到地里去呀”,这是农人们经常说的一句家常话。从修地开始,这样的回答就从来没有间断过。祖先们看到任何一块有开发价值的地,都舍不得扔下。就这么点沟沟岭岭,像裁缝师利用好一块布一样,精心设计,巧妙布局——②大的,能走手扶拖拉机;小的,还放不下一张犁。 大材大用,小材小用,反正不能让任何一块能利用的土地废弃。

农人们也绝不会怠慢任何一块土地。他们像对待自己的婴儿一样,给予它们最无微不至的照顾和呵护。地饿了,就给它们追点肥。杂合了青草的土经过了猪圈的发酵和酝酿,变成了激发土地激情的一种力量——原来板结无力的地,立马变得暄腾起来,活跃起来,养分充足,像心情舒畅的人一样。

经过精心规划,农人们懂得哪一块地该种什么,多长时间轮换。播种的时候,农人们总是满怀着激情把每一个步骤、每一项程序都做得非常充分,扎实。等所有种子都种到地里,秧苗一点点长出、一点点变大的时候,整个沟沟岔岔都成了丰富的杰作,该开花儿的开花儿,该吐穗儿的吐穗儿,一个个极尽风情,生机勃勃的画作豁然而出。

那时满山遍野呈现的是一种秩序和繁荣,一种精神和气度。以山水为背景,花木为依托,鸟声为伴奏,庄稼把人们的情思,都化成了寓意饱满的意象。从山坡上往下看,黍子是柔的,麦子是密的,挨挨挤挤在一起。叶子手拉着手,一绺绺,把整个田地都装饰一新。③当风儿刮来的时候,快乐生长的黍麦翩翩起舞,任意摇摆,站立,起伏,变换着各种姿态,呈现一种舒缓之美,优雅之美,韵律之美。

玉米和黍麦都排列有序,叶子颀长,但不同的是玉米给人一种宽广博大、沉郁厚重的感觉,充满了英雄气概。根根玉米也不似黍麦那样纤细,它让人感到一股力量,一种神秘。尤其是拔节的时候,急迫,紧促,急不可待,那是对丰收的渴望。

低处的,是红薯的舞台。长大后,蔓匍匐在地上。这可不是柔弱,而是生存的另一种状态。它们借助着大地的脉搏,延伸,爬行,让更多的子孙在藤上立足,接受阳光和雨露。叶子层层铺展,为红薯提供了一个隐蔽空间,让它们心无旁骛,不受任何搅扰。

那时,不论黄豆、高粱、芝麻,还是红薯、萝卜、土豆,④这些庄稼长在地里,它们的气息是温和的,谦逊的,有教养的,不像满地的荒草,为所欲为,由着性子生长。

怎样才能抑制住地里的草?唯有种庄稼。庄稼和草天生就是一对死对头,但草欺软怕硬,庄稼茂盛了,草就低下了头。其实,草看似一时销声匿迹,但它们一刻也没有放弃对土地的反扑。村里建厂后,年轻的农人被招进了厂里,有着不菲的收入。他们开始慢慢懈怠,不管不顾土地了。庄稼开始无精打采,根本压不住草,草终于占了上风。路上的草开始发威,几乎盖住了路以前的模样。山里

的野猪也凭着满山遍野的草的护障,悄然跑了出来,在玉米棒子上啃,在红薯地里刨,把本来收成不好的粮食糟蹋得更惨了。一年,也收不了多少粮食,年轻的农人们后来干脆就不种地了,多少年祖辈们留下来的土地开始荒芜,慢慢显出了颓废的模样。

岳父去世后,要葬回祖坟。我很多年前曾去过一次,当时岳父还健在,带着我专门看了那个地方。那时,庄稼郁郁葱葱,祖坟的周边还都种着地,坟头突兀,非常显眼。但后来,已完全荒芜了。祖坟的位置很润湿,曾是种稻子的地方。几年不种,已长满了芦

苇。虽然还不到最旺盛时节,但已经很高很高,超过了民房那么多。我们怎么也找不到祖坟了。是荒芜让我们迷失了方向,无法找到祖先的脚印。祖先,淹没在野草里。

岳父的老家已坍塌了,满地杂草,有的已长到了一人多高。院子里堆满了人们运来的塑料袋、破油桶、碎酒瓶等垃圾,有的还散发着难闻的气味。妻子、岳母和大姐来回踱着步,回忆着曾经住过的小屋,不禁感叹:还是要把房子盖起来呀。以后假如从城里回来,这里还是一个家,不盖就是一堆废墟了。是啊,不盖会更加荒凉,曾经的过往、回忆,父亲的关怀,母亲的疼爱,姊妹的游戏,一家人的快乐,都统统化成了废墟。

我近期回家路过一道沟的沟口时,意外发现农人们又种上一块红薯地。土地清新,田埂整齐,一棵棵秧苗长在地里,看起来非常瘦小,但已有了足够对付风雨的能力。我想,红薯几个月后,依然会蓬勃满地。

因为有庄稼在,大地就格外不同。农人们已感受到了这种迥异,感受到了新农村带来的气象——有庄稼的大地是诗意的、人文的,只要有它们在,农人们就不会感到焦躁和不安,不会感到困惑和无奈。这是一种生活的充实、富足和惬意。

(有删改)

√

1.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.“到地里去呀”,这句话是农人之间常用的一句招呼语,看似有些土气,却反映出农人劳作的不间断和对土地的热爱之情。

B.农人按照规范的步骤、程序来播种,秧苗在沟沟岔岔中不断生长,开花吐穗,生机勃勃,漫山遍野呈现出繁荣有序的景象。

C.玉米和黍麦都是常见庄稼,但在作者看来,玉米更宽广厚重,寄托着农人对丰收的渴望,而黍麦太纤细,对收获贡献不大。

D.在一道沟的沟口,有农人新种的一块红薯地,虽然红薯秧苗还比较瘦小,但是作者对它们能战胜风雨、蓬勃生长充满信心。

C [C项,“对收获贡献不大”,原文无此意。原文“但不同的是玉米给人一种宽广博大、沉郁厚重的感觉,充满了英雄气概。根根玉米也不似黍麦那样纤细,它让人感到一股力量,一种神秘”突出的是玉米的给人宽广博大、沉郁厚重的感觉,并没有比较二者对收获的贡献。]

√

2.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.句子①使用 “从……到……”“不管……还是……”“只要……都……”等关联词,充分展现出农人的勤劳。

B.句子②选用“手扶拖拉机”和“犁”两种常见农业器械,作为比照田地大小的衡量物,就地取材,巧妙自然。

C.句子③句式丰富多样,长短错落,整散结合,富于变化,活泼灵动地展现出黍麦快乐生长时的各种美好姿态。

D.句子④运用对比手法,将温和谦逊的庄稼和为所欲为的荒草进行对比,鲜明地体现出作者对二者的褒贬态度。

C [C项,“展现出黍麦快乐生长时的各种美好姿态”错误,应该是黍麦被风吹拂时的各种姿态。]

★3.文中两个加点(加红)词“力量”的含意有所不同,请简要分析。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①第一个“力量”,结合语境“所有的田地都是光鲜的,温和的,充满生机的,有一种无声的力量在上升——期待,让一切为庄稼的付出都变得值得和不可阻挡”可知,此处描写田地庄稼欣欣向荣和郁郁葱葱,突出一种生命勃发的生机,这种田地让农人们对丰收充满期待,力量是庄稼给予农人的。②第二个“力量”,结合语境“地饿了,就给它们追点肥。杂合了青草的土经过了猪圈的发酵和酝酿,变成了激发土地激情的一种力量——原来板结无力的地,立马变得暄腾起来,活跃起来,养分充足”可知,在土地贫瘠、板结无力时,肥料让土地重新焕发激情和活力,力量是肥料给土地的养料。

[答案] ①第一个“力量”含意是田地中欣欣向荣、充满生机的庄稼给予农人的丰收的期待。②第二个“力量”含意是肥料所起的使土地变得暄腾活跃、养分充足的作用。

4.有评论认为付春生的乡土散文“在写痛中体现出对生存意义的思考”。请谈谈这一点在本文中是如何体现的。 (6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 结合文本,理解“在写痛中体现出对生存意义的思考”这句话的含意,分别指出“痛”和“思考”指什么。①原文“村里建厂后,年轻的农人被招进了厂里……不管不顾土地了”“年轻的农人们后来干脆就不种地了……慢慢显出了颓废的模样”写年轻农人离开土地,外出务工,放弃种地使土地荒芜,这是土地的痛,由此引发思考,人们为了追求高收入,而背弃土地,这是一种对生养我们土地的背叛。②原文“几年不种,已长满了芦苇……我们怎么也找不到祖坟了”岳父去世后,要葬回祖坟,结果因为土地荒芜,长

满了芦苇,找不到岳父家祖坟,这是一种痛。由此引发我们思考,“是荒芜让我们迷失了方向……祖先,淹没在野草里”体现对人们不能丢失祖先脚印、迷失方向的思考。③原文“曾经的过往、回忆,父亲的关怀,母亲的疼爱……都统统化成了废墟”岳父老家坍塌,化为废墟,从城里回来,再也找不到快乐的回忆,这是一种痛。由此引发思考,“还是要把房子盖起来呀。以后假如从城里回来,这里还是一个家,不盖就是一堆废墟了”有家才有根,盖了房子,家不再荒凉,一家人的欢乐才有了皈依。

[答案] ①通过写年轻农人放弃种地使土地荒芜的痛,体现对人们不应因追求收入而背弃土地的思考。②通过写找不到岳父家祖坟的痛,来体现对人们不能丢失祖先脚印、迷失方向的思考。③通过写快乐的回忆随着岳父老家坍塌一起化为废墟的痛,来体现对人们生存要有家和根的思考。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。(16分)

我的中学生时代及其后

茅 盾

时常这么想:如果我现在又是个中学生,够多么快活!我时常希望在梦中我又是中学生:我居然又可以整天跑、嚷,到晚上睡在硬板铺上丝毫不感困难地便打起鼾来;居然又可以熬夜预备大考,又在考试过后忘记得精光;居然又可以坐在天桥上和同学们毫无顾忌地谈自己的野心。呵呵!热烈愉快的中学生时代!前程远大的中学生时代!在那时,如果有谁不觉得整个世界是他的,那他一定不是好中学生,我敢说!

然而我始终未尝在梦中再为中学生,甚至中学时的同学也不曾梦见半个。不过是十多年呢,然而抵得过一百年的沧桑多变的这十多年,已经去得远远,已经不能再到梦中来使我畅笑,使我痛哭,使我自负到一定要吞下整个世界!

是的,吞下整个世界!是中学生,一定得有这个气魄:有一个挨得起饿,受得起冻,经得起跌打的身体;有一个不怕风吹,不会失眠,不知道什么叫做晕眩的脑袋。还有,二三十年大好的光阴,原封不动地叠在他前面,他自己将来的一切,社会将来的一切,人类将来的一切,都操在他手里,都等待他去努力创造,他怎么可以自己菲薄?

遇到了年青的朋友时,我总喜欢听他们谈他们的中学生生活。听到了他们这时代所特有的斗争生活的紧张和快活,我常常为之神往;再听到了他们这时代所特有的青年的苦闷,我又常常为之兴奋而惆怅。不错,现代的青年,尤其是前程远大的宝贝的中学生,都不免有些苦闷,都曾经有过一度的苦闷;始终不感得此苦闷者,若非“超人”,便是浑浑噩噩的傻瓜。

时代的特征就是每一个有造化的青年必得经过一度苦闷。应该欢迎这苦闷,然后再战胜这苦闷,十分元气地要吞下全世界似的向前向前,干着干着,创造你自己将来的一切,社会将来的一切,和人类将来的一切罢!

斗争的生活使你干练,苦闷的煎熬使你醇化:这是时代要造成青年为能担负历史使命的两件法宝。

在我的中学生时代,却没有福气来身受这两件法宝的熏陶。相差不过十多年呀,然而我的中学生时代是灰色的平凡的,没有现在的那许多问题要求我们用脑力思考,也没有现在的那许多斗争来磨炼我们的机智胆略。我经历过三个中学校,如果一定要找出这三个中学校曾经给予我些什么,现在心痛地回想起来,是这些个:书不读秦汉以下,骈文是文章之正宗;诗要学建安七子;写信拟六朝人的小札;举止要风流潇洒;气度要清朗疏狂……当时固然没有现在

那些新杂志新书报,即使也有一二种那时所谓新的,我们也视为俗物,说它文章不通,字非古义。在大考时一夜的“抱佛脚”中,我们知道了有哪些国,哪些战争,哪些人,然而我们照例是过了大考就丢在脑后去了。世间有所谓社会科学,我们不知道,且也不愿意去知道。是在这样的畸形闭塞的空气中,我度过了我的中学生生活。

那时我们亦无所谓“苦闷”。苦闷是思想展开到某种程度的征象。因为通过了这一时期的苦闷,思想就会得确定,人将无往而不勇敢,而不愉快。我们的中学时代却只有浑噩,或牢骚,那种无聊的非青年人所宜有的牢骚。

中学毕业的上一年,“辛亥革命”来了。中学生的我们,大概也有些兴奋罢?然而这兴奋既无明确的意识的内容,并且也消灭得很快。现在我还依稀记得的,是我们中学的校长在演说会上拿拳头上指骨的凸出处来说明阳历各月的月大月小。如果说我在中学校曾经得了些新知识,那恐怕只有这一件事罢?

后来我又进过北方某大学,读完了三年预科,我还是我,除了多吃些北方的沙土,并没新得些什么。

现在,三十许的我,在感到身体衰弱、依然有吞下整个世界的狂气的时候,每每要遗恨到我的中学生时代的太灰色太平凡了。我总觉得我的太平凡太灰色的中学生时代使得我的感情理智以及才能,没有平衡的发展。时代不让我的青年时代,最可宝贵的中学生时代,在斗争的兴奋和苦闷的熬炼中过去,不让我有永远可以兴奋地回忆着的青年时代的生活的浪花,这也许就是所谓早生者的不幸罢?

这也就是为什么我时时有这样的感想:如果我现在又是个中学生,够多么快活!各种的思潮都在你面前摊开,任由你凭着良心去选择。学校生活不复是读死书,还有社会的活动。这些,多么能够发展你的才具,充实你的生活!现代的中学生,正在青春而又正在前程无穷的中学生时代,躬逢数百年一见的历史的悲壮剧展开,又未被捧在掌里含在嘴里做活宝贝,应该不要辜负,应该不要自暴自弃,应该比什么人都兴高采烈些!

只有不幸被烘软了骨头的现代青年,才是很不幸地只配在历史的大轮子下被碾成肉泥!

年青的朋友,尚在中学校或将出中学校的年青的朋友呀,不要以为你是一个小小的中学生看着那庞大混杂的社会而自惭形秽,不是这么的,正因为你是个中学生,你的骨头尚未为富贵利禄所熏软,你有好身体,你有坚强的意志,你肯干,你是无敌的,你刚在人世,你有年富力强的二三十年好光阴由你自己支配,你自己将来的一切,社会将来的一切,人类将来的一切,都操在你手里,都等待你去努力创造呢!

三十年代照例是新历史的展开期,前程远大的什么都足以骄人的中学生呀,时代在唱着进行曲欢迎你,欢迎你!

(有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.毕业十多年,作者“始终未尝在梦中再为中学生”,这说明当年中学生活的灰色与平凡让其心有余悸。

B.作者理解现代青年特有的苦闷,因为自己也曾经历过中学生时期,在劝慰、鼓励之余,也提醒青年要脚踏实地。

C.文章借一些青年离开学校后被富贵利禄熏软的遭遇,提醒现在的中学生正处于更好的年代,不应该自暴自弃。

D.作者发表这篇文章,既反思了自己的读书经历,也为现代青年如何度过中学时光提出了建议。

√

D [A项,“心有余悸”错误,结合“不过是十多年呢,然而抵得过一百年的沧桑多变的这十多年”等内容可知,“始终未尝在梦中再为中学生”主要是突出毕业十多年来,社会沧桑多变,“抵得过一百年”。B项,“也提醒青年要脚踏实地”错误,结合“他自己将来的一切,社会将来的一切,人类将来的一切,都操在他手里,都等待他去努力创造”,作者主要是对现代青年进行劝慰和鼓励,并没有提醒青年要脚踏实地。C项,“借一些青年离开学校后被富贵利禄熏软的遭遇”错误,结合“正因为你是个中学生,你的骨头尚未为富贵利禄所熏软,你有好身体,你有坚强的意志,你肯干,你是无敌的”等内容,提到“骨头尚未为富贵利禄所熏软”,是为了勉励青年学生,并没有具体提到一些青年离开学校后被富贵利禄熏软的遭遇。]

√

6.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.开篇连用三个“居然又可以”,很好地传递了往昔若能重现给幻想者带来的讶异和快活。

B.“斗争的生活使你干练,苦闷的煎熬使你醇化”以简洁有力的对比揭示出青年人成才的两件法宝。

C.作者回想并列举了三个中学校曾经给自己的一些“要求”,这些叙述真实地再现了作者求学时的苦闷与浑噩。

D.第七段使用“在我的中学生时代”一语,带有总结意味,指出了那一代青年求学的共同弊端,蕴含作者的遗憾。

B [B项,“以简洁有力的对比”错误,此处的“斗争”“苦闷”不构成对比。]

★7.文章两个画线处都提到“如果我现在又是个中学生”,含义却不相同,请结合文本简要分析。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①第一处,结合“够多么快活!我时常希望在梦中我又是中学生:我居然又可以整天跑、嚷,到晚上睡在硬板铺上丝毫不感困难地便打起鼾来”“居然又可以……”“居然又可以……”“热烈愉快的中学生时代!前程远大的中学生时代!”等内容,可知此处提到“如果我现在又是个中学生”,是作者表达对中学生时代的怀念和对青春时光的向往,体现了作者对那个时代纯真无拘的生活的留恋。②第二处,根据“够多么快活!各种的思潮都在你面前摊

开,任由你凭着良心去选择。学校生活不复是读死书,还有社会的活动”可知,作者羡慕当代的中学生,拥有好的学习和社会环境,还能够有社会实践活动;由“能够发展你的才具,充实你的生活”,并认为“现代的中学生,正在青春而又正在前程无穷的中学生时代……应该比什么人都兴高采烈些”可知,此处提到“如果我现在又是个中学生”,是作者对现代青年的鼓励和期望,希望他们能够珍惜现有的学习环境,积极参与社会活动,把握自己的未来。

[答案] ①第一处是作者表达对中学生时代的怀念和对青春时光的向往,体现了作者对那个时代纯真无拘的生活的留恋。②第二处是作者对现代青年的鼓励和期望,希望他们能够珍惜现有的学习环境,积极参与社会活动,把握自己的未来。

8.茅盾曾评价自己的散文创作是“大题小做”,请结合文本简要分析。(6分)

___________________________________________________________

[解析] ①“小做”:指的是文章所写的具体内容“小”。结合“我居然又可以……居然又可以……居然又可以……”“我经历过三个中学校,如果一定要找出这三个中学校曾经给予我些什么……在这样的畸形闭塞的空气中,我度过了我的中学生生活”等内容可知,文章主要叙述了作者个人中学生时代的回忆,以及对个人经历的反思,这些都是平凡的生活小事。②“大题”:指的是文章通过

“小”的内容,表达宏大、深刻的主题。比如自己读书时“没有现在的那许多问题要求我们用脑力思考,也没有现在的那许多斗争来磨炼我们的机智胆略”“书不读秦汉以下,骈文是文章之正宗;诗要学建安七子;写信拟六朝人的小札;举止要风流潇洒;气度要清朗疏狂……”,而如今的中学生则“各种的思潮都在你面前摊开,任由你凭着良心去选择。学校生活不复是读死书,还有社会的活动”,文章通过对自己的中学时代的回忆与如今中学生活的对比,表达了对青年成长、教育的思考;又如“现代的中学生,正在青春而又正在前程无穷的中学生时代,躬逢数百年一见的历史的悲壮剧

展开,又未被捧在掌里含在嘴里做活宝贝,应该不要辜负,应该不要自暴自弃,应该比什么人都兴高采烈些”,表现了对历史使命的思考。③“大题小做”:虽然表面上是对个人中学生时代进行回忆,并对个人经历表达感想和反思,但同时引发了对身处“抵得过一百年的沧桑多变的这十多年”的时代青年,和中学生活的深刻思考,及对青年成长和命运等博大主题的讨论,反映出了更为广泛的社会现象和问题。这种写法既展露出细腻的个人情感,又包含深广的社会意义。

[答案] ①“小做”体现在文章主要叙述了作者个人中学生时代的回忆,以及对个人经历的反思。②“大题”指的是文章指向青年成长、教育、历史使命等宏大主题。③“大题小做”的创作方式,虽然从小处着手,以个人的经历为切入点,但是反映了更广泛的社会现象和问题,既细腻又包含深广的社会意义。

谢 谢 !

板块三 文学类文本阅读

专题二 散文阅读

学案54 理解赏析散文的词句含义

教材“学习提示” 命题点提炼

必修上册第六单元《读书:目的和前提》《上图书馆》 找出课文中关于读书与修养的名句,细加体味。 阅读时注意结合文中引用的莎士比亚戏剧台词加以体会。 ①理解重要词语的含义

②理解重要句子的含意

③赏析语言特色

教材“学习提示” 命题点提炼

必修上册第七单元《我与地坛》(节选) 文章在景物描写和往事追忆中穿插了许多富有哲理的语句,这可以作为理解作者思考的突破口,阅读时要重点关注。 ①理解重要词语的含义

②理解重要句子的含意

③赏析语言特色

教材“学习提示” 命题点提炼

选择性必修中册第二单元《记念刘和珍君》 文中很多语句值得反复品味,比如作者一方面说“我也早觉得有写一点东西的必要了”,另一方面又说“可是我实在无话可说”;又如“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血” “不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”等。这些都是理解本文思想与情感的切入点。 ①理解重要词语的含义

②理解重要句子的含意

③赏析语言特色

理解赏析词句的含义一直是高考散文的重要考点。无论是词义理解还是句意理解,都需要紧扣语境,联系主旨,由表及里,方能准确、全面地把握。

“理解词语的含义”主要是指:理解表现文章主旨、反映深层含义、反映语言环境、具有临时指代意义的词语的含义。

活动一 理解词语含义

词语的语境义

一个词语一般有两种意义:一是本义,即词典上的含义;二是语境义,就是词语在动态使用时所体现出来的意义。

词语的语境义一般包括以下三种:

1.词语的具体言语义

词语的具体言语义即词语在言语运用中的具体化、个别化。如“车”表示陆地上有轮子的交通工具,放在具体语境中,就不再是它的概括义了。如“他骑车来”中的“车”可以指自行车,“他坐车来”中的“车”可以指公交车、小轿车等。词语的具体言语义在特定言语环境中都是有具体所指的,虽然有变化,但意义基本相近。因此它不是高考所考查的重点。

2.词语的转移言语义(考查重点)

词语的转移言语义即在具体语境中有意用表示甲义的词转而表示乙义。如“我要努力地吞咽今年北平的春天”中的“吞咽”,词典义是“一般指吃东西又猛又急,不加咀嚼而直接经食道入胃的样子”,如成语“狼吞虎咽”。但在这个语境中,“北平的春天”显然不是可以囫囵吞下去的,“吞咽”在这里用的是它的转移义——尽情地享受。词义发生转移,就可以生出“意外之意”。

3.词语的补充言语义(考查重点)

词语的补充言语义即词在使用时临时补充添加的意义。最重要的是“情景补充义”。“情景”包括情与景,“情”就是作者在言语表达和理解时产生的主观感受、意图、动机、思想感情等;“景”指言语所发生于其中的特定环境,包括交际的时间、地点以及言语所涉及的社会文化背景等。这些情景因素都会渗透在语义中,对词义加以补充。“情”的因素属于主观方面,是主观情景义,就是作者将自己的主观感受、思想感情寓于字里行间,往往给词语添加丰富的含义。如“那屏障原是一条林带。我们的汽车驶入林带,就好像突然闯进了绿色的海洋。这水渠交错、万木争春的景象,仿佛是可爱的江南水乡”中的“突然”本来是一个平常的形容词,语表意义是“短时间内发生,出乎意料”。但在这个语境中就隐含了作者心理方面的意义,表示“一种惊喜的感觉”。

1.(必修上册第六单元《上图书馆》)怎样理解下列句子中加点(加红)词语“豁然开朗”的含义?

我在等船的间隙里在包德林图书馆纵情自由阅读,初夏的阳光给了馆内更多光亮,我的心境也豁然开朗了。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] 在这里,“豁然开朗”的表层含义是光线的充足使作者阅读时心情非常愉悦;深层含义是北平的解放使作者的内心对新中国的到来充满了喜悦,作者憧憬着为国效力。

[答案] ①“酣眠”比喻朗照,“小睡”比喻月光被一层淡淡的云遮住。②“朗照”的深透与“酣眠”的深沉相似;月光透过云层照下来是朦朦胧胧的,与人“小睡”时迷迷糊糊的状态相似。

2.(必修上册第七单元《荷塘月色》)课文中第五段的“酣眠”“小睡”各指什么?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

1.理解词语含义要“一借三看四联”

(1)“一借”,借助词语的本义

有的词语在特定语境中与本义相去甚远,但大多数词语在特定语境中的含义与本义还是密切相关的。通常既要结合上下文,又要借助本义,才能正确理解。

(2)“三看”

①看词语特点

主旨词(体现作者情感或主旨的词语)——注意联系作者的创作意图。

手法词(用了如修辞手法等表达技巧的词语)——联系手法,挖掘意义。

指代词(有特殊指代意义的词语)——结合语境,明确指代内容。

特色词(在表情达意方面独具特色的名词、形容词、动词、特定虚词等)。

②看位置

标题(线索、主旨)→文首(开门见山、统领全文、阅读兴趣)→文末(点题、观点、主旨);段首(角度、对象)→段中(勾连上下文)→段末(承上启下)。

③看效果

实写(人物形象,景、物的形、色、姿、味等)→虚写(人物性格,景、物的质、貌、态)的修辞效果、描写效果、抒情效果。

(3)“四联”

①联系词语所在句子的内容及前后句。应着重体会关键词在特定语境中的含义,对于某些关键词还要兼顾其表面意思和深层意思。

②联系手法揣摩。通过分析修辞手法、描写手法,揣摩词语背后作者要表达的意思和达到的效果。

③联系文章的主题或作者的情感态度,揣摩词语的含义。一般分析具有深层含义或特定意义的词语、能点明中心或主旨的词语时依据此法。

④联系作者写作时的创作意图和社会背景,理解词语的含义。

2.规范解答词语含义题

先说词语的本义,再说词语的语境义。重点说语境义,语境义包括指代义、修辞义、主旨义等要点,可结合语境,说其中一种或者加以组合。

另外,答题要注意“一同”“一转”。“一同”,指答案组成最好与原词语的词性、结构相同;“一转”,就是要善于转换,即抽象词语具体化,具体词语概括化,形象词语平实化,手法词语还原化。

阅读下面的文字,完成后面的题目。

睡在麦田里的父亲

郭光明

父亲这一觉儿,一睡就是二十多年。直到现在,也没醒。而且,再也不会醒来。但父亲睡觉的这块麦田,却一直鲜活在我的心间。

每年秋天,稻谷有序撤离,麻雀在稻茬间紧张觅食。父亲总是早早起床,摸着黑,趿拉着破胶鞋,给我家的老黄牛拌好草料,再撒上一把黑豆,卷上一根又粗又硬的旱烟卷,一边吸着,一边瞅着老牛吧嗒吧嗒地吃个肚儿圆。母亲抱怨说,黑灯瞎火的,咋能看见耕?父亲是不作理会的,执意犁翻深深浅浅的稻茬,好像要让疲倦的稻田晒晒太阳。

稻田晒到了半干,父亲却没有摸黑儿套牛,而是等到天亮。我不只一次看到,父亲弓着身,一手扬着牛鞭,一手拽着缰绳,站在铁齿朝下的木耙上,驱赶那头老黄牛,将海浪般起伏的田垄耙碎。我发现,父亲甩起的鞭子,声音很响、很亮、也很脆,但响在田野、脆在半空,没有一次打在牛背上。

白露早,寒露迟,秋分种麦正适宜。这句农谚,合辙押韵,像首诗,丰满而凝重,是父亲告诉我的,但我记到了现在。虽然我不种麦已有好多年,但父亲起埂、条垄、耧种的影子,有些像摄影家镜头里的《庄稼汉》。田埂笔直,麦垄方正。寒霜如期而至时,变成麦田的稻田,像绿透了的春天,幸福地平躺着,懒洋洋地晒着太阳。

麦苗用了一个冬天、一个春天、半个夏天来生长,父亲跟着麦苗的脚步,弓身除草,弓身施肥,弓身呵护每一棵麦苗的拔节打苞和抽穗。东南角的那棵柳树,粗大的树干,布满皱纹,像父亲的额头。

这棵柳树,是父亲种下的。没有柳树之前,麦田是盐碱地,是荒草滩,不长一棵麦。那年冬天的一个中午,母亲“忽悠”我:你是个小男子汉,愿不愿意帮大人做点事?我上了母亲的“当”。我挎着母亲递给我的篮子,按母亲指给我的方向给父亲送饭,却不知走了多远,才隐约望见,一头牛影儿,一个人形儿,一个在前,一个在后,一个伸长了脖子,一个佝偻着身子,弓步推着铧犁,像朱仙镇的那组《耕牛图》木版画,许久才见他们动上一动,像睡着了一般。

午时的阳光,撩拨着沧桑的烟尘,漫漶苦涩的味道。太阳底下,父亲一边吃,一边用粗糙的跟老树皮没什么两样的手,擦一擦脸上的汗水。他的裤脚和胶鞋上沾满了黄土。牛的浑身,也是湿漉漉的,鼻孔和嘴巴,同父亲的一样,像是冒着烟;而柳条篮子里的瓦罐,装着母亲熬出的粥,早已温凉不沾,冒出的热气,不及父亲脸上的汗珠。而且,父亲的汗珠,不但有热度,更有力度,摔在地上,像他干涸的嘴唇,丝丝的声响,洇湿一片白花花的盐碱。那年,我不到八岁。

盐碱怕汗,父亲说的。他说汗流多了,盐碱自然就没了。这么多年,父亲的汗水像着了法力,淌到春天,麦苗绿得透明;淌到夏天,稻谷娉婷袅娜;而稻花弥散、稻香缭绕时,父亲的汗水淌进了麦田,压低了碱,洗去了盐,却没有削减父亲变了形的十指骨节的疼痛,洗白父亲黝黑的脸。

弯月不锈,锈了的是岁月。

麦子收获了一茬,父亲老去了一年。父亲老去了一年,麦子又收获了一茬。周而复始,父亲像麦子的时令,白露耕地,秋分播种,立冬要给麦子浇灌过冬水。过了年,一开春,父亲不是给麦子浇返青水,就是给麦子施拔节肥,总之,父亲忙不得闲,而他的腰,弯得更像一把弓。

又一年,布谷鸟拖着长长的颤音,俯视这片麦田,但“咕咕咕”地叫了半天,也没看到那把磨得如明月般的镰刀,更没看到“弓”一样的身影,只看到柳树的旁边,隆起了一堆孤寂的土包,慈眉善目的,似是向布谷鸟招手,又像为骄阳下炸响的麦粒送行。

这是一座坟茔,但不是我家的祖坟,却埋藏了父亲的憧憬。母亲说,这块麦子地,是你爹的生命,既然他累了,就让他在这歇歇吧。说这话时,蓄在母亲眼睛里的悲恸泪水,哀痛不堪地涌出,顺着她粗糙的脸颊,吧嗒吧嗒地掉到了麦田里,而麦穗黄澄澄、金灿灿的,压弯了麦秆,像父亲的腰。

那年的冬天,雪下得有点旺,合了父亲的心意。他常说,冬天雪盖三层被,来年枕着馍馍睡。就像他是雪中的一棵麦。但是,父亲不能再说话了。而且,永远也不会再说。然而,父亲给我描绘出一个美妙的世界,尽管那个美妙的世界里,都是些草芥的事物,却蕴藏着奇妙的生命密码,在我心中生长出了淳朴、善良和憨厚!

今年的清明节,我又来到这块麦田。麦苗依旧绿色,柳丝依旧金黄,依旧散发着泥土的芳香。

父亲的墓碑前,一束牙白的菊花,安静地绽放着,映衬着墓碑黑色的光,显得菊花的瓣更加淡雅,鹅黄的花蕊更加精彩。微风拂过,花叶微微点头,仿佛,通了灵性。

理解下列语句中加点(加红)词语的含义。 (4分)

(1)执意犁翻深深浅浅的稻茬,好像要让疲倦的稻田晒晒太阳。

(2)这句农谚,合辙押韵,像首诗,丰满而凝重。

[尝试解答] _______________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

首先根据题干提示,找到答题区间,确定答题区间。第(1)句出现在文章第二段的结尾,写父亲犁地时的情景;第(2)句出现在文章第四段的开头,是对前一句“白露早,寒露迟,秋分种麦正适宜”的评价,说这句话“丰满而凝重”。挖掘词语含义。

第二步:速读文本,构建答题思维链

第(1)句 ①联系语境看,“疲倦”一词修饰的是“稻田”,父亲深翻土地,是为了让作出贡献的土地得到休息;②联系修辞看,“疲倦”采用比拟手法;③从全文主旨看,写出了父亲对土地的热爱和呵护。

第(2)句 ①说农谚“丰满而凝重”是采用了形象的说法,“丰满、凝重”是作者对农谚的感受,说明这一谚语有丰厚的内涵,充满智慧;②结合父亲劳作的一生可知,“丰满而凝重”又可看出他一生劳作的沉重而艰辛,这正是以父亲为代表的农民一生的真实写照。

第三步:组织语言,落实答题采分点

第(1)句,答出比拟修辞给1分;答出“对土地的热爱和呵护”给1分。

第(2)句,答出“谚语有丰厚的内涵,充满智慧”给1分;答出“父亲的劳动智慧”给1分。

[组织答案] ___________________________________________

[答案] (1)“疲倦”采用比拟修辞,将稻田当人来写,说明土地供养了一季作物,肥力疲倦,表达了父亲对土地的热爱和呵护。

(2)“丰满而凝重”,是指农谚语言生动形象地概括了及时种麦的时令特点,是劳动人民在劳作实践中智慧的体现;这条农谚凝注了父亲的劳动智慧,浓缩了父亲一生劳作的身影,以父亲为代表的农民一生丰满而凝重。

√

1.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.文题中“睡”内涵丰富,指父亲在麦田里昼夜劳作,对这片土地眷恋深沉,也指父亲最后埋葬在这块土地里。

B.“东南角的那棵柳树,粗大的树干,布满皱纹,像父亲的额头”,这句对柳树的描写,既是对父亲形象的刻画,也是为引出下文关于麦田由来的交代。

C.作者给在盐碱地开荒的父亲送午饭,“不知走了多远”,可能因当时年幼记忆模糊,但主要是借此突出父亲开荒之难与劳作之辛。

D.“像朱仙镇的那组《耕牛图》木版画,许久才见他们动上一动,像睡着了一般”,该处描写是为了表现烈日下劳动者的疲惫。

D [D项,“该处描写是为了表现烈日下劳动者的疲惫”分析错误。结合前后语境来看,作者将其比喻为木版画,“许久才见他们动上一动,像睡着了一般”,一是因为观察距离较远,是隐约看见;二是为了表现盐碱地开垦的艰难,在一寸一寸地开垦,从而突出父亲的辛劳与坚韧。]

√

2.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.“让疲倦的稻田晒晒太阳”,“疲倦”修饰稻田,比拟修辞,土地供养了一季作物,肥力疲倦;可是 “疲倦”的劳作者却没有止息。

B.“撩拨着沧桑的烟尘,漫漶苦涩的味道”,阳光本无味道,也无从撩拨,但浸透了作者的独特感受,契合父亲在烈日下盐碱地上劳作的景象。

C.“弯月不锈,锈了的是岁月”,“锈”“月”二字,巧妙地将空间与时间相勾连,在文中表达了昔日不再、物是人非的感慨。

D.文章语言如画,画中有诗,娓娓道来,清新而不失典雅,朴质而饱含情愫;鲜活生动地勾勒出了热爱脚下这片土地的父亲的形象。

C [C项,“巧妙地将空间与时间相勾连,在文中表达了昔日不再、物是人非的感慨”分析错误,结合前后语境“弯月不锈,锈了的是岁月”一句,可知这是作者含蓄形象地表现父亲在劳作中老去。选项分析脱离了原文语境。]

3.作者缅怀已逝去的父亲,却用了大量的笔墨来写“麦田”,作者借“麦田”塑造了怎样的父亲形象?请结合全文简要分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①从“每年秋天,稻谷有序撤离……一边瞅着老牛吧嗒吧嗒地吃个肚儿圆”“盐碱怕汗,父亲说的……淌进了麦田,压低了碱,洗去了盐”可得出辛勤劳苦的父亲形象。②从“这是一座坟茔,但不是我家的祖坟,却埋藏了父亲的憧憬。母亲说,这块麦子地,是你爹的生命,既然他累了,就让他在这歇歇吧”可得出眷恋土地的父亲形象。③从“白露早,寒露迟,秋分种麦正适宜。这句农谚,合辙押韵,像首诗,丰满而凝重,是父亲告诉我的,但我记到了现在。虽然我不种麦已有好多年,但父亲起埂、条垄、耧种的

影子,有些像摄影家镜头里的《庄稼汉》”“然而,父亲给我描绘出一个美妙的世界,尽管那个美妙的世界里,都是些草芥的事物,却蕴藏着奇妙的生命密码,在我心中生长出了淳朴、善良和憨厚”可得出智慧淳朴的父亲形象。④综合全文情感,可知麦田是父亲的象征,父亲是几千年来,一代代在“麦田”辛勤劳作的农民形象的缩影,作者借麦田塑造父亲形象。

[答案] ①辛勤劳苦的父亲形象。父亲挥洒汗水把盐碱地、荒草滩耕耘成了肥沃麦田,父亲在这块麦田一年两作,昼夜不息,早出晚归,忙不得闲。②眷恋土地的父亲形象。在麦田劳作一生,麦田是父亲的追求与希望;父亲死后没有埋进祖坟,而是选择埋在麦田边,麦田是父亲的归宿。父亲,是生死不离、深爱脚下这片麦田的父亲。③智慧淳朴的父亲形象。父亲耕种麦田,深谙农事节气,依令而作;父亲用自己在麦田的劳动无声教导孩子:生命就如麦田,用心耕耘才有希望,才有收获。④作者借麦田塑造父亲形象,麦田是父亲的象征,父亲是几千年来,一代代在“麦田”辛勤劳作的农民形象的缩影。

理解句子的含意,主要是指理解文中起重要作用的关键性句子的含意。这些关键性句子具体来说是指含蓄句(或具有某些深刻含意,或凝聚了某种情感,或具有某种哲理与警示作用)、行文思路句(包括对下文有领起作用的总领句,对上文有概括作用的总结句,承上启下的过渡句,前后呼应的照应句等)、技巧句(使用了修辞手法或表现手法的句子)、结构复杂句、主旨情感句(或揭示主旨,或彰显作者的主要情感与观点)等。

活动二 理解句子的含意

理解句子含意要有整体意识

1.整体上抓住主旨,联系写作背景

要弄清文中某个重要句子的含意,先要弄清作者的创作意图,这样才能站得高、看得远,才能更好地理解句意,避免盲人摸象。另外,有些句子还要联系作者写作时的特定背景才能挖掘其深层含意。

2.依据句子,把握“整体”语境

(1)依据句子所在的位置。如果句子出现在文末,其语境范围往往是全文。

(2)依据题目中的用语。有的题目明确告诉语境范围,如“第×段”等;有的明确告诉要“联系全文”,表明既有句子所在的上下文(局部语境),又有全文语境,甚至有外部语境。

(3)依据分值。分值少的,其语境范围往往是一段或几段;分值高的,如达到6分,其语境范围往往是全文。

总之,不管语境范围是大是小,都要有立足全段、全文的语境观照意识,只有这样,才能确保答案准确、完整。

1.(选择性必修中册第二单元《为了忘却的记念》)文章第一部分第二段中“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章”这句话的含意应如何理解?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] 这句话概括地叙述了当时上海报刊对五烈士遇害的四种不同态度:①“不敢”→同情革命者,想刊载以揭露反动派,但怕惹祸;②“不愿”→不想惹是非、担风险,明哲保身;③“不屑”→站在反动立场上,充满轻视情绪,认为革命者流血牺牲不值一提;④“隐约其辞”→只有《文艺新闻》巧妙地透露出一些消息。

2.[必修上册第七单元《我与地坛》(节选)]解释下列语句的含意。

(1)我只想着一件事:母亲已经不在了……我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。

(2)这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] (1)作者反复说母亲不在了,表现他在找到了人生的出路后,因不能让母亲分享他的快乐而感到失落,更表现了他对母亲的深深怀念。

(2)这句话表现了作者与地坛的特殊情缘,也写出母亲寻找“我”的艰难。“我”的残疾给母亲带来了极大的痛苦,“我”的行踪成为她魂牵梦萦的一切。“车辙”与“脚印”交织,象征地坛与母亲是“我”永远的精神家园。

1.文中重要词句理解答题“5方法”

(1)抓住关键,由词及意

这里的“关键”,是指句中的关键词语,如动词、形容词等。从某种意义上讲,理解句子含意,就是对句中关键词语的理解。把这些关键词语的含义解释透了,句子含意自然就清楚了。

(2)剖析结构分层理解

对于一些结构复杂的句子,应分析其结构,抓住主干,梳理枝叶,合理划分层次,即可理解句子含意,理解时要特别注意修饰限制成分(或词)。

(3)观察位置,把握联系

在理解某句话之前,应先留意该句子在文中的位置以及它与上下文的联系。一般而言,如果是总领句,就要结合其领起的范围作答;如果是总结句,就要结合其总结的范围作分析;如果是过渡句,就要联系其承上启下的文字作分析;如果是文眼句,就要结合全文作分析概括。

(4)关注特色,由表及里

把握文句的表达特色,是理解某些表达含蓄委婉的重要句子的关键。这类句子往往意在言外,内涵丰富,如能看出其中所用的手法,那么句子含意的理解问题也就迎刃而解了。

(5)抓住主旨,联系背景

要弄清文中某个重要句子的含意,先要弄清作者的创作意图,这样才能站得高,看得远,才能更好地理解句意,避免盲人摸象。另外,有些句子还要联系作者写作时的特定背景,才能挖掘其深层含意。

以上方法要注意灵活而有针对性的运用。

2.规范作答“3注意”

(1)先说表面含意,再说深层含意。

(2)先说关键词语的含义,再说作者所要表达的意图和感情。

(3)先说表达技巧,再结合文意理解。

(2024·全国甲卷)阅读下面的文字(文本见学案53 活动一 边练边悟),完成后面的题目。

如何理解文章最后作者记下的那句话?(6分)

[尝试解答] _______________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

作者记下的“那句话”就是尾段最后一句话,“如何理解”是要求对文本语句重要内涵的理解。解答此题,应注意从“技法指导”中提到的角度去有针对性的挖掘。

第二步:速读文本,构建答题思维链

抓住关键,由词及意 表层义 由文中“脚下的草叶上布满晶莹的霜,薄薄的一层,把路边的花打蔫,桦树的枝条似乎萧索了些许”可知,

“一些植物枯萎”指霜降后大自然的变化。

由“整整一个晚上都在谈论……度过暴风雪即将来临的严冬,需要粮食、木柴、胡萝卜和大白菜,需要棉衣棉被,需要一个大火炉”可知,“一些事物到来”指霜降后人们要准备一些过冬的生产生活物资,体现了节气对乌乡的影响。

抓住关键,由词及意 深层义 由“她的小儿子目光淡定,飞快地走出院落……在远山的背景下渐渐消失”联系主旨可知,“把双脚踩在了泥泞的路上”的是房东的小儿子,他代表的是去远方追求幸福生活的乌乡年轻人;“泥泞”象征着前路的种种未知和坎坷困难,但“目光淡定,飞快地走出院落”“挥手笑笑”等描写体现了他心态坚定,也体现出当地人对幸福生活的追求。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)从表层义着手,答出“所见所感”“共同引发”给2分。

(2)从表层义着手,答出“新旧更替”“生活的律动”给2分。

(3)从深层义着手,答出“追寻态度”“不畏艰辛”给2分。

[组织答案] ___________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①这句话是作者在乌乡的深切感触,由清晨的所见所感及对霜降夜的回味共同引发;②既写出了大自然新旧更替的运行,也写出了身边生活的律动;③同时还传达出人们对幸福生活的追寻态度,不畏艰辛,饱含希望。

练案61 专项对点 理解赏析散文的词句含义

一、阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

满地庄稼

付春生

我以前从不知道一块荒地是什么样子。当我走进一块地的时候,我看到的只是欣欣向荣和郁郁葱葱,种子和秧苗才是主旋律。那时,所有的田地都是光鲜的,温和的,充满生机的,有一种无声的力量在上升——期待,让一切为庄稼的付出都变得值得和不可阻挡。

①从一道沟,到另一道沟,那时不管是水地,还是旱地,只要不下雨,到处都可以看到农人的影子,他们不是在拔草,就是在间苗。阳光从他们额头倾泻下来,白皙的皮肤变成了土地的颜色,麦子的颜色。

土声土气的一声 “到地里去呀”,这是农人们经常说的一句家常话。从修地开始,这样的回答就从来没有间断过。祖先们看到任何一块有开发价值的地,都舍不得扔下。就这么点沟沟岭岭,像裁缝师利用好一块布一样,精心设计,巧妙布局——②大的,能走手扶拖拉机;小的,还放不下一张犁。 大材大用,小材小用,反正不能让任何一块能利用的土地废弃。

农人们也绝不会怠慢任何一块土地。他们像对待自己的婴儿一样,给予它们最无微不至的照顾和呵护。地饿了,就给它们追点肥。杂合了青草的土经过了猪圈的发酵和酝酿,变成了激发土地激情的一种力量——原来板结无力的地,立马变得暄腾起来,活跃起来,养分充足,像心情舒畅的人一样。

经过精心规划,农人们懂得哪一块地该种什么,多长时间轮换。播种的时候,农人们总是满怀着激情把每一个步骤、每一项程序都做得非常充分,扎实。等所有种子都种到地里,秧苗一点点长出、一点点变大的时候,整个沟沟岔岔都成了丰富的杰作,该开花儿的开花儿,该吐穗儿的吐穗儿,一个个极尽风情,生机勃勃的画作豁然而出。

那时满山遍野呈现的是一种秩序和繁荣,一种精神和气度。以山水为背景,花木为依托,鸟声为伴奏,庄稼把人们的情思,都化成了寓意饱满的意象。从山坡上往下看,黍子是柔的,麦子是密的,挨挨挤挤在一起。叶子手拉着手,一绺绺,把整个田地都装饰一新。③当风儿刮来的时候,快乐生长的黍麦翩翩起舞,任意摇摆,站立,起伏,变换着各种姿态,呈现一种舒缓之美,优雅之美,韵律之美。

玉米和黍麦都排列有序,叶子颀长,但不同的是玉米给人一种宽广博大、沉郁厚重的感觉,充满了英雄气概。根根玉米也不似黍麦那样纤细,它让人感到一股力量,一种神秘。尤其是拔节的时候,急迫,紧促,急不可待,那是对丰收的渴望。

低处的,是红薯的舞台。长大后,蔓匍匐在地上。这可不是柔弱,而是生存的另一种状态。它们借助着大地的脉搏,延伸,爬行,让更多的子孙在藤上立足,接受阳光和雨露。叶子层层铺展,为红薯提供了一个隐蔽空间,让它们心无旁骛,不受任何搅扰。

那时,不论黄豆、高粱、芝麻,还是红薯、萝卜、土豆,④这些庄稼长在地里,它们的气息是温和的,谦逊的,有教养的,不像满地的荒草,为所欲为,由着性子生长。

怎样才能抑制住地里的草?唯有种庄稼。庄稼和草天生就是一对死对头,但草欺软怕硬,庄稼茂盛了,草就低下了头。其实,草看似一时销声匿迹,但它们一刻也没有放弃对土地的反扑。村里建厂后,年轻的农人被招进了厂里,有着不菲的收入。他们开始慢慢懈怠,不管不顾土地了。庄稼开始无精打采,根本压不住草,草终于占了上风。路上的草开始发威,几乎盖住了路以前的模样。山里

的野猪也凭着满山遍野的草的护障,悄然跑了出来,在玉米棒子上啃,在红薯地里刨,把本来收成不好的粮食糟蹋得更惨了。一年,也收不了多少粮食,年轻的农人们后来干脆就不种地了,多少年祖辈们留下来的土地开始荒芜,慢慢显出了颓废的模样。

岳父去世后,要葬回祖坟。我很多年前曾去过一次,当时岳父还健在,带着我专门看了那个地方。那时,庄稼郁郁葱葱,祖坟的周边还都种着地,坟头突兀,非常显眼。但后来,已完全荒芜了。祖坟的位置很润湿,曾是种稻子的地方。几年不种,已长满了芦

苇。虽然还不到最旺盛时节,但已经很高很高,超过了民房那么多。我们怎么也找不到祖坟了。是荒芜让我们迷失了方向,无法找到祖先的脚印。祖先,淹没在野草里。

岳父的老家已坍塌了,满地杂草,有的已长到了一人多高。院子里堆满了人们运来的塑料袋、破油桶、碎酒瓶等垃圾,有的还散发着难闻的气味。妻子、岳母和大姐来回踱着步,回忆着曾经住过的小屋,不禁感叹:还是要把房子盖起来呀。以后假如从城里回来,这里还是一个家,不盖就是一堆废墟了。是啊,不盖会更加荒凉,曾经的过往、回忆,父亲的关怀,母亲的疼爱,姊妹的游戏,一家人的快乐,都统统化成了废墟。

我近期回家路过一道沟的沟口时,意外发现农人们又种上一块红薯地。土地清新,田埂整齐,一棵棵秧苗长在地里,看起来非常瘦小,但已有了足够对付风雨的能力。我想,红薯几个月后,依然会蓬勃满地。

因为有庄稼在,大地就格外不同。农人们已感受到了这种迥异,感受到了新农村带来的气象——有庄稼的大地是诗意的、人文的,只要有它们在,农人们就不会感到焦躁和不安,不会感到困惑和无奈。这是一种生活的充实、富足和惬意。

(有删改)

√

1.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.“到地里去呀”,这句话是农人之间常用的一句招呼语,看似有些土气,却反映出农人劳作的不间断和对土地的热爱之情。

B.农人按照规范的步骤、程序来播种,秧苗在沟沟岔岔中不断生长,开花吐穗,生机勃勃,漫山遍野呈现出繁荣有序的景象。

C.玉米和黍麦都是常见庄稼,但在作者看来,玉米更宽广厚重,寄托着农人对丰收的渴望,而黍麦太纤细,对收获贡献不大。

D.在一道沟的沟口,有农人新种的一块红薯地,虽然红薯秧苗还比较瘦小,但是作者对它们能战胜风雨、蓬勃生长充满信心。

C [C项,“对收获贡献不大”,原文无此意。原文“但不同的是玉米给人一种宽广博大、沉郁厚重的感觉,充满了英雄气概。根根玉米也不似黍麦那样纤细,它让人感到一股力量,一种神秘”突出的是玉米的给人宽广博大、沉郁厚重的感觉,并没有比较二者对收获的贡献。]

√

2.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.句子①使用 “从……到……”“不管……还是……”“只要……都……”等关联词,充分展现出农人的勤劳。

B.句子②选用“手扶拖拉机”和“犁”两种常见农业器械,作为比照田地大小的衡量物,就地取材,巧妙自然。

C.句子③句式丰富多样,长短错落,整散结合,富于变化,活泼灵动地展现出黍麦快乐生长时的各种美好姿态。

D.句子④运用对比手法,将温和谦逊的庄稼和为所欲为的荒草进行对比,鲜明地体现出作者对二者的褒贬态度。

C [C项,“展现出黍麦快乐生长时的各种美好姿态”错误,应该是黍麦被风吹拂时的各种姿态。]

★3.文中两个加点(加红)词“力量”的含意有所不同,请简要分析。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①第一个“力量”,结合语境“所有的田地都是光鲜的,温和的,充满生机的,有一种无声的力量在上升——期待,让一切为庄稼的付出都变得值得和不可阻挡”可知,此处描写田地庄稼欣欣向荣和郁郁葱葱,突出一种生命勃发的生机,这种田地让农人们对丰收充满期待,力量是庄稼给予农人的。②第二个“力量”,结合语境“地饿了,就给它们追点肥。杂合了青草的土经过了猪圈的发酵和酝酿,变成了激发土地激情的一种力量——原来板结无力的地,立马变得暄腾起来,活跃起来,养分充足”可知,在土地贫瘠、板结无力时,肥料让土地重新焕发激情和活力,力量是肥料给土地的养料。

[答案] ①第一个“力量”含意是田地中欣欣向荣、充满生机的庄稼给予农人的丰收的期待。②第二个“力量”含意是肥料所起的使土地变得暄腾活跃、养分充足的作用。

4.有评论认为付春生的乡土散文“在写痛中体现出对生存意义的思考”。请谈谈这一点在本文中是如何体现的。 (6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 结合文本,理解“在写痛中体现出对生存意义的思考”这句话的含意,分别指出“痛”和“思考”指什么。①原文“村里建厂后,年轻的农人被招进了厂里……不管不顾土地了”“年轻的农人们后来干脆就不种地了……慢慢显出了颓废的模样”写年轻农人离开土地,外出务工,放弃种地使土地荒芜,这是土地的痛,由此引发思考,人们为了追求高收入,而背弃土地,这是一种对生养我们土地的背叛。②原文“几年不种,已长满了芦苇……我们怎么也找不到祖坟了”岳父去世后,要葬回祖坟,结果因为土地荒芜,长

满了芦苇,找不到岳父家祖坟,这是一种痛。由此引发我们思考,“是荒芜让我们迷失了方向……祖先,淹没在野草里”体现对人们不能丢失祖先脚印、迷失方向的思考。③原文“曾经的过往、回忆,父亲的关怀,母亲的疼爱……都统统化成了废墟”岳父老家坍塌,化为废墟,从城里回来,再也找不到快乐的回忆,这是一种痛。由此引发思考,“还是要把房子盖起来呀。以后假如从城里回来,这里还是一个家,不盖就是一堆废墟了”有家才有根,盖了房子,家不再荒凉,一家人的欢乐才有了皈依。

[答案] ①通过写年轻农人放弃种地使土地荒芜的痛,体现对人们不应因追求收入而背弃土地的思考。②通过写找不到岳父家祖坟的痛,来体现对人们不能丢失祖先脚印、迷失方向的思考。③通过写快乐的回忆随着岳父老家坍塌一起化为废墟的痛,来体现对人们生存要有家和根的思考。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。(16分)

我的中学生时代及其后

茅 盾

时常这么想:如果我现在又是个中学生,够多么快活!我时常希望在梦中我又是中学生:我居然又可以整天跑、嚷,到晚上睡在硬板铺上丝毫不感困难地便打起鼾来;居然又可以熬夜预备大考,又在考试过后忘记得精光;居然又可以坐在天桥上和同学们毫无顾忌地谈自己的野心。呵呵!热烈愉快的中学生时代!前程远大的中学生时代!在那时,如果有谁不觉得整个世界是他的,那他一定不是好中学生,我敢说!

然而我始终未尝在梦中再为中学生,甚至中学时的同学也不曾梦见半个。不过是十多年呢,然而抵得过一百年的沧桑多变的这十多年,已经去得远远,已经不能再到梦中来使我畅笑,使我痛哭,使我自负到一定要吞下整个世界!

是的,吞下整个世界!是中学生,一定得有这个气魄:有一个挨得起饿,受得起冻,经得起跌打的身体;有一个不怕风吹,不会失眠,不知道什么叫做晕眩的脑袋。还有,二三十年大好的光阴,原封不动地叠在他前面,他自己将来的一切,社会将来的一切,人类将来的一切,都操在他手里,都等待他去努力创造,他怎么可以自己菲薄?

遇到了年青的朋友时,我总喜欢听他们谈他们的中学生生活。听到了他们这时代所特有的斗争生活的紧张和快活,我常常为之神往;再听到了他们这时代所特有的青年的苦闷,我又常常为之兴奋而惆怅。不错,现代的青年,尤其是前程远大的宝贝的中学生,都不免有些苦闷,都曾经有过一度的苦闷;始终不感得此苦闷者,若非“超人”,便是浑浑噩噩的傻瓜。

时代的特征就是每一个有造化的青年必得经过一度苦闷。应该欢迎这苦闷,然后再战胜这苦闷,十分元气地要吞下全世界似的向前向前,干着干着,创造你自己将来的一切,社会将来的一切,和人类将来的一切罢!

斗争的生活使你干练,苦闷的煎熬使你醇化:这是时代要造成青年为能担负历史使命的两件法宝。

在我的中学生时代,却没有福气来身受这两件法宝的熏陶。相差不过十多年呀,然而我的中学生时代是灰色的平凡的,没有现在的那许多问题要求我们用脑力思考,也没有现在的那许多斗争来磨炼我们的机智胆略。我经历过三个中学校,如果一定要找出这三个中学校曾经给予我些什么,现在心痛地回想起来,是这些个:书不读秦汉以下,骈文是文章之正宗;诗要学建安七子;写信拟六朝人的小札;举止要风流潇洒;气度要清朗疏狂……当时固然没有现在

那些新杂志新书报,即使也有一二种那时所谓新的,我们也视为俗物,说它文章不通,字非古义。在大考时一夜的“抱佛脚”中,我们知道了有哪些国,哪些战争,哪些人,然而我们照例是过了大考就丢在脑后去了。世间有所谓社会科学,我们不知道,且也不愿意去知道。是在这样的畸形闭塞的空气中,我度过了我的中学生生活。

那时我们亦无所谓“苦闷”。苦闷是思想展开到某种程度的征象。因为通过了这一时期的苦闷,思想就会得确定,人将无往而不勇敢,而不愉快。我们的中学时代却只有浑噩,或牢骚,那种无聊的非青年人所宜有的牢骚。

中学毕业的上一年,“辛亥革命”来了。中学生的我们,大概也有些兴奋罢?然而这兴奋既无明确的意识的内容,并且也消灭得很快。现在我还依稀记得的,是我们中学的校长在演说会上拿拳头上指骨的凸出处来说明阳历各月的月大月小。如果说我在中学校曾经得了些新知识,那恐怕只有这一件事罢?

后来我又进过北方某大学,读完了三年预科,我还是我,除了多吃些北方的沙土,并没新得些什么。

现在,三十许的我,在感到身体衰弱、依然有吞下整个世界的狂气的时候,每每要遗恨到我的中学生时代的太灰色太平凡了。我总觉得我的太平凡太灰色的中学生时代使得我的感情理智以及才能,没有平衡的发展。时代不让我的青年时代,最可宝贵的中学生时代,在斗争的兴奋和苦闷的熬炼中过去,不让我有永远可以兴奋地回忆着的青年时代的生活的浪花,这也许就是所谓早生者的不幸罢?

这也就是为什么我时时有这样的感想:如果我现在又是个中学生,够多么快活!各种的思潮都在你面前摊开,任由你凭着良心去选择。学校生活不复是读死书,还有社会的活动。这些,多么能够发展你的才具,充实你的生活!现代的中学生,正在青春而又正在前程无穷的中学生时代,躬逢数百年一见的历史的悲壮剧展开,又未被捧在掌里含在嘴里做活宝贝,应该不要辜负,应该不要自暴自弃,应该比什么人都兴高采烈些!

只有不幸被烘软了骨头的现代青年,才是很不幸地只配在历史的大轮子下被碾成肉泥!

年青的朋友,尚在中学校或将出中学校的年青的朋友呀,不要以为你是一个小小的中学生看着那庞大混杂的社会而自惭形秽,不是这么的,正因为你是个中学生,你的骨头尚未为富贵利禄所熏软,你有好身体,你有坚强的意志,你肯干,你是无敌的,你刚在人世,你有年富力强的二三十年好光阴由你自己支配,你自己将来的一切,社会将来的一切,人类将来的一切,都操在你手里,都等待你去努力创造呢!

三十年代照例是新历史的展开期,前程远大的什么都足以骄人的中学生呀,时代在唱着进行曲欢迎你,欢迎你!

(有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.毕业十多年,作者“始终未尝在梦中再为中学生”,这说明当年中学生活的灰色与平凡让其心有余悸。

B.作者理解现代青年特有的苦闷,因为自己也曾经历过中学生时期,在劝慰、鼓励之余,也提醒青年要脚踏实地。

C.文章借一些青年离开学校后被富贵利禄熏软的遭遇,提醒现在的中学生正处于更好的年代,不应该自暴自弃。

D.作者发表这篇文章,既反思了自己的读书经历,也为现代青年如何度过中学时光提出了建议。

√

D [A项,“心有余悸”错误,结合“不过是十多年呢,然而抵得过一百年的沧桑多变的这十多年”等内容可知,“始终未尝在梦中再为中学生”主要是突出毕业十多年来,社会沧桑多变,“抵得过一百年”。B项,“也提醒青年要脚踏实地”错误,结合“他自己将来的一切,社会将来的一切,人类将来的一切,都操在他手里,都等待他去努力创造”,作者主要是对现代青年进行劝慰和鼓励,并没有提醒青年要脚踏实地。C项,“借一些青年离开学校后被富贵利禄熏软的遭遇”错误,结合“正因为你是个中学生,你的骨头尚未为富贵利禄所熏软,你有好身体,你有坚强的意志,你肯干,你是无敌的”等内容,提到“骨头尚未为富贵利禄所熏软”,是为了勉励青年学生,并没有具体提到一些青年离开学校后被富贵利禄熏软的遭遇。]

√

6.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.开篇连用三个“居然又可以”,很好地传递了往昔若能重现给幻想者带来的讶异和快活。

B.“斗争的生活使你干练,苦闷的煎熬使你醇化”以简洁有力的对比揭示出青年人成才的两件法宝。

C.作者回想并列举了三个中学校曾经给自己的一些“要求”,这些叙述真实地再现了作者求学时的苦闷与浑噩。

D.第七段使用“在我的中学生时代”一语,带有总结意味,指出了那一代青年求学的共同弊端,蕴含作者的遗憾。

B [B项,“以简洁有力的对比”错误,此处的“斗争”“苦闷”不构成对比。]

★7.文章两个画线处都提到“如果我现在又是个中学生”,含义却不相同,请结合文本简要分析。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①第一处,结合“够多么快活!我时常希望在梦中我又是中学生:我居然又可以整天跑、嚷,到晚上睡在硬板铺上丝毫不感困难地便打起鼾来”“居然又可以……”“居然又可以……”“热烈愉快的中学生时代!前程远大的中学生时代!”等内容,可知此处提到“如果我现在又是个中学生”,是作者表达对中学生时代的怀念和对青春时光的向往,体现了作者对那个时代纯真无拘的生活的留恋。②第二处,根据“够多么快活!各种的思潮都在你面前摊

开,任由你凭着良心去选择。学校生活不复是读死书,还有社会的活动”可知,作者羡慕当代的中学生,拥有好的学习和社会环境,还能够有社会实践活动;由“能够发展你的才具,充实你的生活”,并认为“现代的中学生,正在青春而又正在前程无穷的中学生时代……应该比什么人都兴高采烈些”可知,此处提到“如果我现在又是个中学生”,是作者对现代青年的鼓励和期望,希望他们能够珍惜现有的学习环境,积极参与社会活动,把握自己的未来。

[答案] ①第一处是作者表达对中学生时代的怀念和对青春时光的向往,体现了作者对那个时代纯真无拘的生活的留恋。②第二处是作者对现代青年的鼓励和期望,希望他们能够珍惜现有的学习环境,积极参与社会活动,把握自己的未来。

8.茅盾曾评价自己的散文创作是“大题小做”,请结合文本简要分析。(6分)

___________________________________________________________

[解析] ①“小做”:指的是文章所写的具体内容“小”。结合“我居然又可以……居然又可以……居然又可以……”“我经历过三个中学校,如果一定要找出这三个中学校曾经给予我些什么……在这样的畸形闭塞的空气中,我度过了我的中学生生活”等内容可知,文章主要叙述了作者个人中学生时代的回忆,以及对个人经历的反思,这些都是平凡的生活小事。②“大题”:指的是文章通过

“小”的内容,表达宏大、深刻的主题。比如自己读书时“没有现在的那许多问题要求我们用脑力思考,也没有现在的那许多斗争来磨炼我们的机智胆略”“书不读秦汉以下,骈文是文章之正宗;诗要学建安七子;写信拟六朝人的小札;举止要风流潇洒;气度要清朗疏狂……”,而如今的中学生则“各种的思潮都在你面前摊开,任由你凭着良心去选择。学校生活不复是读死书,还有社会的活动”,文章通过对自己的中学时代的回忆与如今中学生活的对比,表达了对青年成长、教育的思考;又如“现代的中学生,正在青春而又正在前程无穷的中学生时代,躬逢数百年一见的历史的悲壮剧

展开,又未被捧在掌里含在嘴里做活宝贝,应该不要辜负,应该不要自暴自弃,应该比什么人都兴高采烈些”,表现了对历史使命的思考。③“大题小做”:虽然表面上是对个人中学生时代进行回忆,并对个人经历表达感想和反思,但同时引发了对身处“抵得过一百年的沧桑多变的这十多年”的时代青年,和中学生活的深刻思考,及对青年成长和命运等博大主题的讨论,反映出了更为广泛的社会现象和问题。这种写法既展露出细腻的个人情感,又包含深广的社会意义。

[答案] ①“小做”体现在文章主要叙述了作者个人中学生时代的回忆,以及对个人经历的反思。②“大题”指的是文章指向青年成长、教育、历史使命等宏大主题。③“大题小做”的创作方式,虽然从小处着手,以个人的经历为切入点,但是反映了更广泛的社会现象和问题,既细腻又包含深广的社会意义。

谢 谢 !

同课章节目录