61 板块三 专题二 学案56 分析现当代文学作品背后的文化和社会历史属性课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 61 板块三 专题二 学案56 分析现当代文学作品背后的文化和社会历史属性课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:37 | ||

图片预览

文档简介

(共85张PPT)

板块三 文学类文本阅读

专题二 散文阅读

学案56 分析现当代文学作品背后的文化和社会历史属性

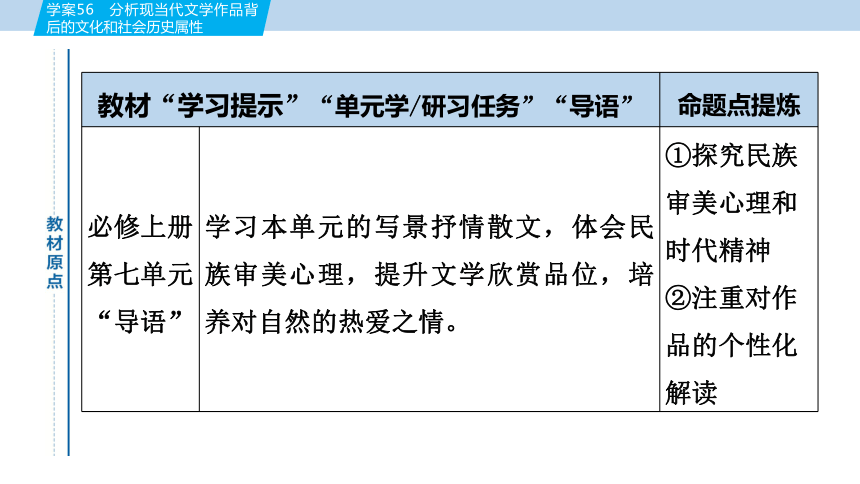

教材“学习提示”“单元学/研习任务”“导语” 命题点提炼

必修上册第七单元“导语” 学习本单元的写景抒情散文,体会民族审美心理,提升文学欣赏品位,培养对自然的热爱之情。 ①探究民族审美心理和时代精神

②注重对作品的个性化解读

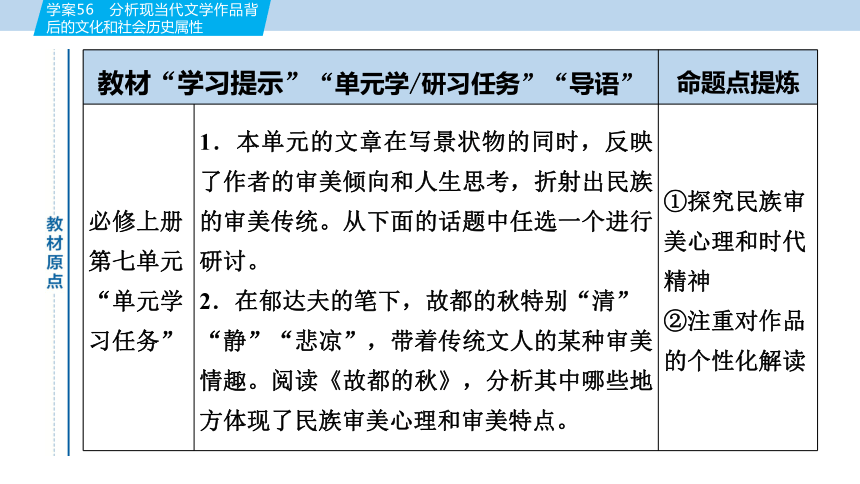

教材“学习提示”“单元学/研习任务”“导语” 命题点提炼

必修上册第七单元“单元学习任务” 1.本单元的文章在写景状物的同时,反映了作者的审美倾向和人生思考,折射出民族的审美传统。从下面的话题中任选一个进行研讨。 2.在郁达夫的笔下,故都的秋特别“清” “静”“悲凉”,带着传统文人的某种审美情趣。阅读《故都的秋》,分析其中哪些地方体现了民族审美心理和审美特点。 ①探究民族审美心理和时代精神

②注重对作品的个性化解读

教材“学习提示”“单元学/研习任务”“导语” 命题点提炼

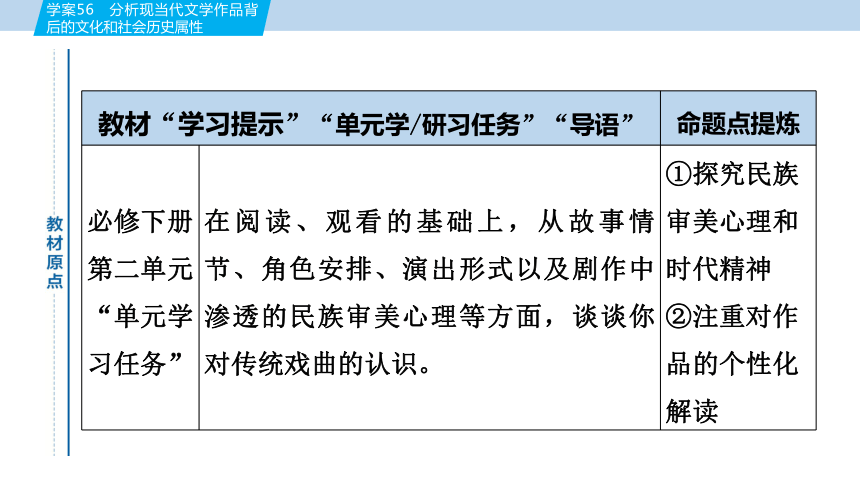

必修下册第二单元“单元学习任务” 在阅读、观看的基础上,从故事情节、角色安排、演出形式以及剧作中渗透的民族审美心理等方面,谈谈你对传统戏曲的认识。 ①探究民族审美心理和时代精神

②注重对作品的个性化解读

教材“学习提示”“单元学/研习任务”“导语” 命题点提炼

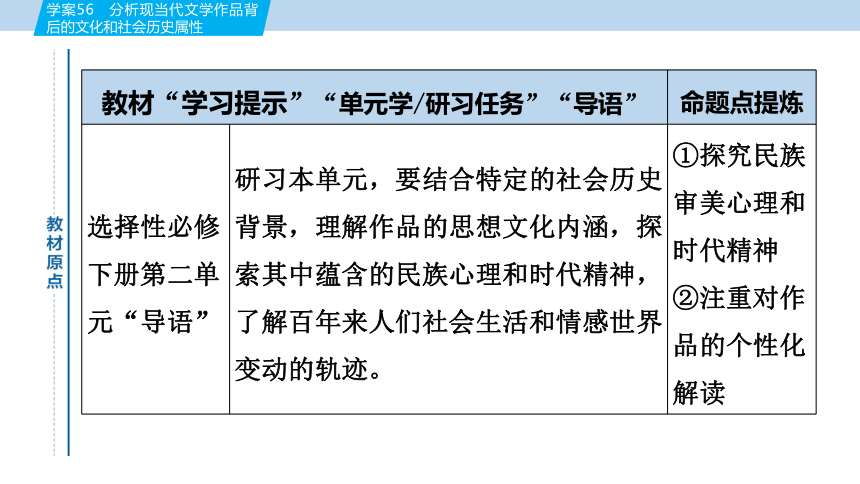

选择性必修下册第二单元“导语” 研习本单元,要结合特定的社会历史背景,理解作品的思想文化内涵,探索其中蕴含的民族心理和时代精神,了解百年来人们社会生活和情感世界变动的轨迹。 ①探究民族审美心理和时代精神

②注重对作品的个性化解读

教材“学习提示”“单元学/研习任务”“导语” 命题点提炼

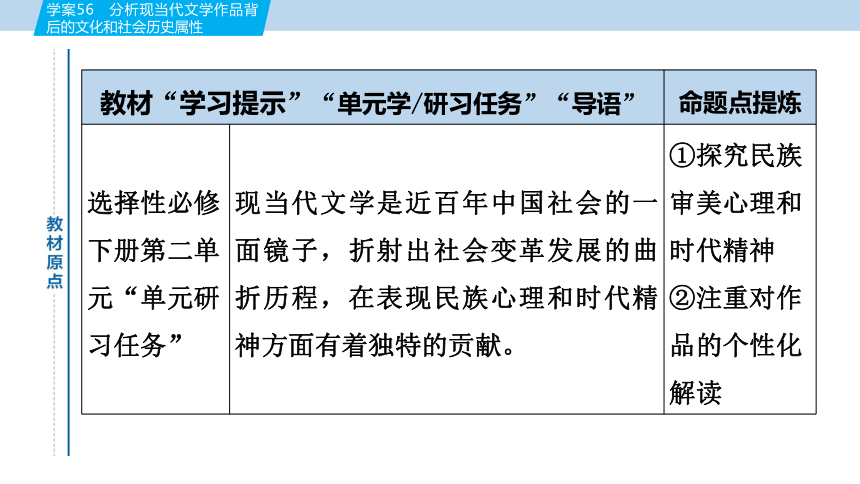

选择性必修下册第二单元“单元研习任务” 现当代文学是近百年中国社会的一面镜子,折射出社会变革发展的曲折历程,在表现民族心理和时代精神方面有着独特的贡献。 ①探究民族审美心理和时代精神

②注重对作品的个性化解读

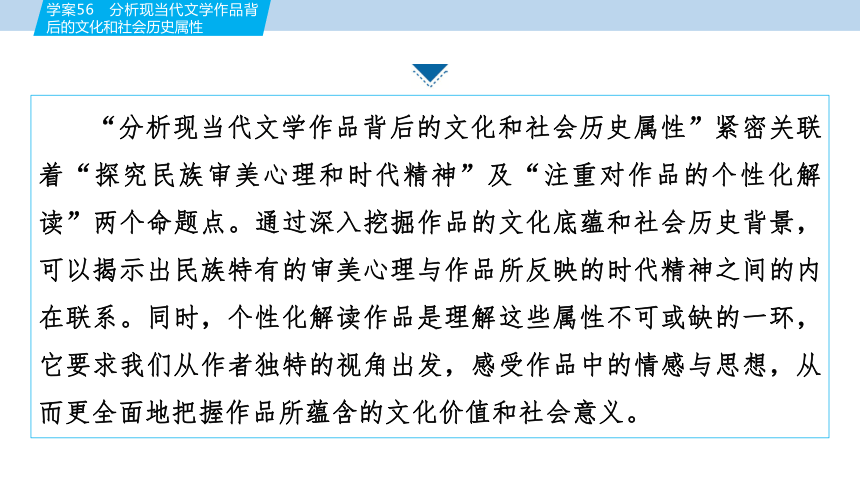

“分析现当代文学作品背后的文化和社会历史属性”紧密关联着“探究民族审美心理和时代精神”及“注重对作品的个性化解读”两个命题点。通过深入挖掘作品的文化底蕴和社会历史背景,可以揭示出民族特有的审美心理与作品所反映的时代精神之间的内在联系。同时,个性化解读作品是理解这些属性不可或缺的一环,它要求我们从作者独特的视角出发,感受作品中的情感与思想,从而更全面地把握作品所蕴含的文化价值和社会意义。

文学背后的文化与社会属性“3角度”

1.整体把握,对于文学作品不能孤立看待,要将其放在整个历史时期,把握整个特定时期的思想倾向和主要特点。

2.充分理解文学与社会历史现实的密切关系。

以中国现当代文学为例,中国现代文学处于特定的历史时期:国家落后挨打,人民灾难深重,民族危难重重,生活在其间的作家也很难脱离这样的社会现实,去写纯唯美的作品。

3.发现作品笔触的着眼点与投射群体。

以现当代文学作品为例,由于国家落后挨打,人民灾难深重,民族危难重重的历史特性,卓越的文学家往往会将他们的目光和笔触更多地投射到国家命运和人民悲欢上。不同体裁的作品,其写作出发点往往都根植于现实的大地,表现当时中国人民的生活和苦难,并力图为民族新生寻找出路。

(选择性必修下册第二单元)有人说中国现代文学的特点之一是“感时忧国”,作家的目光更多地凝聚在国家命运和人民悲欢上。你是否赞同这种概括?联系自己读过的现代文学作品,特别是本单元作品,作出你的判断并说明理由,与同学交流。

___________________________________________________________

[答案] 赞同。“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”以鲁迅为代表的现代作家所创作的现代文学作品体现了这种“感时忧国”的特点。

(1)近现代中国国力衰微,内忧外患,作家要承担的社会责任比以往任何一个时代都更为沉重,同样是关注民生,现代作家关注的并不仅仅是百姓艰难的生计、沉重的赋税问题,现代作家开始认识到,改变普通民众苦难生活的根本并不在于一个清明的政权形式,而在于百姓自身的觉醒与思想解放。从这一点上来说,现代作家“感时忧国”的情怀远远高出了历史上任何一个时代,他们对国民劣根性的探讨和改良国民性的努力,对普通民众真正获得做人的资格起到了重要的社会启蒙作用。如鲁迅的小说《药》《阿Q正传》等。

(2)现代文学“感时忧国”的目的也与传统文人有所不同。传统文人在诗文中“感时忧国”,他们所表达的爱国思想中的忠君意识非常明显。现代文学中的“感时忧国”常常表现为对当政政府的严厉批评,作家们把艺术创作作为向不公道的社会制度挑战的武器。如老舍的戏剧《茶馆》、鲁迅的小说《祝福》、艾青的诗歌《大堰河——我的保姆》等。

(3)现代作家的“感时忧国”表现出了积极进取、奋发有为的一面,这种精神状态体现在对中国未来的发展信心和铁肩担道义的主人翁姿态上。在梁启超的笔下,未来的中国将是少年的中国,他热情地呼唤中国的少年们振作起来。在鲁迅的笔下,未来是光明的,他呼唤精神界之战士的诞生,呼唤真正的勇士的到来。在郭沫若的笔下,未来的中国是浴火重生的凤凰,光明、新鲜、华美、芬芳。而这种精神将永远是中华文化不断创新、保持永久生命力的动力。

现代作家的“感时忧国”中体现的对“国家”“民族”命运的思考,是与对于“人”的思考紧密关联的,也就是认识到了新的中国需要“新人”,认识到了“立国”与“立人”、“救亡”与“启蒙”的内在统一性。现代文学的“感时忧国”不仅仅是一种关怀,而且是一种思想方法,是新式知识分子通过文学来探寻救国之路的一种指向。

现当代文学中“感时忧国”的具体表现如下:

(1)关注民生。

在关注百姓生计艰难、赋税沉重的同时,对国民劣根性进行探讨,并探索国民性改良的方向,这种努力起到了重要的社会启蒙作用,促进了百姓自身的觉醒与思想解放。如鲁迅的《阿Q正传》以辛亥革命前后的中国农村为背景,用现实主义的手法,描写了一个无名无姓、无家无业的贫苦雇农阿Q短暂的一生,以喜剧的夸张笔墨,刻画了阿Q的“精神胜利法”,揭示了旧中国国民的“劣根性”,体现了鲁迅作品一贯的批判国民性的主题。

(2)关注国家命运。

对内反对封建专制制度的压迫,对外抨击列强的入侵,思想上要破除旧制度、旧礼教的束缚,建构文化的新秩序,等等。现代作家面临形势的复杂,所要做出的牺牲之巨大,都远远超出了历史上的任何时代。如在小说《边城》中,作者极力讴歌传统文化中流传至今的美德,是相对于传统美德受到破坏、到处充溢着金钱主义的浅薄庸俗和腐化堕落的现实而言的;在摹写边城人的生命形态和生活方式中,隐含着对现实生活中古老美德、价值观失落的痛心,以及对现代文明物欲泛滥的批判。作者推崇边城人的生活方式,也想以此重建民族的品德和人格,在其优美的笔触之下,蕴藏着对国家与民族命运的关注。

(3)表现出了积极进取、奋发有为的精神状态。

这种精神状态体现在对中国未来的发展信心和铁肩担道义的主人翁姿态上。在梁启超的笔下,未来的中国将是少年的中国,他热情地呼唤中国的少年们振作起来。在鲁迅的笔下,未来是光明的,他呼唤精神界之战士的诞生,呼唤真正的勇士的到来。在郭沫若的笔下,未来的中国是浴火重生的凤凰,光明、新鲜、华美、芬芳。而这种精神将永远是中华文化不断创新、保持永久生命力的动力。

(2024·上海市宝山区高三二模)阅读下面甲乙两文,完成后面的题目。

甲

菜园小记(节选)

吴伯箫

①种花好,种菜更好。花种得好,姹紫嫣红,满园芬芳,可以欣赏;菜种得好,嫩绿的茎叶,肥硕的块根,多浆的果实,却可以食用。俗话说:“瓜菜半年粮。”

②我想起在延安蓝家坪我们种的菜园来了。

③说是菜园,其实是果园。那园里桃树杏树很多,还有海棠。每年春二三月,粉红的桃杏花开罢,不久就开绿叶衬托的艳丽的海棠花,很热闹。果实成熟的时候,杏是水杏,桃是毛桃,海棠是垂垂联珠,又是一番繁盛景象。

④果园也是花园。那园里花的种类不少。木本的有蔷薇,木槿,丁香,草本的有凤仙,石竹,夜来香,江西腊,步步高……草花不名贵,但是长得繁茂泼辣。甬路的两边,菜地的周围,园里的角角落落,到处都是。

⑤说的菜园,是就园里的隙地开辟的。

⑥那几年,在延安的同志,大家都在工作,学习,战斗的空隙里种蔬菜。机关,学校,部队里吃的蔬菜差不多都能自给。窑洞的门前,平房的左右前后,河边,路边,甚至个别山头新开的土地都种了菜。

⑦我们种的那块菜地,在那园里是条件最好的。土肥地整,曾经有人侍弄过,算是熟菜地。地的一半是韭菜畦。韭菜有宿根,不要费太大的劳力,只要施施肥,培培土,浇浇水,出了九就能发出鲜绿肥嫩的韭芽。最难得的是,菜地西北的石崖底下有一个石窠,

挖出石窠里的乱石沉泥,石缝里就涔涔地流出泉水。石窠不大,但是积一窠水恰好可以浇完那块菜地。积水用完,一顿饭的工夫又可以蓄满。水满的时候,一清到底,不溢不流,很有点像童话里的宝瓶,水用了还有,用了还有,不用就总是满着。泉水清冽,不浇菜也可以浇果树,或者用来洗头,洗衣服。“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”。这比沧浪之水还好。

⑧“庄稼一枝花,全靠粪当家”。为了积肥,大家趁早晚散步的时候到大路上拾粪,那里来往的牲口多,“只要动动手,肥源到处有”啊。我们请老农讲课,大家跟着学了不少知识。有的学会烤烟,自己做挺讲究的纸烟和雪茄;有的学会蔬菜加工,做的番茄酱能吃到冬天;有的学会蔬菜腌渍、窖藏,使秋菜接上春菜。

⑨种菜是细致活儿,“种菜如绣花”;认真干起来也很累人,就劳动量说,“一亩园十亩田”。但是种菜是极有乐趣的事情。种菜的乐趣不只是在吃菜的时候,像苏东坡在《菜羹赋》里所说的:“汲幽泉以揉濯,抟露叶与琼枝。”或者像他在《后妃菊赋》里所说的:“春食苗,夏食叶,秋食花实而冬食根,庶几西河南阳之寿。”种菜的整个过程,随时都有乐趣。施肥,松土,整畦,下种,是花费劳动量最多的时候吧,那时蔬菜还看不到影子哩。可是“种瓜得瓜,种豆得豆”,就算种的只是希望,那希望也给人很大

的鼓舞。因为那希望是用诚实的种子种在水肥充足的土壤里的,人勤地不懒,出一分劳力就一定能有一分收成。验证不远,不出十天八天,你留心那平整湿润的菜畦吧,就从那里会生长出又绿又嫩又茁壮的瓜菜的新芽哩。那些新芽,条播的行列整齐,撒播的万头攒动,点播的傲然不群,带着笑,发着光,充满了无限生机。一棵新芽简直就是一颗闪亮的珍珠。“夜雨剪春韭”是老杜的诗句吧,清新极了;老圃种菜,一畦菜怕不就是一首更清新的诗?

⑩暮春,中午,踩着畦垅间苗或者锄草中耕,煦暖的阳光照得人浑身舒畅。新鲜的泥土气息,素淡的蔬菜清香,一阵阵沁人心脾。一会儿站起来,伸伸腰,用手背擦擦额头的汗,看看苗间得稀稠,中耕得深浅,草锄得是不是干净,那时候人是会感到劳动的愉快的。夏天,晚上,菜地浇完了,三五个同志趁着皎洁的月光,坐在畦头泉边,吸吸烟;或者不吸烟,谈谈话;谈生活,谈社会和自然的改造,一边人声咯咯罗罗,一边在谈话间歇的时候听菜畦里昆虫的鸣声;蒜在抽薹,白菜在卷心,芫荽在散发脉脉的香气:一切都使人感到一种真正的田园乐趣。

1961年4月9日

乙

风景谈(节选)

茅 盾

①夕阳在山,干坼的黄土正吐出它在一天内所吸收的热,河水汤汤急流,似乎能把浅浅河床中的鹅卵石都冲走了似的。这时候,沿河的山坳里有一队人,从“生产”归来,兴奋的谈话中,至少有七八种不同的方音。忽然间,他们又用同一的音调,唱起雄壮的歌曲来了,他们的爽朗的笑声,落到水上,使得河水也似在笑。看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着

《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的,但现在,一律都被锄锹的木柄磨起了老茧了。他们在山坡下,被另一群所迎住。这里正燃起熊熊的野火,多少曾调朱弄粉的手儿,已经将金黄的小米饭、翠绿的油菜准备齐全。这时候,太阳已经下山,却将它的余晖幻成了满天的彩霞,河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出了雪白的泡沫,人们把沾着黄土的脚伸在水里,任它冲刷,或者掬起水来,洗一把脸。在背山面水这样一个所在,静穆的自然和弥满着生命力的人,就织成了美妙的图画。

②在这里,蓝天明月,秃顶的山,单调的黄土,浅濑的水,似乎都是最恰当不过的背景,无可更换。自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

1940年12月,于枣子岚垭。

有人说中国现代文学的特点之一是“感时忧国”,你是否赞同这种概括?依据甲乙两文和自己读过的上海某一作家的作品(包括生活在上海的非上海籍作家的作品),作出你的判断并说明理由,判断和理由用发言提纲的形式写。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中的关键词是“感时忧国”,由此可以确定答题的主要方向。其次“是否赞同这种概括”,说明本题具有一定的开放性。“依据甲乙两文和自己读过的上海某一作家的作品”提示我们答题的主要依据。还得注意答题要使用“提纲”的表述形式。

第二步:速读文本,构建答题思维链

《菜园 小记》 由“我想起在延安蓝家坪我们种的菜园来了”“那几年,在延安的同志,大家都在工作,学习,战斗的空隙里种蔬菜。机关,学校,部队里吃的蔬菜差不多都能自给”等句可知,本文写在抗日战争时期,延安军民都参与劳动,生产自救。 两篇文章都真实再现了抗日战争时期,延安军民参与生产,救亡图存的崇高精神境界,体现了题干中所说的“感时忧国”的特点。

《风景谈》 由“看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的,但现在,一律都被锄锹的木柄磨起了老茧了。他们在山坡下,被另一群所迎住。这里正燃起熊熊的野火,多少曾调朱弄粉的手儿,已经将金黄的小米饭、翠绿的油菜准备齐全”可知,乙文描写的是一群艺术家参与劳动的情景,那些拉琴的、画画的、调朱弄粉的,都参与劳动生产。 两篇文章都真实再现了抗日战争时期,延安军民参与生产,救亡图存的崇高精神境界,体现了题干中所说的“感时忧国”的特点。

选取上 海作家 结合自己掌握的文学常识,选择鲁迅、艾青、郁达夫等,结合他们的作品分析其“感时忧国”的特点,如《大堰河——我的保姆》是献给中国大地上勤劳善良而又命运悲苦的普通农妇的颂歌。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)明确中国现当代文学的特点,给1分。

(2)分别从《菜园小记》和《风景谈》两文的角度,答出“大生产运动”“生产”,并分析两文体现的“感时忧国”的特点。每点给1分。

(3)选取上海作家,答出其“感时忧国”的特点,给2分。

(4)使用提纲的形式,给1分。

[组织答案] ___________________________________________

[答案] 中国现当代文学的特点之一是感时忧国。提纲:(1)《菜园小记》以小菜园反映了延安军民大生产运动;(2)《风景谈》表现了延安艺术家们(鲁艺学院师生)生产归来的风景;(3)以上两篇散文都真实表现了抗日战争最艰难时期延安军民救亡图存的崇高精神境界;(4)艾青在上海加入左翼作家联盟而入狱,狱中创作的《大堰河——我的保姆》是献给中国大地上勤劳善良而又命运悲苦的普通农妇的颂歌。

1.在遣词造句和引用中任选一个方面,赏析甲文第⑨段的语言运用。(3分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] “遣词造句”就是具有长短结合,骈散结合等语言特点;“引用”就是引用古典诗词、名人名言。

①首先看造句上,“施肥,松土,整畦,下种”“人勤地不懒”“验证不远,不出十天八天”等都是短句;“但是种菜是极有乐趣的事情。种菜的乐趣不只是在吃菜的时候”“出一分劳力就一定能有一分收成”都是长句;“条播的行列整齐,撒播的万头攒动,点播的傲然不群,带着笑,发着光”是整句,“认真干起来也很累人,就劳动量说”是散句,整散结合,长短错落,参差不齐,使句子有变化感,而且表意简洁而活泼,节奏舒缓而明快,生动形

象地表现了充满诗情画意的场景。②其次看引用上,“种菜如绣花”引用俗语,写出种菜的细致。引用“一亩园十亩田”等农谚使语言质朴,贴合种菜内容,表现了作者已成为真正的生产者。“春食苗,夏食叶,秋食花实而冬食根,庶几西河南阳之寿”引用文言文,写出种菜的乐趣。引用“夜雨剪春韭”等古诗文,使语言质朴中显典雅,平易中显隽永,加深了作品的内涵,贴合种菜者特有的身份。

[答案] (示例一)“施肥,松土,整畦,下种”,“条播的行列整齐,撒播的万头攒动,点播的傲然不群,带着笑,发着光”,等等,这些是短句、整句。本段以短句、散句为主而间以长句、整句,使表意简洁而活泼,节奏舒缓而明快,生动形象地表现了充满诗情画意的场景,表达了劳动时的惬意和哲思。

(示例二)引用农谚使语言质朴,贴合种菜内容,表现了作者已成为真正的生产者。引用苏东坡和杜甫的句子衬托了延安生产者更崇高的精神境界,拓宽丰富了菜园,加深了作品的内涵;引用文人句子,使语言质朴中显典雅,平易中显隽永,贴合种菜者特有的身份。

2.甲文第⑩段和乙文的写景状物反映了相同的审美倾向,请作分析。(4分)

___________________________________________________________

[解析] ①首先分析甲文,“煦暖的阳光照得人浑身舒畅。新鲜的泥土气息,素淡的蔬菜清香”“听菜畦里昆虫的鸣声;蒜在抽薹,白菜在卷心,芫荽在散发脉脉的香气”等句子描写菜园暮春中午和晚上的景物,有色彩,有味道,有声音,画面明丽温馨。乙文中,“蓝天明月,秃顶的山,单调的黄土,浅濑的水”描写天的蓝,月的明,山的秃,土的黄,水的浅等,同样是色彩明丽。②两文的相

同之处还表现在,笔下的景物都是“生产归来的劳动者”的眼中之景,人兴高采烈,景温馨和谐,人与景和谐相处,两文以人物为中心赞扬人与自然的和谐,歌颂充满崇高人类精神的田园风光。

[答案] (示例)①煦暖的阳光、蔬菜的清香、昆虫的鸣声、蒜在抽薹、白菜在卷心等等,与满天的彩霞、雪白的泡沫、黄土、蓝天明月、金黄的小米饭、翠绿的油菜一样,画面明丽温馨。暮春中午间苗中耕、夏季畦头乘凉夜谈的情景与从“生产”归来的“风景”一样,人是景物的核心。②两文都选取色彩明丽、生机盎然的景物,追求诗情画意、优美和谐的意境,情景交融余味无穷,都以人物为中心赞扬人与自然的和谐,歌颂充满崇高人类精神的田园风光。

练案63 专项对点 分析现当代文学作品背后的文化和社会历史属性

一、阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

一棵被描写的树

东 西

它就站在那儿,站在谷里村风声呼呼的坳口,年龄两百多岁,身材粗壮,需要两人张开手臂才能合抱,高一百多米,枝丫撑开像一把巨伞。进村的人首先看见它,离村的人最后离开它。

第一次长久地注视它,是父母去卖粮迟迟不归。一大早,他们就挑着晒干的粮食走出村庄,把我一个人留在家里。下午还没看见他们的身影,我便担心起来,担心他们遇到麻烦,一时半会儿回不来。太阳离落下去的地方越来越近,饥肠辘辘的我坐在家门口盯着村头,盼望他们快点从枫树下闪出来。可是直看到太阳落山,直看到枫树的叶子由一张一张变成一团一团,直看到枫树的枝干糊成一片,他们也没有出现。虽然小路看不见了,枫树也看不见了,眼前一片漆黑,但我的目光仍然朝着它的方向,好像还看得见它,好像只要这么长久地看着,父母就会回来得快一点。

第二次长久地注视它,是我高考之后等待录取通知书的日子。那年夏天,我在县城参加完高考后,便回家跟着父母劳动。在面朝黄土背朝天、汗流如雨的日子里,心里总是隐隐腾起一丢丢希望。那时姐夫在村部做文书,他说了,只要在村部看到我的录取通知书,就会提前飞奔而来。于是,每天下午我就伸长脖子遥望,第一次知道“把坳口望矮”是什么滋味,第一次晓得一个人跟一棵树可以望出伟大的友谊。是的,那年夏天,我望着它的叶子从深绿变成浅绿,发现即使每一片树叶都是绿的,但却有一层淡淡的黄晕提前

笼罩在树冠上。我记住了它的粗枝,记住了它的整体和局部,记住了树叶如何在夕阳照耀下折射反光,而又因为风的干扰让那些反光若隐若现,记住了不同等级的风如何摇晃它,记住了夜色如何像糨糊渐渐挂满它的枝丫。直到快把它的每个细节都倒背如流时,我才接到姐夫带回来的录取通知书。那份迟来的通知书,仿佛是为了腾出时间,让我更加仔细地打量树,了解它。

那年九月,我离开村庄到更远的地方上学。走过大枫树时我像被谁拽了一下,忽然回头,第一次从这个角度端详它。这是另一番景象,它的两根主枝丫像巨人的手臂那样张开,树冠撑得更大,比从村庄看它时显得更为粗犷有力,仿佛那边是柔美,这边是刚健。透过它的枝丫可以看见村庄零零星星的房屋,看得见站在家门口挥手送别我的亲人。这样的情景在我的短篇小说《天空划过一道白线》中有所描述,那就是:“走着走着,他感到前方的吸力渐渐变弱,身后的吸力却越来越大,忍不住一回头。全村人都在朝他挥手,他们的手像风里翻飞的树叶。而他的家孤独地站在村头,被狂风呼呼地吹着,仿佛快要被吹哭了。”

也是从我回望的那一刻起,它在我心目中不再是一棵普通的树,而是具有了强大的牵引力。21岁那年,我到布柳河畔的平腊村做基层工作。布柳河是红水河支流,水美鱼肥,青山隐隐。平腊村坐落在布柳河河谷,地势平坦,水量充足,周围尽是稻田。站在浪花翻滚的河岸,闻着树木百草的馨香,我抬头朝家的方向望去。天哪!只一眼,我就看见它站在高高的山上,浓荫如盖,仿佛远在天边又近在眼前。乡愁瞬间涌来,像拳头猛地捶打胸口。我背上书包朝着它的方向拔腿就走,一会儿淹没于草坡一会儿穿行于树林,上沟下坎,爬山越岭,虽然多次迷路,但只要找个空地一抬头,准能

看到它。只要一看到它,我就把它当准星瞄准,两点一线,便又能回到正确的路上。当时交通不便,在县城工作的我快一年没回家了。我扑哧扑哧地走着,一刻也不想停歇,一边走一边想念父母,想象他们见到我时的惊讶表情。从太阳初升走到日头悬顶,三个多小时,又饥又渴的我终于回到谷里。不巧,父母下地干活去了,我家门头挂着一把铁锁。我不知道他们在哪块地头,便拨开自家的窗门,爬进屋去,炒了一碗米饭,煮了一碗鸡蛋汤,填满肚子后,留下一张字条和几张钞票,又拔腿回程。出发前我站在儿时遥望树的位置,呆呆地看了一会儿,想只是因为在山下多看了它一眼,我竟要来回走三十多公里的山路。

后来我开始写作,当需要一个村庄的名称时,我脱口而出“一棵枫”,就这样,它被我写进了散文和小说。“到了秋天,那些巴掌大的树叶从树上飘落,它们像人的手掌拍向大地,乡村到处都是啪啪的拍打声。无数的手掌贴在地面,它们再也回不到原来的地方,要等到第二年春天,树枝上才长出新的手掌。”我曾这样描写过它。在小说里,它拉近了老乡间的情感距离:“刘建平说我是鼎罐厂的,就在你们村的山下。平时我们一抬头,就看得见你们坳口那棵树。那棵树实在太大了,十几里远都看得见。有次我路过时正好落雨,就躲到树下,结果衣服一点都没湿着。”

就这样,它变成了一棵被我经常描写的树,变成了一棵具有审美价值和精神力量的树。是的,如果我要给我的家乡设计一个标志,那一定就是它。因为在这里只有想象的历史,却没有印证的实物;只有口口相传的过往,却没有文字的记载。唯一大一点的物件或者说久一点的实体就是它。它像挺立在村口的摄像头,既见证了村庄的历史,也捕捉了每个人的蛛丝马迹。

(有删改)

√

1.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.父母外出卖粮迟迟不归,幼小的“我”一直在盼望,直接原因是从太阳快要落山到眼前漆黑,我早已饥肠辘辘。

B.高考后我焦急地等待录取通知书,在村部做文书的姐夫虽然答应一看到通知书就会送给我,但他还是因故迟送了。

C.“我”在布柳河畔与回来的山路上看到村口的老枫树,可以说,每一次“看到”都是物理意义上的,即真的看到。

D.老枫树“那边是柔美,这边是刚健”,两种不同的风格其实是老枫树本身就具有的,并不是源于“我”的发现。

C [A项,“直接原因是从太阳快要落山到眼前漆黑,我早已饥肠辘辘”错误,直接原因是担心父母的安全;B项,“因故迟送了”错误,文中所说的“迟来”是相对“我”的盼望而言;D项,“其实是老枫树本身就具有的”错误,这两种风格是“我”的发现,老枫树并不具备。]

√

2.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.开篇运用拟人、夸张和比喻的修辞手法描写老枫树,使老枫树高大巍峨和村庄守护者的形象毕现。

B.作者在写老枫树的过程中多次抒发对父母的挚爱之情,但不能据此得出“老枫树象征父母”的论断。

C.文章细致描写平腊村的景象,意在说明他乡再怎么富饶美好,也取代不了家乡在“我”心中的地位。

D.从“拨开自家的窗门”到“拔腿回程”,一串的动词给人一气呵成之感,“我”的行程之紧跃然纸上。

A [A项,“夸张”错误,没有运用夸张手法,文中的“两百多岁”“高一百多米”是事实。]

3.本文三处引用作者自己文学作品中的文字,请简要分析这样安排的用意。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①本文标题是“一棵被描写的树”,结合“这样的情景在我的短篇小说《天空划过一道白线》中有所描述……”可知,以文学作品中对老枫树的描述,照应标题中的“被描写”;②结合“他感到前方的吸力渐渐变弱,身后的吸力却越来越大……而他的家孤独地站在村头,被狂风呼呼地吹着,仿佛快要被吹哭了”“‘到了秋天,那些巴掌大的树叶从树上飘落,它们像人的手掌拍向大地,乡村到处都是啪啪的拍打声’”“在小说里,它拉近了老乡间的情感距离……”等可知,从有牵引力、钟情大地(扎根大地)、拉近乡

情三个方面刻画老枫树,丰满老枫树形象,体现作者对老枫树情感的一贯性;③作者在写老枫树的过程中多次引用作者自己文学作品中的文字,如“‘刘建平说我是鼎罐厂的,就在你们村的山下。平时我们一抬头,就看得见你们坳口那棵树。那棵树实在太大了,十几里远都看得见。有次我路过时正好落雨,就躲到树下,结果衣服一点都没湿着’”,使行文富有变化,丰富读者的阅读体验。

[答案] ①以文学作品中对老枫树的描述,照应标题中的“被描写”;②从有牵引力、钟情大地(扎根大地)、拉近乡情三个方面刻画老枫树,丰满老枫树形象,体现作者对老枫树情感的一贯性;③使行文富有变化,丰富读者的阅读体验。

★4.散文在写景状物的同时,反映了作者的审美倾向和人生思考,折射出民族的审美传统。请结合文本,谈谈本文体现了哪些民族审美传统。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①结合“出发前我站在儿时遥望树的位置,呆呆地看了一会儿,想只是因为在山下多看了它一眼,我竟要来回走三十多公里的山路”可知,树的位置就是家乡的位置,体现了眷恋故土的民族审美传统,作者写自己生命之源、精神之根的故乡谷里村,描写家

乡,讴歌家乡;②结合“第一次长久地注视它,是父母去卖粮迟迟不归……”可知,对父母的牵挂体现了珍爱亲情的民族审美传统,作者刻骨地牵挂留守在故乡的父母血亲,表达亲情,呵护亲情;③结合“就这样,它变成了一棵被我经常描写的树,变成了一棵具有审美价值和精神力量的树。是的,如果我要给我的家乡设计一个标志,那一定就是它”可知,树作为一种自然物,与“我”产生情感关联,体现了亲近自然的民族审美传统,作者极力描写见证并参与自己成长的老枫树,尊重自然,拥抱自然。

[答案] ①体现了眷恋故土的民族审美传统,作者写自己生命之源、精神之根的故乡谷里村,描写家乡,讴歌家乡;②体现了珍爱亲情的民族审美传统,作者刻骨地牵挂留守在故乡的父母血亲,表达亲情,呵护亲情;③体现了亲近自然的民族审美传统,作者极力描写见证并参与自己成长的老枫树,尊重自然,拥抱自然。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。(16分)

春秋时代的春与秋

李 舫

公元前五百余年的某一天,两位衣袂飘飘的智者翩然相遇。时间,不详;地点,不详;观众,不详。但是,他们短暂的对话,却留下一段妙趣横生的传世佳话。

其中的一位,温而厉,恭而安,儒雅敦厚,威而不猛。另一位,年略长,耳垂肩,深藏若虚,含而不露。这也许是他们的第二次会面,但并不重要,重要的是,此后两千五百余年的岁月中,我们将渐渐知晓这场对话对于世界历史、对于人类文明的伟大意义。

一

他们,一个是孔子,一个是老子。

“孔子适周,将问礼于老子”,司马迁在《史记》中写道。孔子是两千五百年来儒家的始祖,老子是两千五百年来道学的滥觞。这一天,年幼些的孔子将去向年长的老子求教。

贵族世家的孔子生于鲁襄公二十二年,尽管他被后世尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,但身世并不光彩,“纥与颜氏女野合而生孔子,祷于尼丘得孔子”。孔子生而七漏,首上圩顶,所以他

的母亲为他取名曰丘。与孔子相比,平民出身的老子身世颇为含混,除弥漫坊间的奇闻逸趣外,只知道他“姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也”,某一日,骑青牛西出函谷关,从此一去不复返。

孔子对老子一向有着极大的好奇。我们不妨想象这样的场景——两位孤独的智者踽踽独行,他们的神情疲倦而诡谲,赫然卓立,没人理解他们的激奋,更没人理解他们的孤独和愁苦。

孔子的弟子曾点有“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的志向,颇得孔子的赞许。这是一幅春秋末期世态人情的风俗画,生命的充实和欢乐盎然风中。阳光明媚,春意欢愉,人们沐浴、歌唱、远眺,无忧无虑,身心自由,我们似乎从中感受到了春的和煦,歌的嘹亮,诗的馥郁。

老子也徘徊在这春末的暖阳中,他看到的却是不同的景象:“唯之与阿,相去几何?美之与恶,相去若何?”在他的耳边,是呼喊声、应诺声、斥责声,世事喧嚣纷扰,世人兴高采烈,就像要参加盛大宴席,又如春日登台览胜,媸妍良善邪恶美丽狰狞,又有什么分别,谁又能够分辨?

“俗人昭昭,我独昏昏。俗人察察,我独闷闷。”在茫茫人海中,老子反复抒写自己“独异于人”的孤独与惆怅,在“小我”与“大众”之间种种难以融合的差异中,老子在反思、在犹豫、在踟蹰、在审视众生、在拷问自己。这孤独和惆怅曾吸引过年幼的孔子,而这一次,他想问的是,孤独和惆怅背后的机杼。

历史的天空,就在这一刻定格。

一个温良敦厚,其文光明朗照,和煦如春;一个智慧狡黠,其文潇洒峻峭,秋般飘逸。他们是春秋时代的春与秋。两千五百年前的这一刻,他们终于相遇。

老子直言不讳。他认为孔子所说的礼,倡导它的人和骨头都已经腐烂了,只有其言论还在。况且君子时运来了就驾着车出去做官,生不逢时,就像蓬草一样随风飘转。他建议孔子,抛弃他的骄气和过多的欲望,抛弃做作的情态神色和过大的志向,这些对于孔子、对于世人,都是没有好处的。

寥寥数语,意味隽永。这不仅是中国文化史上两个巨人的对话、中国思想史上两位智者的相遇,更是两个流派、两种思想的碰撞和激发。战乱频仍、诸侯割据的春秋年代,老子和孔子的会面别有深意。

二

这次问礼对于孔子,是晴天霹雳,更是醍醐灌顶。

老子与孔子性格迥异。老子致虚守静、知雄守雌,孔子信而好古、直道而行。然而,老子作为周守藏室之史,孔子作为摄相事的鲁国大司寇,两者自然都有辅教天子行政的职责,救亡图存的使命将他们联系在一起。

《春秋左氏传》评价,春秋时代是一个“礼崩乐坏”的时代。翻开春秋时期的社会历史,不难看到其中充斥的血污和战乱。诸侯割据,礼教崩殂,周天子的权威逐渐坠落,世袭、世卿、世禄的礼乐制度渐次瓦解,各国诸侯假“仁义”之名竞相争霸,卿大夫之间互相倾轧。值此之时,老子的避世、孔子的救世,不可谓不哀不恸也。

老子之高标自持、之高蹈轻扬,确是世俗之人、尘俗之世难以想象,更难以理解的。老子研究道德学问,只求隐匿声迹,不求闻达于世。

当然,同样作为一代宗师,孔子也不会因为一次谈话而轻易改变自己的立场和志向。与其相呴以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖吧。孔子依然故我,宵衣旰食,席不暇暖,赶起牛车,带领他的弟子出发了。他们周游列国,宣传自己的主张,纵使困难重重,也要“知其不可为而为之”。

这是春秋时代怎样的一幅画卷?黑格尔说过:“一个民族有一群仰望星空的人,他们才有希望。”两千五百年前漆黑的长夜里,两位仰望星空的智者,刚刚结束一场人类历史上的伟大对话,旋即坚定地奔向各自的未来——一个怀抱“至智”的讥诮,“绝圣弃智”“绝仁弃义”“绝巧弃利”;一个满腹“至善”的温良,惶惶不可终日,“累累若丧家之狗”。在那个风起云涌、命如草芥的时代,他们孜孜矻矻,奔突以求,终于用冷峻包藏了宽柔,从渺小拓展着宏阔,由卑微抵达至伟岸,正是因为有他们的秉烛探幽,才有了中国文化的纵横捭阖、博大精深。

老子与孔子的这一次会面,尽管短暂,却完满地完成了中国文化内部的第一次碰撞、升华。

(有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.孔子和老子相遇的时间、地点等均不详,两人会面的场景颇具神秘感,给后人留下许多想象空间。

B.文章提到孔子的身世并不光彩、老子的身世含混,是为了表现春秋时期礼崩乐坏,社会动荡,成才不易。

C.同样沐浴在春末的暖阳中,孔子和老子的感受却不尽相同,是因为两人性情有别,思想理念不同。

D.这次会面后,孔子并没有轻易改变自己的立场和志向,而选择周游列国,继续宣传自己的救世主张。

√

B [B项,“为了表现春秋时期礼崩乐坏,社会动荡,成才不易”错误,目的关系不成立,文章提到孔子的身世并不光彩、老子的身世含混,只是对二人的身世背景进行介绍,不是“为了表现春秋时期礼崩乐坏,社会动荡,成才不易”。]

√

6.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文章开篇用齐整的短句勾勒孔子与老子的神貌,将两人并举,表明二者在这场历史对话中同等重要。

B.文章引用《史记》关于孔子问礼的记载,使作者对这次会面的想象有了历史依据,增强了真实感和文化底蕴。

C.“这是春秋时代怎样的一幅画卷?”这一问句饱含深情,一改前文冷静的叙写,引出后文对两位智者热情的赞美。

D.文章综合运用记叙、描写、抒情、议论等多种表达方式,回望了两位思想巨人的这场对话,视野宏阔,富于思辨。

C [C项,“前文冷静的叙写”错误,前文的叙写并不完全“冷静”,也带有作者个人的主观色彩,如“他们短暂的对话,却留下一段妙趣横生的传世佳话”“我们将渐渐知晓这场对话对于世界历史、对于人类文明的伟大意义”,表现了作者对孔子和老子的赞美。]

7.文章的标题具有多重意蕴,请结合文本加以分析。(4分)

___________________________________________________________

[解析] ①根据“一个温良敦厚,其文光明朗照,和煦如春”“一个智慧狡黠,其文潇洒峻峭,秋般飘逸”“他们是春秋时代的春与秋”,可知:“春”指年幼些的孔子,温良敦厚,其文光明朗照,和煦如春;“秋”指年长的老子,智慧狡黠,其文潇洒峻峭,秋般飘逸。②根据“孔子是两千五百年来儒家的始祖,老子是两千五百年来道学的滥觞”“这不仅是中国文化史上两个巨人的对话、中国

思想史上两位智者的相遇,更是两个流派、两种思想的碰撞和激发”,可知:“春”指救世的儒家学说,“秋”指避世的道家学说。③根据“战乱频仍、诸侯割据的春秋年代,老子和孔子的会面别有深意”“这是一幅春秋末期世态人情的风俗画,生命的充实和欢乐盎然风中”“在他的耳边,是呼喊声、应诺声、斥责声,世事喧嚣纷扰……又有什么分别,谁又能够分辨”,可知:“春和秋”指春秋末世的时代特征,既有充实欢乐的一面,也有萧瑟冷峻的一面。

[答案] ①“春”指年幼些的孔子,温良敦厚,其文光明朗照,和煦如春;“秋”指年长的老子,智慧狡黠,其文潇洒峻峭,秋般飘逸。②“春”指救世的儒家学说,“秋”指避世的道家学说。③“春和秋”指春秋末世的时代特征,既有充实欢乐的一面,也有萧瑟冷峻的一面。

★8.有人说中国现代文学的特点之一是“感时忧国”,作家的目光更多地凝聚在国家命运和人民悲欢上。你认为本文是否体现了这种创作追求?请结合文本分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 如果认为体现了“感时忧国”的创作追求。①由“两位孤独的智者踽踽独行……更没人理解他们的孤独和愁苦”“老子反复抒写自己‘独异于人’的孤独与惆怅”“老子在反思、在犹豫、在踟蹰、在审视众生、在拷问自己”“两者自然都有辅教天子行政的职责,救亡图存的使命将他们联系在一起”等内容,可知孔子与老子会面的故事,聚焦于两人对时代的忧思上。②由“此后两千五百余年的岁月中……对于人类文明的伟大意义”“在那个风起云涌、命如草芥的时代……才有了中国文化的纵横捭阖、博大精深”等内容,可知作者的抒情和议论都与国家的文化兴衰有关。③由“老子的避世、孔子的救世,不可谓不哀不恸也”“同样作为一代宗师,孔子也不会因为一次谈话而轻易改变自己的立场和志向”“老子与孔子的这一次会面……的第一次碰撞、升华”等内容,可以引发读者感受到作者热切的家国情怀。

如果认为没有体现“感时忧国”的创作追求。①由“他们,一个是孔子,一个是老子”“孔子的弟子曾点……无忧无虑,身心自由”“老子也徘徊在这春末的暖阳中……又有什么分别,谁又能够分辨”等内容,可知文章讲述的是历史人物孔子和老子的故事,而没有对当下的时代问题展开探讨。②由“此后两千五百余年的岁月中,我们将渐渐知晓这场对话对于世界历史、对于人类文明的伟大意义”“历史的天空,就在这一刻定格”“正是因为有他们的秉烛探幽,才有了中国文化的纵横捭阖、博大精深”等内容,可知作者赞美孔子和老子会面对中国文化的深远意义,没有感伤、忧虑之情。③由“这不仅是中国文化史上两个巨人的对话、中国思想史上两位智者的相遇,更是两个流派、两种思想的碰撞和激发”“老子与孔子的这一次会面,尽管短暂,却完满地完成了中国文化内部的第一次碰撞、升华”,读者能从中感受到文化传承的不易和中国文化的坚韧、博大,没有突出“感时忧国”。

[答案] (示例一)我认为本文体现了“感时忧国”的创作追求。①文本中孔子与老子会面的故事聚焦在两人对时代的忧思上。②作者由此引发的抒情和议论都与国家的文化兴衰有关。③读者从文本中可以感受到作者热切的家国情怀。

(示例二)我认为本文没有体现“感时忧国”的创作追求。①文章讲述的是历史人物的故事,没有对当下的时代问题展开探讨。②作者赞美了孔子和老子会面对中国文化的深远意义,没有感伤、忧虑之情。③读者从中能感受到文化传承的不易和中国文化的坚韧、博大,没有突出“感时忧国”。

谢 谢 !

板块三 文学类文本阅读

专题二 散文阅读

学案56 分析现当代文学作品背后的文化和社会历史属性

教材“学习提示”“单元学/研习任务”“导语” 命题点提炼

必修上册第七单元“导语” 学习本单元的写景抒情散文,体会民族审美心理,提升文学欣赏品位,培养对自然的热爱之情。 ①探究民族审美心理和时代精神

②注重对作品的个性化解读

教材“学习提示”“单元学/研习任务”“导语” 命题点提炼

必修上册第七单元“单元学习任务” 1.本单元的文章在写景状物的同时,反映了作者的审美倾向和人生思考,折射出民族的审美传统。从下面的话题中任选一个进行研讨。 2.在郁达夫的笔下,故都的秋特别“清” “静”“悲凉”,带着传统文人的某种审美情趣。阅读《故都的秋》,分析其中哪些地方体现了民族审美心理和审美特点。 ①探究民族审美心理和时代精神

②注重对作品的个性化解读

教材“学习提示”“单元学/研习任务”“导语” 命题点提炼

必修下册第二单元“单元学习任务” 在阅读、观看的基础上,从故事情节、角色安排、演出形式以及剧作中渗透的民族审美心理等方面,谈谈你对传统戏曲的认识。 ①探究民族审美心理和时代精神

②注重对作品的个性化解读

教材“学习提示”“单元学/研习任务”“导语” 命题点提炼

选择性必修下册第二单元“导语” 研习本单元,要结合特定的社会历史背景,理解作品的思想文化内涵,探索其中蕴含的民族心理和时代精神,了解百年来人们社会生活和情感世界变动的轨迹。 ①探究民族审美心理和时代精神

②注重对作品的个性化解读

教材“学习提示”“单元学/研习任务”“导语” 命题点提炼

选择性必修下册第二单元“单元研习任务” 现当代文学是近百年中国社会的一面镜子,折射出社会变革发展的曲折历程,在表现民族心理和时代精神方面有着独特的贡献。 ①探究民族审美心理和时代精神

②注重对作品的个性化解读

“分析现当代文学作品背后的文化和社会历史属性”紧密关联着“探究民族审美心理和时代精神”及“注重对作品的个性化解读”两个命题点。通过深入挖掘作品的文化底蕴和社会历史背景,可以揭示出民族特有的审美心理与作品所反映的时代精神之间的内在联系。同时,个性化解读作品是理解这些属性不可或缺的一环,它要求我们从作者独特的视角出发,感受作品中的情感与思想,从而更全面地把握作品所蕴含的文化价值和社会意义。

文学背后的文化与社会属性“3角度”

1.整体把握,对于文学作品不能孤立看待,要将其放在整个历史时期,把握整个特定时期的思想倾向和主要特点。

2.充分理解文学与社会历史现实的密切关系。

以中国现当代文学为例,中国现代文学处于特定的历史时期:国家落后挨打,人民灾难深重,民族危难重重,生活在其间的作家也很难脱离这样的社会现实,去写纯唯美的作品。

3.发现作品笔触的着眼点与投射群体。

以现当代文学作品为例,由于国家落后挨打,人民灾难深重,民族危难重重的历史特性,卓越的文学家往往会将他们的目光和笔触更多地投射到国家命运和人民悲欢上。不同体裁的作品,其写作出发点往往都根植于现实的大地,表现当时中国人民的生活和苦难,并力图为民族新生寻找出路。

(选择性必修下册第二单元)有人说中国现代文学的特点之一是“感时忧国”,作家的目光更多地凝聚在国家命运和人民悲欢上。你是否赞同这种概括?联系自己读过的现代文学作品,特别是本单元作品,作出你的判断并说明理由,与同学交流。

___________________________________________________________

[答案] 赞同。“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”以鲁迅为代表的现代作家所创作的现代文学作品体现了这种“感时忧国”的特点。

(1)近现代中国国力衰微,内忧外患,作家要承担的社会责任比以往任何一个时代都更为沉重,同样是关注民生,现代作家关注的并不仅仅是百姓艰难的生计、沉重的赋税问题,现代作家开始认识到,改变普通民众苦难生活的根本并不在于一个清明的政权形式,而在于百姓自身的觉醒与思想解放。从这一点上来说,现代作家“感时忧国”的情怀远远高出了历史上任何一个时代,他们对国民劣根性的探讨和改良国民性的努力,对普通民众真正获得做人的资格起到了重要的社会启蒙作用。如鲁迅的小说《药》《阿Q正传》等。

(2)现代文学“感时忧国”的目的也与传统文人有所不同。传统文人在诗文中“感时忧国”,他们所表达的爱国思想中的忠君意识非常明显。现代文学中的“感时忧国”常常表现为对当政政府的严厉批评,作家们把艺术创作作为向不公道的社会制度挑战的武器。如老舍的戏剧《茶馆》、鲁迅的小说《祝福》、艾青的诗歌《大堰河——我的保姆》等。

(3)现代作家的“感时忧国”表现出了积极进取、奋发有为的一面,这种精神状态体现在对中国未来的发展信心和铁肩担道义的主人翁姿态上。在梁启超的笔下,未来的中国将是少年的中国,他热情地呼唤中国的少年们振作起来。在鲁迅的笔下,未来是光明的,他呼唤精神界之战士的诞生,呼唤真正的勇士的到来。在郭沫若的笔下,未来的中国是浴火重生的凤凰,光明、新鲜、华美、芬芳。而这种精神将永远是中华文化不断创新、保持永久生命力的动力。

现代作家的“感时忧国”中体现的对“国家”“民族”命运的思考,是与对于“人”的思考紧密关联的,也就是认识到了新的中国需要“新人”,认识到了“立国”与“立人”、“救亡”与“启蒙”的内在统一性。现代文学的“感时忧国”不仅仅是一种关怀,而且是一种思想方法,是新式知识分子通过文学来探寻救国之路的一种指向。

现当代文学中“感时忧国”的具体表现如下:

(1)关注民生。

在关注百姓生计艰难、赋税沉重的同时,对国民劣根性进行探讨,并探索国民性改良的方向,这种努力起到了重要的社会启蒙作用,促进了百姓自身的觉醒与思想解放。如鲁迅的《阿Q正传》以辛亥革命前后的中国农村为背景,用现实主义的手法,描写了一个无名无姓、无家无业的贫苦雇农阿Q短暂的一生,以喜剧的夸张笔墨,刻画了阿Q的“精神胜利法”,揭示了旧中国国民的“劣根性”,体现了鲁迅作品一贯的批判国民性的主题。

(2)关注国家命运。

对内反对封建专制制度的压迫,对外抨击列强的入侵,思想上要破除旧制度、旧礼教的束缚,建构文化的新秩序,等等。现代作家面临形势的复杂,所要做出的牺牲之巨大,都远远超出了历史上的任何时代。如在小说《边城》中,作者极力讴歌传统文化中流传至今的美德,是相对于传统美德受到破坏、到处充溢着金钱主义的浅薄庸俗和腐化堕落的现实而言的;在摹写边城人的生命形态和生活方式中,隐含着对现实生活中古老美德、价值观失落的痛心,以及对现代文明物欲泛滥的批判。作者推崇边城人的生活方式,也想以此重建民族的品德和人格,在其优美的笔触之下,蕴藏着对国家与民族命运的关注。

(3)表现出了积极进取、奋发有为的精神状态。

这种精神状态体现在对中国未来的发展信心和铁肩担道义的主人翁姿态上。在梁启超的笔下,未来的中国将是少年的中国,他热情地呼唤中国的少年们振作起来。在鲁迅的笔下,未来是光明的,他呼唤精神界之战士的诞生,呼唤真正的勇士的到来。在郭沫若的笔下,未来的中国是浴火重生的凤凰,光明、新鲜、华美、芬芳。而这种精神将永远是中华文化不断创新、保持永久生命力的动力。

(2024·上海市宝山区高三二模)阅读下面甲乙两文,完成后面的题目。

甲

菜园小记(节选)

吴伯箫

①种花好,种菜更好。花种得好,姹紫嫣红,满园芬芳,可以欣赏;菜种得好,嫩绿的茎叶,肥硕的块根,多浆的果实,却可以食用。俗话说:“瓜菜半年粮。”

②我想起在延安蓝家坪我们种的菜园来了。

③说是菜园,其实是果园。那园里桃树杏树很多,还有海棠。每年春二三月,粉红的桃杏花开罢,不久就开绿叶衬托的艳丽的海棠花,很热闹。果实成熟的时候,杏是水杏,桃是毛桃,海棠是垂垂联珠,又是一番繁盛景象。

④果园也是花园。那园里花的种类不少。木本的有蔷薇,木槿,丁香,草本的有凤仙,石竹,夜来香,江西腊,步步高……草花不名贵,但是长得繁茂泼辣。甬路的两边,菜地的周围,园里的角角落落,到处都是。

⑤说的菜园,是就园里的隙地开辟的。

⑥那几年,在延安的同志,大家都在工作,学习,战斗的空隙里种蔬菜。机关,学校,部队里吃的蔬菜差不多都能自给。窑洞的门前,平房的左右前后,河边,路边,甚至个别山头新开的土地都种了菜。

⑦我们种的那块菜地,在那园里是条件最好的。土肥地整,曾经有人侍弄过,算是熟菜地。地的一半是韭菜畦。韭菜有宿根,不要费太大的劳力,只要施施肥,培培土,浇浇水,出了九就能发出鲜绿肥嫩的韭芽。最难得的是,菜地西北的石崖底下有一个石窠,

挖出石窠里的乱石沉泥,石缝里就涔涔地流出泉水。石窠不大,但是积一窠水恰好可以浇完那块菜地。积水用完,一顿饭的工夫又可以蓄满。水满的时候,一清到底,不溢不流,很有点像童话里的宝瓶,水用了还有,用了还有,不用就总是满着。泉水清冽,不浇菜也可以浇果树,或者用来洗头,洗衣服。“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”。这比沧浪之水还好。

⑧“庄稼一枝花,全靠粪当家”。为了积肥,大家趁早晚散步的时候到大路上拾粪,那里来往的牲口多,“只要动动手,肥源到处有”啊。我们请老农讲课,大家跟着学了不少知识。有的学会烤烟,自己做挺讲究的纸烟和雪茄;有的学会蔬菜加工,做的番茄酱能吃到冬天;有的学会蔬菜腌渍、窖藏,使秋菜接上春菜。

⑨种菜是细致活儿,“种菜如绣花”;认真干起来也很累人,就劳动量说,“一亩园十亩田”。但是种菜是极有乐趣的事情。种菜的乐趣不只是在吃菜的时候,像苏东坡在《菜羹赋》里所说的:“汲幽泉以揉濯,抟露叶与琼枝。”或者像他在《后妃菊赋》里所说的:“春食苗,夏食叶,秋食花实而冬食根,庶几西河南阳之寿。”种菜的整个过程,随时都有乐趣。施肥,松土,整畦,下种,是花费劳动量最多的时候吧,那时蔬菜还看不到影子哩。可是“种瓜得瓜,种豆得豆”,就算种的只是希望,那希望也给人很大

的鼓舞。因为那希望是用诚实的种子种在水肥充足的土壤里的,人勤地不懒,出一分劳力就一定能有一分收成。验证不远,不出十天八天,你留心那平整湿润的菜畦吧,就从那里会生长出又绿又嫩又茁壮的瓜菜的新芽哩。那些新芽,条播的行列整齐,撒播的万头攒动,点播的傲然不群,带着笑,发着光,充满了无限生机。一棵新芽简直就是一颗闪亮的珍珠。“夜雨剪春韭”是老杜的诗句吧,清新极了;老圃种菜,一畦菜怕不就是一首更清新的诗?

⑩暮春,中午,踩着畦垅间苗或者锄草中耕,煦暖的阳光照得人浑身舒畅。新鲜的泥土气息,素淡的蔬菜清香,一阵阵沁人心脾。一会儿站起来,伸伸腰,用手背擦擦额头的汗,看看苗间得稀稠,中耕得深浅,草锄得是不是干净,那时候人是会感到劳动的愉快的。夏天,晚上,菜地浇完了,三五个同志趁着皎洁的月光,坐在畦头泉边,吸吸烟;或者不吸烟,谈谈话;谈生活,谈社会和自然的改造,一边人声咯咯罗罗,一边在谈话间歇的时候听菜畦里昆虫的鸣声;蒜在抽薹,白菜在卷心,芫荽在散发脉脉的香气:一切都使人感到一种真正的田园乐趣。

1961年4月9日

乙

风景谈(节选)

茅 盾

①夕阳在山,干坼的黄土正吐出它在一天内所吸收的热,河水汤汤急流,似乎能把浅浅河床中的鹅卵石都冲走了似的。这时候,沿河的山坳里有一队人,从“生产”归来,兴奋的谈话中,至少有七八种不同的方音。忽然间,他们又用同一的音调,唱起雄壮的歌曲来了,他们的爽朗的笑声,落到水上,使得河水也似在笑。看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着

《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的,但现在,一律都被锄锹的木柄磨起了老茧了。他们在山坡下,被另一群所迎住。这里正燃起熊熊的野火,多少曾调朱弄粉的手儿,已经将金黄的小米饭、翠绿的油菜准备齐全。这时候,太阳已经下山,却将它的余晖幻成了满天的彩霞,河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出了雪白的泡沫,人们把沾着黄土的脚伸在水里,任它冲刷,或者掬起水来,洗一把脸。在背山面水这样一个所在,静穆的自然和弥满着生命力的人,就织成了美妙的图画。

②在这里,蓝天明月,秃顶的山,单调的黄土,浅濑的水,似乎都是最恰当不过的背景,无可更换。自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

1940年12月,于枣子岚垭。

有人说中国现代文学的特点之一是“感时忧国”,你是否赞同这种概括?依据甲乙两文和自己读过的上海某一作家的作品(包括生活在上海的非上海籍作家的作品),作出你的判断并说明理由,判断和理由用发言提纲的形式写。(6分)

[尝试解答] ___________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解题思维]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中的关键词是“感时忧国”,由此可以确定答题的主要方向。其次“是否赞同这种概括”,说明本题具有一定的开放性。“依据甲乙两文和自己读过的上海某一作家的作品”提示我们答题的主要依据。还得注意答题要使用“提纲”的表述形式。

第二步:速读文本,构建答题思维链

《菜园 小记》 由“我想起在延安蓝家坪我们种的菜园来了”“那几年,在延安的同志,大家都在工作,学习,战斗的空隙里种蔬菜。机关,学校,部队里吃的蔬菜差不多都能自给”等句可知,本文写在抗日战争时期,延安军民都参与劳动,生产自救。 两篇文章都真实再现了抗日战争时期,延安军民参与生产,救亡图存的崇高精神境界,体现了题干中所说的“感时忧国”的特点。

《风景谈》 由“看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的,但现在,一律都被锄锹的木柄磨起了老茧了。他们在山坡下,被另一群所迎住。这里正燃起熊熊的野火,多少曾调朱弄粉的手儿,已经将金黄的小米饭、翠绿的油菜准备齐全”可知,乙文描写的是一群艺术家参与劳动的情景,那些拉琴的、画画的、调朱弄粉的,都参与劳动生产。 两篇文章都真实再现了抗日战争时期,延安军民参与生产,救亡图存的崇高精神境界,体现了题干中所说的“感时忧国”的特点。

选取上 海作家 结合自己掌握的文学常识,选择鲁迅、艾青、郁达夫等,结合他们的作品分析其“感时忧国”的特点,如《大堰河——我的保姆》是献给中国大地上勤劳善良而又命运悲苦的普通农妇的颂歌。

第三步:组织语言,落实答题采分点

(1)明确中国现当代文学的特点,给1分。

(2)分别从《菜园小记》和《风景谈》两文的角度,答出“大生产运动”“生产”,并分析两文体现的“感时忧国”的特点。每点给1分。

(3)选取上海作家,答出其“感时忧国”的特点,给2分。

(4)使用提纲的形式,给1分。

[组织答案] ___________________________________________

[答案] 中国现当代文学的特点之一是感时忧国。提纲:(1)《菜园小记》以小菜园反映了延安军民大生产运动;(2)《风景谈》表现了延安艺术家们(鲁艺学院师生)生产归来的风景;(3)以上两篇散文都真实表现了抗日战争最艰难时期延安军民救亡图存的崇高精神境界;(4)艾青在上海加入左翼作家联盟而入狱,狱中创作的《大堰河——我的保姆》是献给中国大地上勤劳善良而又命运悲苦的普通农妇的颂歌。

1.在遣词造句和引用中任选一个方面,赏析甲文第⑨段的语言运用。(3分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] “遣词造句”就是具有长短结合,骈散结合等语言特点;“引用”就是引用古典诗词、名人名言。

①首先看造句上,“施肥,松土,整畦,下种”“人勤地不懒”“验证不远,不出十天八天”等都是短句;“但是种菜是极有乐趣的事情。种菜的乐趣不只是在吃菜的时候”“出一分劳力就一定能有一分收成”都是长句;“条播的行列整齐,撒播的万头攒动,点播的傲然不群,带着笑,发着光”是整句,“认真干起来也很累人,就劳动量说”是散句,整散结合,长短错落,参差不齐,使句子有变化感,而且表意简洁而活泼,节奏舒缓而明快,生动形

象地表现了充满诗情画意的场景。②其次看引用上,“种菜如绣花”引用俗语,写出种菜的细致。引用“一亩园十亩田”等农谚使语言质朴,贴合种菜内容,表现了作者已成为真正的生产者。“春食苗,夏食叶,秋食花实而冬食根,庶几西河南阳之寿”引用文言文,写出种菜的乐趣。引用“夜雨剪春韭”等古诗文,使语言质朴中显典雅,平易中显隽永,加深了作品的内涵,贴合种菜者特有的身份。

[答案] (示例一)“施肥,松土,整畦,下种”,“条播的行列整齐,撒播的万头攒动,点播的傲然不群,带着笑,发着光”,等等,这些是短句、整句。本段以短句、散句为主而间以长句、整句,使表意简洁而活泼,节奏舒缓而明快,生动形象地表现了充满诗情画意的场景,表达了劳动时的惬意和哲思。

(示例二)引用农谚使语言质朴,贴合种菜内容,表现了作者已成为真正的生产者。引用苏东坡和杜甫的句子衬托了延安生产者更崇高的精神境界,拓宽丰富了菜园,加深了作品的内涵;引用文人句子,使语言质朴中显典雅,平易中显隽永,贴合种菜者特有的身份。

2.甲文第⑩段和乙文的写景状物反映了相同的审美倾向,请作分析。(4分)

___________________________________________________________

[解析] ①首先分析甲文,“煦暖的阳光照得人浑身舒畅。新鲜的泥土气息,素淡的蔬菜清香”“听菜畦里昆虫的鸣声;蒜在抽薹,白菜在卷心,芫荽在散发脉脉的香气”等句子描写菜园暮春中午和晚上的景物,有色彩,有味道,有声音,画面明丽温馨。乙文中,“蓝天明月,秃顶的山,单调的黄土,浅濑的水”描写天的蓝,月的明,山的秃,土的黄,水的浅等,同样是色彩明丽。②两文的相

同之处还表现在,笔下的景物都是“生产归来的劳动者”的眼中之景,人兴高采烈,景温馨和谐,人与景和谐相处,两文以人物为中心赞扬人与自然的和谐,歌颂充满崇高人类精神的田园风光。

[答案] (示例)①煦暖的阳光、蔬菜的清香、昆虫的鸣声、蒜在抽薹、白菜在卷心等等,与满天的彩霞、雪白的泡沫、黄土、蓝天明月、金黄的小米饭、翠绿的油菜一样,画面明丽温馨。暮春中午间苗中耕、夏季畦头乘凉夜谈的情景与从“生产”归来的“风景”一样,人是景物的核心。②两文都选取色彩明丽、生机盎然的景物,追求诗情画意、优美和谐的意境,情景交融余味无穷,都以人物为中心赞扬人与自然的和谐,歌颂充满崇高人类精神的田园风光。

练案63 专项对点 分析现当代文学作品背后的文化和社会历史属性

一、阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

一棵被描写的树

东 西

它就站在那儿,站在谷里村风声呼呼的坳口,年龄两百多岁,身材粗壮,需要两人张开手臂才能合抱,高一百多米,枝丫撑开像一把巨伞。进村的人首先看见它,离村的人最后离开它。

第一次长久地注视它,是父母去卖粮迟迟不归。一大早,他们就挑着晒干的粮食走出村庄,把我一个人留在家里。下午还没看见他们的身影,我便担心起来,担心他们遇到麻烦,一时半会儿回不来。太阳离落下去的地方越来越近,饥肠辘辘的我坐在家门口盯着村头,盼望他们快点从枫树下闪出来。可是直看到太阳落山,直看到枫树的叶子由一张一张变成一团一团,直看到枫树的枝干糊成一片,他们也没有出现。虽然小路看不见了,枫树也看不见了,眼前一片漆黑,但我的目光仍然朝着它的方向,好像还看得见它,好像只要这么长久地看着,父母就会回来得快一点。

第二次长久地注视它,是我高考之后等待录取通知书的日子。那年夏天,我在县城参加完高考后,便回家跟着父母劳动。在面朝黄土背朝天、汗流如雨的日子里,心里总是隐隐腾起一丢丢希望。那时姐夫在村部做文书,他说了,只要在村部看到我的录取通知书,就会提前飞奔而来。于是,每天下午我就伸长脖子遥望,第一次知道“把坳口望矮”是什么滋味,第一次晓得一个人跟一棵树可以望出伟大的友谊。是的,那年夏天,我望着它的叶子从深绿变成浅绿,发现即使每一片树叶都是绿的,但却有一层淡淡的黄晕提前

笼罩在树冠上。我记住了它的粗枝,记住了它的整体和局部,记住了树叶如何在夕阳照耀下折射反光,而又因为风的干扰让那些反光若隐若现,记住了不同等级的风如何摇晃它,记住了夜色如何像糨糊渐渐挂满它的枝丫。直到快把它的每个细节都倒背如流时,我才接到姐夫带回来的录取通知书。那份迟来的通知书,仿佛是为了腾出时间,让我更加仔细地打量树,了解它。

那年九月,我离开村庄到更远的地方上学。走过大枫树时我像被谁拽了一下,忽然回头,第一次从这个角度端详它。这是另一番景象,它的两根主枝丫像巨人的手臂那样张开,树冠撑得更大,比从村庄看它时显得更为粗犷有力,仿佛那边是柔美,这边是刚健。透过它的枝丫可以看见村庄零零星星的房屋,看得见站在家门口挥手送别我的亲人。这样的情景在我的短篇小说《天空划过一道白线》中有所描述,那就是:“走着走着,他感到前方的吸力渐渐变弱,身后的吸力却越来越大,忍不住一回头。全村人都在朝他挥手,他们的手像风里翻飞的树叶。而他的家孤独地站在村头,被狂风呼呼地吹着,仿佛快要被吹哭了。”

也是从我回望的那一刻起,它在我心目中不再是一棵普通的树,而是具有了强大的牵引力。21岁那年,我到布柳河畔的平腊村做基层工作。布柳河是红水河支流,水美鱼肥,青山隐隐。平腊村坐落在布柳河河谷,地势平坦,水量充足,周围尽是稻田。站在浪花翻滚的河岸,闻着树木百草的馨香,我抬头朝家的方向望去。天哪!只一眼,我就看见它站在高高的山上,浓荫如盖,仿佛远在天边又近在眼前。乡愁瞬间涌来,像拳头猛地捶打胸口。我背上书包朝着它的方向拔腿就走,一会儿淹没于草坡一会儿穿行于树林,上沟下坎,爬山越岭,虽然多次迷路,但只要找个空地一抬头,准能

看到它。只要一看到它,我就把它当准星瞄准,两点一线,便又能回到正确的路上。当时交通不便,在县城工作的我快一年没回家了。我扑哧扑哧地走着,一刻也不想停歇,一边走一边想念父母,想象他们见到我时的惊讶表情。从太阳初升走到日头悬顶,三个多小时,又饥又渴的我终于回到谷里。不巧,父母下地干活去了,我家门头挂着一把铁锁。我不知道他们在哪块地头,便拨开自家的窗门,爬进屋去,炒了一碗米饭,煮了一碗鸡蛋汤,填满肚子后,留下一张字条和几张钞票,又拔腿回程。出发前我站在儿时遥望树的位置,呆呆地看了一会儿,想只是因为在山下多看了它一眼,我竟要来回走三十多公里的山路。

后来我开始写作,当需要一个村庄的名称时,我脱口而出“一棵枫”,就这样,它被我写进了散文和小说。“到了秋天,那些巴掌大的树叶从树上飘落,它们像人的手掌拍向大地,乡村到处都是啪啪的拍打声。无数的手掌贴在地面,它们再也回不到原来的地方,要等到第二年春天,树枝上才长出新的手掌。”我曾这样描写过它。在小说里,它拉近了老乡间的情感距离:“刘建平说我是鼎罐厂的,就在你们村的山下。平时我们一抬头,就看得见你们坳口那棵树。那棵树实在太大了,十几里远都看得见。有次我路过时正好落雨,就躲到树下,结果衣服一点都没湿着。”

就这样,它变成了一棵被我经常描写的树,变成了一棵具有审美价值和精神力量的树。是的,如果我要给我的家乡设计一个标志,那一定就是它。因为在这里只有想象的历史,却没有印证的实物;只有口口相传的过往,却没有文字的记载。唯一大一点的物件或者说久一点的实体就是它。它像挺立在村口的摄像头,既见证了村庄的历史,也捕捉了每个人的蛛丝马迹。

(有删改)

√

1.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.父母外出卖粮迟迟不归,幼小的“我”一直在盼望,直接原因是从太阳快要落山到眼前漆黑,我早已饥肠辘辘。

B.高考后我焦急地等待录取通知书,在村部做文书的姐夫虽然答应一看到通知书就会送给我,但他还是因故迟送了。

C.“我”在布柳河畔与回来的山路上看到村口的老枫树,可以说,每一次“看到”都是物理意义上的,即真的看到。

D.老枫树“那边是柔美,这边是刚健”,两种不同的风格其实是老枫树本身就具有的,并不是源于“我”的发现。

C [A项,“直接原因是从太阳快要落山到眼前漆黑,我早已饥肠辘辘”错误,直接原因是担心父母的安全;B项,“因故迟送了”错误,文中所说的“迟来”是相对“我”的盼望而言;D项,“其实是老枫树本身就具有的”错误,这两种风格是“我”的发现,老枫树并不具备。]

√

2.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.开篇运用拟人、夸张和比喻的修辞手法描写老枫树,使老枫树高大巍峨和村庄守护者的形象毕现。

B.作者在写老枫树的过程中多次抒发对父母的挚爱之情,但不能据此得出“老枫树象征父母”的论断。

C.文章细致描写平腊村的景象,意在说明他乡再怎么富饶美好,也取代不了家乡在“我”心中的地位。

D.从“拨开自家的窗门”到“拔腿回程”,一串的动词给人一气呵成之感,“我”的行程之紧跃然纸上。

A [A项,“夸张”错误,没有运用夸张手法,文中的“两百多岁”“高一百多米”是事实。]

3.本文三处引用作者自己文学作品中的文字,请简要分析这样安排的用意。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①本文标题是“一棵被描写的树”,结合“这样的情景在我的短篇小说《天空划过一道白线》中有所描述……”可知,以文学作品中对老枫树的描述,照应标题中的“被描写”;②结合“他感到前方的吸力渐渐变弱,身后的吸力却越来越大……而他的家孤独地站在村头,被狂风呼呼地吹着,仿佛快要被吹哭了”“‘到了秋天,那些巴掌大的树叶从树上飘落,它们像人的手掌拍向大地,乡村到处都是啪啪的拍打声’”“在小说里,它拉近了老乡间的情感距离……”等可知,从有牵引力、钟情大地(扎根大地)、拉近乡

情三个方面刻画老枫树,丰满老枫树形象,体现作者对老枫树情感的一贯性;③作者在写老枫树的过程中多次引用作者自己文学作品中的文字,如“‘刘建平说我是鼎罐厂的,就在你们村的山下。平时我们一抬头,就看得见你们坳口那棵树。那棵树实在太大了,十几里远都看得见。有次我路过时正好落雨,就躲到树下,结果衣服一点都没湿着’”,使行文富有变化,丰富读者的阅读体验。

[答案] ①以文学作品中对老枫树的描述,照应标题中的“被描写”;②从有牵引力、钟情大地(扎根大地)、拉近乡情三个方面刻画老枫树,丰满老枫树形象,体现作者对老枫树情感的一贯性;③使行文富有变化,丰富读者的阅读体验。

★4.散文在写景状物的同时,反映了作者的审美倾向和人生思考,折射出民族的审美传统。请结合文本,谈谈本文体现了哪些民族审美传统。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①结合“出发前我站在儿时遥望树的位置,呆呆地看了一会儿,想只是因为在山下多看了它一眼,我竟要来回走三十多公里的山路”可知,树的位置就是家乡的位置,体现了眷恋故土的民族审美传统,作者写自己生命之源、精神之根的故乡谷里村,描写家

乡,讴歌家乡;②结合“第一次长久地注视它,是父母去卖粮迟迟不归……”可知,对父母的牵挂体现了珍爱亲情的民族审美传统,作者刻骨地牵挂留守在故乡的父母血亲,表达亲情,呵护亲情;③结合“就这样,它变成了一棵被我经常描写的树,变成了一棵具有审美价值和精神力量的树。是的,如果我要给我的家乡设计一个标志,那一定就是它”可知,树作为一种自然物,与“我”产生情感关联,体现了亲近自然的民族审美传统,作者极力描写见证并参与自己成长的老枫树,尊重自然,拥抱自然。

[答案] ①体现了眷恋故土的民族审美传统,作者写自己生命之源、精神之根的故乡谷里村,描写家乡,讴歌家乡;②体现了珍爱亲情的民族审美传统,作者刻骨地牵挂留守在故乡的父母血亲,表达亲情,呵护亲情;③体现了亲近自然的民族审美传统,作者极力描写见证并参与自己成长的老枫树,尊重自然,拥抱自然。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。(16分)

春秋时代的春与秋

李 舫

公元前五百余年的某一天,两位衣袂飘飘的智者翩然相遇。时间,不详;地点,不详;观众,不详。但是,他们短暂的对话,却留下一段妙趣横生的传世佳话。

其中的一位,温而厉,恭而安,儒雅敦厚,威而不猛。另一位,年略长,耳垂肩,深藏若虚,含而不露。这也许是他们的第二次会面,但并不重要,重要的是,此后两千五百余年的岁月中,我们将渐渐知晓这场对话对于世界历史、对于人类文明的伟大意义。

一

他们,一个是孔子,一个是老子。

“孔子适周,将问礼于老子”,司马迁在《史记》中写道。孔子是两千五百年来儒家的始祖,老子是两千五百年来道学的滥觞。这一天,年幼些的孔子将去向年长的老子求教。

贵族世家的孔子生于鲁襄公二十二年,尽管他被后世尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,但身世并不光彩,“纥与颜氏女野合而生孔子,祷于尼丘得孔子”。孔子生而七漏,首上圩顶,所以他

的母亲为他取名曰丘。与孔子相比,平民出身的老子身世颇为含混,除弥漫坊间的奇闻逸趣外,只知道他“姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也”,某一日,骑青牛西出函谷关,从此一去不复返。

孔子对老子一向有着极大的好奇。我们不妨想象这样的场景——两位孤独的智者踽踽独行,他们的神情疲倦而诡谲,赫然卓立,没人理解他们的激奋,更没人理解他们的孤独和愁苦。

孔子的弟子曾点有“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的志向,颇得孔子的赞许。这是一幅春秋末期世态人情的风俗画,生命的充实和欢乐盎然风中。阳光明媚,春意欢愉,人们沐浴、歌唱、远眺,无忧无虑,身心自由,我们似乎从中感受到了春的和煦,歌的嘹亮,诗的馥郁。

老子也徘徊在这春末的暖阳中,他看到的却是不同的景象:“唯之与阿,相去几何?美之与恶,相去若何?”在他的耳边,是呼喊声、应诺声、斥责声,世事喧嚣纷扰,世人兴高采烈,就像要参加盛大宴席,又如春日登台览胜,媸妍良善邪恶美丽狰狞,又有什么分别,谁又能够分辨?

“俗人昭昭,我独昏昏。俗人察察,我独闷闷。”在茫茫人海中,老子反复抒写自己“独异于人”的孤独与惆怅,在“小我”与“大众”之间种种难以融合的差异中,老子在反思、在犹豫、在踟蹰、在审视众生、在拷问自己。这孤独和惆怅曾吸引过年幼的孔子,而这一次,他想问的是,孤独和惆怅背后的机杼。

历史的天空,就在这一刻定格。

一个温良敦厚,其文光明朗照,和煦如春;一个智慧狡黠,其文潇洒峻峭,秋般飘逸。他们是春秋时代的春与秋。两千五百年前的这一刻,他们终于相遇。

老子直言不讳。他认为孔子所说的礼,倡导它的人和骨头都已经腐烂了,只有其言论还在。况且君子时运来了就驾着车出去做官,生不逢时,就像蓬草一样随风飘转。他建议孔子,抛弃他的骄气和过多的欲望,抛弃做作的情态神色和过大的志向,这些对于孔子、对于世人,都是没有好处的。

寥寥数语,意味隽永。这不仅是中国文化史上两个巨人的对话、中国思想史上两位智者的相遇,更是两个流派、两种思想的碰撞和激发。战乱频仍、诸侯割据的春秋年代,老子和孔子的会面别有深意。

二

这次问礼对于孔子,是晴天霹雳,更是醍醐灌顶。

老子与孔子性格迥异。老子致虚守静、知雄守雌,孔子信而好古、直道而行。然而,老子作为周守藏室之史,孔子作为摄相事的鲁国大司寇,两者自然都有辅教天子行政的职责,救亡图存的使命将他们联系在一起。

《春秋左氏传》评价,春秋时代是一个“礼崩乐坏”的时代。翻开春秋时期的社会历史,不难看到其中充斥的血污和战乱。诸侯割据,礼教崩殂,周天子的权威逐渐坠落,世袭、世卿、世禄的礼乐制度渐次瓦解,各国诸侯假“仁义”之名竞相争霸,卿大夫之间互相倾轧。值此之时,老子的避世、孔子的救世,不可谓不哀不恸也。

老子之高标自持、之高蹈轻扬,确是世俗之人、尘俗之世难以想象,更难以理解的。老子研究道德学问,只求隐匿声迹,不求闻达于世。

当然,同样作为一代宗师,孔子也不会因为一次谈话而轻易改变自己的立场和志向。与其相呴以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖吧。孔子依然故我,宵衣旰食,席不暇暖,赶起牛车,带领他的弟子出发了。他们周游列国,宣传自己的主张,纵使困难重重,也要“知其不可为而为之”。

这是春秋时代怎样的一幅画卷?黑格尔说过:“一个民族有一群仰望星空的人,他们才有希望。”两千五百年前漆黑的长夜里,两位仰望星空的智者,刚刚结束一场人类历史上的伟大对话,旋即坚定地奔向各自的未来——一个怀抱“至智”的讥诮,“绝圣弃智”“绝仁弃义”“绝巧弃利”;一个满腹“至善”的温良,惶惶不可终日,“累累若丧家之狗”。在那个风起云涌、命如草芥的时代,他们孜孜矻矻,奔突以求,终于用冷峻包藏了宽柔,从渺小拓展着宏阔,由卑微抵达至伟岸,正是因为有他们的秉烛探幽,才有了中国文化的纵横捭阖、博大精深。

老子与孔子的这一次会面,尽管短暂,却完满地完成了中国文化内部的第一次碰撞、升华。

(有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.孔子和老子相遇的时间、地点等均不详,两人会面的场景颇具神秘感,给后人留下许多想象空间。

B.文章提到孔子的身世并不光彩、老子的身世含混,是为了表现春秋时期礼崩乐坏,社会动荡,成才不易。

C.同样沐浴在春末的暖阳中,孔子和老子的感受却不尽相同,是因为两人性情有别,思想理念不同。

D.这次会面后,孔子并没有轻易改变自己的立场和志向,而选择周游列国,继续宣传自己的救世主张。

√

B [B项,“为了表现春秋时期礼崩乐坏,社会动荡,成才不易”错误,目的关系不成立,文章提到孔子的身世并不光彩、老子的身世含混,只是对二人的身世背景进行介绍,不是“为了表现春秋时期礼崩乐坏,社会动荡,成才不易”。]

√

6.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文章开篇用齐整的短句勾勒孔子与老子的神貌,将两人并举,表明二者在这场历史对话中同等重要。

B.文章引用《史记》关于孔子问礼的记载,使作者对这次会面的想象有了历史依据,增强了真实感和文化底蕴。

C.“这是春秋时代怎样的一幅画卷?”这一问句饱含深情,一改前文冷静的叙写,引出后文对两位智者热情的赞美。

D.文章综合运用记叙、描写、抒情、议论等多种表达方式,回望了两位思想巨人的这场对话,视野宏阔,富于思辨。

C [C项,“前文冷静的叙写”错误,前文的叙写并不完全“冷静”,也带有作者个人的主观色彩,如“他们短暂的对话,却留下一段妙趣横生的传世佳话”“我们将渐渐知晓这场对话对于世界历史、对于人类文明的伟大意义”,表现了作者对孔子和老子的赞美。]

7.文章的标题具有多重意蕴,请结合文本加以分析。(4分)

___________________________________________________________

[解析] ①根据“一个温良敦厚,其文光明朗照,和煦如春”“一个智慧狡黠,其文潇洒峻峭,秋般飘逸”“他们是春秋时代的春与秋”,可知:“春”指年幼些的孔子,温良敦厚,其文光明朗照,和煦如春;“秋”指年长的老子,智慧狡黠,其文潇洒峻峭,秋般飘逸。②根据“孔子是两千五百年来儒家的始祖,老子是两千五百年来道学的滥觞”“这不仅是中国文化史上两个巨人的对话、中国

思想史上两位智者的相遇,更是两个流派、两种思想的碰撞和激发”,可知:“春”指救世的儒家学说,“秋”指避世的道家学说。③根据“战乱频仍、诸侯割据的春秋年代,老子和孔子的会面别有深意”“这是一幅春秋末期世态人情的风俗画,生命的充实和欢乐盎然风中”“在他的耳边,是呼喊声、应诺声、斥责声,世事喧嚣纷扰……又有什么分别,谁又能够分辨”,可知:“春和秋”指春秋末世的时代特征,既有充实欢乐的一面,也有萧瑟冷峻的一面。

[答案] ①“春”指年幼些的孔子,温良敦厚,其文光明朗照,和煦如春;“秋”指年长的老子,智慧狡黠,其文潇洒峻峭,秋般飘逸。②“春”指救世的儒家学说,“秋”指避世的道家学说。③“春和秋”指春秋末世的时代特征,既有充实欢乐的一面,也有萧瑟冷峻的一面。

★8.有人说中国现代文学的特点之一是“感时忧国”,作家的目光更多地凝聚在国家命运和人民悲欢上。你认为本文是否体现了这种创作追求?请结合文本分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 如果认为体现了“感时忧国”的创作追求。①由“两位孤独的智者踽踽独行……更没人理解他们的孤独和愁苦”“老子反复抒写自己‘独异于人’的孤独与惆怅”“老子在反思、在犹豫、在踟蹰、在审视众生、在拷问自己”“两者自然都有辅教天子行政的职责,救亡图存的使命将他们联系在一起”等内容,可知孔子与老子会面的故事,聚焦于两人对时代的忧思上。②由“此后两千五百余年的岁月中……对于人类文明的伟大意义”“在那个风起云涌、命如草芥的时代……才有了中国文化的纵横捭阖、博大精深”等内容,可知作者的抒情和议论都与国家的文化兴衰有关。③由“老子的避世、孔子的救世,不可谓不哀不恸也”“同样作为一代宗师,孔子也不会因为一次谈话而轻易改变自己的立场和志向”“老子与孔子的这一次会面……的第一次碰撞、升华”等内容,可以引发读者感受到作者热切的家国情怀。

如果认为没有体现“感时忧国”的创作追求。①由“他们,一个是孔子,一个是老子”“孔子的弟子曾点……无忧无虑,身心自由”“老子也徘徊在这春末的暖阳中……又有什么分别,谁又能够分辨”等内容,可知文章讲述的是历史人物孔子和老子的故事,而没有对当下的时代问题展开探讨。②由“此后两千五百余年的岁月中,我们将渐渐知晓这场对话对于世界历史、对于人类文明的伟大意义”“历史的天空,就在这一刻定格”“正是因为有他们的秉烛探幽,才有了中国文化的纵横捭阖、博大精深”等内容,可知作者赞美孔子和老子会面对中国文化的深远意义,没有感伤、忧虑之情。③由“这不仅是中国文化史上两个巨人的对话、中国思想史上两位智者的相遇,更是两个流派、两种思想的碰撞和激发”“老子与孔子的这一次会面,尽管短暂,却完满地完成了中国文化内部的第一次碰撞、升华”,读者能从中感受到文化传承的不易和中国文化的坚韧、博大,没有突出“感时忧国”。

[答案] (示例一)我认为本文体现了“感时忧国”的创作追求。①文本中孔子与老子会面的故事聚焦在两人对时代的忧思上。②作者由此引发的抒情和议论都与国家的文化兴衰有关。③读者从文本中可以感受到作者热切的家国情怀。

(示例二)我认为本文没有体现“感时忧国”的创作追求。①文章讲述的是历史人物的故事,没有对当下的时代问题展开探讨。②作者赞美了孔子和老子会面对中国文化的深远意义,没有感伤、忧虑之情。③读者从中能感受到文化传承的不易和中国文化的坚韧、博大,没有突出“感时忧国”。

谢 谢 !

同课章节目录